Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества в ДШИ, СПО в сфере культуры и учреждениях культуры Иркутской области»

Номинация

Методическая разработка творческого мероприятия

Разработка внеаудиторного мероприятия

«Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал»

Русинова Надежда Петровна, преподаватель художественного отделения

Муниципальное учреждение дополнительного образования

Иркутского районного муниципального образования

«Пивоваровская детская школа искусств»

2023г.

Содержание

| 1 | Введение | 3 |

| 2 | Основная часть | 5 |

| 3 | 1.1. Методы и приемы организации проектной деятельности школьников по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия | 5 |

| 4 | 1.2. Практическая деятельность по организации проектной деятельности школьников по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия | 10 |

| 5 | Сценарий мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал» | 11 |

| 6 | Заключение | 29 |

| 7 | Список литературы | 30 |

| 8 | Приложение 1 | 32 |

| 9 | Приложение 2 | 34 |

Введение

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал» предназначена преподавателям детских школ искусств, педагогам дополнительного образования в области искусства.

Актуальность темы методической разработки обусловлена проблемой эстетического воспитания подрастающего поколения, которая всегда была в центре внимания таких педагогов как В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Е.Е. Рожкова, Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов и др. Известные педагоги и психологи приходят к выводу, что эстетическое воспитание является одним из важнейших средств, без которого не может осуществляться становление творческой личности обучающегося.

Внеаудиторное мероприятие «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал» проводилось нами в рамках регулярных творческих встреч в литературно-художественной гостиной «Палитра», организованной в Пивоваровской детской школе искусств в 2007 году с целью развития знаний школьников о творчестве художников своей страны и родного края. Преимущество данных мероприятий выражается в том, что они отражают творческое взаимодействие учащихся художественного и музыкального отделений школы искусств. В ходе данного мероприятия школьники познакомились с творчеством художников г. Иркутска, Иркутской области, а также художников-путешественников, открывших миру красоту Байкала в начале XIX века и посвятивших свои творения уникальным природным достопримечательностям Сибири.

Мероприятие относится к познавательной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и направлено на развитие знаний каждого школьника, участвующего в организации данного вида внеаудиторной деятельности. Тема и форма проведения внеаудиторного мероприятия соответствует психолого-физиологическим особенностям подростков, обучающимся на художественном и музыкальном отделениях в третьем -шестом классах. Возраст обучающихся: 13 -15 лет.

Особое внимание уделялось нами приобщению обучающихся к подготовке данного мероприятия. Деятельность обучающихся является проектной, так как в ней присутствуют все составляющие проектной технологии: проблема, планирование, поисковая и исследовательская деятельность, синтез и анализ информации, совместное с преподавателями создание сценария как продукта и открытая его защита – представление аудитории продукта в виде творческого отчета.

Проблема данной методической разработки заключается в том, что содержание дисциплины «История изобразительного искусства» не включает в себя учебный материал по изучению творчества художников Восточной Сибири. Разработка и проведение внеаудиторных мероприятий воспитательного характера, раскрывающих особенности регионального компонента, позволяет познакомить учащихся с произведениями художников, поэтов и музыкантов, воспевших неповторимость нашей малой родины.

Тема: «Разработка внеаудиторного мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал».

Цель: нравственно-эстетическое воспитание школьников посредством включения их в проектную деятельность по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия.

Задачи:

1. Изучить педагогическую и методическую литературу по проблеме организации совместной проектной деятельности обучающихся.

2. Разработать совместно с подростками сценарий воспитательного внеаудиторного мероприятия.

3. Определить эффективность проектной деятельности школьников по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия.

Основная часть

1.1. Методы и приемы организации проектной деятельности школьников по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия

Целью практической работы является проверка эффективности организации проектной деятельности школьников по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал».

Для определения исходного и итогового уровней сформированности знаний о совместной проектной деятельности и умений создавать продукт в группе нами было проведено анкетирование обучающихся.

Для анализа анкет выделены следующие критерии:

- знания о проектной деятельности;

- умение выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, её обобщение и её анализ;

- умение создавать в группе проектный продукт.

Таблица 1.

Критерии и уровни овладения подростками умением работать в проектной группе

| Критерии

Уровни | знания о проектной деятельности | умение выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, её обобщение и её анализ | умение создавать в группе проектный продукт |

| Высокий | Имеет знания о проектной деятельности (3 балла) | Умеет самостоятельно выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, её обобщение и её анализ (3 балла) | Умеет создавать в группе проектный продукт (3 балла) |

| Средний | Имеет частичные знания о проектной деятельности (2 балла) | Умеет выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, её обобщение и её анализ с помощью преподавателя (2 балла) | Умеет создавать в группе проектный продукт помощью преподавателя (2 балла) |

| Низкий | Не имеет знаний о проектной деятельности (1 балл) | Не выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, её обобщение и её анализ даже с помощью преподавателя (1 балл) | Не умеет создавать в группе проектный продукт даже с помощью преподавателя (1 балл) |

Как видно из таблицы 1 выделенные критерии являются составляющими умения создавать проектный продукт. При анализе анкет школьников по каждому из указанных критериев необходимо присваивать определенное количество баллов, что позволит выделить уровни сформированности умения создавать продукт в проектной деятельности: 9-8 – высокий уровень; 7-5 – средний уровень; 4-3 – низкий уровень.

Анализ анкет показал, что обучающиеся имеют низкий уровень знаний о проектной деятельности и не имеют опыта создания продукта в группе.

На основе анализа литературы, нами была разработана программа обучения подростков проектной деятельности.

Цель программы: формирование у подростков знаний о проектной деятельности и умений создавать в группе проектный продукт.

Задачи программы:

- формировать знания у подростков о проектной деятельности;

- формировать умения выделить проблему, планировать работу, проводить поиск информации, её обобщение и её анализ;

- формировать умение создавать в группе проектный продукт.

В содержании программы было выделено два блока в соответствии с основными задачами. В первый блок входил раздел «История проектной деятельности». Второй блок в соответствии с деятельностью по подготовке внеаудиторного мероприятия включал практическую работу. Рассмотрим содержание разделов более подробно. С целью включения школьников в проектную деятельность по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия, необходимо формировать у них теоретические знания о проектной деятельности через беседы, рассказы, лекции; формировать умение выделить проблему, выдвинуть задачи её решения; формировать умение выполнять сбор информации, её синтез и анализ. В контексте нашей методической рекомендации мы рассмотрим более подробно те методы, которые мы сможем применять в процессе обучения подростков.

Более подробно остановимся на классификации методов обучения по источнику получения знаний. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения, так как они позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. С помощью слова преподаватель может вызвать в сознании детей яркие картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово активизирует воображение, память, чувства учащихся. Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой [9].

Под наглядными методами обучения понимаются такие, при которых усвоение материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения и предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с помощью всевозможных рисунков, репродукций, схем и т.п. В современной школе широко используются с этой целью экранные технические средства [9].

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, таблиц, картин и пр. Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией технических установок, кинофильмов. Внедрение новых технических средств в учебный процесс расширяет возможности наглядных методов обучения.

Практические методы основаны на практической деятельности учащихся. На основе некоторых данных представленных преподавателями (название сайтов, интернет источников) школьники художественного отделения провели поиск фотографий картин, изображающих Байкал. Совместно с преподавателем выполнили небольшое описание периода творчества художника, связанного со временем создания этих произведений искусства и провели небольшой анализ произведений, подобрали стихотворения поэтов, воспевших величие и красоту озера. Следующим этапом было разучивание школьниками текстов сценария и подготовка выставки рисунков обучающихся, изображающих байкальские пейзажи.

Обучающиеся музыкального отделения совместно с преподавателем выбрали музыкальный репертуар, соответствующий теме мероприятия и характеру художественных произведений художников. Разучили при помощи преподавателя песни и аккомпанемента к песням.

Вывод: с целью включения школьников в проектную деятельность по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия используются такие методы как: словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой, интернет ресурсами); наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); практические (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия) (Приложение 1).

Кроме указанных выше методов обучения, можно использовать различные формы и способы организации совместной проектной деятельности – групповая форма, работа в парах. Формы и способы организации совместной проектной деятельности школьников являются предметом исследования М.Д. Виноградовой, В.К. Дъяченко, М.Н. Скаткина, А.В. Хуторского и др. Форма есть внешнее очертание, выражение, наружный вид какого-либо содержания [2, 4, 15, 17]. Следовательно, такая характеристика как форма совместной проектной деятельности указывает на его внешний характер, то есть на количество школьников, одновременно участвующих в совместной работе, организованной преподавателем.

А.В. Хуторской выделил три формы проектной деятельности в группе (совместно-индивидуальная, совместно-последовательная, совместно-взаимодействующая), которые можно использовать как в учебной, так и во внеучебной деятельности. При совместно-индивидуальной форме организации взаимодействия каждый участник выполнял свою часть работы независимо от другого. В данном случае – сбор информации по теме мероприятия проводился индивидуально и в парах, а объединение информации в сценарий – при совместно-взаимодействующей форме совместной деятельности обучающихся художественного и музыкального отделений [17]. Представление результата организовывалось в совместно-последовательной и совместно-взаимодействующей формах (Приложение 1).

Также, одной из форм организации проектной деятельности является работа в парах, способы организации которой, предложенные разными авторами, существенно отличаются. Так, парная работа, предложенная М.Д. Виноградовой, имеет односторонний характер, если сильный ученик помогает слабому ученику, и двусторонний характер, если целью такой работы является взаимная помощь [2]. Практически данная форма обучения была применена нами при оформлении собранного обучающимися художественного и литературного материала в программе «PowerPoint», при подготовке рекламных афиш, при оформлении выставки рисунков юных художников.

С целью определения уровня развития у подростков умения создавать продукт в совместной деятельности в проектной группе после реализации ученикам было предложено повторно пройти тест, критерии которого представлены на стр. 5. Анализ теста показал, что большинство школьников научились создавать продукт в совместной проектной деятельности.

Рис. 1. Распределение учащихся в соответствии с уровнями развития умения создавать продукт в проектной группе

Проведённый анализ представленных в психолого-педагогической литературе форм организации проектной деятельности позволяет объединить их общей целью – овладение обучающимися содержанием материала. При этом нами организовывалась совместная деятельность школьников, распределялись начальные действия и операции, обмен действиями, а также отслеживалось их взаимопонимание, коммуникация и планирование [10].

1.2. Практическая деятельность по организации проектной деятельности школьников по подготовке и проведению внеаудиторного мероприятия

Ход мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал».

Цель: развитие знаний школьников о произведениях художников Восточной Сибири, художников-путешественников, изображавших красоту сибирского края и озера Байкал.

Задачи:

- знакомство обучающихся с произведениями художников, отражающих красоту озера Байкал;

- формирование умения организации активной деятельности по подбору информации, умению анализировать художественное произведение;

- воспитание уважения к традициям своей родины и родного края, воспитание гордости за свою страну и малую родину.

Оборудование:

- компьютер, интерактивная доска, проектор, экран,

- инструменты: фортепиано, баян.

Наглядное оформление:

- презентация (приложение Microsoft PowerPoint) «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал».

- репродукции картин художников, рисунки и этюды обучающихся, книги о Байкале.

Предварительные организационные мероприятия:

- ориентация обучающихся в поиске информации для составления сценария мероприятия, определение спектра поиска (названия электронных, литературных источников и др.), проведение синтеза, анализа информации, выполнение описания произведений искусства;

- распределение текстов выступления ведущему, девяти участникам – обучающимся 3, 4 класса художественного отделения, рассказывающим о художниках г. Иркутска, Иркутской области, художниках-путешественниках;

- проведение репетиции в течении двух недель, на которых у школьников формируется умение пересказывать тексты, показывать особые элементы картин на репродукции;

- проведение репетиций по разучиванию песен и аккомпанемента обучающимися 5, 6 класса музыкального отделения;

- проведение совместных репетиций учащихся художественного и музыкального отделений школы искусств в течении одной недели;

- подготовка выставки рисунков обучающихся, изображающих байкальские пейзажи;

- определение целевой аудитории мероприятия: обучающиеся детской школы искусств 3, 4, 5 классов, приглашённые родители;

- подготовка мероприятия и его проведение было организовано во внеурочное время.

Сценарий мероприятия «Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал».

Ведущий:

«Кто Байкала не видал, тот в Сибири не бывал», – говорят сибиряки.

Байкал – это уникальное озеро, одно из неповторимых чудес планеты, являющееся природной ценностью не только россиян, но и всего человечества.

Художники, поэты, писатели, побывавшие на берегах озера запечатлели его красоту на картинах, в стихах и прозе. Игорь Северянин в 1929 году написал стихотворение о Байкале.

Я с детства мечтал о Байкале,

И вот – я увидел Байкал.

Мы плыли, и гребни мелькали,

И кедры смотрели со скал.

Я множество разных историй

И песен тогда вспоминал

Про это озёрное море,

Про этот священный Байкал.

От пристани к пристани плыли.

Был вечер. Был холод. Был май.

Был поезд, – и мы укатили

В том поезде в синий Китай.

Как часто душа иссякала

В желанье вернуться опять.

Я так и не знаю Байкала:

Увидеть – не значит узнать.

Ведущий:

Многоликость священного моря, индивидуальное восприятие оригинальных и уникальных образов его мира хорошо представлены в разнообразных художественных произведениях, которых не мало было создано за последние века.

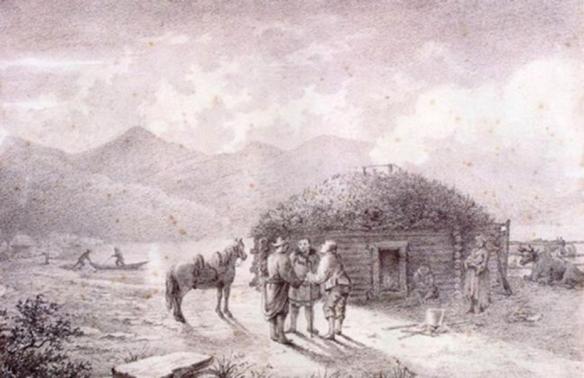

1 участник

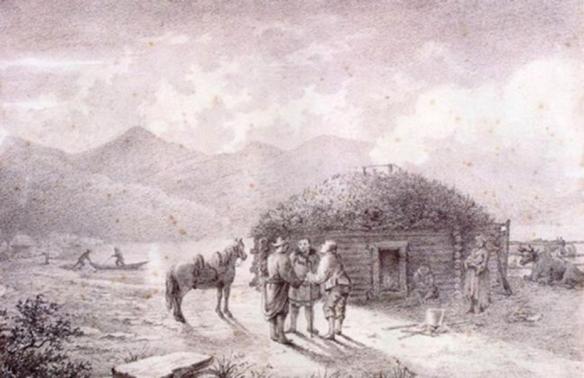

Одни из первых известных художественных творений, изображающих Байкал, принадлежат художникам-путешественникам. В 1804 году Васильев Тимофей Алексеевич вместе с другими мастерами живописи был отправлен, в качестве рисовальщика, с экспедицией графа Головкина в Китай. Художник провел два года в Сибири и собрал большой запас эскизов, этюдов многочисленных видов края. Тимофей Алексеевич, по пути в Китай написал ряд картин, среди которых «Вид на Байкальском озере», «Вид Никольской пристани при истоке реки Ангары из Байкальского озера в Сибири» и др. В музее Академии художеств имеются две картины художника, выполненные по материалам сибирской экспедиции. В 1815 году за картину «Вид Никольской пристани при истоке реки Ангары из Байкальского озера в Сибири» Васильев получил звание советника Академии художеств по пейзажной живописи.

Небольшое село Никола, что прижалось к скалам у самого истока Ангары чуть пониже Шаман-камня, было издавна известно иркутянам по двум достопримечательностям: Усть-Морской пристани и древнему Никольскому храму. Так уж распорядилась природа, что в истоке единственной вытекающей из Байкала реки образовался широкий, спокойный, почти никогда не замерзающий залив. В нем и была построена Усть-Морская пристань, сыгравшая важную роль в освоении Байкала. Усть-Морской она называлась потому, что в старину устьем называли как место впадения реки, так и ее исток. Летом пристань служила перевалочным пунктом, где товары, привозимые «из-за моря», перегружались на сухопутный транспорт, а привезенные из Иркутска грузились на суда.

Т.А. Васильев. «Вид Никольской пристани при истоке реки Ангары из Байкальского озера в Сибири». Начало 19 в.

Картина выполнена в тепло-холодной золотисто-зелёной гамме. Художник, применяя приём изображения переднего плана способом неосвещённой кулисы, подчеркивает солнечное состояние природы тихим летним утром. Люди, присутствующие на полотне, заняты своими будничными делами. Множество судов и лодок показывают востребованность бухты для торговцев и работных людей того времени – рыбаков, купцов, судовладельцев.

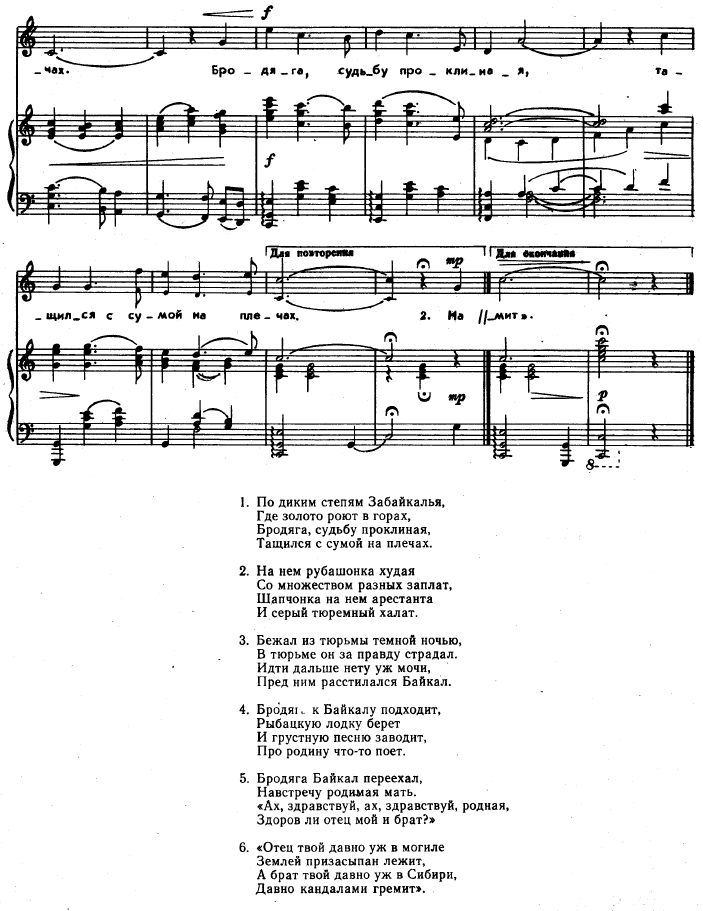

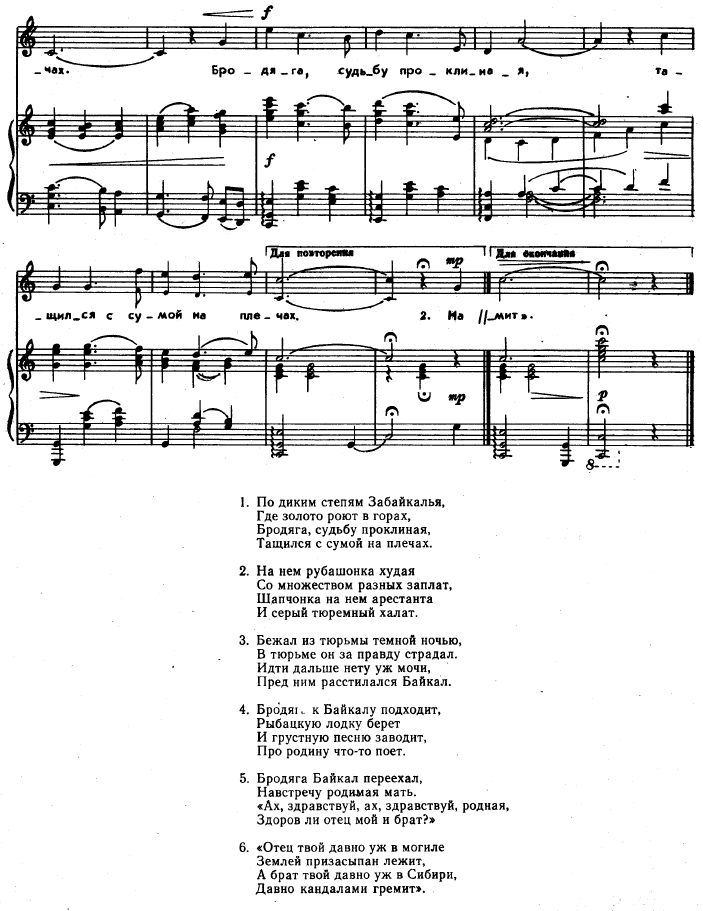

Исполнение учащимися музыкального отделения песни «По диким степям Забайкалья». Обработка Ю. Слонова. Слова И. Кондратьева (Приложение 2).

2 участник

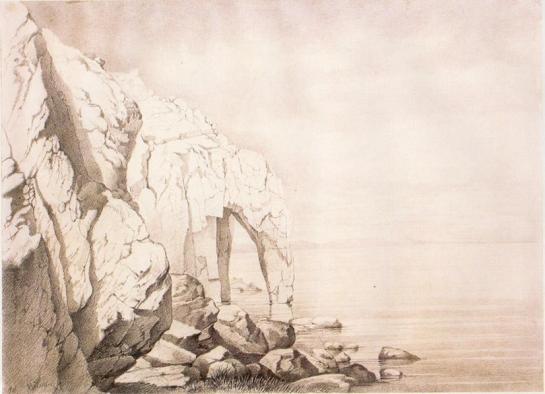

В экспедиции графа Головкина в Китай участвовал также Андрей Ефимович Мартынов русский пейзажист, для которого любовь к природе была одним из главных стимулов творчества. В начале 19 века он создал великолепные полотна «Байкал» и «Сибирский вид на реке Селенге». В результате своей поездки в Китай он издал альбом «Живописное путешествие от Москвы до китайской границы», где имеются изображения Байкала, виды Иркутска.

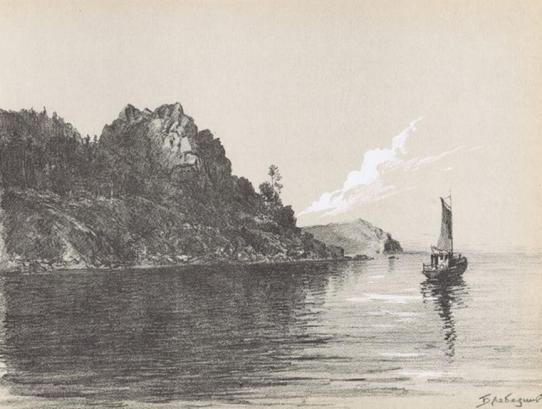

А. Е. Мартынов. Байкал, акварель, 1806-1810

Акварель, сохранившаяся в музее Академии художеств, демонстрирует умение художника пользовался натурными зарисовками, так как сибирский пейзаж передан очень естественно и убедительно. Художником включен в изображение и жанровый мотив, что придает ему жизненную убедительность. В акварели нет придуманных красот, и это является ее достоинством. Прозрачными бирюзовыми и лазоревыми красками он написал безоблачное небо. Передал едва заметные тональные переходы: у горизонта небосвод светлеет, появляются беловатые жемчужные тона. Линия горизонта кое-где сливается с небом, соединяя стихии воды и воздуха. Пейзаж второго плана пронизан ощущением воздуха и мягкого света, отчего первый план акварели производит впечатление большей весомости. Коричневатые краски составляют основу живописной гаммы, но передний план, особенно траву и мелкий кустарник, художник выделил мягкой зеленью, серебристыми холодными серыми оттенками, теплой светлой, золотистой и красной охрой.

Исполнение учащимися музыкального отделения песни «Байкальская красота». Композитор А. Долуханян. Слова М. Лисянский (Приложение 2).

3 участник

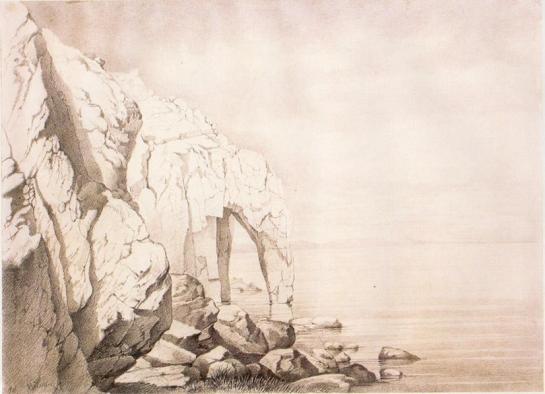

В 30-40-е годы 19 века Байкалом также восхищались многие живописцы. Англичанин Томас Уитлам Аткинсон, который в 1848–1853 предпринял поездку по азиатской части России, получив для этого специальное разрешение Николая I.

В путешествии художник выполнил более 500 пейзажных зарисовок. По возвращении в Англию Аткинсон опубликовал книгу: «Восточная и Западная Сибирь», которая была иллюстрирована рисунками художника.

Творчество Аткинсона представлено здесь рисунком, на которой изображены заливы Байкала с уходящими вдаль бескрайними просторами. На переднем плане – пологий берег с причалившей лодкой. Пейзажная зарисовка отражает спокойный лирический мотив, но уходящие вдаль громады скал, могучее дерево, склонившее ветви к озёрной глади, подчеркивают величие и уникальность озера, называемого местными жителями «морем».

Исполнение учащимися музыкального отделения песни «Байкальский ветер». Музыка: Н. Богословский. Слова: М. Матусовский (Приложение 2).

Т. У. Аткинсон. Байкальский пейзаж. 1848–1853

Художник Леопольд Немировский – деятель польского освободительного движения, в Сибири оказался как политический ссыльный. Художественное наследие Немировского представляет собою в основном пейзажную графику – рисунки и акварели, изображающие виды пейзажа и быт жителей Восточной Сибири. Графические работы художника отличаются внимательным отношением к натурным наблюдениям. Фрагменты пейзажа, являющиеся естественной средой жизнедеятельности изображаемых сибиряков, постройки, одежда и предметы труда – всё передано с большой точностью, с учетом соотношения пропорций, законов воздушно-пространственной перспективы и с необыкновенной лиричностью.

Леопольд Немировский. Сибирь. До 1867

В сохранившемся архивном документе на польском языке «Описание Забайкальского края и Сибири» (1867г.) представлено высказывание очевидца: «Рассказы путешественников о красоте Байкала привели на его берега нескольких художников. Я видел пейзаж Леопольда Немировского, выполненный масляными красками и изображающий местность под названием Байкальские ворота. Скала торчит среди озера как колонна и соединяется с берегом естественным мостом. Эта скала действительно похожа на ворота, под которыми можно проплыть».

Леопольд Немировский. Мыс и вилка грота (мыс Дыроватый). До 1867

Александр Твардовский написал о Байкале:

В его блистающем просторе,

В глубинной толще вековой,

В его повадках – облик моря

И отзыв в говоре морской.

От скальных круч Хамар-Дабана

Сплетает гор своих венец

Он – мирового океана

На этой суше посланец.

И день души своей влюбленной

Несут Байкалу с давних лет

Рыбак, и труженик – ученый,

И живописец, и поэт.

4 участник

В начале 20 века признанием сибиряков и любителей живописи в Центральной России пользовались картины томского художника Владимира Дмитриевича Вучичевича-Сибирского. В 1914 г. в Петербурге, а затем в Иркутске на выставках художником было представлено свыше 100 произведений, среди которых тридцать три пейзажа посвящены жемчужине сурового таёжного края – Байкалу. Картины «Байкал нахмурился», «Осенний шум Байкала», «Скала на Байкале» и др. не только волновали ценителей искусства непосредственно на выставках, они так же печатались в популярных журналах «Нива», «Солнце России» и других изданиях.

Владимир Вучичевич-Сибирский. Берег Байкала. 1910

Марк Сергеев в стихотворении «Байкал» как будто даёт описание картины Владимира Вучичевича-Сибирского «Берег Байкала».

Лесистых гор полуовалы,

Касанье голубых лекал,

И скалы, срезанные валом,

И небо, павшее в Байкал,

И сам он – величав и вечен,

В гранитной раме вырезной,

И весь – до донышка – просвечен,

И весь – до капельки – родной.

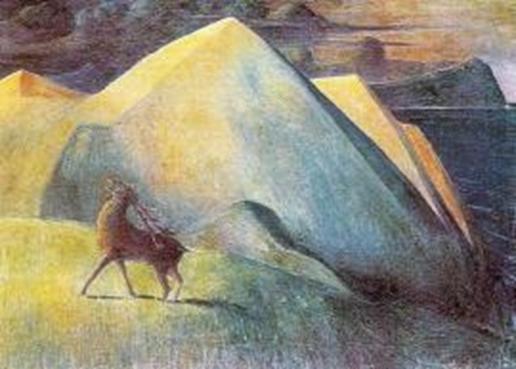

5 участник

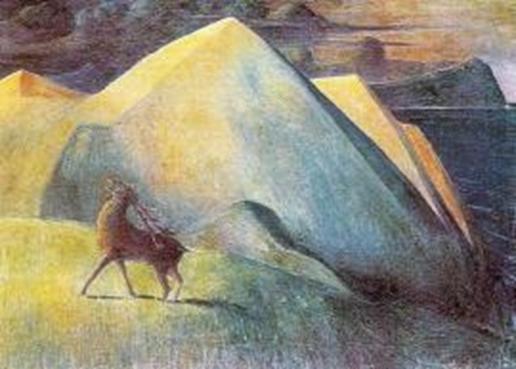

В Иркутском областном художественном музее сохраняются полотна известных художников начала 20 века, воспевающих Байкал. Картина Давида Петровича Штеренберга «Берег. Поселок Хужир на Байкале», Константина Иннокентьевича Померанцева «Море» и др. По байкальской тематике Константин Иннокентьевич создал ряд картин и рисунков: «Восход на Байкале», «Домик на Байкале», «Легенда о Байкале».

К.И. Померанцев. Легенда о Байкале. Начало 20 века

Как будто, вторя художнику пишет о Байкале поэт Марк Сергеев:

Тучи лилового цвета спрятали солнце вдали,

Теплые полосы света не достают до земли.

Вот уже, кажется, рядом вспыхнут в Байкале, рябя…

Так я ни словом, ни взглядом не дотянусь до тебя.

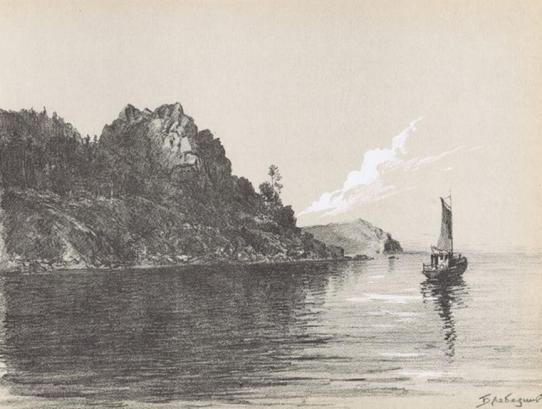

6 участник

Байкал, сибирская тайга были излюбленными темами художника середины 20 века Бориса Ивановича Лебединского. В одном из альбомов под названием «Байкал», изданных художником, сопроводительный текст к гравюрам написал байкаловед профессор Михаил Михайлович Кожов. Сотворчество художника и ученого внесло в описание уникальности Байкала не только впечатляющие художественные образы, но и литературное вдохновение. Вот одно из описаний этого плодотворного сотрудничества.

«Грозен и страшен Байкал, когда дует Сарма, этот всегда внезапный, необычно сильный порывистый ветер. Дует Сарма... и Байкал подобен бурлящему котлу. Все живое спешит укрыться, даже чайка птица моря – скрывается в убежище в скалах».

Б.И. Лебединский. Байкал бушует. 1966

Язык печатной графики сложен для восприятия, но мастерское владение художника этим привередливым материалом не только передаёт динамическую подвижную композицию картины, но и позволяет зрителю ощутить тяжесть надвигающихся туч, шум раскатов тяжёлых и стремительных волн, несущих залитую водой лодку, услышать пронзительный крик чаек, парящих на ветру. Наперекор стихии стоят исполинские скалы, держащие и небо, и тучи, и землю. Тысячелетиями омывают каменных богатырей волны Байкала, а они всё усмиряют и сдерживают его порыв.

Беспокойные, прерывистые линии резца, то вертикальные, то диагональные и волнообразные, очень точно передают состояние природы сурового края. Насыщенный и напряжённый тон гравюры, его ритмы – от самого темного до разнообразия полутонов и самого светлого отражают характер изображаемого объекта, его мощь.

Нам известно, насколько не проста техника гравюры, а школьникам практически недоступна из-за достаточно вредных для здоровья материалов. Но с секретами творческой работы в технике линогравюры, схожей по приёмам и восприятию с гравюрой учащиеся знакомы, поэтому они вполне могут осмыслить и прочувствовать грандиозный масштаб произведений Бориса Ивановича Лебединского.

И так … Байкал бушует!

Но вот утих ветер, разбежались тучи, успокоились волны, засияло солнце – тих и спокоен Байкал, мягко колышется и легко плещется вода, лишь затрагивая берег, зеркальная водная гладь переливается всеми цветами радуги под лучами солнца, отражая небо, скалы, берега, рассыпаясь бликами по поверхности.

Б.И. Лебединский. Байкал спокойный. 1966

Необыкновенно байкальское утро, когда из-за высоких гор показываются первые лучи восходящего солнца. Быстро меняются краски неба и от нюансных и мягких до насыщенных и звонких; вода, то темная, почти черная, то яркого лазурного цвета, сверкает и блещет в огромной чаше озера. Трудно уловить и тем более передать всю богатейшую палитру байкальских красок». Б.И. Лебединский писал и маслом и акарелью.

Б.И. Лебединский. Байкал. Тайга горит. 1961

Писатель Николай Ладейщиков высказывал мнение, что у Байкала был «Свой Айвазовский». Это – Борис Иванович Лебединский. Но и в его картинах священное море предстает шедевром искусства, а изменчивая прелесть его, лишенная движения, ускользает как обманчивый мираж. И стоит в чем-то согласиться с писателем, когда он задает следующие вопросы: «Быть может, изобразить Байкал «живым», таким, как он есть, вообще не под силу человеку? Возможно, не стоит и пытаться воспроизводить на холсте его краски и движение? Может, нужно стремиться к другому, к тому, чтобы проникнуть в существо его характера, уловить то, что глубоко скрыто от поверхностного взора и составляет живую суть его мятежной и изменчивой натуры»?

Исполнение учащимися музыкального отделения песни «Славное море священный Байкал». Обработка Н. Речменского. Слова Д. Давыдова

(Приложение 2).

7 участник

Среди картин известных иркутских художников второй половины 20-го века, воспевающих Байкал, можно назвать работы Рогаля Виталия Сергеевича «Солнце Байкала» (1984), «Байкал – золото Сибири», «Байкал. Багульник» (1977), Симонова Евтея Семёновича «У острова Ольхон», Чевелева Валерия Васильевича «Звезды над Байкалом» (1997), Шихалева Геннадия Васильевича «Байкальские незабудки» (2004) и «Дорога к Байкалу. Священное место» (2002), Юшкова Ивана Ефимовича «Зима на Байкале» (1966 г.), «Байкал. Утро» (1970-1974 гг.) Муравьева Александра Михайловича «Ветра Байкала», «Чайка» и др.

Виталий Сергеевич Рогаль в картине «Солнце Байкала» мастерски изобразил отражение заходящего сибирского солнца, пенистые молочные воды Байкала, зеленовато-желтые и пепельно-серые скалы прибрежья, со стоящими на берегах деревьями и строениями.

В.С. Рогаль. «Солнце Байкала». 1984

Художника привлекали самые различные изменчивые состояния природы: это и эмоционально-лирическое в этюде «Байкал. Багульник» и величаво-торжественное в картине «Солнце Байкала».

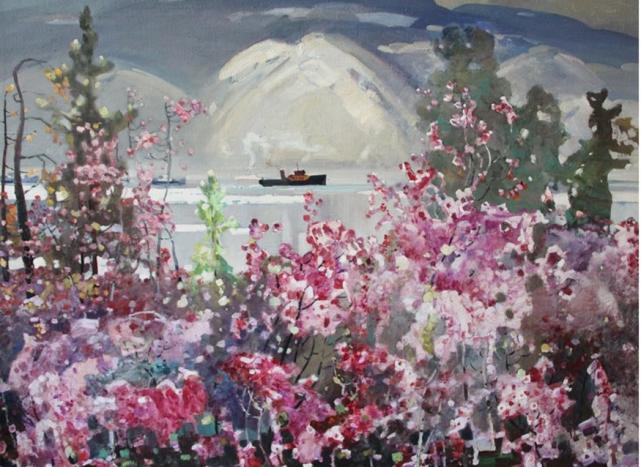

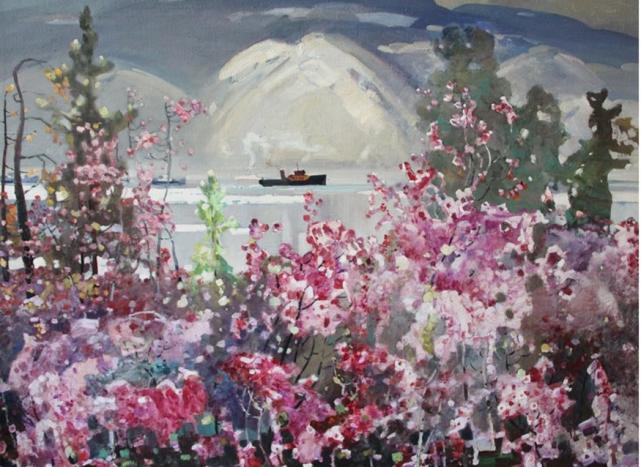

В.С. Рогаль «Байкал. Багульник». 1977.

Исполнение учащимися музыкального отделения песни «Девчонки танцуют на палубе». Музыка: А. Пахмутова. Слова: Н. Добронравов (Приложение 2).

8 участник.

Художник 21 века Владимир Игоревич Осипов в Листвянке организовал мастерскую для художников, приезжающих на берега Байкала для творческой работы. Главная тема творчества Владимира Осипова – байкальские пейзажи. Он изображал Байкал холодным, суровым и бесконечно разным. Художник выбирал холодные оттенки, показывая заснеженные горы, зеркальную гладь воды и пасмурное небо. В разных образах перед нами предстает Байкал: кому-то он покажется жемчужиной, кому-то – старцем как в строках М. Сергеева:

Ой, налетела зима белой гусыней,

и отморозили щеки на ветру берега.

И холодеет Байкал, стынет старик, стынет,

и засыпают его утренние снега.

В.И. Осипов. Байкал. Мостик. 2014.

«Всю многогранность природы невозможно отобразить – озеро меняется ежечасно, ежеминутно». Так считал и Владимир Осипов, известный живописец из Листвянки. Каждая картина Владимира Осипова – это взгляд в новый мир. «Байкал меняется каждые 10 минут: то солнце выглянуло, все заблестело, то, наоборот, волна пошла, потом налетела тучка или туман… Его писать и писать, каждый раз он будет разный».

В.И. Осипов. Байкал. 2001

Владимир Осипов отмечал, что трудности в восприятии неповторимости и уникальности цветовых оттенков байкальской воды, особенно после ее многомесячного «ледового, снежного плена», встречаются постоянно. «В белом бесцветии зимы накапливаются, зреют и выспевают цвета байкальской воды. Только очень пристальный взгляд художника смог бы определить названия всех оттенков цвета байкальской волны, но едва ли бы сумел он передать их на полотне, потому что кисть способна уловить мгновение природы и остановить его для глаза. Цвет же байкальской воды – это и есть сама жизнь Байкала, ни одним, самым ярким мгновением не характеризуемая. И потому самое талантливое полотно будет лишь фотографией момента, мгновения, коих тысячи, и один другого прекраснее, и каждое в равной степени – суть!».

Исполнение учащимися музыкального отделения песни «Иркутская история».

Музыка: А. Миньков (Маршал). Слова: А. Вулых (Приложение 2).

9 участник

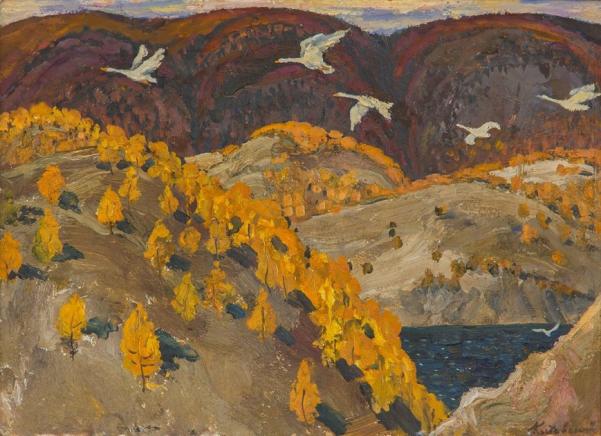

Девизом творчества иркутского художника Анатолия Георгиевича Костовского были слова: «Наша родина – это мощные сосны и кедры, это сиреневые от багульника горы и прозрачные студёные воды Байкала, это яркая синь неба и ослепительная белизна снегов, это невероятная пышность осени и робкая утонченность весны».

Странными хитросплетеньями

тропок, ветвей, облаков,

пятнами солнца и тенями,

эхом лесных уголков,

ветрами теплыми, вольными

снова меня обласкал,

обнял волнами и волнами

странный кудесник – Байкал.

Марк Сергеев

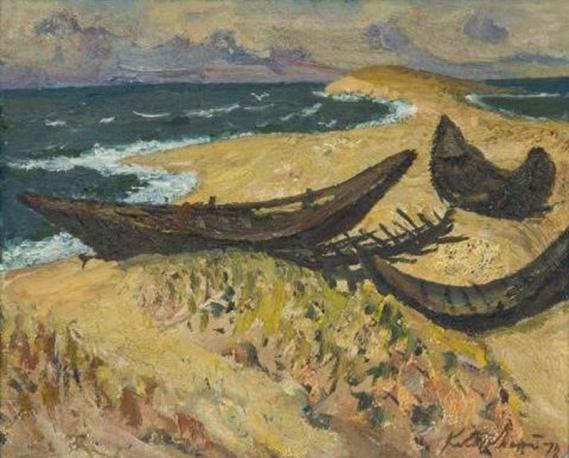

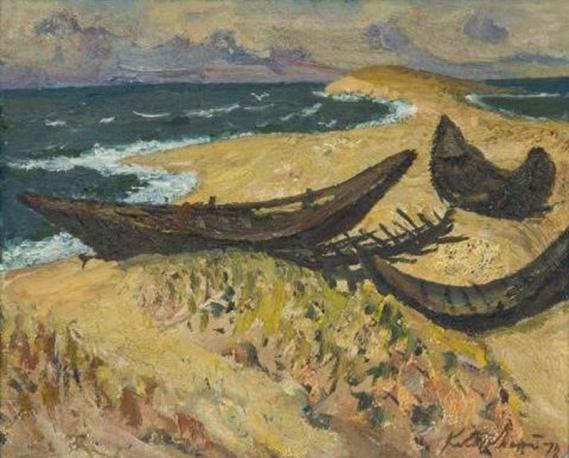

А.Г. Костовский. Вечный Байкал и старые лодки. 1978

В картинах Анатолия Георгиевича воздух чист и прозрачен, чёткие контуры деревьев уходят вверх к высокому небу. Пространство картин объёмно и насыщенно. Живопись плотная, пастозная. Но палитра богата тончайшими оттенками, ветви деревьев легки и сплетаются в тонкое кружево, силуэты их удлинены и устремляются вверх. Оттого картины не кажутся тяжёлыми, они свежи и наполнены воздухом.

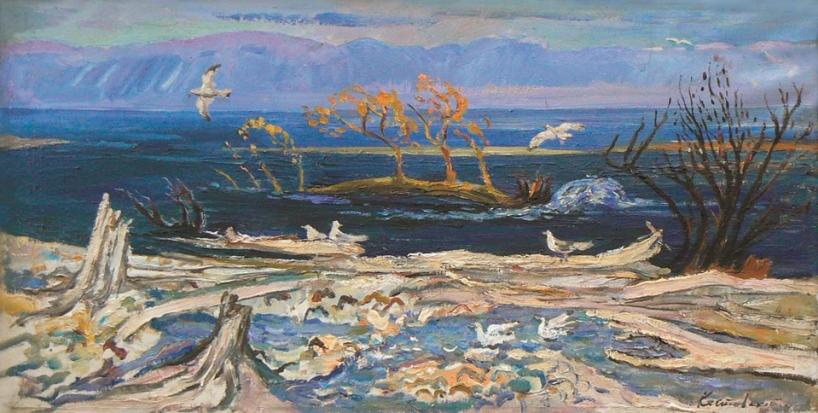

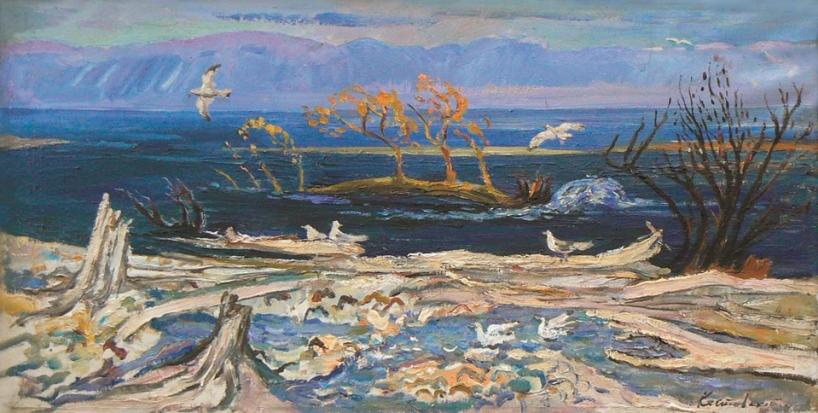

А.Г. Костовский. Рель, впадающий в Байкал. 1980

Неповторимы осенние пейзажи Анатолия Георгиевича. Яркие, сочные краски пышной сибирской осени созвучны живописному таланту художника с его ярко выраженной эмоциональностью письма, пристрастием к цветовой насыщенности и столкновению контрастных тонов. Такую осень, как на полотнах Костовского, можно увидеть только в Сибири – звучные чистые краски, прозрачный прохладный воздух, яркое холодное небо.

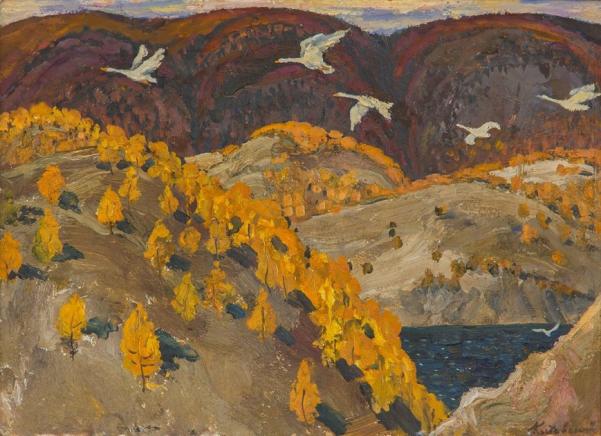

А.Г. Костовский. Над Байкалом. 1999

Ведущий

Писатель Николай Павлович Ладейщиков в воспоминаниях о встречах с одним из «заезжих» живописцев написал, что, когда писатель спросил художника, почему он так мало писал Байкал с натуры, тот признался, что не сможет написать Байкал таким, какой он есть. Для того чтобы это сделать, надо родиться и прожить всю жизнь на его берегах. «Понимаете, – сказал он, – у вашего Байкала какая-то удивительная способность меняться не то что ежеминутно, а прямо-таки ежесекундно. Только пристроишься, подберешь подходящий цвет – раз! – подул ветер, и... улетели краски! Тут нужны какие-то другие средства изображения. Ни кисть, ни карандаш за ним не поспевают, по крайней мере, приезжего человека». Прямо как в стихотворении Марка Сергеева «А что это такое»!

А что это такое,

Такое голубое,

Холодное, как льдинка,

Прозрачно, как стекло?

Быть может, это небо

За сосны зацепилось,

По скалам покатилось

И на землю стекло?

А что это такое,

Такое золотое,

Блестящее, как зеркало,

Слепящее глаза?

Быть может, это солнце

Легло поспать под скалы,

Оно лежит устало,

Закрыв свои глаза?

А что это такое

Всё время в не покое,

Быть может, это туча

Застряла среди скал?

А это и не туча,

А это и не небо,

А это и не солнце,

А озеро Байкал!

Заключение

На основе анализа литературы нами выделены необходимые условия организации обучения школьников проектной деятельности по организации внеаудиторного мероприятия.

Разработанная программа по обучению подростков проектной деятельности обеспечила нам создание условий формирования у школьников теоретических знаний о проектной работе, об истории его возникновения, через беседы, рассказы, лекции. Практическая часть реализации программы включала деятельность по созданию продукта проектной работы – сценария внеаудиторного мероприятия «Кто Байкала не видал – тот в Сибири не бывал» и была организована в индивидуальной, парной, совместно-индивидуальной форме организации взаимодействия, когда каждый участник выполняет свою часть работы независимо от другого. В процессе сборки сценария, а также общих репетиций нами организовывалась совместно-последовательная и совместно-взаимодействующая форма как одновременное взаимодействие каждого участника со всеми остальными обучающимися по выполнению общей задачи и достижению высокого личностного результата.

Подготовка мероприятия проводилась обучающимися и преподавателями во внеурочное время, так как оно представляет творчество художников Восточной Сибири и художников-путешественников, не вошедших в содержание образовательной программы учреждения.

Методическая разработка внеаудиторного воспитательного мероприятия составлена на основе ФГТ и предназначена преподавателям детских художественных школ, педагогам дополнительного образования.

Список литературы:

Байкал – его судьба: к 120-летию со дня рождения Михаила Михайловича Кожова (1890–1968) / [сост.: Г. Ф. Ямщикова, В. В. Гурина; редкол.: Е. А. Зилов (науч. ред.), Л. Р. Изместьева (науч. ред.), Р. В. Подгайченко, И. П. Белоус, З. Г. Банеева]; Иркут. гос. ун-т, Науч. б-ка. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010 – 40 с.

Виноградова М.Д., Первин И.Б. Коллективная познавательная деятельность и воспитание школьников. - М.: Просвещение, 1977-159 с.

Гализина Е.С. Работа с одарёнными детьми /Е.С. Гализина// Дополнительное образование и воспитание. 2017. №4. С. 7-10

Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. -М.: Просвещение, 1991.

Карнышев А. Д. Культура и Байкал // А. Д. Карнышев «Байкал таинственный, многоликий и разноязыкий» 3-е изд., 2010. – 120 с.

Карташова О. М. Проект «Методическое наставничество» / О. М. Карташова, О. В. Исакова // Образование. Карьера. Общество. 2022. № 1. С. 35-41.

Ладейщиков Н. П. Встречи на Байкале / Н. П. Ладейщиков / Изд-во: Молодая гвардия, 1070 г., 56 с.

Михайлова И.М. Создание условий по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей в УДО / И.М. Михайлова// Методист. 2017. №8. С. 29-33.

Педагогика. Учебное пособие для студентов пед. вузов и пед. колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Педагогическое общество России, 2005. - 606 с.

Русинова Н.П. Формирование у студентов вуза компетенций по организации проектной деятельности / Н.П. Русинова /Перспективные направления развития современной науки. «Евразийское научное объединение» №3 (49). XLIX Междунар. науч конф. Москва, Изд-во «ЕНО». 2019. С. 333-335

Русинова Н.П. Формирование у студентов педагогического вуза компетенций по организации проектной деятельности обучающихся: монография / Н.П. Русинова. – Иркутск: Издательство ИГУ, 2022. 131с.

Северянин, И. Озеро Байкал; Байкал: стихи / Игорь Северянин // Сибирячок. 2009. – № 4. – С. 12–13.

Сергеев М. Д. «Чем выше в гору – тем Байкал видней…» / М. Д. Сергеев. – Иркутск: Издание Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева, 2021. – 44 с.

Сергеев М. Д. «Чем выше в гору – тем Байкал видней…» / М. Д. Сергеев. – Иркутск: Издание Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева, 2021. – 44 с.

Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. - М: Педагогика, 1980. 96 с.

Твардовский, А. Т. Байкал // Твардовский А. Т. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 1. – Москва: Художественная литература, 1966. – С. 566–567

Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. пособие. 2-е изд. - М: Высш. шк., 2007. - 639 с.

Приложение 1.

Подготовка рисунков к выставке.

Выступление Екатерины Рычковой.

Представление выставки рисунков о Байкале.

Выступление Никиты Романова.

Приложение 2.

Байкальская красота

Композитор А. Долуханян, слова: М. Лисянский

В Сибири шумят листопады,

Звенит сосна, как струна.

И дышит прозрачной прохладой

Байкальская глубина.

И дышит прозрачной прохладой

Байкальская глубина.

Солдату рыбачка приснится,

Ее родные глаза.

Сверкнет сквозь густые ресницы

Байкальская бирюза,

Байкальская бирюза.

В Сибири природа богата,

Любовь щедра и чиста.

Останется в сердце солдата

Байкальская красота.

Останется в сердце солдата

Байкальская красота.

Иркутская история

поэт Александр Ефимович Вулых

Александра Витальевича Миньков (Маршал)

Я в суровом родился краю, где высокие кедры поют,

Где закатной порой над рекой Ангарой, облака сквозь туманы плывут.

Небо словно прозрачный бокал синевой наполняло Байкал,

Волны прожитых лет превращались в рассвет родниковых небесных зеркал.

Знаю я, вся жизнь моя - иркутская история,

Исток величественных рек, таёжной просеки разбег.

Знаю я, вся жизнь моя - иркутская история,

Просторов песенная ширь, святая русская Сибирь!

Знаю я, вся жизнь моя - иркутская история,

Просторов песенная ширь, святая русская Сибирь!

Сквозь угрюмый разбуженный лес вырастала здесь Братская ГЭС,

Чтоб летел её свет в Усть-Илим и Тайшет, освещая тайгу до небес.

Здесь хрустящих морозов хрусталь уносил на восток магистраль,

И пускай говорят, что когда-то мы зря закаляли дорожную сталь!

Знаю я, вся жизнь моя - иркутская история,

Исток величественных рек, таёжной просеки разбег.

Знаю я, вся жизнь моя - иркутская история,

Просторов песенная ширь, святая русская Сибирь!

Знаю я, вся жизнь моя - иркутская история,

Просторов песенная ширь, святая русская Сибирь!

Знаю я, вся жизнь моя - иркутская история,

Просторов песенная ширь, святая русская Сибирь!

Русская Сибирь.