МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Тема:

«Развитие певческих навыков в хоре

на начальном этапе обучения»

Разработал:

преподаватель

Антоненко С.А.

2022 г.

Актуальность: изучение основ методики начального обучения пению. От того, какие знания и навыки получит обучающийся в первый год обучения, зависит его дальнейшее музыкальное и вокальное развитие.

Цель: ознакомиться с методикой эффективного развития вокально-хоровых навыков обучающихся в соответствии с их возрастом.

Задачи:

- изучить опыт отечественных педагогов;

- опираясь на представленный опыт отечественных педагогов, отобрать наиболее рациональное и значимое для практической работы;

- обобщив собственный практический опыт, представить некоторые приемы наиболее эффективной работы с детьми на начальном этапе обучения хоровому пению.

Введение

Вокальное воспитание в хоре – важнейшая часть всей хоровой работы с детьми.

Основное условие правильной постановки вокального воспитания- это подготовленность хормейстера для занятий с младшими школьниками. Идеальным вариантом является тот случай, когда хормейстер обладает красивым голосом. Тогда вся работа строится на показе самого хормейстером.

В каждом хоре есть дети, от природы правильно поющие, с красивым тембром голоса и правильным звукообразованием. Наряду с коллективной вокальной работой ведется индивидуальный подход к хористам, т.е. педагог следит за вокальным развитие каждого из участников хора. Даже при самой правильной постановке вокальной работы будут разные результаты у каждого из хористов.

Вокальная работа в детском хоре имеет свою специфику по сравнению с работой во взрослом хоре. Эта специфика обусловлена, прежде всего, тем, что пение в детском возрасте не только не вредно, но и полезно. Пение способствует развитию голосовых связок, дыхательного и артикуляционного аппарата. Правильно пение укрепляет здоровье детей.

Чтобы развитие младшего школьника в хоре шло правильным, необходимо сформировать основные вокально-хоровые навыки.

К ним относятся:

1. Вокально- певческая установка;

2. Дыхание;

3. Дикция;

4. Интонирование.

1. Вокально-хоровая певческая установка.

Обучающиеся обязательно должны узнать о певческой установке, как основе успешного освоения учебного материала.

Во время пения сидя

- сидеть на половине стула;

- корпус и спину держать прямо, без напряжения;

- голову держать прямо, не запрокидывая;

- равномерная опора на обе ноги;

- гортань не напрягать;

Во время пения стоя:

- стоять слегка расставив ноги;

- корпус не напрягать, но и не допускать вялости;

- голову держать прямо;

- нёбо «приподнять».

В процессе хоровой работы иногда дети забывают о певческих правилах, сутулятся, сдавливая диафрагму, что очень вредит работе певческого аппарата, оказывает влияние на дыхание, на его опору, на качество звука, интонационную чистоту и особенно на тембровую окраску гласных.

2. Методика дыхания.

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание.

Места, в которых разрешается брать дыхание:

-кадансы, или окончания фраз;

- паузы или места молчания;

- моменты, предшествующие задержания (ten), трелям и продолжительным пассажам.

Полудыхание допускается:

- перед синкопами и после отрывистых нот;

- после исполнения продолжительной ноты;

- после одной из частей и сильного места фразы.

Избегать вдоха:

- во фразе, у которой нет естественного разделения;

- в средине слова;

- после диссонанса, за которым следует его разрешение.

Возможности певческого голоса младшего школьного возраста ограничены.

В зависимости от возраста дыхание видоизменяется. Хормейстер должен знать, что красота и прелесть детского звучания не в силе голоса, а в звонкости, полётности и эмоциональности. Красоты и выразительности звучания голосов можно добиться только при отсутствии излишней напряженности голосового аппарата во всех его частях (дыхательном аппарате, области гортани, артикуляционных органах).

Дыхание должно быть свободным, равномерным и естественным. Момент образования звука называется атакой (твердая, мягкая, предыхательная). При работе с младшим хором используется мягкая атака звука, при этом можно применять и твердую атаку, так как она активизирует певческий процесс. Мягкая атака на начальном этапе обучения может привести к вялому, пассивному звуку. В дальнейшем выработав навык активного звукообразования, следует пользоваться как мягкой, так и твердой атакой.

Не все дети в младшем хоре сразу понимают, как нужно дышать, и многие из них делая вдох, поднимают плечи. Такое пение ведет к крикливому пению. Хормейстер должен научить детей овладеть техникой дыхания - бесшумный короткий вдох, опора дыхания, постепенное его расходование, при этом плечи не поднимать.

Дыхание воспитывается постепенно, поэтому на начальном этапе обучения в репертуар нужно включать песни с короткими фразами с последней долгой нотой или фразами с разделенными паузами. Далее вводятся песни с более продолжительными фразами.

Для работы над развитием дыхания лучше всего подходят народные песни.

Дыхание должно совершаться без форсирования, плавно, без резких движений, без шума и без сильного выпускания воздуха, содержащегося в груди.

Продолжительность дыхания есть одно из важнейших преимуществ певца, поэтому необходимо использовать специальные упражнения до тех пор, пока правильное дыхание не обратиться в привычку и умение.

Существует масса различных методик развития вокального дыхания с сотнями упражнений.

Первые упражнения в развитии дыхания должны укрепить грудь и научить брать вдох скоро и без шума.

На первом этапе работы с хором выполняются дыхательные упражнения вне пения.

Упражнения на дыхание:

- «Толстый, тонкий». Чередование выпячивания и втягивания живота. Руки на поясе, при этом тело остается неподвижным.

- «Прогулка по лесу». Поднять руки вверх одновременно с вдохом. Раскачиваемся с поднятыми руками («качающиеся ветви деревьев») изображаем шипением шум листвы. Ш-ш-ш (длинный выдох), постепенно опуская руки вниз (« падающие листья»).- 3 раза.

- «Дворник». Делаем поочередно каждой рукой резкие «чистящие» движения от плеча до кисти с резким выдохом со звуком «Ш» («Пришел дворник и подмел все листья»).

- «Вдыхаем аромат цветка». Сделать вдох, задержать на мгновение дыхание и выдыхаем на : звуки «С; З; Ш; Щ.

- «Прогони кошку». Сидя на стуле, ставим руки на пояс. Представим, что увидели пролезающую в окно черную кошку. Резко произносим: «Кш-ш-ш»- «Ч-ч-ч».

- «Ёжик». Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с каждым поворотом вдох носом: короткий, шумный («как ёжик»), с напряжением мышц всей носоглотки (ноздри двигаются и как бы соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произвольный, через полуоткрытые губы. Повторить 4-8 раз.

- «Губы трубочкой». Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межрёберные мышцы. Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все лёгкие до отказа. Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). Паузу в течение 2-3 с, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос плавно и медленно. Повторить 4-6 раз.

- «Ушки». Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи остаются неподвижными, но при наклоне головы вправо-влево уши как можно ближе к плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне головы не поворачивалось. Вдохи выполняются с напряжением мышц всей носоглотки. Выдох произвольный. Повторить 4-5 раз.

- «Пускаем мыльные пузыри». При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы пуская мыльные пузыри. Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. Выдох спокойный, через нос, с опущенной головой. Повторить 3-5 раз.

- «Дровосек». Широкая стойка, ноги врозь, кисти рук в замок. «Раз» - поднять руки вверх, прогибаясь в пояснице – глубокий вдох через нос. «Два» - наклоняясь вперёд, руки опустить резко между ног (имитация рубки дров) – усиленный выдох через рот. «Три» - и.п. Повторить 7-8 раз в медленном темпе.

- «Пилим дрова». Упражнение выполняется парами. Встать лицом друг к другу, ноги врозь, левая нога вперёд, взяться за руки. Наклонившись вперёд и поочерёдно сгибая руки в локтях, имитировать движениями рук пилку дров, при этом произносить: «Ж-ж-ж».

- «Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутых в локте руках и имитацией звука отходящего или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х!»

- «Надуй шар». Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счёт «раз, два» - сделать глубокий вдох через рот. На счёт «три, четыре» - усиленный выдох через рот, имитируя движениями рук увеличивающийся шар.

- «Свеча». Одну руку положить на нижнюю часть живота (для контроля правильности вдоха и выдоха), а другую – держать перед собой у рта на расстоянии 20-30см., ладонь обращена к губам. Предлагается представить, что перед их ртом находиться не ладонь, а воображаемая свеча, которая горит. Надо так мягко и равномерно, без толчков распределять выдох (причем как можно дольше), чтобы при этом свеча не погасла.

- «Пушинка» идет замена образа «Свечи» на образ «Пушинки», которая лежит на ладони. Соответственно ладонь необходимо держать перед ртом в горизонтальном положении, и тихонечко дуть, чтобы пушинка не слетела с ладони.

-«Поющая органная труба». Руки положить на нижнюю часть живота (для контроля правильности вдоха и выдоха). Пропевание гласных звуков на одном дыхании.

-У_О_А_Э_Ы;

- О_Э_Ы_У_А;

- А_О_У_Э_Ы и т.д.

Следить за ровностью звучания гласных, которая напрямую зависит от равномерности выдоха и положения корпуса. Очень важно равномерно распределить выдох, и , соответственно более глубоко взять вдох.

- «Выталкивание согласных звуков «из живота»». Тренировка диафрагмы, умение владеть и контролировать диафрагмальную мышщу. Сранение и выяснение разницы между «снятым с дыхания» звуком и звуком «на опоре».

-«Слоги». Руки положить на нижнюю часть живота (для контроля правильности вдоха и выдоха). Делаем вдох носом; звученный выдох – произнесение на разные слоги.

Например:

- МА_МЭ_МИ_МО_МУ_

- РИ_РУ_РЭ_РО_РУ_

- ВИ_ВУ_ВЭ_ВО_ и т.д..

Следить за ровностью звучания слогов, которая напрямую зависит от мягкости и равномерности выдоха , положения корпуса. Очень важно равномерно распределить выдох, и , соответственно более глубоко взять вдох.

(Дыхательная гимнастика Стрельниковой).

- «Насос». Встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль туловища. Сделать легкий наклон вперед (руками тянуться к полу) и одновременно – шумный и короткий вдох носом во второй половине наклона. Слегка приподняться (но не выпрямляться) и снова наклон и короткий, шумный вдох «с пола». Спина круглая, голова опущена.

- «Обними плечи» - вдох на сжатии грудной клетки. Стать прямо, руки согнуты в локтях параллельно друг другу и подняты на уровне плеч. Бросить руки навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая себя за плечи. Одновременно с каждым «обьятием» резко «шмыгаем» носом. Руки широко в стороны не разводить и не напрягать.

-«Ладошки»- встать прямо, показать ладошки "зрителю", при этом локти опустить, руки далеко от тела не уводить. Сделать короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно сжать ладошки в кулачки (хватательное движение). Руки неподвижны, сжимаются только ладошки. Причём все пальцы сжимаются одновременно и с силой.

Сразу же после активного вдоха выдох уходит свободно и легко через нос или через рот. В это время кулачки разжимаются самостоятельно.

-«Вокальная разминка» — отличный способ соединить дыхание с тоном.

Короткий вдох. На выдохе поём ноты: До, Ре, Ми.

Короткий вдох. На выдохе поём ноты: До, Ре, Ми, Фа.

Короткий вдох. На выдохе поём ноты: До, Ре, Ми, Фа, Соль.

Короткий вдох. На выдохе поём ноты: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля.

Короткий вдох. На выдохе поём ноты: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си.

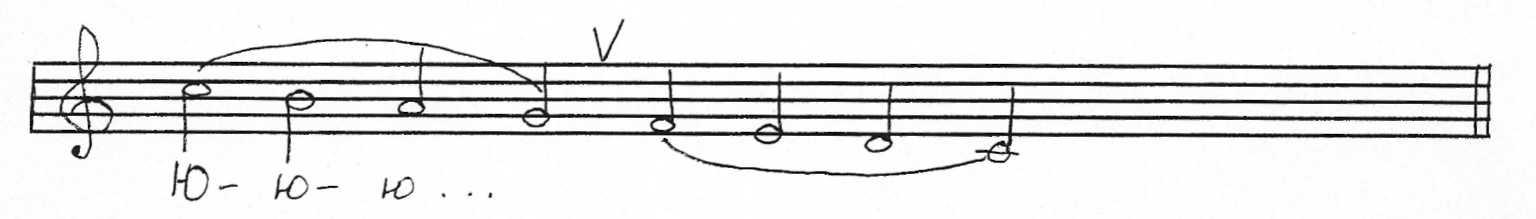

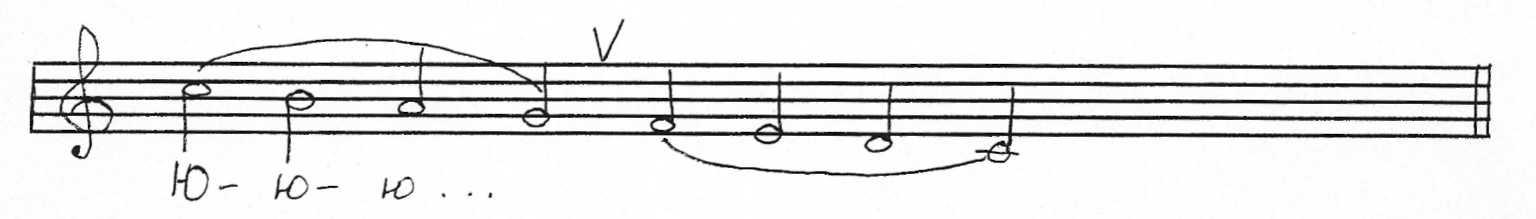

Используя упражнение, построенное на нисходящем гаммообразном звукоряде, ровным по силе голосом, мы с учащимися тренируем плавность и постепенность выдоха, а это непременное условие формирования навыка хорошего певческого дыхания:

Регуляцией продолжительности фонационного выдоха является длина музыкальной фразы. Я рекомендую использовать упражнение, способствующее продолжительности фонационного выдоха:

На более поздних этапах обучения овладевать техникой цепного дыхания.

Цепное дыхание

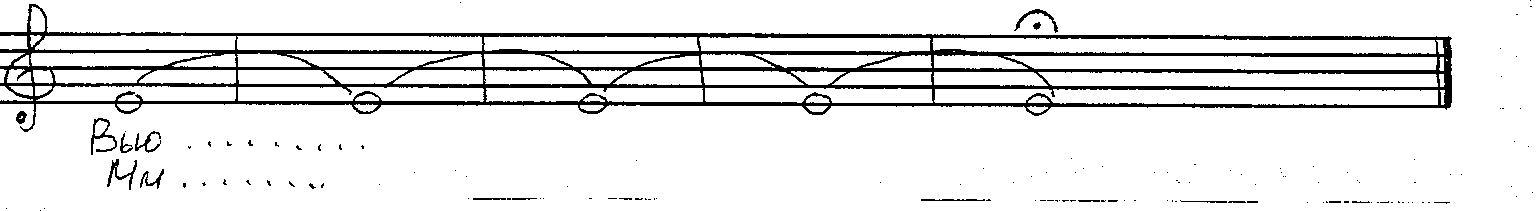

Одним из преимуществ коллективного пения перед сольным является возможность исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном дыхании. Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются непрерывно, медленно и плавно. Цепное дыхание – это когда певцы хора берут дыхание не одновременно, а последовательно по одному, как бы по цепочке. Цепное дыхание требует от певцов особого внимания. Это - коллективный навык, который воспитает чувства ансамбля у певцов.

Основные правила цепного дыхания:

- не делать вдох одновременно с рядом сидящим соседом;

- не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а, по возможности, внутри длинных нот;

- дыхание брать незаметно и быстро;

- вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно точно, т.е. без «подъезда», и в соответствии с нюансом данного места партитуры;

- чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию хора.

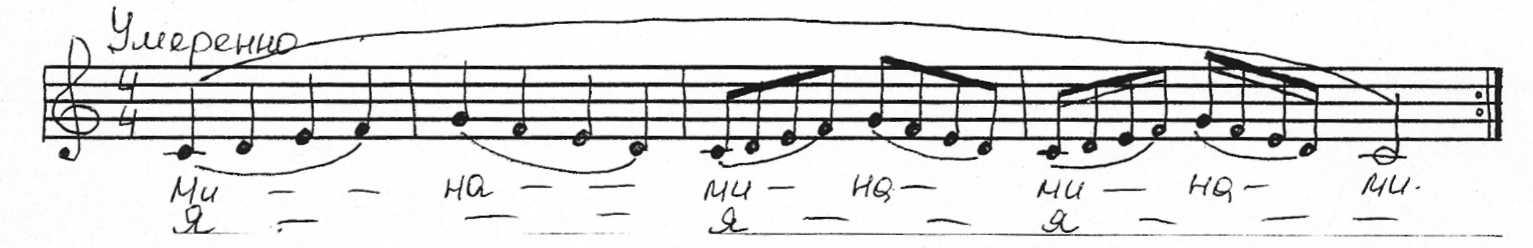

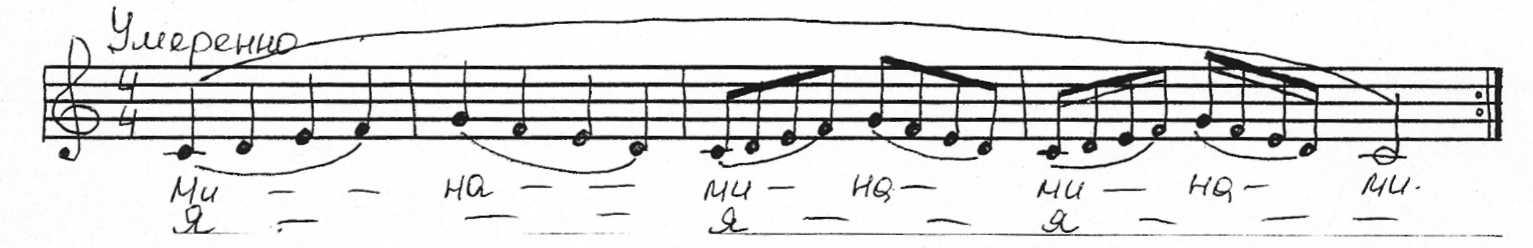

С этой целью я использую в работе упражнение, построенное на нисходящей или восходящей гамме с большими длительностями, без пауз и цезур.

Например:

Упражнение исполняется несколько раз в разных тональностях в пределах рабочего диапазона с называнием звуков или на какие-либо слоги: лю, на, ма, ю - и т.д.

Дирижёру необходимо следить за тем, чтобы певцы брали дыхание не на стыке ступеней и не одновременно, а поочерёдно, внутри длинных нот.

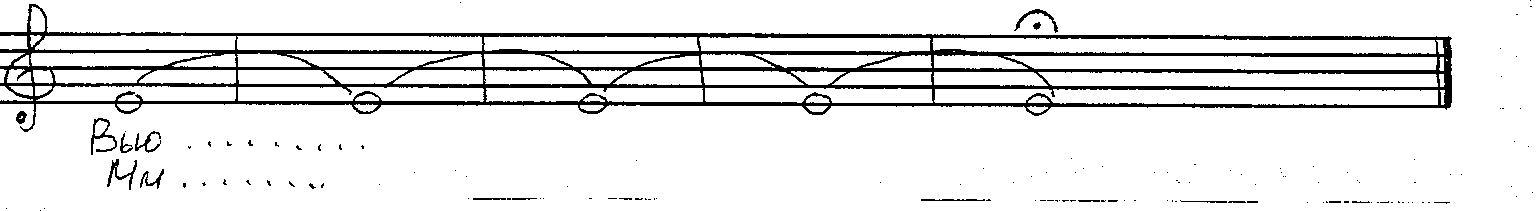

Также поём закрытым ртом либо на какой-то слог длинные по протяжённости звуки, пользуясь цепным дыханием так, чтобы момент возобновления дыхания не был слышен:

В хоровых партиях для каждого певца я указываю места, где можно возобновлять дыхание, так как наш хоровой коллектив небольшой по составу. Раньше при работе в большом хоре каждый певец сам выбирал время возобновления дыхания, соблюдая главное условие - не брать дыхание одновременно с соседом, что возможно лишь при наличии определённого опыта у хористов, развитого чувства ансамбля, понимания своей роли в коллективе.

Практика показывает, что тренировать, оттачивать технику дыхания следует на всем протяжении деятельности любого детского хорового коллектива, начиная с младшей группы.

Правильные навыки певческого дыхания закрепляются в процессе самого пения и проверяются по характеру звука.

3. Работа над дикцией.

Дикция и артикуляция является важной частью вокально-исполнительской работы и требует постоянного самосовершенствования. В младшем школьном возрасте еще преобладает непроизвольное внимание, поэтому детей можно заинтересовать и увлечь данной темой, если преподнести все ярко и красочно. Используя данный методический материал, можно добиться хороших результатов.

Характер певческой дикции зависит от характера музыкального произведения. В спокойных произведениях важно мягко пропевать текст, в произведениях маршевого характера - произносить нарочито четко. В быстрых произведениях слова произносятся легко, активно и близко, в торжественных произведениях слова должны быть подчеркнуто весомыми.

По окончании изучения данного материала дети смогут самостоятельно работать со словом, иметь правильную вокальную артикуляцию, дикцию в соответствии с характером произведений.

Артикуляционная гимнастика:

1. «Лошадка». Поцокайте языком громко и быстро. Не менее 10-30 секунд.

2. «Ворона». Произносите «Ка-аа-аа-аар». Посмотрите при этом, в зеркало. Постарайтесь как можно выше поднять мягкое небо и маленький язычок. Повторите не менее 6 раз. Попробуйте делать это беззвучно с закрытым ртом.

3. «Колечко». Напряженно скользя кончиком языка по небу, постарайтесь дотянуться до маленького язычка. Делайте это с закрытым ртом. Повторите несколько раз.

4. «Лев». Дотянитесь языком до подбородка. Повторить 6 раз.

5. «Зевота». Зевоту очень легко вызвать искусственно. Вот и вызывайте несколько раз подряд в качестве гимнастики для горла. Зевните несколько раз с закрытым ртом (как бы скрывая зевоту от окружающих).

6. «Трубочка». Вытяните губы трубочкой. Вращайте ими по часовой стрелке и против часовой стрелки. Дотянитесь губами до носа, затем — до подбородка. Повторите все это 6 раз.

7. «Смех». Нажмите на кончик носа и произносите «хохательные звуки» - «ха-ха», «хи-хи», «гы-гы» .

Упражнения на развитие дикции:

Главное правило дикции: полное освобождение артикуляционного аппарата от напряжения. В этом очень хорошо помогают скороговорки.

Скороговорка - это уникальное явление языковой культуры любого народа. Маленькие коротенькие рифмованные фразы – великолепные упражнения для отработки правильной, четкой и грамотной речи. Они развивают речевой слух и дикцию, обогащают словарный запас. Было бы ошибочно думать, что при произнесении скороговорок нужно непременно добиваться очень быстрого темпа. Гораздо важнее предельная четкость дикции. Именно на это расчитанны скороговорки. Как и во всей работе над дикцией, к работе над скороговорками нужно подходить индивидуально. При работе над скороговоркой нужно, прежде всего, разобраться в ее содержании, точно знать, что я хочу сказать этим текстом. Самые трудные слова нужно произносят по нескольку раз в медленном темпе до тех пор, пока они не зазвучат легко, свободно, без напряжения и осмысленно. Произносить скороговорки надо в двух или трех темпах.

В работе над дикцией всегда используют игровой метод. Упражнения игрового характера увлекают, втягивают в работу душевную сферу ребенка, вызывают положительные эмоции, которые, раскрепощают фонационные пути, помогают верно, формировать свободное звучание голоса.

Например, проговорить скогороговорку, прохлопывая ритм ладошками. При этом хлопать и говорить сначала медленно, затем быстрее и быстрее. Предложить проговорить скороговорку три раза подряд и не сбиться. Некоторые скороговорки, после их запоминания и правильного повторения, можно усложнить: надо произнести первоначальный вариант скороговорки, а затем – произнести её, поменяв местами начало и конец.

Например: У бабы-бобы, у деда –дубы. У деда дубы, у бабы бобы.

Скороговорки, оформленные музыкальной мелодией, запоминаются и произносятся детьми лучше.

Скороговорки, содержащие простые для произношения звуки ({Б},{П},{Г},},{К},},{Т},},{Д},},{В},},{Ф} и др.)

- Бык, бычок, тупогубенький бычок.

- Дом у дуба, дуб у дома.

- Дима дарит Дине дыни, Дыни Дима дарит Дине.

- У Бобы винт, у Вити бинт.

- Фаня в гостях у Вани (У Вани в гостях Фаня).

- От топота копыт пыль по полю летит.

- Купи кипу пик, Кипу пик купи, Пик кипу купи.

- Тут и там топает гиппопотам За гиппопотамом по пятам Топает гиппопотам Топает гиппопотам тут и там.

- Ткет ткач ткани на платки Тане.

Скороговорки, содержащие звуки {С},{СЬ}

- Зайка косой Сидит босой, Смотрит косой, Как девушка с косой Косит траву косой.

- У маленького Сани сани едут сами. (Сани едут сами у маленького Сани).

- Сорок сорок в короткий срок съели сырок. (Съели сырок в короткий срок сорок сорок).

Скороговорки, содержащие звуки {З},{ЗЬ}

- Увидел волк козу, забыл и про грозу.

- У зайки Бубы заболели зубы. (Заболели зубы у зайки Бубы).

- Зимним утром от мороза На заре звенят березы.

Скороговорки, содержащие одновременно звуки {С}и{З};{ЗЬ}и {СЬ}

- У Зины болит зуб, Она не может есть суп.

- На осинке росинки Засверкали утром Перламутром.

- Карась в лаз не лазь Застрял в лазе карась.

- В грязи у Сани увязли сани.

Скороговорки, содержащие звук {Ц} и звуки {Ц}и {С}

- Цыпленок цапли цепко цеплялся за цепь. Цыпленок и курица бегают на улице. Из соседнего колодца Целый день водица льется.

- Стоит воз овса, возле воза овца.

Скороговорки, содержащие звук {Ш}

- Маша шила для мартышки Шубу, шапку и штанишки.

- Тимошка Прошке Крошит в окрошку крошки.

- Кукушка купила ушат, Решила купать ушат.

Скороговорки, содержащие звук {Ж}

- Жужжит жужелица жужжит, да не кружится.

- На крыше у Шуры жил Журавль Жура.

- У ежа –ежата, у ужа- ужата, Ужата- у ужа, ежата – у ежа.

Скороговорки, содержащие звуки {С}и{Ш};{З}и {Ж}

- Саша шапкой шишки сшиб Получил на лбу ушиб.

- Кукушка кукушонку купила капюшон, Надел кукушонок капюшонКак в капюшоне он смешон.

- Шёл Стас по шоссе к Саше в шашки играть.

- Змея шипит, жук жужжит. (Жук жужжит, змея шипит).

- Три избушки у речушки, Над избушками – пичужки.

Скороговорки, содержащие звук {Л}

- Маланья –болтунья молоко болтала, Болтала да не выболтала.

- Палку толкал лапой Полкан, Лапой Полкан палку толкал.

- Наменял старик мочал, А лапти не вылапатничал.

Скороговорки, содержащие звук {ЛЬ}

- Вы малину мыли ли? Мыли, но не мылили.

- Жили были линь да язьЖиле в иле, не ленясь.

- На мели мы лениво налима ловили, И меняли налима вы мне на линя.

Скороговорки, содержащие звук {Р}

- Трое трубачей трубят в трубы.

- Идут бобры в сыры боры. Бобры добры, добры бобры.

- Не вместит дров двор Выходи, дроворуб Дрон, Надо дрова выдворить, Нв дворянский двор выставить.

Скороговорки, содержащие звуки {Р} и {РЬ}

- Гроздья рябины на солнце горят Рябит от рябины в глазах у ребят.

- На горе Арарат растёт крупный виноград.

- Дает Катеринке картинки Каринка. Картинки в корзинку кладет Катеринка.

Скороговорки, содержащие звуки {ЛЬ}и {РЬ}

- Ел Валерик вареник, а Валюшка Ватрушку.

- Звала по малину Марина Галину, Галина Марину звала по калину.

- Валерий кавалерию раскрасил акварелью. Карьером кавалерия скачет у Валерия.

Упражнения для нижней челюсти

Зажатие нижней челюсти и скованность артикуляционного аппарата относятся к наиболее характерным недостаткам начинающих певцов, поэтому приемы, связанные с освобождением этого зажатия, следует всячески рекомендовать. Как временная мера могут быть полезны и широко открытый рот, и работа с зеркалом, и другие приемы, заставляющие ученика проверять, свободна ли у него челюсть или скована. Движения челюсти книзу сами по себе не обеспечивают открытия зева, но активная и свободная нижняя челюсть является обязательным, предопределяющим условием создания ротоглоточного рупора и «полузевка» в пении.

1. Движения нижней челюсти вперед, вправо, влево, вниз и круговые обеспечивают умение хорошо открывать рот, а также облегчают и развивают подвижность нижней челюсти. Движения выполняются медленно.

2. Проделайте жевательные движения 1–2 секунды, широко открывая рот, а затем с закрытым ртом.

3. Свободно опускайте нижнюю челюсть до тех пор, пока между зубами не будет промежуток в два пальца. Беззвучно, протяжно (на одном выдохе) произнесите гласные звуки (Ааааа), (Оооо), (Яяяя),(Ииии),(Ееее) беззвучно.

4. Произнесите пословицы, поговорки, скороговорки, которые насыщены гласными звуками, требующими широкого раскрытия рта.

Например:

Мал, да удал.

Два сапога – пара.

Нашла коса на камень.

Знай край, да не падай.

Каков рыбак, такова и рыбка.

Под лежачий камень вода не течет.

У ужа ужата, у ежа ежата.

5. Прочтите стихотворение, четко произнося звуки а, я:

Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень.

С печальным шумом обнажалась,

Ложился на поля туман,

Гусей крикливых караван

Тянулся к югу: приближалась

Довольно скучная пора;

Стоял ноябрь уж на дворе …

(А. Пушкин)

В процессе выполнения упражнений следите за тем, чтобы нижняя челюсть опускалась свободно вниз, гласные звуки сначала произносите немного подчеркнуто.

Упражнение на выработку четкой дикции и однородности звучания гласных.

Пропевайте слоги на удобной ноте:

-мом, мум, мам, мэм, мым, мим

-нон, нун, нан, нэн, нын, нин

-лол, лул лал лэл, лыл, лил

-pop, рур, pap, рэр, рыр, pиp

-вом, вум, вам, вэм вым, вим

-зон, зун, зан, зэн, зын, зин

-жол, жул, жал, жэл, жыл, жил

-гон, гун, ган, гэн, гын, гин

Важно помнить, что:

1.Дальнейшее закрепление хорошей дикции осуществляется при чтении вслух поэтических и прозаических текстов.

2.Каждое упражнение отрабатывается до тех пор, пока оно не будет выполняться легко и свободно, без особого напряжения.

3.При работе над дикцией необходимо учитывать правильное использование речевого дыхания и голоса. Так, при произнесении скороговорок необходимо правильно доносить их содержание, уместно делать паузы, своевременно добирать воздух.

4. Интонирование.

Проблема интонирования в хоре всегда была одной из самых острых и болезненных.

Чистое интонирование- фундамент хорового пения. Хоровой строй невозможен без чистого унисона, который возникает благодаря осознанному интонированию музыкальных звуков голосом. Голосовой аппарат и ухо- это две нераздельные части единой системы голосовой передачи.

Хоровой строй делится на два вида: мелодический и гармонический.

На начальном этапе обучения пению хормейстер ведёт работу над мелодическим строем, который представляет совокупность интонирования ступеней лада и мелодических интервалов.

Начинать эту работу нужно с первых занятий. С самого начала надо приучать детей к умению сосредоточиться на звучании, «слушать тишину» (неумение сосредоточиться на звучании- одна из причин фальшивого пения и даже «гудения»).

В практике встречаются дети с различными музыкальными задатками. Одни обладают прекрасным слухом и интонируют безупречно, у других детей, у которых нарушена координация между слухом и голосом при регулярных хоровых занятиях быстро выравнивается интонация, развивается слух. Хормейстер своими пояснениями, путем создания образных ассоциаций, должен помочь детям найти нужную высоту звука: «надо спеть высоко, как птичка», «попищать, как мышка», «дотянуться до звонка» и т.д.

Используя в распеваниях, упражнениях звуки верхнего регистра, можно добиться успешных результатов.

Юные хористы не слышат разницы между высокими и низкими звуками и не могут их правильно воспроизвести (из-за недостаточной координации слуха и голоса).

Особое место в хоровой работе занимает воспитание унисона. Это серьезная, трудная и очень важная задача, потому что хороший унисон- основа чистого многоголосного пения и развития «гармонического слуха».

Работу над унисоном целесообразно начинать с пения одного звука на слоги «лю», «ле»; затем ввести несложные попевки и, конечно продолжать на материале разучиваемых песен. Очень полезно использовать в упражнениях на унисон гласный звук «у», который ведет к образованию «узкого», четко фиксирующего высоту звука. Гласная «у» помогает выработке «пения на зевке», а также выработать в хоре единую манеру пения.

В работе над унисоном полезно использовать пение с закрытым ртом. Этот прием усиливает слуховое внимание певцов и позволяет ощутить высокую вокальную позицию. При негромком пении, хористы долго тянут один звук и, внимательно вслушиваются в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру.

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки вверх и вниз, с последующим расширением звуковысотного диапазона.

Упражнения на выработку унисона необходимо сопровождать движением руки, чтобы дети видели, куда движется мелодия. Это могут быть восходящие, нисходящие, скачкообразные мелодии, мелодии «на одном месте».

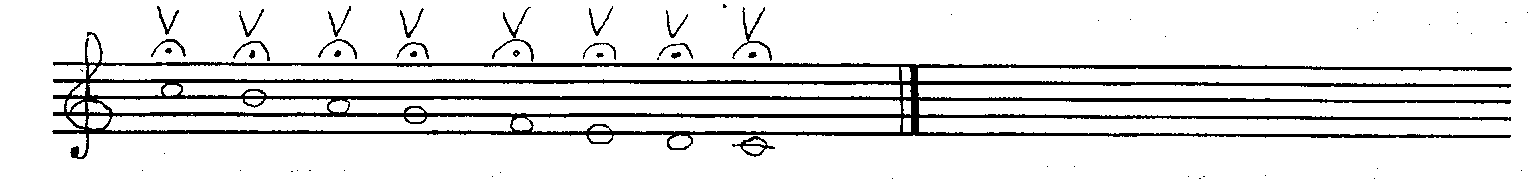

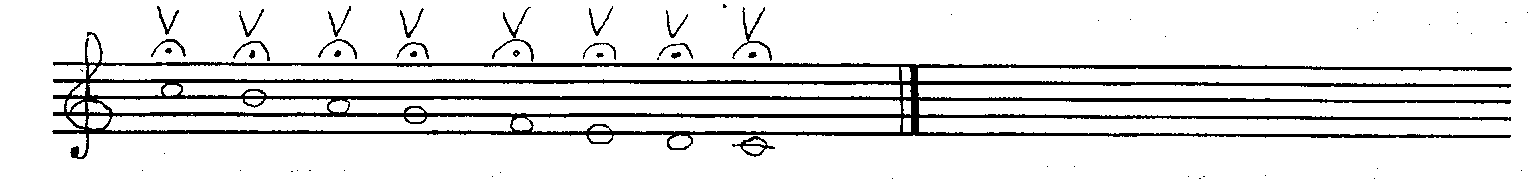

Упражнение 1. Интонирование гласного «у» по полутонам (при пении на гласном «У» раскрывается не только рот, но и глотка; вместе с тем растягивается мягкое небо, уплотняются стенки глоточного резонатора (прием «полузевка»). Упражнение исполняется «на улыбке», нижняя челюсть опускается достаточно низко, свободно, не зажато; следить за формированием высокой певческой позиции, дыханием – вдох мягкий через нос, как бы вдыхая «аромат цветка»; практика показала, что вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а также служит показателем правильной работы гортани).

Упражнение 2. На слог «ку» нисходящее движение на стаккато от пятой до первой ступени с ее опеванием (легкое, четкое, краткое стаккато воспитывает навык активной, но без перегрузки певческой атаки; дети вернее и чище интонируют, когда звуки не связываются; упражнение исполняется на улыбке, при свободном открытии рта в целях выразительности исполнения, закрепляется навык плавного спокойного вдоха через нос).

Упражнение 3. Поступенное движение на легато в объеме квинты вверх и вниз на слог «ку» (активизирует раскрепощение нижней челюсти, правильное формирование гласного «У», дыхание и атаку звука, нахождению верной работы голосовых связок, а вместе с тем и нахождению высокой позиции звучания).

Упражнение 4. Пения в унисон на одном звуке. «Ми-мэ-ма-мо-му, Ди-дэ-да-до-ду, бри-брэ-бра-бро-бру».

Упражнение 5. Хормейстер запевает, а хористы продолжают:

Филин сидит, в темном лесу... у....у...у

Что ты сидишь, так и не спишь?. у...у...у

Я всё сижу лес сторожу... у...у...у

Песню свою тихо пою... у...у...у

И в темноту зорко гляжу...у...у...у.

Начинать работу следует с одноголосия, так как при этом можно сосредоточить внимание учащихся на элементарных навыках, без которых невозможно стремление вперёд:

а) на умении всем одновременно брать звук, пропевать его, и одновременно снимать;

б) правильно (округлённо) формировать гласные;

в) артикулировать свободным, подвижным, но крепким и эластичным ртом;

г) прислушиваться к соседям и общему звучанию хора, следя за интонацией и общей слитностью звучания.

Создание унисона - база для развития вокальных навыков учащихся. К многоголосию надо готовиться с первого года обучения.

Методика работы над каноном.

1. Сначала просольфеджировать.

2. Впевать ритмично. Пульсация с устремлением вперёд.

3. В первый раз надо объяснить, что такое канон. Разделить на две группы (или ядро из одного человека, все остальные - другой голос). Необходимо менять местами. Первый раз спеть канон с подвинутыми сильными голосами.

4. Каноны поются a cappella.

5. Петь негромко, певуче, чтобы слышать партию.

6. Не петь каноны с начала до конца. Работать над частями: начало, вступлением фраз двух групп.

7. Норма - один канон в два месяца.

8. Петь новые и повторять старые.

Заключение

Хоровое пение – один из самых активных видов музыкально- практической деятельности обучающихся, а в эстетическом воспитании детей всегда имеет позитивное начало. Это отмечается деятелями культуры, философии всех времен и стран.

В условиях музыкального образования и воспитания хоровое пение выполняет несколько функций:

Во-первых, разучивая и исполняя произведения хорового репертуара, обучающиеся знакомятся с разноплановыми сочинениями. Хоровое пение расширяет кругозор обучающихся, формирует положительное отношение детей к музыкальному искусству, стимулирует развитие интереса к музыкальным занятиям.

Во-вторых, хоровое пение решает задачи развития слуха и голоса обучающихся, формирует определенный объём певческих умений, навыков, необходимых для выразительного, эмоционального и осмысленного исполнения.

В-третьих, является одним из самых доступных видов исполнительской деятельности детей, хоровое пение развивает общеучебные навыки и умения, умения и навыки коллективной деятельности и др.

В-четвертых, содержание певческого репертуара направленно на развитие у ребенка позитивного отношения к окружающему миру через постижение им эмоционально- нравственного смысла каждого музыкального произведения, через формирование личностной оценки исполняемой музыки.

За время обучения обучающиеся овладевают вокально-хоровыми навыками, осваивают хоровой репертуар различных эпох, стилей. Учатся концентрировать внимание на качестве певческого звучания, приобретают опыт хорового пения, концертных выступлений.

Цель занятий хором – привить детям любовь к музыке, хоровому пению, формировать навыки коллективного музицирования.

При работе с современным детским хоровым коллективом можно пользоваться большим разнообразием методических разработок различных авторов. Но хормейстер всегда должен помнить о том, что основными критериями при выборе упражнений и произведений для детей должны быть доступность, интересность, простота! Доступными сочинения должны быть потому, что у каждого возраста имеется свой потолок восприятия информации. Учащийся должен понимать и принимать тот материал, который ему предлагается. Интересными - потому, что учащиеся должны откликаться на сюжет, о котором рассказывается в той или иной песне или упражнении. Простота – это доходчивость материала: как мелодического, так и литературного. Поэтому не стоит браться за более сложный репертуар, чем тот, который осилят дети.

Список литературы

Алиев Ю.Б. «Пение на уроках музыки. Конспекты уроков. Репертуар. Методика».

Вендрова Т.Е., Пигарева И.В. «Воспитание музыкой».

Крюкова В.В. «Музыкальная педагогика».

Никольская-Береговская К.Ф. «Русская вокально-хоровая школа от древности до XXI века»

Плужникова К.А. «Механика пения».

Самарин В.А., Осеннева М.С. «Хоровой класс и практическая работа с хором».

Стулова Г.П. «Теория и практика работы с детским хором».