СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Развитие самосознания у детей школьного возраста средствами физической культуры

Исследовательска работа о самосознании детей школьного возраста, динамика , анализ, анкеты, вывод

Просмотр содержимого документа

«Развитие самосознания у детей школьного возраста средствами физической культуры»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Развитие самосознания у детей школьного возраста средствами

физической культуры

Учитель физической культуры:

Рябов Иван Павлович

Серпухов

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ................................................................4

ГЛАВА I. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1.1 Общее понятие самосознания............................................................10

1.2 Основные элементы самосознания ...................................................................................15

1.3 Притязание на признание у детей подросткового возраста……………………………………............21

1.4. Особенности самооценок………………………………….…...27

1.5 Постановка задач и организация исследования……………………….…………. .33

ГЛАВА II. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ САМООЦЕНОК И УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИЗНАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ

2.1 Изучение развития самооценок и уровня притязания на признание у учащихся 5-х классов......................................................................38

2.2 Изучение развития самооценок и уровня притязания на признание у контрольной и экспериментальной групп спустя месяц.........................................................................43

2.3 Сравнительный анализ изучения результатов исследования контрольной и экспериментальной групп мальчиков и девочек после повторных тестов спустя месяц..........................................................................50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.........................................................52

ВЫВОДЫ...................................................................53

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.........................................55

ПРИЛОЖЕНИЯ.........................................................58

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Начнем с общего определения понятия самосознания и его структуры. Под самосознанием будем понимать совокупность психических процессов, посредством которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности, а его представления о самом себе складываются в определенный "образ Я". Необходимо подчеркнуть, что самосознание может выступать и как процесс, и как результат деятельности. В качестве результатов В.В. Столин [37] выделял систему "образов Я", И.И. Чеснокова [39] - систему самооценок, И.С. Кон - "образ Я".

Приложение принципа развития к анализу самосознания состоит в признании непрерывности изменения самосознания на протяжении всей жизни человека. При этом нужно отметить, что процесс развития самосознания включен в генезис самой личности.

Формирование самосознания в процессе онтогенеза проходит определенные стадии, которые чаще всего связывают с возрастными этапами психического и физического развития человека. Каждая стадия в развитии самосознания имеет специфический уровень возможностей познания себя, способностей к самооценке и саморегуляции деятельности и поведения.

Одним из ведущих исследователей самосознания человека - B.C. Мухиной [25] - разработаны и описаны структура самосознания и ее развитие в онтогенезе. Под структурой понимается "совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях". При этом выделяются следующие основные структурные компоненты самосознания: осознание имени, притязание на признание, временное осознание, половая идентификация, осознание прав и обязанностей.

Речь пойдет о втором звене в структуре самосознания, и это притязание на признание- предъявление человеком своих прав на общественное уважение со стороны людей. Признание общественности помогает улучшить уровень самооценки, что позволяет человеку определить свои силы и возможности и быть более успешным, тем самым увеличить притязание на признание окружающих. Из этого следует что в основе притязания на признание лежит такой значимый элемент как самооценка.

Формирование самооценки личности одна из актуальных проблем исследований в области педагогики и психологии, потому что уверенность каждого человека в себе, играет колоссальную роль в успехе страны.

Особенности самооценки влияют и на эмоциональное состояние, и на степень удовлетворенности своей работой, учебой, жизнью, и на отношения с окружающими.

Школьный возраст – это период осознания ребёнком самого себя, мотивов, потребностей в мире человеческих отношений. Поэтому особенно важно в этот период заложить основы для дифференцированной адекватной самооценки.

В психолого-педагогических исследованиях вопросы самооценки исследуются достаточно широко; наиболее полная разработка её теоретических и практических аспектов отражена в трудах как отечественных, так и зарубежных психологов (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Лисина М.И. [3,9,20]).

В настоящее время всё более очевидно влияние самооценки школьника на его поведение, межличностные контакты. Низкая самооценка мешает ребёнку благополучно учиться, быть уверенным в своих силах, выбрать интересное занятие.

Формирование самооценки связано с активными действиями ребёнка, с самонаблюдением и самоконтролем. Игры, занятия, общение постоянно обращают его внимание на самого себя, ставят его в ситуации, когда он должен как-то отнестись к себе – оценить свои умения что-то делать, подчиняться определённым требованиям и правилам, проявлять те или иные качества личности.

Решающее влияние на формирование самооценки оказывают два фактора: отношение окружающих и осознание самим ребёнком особенностей своей деятельности, её хода и результатов. И это осознание не появится автоматически: родителям и воспитателям надо учить ребёнка видеть и понимать себя, учить координировать свои действия с действиями других людей, согласовывать свои желания с желаниями и потребностями окружающих. В каждом возрастном периоде на формирование самооценки преимущественно влияет та деятельность, которая в этом возрасте является ведущей. В школьном возрасте ведущей является учебная деятельность; именно от её хода и зависит в решающей степени формирование самооценки ребёнка, она прямо связана с его успеваемостью, успехами в учении.

Самооценка младших школьников ещё не самостоятельна, над ней довлеют оценки окружающих. То, как оценивает себя учащийся, представляет собой копию оценок, сделанных учителем. Отстающие школьники нелегко мирятся с низкими оценками их деятельности и качеств личности – возникают конфликтные ситуации, усиливающие эмоциональное напряжение, волнение и растерянность ребёнка. У слабых учеников постепенно начинает развиваться неуверенность в себе, тревожность, робость, они плохо чувствуют себя среди одноклассников, настороженно относятся к взрослым.

Кроме педагога, большое значение в формировании самооценки школьника имеет стиль семейного воспитания, ведь то, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей своей жизни. Если воспитание грешит однообразием, не способствуя различению типов поведения, у ребёнка начинает формироваться неадекватная самооценка.

По утверждению Ю.С. Ерофеева, Д.В. Ершова, Е.Н. Вето, самооценка не является постоянной. Она меняется в зависимости от обстоятельств, поэтому многие эмоциональные расстройства, влияющие на самооценку, можно предупредить или преодолеть, но для этого родителям и педагогам необходимо знать, как формируется самооценка в младшем школьном возрасте и как они могут помочь ребёнку в развитии дифференцированной адекватной самооценки.

Цель данной работы изучить особенности самооценок и развитие притязание на признание у детей подросткового возраста средствами физической культуры.

Гипотеза состоит в предположении,что средствами физической культуры и правильной установкой преподавателя, можно улучшить уровень самооценки и развитие притязания на признание.

Объект исследования: самооценка и процесс занятий физической культурой.

Предмет исследования: формирование адекватной самооценки и развитие уровня притязания на признание средствами физической культуры.

Для достижения поставленной цели нами ставятся следующие

задачи:

Рассмотреть проблему самосознания у детей школьного возраста

Изучить самооценку физической подготовленности у мальчиков и девочек подросткового возраст.

Исследовать развитие притязания на признание у детей школьного возраста

Научная новизна.

В ходе исследования разработан подход на развитие таких элементов самосознание как самооценка и притязание на признание, у детей подросткового возраста средствами физической культуры.

Теоретическая и практическая значимость работы.

- Использован подход для развития таких важных элементов самосознания как, самооценка и развитие притязания на признание у детей подросткового возраста на уроках физической культуры.

- Расширено представление об уровне самооценки и развитии притязания на признание, на основе средств физической культуры.

- Предлагаемый подход может быть использован в процессе занятий на уроках физической культуры для формирования адекватной самооценки и развития уровня притязания на признание.

- Результаты исследования могут быть использованы для формирования адекватной самооценки и развития уровня притязания на признание на уроках физической культуры у детей подросткового возраста.

Методологическая основа исследования заключается в изучении зависимости индивидуальных психологических особенностей личности школьников от уровня физической подготовленности, мы опирались на методологические подходы отечественной психологии (А.П. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин), на теоретические основы развития физической культуры и физического воспитания (П.Ф. Лесгафт, М.Я. Виленский, В.М. Зациорский, Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков, Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов и др.).

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников; тестирование, направленное на изучение самооценки детей школьного возраста; описание самооценки детей;речевая установка, направленная на улучшение результатов по тесту; изучение успешности тестов путем анализа полученных данных и экспертной оценки; методы математической статистики.

Организация исследования: данное исследование проводилось на базе МОУ СОШ N°6 г.Серпухов. В исследовании приняли участие 46 детей подросткового возраста, из них 20 мальчиков и 26 девочек

Основные этапы исследования:

- первый этап направлен на изучение и анализ литературы по проблеме развития притязания на признание у детей школьного возраста, определить методологию и методы исследования.

- на втором этапе необходимо исследовать предполагаемый уровень самооценки у учащихся, путем анкетирования.

- на третьем этапе проводилось изучение и анализ уровня предполагаемой самооценки,фактической и фактической через месяц,путем тестирования физическими упражнениями, которые также входили в анкету.

- на четвертом этапе применялась математическая статистика для обработки данных.

Содержание и объем исследовательской работы:

Работа состоит из введения, трех глав,выводов,списка литературы и приложений.Работа изложена на 70 страницах, содержит 8 рисунков, 26 таблиц и 5 приложений, в списке литературы приводится 42 источника.

ГЛАВА I. Самооценка и занятие физической культурой

Общее понятие самосознания

Самосознание — сознание субъектом самого себя в отличие от иного — других субъектов и мира вообще; это осознание человеком своего общественного статуса и своих жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов, переживаний, действий.

Проблеме самосознания посвящено немало исследований в отечественной психологии. Эти исследования сконцентрированы в основном вокруг двух групп вопросов. В работах Б.Г. Ананьева [2], Л.И. Божович [8], Л.С. Выготского [10], А.Н. Леонтьева [17], С.Л. Рубинштейна [31], И.И. Чесноковой [39], Е.В. Шороховой [42] в общетеоретическом и методологическом аспектах проанализирован вопрос о становлении самосознания в контексте более общей проблемы развития личности. В другой группе исследований рассматриваются более специальные вопросы, прежде всего, связанные с особенностями самооценок, их взаимосвязью с оценками окружающих. Исследования А.А. Бодалева [7] по социальной перцепции заострили интерес к вопросу связи познания других людей и самопознания. Немало опубликовано и философско-психологических и собственно философских исследований, в которых проанализированы проблемы, связанные с личностной ответственностью, моральным выбором, моральным самосознанием. Работы И.С. Кона [15], в которых были удачно синтезированы философские, обще- и социально-психологические, историко-культурные аспекты, теоретические вопросы и анализ конкретных экспериментальных данных, открыли многие новые грани этой, пожалуй, одной из старейших проблем в психологии. Психологическая реальность, состоящая в том, что человек способен сознательно воспринимать и относиться к самому себе, существует, конечно, до и независимо от научного исследования. Однако всякая попытка описания, а тем более систематизации явлений, относящихся к области самосознания, неизбежно опирается на явное или скрытое, подразумеваемое решение теоретических вопросов, таких, как проблема соотношения сознания и самосознания, сознаваемого и неосознаваемого, личности и самосознания, процесса и его продукта. Так, например, относится ли факт сознательного восприятия человеком его роста к области его самопознания, или именно к сфере восприятия, или к области сознания, можно решить лишь, если теоретически определены и различены восприятие, сознание и самосознание. Сам факт от этого, конечно, не изменится, но от того, будет ли он включен в ту или иную сферу явлений, в конечном счете зависят последующие выводы. Но теоретические знания, в том числе в форме различений и определений, сами базируются на эмпирических фактах. Если бы теорию можно было построить до анализа этих эмпирических явлений, то сам этот анализ уже был бы не нужен. Реальная научная практика разрывает, конечно, этот порочный круг. В этой практике те или иные явления включаются в научный анализ или исключаются из него по мере развития теоретических представлений либо как предмет исследования, либо как доказательство или опровержение научных гипотез [16].

Насколько различные феномены выбираются в качестве исходных при анализе самосознания, можно убедиться на примере решения проблемы того, как и когда у ребенка возникает самосознание.

П.Р. Чамата, специально проанализировавший эту проблему, выделил три точки зрения по этому вопросу . Анализ показывает, что их даже больше, чем три. Одна из этих точек зрения, высказанная, в частности, В.М. Бехтеревым [6], состоит в том, что простейшее самосознание в развитии ребенка предшествует сознанию, т.е. ясным и отчетливым представлениям предметов. Самосознание как указывает В.М. Бехтерев состоит в его простейшей форме состоит в неясном чувствовании собственного существования . Согласно другой точке зрения, которую в отечественной литературе аргументировали, в частности, Л.С. Выготский [9] и С.Л. Рубинштейн [29] отмечают что, самосознание ребенка есть этап в развитии сознания, подготовленный развитием речи и произвольных движений, ростом самостоятельности, вызванным этим развитием, а также связанными с этими процессами изменениями во взаимоотношениях с окружающими.

П.Р. Чамата, опираясь на идеи И.М. Сеченова [34]говорит о том что, самосознание возникает и развивается одновременно с сознанием,причем самосознание развивается отражая внешний мир и приламляется через высшие психические функции.Смысл этой точки зрения, которую ясно сформулировал И.М. Сеченов, сводится к следующему. К ощущениям, вызванным внешними предметами, всегда "примешиваются" ощущения, вызванные собственной активностью организма. Первые – объективны, т.е. отражают внешний мир, вторые – субъективны, они отражают состояние тела – это самоощущения. Ребенок сталкивается с задачей разобщить, диссоциировать эти ощущения, а это, по И.М. Сеченову, и значит осознать их отдельно. Такое осознание оказывается возможным благодаря накоплению опыта активности во внешнем мире. Ребенок находится как бы в естественной экспериментальной ситуации: изменение условий видения, слышания, осязания по-разному влияет на составные части комплексных ощущений, тем самым делается возможной их диссоциация. П.Р. Чамата, развивая дальше эту точку зрения, подчеркивает, что самосознание, как и сознание, возникает не сразу, не с рождения, а по мере овладения собственным телом, "в процессе превращения обычных действий в произвольные действия". Органы своего тела постепенно осознаются ребенком по мере того, как превращаются в своеобразные "орудия" его деятельности. Анализ работ, в том числе уже цитированных авторов, показывает, однако, что фактически предполагается более, чем три возможных объяснения возникновения самосознания. Эти возможности иногда обозначаются как этапы в развитии самосознания, однако без достаточных аргументов того, почему эти этапы являются вехами в развитии одного и того же процесса.

Самосознание является относительно поздним продуктом развития сознания, предполагающим в качестве своей основы становление ребенка практическим субъектом, сознательно отделяющим себя от окружения. Существенным звеном в ряде основных событий в истории становления самосознания является и овладение речью, представляющей собой форму существования мышления и сознания в целом. Играя значительную роль в развитии сознания ребенка, речь вместе с тем существенно увеличивает действенные возможности ребенка, изменяя его взаимоотношения с окружающими. Вместо того чтобы быть объектом направляющихся на него действий окружающих взрослых, ребенок, овладевая речью, приобретает возможность направлять действия окружающих его людей по своему желанию и через посредство других людей воздействовать на мир. Все эти изменения в поведении ребенка и в его взаимоотношениях с окружающими порождают, осознание, изменения в его сознании, а изменения в его сознании в свою очередь ведут к изменению его поведения и его внутреннего отношения к другим людям.

Стадии развития самосознания:

-Открытие «Я» происходит в возрасте 1 года.

-К 2-м 3-м годам человек начинает отделять результат своих действий от действий других и чётко осознаёт себя как деятеля.

-К 7-и годам формируется способность оценивать себя (самооценка).

-Подростковый и юношеский возраст — этап активного самопознания, поиска себя, своего стиля. Завершается период формирования социально-нравственных оценок.

Таким образом самосознание является гораздо поздним продуктом сознания.Самосознание в своем развитии проходит следующие стадии:открытие собственного Я происходит в возрасте от года до трех,к трем годам он начинает отделять результаты своих действий от действий других, четко осознавая себя как деятеля и к семи годам появляется способность оценивать себя под воздействием окружающих, то есть формируется самооценка.В подростковом и юношеском возрасте начинается процесс рефлексии или самопознания.

1.2 Основные элементы самосознания

Человек как личность формируется через свои отношения с другими людьми. Он познает себя как индивида через другого, себе подобного, именно потому, что другой, как и он, является носителем общественных отношений. Личность, следовательно, познается через отношения «Я» и «Ты», «Я» и «Мы», «Мы» и «Они» и т.д.

А.С. Асмолов [5] отмечает что,развитие личности идет также через присвоение материальной и духовной культуры человечества. Индивид в процессе своей жизни осваивает свою родовую сущность, одновременно раскрывая свои родовые потенции.

Процесс развития человеческой личности в принципе бесконечен. Человек способен выйти за рамки любых ограничений, осознавая и обретая в себе потребность в развитии. В этой связи уместно вспомнить положение К. Маркса о том, что человек делает свою жизнедеятельность предметом своей воли и

своего сознания. Жизнедеятельность человека сознательная, он - сознательное существо. Типология сознания зависит от этапа исторического развития общества и индивидуального пути отдельной личности. (В то же время человек, безусловно, зависит и от бессознательной сферы.)

О.М. Анисимовав [4] в своих работах отмечает,что необходимым условием развития сознания является свободная воля человека. Свободный индивид по-настоящему самоактуализируется, становится личностью, когда может следовать своим ценностным ориентациям и даже противопоставить себя роду. Более того, человек только в обществе может обособляться. Но выработать в себе эту способность можно только через развитие внутри рода, через присвоение духовной культуры, складывающейся на протяжении всей истории развития человечества. Противопоставление личности роду есть, по существу, утверждение более глубинных связей индивида с родом.

Личность, следовательно, является носителем существующих общественных отношений и одновременно индивидуальной свободы. Индивидуальную свободу личность обретает в результате актуализации ею своих родовых сил - способности сознательно принимать решения. Для этого индивид может (или должен) обособляться от других индивидов и от общества. Таким образом, личность можно определить как индивидуальное бытие общественных отношений [12].

Личность всегда представлена в конкретном историческом бытии и находится с ним в противоречивом диалектическом единстве. Человек - родовое существо. Однако личность является не только продуктом, но и субъектом общественных отношений. С.Л. Рубинштейн пришел к принципиальному выводу о том, что значимость личности определяется индивидуальным преломлением в ней всеобщего [30].

С. Л. Рубинштейн видел необходимость изучения человека как части природы, способной рефлексировать, осознавать себя родовым существом. «...Человеческое бытие,- писал он,- это не частность, допускающая

астрономическое и психологическое исследование, не затрагивающее философский план общих, категориальных черт бытия. Поскольку с появлением человеческого бытия коренным образом преобразуется весь онтологический план, необходимо видоизменение категорий, определений бытия с учетом бытия человека. Значит, стоит вопрос не только о человеке во взаимопонимании с миром, но и о мире в соотношении с человеком как объективном отношении» [32].

Человек - это не только продукт социальных отношений (экономических и хозяйственных, реализующихся в условиях определенной общественно-экономической формации). Человек - это и производное непосредственных отношений людей друг к другу как к одухотворенной части природы. Эти отношения являются «подоплекой» всего богатства его чувств, его сознания, его ценностных ориентации и отношения к миру в целом. С. Л. Рубинштейн совершенно правомерно исходил из положения о том, что непосредственное общение предполагает отношение к другому человеку как «наличному живому роду», в индивидуальной форме несущему в себе «бесконечную потенцию рода», и в то же время уникальному, единственному. Поэтому отношения любви выступают одновременно и как родовые, и как исключительно индивидуальные. Отношения любви есть развертывание человеком своей человеческой сущности и утверждение другого в его исключительности и человечности. Следовательно, истинная личность в своей самоактуальности должна стремиться быть достойной самой себя. Отсюда и необходимость утверждения «бытия человека как бытия все более высокого плана, все большего внутреннего богатства, возникающего из бесконечно многообразного и глубокого отношения человека к миру, другим людям и самому себе», - так представляет смысл и суть бытия личности С. Л. Рубинштейн.

В отличие от концепций, разъединяющих индивида и общество, противопоставляющих их друг другу, наша позиция состоит в том, что

социальные условия жизни людей - единственно возможные условия развития человеческой личности и ее человеческого бытия.

Личность развивается как родовой индивид и как индивидуальность, совершенствуясь и совершенствуя других.

Для понимания человека как личности необходимо знание всей истории человеческого общества, понимание зависимости личности от развития общества и общества - от духовного потенциала личности.

Человек - субъект, живущий во времени; человеческая история -продолжающийся антропогенез. Поэтому человек может быть понят лишь через анализ его индивидуальной и родовой истории [13].

Исследование разных культур дает науке о человеке знание о его сущности в зависимости от условий жизни и особенностей сложившихся форм реализации человеческой духовной потенции. Истина о человеке как социальной единице (родовом индивиде), о человеке как личности может быть объективно раскрыта лишь через исследование прошлого - истории человечества, его сегодняшнего

дня и предвосхищения будущего развития человеческого рода. В то же время личность может быть понята через анализ индивидуальных личностных смыслов, которые организуются в сознании человека в структурные звенья, общие для всех и каждого по наименованию и культурному абрису, но уникальные по их значениям и смыслу [5].

Структура самосознания личности - совокупность устойчивых связей в сфере ценностных ориентации и мировоззрения человека, обеспечивающих его уникальную целостность и тождественность самому себе. Структура самосознания личности, предполагая сохранение основных значений и смыслов при внешних и внутренних изменениях, строится внутри порождающей ее системы - той человеческой общности, к которой принадлежит эта личность [28].

Личность традиционно рассматривается как человеческий индивид, продукт общения и познания, обусловленный конкретно-историческими условиями жизни общества. В то же время личность индивидуальна. Поэтому

личность принято определять как индивидуальное бытие общественных отношений. Это определение несет в себе следующее понимание: 1) личность –

это социальное в нас (бытие общественных отношений); 2) личность - это индивидуальное в нас (индивидуальное бытие общественных отношений).

Бытие общественных отношений в личности формируется через присвоение человеком материальной и духовной культуры, общественно значимых ценностей, через усвоение социальных нормативов и установок. При этом и потребности, и мотивы каждой личности отражают общественно-исторические ориентации той культуры, в которой развивается и действует конкретный человек.

Достаточно глубоко изучением сомосознания занималась В.С. Мухина [25],она выделила 5 элементов самосознания: имя собственное притязание на признание, половая идентификация, психологическое время личности и социальное пространство.

Имя собственное - первое звено структуры самосознания, это личное название человека, даваемое ему прежде всего при рождении; знак, позволяющий причислить человека к определенному социальному слою, этносу, месту в общественных отношениях, полу. Имя - это кристалл личности, который в течение жизни формирует и индивидуализирует человека [25].

Притязание на признание - второе звено структуры самосознания, это предъявление человеком своих прав на общественное уважение со стороны людей. Потребность в признании является характеристикой человека как существа социального и как уникальной личности. Реализация потребности в признании есть не только реализация притязаний на социально значимый формальный статус, но и реализация притязаний в сфере символической функции человеческих ценностей, имеющих исторически сложившиеся значения и смыслы для каждой культуры [25].

Половая идентификация - третье звено структуры самосознания. Несет в себе ценностные ориентации человека на свой пол как социальную роль, как

сексуальную потенцию и сексуальное поведение, а также включает психологическое признание своей идентичности со своим полом в физическом, социальном и психологическом плане [25].

Психологическое время личности - четвертое звено структуры самосознания,это индивидуальное переживание своего физического и духовного изменения в течение времени, представленного прошлым, настоящим и будущим в отрезке объективного времени жизни. Вместе с тем психологическое время включает в себя прошлое, настоящее и будущее этноса, государства и человечества в той мере, в какой конкретный человек вмещает в индивидуальном сознании национальную и общечеловеческую культуру [25].

Социальное пространство личности - пятое звено структуры самосознания,это условия развития и бытия человека, которые психологически вводят его в сферу прав и обязанностей. В качестве условий выступают: 1) место, где протекает жизнь человека; 2) стиль и содержание общения в контексте

культуры, к которой принадлежит человек; 3) внутренняя позиция самого человека по отношению к истории своего этноса, к культуре как целостному, исторически обусловленному явлению [25].

1.3 Притязание на признание у детей подросткового возраста

Притязания на признание в отрочестве направлены на реализацию себя в сфере физического, умственного и личностного развития. В этом возрасте обострена потребность в признании «самости» (уникальности) при психологической зависимости от сверстников, поэтому эффективно подросток соединяет эгопозицию «Не путайте меня с другими» и комфортную позицию «Мы - группа сверстников» - ведь общение со сверстниками выступает как потребность и значимая деятельность.

Завышенные максималистские притязания и возможности их реализации находятся по большей части в противоречии, что приводит к так называемому кризису идентичности. Подросток испытывает неуверенность в себе, которая борется с чувством собственной уникальности.

Отрочество - возраст противоречивых состояний, мотивов, ценностных ориентации и поступков. Максимализм и лабильность полярных позиций определяют противоположные тенденции в проявлениях подростков: от глубинной идентификации с другим (человеком или животным, растительным и прочим миром) к резкому отчуждению от других; от альтруизма к жестокости; от страха смерти до суицидальных попыток. Все эти позиции могут преломляться в сознании подростка и как условия реализации его притязаний на признание.

В отрочестве в условиях родительской семьи представление о фамильном «Мы» претерпевает изменения и деформацию. Подросток может занять негативную позицию, может потерять уверенность в своей личной значимости для членов своей семьи, может пережить и другие катаклизмы, связанные с психологическими особенностями возраста, с особенностями статуса и психологического климата семьи и характером отношения к общей социальной ситуации.

В условиях учреждений интернатного типа трудности возраста усугубляются. Подросток, лишенный родительского попечительства, еще в большей мере, чем подросток из семьи, испытывает и переживает неуверенность в себе, в своей ценности для других, отчужденность, многочисленные комплексы. Причастность к таким же, как он, создает особое «Мы» закрытых учреждений, о чем мы уже писали выше.

И все-таки именно в отрочестве человек обращается к своему «Я», стремится утвердить себя. Встреча с самим собой в отрочестве дается нелегко - можно наблюдать выраженную психическую напряженность в позах и жестах подростков, в суждениях и рефлексивных самоописаниях.

Девочка-подросток дает рефлексию: «Я в зеркале своего сознания». «У каждого человека есть будущее. Я представляю свое счастливым и радостным. Мечтаю в будущем иметь хорошую профессию, верных и преданных людей, прекрасную и дружную семью и многое другое...

Я бы хотела быть доброй, здоровой, счастливой, хотела бы любить и быть любимой. Но для этого необходимы средства, поддержка друзей и близких и многое другое. Я думаю, что каждый человек о чем-нибудь мечтает и у одних мечты сбываются, а у других - нет. Мне 13 лет».

Подростки весьма озабочены собственной духовной, интеллектуальной, волевой сферой. Специфичным для них является фиксация на реальных или воображаемых недостатках. «Некрасивый», «неумный», «безвольный» и другие оценки, выражающие отсутствие достоинств и положительных качеств, выступают на первый план самооценки подростка. Сравнения со сверстником, которые делает подросток, чаще всего оборачиваются против него. Это дает пищу для рефлексии, направленной не столько на самосовершенствование, сколько на переживания по поводу своего несовершенства [33].

Как указывалось выше, в отрочестве формируется стремление быть и считаться взрослым. Это стремление является одной из форм проявления самосознания подростка. Чувство взрослости у подростка- специфическое новообразование самосознания, стержневая особенность личности, ее структурный центр. Это чувство выражает новую жизненную позицию подростка по отношению к себе, людям и миру, определяет специфическое направление и содержание его социальной активности, систему новых стремлений и аффективных реакций. Специфическая социальная активность проявляется в большей восприимчивости к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых.

Особенность самосознания и самооценки в отрочестве непосредственно отражается на поведении. При заниженной самооценке подросток недооценивает свои возможности, стремится к выполнению только самых простых задач, что мешает его развитию. При завышенной самооценке он переоценивает свои возможности, стремится выполнить то, с чем не в состоянии справиться, что также негативно сказывается на развитии его личности.

Особое влияние на поведение подростка оказывает его семейное положение. Мальчики из полных семей в ситуациях депривации реализации их притязаний на признание гораздо чаще проявляют адекватно не лояльное поведение: агрессивное и игнорирующее. Мальчики, воспитываемые матерью без отца, более пассивны по сравнению со сверстниками из полных семей - они чаще ведут себя лояльно. В то же время они проявляют большую лабильность поведения - они более ориентированы на поведение, направленное на преодоление ситуации фрустрации. Эти отроческие особенности поведения в ситуациях депривации реализации притязания на признание проявляются в отношении ко всем окружающим: взрослым и сверстникам [1].

Специально следует указать на зависимость поведения отрока при депривации реализации притязаний на признание от его самосознания, от его религиозности или сикулярности. В зависимости от семейных ориентации на религию идет не только наполнение структурных звеньев самосознания и его эмоциональное освещение, но и усвоение определенных стереотипов поведения. Так, отроки из семей с православной религиозной ориентацией при депривации чаще, чем их сверстники из семей неверующих, ориентируются на поведение, направленное на снятие ситуации фрустрации (адекватные и неадекватные лояльные реакции). При этом отроки из религиозных семей проявляют меньше пассивных реакций: при видимом внутреннем напряжении сил предпринимаются попытки к разрешению конфликтной ситуации мирным путем. Таким образом, социальная ситуация (состав семьи) и духовная позиция (религиозность) в большей мере определяют самосознание и самооценку отрока, что ведет к формированию детерминированного этими обстоятельствами типа поведения.

Оценки могут также быть направлены не на личность подростка, а на долженствование. «Так надо», «Так принято», «Я должен» - позиции, которые могут приниматься без критики и ложиться в основу ценностных ориентации и поведения подростка. Чувство исполненного долга, правильно выбранного поведения в соответствии с усвоенной нормативностью может приносить удовлетворение собой и быть наградой в притязании на признание. Однако в отрочестве по большей части любая самооценка носит неустойчивый характер. Это обстоятельство оставляет подростка мало защищенным от внешних воздействий [2].

Притязание на признание в отрочестве распространяется на такие ориентации в мире, как приобретение эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; развитие духовности и интеллектуального потенциала, столь необходимых для гражданской зрелости; выбор и подготовка к профессии; подготовка к браку и семейной жизни. В последнее время в России стала формироваться еще одна ориентация для отроков - приобретение экономической независимости. Человек по своей природе - субъект экономических отношений. Производство и потребление как экономические категории начинают интересовать подростков. Деньги как капитал, но больше как средство потребления становятся предметом интереса многих подростков. Отроки стремятся освоить доступное им пространство в сфере производства и

потребления и реализовать свои притязания в этой области. Названные ориентации будоражат ум и чувства отроков, мешают приобрести уверенность в себе [19].

В каждой культуре формируются преобладающие типы демонстрируемого поведения и притязаний на признание. Так, среди молодых американцев с рано определившейся идентичностью Э. Эриксон выделил тип тинейджера (мужского пола). Согласно Э. Эриксону, «он робок, особенно с женщинами, и скуп на эмоции, как будто бережет себя для чего-то. Однако его редкие ухмылки показывают, что он в основном доволен собой. Среди сверстников может быть шумным и неистовым; с младшими детьми -добр и осторожен. Его цели не четко определены; они имеют некоторое отношение к действию и движению. Его идеальные прототипы в мире спорта, по-видимому, соответствуют таким потребностям, как тренированная локомоция, справедливость в агрессии, беззастенчивая самореклама и потенциальная маску-линная сексуальность. Невротическая тревога избегается за счет сосредоточения на ограниченных целях, вписывающихся в рамки закона».

Сегодня среди российских подростков существует многообразие типов с определяющейся идентичностью: тип законопослушный, ориентирующийся на нормативность и самоограничение; тип отчужденный, ориентирующийся на интеллектуальную и социальную независимость; тип агрессивно отчужденный, ориентирующийся на утверждение себя через нарушение нормативности и др. Тенденции, определяющие формирование типов социальных ориентации подростков как значимых для притязаний на признание, следует выявлять и изучать в соответствии с каждым поворотом социальной ситуации, изменяющей общественное умонастроение [36].

1.4. Особенности самооценок

В исследованиях М.С. Неймарк [26] и Л.С. Славиной [35] изучалось влияние на личность несоответствия между тем, как оценивает ученика учитель, и тем, как ученик оценивает сам себя. В результате предшествующего опыта под влиянием оценок окружающих и результатов его деятельности у ребенка складывается потребность в сохранении привычной для него самооценки.

В многочисленных психологических исследованиях, посвященных юношескому возрасту, чаще всего акцент делается на вопросах развития самосознания и адекватной самооценки, т.к. именно этот возраст является центральным периодом становления мировоззренческой системы, некоторых черт характера и социального интеллекта, Огромное значение имеют эти вопросы, когда речь идет о студентах.

Процесс формирования личности осуществляется в онтогенезе под влиянием целого ряда факторов. Сформированность индивидуально - типологических особенностей зависит как от природных задатков, так и от средовых влияний. Студенческий возраст характеризуется тем, что в этот период достигаются многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил, а изменяющееся отношение к самому себе окрашивает все действия. Физические данные, имеющие такое большое значение в подростковом возрасте, не теряют своей актуальности, но как бы отходят на второй план, и на первое место становятся умственные способности, знания, умения и навыки.

Юношеский возраст, строится вокруг кризиса идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуально - личностных выборов, идентификаций и самоопределений. Если юноше не удается разрешить эти задачи, у него формируется неадекватная идентичность. Все это позволяет говорить о том, что данный период жизни наиболее важен для формирования адекватной самооценки. Но для этого должны быть созданы определенные условия[14].

Необходимо чтобы образование в вузе было направлено на развитие личной рефлексии и готовило студентов к решению проблем самоопределения. Надо стараться повышать уровень самооценки студентов для улучшения работоспособности, т.к. завышенная самооценка и преувеличенное чувство контроля над событиями могут истолковываться, как эгоцентризм.

«Самооценка – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения [7] Самооценка выступает как относительно устойчивое структурное образование, компонент Я - концепции, самопознания, и как процесс самооценивания. Основу самооценки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей. Рассматривается в качестве центрального личностного образования и центрального компонента Я – концепции». Самооценка интерпретируется как личностное образование, принимающее непосредственное участие в регуляции поведения и деятельности человека, как автономная характеристика личности, её центральный компонент, формирующийся при активном участии самой личности и отражающий своеобразие её внутреннего мира [18].

Т. Шибутани говорит о самооценке так: «Если личность – это организация ценностей, то ядром такого функционального единства является самооценка» [41]. Ведущая роль самооценке отводится в рамках исследования проблем самосознания: она характеризуется как стержень этого процесса, показатель индивидуального уровня его развития, его личностный аспект, органично включённый в процесс самопознания. С самооценкой связываются оценочные функции самопознания, вбирающие в себя эмоционально - ценностное отношение личности к себе, специфика понимания ею самой себя [40].

Б.Г. Ананьев высказал мнение, что самооценка является наиболее сложным и многогранным компонентом самосознания (сложный процесс опосредованного познания себя, развёрнутый во времени, связанный с движением от единичных, ситуативных образов через интеграцию подобных ситуативных образов в целостное образование – понятие собственного Я, являющимся прямым выражением оценки других лиц, участвующих в развитии личности.

Структура самооценки представлена двумя компонентами – когнитивным и эмоциональным. Первый отражает знания человека о себе, второй – его отношение к себе как меру удовлетворённости собой [24].

В деятельности самооценивания эти компоненты функционируют в неразрывном единстве: в чистом виде не может быть представлено ни то, ни другое. Знание о себе, приобретаемые субъектом в социальном контексте, неизбежно обрастают эмоциями, сила и напряженность которых определяется значимостью для личности оцениваемого содержания [23].

Основу когнитивного компонента самооценки составляют операции сравнения себя с другими людьми, сопоставление своих качеств с выработанными эталонами, фиксация возможной рассогласованности этих величин Самооценка характеризуется по следующим параметрам: 1) уровню – высокая, средняя, низкая 2) соотношению с реальной успешностью – адекватная и неадекватная 3) особенностям строения – конфликтная и бесконфликтная

По характеру временной отнесенности выделяются прогностическая, актуальная и ретроспективная самооценка. В психологическом словаре говорится: «Самооценка развитого индивида образует сложную систему, определяющую характер само отношения индивида и включающую общую самооценку, отражающую уровень самоуважения, целостное принятие или непринятие себя, и парциальные, частные самооценки, характеризующие отношение к отдельным сторонам своей личности, поступкам, успешности отдельных видов деятельности. Самооценка может быть разного уровня осознанности» [38].

Анализ самооценки как самооцениваний деятельности позволил выявить несколько её функций: прогностическую (заключающуюся в регуляции активности личности на самом начальном этапе деятельности);корректирующую (направленную на контроль и осуществление необходимых подстроек); ретроспективную (используется субъектом на заключительном этапе деятельности для подведения итогов, соотнесения целей, способов и средств выполнения деятельности с её результатами).

В качестве результата самооценки исследователями выделяются следующие характеристики: в результате осуществления самооценки индивид узнаёт превосходит ли исполнение стандарт, равняется ему или не достигает его; личность сверяет себя с эталоном и, в зависимости от результатов проверки, оказывается довольна или недовольна собой; констатация личностью качественных, содержательных особенностей своего Я, своих физических сил, умственных способностей, поступков, своего отношения к окружающим и себе; самооценка бывает двух родов: самодовольство и недовольство собой; самооценка отвечает на вопрос: «не что я имею, а чего это стоит, что это значит» [27].

Таким образом, результатом самооценки является либо констатация некоторых качеств, либо результат сопоставления этих качеств с некоторым эталоном, либо результат некоторого эмоционально-чувственного отношения. Для изучения вопросов самооценки большое значение также имеют исследования средств самооценки. В качестве средств или стандартов самооценки применяются такие параметры как: ценностные ориентации и идеалы личности; мировоззрение; уровень притязаний; «Я» - концепция; требования, предъявляемые коллективом.

Итак, в функции средств самооценки могут вступать два типа: когнитивные (Я - концепция или её отдельные стороны) и аффективные (ценности, идеалы, уровень притязаний, требования) [21].

«Самооценка прямо пропорциональна успеху и обратно пропорциональна притязаниям, то есть потенциальным успехам, которых индивид намеревался достичь», в виде формулы это может быть представлено таким образом: Самооценка = притязания / возможности.

Самооценка формируется и на базе оценки результатов собственной деятельности, а также на основе соотношения реального и идеального представлений о себе. Низкая самооценка может быть обусловлена многими причинами : её можно перенять в детстве у своих родителей, не разобравшихся со своими личными проблемами ; она может развиться у ребёнка из-за плохой успеваемости в школе ; из-за насмешек сверстников или чрезмерного критицизма со стороны взрослых ; личностные проблемы, неумение вести себя в определённых ситуациях также формируют у человека нелестное мнение о себе [28].

Завышенная самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности — «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Завышенная самооценка так же вредна, как и заниженная. При завышенной самооценке формируются высокие требования к себе, ставятся нереалистичные цели, при не достижении которых человек заболевает. Заниженная самооценка отрицательно влияет не только на психоэмоциональное состояние, предрасполагая к развитию психогенных болезней, но и на профессиональные успехи и межличностные отношения. Человек с заниженной самооценкой чувствует себя плохим и недостойным успеха. Отсутствие веры в себя мешает достижению целей, делая их скромными, но более достижимыми. Ответственность вызывает сильную тревогу. Неуверенность приводит к меньшей продуктивности, а положительные события приносят меньше радости. Заниженная самооценка не позволяет человеку полностью использовать свою энергию, которая выливается в повышенную тревожность и различные зависимости. Адекватная самооценка — это совпадение ожиданий относительно своих возможностей и реальных возможностей [11].

1.5 Постановка задач и организация исследования

Анализ литературных данных позволяет заключить, что, проблема изучения самооценки личности является весьма актуальной как для общей психологии так и для возрастной психологи и психологии спорта.

Актуальность исследования этой проблемы прежде, всего определяется той ролью, которую играют индивидуально-психологические особенности в становлении личности и взаимосвязи их с уровнем успешности двигательной деятельности. Поэтому полученные данные о самооценки личности детей школьного возраста представляют большой интерес для психологов не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Знание уровня самооценки личности детей и их связь с уровнем двигательных способностей необходимо как для построения общей теории и методики физического воспитания так и для разработки методики процесса воспитания личности.

Таким образом, для решения поставленных задач направленных на изучение уровня самооценки у детей школьного возраста,необходимо провести следующие этапы работы:

- первый этап направлен на изучение и анализ литературы по проблеме развития притязания на признание у детей школьного возраста, определить методологию и методы исследования.

- на втором этапе необходимо исследовать предполагаемый уровень самооценки у учащихся, путем анкетирования. Анкета выглядела следующим образом: данные об ученике, комплекс упражнений, у каждого из упражнений было три пункта:

- желаемый результат

- фактический результат

Во время проведения тестов были выбраны две группы, контрольная и экспериментальная.Отличие этих классов в том,что экспериментальная группа была простимулирована установкой, которая должна дать им положительный настрой,должную мотивацию и утверждение того что они способны на большее.Во время эксперимента мы увидем оказала ли речь должный результат.

Установка преподавателя экспериментальной группы, по средствам громкой социализованной речи:

«Большое спасибо, что приняли участие в эксперименте, это важно не только для меня, но и для вас. Благодаря вашим результатам, я и другие преподаватели смогут сделать вывод о ваших способностях, понять чего вы уже достигли и над чем нам нужно поработать .

Но могу предварительно вам сказать, что результаты, меня приятно удивили, я не ожидал таких успехов. Однако, это только начало, вы можете порадовать и себя и меня через месяц, когда покажете результаты еще лучше сегодняшних. Для того чтобы улучшить их , вам необходимо в свое личное время, потренировать упражнения, которые мы выполняли сегодня. Каждый из вас способен оценить собственные силы и понять , над чем нужно поработать. Но вы должны знать, что нет предела совершенству, возможно вы недооцениваете себя, и я верю, что при должном старании , каждый из вас может быть чемпионом.

Поделюсь историей, которая произошла со мной. Я выступал на соревнованиях и моим соперником был Мастер Спорта. Соперник намного дольше меня занимался , имел больше опыта, и никто не рассматривал меня всерьез. Поединок был очень напряженным, но вопреки мнениям судей, мне удалось победить мастера спорта. В тот момент я почувствовал , что способен на большее, что никакие вершины, поединки и соперники мне не страшны, что я

способен побеждать и дальше, нужно только больше тренироваться. Любой из вас, оказавшись на моем месте, подумал бы так же. Теперь вы знаете, что главное –это верить в себя и стараться ,для достижения успеха. Ни в коем случае не опускать руки и во что бы то ни стало, добиваться своих целей.

В истории спорта есть много случаев, когда спортсмен вопреки всему достигал результатов, даже выигрывал поединок по борьбе у соперника, со сломанной рукой. Правильная мотивация ключ к успеху!

Вы очень способные и целеустремленные ученики, не забывайте об этом!»

В течении месяца дети самостоятельно тренировались.

- фактический результат через месяц(повторение теста через месяц)

Анкета

Для учащихся 5 классов

Фамилия,Имя __________________________________________

Класс,возраст __________________________________________

Задания:

Отжимания:

Какой результат вы хотели бы получить? _____

Какой результат вы получили? _____

Какой результат вы получили спустя месяц? _____

Из 10 бросков баскетбольным мячом на расстоянии 3 метров от кольца:

Сколько бы вы хотели забросить мячей в корзину? _____

Какой результат вы получили? _____

Какой результат вы получили спустя месяц? _____

Из 10 бросков баскетбольным мячом на расстоянии 2 метров от кольца:

Сколько бы вы хотели забросить мячей в корзину? _____

Какой результат вы получили? _____

Какой результат вы получили спустя месяц? _____

Прыжки в длину с места.

Какой результат вы хотели бы получить? _____

Какой результат вы получили? _____

Какой результат вы получили спустя месяц? _____

Экспериментальная и контрольная группы были сформированы из учеников 5-х классов. Общее количество составило 46 человек.

- на третьем этапе проводилось изучение и анализ уровня предполагаемой самооценки,фактической и фактической через месяц,путем тестирования физическими упражнениями, которые также входили в анкету.

- на четвертом этапе применялись методы математической обработки

ГЛАВА II. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ САМООЦЕНОК И УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИЗНАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ

2.1 Изучение развития самооценок и уровня притязания на признание у учащихся 5-х классов.

Изучение притязания на признание у учащихся 5-х классов проводилось с помощью сравнения прогнозируемого и фактического результатов выполнения спортивных упражнений, а также после месяца самостоятельных тренировок.

Тест содержал следующие упражнения:

- отжимания

- 10 бросков баскетбольным мячом на расстоянии 3 метра от кольца

- 10 бросков баскетбольным мячом на расстоянии 2 метра от кольца

- прыжки в длину с места

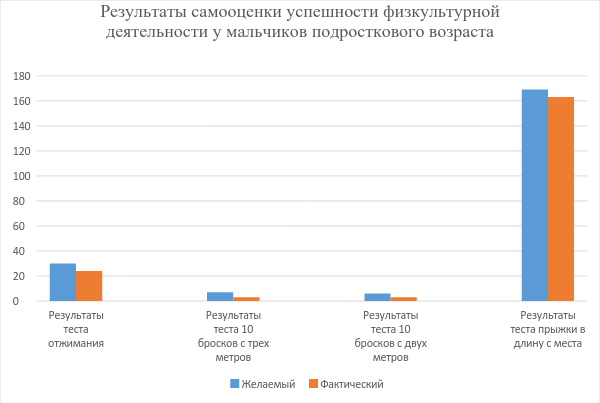

Анализ изучения самооценки успешности выполнения спортивных упражнений у мальчиков пятого класса представлен в таблицах 2.1; 2.2; 2.3; 2.4;( см. приложение 1) и на гистограмме (рис. 1). Из анализа таблицы 3.1. (приложение 1) и рис.1, видно, что у мальчиков 5 класса наблюдается завышенная самооценка по выполнению такого упражнения как «отжимание». Результаты изучения самооценки по тестам выполнения 10 бросков с расстояния трех метров в корзину и 10 бросков баскетбольным мячом в корзину с расстояния 2 метров от кольца (см. приложение 1 табл. 2.2, 2.3.) показали, что самооценка по данным упражнениям высокая (рис.1). Изучение самооценки по упражнению «прыжок в длину с места» показало, что самооценка по данному упражнению у мальчиков учащихся 5 класса высокая (см. табл. 2.4 приложение 1) рис.1.

Рис. 1 Результаты самооценки успешности физкультурной деятельности у мальчиков подросткового возраста

Таким образом анализ результатов показал, что у мальчиков 5-х классов по таким упражнениям как «отжимание; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 3-х метров от кольца; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 2-х метров от кольца; прыжок в длину с места» самооценка высокая.

Анализ изучения самооценки успешности выполнения спортивных упражнений у девочек пятого класса представлен в таблицах 2.5; 2.6; 2.7; 2.8;( см. приложение 2) и на гистограмме (рис. 2). Из анализа таблицы 2.5. (приложение 2) и рис.2, видно, что у девочек 5 класса наблюдается заниженная самооценка по выполнению такого упражнения как «отжимание». Результаты

изучения самооценки по тестам выполнения 10 бросков с расстояния трех метров в корзину и 10 бросков баскетбольным мячом в корзину с расстояния 2 метров от кольца (см. приложение 2 табл. 2.6, 2.7.) показали, что самооценка по

данным упражнениям высокая (рис.2). Изучение самооценки по упражнению «прыжок в длину с места» показало, что самооценка по данному упражнению у девочек учащихся 5 класса высокая (см. табл. 2.8 приложение 2) рис.2.

Рис. 2 Результаты самооценки успешности физкультурной деятельности у девочек подросткового возраста

Таким образом анализ результатов показал, что у девочек 5-х классов по таким упражнениям как «10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 3-х метров от кольца; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 2-х метров от

кольца; прыжок в длину с места» самооценка высокая, а по упражнению «отжимания» самооценка занижена.

Данные полученные в исследовании подтверждаются результатами В.С Мухиной[25],в ее работе показано,что подростки имеют завышенные

максималистские притязания и возможности их реализации находятся по большей части в противоречии,что приводит к так называемому кризису идентичности.Подросток испытывает неуверенность в себе,которая борется с чувством собственной уникальности.

2.2 Изучение развития самооценок и уровня притязания на признание у контрольной группы и экспериментальной спустя месяц

Изучение притязания на признание у учащихся 5-х классов,контрольной и экспериментальной группы , проводилось с помощью сравнения фактического результата и результата повторного выполнения спортивных упражнений через месяц.

Контрольная группа не подозревала что через месяц им нужно будет выполнить повторное тестирование, в то время как экспериментальная группа не только знала что будет еще одно тестирование, они также получили установку в виде стимулирующей речи и временем на подготовку.

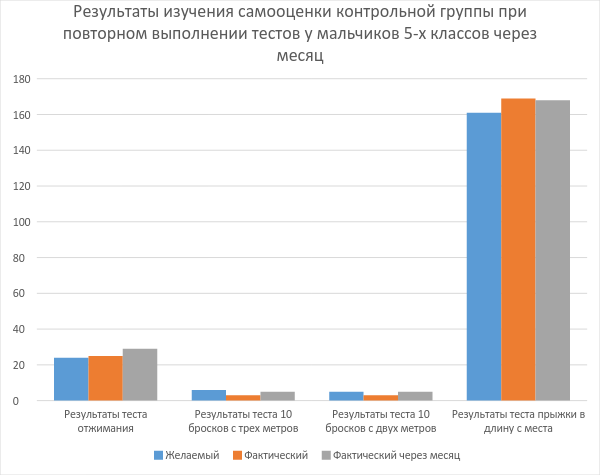

Анализ изучения самооценки успешности при повторном выполнении спортивных упражнений у контрольной группы мальчиков пятого класса, представлен в таблицах 2.9; 2.10; 2.11; 2.12;( см. приложение 3) и на гистограмме (рис. 3). Из анализа таблицы 2.9. (приложение 3) и рис 3, видно, что у мальчиков 5 класса наблюдается заниженная самооценка по выполнению такого упражнения как «отжимание», тем не менее заниженная самооценка не помешала им улучшить результат через месяц . Результаты изучения самооценки по тестам выполнения 10 бросков с расстояния трех метров в корзину и 10 бросков баскетбольным мячом в корзину с расстояния 2 метров от кольца (см. приложение 3 табл. 2.10, 2.11.) показали, что самооценка по данным упражнениям высокая ,при повторном выполнении упражнений дети улучшили результат и приблизелись к своей самооценке(рис. 3). Изучение самооценки по упражнению «прыжок в длину с места» показало, что самооценка по данному упражнению у мальчиков учащихся 5 класса занижена,после повторного выполнения результаты немного ухудшились (см. табл. 2.12 приложение 3) рис.3.

Рис. 3 Результаты изучения самооценки контрольной группы при повторном выполнении тестов у мальчиков 5-х классов через месяц

Таким образом анализ результатов показал, что у мальчиков 5-х классов по таким упражнениям как «отжимание; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 3-х метров от кольца; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 2-х метров от кольца» при повторном выполнении упражнений результаты улучшились, а в таком упражнении как «прыжок в длину с места» самооценка занижена,при повторном выполнении теста результаты были хуже.

Анализ изучения самооценки успешности при повторном выполнении спортивных упражнений у экспериментальной группы мальчиков пятого класса, представлен в таблицах 2.13; 2.14 2.15; 2.16;( см. приложение 3) и на гистограмме (рис. 4). Из анализа таблицы 2.13; 2.14 2.15; 2.16;( см. приложение 3) и рис. 4,

видно, что у мальчиков 5 класса наблюдается высокая самооценка по выполнению таких упражнений как «отжимание; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 3-х метров от кольца; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 2-х метров от кольца;прыжки в длину с места», при повторном выполнении упражнений им удалось улучшить результат по всем упражнениям и приблизиться к желаемому результату.

Рис. 4 Результаты изучения самооценки экспериментальной группы при повторном выполнении тестов у мальчиков 5-х классов через месяц

Таким образом анализ результатов показал, что у мальчиков 5-х классов по таким упражнениям как «отжимание; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 3-х метров от кольца; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 2-х метров от кольца;прыжки в длину с места» при повторном выполнении упражнений результаты улучшились.

Результаты анализа изучения самооценки успешности при повторном выполнении спортивных упражнений у контрольной группы девочек пятого класса, представлен в таблицах 2.17; 2.18 2.19; 2.20( см. приложение 4) и на гистограмме (рис. 5). Из анализа таблицы 2.17. (приложение 4) и рис. 5, видно, что у девочек 5 класса наблюдается заниженная самооценка по выполнению такого упражнения как «отжимание», тем не менее заниженная самооценка не помешала им улучшить результат через месяц . Результаты

изучения самооценки по тестам выполнения «10 бросков с расстояния трех метров в корзину, 10 бросков баскетбольным мячом в корзину с расстояния 2 метров от кольца и прыжки в длину с места»(см. приложение 4 табл. 2.18, 2.19,2.20.) показали, что самооценка по данным упражнениям высокая, при повторном выполнении упражнения «10 бросков с трех метров» дети улучшили результат и приблизились к своей самооценке(рис. 5,см. Приложение 4 табл. 2.18). В упражнении «10 бросков с двух метров» результаты остались прежними,а в «прыжках в длину с места» результат

немного ухудшился (см. табл. 2.19;2.20 приложение 4) рис.5.

Рис. 5 Результаты изучения самооценки контрольной группы при повторном выполнении тестов у девочек через месяц занятий

Таким образом анализ результатов показал, что у девочек 5-х классов по таким упражнениям как «отжимание и 10 бросков в кольцо с расстояния трех метров» при повторном выполнении результат улучшился;в упражнении «10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 2-х метров от кольца» результат остался прежним; а в упражнении «прыжок в длину с места» при повторном выполнении результат ухудшился.

Анализ изучения самооценки успешности при повторном выполнении спортивных упражнений у экспериментальной группы девочек

пятого класса, представлен в таблицах 2.25; 2.26; 2.27; 2.28;( см. приложение 4) и на гистограмме (рис. 6). Из анализа таблицы 2.25 (см. Приложение 4 и рис. 6)в таком упражнении как «отжимание» наблюдается заниженная самооценка, при повторном выполнении теста результаты были улучшены.Из анализа таблиц 2.26 2.27; 2.28;( см. приложение 4 и рис. 6) наблюдается высокая самооценка по выполнению таких упражнений как «10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 3-х метров от кольца; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 2-х метров от кольца;прыжки в длину с места», при повторном выполнении упражнений им удалось улучшить результат по всем упражнениям и приблизиться к желаемому результату.

Рис. 6 Результаты изучения самооценки экспериментальной группы при повторном выполнении тестов у девочек 5-х классов через месяц

Таким образом анализ результатов показал, что у девочек 5-х классов по таким упражнениям как «отжимание; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 3-х метров от кольца; 10 бросков баскетбольным мячом с расстояния 2-х метров от кольца;прыжки в длину с места» при повторном выполнении упражнений результаты улучшились.

Сравнительный анализ изучения результатов исследования контрольной и экспериментальной групп мальчиков и девочек после повторных тестов спустя месяц

Сравнительный анализ изучения результатов исследования контрольной и экспериментальной групп мальчиков и девочек после повторных тестов спустя месяц проводился на основе изучения прироста результатов.

Сравнительный анализ прироста результатов у мальчиков контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 2.25 (см. Приложение 5) и на гистограмме (рис. 7). Из анализа таблицы 2.25 и гистограммы рис.7 видно, что прирост результатов наблюдается у экспериментальной группы по двум упражнениям «10 бросков в кольцо с трех метров и прыжки в длину с места», в упражнениях «10 бросков с двух метров и отжимания» прироста результата не наблюдается.

В тоже время в контрольной группе мы наблюдаем не значительный прирост результатов также в двух упражнениях это «отжимания и 10 бросков с двух метров»

Рис. 7 Анализ прироста результатов контрольной и экспериментальной группы мальчиков

Таким образом анализ результатов показал, что установку учителя мальчики экспериментальной группы не услышали,,а их притязание на признание на основе повышения самооценки успешности физкультурной деятельности отсутствует.

Сравнительный анализ прироста результатов у девочек контрольной и экспериментальной группы представлен в таблице 2.26 (см. Приложение 5) и на гистограмме (рис. 8). Из анализа таблицы 2.26 видно, что прирост у экспериментальной группы наблюдается только по трем упражнениям «10 бросков в кольцо с трех метров, 10 бросков с двух метров и прыжки в длину с места», в упражнении «отжимания» прироста результата не наблюдается.

Необходимо отметить, что девочки контрольной группы показали аналогичный с экспериментальной группой результат в упражнении «отжимания».

Рис. 8 анализ прироста результатов контрольной и экспериментальной группы девочек

Таким образом анализ результатов показал, что девочки 5-х классов экспериментальной группы более внимательно и ответственно относятся к установкам и советам учителя, что дало возможность им повысить притязания на признание, в результате чего они получили положительную оценку достижения результатов со стороны учителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мы изучали развитие самосознания у детей школьного возраста средствами физической культуры.

Теоретический анализ литературы показал, что данная тема является чрезвычайно актуальной в настоящее время. Самосознание как психический феномен мало изучен. Самосознание может выступать и как процесс, и как результат деятельности. Формирование самосознания в процессе онтогенеза проходит определенные стадии, которые чаще всего связывают с возрастными этапами психического и физического развития человека. Каждая стадия в развитии самосознания имеет специфический уровень возможностей познания себя, способностей к самооценке и саморегуляции деятельности и поведения.

Изучение самооценки и уровня притязания на признание показало, что у мальчиков подросткового возраста наблюдается высокий уровень самооценки и притязаний при выполнении физических упражнений, причем необходимо отметить следующее,даже после установки данной учителем физической культуры, что у них будет повторное тестирование,у мальчиков данного возраста ни самооценка, не уровень притязаний и фактические результаты через месяц не изменились. Можно предположить, что у мальчиков данного возраста наблюдается низкий уровень ответственности и высокий уровень самоуверенности.

В тоже время, у девочек данного возраста результаты изменились. Они услышали установку учителя физической культуры, и использовали предоставленный месяц для тренировок,они оказались более ответственными и внимательными к установкам и советам учителя.

Данные, полученные в результате проведенного теоретического и эмпирического исследований, могут быть интересными и полезными при реализации учебного процесса, а также могут использоваться в работе педагогов, психологов и других специалистов.

ВЫВОДЫ

Анализ литературы показал, что самосознание выступает как интегральный психический феномен включающий самооценку и притязание на признание. Причем разные уровни самооценок притязаний развивают такие индивидуально личностные качества как уверенность в себе, неуверенность и самоуверенность. Показано, что эти особенности влияют как на эмоциональное состояние, так и на степень удовлетворенности своей работой, учебой, жизнью, и на отношения с окружающими.

Установлено, что у мальчиков подросткового возраста, на уроках физической культуры наблюдается высокий неадекватный уровень самооценки и притязания на признание,что подтверждается исследованиями В.С. Мухиной.

Выявлено,что у мальчиков подросткового возраста экспериментальной группы уровень самооценки и притязания на признание не изменился,даже после установки данной учителем и месяца тренировок,по таким упражнениям как «отжимание,10 бросков в кольцо с трех метров, 10 бросков с двух метров и прыжки в длину с места».

Показано, что у девочек подросткового возраста ,на уроках физической культуры наблюдается высокий неадекватный уровень самооценки и притязания на признание, что подтверждается исследованиями В.С. Мухиной.

Установлено,что у девочек подросткового возраста экспериментальной группы уровень самооценки и притязания на признание стали более адекватными к фактическому результату через месяц,по сравнению с контрольной группой, по таким упражнениям как «10 бросков в кольцо с трех метров, 10 бросков в кольцо с двух метров и прыжки в длину с

места», а в упражнении «отжимание» уровень самооценки и притязания на признание остался прежним.

Список литературы

Агапов B.C. Методологические вопросы теории Я-концепции руководителя. Учебно-методическое пособие. - М.: Гос. ун-т управления, 1999. - 25 с.

Ананьев Б.Г. «Человек, как предмет познания». Ленинград, 1968г., с. 183.

Ананьев Б.Г. Проблемы возрастной психологии. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2008. – 65с.

Анисимова О.М. Самооценка в структуре личности студента: Автореф. канд. дис. - Л., 1984. - 17 с.

Асмолов А. Г. Психология личности. М., 1990. – 125с.

Бехтерев В.М. Общие основы рефлексологии человека, М.- П., 1923 – 190с.

Бодалев А.А. «Психология о личности» (1989) – 243с.

Божович Л.И. Проблемы формирования личности: избранные психологические труды / Под ред. Д. И. Фельдштейна. — Москва; Воронеж: Ин-т практической психологии – 310с.

Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: АСТ, 2008 – 174с..

Выготский Л.С. Сознание как проблема поведения в психологии , 1924/5 – 210с.

Захарова А.В. Деятельностный подход к изучению самооценки // Психодиагностика и школа: Тезисы симпозиума. - Таллин, 1980. - С. 11-14.

Захарова А.В. Психология формирования самооценки. - Минск, 1993. - 100 с.

Зейгарник Б. В. Теории личности в общей психологии. М., 1982 – 220с.

Зинченко В.П. Психологический словарь: Педагогика - Пресс, 2001 г., 440 с.

Кон И.С. Открытие «Я». — М., 1987 – 153с.

Кон И.С. В поисках себя.Личность и ее самосознание М.: Политиздат, 1984 – 299с.

Леонтьев А. Н. Деятельность, Сознание. Личность. М., 1982 – 56с.

Липкина А.И. Психология самооценки школьника: Автореф. докт. дис. - М., 1968. - 35 с.

Липкина А.И. Самооценка школьника. - М., 1976 – 154 с..

Лисина М.И. Общение, личность и психика ребёнка. – М.: МОДЭК, 2005. – 96 c.

Лисина М.И. Формирование личности ребёнка в общении. – П.: Питер, 2009. – 162 с.

Маркс К.,Энгельс Ф. Полн. Собр. Соч. – 2-е изд. – Т.46. – Ч.I – 18с.;

Мерлин В. С. Структура личности. Характер, способности, самосознание. Пермь, 1990.- 217 с.

Мерлин В.С. Проблемы экспериментальной психологии личности. Вып. 6. – Пермь, 1970.- 132 с.

Мухина В.С. Возрастная психология М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 646 с.

Неймарк М.С. «Психологический анализ эмоциональных реакций школьников на трудности в работе» // Вопросы психологии личности школьников, М., Просвещение, 1973г., - 256 с.

Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история-2-е изд.-М.,1977 -78-84 с.

Рейнвальд Н. И. Психология личности. М., 1987.- 145 с.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание (1957) -76 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2-х тт. Т. II. М., 1989.- 124 с.

Рубинштейн С.Л. Онтология человеческой жизни// проблемы общей психологии.-2-е изд.-М., 1976- 244 с.;

Рубинштейн С.Л. Человек и мир//- 381с.;

Сарджвеладзе Н. И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. Тбилиси, 1989. – 154 с.

Сеченов И.М. Общие основы рефлексологии человека, М.- П., 1923- 175 с.;

Славина Л.С. «Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным школьникам». М., 1958г., -178 с.

Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности М.: Изд-во МГУ, 1989. - 48-54 с.

Столин В.В. Самосознание личности М.: Издательство Московского Университета, 1983 – 84 с.

Фейербах Л. Избр. Филосо. Произведения.-Т.1. – 575 с.;

Чеснокова И.И. Проблемы самосознания в психологии М.: Наука ,1977 – 142 с.

Шибутани Т. Я – концепция и чувство собственного достоинства. Самосознание и защитные механизмы личности. Самара. Изд. Дом «Бахрах», - 251 с.

Шибутани Т. Социальная психология, 2002 – 198 с.

Шорохова Е.В. Проблемы психологии личности М.: Наука ,1982 – 154 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Таблица 2.1

Результаты изучения притязания на признание у мальчиков 5-х классов в упражнении отжимания

| Учащиеся 5 классов мальчики | ||

| ФУ ученика | Результаты теста отжимания | |

| Желаемый | Фактический | |

| Гасанов Р. | 90 | 52 |

| Ореховский Н. | 15 | 15 |

| Мержоев С. | 15 | 19 |

| Дущанов А. | 15 | 17 |

| Бромат В. | 20 | 20 |

| Древаль Д. | 45 | 50 |

| Желвис В | 16 | 17 |

| Кудашов К. | 30 | 30 |

| Савельев Д. | 30 | 30 |

| Лопухин Д. | 20 | 50 |

| Лопатин М. | 3 | 10 |

| Зурабов А. | 4 | 15 |

| Мазунин М. | 100 | 32 |

| Шемелин Д. | 100 | 25 |

| Минаков А. | 15 | 10 |

| Базанов Д. | 5 | 13 |

| Шувалов А. | 20 | 20 |

| Самсонов В. | 10 | 10 |

| Захаров О. | 20 | 20 |

| Мироненко Р. | 25 | 25 |

| Итого | 598 | 480 |

| m среднее | 30 | 24 |

Таблица 2.2

Результаты изучения притязания на признание у мальчиков 5-х классов в упражнении 10 бросков в кольцо с расстояния 3-х метров от кольца

| Учащиеся 5 классов мальчики | ||

| ФУ ученика | Результаты теста 10 бросков с трех метров | |

| Желаемый | Фактический | |

| Гасанов Р. | 5 | 4 |

| Ореховский Н. | 10 | 0 |

| Мержоев С. | 5 | 1 |

| Дущанов А. | 3 | 3 |

| Бромат В. | 3 | 1 |

| Древаль Д. | 10 | 10 |

| Желвис В | 6 | 3 |

| Кудашов К. | 5 | 5 |

| Савельев Д. | 6 | 1 |

| Лопухин Д. | 7 | 0 |

| Лопатин М. | 9 | 0 |

| Зурабов А. | 15 | 1 |

| Мазунин М. | 9 | 3 |

| Шемелин Д. | 9 | 1 |

| Минаков А. | 7 | 0 |

| Базанов Д. | 3 | 5 |

| Шувалов А. | 6 | 6 |

| Самсонов В. | 10 | 1 |

| Захаров О. | 6 | 2 |

| Мироненко Р. | 4 | 2 |

| Итого | 138 | 49 |

| m среднее | 7 | 3 |

Таблица 2.3

Результаты изучения притязания на признание у мальчиков 5-х классов в упражнении 10 бросков в кольцо с расстояния 2-х метров от кольца

| Учащиеся 5 классов мальчики | ||

| ФУ ученика | Результаты теста 10 бросков с двух метров | |

| Желаемый | Фактический | |

| Гасанов Р. | 4 | 1 |

| Ореховский Н. | 6 | 1 |

| Мержоев С. | 5 | 0 |

| Дущанов А. | 2 | 3 |

| Бромат В. | 5 | 2 |

| Древаль Д. | 6 | 6 |

| Желвис В | 10 | 2 |

| Кудашов К. | 3 | 5 |

| Савельев Д. | 10 | 3 |

| Лопухин Д. | 1 | 4 |

| Лопатин М. | 10 | 4 |

| Зурабов А. | 10 | 2 |

| Мазунин М. | 9 | 4 |

| Шемелин Д. | 9 | 1 |

| Минаков А. | 8 | 1 |

| Базанов Д. | 3 | 6 |

| Шувалов А. | 2 | 2 |

| Самсонов В. | 1 | 4 |

| Захаров О. | 10 | 4 |

| Мироненко Р. | 4 | 3 |

| Итого | 118 | 58 |

| m среднее | 6 | 3 |

Таблица 2.4

Результаты изучения притязания на признание у мальчиков 5-х классов в упражнении прыжки в длину с места

| Учащиеся 5 классов мальчики | ||

| ФУ ученика | Результаты теста прыжки в длину с места | |

| Желаемый | Фактический | |

| Гасанов Р. | 155 | 159 |

| Ореховский Н. | 150 | 180 |

| Мержоев С. | 150 | 147 |

| Дущанов А. | 150 | 180 |

| Бромат В. | 100 | 145 |

| Древаль Д. | 195 | 189 |

| Желвис В | 200 | 200 |

| Кудашов К. | 200 | 110 |

| Савельев Д. | 190 | 158 |

| Лопухин Д. | 170 | 175 |

| Лопатин М. | 160 | 150 |

| Зурабов А. | 165 | 160 |

| Мазунин М. | 210 | 161 |

| Шемелин Д. | 190 | 150 |

| Минаков А. | 170 | 161 |

| Базанов Д. | 150 | 150 |

| Шувалов А. | 165 | 164 |

| Самсонов В. | 160 | 170 |

| Захаров О. | 190 | 170 |

| Мироненко Р. | 160 | 170 |

| Итого | 3380 | 3249 |

| m среднее | 169 | 163 |

Приложение 2

Таблица 2.5

Результаты изучения притязания на признание у девочек 5-х классов в упражнении отжимания

| Учащиеся 5 классов девочки | ||

| ФУ ученика | Результаты теста отжимания | |

| Желаемый | Фактический | |

| Вахидова Н. | 10 | 11 |

| Плещеева К. | 18 | 15 |

| Тикунова М. | 17 | 17 |

| Чернышева М. | 12 | 12 |

| Данилина Д. | 20 | 10 |

| Новикова Д. | 20 | 20 |

| Кошелева Д. | 5 | 10 |

| Черникова М. | 5 | 22 |

| Акованцева Н. | 30 | 30 |

| Жукова Я. | 5 | 7 |

| Сидорина В. | 30 | 28 |

| Королькова М. | 5 | 13 |

| Стеганцова А. | 5 | 15 |

| Маркова Е. | 15 | 35 |

| Сидорина С. | 15 | 20 |

| Астахова У. | 30 | 20 |

| Нефедьева С. | 12 | 18 |

| Каменская К. | 15 | 15 |

| Баркова М. | 10 | 10 |

| Мамонова В. | 5 | 5 |

| Блясова Е. | 16 | 12 |

| Пержу А. | 5 | 5 |

| Пысла Н. | 10 | 10 |

| Архипцева Л. | 5 | 7 |

| Мусаева М. | 3 | 3 |

| Епифанова А. | 10 | 10 |

| Итого | 333 | 380 |

| m среднее | 13 | 15 |

Таблица 2.6

Результаты изучения притязания на признание у девочек 5-х классов в упражнении 10 бросков в кольцо с расстояния 3-х метров от кольца

| Учащиеся 5 классов девочки | ||

| ФУ ученика | Результаты теста 10 бросков с трех метров | |

| Желаемый | Фактический | |

| Вахидова Н. | 3 | 1 |

| Плещеева К. | 1 | 3 |

| Тикунова М. | 10 | 6 |

| Чернышева М. | 2 | 0 |

| Данилина Д. | 10 | 0 |

| Новикова Д. | 10 | 3 |

| Кошелева Д. | 7 | 3 |

| Черникова М. | 10 | 1 |

| Акованцева Н. | 10 | 3 |

| Жукова Я. | 10 | 4 |

| Сидорина В. | 10 | 2 |

| Королькова М. | 10 | 2 |

| Стеганцова А. | 7 | 3 |

| Маркова Е. | 7 | 2 |

| Сидорина С. | 10 | 2 |

| Астахова У. | 10 | 1 |

| Нефедьева С. | 10 | 0 |

| Каменская К. | 10 | 6 |

| Баркова М. | 5 | 3 |

| Мамонова В. | 3 | 3 |

| Блясова Е. | 10 | 3 |

| Пержу А. | 10 | 9 |

| Пысла Н. | 5 | 3 |

| Архипцева Л. | 3 | 3 |

| Мусаева М. | 5 | 2 |

| Епифанова А. | 10 | 8 |

| Итого | 198 | 76 |

| m среднее | 8 | 3 |

Таблица 2.7

Результаты изучения притязания на признание у девочек 5-х классов в упражнении 10 бросков в кольцо с расстояния 2-х метров от кольца

| Учащиеся 5 классов девочки | ||

| ФУ ученика | Результаты теста 10 бросков с двух метров | |

| Желаемый | Фактический | |

| Вахидова Н. | 3 | 1 |

| Плещеева К. | 2 | 0 |

| Тикунова М. | 10 | 1 |

| Чернышева М. | 1 | 0 |

| Данилина Д. | 5 | 1 |

| Новикова Д. | 10 | 7 |

| Кошелева Д. | 6 | 1 |

| Черникова М. | 5 | 1 |

| Акованцева Н. | 10 | 5 |

| Жукова Я. | 8 | 5 |

| Сидорина В. | 10 | 3 |

| Королькова М. | 6 | 4 |

| Стеганцова А. | 8 | 1 |

| Маркова Е. | 9 | 3 |

| Сидорина С. | 10 | 4 |

| Астахова У. | 10 | 3 |

| Нефедьева С. | 10 | 1 |

| Каменская К. | 19 | 4 |

| Баркова М. | 6 | 5 |

| Мамонова В. | 3 | 3 |

| Блясова Е. | 5 | 5 |

| Пержу А. | 8 | 8 |

| Пысла Н. | 6 | 6 |