Содержание

Введение …………………………………………………………………………..3

Глава I Обзор литературы по теме исследования……………………………...5

Основные черты биологической эволюции………………………………...5

Методы и разделы эволюционного учения…………………………………..5

Глава II. Представления о развитии живой природы в додарвиновском этапе………………………………………………………………………………..7

2.1.Период протанауки………………………………………………………….7

2.2. Идеи единства и развития природы в Древнем мире……………………9

2.3. Зарождение и развитие эволюционной идеи……………………………...15

Заключение………………………………………………………………………24

Список литературы…………………………………………………………….26

"Хотя многое еще темно

и надолго останется темным,

я нимало не сомневаюсь,

что воззрение, до недавнего времени

разделявшееся большинство

натуралистов и бывшее также и моим,

а именно, что каждый вид был создан

независимо от остальных,- ошибочно."

Ч. Дарвин

Введение

Эволюция - это историческое изменение формы организации и поведения живых существ в ряду поколений. Эволюционная теория дает объяснение той совокупности признаков, которые характеризуют все живое на Земле. Живые существа отличает поразительная сложность их организации, изумительная координация отдельных частей в организме, согласованность биохимических и физиологических реакций, удивительная целесообразность их строения и поведения, адаптивность их жизненной стратегии и тактики и фантастическое разнообразие форм от бактерии до человека. Вопрос о том, как именно все возникло, волновал человечество с древнейших времен. Религии давали один и тот же ответ: все виды животных и растений были сотворены Богом, сложность их организации и тонкая организация частей организма есть убедительное доказательство мудрости Творца. В настоящее время большинство ученых убеждены, что все многообразие жизненных форм, населяющих нашу планету, возникло в результате длительного процесса эволюции, основным механизмом которого был естественный отбор случайных наследственных изменений. Основы современной теории эволюции были заложены великим английским натуралистом Чарльзом Дарвином. Буквально слово экология означает "наука о жилище и местообитании". Это слово ввел в научный обиход в 1866 г. Геккель, выдающийся немецкий естествоиспытатель, дарвинист. Он считал предметом исследования экологии связь живых существ со средой обитания. Экология развивала идеи Дарвина о многообразных взаимосвязях растений и животных со средой. Разумеется, говоря об эволюции, необходимо помнить, что и до появления живого происходила эволюция нашей планеты, эволюция вселенной. В данном реферате, современные представления об изменении вселенной, возникновении Земли, ее эволюции рассматриваться не будут. Я хочу сосредоточиться именно на теории эволюции жизни на Земле.[6]

Глава I. Обзор литературы по теме исследования

Основные черты биологической эволюции.

Биологическая эволюция существенно отличается от других «эволюции». В ее основе лежат уникальные процессы самовоспроизведения макромолекул и живых организмов, таящие в себе (как показывает история развития жизни на Земле) почти неограниченные возможности преобразования живых систем в ряду поколений.

Биологическая эволюция многообразна по процессам и результатам. Биологическая эволюция — необратимое и в известной степени направленное историческое развитие живой природы, сопровождающееся изменением генетического состава популяций, формированием адаптации, образованием и вымиранием видов, преобразованиями биогеоценозов и биосферы в целом. Результатом биологической эволюции всегда является соответствие развивающейся живой системы условиям ее существования. Достижение этого соответствия сопряжено с преимущественным распространением одних и гибелью других дискретных биологических систем.[6]

1.2.Методы и разделы эволюционного учения.

Процесс эволюции настолько сложен и разнообразен по механизмам и результатам, что его невозможно изучить с достаточной полнотой, применяя какой-либо один метод исследования. Для этой цели используют комплекс общих и частных методов. По-видимому, нет ни одной биологической дисциплины, не внесшей чего-то нового в выявление особенностей протекания эволюционного процесса специфическими методами. В изучении эволюции широко используются методы не только биологических наук, но и математики, физики, химии и других наук. Принцип актуализма, восторжествовавший в современном естествознании («современность — ключ к познанию прошлого»), органически сочетается при изучении эволюционного процесса с принципом историзма («ключом к изучению настоящего является познание прошлого»).

Основные разделы эволюционного учения. Эволюционное учение — широкая междисциплинарная область биологии, включающая несколько крупных и в разной степени развитых в настоящее время разделов. Первый такой раздел — история возникновения и развития эволюционных идей, концепций и гипотез. Этот раздел имеет важное общеобразовательное и методологическое значение, поскольку без истории нельзя понять и современность.

Другой раздел эволюционного учения — частная филогенетика, воссоздающая пути исторического развития каждой группы живых организмов. В совокупности эти пути развития групп составляют филогенетическое древо жизни. Несмотря на огромные достижения в этой области, многие важные детали остаются еще неясными, начиная от проблем происхождения жизни до частного, с точки зрения филогении всего живого, но важного для развития материи в целом — возникновения мыслящего существа Homo sapiens. В нашем курсе проблемам частной филогенетики отведено подчиненное место; это как бы фактическая основа для выяснения закономерностей процесса эволюции крупного масштаба (макроэволюции), основа общей филогенетики. Более глубокое знакомство с частной филогенией всех главных групп древа жизни возможно лишь в рамках других, специальных курсов. Исключение сделано лишь для филогении приматов и, в частности, той ветви приматов, которая привела к возникновению рода Homo.

Основу современной теории эволюции составляют два больших раздела, посвященных микро- и макроэволюции. Это две стороны единого и непрерывного процесса эволюции, которые разделяются, однако, по грани видообразования и различиям в методических подходах к их изучению. Теоретические разработки в этих областях составляют фундамент современной эволюционной теории.[1]

Глава II. Представления о развитии живой природы в додарвиновском этапе.

2.1.Период протанауки.

Первоначальные знания о живых организмах стали формироваться, когда человек наконец осознал свое отличие от окружающего мира. Когда люди стали пытаться избавится от недугов, облегчить боль, восстанавливать здоровье, спасаться от смерти. Делали они это посредством религиозных или магических обрядов в надежде умилостивить богов и духов, в обрядах использовали различные растения и животных, в качестве приношений или как часть ритуала. Появление первых мистических/религиозных верований приходится на мустьерскую культуры (культура неандертальцев). Они уже хоронили своих мертвецов и украшали могилы и тела цветами. [3] С появлением первых поселений у человека разумного, начало развиваться земледелие и скотоводство. Человек обогащался реальными знаниями о небесных светилах, растениях и животных, о движении и силах, метеорологических явлениях и т.д. Накопленные знания и практические навыки, передаваясь от поколения к поколению, образовывали первоначальный фонд будущей науки. По мере развития общества и общественного труда накапливались предпосылки для создания устойчивой цивилизации. Решающую роль здесь сыграло возникновение земледелия. Там, где сложились условия для получения устойчивых урожаев на одном и том же месте и из года в год, создавались поселения, города, а затем и государства. Такие условия возникли в Северной Африке в долине Нила, ежегодные разливы которого оставляли на полях плодородный ил, в Двуречье между реками Тигр и Евфрат, где уже в IV тысячелетии до н. э. стали складываться древнейшие рабовладельческие государства, ставшие колыбелью современной европейской науки. Конечно, не стоит забывать, про государства, которые были сформированы в Америке и в Азии. Ацтеки, инки, мая, индусы и китайцы не только не уступали по знаниям египтян и вавилонцев, но в в некоторых вопросах превосходили их. Более подробны об особенностях древнекитайской науки и об уровне знаний других древних цивилизациях мы поговорим на четвертой лекции. Итак, система орошаемого земледелия, добыча металла (меди) и его обработка, развитие техники и изготовление орудий создали предпосылки для возникновения сложного общественного организма с развитой экономикой. Общественные потребности привели к появлению письменности: иероглифов в Египтe, клинописи в Вавилонии, к возникновению астрономических и математических знаний. Однако, большую часть явлений природы человечество не могло объяснить на основе имеющихся (накопленных эмпирическим путем) знаний, поэтому главенствующую роль в познании природы играла религия.[4] Вскрывая туши животных для религиозных обрядов и мумифицируя тела фараонов и их приближенных, именно жрецы стали первыми анатомами. Сохранившиеся до наших дней великие пирамиды Египта свидетельствуют о том, что уже в III тысячелетии до н. э. государство могло организовывать большие массы людей, вести учет материалов, рабочей силы, затраченного труда. Следовательно в обществе были сформированы различные классы, в которых люди разделялись на инженеров, строителей, астрономов, писцов и, т. е. формировался слой работников умственного труда. Астрономия была первой из естественных наук, с которой началось развитие естествознания. Сначала возникла астрономия из наблюдения времен года и потому абсолютно необходимая для пастушеских и земледельческих народов. Определение времени начала разлива Нила требовало тщательных астрономических наблюдений. Египтяне разработали календарь, состоявший из двенадцати месяцев по 30 дней и пяти дополнительных дней в году. Месяц был разделен на три десятидневки, сутки — на двадцать четыре часа, двенадцать дневных, двенадцать ночных. Поскольку продолжительность дня и ночи менялась со временем года, величина часа была не постоянной, а менялась со временем года. Высокого уровня достигли вавилонская математика и астрономия. Вавилоняне знали теорему Пифагора, вычисляли квадраты и квадратные корни, кубы и кубичные корни, умели решать системы уравнений и квадратные уравнения. Практические потребности общества способствовали развитию научных знаний по арифметики, геометрии, алгебры, астрономии, механики и других естественных наук. Следует подчеркнуть, что все науки носили практический характер. Так современные ученые считают, что все сооружения древних государств были построены на основе лишь эмпирических знаний математики, геометрии и строительной механики. При строительных работах находили применение простые машины: рычаги, катки, наклонные плоскости. Несмотря на огромные заслуги науки Древнего Востока, подлинной родиной современной науки стала Древняя Греция. Именно здесь возникла теоретическая наука, разрабатывающая научные представления о мире, не сводящиеся к сумме практических рецептов, именно здесь развивался научный метод. Если египетский или вавилонский писец, формулируя правило вычисления, писал: «поступай так», не поясняя, почему надо «поступать так», то греческий ученый требовал доказательства.

Таким образом, вавилонская и египетская наука, как уже было сказано, возникли из потребностей практики. Что касается теоретического мышления египтян и вавилонян, то оно не выходило за рамки мифологии; вопросы мироздания и окружающего мира объяснялись только жрецами на основе их фантазии, которые легли в основу религиозного знания.[2]

2.2. Идеи единства и развития природы в Древнем мире.

Идея развития живой природы прослеживается в трудах древних материалистов Индии, Китая, Месопотамии, Египта, Греции. Еще в середине II тысячелетия до н. э. в «Ригведе» (Индия) выдвигалась идея развития материального мира (в том числе и органического) из «праматерии». В «Аюрведе» (I тысячелетие до н. э.) утверждается, что человек произошел от обезьян, живших около 18 млн. лет назад (при переводе на современное летосчисление) на материке, объединявшем Индостан и Юго-Восточную Азию. По этим представлениям, примерно 4 млн лет назад предки современных людей перешли к коллективному добыванию пищи, а современный человек появился менее 1 млн лет назад.

Колоссальными были знания древних в области искусственного отбора и медицины. В XI—V тыс. до н. э (т. е. 7—11 тыс. лет назад) в Средиземноморье, Передней и Центральной Азии, Месопотамии, Египте, Индии и Китае уже были выведены многие современные домашние животные (в т. ч. собака, овца, коза, свинья, кошка, буйвол, бык, осел, лошадь, зебу, верблюд, тутовый шелкопряд и лаковый червец) и множество культурных растений (рис, пшеница, ячмень, просо, чечевица, сорго, горох, вика, лен, хлопчатник, кунжут, дыня, виноград, финиковая пальма, оливковое дерево и др.). Более 3 тыс. лет назад в Индии была открыта прививка оспы (в Европе — только в 1788 году!), тогда же уже делали сложные хирургические операции (кесарево сечение, удаление катаракты, почечных и желчных камней и т. д.) и знали основные черты эмбрионального развития человека. Зубопротезирование, ампутация конечностей и трепанация черепа были известны еще в конце неолита, до возникновения основных центров древней цивилизации.[6]

В Китае за 2 тыс. лет до н. э. существовал искусственный отбор для выведения различных пород крупного рогатого скота, лошадей, рыб, шелкопряда и декоративных растений. Неудивительно, что в конце I тысячелетия до н. э. там уже были распространены учения о возможности превращения одних живых существ в другие. Много сделали для подготовки эволюционного учения древние философы Античной Греции. Анаксимандр Милетский в труде «О природе» (около 540 г. до н. э.) писал, что животные возникли в воде, а потом защищенные твердыми покровами от высыхания освоили сушу. Человек, по его мнению, произошел от животных, первоначально подобных рыбе. Гераклит Эфесский (VI в. до н. э.) считал, что все живые существа, и человек в том числе, развились естественным путем из первичной материи. В спорах с философами-идеалистами греческие материалисты V—IV вв. до н. э. ставят проблему развития высшего разумного существа путем сочетания простых, более примитивных состояний материи. Сохраняющиеся единицы, размножаясь, дают начало новым удачным сочетаниям. У «великана мысли» Аристотеля (IV в. до н. э.) встречаются высказывания о развитии живой природы, основанные на знании общего плана строения высших животных, гомологии и корреляции органов. Аристотель, видимо, одним из первых высказал предположение о существовании переходных форм между животными и растениями. Его фундаментальные произведения «О частях животных», «Истории животных», «О возникновении животных» оказали большое влияние на последующее развитие биологии.

Таким образом, уже в глубокой древности, несколько тысяч лет назад независимо в Месопотамии, Средиземноморье, Индостане и Китае возникли религиозно-философские идеи трансформизма — превращения одного существа в другое; креационизма (от creatio — сотворение) — божественных актов творения; а на основе практики сельского хозяйства возникли глубокие практические знания методов создания новых пород. К началу новой эры в центрах цивилизации были описаны тысячи видов животных и растений.

Обобщая, можно сказать, что в древности была достаточно глубоко разработана идея единства всей природы. Ярким выражением такого подхода стала знаменитая «лестница существ» Аристотеля, начинающаяся минералами и кончающаяся человеком. Однако идея лестницы существ была далека от идеи развития: высшие ступени не воспринимались как продукт развития низших ступеней. Метафизический, отвлеченно-умозрительный характер взглядов древних мыслителей не позволил объединить идею единства природы с идеей развития природы от простого к сложному.[5]

Древний Рим. Среди многих блестящих мыслителей этого периода выделяется Лукреций Кар, автор фундаментального труда из многих глав «О природе вещей» (I век до н. э.), в котором есть мысли и о развитии вселенной, возникновении человека, развитии животного и растительного мира. В I веке н. э. Плиний Старший опубликовал 37 томов «Естественной истории» — первую энциклопедию природы и хозяйства человека. Работы гения античной медицины Галена (II век н. э.) содержали детальнейшее описание внутреннего строения многих видов млекопитающих, в том числе обезьян и человека.

Средневековье. После почти двухтысячелетнего развития знаний в Древнем мире — Китае, Индии, Египте, Греции, Риме — в Европе с VI по XIV в. наступает мрачное Средневековье, «темная ночь для естествознания». Людей сжигали на кострах не только за высказывание идеи развития природы, но и за чтение книг древних философов. Насильственное внедрение веры в науку превращает последнюю в придаток религии.

На существование мира христианским учением отводилось около 6 тыс. лет; столетиями сохраняется мнение о том, что за 4004 года до н. э. мир был создан Господом Богом. Изучение природы было фактически запрещено; сотни талантливых ученых, тысячи древних книг были уничтожены за это время. Только в Испании на кострах за столетия инквизиции было сожжено около 35 тыс. человек и более 300 тыс. подвергнуты пыткам.

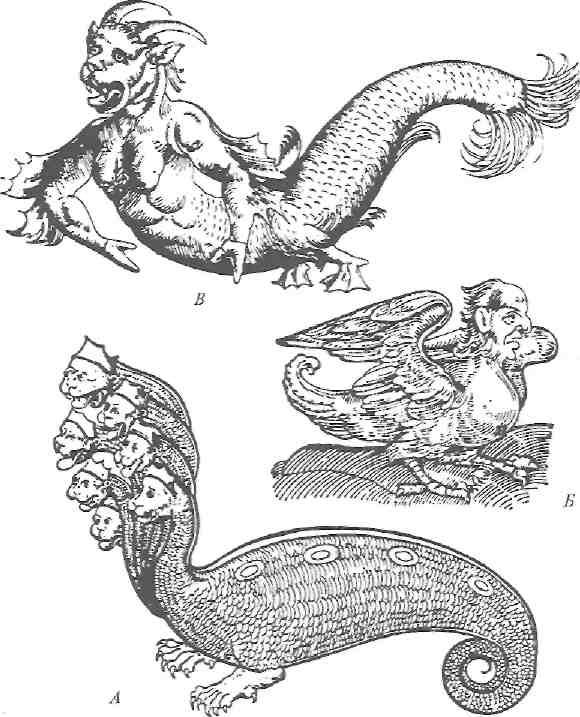

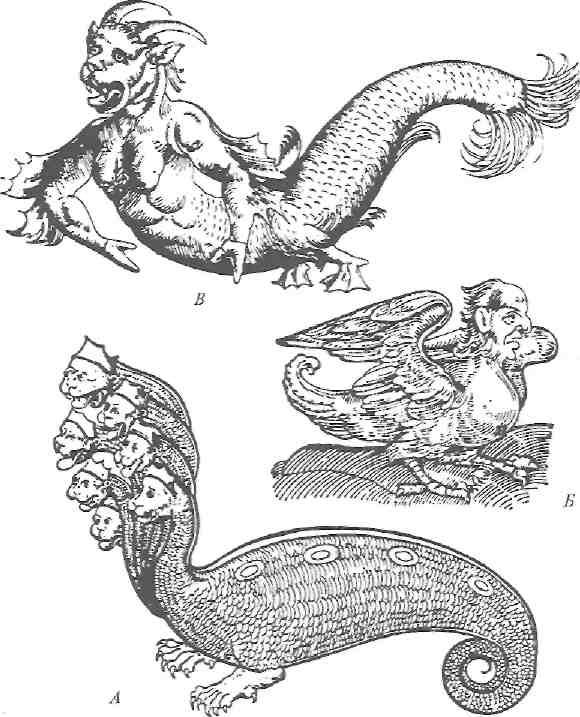

Неудивительно, что в такой обстановке естественнонаучные знания накапливались крайне медленно. В трактовке явлений органического мира господствовали взгляды различных схоластических школ. Допускались и взаимное превращение разных видов, возможность самозарождения даже млекопитающих (например, мышей из тряпок), книги были наполнены описаниями фантастических животных (рис.).[6]

Однако и в Средневековье звучали призывы к объективному изучению природы. Так, немецкий монах Альберт Больштедский (1206—1280) публикует многотомную энциклопедию со специальными разделами, посвященными растениям и животным. Опираясь на данные Аристотеля, Плиния, Галена, он дает основы классификации, описывает поведение животных. Другими крупными сводками средневековых знаний о живой природе были многотомное «Зеркало природы» Венсена де Бове (XIII в.), «Поучение Владимира Мономаха» (XI в.), ходившие в списках на Руси, «О поучениях и сходствах вещей» доминиканского монаха Иоанна Сиеннского (начало XIV в.). В сочинениях Средневековья растения или животные часто интересуют авторов не сами по себе, а как символы, обозначающие и выражающие идею творца.

Распространенные в середине века фантастические представления о животных: А – семиглавая гидра; Б – гарпия; В – морской черт.[6]

На более высоком уровне находились культура и образование в средневековом арабском мире X—XII вв. В Европе очагом исламской культуры стала Кордова (Испания). Сочинения Ибн-Рошда (Аверроэс, 1126—1198) и особенно «Канон медицины» Ибн-Сины (Авиценна, 980—1037) содержат не только комментарии античных авторов, но и оригинальные мысли в области изучения животных и растений, самого человека.

Выдающийся английский мыслитель XIII в. Роджер Бэкон (1214—1292) выступил против схоластики и веры в авторитеты, против невежества. Не авторитеты, а опыт и наблюдения являются истинными мерила ми подлинного научного знания, утверждал он. Бэкон был брошен в монастырскую тюрьму, его труды были изданы лишь столетия спустя.

Биология в эпоху Возрождения. С наступлением эпохи Возрождения в Европе вновь получают распространение сочинения античных натуралистов (Аристотеля, Плиния, Платона, Теофраста и др.). В результате развития торговли и мореплавания быстро растут знания о многообразии органического мира, проводится инвентаризация флоры и фауны.[4]

К середине XV в. в Европе благодаря разложению феодализма и зарождению капиталистических отношений создаются благоприятные условия для развития естествознания. Современная история естествознания и начинается, по существу, со второй половины XV в.— с начала эпохи Возрождения, ставшей великим поворотом в развитии человеческой мысли.

Крупнейший английский философ Ф. Бэкон (1561 —1626), обосновав индуктивный метод, закладывает основы экспериментального, опытного подхода в научных исследованиях. Только опыт и наблюдения являются надежными источниками подлинного знания, и от этого знания «зависит благосостояние всего мира». Этот призыв был широко подхвачен естествоиспытателями.

В XVI в. после снятия запрещения вскрытия трупов людей блестящих успехов достигает анатомия (А. Везалий. О строении человеческого тела. 1543). В 1628 г. У. Гарвей публикует свое учение о кровообращении. С созданием микроскопа расширяются возможности исследования живых существ: изучаются клеточное строение растений (Р. Гук, 1665), мир микроорганизмов, эритроциты и сперматозоиды (А. Левенгук, 1683), движение крови в капиллярах (М. Мальпиги, 1661) и др.

Ф. Реди в XVII в. экспериментально доказал невозможность самозарождения сколько-нибудь сложных животных (окончательно версия о самозарождении была развенчана Л. Пастером лишь в середине XIX в.).

Растущие естественнонаучные знания нуждались в систематизации и обобщении. Появляются первые многотомные описания животного и растительного мира. Уже в 1583 г. итальянский медик, естествоиспытатель и философ А. Чезальпино сделал попытку классификации растений на основе строения семян, цветков и плодов. Английский биолог Дж. Рей, описывая свыше 18 600 видов растений в «Истории растений» (1686—1704), впервые ввел понятия «вид» и «род». Он допускал образование разновидностей под влиянием внешних условий, но, отражая общепринятые взгляды времени, был убежден в невозможности изменения видов.[3]

2.3. Зарождение и развитие эволюционной идеи.

Первые проблески эволюционной мысли зарождаются в недрах диалектической натурфилософии античного времени, рассматривавшей мир в бесконечном движении, постоянном самообновлении на основе всеобщей связи и взаимодействия явлений и борьбы противоположностей.

Выразителем стихийного диалектического взгляда на природу был Гераклид, эфесский мыслитель (около 530-470 гг. до н. э.) его высказывания о том, что в природе все течет все изменяется в результате взаимопревращений первоэлементов космоса - огня, воды, воздуха, земли, содержали в зародыше идею всеобщего, не имеющего начала и конца развития материи.

Взгляды крупнейших представителей ионийской школы философов: 1) Фалес из Милета считал, что все возникло из первичного материала - воды в ходе естественного развития. 2) Анаксимандр исходил из того, что жизнь возникла из воды и земли под действием тепла. 3) Согласно Анаксимену основным элементом является воздух, способный разрежаться и уплотняться, и этим процессом Анаксимен объяснял причину различий веществ. Он утверждал, что человек и животное произошли из земной слизи.

Представителями механистического материализма были философы более позднего периода (460-370 гг. до н. э.). По Демокриту мир состоял из бесчисленного множества неделимых атомов, расположенных в бесконечном пространстве. Атомы находятся в постоянном процессе случайного соединения и разъединения. Атомы находятся в случайном движении и различны по величине, массе и форме, то тела, появившиеся вследствие скопления атомов, могут быть также различными. Более легкие из них поднялись вверх и образовали огонь и небо, более тяжелые, опустившись, образовали воду и землю, в которых и зародились различные живые существа: рыбы, наземные животные, птицы. Механизм происхождения живых существ первым пытался истолковать древнегреческий философ Эмпедокл (490-430 гг. до н. э.). Развивая мысль Гераклида о первичных элементах, он утверждал, что их смешение создает множество комбинаций, одни из которых - наименее удачные - разрушаются, а другие - гармонирующие сочетания - сохраняются. Комбинации этих элементов и создают органы животных. Соединение органов друг с другом порождает целостные организмы. Примечательной была мысль, что сохранились в природе только жизнеспособные варианты из множества неудачных комбинаций. Зарождение биологии как науки связано с деятельностью великого мыслителя из Греции Аристотеля (387-322 гг. до н. э.). В своих капитальных трудах он изложил принципы классификации животных, провел сравнение различных животных по их строению, заложил основы античной эмбриологии. В работе "О частях животных" приводится мысль о взаимосвязи (корреляции) органов, о том, что изменение одного органа влечет за собой изменение другого, связанного с ним функциональными отношениями. В труде "Возникновение животных" Аристотель разработал сравнительно анатомический метод и применил его в эмбриологических исследованиях. Он обратил внимание на то, что у разных организмов эмбриогенез (развитие эмбриона) проходит через последовательный ряд: в начале закладываются наиболее общие признаки, затем видовые и, наконец, индивидуальные. Обнаружив большое сходство начальных стадий в эмбриогенезе представителей разных групп животных, Аристотель пришел к мысли о возможности единства их происхождения. Этим выводом Аристотель предвосхитил идеи зародышевого сходства и эпигенеза (эмбриональных новообразований), выдвинутые и экспериментально обоснованные в середине XVIII в. Таким образом, воззрения античных философов содержали ряд важных элементов эволюционизма: во-первых, мысль о естественном возникновении живых существ и их изменении в результате борьбы противоположностей и выживании удачных вариантов, во-вторых, идею ступенчатого усложнения организации живой природы; в-третьих, представление о целостности организма (принцип корреляции) и об эмбриогенезе как процессе новообразования. Отмечая значение античных мыслителей в развитии философии, Ф. Энгельс писал: "…в многообразных формах греческой философии уже имеются в зародыше, и процессе возникновения почти все позднейшие типы мировоззрений". Последующий период, вплоть до XVI в., для развития эволюционной мысли почти ничего не дал. В эпоху Возрождения резко усиливается интерес к античной науке и начинается накопление знаний, сыгравших значительную роль в становлении эволюционной идеи. Исключительной заслугой учения Дарвина явилось то, что оно дало научное, материалистическое объяснение возникновению высших животных и растений путем последовательного развития живого мира, что оно привлекло для разрешения биологических проблем исторический метод исследования. Однако к самой проблеме происхождения жизни у многих естествоиспытателей и после Дарвина сохранился прежний метафизический подход. Широко распространенный в научных кругах Америки и Западной Европы менделизм- морганизм выдвинул положение, согласно которому наследственностью и всеми другими свойствами жизни обладают частицы особенного генного вещества, сконцентрированного в хромосомах клеточного ядра. Эти частицы будто бы когда-то внезапно возникли на Земле и сохранили свое жизнеопределяющее строение в основном неизменным в течение всего развития жизни. Таким образом, проблема происхождения жизни, с точки зрения менделистов- морганистов, сводится к вопросу, как могла сразу внезапно возникнуть наделенная всеми свойствами жизни частица генного вещества. Большинство высказывающихся по этому вопросу зарубежных авторов (например, Девилье во Франции или Александер в Америке) подходит к нему весьма упрощенно. По их мнению, генная молекула возникает чисто случайно, благодаря "счастливому" сочетанию атомов углерода, водорода, кислорода, азота и фосфора, которые "сами собой" сложились в чрезвычайно сложно построенную молекулу генного вещества, сразу же получившую все атрибуты жизни. Но такого рода "счастливый случай" настолько исключителен и необычен, что он мог якобы осуществиться всего лишь раз за время существования Земли. В дальнейшем шло только постоянное размножение этой единожды возникшей, вечной и неизменной генной субстанции. Это "объяснение", конечно, ничего по существу не объясняет. Характерной особенностью всех без исключения живых существ является то, что их внутренняя организация чрезвычайно хорошо, совершенно приспособлена к осуществлению определенных жизненных явлений: питания, дыхания, роста и размножения в данных условиях существования. Как же в результате чистой случайности могла возникнуть эта внутренняя приспособленность, которая так характерна для всех, даже наипростейших живых форм? Антинаучно отрицая закономерность процесса происхождения жизни, рассматривая это важнейшее в жизни нашей планеты событие как случайное, сторонники указанных взглядов ничего не могут ответить на этот вопрос и неизбежно скатываются к самым идеалистическим, мистическим представлениям о первичной творческой воле божества и об определенном плане создания жизни. Так в недавно вышедшей книжке Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физики", в книге американского биолога Александера "Жизнь, ее природа и происхождение" и в ряде других произведений буржуазных авторов мы находим прямое утверждение того, что жизнь могла возникнуть только в результате творческой воли божества. Менделизм-морганизм пытается идеологически разоружить ученых биологов в их борьбе с идеализмом. Он стремится доказать, что вопрос о происхождении жизни - эта важнейшая мировоззренческая проблема - неразрешим с материалистических позиций. Однако такого рода утверждение насквозь ложно. Оно легко опровергается, если мы подойдем к интересующему нас вопросу с позиций единственно правильной, подлинно научной философии - с позиций диалектического материализма. Жизнь как особая форма существования материи характеризуется двумя отличительными свойствами - самовоспроизведением и обменом веществ с окружающей средой. На свойствах саморепродукции и обмена веществ строятся все современные гипотезы возникновения жизни. Наиболее широко признанные гипотезы коацерватная и генетическая. Коацерватная гипотеза. В 1924 г. А. И. Опарин впервые сформулировал основные положения концепции предбиологической эволюции и затем, опираясь на эксперименты Бунгенберга де Йонга, развил эти положения в коацерватной гипотезе происхождения жизни. Основу гипотезы составляет утверждение, что начальные этапы биогенеза были связаны с формированием белковых структур. Первые белковые структуры (протобионты, по терминологии Опарина) появились в период, когда молекулы белков отграничивались от окружающей среды мембраной. Эти структуры могли возникнуть из первичного "бульона" благодаря коацервации - самопроизвольному разделению водного раствора полимеров на фазы с различной их концентрацией. Процесс коацервации приводил к образованию микроскопических капелек с высокой концентрацией полимеров. Часть этих капелек поглощали из среды низкомолекулярные соединения: аминокислоты, глюкозу, примитивные катализаторы. Взаимодействие молекулярного субстрата и катализаторов уже означало возникновение простейшего метаболизма внутри протобионтов. Обладавшие метаболизмом капельки включали в себя из окружающей среды новые соединения и увеличивались в объеме. Когда коацерваты достигали размера, максимально допустимого в данных физических условиях, они распадались на более мелкие капельки, например, под действием волн, как это происходит при встряхивании сосуда с эмульсией масла в воде. Мелкие капельки вновь продолжали расти и затем образовывать новые поколения коацерватов. Постепенное усложнение протобионтов осуществлялось отбором таких коацерватных капель, которые обладали преимуществом в лучшем использовании вещества и энергии среды. Отбор как основная причина совершенствования коацерватов до первичных живых существ - центральное положение в гипотезе Опарина. Генетическая гипотеза. Согласно этой гипотезе, вначале возникли нуклеиновые кислоты как матричная основа синтеза белков. Впервые ее выдвинул в 1929 г. Г. Мёллер. Экспериментально доказано, что несложные нуклеиновые кислоты могут реплицироваться и без ферментов. Синтез белков на рибосомах идет при участии транспортной (т-РНК) и рибосомной РНК (р-РНК). Они способны строить не просто случайные сочетания аминокислот, а упорядоченные полимеры белков. Возможно, первичные рибосомы состояли только из РНК. Такие безбелковые рибосомы могли синтезировать упорядоченные пептиды при участии молекул т-РНК, которые связывались с р-РНК через спаривание оснований. На следующей стадии химической эволюции появились матрицы, определявшие последовательность молекул т-РНК, а тем самым и последовательность аминокислот, которые связываются молекулами т-РНК. Способность нуклеиновых кислот служить матрицами при образовании комплементарных цепей (например, синтез и-РНК на ДНК) - наиболее убедительный аргумент в пользу представлений о ведущем значении в процессе биогенеза наследственного аппарата и, следовательно, в пользу генетической гипотезы происхождения жизни. Основные этапы биогенеза. Процесс биогенеза включал три основных этапа: возникновение органических веществ, появление сложных полимеров (нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов), образование первичных живых организмов. Первый этап - возникновение органических веществ. Уже в период формирования Земли образовался значительный запас абиогенных органических соединений. Исходными для их синтеза были газообразные продукты докислородной атмосферы и гидросферы (СН4, СО2, H2О, Н2, NH3, NО2). Именно эти продукты используются и в искусственном синтезе органических соединений, составляющих биохимическую основу жизни. Экспериментальный синтез белковых компонентов - аминокислот в попытках создать живое "в пробирке" начался с работ С. Миллера (1951-1957). С. Миллер провел серию опытов по воздействию искровыми электрическими разрядами на смесь газов СН4, NH3, H2 и паров воды, в результате чего обнаружил аминокислоты аспарагин, глицин, глютамин. Полученные Миллером данные подтвердили советские и зарубежные ученые. Наряду с синтезом белковых компонентов экспериментально синтезированы нуклеиновые компоненты - пуриновые и пиримидиновые основания и сахара. При умеренном нагревании смеси цианистого водорода, аммиака и воды Д. Оро получил аденин. Он же синтезировал урацил при взаимодействии аммиачного раствора мочевины с соединениями, возникающими из простых газов под влиянием электрических разрядов. Из смеси метана, аммиака и воды под действием ионизирующей радиации образовывались углеводные компоненты нуклеотидов - рибоза и дезоксирибоза. Опыты с применением ультрафиолетового облучения показали возможность синтеза нуклеотидов из смеси пуриновых оснований, рибозы или дезоксирибозы и полифосфатов. Нуклеотиды, как известно, являются мономерами нуклеиновых кислот. Второй этап - образование сложных полимеров. Этот этап возникновения жизни характеризовался абиогенным синтезом полимеров, подобных нуклеиновым кислотам и белкам. С. Акабюри впервые синтезировал полимеры протобелков со случайным расположением аминокислотных остатков. Затем на куске вулканической лавы при нагревании смеси аминокислот до 100°С С. Фоке получил полимер с молекулярной массой до 10000, содержащий все включенные в опыт типичные для белков аминокислоты. Этот полимер Фоке назвал протеиноидом. Искусственно созданным протеиноидам были характерны свойства, присущие белкам современных организмов: повторяющаяся последовательность аминокислотных остатков в первичной структуре и заметная ферментативная активность. Полимеры из нуклеотидов, подобные нуклеиновым кислотам организмов, были синтезированы в лабораторных условиях, не воспроизводимых в природе. Г. Корнберг показал возможность синтеза нуклеиновых кислот in vitro; для этого требовались специфические ферменты, которые не могли присутствовать в условиях примитивной Земли. В начальных процессах биогенеза большое значение имеет химический отбор, который является фактором синтеза простых и сложных соединений. Одной из предпосылок химического синтеза выступает способность атомов и молекул к избирательности при их взаимодействиях в реакциях. Например, галоген хлор или неорганические кислоты предпочитают соединяться с легкими металлами. Свойство избирательности определяет способность молекул к самосборке, что было показано С. Фоксом в сложных макромолекул характеризуется строгой упорядоченностью, как по числу мономеров, так и по их пространственному расположению. Способность макромолекул к самосборке А. И. Опарин рассматривал в качестве доказательства выдвинутого им положения, что белковые молекулы коацерватов могли синтезироваться и без матричного кода. Третий этап - появление первичных живых организмов. От простых углеродистых соединений химическая эволюция привела к высокополимерным молекулам, которые составили основу формирования примитивных живых существ. Переход от химической эволюции к биологической характеризовался появлением новых качеств, отсутствующих на химическом уровне развития материи. Главными из них были внутренняя организация протобионтов, приспособленная к окружающей среде благодаря устойчивому обмену веществ и энергии, наследование этой организации на основе репликации генетического аппарата (матричного кода). А. И. Опарин с сотрудниками показал, что устойчивым обменом веществ с окружающей средой обладают коацерваты. При определенных условиях концентрированные водные растворы полипептидов, полисахаридов и РНК образуют коацерватные капельки объемом от 10-7 до 10-6 см3, которые имеют границу раздела с водной средой. Эти капельки обладают способностью ассимилировать из окружающей среды вещества и синтезировать из них новые соединения. Так, коацерваты, содержащие фермент глюкогенфосфорилазу, впитывали из раствора глюкозо-1-фосфат и синтезировали полимер, сходный с крахмалом. Подобные коацерватам самоорганизующиеся структуры описал С. Фоке и назвал их микросферами. При охлаждении нагретых концентрированных растворов протеиноидов самопроизвольно возникали сферические капельки диаметром около 2 мкм. При определенных значениях рН среды микросферы образовывали двухслойную оболочку, напоминающую мембраны обычных клеток. Они обладали также способностью делиться почкованием. Хотя микросферы не содержат нуклеиновых кислот и в них отсутствует ярко выраженный метаболизм, они рассматриваются в качестве возможной модели первых самоорганизующихся структур, напоминающих примитивные клетки. Клетки - основная элементарная единица жизни, способная к размножению, в ней протекают все главные обменные процессы (биосинтез, энергетический обмен и др.). Поэтому возникновение клеточной организации означало появление подлинной жизни и начало биологической эволюции.[4]

Заключение

Эволюционные идеи - представления об историческом развитии наблюдаемого разнообразия жизни - возникали еще тысячелетия назад. Все более обогащаясь фактами с прогрессом естествознания, они привели в конце XVIII в. к формированию эволюционного учения. Вскрытие Ч. Даренном механизма естественного отбора выделило в эволюционном учении теорию эволюции. Для понимания современного состояния и проблем эволюционного учения необходимо знание основных исторических этапов формирования эволюционизма. Таких этапов, по существу, лишь два - додарвиновский и дарвиновский. В д од ар вино веком этапе в качестве подраздела можно выделить период, связанный с формированием Ж.Б. Ла-марком первого эволюционного учения. [6]

В целом можно сказать, что, несмотря на неоднократно высказывавшиеся гениальные догадки о развитии эволюции живой природы, до конца XVIII в. господствует «мысль о целесообразности установленных в природе порядков», о сотворении кошек для пожирания мышей, а мышей — чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа — чтобы доказать мудрость творца. Высказывавшиеся элементы эволюционизма еще не складывались в цельное эволюционное учение. Впервые такое учение было создано Ж.Б. Ламарком (1744—1829).[2]

Интерес к теории эволюции, несмотря на бурное развитие все новых и новых областей биологического знания, не снижается, а постоянно растет. Обсуждение эволюционных проблем привлекает биологов всех направлений и специальностей, философов, социологов, психологов, математиков, физиков, химиков и экономистов. Это не случайно. Уровень разработанности теории эволюции имеет непосредственное значение для осмысливания и восприятия любых достижений современного естествознания, рационального использования живых природных ресурсов, формирования мировоззрения общества, понимания Человеком своего места в природе.

Сегодня эволюционная теория позволяет интегрировать достижения всех специальных биологических дисциплин (определяя в значительной степени направления каждой из них), завтра — станет основой оптимальной стратегии взаимоотношения развивающегося человечества и биосферы Земли.

Список литературы:

Аносов И.П., Кулинич Л.Я. Основы эволюционной теории. Изд.: «Твим интер», 1999. – 201с.

Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М.: КМК, 2004.-432с.: 266 ил.

Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.:Академия, 2001. – 425с.

Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. М.: «Наука», 1968. – 173с.

Северцов А.С. Теория эволюции. Учеб. для студентов вузов, общучающихся по направлению "Биология". - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 380 с.

Яблоков А.В. Эволюционное учение: Учеб. для биол. спец. вузов/ А.В.Яблоков, А.Г.Юсуфов. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Высш.шк., 2004.- 310с.: ил.

http://bookre.org/reader?file=355659&pg=2

http://www.scienceandapologetics.org/pdf/refuting_evolution.pdf

http://sbio.info/list.php?c=obbevolut

http://biofile.ru/bio/8679.html

«Развитие эволюционных взглядов

в Древнем мире»

8