СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

«Реализация проектной деятельности на уроках русского языка как средство формирования регулятивных УУД у младших школьников»

Определение педагогических условий, способствующих формированию регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников в процессе организации проектной деятельности на уроках русского языка и их проверка в ходе практики.

Просмотр содержимого документа

««Реализация проектной деятельности на уроках русского языка как средство формирования регулятивных УУД у младших школьников»»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………....……………………………4

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …………….…………………………………………………………………...…..8

1.1. Формирование регулятивных универсальных учебных действий – одно из требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования………………………………………………..8

1.2. Психолого-педагогические аспекты проектирования как вида учебной деятельности……………………………………………………………………..11

1.3. Анализ специфики организации проектной деятельности в УМК «Школа России» и «Планета знаний»

…………………………………………………………………………………….18

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО 2 КЛАССЕ…………………………………………………………………………20

2.1. Диагностика уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий у учащихся 2 класса…………………………………......20

2.2. Использование метода проектов при изучении русского языка для формирования регулятивных универсальных учебных действий

………………………………………………………………………………..….27

2.3. Опыт работы по формированию регулятивных универсальных учебных действий в процессе проектной деятельности при изучении темы «Части речи» во 2 классе ……………………………………………………………….38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………......49

ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………….…...55

ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………….................56

Введение

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования является формирование учебной деятельности, обеспечивающей младшим школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.

Умение учиться – это фактор повышения эффективности освоения учащимися не только предметными знаниями, в том числе и по русскому языку, но и овладения универсальными учебными действиями (далее - УУД).

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) группой авторов: Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. Эта концепция в начальной школе призвана конкретизировать требования к результатам начального общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ.

Универсальность учебных действий проявляется в том, что они:

1) носят предметный и метапредметный характер;

2) обеспечивают преемственность всех ступеней учебного процесса;

3) позволяют организовать и регулировать деятельность учащегося независимо от ее специально-предметного содержания;

4) обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося;

5) обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. [1]

В Федеральном компоненте государственного стандарта образования предъявляются такие требования к выпускнику начальной школы, как:

- интерес к дальнейшему изучению русского языка;

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, обогащать жизненный опыт, решать практические задачи;

- умение создавать творческие работы, оформлять их;

- умение сотрудничать;

- умение работать с компьютером, с разными источниками информации.

Одной из важнейшей задач современной начальной школы является формирование совокупности универсальных учебных действий - познавательных, регулятивных, коммуникативных, что обеспечивает возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять познавательную деятельность.

В данной работе остановимся на формировании регулятивных универсальных учебных действий, которые направлены на управление познавательной и преобразовательной деятельностью обучающихся. Освоение данного вида УУД позволит младшему школьнику регулировать свою деятельность: ставить цель с учетом изученного и усвоенного учебного материала; составлять план и последовательность своих действий; прогнозировать уровень усвоения, необходимого времени для достижения результата; осуществлять самоконтроль с целью установления пробелов; корректировать (вносить дополнения), оценивать качество усвоения; стремиться преодолевать препятствия (волевая саморегуляция).

Особенности проектной деятельности были определены такими педагогами как Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрик. Значительный вклад внесли педагоги и психологи П.П. Блонский, В.П. Вахтеров. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. М.И. Гуревич, М.Б. Павлова, Дж. Питт, И.А. Сасова вывели главный основополагающий принцип метода проектов - исходить из интересов самого ребенка, детских интересов сегодняшнего дня, непосредственно связанных с текущими практическими и духовными нуждами самих детей, их близких, общества.

Проблема исследования - условия эффективного формирования регулятивных УУД на уроке русского языка в процессе организации проектной деятельности.

Объект исследования - процесс формирования регулятивных УУД у младших школьников на уроках русского языка посредствам проектной деятельности.

Предмет исследования - условия формирования регулятивных УУД в процессе организации проектной деятельности обучающихся на уроках русского языка в начальной школе.

Цель исследования - определение педагогических условий, способствующих формированию регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников в процессе организации проектной деятельности на уроках русского языка и их проверка в ходе практики.

Гипотеза исследования: работа по формированию регулятивных УУД младших школьников в процессе организации проектной деятельности будет эффективна, если:

· формирование регулятивных УУД будет проходить целенаправленно и систематически;

· своевременно будет проводиться диагностика уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий младших школьников;

· в ходе выполнения проектной деятельности учащиеся будут вовлечены в процесс планирования, корректировки, оценки и анализа собственной деятельности и деятельности одноклассников.

Исходя из цели, гипотезы и учитывая специфику предмета исследования, определены следующие задачи:

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по технологии проектной деятельности.

2. Определить сущность понятия «регулятивные универсальные учебные действия» и их функции.

3. Изучить систему работы по проектной деятельности младших школьников в УМК «Школа России» и «Планета знаний».

4. Выявить возможности организации проектной деятельности на уроках русского языка для формирования регулятивных УУД.

5. Разработать серию уроков русского языка, на которых будет организована проектная деятельность учащихся, и отследить уровень сформированности регулятивных УУД у младших школьников.

Для решения поставленных задач использованы следующие методы исследования:

· анализ психолого-педагогической и методической литературы;

· изучение школьной документации и продуктов деятельности;

· наблюдение;

· беседа;

· изучение педагогического опыта;

· систематизация.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Формирование регулятивных универсальных учебных действий - одно из требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала образования. Новые социальные запросы, отраженные в требованиях ФГОС, определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Актуальной и новой задачей образования становится обеспечение развития универсальных учебных действий как психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования. Наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин, формирование совокупности универсальных учебных действий является также и залогом профилактики школьных трудностей.

В широком значении «универсальные учебные действия» - саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении (собственно в психологическом значении) «универсальные учебные действия» - это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний, включая организацию этого процесса.

На сегодняшний день вместо простой передачи знаний, умений и навыков от педагога к обучающемуся приоритетной целью образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса [16].

На сегодняшний день вместо простой передачи знаний, умений и навыков от педагога к обучающемуся приоритетной целью образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса [16].

Традиционно учитель был обязан дать ученику глубокие и прочные знания по предметам. Жизнь меняется быстро, и ни учитель, ни родитель, ни сам ученик не в состоянии предугадать, какие знания и умения ему понадобятся в будущем. Отсюда возникает необходимость в умении обучаться и развиваться в течение всей жизни. И как следствие, вместо передачи суммы знаний важно развитие личности учащегося на основе способов деятельности. Но это не значит отказа от «багажа» знаний, просто меняются приоритеты: предметное содержание перестает быть центральной частью стандарта.

Одной из первостепенных задач развития современного образования заключается в обновлении его содержания, методов обучения и достижении на этой основе нового качества его результатов.

Образовательное учреждение должно формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования.

Компетенция в переводе с латинского (competentia) означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом.

По мнению Хуторского А.В. и академика РАО Краевского В.В., формирование компетенций происходит средствами содержания образования. В процессе образования у детей должны быть сформированы способности ориентироваться во взрослом мире и решать в повседневной жизни реальные проблемы - от бытовых до производственных и социальных. [30]

Чтобы сформировать ключевые компетенции, необходимо начинать развивать определенные навыки, способствовать вырабатыванию универсальных учебных действий уже с младшего возраста.

В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

УУД направлены на достижение планируемых результатов. Различают три группы планируемых результатов.

1. Предметные универсальные учебные действия – лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний).

2.Метапредметные универсальные действия – познавательные, коммуникативные и регулятивные.

3. Личностные универсальные учебные действия – эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни.

Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации.

Функция регулятивных УУД - организация учащимся своей учебной деятельности.

К регулятивным УУД относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Итак, по замыслу авторов стандарта, выпускники начальной школы способны овладеть всеми типами регулятивных универсальных учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. [28, 4 с].

1.2. Психолого-педагогические аспекты проектирования как вида учебной деятельности

Метод проектов возник еще в начале прошлого века, когда умы педагогов, философов были направлены на то, чтобы найти способы, пути развития активного самостоятельного мышления ребенка, чтобы научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает школа, а уметь применять их на практике. Само же слово «проект» заимствовано из латыни: причастие projectus означат «выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». М. В. Дубова даёт определение: проект – это самостоятельно планируемая и реализуемая школьная работа, с которой речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности (игры, путешествия, спасения попавших в беду людей и так далее) [10]. Метод проектов по сути своей предполагает с одной стороны использование проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных четко на реальный практический результат, значимый для ученика, а с другой - целостную разработку проблемы с учетом различных факторов и условий её решения и реализации результатов. Именно поэтому, как отмечает В.А. Кальней, проектная методика характеризуется высокой коммуникационностью, предполагает выражение обучающимися своих собственных мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность, принятие личной ответственности за продвижение в обучении. [15]

В школе метод проектов понимается очень широко. Проекты являются методом комплексного изучения той или иной темы, вокруг которой мобилизуется и концентрируется внимание обучающихся. С.В. Митрохина отмечает, что важно одно: чтобы создался интерес и увлечение у детей, чтобы основные виды школьных работ концентрировались на живом и жизненном материале. Тогда сама цельность и непосредственность занятий даже у детей младших групп стимулирует настойчивость и энергию всей школьной группы. [21]

Для эффективной организации проектной деятельности школьников, её планирования педагогу необходимо ориентироваться во всём возможном многообразии проектов, хорошо представлять специфику каждого из них. В настоящий момент в отечественной психолого-педагогической литературе представлены различные классификации (типологии) ученических проектов.

В учебно-методическом пособии Н.Н. Деменевой «Личностно ориентированные педагогические технологии в начальной школе, соответствующие требованиям ФГОС» представлено подробное описание разных видов проектов. По охвату школьных дисциплин проекты делятся на два основных типа: монопроекты, охватывающие проблематику в рамках одной школьной дисциплины (языковые, литературные, математические, исторические, музыкальные, экологические и т.д.); междисциплинарные (или межпредметные, или надпредметные), решающие проблемы, затрагивающие несколько дисциплин, требующие интеграции знаний, умений и навыков из разных учебных предметов.

По количеству участников учебные проекты дифференцируются на индивидуальные, выполняемые каждым учащимся персонально и групповые, субъектом которых является объединение участников, различное по количеству и по составу.

По признаку продолжительности проведения проекты делятся на три основные группы. Краткосрочные проекты по длительности не превышают одной недели, чаще охватывают несколько уроков. Проекты средней продолжительности выполняются от недели до месяца. Долгосрочные проекты разрабатываются от месяца до нескольких месяцев или более.

По характеру координации (типу руководства) проекты могут быть с открытой, явной координацией и со скрытой координацией. В любом случае проект учащегося управляется педагогом (прямо или косвенно).

По широте контактов проекты (территории охвата) проекты можно разделить на следующие типы: внутриклассные, внутришкольные, региональные, международные. [8]

Многообразие видов проектов с точки зрения их содержания и организации, по мнению Н.В. Ивановой, свидетельствует о широкой сфере возможного применения проектной деятельности практике школьного обучения и является её неоспоримым достоинством. [12]

Важнейшим условием эффективности проектной деятельности младших школьников, по мнению И.Д. Чечеля, является системность в её организации, соблюдение педагогом определённой последовательности, логики в применении разновидности проектов. [31]

И.С Сергеев в своих работах выделил формулу проекта «Пять П».

Шестое «П» проекта — его Портфолио, т. е. папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и отчеты и др. [14, с 32]

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт!

Рассмотрим основные этапы работы учащихся над проектом, описанные в книге А. В. Бычкова «Метод проектов в современной школе».

Ценностно-ориентационный этап представляет собой погружение в проект, выбор темы и проблемы проекта. На этом этапе важно осуществить мотивацию проектной деятельности, раскрыть значимость проекта, пробудить у учащихся интерес к теме проекта.

На этапе планирования и организации деятельности проводится выдвижение и обсуждение идей, направленных на решение проблемы, выделение ряда подпроблем, уточняющих общую проблему; планирование работы, определение пошаговых действий по реализации плана, выбор формы продукта и вида презентации предполагаемых результатов; объединение учеников в микрогруппы, распределение обязанностей между группами, распределение ролей в группах.

На конструктивном этапе организуется самостоятельная работа учащихся по поиску источников информации, изучению этих источников, анализу полученных данных.

Следующий этап – это создание продукта проектной деятельности. На нём проводится обсуждение и обобщение результатов работы, их оформление и создание продукта проекта.

Выбор и уточнение формы презентации, составление её сценария, распределение обязанностей между учащимися происходит на этапе подготовки к презентации.

На этапе презентации продукта реализуется запланированный сценарий презентации. Она может проводиться как внутри класса, так и с приглашением гостей.

Рефлексивно-оценочный этап предполагает анализ и оценку результатов работы над проектом. [3]

Характер взаимодействия педагога и школьников в процессе выполнения проекта на всех перечисленных этапах принципиально иной по сравнению с традиционным (авторитарным) обучением. Это отмечает в своей работе Е. Н. Селивёрстова. Самостоятельность учащихся хорошо формируется и проявляется в практической деятельности. Недаром метод проектов занимает всё более важное место в школе. [27]

Работа над проектом предполагает тесное взаимодействие учителя и учащегося. Правильно организовать совместную деятельность не всегда простая задача для педагога. Существуют две крайности: педагог полностью предоставляет учащегося самому себе; педагог постоянно вмешивается, лишая ученика инициативы.

Таким образом, учитель должен найти «золотую середину», когда ученик бы чувствовал, что проект – это его работа, изобретение, реализация собственных замыслов. С другой стороны, при необходимости, он должен получать помощь учителя, чувствовать уважение к самому себе и своей точке зрения.

Е. А. Воскобойникова, обращаясь к идее Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития, выделяет три формы взаимодействия учителя и ученика в рамках проекта:

1) сегодня часть работы ребёнок выполняет сам, а другую (трудную) работу выполняет вместе со взрослым (под его руководством), тогда завтра он самостоятельно сможет выполнить весь объём подобной работы;

2) сегодня ребёнок выполняет всю работу самостоятельно (даже ту часть, которая для него сложна и недоступна), совершая при этом ошибки, то часто не добиваясь результата, как следствие, теряет мотив к деятельности, завтра он подобную работу выполнять не сможет;

3) сегодня ребёнок выполняет лишь то, что он умеет делать, а трудную, недоступную часть делает взрослый, то завтра ребёнок так и не научиться выполнять такую работу. [6]

Поэтому только совместная деятельность с учителем в ходе работы над проектом даст ученику возможность освоить новые знания, умения и навыки и усовершенствовать уже имеющиеся.

Немаловажен возраст учащихся. Методическими рекомендациями Департамента образования г. Москвы проектную деятельность рекомендуют использовать со второго класса начальной школы. Но в реальности дети способны выполнять проекты с пяти лет, начиная с дошкольной ступени образования. Тем не менее, дети до 6 лет в большей степени опираются на помощь взрослых, так как им сложно сформулировать цель исследования, спланировать деятельность, грамотно оформить теоретическую и практическую части, но определить тему, актуальность и применение полученных знаний и умений им вполне под силу. Это можно объяснить тем, что дети данного возраста очень любознательны, они задают много вопросов и мыслят нестандартно.

Т. Н. Кравец утверждает, что в младшей школе роль учителя велика, хотя обучающиеся всё большее могут выполнять самостоятельно. Временные рамки им становятся понятны, и они могут планировать свою деятельность, организовать работу с опытами, видеть результат своего продукта. Большое значение имеет Интернет и возможности компьютера, так как в начальной школе ученики уже умеют им пользоваться. Самостоятельно они могут осуществлять сбор информации, оформлять работу, создавать мультимедийные презентации. Но ученики нуждаются в значительной обучающей и стимулирующей помощи педагога. Им сложно на протяжении долгого времени сохранять интерес к какой-либо работе, не выпускать из виду отдалённую цель. Младшие школьники не в состоянии гибко реагировать на новые обстоятельства и вносить необходимые изменения в работу. Не всегда в потоке информации удаётся отделить главное от второстепенного, достоверные сведения от сомнительных. Кроме того, анализировать, классифицировать, обобщать младшие школьники пока только учатся и именно в этом случае важна помощь учителя. Однако не стоит забывать, что проект – это, прежде всего, самостоятельная деятельность учащихся. [17]

Таким образом, проектная деятельность на уроках в начальной школе может применяться достаточно широко при условии соблюдения педагогических требований к организации проектирования и учета возрастных особенностей младших школьников.

1.3. Анализ специфики организации проектной деятельности в УМК «Школа России» и «Планета знаний»

В рамках реализации ФГОС НОО ведутся поиски интеграции учебной и внеурочной деятельности, разработаны методические рекомендации по организации внеурочной проектной деятельности учащихся начальных классов. Вместе с тем, на данный момент только в отдельных учебно-методических комплектах (УМК) для начальной школы - "Школа России","Планета знаний" – представлены темы, содержание проектов и рекомендации по их выполнению, как для учителя, так и для учащихся.

УМК «Планета знаний» является единственным из всех действующих УМК для начальной школы, в котором авторами всех основных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир) выстроена система работы по проектной деятельности младших школьников.

Учебные проекты по русскому языку, предлагаемые в УМК, можно разделить на информационные, практико-ориентированные, творческие и исследовательские [34].

Информационные проекты направлены на сбор сведений о языковых объектах, на расширение и углубление знаний по изучаемой теме, на ознакомление всех обучающихся с полученной информацией, представленной в виде презентации, альбома, папки с файлами (тематические книжки-малышки стихов, сборники считалок, загадок, скороговорок, пословиц, фразеологизмов).

Практико-ориентированные проекты определяются их практическими потребностями в процессе изучения родного языка. Продуктами таких проектов являются: сборник орфографических правил и памяток «Узелки на память», сборник «Орфографические задачи», словарь «Энциклопедия слова», «Словарик речевого этикета», наглядно-иллюстративный материал (схемы, таблицы, модели, плакаты), тренажеры (карточки-перфокарты, словесный конструктор «Состав слова» и др.)

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности учащихся. Продукт - результат коллективной деятельности учащихся: альбом «Русский язык в стихах, сказках и рисунках», афиша-приглашение на праздник, сценарий внеклассного мероприятия «Праздник русского алфавита», «День славянской письменности и культуры», художественный журнал или газета на темы «Краски осени», «Мои летние открытия», «Лето – время отдыха и открытий», «Интересные и забавные случаи в зимние каникулы».

Исследовательские проекты проводятся в 3-4 классах и носят частично-исследовательский характер, связанный с выдвижением и проверкой выдвинутых гипотез на соответствие их с теорией языка, с данными, зафиксированными в научных источниках (история происхождения слова, названия населенного пункта, «Мое имя», детская энциклопедия «Тайны русских слов» и др.)

Рассмотрим общие подходы к проведению проектной деятельности по учебному предмету русский язык в УМК «Планета знаний» (авторы Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина, Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина). В методических пособиях для учителя есть методические рекомендации «О проектной деятельности по учебникам «Русский язык», а в тематическом планировании по каждому году обучения даются краткие методические комментарии по проведению инструктажа по теме проекта и характеристика деятельности учащихся.

Научно-методические основы организации проектной деятельности в УМК «Планета знаний»:

системно-деятельностный и компетентностный подходы;

учет возрастных и психологических особенностей, индивидуальных возможностей и потребностей младших школьников;

ориентация проектной технологии на специфику начальной школы.

Следует подчеркнуть, что авторы УМК выстраивают содержание и организацию ПД, учитывая специфику начальной школы. Темы для проектов на каждый год обучения отбираются в соответствии с программным материалом по русскому языку, предусматриваются межпредметные связи с «литературным чтением» и «окружающим миром» с целью расширения, систематизации полученных знаний и их применения на практике.

Средством организации ПД в учебниках являются инструкционные карты, при составлении которых учитывались психологические особенности мышления младших школьников. Так, в учебниках для 1-2 классов инструкционные карты представлены на развороте учебника в виде наглядных образов. Например: тема «Русский язык – твой помощник» (1 класс, конец года). В рисунках обозначены основные характеристики ПД: 1) для чего так важна данная тема (в учебе, семье, магазине, на улице, на отдыхе); 2) какие могут быть источники информации (библиотека, семья, телевидение, словари); 3) какие проекты (продукты) по теме могут быть выполнены (письма близким, поздравительные открытки друзьям, записная телефонная книжка, игры «Веселый наборщик» и «Поле чудес»). В 3-4 классах инструкционные карты приобретают более деловой характер. На левой стороне разворота учебника авторы предлагают учащимся ответить на вопросы по изученному материалу, ставят перед ними проблемные вопросы, просят выдвинуть гипотезу и проверить ее, сравнив с информацией в детских справочниках, энциклопедиях, словарях и т.д. На правой странице учебника даются планы подготовки проекта, описываются этапы деятельности по созданию продуктов. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

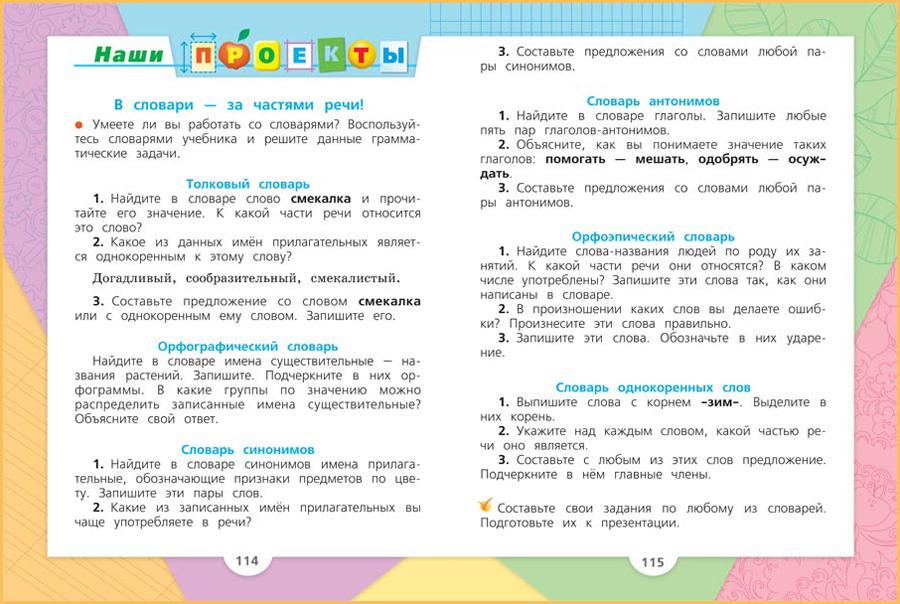

Рассмотрим организацию проектной деятельности в УМК « Школа России» на примере учебника 2 класса по русскому языку (авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого). Авторы данного УМК выстраивают содержание и организацию проектной деятельности, учитывая специфику начальной школы. Темы для проектов имеют межпредметную связь с «литературным чтением» и «окружающим миром», а также связаны с программным материалом по русскому языку, что способствует расширению и систематизации полученных знаний, так же как и в УМК «Планета знаний».

Средством организации ПД в учебниках является раздел «Наши проекты», в котором предлагается тема проекта и рекомендации к выполнению. В этом же разделе учащимся предлагается решить грамматические задачи и, собрав материал, приступить к созданию готового продукта. При составлении заданий учитываются психологические особенности мышления младших школьников (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

Отличием от УМК «Планета знаний» является отсутствие инструкционных карт по выполнению проектов, четкого плана, рекомендации по выбору литературы, а также этапов деятельности по созданию продуктов. Это делает УМК «Планета знаний» более приоритетным по сравнению с другими УМК в плане выполнения проектной деятельности.

2. ОПИСАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО 2 КЛАССЕ

2.1. Диагностика уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий у учащихся 2 класса МБОУ «Средняя школа №1» г. Дзержинска.

Базой прохождения стажировки являлся 2 «А» класс МБОУ «Средняя школа №1» г. Дзержинска Нижегородской области.

Здание школы – типовой проект. Для эффективности реализации образовательного процесса в школе все учебные кабинеты начальных классов оснащены автоматизированным рабочим местом учителя, включающим в себя: компьютер, МФУ, интерактивную доску, проектор, часть кабинетов оснащены документ-камерами и цифровыми лабораториями. Учебный кабинет, в котором проводились уроки, эстетично оформлен, имеет паспорт, учебно–наглядные пособия и программное обеспечение по каждому учебному предмету, а также справочную литературу (энциклопедии, словари).

Во 2 «А» классе обучается 24 ученика, из них 14 девочек и 10 мальчиков. Все учащиеся были зачислены в класс в 2016 году. До поступления в школу они воспитывались в детском саду, многие посещали подготовительный класс школы. Большинство учащихся из благополучных по семейному статусу семей. Во всех семьях родители занимаются воспитанием детей. В них созданы необходимые условия для выполнения домашних учебных заданий.

Командиром класса является Эвина Д., заместителем Колчев П. Класс мало участвует в общественно-полезной работе, если только это необходимо. Самые активные в классе девочки, они выступают на школьных концертах, участвуют в различных школьных олимпиадах, а также интернет-олимпиадах, занимают призовые места.

В классе преобладает средний уровень успеваемости. Отличников нет, но есть те, а именно 7 человек, кто претендуют на оценки «отлично». Большая часть хорошистов - девочки. Неуспевающих ребят нет. На уроках ученики работают активно, стремятся получить положительные оценки.

Процесс обучения русскому языку осуществляется по учебнику «Русский язык» авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий (УМК «Школа России»). В беседе с учителем было выявлено, что большинство детей находятся на среднем уровне обученности по русскому языку– 17 человек (71%), четыре человека имеют высокий уровень (16%), низкий уровень преобладает у трёх человек (13%).

При анализе ошибок в рабочих тетрадях и тетрадях для контрольных работ по русскому языку было установлено, что у большинства детей плохо сформированы навыки самооценки и самоконтроля. Причина допускаемых ошибок в невнимательности и недостаточном уровне сформированности регулятивных универсальных учебных действий.

Для выявления уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий было проведено исследование - диагностирующая работа в тетради на печатной основе Г. Н. Близнецовой, Д. Н. Венидиктовой и др. «Мои успехи». Данная диагностика направлена на выявление уровня сформированности универсальных учебных действий. Работа состоит из пятнадцати заданий. Учащимся 2 класса были предложены для выполнения задания 7, 8, 14,15, направленные на выявления уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий.

Седьмое и восьмое задание были направлены на выявление уровня контроля.

Задание №7

Восстанови числа в выражениях. Проверь вычисления, используя обратные действия. Запиши выражения с обратными действиями на клетчатом поле. Если есть ошибки, то исправь восстановленные числа.

..7 ..9 7..

+ 5.. + 6.. - ..5

126 147 59

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Задание №8

1) Прочитай. Вставь пропущенные буквы.

Наступила в..сна. Ласково греет со..нце. Зазеленела м..лодая тра..ка. Д..ревья проснулись от зимнего сна. Из бере..ки сочится сла..кий сок. Радос..но посвистывают синички. Воздух наполнился чудес..ным ароматом.

2) Проверь правильность выполнения задания, определив к каким орфограммам, относятся пропущенные буквы. Заполни таблицу. Если в этих словах ты допустил ошибки, то исправь их в тексте.

| Орфограммы | Слово из текста | Проверочное слово |

| 1. Непроизносимые согласные. |

|

|

| 2. Парные согласные в корне слова. |

|

|

| 3. Безударные гласные в корне слова. |

|

|

Четырнадцатое задание направлено на выявление уровня планирования.

Задание №14

«Восстанови план «Как определить падеж имён существительных, дополнив его пункты»

1) Нахожу в предложении ________, к которому относится имя существительное.

2) Задаю от этого слова к имени существительному падежный _________.

3) Смотрю на _________ (если он есть).

4) По предлогу и по заданному ________ определяю падеж.

5) Для проверки подбираю вспомогательное ________.

Используя восстановленный план, определи падеж у выделенных слов и запиши его над словом.

Рожь похожа на пшеницу. Колос пшеницы потолще, а ржи - потоньше. Чёрный хлеб делают из ржи, поэтому он называется ржаным.

С помощью пятнадцатого задания был выявлен уровень сформированности оценки.

Задание №15

Ученикам 2 класса надо было грамотно, аккуратно списать текст.

Темнеет в озере вода. Дует лёгкий ветерок. На зеркале воды покачиваются водяные лилии. В этом глубоком месте озера живёт водяной. Весь подводный мир служит ему.

К данному тексту ученикам предложили выполнить следующие задания:

- выписать из текста два слова с проверяемой безударной гласной в корне и записать к ним проверочные слова;

- найти и выписать из текста родственные слова к слову вода.

Ученик второго класса выполнил задание так.

Саша К.

Темнеет в озере вода. Дует лёгкий ветерок. На зеркале воды покачиваются водяные лилии. В этом глубоком месте озера живёт водяной. Весь подводный мир служит ему.

Вода - водяной.

Ветерок - ветер.

Вода - воды, водяные, водяной, подводный.

Дополни критерии оценки выполнения данного задания.

1. Полнота выполненной работы.

списан текст

списан текст

выписаны два слова с проверяемой безударной гласной в корне и записаны к ним проверочные слова

выписаны два слова с проверяемой безударной гласной в корне и записаны к ним проверочные слова

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Правильность выполненной работы

текст переписан __________________

текст переписан __________________

слова с проверяемой безударной гласной в корне выписаны верно и записаны к ним проверочные слова _____________

слова с проверяемой безударной гласной в корне выписаны верно и записаны к ним проверочные слова _____________

родственные слова выписаны _____________

родственные слова выписаны _____________

На основе этих критериев оцени выполненные задания. Поставь + или - на соответствующих строчках. Найденные ошибки в работе ученика подчеркни.

Работа была проверена в соответствии с предоставленными критериями.

Задание 7. Умение осуществлять контроль своих действий на математическом материале.

Критерии оценивания:

2 балла – выполнил проверку обратным действием в 3 выражениях и исправил результаты.

1 балл – выполнил проверку обратным действием в 2 выражениях и исправил результаты.

0 баллов – другие варианты.

Задание 8. Умение осуществлять контроль своих действий на материале русского языка.

Критерии оценивания

2 балла – верно выписаны все 8-9 слов, записаны к ним проверочные слова.

1 балл - верно выписаны 6-7 слов с указанной орфограммой, записаны к ним проверочные слова.

0 баллов – другие варианты.

Задание №14. Умение планировать действия.

Критерии оценивания:

2 балла – вставлено верно 5 слов и определены падежи у выделенных слов.

1 балл – вставлено верно 3-4 слова и определены падежи у выделенных слов

0 баллов – другие варианты.

Задание №15. Умение оценивать полученный результат по критериям.

Критерии оценивания

2 балла – верно дописано 4 критерия и правильно дана оценка работе по 6 критериям;

1 балл - верно дописано 3 критерия и правильно дана оценка работе по 5 - 4 критериям;

0 баллов – другие варианты.

В результате проверки работы в соответствии с критериями было определено количество набранных учащимися баллов и определён уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий. Результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты исследования уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий

| № | Фамилия Имя | Регулятивные УУД | Итог | ||

| 7-8. Контроль | 14. Планирование | 15. Оценка | |||

| 1 | Давид А. | 2 | 2 | 1 | 2 |

| 2 | Кристина Б. | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 3 | Егор Г. | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 4 | Надежда Д. | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 5 | Злата Д. | 1 | 2 | 1 | 1 |

| 6 | Платон К. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7 | Ксения К. | 2 | 0 | 1 | 1 |

| 8 | Филипп М. | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 9 | Арсентий М. | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 10 | Герман М. | 1 | 1 | 0 | 1 |

| 11 | Евгения М. | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 12 | Никита М. | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 13 | Александр П. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 14 | Дарья П. | 2 | 2 | 1 | 2 |

| 15 | Александра С. | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 16 | Варвара С. | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 17 | Милана С. | 2 | 0 | 0 | 1 |

| 18 | Полина С. | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 19 | Анастасия Т. | 2 | 0 | 1 | 1 |

| 20 | Лев Ф. | 2 | 2 | 1 | 2 |

| 21 | Никита Ф. | 2 | 2 | 0 | 1 |

| 22 | Ксения Ф. | 2 | 2 | 1 | 2 |

| 23 | Алена Ш. | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 24 | Дарья Э. | 2 | 0 | 1 | 1 |

Диаграмма 1

После анализа работ учащихся было выявлено, что пять человек (29%) имеют высокий уровень, двенадцать человек (50%) имеют средний уровень, семь человек (21%) имеют низкий уровень. Таким образом, было решено провести серию уроков с применением проектной деятельности, направленных на формирование регулятивных универсальных учебных действий, опираясь на методические рекомендации педагогов-практиков.

2.2. Использование метода проектов при изучении русского языка

для формирования регулятивных универсальных учебных действий

По мнению И. Н. Добротиной, русский язык как учебный предмет – плодородная почва для организации проектной деятельности обучающихся. Учителя часто сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие интереса к изучению русского языка среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие навыка анализа и обобщения. Интересная работа в группе даст возможность ребятам почувствовать предмет «русский язык», получить новые знания, а учителю – решить вышеперечисленные проблемы, в том числе формирование регулятивных УУД: умение принимать и сохранять учебную задачу; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, ставить новые учебные задачи в процессе деятельности; умения осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль; умение участвовать в презентации продукта; умение оценивать результаты собственной деятельности и результаты групповой работы над проектом.

Метод проектов четко ориентирован на реальный практический результат, - отмечает В. В. Гузеев. Во время работы строятся новые отношения между учениками, а также между учителем и учащимися. Расширяется их образовательный кругозор, возрастает стойкий познавательный интерес. Работа над проектом помогает учащимся проявить себя с самой неожиданной стороны. У них есть возможность показать свои организаторские способности, скрытые таланты, а также умение самостоятельно добывать знания, что является очень существенным для организации процесса обучения в современной школе. Проектная деятельность играет важную роль в формировании универсальных учебных действий. [7]

Проекты, предназначенные для обучения языку, обладают как общими для всех проектов чертами, так и отличительными особенностями. Е. Н. Землянская в своей статье выделяет главные среди них:

- использование языка в ситуациях, максимально приближенных к условиям реального общения;

- акцент на самостоятельной работе учащихся (индивидуальной и групповой);

- выбор темы, вызывающей большой интерес для учащихся и непосредственно связанной с условиями, в которых выполняется проект;

- отбор языкового материала, видов заданий и последовательности работы в соответствии с темой и целью проекта;

- наглядное представление результата. [11]

При использовании метода проектов учитель заранее тщательно готовится к таким урокам. Это не «ежедневные» технологии. С точки зрения Н. М. Конышевой, в начале учебного года желательно выделить те темы (наиболее сложные в плане понимания, усвоения), вопросы, разделы, программы конкретного курса, по которым желательно было бы провести проект. Это необходимо для того, чтобы дать возможность учащимся более глубоко и детально вникнуть в материал, дать возможность самостоятельно в нем разобраться не на уровне воспроизведения, а на уровне применения данного материала для решения какой-то значимой проблемы, для приобретения нового знания. [18]

Достаточно крупных проектов может быть два-три в течение года. Каждый проект требует заметных усилий со стороны ученика, которого никто на это время не освобождает от текущей работы. Поэтому надо предусмотреть такую ситуацию, при которой единовременно один ученик работал бы над одним проектом и имел некоторый перерыв между работой над проектами по разным предметам.

Т. Н. Шлинке в свое статье отмечает, что проект требует тщательной подготовки, и проведение его занимает 5-6 уроков (если это проект, рассчитанный на урочную деятельность). Причем защита проектов предусматривает, как правило, сдвоенный урок. [33]

Тематика проектов может выдвигаться учителями с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся, - считает Т. Д. Новикова. Также тематика исследования может предлагаться и самими обучающимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные.

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса школьной программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, темы проектов относятся к какому-либо сложному вопросу, актуальному для практической жизни и требующему привлечения знаний не только по русскому языку, а в различных областях: это и музыка, и окружающий мир, и изобразительное искусство, литературное чтение, их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, происходит интеграция знаний школьников. [22]

Темы для проектов предлагают авторы УМК по русскому языку, они направлены на систематизацию, расширение знаний по ключевым темам программы. Вместе с тем педагоги сами могут предлагать учащимся темы проектов.

Подготовку к проектной деятельности на уроках русского языка должна начинаться уже в 1 классе, отмечает Е. А. Воскобойникова. Самый первый проект, завершающий период обучения грамоте и письму – «Живая азбука». В процессе работы над ним обучающиеся создают творческие работы про буквы, выполняют рисунки букв, подбирают про них загадки, пословицы, ребусы, сочиняют сказки и рассказы. Презентация проекта может проходить в виде праздника, класс можно украсить работами учеников. В этот период развивается умение работать с источниками информации: художественной книгой, словарями, энциклопедиями. Важно научить добыть знания и грамотно их систематизировать. [6]

Плодотворной может быть работа со скороговорками. В ходе создания «Альбома любимых скороговорок» участники проекта решают проблему: как сказать, чтобы тебя слышали и понимали? зачем люди придумывают скороговорки? чему они помогают научиться? какие виды скороговорок бывают?

Организация проектной деятельности при работе со словарными словами во 2 классе достаточно эффективна. Сначала она ведётся совместно с учителем на уроке, потом – самостоятельно дома и идет по схеме, которая по мере накопления знаний дополняется новыми заданиями.

Запиши слово, поставь ударение.

Определи количество букв, звуков, слогов в слове.

Отметь, где написание расходится с произношением.

Найди в «Толковом словаре» и выпиши лексическое значение слова.

Составь предложение со словом.

Выпиши из словаря или подбери сам родственные слова.

Подбери слова, обозначающие действие этого предмета.

Подбери слова, обозначающие признак этого предмета. Или – подбери слова, которые можно употреблять вместе с данным словом.

Найди в художественной литературе предложение или отрывок из стихотворения с этим словом.

Найди пословицы, поговорки с этим словом.

Образец работы ученика

Медвѐдь.

Медведь – 7 б., 6 зв., 2 сл.

Медведь.

Медведь – крупное хищное животное с длинной шерстью и короткими ногами.

Медведь ест малину.

Медведь – медвежонок, медведица, медвежья.

Бродит, охотится, спит, ревет, добывает.

Бурый, белый, гималайский, злой, сильный, олимпийский.

Идет медведь между елками,

Бредет медведь между березками,

В овражки спускается,

На пригорки поднимается.

Медведь на ухо наступил. Медвежья услуга.

Работая над подобным мини-проектом, - считает М. В. Хохлова, - школьник учится планировать свою деятельность с помощью предложенного алгоритма, получая желаемый результат. Работая с информацией, ученик овладевает определенными навыками: умение работать со справочной литературой, ставить цель и планировать свою работу и т. п. Наработанный материал используется для словарно-орфографической работы на уроках: диктант по памяти, диктант с использованием загадок, творческие диктанты. [29]

В 2 классе при изучении состава слова может быть создан и реализован проект «Откуда растёт корень слова?», в котором учащиеся исследуют способы и средства образования новых слов с помощью определённых морфем. Продуктом проекта является «дерево-схема», иллюстрирующая словообразовательное гнездо, в котором представлены все возможные новообразования от определённого корня.

Проект «Похвальное слово знакам препинания» может быть создан при завершении изучения раздела, посвящённого правилам пунктуации в середине и в конце предложения. Учащиеся в группах рассматривают функции знаков препинания, правила их постановки и создают продукт, подтверждающий важность знания правил и существования знаков препинания: рассказ, сказку или стихотворение.

Защита проекта, как правило, осуществляется в форме выставки тех продуктов, которые создали ученики, публичных выступлений, творческого отчёта или праздника. По утверждению Н. И. Рагозинской, результаты выполненных проектов должны быть материальны, то есть как-либо оформлены. Для проектов, выполненных на уроках русского языка, наиболее приемлемыми могут быть следующие продукты: творческая письменная работа, письмо, альбом, бортжурнал «путешествий», газета, альманах, компьютерная презентация. [26]

По замыслу авторов ФГОС, в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют такими типами действий, как способность принимать и сохранять цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. [28] Проектная деятельность предоставляет широкие возможности для этого при соблюдении определённых условий.

Усвоение материала в форме учебной деятельности возможно, если у ученика есть внутренняя потребность что-либо понять, поэтому учителем должен быть выявлен исследовательский интерес и предпочтения учащихся, создана проблемная ситуация с учётом реальных противоречий, значимых для учеников, - отмечает Т. А. Вахромеева. В этом случае происходит постановка цели и составление плана для её достижения. [4]

Целеполагание важно для организации проектной деятельности, поэтому наряду с пониманием цели необходимо её принятие, то есть видение актуальности. Чтобы цель стала принадлежностью каждого, важно ответить на вопросы: зачем? где и для чего могут пригодиться полученные сведения.

Формирование универсального учебного действия планирования должно происходить с введения определения понятия «план» - порядок, последовательность действий. На первом этапе используются обсуждение готового плана решения учебной задачи, затем работа с деформированным планом, использование плана с недостающими или избыточными пунктами, в итоге – составление своего плана.

По ходу работы над проектом необходимо возвращаться к плану, отмечать выполненное, определять цель следующего этапа и дальнейшие действия, контролировать ход решения учебной задачи, корректировать и оценивать свои действия.

При формировании такого компонента учебной деятельности как контроль и оценка задача учителя – научить школьников самостоятельно оценивать свой труд. Каждый ученик должен пройти все этапы оценочной деятельности для того чтобы осознать: что нужно оценивать, зачем оценивать и какие формы оценок существуют. Оценивание достижений должно происходить не в сравнении с другими, а с самим собой, сегодняшнего результата с предыдущим, рекомендует О. Ф. Исакова. Учителю в этой ситуации необходимо поощрять любое незначительное достижение. [13]

Н. А. Песняева считает, что в процессе работы по подготовке и осуществлению проекта необходимо научить школьника контролировать свою речь при выражении точки зрения по заданной теме, то есть вести обсуждение проблемы с соблюдением правил учебного сотрудничества, работы в группе. [25]

Прогнозирование должно быть направлено на предвосхищение результата с учётом имеющихся знаний, а также на выявление возможных трудностей и их причин. Формированию этого универсального действия способствуют вопросы, полученные учащимися в процессе подготовки к выполнению проекта: как ты думаешь, какой результат может получиться? достаточно ли знать (определённые факты) для выполнения задания? какие трудности могут возникнуть и почему?

Попробуем соотнести этапы проекта с формируемыми регулятивными УУД на примере проекта учителя начальных классов Самылиной Ольги Юрьевны, который называется «Тренажеры по русскому языку». Суть проекта заключается в создании учениками сборника (папки) упражнений, заданий по русскому языку, позволяющих закрепить полученные знания и умения по самым трудным разделам и темам.

На ценностно-ориентационном этапе формируется такое регулятивное действие как целеполагание. Ученикам нужно выявить, какие темы, орфограммы являются наиболее трудными. Вместе с учителем они определяют, какие именно типы заданий могут помочь наиболее успешно и интересно закрепить знания по русскому языку. Затем они ставят цель и задачи проекта.

На этапе планирования и организации деятельности можем сформировать такие регулятивные действия как планирование и прогнозирование. Учащиеся выдвигают и обсуждают свои идеи заданий по русскому языку, определяют пошаговые действия по реализации плана, распределяют обязанности в микрогруппах.

На конструктивном этапе формируются волевая саморегуляция, планирование. На этом этапе учащиеся осуществляют поиск информации по выбранной теме, изучают и анализируют её.

При создании продукта проектной деятельности можем сформировать такие регулятивные УУД как планирование, прогнозирование, коррекция, контроль, волевая саморегуляция. На этом этапе учащиеся обобщают результаты своей работы, создают продукт проекта: задания и упражнения по русскому языку, вносят изменения, исправляют недочёты и оформляют свою работу

На этапе презентации продукта и рефлексивно-оценочном этапе формируем такие УУД как саморегуляция и оценка, контроль и коррекция. Представление готового продукта происходит в форме презентации проекта, то есть подготовки речи и компьютерной презентации. Здесь также требуются некие изменения, коррекция речи и оформления. Последним пунктом всей работы будет являться оценка процесса результата работы над проектом, а также оценивание собственного вклада в создании продукта.

Эффективность проектно-исследовательской деятельности на уроках русского языка в начальной школе не сводится лишь к освоению конкретного учебного предмета, но выражается в формировании положительного образовательного опыта. Участвуя в полезной, интересной, продуктивной творческой деятельности, школьники учатся анализировать собственный опыт, обозначать явления, события и собственное отношение к ним, закладывая тем самым основы своей активной жизненной позиции.

О. В. Олейник в книге «Проектная деятельность: методика обучения» пишет, что педагог в процессе работы учащихся над проектом обеспечивает их деятельность следующими способами:

- консультирует: провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации. Важно удержаться от подсказок даже в том случае, когда замечены ошибки учащихся. Консультирование может проводиться как индивидуально, так и в группе.

- мотивирует: во время работы придерживается принципов, раскрывающих перед учащимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения.

- фасиметирует: провоцирует самостоятельную оценку деятельности и её корректировку.

- наблюдает: наблюдение нацелено на получение информации, которая позволяет продуктивно работать во время консультации и ляжет в основу действий преподавателя по оценке уровня сформированности регулятивных универсальных действий у учащихся. [23]

Включение проектной деятельности в учебный процесс способствует повышению уровня компетентности учащихся в области решения проблем и коммуникации. Этот вид работы хорошо вписывается в учебный процесс и эффективен при соблюдении всех этапов проектной деятельности. Начиная работу по проекту, учителю следует обратить внимание на ряд рекомендаций. Необходимо изучить особенности класса, чтобы определить, насколько они готовы к проектной деятельности. Возможности использование таких методов как наблюдение, анкетирование и др.

Перед началом работы важно определить цель, причём в младших классах на первое место ставятся воспитательные и развивающие цели, а затем практические.

Учитель может выбрать несколько тем, которые, по его мнению, заинтересуют детей. Дети могут выбрать вид и форму проекта, при этом целесообразно использовать такие методы, как мозговая атака, круглый стол, дневник грёз и др.

При работе обучающихся над проектами могут возникнуть несколько отрицательных моментов. Возможно следующее разрешение этих трудностей:

1. На начальной стадии у детей появляются трудности при разделении обучающихся на микрогруппы, в распределении обязанностей, необходимо оказать помощь обучающимся.

2. Нередко возникают языковые трудности при изложении материала. Необходима помощь со стороны учителя: подправить текст или рекомендовать обратиться к учебнику; научить пользоваться учебным материалом в ходе подготовки к проекту. Зная, что учебный материал по теме пригодится в проекте, обучающиеся ответственней относятся к изучаемому на уроках материалу.

3. Некоторые обучающиеся не желают работать в намеченных парах/группах. Необходимо постараться прийти к конструктивному решению, возможно, поменять состав пар/групп или позволить работать индивидуально.

4. Лучше работать в парах, маленькими группами по 3-4 человека или индивидуально над небольшими проектами, для спешного воплощения идеи.

В каждом классе есть слабые ученики. Поэтому задания даются дифференцированно.

Заслуживает внимания вопрос исправления ошибок. Обычно назначается день чернового просмотра проектов, когда обсуждается или дорабатывается набранный материал, обсуждается, как наилучшим образом изложить подобранный материал. Вот в это время исправляются ошибки, обнаруженные в черновом варианте.

Нельзя не согласиться с мнением М. В. Хохловой, что нужно учитывать степень самостоятельности, творчества, многоплановость проекта.[29] Проект — только часть учебного процесса, а значит знания грамматики, можно проверить в других видах деятельности. Говоря об устной защите, проекта (или презентации) многие выделяют как критерий умение ясно, четко высказывать свою позицию, умение отвечать на вопросы оппонентов, экспертов. При этом учителю следует уделять время тренировке таких умений, а при необходимости репетировать презентацию.

В качестве экспертов можно пригласить обучающихся старших классов.

Чрезвычайно важна стадия коллективного анализа (рефлексия), когда дети могут оценить свой вклад в общее дело, могут поделиться своим мнением: что им понравилось, что не получилось, что бы изменили, сделали бы по-другому в следующий раз.

Необходимо подчеркнуть важность одобрения учителем работы школьников над проектом, его похвалы, что для ученика младших классов имеет большее значение, чем отметка. Участие в проекте можно подтвердить дипломом или грамотой, организовать тематический стенд и выставку работ, являющихся продуктом деятельности.

Таким образом, работа по формированию регулятивных универсальных учебных действий в процессе организации проектной деятельности на уроках русского языка будет эффективна при соблюдении данных методических рекомендаций.

2.3. Опыт работы по формированию регулятивных универсальных учебных действий в процессе проектной деятельности при изучении темы «Части речи» во 2 классе

В ходе прохождения преддипломной практики было проведено девять уроков по русскому языку, в ходе которых была организована проектная деятельность учащихся 2 класса МБОУ «Средняя школа №1» г. Дзержинска,

направленная на формирование регулятивных универсальных учебных действий. Нами на практике были апробированы разработки проектов по авторскому курсу «Путь к грамотности» О.В. Олейник, Л.П. Кабанюк [23]. Разработки были адаптированы под уровень обученности учеников данного класса по программе «Русский язык» 2 класс (УМК «Школа России») и уровень сформированности у них регулятивных УУД.

На первом уроке по теме «Проекты дают нам знания» учащиеся приступили к разработке общего проекта «Части речи». Они вспоминали, что такое проект и структурные элементы, входящие в его состав: тема, цель, задачи. На уроке были закреплены знания по теме «Что такое морфология», так как в дальнейшем нужно будет вспомнить всё об изученных частях речи. Ученики узнали различия понятий «оценка» и «отметка», работали с толковым словарём. Также был проведён интеллектуальный тренинг (игра «Крестики - нолики»), включающий в себя выполнение различных интеллектуальных заданий. В конце урока учащиеся подвели итоги о том, для чего нужны проекты.

Второй урок «В гостях у частей речи» был посвящен актуализации знаний об изученных частях речи. Обучающиеся вспомнили все части речи, которые изучили, (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог…) попробовали назвать общие признаки и различия этих частей речи. Также было прочитано стихотворение, в котором ученики услышали незнакомые им части речи. Обучающиеся должны были заполнить таблицу, то есть разделить все части речи на самостоятельные и служебные. Для этого они попробовали определить значения этих слов.

Далее учащимся предстояло подумать о теме своего проекта. Для этого им нужно было вспомнить, какой должна быть тема, как формулируются цель и задачи. Работа проводилась устно, ребята формулировали цель и задачи на заданные темы. При выполнении этого задания ученикам была оказана помощь, так как ещё не все способны самостоятельно грамотно сформулировать высказывание. Ученикам выдали памятки «Пути поиска информации», которые помогут им во время подготовки проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). Затем был проведён интеллектуальный тренинг в форме самостоятельной работы. Были предложены задания с вариантами ответов на закрепление особенностей частей речи. Многие справились с заданием под звёздочкой: «Что 300 лет назад означало слово «виктория»?» Половина класса выбрала вариант ответа «победа», и они были правы.

В конце урока были подведены итоги. Ученики назвали, какими методами они пользовались, и какие методы помогли им разделить части речи на группы. Сложности возникали при определении методов исследования, так как ранее учащиеся были плохо ознакомлены с этим понятием.

На третьем уроке «Всё, что существует» учениками были заполнены «карточки участника проекта по морфологии». Они включали в себя тему проекта, цель и разработчика(ов). Работа проводилась как в группе, так и индивидуально, по желанию учащихся. В начале урока было объяснено, как можно разделить обязанности в группе, кто, за что может отвечать.

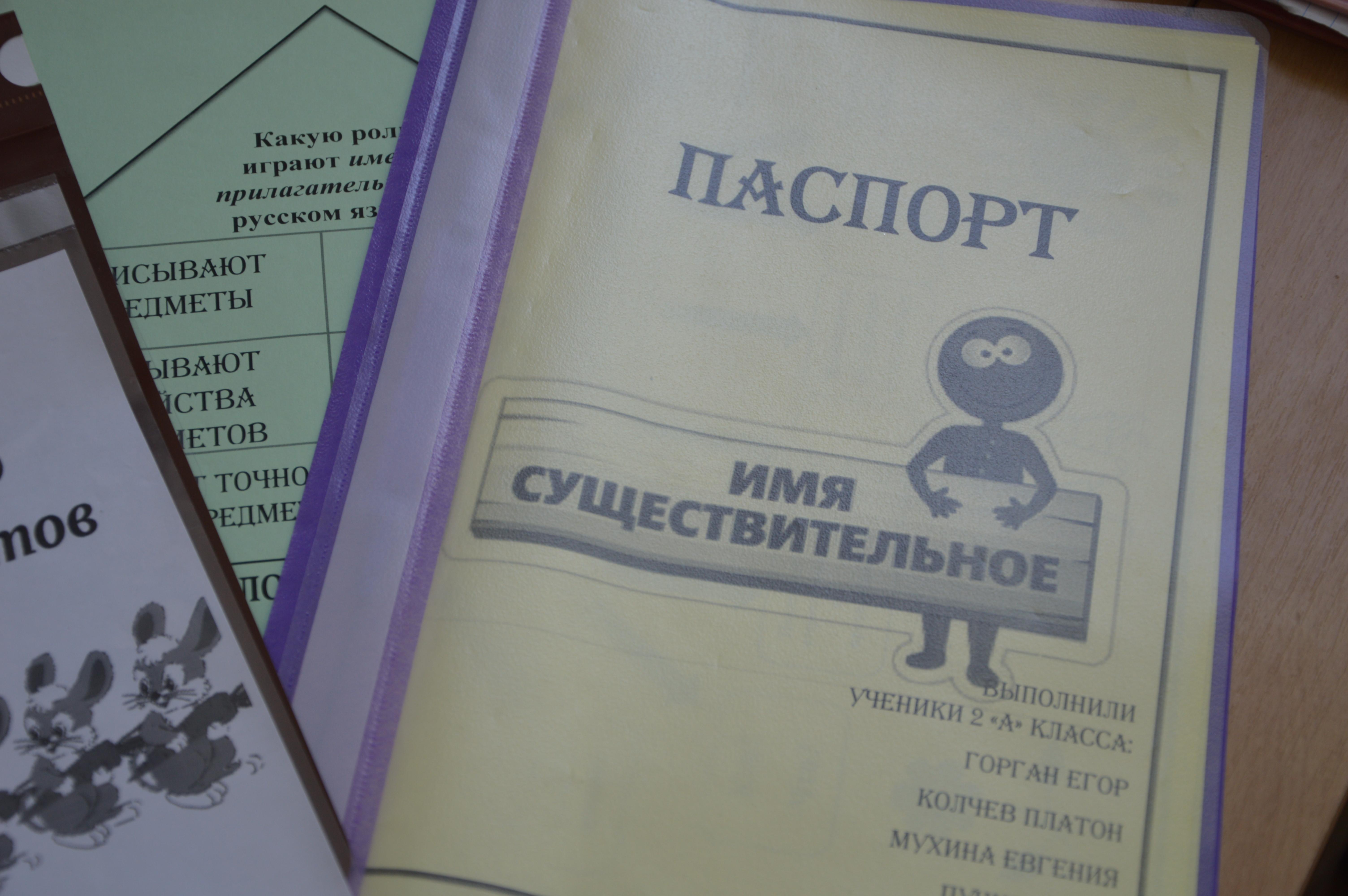

Данный урок был посвящён разработке проекта «Паспорт имени существительного». С помощью толкового словаря ученики нашли значение слова «паспорт», вспомнили, что такое имя существительное, определили, какие методы исследования могут помочь в работе. Затем вспомнили, какие особенности есть у имени существительного. В этом им помогла беседа с учителем, рассуждение на эту тему. Также был проведён мозговой штурм. Для этого ребята были разделены на команды. Каждая команда должна была выбрать слова со «своим» смысловым значением, то есть, что относится к явлениям, что относится к событиям, чувствам, действиям. Были определены вопросы, на которые отвечает имя существительное. На основании вопросов было определено, что такое одушевлённый и неодушевлённый предмет. С помощью загадок учениками были определены признаки одушевлённости и неодушевлённости. В конце урока был проведён интеллектуальный тренинг в форме самостоятельной работы, который был посвящён имени существительному.

На этом уроке не все ученики справились с заданием под звёздочкой, которое заключалось в распределении имён существительных на две группы: слова, имеющие форму только множественного числа и слова, имеющие форму единственного и множественного числа. В конце урока были подведены итоги того, что вспомнили и что узнали нового об имени существительном.

Четвёртый урок «Имя прилагательное» был посвящён мини-проекту по имени прилагательному. Обучающиеся вспоминают, что такое имя прилагательное, его грамматические признаки, рассуждают, насколько часто в русском языке употребляются слова этой части речи. Далее ученикам предлагается решить морфологическую задачу «Приключения Буратино». Ребята называют любые прилагательные, которые вставляются вместо пропусков в текст. Чем чуднее и необычнее прилагательные, тем смешнее получается сказка. Например, «Давным-давно в городке на берегу ... моря жил столяр Джузеппе. Однажды ему попалось под руку ... полено. Это полено Джузеппе подарил своему ... другу Карло. ...» Работа выполняется фронтально, выслушивается мнение каждого ученика. Ближе к концу урока для детей проводится интеллектуальный тренинг в форме самостоятельной работы, направленный на закрепление признаков имени прилагательного. Подводя итоги, ученики вспоминают и обобщают все признаки имени прилагательного.

На пятом уроке класс собирает материал к проекту «Паспорт глагола». Урок начинается с обсуждения ребятами высказывания русского писателя Алексея Кузьмича Югова: «Глагол - самая огнепышущая, самая живая часть речи. В глаголе струится самая алая, самая свежая, артериальная кровь языка. Да ведь и назначение глагола - выражать само действие!» У большинства детей мнения сошлись в том, что без глаголов русский язык не может существовать, то есть не может обойтись без действия, поэтому это самая живая часть речи. Далее ученикам были предложены несколько слов: «глагол», «глаголь», «глаголать». Они должны были определить, какие из этих слов являются родственными. Это задание было для ребят достаточно сложным, пока они не обратились к толковому и этимологическому словарям. После проверки своих гипотез, ученики сделали вывод, что «глагол» и «глаголать» являются родственными словами. Затем вспоминается определение глагола, его постоянные и непостоянные признаки, каждый признак обсуждается фронтально.

Затем классу предлагается создать творческий продукт: сказку-загадку, в которой должно быть пять-семь предложений и использовано много интересных глаголов. Это задание оказалось сложным для большинства учеников, так как было дано мало времени. Но некоторые всё же справились с заданием и прочитали сказки-загадки для других учеников класса.

На этом уроке интеллектуальный тренинг был посвящён глаголам. Задания для ребят были посильными, задание под звёздочкой взяли только самые сильные ученики. После выполнения каждое задание было проверено фронтально. Подведение итогов урока включало в себя обобщение знаний о глаголе.

На шестом уроке «Вместо имени» ученики анализировали несколько частей речи: местоимение, имя числительное, наречие. Урок был сложным, так как имя числительное и наречие являются для учеников новыми. Но несколько ребят всё-таки взяли эти части речи для тем своего проекта. В начале урока класс был разделён на три группы. Каждая группа изучала свой материал об имени числительном, наречии, местоимении, а затем рассказывала другим группам.

Далее по каждой части речи был обобщён материал, выделено главное. Затем была проведена небольшая викторина, в которой были важны не только знания, но и сообразительность. За каждый вопрос ученик получал 1балл. Например: «Какое местоимение можно считать самым хвастливым?», «Какие личные местоимения различаются по родам?». Некоторые задания были непростыми, поэтому давались подсказки.

Далее учащимся были представлены критерии оценки проектных работ, так как до защиты проектов оставалось несколько уроков. В конце учебного занятия были обобщён материал этого урока.

Седьмой урок «Служба частям речи» был посвящён служебным частям речи. В начале урока ученикам было объяснено, как должна проходить защита, какие требования предлагаются для подготовки речи. Далее учащиеся были разделены на три группы. Каждая из них читала и рассказывала материал об одной из служебных частей речи. После обобщения рассказанного материала следовала викторина на закрепление особенностей служебных частей речи. В конце урока был проведён интеллектуальный тренинг в форме самостоятельной работы и подведены итоги по уроку.

На восьмом уроке «Для чего нужна морфология?» обучающиеся определили, для чего нужна морфология. Сначала были определены методы исследования, которые на уроке будут необходимы. Затем был проведён симпозиум. Ученики нашли значение этого слова в толковом словаре.

С помощью учителя учащиеся разделились на три секции: Знайки, Умейки, Грамотейки. Знайки - ответственные за имя существительное. Умейки - ответственные за имя прилагательное и глагол, а Грамотейки - ответственные за служебные части речи. Каждая секция обсудила вопрос: «Для чего нужна морфология?» и высказала своё мнение. Дальше следовало выполнение задания. Учитель начинал говорить фразу, ученики должны были её закончить. Фразы касались грамматических признаков каждой части речи. После чего был организован мозговой штурм, во время которого учащиеся должны были найти связь между морфемикой и морфологией, орфографией и морфологией. Сделать это им помогли вопросы: «С чего начинают морфемный разбор?» и «От чего зависит слитное и раздельное написание слов?»

Во второй половине урока была организована предзащита проектов, учитель напомнил учащимся правила защиты и раздал памятку «План защиты проекта» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Ученикам была организована помощь в подготовке речи - презентации продукта мини-проекта. Несколько групп попробовали выступить со своим проектом. Были даны рекомендации и советы участниками других секций и учителем. В конце урока был проведён интеллектуальный тренинг, посвящённый морфологии. Также подведены итоги урока.

Последнее занятие представляло собой защиту проектов по морфологии. На урок были приглашены учителя других классов для оценивания работ. Ученики представили различные формы проектов: таблицы, сказки, книжки, компьютерные презентации. Каждая работа была достойно оценена, жюри выступили с похвальными словами и пожеланиями. Защита проектов показала, что большинство учащихся справились с предложенной им работой. За помощью к учителю обращались только несколько учеников. Выслушав рекомендации учителя, обучающиеся класса самостоятельно корректировали свою работу, исправляли допущенные ошибки. После защиты проектов был проведён самоанализ всей работы. Ученики попробовали самостоятельно оценить свой вклад в работу и дать себе рекомендации на будущее. Обучающиеся, которые работали в группах, также оценили свою работу внутри коллектива и дали советы другим ученикам по работе в группе.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лучшей средой для формирования регулятивных универсальных учебных действий является проектная деятельность. Правильно организованная работа помогла обучающимся получить навыки самооценки, самоконтроля и самопроверки. Наблюдения за работой учащихся над проектами показали, что технология проектного обучения является интересной и продуктивной в плане формирования регулятивных УУД.

При подготовке проектов по морфологии учащиеся проявили умение в сотрудничестве с учителем, определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи познавательной деятельности: каждый из учеников сформулировал цель и задачи проекта и наметил пути их реализации. В процессе повторения грамматических признаков частей речи они осознали то, что уже было усвоено, а также оценили качество и уровень усвоения. Был определён материал, который необходимо повторить на уроках. Работа по определению задач как шагов к достижению поставленной цели велась на каждом уроке, ученики составляли алгоритм действий, которые способствовали созданию продукта проекта. Для составления паспорта какой-либо части речи обучающиеся собирали информацию, которую соотносили с критериями заполнения документа. Интеллектуальный тренинг, проводимый в конце каждого урока помогал осуществлять коррекцию плана действий, обращая внимание на недостаточно освещённые стороны проблемы.

Трудным для обучающихся 2 класса был выбор средств для решения поставленной задачи, поэтому учитель был вынужден предлагать свои варианты. В процессе подготовки к защите проекта ученики должны были оценить продукт своей деятельности по определённым критериям, что получилось не у всех. На последнем уроке, когда происходила защита проектов, обучающиеся были не только зрителями, но и экспертами, оценивающими работу одноклассников (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). Это им удалось: были названы не только достоинства, но и недостатки, как продукта проекта, так и процедуры его представления.

Завершающим этапом исследования являлось повторное проведение диагностической работы в тетради на печатной основе «Мои успехи», по результатам которой было видно, что уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий изменился.

В проведённой работе были предложены задания, аналогичные представленным на начальном этапе.

Результаты исследования уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий учащихся 2 «А» класса после проведения серии уроков по морфологии с организацией проектной деятельности представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты исследования уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий

| № | Фамилия Имя | Регулятивные УУД | Итог | ||

| 7-8. Контроль | 14. Планирование | 15. Оценка | |||

| 1 | Давид А. | 2 | 1 | 2 | 2 |

| 2 | Кристина Б. | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 3 | Егор Г. | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 4 | Надежда Д. | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 5 | Злата Д. | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 6 | Платон К. | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 7 | Ксения К. | 0 | 1 | 2 | 1 |

| 8 | Филипп М. | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 9 | Арсентий М. | 2 | 1 | 2 | 2 |

| 10 | Герман М. | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 11 | Евгения М. | 1 | 2 | 1 | 1 |

| 12 | Никита М. | 2 | 0 | 1 | 1 |

| 13 | Александр П. | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 14 | Дарья П. | 2 | 1 | 2 | 2 |

| 15 | Александра С. | 1 | 1 | 0 | 1 |

| 16 | Варвара С. | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 17 | Милана С. | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 18 | Полина С. | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 19 | Анастасия Т. | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 20 | Лев Ф. | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 21 | Никита Ф. | 2 | 2 | 1 | 2 |

| 22 | Ксения Ф. | 2 | 1 | 2 | 2 |

| 23 | Алена Ш. | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 24 | Дарья Э. | 2 | 1 | 1 | 1 |

Из таблицы видно, что у некоторых учеников увеличилось число баллов на несколько единиц, что говорит о результативности применения проектной деятельности на уроках русского языка.

Анализ проведенной работы показал, что высокий уровень сформированности регулятивных учебных действий имеют семь учеников (29%), средний уровень - семнадцать учеников (71%), низкий уровень - ноль человек (0%). Результаты представлены на диаграмме.

Диаграмма 2

По результатам анализа проведённой работы можно составить сравнительную диаграмму.

Диаграмма 3

Диаграмма 3

Анализ проведённой диагностики показал, что 29% обучающихся продемонстрировали высокий уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий по сравнению с начальным этапом. Количество учащихся с низким уровнем сформированности регулятивных универсальных учебных действий уменьшилось на 21%.

Обучающиеся с высоким уровнем сформированности регулятивных универсальных учебных действий хорошо умеют сохранять заданную цель; хорошо умеют осуществлять действие по образцу и заданному правилу; легко умеют видеть указанную ошибку и исправлять ее; легко контролируют свою деятельность по результату; спокойно и адекватно понимают оценку взрослого и сверстника.

Обучающиеся со средним уровнем не совсем хорошо умеют осуществлять действие по образцу и заданному правилу, сохранять заданную цель; испытывают затруднения в умении видеть указанную ошибку и исправлять ее; не совсем легко контролируют свою деятельность по результату; не всегда спокойно и не всегда адекватно понимает оценку взрослого и сверстника.

Обучающиеся с низким уровнем плохо умеют осуществлять действие по образцу и заданному правилу; не умеют сохранять заданную цель; тяжело видят указанную ошибку и исправляет ее по указанию взрослого; тяжело контролируют свою деятельность по результату; не спокойно и не адекватно понимает оценку взрослого и сверстника.

Таким образом, на основании проведённой работы можно сделать вывод о том, что организация проектной деятельности на уроках русского языка способствует формированию таких регулятивных универсальных учебных действий, как контроль, планирование и оценка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблема организации проектной деятельности обучающихся на уроках русского языка изучена достаточно полно, но влияние её на формирование регулятивных универсальных учебных действий не рассмотрено или представлено фрагментарно.

Цель исследования заключалась в определении педагогических условий, способствующих формированию регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников в процессе организации проектной деятельности на уроках русского языка и их проверки в ходе практики.

В соответствии с поставленными задачами была изучена и проанализирована научно-методическая литература; определена сущность понятия «регулятивные универсальные учебные действия» и их функции; определены возрастные особенности формирования регулятивных УУД у младших школьников; определены психолого-педагогические аспекты проектирования как вида учебной деятельности; выявлены возможности организации проектной деятельности на уроках русского языка для формирования регулятивных УУД; составлен и опробован цикл уроков по русскому языку, в ходе которых была организована проектная деятельность учащихся; проведены диагностические исследования второклассников.