РЕФЛЕКСИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье раскрыты основные вопросы, связанные с проведением рефлексии на уроках в начальных классах. Рассмотрены разные приемы рефлексии, которые можно использовать педагогам на своих уроках.

Ключевые слова: рефлексия, виды рефлексии, функции рефлексии, приёмы рефлексии.

Особенностью новых государственных стандартов образования является их ориентация на универсальные учебные действия, одними из которых являются универсальные рефлексивные умения. Важное требование – формировать умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха [1].

В настоящее время данная тема является актуальной, т.к. одной из задач образования является формирование у ребенка способности к рефлексивному контролю своей деятельности как источника мотива и умения учиться, познавательных интересов и готовности к успешному обучению.

Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад [2].

В словаре С.И Ожегова указано, что в слове рефлексия ударение нужно ставить на слог ле.

Рефлексия - размышление человека, направленное на анализ самого себя (самоанализ) – собственных состояний, своих поступков и прошедших событий.

Психологи особо подчёркивают, что становление и развитие духовной жизни ребенка связано, прежде всего, с рефлексией.

В начальной школе целесообразно обучать школьников рефлексивной деятельности. Отсутствие рефлексии – это показатель направленности только на процесс деятельности, а не на те изменения, которые происходят в развитии человека. К тому же этап рефлексии является обязательным условием создания развивающей среды на уроке.

Она помогает ученикам сформулировать получаемые результаты, определить цели дальнейшей работы, скорректировать свои последующие действия. Рефлексия связана с формированием личностных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, с технологией критического мышления.

При взаимодействии с учащимся учитель использует, в зависимости от обстоятельств, один из видов учебной рефлексии, отражающих четыре сферы человеческой сущности:

физическую (успел – не успел);

сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно);

интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял, какие затруднения испытывал);

духовную (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других).

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и на любом его этапе. Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, понятого каждым. Её цель не просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить свои способы и методы с другими.

Рефлексия бывает:

а) индивидуальная – формирование реальной самооценки (за что ты можешь оценить свою работу, беседа с ребенком по результатам самооценки – почему выбран тот или иной уровень);

б) групповая – акцентирование ценности деятельности каждого члена группы для достижения максимального результата в решении поставленной задачи. («Смогли бы сделать, если бы с нами не работал ….(имя)» «Какую помощь в работе оказал… (имя)») [6].

Традиционно в психологии различают несколько видов рефлексии:

Коммуникативная – ее объектом являются представления о внутреннем мире другого человека и причинах его поступков. Здесь рефлексия выступает механизмом познания другого человека.

Личностная – объектом познания является сама познающая личность, ее свойства и качества, поведенческие характеристики, система отношений к другим.

Интеллектуальная – проявляется в ходе решения различного рода задач, в способности анализировать различные способы решения, находить более рациональные, неоднократно возвращаться к условиям задачи.

К функциям рефлексии в педагогическом процессе можно отнести:

диагностическую функцию – выявление уровня взаимодействия между участниками педагогического процесса, уровня эффективности данного взаимодействия, отдельных педагогических средств;

проектировочную – предполагает моделирование, проектирование предстоящей деятельности, взаимодействия, целеобразование в деятельности;

организаторскую – выявление способов и средств организации продуктивной деятельности и взаимодействия;

коммуникативную - рефлексия как условие продуктивного общения педагога и воспитанника;

смыслотворческую – формирование в сознании участников педагогического процесса смысла их собственной деятельности, смысла взаимодействия;

мотивационную – определение направленности и целевых установок деятельности;

коррекционную - побуждение участников педагогического процесса к корректировке своей деятельности, осуществляемого взаимодействия.

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и на любом его этапе; а также при изучении новой темы, в конце учебной четверти, года и т.п.

Классификация рефлексии:

1) По содержанию: устная и письменная.

2) По форме деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная.

3) По способам проведения: анкетирование, опрос, рисунок и т. д.

4) По функциям: физическая (успел-не успел, легко-тяжело), сенсорная (интересно-скучно, комфортно-дискомфортно), интеллектуальная (что понял-не понял, какие затруднения испытывал).

Существуют различные приемы организации рефлексии на уроке:

Рефлексия настроения и эмоционального состояния, которую целесообразно проводить в начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой и в конце деятельности.

При изучении настроения и эмоционального состояния можно использовать различные изображения:

«Смайлики». Показ карточек с изображением трех лиц: веселого, грустного, нейтрального.

«Букет настроения». В начале урока учащимся раздаются бумажные цветы: красные и голубые. На доске изображена ваза. В конце урока учитель говорит: «Если вам понравилось на уроке, и вы узнали что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравилось, - голубой.

«Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево яблоки красного цвета, если нет, зелёного. Такой приём, как мне кажется можно использовать в летних лагерях или на летних площадках.

«Солнышко и тучка». В руках у учителя тучка и солнышко. Он предлагает ребятам сравнить свое настроение с тучкой или солнышком. Поясняя, если хорошее настроение выбираете солнышко, если плохое то тучку.

- мне всё удалось; - мне не всё удалось; - у меня ничего не получилось.

«Светофор».

Используются кружки трёх цветов: красный, что обозначает плохо усвоил материал, жёлтый - было не совсем понятно, зелёный – материал усвоен хорошо.

На своих уроках мне нравится использовать приёмы: смайлики, солнышко и тучка, светофор.

Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы с учебным материалом. Этот вид рефлексивной деятельности приемлем на этапе проверки домашнего задания, защите проектных работ.

Применение этого вида рефлексии в конце урока дает возможность оценить активность каждого на разных этапах урока, используя например прием:

«Лестница успеха» Детям предлагается лесенка, шкала на которой они должны нарисовать человечка на той ступеньке, на которую вы поставили бы себя при выполнении заданий.

- нижняя ступенька, у «человечка» руки опущены - у меня ничего не получилось;

- средняя ступенька, у «человечка» руки разведены в стороны - у меня были проблемы;

- верхняя ступенька, у «человечка» руки подняты вверх - мне всё удалось [5].

«Пантомима»

Учащиеся пантомимой должны показать результаты своей работы. Например, руки вверх – довольны, голова вниз – не довольны, закрыть лицо руками – безразлично.

«Рефлексия по карточке»

Учащимся необходимо подобрать к каждому вопросу ответ:

| 1. На уроке я работал | активно / пассивно |

| 2. Своей работой на уроке я | доволен / не доволен |

| 3. Урок для меня показался | коротким / длинным |

| 4. За урок я | не устал / устал |

| 5. Мое настроение | стало лучше / стало хуже |

| 6. Материал урока мне был | понятен / не понятен

полезен / бесполезен

интересен / скучен

легким / трудным |

| 7. Домашнее задание мне кажется | интересно / не интересно |

3. Рефлексия содержания учебного материала. Этот вид рефлексии используется для выявления уровня осознания содержания пройденного материала.

«Поезд».

На парте перед каждым ребенком два жетона: один – с улыбающимся личиком, другой – с грустным. На доске поезд с вагончиками, на которых обозначены этапы урока. Детям предлагают опустить «веселое личико» в тот вагончик, который указывает на то задание, которое вам было интересно выполнять, а «грустное личико» в тот, который символизирует задание, которое показалось не интересным. Можно использовать только один жетон усмотрению ученика

«Поляна».

На доске – поляна из цветов, над каждым цветком – этап урока – (работа с текстом, фонетическая зарядка и т. д.). Перед каждым ребенком - бабочка. Вы предлагаете детям прикрепить свою бабочку на тот цветок, какой вид деятельности ему понравился больше всего.

SMS.

Ученикам предлагается на бумажных сотовых телефонах написать SMS –сообщение другу о том, как прошёл урок, оценить как плодотворно он работал.

«Яблочко».

Детям предлагается закрасить то яблочко, которое соответствует количеству понятого ими нового материала на уроке.

«Завтра контрольная».

Прием эссе перед контрольной или самостоятельной работой, с целью выявления готовности учащихся, пробелов в знаниях, их переживаниях. Для эссе можно заранее подготовить вопросы [7].

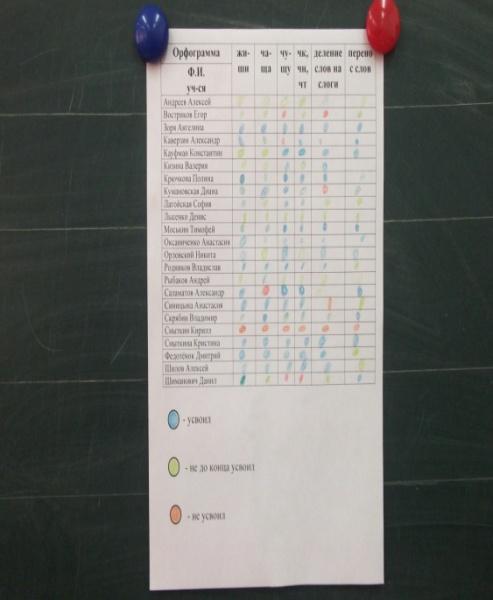

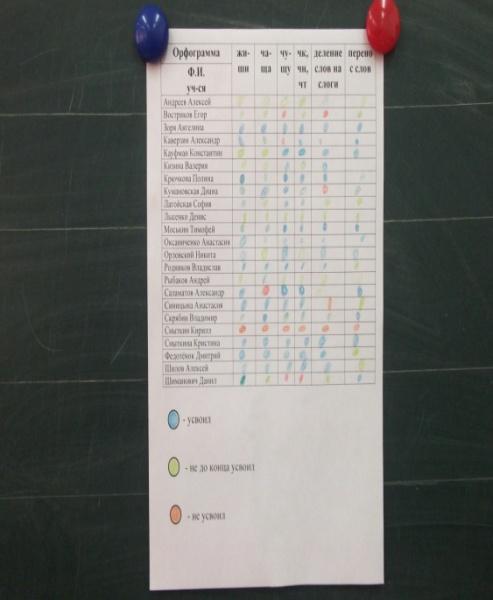

«Таблица».

В конце изучения пройденных тем, учащимся можно заполнять таблицу на понимание данной темы. По таблице видно, с кем из детей нужно позаниматься дополнительно по той или иной орфограмме. И дети видят свой результат.

«Ресторан»

Учитель предлагает ученикам представить, что сегодняшний день они провели в ресторане и теперь директор ресторана просит их ответить на несколько вопросов:

- Я съел бы еще этого…

- Больше всего мне понравилось…

- Я почти переварил…

- Я переел…

- Пожалуйста, добавьте…

Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают на лист, комментируя.

Примечание: Для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная связь от учеников позволяет учителю скорректировать урок на будущее.

В завершении учитель резюмирует итоги урока, при необходимости дает задание на дом и напоследок говорит хорошие слова ребятам.

Так незаметно, весело, но эффективно пройдет урок с использованием АМО, принеся удовлетворение и учителю и обучающимся.

Важен психологический подход к организации рефлексии ученика. Задача педагога создать для ученика такие условия, чтобы он захотел говорить о проведенном уроке или своей деятельности.

Таким образом, рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ученика. Как проводить рефлексию - для себя сам решает каждый педагог. Это ваше творчество. Придумывайте новые методы, используйте карточки, оценочные листы, графики и рисунки. Все это позволит вам добиваться лучших результатов.

Список использованных источников:

Медникова Л.А. «Рефлексивная деятельность младшего школьника» Ж-л Наука и школьная практика №1, 2008.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/Российская академия наук. – М.: Азбуковник, 1997.

http://ps.1september.ru/

http://collegy.ucoz.ru/publ/49-1-0-5376

http://festival.1september.ru/

https://infourok.ru/priemi-refleksii-deyatelnosti-uchaschihsya-nachalnoy-shkoli-1381116.html

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/priiomy_rieflieksii_na_urokakh_v_nachal_noi_shkolie

https://masterclassy.ru/pedagogam/nachalnaya-shkola/11471-priemy-refleksii-uchaschihsya-na-uroke-v-nachalnoy-shkole.html

5