СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Лысова Александра Александровна

Рефлексивный анализ психолого-педагогической практики

Рефлексивный анализ психолого-педагогической практики

Я проходила практику в МБОУ «СОШ №110» г. Барнаула. На данный момент являюсь учителем начальных классов и педагогом дополнительного образования в данной школе. Для прохождения практики были созданы все условия. Меня закрепили в качестве помощника классного руководителя за Капитулиной Дарьей Анатольевной, классной руководительницей 5Б класса и учителем русского языка, также наблюдала уроки учителя русского языка Клабуковой Ксении Олеговны. Они обе оказались замечательными специалистами. Наша совместная работа прошла плодотворно, поскольку были объединены жизненный, профессиональный опыт, большой практический опыт и теоретические знания, а также мое желание перенять этот опыт.

Просмотр содержимого документа

«Рефлексивный анализ психолого-педагогической практики»

Рефлексивный анализ психолого-педагогической практики

Я проходила практику в МБОУ «СОШ №110» г. Барнаула. На данный момент являюсь учителем начальных классов и педагогом дополнительного образования в данной школе.

Для прохождения практики были созданы все условия. Меня закрепили в качестве помощника классного руководителя за Капитулиной Дарьей Анатольевной, классной руководительницей 5Б класса и учителем русского языка, также наблюдала уроки учителя русского языка Клабуковой Ксении Олеговны. Они обе оказались замечательными специалистами. Наша совместная работа прошла плодотворно, поскольку были объединены жизненный, профессиональный опыт, большой практический опыт и теоретические знания, а также мое желание перенять этот опыт.

Во время прохождения практики я регулярно консультировалась с учителями по возникающим вопросам. На все затруднительные вопросы, ситуации с помощью психолога, Серебренниковой Ириной Петровной, и классного руководителя я находила конструктивные решения. Классный руководитель всегда с радостью отзывалась на просьбы о помощи в организации учеников на переменах, на внеклассном мероприятии, давала профессиональные рекомендации по оформлению документации, советовали литературу и делились наработками.

За период практики я пронаблюдала 10 уроков русского языка и литературы в 5Б, 6Б, 5А классах. Моя работа с подростками заставила меня увидеть свои недостатки в общении с ребятами. Очень часто, в случае, когда я теряла контроль над поведением группы, мне хотелось вести себя как авторитетный, строгий учитель, хотя этот стиль общения мне не присущ. В ходе работы находились более действенные приемы. Возбуждение интереса в детях с помощью познавательной и любопытной информации, привлечение внимания неожиданными фактами и подробностями еще раз напомнили мне о том, как важно сделать подготовку к мероприятию, общение, игры на перемене не только информативным, но и максимально интересным для учеников. Сухая информация не будет воспринята ими и, скорее всего, пройдет мимо ушей, не оставив никакого следа. Педагог должен уметь найти подход к фактам, чтобы излагать их наиболее оживленно, разбавляя теорию яркими примерами, знакомыми ребятам. Речь педагога должна быть адаптирована к восприятию школьников. Нужно учитывать возраст и уровень развития обучаемых, потому что иначе между педагогом и классом просто возникнет барьер, даже в неформальной сфере общения.

Мне сначала было сложно адаптироваться в подростковой среде, была замечена некоторая скованность во взаимоотношениях, потому что я специализируюсь в работе с младшими школьниками, привыкла все объяснять подробно, замедляя речь, иногда мне говорили: «Не разговаривайте, как с маленькими», «Мы не маленькие». Благодаря тому, что я в течение почти двух недель тесно общалась с учениками, у нас завязались доверительные отношения с некоторыми из них, и теперь у 1Б класса (являюсь классным руководителем и учителем) есть «шефы», мои помощники, из 5Б.

Психолого-педагогический анализ внеклассного мероприятия

«Школьный конкурс чтецов «Дети пишут о войне»

МБОУ «СОШ №110» Железнодорожного района г.Барнаула, 1-11 классы, гражданско-патриотическое воспитание, мероприятие школьный конкурс чтецов «Дети пишут о войне»

Данное мероприятие стоит в общешкольном плане воспитательной работы в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания, соответствует возрастным и личностным особенностям обучающихся в силу того, что у детей формируется и совершенствуется умение декламировать стихотворения, воспитывается чувство прекрасного через соприкосновение с литературными произведениями, тем более, что в этом году на конкурс необходимо было представить декламацию стихотворения из сборника стихотворений, написанных учениками Алтайского края.

Цель: воспитание чувства любви и уважения к своей Родине, формирование понимания и осознания её исторического прошлого, развитие личности каждого ученика, его индивидуальных особенностей.

Задачи: организовать конкурс чтецов силами классных руководителей для раскрытия творческого потенциала, провести конкурс чтецов в соответствии с планом воспитательной работы; предоставить компетентное жюри для судейства.

Результат: конкурс проведен в соответствии с планом, поставленные цели и задачи достигнуты, лучшие выступления отмечены дипломами победителей, остальные конкурсанты дипломами лауреатов и сертификатами участников, каждый конкурсант получил дополнительный подарок. Участники получили возможность реализовать свои творческие возможности, ознакомиться с выступлениями других конкурсантов, почерпнуть для себя новые знаний и сформировать/усовершенствовать многие умения, а также изучить на подготовительном этапе произведения современных детей-поэтов.

В данном мероприятии участвовал как и ученики моего 1Б класса (являюсь классным руководителем и учителем начальных классов в данной школе): Карапыш Валерий – конкурсант, победитель конкурса в своей возрастной категории, участники вокальной студии «Весёлые нотки», педагогом которой я являюсь в рамках внеурочной деятельности, а также и ученики 5Б класса, за которым я закреплена в рамках психолого-педагогической практики. Участники мероприятия вели себя заинтересованно, многие сопереживали во время прочтения стихотворений, особенно при чтении стихотворений учеников 4А класса и учеников 9А и 11А классов, очень проникновенные стихотворения были выбраны для декламации, откликались аплодисментами по окончании выступлений конкурсантов, а также вокальной студии.

Данное мероприятие организовывалось силами библиотекаря школы, Дерусовой Е.В., учителя музыки, Жавининой О.А., и учителя начальных классов, Лысовой А.А., также силами классных руководителей при подготовке конкурсантов. От 5Б класса выступала Алексенцева Екатерина со стихотворением «Дети, опаленные войной», была отмечена дипломом победителя в своей возрастной категории, данная ученица была выбрана для неслучайно, она обладает артистизмом, декламационными умениями, часто является участницей городских и краевых творческих конкурсов. Классный руководитель, Капитулина Д.А., является учителей русского языка и литературы, поэтому провела качественную подготовку участницы, о чем говорит высокий результат. Также в качестве зрителей присутствовали ученики 5Б класса, практически все вели себя заинтересовано, поддерживали конкурсантов, особенно свою одноклассницу.

Данное мероприятие, несомненно, способствовало гражданско-патриотическому воспитанию, а также сплоченности, чувству сопереживания и поддержке. Не всем ученикам было интересно в качестве зрителей, поэтому следует отметить трех-четырех незаинтересованных учеников 5Б класса на местах зрителей, которые комментировали друг другу происходящее, разговаривали на посторонние темы, но в рамках приличия, негромко, стараясь не мешать выступать участникам.

8. Являлась одним из организаторов, подготовила участника, а также вокальние тематические номера.

Анализ сплоченности классного коллектива учеников 5Б класса МБОУ «СОШ №110»

В классе 28 человек. В классе действуют органы самоуправления в соответствии с планом работы школьного самоуправления:

Актив класса

| № п/п | Должность | Ответственный |

| | Командир | Рыжих Сергей |

| | Заместитель командира | Озерянская Виолетта |

| | Пресс-центр | Крещенко Андрей, Амосова Анастасия |

| | Оформительский центр | Лапина Виктория, Головин Никита |

| | Учебный совет | Ненашев Андрей, Булгакова Екатерина |

| | Совет культуры | Алексенцева Елизавета |

| | Спортивный совет | Мишкин Никита, Золотухин Андрей |

| | Совет благоустройства | Вяль Софья, Николаева Ксения |

| | Ответственный за дежурство | Сердюкова Дарья |

| | Ответственный за питание | Молчан Егор |

| | Пред Представители школьного актива | Рыжих Сергей, Алексенцева Елизавета |

Полученные данные свидетельствуют о том, что классный коллектив имеет достаточно высокий уровень сформированности 54 % учащихся класса включены в активную творческую деятельность, креативны, коммуникативны. Остальные ребята также охотно участвуют в делах ученического коллектива, с большой ответственностью относятся к поручениям. Все учащиеся класса принимают участие в общешкольных мероприятиях, КТД. Жизненное пространство класса не ограничивается рамками школы. Ребята посещают городские спортивные клубы и секции, театральную студию, музыкальные школы, различные кружки и факультативы, являются членами школьной команды эрудитов и с успехом выступают в городских конкурсах и соревнованиях.

Для того, чтобы подсчитать количество улыбок, расправленных плеч, живых взглядов, творческих инициатив, взаимных уступок, проявлений уважения, внимания, заботы, рыцарства, честности, бескорыстия … нужен УЧЕТ! Пресловутый, кропотливый, почти бухгалтерский. Одним из ориентиров качественного обновления оценки результатов является технология портфолио. Классный руководитель ведет портфолио учеников, в которых расположены по разделов выполненные важные проверочные, проектные работы, интересно оформленная информация о себе, награды и поощрения.

Дарья Анатольевна говорит, что «основной смысл портфолио- дать возможность каждому ребенку класса показать все, на что он способен».

Нельзя не отметить неоценимый формирующий эффект мониторинга, если часть полномочий на всех его этапах передается самим учащимся: когда они принимают посильное участие в разработке, в организации, в анализе и интерпретации данных, оглашении результатов, в прогнозировании и планировании новых дел на новые сроки. Это мощное средство практического заинтересовывания ребят в развитии коллектива класса.

Анализ воспитательной работы классного руководителя

Анализ плана воспитательной работы классного руководителя Капитулиной Дарьи Анатольевны показал, что все направления деятельности: Духовно-нравственное воспитание, Художественно – эстетическое воспитание, Гражданско - патриотическое воспитание, Физическое воспитание и формирование культуры здоровья, Экологическое воспитание, Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, Семейное воспитание, «Формирование жизнестойкости обучающихся», «Профилактика правонарушений, употребления ПАВ, алкоголя и курения», «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» - представлены различными мероприятиями:

- беседы;

- классные часы;

- инструктажи;

- участие в городских, муниципальных, краевых, всероссийских конкурсах очных и заочных;

- дни здоровья;

- экскурсии;

- посещение театра, кинотеатра;

- праздничные тематические классные мероприятия;

- КТД;

- работа с родительской общественностью.

Результатом компетентной работы классного руководителя является сплоченность классного коллектива, участие в мероприятиях различного уровня. Этому способствовала, безусловно, хорошая работа классного руководителя в начальной школе, что отмечает и сама Дарья Анатольевна. Но и, конечно, плодотворная работа в настоящее время.

На перемене Дарья Анатольевна старается найти несколько минут, чтобы навестить свой класс, дать рекомендации, побеседовать с учителями, своевременно решать вопрос по успеваемости. В моем присутствии во время обсуждения графика посещения уроков, Дарье Анатольевне позвонила родительница, и классный руководитель внимательно побеседовал. Возникают, конечно, конфликтные ситуации, что отмечает и Дарья Анатольевна, но это конфликты рядового характера, которые можно своевременно разрешить, или не влияя в явном виде, способствовать разрешению конфликтов.

В ходе практики имела опыт подготовки и участия во внеклассном мероприятии

«Школьный конкурс чтецов «Дети пишут о войне». Так как я в школе веду музыкальную студию, то готовила музыкальные номера с учениками 1Б класса, сама готовила участника конкурса. А также организовывала присутствие учеников 5Б класса на мероприятии, имела возможность понаблюдать за ними в ходе внеклассного мероприятия. Также организовала акцию «Письмо ветерану» в рамках волонтерского движения Волонтеры победы, ученики 5Б класса охотно откликнулись на мое предложение о том, чтобы написать письма ветеранам, труженикам тыла и детям войны, многие вызвались оформить красочно конверты. В целом могу отметить дружелюбность и открытость детей, стремление к общению. Благодаря данной практике я нашла в лице учеников 5Б класса шефов для 1Б (моего класса), порядка 10 учеников 5Б периодически приходят на перемене играть с моими учениками, помогают в реализации творческих проектов, организовывают вместе со мной классные мероприятия (готовят раздаточный материал, находят информацию, готовят игры и другое) по мере возможности.

Конспекты уроков с краткими анализами уроков

Анализ урока 24.02.2017 г. Нравственные проблемы рассказа "Конь с розовой гривой".

Класс: 6б

Учитель: Капитулина Д.А.

Цель: углубить понимание идейно-художественного богатства рассказа, учить разгадывать замысел автора, хорошо ориентироваться в тексте.

Задачи урока:

Обучение анализу поступков героев через слова, действия (глаголы).

Формирование у школьников таких нравственных качеств как честность, доброта, долг.

Воспитание чувства сострадания и любви ко всему живому у учащихся, вызвать интерес к урокам литературы.

Оборудование и средства обучения: иллюстрации к рассказу, тесты, компьютер с проектором, словарные слова (увал, туесок, шаньга).

Методические приемы: беседа по вопросам, пересказ эпизодов, выразительное чтение, анализ текста, тестирование.

Краткий план урока:

1.Слово учителя о творчестве Астафьева, основные темы, освещающиеся писателем.

2. Фронтальный опрос.

- Что является завязкой рассказа?

- Исполнилась ли мечта мальчика - получить “пряник конем”?

- Казалось бы, счастливое завершение истории. Но какой ценой достался мальчику этот конь? Почему через много лет, после многих событий, автор пишет: “А я все не могу забыть бабушкиного пряника - того дивного коня с розовой гривой”? Попробуем ответить на эти вопросы вслед за автором.

- Каким образом герой надеется осуществить свою мечту?

- Какие важные детали вы отметили в описании дороги на увал- Как ведут себя по дороге соседские ребята? Какие глаголы помогают понять отношение автора к их поведению?

4.Словарная работа: увал, туесок, шаньга.

5.Пересказ эпизода с использованием опорных слов-глаголов.

- Как противопоставлены герои в эпизоде сбора ягод? - Как герой оказался в зависимости от Саньки?

Зрительная разминка.

- Почему герой решил обмануть бабушку?

- Только ли страх перед бабушкой мучит героя? Как он меняется в ходе своих размышлений?

6. Работа с текстом (выборочное чтение).

- Найдите описание рыбалки, описание летнего дня: “День был ясный, летний”. Прочитаем выразительно. Какова роль пейзажной зарисовки?

- Какова развязка истории?

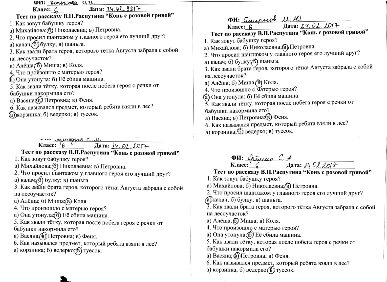

7. Тестирование. (Приложение 1, отсканированный документ)

8. Выводы. Обобщения. Оценки с комментированием. Какие нравственные качества мы должны воспитывать в себе?

9. Домашнее задание.

Вн.чт. Рассказы В. Астафьева. Читать рассказ В.Г. Распутина “Уроки французского”.

Краткий анализ урока: Урок относиться к типу «Урок систематизации знаний (общеметодической направленности)». Урок построен методически грамотно, этапы урока выдержаны, время распределено рационально. Следует отметить, что учитель владеет грамотной речью, мотивирует учеников к размышлению, продумана система вспомогательных вопросов. Большинство учеников работает на уроке активно, но можно заметить, что некоторые ученики не читали рассказ, или же прочли его недостаточно внимательно, вскользь, так как не стремились сами отвечать, а на вопросы, адресуемые конкретно им, отвечали кратко, неуверенно, с сомнением, плохо ориентировались в тексте. Цель, реализуемая на уроке посредством поставленных задач, по моему мнению, была достигнута. Текст рассказа проанализирован с разных точек зрения: и как художественный текст, и со стороны конфликтов, и со стороны переживаний героев произведения, и со стороны их нравственных проблем. Ученики, ведомые учителем, строили предположения по поводу того, почему те или иные персонажи живут именно так, поступают не иначе и т.п.

Краткий анализ урока: Урок относиться к типу «Урок систематизации знаний (общеметодической направленности)». Урок построен методически грамотно, этапы урока выдержаны, время распределено рационально. Следует отметить, что учитель владеет грамотной речью, мотивирует учеников к размышлению, продумана система вспомогательных вопросов. Большинство учеников работает на уроке активно, но можно заметить, что некоторые ученики не читали рассказ, или же прочли его недостаточно внимательно, вскользь, так как не стремились сами отвечать, а на вопросы, адресуемые конкретно им, отвечали кратко, неуверенно, с сомнением, плохо ориентировались в тексте. Цель, реализуемая на уроке посредством поставленных задач, по моему мнению, была достигнута. Текст рассказа проанализирован с разных точек зрения: и как художественный текст, и со стороны конфликтов, и со стороны переживаний героев произведения, и со стороны их нравственных проблем. Ученики, ведомые учителем, строили предположения по поводу того, почему те или иные персонажи живут именно так, поступают не иначе и т.п.

Плавное течение урока нарушали только физические разминки, вырванные из контекста и по моему мнению, не гармонирующие с общей канвой урока.

К анализу урока прилагаю скан тестовых заданий, выполненных учениками 6Б класса по теме урока.

Анализ уроков 27.02.2017 г., 01.03.2017 г. Сказ П.П. Бажова "Медной горы хозяйка". Реальность и фантастика. Нравственные качества мастеровых людей.

Класс: 5б

Учитель: Капитулина Д.А.

Цель урока: ввести учащихся в художественный мир необычного в литературе жанра – сказа, показать его сходства и различие со сказкой.

Задачи:

провести наблюдения над языком художественного произведения;

продолжать обучение выразительному чтению, устному монологическому высказыванию; пересказу эпизода;

развивать навыки работы с текстом, умение наблюдать, обобщать и делать выводы.

на материале сказа показать стремление писателя донести до читателя мысль, что почет и уважение человеку дается по труду, что любовь к Родине каждый из нас доказывает честной работой, что мощь нашего государства – в руках мастеровых людей, талантливых умельцев из простого народа.

Оборудование и средства обучения: текст сказа П.П.Бажова «Медной горы Хозяйка», портрет П.П.Бажова, иллюстрации «Хозяйка Медной горы» П.Караченцова, И.Пчелко, Н. Кочергина, карточки, иллюстрации учащихся к сказу.

Методические приемы: беседа по вопросам, пересказ эпизодов, выразительное чтение, анализ текста, тестирование.

Предварительная работа:

Чтение сказа «Медной горы хозяйка».

Краткий план урока( 1 урок):

1.Слово учителя: По истории вы изучали, кто такие финикийцы и познакомились с финикийским алфавитом. Давайте, вспомним финикийский алфавит, и тогда вы легко назовете тему нашего урока. На доске запись: П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»

2. Актуализация знаний.

- Прочитайте диалог Степана и Хозяйки Медной горы от слов «Парень хотел было слово молвить, ...» до слов «... и сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул».

Почему первым желанием Степана было уйти не замеченным Хозяйкой?

Что заставило его остаться для беседы с Хозяйкой?

Какой человек нужен был Хозяйке?

Расскажите о первом испытании, которое приготовила Хозяйка для Степана? И другие.

3.Целеполагание

-С какой целью мы выбрали для викторины этот отрывок?

- А какие цели мы поставим к нашему уроку?

4. Открытие нового знания.

- К какому слову очень близко по звучанию и содержанию слово сказ? Вспомним определение сказки.

- А что такое сказ? Как его определял сам Бажов?

Запишите это определение в тетрадь.

- Итак, в чем разница между сказкой и сказом?

- А что у них общего?

5.Словарная работа

- Подберите однокоренные слова к слову “сказ”.

-Как вы думаете, почему Бажов дал такое название своему сборнику сказов? -

6.Устное рисование портретов героев.

- Вы увидели произведения мастеров. А какими вы представляете себе главных героев?

- Заполним шкатулку мудрости «Каким должен быть человек».

Закончите предложения.

• Человек должен быть

• Человек должен стремиться

• Человек должен о

• К природным богатствам необходимо относиться

• Доброта и благородство не только в сказах, но и в реальной жизни всегда

7.Рефлексия: Продолжите предложения.

Сегодня на уроке я узнал…

Мне это нужно знать…

Оказалось для меня сложным…

Мне было интересно…

У меня появилась идея…

8.Домашнее задание. Подготовить иллюстрацию к сказу Бажова.

Краткий план урока( 2 урок):

1.Актуализация знаний

1.Как называется сборник сказов П.П.Бажова?

2. Сколько всего сказов в этом сборнике?

3. Назовите главных героев сказа « Медной горы Хозяйка»?

4.Из чего было платье Хозяйки Медной горы?

5.Каких зверюшек Хозяйка называла своим войском?

6.Что велела сделать Хозяйка Степану?

7.Что она подарила Степану для его невесты?

8.Какое третье испытание должен был выдержать Степан, но не выдержал?

9.Как он объясняет, что не боится малахитницу? И другие

2.Заполнение таблицы в рабочей тетради

Отличительные черты сказки и сказа.

| Для сказки характерны:

- не имеет реальной основы и др. | Для сказа характерны:

неотъемлемая часть и др. |

3. Работа с иллюстрациями: А сейчас посмотрим иллюстрации художников к сказу « Медной горы Хозяйка», а также ваши иллюстрации к этому сказу. (уч-ся вручаются жетоны за иллюстрации).

4. Рефлексия А мне хотелось бы узнать у вас, какие чувства вы испытываете

после знакомства со сказом П.П. Бажова « Медной горы Хозяйка»?

Выберите один кружок: красный- гордость за талантливых мастеров,

синий – восхищение их работой,

зелёный - сочувствие их тяжелой доле,

белый - любовь к красоте и искусству.

5.Домашнее задание. Прочитать любой сказ П.П. Бажова на выбор.

Краткий анализ уроков: Уроки относятся к типу «1.Урок открытия нового знания», «2.Урок систематизации знаний (общеметодической направленности)». Уроки построены методически грамотно, этапы урока выдержаны, время распределено рационально. Проведена подготовка к урокам – прочтено произведение заранее, подготовлены иллюстрации по произведению. Происходит открытие нового литературного понятия «сказ» в форме проблемного диалога с опорой на знания учащихся на первом уроке, на втором происходит систематизация и закрепление знания, с оформлением словесно-знаковой модели – таблицы. Цели на урок ученики ставят самостоятельно, исходя из диалога с учителем, можно сделать вывод, что данное умение сформировано у учеников. В речи учеников часто присутствуют речевые обороты вида «я думаю…», «по моему мнению…», «мне кажется…», что говорит о сформированности логически грамотно строить свой устный ответ. На уроках ученики работают активно, стремятся больше отвечать, иногда возникают огорчительные вздохи/возгласы по поводу того, что их не спросили. По моему впечатлению с текстом сказа ознакомились все присутствующие на уроке ученики, так как отвечали уверенно, работали заинтересовано. Ко второму уроку не все выполнили домашнее задание, оправдавшись большое загруженностью, но пообещали принести иллюстрации на следующий урок. Психологическая атмосфера на уроке располагающая к общению, диалог строиться конструктивно между учителем и учениками. Не уделено внимание физической разрядке во время урока, на что указала учителю во время анализа урока, Дарья Анатольевна сказала, что сама заметила данное упущение, но в силу насыщенности уроков не смогла выделить время, хотя в конспектах урока, с которыми я ознакомилась и взяла себе на вооружение в будущем, прописаны данные паузы.

Для себя отмечаю многогранность заданий, предложенных учителем на данной паре уроков по работе с текстом произведения.

Анализ урока 28.02.2017 г. Диктант по разделу

Класс: 5а

Учитель: Клабукова К.О.

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Чередующиеся корни, орфограммы в приставках».

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития умений, выбора условий для написания:

- проверяемые безударные гласные;

- непроверяемые безударные гласные;

- раздельное написание предлогов со словами;

- правописание окончаний имён существительных;

- правописание корней с чередованием;

- написание не с глаголами;

- написание -тся - -ться в глаголах;

- правильное написание окончаний глаголов 1 и 2-го спряжения.

Краткий план урока:

Мотивационный этап

Вступительное слово учителя, постановка учебной задачи.

Написание диктанта.

Диктант

На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. Тяжёлые колосья касаются лица и будто собираются удержать меня. Из придорожных зарослей выпорхнула перепёлка и скрылась во ржи.

Поднимается солнце, и его лучи освещают далёкие поля, прибрежные кусты возле речки. Анна ярко блестит на солнце.

Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои предположения оправдались. Ягоды буквально устилали лесные поляны. Стоило присесть - видишь, как прячутся в траве головки спелой земляники, подберёзовики.

Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину сладких ягод. За день моё лицо и руки загорели. После такой прогулки хорошо выкупаться и прилечь отдохнуть на свежем сене.

(109 слов) (По Д. Зуеву)

Выполнение грамматического задания.

Грамматические задания

1. Выписать слова с чередующимися гласными в корне и объяснить их написание - 1-й вариант

Выписать слова с проверяемыми безударными гласными и подобрать к ним проверочные слова - 2-й вариант.

2. Синтаксический разбор предложения:

Из придорожных зарослей выпорхнула перепёлка и скрылась во ржи. - 1-й вариант.

С трудом дотащил я до дома полную корзину сладких ягод. - 2-й вариант

Рефлексия

- Какие умения проверялись во время написания диктанта? Во время выполнения грамматического задания? Поставьте простым карандашом себе отметку на полях за работу, на следующем уроке сравним вашу отметку и мою.

Краткий анализ урока: Урок относится к типу «1.Урок комплексного применения знаний и умений (урок контроля)». Урок построен методически грамотно, этапы урока выдержаны, время распределено рационально. Инструктаж проведен своевременно, учитель убедилась в том, что все ученики поняли и приняли учебную задачу: правильное оформление предложений при письме, умение оформлять начало нового абзаца. Обратили внимание на то, что будут, прежде всего, проверяться умения и знания написания слов с чередующимися гласными в корне. Текст диктанта диктовался в умеренном темпе, если было необходимо некоторым ученикам (три человека писали медленно), предложения повторялись. Грамматическое задание также разъяснялось.

Анализ урока 01.03.2017 г. Имя существительное как часть речи

Класс: 5А

Учитель: Клабукова К.О.

Цель урока: закрепить и обобщить сведения об имени существительном, изученные за курс начальной школы

Задачи: развивать мышление, умение сравнивать, классифицировать, развитие самооценки; воспитывать интерес к предмету, коммуникативные способности, культуру поведения, формировать навыки сотрудничества.

Методические приемы: учебное сотрудничество, индивидуальная и совместная учебная работа, учебно–исследовательская деятельность, контрольно – оценочная и рефлексивная деятельность.

Краткий план урока:

1. Лингвистическая разминка.

На доске (слайде) предложение.

– В чём его необычность? (Записано звуками в транскрипции, как произносится.)

[Улыпкай’ й’аснай’у] [пр’эи]рода [сквос’] сон [фстр’эич’а]ет утро года. (А.С. Пушкин.)

– Прочитайте предложение, оформите его орфографически правильно.

– Обозначьте изученные орфограммы.

2.Постановка проблемы и задач урока

— Запишите в тетради тему урока (Имя существительное как часть речи).

— С именем существительным вы знакомы с начальных классов. Сегодня на уроке вы вспомните свои знания об этой части речи: познакомитесь со значением имени существительного, выявите его морфологические признаки и синтаксическую роль.

3. Комплексное применение знаний и умений

Работа с учебником стр.63 Чтение и анализ таблицы «Имя существительное».

-Расскажите об имени существительном по таблице.

- Чтобы проверить ваши теоретические знания, мы выполним следующее задание.

Найди лишне слово.(слайд)

- Исключи из цепочки лишнее слово по какому-нибудь признаку так, чтобы в ней осталось 2 слова с общим признаком. Причину исключения назовите.

- Какой морфологический признак мы не вспомнили? (падежи)

- Повторим название падежей и падежные вопросы. Игра «Кто быстрее». Задание: изменить по падежам имя существительное. На каждый ряд дается листок со словом, работа начинается с последней парты, ученики на каждой парте изменяют слово, ставя в определенный падеж. Побеждают ученики, первыми выполнившие задание.

- Давайте на примере слова РОССИЯ докажем, что существительное может быть любым членом предложения. Работа по группам.

Россия – моя Родина.

Моя родная страна – Россия.

За границей я часто думаю о России.

С самого рождения я живу в России

-Какими членами предложения могут быть существительные?

На слайде стихотворения:

Вечер, поле,

Огоньки.

Дальняя дорога.

(В.Маяковский)

Опять дожди, опять туманы.

И листопад, и голый лес,

И потемневшие поляны,

И низкий, серый свод небес.

(С. Аксаков)

Выберите из предложенных слов существительные, отражающие состояние или чувство поэта.

- А нужна ли нам эта часть речи?

В чём особенность этого стихотворения?

- Кто-то, может быть, уже догадался? (В этом стихотворении много существительных).

- Это стихотворение примечательно тем, что состоит почти из одних имен существительных. В нем нет ни одного глагола. Каждое выражение – картина.

4.Рефлексия.

- Сделайте вывод о роли существительных в речи вообще и в поэтической речи в частности.

5.Домашнее задание:

- А вы любите природу? Какое время года вам больше всего нравится? Составьте текст, употребив как можно больше существительных, описывающих ваше любимое время года.

Краткий анализ урока: Урок относится к типу «Комплексного применения знаний и умений». Урок построен методически грамотно, этапы урока выдержаны, время распределено рационально. Подобраны интересные задания. Ученики работают увлеченно. Цели и задачи, поставленные на урок, как учениками, так и учителем, реализованы в полном объеме.

Анализ урока 02.03.2017 г. Доказательство в рассуждении.

Класс: 5А

Учитель: Клабукова К.О.

Цель урока: Познакомить с композицией текста-рассуждения, научить строить текст-рассуждение, научить находить тезис, доказательства, вывод, включать в рассуждение специальные слова.

Задачи: знать структуру рассуждения, роль доказательства в рассуждении, уметь анализировать текст-рассуждение с точки зрения его структуры, уметь составлять текст-рассуждение. способность извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне.

Методические приемы: Работа фронтальная, индивидуальная, в группах.

Краткий план урока:

1.Актуализация знаний

По заданной структуре определите тип текста:

А. Общее впечатление от предмета.

Детали предмета.

Б. Завязка.

Развитие событий.

Кульминация.

Развязка.

В. Тезис.

Доказательства.

Вывод.

«Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.» (И.С. Тургенев)

- Докажите, что это текст.

- Определите тему этого текста.

- Вы согласны с утверждением И.С. Тургенева? Докажите свое мнение.

- А в каких случаях мы не можем обойтись без иностранных слов? Приведите примеры.

- Какой тип текста вы использовали, чтобы объяснить высказывание?

2.Постановка темы и цели урока

- Сформулируйте тему урока.

-Сформулируйте цели урока, продолжите фразу: сегодня на уроке я вспомню…, я научусь…

- В каких жизненных ситуациях нужно использовать текст-рассуждение? Приведите примеры.

- Какова основная задача этого текста?

3.Открытие нового знания

Герой книги В. Драгунского «Денискины рассказы» был очень жалостливый. Когда в сказке случалось что-нибудь плохое, он просил маму, чтобы она пропустила это место. Получались сокращенные сказки.

Послушайте отрывок. Найдите аргументы за и против таких сказок. Читает отрывки.

Посмотрите на слайд. Сколько тезисов мы можем сформулировать? (Два).

Интернет приносит пользу людям.

Интернет приносит вред людям.

– Что нужно, чтобы подтвердить тезисы?

4.Применение знаний и умений

Работа в группах. Первая группа приводит аргументы к первому тезису, вторая – ко второму. Заполните пропуски.

Задача текста-рассуждения - ___________. Сначала мы выдвигаем какой-либо ________. Чтобы доказать его, приводим _____________. В конце текста делаем __________. Такой тип текста мы будем использовать в следующих ситуациях: __________.

5. Рефлексия

- Что нового узнали на уроке?

- Какие трудности появились в процессе работы?

- Как вы их преодолели?

- Какое настроение у вас сейчас?

Краткий анализ урока: Урок относится к типу «Комплексного применения знаний и умений». Урок построен методически грамотно, этапы урока выдержаны, время распределено рационально. Подобраны интересные задания. Не все ученики усвоили понятия урока, необходимо поработать еще.

Анализ урока 03.03.2017 г. Особенности героев-"чудиков" в рассказах В.М. Шукшина.

Класс: 6б

Учитель: Капитулина Д.А.

Цель урока: формировать умение анализировать текст художественного произведения; развивать умение выражать свои мысли, оценивать поступки героев, делать выводы; обогащать словарный запас.

Задачи:

развивать устную речь учащихся, навыки анализа образа литературного героя и навыки сравнения героев произведения; развивать умения обобщать изученное;

самостоятельно формулировать тему и цели урока; иметь способность к целеполаганию;

уметь планировать работу, выполнять самоконтроль, самооценку, рефлексию.

Оборудование и средства обучения: компьютер, частичная презентация (песня о В.М.Шукшине в исполнении В.С.Высоцкого), учебник.

Методические приемы: монолог, проблемный диалог, выразительное чтение, художественный пересказ, обращение к личному опыту, прогнозирование.

Краткий план урока:

1.Вступительное слово учителя

Чтение стихотворения «Метели над землёй отголосили…»

- О каких странных людях идёт речь в этом стихотворении?

2.Домашнее задание Будьте внимательны на уроке! Дома необходимо будет написать мини – сочинение на тему «Странные люди в рассказах В.М. Шукшина»

3. Целеполагание

- Обращаемся к эпиграфу нашего урока.

Нам бы про душу не забыть.

Нам бы немножко добрее быть…

В.М.Шукшин

- Почему в качестве эпиграфа я взяла именно эти слова?

«Не критикуйте мои рассказы, которые короче воробьиного носа, - утверждал писатель, - они ведь о душе и добре… А что касается критики, то я и об этом напишу». Обращаемся к рассказу «Критики»

4.Прогнозирование по названию. Словарная работа

На доске и в тетрадях все записывают слово критики, без сообщения имени автора и названия урока.

- Запишите синонимы к данному слову (записывают на доске).

- Что говорят нам словари о значении слова? (работа со словарем)

- Как вы думаете, почему так называется рассказ?

- О чем пойдет речь?

Физическая разминка.

5.Чтение с остановками.

До слов …со взрослыми дед редко спорил.

- Что объединяло Петьку и дедушку?

- О чем говорит дружба Петьки и деда?

- В чем взгляды Петьки и деда на кино совпадали?

- Случались ли разногласия в их оценке фильма?

- В чем? Почему?

- Как вы думаете, что будет дальше?

До слов …и тут вошли Петькина тетя и милиционер.

- Почему так ведет себя дед?

- Как поступают взрослые? Муж тети

- Как поступает тетя?

- Как поступает отец Петьки?

- Почему же деда так обозлило то обстоятельство, что городские гости улыбались, когда разговаривали с ним?

- Как вы думаете, что будет дальше?

Чтение до конца.

- Обратимся к тексту протокола.

- Почему этот текст вызывает у вас улыбку?

- Почему рассказ заканчивается словами, что Петька долго еще плакал, уткнувшись лицом в подушку?

От лица Петьки передайте характер взаимоотношений внука и деда, оценку Петькой конфликтной ситуации между дедом и городскими гостями, причину горьких рыданий в финале. (Ответы учащихся)

6. Рефлексия

- Вот и закончился рассказ. Он короткий, но можно ли сказать, что читать трудно? Почему? Какие чувства вызвал у вас рассказ? Почему же рассказ называется «Критики»? Какие проблемы поднимаются в рассказе? Что хотел донести до нас этим рассказом Шукшин?

С каким настроением вы работали? Довольны ли вы собой?

Так к каким же писателям относится Шукшин – к тем, мысли которых предугадать легко, или к тем, кто умеет заинтересовать?

Краткий анализ урока: Урок относится к типу «Урок открытия нового знания». Урок построен методически грамотно, этапы урока выдержаны, время распределено рационально. Происходит открытие нового образа литературного героя-чудика на основе произведения Шукшина. Конструктивно построен проблемный диалог по ходу работы с произведением (записала все вопросы подробно уже после урока из конспекта учителя, не все успела записать сразу, так как очень внимательно слушала, и на некоторые вопросы хотелось ответить самой). Ученики работали заинтересованней, чем на уроке, посвященном творчеству Астафьева, могу предположить, потому что прочли рассказ все непосредственно на уроке, и отвечали с опорой на текст, доказывали свою точку зрения, вступая в полемику. Хочется отметить, что во время аргументации точки зрения учеником, учитель мотивировал доказывать свои мысли с опорой на текст, а не с опорой на опыт или сиюминутные переживания и эмоции. Данная работа позволяет формировать умения работы с текстом. Физическая разминка была уместна, подготовлена ученицей класса.

Анализ урока 06.03.2017 г. Рассказ о писателе Ф. Искандере. Рассказ "Тринадцатый подвиг Геракла".

Класс: 6б

Учитель: Капитулина Д.А.

Цель урока: раскрыть характеры детей; природу смешного в рассказе Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла», показать особенности стиля писателя;

Задачи:

совершенствовать навыки анализа художественного текста, активизация мыслительной деятельности учащихся;

продолжить развитие коммуникативных компетенций учащихся, лингвистическую зоркость, творческие способности учащихся;

воспитывать интерес к изучаемому предмету, продолжить формирование нравственных качеств, таких как честность, трудолюбие, совесть, чувство юмора.

Методические приемы: частично-поисковый, словесный, проблемный, путь анализа литературного произведения исследовательский, кейс – метод.

Подготовительная работа: прочесть рассказ Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг геракла».

Краткий план урока:

1. Вступительное слово учителя. Эмоциональный настрой

Для начала послушаем музыку. (Звучит музыка из «Ералаша»)

– Я смотрю, вы заулыбались? Что вызвало вашу улыбку?

- Как называются произведения, которые вызывают наш смех, улыбку?

Обратимся к словарю: Найдём определение слова «юмор». Прочитайте его.

– С каким юмористическим произведением вы уже встречались в этом году?

2.Целеполагание

- Литературные традиции продолжает в своём творчестве Фазиль Искандер.

Тема нашего урока «Детские образы в рассказе «Тринадцатый подвиг Геракла». Какие цели можете поставить перед собой, исходя из нашей беседы и темы урока?

3. Анализ художественного текста.

Где происходят события рассказа?

Когда происходят действия рассказа?

По каким деталям это определили?

Что вы можете сказать о героях произведения?

Автор рассказывает о нескольких одноклассниках главного героя. Назовите их.

Первый ряд составит цитатный план и сделает вывод по образу Шурика Авдеенко.

Второй ряд проделает такую же работу по образу Сахарова.

Третий ряд по образу Адольфа Комарова.

| Шурик Авдеенко | Отличник Сахаров | Адольф Комаров |

| Загорелое угрюмое лицо; Показывая мощные усилия ума и воли и другое. | Умное добросовестное лицо; Во время смеха не перестал быть отличником и другое. | – Опрятный, худой и тихий; Привычка держать руки на промокашке и другое. |

Вывод: Каждый герой рассказа запоминается надолго, потому что автор выделяет главные, основные черты внешности и характера героя, и делает на них акцент, подчёркивая несколько раз угрюмость Авдеенко, благополучие Сахарова и скромность и незаметность Алика.

Чтобы вызвать наш смех, писатель использует особые приёмы, которые называются художественными средствами:

Одним из таких средств в рассказе «Тринадцатый подвиг Геракла» является «ирония».

Сведения о значении этого слова мы найдём в словаре. Работа со словарем.

Физкультминутка:

Мы хорошо поработали, а теперь немного отдохнём и посмеёмся вместе.

Ведь смех – это лучшее лекарство.

1. Хотелось скинуть с директора шляпу, она всем порядочно надоела. Он всегда и зимой и летом ходил в одной шляпе, вечнозелёной, как магнолия.

2. Принц Уэльский – опоздавший ученик. Принц никак не мог появиться в нашем классе. Ему здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле Электростанции. Потому что она образцовая.

- Вы узнали эти строчки?

-От чьего лица ведётся повествование?

- Почему попал в смешную ситуацию герой рассказа?

– К каким ухищрениям пришлось прибегнуть герою, чтобы не быть осмеянным?

– Смог избежать герой наказания?

Попробуем убедиться в этом, обратившись к тексту:

1. Прочитаем по ролям эпизод на стр. 189.

Вывод: Смех нарастает, а состояние главного героя ухудшается. Его мучает совесть.

– Какой урок извлёк герой?

– Важную роль в нравственном становлении детей сыграл учитель математики Харлампий Диогенович. ( устная характеристика)

- Запишите ассоциативный ряд.

– Обратите внимание на имя учителя.

– Почему герой с благодарностью говорит об учителе?

– Какой смысл вкладывает автор в название своего рассказа?

4. Рефлексия.

– Какие нравственные уроки вы вынесли для себя в процессе работы?

5.Домашнее задание.

– Чтобы больше узнать о творчестве Ф. Искандера, прочитайте рассказ «Дедушка».

Краткий анализ урока: Урок относится к типу «1.Урок открытия нового знания». Урок построен методически грамотно, этапы урока выдержаны, время распределено рационально. Большое внимание на уроке уделено характеристике героев разными способами: построение словесно-знаковых моделей, устная характеристика, характеристика с опорой на текст. Конструктивно построен проблемный диалог по ходу работы с произведений. Отмечаю продуктивную работу со справочной литературой, и что ученики самостоятельно могут находить словарные статьи, также подготовку учителя к уроку и обеспечение учеников толковыми словарями (1 на парту). Краткие подведения итогов работы позволяют формировать и совершенствовать умение контролировать собственную деятельность самостоятельно.

Анализ урока 07.03.2017 г. Сжатое изложение

Класс: 5А

Учитель: Клабукова К.О.

Цели урока: формулировать основную мысль текста

выделять в тексте главную и второстепенную информацию

сокращать текст, сохраняя основную мысль на основе исходного текста писать сжатое изложение

Краткий план урока:

1. Слово учителя:

Итак, на уроке мы будем готовиться к написанию сжатого изложения по тексту В.П.Катаева "Пень".

- Как вы понимаете этот термин?

(ответы учащихся)

- Да, отдельные фрагменты текста мы будем пересказывать кратко, а другие подробно.

- Какие же кратко, а какие - подробно?

(ответы учащихся)

Верно, сокращать будем те фрагменты, которые не несут особой смысловой нагрузки.

1. Выразительное чтение текста учителем или хорошо читающим учеником

2. Осмысление текста.

- Понравился ли вам рассказ?

- Докажите, что данный отрывок является текстом?

3. Чтение текста учащимися.

- О чем этот рассказ, т.е. его тема?

- Какова основная мысль текста, т.е. авторский замысел?

- Казалось бы, мы правильно определили идею рассказа. Но не показался ли вам этот рассказ притчей, басней, в которой осуждается не столько старый бедный пень, сколько кичливый высокомерный человек, мнение которого о себе явно завышено?

- Какой урок можно извлечь из данного текста?

- Как бы вы назвали этот рассказ?

- Какое название отражает в большей степени основную мысль?

4. Словарно-лексическая работа.

- Какое слово в этом тексте является ключевым?

- Подберите синонимы к слову «гордость».

- Понимаете ли вы разницу в значении слов?

-Текст делится на абзацы - микротемы.

На доске: Микротема- наименьшая составная часть темы целого текста.

5. Выделение микротем и составление плана

- Разделите текст мысленно на части, сколько частей у вас получилось?

- Прочитайте каждую часть и дайте ей название.

- Что мы составили для рассказа?

План

Грибники вокруг старого пня

Старый пень возгордился

Молчание деревьев

"Я ваш царь!"

" Ничего ты не царь"

-Теперь вы будете знать, что в плане столько пунктов, сколько микротем.

- Вам предстоит создать текст изложения этого рассказа. Свой текст. Особенностью вашего текста должна стать краткость. Вспомним приемы сжатия текста.

7. Отбор нужной информации.

- Прочитайте первую часть. Почему мы объединили 1 и 2 абзац? Скажите, какой прием сжатия здесь можно использовать?

- Прочитайте 2 часть текста. Вся ли информация важна для раскрытия темы?

- Как вы думаете, следует ли оставить предложение 3 абзаца полным или его можно упростить.

- Как вы думаете, важен ли для раскрытия темы 4 абзац?

- Прочитайте последнюю часть. Какая мысль содержится в ней?

- Выберите ключевые фразы из последней части.

8. Дом. задание: написать сжатое изложение, используя отобранный материал.

Текст для написания изложения:

В лесу стоял большой старый пень. Пришла бабушка с сумкой, поклонилась и пошла дальше. Пришли две маленькие девочки с кузовками, поклонились пню и пошли дальше. Пришел старик с мешочком, кряхтя поклонился пню и побрел дальше.

Весь день приходили в лес разные люди, кланялись пню и шли дальше.

Возгордился старый пень и говорит деревьям:

- Видите, даже люди, и те мне кланяются. Пришла бабушка - поклонилась, пришли девочки - поклонились, пришел старик - поклонился. Ни один человек не прошел мимо меня, не поклонившись. Стало быть, я здесь в лесу у вас самый главный. И вы тоже мне кланяйтесь.

Но деревья молча стояли вокруг него во всей своей гордой осенней красоте.

Рассердился старый пень и ну кричать:

- Кланяйтесь мне! Я ваш царь!

Но тут прилетела маленькая быстрая синичка, села на молодую березу, ронявшую по одному свои золотые зубчатые листочки, и весело защебетала:

- Ишь как расшумелся на весь лес! Помолчи! Ничего ты не царь, а обыкновенный старый пень. И люди вовсе не тебе кланяются, а ищут возле тебя опенки. Да и тех не находят. Давно уже все обобрали.

Краткий анализ урока: Урок относится к типу «Комплексного применения знаний и умений» (развитие речи). Урок построен методически грамотно, этапы урока выдержаны, время распределено рационально. Вопрос к учителю по поводу того, что в изложение необходимо писать на уроке, учитель разъяснил, что это обучающее изложение, и его можно написать дома. Проведена комплексная работа с текстом, текст проанализирован подробно. Ученики работали заинтересовано, отмечая ключевые моменты в тетради для дальнейшей работы с текстом дома.

Анализ урока 09.03.2017 г. Имя существительное как часть речи

Класс: 5А

Учитель: Клабукова К.О.

Цель урока: Повторить известный учащимся из курса начальной школы материал о роде имён существительных.

Задачи: в ходе анализа языкового материала выявить основные способы определения рода существительных; научиться правильно определять род существительных; проверить умение относить существительные к роду, познакомиться с существительными, имеющими нетипичные окончания; повторить орфограмму "Мягкий знак после шипящего на конце существительного"; проверить умение определять род существительных с мягким знаком на конце.

Методические приемы: учебное сотрудничество, индивидуальная и совместная учебная работа, учебно–исследовательская деятельность, контрольно – оценочная и рефлексивная деятельность.

Краткий план урока:

Постановка проблемы:

– Определите род имени существительного «туристы». Как вы это сделали? Оказывается, это сделать непросто!

Постановка цели урока

– Запишите в тетрадях тему урока: «Род имён существительных».

-Какие цели можем поставить перед собой?

3. Комплексное применений знаний и умений

– Как же определить род существительных?

– Что нам поможет?

– Рассмотрим таблицу (работа с ИКТ).

– Существительные с какими окончаниями относятся к мужскому, женскому, среднему роду? Назовите исключения. С нижней частью таблицы мы познакомимся позже.

– Запишите окончания существительных мужского, среднего и женского рода в тетрадь (учитель пишет на доске, ученики в тетради).

- Запишите слова под диктовку, определите род имен существительных.

Бандероль, вестибюль, рояль, шампунь, бюллетень и др.

- Какой род у слова «мозоль»

– Определить род слова «мозоль» вам поможет стихотворение:

На Гошкиной ладошке

Проклюнулась мозоль –

Чуть больше хлебной крошки,

Чуть меньше, чем фасоль.

Разволновалась мама:

– К директору пойду!

Пусть завтра же отменят

Уроки по труду.

А между тем у Гошки

Мозоль была от ложки.

– Какие слова подсказали род? Какой вывод можем сделать?

– Мы умеем определять род трудных существительных, давайте проверим, как мы умеем использовать их в речи. (Выполнение задания упражнения на доске по цепочке – по одному – и в тетрадях).

– С какой трудностью столкнулись при написании слова «молодёжь»?

– Что означает и как пишется слово «туш_»?

– Дополним правило, выполнив задание.

– Всегда ли на конце существительных ж. р. пишется мягкий знак?

– Расскажите, когда на конце существительных после шипящих пишется и не пишется Ь.

- Запишите 5-6 существительных, м., ж., и ср. рода, называющие предметы, изображённые на фотографии. (работа с ИКТ)

4. Рефлексия

– Продолжите мысль:

Род – это…

Определить род имени существительного можно…

После шипящих на конце существительных Ь пишется…

Можно ли сказать, что существительное изменяется по родам?

5. Домашнее задание:

– Составьте текст из 5-6 предложений, используя существительные женского, мужского и среднего рода, которые вы записали, описывая фотографию.

Для желающих на «5» (дополнительно):

– Подберите и запишите не менее 5 существительных, род которых сложно определить, проверьте их род по словарю, составьте с ними предложения.

Краткий анализ урока: Урок относится к типу «Комплексного применения знаний и умений». Урок построен методически грамотно, этапы урока выдержаны, время распределено рационально. Задания подобраны в соответсвии с темой. Поставленные цели и задачи реализованы.Следует отметить разнообразие заданий, подобранных учителем по данной теме. Домашнее задание дифференцированное, для учеников разного уровня подготовки.

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ УРОКА

Дата: 24.02.2017 г.

Урок (предмет): литературное чтение

Класс: 6Б

Учитель: Капитулина Д.А.

Тип урока (по дидактической задаче): «Урок систематизации знаний (общеметодической направленности)»

Тема: Нравственные проблемы рассказа "Конь с розовой гривой".

| Время | Основные этапы урока | Действия учителя | Действия учеников | Содержание учебного материала |

| 11.40-11.45 | 1.Слово учителя о творчестве Астафьева, основные темы, освещающиеся писателем. | Основная тема многих рассказов Астафьева - тема взросления, становления личности человека. Писатель показывает, как один, казалось бы, незначительный случай может повлиять на всю жизнь человека, что делает человека старше, меняет его. Случай, описанный в рассказе, как раз из таких. | Слушают рассказ учителя. В ходе урока класс разделён на две группы, где одна группа выискивает слова, характеризирующие положительные качества героя-рассказчика, а другая группа - отрицательные качества его, глаголы, сопутствующие слова находят и подтверждают примерами из текста. В конце урока учащиеся составляют полную характеристику героя-рассказчика. | Рассказ учителя в последующем поможет осмыслить текст прочитанного рассказа. |

| 11.45-11.55 | 2. Фронтальный опрос. | - Что является завязкой рассказа? - Исполнилась ли мечта мальчика - получить “пряник конем”? - Казалось бы, счастливое завершение истории. Но какой ценой достался мальчику этот конь? Почему через много лет, после многих событий, автор пишет: “А я все не могу забыть бабушкиного пряника - того дивного коня с розовой гривой”? Попробуем ответить на эти вопросы вслед за автором. - Каким образом герой надеется осуществить свою мечту? Обратим внимание на инверсию “трудом своим”, которая выделяет слово. “труд” - мальчик понимает, что даром ничего не достается. - Какие важные детали вы отметили в описании дороги на увал? Битая посуда не только признак бедности, а признак отношения к вещам, к труду вообще. Такие люди и сами не любят работать, и не ценят чужой труд. Обратим внимание, с какой посудиной идет за земляникой герой-рассказчик: “Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туеска”. В этой семье знают цену труду. - Как ведут себя по дороге соседские ребята? Какие глаголы помогают понять отношение автора к их поведению? | Отвечают на вопросы учителя (привожу ответы учеников обобщенные и усредненные): - Эпизод, в котором рассказывается, как бабушка послала героя за земляникой и пообещала ему “пряник конем”. Это почти сказочное начало. - Да, исполнилась. Это был сказочный конь: “По скобленому кухонному столу, как по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой”. - Герой отправляется за земляникой вместе с левонтьевскими ребятишками, чтобы “трудом своим заработать пряник”. - Соседские ребята “несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку берестяные туески... ковшик без ручки”. | Краткий обзор текста при помощи опорных вопросов учителя, мотивирующих вспомнить ключевые моменты произведения, приводя примеры из текста, позволяют освежить имеющиеся знания, и получить возможность заметить то, что могло ускользнуть при первом прочтении самостоятельно. Формируется умение работать с текстом, обобщать, выделять главное, обращать внимание на ключевые слова и фразы. |

| 11.55-11.58 | 3. Словарная работа. | -Какое значение имеют слова: увал, туесок, шаньга. - Обратимся к словарю. | Приводили разные варианты: увал – большая гора, обрыв, возвышенность. Туесок – корзина, пояс, деревянная корзинка. Шаньга – гриб, калач, сдобная булка. Трое учеников из класса зачитывают словарные статьи из словаря. | Словарная работа для активизации пассивного словарного запаса, развития речи и лучшего понимания текста. |

| 11.58-12.10 | 4. Пересказ эпизода с использованием опорных слов-глаголов | - Перескажите эпизоды из текста, опираясь на глаголы о левонтьевских ребятишках, когда они собирали ягоды. - Заметьте, что: Глаголы действия показывают, что ведут себя эти ребята неразумно, как маленькие зверьки: хватают, сколько могут урвать, при этом еще и дерутся. - Как противопоставлены герои в эпизоде сбора ягод? - Обратите внимание: Здесь снова автор использует значимые глаголы: “рассердился”, “бросил”, “жрут”, “валяются”, “подскочил”, “пнул”, “взвыл”, “кинулся”, “бьются”, “катаются”, “раздавили”. - Как герой оказался в зависимости от Саньки? - Отступать было поздно. Мальчику важно было “не спасовать, не струсить, не опозориться”, не показаться жадным. Так и получилось, что “левонтьевская орда” вмиг уничтожила землянику, с таким трудом собранную мальчиком. - Почему герой решил обмануть бабушку? Герой был уже подготовлен к этому обману всеми глупыми и дурными поступками, совершенными за день. К этим поступкам добавились еще мелкие пакости, на которые подбил героя Санька - герой крадет калачи, чтобы ублажить шантажиста и ябеду Саньку. К тому же он боялся наказания и хотел избежать неприятностей. Зрительная разминка (средства ИКТ). - Следите внимательно только глазами за движущимися объектами на экране. - Только ли страх перед бабушкой мучит героя? Как он меняется в ходе своих размышлений? То есть он понимает, что совершил “злодейство”. Поэтому его мучит совесть: “Бабушку надул. Калачи украл. Что только будет?” “А что если разбудить ее и все-все рассказать?” Даже на рыбалке мальчик думает: “И зачем я так сделал? Зачем послушался левонтьевских? Вон как хорошо было жить! Ходи, бегай и ни о чем не думай. А теперь?” - Когда показывается лодка с бабушкой, стыд гонит героя прочь. | Несколько учеников пересказывают эпизоды: “Левонтьевские орлы бросали друг в друга посудой, барахтались, раза два принимались драться, плакали, дразнились”; “заскочили в чей-то огород”, “напластали беремя луку-батуна” (значит, нарвали столько, сколько поместилось в полы рубашки); “наелись до зеленой слюны, а недоеденный побросали”. - Герой рассказа трудится старательно, даже не потому что ему хочется пряника - он по-другому не умеет: “Я брал старательно”. Вспоминает слова бабушки: “Главное - закрыть дно посудины”, это помогает ему, подгоняет: “стал собирать ягоды скорее”. Герой не решается идти на речку, пока не собраны ягоды, “не набрал полную посуду”. “Левонтьевские” же хитры, ленивы, к тому же ябеды. Старшой “надавал пинков” и брату, и сестре за то, что “жрали” ягоды. - Санька использует беспроигрышный прием - поддразнивает героя: “Бабушки Петровны испугался! Эх ты!”, и тот проговаривается о прянике. Санька “что-то быстро смекнул”: “Скажи уж лучше - боишься ее, и еще жадный!” Тут герой и попадается “на уду”: “А хочешь, все ягоды съем?” - Санька научил, как обмануть бабушку. Не все ученики выполняли зрительную разминку, кто-то предпочел просто посидеть с закрытыми глазами, кто-то разговаривал с соседом по парте. - Мальчику нелегко дался обман: он “даже чуть было не всплакнул”, потом “приготовился к каре за содеянное злодейство”. Мальчик вспоминает и о бабушке, и о матери, и о дедушке, жалеет себя: “И пожалеть меня некому”. Но когда Санька опять начинает учить его, как обмануть бабушку, передразнивает ее, герой решает: “Не буду так делать! И слушаться тебя не буду!” | Учитель постоянно подытоживает сказанное учениками, обобщает, резюмирует, обращает внимание на ключевые моменты, на то, как автор при помощи особого слога передает взаимоотношения детей, отношение к труду, личные переживания, конфликты и нравственную борьбу главного героя – Вити. |

| 12.10 – 12.17 | 5. Работа с текстом (выборочное чтение). | - Найдите описание рыбалки, описание летнего дня: “День был ясный, летний”. Прочитаем выразительно. - Объясните, какова роль пейзажной зарисовки? Сначала герой просто наслаждается теплом, запахами трав, цветов: “клонились к земле рябенькие кукушкины слезки”, “на длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики”, “лежали полосатые цветки-граммофоны”. Постепенно его взгляд поднимается вверх - на листья березы, осинник, сосняк. Мир природы, красота и гармония летнего дня контрастируют с миром обмана и эгоизма, куда был вовлечен мальчик, которому не хватило мужества не пойти на поводу у “левонтьевских”. - Какова развязка истории? - Развязка растянута, все никак не разрешается внутренний конфликт героя с самим собой, мучительно тянется осознание вины. Наконец, напряжение достигает кульминации: дедушка пожалел мальчика, и накопившиеся слезы “хлынули безудержно”. Дедушка помог внуку выйти из невыносимого положения: “Попроси прощенья...”. | Находят, читают по цепочке представленный верный вариант. - Он вглядывается вдаль, откуда должна приплыть бабушка. Он внутренне готовится к встрече и объяснению с ней, его мучит стыд. - Герой слышит, как бабушка рассказывает о своем и его позоре дедушке: “Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог разобрать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы помереть скорее”. Мальчик чувствует, что всему миру явен его позор, что каждому встречному бабушка рассказала об обмане, что он не только обманул бабушку, а виноват и в том, что бабушка невольно обманула покупателей земляники. | Формируются умения ориентироваться в прочитанном тексте, выделять главное, анализировать прочитанное, опираясь на свой жизненный опыт, умение характеризовать героев по прочитанному, приводя примеры из прочитанного. |

| 12.17-12.19 | 6. Тестирование | - Предлагаю вам выполнить тест, для проверки знания текста рассказа. Подпишите в верхней части листа фамилию, имя/инициалы, класс, дату выполнения. Отметьте верный ответ, обведя его в круг. На эту работу не дольше 2 минут. | Во время выполнения теста те ученики, которые читали текст невнимательно, затрудняются или обращаются за помощью к учителю, к одноклассникам. Выполняют тест, к отчету прилагаю скан нескольких выполненных вариантов, как мы можем увидеть не на все вопросы отвечено верно. | Контроль знаний текста произведения, вопросы подобраны на мой взгляд среднего уровня сложности, но заставляющие подумать, с которыми может справиться любой ученик, внимательно работающий на уроке и прочитавший текст. |

| 12.19-12.20 | 7. Домашнее задание. | Подготовиться к уроку внеклассного чтения. Прочитать рассказы В. Астафьева. К следующему уроку читать рассказ В.Г. Распутина “Уроки французского”. | Записывают домашнее задание, уточняют в каком количестве прочитать рассказы Астафьева. | Домашнее задание мотивирует заинтересованных учеников к прочтению дополнительной литературы. |

По окончании наблюдений формулируются выводы по следующей схеме:

Внимание.

На уроке были задействованы произвольное и непроизвольное внимание.

Учитель опирался на произвольное внимание, постоянно мотивируя детей быть внимательными: обратите внимание, заметьте, послушайте и т.п.

Большая часть учеников работала внимательно и заинтересовано, так как учитель построил конструктивный проблемный диалог по прочитанному, но отвлекались или занимались периодически посторонними делами те ученики, которые скорее всего не читали дома рассказ или же читали его невнимательно. Могу отметить четверых учеников, которые рисовали на листах бумаги из блокнота, смотрели в окно, думая о чем-то своем, отвлекающие соседей по парте или через проход между рядами какими-то своими замечаниями. Учитель не пресекал эти действия устно, не заостряя внимание, а просто периодически пристально смотря на таких учеников и они включались в деятельность в силу своих знаний и умений.

В начале урока учитель обратил внимание детей на то, чтобы был порядок на столе, затем в процессе урока словами привлекала внимание учеников (фразы «обратите внимание», «заметьте», «объясните», «найдите описание» и др.)

2. Восприятие

Для лучшей организации восприятия учитель менял деятельность на уроке, работа устная – диалог, работа с текстом, интерактивная разминка для глаз, работа с тестом, владение своим голосом: интонация, логическое ударение, паузы.

Обучение направлено на преднамеренное восприятие, так как учитель мотивирует к восприятию.

3. Память

На уроке использовались наглядно-образная (описание образов на основе прочитанного текста, построение ассоциативных описаний), словесно-логическая (построение выводов на основании прочитанного), логическая (построение выводов в ходе рассуждений).

Учитель уточнял ответы детей с опорой на текст, подводил итог, обобщая сказанное, делал вывод.

4. Мышление

Для формирования понятий учитель опирался на знания детей, обращались к справочной литературе.

В основном на уроке использовались индуктивные методы рассуждения – от частного к общему, на примере конкретных героев произведения. На уроке учитель мотивировал учеников использовать такие мыслительные операции, как: сравнение, анализ, обобщение, конкретизация.

В ходе урока учитель использовал проблемный диалог.

В ходе урока ученики совершенствовали умения характеризовать героя на основе прочитанного, делать выводы на основе прочитанного и на основе собственных рассуждений, личного опыта, ранее изученных произведений. На мой взгляд учитель использовал эффективно данные приемы, так как анализ прочитанного произведения произведен комплексно, ученики сами сделали выводы, не такие точные и емкие, как учитель, но осмыслили прочитанное.

5. Коммуникации

На уроке между учителем и учениками построены демократические отношения: ученики не бояться отвечать, высказывать свою точку зрения в обсуждении, аргументируют свои слова, опираются на прочитанный текст, за исключением нескольких учеников, которые (как я писала выше) по моим наблюдениям недостаточно хорошо знакомы с текстом.

6. Хронометраж

Время на уроке использовано рационально, все этапы урока выдержаны, не затянуты. Но в процессе анализирования урока Дарья Анатольевна отметила, что не успела проанализировать и обсудить с учениками представленные иллюстрации к рассказу, потому что времени не хватило, но учитель решил, что будет рациональнее выполнить задания качественно, без суеты.

Краткий анализ урока: Урок относиться к типу «Урок систематизации знаний (общеметодической направленности)». Урок построен методически грамотно, этапы урока выдержаны, время распределено рационально. Следует отметить, что учитель владеет грамотной речью, мотивирует учеников к размышлению, продумана система вспомогательных вопросов. Большинство учеников работает на уроке активно, но можно заметить, что некоторые ученики не читали рассказ, или же прочли его недостаточно внимательно, вскользь, так как не стремились сами отвечать, а на вопросы, адресуемые конкретно им, отвечали кратко, неуверенно, с сомнением, плохо ориентировались в тексте. Цель, реализуемая на уроке посредством поставленных задач, по моему мнению, была достигнута. Текст рассказа проанализирован с разных точек зрения: и как художественный текст, и со стороны конфликтов, и со стороны переживаний героев произведения, и со стороны их нравственных проблем. Ученики, ведомые учителем, строили предположения по поводу того, почему те или иные персонажи живут именно так, поступают не иначе и т.п.

Плавное течение урока нарушали только физические разминки, вырванные из контекста и по моему мнению, не гармонирующие с общей канвой урока.

К анализу урока прилагаю скан тестовых заданий, выполненных учениками 6Б класса по теме урока.