Решение задач олимпиадного уровня.

Стаховская О.А учитель биологии КГУ «ОСШ № 4 им.Н,К,Крупской г.Балхаш»

Олимпиада - это своеобразная форма оценки знаний и творческой одаренности учеников. Биологическая олимпиада объединяет школьников, проявляющих интерес к предмету. В процессе соревнования они решают разнообразные нестандартные биологические задачи, проводят опыты, эксперименты и анализируют наблюдения.

Творческие способности учащихся формируют особый творческий тип мышления, который развивается при выполнении определенных задач и характеризуется следующими чертами:

Самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию;

Видение неизвестного в знакомой ситуации;

Видение структуры и новой функции объекта;

Альтернативное мышление;

Самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новой ситуации;

Построение принципиально нового, оригинального способа решения задач.

Отмеченные черты выступают в качестве педагогических ориентиров при составлении вопросов для теоретических и практических туров олимпиад. Содержание олимпиадных заданий должно учитывать разные типы одаренности детей. Чаще всего термин «одаренность» используют в значении высокого уровня развития способностей человека как общих ( умственных), так и специальных, связанных с конкретной предметной областью, например биологией. В связи с этим можно выделить следующие типы заданий, проверяющие соответствующий тип одаренности:

Задания, направленные на определение уровня интеллектуального развития - степени владения учащимися основными мыслительными операциями ( анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, систематизация, абстрагирование, конкретизация) по биологии и предметам образовательной области «Естественные науки» ( интеллектуальность);

Задания, связанные с применением новых знаний и новых способов деятельности на основе творческого поиска (креативность).

На этапе школьной олимпиады используются задания, проверяющие знания и умения учащихся называть, характеризовать, обосновывать и применять информацию о биологических объектах . Школьные олимпиады не только выявляют тех, кто интересуется биологией, но и пробуждают интерес к подобному интеллектуальному соревнованию.

На областном этапе олимпиады проверяется степень информированности учащихся по биологии, уровень их интеллектуального развития, самостоятельного комбинирования знаний и известных способов деятельности в измененной и принципиально новой ситуациях. .

Теоретический тур олимпиады направлен на проверку общебиологических знаний как научной картины мира, экологической и генетической грамотности, норм и правил здорового образа жизни, умений характеризовать, распознавать, определять, сравнивать, объяснять и сопоставлять биологические объекты, процессы и явления, делать выводы по следующим разделам : «Биология - наука о живой природе», « Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», «Многообразие организмов», «Человек и его здоровье», «Надорганизменные системы. Эволюция органического мира», «Экосистемы и присущие им закономерности».

Раздел «Клетка как биологическая система» проверяет знания о строении и функциях клетки, химической организации клетки, гене и генетическом коде, , метаболизме, контролирует умения устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки; распознавать и сравнивать клетки разных организмов и процессы, протекающие в них;

Раздел «Организм как биологическая система» состоит из заданий об организменном уровне организации жизни, присущих ему закономерностях, о многообразии организмов разных царств, размножении и онтогенезе, о закономерностях наследственности и изменчивости, селекции организмов и биотехнологии. Задания олимпиады проверяют умения учащихся сравнивать организмы разных царств, генотипы и фенотипы родителей и потомства, способы размножения, различные виды изменчивости; применять знания генетической терминологии и символики при решении генетических задач, давать цитологическое обоснование законов наследственности;

В разделе «Многообразие организмов» проверяются знания о многообразии, строении жизнедеятельности растительного, животного, грибного, бактериального организмов и вирусов; классификации растений и животных; биологических основах выращивания культурных форм. Одновременно проверяются умения сравнивать и классифицировать организмы разных систематических таксонов, устанавливать причинно – следственные связи в живой природе, характеризовать и определять организмы разных царств.

Раздел «Человек и его здоровье» выявляет уровень усвоения системы знаний о строении и жизнедеятельности организма человека, лежащих в основе формирования гигиенических норм и правил здорового образа жизни, профилактики травм и заболеваний. Задания раздела проверяют умения учащихся обосновывать взаимосвязь органов и систем органов, организма и среды, особенности, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью.

Раздел «Надорганизменные системы. Эволюция органического мира» включает задания, направленные на контроль знаний о движущих силах, направлениях и результатах эволюции органического мира, об усложнении растений и животных в процессе эволюции, движущих силах и этапах антропогенеза, биосоциальной природе человека. Подобранные задания вырабатывают умения характеризовать причины и этапы эволюции, вид, его критерии и структуру, объяснять основные ароморфозы в эволюции растительного и животного мира, устанавливать причины многообразия видов и приспособленности организмов к среде обитания.

Раздел «Экосистемы и присущие им закономерности» составляют задания, направленные на проверку знания об экологических закономерностях, цепях питания, круговороте веществ в биосфере, ведущей роли живого в ее развитии, умений устанавливать факторы, обеспечивающие и нарушающие устойчивость экосистем, меры, направленные на сохранение равновесия в них, сравнивать экосистемы и агроэкосистемы, составлять схемы пищевых цепей в биоценозах, объяснять роль организмов в экосистемах и их место в экологических пирамидах, причины глобальных изменений в биосфере, обосновывать роль регулирования численности популяций, сохранения видов, экосистем, биосферы в целом.

Олимпиада по биологии позволяет оценивать качество образовательной подготовки учащихся по предмету и выявлять тип одаренности ее участников при условии достаточно обоснованного подхода к составлению систем олимпиадных заданий.

Вся работа по подготовке учащихся к олимпиадам делится на три этапа:

Первый этап - заинтересовать учащихся изучением биологии (5 - 6 классы)

Второй этап - систематизировать знания в области многообразия живого мира (7 - 8 классы)

Третий этап - совершенствовать знания по всем разделам биологических наук (9 – 11 классы)

Заинтересовываем.

Как же заинтересовать ребят настолько, чтобы они захотели изучать биологию на более высоком уровне? Ведь не секрет, что успеха добиваются ученики, которые и по другим предметам показывают хорошие результаты. Здесь немаловажную роль играет нестандартный урок (ролевая игра, экскурсия, практикум), на котором учитель-режиссёр, помогающий открывать знания и применять их в новых условиях. Но если учитель -хороший режиссёр, то в каждом классе он обязательно увидит наиболее заинтересованных, любознательных, ответственных и будет уделять им особое внимание. Наряду с урочной деятельностью выявлению одарённых учащихся способствуют предметные декады, биологические праздники.

Создаём команду..

-выявление наиболее подготовленных, одарённых и заинтересованных школьников;

-передача опыта участия в олимпиадах;

-создание атмосферы взаимопомощи;

-психологическая подготовка новых участников.

Работа по подготовке учащихся к олимпиаде начинается с выявления наиболее подготовленных. одарённых и заинтересованных школьников. В этом помогают и наблюдения в ходе уроков и проведение кружковой, исследовательской работы, и проведение внеклассной работы по предмету .

Одновременно с выявлением школьников, интересующихся биологией и формированием этого интереса ,должно происходить создание творческой группы, команды школьников, готовящихся к олимпиадам. Несмотря на то, что основной формой подготовки школьников к олимпиаде является индивидуальная работа, наличие такой команды имеет большое значение. Она позволяет реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, психологическую подготовку новых участников. Наличие группы школьников, увлечённых общим делом, служит своеобразным центром кристаллизации, привлекающих новых участников. Это позволит также уменьшить нагрузку учителя, так как часть работы по подготовке младших могут взять на себя старшие, и, обучая других, они будут совершенствовать и свои знания. Наконец, в такой группе будет работать принцип «солёного огурца» ( В.Ф.Шаталов): постоянно находясь в атмосфере биологических проблем, обсуждения биологических объектов и процессов, любой школьник будет даже неосознанно впитывать новые знания, умения,психологические установки.

Планируем работу.

-создание индивидуальных образовательных траекторий;

-преобладание индивидуальных форм работы над групповыми;

-тесное взаимодействие старших школьников с младшими.

При планировании работы с группой школьников следует избегать формализма и излишней заорганизованности. Учитывая разный возраст и разный уровень подготовки, оптимальным будет построение индивидуальных образовательных траекторий для каждого участника, причём ученику должна быть предоставлена и свобода выбора этой траектории. Отсюда вытекает свободное посещение большинства занятий, свободный выбор направления познавательной или исследовательской работы. Ученики могут прийти на занятие, чтобы получить краткую консультацию и задание для индивидуальной работы, чтобы получить помощь в выполнении проектных работ, собираются мини-группы для решения биологических задач, обсуждения теоретических вопросов. Старшие могут, решая свои задачи, выступить в роли консультантов и контролёров для младших. Учитель консультирует отдельных учеников или беседует с мини-группами, намечает перспективы и цели дальнейшей подготовки

1 Учитывая. что эти занятия проводятся, как правило, после напряжённого учебного дня, неплохо предусмотреть возможность отдыха, релаксации. Возможность выпить чашку чая, послушать негромкую музыку может оказаться совсем не лишней.)

Из сказанного ясно, что наличие группы школьников не означает преобладания групповых форм работы. Напротив, такие формы должны быть более краткими и наиболее интересными для всех присутствующих. Это может быть демонстрация биологического эксперимента, рассказ об итогах прошедшей олимпиады, конкурса проектов, своеобразный самоотчёт участников.

Перейдём к содержательной стороне подготовки к олимпиаде. Что необходимо школьнику для участия в этом интеллектуальном состязании? Учитывая особенности биологии как естественной и экспериментальной науки можно выделить три составляющих такого успеха.

Составляющие успеха:

-развитый биологический кругозор;

-умение решать биологические задачи, работать с тестами;

-практические умения и навыки.

Эти ключевые моменты определяют и основные направления подготовки школьника.

Читаем книги.

В формировании биологического кругозора решающая роль принадлежит разнообразной биологической литературе. На начальных этапах это могут быть детские биологические энциклопедии, книги о природе, научно-популярные журналы. Для старших школьников будет интересна и более серьёзная литература: вузовские учебник, практикумы, научные журналы

Может возникнуть вопрос, насколько усваивается информация прочитанных книг и статей, сможет ли ученик актуализировать эти знания в нужный момент? Конечно, какая-то часть информации остаётся всегда. Как сделать её усвоение более эффективным?

Есть способ эффективной подготовки - целевое изучение биологической литературы.

Цели могут ставиться различные, как правил, это обобщение, систематизация материала, или, наоборот, опережающий вопрос перед изучением новой темы. В поисках необходимой информации «перелопачиваются» самые различные источники, приобретаются необходимые умения, а создаваемые при этом продукты затем используются как справочные материалы.

Большое внимание уделяется работе с учебной и справочной литературой по экологии, т.к. этот предмет в нашей школе не изучается, а школьники проявляют большую заинтересованность в нём.

В настоящее время наряду с книгами , пожалуй, большую роль играет такой источник информации, как интернет. На разнообразных биологических сайтах могут быть найдены и электронные варианты книг, журнальных статей, всевозможные тесты, задания олимпиад различного уровня.

Можно и нужно ли управлять этим потоком информации? Во всяком случае, желательно ознакомить школьников со списком биологических сайтов, где они могут найти полезную для себя информацию. Одним из таких сайтов, несомненно, является www.kpdbio.ru, где размещены ресурсы для подготовки к региональному этапу по биологии. На этом сайте можно получить онлайн-консультацию по интересующему вопросу, проверить свои знания, выполняя тестовые задания прошлых лет, посмотреть видеоурок.

Исследуем и проектируем.(презентации к проектам) Индивидуальная образовательная траектория даёт возможность каждому участнику команды выбрать направление проектно-исследовательской деятельности. Часто работа над проектом начинается ещё в 5 классе: собирается информация, анализируется, обобщается собранный материал. Затем вырабатывается гипотеза собственного исследования, анализируются экспериментальные данные . « Созревший» проект отражает личностно-индивидуальную позицию автора и имеет социально-практическую значимость. С такими проектами наши школьники стали призёрами городского тура олимпиады по экологии.

Решаем задачи, выполняем тесты.

Задания Биомедицинской олимпиады, Школьной биологической олимпиады МГУ содержат большое число разнообразных биологических задач. На сайтах этих олимпиад собран большой архив заданий прошлых лет, которые можно использовать для подготовки. Навыки решения генетических задач необходимы во Всероссийской олимпиаде школьников. Мною подобраны и систематизированы задачи к олимпиадам МГУ, турниру им. Ломоносова, Всероссийской олимпиаде школьников. Ученик имеет возможность поэтапно выполнять сначала простые задачи, а затем более высокого уровня сложности. Учитель всегда покажет путь решения задачи, обратит внимание на ошибку. Дать задание, а потом проверить может и старший ученик, одновременно вспомнив сам, как он справлялся с этой задачей.

Обобщаем и корректируем.

Итоги олимпиад обсуждаются, разбираются наиболее интересные задания, другие возможные способы решения. Каждый участник проводит тщательный самоанализ своих личных достижений, корректирует план дальнейшей работы.

Понятно, что как и в любом состязании, в олимпиадах разного уровня есть и победители, и побеждённые . Поэтому важно, чтобы результат очередной олимпиады воспринимался каждым участником как очередная победа, пусть не над другими участниками, но , по меньшей мере, над самим собой.

Задания

олимпиады школьников по биологии. 2015-16 уч. год.

10-11 классы

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 55

(по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов знаком «Х». Образец заполнения:

К отделу Голосеменные относятся следующие растения:

а) сосна, ель, банан;

б) кедр, туя, секвойя;

в) тисс, кокос, кипарис;

г) можжевельник, лиственница, финиковая пальма.

Ложный опенок отличается от съедобного тем, что:

а) ложный опенок намного крупнее;

б) у ложного опенка нет пленки на пеньке;

в) ложный опенок – трубчатый гриб;

г) у ложного опенка светло-желтые пластинки.

Антони ван Левенгук мог быть или был знаком с:

а) Наполеоном Бонапартом;

б) Михайло Ломоносовым;

в) Петром Первым;

г) Константином Циолковским.

У корневища отсутствуют:

а) верхушечная почка; б) придаточные корни;

в) главный корень; г) пазушные почки.

В вишне или сливе съедобными являются бывшие:

а) семязачатки; б) стенки завязи;

в) цветоложа; г) пыльники.

У василька синего цветки:

а) язычковые и трубчатые;

б) трубчатые и воронковидные;

в) язычковые и воронковидные;

г) ложноязычковые и трубчатые.

Функция листового влагалища - это:

а) обеспечение роста растения;

б) защита делящихся клеток междоузлий;

в) обеспечение ветвления злака;

г) обеспечение поглощения воды стеблем.

Характерными соцветиями для бобовых являются:

а) простой зонтик и корзинка;

б) колос и метелка;

в) головка и кисть;

г) щиток и сложный зонтик.

Сосуды ксилемы в период активного функционирования растения:

а) живые, но их клеточные оболочки одревесневают;

б) живые, но их ядро исчезает;

в) живые, цитоплазма остается только около клеточной оболочки;

г) мертвые.

Основное отличие твердой пшеницы от мягкой заключается в том, что:

а) у твердой пшеницы выше содержание белка;

б) твердая пшеница более устойчива к холоду;

в) твердую пшеницу можно сеять позже мягкой;

г) из твердой пшеницы получают более дешевую муку.

На агар-агаре можно вырастить культуру возбудителей:

а) дизентерии; б) гриппа;

в) малярии; г) диабета.

Какая группа является наиболее древней среди современных рептилий:

а) крокодилы; б) черепахи;

в) гаттерии; г) змеи.

Для всех паразитических плоских и круглых червей характерным является:

а) гермафродитизм;

б) отсутствие органов чувств;

в) отсутствие пищеварительной системы;

г) сильно развитая половая система.

Группой анамний является:

а) голубь, саламандра, сумчатые;

б) дельфин, морской конек, тюлень;

в) лосось, жаба, скат;

г) ворон, тигр, тритон.

У цапли, долго стоящей в холодной воде, не бывает переохлаждения из-за:

а) противоточного кровообращения в ногах;

б) равномерного тонкого слоя жира под кожей ног;

в) роговых чешуек на конечностях;

г) интенсивного обмена веществ в конечностях.

C+ердце насекомых:

а) в виде трубки; б) однокамерное;

в) двухкамерное; г) четырехкамерное.

К отряду Перепончатокрылые относятся:

а) пчела, оса, овод;

б) шершень, наездник, муравей;

в) шмель, слепень, богомол;

г) пилильщик, рогохвост, стрекоза.

К паразитическим инфузориям относятся:

а) бурсария; б) лямблия;

в) балантидий; г) амёба дизентерийная.

После «выстрела» стрекательные клетки тела гидры:

а) восстанавливаются;

б) отмирают;

в) превращаются в покровно-мускульные клетки;

г) становятся промежуточными клетками.

Синтез белка не происходит в следующих органоидах клетки:

а) рибосомах; б) лизосомах;

в) митохондриях; г) ЭПР.

Поперечно-полосатые мышцы обеспечивают:

а) сужение лимфатического сосуда;

б) расширение лимфатического сосуда;

в) поворот глазного яблока;

г) формирование внутреннего сфинктера мочевого пузыря.

Гематокрит человека составляет:

а) 0,01 – 0,03%; б) 9-15%;

в) 41-46%; г) 95-97%.

Отсутствие Х-хромосомы у женщины приводит к:

а) гемофилии;

б) дальтонизму;

в) серповидноклеточной анемии;

г) синдрому Шерешевского-Тернера.

Локтовой сустав по форме суставной поверхности является:

а) цилиндрическим; б) эллипсоидным;

в) блоковидным; г) седловидным.

Инсулин секретируют:

а) α-клетки поджелудочной железы;

б) β-клетки поджелудочной железы;

в) D-клетки поджелудочной железы;

г) PP-клетки поджелудочной железы.

К жирорастворимым витаминам относят:

а) А и Н(биотин); б) В1 и С;

в) D и В12; г) К и Е.

Лимбическая система расположена в:

а) промежуточном мозге; б) конечном мозге;

в) среднем мозге; г) продолговатом мозге.

Способность окрашиваться по Грамму некоторых бактерий обусловлена:

а) особенностями строения цитоплазмы;

б) особенностями строения клеточной оболочки;

в) выработкой растворителя;

г) нерезистентностью к красителю.

Рост организма человека регулируется следующими гормонами:

а) гормоном роста, тиреоидными гормонами, половыми гормонами;

б) гормоном роста, вазопрессином, тиреоидными гормонами;

в) гормоном роста, антидиуретическим гормоном, пролактином;

г) гормоном роста, адреналином, инсулином.

Паратгормон паращитовидной железы активизирует поглощение кальция из кишечника в кровь при условии достаточного поступления в организм человека витамина:

а) D; б) С; в) Е; г) В1.

Гиалиновый хрящ образует:

а) носовые хрящи; б) ушную раковину;

в) межпозвоночные диски; г) надгортанник.

Инъекции инсулина у больных сахарным диабетом способствуют тому, что при этом:

а) уменьшается потребление глюкозы мышцами;

б) увеличивается потребление глюкозы мышцами;

в) увеличивается концентрация глюкозы в крови;

г) усиливается распад гликогена.

При гиперфунции гипофиза у взрослого человека развивается:

а) болезнь Кушинга; б) аддисонова болезнь;

в) акромегалия; г) болезнь Альцгеймера

Сурфактант нужен для того, чтобы:

а) углеводы переваривались в ротовой полости;

б) стенки альвеол не слипались;

в) кровеносные сосуды расширялись;

г) сердцебиение замедлялось.

Генетический материал вируса СПИДа представлен:

а) одноцепочечной ДНК;

б) двуцепочечной ДНК;

в) одноцепочечной РНК;

г) двухцепочечной РНК.

Световая (1) и темновая (2) фазы фотосинтеза у эукариот происходят:

а) 1-в строме, 2-в тилакоидах хлоропласта;

б) 1-в тилакоидах, 2-в строме хлоропласта;

в) 1,2-в строме хлоропласта;

г) 1,2-в тилакоидах хлоропласта.

Возбуждение нервных клеток сопровождается:

а) выходов ионов Na+ из клетки наружу;

б) выходом ионов Na+ наружу и входом ионов К+ внутрь клетки;

в) выходом ионов Ca2+ из клетки;

г) входом ионов Na+ внутрь клетки и выходом ионов К+ наружу.

Аминокислота соединяется со своей тРНК:

а) с помощью фермента аминоацил-тРНК-синтетазы без затраты АТФ;

б) с помощью фермента РНК-полимеразы без затраты АТФ;

в) с помощью фермента РНК-полимеразы с затратой АТФ;

г) с помощью фермента аминоацил-тРНК-синтетазы с затратой АТФ.

Естественная форма бесполого размножения, известная у человека:

а) клонирование;

б) почкование;

в) полиэмбриония;

г) у человека бесполое размножение отсутствует.

Из одного сперматоцита после двух делений мейоза образуется:

а) 1 сперматозоид; б) 2 сперматозоида;

в) 4 сперматозоида; г) 8 сперматозоидов.

Из оплодотворенной центральной клетки покрытосеменных растений образуется:

а) плод; б) семя;

в) зародыш семени; г) эндосперм.

Генотип особи АсСс, гены АС и ас сцеплены, и расстояние между ними 10 морганид. У нее образуется:

а) 1 тип гамет; б) 2 тип гамет;

в) 3 типа гамет; г) 4 типа гамет.

Мутация, связанная с приобретением лишней хромосомы в генотипе (2n+1) – это:

а) полиплоидия; б) гетероплоидия;

в) хромосомная мутация; г) генная мутация.

Плодовитый капустно-редечный гибрид создал:

а) Вавилов Н.И.; б) Мичурин И.В.;

в) Астауров Б.Л.; г) Карпеченко Г.Д.

Бройлерные куры - это:

а) особая мясная порода кур;

б) яйценосная порода кур;

в) гетерозисный гибрид;

г) инбредная порода кур.

Возможной переходной формой от дриопитековых к австралопитековым являются:

а) парапитеки;

б) шимпанзе;

в) гориллы;

г) рамапитеки.

Последовательная смена менее устойчивых сообществ на более устойчивые это:

а) сукцессии; б) биогеоценоз;

в) биотоп; г) агроценоз.

Термин «биосфера» ввел:

а) Э. Зюсс; б) В.И.Вернадский;

в) Ж.Б. Ламарк; г) В.Н. Сукачев.

В какой момент определяется вероятность рождения девочки или мальчика:

а) при рождении ребенка;

б) при образовании зиготы;

в) при проведении УЗИ на 4-ой неделе беременности;

г) при образовании гамет.

Онтогенез начинается с:

а) момента рождения;

б) образования морулы;

в) образования зиготы;

г) образования половых клеток.

Нервная система образуется из:

а) разных зародышевых листков; б) эктодермы;

в) энтодермы; г) мезодермы.

Хроматин - это:

а) ДНК в соединении с белком;

б) АТФ в соединении с липидами;

в) НАДФ в соединении с жирами;

г) нет ни одного верного ответа.

Биуретовая реакция – это качественная реакция на:

а) дисульфидную связь; б) водородную связь;

в) пептидную связь; г) ионную связь.

«Бессмысленные» кодоны УАА, УАГ и УГА:

а) могут кодировать сразу несколько аминокислот;

б) препятствуют соединению РНК с рибосомой;

в) означают прекращение синтеза белковой молекулы;

г) ничем не отличаются от остальных кодонов.

Какая из перечисленных экосистем является агроценозом:

а) хвойный лес; б) болото;

в) смешанный лес; г) сад.

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 0 до 5). Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 37,5 (по 2,5 балла за каждое тестовое задание). Индексы верных ответов/Да(д) и неверных ответов/Нет(н) укажите в матрице знаком «Х». Образец заполнения матрицы:

Спорами размножаются:

а) пеницилл;

б) улотрикс;

в) мукор;

г) хара;

д) туберкулезная палочка.

В растительной клетке при плазмолизе наблюдается следующее:

а) объем клетки уменьшается;

б) объем клетки увеличивается;

в) цитоплазма уменьшается в объеме и отходит от клеточной стенки;

г) тургорное давление в клетке становится равным нулю;

д) тургорное давление в клетке увеличивается.

Кишечнополостные являются:

а) пресноводными хищными животными;

б) морскими хищными животными;

в) пресноводными и морскими детритоядными животными;

г) пресноводными паразитами;

д) аутотрофными водными животными.

Признаки, характеризующие улотрикс:

а) таллом прикрепляется к субстрату;

б) в цикле развития есть чередование поколений;

в) в цикле развития преобладает спорофит;

г) размножается при помощи зооспор;

д) может развиваться вегетативно.

Мочевая кислота является основным конечным продуктом белкового обмена у взрослых представителей:

а) хрящевых рыб; б) амфибий;

в) рептилий; г) птиц;

д) млекопитающих.

Для дыхания человека характерны:

а) зависимость от содержания углекислого газа в крови;

б) рефлекторная регуляция;

в) автоматия;

г) зависимость от содержания кислорода в крови;

д) независимость от работы дыхательного центра продолговатого мозга.

Злокачественные опухоли у человека могут образоваться под влиянием:

а) инородных тел;

б) вирусов;

в) ионизирующего излучения;

г) химических веществ;

д) резкого перепада температуры окружающей среды.

Гладкие мышцы человека:

а) содержат только актин;

б) содержат только миозин;

в) не содержат актина и миозина;

г) не используют АТФ;

д) содержат сократительные белки тропонин и актин.

Симпатическая нервная система:

а) усиливает перистальтику кишечника;

б) уменьшает частоту сердечных сокращений;

в) способствует преодолению стрессовых ситуаций организмом человека;

г) расширяет зрачки;

д) стимулирует выделение адреналина надпочечниками.

В крови 3-ей группы можно обнаружить:

а) агглютиноген А; б) агглютиноген В;

в) агглютинин β; г) агглютинин α;

д) отсутствие агглютининов и агглютиногенов.

Хлоропласты и митохондрии:

а) содержат ионы К+;

б) содержат коэнзимы окислительно-восстановительных реакций;

в) содержат белки;

г) могут синтезировать ДНК;

д) не содержат ДНК.

Макроэргические соединения образуются:

а) в цикле Кребса;

б) в световой фазе фотосинтеза;

в) в темновой фазе фотосинтеза;

г) при гликолизе;

д) при окислительном фосфорилировании.

Межвидовыми гибридами являются:

а) овцебык; б) бестер;

в) гиеновая собака; г) архаромеринос;

д) ястребиный канюк.

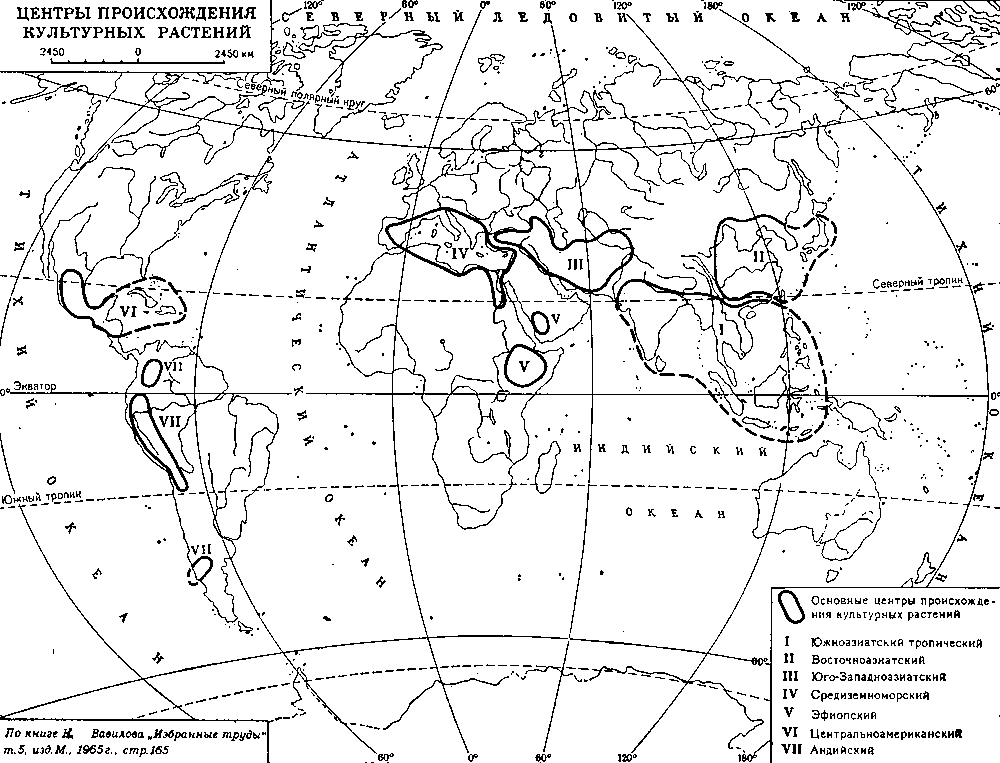

Средиземноморский очаг происхождения культурных растений (по В. И. Вавилову) является родиной:

а) мака и чеснока;

б) яблони и подсолнечника;

в) огурца и капусты;

г) льна и свеклы;

д) лимона и абрикоса.

Непосредственно с кислородом взаимодействуют:

а) АТФ; б) ДНК; в) гемоглобин;

г) цитохромоксидаза; д) миоглобин.

Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых cледует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите варианты ответа «да» (+) или «нет»(-). Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 25.

Из споры папоротника развивается спорофит.

Кладофора – зеленая водоросль, имеющая вид кустика с ветвями из одного ряда многоядерных клеток.

Растения способны поглощать углекислый газ как в темноте, так и на свету.

Хлорелла использует до 12% световой энергии.

Все грибы являются гетеротрофными организмами.

Яйцекладущие млекопитающие встречаются в Австралии и Южной Америке.

Не у всех летучих мышей на грудине имеется киль.

Женские особи медицинских пиявок (Hirudo medicalis) крупнее мужских.

У всех рыб имеется плавательный пузырь.

Большое коромысло самая крупная стрекоза фауны Московской области.

Артерии – кровеносные сосуды, по которым течет артериальная кровь.

Евстахиева труба предотвращает разрыв барабанной перепонки при перепадах атмосферного давления.

Структурная единица почки человека – нефрон – образован из мальпигиевого клубочка.

В нейрогипофизе синтезируются гормоны окситоцин и вазопрессин.

Желтое тело сохраняется, если оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в эндометрий.

16. В состав витамина В12 входит атом кобальта.

17. Генетический критерий вида является абсолютным критерием.

18. В настоящее время образования новых видов не происходит.

19. В состав биоценозов обязательно входят автотрофные растения.

20. Паразитизм как явление известен во всех царствах живой природы.

21. Все формы изменчивости являются одним из наиболее важных эволюционных факторов.

22. Шишка – это плод сосны.

23. Источником одного из атомов азота пуринового кольца является аммиак.

24. Бесплодие отдаленных гибридов в некоторых случаях можно преодолеть с помощью полиплоидии.

25. В генотипе человека имеется 44 аутосомы.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10. Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

[мах. 5 баллов] Соотнесите родовое название растения (1–10), с жизненными формами растений, предложенными в 1905 году датским ботаником К. Раункиером (А–Д).

| 1. Барвинок; 2. Ветреница; 3. Одуванчик; 4. Голубика; 5. Омела; 6. Тюльпан; 7. Черника; 8. Мак-самосейка; 9. Липа; 10. Лютик. |

А) фанерофиты; Б) хамефиты; В) гемикриптофиты; Г) геофиты; Д) терофиты.

|

| Род растения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Жизненная форма |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[мах. 2,5 балла] Соотнесите названия систематических групп беспозвоночных животных (1–5) с характерными для них органами выделения (А–Д):

| 1 – Кольчатые черви 2 – Речной рак

3 – Плоские черви 4 – Иглокожие

5 – Насекомые

| А) протонефридии Б) мальпигиевые сосуды В) метанефридии Г) органы выделения отсутствуют Д) зеленые железы |

| Беспозвоночные животные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Структуры |

|

|

|

|

|

[мах.

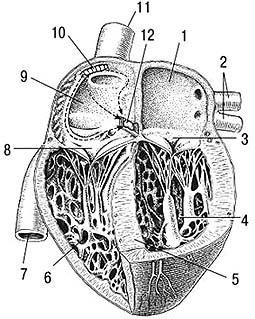

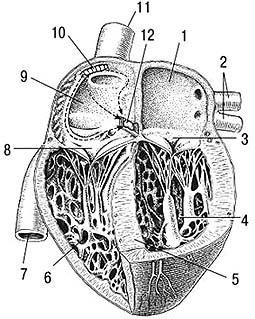

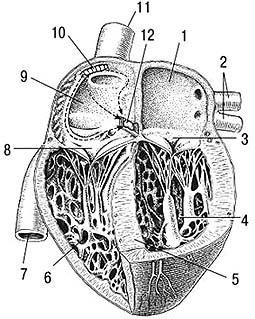

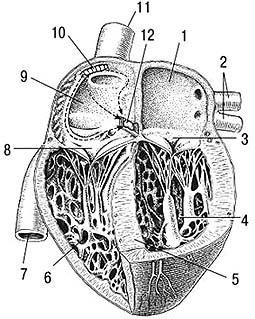

6 баллов] На рисунке изображёно сердце человека.

6 баллов] На рисунке изображёно сердце человека.

Соотнесите основные части сердца (А-М) с их обозначениями (1-12).

А – правый желудочек;

Б – межжелудочковая перегородка;

В – правое предсердие;

Г – синусно-предсердный узел;

Д – митральный клапан;

Е – предсердно-желудочковый узел;

Ж – трехстворчатый клапан;

З – верхняя полая вена;

И – левое предсердие;

К – левый желудочек ;

Л – нижняя полая вена;

М – легочные вены.

| Обозначения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Части сердца |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

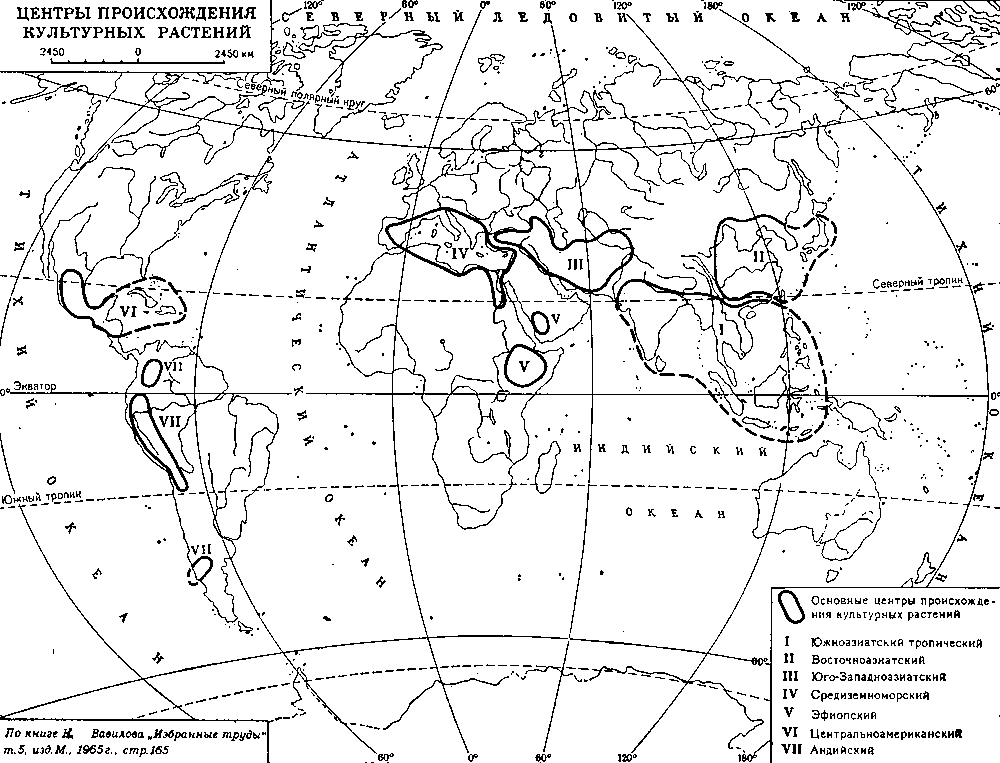

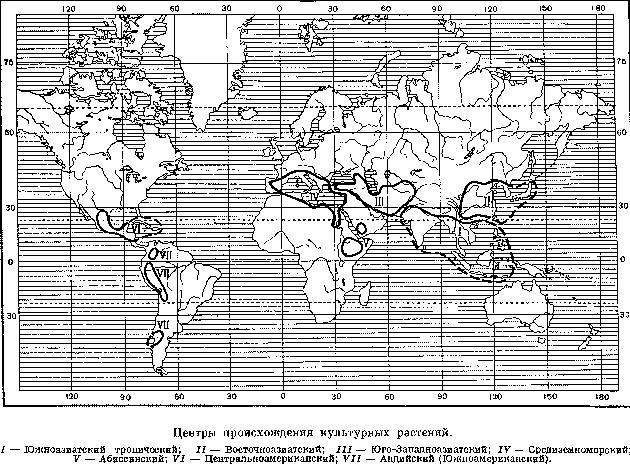

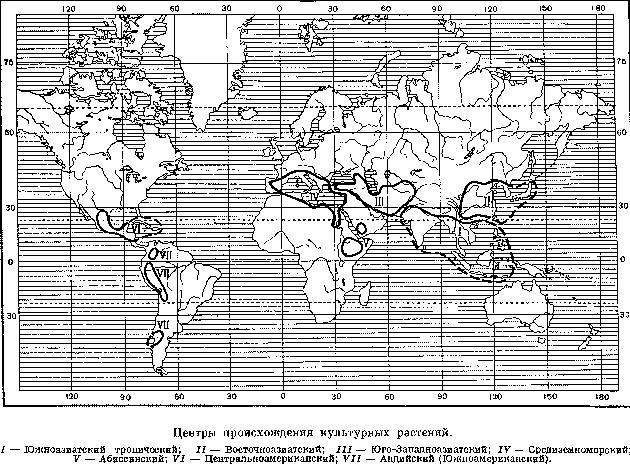

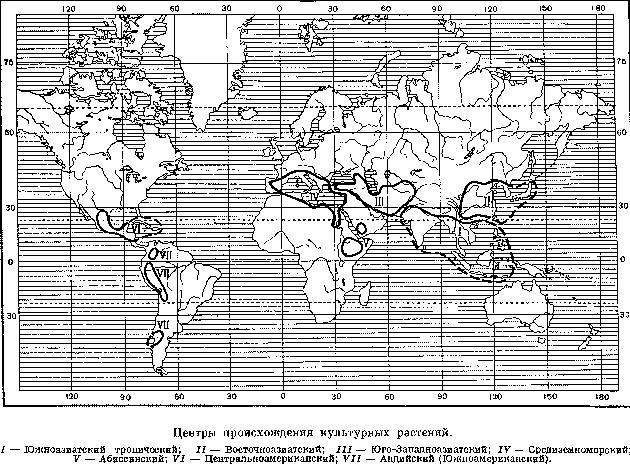

[мах. 6 баллов] Вам представлена карта Центров происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову). Установите соответствие названий растений (А–М) и мест их происхождения (I-VII)

А. Рис Ж. Грецкий орех

Б. Картофель З. Укроп

В. Хурма И. Кофе

Г. Кукуруза К. Пшеница

Д. Арбуз Л. Лимон

Е. Топинамбур М. Слива

I – Южноазиатский тропический

II – Восточноазиатский

III – Юго-Западноазиатский

IV – Средиземноморский

V – Эфиопский

VI – Центральноамериканский

VII - Андийский

| Центры происхождения | I | II | III | IV | V | VI | VII |

| Растения |

|

|

|

|

|

|

|

Матрица ответов

на задания теоретического тура окружного этапа

XXIХ Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 2012-13 уч. год 7 класс [мах. 42,5 балла]

Часть I (max 20 баллов) ______баллов ЧастьII (max 12,5 баллов) _____баллов

| 1 |

| б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1 | а | б | в | г |

|

| 2 |

| б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2 | а |

| в | г |

|

| 3 |

|

| в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 3 | а | б |

|

|

|

| 4 |

|

| в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 4 | а | б |

| г | д |

| 5 |

| б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5 |

|

| в | г |

|

| 6 |

| б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 7 |

| б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 8 |

|

| в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 9 |

| б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 10 | а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 11 | а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 12 |

|

| в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 13 |

|

|

| г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 14 |

| б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 15 | а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 16 | а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 17 |

| б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 18 |

|

| в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 19 |

| б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20 |

|

|

| г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Часть III. [мах. 5 баллов] ____ баллов

Часть IV. [мах. 5 балла] ____ баллов

| Род растения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Семейства

| Б | В | Г | Д | Д | А | В | Г | А | Б |