СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

С думами и легендами по родному краю.

Данный материал содержит интересную информацию о Донецком крае. Можно использовать на Уроках гражданственности , на уроках " Окружающий мир", путешествуя по родному краю.Донецкий край воспет в народных думах , он щедр на живые и письменные предания , легенды, сказы.

Просмотр содержимого документа

«С думами и легендами по родному краю.»

ДУМА О ДИКОМ ПОЛЕ

Земля, вольно разметнувшаяся между Днепром и Доном и от Северского Донца до Азовского моря, некогда называлась Диким Полем.

Поле это давно не дикое, оно усеяно заводами и шахтами, размежовано на огромные и крохотные угодья, обрамленные рукотворными лесозащитными полосами и лесами, по нему живительными артериями вьются водные каналы, голубыми глазами светятся на нем искусственные озера и моря...

Но среди новой природы, созданной и возлелеянной человеком, хранятся уголки, где и поныне царит древняя первозданность и веет былинностыо. Любая пядь Донецкого кряжа с его дальними отрогами таит в себе глубокие корни славного прошлого Украины, тех незапамятных дней, когда зарождалась история этой неповторимой ее восточной окраины.

Донецкий край воспет в украинских народных думах , он щедр на живые и письменные предания , легенды, сказы. Ими увиты седые вершины Саур-Могилы и Каменных Могил, они таятся в Золотом Колодязе и Великоанадольском лесу, бродят по Хомутовской степи и Кривой Косе, живут в Святогорском монастыре и витают над Северским Донцом, к которому князь Игорь обращался в трудную годину битвы с половцами: « О, Донче! Не мало ти величия, лелеявшу князя на волнах, стлавшему ему зелену траву на своих сребреных брезах , одевавшему его теплыми мглами под сению зелену древу; стрежаше его гоголем на воде, чайцами на струях, чернядьми на ветрах».

Казалось бы , привычны слуху и такие названия: Сухие и Мокрые Ялы, Сухой Торец, Казенный Торец, Голая Долина, Клепан-Бык, Бык, Бахмутка, Лугань, Волчья, Крынка, Грузской Еланчик, Кальчик, Калец, Самара, Соленая, Жеребец, Красная, Боровая, Миус, Кальмиус...

В мелодии этих слов чудится таинственный отзвук древности, эхо ветра, странствовавшего в далекую старину по Дикому Полю, которое досталось нам в наследство от Бога и от предков.

мелодии этих слов чудится таинственный отзвук древности, эхо ветра, странствовавшего в далекую старину по Дикому Полю, которое досталось нам в наследство от Бога и от предков.

ДУМА О КАМЕННЫХ МОГИЛАХ

Все степные холмы и курганы славяне нарекли на свой, близкий народному духу и понятию, манер - могилы.

С высоты птичьего полета бывшее Дикое Поле и впрямь выглядит могильной землей! От края и до края , из края в край.

На западе, в Запорожской стороне, считай, у самого левого Днепрового берега оно венчается Острой Могилой; почти сходная с ней, с таким же в точности названием вершит его на востоке, почитай, в Донской стороне. А между ними на многие версты вразброс пораскиданы издалека видны отовсюду Могила Мечетная, Могилы Карткшанские, Могилы Пяти Братьев, Передериева Могила, Саур - Могила, Кусунгур - Могила, Корсак - Могила, Токмак - Могила, Бельмак - Могила, Каменные Могилы. И чуть пониже первых, в том же Приазовье, - Капитан - Могила, Медведь-Могила, Дворянские Могилы, а много севернее -Могила Горелый Пень и Архангельская Могила.

Думами, легендами и былями, будто венком бессмертия, увиты и Каменные Могилы на донецкой земле, когдашнем Диком Поле.

Вслушиваешься в ветровой пронзительный свист, и в нем чудится эхо прошлого — отголоски тех битв, которые разыгрывались на Диком Поле бог весть когда.

Неужто и есть это то самое «место каменистое», на котором ютился в осаде лагерь обреченного на позорную гибель киевского князя Мстислава Романовича? Когда, как сказано в Новгородской летописи, случилась «бысть на Кадках брань великая...» И вся округа Каменных Могил стала тогда всеобщей могилой для славян и для кочевных иноверцев. И прикоснувшись к любому из их камней, не обагришь руку кровью? От такого наваждения, право, трудно отрешиться.

Н у никак не хочется сердцу соглашаться с доводами ученых умов, что Каменные Могилы

у никак не хочется сердцу соглашаться с доводами ученых умов, что Каменные Могилы

— есть восточный край Азово-Подольского кристаллического массива, простирающегося с запада на восток и северо-восток вдоль побережья Азовского моря, а границами ему служат на западе река Молочная, на востоке — Кальмиус, северным же краем он соседствует с Донецким кряжем, а на юге — с Приазовской низменностью.

Или попросту — выходами гранитов. Якобы около двух миллиардов лет тому назад в результате тектонических процессов на поверхности земли появились граниты, которые в наше время принято называть Каменными Могилами. И раньше они имели такой вид: гранитное плато с двумя грядами возвышающихся скал. В центре этого урочища — четырехглавая гора высотой до двух тысяч метров, вершины которой прятались в вечно клубящихся Темно-багровых облаках докемберийского неба. Плато в нескольких местах прорезали ручьи, из коих до настоящего времени сохранились Каратыш и Каратюк, да и то последний иссяк. Затем лишайники изменили граниты. Появились и папоротники. Вместе с формированием почвенного слоя на смену горному пришел горно-лесной и горно-луговой ландшафты...

Что спорить? Наверняка все так и было, наверняка все так и есть, как утверждают ученые мужи. А право же, как скучно!

Но коль так, то, быть может, граниты эти начинаются с Днепровых круч, со знаменитых каменных порогов близ запорожского острова Хортица? Там, где по свидетельству летописца, «Днепр прорезал Половецкую землю», то бишь Дикое Поле.

Н ет, сердцу все-таки куда милее живые легенды, предания, были и небыли, коими издавна увенчаны Каменные Могилы!

ет, сердцу все-таки куда милее живые легенды, предания, были и небыли, коими издавна увенчаны Каменные Могилы!

Если верить археологам, человек появился в здешних местах в эпоху палеолита, много тысяч лет назад, — их стоянки обнаружены сравнительно недавно и неподалеку от Каменных Могил.

И можно представить, какой священный трепет вызывали у древнего человека гранитные громады в степи! Им поклонялись, их обожествляли, использовали как культовое сооружение, созданное высшими таинственными силами. Даже считали местожительством богов.

А потом древние впали в иное суеверие. И одну гору считали Чудо-Юдом, другую — Бабой Ягой, третью — Слоном, полагая, что слоны уходят перед смертью в долину меж гор, прозванную Долиной Смерти, и это был их последний путь на склонах: дух еще не покинул животных, еще вел до последней жизненной черты, переставляя ноги, а остальной плотью они уже были там, за пределами жизни.

Думали и по-другому: убеждены были, что Каменные Могилы сотворил некий одноглазый великан-циклоп, который в незапамятные времена вырыл на этом месте для своих сородичей большие, соответственно их величине, могилы и прикрыл их преогромными камнями... Память далеких предков тутошних жителей, а затем и потомков, хранила и хранит предание об этом до нынешнего времени.

Со временем Долину Смерти стали называть Долиной Привидений, а еще позже — Долиной Масок.

Пять же вершин на двух грядах нарекли каждую по-своему.

Те, что неприступно нависают над Каратышем, прозвали Витязем и Панорамой. А которая чуть поодаль — Острой. Между Витязем и Панорамой находятся Ворота Солнца — ежеутренне солнце оттуда появляется, при этом Витязь покрывается дымкой или мглой, наподобие солнцезащитной накидки или вуали. Затем светило поднимается в зенит, освещает впадину меж горами, собственно Долину Привидений или Масок, и снова закатывается за скалы. Одна из них именуется Лягушкой либо Жабой. А рядом — Медведица с маленьким Медвежонком, глядящим на запад. В то время как Лягушка устремила свой взор на восток, в сторону восходящего солнца. К подножию Острой идет Динозавр или Бегемот. На Острой обнаружены были вырезанные в камне надпись и тевтонский меч, но расшифровать, что сие означает не удалось и доныне.

Т аят, таят в себе Каменные Могилы память о давнем прошлом! А ведь они были свидетелями многих драматических событий, разыгрывавшихся в их виду за много веков до наших дней. Но молчат камни — свидетели немые. И лишь легенды и предания, передаваемые из поколения в поколение, способны хоть отчасти утолить настырную, неодолимую, идущую из глубины сердца, словно зов предков, потребность как-то прозреть канувшее в лету и явственно представить его. Сердце готово уверовать в них, как в взаправдашние, принять их за бывальщины и были.

аят, таят в себе Каменные Могилы память о давнем прошлом! А ведь они были свидетелями многих драматических событий, разыгрывавшихся в их виду за много веков до наших дней. Но молчат камни — свидетели немые. И лишь легенды и предания, передаваемые из поколения в поколение, способны хоть отчасти утолить настырную, неодолимую, идущую из глубины сердца, словно зов предков, потребность как-то прозреть канувшее в лету и явственно представить его. Сердце готово уверовать в них, как в взаправдашние, принять их за бывальщины и были.

Ютится средь скал Скорбящая Вдова. А может, и не одна она была, да время не пощадило. Ибо сюда в 1223 году, после страшной битвы на Калке, устремились многие жены, матери, сестры,

чтобы отыскать среди погибших своих близких русичей. Узрев неслыханное, никогда не виданное допрежь побоище, одна из жен, по преданию, так и окаменела на месте.

Еще раньше, когда шла нещадная война половцев с русскими князьями, супротивники послали, те — со своей стороны, а те — со своей, в разведку пронырливую Тыпчак, дочь половецкого хана, и храброго воина-русича по имени Ковыль. Ночью они чуть не столкнулись среди Каменных Могил. Озарила луна их ярким светом в тот миг. Девушку поразила сказочная красота молодого русича. И он тоже был пленен ее несказанным видом. Не смогли они убить друг друга. Как не могли и предать своих. Когда на землю пали первые лучи, их увидели вместе стоящими в горах.

Измена! —закричали противоборствующие стороны.

С обеих станов полетели в них стрелы. Да высоко — не достать. Но и казнить их не успели. Влюбленные бросились вниз с высокого камня и разбились насмерть.

обеих станов полетели в них стрелы. Да высоко — не достать. Но и казнить их не успели. Влюбленные бросились вниз с высокого камня и разбились насмерть.

Там, где упали капли их крови, выросли травы — низкий тыпчак и высокий ковыль. Природа же увековечила влюбленных в виде двух каменных тел, лежащих друг к другу головами. Говорят, в XVIII веке стоял здесь город татарский, были мечети, развалины которых угадываются и до сих пор.

Так ли, нет, однако среди немцев-колонистов, что жили неподалеку в селе Грос-Вердер, и вправду из уст в уста передавалась легенда о том, что действительно на этом месте в старину находился прекрасный город с великолепными дворцами, в одном из которых жила молодая королева.

Никто не знал, отчего город превратился в каменные нагромождения, только поговаривали, что его можно восстановить из руин, для чего нужно отыскать неимоверно храброго юношу. В ночь с 23 на 24 июня в одиннадцать часов та королева появляется-де на самом высоком камне, а возле нее — чудесный цветок, якобы папоротник. Юноше надлежит взять этот цветок у королевы и принести в свое село. И тогда, мол, город вновь возродится. Да сделать желаемое неимоверно трудно. Потому как в то время, когда смельчак будет нести цветок, позади него раздастся страшный топот, крики, его станут преследовать привидения. Он же не должен ни оглядываться, ни проронить слова какого.

Колонисты рассказывали, что был у них в селе такой юноша, который никого и ничего не

боялся.

Вот он в ту июньскую ночь и пошел в Каменные Могилы. И дождался таки: в одиннадцать часов увидел королеву на камне, а возле нее — желанный цветок. Но едва он намерился сорвать его, королева стала просить, чтоб он не трогал. Казалось, и каменное сердце расплавилось бы от ее уговоров. Однако юноша все же сорвал и понес в село. Когда он шел, то чудилось, будто все бесы вырвались на волю — такой гвалт позади поднялся. А земля прямо стонала от топота чьих-то ног. Да смельчак не оглядывался, одолевал свой путь.

Н австречу ему поспешил брат и попросил показать цветок диковинный.

австречу ему поспешил брат и попросил показать цветок диковинный.

Смотри! — сказал юноша и дал ему в руки цветок. И враз пропал и топот, и привидения, и сам цветок.

Во второй раз идти в Каменные Могилы юноша уж не осмелился. Так и остался загадочный, зачарованный город, не спасенный никем по сию пору. А легенда вместе с немцами-колонистами перекочевала в Германию и уже оттуда пришла к нам в начале XX века.

По весне в Каменных Могилах цветут терен и боярышник, они белыми облаками жмутся к подножиям скал. А в степной их юдоли, некогда юдоли печали и скорби, ярко-желто пламенеет, прямо золотится адонис, в просторечии — горицвет.

По осени же от созревающего шиповника горы будто кровинками усыпаны.

И невольно вспоминается легенда о прекрасной, но непродолжительной любви сказочно красивого сына царя Кипра Адониса и богини любви и красоты Афродиты. Однажды ночью Адонис охотился за большим вепрем и был ранен смертельно. Афродита пошла на его поиски. Острые камни, шипы терновника и шиповника ранили ноги и белоснежное тело богини. С тех пор шиповник, обагренный капельками ее крови, и алеет вечно. А в память о любимом Афродита попросила богов, чтобы из капелек его крови выросло растение. Горе ее растрогало властителя подземного царства теней и умерших, он стал каждую весну отпускать Адониса на землю в облике первоцвета — адониса.

Невозможно отрешиться от ощущения, что именно здесь, в этих донецких заповедных местах, как раз все и происходило. И сопричастным был ко всему здешний пособник подземного

властелина, некий Слепош, самовозведенный в этот ранг из обыкновенного слепыша. Воздух весной и летом полнится голосами сорок, славок, кукушек, жаворонков, по вечерам ухают совы, чертят притем-невшее небо стрижи и щуры, гнездятся в близких камышах вдоль приречья Каратыша козодои и камышовки, чибисы, носится крылатый хищник лунь.

Над Каменными Могилами — высокое небо; пьянящая свежестью и первозданной чистотой лазурь струится на их вершины. И подувает непрестанный ветерок, под которым волнуются, уходят волнами к подножиям по предгорьям и плату из донецкой степи травы, коих никогда не касался лемех плуга, и цветы самых разных колеров и оттенков.

ДУМА О КРИВОЙ КОСЕ

Полная, как бы вызревшая луна зависла над успокоившимся к ночи Азовским морем, и по его бескрайней покойной глади, чуть посверкивая серебристо-неоновым магическим светом, протянулась длинная лунная дорожка. Она достигала пологого песчаного берега, на котором я стоял, и обрывалась прямо у моих босых ног, оплескивая их едва приметной тихой волной. Словно манила ступить на нее и невесомо, как в легенде, зашагать в померкнувшую даль — на поиски, что ли, скрывшегося с наступлением сумерек из виду, уже совсем незримого горизонта, до коего я засветло силился доплыть, поддавшись вдруг накатившему на меня безоглядному, залихватскому порыву.

Наконец-то улегся здешний разнообразный дневной шум и гам, отмеченный общей печатью деловой и праздной суеты: местные рыболовецкие суда, до того хоронившиеся от недавнего шторма в уютной гавани, спешно закончили свои приготовления для лова и встали в виду причала на якоря, чтоб с рассветом, не мешкая, отправиться в открытое морс на выборочный летний промысел; сперва сникли, а вскорости и вовсе пропали, должно быть, до утра, веселые возгласы отдыхающей на морском побережье публики, стихли беззаботный детский смех и вереск. А заодно оборвались пронзительные вскрики белокрылых чаек, которые до самого заката солнца размашисто и резво носились над водным простором, зорко высматривая добычу и затем стремглав падая на нее; перестал тревожно вопрошать пришлых людей, забредших в места его недавнего рискового гнездовья вдоль кромки прибоя на почти голой ракушечно-песчаной полоске отмельной суши, хохлатый чибис: «Чьии-вы, чьии-вы?»

Л ишь одни сверчки оживляли замирающую на ночь глядя жизнь — они до неба полнили огромное пространство подлунного побережья неумолчным, высоко звенящим миротворным стрекотом, отчего еще пуще усиливалось ощущение космической беспредельности вставшего над головой мироздания, собственной малости и неразрывного живого единства с ним.

ишь одни сверчки оживляли замирающую на ночь глядя жизнь — они до неба полнили огромное пространство подлунного побережья неумолчным, высоко звенящим миротворным стрекотом, отчего еще пуще усиливалось ощущение космической беспредельности вставшего над головой мироздания, собственной малости и неразрывного живого единства с ним.

Да где-то на юго-западной оконечности косы, на ее узкой стрелке, называемой местными жителями и Дзенциком, и Косьем, и собственно Стрелкой, что при свете дня то ныряла, прерываемая мелководными солеными лагунами, так называемыми бакаями, то вновь выныривала, желтея островками и устремляясь все дальше на запад, пока не истончалась до предела и не исчезала в морской глубине насовсем, — в той стороне, за несколько миль отсюда, напряженно мигал красным глазом одинокий маяк. Как если бы он не предостерегал об отмелях и не указывал путь кораблям, держащим курс в Мариупольский порт, а в сгустившейся вокруг темени подавал сигналы о никогда, ни на какое время, не затухающей жизни на земле. У основания косы, в Кривокосском лимане тоже замерли все живые звуки — ни тебе беспокойного галдежа озерных чаек, слышного обычно далеко за пределами заказника, ни настороженного покряхтывания чутких к малейшим шорохам крякв, чьи гнезда, схожие на блюдца, считай плавают на воде, ни гнусавого писка болотного луня, ни шипения белых лебедей, ни возил в камышовых заломах голенастых цаплей, ни бульканья красноголовых нырков и лысух , точно играющих в прятки, ни стремительных, как росчерки пера на светлом небесном фоне, полетов темно-фиолетовых ласточек, прозванных береговушками из-за привязанности к крутым береговым обрывам, ни камышовок, ни погонышей, ни чомги, ни пастушка — весь разномастный и многоголосый птичий мир затаился в чуткой дреме.

В се замлело на Кривой Косе и в ее окрестностях, все опочило!

се замлело на Кривой Косе и в ее окрестностях, все опочило!

История Кривой Косы неразрывно связана с историей Азовского моря.

Нынешнее название море заполучило от города Азова, основанного еще до нашей эры как греческая колония в устье Дона, или Танаиса по древнему. Эллинцы и римляне так и называли его Таной, по географическому имени реки.

А среди азовских поморян издавна бытуют о том же названии и свои легенды. Связаны они с именем дочери рыбака, некоей Азы.

По одной из легенд, Аза эта жила на самом берегу нашего моря со старым отцом. И была такой красивой, что все хлопцы не сводили с нее глаз. Она же ни на кого не обращала внимания, ибо, говорят, была слишком горда. Еще и, видите ли, похвалялась, что ей никто не нравится.

Вот все парни, что жили поблизости, уговорились и пришли гуртом к Азе и предложили ей выбрать среди них себе жениха. Красавица посмотрела на них, подумала-подумала, а потом и говорит:

Будете соревноваться. Кто из вас своих товарищей поборет, тот и будет моим суженым.

И начали молодцы соревноваться. Один таки вышел из того соревнования победителем, но Аза отказала ему да еще и принялась насмехаться над хлопцами. Обманула соперников. Разгневались они на гордячку, взяли и утопили ее в море. До сих пор, когда подходит вода к берегу, из моря слышится то ли плач, то ли стон. Старые люди говорят, что это утопленная красавица Аза плачет о своем ненайденном суженом. И море якобы зовется от ее имени — Азовским...

П о другой легенде Аза тоже жила на берегу нашего моря и тоже была неописуемой красоты, но. в отличие от первой, эта любила хорошего собой, прекрасного парня. Да настал тревожный час, и Азии возлюбленный ушел на войну с турками. А перед походом он подарил девушке золотое кольцо, чтоб она ждала и не забывала своего милого. С приговором подарил:

о другой легенде Аза тоже жила на берегу нашего моря и тоже была неописуемой красоты, но. в отличие от первой, эта любила хорошего собой, прекрасного парня. Да настал тревожный час, и Азии возлюбленный ушел на войну с турками. А перед походом он подарил девушке золотое кольцо, чтоб она ждала и не забывала своего милого. С приговором подарил:

Если потеряешь это кольцо, я буду знать о твоей неверности.

Прошло несколько лет. Аза берегла подарок, как зеницу ока. И все ждала-выглядывала хлопца из похода, а он все не возвращался. И вот однажды случилась беда. Пошла девушка к морю стирать белье, задумалась да и уронила ненароком кольцо в воду. А тут откуда ни возьмись волна, замутила воду—и пропал подарок. Испугалась бедная Аза, бросилась в волны, чтобы достать свою дорогую утрату, да и утонула.

С тех пор, мол, и море зовется Азовским по имени бесталанной девушки, которая так и не дождалась своего милого из похода.

В третьей легенде рассказывается уже о двух сестрах. Возле большой воды (то есть где-то возле нашего моря) жил когда-то, говорят, старый рыбак. Жена его давно померла, оставив горемыке двух дочек. Одну из них, старшую, звали Азой, а другую, меньшую, — Золотокосой Песчанкой. Сестры были настолько красивы, что кто бывало узрит их, тот с того момента и про сон забудет: все о них думает. А девушки искали своего счастья переборчиво, никто из местных парней не был мил их сердцу.

Аза каждодневно сидела на берегу моря, на высоком обрыве, да все выглядывала кого-то. Возможно, своего суженого, который поплыл в далекие чужие миры и там, как передавали люди, погиб от вражьей сабли.

А раз, когда девушка сидела в той же задумчивости, неожиданно задул сильный ветер-буран. На море поднялись высоченные волны. Они бежали к берегу, били в кручи и страшно стонали. Внезапно откололся от кручи большой участок земли и вместе с Азой обрушился в разбушевавшиеся волны. Увидела это Золотокосая Песчанка — и себе бросилась с горы в море, чтоб спасти старшую сестру. Да так и потонули обе...

Н аутро следующего дня, когда море утихомирилось, вернулся из гостей старый рыбак, вышел на берег моря и увидел, что нет его дочерей на круче, а на том месте, где любила сидеть Аза, — свежий обвал. Глянул отец вниз — а там, под самой кручей, такой золотистый песок искрится на солнце, что аж очи слепит! А море — тихое-тихое и такое ласковое, как его дети... И понял все несчастный и горько заплакал... Вот с тех самых пор и море-де стали называть Азовским, ибо потонула ведь в нем красавица Аза. А длинных песчаных кос в этом море оттого столь много, что вместе с Азой утонула и ее младшая сестра — Золотокосая Песчанка.

аутро следующего дня, когда море утихомирилось, вернулся из гостей старый рыбак, вышел на берег моря и увидел, что нет его дочерей на круче, а на том месте, где любила сидеть Аза, — свежий обвал. Глянул отец вниз — а там, под самой кручей, такой золотистый песок искрится на солнце, что аж очи слепит! А море — тихое-тихое и такое ласковое, как его дети... И понял все несчастный и горько заплакал... Вот с тех самых пор и море-де стали называть Азовским, ибо потонула ведь в нем красавица Аза. А длинных песчаных кос в этом море оттого столь много, что вместе с Азой утонула и ее младшая сестра — Золотокосая Песчанка.

Ничего не скажешь, правдоподобны предания старины глубокой. В них хочется верить. И не только потому, что они по-народному мудры, образны и поэтичны, а еще и потому, что в легендах все-таки улавливается отголосок тех или иных реальных событий давно минувших времен, изустно запечатленных и переданных из поколения в поколение народом-творцом как

нетленная родовая память.

Впервые же Азовским оно названо в 1384 году летописцем Пименом. За этой кажущейся чехардой в названиях одного и того же моря кроются великие вехи отечественной истории, к которой так или иначе был причастен и Донецкий край.

Перво-наперво следует помянуть об Азовском осадном сидении казаков в 1641 году, когда они четыре долгих месяца, отвергнув предложение турков сдать крепость, героически обороняли ее от во много раз превосходящих сил противника. Мощная Азовская крепость — важный опорный пункт турецких владений в Причерноморье — была захвачена ими еще в 1637 году без ведома и согласия русского правительства. О важности их действий говорится в «Повести об Азовском осадном сидении»: «Через тот разбой свой отделили вы государя царя турецкого от всей его орды крымской Азов-городом. А та крымская орда — оборона его на все стороны. Второе: отняли вы у него пристань корабельную. Затворили вы тем Азов-городом все море синее, не дали проходу по морю судам и кораблям ни в какое царство, в поморские города». Турки в конце концов сняли осаду. Однако Земский собор, собравшийся в январе 1642 года, опасаясь войны сТурцией, отказался принять Азов в русское подданство, и летом того же года остатки казачьего войска покинули город.

В древней летописи говорится лишь о донских казаках. Но в украинских народных думах и легендах сохранилось свидетельство о том, что и запорожские казаки участвовали и в захвате крепости, и в обороне. И это было вполне оправданно, поскольку турки и татары крымские донимали в первую голову Запорожскую Сечь.

древней летописи говорится лишь о донских казаках. Но в украинских народных думах и легендах сохранилось свидетельство о том, что и запорожские казаки участвовали и в захвате крепости, и в обороне. И это было вполне оправданно, поскольку турки и татары крымские донимали в первую голову Запорожскую Сечь.

Дошло до нас с прошлых веков предание о взятии запорожцами Азова, который по ошибке сказитель назвал турецкой столицей. Запорожские казаки были горазды на военные уловки, часто брали не одной удалью врага, а и хитростью, сметкой. Так они и поступили с Азовом. Их атаман сказал:

Знаете, браточки, что? Силой, может, и не возьмем, бо крепость большая, а хитростью скорее возьмем.

Понаделали казаки возов, положили в них ружья, принарядились чумаками, а атаман — купцом. И махнули. Когда стали уже подъезжать к Азову, тогда взяли и попрятались в возы по семь, по десять или и того больше казаков, а сверху возы обшили шкурами и — гайда.

Въехали на закате солнца в Азов и встали вдоль улиц. Вот самый богатый турецкий купец выходит к ним и спрашивает:

Что, братия, продаете в возах?

Продаем, — отвечают, — дорогой товар: и куницы, и лисицы, и черные соболя.

Ну, — говорит, — подождите до утра. Я сам весь товар закуплю.

Хорошо, — отвечают.

Улеглись турки спать. И тогда как повылазили все эти «куницы», «лисицы» и «черные соболя» из возов да как метнулись по городу — так он весь и дымом взялся. Турки бросились тушить — а тут и жгут, и режут. Они тогда давай удирать!

Д о восхода солнца орда убралась к бесовой матери в Турцию, а казакам достался город и все добро в нем.

о восхода солнца орда убралась к бесовой матери в Турцию, а казакам достался город и все добро в нем.

ДУМА О ЗОЛОТОМ КОЛОДЯЗЕ

Ютится чудо-родник на северо-западе бывшего Дикого Поля , в том уголке его, что был прозван Добрым Полем, попросту - Добропольем.

Кто первым наткнулся на этот родник с доброй и полезной водой ? И когда?

Говорят, что крымские татары , совершая опустошительные набеги в эту дикую до поры степь, не раз заваливали криницу камнями, чтобы славянский люд, пытавшийся оселиться здесь, помер от жажды.

Но ключ вновь и вновь пробивался сквозь камень и поил каждого-всякого, кто изнывал от жары в сухопутье при частых, свойственных продувным степям средь

Донецкого Кряжа суховеям.

Натыкались на этот ключ и русичи, которые отражали кочевников-завоевателей.

А уж чумаки и подавно облюбовали его, когда пылили туда и обратно по чумацкому шляху , распугивая птиц и зверя скрипом колес возов, груженных мешками с солью.

Утоляли жажду из этого колодца и запорожские казаки, ибо как раз в этих местах перетаскивали свои легкие челны волоком из Самары в Торец, потом в Северский Донец, а уж потом и в Азовское море.

Пивал из него и царь Петр Первый, возвращаясь из последнего, на сей раз удачного, победного, Азовского похода.

Об этом эпизоде пересказывают легенду.

К этому времени здесь люди оседло жили.

К рестьяне, а может, и сам помещик, обрадованный несказанному гостю-как же, сам царь-батюшка препожаловал в его поместье! - преподнесли Петру Первому самое дорогое, что у них было - чашу целебной воды. Ибо давным-давно убедились в ее чудодействе -никто ни разу за все время пребывания здесь животом не маялся.

рестьяне, а может, и сам помещик, обрадованный несказанному гостю-как же, сам царь-батюшка препожаловал в его поместье! - преподнесли Петру Первому самое дорогое, что у них было - чашу целебной воды. Ибо давным-давно убедились в ее чудодействе -никто ни разу за все время пребывания здесь животом не маялся.

Выпил царь келех залпом и зажмурился от неожиданности - уж больно студеной, до ломоты в зубах, оказалась водица, аж дух перехватило. Но и вкуса была редкого, невероятно мягкая и чуть ли не сладкая, прямо сама пьется, сколько ни пей.

Наконец Петр протер по-щегольски задиристые усы, распахнул во все зеньки свои большие глазища и выказал белые зубы в предовольной, по-детски счастливой улыбке. И вздохнул:

- Ах, золотая водица!

Достал из подсумка талер золотой и бросил в криницу, громогласно присказав: -Быть ему отныне Золотым Колодезем!

С тех пор и прижилось это название - Золотой Колодезь. А со временем и на украинский манер - Золотым Колодязь.

ДУМА О ХОМУТОВСКОЙ СТЕПИ

Когда-то на Приазовской низменности казаки выпасали лошадей, выгуливали молодняк, и Хомутовская степь называлась Толокой, или Табунной. В первой половине XIX века , когда наказной атаман Хомутов организовал по обе стороны Грузского Еланчика казачий хутор Хомутово, Толоку тоже прозвали Хомутовской. Так и пошло с тех пор: Хомутовская степь.

Поздней осенью гонит холодный ветер по степи колючие шарики перекати-поля. Но только в Хомутовской степи перекати-полем неизбежно становятся в осеннюю пору и Картан татарский, и качим метельчатый, и зопник колючий, и шалфей эфиопский, и котовник мелкоцветковый, и синеголовник полевой, и кермек татарский... Так хочется сорваться с места и бежать за перекати-полем, бежать, сколько хватит сил, чтобы узнать. Куда оно домчится, где приткнется, зазимует не по своей воле.

Э то чувство подхлестывается еще и легендой о катране (перекати-поле) татарском.

то чувство подхлестывается еще и легендой о катране (перекати-поле) татарском.

Полонили как-то русичи татарчонка, оставшегося в живых после разгрома их улуса. Мальчонка обвыкся, вскоре и по-русски лепетал не хуже славянских ребятишек, носился на скакунах по степи за стадами, которые он пас наравне со взрослыми. А как подрос и разузнал осознанно, каким образом оказался в стане русских, он все чаще и чаще задерживался у цветущего катрана, вдыхал его медовый запах, а по осени, когда тот срывался и катился по степи, паренек увязывался за ним и мчал следом до самого горизонта, точно он несся верхом на лихом коне, мчал, пока катран татарский не скрывался из виду. Долго потом еще маячила на горизонте едва приметная черноголовая макушка. Затем возвращался и вновь бегом сопровождал уже другое перекати-поле. Парень

еле успевал сопровождать сорвавшиеся с места кустики. Его глаза блестели диким восторгом, и лицо озарялось потайной усмешкой. Должно быть , он прознал, что в той стороне, куда уносились заворожившие его катраны, находятся его предки. И потому однажды юноша не вернулся домой. И никто не знал, куда он подевался. Наверняка ушел он в поисках своих соплеменников, своих сородичей. Не остановило его тяги и то, что уже и невесту ему подобрали русоволосую и стройную - одно загляденье! - да и он воспылал к ней юным сердцем. Зов предков оказался сильнее всего. За что отходчивые славяне спустя какое-то время зауважали юношу еще больше и по-доброму, почти любяще приговаривали: « А может, это ему ихний Бог Аллах так повелел, Катрану нашему, татарскому? Поди, ослушайся!»

Д УМА О ТОРСКИХ ОЗЕРАХ

УМА О ТОРСКИХ ОЗЕРАХ

Такого дива , сотворенного самой природой на севере Донецкого края, не то что в Украине, а и во всем мире не сыщешь!

На огромном расстоянии от моря, средь пресных речек лежат соленые озера, именуемыми по-старинному Торскими, а по-нынешнему - Славянскими. Репное, Слепое, Вейсово, Кривое, Червленое... И более мелкие, безымянные, которые местные жители называют просто лиманами. Голубеют большущими, чистыми глазами эти озера. Как глаза самой земли!

Издавна их называют Торскими-по племени торков, кочевавших по здешнему краю. Как и реку Торец с ее притоками - Сухим и Кривым. Что означает в переводе на русский язык «быстрый» либо «источник».

Большой Тор - это Казенный нынче, поскольку протекал по казенным землям, то есть государственным. А относительно его притоков, Кривого и Сухого, тут и гадать нечего: первый так назван потому, что кривой, а второй - потому что в летнее время мелеет, пересыхает сильно. Бакай - «глубокая, болотистая яма» в переводе с татарского. На Бессарабке жили в петровские времена переселенцы из Бессарабии.

А вот Колонтаевка, что вытекает из безымянного озера и впадает в Казенный Торец, хранит особую память.(Послушай легенду)

Однажды небольшой отряд татар напал на баб, которые полоскали в речке белье. Женщины не сплоховали и стали отбиваться мокрыми и тяжелыми вальками, хлестали их по наглым смеющимся рожам, колотили их до тех пор, пока не подоспели казаки, боронившие эту местность от набегов крымских татар. И потом долго смеялись над тем, как они сообща иноверцев поколотили. Оттого и Колонтаеева.

У озер, понятно, своя история. Самое большое из них-Репное.

Как-то рабочие люди , добывавшие к тому времени соль на самодельных солеварнях, услышали страшный грохот. И на глазах в мразверзшуюся, треснувшую или по-украински «репнувшую» землю провалился слоеварный заводик. А хлынувшая наружу вода стала соленой. Озеро, возникшее на месте трещины так и прозвали Репное.

С лепное озеро называлось и Косю-Слепное. Оттого, что в нем якобы утонула слепая лошадь - «кося опта», по-местному. Да и много на нем слепней - оводов.

лепное озеро называлось и Косю-Слепное. Оттого, что в нем якобы утонула слепая лошадь - «кося опта», по-местному. Да и много на нем слепней - оводов.

Озеро Вейсово связано с фамилией полковника Вейса. Который занимался акцизным сбором пошлин.

Кривое именовалось еще и так: Кривое-Левадное. Первая половина сходила от кривизны его береговой линии, а вторая-от находившихся поблизости сенокосных левад.

И наконец, поименованное Червленым, а попросту Червоне. Потому что по берегам росла вроде бы странная на вид трава - красного , будто кровавого, цвета. Она и поныне тут растет, солончаковая, сочная , хоупкая и красная с виду - солянка, или солонка.

А сегодня Славянские минеральные источники возведень в ранг общественно значимых.

ДУМА О ЧУМАЦКОМ ШЛЯХЕ

В ясные летние ночи земля украинская молчалива. Деревья, весь день метавшиеся на ветру, стоят в немой задумчивости. Должно быть, прислушиваются к вздохам земли. А она рассказывает им о своих болях и тревогах. Луна в безмолвии окидывает всеобъемлющим взглядом поля, долы и реки, задернутые легким туманом.

Порой кажется, что земля мертва. Ты дышишь, земля? Ты слышишь , земля?

Дорога скрипит тяжелыми колесами, стонет протяжным воловьим стоном.

С лышно шорох соли, которая просыпается на дорогу при встрясках чумацких возов. Каждая крупинка искрится едва приметной звездой. И в небе видно отражение этой дороги в соляных россыпях, этого извечного путеводного шляха.

лышно шорох соли, которая просыпается на дорогу при встрясках чумацких возов. Каждая крупинка искрится едва приметной звездой. И в небе видно отражение этой дороги в соляных россыпях, этого извечного путеводного шляха.

Сколько же глаз, наивных и верующих, смотрело на тебя, небесный шлях? Те глаза давно закрылись, навсегда унеся дивный отблеск твоих звезд. Те глаза отмучились и отстрадали. Предки наши, чьи судьбы безвестны, как неизвестны дороги, которыми они добирались в Крым за солью, знали, что вкус пота, слез и крови так же солон, как вкус той соли, которую они привозили мучительно долгими шляхами. Ох, как же не сладко, как солоно оно доставалось им!

Быть может, потому щепотка соли на земле украинской издавна служит людям каплей крови, которая роднит их.

Быть может, потому на земле украинской доброго гостя встречают хлебом-солью и привечают словами: — Хлеб да соль!

Без соли ни слова, ни беседы, даже стол считался кривым без соли.

Затерялись, стерлись давным-давно и поросли травою шляхи чумаков на земле украинской, осталось лишь отражение в небе, так и прозванное Чумацким шляхом.

По небосводам Финляндии, Прибалтики, Белоруссии и России еще тянется Млечный путь, а уже над Украиной — до самого Черного моря — Чумацкий шлях.

Вглядишься иной раз попристальней, до наплывающей слезы, и зримым станет: не звезды то, а рассыпанные блесткие крупицы чумацкой соли. Мир тебе, соленый путь наших предков!

ДУМЫ

О

ДОНЕЦКОМ КРЯЖЕ

Правда, и со своими, даже со своими, официально, с указанием имярек, первооткрывателями вышла накладка: почитай на протяжении полутора веков эту роль приписывали исключительно одному Григорию Капустину, а на поверку вышло, что на Доыетчине, по сути в Украине, ими были Никита Вепрейский и Семен Чирков. Об этом доказательно, с приведением уймы документов тогдашнего времени, повествует в своей книге «Открытие Донбасса» известный краевед Владимир Подов. Можно бы после всего этого и его причислить к первооткрывателям первоистины в истории освоения Донецкого кряжа.

А пока долг перед первооткрывателями, пусть и запоздалое возблагодарение и воздаяние им должной памяти и славы, обязывают вновь обратиться к давнему прошлому. В немыслимую даль минувших веков уходят первооткрытия на первообразном Донецком кряже! Археологи установили, что еще первобытный человек, неандерталец, осваивал его.

пока долг перед первооткрывателями, пусть и запоздалое возблагодарение и воздаяние им должной памяти и славы, обязывают вновь обратиться к давнему прошлому. В немыслимую даль минувших веков уходят первооткрытия на первообразном Донецком кряже! Археологи установили, что еще первобытный человек, неандерталец, осваивал его.

Но вот подле села Зеленый Гай в Тельмановском районе, на стоянке древнего человека,

найден был и остродонный горшок, в отличие от плоскодонных, дату изготовления коего относят

к III тысячелетию до нашей эры. А на нем — какие-то загадочные знаки, схожие на первообразцы

древней письменности. Жаль только, что их никому не удалось разгадать. Быть может, нам бы и

посчастливилось установить имена тех первооткрывателей.

До нас дошли, хоть и скупые, зато ценные сведения от Геродота, Страбона, Гомера, Диодора Сицилийского, Гиппократа, ассирийских клинописен — о народах, которые еще до

нашей эры обитали на Донецком кряже и, естественно, осваивали его, пусть и себе лишь на пользу.

Конечно, общепринято, что первооткрыватель — это тот, кто открывает что-либо на пользу всего человеческого рода. И тем не менее, тем не менее...

Скифы, к примеру, занимались не только земледелием, а и выплавкой железа. Археологи нашли даже золотой скифский шлем. Так что они осваивали не только железорудные, а и золотоносные жилы. А стало быть, и уголь. Помимо того, в своих захоронениях использовали охру — окрашивали ею изнутри «усыпальницы» или «домовины». А сарматы, вытеснившие скифов, еще и украшали себя золотыми и серебряными изделиями. В их эпоху из каолина и мела делалась белая краска, желтая — из железняка. А главное — добывалась киноварь и отправлялась в Грецию для приготовления предпочитаемой ими и необходимой для первобытных обычаев, то есть прадедовских, праплеменных, красной краски. Скифы вроде бы даже торговали ею с Древней Грецией и Римом. Ну, если уж говорить о первооткрытии золота в нашем крае, то не лишне упомянуть и о том, что не зря, не зря, видать, в названиях рек Донецкого кряжа и Кальчика, и Калки, и Кальца, и самого Кальмиуса содержится это «каль», что, вдобавок к множеству толкований этимологами этих рек, означает в переводе с татарского еще и «золото». Хотя пер-воделателей украшений из него теперь уж не установить. И ничего тут не поделаешь.

А относительно киновари, главной руды, из которой производится ртуть и крупнейшие залежи которой были открыты на Донецком кряже, издавна существует легенда. Может быть, она была рождена древними первопоселенцами нашего края, еще до сарматов, наткнувшихся на эту диковину. И незамысловата по своему содержанию, в чем-то перекликается со старыми украинскими и русскими сказками, а все ж свидетель о безымянных первооткрывателях, открывших в Донецком кряже этот бесценный минерал. Кто его знает, когда это было, может, тысячу лет тому назад, может, две, а может, и больше. В уютной долине быстротечного ручья, под высокой горой стояло на отшибе одинокое приземистое жилище, будто вросшее в землю. В нем жила вдова, и у нее был сын, молодой здоровяк по

относительно киновари, главной руды, из которой производится ртуть и крупнейшие залежи которой были открыты на Донецком кряже, издавна существует легенда. Может быть, она была рождена древними первопоселенцами нашего края, еще до сарматов, наткнувшихся на эту диковину. И незамысловата по своему содержанию, в чем-то перекликается со старыми украинскими и русскими сказками, а все ж свидетель о безымянных первооткрывателях, открывших в Донецком кряже этот бесценный минерал. Кто его знает, когда это было, может, тысячу лет тому назад, может, две, а может, и больше. В уютной долине быстротечного ручья, под высокой горой стояло на отшибе одинокое приземистое жилище, будто вросшее в землю. В нем жила вдова, и у нее был сын, молодой здоровяк по

имени Здолань. Отчего его звали на украинский манер, а не на русский — Одоленем, все преодолевающим, можно только догадываться...

Был тот юноша из себя — что ясный месяц, такой красивой «вроды», как дуб крепок, смелый, как орел, быстрый, как лань, а работящий — натуральная тебе пчела неусыпная. Мать любовалась им да радовалась на него, заботилась с любовью о нем. он же за материнскую ласку платил ей сторицей.

К ак-то через леса дремучие и степи неоглядные, через высокие горы и долы широчайшие, через реки безбрежные и яры глубокие дошла, докатилась, долетела к ним молва недобрая: якобы объявился в их малолюдном крае страшный, ненасытный дракон трехглавый. И не стало вроде от него никому житья — ни людям, ни зверям.

ак-то через леса дремучие и степи неоглядные, через высокие горы и долы широчайшие, через реки безбрежные и яры глубокие дошла, докатилась, долетела к ним молва недобрая: якобы объявился в их малолюдном крае страшный, ненасытный дракон трехглавый. И не стало вроде от него никому житья — ни людям, ни зверям.

Услышал эту весть Здолань и опечалился. Весь день просидел на круче да все поглядывал на восток, туда, откуда донеслась молва о трехглавом драконе.

Назавтра с утра он отправился к местному кузнецу. Три дня тот ковал для него меч, три дня острил его, а по окончании Здолань, поблагодорив кузнеца, попрощался с матерью и пошел супротив восхода солнца. Долго смотрела загореван-ная мать вослед своему перводану, одинаку — перводанному и единственному сыну, подумки, то есть мысленно, молилась, чтоб он живым-невредимым возвернулся к дому родному.

Долго ль шел Здолань, про то никому неведомо. Может, и первозимье миновало, и первовесенье, и перволетье, кто знает. Словом, не одни сутки он провел в пути. А кругом глухоманная степь, безлюдная, зубры взрыкивают, да волки воют, да лают лисицы в первовечерние сумерки. А Здолань один-одним, один-одинешенек в этом, считай, первобытном мире, как первобытный, еще не впавший в первородный грех человек.

Но вот перед его глазами вырос лес дремучий, а рядом — болото непролазное. Тем временем черные тучи стали заволакивать небо, и на землю пала темень. А навстречу ему из того леса прожогом ринулись зайцы, олени, бобры и куницы, лисы и волки, медведи и лоси — зверье лесное словно от страшного пожара спасается, хотя вокруг все мраком покрыто, ни проблеска.

Догадался Здолань, что это их выгнал из лесу страх: где-то, видать, затаился

п ервовиновник бедствия, о котором дошла до них с матерью в их дальнюю сторонку сбивчивая молва, — зверь тот самый о трех головах, что истреблял и людей, и зверей.

ервовиновник бедствия, о котором дошла до них с матерью в их дальнюю сторонку сбивчивая молва, — зверь тот самый о трех головах, что истреблял и людей, и зверей.

Глядь — а из-за необхватных деревьев чудище выползает встречь ему — преогромное, прямо исполинское и, ни дать ни взять, при трех головах со светящимися глазами. И всеми тремя грозно щерится. И из каждой пасти зубы торчат. Не зубы — мечи настоящие!

Увидел и змей смельчака, закачал всеми головами в разные стороны и прошипел: — С-счас я тебе первогостки устрою! Первое гощенье, раз уж препожаловал в мои владения. Все ближе, ближе подползает тварь эдакая.

Поднял бесстрашный юноша меч острый и двинулся ему навстречу.

А дракон как дохнет — так огнем и обдаст всего его, как ударит хвостом по столетнему дереву — ровно стебелек какой мигом срубит!

Да не робкого десятка был юноша. Бросился к нему, взмахнул мечом — и покатилась голова змея в травы высокие, зашелестела в них буреломно.

Ух, взвился дракон от боли и от люти, зашипел что есть мочи по-змеиному, аж с придыхом нутряным. А кровь из него

летучая брызгами крупными рванулась ввысь, а потом тяжелыми сгустками упала на землю, но едва ударилась, вновь

сделалась, как живая, забегала разнокапельно из стороны в сторону и тут же впиталась ею, даже следа не осталось. Дракон же отряхнулся, рана на одной из его шей вмиг затянулась намертво, как если бы головы и вовсе не было. Худо было бы, вырасти вместо нее новая. Да, по всей видимости, первовиновник бытия — Создатель, Бої-! — все ж учел это, хотя с тремя головами явно переусердствовал или недоглядел. И уже снова готов к схватке дракон, быстро отошел от оторопи. Ну, и юноша лишь подивился его крови, которая живучими каплями в земле бесследно пропала, а сам зорко стережет каждое движение супротивника коварного, который норовит и этаким боком, и переэтаким макаром изловчиться и хватануть его какой-нибудь из уцелевших пастей зубастых — только щелк, щелк, да все мимо, все с промахом. Ловким и увертливым оказался юноша. Не по зубам дракону — и все тут!

Д олго они бились. Вкруг них от леса только щепки лежали, //земля была вся в глубоких выбоинах.

олго они бились. Вкруг них от леса только щепки лежали, //земля была вся в глубоких выбоинах.

Вот Здолань выбрал подходящий момент, изловчился и подпрыгнул к самой пасти да мечом — бах! И покатилась вторая голова, разбрызгивая живую кровь по земле, которая ее моментально и вбирала в себя, как желанную влагу.

Устал хлопец до смерти, чует, по ногам дрожь от слабости пробежала. А змей лютует, еще пуще, одноголовый, беснуется. Того и гляди, хапнет его в свою бездонную, ненасытную пасть. Вспомнил хлопец о матери, которая его ждет-не дождется, глаза уж наверняка повыглядела и слезы все повыплакала, припомнил и то, как напугала всех в их округе весть о трехглавом людоеде и зверееде, мыслию обратился к перво-отцу своему, праотцу всего их рода, о коем столько понарас-сказывала ему еще бабка, всякий раз припоминая его в бесконечных россказнях о том, как двинулся он в рогожных постолах от самого Днепра на восток — обживать дикие степи— и вскоре сделался перводомцем — лучшим из лучших хозяев, — и от всего этого, внезапно прихлынувшего к нему, у молодца силы воспрянули, махонул он мечом изо всей мочи—и бултыхнулась в болото последняя драконова голова, только кровавые бульбашки поскакали по его чавкой зелени и опять же пропали, как и предыдущие, в его мертвой пучине без следа и признака на поверхности. Канули, как там и были!

А вконец выморенный Здолань плюхнулся на вытолочен-ную с корнями траву и провалился в сон без сновидений, прямо мертвецкий.

К огда он проснулся, из-за темных туч, которые, едва он глянул на них, начали расходиться, проглянуло солнце, высветило поляны в лесу. То здесь, то там стали появляться звери из недавнего сумрака, весело защебетали птицы. И лес будто облегченно вздохнул утренним туманцем — сизым воздухом свежим так и обдало молодца, бодря его и восстанавливая утраченные силы.

огда он проснулся, из-за темных туч, которые, едва он глянул на них, начали расходиться, проглянуло солнце, высветило поляны в лесу. То здесь, то там стали появляться звери из недавнего сумрака, весело защебетали птицы. И лес будто облегченно вздохнул утренним туманцем — сизым воздухом свежим так и обдало молодца, бодря его и восстанавливая утраченные силы.

...Много ли, мало утекло с тех пор времени, может, и целая вечность, об этом известно, видимо, одном} Богу.

Как-то в той местности, где когда-то одолел Здолань дракона, объявились первые рудознатцы, знающие толк в рудах, спрятанных в Донецком кряже и по другим всюдам, и стали

искать в земных недрах загустелые брызги драконовой крови. И нашли-таки белые твердые породы искомые, а в них — зернистые вкрапины червонного колера, схожие на капли отвердевшей крови.

Это была киноварь — очень денная руда для изготовления столь необходимой людям ртути. А по научному рудознатцы прозвали ее греческим словом «киннабери», что означало — драконова кровь.

Легенда легендой, а некое подобие ртутного рудника на Донецком кряже впервые было заложено в 1879 году. И связывают его с именем перво-наперво русского горного инженера А. В. Миненкова.

А заложен был рудник неподалеку от тогдашнего села Никитовки, возникшего из слобожан Зайцеве, запорожского поселения еще 1776 года, благодаря усердию и радениям Никиты Яковлевича Девятилова, в честь которого и названо это село.

В здешних окрестностях, в мало обжитой степи, как раз и наткнулся Миненков на необычные камни с ярко-красными вкраплениями — породу с содержанием киновари. Кстати, это слово и с арабского «кинабарис» тоже переводится как «кровь дракона», не только с греческого. Миненков приложил немало усилий и для разведки, и для разработки найденного им месторождения. И он, конечно же, первооткрыватель! А потом к нему присоединился другой горный инженер, вроде бы немец, некто А. А. Ауэрбах, на капитал которого и был выстроен в 1885 году на землях зайцевских крестьян уже настоящий, мощный ртутный рудник. Его-то и считают первым в Донбассе.

П о значимости, по ценности для человека капля ртути может сравниться, пожалуй, с каплей крови. Не драконовской, разумеется, а человеческой! А тем более, что капля ртути, как говорится об этом и пишется, содержит в себе и блага цивилизации, и ее историю.

о значимости, по ценности для человека капля ртути может сравниться, пожалуй, с каплей крови. Не драконовской, разумеется, а человеческой! А тем более, что капля ртути, как говорится об этом и пишется, содержит в себе и блага цивилизации, и ее историю.

ДУМА О СОЛИ

Соль! Она и впрямь все же больше единила людей, нежели разъединяла. Не случайно, думается, она на многих языках звучит одинаково, как и слово «мать»: хоть на русском, хоть на украинском, хоть на белорусском, хоть на сербско-хорватском, польском, латышском, литовском, испанском, даже на древне-латинском, не считая многих других...

И недаром говорится в народе: «Я с ним пуд соли съел». То есть сообща и лиха-беды хлебнул, и радостей повидал. А еще и переиначили известное «прошел огонь и воду» на «прошел Крым и Рым, и медные трубы...» По всей видимости, «прошел Крым» как раз и означало ходить гужом, на возах и гуртом по опасным степным безлюдным шляхам в Крым за солью, нередко рискуя самой жизнью. Во всяком случае, хочется так полагать.

В старую старину крымская соль была самой близкой для славян, заселявших Дикое Поле, и для казаков Запорожской Сечи, которые вели торги с Крымским ханством — меняли хлеб на соль, на рыбу, — и для казаков Дона. Она и самой дешевой была, поскольку — самосадочная. Парит солнце знойно, вода испаряется, а соль сама по себе оседает на дне Перекопских, то бишь Сивашских, и Кафских (Феодосийских. — И. К.) озер, а ты потом знай выгребай ее без лишней мороки.

Д оставляли же ее оттуда солевозцы, прозванные в народе чумаками.

оставляли же ее оттуда солевозцы, прозванные в народе чумаками.

Солевозничать было делом и трудным, и опасным о ту пору. Без солевозов и промысел заглох бы: сбывать-то соль никак невозможно в должном количестве. Да и люди, ждущие той соли, повымерли бы, исчезни она из еды. Посему чумаки всюду были желанны, их ждали-выглядывали с нетерпением.

Ведали ль сторожевики о соли в охраняемом ими крае, тоже неизвестно. Лишь предположительно можно сказать, что наверняка и ведали, и пользовались. Народу ведь нашему в сметке не откажешь! Они и в ратном деле знали толк, и землю понимали.

Солевой добыток в Донецком крае оказался куда сподручнее, выгоднее и дешевле, нежели в Крыму, хотя здесь соль, в отличие от «крымки», была и не самосадочная — ее доводилось вываривать из озерных и колодезных рассолов.

Пожалуй, хотя бы вкратце, а стоит сказать об этих непривычных для славянского слуха названиях — Тор и Бахмутка, а стало быть, и Бахмут.

Первое имя — и для реки, и для соленых озер — вроде бы досталось в наследство от

племени торков, или гузов, кочевавших в этих пределах еще IX-XI веках. Оно же поминается и в Ипатьевской летописи о трагических событиях 1185 года: «И пойдя каждо по своя вежа... Игор ел торголове муж именем Чилбук...» То есть, летописец, если учесть, что монгольское «голова» произошло от монгольского же «гол» — река, очевидно свидетельствовал следующее: «Игоря взял муж именем Чилбук с реки Тора».

Относительно же названия другой «соленосной» реки — Бахмутки и возникшего в связи с соледобычей на ней Бахмута бытует среди местных историков и тех же краеведов несколько предположений.

Н у, во-первых, слово «бахмут», считают они, походит от татарского или турецкого имени Махмуд, несколько видоизмененного на славянский лад — Махмут, имени одного из сыновей крымского хана Менгли-Гирея, якобы погибшего в одном из походов в Дикое Поле.

у, во-первых, слово «бахмут», считают они, походит от татарского или турецкого имени Махмуд, несколько видоизмененного на славянский лад — Махмут, имени одного из сыновей крымского хана Менгли-Гирея, якобы погибшего в одном из походов в Дикое Поле.

Потом — название это вроде бы могло произойти и от татарской породы лошадей — бахмутовской, или бахматской, отличавшейся длинными хвостами и свисавшей чуть ли не до земли гривой. Не тарпаны ли? Порода диких лошадей, обретавшихся в диких степях и, возможно, прирученных, объезженных кочевниками или местными степняками. Поди знай!

Предполагается также, что название возникло от последнего хана Золотой Орды Ахмата и его улусов, расселившихся во второй половине XV века по Северскому Донцу, ближе к устью.

А еще существует и легенда о дочери половецкого предводителя Бахмета, которая безоглядно полюбила местного пастуха. Но отец воспротивился этой любви, послал бедного пастуха со своей дружиной завоевывать тот же мир, о ладе и покое которого не однажды пел пастух. В одной из стычек пастух погиб. И тогда дочь Бахмета прокляла отца, пославшего его суженого на верную гибель, а сама бросилась в бездонный яр, заросший до темени лесом. Бахмут-хан так и не отыскал ее.

Прошло какое-то время после разыгравшейся здесь трагедии, и в том яру проклюнулся солеродный родник — вода в нем была солона от слез дочери хана, которая и там, в подземелье, неутешно оплакивала своего любимого горькими, солеными слезами.

Оттого-то и прозвали-де народившуюся речушку Бахмуткою, а отсюда и — Бахмут. Кто ж теперь дознается в точности, как оно на самом деле было? В чью честь или память нарекли сим именем речку.

Не приведи господь и нам повторять это. А дай бог всем достаточно сил — и физических, и духовных! — с чистой совестью даровать щепоткой соли каждо го-вся ко го доброго человека, нуждающегося в ней. Хорошо бы, конечно, и хлебом... Да хотя бы как делятся в миру огнем даже с незнакомцами!

Д ай бог неустанно привечать желанного гостя хлебом-солью, приговаривая при этом неизменное, прапрадедовское: — Хлеб да соль!

ай бог неустанно привечать желанного гостя хлебом-солью, приговаривая при этом неизменное, прапрадедовское: — Хлеб да соль!

И боже упаси — сыпать соль на раны! Хоть в прямом, хоть в переносном смысле. А надоумь чистилищное Небо любого из нас жить в мире и согласии, как у себя дома, так и на всем белом свете, с родными и близкими и со всем людом, какой ни на есть по всей земле, в ее солнечном и подлунном мире. Точно в земле обетованной!

Не по одному лишь упованию нашему, а ревностной повседневной, пожизненной заботой способствовать этому — каждым своим словом, каждым своим поступком, каждой своей светлой думой о собрате своем из рода людского, как о себе самом. Да будет так! Отныне и вовеки.

ДУМА О КАМЕННОМ УГЛЕ

От Северского Донца и чуть ли не до Азовского моря, между Днепром и Доном горбится степной простор то сизыми, то рыжими терриконами, как если бы Донецкий кряж изрыт несчетным числом огромных муравейников.

И всякий раз припоминаются слова из книги о Донбассе: «Старые терриконы — страницы

истории.

Они вызывают к себе уважение своей мощью. Как седые деды, стоят они в степи, охраняя будущее молодых и чумазых, весело дымящихся терриконов новых шахт...» Несмотря на то, что они занимают немалые площади пахотной, когда-то пригодной для посевов земли, несмотря на то, что они чадят порой, взвихренные пыльными смерчами, из-за чего их пытаются на протяжении многих десятилетий безуспешно озеленить и обратить в настоящие горы, — несмотря ни на что, в терриконах и правда проступает история добычи угля в нашем крае.

У гля, пласты которого были обнаружены в Донецком крае лет триста, если не больше, тому назад, наверное, еще чумаками или запорожскими и донскими казаками, а то и беглыми крестьянами, поселявшимися тогда на никем не занятых, вольных землях.

гля, пласты которого были обнаружены в Донецком крае лет триста, если не больше, тому назад, наверное, еще чумаками или запорожскими и донскими казаками, а то и беглыми крестьянами, поселявшимися тогда на никем не занятых, вольных землях.

По весне, когда паводковые воды сносили верхние слои бурых суглинков на крутоярах, в оврагах и балках, на обрывистых берегах речек и речушек, вдруг показывались «земляные уголья».

Поначалу их брали для топки печей домашних, кузниц, для вываривания ранее найденной соли на речках Торе и Бахмутке...

А когда уж и рудознатцы подключились к поискам диковинного горючего каменья, тут дело пошло куда веселее.

Помимо воли снова и снова возвращаюсь к той мысли, а может, и просто догадке-предположению, что первопоселенцы, первооткрыватели его вряд ли обошлись без помощи случая и диких зверей, которые жили рядом с ними в малообжитых до поры, считай, безлюдных степях.

На этот счет есть у писателя Леонида Жарикова то ли предание, то ли сказ, то ли сказка настоящая.

Наш Донбасс — счастливый край. И про то, как были открыты подземные сокровища, сказка есть.

Шел по степи селянин с ружьем. Смотрит, в земле глубокая нора. Заглянул в нее, а там лисята притаились. Вытащил всех по одному и радуется: «Эге, добрая будет у меня шапка!» А тут мать-лиса прибежала, увидала своих деток у человека в руках и говорит:

Отдай моих деток, человек, я тебе за это клад открою.

Подумал, подумал дядька и решил: а вдруг правда подарит клад, не зря же лиса так жалостливо просит.

Ладно, лиса, на тебе твоих малышей, а за это клад показывай.

Б ери заступ,— говорит лиса,— и копай вот тут.

ери заступ,— говорит лиса,— и копай вот тут.

Зачем?

Клад найдешь.

Опять поверил человек лисе, взял кирку, лопату и стал копать. Сначала земля шла мягкая, и копать было легко. А потом камень пошел, пришлось за кирку браться. Долбил-долбил, вспотел весь, а клада нет и нет.

«Ну, мошенница лиса, видать, обманула». Подумал так наш дядька, но копать продолжал

— интерес его разбирал, да и яму вон какую вымахал, жалко бросать работу: вдруг взаправду докопается до клада? Пошел опять долбить, смотрит: черная-пречерная земля показалась. Выпачкался дядька с головы до ног — одни глаза сверкают, а клада все нет. Плюнул, вылез из ямы и закурил с досады. Сидит покуривает, думу думает: как же так и зачем он поверил лисе? Кто не знает, что лиса хитрая... Докурил цигарку и бросил окурок в сторону. Сколько уж там прошло времени, а только чует он — гарью потянуло. Посмотрел в одну сторону, в другую, оглянулся — нигде нет огня, только в том месте, куда он окурок бросил, обломки черных камней задымились. Он их сам выломал из земли и выбросил лопатой на поверхность. Смотрит и диву дается: горят камни! Собрал поблизости другие куски, кинул в огонь, и эти занялись, да жарко как! И тут наш искатель клада смекнул: набрал черных камней в мешок и принес к себе в хату, бросил в печку, и камни на глазах загорелись-загудели. От радости зовет он жинку: «Ставь, говорит, чугуны да кастрюли на плиту, погляди, что я за чудо-камни нашел».

На другой день утречком побежал к своей яме, опять набрал горючих камней. А тут навстречу лиса.

— Здравствуй, добрый человек. Доволен ли мною?

Хитрюга ты, Патрикеевна, обманула меня: гляди, какую яму вырыл, а клада нет.

— Не обманула я тебя, человек. Нашел ты клад, ведь горючие камни и есть самое богатое

Не обманула я тебя, человек. Нашел ты клад, ведь горючие камни и есть самое богатое

сокровище!

«И то правда»,— подумал про себя мужик и говорит лисе:

Ну, коли так, спасибо тебе, лисонька... Живи на свете, радуйся своим деткам.

Взвалил мешок с горючими камнями на спину и понес. И опять запылало-загудело в плите жаркое пламя, да такое, хоть окна и двери открывай и беги из хаты.

Никому в селе дядька не сказал ни слова про счастливые черные камни. Только разве от людей спрячешься? Подглядели за ним, куда он ходит с мешком, увидали, как горят камни, и давай себе копать да похваливать соседа: дескать, вон какую он нам прибыль сделал.

Пошел слух о черных камнях по всей округе. Докатилась слава до царя Петра. Затребовал он к себе того дядьку: «Какие такие ты нашел чудо-камни, будто от них великий жар?» Ну, тот высказал царю всю правду и про лисичку не забыл. Удивился царь Петр и велел позвать к себе самого знатного вельможу, чтобы послать его с мужиком в те степные края да в казачий город Быстрянск и там искать горючие камни, жечь их и пробу чинить.

Вельможа поговорил с дядькой, вызнал тайну про лисичку и про черные камни. Слушал и радовался вельможа: значит, много в тех краях зверя пушного, если простая лиса способна на такие дела. Взял он поскорее ружье-двустволку, подпоясался тремя патронташами и явился пред ясные царские очи:

Готов ехать, ваше царское величество!

А фузею зачем взял? — спрашивает Петр про ружье.

О хотиться, ваше величество... Мужик сказывал, там лис много. Царь и говорит ему:

хотиться, ваше величество... Мужик сказывал, там лис много. Царь и говорит ему:

— Значит, ты, вельможа, не способен вести государственные дела, ежели прежде всего о себе да об охоте думаешь. И коли так, то иди служи на псарне...

Заместо вельможи царь велел позвать разумного в науках мужика по фамилии Капустин. Дал ему царь свою кирку, лопату и велел отправляться в казачьи степи искать залежи горючего камня.

Тогда-то, друг мой, и были открыты в Донбассе его сокровища — угольные пласты. И пошли с той поры шахты по всей нашей неоглядной донецкой земле.

Поезжай в город Лисичанск — увидишь Григория Капустина, там ему памятник стоит из чистой бронзы. А в степь пойдешь и лисоньку встретишь, ей поклонись.

В который раз припомнилась расхожая легенда о том, как сам Петр Первый открыл то каменье, способное загораться и сильный жар давать. Это было якобы тогда, когда он возвращался из очередного Азовского похода. Солдаты-де бросили те уголья в костер, а они загорелись. В тот момент царь, дивясь и радуясь, вроде и произнес исторические слова: «Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим, зело полезен будет».

Это предание катано-перекатано из поколения в поколение и так, и сяк, на разные лады.

Легенда легендой, а слова эти Петр Первый и в самом деле произнес. Может, и после проб, которые учинили иноземные мастера найденному каменыо.

Ученый-геолог Евграф Павлович Ковалевский, создавший первую геологическую карту Донецкого кряжа, писал в свое время:

«Что касается собственно до каменного угля, то изобильные источники оного в Донецком кряже могут довольствоваться сим минералом не только Новороссийский край, но и другие соседние губернии.

К огда узнают в полной мере цену каменного угля, который по всем признакам должен находиться во многих местах России, тогда исполнятся пророческие слова Петра Великого: «Сей минерал если не нам, то нашим потомкам будет весьма полезен».

огда узнают в полной мере цену каменного угля, который по всем признакам должен находиться во многих местах России, тогда исполнятся пророческие слова Петра Великого: «Сей минерал если не нам, то нашим потомкам будет весьма полезен».

Точно возражая ему, академик Григорий Петрович Гельмерсен, автор первых пластовых карт месторождений угля, введший строго научную систему изучения Донецкого бассейна и заложивший фундамент инструментальной съемки, лет десять спустя писал в своем труде • Несколько соображений о значении каменноугольного промысла в России»:

«Мы не ошибемся, если предположим, что каменный уголь был известен в этих местах на Донецком кряже задолго до времен Петра Первого, потому что в безлесных краях он выходит наружу в бесчисленно многих местах, кроме того, дождевые и снеговые воды ежегодно открывают н :нг2Г2\ (балках) новые пласты каменного угля, закрытые напоенною почвой». Опубликована эта статья в 1847 году. Ковалевского — в 1838.

А еше раньше, в 1795 году, екатеринославский горный инженер Иван Бригонцов подготовил к Руководство к познанию и употреблению каменного угля», в котором подчеркивал:

«Рассуждая о добротах последнего, можно его по всей справедливости отнести к числу первых, хотя и отдаленных средств, способствующих человеческой жизни... Между сокровищами земного шара можно по всей справедливости дать каменному углю первое место...»

Каменный уголь! Казалось бы, самый неприглядный с виду среди множества драгоценных камней, какие ни на есть на всем белом свете — и черен, и пылен, и недолговечен по изъятии его из земных глубин... И добыча его сопряжена со смертельным риском...

Да воспет он почище алмазов, почище золота! И немудрено. Поэт-новатор Владимир Маяковский, побывавший летом 1927 года в Донбассе, а затем создавший свыше двадцати самых разнообразных произведений о людях нашего края, написал и «Сказку для шахтера-друга про шахтерки, чуни и каменный уголь». В ней он возвысил народно-хозяйственное значение угля, какое не утрачено и поныне.

Э й, шахтер,

й, шахтер,

куда ни глянь,

От тепла

до света,

Даже пища от угля —

от угля все это.

Даже с хлебом будет туго,

если нету угля.

Нету угля —

нету плуга.

Пальцем вспашешь луг ли?! Что без угля будешь есть? Чем еду посолишь? Чем хлеба и соль привезтъ без угля изволишь?

И далее, нарисовав картину преображения и земли, и людей при усиленной и успешной добыче «черного хлеба заводов», поэт с внутренней усмешкой и в то же время серьезно сознается, заверяя:

Я, конечно, сказку сплел, но скажу для друга: будет вправду это все если будет уголь.

Владимир Высоцкий в своей песне о горловских шахтерах назвал уголь черным золотом. А донбасские писатели и сказку сочинили об угле и золоте.

СКАЗКА ОБ УГЛЕ И ЗОЛОТЕ

Задавалось золото перед каменным углем:

Куда тебе, черномазому, равняться со мной, спорить с моим блеском и красотой, с моим благородным происхождением. Ты кто? Простой булыжник, и никакого к тебе почтения. А мною любуются короли и королевы. Я украшаю дворцы и храмы, из-за меня войны начинаются —люди жизни не жалеют, чтобы только владеть мною!

Слушал, слушал уголь такое бахвальство, и стало ему обидно. Сказал он золоту так:

Зачем нам спорить? Давай спросим у человека, кто из нас дороже и кто полезнее.

Ладно, давай спросим.

Пошли они по улице, ищут, у кого спросить. А тут мороз ударил градусов под сорок. Продрогло золото на ледяном ветру, кутается в свои блестящие одежды, согреться не может. А уголек шагает себе, посмеивается. Шли они так, шли. Уголь смотрит: совсем закоченело золото, инеем покрылось, побелело, того и гляди — богу душу отдаст.

Эх ты... — говорит уголь. — А еще называешься благородным металлом.

Погрей, пожалуйста, — просит золото, — спаси меня... Мочи моей нет как холодно!

Ладно уж, подходи, грейся.

Высек уголь из себя искру, взялся жарким огнем, обнял золото, обогрел его.

Ну, кто из нас полезнее? — спрашивает уголь.

У золота зуб на зуб не попадет, дрожит, слова вымолвить не может.

Ох, спасибо, уголек... Еле согрелось, хорошо мне стало...

Признаю, твоя взяла, ты полезнее... Теперь давай спросим, кто из нас дороже.

Встретили богатого человека.

Скажи, — обращается к нему золото, — кого из нас ты выбираешь — меня, золото, или уголь?

Н

а что мне сдался уголь, — отвечает богач. — Если надо, велю накопать или на базаре куплю... Так что не сомневайся, золотишко, полезай скорее ко мне в карман, тебя выбираю.

а что мне сдался уголь, — отвечает богач. — Если надо, велю накопать или на базаре куплю... Так что не сомневайся, золотишко, полезай скорее ко мне в карман, тебя выбираю.

Слыхал, мазепа, — смеется золото. — Слыхал, что человек про меня говорит? Не пристало тебе со мной тягаться... Отойди-ка подальше, а то запачкаешь меня.

Обидно стало углю, да только он не растерялся, усмехнулся и отвечает:

— Ладно... Все равно добрых людей на свете больше, чем жадных... Теперь давай померяемся, кто из нас сильнее.

Но золото совсем нос кверху задрало, смеется над углем, обзывает его, старается унизить:

Зря время теряешь, мазурик... Я сильнее тебя в тысячу раз. Я могу купить танки и артиллерию, могу любую армию нанять! Стоит мне слово сказать, как самолеты полетят куда прикажу, да не пустые, а с бомбами. Вот какая во мне сила!

Покачал головой уголек и говорит:

Давай, однако, поборемся: кто из нас верх возьмет, тот и сильнее.

Сказал уголек эти слова, вспыхнул, разгорелся, распалился великим жаром и золотишко расплавил. Растеклось оно по земле, что твоя водица.

Ну, кто из нас сильнее? — смеется уголь.

Твой верх, признаю, — говорит золото, — хотя и обидно мне очень и зло берет. Но только не думай, уголь, что ты победил меня. Соберу я всех богатых людей, которые живут на свете, созову всех собственников, кликну скопидомов и жадных — нас больше!

А за меня миллионы шахтеров, — отвечает уголь с гордостью. — Они меня в обиду не дадут!

Так до сих пор идет спор между углем и золотом. А ты, дружок, поразмысли хорошенько и дай мне ответ: кто все-таки важнее, дороже и полезнее — уголь или золото? Однако, как говорится, сказке время, а потехе час.

Т от же Леонид Жариков, сочинивший эту сказку, и всерьез размышляет об угле — бесценном даре природы. Рассуждает с присущей его натуре лирико-романтической настроенностью.

от же Леонид Жариков, сочинивший эту сказку, и всерьез размышляет об угле — бесценном даре природы. Рассуждает с присущей его натуре лирико-романтической настроенностью.

Каменный уголь — дар земли. И как бы ни выглядел буднично черный кусок антрацита, он заключает в себе волшебную силу жизни.

Пока уголь лежит в земле, он мертвый камень. Но стоит разбудить в нем дремлющий огонь, и закипит вокруг жизнь, рожденная его энергией, точно живое сердце забьется в куске угля. Нелегко и непросто даются человеку эти сокровища. Вьюжной зимой и жарким летом, в холод и дождь, ночью и днем горняки спускаются глубоко под землю и рубят в тесных забоях под нависшими породами каменный уголь.

Из глубины шахтных стволов «качают» уголь тяжелые коробы — скипы. Словно чаши весов, спускаются они в недра и поднимают на-гора уголь, там ссыпают его в железнодорожные вагоны, и поезд, груженный антрацитом, мчится туда, где сверкают огни электростанций.

И уже шагают через степь, точно великаны, стальные колонны высоковольтных линий. Одна колонна стоит у проезжей дороги, покрытая пылью, другая — в отдалении, среди моря пшеницы, и сама пахнет поспевающим хлебом, третья колонна сбежала в балку — видна лишь ее макушка, четвертая взобралась на курган и стоит, как былинный богатырь, озирая неоглядные окрестности.

Народные предания гласят, что в далекие времена в донецких степях были сторожевые посты Запорожской Сечи. В грозный час на высоких курганах зажигались жаркие огни, и от костра к костру до самого Запорожья передавалась тревожная весть.

Вот и сегодня от колонны к колонне, точно из рук в руки, протянуты провода, и по ним течет энергия во все концы степи: к заводам и фабрикам, во дворцы культуры, в городские дома и сельские хаты. Это труд шахтеров кипит в стальных жилах.

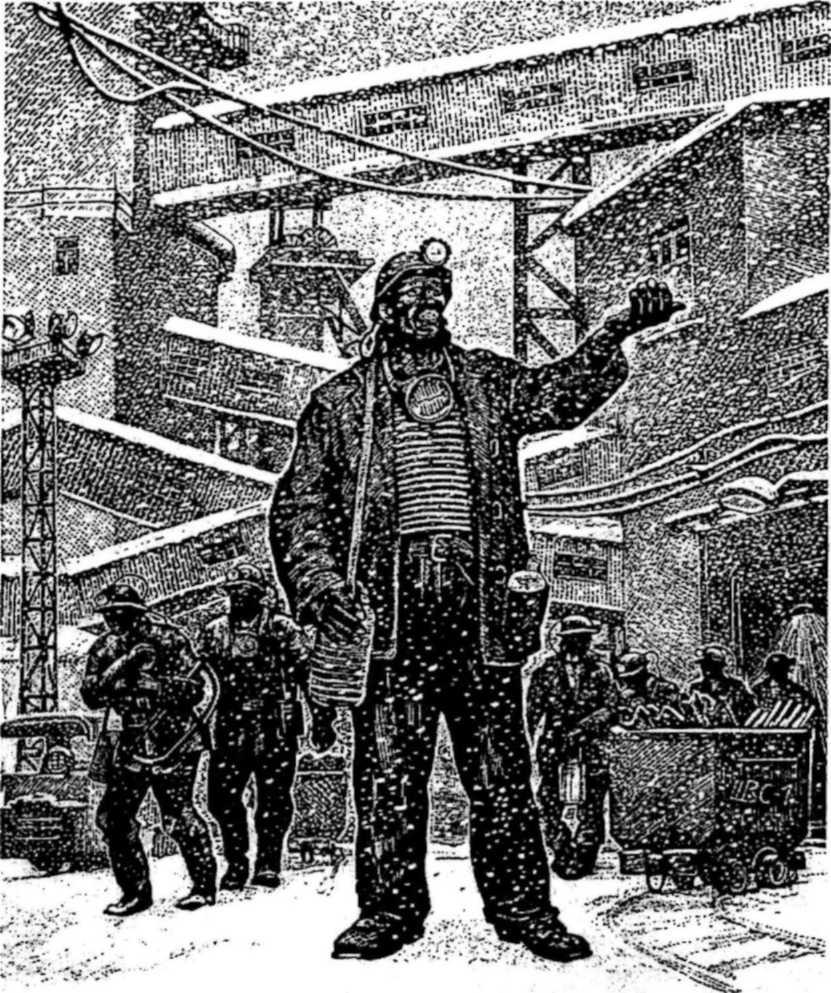

В ам интересно, как в старое время жили шахтеры? Кто прошлого не знает, тот настоящего не поймет. Так что приготовьтесь горевать и удивляться, потому что жизнь углекопов до революции была немыслимым кошмаром и ужасом.

ам интересно, как в старое время жили шахтеры? Кто прошлого не знает, тот настоящего не поймет. Так что приготовьтесь горевать и удивляться, потому что жизнь углекопов до революции была немыслимым кошмаром и ужасом.

А теперь послушайте легенду.

В какие годы — неведомо, в каком краю — неизвестно, жил могучий титан, фамилию не помню, а звали его Прометей, вроде нашего Прокофия или, как мы говорим, Прош-ка. Бог не бог, человек не человек, одним словом, великан: небесами укрывался, зорями подпоясывался, звездами засте-

гивался. Жил этот Прошка-Прометей вместе с богами на высокой горе под названием Олимп. Там у богов хранился священный огонь. А в это время люди на земле погибали в темноте от холода и голода. Жили в пещерах, питались сырым мясом да дикими кореньями. Разум у людей был слабый, как у малых детей. И беззащитными они оставались перед лицом природы. Смотрел, смотрел Прометей, и стало ему жалко людей. Думал: как же так и за что люди страдают? Взял тайком у богов огонь и отнес людям.

Свет от небесного огня осветил мысли людей, пробудил их дремлющий ум, зажег в сердцах стремление к труду и счастью, Прометей научил людей готовить на огне пищу, варить целебный сок растений, который помогает при болезнях и ранах. Избавились люди от страха смерти, научились бороться с природой, добывать в недрах и обрабатывать металлы: медь, железо, серебро и золото, делать из них оружие и украшения. Люди научились строить себе дома из дерева и камня, делать корабли, окрыленные парусами.

С гордостью смотрел Прометей, как люди становились разумными, искусными во всяких

делах.

Узнал об этом главный бог и рассерчал. Позвал он своих верных слуг Силу и Власть и велел схватить нашего Прошку-Прометея. Связали его веревками, привели. «Зачем же ты, такой-сякой, взял и украл у меня священный огонь и отнес людям?» — «А затем, — отвечает Прометей, — что твои боги без людей, что генералы без армии». — «Неправда! — закричал главный бог. — Моя армия — тысячи тысяч ангелов и архангелов, они моя надежда и защита». — «Извините, — смело отвечает ему Прошка-Прометей, — не будет людей, не будет и ангелов».

С казал он эти правильные слова, только бог не захотел их слушать. Приказал он вызвать святых прокуроров, и те вынесли приговор Прометею: дескать, виновен и не заслуживает снисхождения.

казал он эти правильные слова, только бог не захотел их слушать. Приказал он вызвать святых прокуроров, и те вынесли приговор Прометею: дескать, виновен и не заслуживает снисхождения.

Суд есть суд, да еще небесный — кому пожалуешься? И велел главный бог казнить Прометея ужасной казнью: приковать его цепями к гранитной скале, и чтобы хищный орел-птица клевал ему сердце и разрывал грудь. Тысячу лет солнце жгло иссохшее тело Прометея, ледяные ветры секли его колким снегом. Но Прометей вытерпел все муки, потому что страдал за людей.

На этом ЛЕГЕНДЕ подошел конец. Только есть продолжение, есть секрет особого свойства, и я вам сейчас его открою. Тем Прометеем был, кто вы думаете? Человек подземного труда — шахтер! И когда боги приговорили его к зверской казни, все шахтеры поднялись, пришли к богу и сказали ему дерзко: «Знаешь ли ты, всевышний, откуда у тебя в священном очаге огонь? Кто его добыл и принес сюда, на Олимп, чтобы ты сидел и грелся?» — «Ну, объясните, кто принес мне огонь?» — говорит главный бог. «Шахтеры! Вот кто постарался для вас и принес вам тепло. И если шахтеры всего мира захотят, то огня у вас не будет. Поэтому освобождай Прометея по собственному желанию, иначе лишим огня все твои небеса».

Делать нечего — зовет бог святых прокуроров, надо амнистию делать Прометею. А куда денешься? Так и проголосовали.

С тех пор и живет на свете шахтер Прошка- Прометей, Бог 1 не бог, человек не человек, и люди во всем мире кланяются ему с любовью.

С тех пор, как открыли в Донецком кряже залежи каменного угля, прошло без малого три

в ека.

ека.

Добывают его нынче и в Донецке, и в Горловке, Дзержинске и Енакиево, в Снежном, Торезе, Шахтерске и Макеевке, в Доброполье, Красноармейске, Селидово и Угледаре. В центре кряжа и на его северных, западных, восточных и южных отрогах — всюду! Не говоря уж о Большом Донбассе, который охватывает и Днепропетровскую область, и Донецкую, и Харьковскую, и Луганскую в Украине, а в России — Ростовскую и Воронежскую области.

А залегает он по прихоти природы, в зависимости от мук, в которых рождала его земля, пластами толщиною от сорока пяти сантиметров и до двух метров и под уклонами от двадцати до семидесяти градусов. И выбирать его, зажатого со всех сторон породами-известняками, по-прежнему не так-то просто. Ко всему еще и реки подземные то и дело вскрываются и затапливают выработки, и газ-метан неизменно грозит внезапными выбросами, когда в момент может запечатать угольной мелкой, как порох, пылью подземные галереи длиною в триста метров.

Менялись условия их работы под землей и быта на земле, менялось и содержание их по-народному мудрых, хлестких изречений.

На шахту пойдешь — дорогу к счастью найдешь. Горняцкая дружба крепка не лестью, а правдой и честью. Кто в забое горячится, никогда не отличится.

Слову — вера, углю — .мера.

Не гордись почетным званьем, а гордись шахтерским званьем. Врубовка любит смазку, как ребенок ласку.

Раньше был обушок — шахтерский дружок, а теперь «Донбасс» — верный друг у

нас.

Как спустили к нам комбайн, наступил и в шахте май.