Саратовский край в годы «социалистического штурма».

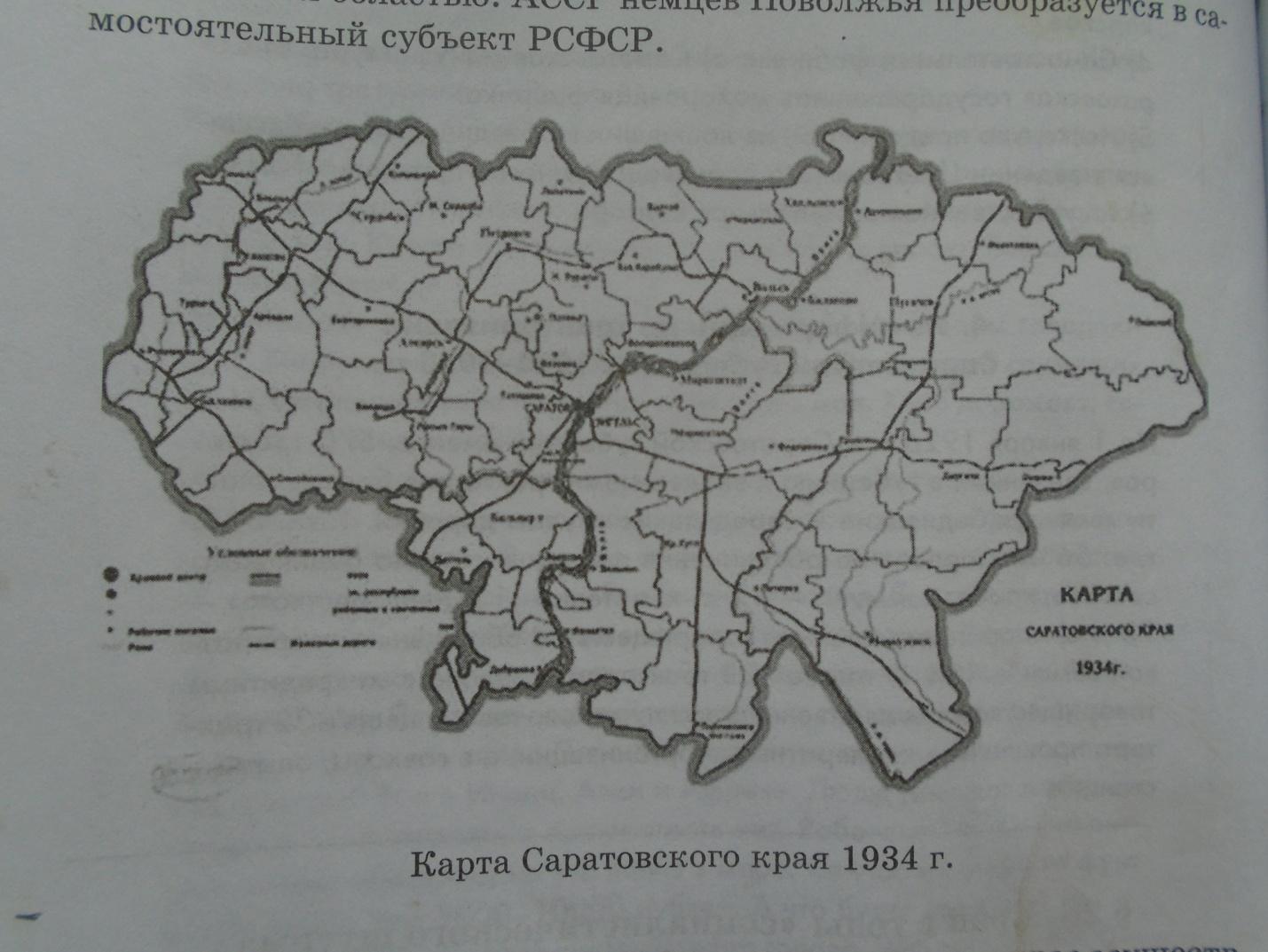

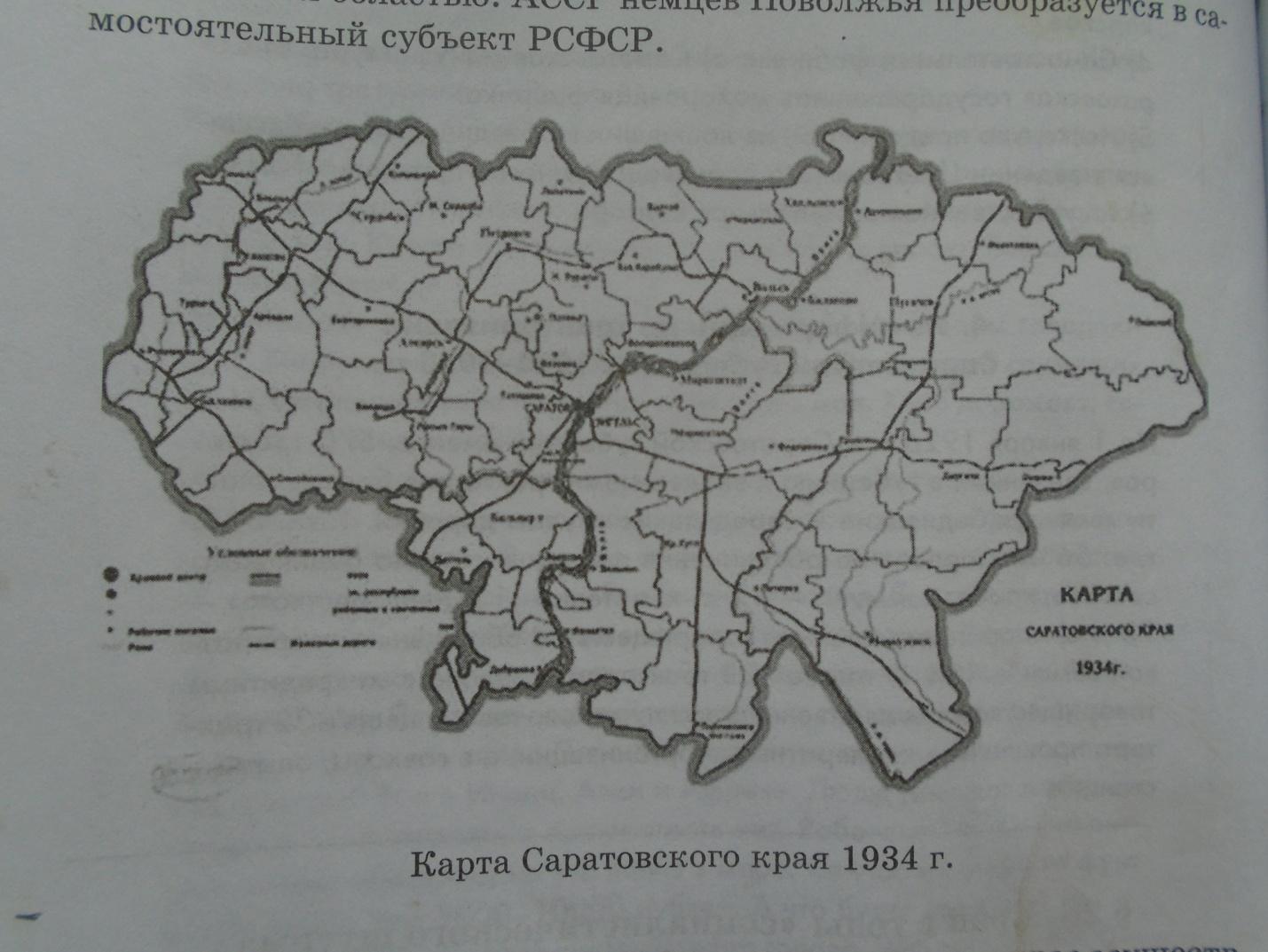

В составе Нижне-Волжского края. Для повышения эффективности руководства развитием промышленности на региональном уровне административно-территориальное устройство страны было реформировано. Вместо губерний, уездов и волостей создавались более крупные территориальные экономические единицы- области (края), округа и районы. Постановлением ВЦИК от 21 мая 1928 г. была образована Нижне-Волжская область с центром в Саратове, объединившая бывшие Астраханскую, Сталинградскую, Саратовскую и часть Самарской губерний, а также Калмыцкую автономную область. В июне 1928 г. Нижне-Волжская область преобразуется в край, с вхождением в него АССР немцев Поволжья. Общая численность населения составляла 5,7 млн человек. В 1932 г.столицей края стал Сталинград, гораздо ближе расположенный к географическому центру края, чем Саратов. К концу 193 г. идея сверхкрупного образования себя изжила. 10 января 1934 г. ВЦИК разделил Нижне-Волжский край на Сталинградский и Саратовский края (в него вошла и немецкая автономия). С принятием 5 декабря 1936 г. новой Конституции СССР Саратовский край стал именоваться областью. АССР немцев Поволжья преобразуется в самостоятельный субъект РСФСР.

Карта Саратовского края 1934 г.

Первые пятилетки и их итоги в Саратовской крае. В 1930-е гг. в Саратовском крае осуществлялось масштабное промышленное строительство- индустриализация. За годы предвоенных пятилеток (1928-1941) в области были построены крупные заводы: комбайновый (в1937-1940 гг. был перепрофилирован в авиационный), нефтеперерабатывающий, шарикоподшипниковый, свинцовых и щелочных аккумуляторов, станкостроительный, зуборезных станков, «Трактородеталь» в Саратове, завод по производству шифера в Вольске, мясокомбинат в Энгельсе и др. В результате удельный вес машиностроения и металлообработки в общем объёме промышленного производства в Саратовской области вырос с 15 до 33%.

Строительство завода комбайнов. 1930 г.

Значительно расширилась сеть железных дорог. В 1936 г. открылось движение по ветке Уральск-Илецк, соединивший Саратов со Средней Азией. Вторые пути были построены на железнодорожных линиях Пенза-Балашов (1937) и Саратов-Ртищево (1940). Областной центр получил пассажирское воздушное сообщение не только с 37 периферийными пунктами, но и с Москвой. Накануне войны несколько обновился речной флот, в особенности танкерный, крупные шаги были сделаны о увеличению автотранспортной сети области. В то же время только 260 км (из 21,5 тыс.) автодорог имели твёрдое покрытие. В 1935 г. вступил в строй саратовский железнодорожный мост, занимавший по протяжённости тогда 3-е место в РСФСР. Он соединил Саратовскую область с низовьем Волги, Каспийским морем, со Средней Азией и районами Сибири.

Более чем в 3 раза увеличилось число индустриальных рабочих. Многие из них были активными участниками различных форм социалистического соревнования: ударных бригад и стахановского движения. В 1936 г. уже более 30% саратовских рабочих являлись стахановцами. В числе наиболее известных были рабочие Н.Залепукин, И.Строгович, С.Копов, А.Добролюбов, Б.Прибытков.

Накануне войны на территории края насчитывалось более 12 тыс. промышленных предприятий. Треть всей продукции давали машиностроение и металлообработка. Почти 60% промышленной продукции производилось в Саратове, за ним шли Вольск, Балашов, Энгельс. Однако промышленное развитие края сдерживалось слабой топливно-энергетической базой. Саратовское Поволжье не имело собственных источников топлива, вырабатываемой электростанциями энергии не хватало. Поэтому нередким явлением, особенно зимой, стали простои промышленных предприятий. Серьёзные проблемы имелись в организации их работы: низкий коэффициент использования оборудования, потери от брака, плохая дисциплина труда.

Стахаовки завода комбайнов Л.Ф.Трутова и Н.А.Ванина

Как правило, планы в предвоенные годы промышленность не выполняла. Из 65 основных промышленных предприятий Саратова с производственной программой в 1940 г. справились только 32. Поэтому в 1940 г. стали приниматься меры по ужесточению трудовой дисциплины на предприятиях. Только во втором полугодии 1940 г. в суды области поступило более 27 тыс. дел на прогульщиков и самовольно ушедших с предприятий. Важнейшие саратовские заводы, прежде всего выпускавшие продукцию оборонного значения, были взяты под особый контроль обкомов ВКП(б).

Коллективизация. Главным источником финансовых, людских и прочих ресурсов для индустриализации выступала советская деревня, которая в 1930-е гг. также подверглась коллективизации. В феврале 1929 г. бюро Нижне-Волжского крайкома ВКП(б) постановило охватить коллективизацией к концу года 5% крестьянских хозяйств края. Первым районом Нижне-Волжского края, где стало выполняться это решение, стал Самойловский район. К ноябрю 1929 г. нём в колхозы вступило 98% бедняцких и середняцких хозяйств, превратив район в «образцово-показательный» по сплошной коллективизации. Его примеру последовали руководители других районов края (Аткарского, Балашовского, Новониколаевского, Балаковского) и целых округов.

Раздача имущества раскулаченных. 1930 г.

Хотя в официальных документах заявлялось, что создание коллективных хозяйств является сугубо добровольным делом самих крестьян, тем не менее уже с лета 1929 г. имела место практика экономического и гражданско-правового давления на зажиточную часть деревни: владельцы крепких хозяйств лишались избирательных прав, исключались из кооперации, штрафовались на несвоевременную оплату налогов или сдачу хлеба и т.д. Количество лишенцев по Нижне-Волжскому краю составило 5% от общего числа избирателей (в целом по РСФСР- 4,3%). Фактически такая политика означала переход к сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. В этом отношении Нижне-Волжский край как важнейший зерновой район страны обгонял остальные регионы СССР, где этот переход произошёл только в ноябре 1929 г.

К концу сентября 1929 г. число крестьянских хозяйств, вступивших в колхозы, в крае выросло более чем втрое (в целом по стране число выросло лишь в два раза). К концу же года уровень коллективизации в Нижне-Волжском крае был доведён до 62,5%, а в ряде округов был даже выше. Выселено было до 75 тыс. человек, для чего краевые власти неоднократно привлекали отряды ОГПУ и другие специальные части. Повсеместно нарушался принцип добровольности, обобществлялся мелкий скот и птица, раскулачивались середняки, многочисленными были факты расхищения конфискованного имущества, мародёрства, физического насилия.

Крестьянство ответило на это массовым забоем скота. К весне 1930 г. в Нижне-Волжском крае число лошадей и крупного рогатого скота сократилось на 783 тыс. голов, овец и коз- на 2 233 тыс. В сёлах частым явлением стал поджог колхозного имущества. Нередки были случаи расправы над коммунистами и колхозными активистами. С января по апрель 1930 г. в крае произошло 411 крестьянских восстаний с участием 57 665 человек. Началось массовое бегство лиц, подлежащих коллективизации. Только в декабре 1929 г.- январе 1930 г. в крае сбежало до 5 тыс. крестьян, бросивших семьи и имущество и создавших угрозу срыва весеннего сева 1930 г. В результате руководство страны вынуждено было ослабить давление на крестьянство.

Особые комиссии стали принимать апелляции «незаконно раскулаченных» середняков и бедняков, что привело к распаду многих наспех созданных колхозов. К 1 августа 1930 г. в колхозах Нижне-Волжского края осталась лишь треть крестьянских хозяйств. Но осенью кампания по обобществлению крестьянских хозяйств возобновилась с новой силой. В ноябре 1930 г. показатель коллективизации уже составлял 46,5%, было раскулачено около 45 тыс. хозяйств. К середине 1930-х гг. на Нижней Волге вместо почти миллиона индивидуальных хозяйств появилось 3492 колхоза и 185 совхозов.

Голод 1932-1933 гг. Принудительное изъятие зерна привело к тому, что уже весной 1932 г. многие саратовские крестьяне стали голодать, хотя собранный урожай был лишь на 11,6% меньше, чем в урожайном 1929 г. Прибывшая в край комиссия ЦК ВКП(б) заставила власти региона пойти на изъятие хлеба у единоличников и у колхозников. Только так удалось выполнить план хлебозаготовок на 1932-33 хозяйственный год, превышавший все мыслимые возможности края. В конечном итоге это привело к массовому голоду зимой-весной 1933 г. в дервнях Саратовского Поволжья.

Уровень смертность в 1933 г. в Правобережье увеличился по сравнению со средним уровнем 1928-1932 гг. в 4,5 раза, в Левобережье- в 2,6 раза, в кантонах АССР НП- в 4 раза. Люди питались суррогатами, распространялись инфекционные заболевания (тиф, дизентерия, малярия и др.). В ряде мест наблюдались факты людоедства. Но власти замалчивали действительные масштабы продовольственной катастрофы.

Введение в 1932 г. паспортной системы фактически лишило крестьянство возможности покидать свои сёла.

Саратовская деревня в 1934-начале 1941 гг. После страшного 1933 г. положение колхозов стало улучшаться. Им выделялись кредиты, списывали долги, разрешили оставлять себе все излишки продукции, крестьяне получили право иметь личное подсобное хозяйство. В неурожайные 1934 и 1936 гг. колхозам Саратовского края государство предоставило продовольственные ссуды. К 1937 г. по уровню механизации полевых работ край стал занимать одно из первых ест в стране. В 1936 г. уже 50% зерновых площадей засевались урожайными сортами зерновых культур. Возникли семеноводческие совхозы, Саратовская селекционная станция, где широко внедрялись различные агрономические приёмы. В засушливых районах строились оросительные системы, высаживались лесные полосы. В предвоенные годы хозяйства с высокой производительностью труда награждались дипломами и медалями Всесоюзной сельскохозяйственной выставки: в 1939 г. в Саратовской области было поощрено 73 хозяйства и около 200 человек получили медали.

В то же время наметилась тенденция к уменьшению площадей приусадебных хозяйств. В области более чем 41% колхозных дворов были урезаны в пользу колхозов. Саратовские крестьяне должны были отработать определённый минимум трудодней (он равнялся 80 трудодням) на колхозном поле. В целом, накануне войны в Саратовском Поволжье насчитывалось 1926 колхозов, 190 МТС, 110 совхозов. На полях края работало свыше 20 тыс. тракторов, около 7,5 тыс. комбайнов и 6 тыс. автомашин, но в силу увеличения государственных расходов на военные цели в 1939-1941 гг. темпы поступления техники на село существенно замедлились.

Общественно-политическая жизнь. В конце 1928- начале 1929 г. в партийных организациях Нижне-Волжского края были осуждены сторонники Бухарина, Рыкова, Томского, высказывавшихся против форсированного насаждения колхозов и совхозов. Из рядов краевой организации ВКП(б) было исключено около 14% её состава. В 1933 г. парторганизация региона лишилась ещё более 13 тыс. членов и кандидатов ВКП(б). Для широкого наступления на капиталистические элементы и «буржуазных специалистов», работавших в вузах, на предприятиях и учреждениях, были организованы крупные политические процессы. На территории Нижне-Волжского края было выявлено 136 «контрреволюционных организаций».

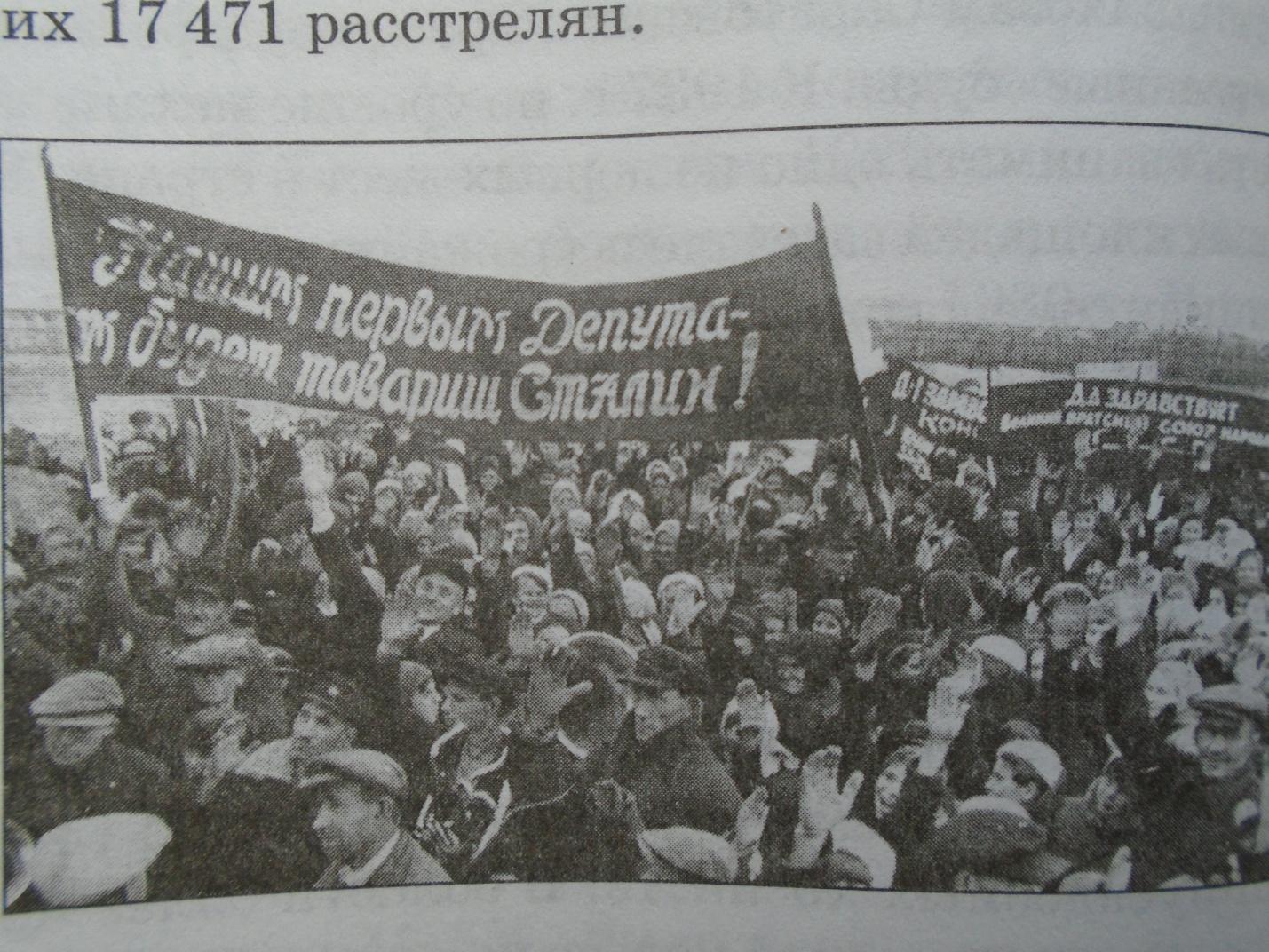

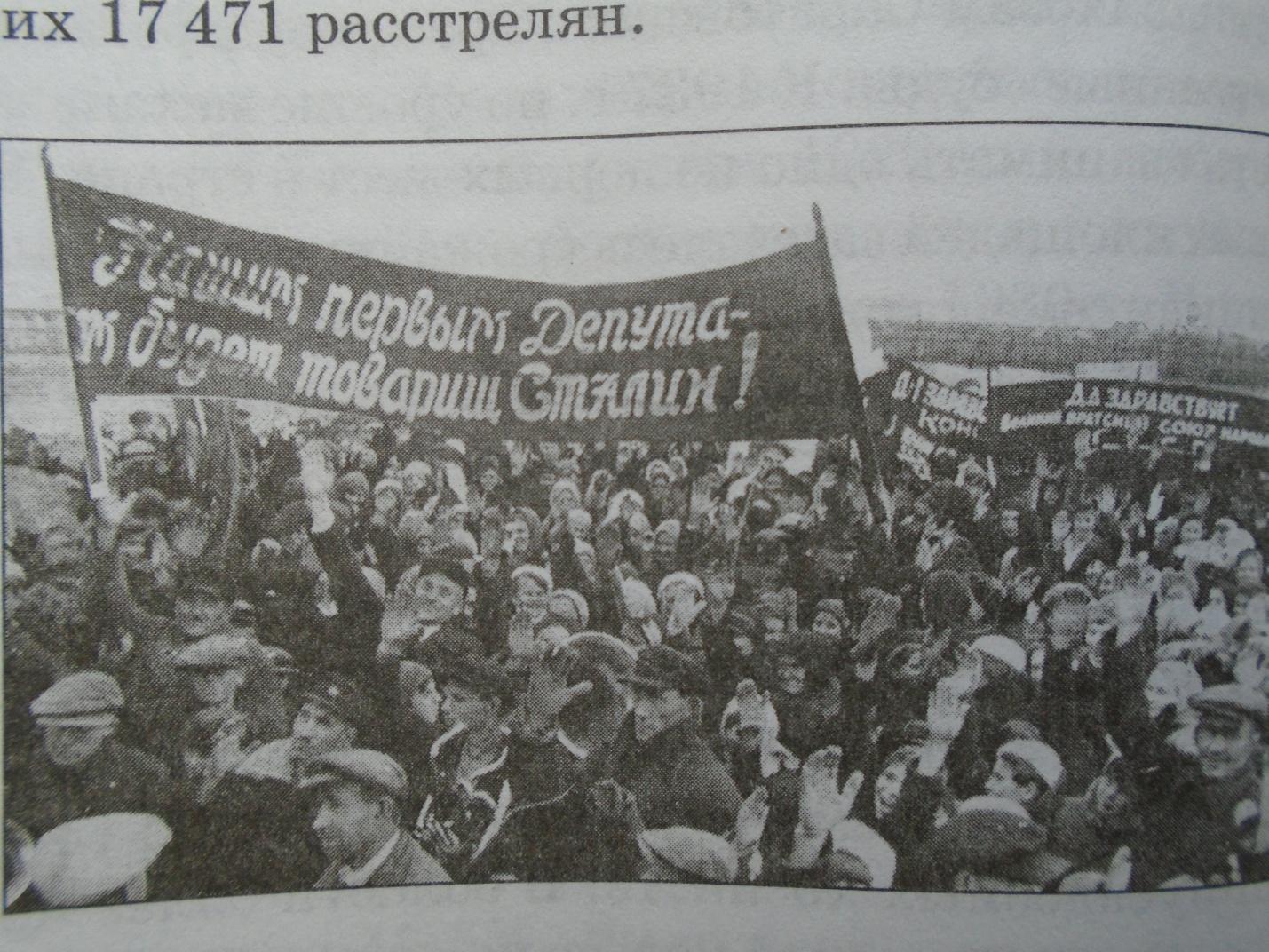

В 1937-1938 гг. репрессиям подверглись все слои населения, деятели науки и культуры, партия, государственные и общественные организации. В декабре 1938 г. комсомольский актив осудил деятельность своих прежних лидеров, «политическое и моральное разложение» студентов исторического факультета СГУ, пединститута и Вольского педучилища. Репрессированы были и руководители области: А.И.Криницкий, К.В.Абаляев, П.А.Вершков, В.Р.Калачёв. В октябре 1937 г. в области по примеру московских было проведено пять судебных процессов. Всего жертвами репрессий стали 58 858 саратовцев, из них 17 471 расстрелян.

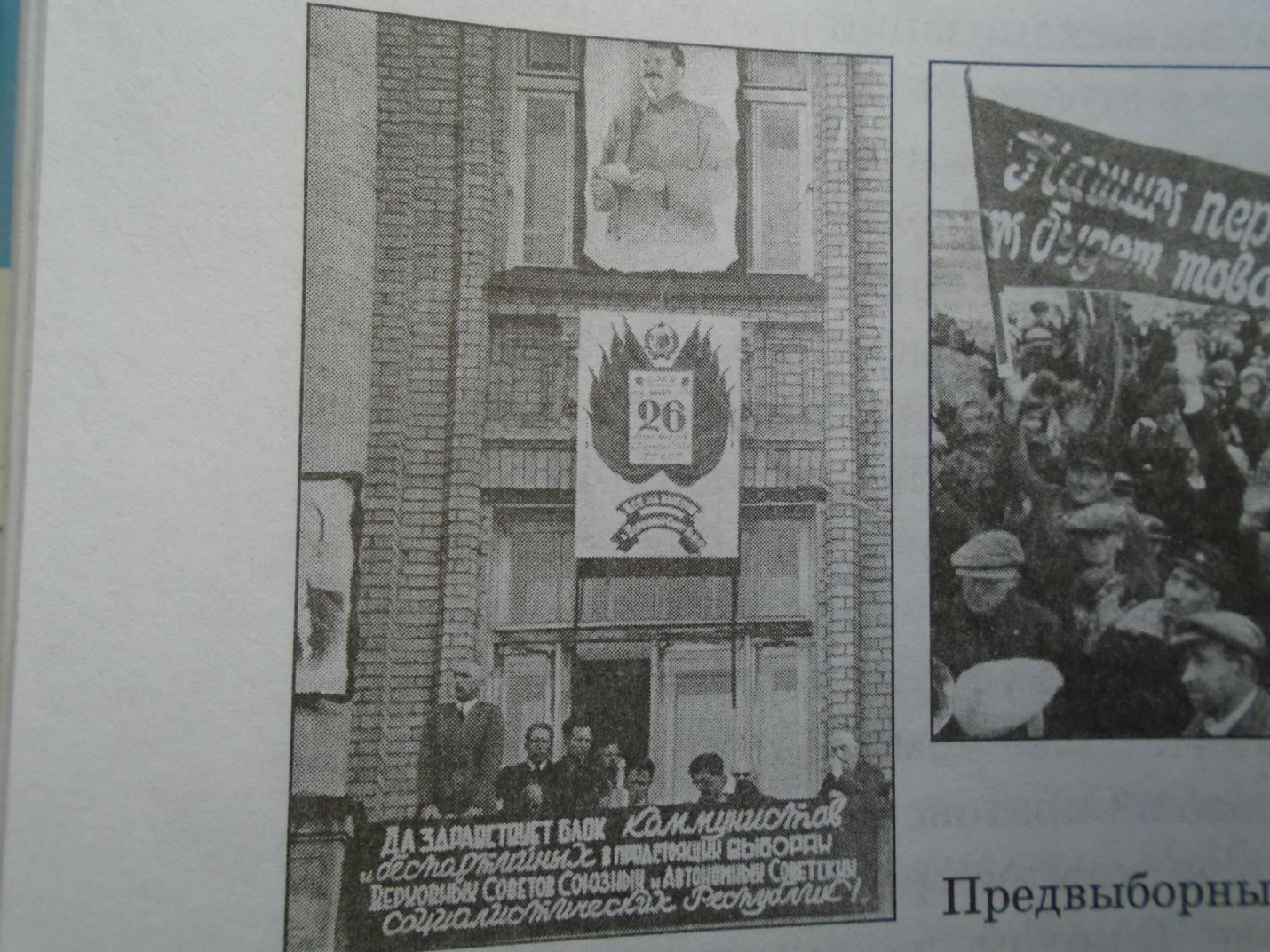

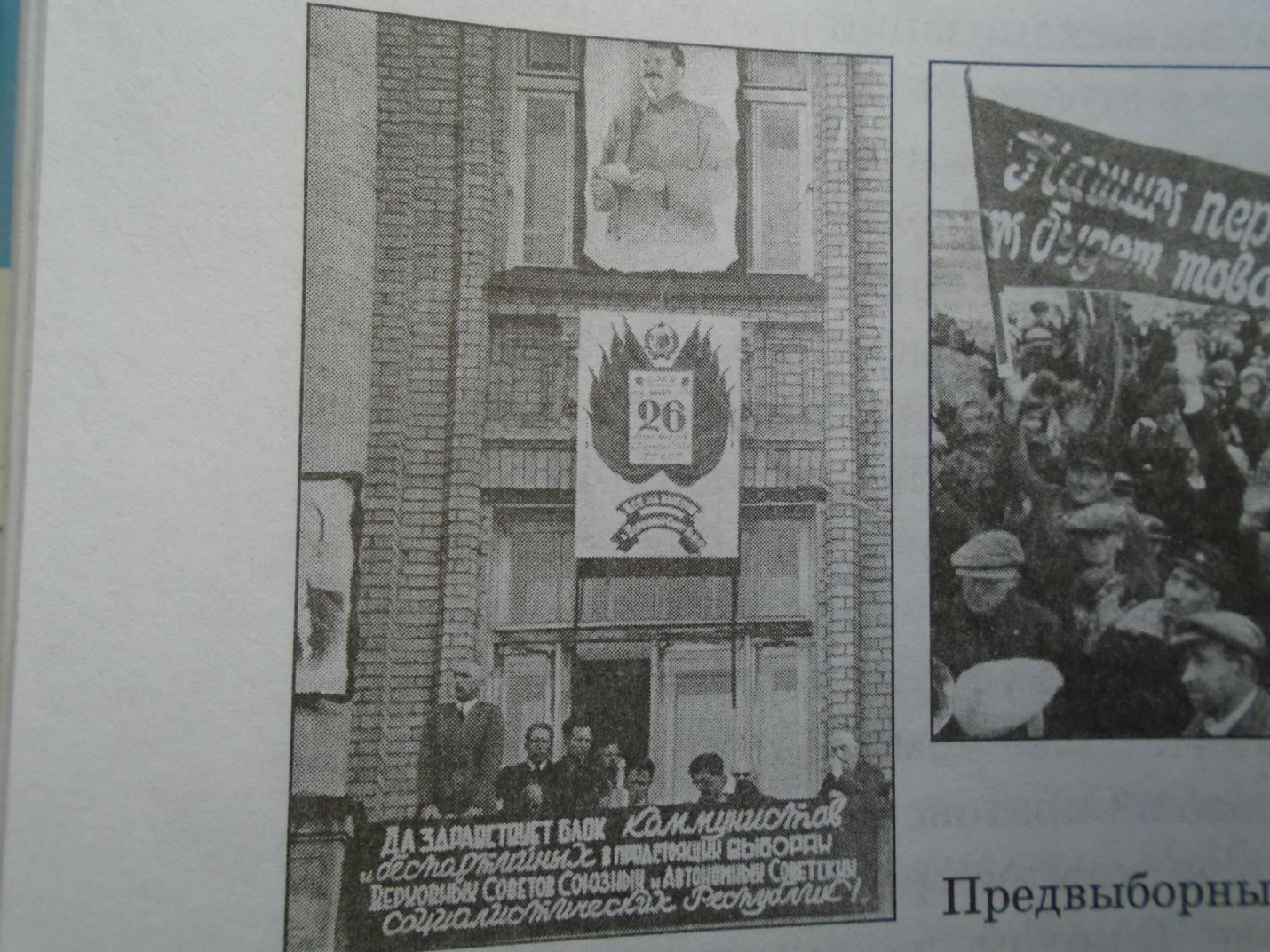

Предвыборные митинги 1937 г.

В условиях сосредоточения реальной власти в партийных организациях советы, профсоюзы и комсомол стали исполнять роль «приводных ремней» от партии к народу. К 1937 г. 86% населения области состояло в профсоюзах, но контролировать трудовые отношения и оплату труда они не имели права. 101 тыс. членов к 1938 г. насчитывала Саратовская областная комсомольская организация ВЛКСМ. 40% комсомольцев были стахановцами. К наблюдению за хозяйственной деятельностью в колхозах и МТС привлекалась местная пионерская организация, насчитывающая в своих рядах в начале 1938 г. более 154 тыс. человек.

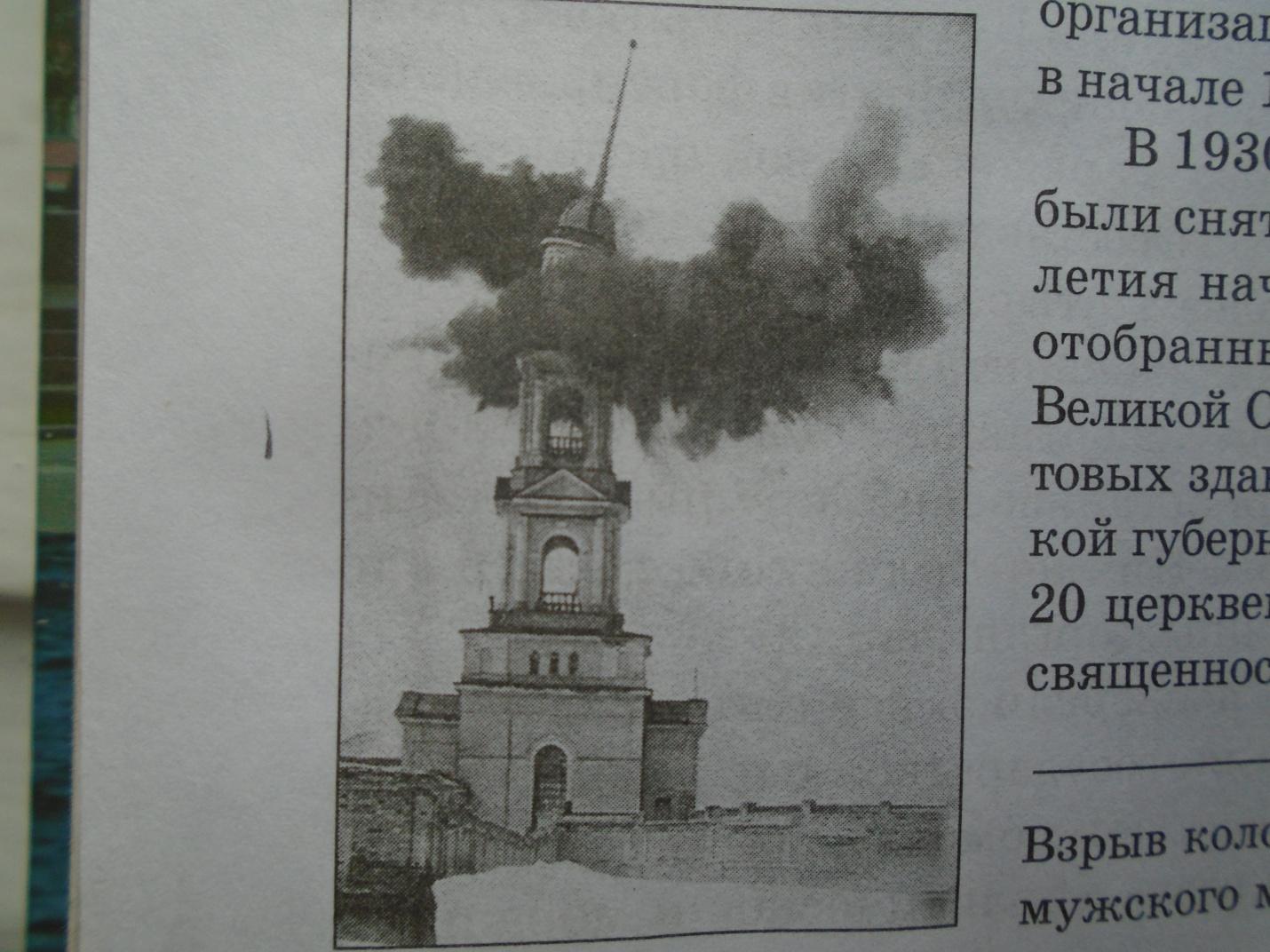

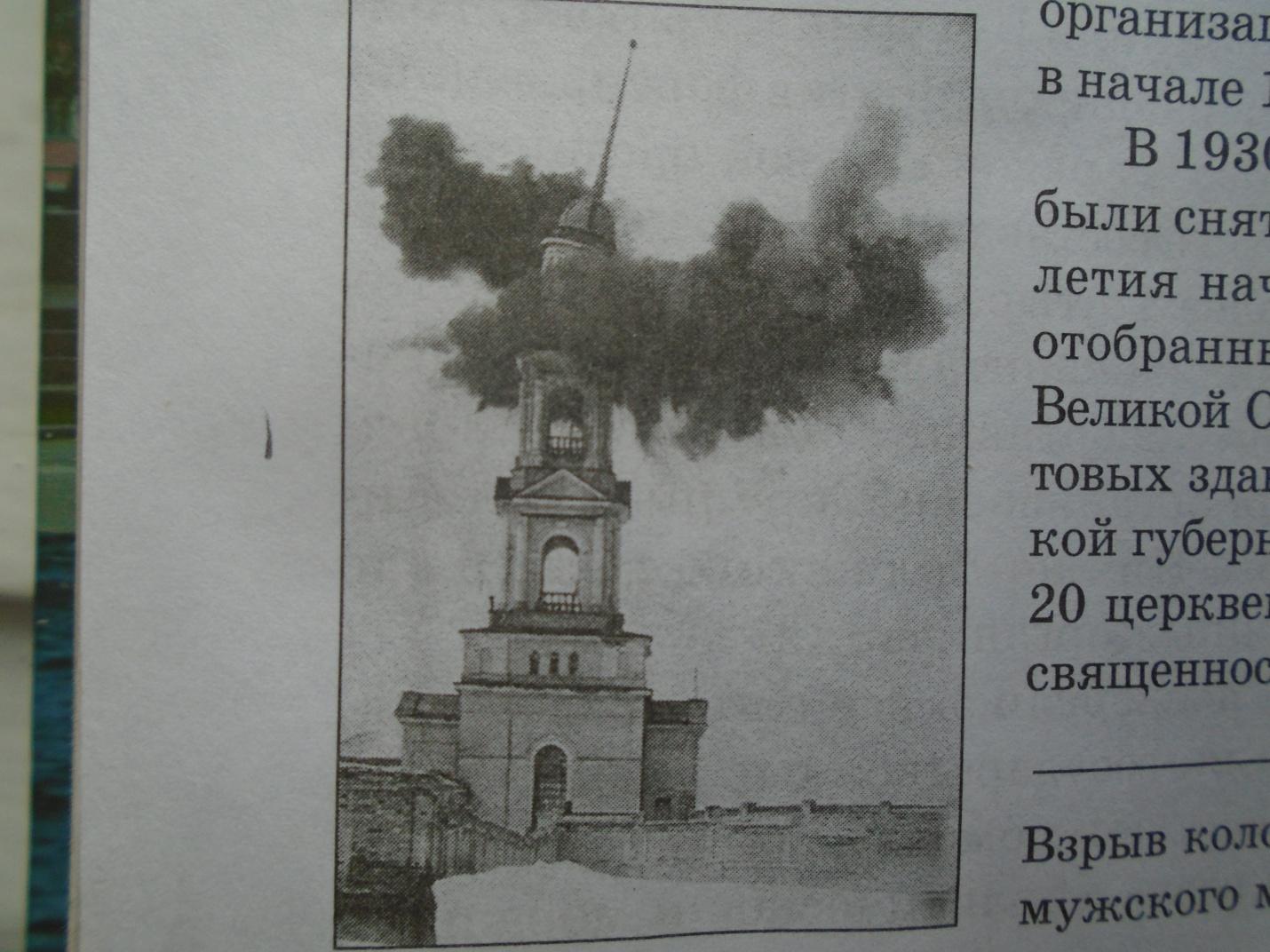

В 130 г. с городских церквей Саратова были сняты колокола, а с середины десятилетия началось варварское уничтожение отобранных у верующих храмов.

Взрыв колокольни Саратовского мужского монастыря. 1930 г.

К началу Великой Отечественной войны из 1056 культовых зданий, существовавших в Саратовской губернии до революции, осталось лишь 20 церквей и молитвенных домов. Многие священнослужители были репрессированы.

Вопросы и задания.

В чём заключалось реформирование административно-территориального устройства страны и как это отразилось на Саратовском крае?

Назовите крупнейшие стройки Саратовского края в годы первых пятилеток. К каким социальным изменениям в крае привела индустриализация?

Стала ли деревня в Саратовском крае главным источником финансовых, людских и прочих ресурсов для индустриализации? Свой ответ подтвердите фактами.

Какие черты тоталитарного режима наиболее ярко проявились в общественно-политической жизни Саратовского края?

Документы.

Из постановления Совета Народных комиссаров РСФСР о колхозном строительстве в Нижне-Волжском крае.

2 января1930 г.

Принять к сведению сообщение представителя Нижне-Волжского краевого исполнительного комитета, что в данное время учтено объединённых в колхозах около 70% бедняцко-середняцких хозяйств этого края и что постановлением краевых органов решено объединить в колхозы 100% бедняцко-середняцких хозяйств во всех зерновых районах края к концу 1930 года.

35. Включить Хопёрский округ Нижне-Волжского края в число опытно-показательных округов сплошной коллективизации…

36. В связи с намеченной задачей осуществления сплошной коллективизации в Нижне-Волжском крае к концу 1930 г. обратить внимание Нижне-Волжского краевого исполнительного комитета и окружных органов края на особую ответственность, лежащую на них в деле своевременного и правильного осуществления вышеперечисленных мероприятий по коллективизации в Нижне-Волжском крае.

37. Учитывая всю важность успешного развёртывания и закрепления колхозного строительства в Нижне-Волжском крае, считать необходимым обсудить специально вопрос о возможности оказания некоторой дополнительной помощи Нижне-Волжскому краю, обязать краевые, окружные и низовые организации для этой цели максимально усилить работу по мобилизации всех возможных ресурсов местных организаций и самого населения.

2. Сообщение корреспондента газеты «Поволжская правда» о строительстве моста через Волгу.

31 марта 1930 г.

По своей длине саратовский мост займёт: в РСФСР- третье место, на Волге- второе и в мире- одиннадцатое.

По величине пролётов в судоходной части мост буде первым в Советском Союзе.

Согласно постановлению Совета Труда и Обороны от 15 декабря 1929 г. срок открытия движения по мосту назначен на декабрь 1932 г. Если ориентироваться по срокам, то этот срок для такого моста, как саратовский, мал. Но при настоящих темпах работы он выполним. Рабочие и технический персонал постройки моста вносят проект форсировать работы и срок сократить на 10-12 месяцев.

Экономические выгоды от ускорения окончания (строительства) моста громадны. Ежедневная передача вагонов с одного берега на другой составляет не менее 300 единиц. В данное время стоимость передачи вагона с одного берега на другой составляет 30 рублей с вагона. По мосту же, с учётом его амортизации, передача обойдётся в 4 рубля 50 копеек. Следовательно в один месяц государство получит экономию в 225 000 рублей, а в десять месяцев- два миллиона- с лишним.

Сейчас строительством изготовлен кессон №2, который буде опущен до подъёма весенних вод. На июль намечено опущение ещё 3 кессонов.

Всего на постройке моста занято около 1500 человек.

По квалификации это- плотники, каменщики-бутовики, металлисты и кессонщики.

Из материалов к протоколам бюро Саратовского горкома ВКП(б) об итогах первой пятилетки по городу Саратову.

Ноябрь-декабрь 1932 г.

За время первой пятилетки город Саратов совершенно изменил своё лицо, превратившись в крупный индустриальный и культурный центр…объём валовой продукции за истекшие 4 с небольшим года первой пятилетки возрос ровно в 5 раз. Основным фактором в развитии промышленности является повышение удельного веса тяжёлой промышленности с 42,1% в 1928 г. до 57,2% в 1932 г., что в значительной степени усилило индустриальное значение Саратова. И, наконец, крупнейшим достижением является создание мощной энергетической базы путём пуска в эксплуатацию в первом пятилетии саратовской районной электростанции, повысившей мощность электроустановок с 2,9 тыс. кВт в 1928 г. до 25,7 тыс. кВт в 1932 г., что обеспечило проведение энергетической и технической реконструкции промышленности.

Из материалов областной плановой комиссии о выполнении плана 2-й пятилетки по промышленности, транспорту, культурному строительству.

Начало 1938 г.

Саратовская область в результате выполнения 2-й пятилетки резко изменила отраслевую структуру своего хозяйства. За годы II пятилетки были ведены в эксплуатацию крупных предприятий совершенно новых для области отраслей промышленности- крекинг-завода имени С.М.Кирова, СарТЭЦ, Бековский сахарный завод, Савельевский сланцевый рудник и т.п. Начатые строительством во II пятилетки кондитерская фабрика, Балашовский комбикормовый завод введены в эксплуатацию в 1938 г. Начаты строительством завод шарикоподшипников, завод зуборезных станков, дрожжевой завод, хлебозавод №3. Проведена реконструкция, резко повысившая производственную мощность заводов имени Ленина, имени Дзержинского в Балакове и т.д.

Валовая продукция союзной промышленности увеличилась с 105,6 млн рублей в 1933 г. до 264,6 млн рублей в 1937 г., республиканской- с 18,7 млн рублей до 72,3 млн рублей и областной- с 25 млн рублей до 51,6 млн рублей.

Промышленностью области за II пятилетие освоено производство зуборезных станков, выработка запасных частей для тракторов, сложных обувных машин, производство сахарного песка, добыча сланцев, освоен процесс их сжигания и др.

Литература.

Авторский коллектив под руководством В.Н.Данилова: М.В.Булычёв, канд. исторических наук, А.В.Воронежнев, канд. исторических наук, А.А.Гуменюк, канд. исторических наук, ВП.Тотфалушин, канд. исторических наук, Л.А.Тотофалушина, канд. педагогических наук. История Саратовского края с древнейших времён до наших дней. Саратов. ООО «Приволжское издательство». 2008 год.