СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Сборник "Вестник предметно-методических недель"

Просмотр содержимого документа

«Сборник "Вестник предметно-методических недель"»

Департамент образования Еврейской автономной области

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Политехнический техникум»

ВЕСТНИК ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ

Биробиджан

2024-2025 уч.г.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях реализации образовательно-воспитательных задач техникума эффективность педагогического воздействия напрямую зависит от уровня методического мастерства преподавателей, их заинтересованности в развитии обучающихся, умения мотивировать обучающихся на освоение новых знаний.

В 2024-2025 учебном году по сравнению с 2023-2024уч.г. добавились дисциплины, по которым проводились предметно-методические недели: литература, математика, физкультура.

Важно при проведении предметно-методических недель дать импульс для интеллектуального и морально-этического развития студентов. В этом плане отличались практически все проведенные недели в 2024-2025 уч.г. Формы и методы, к которым прибегали преподаватели техникума, отличались богатством и разнообразием. Это интерактивные игры, групповая работа, работа в парах, работа с дополнительной информацией, киноуроки, конкурсы и др. Использовались современные педагогические технологии: здоровьесберегающие, технология кейсов, игровые, информационно-коммуникационные, проектная деятельность и др.

По многим предметам именно в период проведения предметных недель проходили областные соревнования, викторины, диктанты, олимпиады. Так, например, по физкультуре прошли областные соревнования по теннису, в которых ребята заняли первое место, по волейболу – 2 место, по химии и биологии студенты техникума приняли участие в проекте «Заповедный диктант», участие в региональном туре Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования «Правовой олимп-2024» - 3 призовых места и т.д.

Во время проведения предметно-методических недель преподаватели техникума стали активными участниками различных профессиональных мероприятий.

Максим Сергеевич Березовский, преподаватель математики, стал победителем очного финала профессионального конкурса «Флагманы образования», участником X Краевого слета лидеров педагогического мастерства и молодых педагогов Слета пеликанов «Контуры будущего: четыре грани интеллекта».

Анна Александровна Андрейченко, преподаватель литературы, муниципальный координатор «Навигаторы детства». В Москве, на площадке павильона № 57 ВДНХ «Моя Россия - моя история» состоялось открытие Всероссийского форума «Новая философия воспитания», где она провела мастер-класс по изготовлению свечей под душевным названием «Тепло». Ее проект вошел в число 48 проектов, отобранных Росдетцентром для форума.

Наталья Александровна Громова, преподаватель русского языка - участник межрегиональной профессиональной олимпиады для преподавателей и учителей русского языка и литературы в 2024 году.

Лариса Александровна Соколова, преподаватель географии и ОБЖЗР прошла курсы повышения квалификации по основам безопасности жизнедеятельности и защиты Родины.

Ирина Александровна Соколова, преподаватель истории, Любовь Витальевна Зеленина, заместитель директора по воспитательной работе, прошли курсы по работе с детьми с ОВЗ.

В этот период прошли встречи с интересными людьми: Ольгой Валерьевной Домановой, членом союза художников России; Любовью Алексеевной Павловой, Уполномоченным по правам человека; врачом-наркологом Денисом Николаевичем Сычевым; с сотрудниками МО МВД России «Биробиджанский»; Альбиной Михайловной Сергеевой, старшим редактором редакции Еврейского вещания радио ГТРК «БИРА» (1986-2005) и др.

План проведения предметных недель разрабатывался преподавателями так, чтобы он был связан с изучением соответствующего программного материала, но в то же время способствовал углублению и расширению знаний, приобретенных на уроках, выработке умения применять их на практике.

В техникуме предметно-методические недели стали традиционными, позволяющими привлечь всех обучающихся к научно-познавательной и проектной деятельности в зависимости от их интересов и познавательных потребностей, они развивают межпредметные знания и метапредметные компетенции.

ЗАМЕТКИ С УРОКОВ.

«Где хороший учитель,

там и хорошие ученики»

Д.С. Лихачев

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

С 14 октября 2024 года в техникуме проводились предметно-методические недели.

14 октября 2024 года в техникуме проводились предметно-методические недели.

Одной из первых прошла предметно-методическая неделя русского языка «Лингвистический калейдоскоп». Ее провела Громова Наталья Александровна, преподаватель русского языка с 18-летним педагогическим стажем, имеющая высшую квалификационную категорию по должности «преподаватель». Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации в 2024 году. В рамках недели русского языка студенты приняли участие в увлекательных лингвистических играх: «Шоу «Игродром», «В музее лингвистики» и т.д.

Уроки Натальи Александровны прошли своеобразно и нестандартно. Преподаватель подготовила разносторонние задания, связанные с лингвистикой – наукой о языке. В ходе проведения недели студенты повторили все разделы русского языка: фонетику, орфоэпию, морфологию, словообразование, синтаксис. Следует отметить, что такие занятия систематизируют знания обучающихся о родном языке, развивают их мыслительную деятельность и повышают грамотность. Наталья Александровна подвела итоги недели русского языка, выделила лучшие группы. Все они получили благодарности за хорошую работу в ходе недели русского языка.

В заключение недели прозвучали эти замечательные слова: «Наш родной язык, великое русское слово…А знаем ли мы его и умеем ли беречь? С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с языком. Ребенок еще не научился как следует говорить, а его чуткий слух уже ловит журчание бабушкиных сказок, материнской колыбельной песни. Давайте обогащать свои знания о языке, проникать в его жизнь».

НЕДЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

С особым интересом проходила неделя литературы. Студенты познакомились с жизнью и творчеством знаменитых поэтов и писателей А.А. Ахматовой, М.Ю. Лермонтовым, И.А. Гончаровым. Они смотрели интересные фильмы, думали, рассуждали, вспоминали произведения известных авторов, опираясь на презентации, говорили о жизненном пути и творчестве знаменитостей. Интересно, что уроки Анны Александровны Андрейченко, преподавателя литературы, которая имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель», построены разнообразно, использовались различные современные педагогические технологии, такие как информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, элементы тестовой технологии и другие, а главное – занятия носили воспитательную направленность. На всех уроках прослеживалась связь с современностью и с событиями, происходящими в нашей стране. Завершилась неделя викториной «Русская классика: прошлое и настоящее». Студенты разделились на три группы и по фрагментам из кинофильмов отвечали на вопросы о писателях, о литературных героях, о произведениях, по отрывкам которых угадывали их названия и авторов, прочитали зашифрованный на картине текст и называли произведение и автора. По итогам викторины лучшие группы получили дипломы.

особым интересом проходила неделя литературы. Студенты познакомились с жизнью и творчеством знаменитых поэтов и писателей А.А. Ахматовой, М.Ю. Лермонтовым, И.А. Гончаровым. Они смотрели интересные фильмы, думали, рассуждали, вспоминали произведения известных авторов, опираясь на презентации, говорили о жизненном пути и творчестве знаменитостей. Интересно, что уроки Анны Александровны Андрейченко, преподавателя литературы, которая имеет первую квалификационную категорию по должности «учитель», построены разнообразно, использовались различные современные педагогические технологии, такие как информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, элементы тестовой технологии и другие, а главное – занятия носили воспитательную направленность. На всех уроках прослеживалась связь с современностью и с событиями, происходящими в нашей стране. Завершилась неделя викториной «Русская классика: прошлое и настоящее». Студенты разделились на три группы и по фрагментам из кинофильмов отвечали на вопросы о писателях, о литературных героях, о произведениях, по отрывкам которых угадывали их названия и авторов, прочитали зашифрованный на картине текст и называли произведение и автора. По итогам викторины лучшие группы получили дипломы.

НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ.

Н еделю географии проводила Лариса Александровна Соколова, молодой преподаватель. Для ее уроков характерен индивидуальный подход к каждому студенту, от которых она добивается грамотных полных ответов, стремится к тому, чтобы каждый знал материал на хорошем уровне, готовит их к сдаче экзамена. В период проведения недели преподавателем были подобраны разноплановые задания, интересные вопросы, вопросы-загадки. Студенты работали с дополнительной информацией, контурной картой, что немаловажно на уроках географии. Таким образом, применение на занятиях всех педагогических приемов и методов в процессе изучения географии позволяет студентам работать с информацией, давать осмысленные ответы, конструктивно взаимодействовать в группе. У Ларисы Александровны хороший потенциал, который позволяет ей использовать на уроках различные современные педагогические технологии и приемы.

еделю географии проводила Лариса Александровна Соколова, молодой преподаватель. Для ее уроков характерен индивидуальный подход к каждому студенту, от которых она добивается грамотных полных ответов, стремится к тому, чтобы каждый знал материал на хорошем уровне, готовит их к сдаче экзамена. В период проведения недели преподавателем были подобраны разноплановые задания, интересные вопросы, вопросы-загадки. Студенты работали с дополнительной информацией, контурной картой, что немаловажно на уроках географии. Таким образом, применение на занятиях всех педагогических приемов и методов в процессе изучения географии позволяет студентам работать с информацией, давать осмысленные ответы, конструктивно взаимодействовать в группе. У Ларисы Александровны хороший потенциал, который позволяет ей использовать на уроках различные современные педагогические технологии и приемы.

НЕДЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ

К узиков Олег Николаевич, преподаватель физкультуры со стажем работы 22 года, имеющий первую квалификационную категорию по должности «учитель», провел неделю физкультуры, которая была разнообразной и насыщенной. Интересно прошел Фестиваль ГТО, направленный на подготовку студентов к выполнению норм ГТО. Состоялись «Веселые старты», основная цель которых развивать у студентов навыки выполнения спортивных упражнений, прививать интерес обучающихся к спорту через различные соревнования, формировать морально-волевые качества личности, вырабатывать правильную осанку, тренировать крепкую спину, крепкий мышечный корсет. Это важные составляющие для будущих машинистов автокрана, машинистов дорожных и строительных машин, водителей автомобиля, у которых сидячая работа.

узиков Олег Николаевич, преподаватель физкультуры со стажем работы 22 года, имеющий первую квалификационную категорию по должности «учитель», провел неделю физкультуры, которая была разнообразной и насыщенной. Интересно прошел Фестиваль ГТО, направленный на подготовку студентов к выполнению норм ГТО. Состоялись «Веселые старты», основная цель которых развивать у студентов навыки выполнения спортивных упражнений, прививать интерес обучающихся к спорту через различные соревнования, формировать морально-волевые качества личности, вырабатывать правильную осанку, тренировать крепкую спину, крепкий мышечный корсет. Это важные составляющие для будущих машинистов автокрана, машинистов дорожных и строительных машин, водителей автомобиля, у которых сидячая работа.

Все уроки Олега Николаевича учат общению друг с другом, вырабатывают реакцию, выносливость и взаимовыручку, воспитывают сплоченность и дружбу.

Завершилась неделя волейболом - любимой игрой студентов техникума.

Завершилась неделя волейболом - любимой игрой студентов техникума.

Н ЕДЕЛЯ ХИМИИ

ЕДЕЛЯ ХИМИИ

Эпиграфом недели химии стали слова Бенджамина Франклина: «Какая наука может быть более благородна, более восхитительна, более полезна для человечества, чем химия?». В начале недели Ирина Николаевна Кузикова, преподаватель химии первой квалификационной категории по должности «учитель», провела интересные уроки, используя игровые и групповые технологии, деятельностный подход к изучению нового материала. Игра «Вертушка общения» не только способствовала закреплению знаний обучающихся по теме «Строение вещества. Химические реакции», но и формировала умение студентов общаться в деловой обстановке, прививала привычки культурного поведения. На уроках химии преподаватель знакомила студентов с учеными-химиками, использовала межпредметные связи, опираясь на знания обучающихся не только по химии, но и по физике. Применение технологии кейсов готовит студентов к работе в коммерческой компании, оригинально решить проблему клиента, проявив креатив.

Это может послужить идеей для создания бизнес-кейса.

Такие уроки будят мысли студентов, заставляют их думать, логически рассуждать, а также развивают их познавательную и творческую активность. Использование современных педагогических технологий вызывает интерес к предмету, способствует глубокому усвоению знаний.

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.

Максим Сергеевич Березовский, преподаватель математики первой квалификационной категории, провел занятие с использованием метода проектов. Студенты представили 5 знаменитых математиков и соответственно 5 проектов. Наиболее интересными были проекты о Рене Декарте, французском философе, математике, изобретателе системы координат, разработчику нумерации чисел, использующейся до сих пор для нумерации кресел в театре; о Софье Ковалевской, российском математике, первой в мире женщине-профессоре; о Николае Лобачевском, российском математике, создателе неевклидовой геометрии; о Франсуа Виете, французском математике, основоположнике символической алгебры; о Пифагоре, древнегреческом философе и математике, авторе теоремы Пифагора.

Все студенты получили хорошие и отличные отметки, т.к. их рассказы были правильными и основательными, сопровождались портретами математиков и рисунками из главных событий их жизни. Максим Сергеевич грамотно дополнил, обобщил, прокомментировал и оценил каждый проект. Занятие получилось интересным и полезным. Практически все занятия в период недели математики М.С. Березовский провел в формате внеурочной деятельности. Преподаватель использовал интеллектуальную игру, метод проектов, элементы исследования, групповую деятельность и другие формы работы. Занятия носили познавательно-практический характер. Студенты проявляли интерес и активность, умение работать в группе, создавать интеллектуальный продукт, самостоятельно добывать знания, что мотивирует их к изучению математики.

Н ЕДЕЛЯ ИСТОРИИ

ЕДЕЛЯ ИСТОРИИ

Неделя истории, которую провела Ирина Александровна Соколова, преподаватель истории, имеющая высшую квалификационную категорию по должности «преподаватель», провела урок-дискуссию по теме «Сталинская эпоха». Используя элементы технологии критического мышления, формировала у ребят аналитический склад ума, находчивость и сообразительность, а главное – умение высказывать свою точку зрения, опираясь на исторические знания. Дискуссия получилась открытой и содержательной, мнения были разными, одни защищали И.В. Сталина, другие - его обвиняли. Студенты отметили, что плюсами правления Сталина является жесткая централизованная власть, необходимая в то время, повышение уровня жизни населения, создание и развитие социальных лифтов. Среди негативных сторон назвали политику репрессий, идеологическую пропаганду, навязывающую культ личности, авторитарный режим. Одной из форм, позволяющих сделать интересной и увлекательной работу на занятии по изучению и усвоению фактов, дат, имен является игра. На своих уроках И.А. Соколова часто применяет игры, такие как «Что? Где? Когда?», в ходе которой студенты вспомнили даты и основные события Великой Отечественной войны, имена полководцев и героев войны, читали стихи о войне, слушали военные песни. Квест-игра по теме «Революция и гражданская война», в ходе которой повторение и обобщение проводилось по различным станциям. Проводились интерактивные игры - прекрасный инструмент для групповой работы. Они активизировали обучающихся, вызывали интерес не только к событиям, но и к предмету.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебно-воспитательная работа с обучающимися техникума имеет большое образовательное и воспитательное значение. Она способствует расширению и углублению их знаний, развитию склонностей, творческой активности.

Введение новых программ требует от преподавателя совершенствования форм организации учебно-воспитательного процесса, использования их в оптимальном сочетании. Часто бывает, что обучающиеся рассеивают свое внимание при изучении сложного или объёмного материала и никак не могут сосредоточиться на уроке. Именно в таких случаях необходимо привлечь их внимание какой-либо интересной, занимательной формой проведения внеклассной работы, что поможет сконцентрировать внимание студентов на изучаемом материале.

Несмотря на то, что урок по-прежнему остается основной и главной формой организации учебного процесса, для усиления его информационной ёмкости необходима внеурочная деятельность по предмету. Внеклассные мероприятия в игровой форме - своеобразный калейдоскоп занимательных материалов, повышающих интерес к науке, что позволяет на качественно новом уровне проводить учебно-воспитательный процесс.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Преподаватель истории И.А. Соколова

Сценарий мероприятия, посвящённого «Дню неизвестного солдата»

Цели мероприятия.

- Формировать у обучающихся знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 года, о памятной дате 3 декабря «День неизвестного солдата».

- Воспитывать уважение к защитникам Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость Отчизны в суровые годы.

- Способствовать нравственно-патриотическому воспитанию студентов, воспитывать любовь и уважение к своему народу, к истории своей страны.

- Развивать познавательные и творческие интересы.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Вступительное слово преподавателя.

День неизвестного солдата -сравнительно новая памятная дата в российской истории, отмечается ежегодно 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.

Победа нашего народа в Великой Отечественной войне досталась дорогой ценой. История знает множество примеров мужества, стойкости и массового героизма. В сражениях погибли десятки миллионов советских воинов. Многих из них, в силу невозможности установления их личностей, неопознанными хоронили в братских могилах, а их семьям сообщали: «Пропал без вести».

На территории России, в местах, где проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны, имеется бесчисленное множество могил советских воинов, на которых установлены памятники Неизвестному солдату. Эти места священны для нашего народа. Далеко не у всех тех, кто числится убитыми на войне, указано место захоронения. До сих пор на территории России и за ее пределами остаются лежать непогребенными безвестные останки наших воинов, защищавших интересы Отечества.

(Звучит песня «Братские могилы» В. Высоцкий)

24 октября 2014 года Государственная дума Российской Федерации объявила 3 декабря памятной датой России — Днём неизвестного солдата. Дата установлена в честь памяти обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны неизвестных солдатах и совпадает с днём, когда прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41 километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.

Ведущий 1.

Как хорошо проснуться на рассвете,

Как хорошо, что ночью снятся сны,

Как хорошо, что кружится планета,

Как хорошо на свете без войны,

Как хорошо влюбляться и смеяться,

Как хорошо порою погрустить,

Как хорошо встречаться и прощаться,

И просто хорошо на свете жить.

Ведущий 2.

Да, это здорово! Мы счастливые люди. Мы не знаем ужасов войны, через которые прошли наши прадеды, деды, прабабушки и бабушки. Каждый восьмой житель нашей страны погиб на войне. Миллионы людей расстреляны, задушены в газовых камерах фашистских концлагерей. Сотни тысяч семей не дождались отцов, сыновей, дочерей, братьев, сестер. Многие погибшие стали неизвестными солдатами. Они навечно остались лежать в Братских могилах.

Ведущий 1. Вам, неизвестные солдаты, посвящается…

Ведущий 2.

В 2014 году 3 декабря объявлен как День Неизвестного солдата, поскольку именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.

Ведущий 1.

Широко праздновать День победы стали лишь в 1965 году. 9 мая был объявлен общенациональным праздником. Москва получила звание города-героя. В канун празднования 25-летия разгрома немецких войск под Москвой у руководства города возникла идея создать памятник солдатам, сражавшимся и погибшим под Москвой. Но монумент должен быть всенародным, и таким памятником мог стать памятник Неизвестному солдату.

Ведущий 2.

Непросто было решить, кого хоронить у стен Кремля. В те дни под Москвой, в Зеленограде, была обнаружена воинская братская могила. И решено было выбрать погибшего именно отсюда. Выбор остановили на воине в хорошо сохранившейся форме без знаков отличия. Документов при бойце не было – прах его был по-настоящему безымянным.

Ведущий1.

Проведение торжественного ритуала по захоронению праха было намечено на 3 декабря. На орудийном лафете прах неизвестного солдата доставили с 41 км Ленинградского шоссе в Москву. Все улицы, по которым следовал траурный кортеж, были заполнены людьми. Последние метры до места захоронения в Александровском саду гроб с прахом несли руководители государства и маршал Советского Союза Рокоссовский.

Ведущий2.

8 мая 1967 года там был открыт мемориальный ансамбль «Могила

Неизвестного солдата», зажжен Вечный огонь. В декабре 1997 г. к памятнику был перенесён Пост № 1 почётного караула, который, сменяясь каждый час, несут воины Президентского полка. А в 2009 году был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы.

Ярко звезды горят,

И в кремлевском саду

Неизвестный солдат

Спит у всех на виду.

Над гранитной плитой

Вечный свет негасим.

Вся страна сиротой

Наклонилась над ним.

Он не сдал автомат

И пилотку свою.

Неизвестный солдат

Пал в жестоком бою.

Неизвестный солдат –

Чей-то сын или брат,

Он с войны никогда

Не вернется назад.

Ярко звезды горят,

И в кремлевском саду

Неизвестный солдат

Спит у всех на виду.

Свет зажгли мы ему

Под стеною Кремля,

А могила ему –

Вся земля, вся земля.

Ведущий 1. Неизвестный солдат! Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен.

1. Юноша-солдат.

Я убит подо Ржевом

В безымянном болоте,

В пятой роте, на левом,

В жестоком налете.

Я не слышал разрыва,

И не видел той вспышки, -

Точно в пропасть с обрыва –

И ни дна, ни покрышки.

И во всем этом мире

До конца его дней,

Ни петлички, ни лычки

С гимнастерки моей.

Я – где корни слепые

Ищут корма во тьме;

Я – где с облаком пыли,

Ходит рожь на холме;

Я – где крик петушиный

На заре по росе;

Я – где ваши машины

Воздух рвут на шоссе;

Где – травинку к травинке

Речка травы прядет, –

Там, куда на поминки

Даже мать не придет.

Наши очи померкли.

Пламень сердца погас.

На земле, на проверке

Выкликают не нас.

Нам свои боевые

Не носить ордена.

Вам – все это, живые.

Нам – отрада одна.

(А. Твардовский)

2. Юноша-солдат.

Я отдыхал не больше двух часов.

В противника стрелять не приходилось.

Я просто был мишенью на войне.

Лежу теперь в могиле придорожной,

Которой в прошлом ездил много раз,

Не ведаю ни счастья, ни тревоги,

Чем люди озабочены сейчас,

Хотя лежу в неведомой могиле

Без имени, под тяжким потолком…

3. Юноша-солдат.

Спят мальчишки в сиянии звезд.

Им семнадцать. Навечно семнадцать.

Им не встать из-под белых берез,

Из-под алых рябин не подняться.

Их теперь не обнять,

Не пожать им ладонь.

Но восстал из земли

Негасимый огонь –

Скорбный огонь,

Гордый огонь,

Светлый огонь.

Это павших сердца

Отдают до конца

Своё яркое пламя живущим.

Ведущий 2.

Осень сорок первого горька.

Подступает враг издалека.

И в столице введена «осада».

Рвы, окопы и «ежей» ограда.

В небе аэростаты, вой тревоги.

В семьях – первые утраты,

Ждать подмоги неоткуда,

И тогда, священный долг исполнить,

Поднялся отряд из добровольцев.

Ведущий1.

С момента вторжения в пределы нашей Родины германское командование нацеливало основные усилия вермахта на Москву. Сражение длилось около 7 месяцев – с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.

Ведущий2.

Были сформированы отряды противовоздушной обороны и народного ополчения. Фашисты рвутся к Москве. Главнокомандующим был назначен маршал Г.К. Жуков. Начались ожесточенные бои под Москвой.

Ведущий1.

На подступах к Москве сложилась очень сложная ситуация. Не только массовый героизм и стойкость защитников Москвы, но и доблестный подвиг отдельных бойцов и командиров привели к успеху.

Ведущий2.

Особенно упорный характер бои носили в районе Волоколамска. Здесь оборонялась 16-я армия, в состав которой входила 316-я стрелковая дивизия во главе с генерал-майором И. В. Панфиловым.

Ведущий1.

На рассвете 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково, где позицию занимали двадцать восемь бойцов панфиловской дивизии, появились вражеские самолеты, ударила немецкая артиллерия. Ливень бомб и снарядов обрушился на панфиловцев. Решив, что после мощного артобстрела и бомбежки на наших позициях никого не осталось в живых, гитлеровцы ринулись в атаку.

Ведущий2.

В разгар боя к бойцам взвода приполз политрук роты Василий Клочков. Гитлеровцы бросили против горстки советских воинов более двадцати танков.

Но и эта бронированная лавина не устрашила бойцов. Гранатами, бутылками с горючей смесью встретили они врага. В первые минуты было уничтожено три танка. Это вселило в воинов уверенность в своих силах. Четыре часа продолжался ожесточенный бой. Не удалось гитлеровцам прорваться через рубеж отважных панфиловцев.

Ведущий1.

Передышка оказалась короткой. Вскоре в дымке наступающих сумерек опять показались вражеские танки. «Тридцать», - сосчитал политрук Клочков. «Друзья! - крикнул он. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!»

Ведущий2.

Мужество и верность воинскому долгу двадцати восьми богатырей оказались крепче вражеской стали. Они уничтожили двадцать пять танков противника. Ценой своей жизни панфиловцы задержали врага, не допустив прорыва фашистских танков по Волоколамскому шоссе. Только четверо бойцов осталось в живых. Остальные погибли в этом беспримерном бою.

Ведущий1.

Всем участникам боя присвоено звание Героя Советского Союза. У разъезда Дубосеково отважным воинам установлен памятник. На мраморной доске выгравированы имена героев.

Ведущий2.

Грандиозная битва под Москвой стала решающим событием первого года войны. Планы Гитлера о «молниеносной» войне были сорваны. Эта битва развеяла миф о непобедимости немецко-фашистской армии, которая на полях Подмосковья потерпела первое крупное поражение второй Мировой войны.

Ведущий1.

Битва под Москвой стала началом пути к Великой Победе. Пройдя этот путь, наши доблестные воины освободили от фашистских захватчиков десятки тысяч городов и посёлков, сёл, маленьких деревушек, безымянных высот, каждую пядь родной земли.

Ведущий 2.

Давно окончилась война,

Фашистов логово разбито,

Но наш девиз звучит всегда:

«Никто не забыт, и ничто не забыто».

Ведущий 1.

Сегодня мы выражаем глубокую благодарность всем участникам Великой Отечественной войны, оставшимся в живых, и склоняем головы перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть за нашу Родину. Мы все в неоплатном долгу перед ними! В память о воинах, не вернувшихся с полей сражений, объявляется минута молчания.

(Метроном)

Роберт Рождественский

Отрывок из поэмы «РЕКВИЕМ»

Помните! Через века, через года, – помните!

О тех, кто уже не придет никогда, – помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!

Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет, – помните!

О тех, кто уже никогда не споет, – помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!

К мерцающим звездам ведя корабли,– о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, люди Земли.

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придет никогда,– заклинаю, – помните!

У Могилы Неизвестного солдата

Задержись и поклонись, постой!

Там, под каменной плитой

Вечно спит солдат-герой.

И горит вечный огонь.

«Нашу Родину не тронь!»

Памятник и горд, и скромен.

Складки знамени лежат,

Каска, лавра ветвь венчает

Славу победителей – солдат.

И всегда – зимой, весной

Тысяча живых цветов,

У подножия алеют.

Ты, солдат, всегда живой.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Ведущий 2.

Давно закончилась война,

Давно с войны пришли солдаты.

И на груди их ордена

Горят, как памятные даты, —

За Брест, Москву, за Сталинград

И за блокаду Ленинграда,

За Керчь, Одессу и Белград,

За все осколки от снарядов.

А по ночам вам до сих пор

Бои под Бугом где-то снятся,

И "мессеры" строчат в упор,

И из ложбинки не подняться.

Зовет в атаку лейтенант,

Но тут же падает, сраженный…

А дома долго будут ждать,

Но лишь дождутся похоронной.

В один и тот же день и час

На встречу вы к друзьям спешите,

Но с каждым годом меньше вас,

И нас за это вы простите,

Что не сумели вас сберечь,

Не залечили ваши раны.

И вот на место этих встреч

Приходят внуки ветеранов.

Давно закончилась война.

Давно с войны пришли солдаты.

И на груди их ордена

Горят, как памятные даты.

Вам всем, кто вынес ту войну —

В тылу иль на полях сражений,

Принес победную весну, —

Поклон и память поколений.

Ведущий1.

Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героический подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останется в наших сердцах чувство безграничной благодарности тем, кто сражался за свободу любимой Родины.

Ведущий1.

Мы постараемся быть достойными потомками того великого поколения и передать светлую память о героях нашим детям и внукам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Преподаватель географии Л.А. Соколова

Урок по теме: «География населения мира»

Цели:

Образовательная: обобщить и закрепить теоретические знания по разделу «Население мира»;

Развивающая: развивать память, умение обобщать и систематизировать изученный материал; формировать практические умения работать с картой для получения необходимой географической информации;

Воспитательная: формировать компетенции сотрудничества в образовательной деятельности, нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

Тип занятия: Урок обобщения и закрепления знаний

Форма проведения: урок-игра

Оборудование: политическая карта мира, дидактические карты с заданиями

Ожидаемые результаты:

- закреплен изученный материал, ликвидированы пробелы в знаниях;

- даны определения понятиям: естественный прирост, воспроизводство, миграция;

- выяснили, от чего зависит численность населения, ее рост, особенности естественного движения.

Ход занятия

Вступительное слово преподавателя:

- Ребята, мы изучили с вами тему «Население мира», которая имеет важное значение для любого человека, так как человек является центральной фигурой в формировании взаимосвязей между хозяйством и природной средой. Эта тема близка вам в силу скорого вашего личного участия в демографических процессах.

Вы учитесь очень востребованной профессии, по окончании нашего техникума вы можете выехать и работать за пределы нашей страны (трудовая миграция).

- Как вы думаете какова цель нашего урока?

Сегодня мы должны будем закрепить и обобщить главные научные знания по следующим вопросам:

- Понятие о воспроизводстве населения;

- Сущность и особенности естественного движения населения;

особенности полового, возрастного состава населения, трудовых ресурсов;

- Классификация народов мира по языковым семьям;

- Основные черты размещения населения, виды миграций, понятие об урбанизации.

- На уроке мы будем работать в 3-х подгруппах.

Цель каждой подгруппы: благополучно пройти все этапы, используя знания и умения, показать дружбу, сплоченность и взаимовыручку.

Задания для студентов

1.Угадай кроссворд «Демография»

Вопросы кроссворда:

В каком государстве наблюдается наибольшая плотность населения, исключая страны-карлики?

Один из элементов воспроизводства населения.

Как называют перемещения людей через границы, связанные с переменой места жительства?

Единица измерения естественного прироста, рождаемости и ... солености воды.

Скопление городов, их слияние.

Процесс роста городов и увеличения числа горожан.

Какая страна является центром теократической монархии

Национальная религия китайцев.

Государство-лидер по числу жителей.

Один из типов этнических общностей.

2. Знаете ли вы?

Каждой группе задаются вопросы

| Вопросы | Ответ |

| 1подгруппа | |

| 1. Какова численность населения мира в настоящее время? | 7,5 млрд. чел |

| 2.Человек, въехавший в страну на ПМЖ? | иммигрант |

| 3. Какой тип воспроизводства населения характерен для России ? | 1 |

| 4. Какие из перечисленных народов относятся к индоевропейской семье: Армяне, евреи, испанцы | Армяне, испанцы |

| Какая из стран имеет наибольшую рождаемость? Саудовская Аравия или Испания? | Саудовская Аравия |

| 2 подгруппа | |

| 1. Верно ли утверждение: «Демографический взрыв – это рост численности населения в развивающихся странах»? | Нет |

| 2.Каждую секунду на земле рождается? | 3 чел. |

| 3. В какой стране девиз демографической политики: «Нас двое – нам двоих»? | Индия |

| 4. Какие из перечисленных религий являются мировыми Ислам, буддизм, синтоизм? | Ислам, буддизм |

| 5. Какие из перечисленных стран являются высокоразвитыми: Афганистан, Бразилия, Япония, Италия, Кувейт | Кувейт, Бразилия |

| 3 подгруппа | |

| 1.Какие из языков являются международными: арабский, польский, английский? | арабский, английский |

| 2.Каждую минуту на Земле рождается? | 175 чел. |

| 3. Верно ли утверждение: «Для 1 типа В.П. характерна высокая рождаемость и высокая смертность»? | Нет |

| 4. В какой стране был девиз демографической политики: «Одна семья – один ребенок»? | Китай |

| 5. Какая из стран является однонациональной: Канада или Дания? | Дания |

| Вопросы для всех подгрупп | |

| 1. Какая страна является самой многонациональной? | Индия |

| 2. Каждый год на Земле рождается? | 145 млн. |

| 3. Какие из перечисленных религий являются национальными: конфуцианство, синтоизм, христианство? | Конфуцианство, синтоизм |

| 4. Кем для России является человек, выезжающий на ПМЖ за границу? | Эмигрант |

| 5. Для какой страны характерен перевес женщин: Россия, Франция, Китай, Индия | Россия, Франция |

3. Угадай страну (по описанию должны узнать страну) и показать на карте

Послушайте высказывания из «Каталога стран и городов, достойных посещения» американского путешественника и кинопродюссера Билла Бойда.

Находится монархия на севере Европы

И, каждый год весною борется с потопом.

Там самый крупный в мире порт,

Там жизнь кипит торговлей.

Однонациональный там народ:

Он ас по рыбной ловле.

Имеет два названия великая страна,

Любимый цвет – оранжевый,

В хоккее не сильна.

И газа добывается там много на шельфе моря,

Металлургия развита, народ не знает горя.

Готовят сыр, растят тюльпаны

И продают во все другие страны! (Нидерланды)

2) «Самый женственный из городов, он открывает свою сокровенную прелесть только бескорыстному созерцателю, приглашает вас к поискам утраченного времени, включая и утраченные иллюзии на этом празднике бытия и небытия, который всегда с тобой».(Париж)

3) На побережье океана расположена страна,

Она не очень-то огромна, но, в общем, тоже не мала.

По уровню развития мы средней назовем,

Но все же к странам развитым ее мы отнесем.

Народу много там живет, все нации одной,

Что о религии сказать? Все католической.

Теперь скажу вам, чем страна вот эта занимается.

Во многом ей благодаря, Европа одевается.

Едва ль не «швейной фабрикой» ее я назову,

И чтобы дать подсказочку, к столице перейду.

В названии столицы присутствует зверек,

Пушистый, рыжий, хитрый, ну, поняли намек? (Португалия)

4) Страна, только в одном городе которой ирландцев больше, чем в Дублине, евреев больше, чем в Тель-Авиве, есть своя «Малая Италия», свой «Чайна Таун». (США)

4. «Пойми меня» (мозговой штурм)

Должны определить

1. Это наука о закономерностях воспроизводства населения, изучающая его численность, естественный прирост, возрастной и половой состав и т.д. (Греч. демография)

2. Совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, которые обеспечивают беспрерывное возобновление и смену людских поколений. (Воспроизводство или естественное движение населения)

3. Для этого показателя характерны относительно невысокие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста

(I тип воспроизводства населения)

4. Феномен быстрого роста населения в странах II типа воспроизводства населения с середины ХХ века получил в литературе образное наименование. (Демографический взрыв)

5. Система административных, экономических, пропагандистских и других мероприятий, с помощью которых государство воздействует на естественное движение населения (прежде всего на рождаемость) в желательном для себя направлении. (Демографическая политика)

6. Часть трудоспособного населения, которая участвует в материальном производстве и непроизводственной сфере. (Экономически активное население)

7. Исторически сложившаяся, устойчивая общность людей. (“Этнос” – греч. народ)

8. Рост городов, повышение удельного веса городского населения в стране, регионе, мире. (Урбанизация)

9.Государства, в которых национальные границы совпадают с политическими. (Однонациональные)

5. Заморочки из бочки

Подгруппы получают карточки с вопросами. Затем представители от каждой подгруппы зачитывают вопросы и дают ответы. (Ответ оценивается по 5-балльной системе).

1) Древнегреческий математик и философ Пифагор рассматривал человеческую жизнь в аспекте времен года, предлагал различать в ней четыре сезона: весну (детство), лето (молодость), осень (зрелость), зиму (старость). Руководствуясь, какими критериями можно отнести население страны к тому или иному времени года? (Эти критерии – показатели рождаемости, смертности и естественного прироста)

Период становления - До 20 лет (весна)

Молодой человек - 20 - 40 лет (лето)

Человек в расцвете сил - 40 - 60 лет (осень)

Старый и угасающий человек 60 - 80 лет (зима)

Почему Пифагор сравнивал периоды жизни человека с временами

Весна - период, когда природа «просыпается» от зимней спячки. Человек же

«расцветает» и к 20 - летию становится умственно и физически развитым.

Лето - период, когда природа начинает давать свои плоды. Все главные периоды в

жизни человека проходят именно в 20-40 лет. Первая свадьба, карьера и т.д.

Осень - период максимальной активности, потому как заканчивается активный

период и наступает пассивность в жизни человека и природы.

Зима - человек уже готовится к вечному. Его активность к этому моменту сводится к минимуму, как и активность природы в зимнее время.

2) Люди в этих населенных пунктах живут очень уединенно. Связь с внешним миром осуществляется преимущественно с помощью телефона и радио.

- О какой форме расселения идет речь?

- В каких странах она распространена?

(В тексте описывается жизнь на ферме. Это сельская рассеянная форма расселения. Распространена в Канаде, США, Австралии.)

3) В какой стране на португальском говорят в 14 раз больше людей, чем в Португалии? (Бразилия)

4) Чем характеризуется понятие «качество жизни населения»?

- качество жизни населения - это степень удовлетворения потребностей человека;

- показатели:

экономические (занятость, доход населения, питания , одежды;

социальные (здравоохранение, безопасность);

средняя продолжительность жизни;

экологические (состояние окружающей среды);

культурные

6. Геодезист (практическая работа)

Нанесите на контурную карту мира по памяти следующие страны

| 1 группа | 2 группа | 3 группа |

| 1.Индонезия 2.Пакистан 3.Шри-Ланка | 1.Эфиопия 2.Куба 3.Бразилия | 1.Египет 2.Индия 3.Турция |

Задание 1. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них численности населения (от минимального к максимальному).

Япония, Индия, США, Индонезия, Китай, Бразилия, Бангладеш, Россия, Нигерия, Пакистан.

ОТВЕТ (Япония, Россия, Бангладеш, Нигерия, Пакистан, Бразилия, Индонезия, США, Индия, Китай

Задание 2. Установите соответствие по уровню урбанизации стран мира: США, Россия, Нигерия, Австралия, Бельгия, Румыния, Аргентина, Мексика, Япония, Канада, Индонезия, Намибия, Эфиопия, Франция, Монголия.

Слабоурбанизированные - Эфиопия, Нигерия, Индонезия, Намибия

Среднеурбанизированные - Нигерия, Индонезия, Намибия

Высокоурбанизированные - США, Австралия, Бельгия, Аргентина Румыния, Мексика, Монголия, Канада, Франция

Задание 3. Постройте диаграмму «Соотношение мужчин и женщин в десяти крупнейших странах мира». Сделайте вывод.

Число женщин на 1000 мужчин.

В Китае - 945

Индии - 933

США - 1045

В Индонезии - 1000

В Бразилии - 1025

В Пакистане - 934

В Бангладеш - 950

В Японии 1050

В Нигерии – 1010

Контроль знаний

Тест

№ 1. Выберите верный ответ

1. Регион с высокой долей детей в возрастной структуре населения:

а) Западная Европа

б) Северная Америка

в) Латинская Америка

г) Австралия

№ 2. Установите соответствие

2. «Формула» воспроизводства

1. 16-9=7

2. 7-15= -8

3. 26-9=17

Тип воспроизводства

а) 1

б) 2

№ 3. Выберите верный ответ

3. В Европе и Америке преобладают представители языковой семьи:

а) сино-тибетской

б) индоевропейской

в) уральско-юкагирской

г) афразийской

№4. Какая общая черта объединяет города Лос-Анджелес, Лондон, Шанхай и Сеул?

а) это крупные порты

б) это крупные города-миллионеры

в) они расположены в бассейне Тихого океана

г) это столицы

№5. Наибольшее количество трудовых мигрантов в последнее десятилетие притягивает:

а) Турция

б) Кувейт

в) Афганистан

г) Иран

№6. Расположите страны в порядке уменьшения численности их населения:

а) Германия - _____

б) Индонезия - _____

в) Канада -_____

г) Нигерия -_____

№ 7. Вставьте пропущенные слова:

Крупнейшим городом Латинской Америки является _____________.

№8. Приведите соответствие стран мира и преобладающие в них религии:

Страна Религия

1) Алжир а) буддизм

2) Румыния б) ислам

3) Таиланд в) католицизм

4) Чили г) православие

8.Итог урока. Рефлексия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Преподаватель химии И.Н. Кузикова

Тема: «Мир металлов глазами химика»

Занятие - исследование

Тип урока: изучение нового материала

Вид урока: урок-исследование

Цели урока: изучить положение металлов в П.С.Х.Э., раскрыть причины общих физических и химических свойств металлов.

Виды познавательной деятельности: постановка проблемы, наблюдение за экспериментом, умение выделять главное, сравнивать, обобщать, логически излагать мысли.

Способы управления познавательной деятельностью: ознакомление с целями и задачами урока, видом контроля.

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная и групповая деятельность, лабораторный опыт.

Методы организации учебной деятельности: беседа, метод проблемной ситуации.

Средства обучения: коллекции образцов металлов, периодическая система.

Средства ТСО: компьютер, проектор, экран.

Программное обеспечение: Power Point.

Этапы урока:

Организационный момент. Введение.

Актуализация опорных знаний

Эпиграф к уроку

2. Самостоятельная работа.

- Игра «Открой маску!»

1.Этот элемент особенно нужен растущему детскому организму. У взрослого человека без него ломаются кости, не свертывается кровь, сердце работает плохо. Моллюск без него дома не построит, черепаха без крыши останется, а курице и яйцо упаковать не во что будет. (Кальций)

2.Если вы разбили термометр, то не играйте блестящей капелькой. Ее пары ядовиты. (Ртуть)

3.Название данного химического элемента с древнеармянского языка переводится как «капнувший с неба», но на нас он уже с неба не капает, хотя наш организм в нем нуждается. (Железо)

4.Вещество, образованное данным химическим элементом, обладает бактерицидным действием. Известно, что в древности хранили воду в сосудах, изготовленных из этого вещества, поэтому она долго не портилась. (Серебро)

5.Вещество, образованное данным химическим элементом, чрезвычайно стойко химически и в тоже время совместимо с тканями человека. Поэтому он незаменим в восстановительной хирургии. (Тантал)

6. «На улицах ужас разрушения: ни рельсов, ни вагонов, ни автомобилей, камни мостовой превращаются в труху, растения начинают чахнуть. Впрочем, человек бы этого не заметил, т.к., лишившись 3 г этого металла, он бы моментально умер» - Отсутствие какого металла так описал академик А.Е.Ферсман? (железо)

- К какой группе веществ относятся все вещества ?

Обучающиеся: Металлы

Алхимики считали, что «семь металлов создал свет по числу семи планет». Назовите эти элементы и соответствующие им планеты.

Выслушав ответы, читаем отрывок из записок алхимика (перевод Н. Морозова):

Семь металлов создал свет

По числу семи планет:

Дал нам космос на добро медь, железо, серебро,

Злато, олово, свинец………

Сын мой. Сера их отец.

И спеши, мой сын, узнать:

Всем им ртуть - родная мать.

- Что такое металлы? (Металлы - химические элементы, образующие в свободном состоянии простые вещества с металлической связью).

Оглянитесь вокруг, где бы вы ни были: дома, в школе, на улице, в транспорте - вы видите множество металлов вокруг нас. Через века и тысячелетия человек пронёс уважение к металлу и мастерам, добывающим и обрабатывающим его.

- Ребята, поразмыслите и представьте, что все металлы исчезли. Опишите последствия для человечества.

- Что вы будете делать?

Обучающиеся: Получать, добывать металлы.

- Из чего?

Обучающиеся: Из минералов.

- Что нужно для этого знать?

Обучающиеся: Свойства металлов и способы получения металлов .

Сообщение темы и цели урока.

II. Подготовка к основному этапу усвоения учебного материала.

- Что означает слово «Металл»? Каков его смысл? (слово металл может означать химический элемент и простое вещество.)

С

хема: Металл

хема: Металл

Химический элемент Простое вещество

- Что такое химический элемент? (совокупность атомов) Совместно с учащимися выясняем особенности строения атомов металлов на основании их положения в ПСХЭ.

III. Основной этап усвоения учебного материала. Исследования.

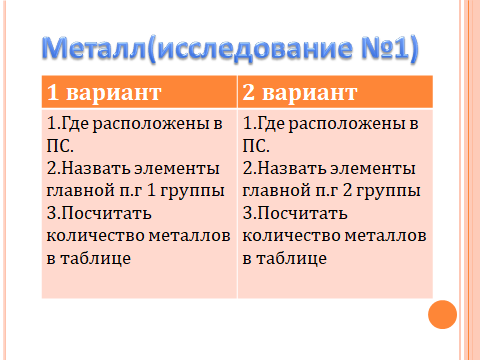

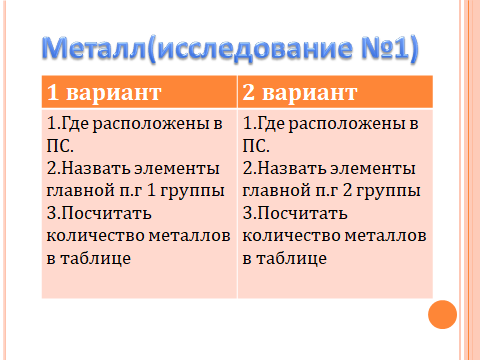

Исследование №1. Групповая работа

- Если провести диагональ от В к At через элементы главных подгрупп, то по этой диагонали (B-Si-As-Te-At) и над ней будут располагаться неметаллы, а под ней - металлы. В итоге из 118 элементов ПС к металлам относятся 96 элементов. Однако, деление элементов на металлы и неметаллы условно. Так, например, металл германий обладает многими неметаллическими свойствами. Хром, алюминий и цинк - типичные металлы, но образуют соединения, в которых проявляют неметаллические свойства:NaAlO2, K2ZnO2, K2CrO4, K2Cr2O7. Из положения металлов в ПС можно определить и особенности строения их атомов: (слайд №3)

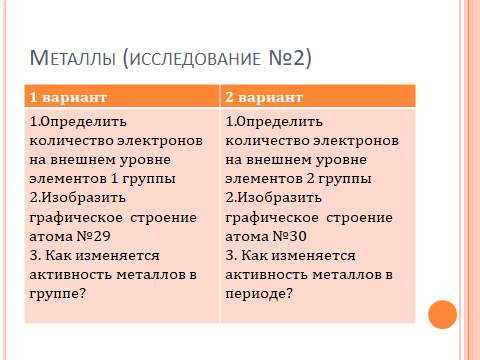

Исследование №2

1.Небольшое число электронов на внешнем уровне.

2.Сравнительно большой атомный радиус

3.Способность отдавать внешние электроны и проявлять восстановительные свойства. (Проблема: почему бор, атомы которого имеют три электрона на внешнем уровне, но проявляют типичные неметаллические свойства?)

- Вспомним, как соединяются атомы металлов между собой. Атомы металлов соединяются за счет металлической связи. Металлическая связь - это связь в металлах и сплавах между атом-ионами металлов, расположенных в узлах кристаллической решетки, осуществляемая обобществленными электронами. (Демонстрация моделей кристаллических решеток металлов)

Схема связи: атом Ме ---пЕ= ион Ме

Делаем общий вывод: что такое металл как химический элемент?

Под химическим элементом - металлом будем понимать вид атомов, способных легко отдавать электроны, а также образовывать простые вещества с характерными физическими свойствами.

- Переходим к изучению физических свойств простых веществ-металлов.

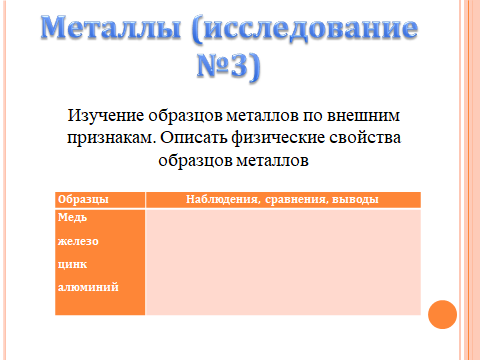

Исследование №3

- На каждом столе имеются 4 пластинки из различных металлов. Каждую пластинку учащиеся рассматривают, пытаясь распознать металлы, называют их отличительные признаки. Результаты наблюдений заносят в таблицу (Приложение №1)

Великий русский ученый М. В.Ломоносов так говорил о металлах: «Металлом называется твердое, непрозрачное и светлое тело, которое на огне плавить и холодное ковать можно». О каких физических свойствах металлов здесь идет речь? (слайд№4)

Ковкость (пластическая деформация) Под пластической деформацией металла следует понимать изменение внешней формы под воздействием механических факторов, не приводящих к разрушению его на части. Для того, чтобы понять это явление, обучающиеся проводят эксперимент. Две стеклянные пластинки накладывают друг на друга. Их легко разъединить. Затем на поверхность пластин наносят несколько капель воды. Пластины легко скользят одна относительно другой, но с трудом отрываются друг от друга.

В качестве подтверждения пластичности металлов приводим интересные сведения о золоте. (Сообщение обучающегося).

Следующее свойство - твердость. Металлы бывают мягкие и твердые. Калий, натрий (демонстрация) можно резать ножом. Из вольфрама и хрома изготавливают режущие, бурильные инструменты. По внешним признакам определяем твердость пластин. Данные в таблицу.

- Обратите внимание на внешний вид пластин, посмотрите в зеркало. Какое свойство металлов используют при изготовлении зеркал, елочных игрушек?

Металлический блеск, непрозрачность. По металлическому блеску на первом месте стоит серебро. Сравнить блеск гранулы цинка и порошка цинка. Данные в таблицу.

Следующее свойство металлов - электропроводность и теплопроводность. Наиболее электропроводные металлы: серебро, медь, золото. Наиболее теплопроводные - серебро, медь, алюминий, железо.

Важное свойство металлов - их температура плавления. Учащиеся проводят эксперимент: нагревают железный гвоздь и алюминиевую фольгу.

Почему фольга изменяет форму, а гвоздь нет? ( Температура пламени спиртовки не позволяет расплавить железо). Итак, металлы бывают легкоплавкие и тугоплавкие, (см. слайд№4)

Плотность металлов различна. Самым легким является литий, его плотность 0,54г/см3, а самым тяжелым - осмий, плотность которого 22,6г/см3.(Повторяем общие физические свойства металлов по слайду)

- Чем обусловлены общие свойства металлов? (Особенностью строения кристаллической решетки) Например, пластичность определяется способностью слоев кристаллической решетки смещаться друг относительно друга без разрыва связи. (Скольжение) Металлический блеск объясняется способностью электронов кристаллической решетки отражать световые лучи, а не пропускать их, как стекло. Электро -и теплопроводность металлов объясняется присутствием свободных электронов, которые направленно перемещаются под действием электрического тока. Большие различия в твердости, температурах плавления и кипения отдельных металлов свидетельствуют о значительной разнице в энергии металлической связи. В чем причина общих физических свойств металлов?

Выслушиваем ответы обучающихся. Используя полученные знания, студенты, называют металлы, которые они исследовали в ходе лабораторного опыта (железо, цинк, медь, алюминий).

- Повторение химических свойств металлов (по слайду)

IV. Первичная проверка степени усвоения материала

Проверяем полученные знания через тестовую работу, самоконтроль. (Слайд№5,6)

В заключение, определяем значимость металлов в жизни человека. (Слайд№7)

Исследование №4 .

Люди каких профессий работают с металлами?

V. Рефлексия

- Будет ли ваша жизнь или ваша будущая профессия, каким-то образом связана с металлами?

VI. Подведение итогов

Итак, на сегодняшнем уроке мы убедились в огромном значении металлов для нашей жизни, выяснили особенности физических свойств металлов как простых веществ. Необходимо отметить вашу продуктивную деятельность на уроке. Вы не только разобрались в вопросах темы и провели мини-исследование, но сумели его проанализировать, сделать выводы и оформили результаты.

VII. Домашнее задание:

Творческая мастерская. Мини-проект на тему: «Металл 21 века»

Задача

Открыть свой элемент, который спасет человечество от катастроф и проблем...

Алгоритм действий

1) Изобразить символ и назвать элемент.

2) Охарактеризовать физические свойства и области его применения

3) Описать ценность вашего открытия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Преподаватель физкультуры О.Н. Кузиков

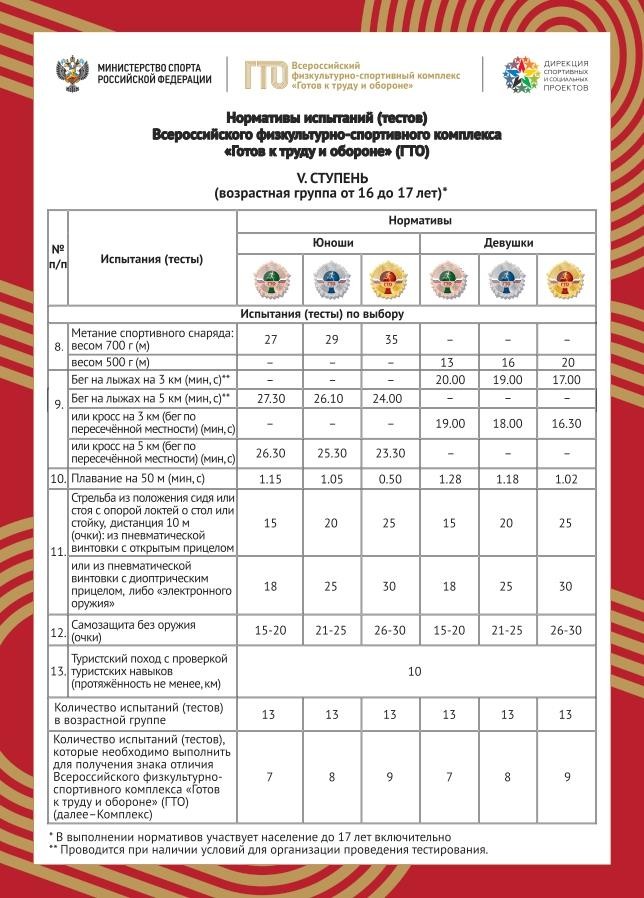

Внеклассное мероприятие «Фестиваль ГТО»

Цель:

Сформировать представление о комплексе ВФСК «ГТО» и его продвижение.

Задачи:

Информировать обучающихся о комплексе ВФСК «ГТО».

Показать правила сдачи тестов ГТО.

Научить правилам выполнения упражнений.

Форма проведения: Спортивно-активная игра.

Форма организации деятельности: Индивидуальная, групповая.

Методы и приемы: Спортивно-активные, наглядные, информационные.

Продолжительность: 60 -70 минут.

Материально-техническое обеспечение внеклассного мероприятия:

спортивное оснащение зала, музыкальное сопровождение.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Этап 1 «Организационный».

Оформление спортивной площадки: размещение пунктов сдачи нормативов ГТО, оформление протоколов.

Размещение в спортивном зале таблички с названиями станций (пунктов сдачи нормативов ГТО) в соответствии со схемой игрового города (Приложение 1).

Оборудование места сдачи нормативов в соответствии с названием станций.

Инструкция помощников.

Этап 2 «Ориентационный».

Построение, приветствие.

Введение в тему.

Сегодня занятие проходит в форме фестиваля. Что такое фестиваль? Фестиваль - это демонстрация чего-либо: достижений в музыке, танцах, спорте и т.д. Сегодняшний фестиваль - это фестиваль ГТО - демонстрация личных спортивных достижений

Немного из истории развития ВФСК ГТО (приложение)

2) Разминка.

3)Инструктаж на старте:

Перед вами игровая площадка, по которой вам предстоит пройти.

Перемещаться по площадке можно только по команде ведущего и только после выполнения всеми членами команды упражнений на каждом пункте.

Участник, который суммарно наберет наибольшее кол-во очков за выполнения всех пунктов по маршрутному листу, станет победителем.

Инструктаж по ТБ

Инструкция участнику по выполнению нормативов Комплекса ГТОПеред соревнованиями по выполнению норм Комплекса ГТО каждый испытуемый должен пройти курс специальной подготовки - учебные занятия, занятия в физкультурно-оздоровительных, спортивных секциях или курс самостоятельной подготовки.

Участник не должен иметь медицинских противопоказаний для занятий физической культурой и участия в соревнованиях.

Перед тестированием участник должен провести самостоятельную или общую разминку.

Перед тестированием участнику следует ознакомиться с видами испытаний, нормативами и программами многоборий для своей возрастной группы.

Участник должен знать основные правила соревнований по видам испытаний и владеть техникой их выполнения.

Во время соревнований необходимо выполнять все требования и команды судей, не мешать другим участникам тестирования, не создавать травмоопасную обстановку.

Требуется иметь спортивную форму, соответствующую видам испытаний. Недопустимо принятие пищи менее чем за 1,5–2 часа до начала тестирования.

Этап 3 «Игра».

Прохождение команд по индивидуальным маршрутам (приложение 2), выполнение заданий тестирования по нормам ВФСК «ГТО».

После того как вы попали на станцию, пройдите инструктаж по выполнению норматива. Все члены команды выполняют норматив поочерёдно. Результаты участников заносятся в протокол.

Участники проходят следующие станции:

| Станция «Прыжок в длину» |

| Станция «Бросок набивного мяча» |

| Станция «Подъём туловища» (пресс) |

| Станция «Наклон вперёд» |

| Станция «Подтягивание» |

| Станция «Рывок гири» |

| Станция «Победы» Подведение итогов, определение команды - победителя |

Станция Прыжок в длину

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для прыжков. Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Дается 3 попытки, лучшая - учитывается.

Станция Бросок набивного мяча

Сидя на полу, ноги вместе. Бросаем набивной мяч из-за головы вдаль. Дается 3 попытки, лучшая - учитывается.

Станция Подъёмы туловища (пресс)

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение.

Станция Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-» , ниже - знаком «+».

Станция Подтягивание.

Подтянуться на перекладине максимальное количество раз.

Станция Рывок гири 16 кг.

Ноги и руки прямые. Зачет при полной выпрямленной руке.

Станция «Победы»

Этап 4 «Подведение итогов».

Подсчёт баллов на финише, определение победителей. Разбор заданий, вызвавших сложности. Награждение команды-победителя и игроков-участников. Сбор фото- и видеоматериалов для дальнейшего их обсуждения, обработки и размещения в социальных сетях.

приложение №1

приложение № 2

Комплекс ГТО в нашей стране впервые был введен в 1931 году для мужчин 17- 41 года и женщин 17-33 лет. Он состоял из одной ступени, включавшей пятнадцать нормативов по различным видам упражнений и три требования – знать основы советского физкультурного движения, военного дела и самоконтроля.

Особым условием было удовлетворительное состояние здоровья. Определял его врач, который устанавливал, что выполнение норм по данному комплексу не принесет ущерба здоровью человека. К соревнованиям допускались физкультурники, организованные в коллективы, и физкультурники-одиночки. Для проведения практических испытаний они распределялись на отдельные группы по полу и возрасту.

Ведущую роль в разработке форм и методов физического воспитания сыграл комсомол. Именно он выступил инициатором создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, в котором предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения значка «Готов к труду и обороне». Речь шла о необходимости введения единого критерия для оценки физической подготовленности молодежи. Предлагалось установить специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнял — награждать значком. Новая инициатива комсомола получила признание в широких кругах общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года после общественного обсуждения был утвержден и стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны.

Цель вводимого комплекса — «дальнейшее повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в первую очередь молодого поколения...». Основное содержание комплекса ГТО было ориентировано на качественную физическую подготовку сотен миллионов советских людей.

В 1932 году была введена вторая, более сложная ступень комплекса ГТО. В неё входили три теоретических требования и двадцать два норматива, сдать которые можно было только при условии систематических тренировок. В 1934 году для школьников ввели ступень «Будь готов к труду и обороне» (БГТО), содержавшую тринадцать норм и три требования. В зависимости от уровня достижений сдавшие нормативы каждой ступени награждались золотым или серебряным знаком ГТО, выполнявшие нормативы в течение ряда лет – почетным значком ГТО.

Сдача норм увлекла всех. В газетах сообщалось о том, что целые коллективы цехов, заводов, фабрик, воинских подразделений, классов школ получали значки, которые К.Е. Ворошилов, бывший тогда наркомом обороны СССР, назвал «физкультурными орденами». Считалось позором, если выпускник уходил из школы без значка ГТО I ступени или хотя бы БГТО.

В 30-е годы комплекс ГТО сыграл огромную роль: если до его введения было около 700 тыс. физкультурников, то в первый же год их число увеличилось на миллион и к концу десятилетия достигло 7 млн.

Те, кто успешно выполнял испытания и был награжден значком ГТО, имели льготы на поступление в специальное учебное заведение по физкультуре и преимущественное право на участие в спортивных соревнованиях и физкультурных праздниках республиканского, всесоюзного и международного масштаба.

Масштабные соревнования на звание Чемпионов комплекса ГТО по отдельным его видам по популярности не уступали Спартакиадам и центральным футбольным матчам сезона. Носить значок ГТО стало престижным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Преподаватель русского языка Н.А. ГРОМОВА

Урок-игра

Тема: «Город Чистослов».

Форма проведения: урок-игра

Тип: урок развивающего контроля

Цель: создание условий для организации работы обучающихся по повторению и обобщению знаний, полученных при изучении русского языка в школе.

Аудитория: обучающиеся первого курса.

Задачи:

1: Предметные: способствовать формированию универсальных учебных действий:

регулятивных - принимать роль в учебном процессе;

познавательных - формировать умение извлекать фактическую информацию; развивать умение интерпретировать и обобщать полученную информацию, делать выводы;

коммуникативных – строить монологическое высказывание, договариваться, приходить к общему решению для работы в группе.

2: Личностные: развивать познавательные процессы (развивать внимание, память, мышление, речь), творческий потенциал обучающихся, коммуникативные функции (умение работать в группе, вести учебный диалог); формирование уверенности в себе; учить оценивать свою работу и работу в группе.

Ход урока:

Учитель

Внимание! Внимание! Наш скорый поезд отправляется в увлекательное путешествие по стране Русского языка. Длительную остановку мы совершим в городе Чистослове. Здесь вы познакомитесь со многими достопримечательностями, побываете в музее Лингвистики, посетите фотовыставки, аттракционы. Надеюсь, что по окончанию путешествия вы узнаете много нового и интересного. А не заблудиться в запутанных узких улочках города вам помогут маршрутные листы.

1 обучающийся

В русской речи, в русской речи

Есть волшебная страна,

Та, которая словами, как людьми населена

Учитель

В город Чистослов может попасть любой человек, который любит свой родной язык и выполняет правила.

2 обучающийся

Любите свой родной язык!

3 обучающийся

Не засоряйте язык словами-сорняками!

2 обучающийся

Красиво и точно излагайте свои мысли!

Учитель

На нашей планете люди говорят на разных языках. Только в России говорят более чем на 100 языках. Русский язык служит языком межнационального общения народов России.

3 обучающийся

На свете много стран больших

И много малых есть,

И для народностей любых

Язык свой – это честь.

1 обучающийся

Китаец, турок, серб иль чех,

Датчанин, грек иль финн,

Конечно, вам дороже всех

Родной язык один.

А я судьбу благодарю,

Мне выше счастья нет,

Что я на русском говорю

Уж целых 15(16,17) лет.

2 обучающийся

Спокоен, весел и певуч,

Насмешлив и суров,

И беспощаден и могуч

И грозен для врагов.

3 обучающийся

Суворов одобрял солдат

На русском языке.

Бессмертный Пушкин сочинял

На русском языке!

Учитель

Чистый, красивый язык – это оружие в борьбе за знания. Если каждый из вас будет хорошо владеть родным языком, то вы сможете четко и точно излагать свои мысли.

1 обучающийся

Как много добрых слов на Голубой планете:

Мир, Родина, любовь, учитель, школа, дети!

А грязные слова нам Землю засоряют;

Калечат души нам и счастье разрушают.

2 обучающийся

И пусть из чистых уст на Голубой планете

Прекрасные слова лишь произносят дети!

И голубь мира всем несет благое слово,

Чтоб наш родной язык мог возродиться снова!

3 обучающийся

Изгоним же, друзья, из нашей с вами речи

Все грубые слова и злое просторечье.

А чистые слова бриллиантом засверкают,

Как капельки росы на солнце засияют.

Пусть радуга-дуга, как символ красоты,

Приносит в нашу речь побольше…

Хором

Чистоты!

1 обучающийся

Чистое слово,

Чистое дело,

Чистое сердце

Радостно, смело

Провозглашаем мы на планете,

Чтоб были счастливы люди на свете.

Учитель

В течение недели мы будем путешествовать по городу Чистослову, но я думаю, что сюда вы будете возвращаться вновь и вновь! Пусть ваша речь всегда будет чистой, грамотной и доброй! Идите по жизни только Дорогою добра!

Лингвистические задачки

Игра 1 «Угадай-ка»

На листе написаны некоторые определения, прочитайте их и определите слово, которое они называют, отгадки запишите.

Бывает горная… Бывает золотая… (цепь).

Есть такой металл… Мифический великан… (титан).

Бывает последний… Бывает телефонный… (звонок).

Живёт в море… Живёт на эстраде… (звезда).

Был такой композитор… Растёт на дереве… (лист).

Бывает Ближний… Дело тонкое… (Восток).

Сельскохозяйственный инструмент… Девичья краса… (коса).

Игра 2 «Фразеологизмы наши – слова ваши»

Каждому желающему выдается список фразеологизмов. Необходимо записать значение каждого фразеологизма.

хоть иголки собирай

заваривать кашу

по чайной ложке

коломенская верста

чуть свет

повесить нос

жить душа в душу

сидеть сложа руки

ни зги не видно

воспрянуть духом

на ночь глядя

от горшка два вершка

как кошка с собакой

одним духом

расхлёбывать кашу

не покладая рук

Игра 3 «Грамматические примеры»

Решите грамматические примеры.

+ большой деревянный сосуд = ? (бабочка)

+

БА

пресноводное животное с клешнями = ? (барак)+ приятный полезный напиток = ? (басок)

+ музыкальный звук = ? (батон)

+ хвойный лес = ? (сбор)

+

С

спрятанные ценности = ? (склад)+ сражение = ? (сбой)

+ дом отдыха = ? (сдача)

Игра 4 «Занимательное словообразование»

Найдите в стихотворении авторское слово, определите, что оно обозначает и как образовано. Почему автор употребил его в диалоге двух мальчиков?

- Он спрыгнул!

- Ха-ха-ха!

- Он сиганул!

- Хо-хо-хо!

- Ласточкой!

- Хе-хе-хе!

- Солдатиком!

- Хи-хи-хи!

- Храбрец!

- Молодец!

- Хвастец!

Игра 5 «Непонятный синтаксис»

Подчеркните все слова как члены предложения.

Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись по наве,

И хрюкотали зелюки,

Как мюмзики в мове.

Подведение итогов урока. Слово жюри. Оценивание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Преподаватель литературы А.А. Андрейченко

Материалы к уроку литературы

Тема: Анна Андреевна Ахматова: жизнь и судьба.

Цели:

- познакомить обучающихся с жизнью и творчеством А.А. Ахматовой, оказать на них эмоциональное воздействие, чтобы пробудить у них интерес к личности поэтессы и ее произведениям;

- развивать у обучающихся навыки монологической речи и выразительного чтения, умение выступать перед аудиторией;

- формировать нравственные и эстетические качества личности обучающихся, воспитать любовь к поэзии А.А. Ахматовой.

Слайд 2. Анна Андреевна Ахматова (1889-1966)

Слайд 3.

Не человечески мила

Её дремота,

От ангела и от орла,

В ней было что-то.

М. Цветаева.

Слайд 4.

В то время я гостила на земле.

Мне дали имя при крещенье-Анна,

Сладчайшее для губ людских и слуха.

Слайд 5. Ахматова Анна Андреевна (настоящая фамилия Горенко) родилась в семье морского инженера, капитана 2-ого ранга в отставке на ст. Большой Фонтан под Одессой.

Мать, Инна Эразмовна, посвятила себя детям, которых в семье было 6: Андрей, Анна, Инна, Ирина (Рика),Виктор, Ия.

Рика умерла от туберкулеза, когда Анне было 5 лет. Анна жила у тети и ее смерть держали в тайне от остальных детей. Тем не менее Аня почувствовала что случилось – и как она потом говорила, что эта смерть пролегла тенью через все ее детство.

Слайд 6. Через год после рождения дочери семья переехала в Царское Село. Здесь Ахматова стала ученицей Марьининской гимназии.

«Мои первые впечатления – царскосельские, писала она в позднейшей автобиографической заметке, зеленое, сырое великолепие парков, выгон ,куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «царскосельскую оду».

Слайд 7. Своими учителями Ахматова считала поэтов И. Анненского и А.С. Пушкина. С детства Анна стремилась быть верной высокой пушкинской традиции.

Смуглый отрок бродил по аллеям

У озерных грустил берегов

И столетие мы лелеем

Еле слышен шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко

Устилают низкие пни…

Здесь лежала его треуголка

И растрёпанный том Парни.

1911

Анна росла в атмосфере, довольно необычной для будущего поэта: в доме почти не было книг, кроме толстого тома Некрасова, который Анне разрешалось читать на каникулах. У матери вкус к поэзии был: она читала детям наизусть стихи Некрасова и Державина, их она знала множество. Но почему-то все были уверены в том, что Анна станет поэтессой – еще до того, как ею была написана первая стихотворная строчка.

Анна довольно рано начала говорить по-французски – научилась, наблюдая за занятиями старших детей. В десять лет поступила в гимназию в Царском Селе.

Через несколько месяцев девочка тяжело заболела: неделю пролежала в беспамятстве; думали, что она не выживет. Когда пришла в себя, она некоторое время оставалась глухой. Позднее один из врачей предположил, что эта была оспа – которая, однако, не оставила никаких видимых следов. След остался в душе: именно с тех пор Анна стала писать стихи.

Слайд 8. В канун Рождества 1903 года Анна познакомилась с Николаем Гумилевыми. На девушку эта встреча не произвела никакого впечатления, а для Николая в этот день началось его самое первое – и самое страстное, глубокое и долгое чувство. Он влюбился в Анну с первого взгляда.

Она поразила его не только своей неординарной внешностью – Анна была красива очень необычной, таинственной, завораживающей красотой, сразу привлекающей к себе внимание: высокая, стройная, с длинными густыми черными волосами, прекрасными белыми руками, с лучистыми серыми глазами на практически белом лице, ее профиль напоминал античные камеи. Анна ошеломила его и полной непохожестью на все, окружавшее их в Царском Селе.

У русалки печальные очи.

Я люблю ее, деву-ундину,

Озаренную тайной ночной,

Я люблю ее взгляд заревой

И горящие негой рубины...

Потому что я сам из пучины,

Из бездонной пучины морской.

(Н.Гумилев «Русалка»)

Целых десять лет она занимала главное место и в жизни Гумилева, и в его творчестве.

Слайд 9. Николай Гумилев, всего на три года старше Анны, уже тогда осознавал себя поэтом, был горячим поклонником французских символистов. Он скрывал неуверенность в себе за высокомерностью, внешнюю некрасивость пытался компенсировать загадочностью, не любил ни в чем никому уступать. Гумилев самоутверждался, сознательно выстраивая свою жизнь по определенному образцу, и роковая, неразделенная любовь к необыкновенной, неприступной красавице была одним из необходимых атрибутов избранного им жизненного сценария.

Он забрасывал Анну стихами, пытался поразить ее воображение различными эффектными безумствами – например, в ее день рождения принес ей букет из цветов, сорванных под окнами императорского дворца. На Пасху 1905 года он пытался покончить с собой – и Анна была так этим потрясена и напугана, что перестала с ним встречаться.

Слайд 10. В 1905 г. после развода родителей Ахматова с матерью переехала в Евпаторию.

Весной 1906 года Анна поступила в Киевскую Фундуклеевскую гимназию. На лето она вернулась в Евпаторию, где к ней заехал – по пути в Париж, - Гумилев. Они помирились и переписывались всю зиму, пока Анна училась в Киеве.

Париже Гумилев принимал участие в издании небольшого литературного альманаха «Сириус», где опубликовал одно стихотворение Анны. Ее отец, узнав о поэтических опытах дочери, просил не срамить его имени. «Не надо мне твоего имени», - ответила она и взяла себе фамилию своей прабабушки, Прасковьи Федосеевны, чей род восходил к татарскому хану Ахмату. Так в русской литературе появилось имя Анны Ахматовой.

Сама Анна отнеслась к своей первой публикации совершенно легкомысленно, посчитав, что на Гумилева «нашло затмение». Гумилев тоже не воспринимал поэзию своей возлюбленной всерьез – оценил ее стихи он лишь через несколько лет. Когда он первый раз услышал ее стихи, Гумилев сказал: «А может быть, ты лучше будешь танцевать? Ты гибкая...»

Слайд 11. Гумилев постоянно приезжал из Парижа навестить ее, неоднократно делал ей предложение и всё время получал отказ. Трижды Н.Гумилев пытался покончить с собой…

В ноябре 1909 года она вдруг – неожиданно – уступила его уговорам: согласилась стать его женой.

Тем не менее, как отмечает в своих воспоминаниях Валерия Срезневская, в то время Гумилеву была отведена в сердце Ахматовой далеко не первая роль. Анна все еще была влюблена в петербургского студента Владимира Голенищева-Кутузова – хотя тот уже долгое время не давал о себе знать. Но, соглашаясь на брак с Гумилевым, она принимала его не как любовь – но как свою Судьбу.

«Гумилев — моя судьба, и я покорно отдаюсь ей.

Не осуждайте меня, если можете.

Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот

несчастный человек будет счастлив со мной» (А.Ахматова)

Они обвенчались 25 апреля 1910 года в Никольской слободке под Киевом. Родственники Ахматовой считали брак заведомо обреченным на неудачу – и никто из них не пришел на венчание, что глубоко ее оскорбило.

Слайд 12. После свадьбы Гумилевы уехали в Париж. Здесь она знакомится с Амедео Модильяни – тогда никому не известным художником, который делает множество ее портретов. Между ними даже завязывается что-то похожее на роман – но как вспоминает сама Ахматова, у них было слишком мало времени, чтобы могло произойти что-нибудь серьезное.

«Любовь - это история в жизни женщины и эпизод в жизни мужчины», - обмолвился когда-то немецкий писатель-сатирик Ж.-П.Рихтер.

«Анна и Амедео» - это не столько история любви, сколько лишь эпизод из жизни двух людей, обугленных дыханием искусства. Позже Ахматова отметила, что ей удалось понять одну существенную вещь. «...Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его - очень короткой, моей - очень длинной».