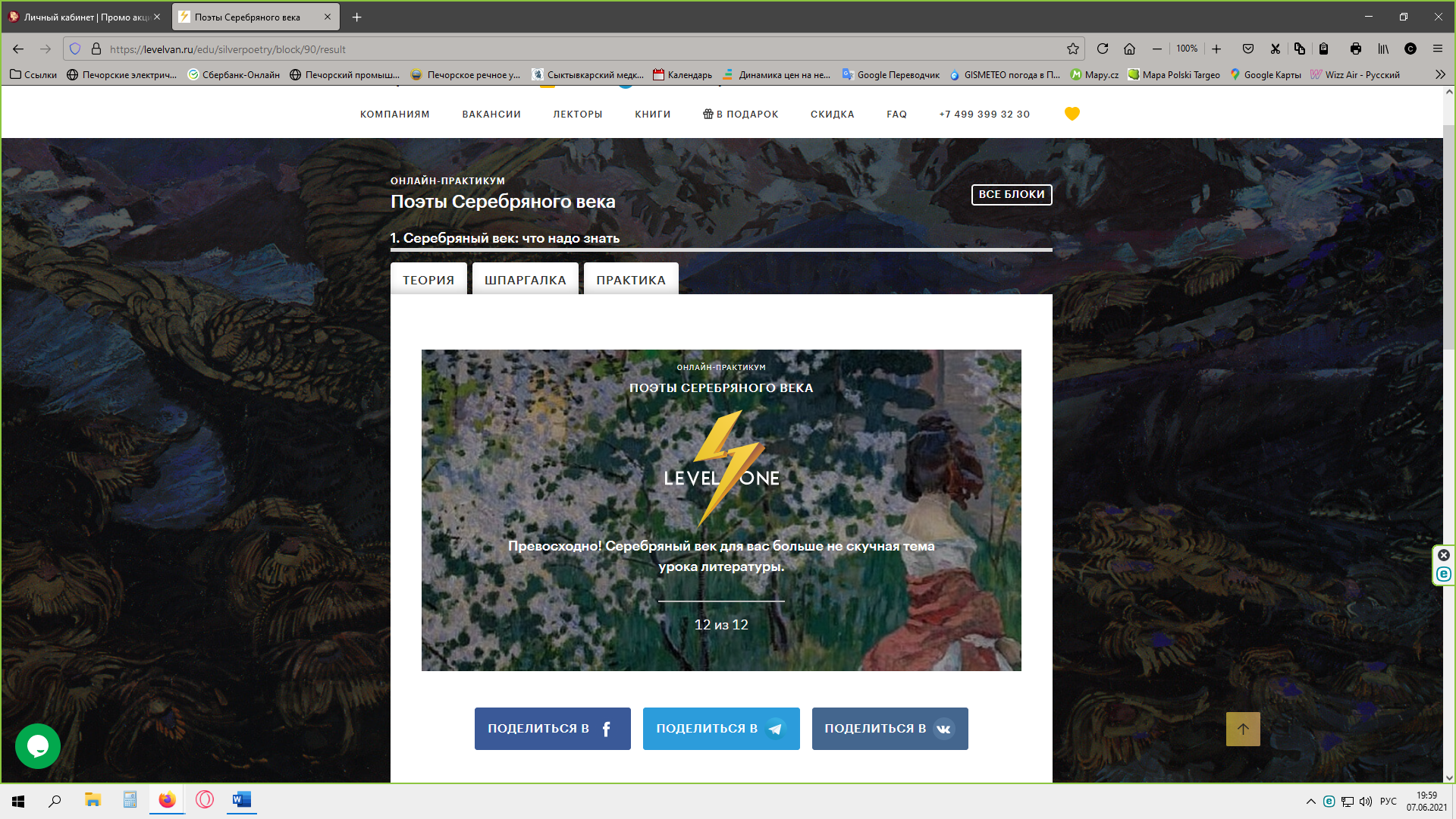

Серебряный век: общая характеристика и основные представители

Хотя Серебряный век ассоциируется с XX веком, начался он чуть раньше — в 1890-е, с появления символистов. А продлился до 1920-х, когда новая власть стала искать новые виды искусства, а большая часть творцов Серебряного века погибла или эмигрировала.

Людей всегда пугала смена эпох, и рубеж XIX-XX веков не стал исключением. Ожидание перемен, волнения, надежды, поиски, стремление к обновлению — всё это стало темами для поэзии того времени.

Социальные конфликты. Уже в конце XIX века в Российской империи появились подпольные оппозиционные партии, публицисты много говорили о смене власти. На начало XX века пришлась первая русская революция. В поэзии стала чётко проявляться тема эмиграции.

Научные открытия в физике и математике. Мир предстал другим, и место человека в нём перестало быть таким однозначным. Появился интерес к человеческой психологии и психике, изображение душевных состояний становилось более сложным и детальным.

Серебряный век— множество талантливых поэтов, которых нельзя поставить в чёткую иерархию. Символисты, акмеисты, футуристы, имажинисты, разные объединения, острые словесные поединки и противостояния. Главная цель — поиск нового в поэзии.

Поэты стремились освободиться от штампов и канонов, поэтому искали новые художественные приёмы. Например, символисты обновляли поэзию с помощью символов, а футуристы — с помощью новых слов.

Интерес к психологии и сложным душевным состояниям. У разных поэтов этот интерес выражался по-разному: Гумилёв описывал своего героя как сильную личность, Ахматова через детали раскрывала состояния психики. Северянин играл в своих стихах роль гения — это след ницшеанской идеи «сверхчеловека».

Интерес к мифу, фольклору, религии, философии. В стихах символистов Блока и Белого встречается божественный, невыразимый женский образ, а у Ахматовой — мотивы фольклорных обрядов и элементы народных причитаний.

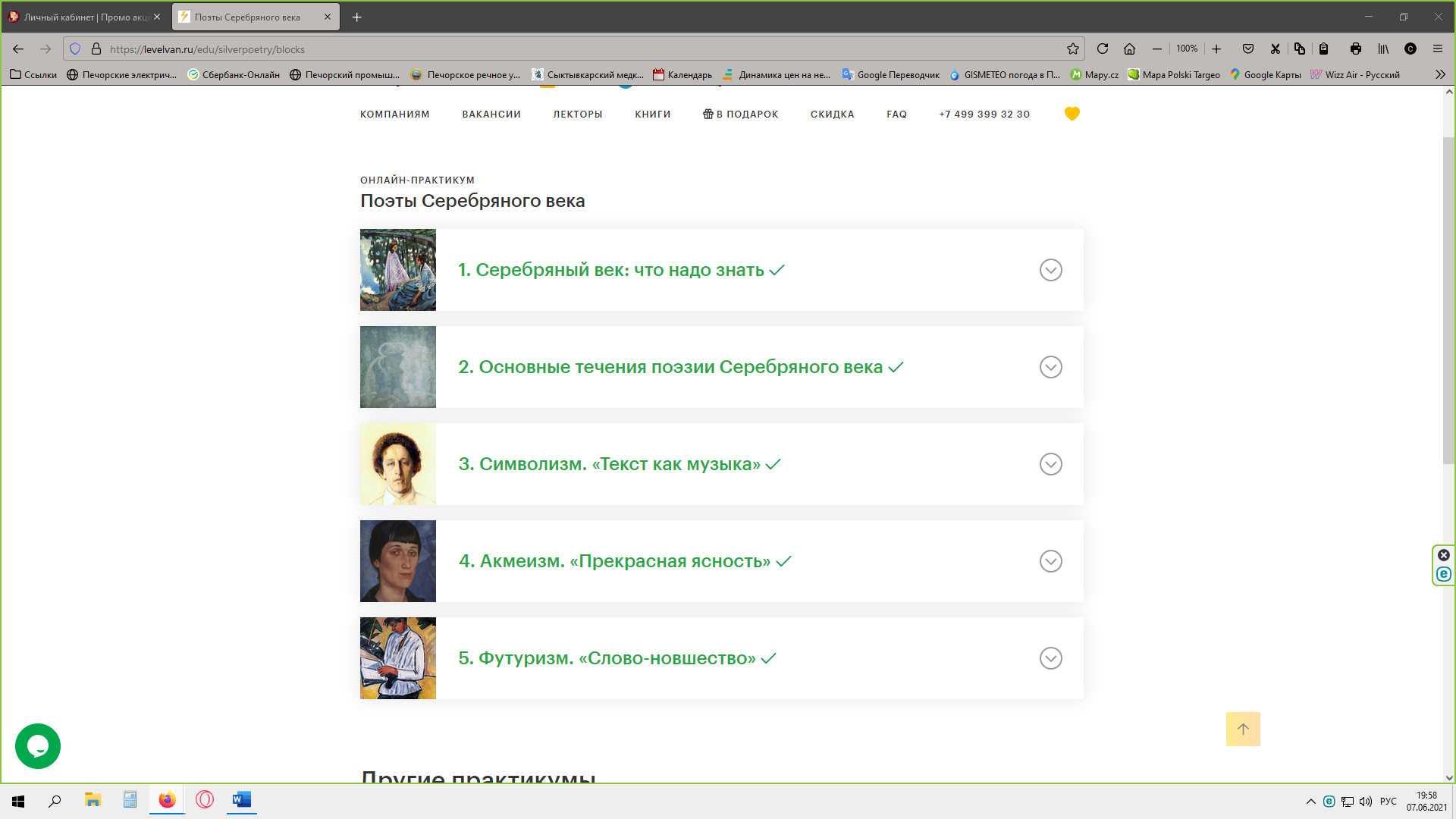

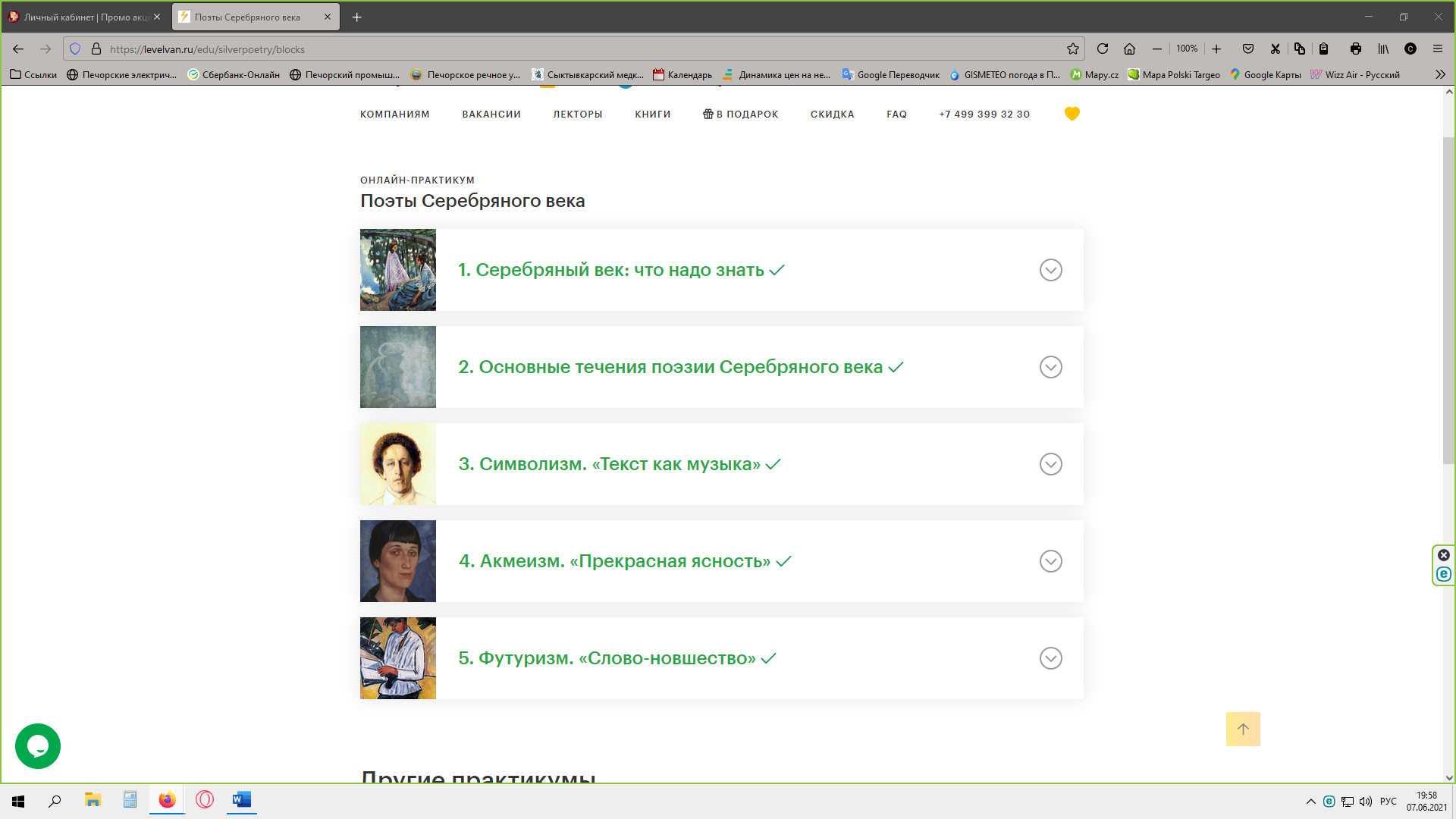

«Текст как музыка» Символизм. Имена. Валерий Брюсов, Александр Блок, Константин Бальмонт

Идеи. В стихах символистов — вечные, философские темы: добро и зло, жизнь и смерть, материальное и божественное. Для обсуждения таких тем привычных выразительных средств недостаточно: постичь суть этих сложных категорий можно только с помощью символа.

Символ — это знак, образ, который скрывает в себе определённую идею и доступен для понимания лишь творцу. С символом всегда связана тайна, недосказанность, загадка. В поэзии символизма есть намёк на существование двух реальностей — земной и высшей, идеальной. Так, образ незнакомки в поэзии Блока — идеальный, недостижимый, как видение.

Для символистов была важна музыкальность текста, его звучание. Поэтому они использовали звукопись — повторение определённых сочетаний звуков в одном стихотворении, чтобы создать гармонию.

Стихотворение «Уходящие тени» Константина Бальмонта из предыдущего блока, в котором автор использует повторы:

Я мечтою ловил уходящие тени,

Уходящие тени погасавшего дня,

Я на башню всходил, и дрожали ступени,

И дрожали ступени под ногой у меня.

«Прекрасная ясность» в акмеизме

Имена. Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Осип Мандельштам

Идеи. Акмеизм, в противовес символизму, настаивал на ясности и точности. Акмеисты не стремились к идеальному миру, а обратились к реальности. Чтобы вызвать эмоции, необязательно прибегать к сложным символам и метафорам — можно в красках описывать повседневную жизнь. Слова должны быть точными, чтобы передать даже сложные состояния души.

В поэзии появляются реальные, ощутимые, фактурные образы и самые обыденные предметы. Переживания отражаются через вещественный мир и очень предметно, в отличие от поэзии символизма. Поэтизируется не идеальная реальность, а окружающий мир. У каждого слова — определённое значение, в отличие от туманных, многозначных символов. Эстетика простоты, стройная, гармоничная композиция стихотворения.

Стихотворение Ахматовой: героиня не говорит о своём душевном состоянии напрямую, но в деталях изображает обстановку — опустевшую переднюю, потемневшее трюмо.

Проводила друга до передней,

Постояла в золотой пыли,

С колоколенки соседней

Звуки важные текли.

Брошена! Придуманное слово —

Разве я цветок или письмо?

А глаза глядят уже сурово

В потемневшее трюмо.

«Слово-новшество» в футуризме

Имена. Игорь Северянин, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский

Идеи. Чтобы создать искусство будущего, нужно полностью отказаться от всего, что было раньше, «сбросить Пушкина, Достоевского и Толстого с парохода современности». Эпатажность, смелые эксперименты, скандальность — это про футуристов. В отличие от представителей других течений, футуристы особенно старались привлечь к себе внимание и были уверены в своей «избранности».

Как отличить. Большое количество неологизмов — новых, необычных слов, эксперименты с рифмами и с графикой — «внешним видом» стихотворений. Одной из ведущих становится тема города.

Примеры. Взгляните на отрывок из стихотворения Маяковского: такая «разорванность» строк — отличительная черта многих произведений футуристов:

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

«Старшие» и «младшие» символисты

«Старшие» символисты ещё не создали системы символов, поэтому больше работали с формой: стихотворным строем, повторами и звукописью.

«Младшие» символисты имели устоявшуюся систему символов. Они опирались на религиозно-философские учения Соловьёва, поэтому в их поэзии ярко выражено предчувствие перемен: старый миропорядок скоро рухнет, и спасти его может только Божественная Красота.

Валерий Брюсов

Брюсов относился к «старшим» символистам. Он был убеждён, что русская поэзия бедна и её нужно освежить — поэтому стал первым, кто разрабатывал новые поэтические приёмы.

Тема города. Отношение поэта к городу двойственное: с одной стороны, урбанизация — это прогресс, а с другой — мощная разрушительная сила.

Исторические и географические мотивы. Творчеству символистов было свойственно двоемирие — противопоставление двух реальностей. Обращение к истории и географии у Брюсова — один из способов показать это двоемирие. Ещё Брюсов в стихах с историческими мотивами часто восхищается величием ярких личностей.

Мотив мечты и тема творчества. Мотив двух реальностей Брюсов превращает в мотив мечты. Эта мечта тесно связана с творчеством: в рамках символизма поэт — творец, которому доступно созерцание тайн, скрытых от глаза обычного человека. В творчестве поэт способен создавать свою реальность, поэтому творчество — дар и нелёгкий труд. Этот труд Брюсов и славит в своих стихах.

Торжественность, внимание к рифме и ритму. Для Брюсова очень важны рифма, ритм и размер стиха: ради сохранения рифмы он готов пожертвовать образами и содержанием. Его поэзия строга, гармонична и часто похожа на торжественную речь ораторов.

Константин Бальмонт

Бальмонт — ещё один «старший» символист. В произведениях Бальмонта сильны черты импрессионизма — стремления передать мимолетную красоту мгновения.

Индивидуализм и идея «сверхчеловека». «Я хочу быть первым в мире, на земле и на воде», — эта мысль в разных формулировках повторяется во многих его стихах. Много стихов Бальмонта посвящены душевным переживаниям героя. Поэт сохранял на бумаге все самые мимолетные и тонкие состояния души.

«Зыбкие» образы. Любимые образы символиста-импрессиониста Бальмонта — стихия, миг, туман и всё, что связано с зыбкостью и непостоянством. Кстати, именно поэтому часто говорят, что в его поэзии много «бессознательного».

Ненависть к городу. Тема города у Бальмонта обретает совершенно другое выражение, чем у Брюсова: в своей ненависти поэт категоричен.

Певучесть и музыкальность. Для Бальмонта в приоритете мелодичность. «Текст как музыка» в символизме — это как раз про него. В отличие от ораторского звучания стихов Брюсова, у поэзии Бальмонта «напевный» характер. Поэт активно использует звукопись (повторения гласных и согласных звуков) и прилагательные — не зря его называли «королем эпитета».

Блок — «младший» символист. Огромное влияние на него оказали идеализм Платона (реальный мир — лишь отражение вечных идей) и философия Владимира Соловьёва (идея Мировой Души, Вечной Женственности, которая соединяет земную жизнь и Бога). Поэтому символизм Блока имеет религиозно-мистический характер.

Как отличить стихи Блока

Образ Прекрасной Дамы. Божественная Красота у Блока выразилась в образах Прекрасной Дамы и Незнакомки, которые стали вечными символами. Чистая, непорочная, как будто из другого мира — в стихах о Прекрасной Даме прослеживается существование двух реальностей, нашей и идеальной.

Тема Родины. Блок откликается на революционные события, поэтому в его творчестве значительное место занимают любовь к Родине и тема России.

Тема города. В поэзии Блока тоже часто появляется город, но это город в стиле Достоевского: бедность, зловоние, кабаки и обречённость.

Система символов. Если «старшие» символисты ещё не создали иерархии символов, то у Блока вырисовалась настоящая символическая система.

Поэт активно пользовался цветописью — выстраивал систему символов, основанную на цветах. Так, «жёлтый» стал у него цветом пошлости, повседневности, а «белый» — цветом чистоты и непорочности.

Акмеизм. Мотивы экзотических стран. Гумилёв долго находился под влиянием символизма и, даже будучи акмеистом, не отказался от его наследия. Цель акмеизма — не отказ от мотивов потусторонней реальности, а возвращение к реальной жизни. Поэтому в стихах Гумилёва часто появляются экзотические африканские страны.

Потусторонняя реальность символистов — абстрактный, неназываемый мир. В экзотической реальности Гумилёва есть конкретика: он изображает другие миры прямо на Земле, и эти сюжеты основаны на его личном опыте и впечатлениях от путешествий.

Образ героя-путешественника. Герой Гумилёва — уже не пассивный созерцатель непостижимых истин, как у символистов. Он путешественник и конквистадор. И муза у него особенная — Муза Дальних странствий.

Образ женщины. Отношение лирического героя Гумилёва к женщине неоднозначное — «ненавижу и люблю». Часто женщина предстает воплощением зла и коварства в противовес абсолютному поклонению символистов Вечной Женственности.

Точные образы. Главный принцип Гумилёва — доверять тому, что видишь: мир живописен сам по себе, и для его описания не нужны абстрактные образы. В отличие от символистов, Гумилёв для передачи настроения использует реальные, яркие и точные образы. Даже для «возвышенных» тем, как пейзажи или любовь, Гумилёву достаточно простых слов и понятных каждому сравнений.

Жену Николая Гумилёва легко узнают не только по портретам, но и по поэтическим произведениям — женская поэзия до сих пор ассоциируется с её именем. Психологизм вещей, откровенность героини — у акмеизма Ахматовой есть свои, уникальные черты.

Психологизм. Чувства и эмоции героини передаются не напрямую, а через мир вещей, детали материального окружающего мира, внешние проявления человека. Эти детали могут быть понятны читателю сразу или вызывать ассоциации, но никогда не появляются просто так. Николай Гумилев так писал о стилистике Ахматовой: «Она почти никогда не объясняет, она показывает».

Звенела музыка в саду

Таким невыразимым горем.

Свежо и остро пахли морем

На блюде устрицы во льду.

Сильная, самодостаточная героиня. Акмеизм унаследовал идею сверхчеловека, и у Ахматовой мы видим сдержанную и независимую героиню, не склонную прямо выражать свои эмоции — однако детали «выдают» её. В символизме женский образ возвышен и загадочен — у Ахматовой героиня достаточно откровенна и не стесняется даже своих стоптанных каблуков.

Естественный стиль. За стремительность сюжета стихотворения Ахматовой часто называют новеллами. В них практически нет описательности, красочных гумилёвских образов или возвышенных сравнений символистов. Отличительные черты — живой, естественный язык, разговорная речь, строгий синтаксис.

Один из любимых приёмов Ахматовой — анжамбеман, перенос части предложения на другую строку. Например:

Мою нежность не спутаешь

Ни с чем.

Осип Мандельштам Образ камня. Акмеисты стремились избавиться от присущей символизму нагромождённости туманных образов. В основе акмеизма лежит кларизм, или ясность слова. Камень для Мандельштама — это слово само по себе, со своим значением и природной образностью, а поэт — архитектор, скульптор, который работает с этим камнем.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,

Я изучал твои чудовищные ребра,—

Тем чаще думал я: из тяжести недоброй

И я когда-нибудь прекрасное создам...

Мотив смерти и вечности. Жизнь человека конечна — вечны только произведения искусства, считал Мандельштам. Поэтому в его произведениях мотив смертности, хрупкости человека переплетается с вечной жизнью и бессмертием архитектуры. Часто в стихах упоминается «узор» как что-то вечное, что остаётся после скоротечной жизни его создателя.

Историзм и культурный контекст. Стихи Мандельштама, как и Ахматовой, изображают вещный мир. Но если у Ахматовой вещи служат для отображения переживаний лирической героини, то у Мандельштама каждая вещь несёт в себе отголосок истории. Окружающий мир не обезличен: есть вещи с религиозным значением, есть с культурным.

Сознательная поэзия. Мандельштам ставит смысл выше формы. Если для символистов важнее музыкальность речи, внешние черты поэзии, то для для Мандельштама главное — её смысл. Его стихотворения наполнены аллюзиями, культурными символами, историческими отсылками.

Футуризм. Велимир Хлебников

Словотворчество — «заумный язык», или «заумь». Хлебников занимался словотворчеством и созданием неологизмов ещё до того, как примкнул к другим футуристам. Его эксперименты вылились в теорию «заумного языка» — языка будущего, который объединит всех людей. Хлебников целенаправленно отказывается от использования заимствований и сам называет себя не футуристом, а будетлянином. Слово для Хлебникова ценно не смыслом, которое несёт, а само по себе.

Вопреки общему мнению, заумный язык — это не бессмысленный набор звуков. Заумь Хлебникова либо основана на корнях других русских слов, либо создана по уже существующей словообразовательной модели.

Древнерусские мотивы, фольклор. Хлебников очень чуток к русскому народному творчеству. В его стихотворениях часто появляются образы из славянской мифологии, а сами они похожи на былины про богатырей. Он использует возвышенно-устаревший язык и древнеславянскую лексику. Слова, заимствованные из других языков, у Хлебникова почти не встречаются.

Национальная эстетика. Хлебников — поэт, который буквально объединил в своих произведениях разные времена и пространства. Индия, Япония, огромная и разнообразная Россия — в стихах Хлебникова проявился его интерес к разным народам и их национальному колориту.

Владимир Маяковский

Антиэстетизм образов. Здесь проявился характерный для футуристов намеренный антиэстетизм. Метафоры Маяковского шокируют, часто обращены к человеческой анатомии и погружают в другую, фантастическую реальность. Мы видим контраст лирических, чистых и грубых, неэстетичных образов в одном стихотворении.

Антибюрократические и антибуржуазные мотивы. Многие стихи Маяковского пропитаны иронией в адрес бюрократии и капитализма. Появляются типажи героев — мужчина с капустой в усах как типичный представитель мещанства или канцелярский служащий Иван Ваныч, которому приходится присутствовать на двух заседаниях сразу.

«Лесенка». Для передачи интонации Маяковский экспериментировал с внешним видом стихотворения. Так появилась знаменитая разбивка строк стихотворения на фрагменты в форме «лесенки». «Лесенка» помогала читателю правильно «услышать» стихотворение даже при чтении про себя. Маяковский часто сам декламировал свои стихи.

Неологизмы. Если неологизмы Хлебникова не рождают в голове чёткого образа, то неологизмы Маяковского более яркие и конкретные. «Крикогубый Заратустра», «быкомордая орава» — каждый неологизм состоит из конкретных понятий, поэтому представить образ гораздо проще.

Игорь Северянин

Музыкальность символизма. Свои стихи Северянин называл «поэзами» и, в отличие от Маяковского, не декламировал их, а пел. Многим стихотворениям он давал названия романтических жанров — например, элегии.

Эгоцентризм поэзии. Северянин был приверженцем эгофутуризма, поэтому часто центром его поэзии становилось «Я»: самовосхваление, дань собственной гениальности, тема славы поэта. Но, в отличие от других футуристов, Северянин не рвал с классической традицией. Хотя Северянин стремился шокировать публику, он придерживался установившихся канонов.

«Салонный» поэт. Северянин считался поэтом для молодых людей из аристократических кругов. Местом действия стихов он делал рестораны и будуары, а предметом описания — любовь из рыцарских романов.