Серебряный век русской культуры.

В 90-х годах XIX в. русская культура переживает мощный взлёт. Новая эпоха, породившая целую плеяду литераторов, художников, музыкантов, философов, получила название "серебряный век". За короткий отрезок времени - рубеж XIX - XX вв. - в русской культуре сконцентрировались чрезвычайно важные события, появилась целая плеяда ярких индивидуальностей, а также множество художественных объединений.

Россия переживала тогда невероятно интенсивный интеллектуальный подъём, в первую очередь - философии и поэзии, воистину, по мнению Н. Бердяева, "русский культурный ренессанс". Ему принадлежит и другое определение этого периода - "серебряный век".

Символизм

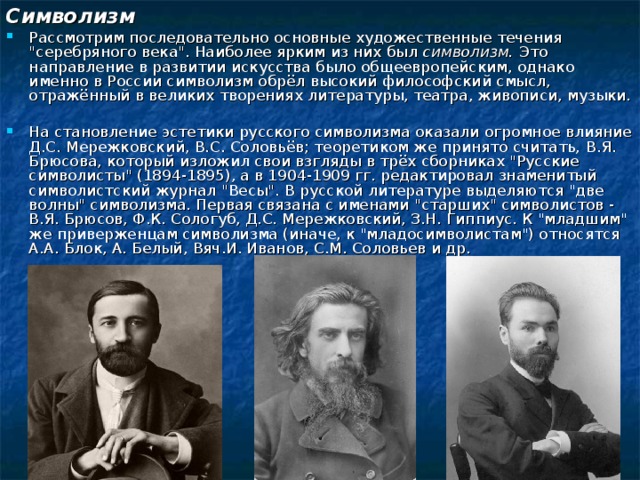

- Рассмотрим последовательно основные художественные течения "серебряного века". Наиболее ярким из них был символизм. Это направление в развитии искусства было общеевропейским, однако именно в России символизм обрёл высокий философский смысл, отражённый в великих творениях литературы, театра, живописи, музыки.

- На становление эстетики русского символизма оказали огромное влияние Д.С. Мережковский, В.С. Соловьёв; теоретиком же принято считать , В.Я. Брюсова, который изложил свои взгляды в трёх сборниках "Русские символисты" (1894-1895), а в 1904-1909 гг. редактировал знаменитый символистский журнал "Весы". В русской литературе выделяются "две волны" символизма. Первая связана с именами "старших" символистов - В.Я. Брюсов, Ф.К. Сологуб, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус. К "младшим" же приверженцам символизма (иначе, к "младосимволистам") относятся А.А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов, С.М. Соловьев и др.

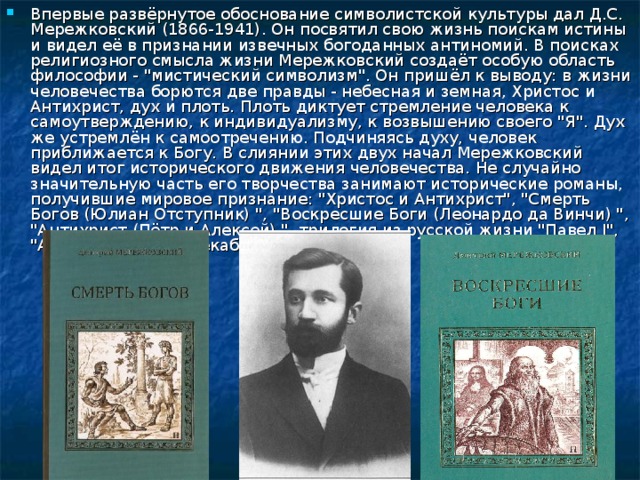

- Впервые развёрнутое обоснование символистской культуры дал Д.С. Мережковский (1866-1941). Он посвятил свою жизнь поискам истины и видел её в признании извечных богоданных антиномий. В поисках религиозного смысла жизни Мережковский создаёт особую область философии - "мистический символизм". Он пришёл к выводу: в жизни человечества борются две правды - небесная и земная, Христос и Антихрист, дух и плоть. Плоть диктует стремление человека к самоутверждению, к индивидуализму, к возвышению своего "Я". Дух же устремлён к самоотречению. Подчиняясь духу, человек приближается к Богу. В слиянии этих двух начал Мережковский видел итог исторического движения человечества. Не случайно значительную часть его творчества занимают исторические романы, получившие мировое признание: "Христос и Антихрист", "Смерть Богов (Юлиан Отступник) ", "Воскресшие Боги (Леонардо да Винчи) ", "Антихрист (Пётр и Алексей) ", трилогия из русской жизни "Павел I", "Александр I", "14 декабря".

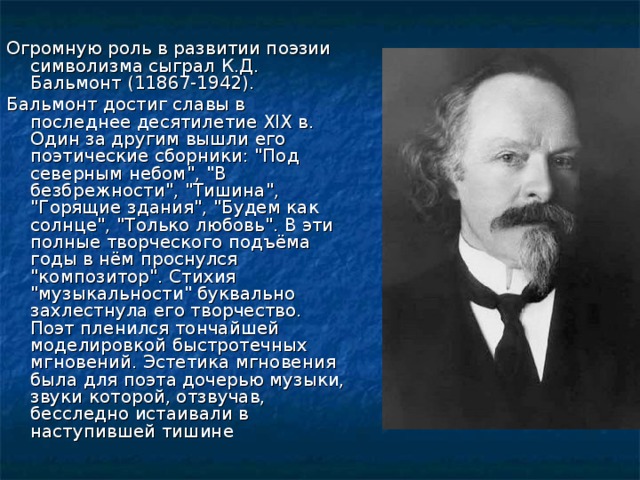

Огромную роль в развитии поэзии символизма сыграл К.Д. Бальмонт (11867-1942).

Бальмонт достиг славы в последнее десятилетие XIX в. Один за другим вышли его поэтические сборники: "Под северным небом", "В безбрежности", "Тишина", "Горящие здания", "Будем как солнце", "Только любовь". В эти полные творческого подъёма годы в нём проснулся "композитор". Стихия "музыкальности" буквально захлестнула его творчество. Поэт пленился тончайшей моделировкой быстротечных мгновений. Эстетика мгновения была для поэта дочерью музыки, звуки которой, отзвучав, бесследно истаивали в наступившей тишине

Хрестоматийным в истории символистской поэзии стало стихотворение-гимн "Будем как солнце" (1903). Солнцу - идеалу космической красоты, его стихийной силе и животворящей мощи посвятил Бальмонт немало возвышенных строк. Пожалуй, в русской лирике нет мастера, сопоставимого с Бальмонтом по страстности пантеистического мироощущения:

Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце

И синий кругозор.

Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце

И выси гор.

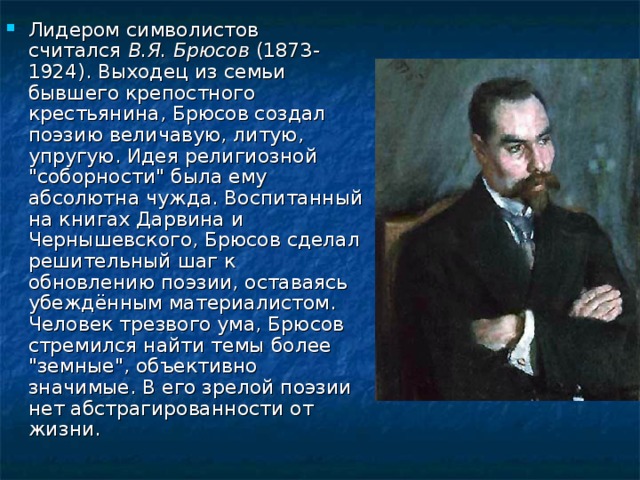

- Лидером символистов считался В.Я. Брюсов (1873-1924). Выходец из семьи бывшего крепостного крестьянина, Брюсов создал поэзию величавую, литую, упругую. Идея религиозной "соборности" была ему абсолютна чужда. Воспитанный на книгах Дарвина и Чернышевского, Брюсов сделал решительный шаг к обновлению поэзии, оставаясь убеждённым материалистом. Человек трезвого ума, Брюсов стремился найти темы более "земные", объективно значимые. В его зрелой поэзии нет абстрагированности от жизни.

![Смешение мистики и гротеска, высокого и низменного, серьёзного и ироничного - так можно охарактеризовать необъятный образный мир Андрея Белого (Б.Н. Бугаева [1880-1934]). Блистательный поэт, прозаик, критик, филолог, он был талантлив во всём.](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/10/20/s_5bcafd5757d81/img7.jpg)

- Смешение мистики и гротеска, высокого и низменного, серьёзного и ироничного - так можно охарактеризовать необъятный образный мир Андрея Белого (Б.Н. Бугаева [1880-1934]). Блистательный поэт, прозаик, критик, филолог, он был талантлив во всём.

- В 1909 году выходит книга "самосожжения и смерти" - "Пепел", посвящённая памяти Некрасова. Что связывало поэта-символиста с "рыдающей" некрасовской музой? Обращение к классику русского реализма открыло для Белого путь к познанию России. Следующая крупная работа Белого - сборник стихов "Урна". В нём совсем иной мир. "Урна" была задумана мастером как "раздумья о бренности человеческого естества с его страстями и порывами". В этой книге Белый откровенно мистифицирует читателя, ведёт с ним "игру". Он легко соединяет "прошлое" и "будущее", классическую речь российской поэзии XVIII в. с изысканными современными образами.

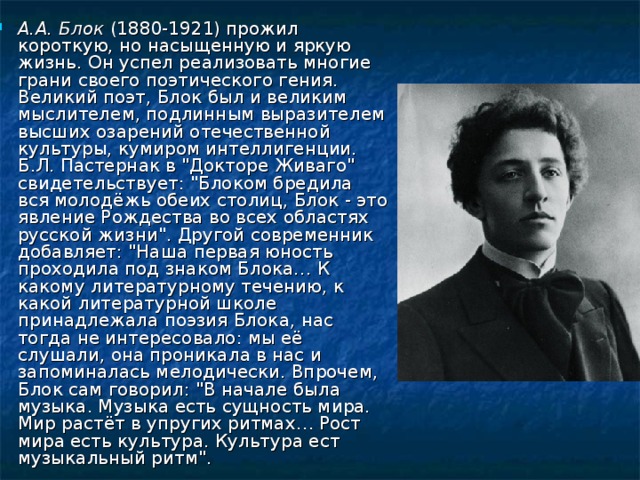

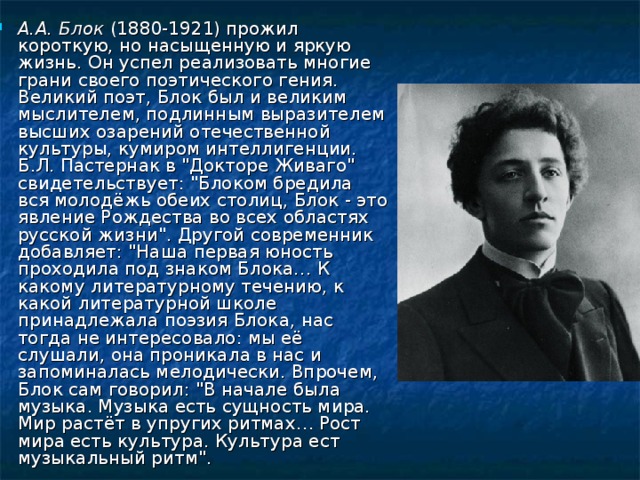

- А.А. Блок (1880-1921) прожил короткую, но насыщенную и яркую жизнь. Он успел реализовать многие грани своего поэтического гения. Великий поэт, Блок был и великим мыслителем, подлинным выразителем высших озарений отечественной культуры, кумиром интеллигенции. Б.Л. Пастернак в "Докторе Живаго" свидетельствует: "Блоком бредила вся молодёжь обеих столиц, Блок - это явление Рождества во всех областях русской жизни". Другой современник добавляет: "Наша первая юность проходила под знаком Блока… К какому литературному течению, к какой литературной школе принадлежала поэзия Блока, нас тогда не интересовало: мы её слушали, она проникала в нас и запоминалась мелодически. Впрочем, Блок сам говорил: "В начале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растёт в упругих ритмах… Рост мира есть культура. Культура ест музыкальный ритм".

Большое место в лирике поэта занимает тема Родины:

Россия, нищая Россия,

Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые -

Как слёзы первые любви!. .

И невозможное возможно,

Дорога долгая легка,

Когда блеснёт в дали дорожной

Мгновенный взор из-под платка,

Когда звенит тоской острожной

Глухая песня ямщика!. .

("Россия")

Россия для Блока - даль, простор, путь, наполненный ветром. Она одновременно и падшая, разбойная, и святая, благолепная. России дано определять судьбу поэта, отвечающего ей взаимной любовью:

Русь моя! Жена моя! До боли

Нам ясен долгий путь!

Наш путь - стрелой татарской древней воли

Пронзил нам грудь.

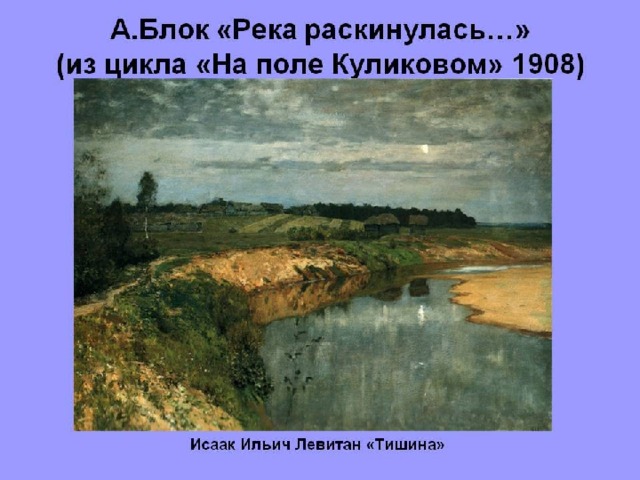

("На поле Куликовом")

Наиболее сильные строки посвятил Блок образам дикой, "скифской" Руси. Многие его мысли о двух потоках мировой истории и культуры, о России и Европе воспринимаются как пророческие

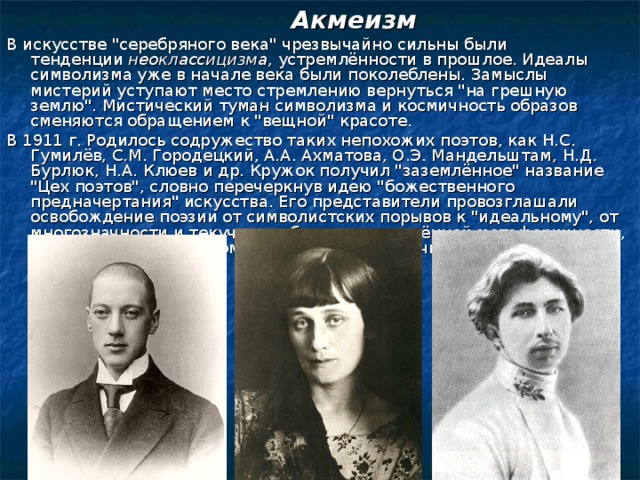

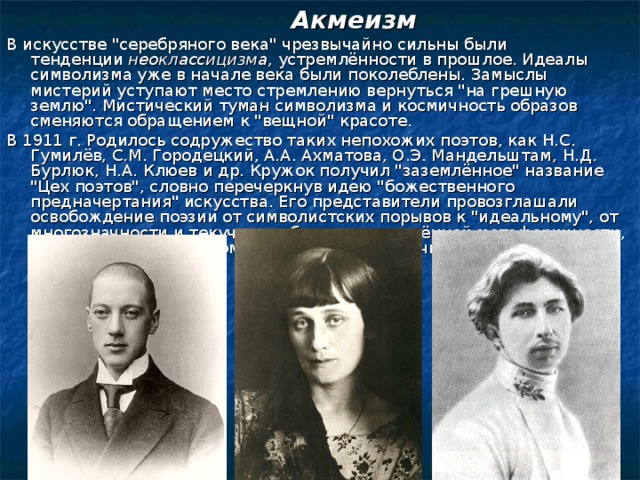

Акмеизм

В искусстве "серебряного века" чрезвычайно сильны были тенденции неоклассицизма, устремлённости в прошлое. Идеалы символизма уже в начале века были поколеблены. Замыслы мистерий уступают место стремлению вернуться "на грешную землю". Мистический туман символизма и космичность образов сменяются обращением к "вещной" красоте.

В 1911 г. Родилось содружество таких непохожих поэтов, как Н.С. Гумилёв, С.М. Городецкий, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, Н.Д. Бурлюк, Н.А. Клюев и др. Кружок получил "заземлённое" название "Цех поэтов", словно перечеркнув идею "божественного предначертания" искусства. Его представители провозглашали освобождение поэзии от символистских порывов к "идеальному", от многозначности и текучести образов, усложнённой метафоричности, возврат к материальному миру, предмету, точному значению слова

- "Вещной мир" М.А. Кузьмина (1872-1936) поразительно разнообразен. В поле его зрения то русская поджаренная булка, то японский фарфор, то маскарадный костюм. Многолики и его герои - "милые актёры без большого таланта", "моряки старинных фамилий", 2франты тридцатых годов"… Из образов мировой культуры Кузьмину ближе всего оказалась атрибутика маскарада ("Маскарад" и др.). Поэта не прельщали такие категории, как исторический дух, атмосфера, социальная среда. В жеманном и галантном прошлом для него важен был прежде всего сам интерьер.

В 1905 г. Вышел первый скромный томик стихов Н.С. Гумилёва (1886-1921) под названием "Путь конквистадоров". Затем были опубликованы сборники "Романтические цветы" (1908) и "Жемчуга" (1910 г).

Призывая расстаться с символизмом, Гумилёв вместе с тем остаётся романтиком и мечтателем, певцом "конквистадоров", "капитанов", "воинов". Предметом его грёз были экзотические гроты, африканские жирафы, восточные миниатюры, сказочные павильоны, далёкие страны:

Оглушённая ревом и топотом,

Облаченная в пламя и дымы,

О тебе, моя Африка, шепотом

В небесах говорят серафимы.

И твоё раскрывая Евангелье,

Повесть жизни ужасной и чудной,

О неопытном думаю ангеле,

Что приставлен к тебе, безрассудной.

(Вступление. К книге "Шатёр")

С акмеизмом было связано начало творческого пути О.Э. Мандельштама ( 1891-1938). Правда, самые первые его поэтические опыты полны символистской иллюзорности. Но стремление к "прекрасной ясности" и "венным темам" оказалось сильнее. Стихи Мандельштама можно назвать "поэзией о поэзии". По справедливому замечанию исследователя начала века В.М. Жирмунского, в его произведениях запечатлено не живое дыхание жизни, а скорее "чужое художественное впечатление". Сам же поэт писал:

Я получил блаженное наследство -

Чужих певцов блуждающие сны…

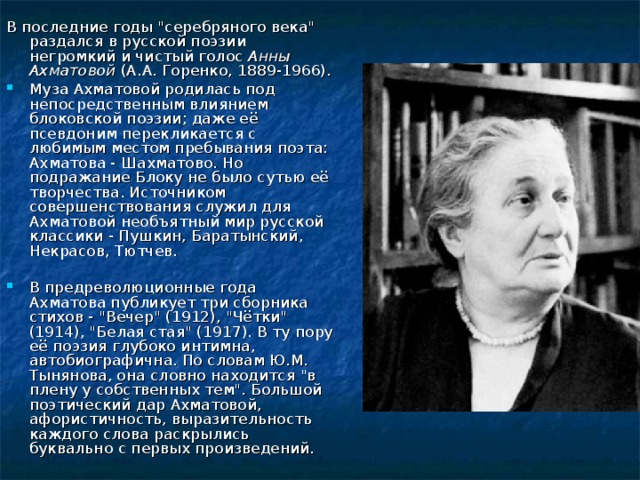

В последние годы "серебряного века" раздался в русской поэзии негромкий и чистый голос Анны Ахматовой (А.А. Горенко, 1889-1966).

- Муза Ахматовой родилась под непосредственным влиянием блоковской поэзии; даже её псевдоним перекликается с любимым местом пребывания поэта: Ахматова - Шахматово. Но подражание Блоку не было сутью её творчества. Источником совершенствования служил для Ахматовой необъятный мир русской классики - Пушкин, Баратынский, Некрасов, Тютчев.

- В предреволюционные года Ахматова публикует три сборника стихов - "Вечер" (1912), "Чётки" (1914), "Белая стая" (1917). В ту пору её поэзия глубоко интимна, автобиографична. По словам Ю.М. Тынянова, она словно находится "в плену у собственных тем". Большой поэтический дар Ахматовой, афористичность, выразительность каждого слова раскрылись буквально с первых произведений.

![Смешение мистики и гротеска, высокого и низменного, серьёзного и ироничного - так можно охарактеризовать необъятный образный мир Андрея Белого (Б.Н. Бугаева [1880-1934]). Блистательный поэт, прозаик, критик, филолог, он был талантлив во всём.](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/10/20/s_5bcafd5757d81/img7.jpg)