СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Семья - как система

Структура семьи, семейные границы, правила.

Просмотр содержимого документа

«Семья - как система»

Семейная система - это открытая система, она находится в постоянном взаимообмене с окружающей средой. Семейная система - это самоорганизующаяся система, т. е. поведение системы целесообразно, и источник преобразований системы лежит внутри ее самой (там же). Исходя из этого понятно, что люди, составляющие семью, поступают так или иначе под влиянием своих потребностей и мотивов. Система первична по отношению к входящему в нее элементу. Поэтому целесообразно работать со всей семейной системой, а не с одним ее элементом.

Семейная система - это группа людей, связанная общим местом проживания, совместным хозяйством, а главное - взаимоотношениями. То, что происходит в семье, часто не зависит от намерений и желаний людей, входящих в эту семейную систему, потому что жизнь в семье регулируется свойствами системы, как таковой. В этом психотерапевтическом подходе утверждается, что намерения и поступки людей вторичны и подчиняются законам и правилам функционирования семейной системы. Это - так называемый принцип тотальности системы.

Представьте себе, что имеется шкала, на которой располагается некое измерение, называемое системностью. От начала этой шкалы к концу ее увеличивается опора в процессе психотерапии на семейную систему как на единицу воздействия.

Крайняя левая точка на этой шкале обозначает вклад психоанализа в семейную психотерапию.

Человеком, который провел работу, которую мы теперь считаем первым примером работы с семьей, был Зигмунд Фрейд.

Рассмотрим известный случай маленького Ганса. Что там было такого, что потом стало использоваться в системной семейной терапии в любом ее варианте?

У мальчика развилась боязнь выхода на улицу из дома в связи с тем, что он боялся встретить на улице лошадей в упряжке. Отец мальчика был одним из учеников Фрейда и рассказал о своем ребенке Фрейду. Фрейд в основном имел дело с отцом, но два раза видел и самого мальчика. Маленький Ганс вырос, стал благополучным молодым человеком и абсолютно не помнил ни о каких своих встречах с Фрейдом, т. е. произошло полное вытеснение этого эпизода из его жизни. Свою фобию он тоже не помнил.

Фрейд разговаривал с отцом и давал ему разные советы по поводу того, как разговаривать со своим сыном. И вот это опосредованное воздействие в конечном итоге привело к излечению ребенка.

Подробнее об этой работе 3. Фрейда как о варианте семейной психотерапии вы можете прочесть в статье М. Ю. Арутюнян, напечатанной в Московском психотерапевтическом журнале.

Итак, опосредованность воздействия - общение с одним человеком с тем, чтобы помочь другому, прием, который используется в семейной терапии с тех пор.

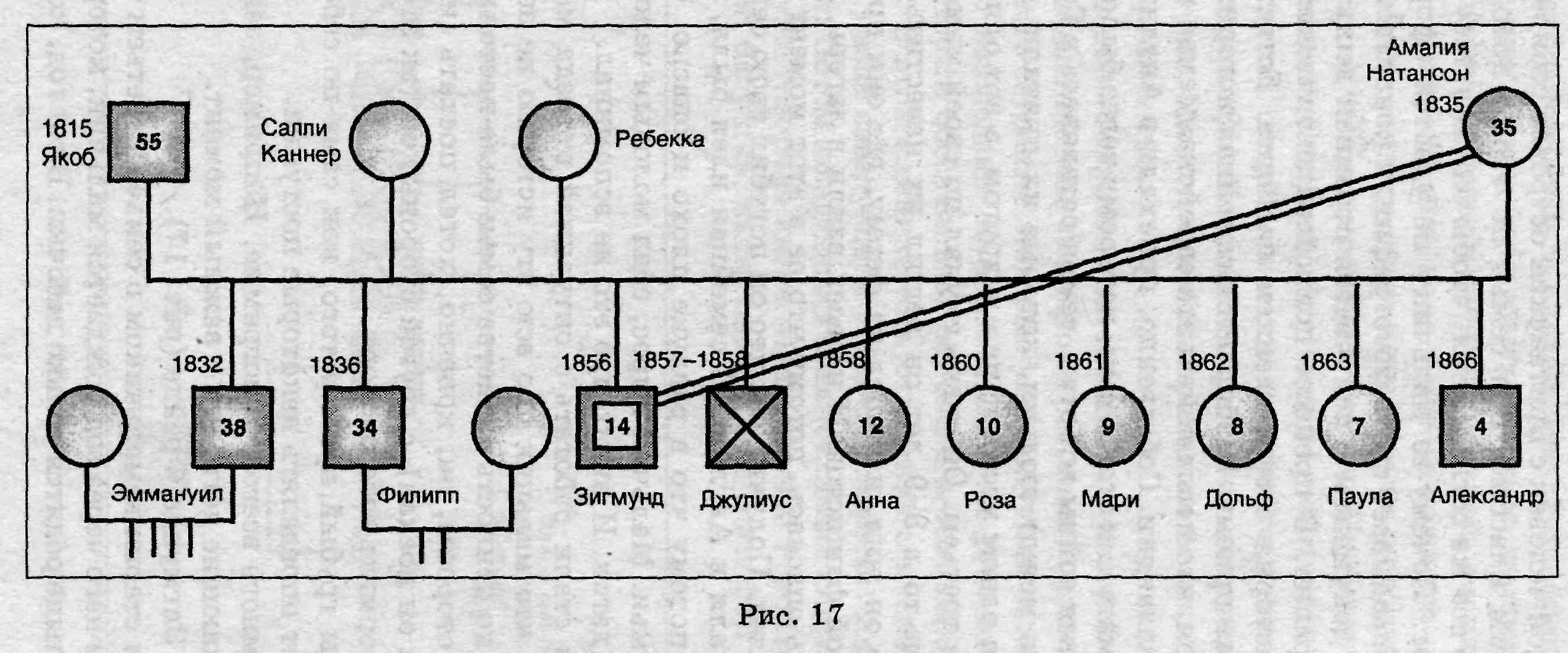

Случай маленького Ганса - своего рода преддверие семейной психотерапии. А вот непосредственно работой с семьей, хоть и в психоаналитической традиции, занимался классик современной системы терапии - Мюррей Боуэн. У него на приеме присутствовал один человек, что теперь редко можно увидеть, потому что на прием приходит вся семья целиком; но разговаривал Мюррей Боуэн с этим человеком о том, как пережитое в его родительской семье переносится в его текущую жизнь. Он создал технику ге-нограммы, которая используется до сих пор, и предложил некоторые принципы ее анализа. Генограмма - это система записи взаимоотношений людей в поколениях.

Анализируя семейные истории и семейные генограммы, Мюррей Боуэн пришел к некоторым интересным наблюдениям: он заметил, что существуют определенные стереотипы взаимоотношений, которые повторяются и воспроизводятся в поколениях. Представим себе, что в некоторой семье существовал определенный конфликтный стереотип в отношениях матери и сына. По мнению Боуэна, если конфликты не изживаются в процессе жизни и взросления человека, в данном случае сына, то это есть признак семьи с низким уровнем дифференциации ее членов друг от друга. То есть он считал это такой особенностью семейной жизни, которая тормозит все дальнейшее психическое развитие ребенка, растущего в подобной семье. Так вот, если такой конфликт (даже если мать с сыном не живут вместе уже 10 лет и не видятся) остается неотработанным, неотреагированным в психическом содержании сына, то он обязательно воспроизведется в отношениях этого человека с его собственной женой.

М. Боуэн разрабатывал теорию дифференциации, о которой мы будем говорить ниже более подробно, но в общем виде его идея, которая используется очень активно и в последнее время подтверждается экспериментальными исследованиями, звучит так: если есть дисфункция по вертикали, значит, она повторится по горизонтали. Он разработал генограмму, сформулировал принцип дифференциации, оставил огромное количество замечательных клинических наблюдений за плохо дифференцированными семьями. Он был пионером семейной психотерапии, хотя «дизайн» приема у него был еще индивидуально-психотерапевтическим.

Рассмотрим следующую точку на оси возрастания «системности» при оказании психологической помощи семье. Большое влияние оказал клиент-центрированный подход Карла Роджерса. В семейной терапии выразителем его идей была Вирджиния Сатир. Она стала принимать семьи целиком. Несвободный от традиций психоанализа, Мюррей Боуэн размышлял над тем, как семейное прошлое влияет на семейное настоящее. В отличие от него, Вирджиния Сатир прежде всего обращала внимание на настоящее пришедшей к ней семьи, на текущие отношения людей. Она, таким образом, действовала в соответствии с базовым принципом клиент-центрированного подхода: «Самое важное значение в психотерапии имеет ситуация здесь и теперь».

Вирджинию Сатир больше всего интересовали те изменения, которые она могла осуществить здесь и теперь в своем кабинете. Все техники, которые она развивала и которые до сих пор очень эффективны, - это техники изменения семейной ситуации здесь и теперь, быстро, прямо сейчас. Важно было создать для людей новый опыт взаимодействия, новый опыт ощущений, совместно пережитый в кабинете психотерапевта. Была еще одна причина использования принципа «здесь и теперь». К Вирджинии Сатир часто приходили семьи, посланные на курс семейной терапии по постановлению суда. В начале 60-х годов в Америке стала развиваться гуманистическая идея о том, что, вместо того чтобы наказывать человека за преступления, сажая его в тюрьму, лучше попытаться его вылечить - принудительно отправить на психотерапию. Перед профессионалом, который обслуживал муниципальные структуры, ставили задачу: посылаем к вам семью, в которой живет наркоман; добейтесь того, чтобы он перестал употреблять наркотики и стал работать. Это вполне реально, и психотерапевты, работающие в странах, где существует развитая система медицинского страхования, часть своего времени посвящают решению такого рода задач.

Представьте себе ситуацию: приходит семья, которая не давала никакого запроса на получение психологической помощи, вообще не понимает, что она делает у психотерапевта. По постановлению суда семья является в такое-то время в такой-то кабинет, и альтернатива психотерапии - отсидка в тюрьме. У психотерапевта в такой ситуации есть совершенно конкретная задача. Он должен немедленно сформировать у семьи мотив на получение психологической помощи. Вирджиния Сатир с этим справилась блестяще. Она создала систему воздействий, меняющих семейные отношения хотя бы на тот час, который люди проводили у нее в кабинете. Испытав нечто новое в кабинете психотерапевта, люди могли эти новые отношения попробовать воспроизвести в своей реальной жизни.

Принцип «здесь и теперь» в семейной психотерапии очень важен и актуален. Методики и техники Вирджинии Сатир широко используются современными специалистами.

Следующая точка на рассматриваемой оси указывает на начало проникновения идей кибернетики в психотерапию семьи.

Стали возникать наблюдения за тем, что все системы: технические, биологические и социальные - более или менее развиваются и подчиняются одним и тем же законам. Например, было замечено, что структура системы в большой мере влияет на содержание ее деятельности. Собственно говоря, это новое было хорошо забытым старым. Например, правилами этикета предписывалось звать на вечер нечетное число гостей - не меньше трех, но не больше девяти. Мужчин должно было быть на одного человека больше, чем женщин. Если эти правила соблюдались, вечер проходил весело и интересно.

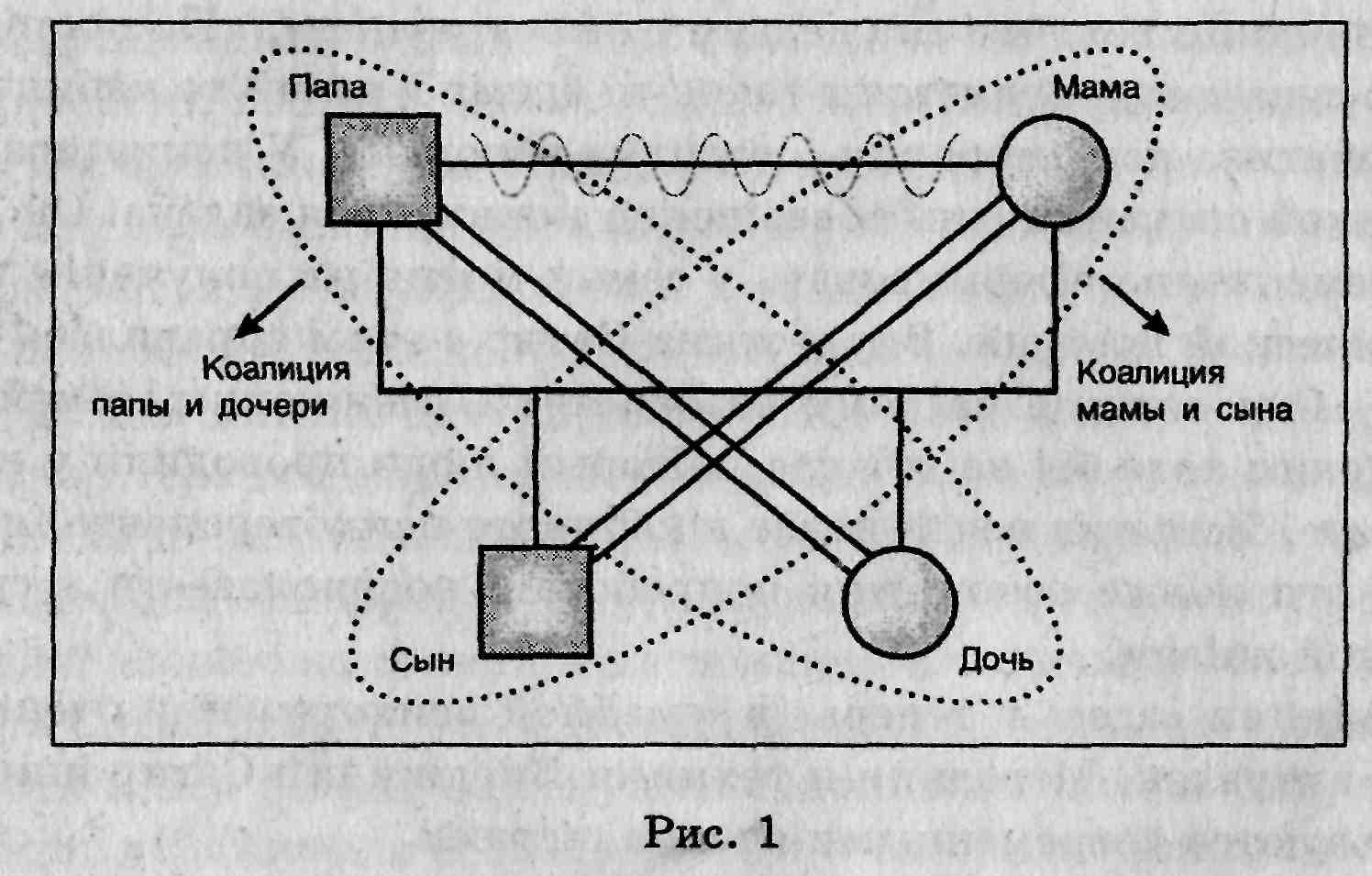

Представители структурного подхода в семейной психотерапии показали, как содержание семейной системы зависит от ее структуры. Человеком, который очень много занимался этим, был Сальвадор Минухин. Он рассматривал границы семей и коалиции, существующие в ней, и выявил некую закономерность, которая сейчас уже всеми признана, а именно: вертикальные коалиции - дисфункциональны, а горизонтальные коалиции - функциональны. Представьте себе семью, состоящую из мамы и папы и двух детей - девочки и мальчика. Между родителями отношения конфликтные, но у мамы отличные отношения с сыном, а у папы - с дочерью (рис. 1).

Таким образом, есть две коалиции, существующие в этой системе. Это и называется коалицией по вертикали.

Такого рода коалиция, когда межпоколенная близость людей больше, чем внутрипоколенная, и считается дисфункциональной. В связи с этим возникают разного рода нарушения развития: как нарушения развития всей семейной системы, так и нарушения развития детей, втянутых в эти коалиции.

Хорошо известно, что психологическое здоровье человека во многом зависит от того, каким образом удовлетворялись потребности его психического развития в детстве. Для того чтобы человек вырос здоровым и стал эффективным в своей жизни, он должен удовлетворить, по крайней мере, шесть базовых психологических потребностей. Не буду сейчас подробно останавливаться на теории Эриксона: аудитория с ней, разумеется, хорошо знакома. Необходимо учесть, что ребенок входит в семью, где существуют свои потребности. Если этот самый маленький человек начинает «обслуживать» потребности взрослого, например, любимой мамы или любимого папы, то он не имеет возможности пройти свои стадии психического развития. Последствия этого бывают самыми разными, чаще всего - драматичными.

Например, случай, который длится у меня уже года два, нет - три. Для меня это очень нетипично: при системном подходе годами случаи не длятся.

Итак, идентифицированный пациент - девушка, которая попадает ко мне по просьбе моего коллеги, - в депрессии, связанной со смертью матери.

Одинокая, с двумя высшими образованиями, умница-красавица. Папа у нее был алкоголиком. С мамой она всегда была очень близка. Когда папа приходил пьяным, мама оставалась с маленьким братом, а девочка шла успокаивать пьяного папу, потому что он ее не бил, а маму бил. Она его очень боялась, но, поскольку она понимала, что мама не может оставить маленького ребенка, она шла, разговаривала с папой, успокаивала его. Цель была - чтобы папа лег. Когда папа ложился и засыпал, можно было жить. Девушка помогала маме выживать в трудном браке всю свою жизнь. Папа изменяет маме, мама рассказывает об этом дочери. Дочь утешает маму. Ей очень приятно, что мама ей так доверяет. Все последние классы школы и в студенческие годы ее сверстники общаются, веселятся, влюбляются и создают семьи, а она - в булочную и домой: не обижает ли папа маму?

Когда ей было лет 25, папа получил еще одну квартиру. И мама говорит, что надо непременно занять эту квартиру, потому что, имея пустую площадь, папа обязательно будет гулять. Образовались две квартиры. Съезжаться - смысла нет, т. к. предполагалось, что девушка скоро выйдет замуж. И поэтому мама решила: «Ты остаешься в нашей старой квартире, а мы с отцом и младшим братом переезжаем в новую». Это решение очень огорчает девушку, у нее начинается депрессия, потому что она считает, что не нужна своей семье. Я полагаю, что к этому моменту в семье уже произошла инверсия ролей: она стала слишком опекать свою маму. Они поменялись ролями: моя клиентка стала функциональной мамой, а ее мама стала ее функциональной дочкой. Маме это было уже, видимо, очень тяжело, и ей захотелось жить своей жизнью. Итак, наша клиентка остается одна в старой квартире, а мама с папой и младшим братом - уезжают жить в новую. Она примерно полгода очень плохо себя чувствует, часто плачет, поступает в еще один вуз и учится там, чтобы занять все свое время. В какой-то момент мама трагически погибает. И все мамины взгляды на жизнь, ее установки и весь тот багаж, который в течение жизни попадал в голову нашей клиентке, становится чуть ли не высеченным на скрижалях. Потому что это дань памяти матери, которую моя клиентка очень любила. Ну а в багаже-то что? Там замечательные идеи, с которыми трудно жить. Например: ты не должна ходить в гости к своей замужней подруге, пока ты еще девушка, т. к. чужой муж будет смотреть на тебя не теми глазами и ты сослужишь плохую службу своей дорогой подруге; не бывает дружбы между мужчинами и женщинами; замуж выходят девственницей один раз и навсегда; мужчинам нельзя доверять, но с ними нельзя ссориться, поэтому надо ловчить, обманывать и умненько так добиваться своего. Это - правила жизни с тайным врагом, т. е. хорошо узнаваемые установки маргинальной культуры первого городского поколения. Надо ли говорить о том, что эта во всех отношениях достойная женщина, из которой могла бы получиться прекрасная жена и мать, одинока. Единственное, что мне удалось сделать, - снять ее депрессию и немного расширить кругозор.

Таким образом, мы видим, что все вертикальные коалиции - дисфункциональны. Функциональны - горизонтальные коалиции. Был бы нормальным брак, была бы супружеская коалиция сильнее детско-родительской, не было бы проблем у нашей клиентки.

Примерно в это время (конец 60-х годов) и стала появляться системная семейная терапия в том современном виде, в котором она существует и теперь. Выделяют несколько вариантов системной семейной терапии. Мы уже упоминали структурный подход С. Минухина.

Сальвадор Минухин много работал с бедными негритянскими семьями. Это так называемые женские семьи. Мама и дети - в центре семьи, папа - на периферии: он то пьет, то колется, то пропадает где-то. Такая структура американской черной семьи сложилась неслучайно. Во времена рабства не принято было сохранять и культивировать семейные связи рабов. Черного раба использовали как производителя - у него были женщины и дети, но не было семьи. Роль мужа и отца была разрушена, она до сих пор не восстановлена в популяции. Интересно, что в Латинской Америке католическая церковь настояла на нерушимости и святости супружеских уз для всех, для рабов в том числе, и там роль мужчины в семье полностью сохранилась. Минухин создал целую систему включения этого периферийного папы в семью и выстраивания супружеской коалиции, здоровой коалиции (рис. 2).

С. Минухин усиливал супружеские связи, повышал внутрисемейный статус отца, его авторитет, меняя тем самым структуру семейной системы.

Существует стратегическая системная семейная терапия. Джей Хейли, Клу Маданес - очень известные имена в этом подходе. Стратегическая семейная терапия ориентирована прежде всего на решение проблем в русле Problem Solving approach. Они сосредотачивают свое внимание на системном симптоме и вырабатывают комплекс предписаний, направленных на снятие симптома. Предлагаемые ими воздействия на семейную систему часто очень эффективны и всегда остроумны.

Миланская школа наиболее полно, так сказать, «увлеклась» системной терапией и занимается в основном перестройкой каких-то системных закономерностей. Она ищет ведущий симптом в системе (собственно, все они ищут симптом в системе) и разрабатывает систему целостных воздействий на симптом, чтобы сразу изменить системное взаимодействие. Много занимается парадоксальными техниками, потому что жизнь в семейной системе действительно парадоксальна. Для того чтобы эти парадоксы разрушить, выдвигаются контрпарадоксы. Эта школа больше всего занимается семейными мифами, правилами и воздействует в основном на эти параметры.

Идем дальше. Сейчас мы начнем заниматься семейной системой.

Семейная система, так же как любая другая система, функционирует под воздействием двух законов: закона гомеостаза и закона развития.

Закон гомеостаза формулируется очень просто: каждая система стремится сохранить свое положение, каким бы оно ни было. Следовательно, семейная система стремится остаться в данной точке своего развития, не хочет никуда двигаться. Это верно как по отношению к функциональным семьям, так и по отношению к дисфункциональным. Для дисфункциональных семей закон гомеостаза - вещь неприятная, потому что в дисфункциональной семье существует много трудного и мучительного, а закон гомеостаза пытается это тяжелое положение сделать стабильным.

На уровне индивидуального сознания закон гомеостаза присутствует в виде примерно таких мыслей и ощущений: перемены хуже, чем то, что есть; перемены пугают больше, чем то, что есть. В более светском виде закон гомеостаза звучит так: «Система в целом должна остаться без перемен».

Согласно закону развития, каждая семейная система должна пройти свой жизненный цикл. Жизненный цикл семьи - это некая последовательность смены событий и стадий, которые проходит любая семья. Семейная система должна создаться и завершиться, так же как человек должен родиться и умереть. Непосредственной физиологической причиной, дающей семье возможность пройти этот жизненный цикл, являются некоторые обязательные для возникновения этой системы события, такие, как брак, а также изменения физического возраста людей и соответственные изменения стадий психического развития.

Впервые жизненный цикл семьи был описан исследовательской группой, которая очень много дала для понимания системных семейных закономерностей. Это группа Грегори Бейтсона; мы неоднократно будем к ней возвращаться. В его группе работали Вирджиния Сатир и Джей Хейли, которые потом станут самостоятельными звездами на небосклоне семейной психотерапии.

Я расскажу вам о жизненном цикле американской семьи.

Первая стадия жизненного цикла описанной в конце 60-х годов американской семьи - это стадия монады: одинокий, финансово самостоятельный молодой человек, живущий отдельно (это было как раз в те времена, когда оплата труда в Америке росла). Он живет сам по себе, вырабатывает некий опыт самостоятельной жизни, реализует правила, усвоенные им в родительской семье, как-то может к ним отнестись, слегка от них отстраниться, проверить их на практике. Это - очень важная стадия как для индивидуального психического развития, так и для развития будущей семьи. Далее молодой человек начинает встречаться с девушкой и вступает с ней в брак (или девушка встречается с молодым человеком и вступает в брак).

Вторая стадия называется стадией диады. Это - первый кризис, когда люди начинают жить вместе и должны договориться о том, по каким правилам это будет происходить. Есть правила, которые можно выработать легко, а есть правила, которые выработать трудно: во-первых, потому что они плохо осознаются, и, во-вторых, потому что они непосредственно привязаны к самооценке.

Правила, о которых разговаривать просто, - это внешние правила жизни. Например, кто из членов семьи планирует отдых, кто моет посуду, кто покупает, кто деньги зарабатывает. Если люди по своему опыту жизни в родительских семьях несильно отличаются, то им о таких внешних правилах договориться довольно просто.

Но в семейной жизни есть и такие существенные вещи, по поводу которых договариваться труднее. Например, правила сексуального поведения. Приведу банальный случай: девушка выросла в такой семье, где мама встречала папу на каблуках и накрашенная, и девушка знает, что это нормальное поведение и что не надо ходить дома в халате, тапках и оскорблять взор супруга своей неприбранностью; хочешь мужа порадовать - намажь лицо, и все будет отлично. А молодой человек вырос в другой семье. На каблуках и накрашенная - это была его первая учительница, которую он ненавидел лютой ненавистью. А дома у него мама была мягкая такая, в халате ходила, в тапках, и ему очень хорошо было. И вот жена ждет мужа с работы на каблуках, думает, что сейчас они отлично время проведут вместе. А он, увидев ее, спрашивает: «Мы что, идем в гости?». Она думает: «Не хочет меня. Может быть, уже разлюбил? Положим на заметку, пойдем в гости». Потом она болеет и ходит в халате и тапках, не нравится себе ужасно, плохо себя чувствует. Муж думает: «Наконец-то жена дома» - и начинает к ней приставать. - «Вот скотина, я болею, а он ...»

Такие вещи очень трудно обсуждать, т. к. люди не понимают, какие ключевые раздражители запускают их поведение. Представляете внутреннюю логику такого молодого человека? «Я прихожу домой, думаю, что сейчас отлично проведем время с женой, а она уже собралась куда-то на выход, только я думаю - она уже дома и моя, а она не дает. Не любит?»

Возникает некое напряжение, которое трудно обсуждать, поскольку не понятно, про что это. Все очень смутно. Выстроить такую четкую линию, кто что делает и когда, кто что чувствует и когда (когда каблуки и когда тапки), - это дело непростое. У людей это происходит на уровне самочувствия какого-то, а вовсе не формулируется в словах. А если бы это можно было вывести на уровень речи и обсудить, то понятно было бы, что данный вопрос можно решить очень просто, как и вопрос о том, идем ли мы сегодня в гости или делаем что-то другое.

Часто эти правила культурно обусловлены. Здесь находится точка, где семейная микросистема смыкается с макросистемой большого социума, в который включена семья. Скажем, какие-то конфликты по типу мужских и женских дел в современной Америке практически не встречаются, а у нас - бывают часто. Помните анекдот: беременный мужчина приходит к врачу, тот говорит: «Боже мой! Как это с вами случилось?», а мужчина объясняет: «Все началось с мытья посуды». Нам смешно, людям другой культуры - не смешно, т. к. они не понимают, о чем идет речь.

Культурные ожидания очень много значат для внутренней семейной жизни. Не говоря уже о правилах родительских семей, которые люди тащат просто килограммами в свою собственную семью.

Далее. Предположим, эта молодая семья не развелась и выяснила все про тапки и каблуки, и все остальное тоже выяснили, и они тогда рожают ребеночка. Или, допустим, они ничего не выяснили, но закон гомеостаза сработал, и они рожают ребеночка, чтобы не развестись. Так или иначе, наступает третья стадия жизненного цикла - триада. Опять время кризиса. Они думали, что все будет лучше, а стало все хуже. Сразу меняются структура семьи и межличностные дистанции (рис. 3).

Во-первых, это структурный кризис семьи. Часто у людей возникает ощущение, что они стали дальше; часто мужчина говорит, что он чувствует себя одиноким, заброшенным, неприсмотренным, потому что женщина занимается либо своей беременностью, либо своим ребенком. Здесь - пик супружеских измен.

Во-вторых, надо опять передоговариваться, потому что должны измениться функции и обязанности людей. При этом закон гомеостаза все равно работает. Ребенок может быть запланированным и желанным, но при этом не удается решить, куда поставить детскую кроватку. Долго не удается решить, даже если места много... Тем не менее ребенок появляется, и место для него находится. Возникают следующие вопросы: кто за что отвечает в процессе выращивания и воспитания ребеночка, кто, как, кому помогает. Вплоть до решения вопроса, кто к нему ночью встает? И так далее, и так далее.

Допустим, это функциональная семья, и они всё решили, и ребенок у них растет. Кризис пройден. Более или менее. Появляется второй ребенок. Начинаются новые проблемы.

Это будет настоящая драма.

Новорожденный ребенок выталкивает старшего из уютного домика родительской любви (рис. 4). В этот момент начинается ревность и соперничество детей. Это новая проблема, с которой надо справиться, не говоря уже обо всех предыдущих, которые воспроизводятся на этой стадии. Опять надо решить, что кому, что когда, кто какие функции на себя берет. В то же время вся семейная ситуация может быть другой: родители находятся в другом возрасте, у них другое состояние здоровья, другие материнские и отцовские чувства. Новый ребенок - это новый характер, новая личность, новые требования.

Есть многочисленные наблюдения за тем, как влияет порядок рождения детей на их положение в семье. В разных культурах порядок рождения влияет на ролевое поведение по-разному. Во многих западных книжках вы прочтете, что старший ребенок - это ответственный, активный, «обродителенный» (есть такой термин «наделенный родительскими функциями») ребенок. Понятно, что это связано с законом о майорате, который был принят довольно рано в западных странах, когда все наследство переходило к старшему ребенку. Там же вы прочтете, что младшие дети - активные, авантюристы; т. к. денег у них не было, они отправились в Америку и колонизировали ее. В тех странах, где закон о майорате был принят позже или не был принят вообще, такого характерологического разделения нет. В России, например, закон о майорате был принят чуть ли не в XVII веке, если я не ошибаюсь, и тотального, повсеместного влияния не имел. Но тем не менее есть некоторые особенности; например, считается, что старшие дети должны заботиться о младших, а младшие должны слушаться старших. В маргинальных культурах старшие должны заботиться о младших, а младшие слушаться не должны.

Следовательно, старший ребенок оказывается в заведомо невыгодном положении, поскольку эта самая иерархия не достроена, она противоречива. Поэтому форма соперничества детей в российских семьях приобретает драматические черты, часто совершенно уродливые, потому что социального правила на этот счет практически нет и каждая семья должна изобретать свое.

Считается, что средний ребенок находится в наиболее комфортном положении. Он более социально грамотный, потому что он умеет быть младшим по отношению к старшему ребенку и старшим по отношению к младшему. И поэтому в своем собственном браке, когда он состоится, этот средний ребенок будет наиболее гибким и социально компетентным. Известны такие наблюдения, которые верны по отношению к западному обществу и не очень верны, по моим наблюдениям, здесь.

Старший брат женится на младшей сестре (пол здесь не имеет принципиального значения), получается так называемый комплиментарный брак. Старший ребенок в семье, вступающий в брак с младшим ребенком из другой семьи, называется комплиментарным, и предполагается, что там будет меньше проблем, поскольку у них обоих уже есть некие ролевые навыки (рис. 5). Старший умеет заботиться и командовать, младший - принимать заботу и подчиняться.

Если же брак создается, например, между двумя младшими детьми или между двумя старшими детьми, то такой брак уже не будет комплиментарным, поскольку там весьма вероятен ролевой конфликт (рис. 6). Младшие дети хотят заботы и не умеют ее оказывать, старшие дети хотят быть одновременно двумя «начальниками», никто почему-то не хочет быть «дураком». А вот средний ребенок выживает в любой ситуации. У меня на этот счет нет статистики здесь, но статистика и там становится все более другой, т. к. браков становится все меньше и меньше в определенных слоях. Там, где в семьях растут единственные дети, снижается количество браков, а количество одиноких людей, живущих всю жизнь вне брака, растет.

На пятой стадии жизненного цикла семьи дети выходят во внешний мир.

Как проверить семью на эффективность воспитания ею детей и правил, которые они получают? Если ребенок, как семейный агент, выходит во внешний мир, например, идет в школу и справляется со всеми школьными требованиями, семья функциональна. Если ребенок не справляется с этими требованиями, значит, семья дисфункциональна.

Функциональная семья - это та семья, которая справляется с поставленными перед ней внешними и внутренними задачами. Дисфункциональная семья, соответственно, - это та семья, которая с этими задачами не справляется. Никаких других понятий нормы и патологии в системном подходе не существует. Каждая семья может оказаться дисфункциональной в какой-то момент своей жизни. Любая дисфункция- это «хотим, но не можем». Хотим, чтобы ребенок был здоров, и не можем этого достичь; хотим, чтобы ребенок хорошо учился, и не можем этого достичь; хотим жить хорошо и не можем этого достичь и т. д. Любая подобного рода конструкция «хотим и не можем» - это признак дисфункции.

Считается, что выход ребенка в школу - кризисный момент для семьи, поскольку семья на этой точке своего развития может оказаться дисфункциональной. Это особенно верно для гиперсоциализирующих семей, которые почти не имеют своих внутренних правил, а присваивают себе социальные правила. И тогда ребенок, который не справляется с какими-то внешними требованиями, например школьными, оказывается для семьи человеком, который всю эту семью «позорит» или не выполняет свою функцию по отношению к этой семье как человек, который должен ее куда-то продвинуть. Ожидания, что ребенок может семью куда-то продвинуть или что ребенок может эту семью опозорить - это ожидания недифференцированных семей, где отдельный человек не есть на самом деле отдельный человек, а есть только представитель чего-то другого, большего, общего. И тогда, конечно, к нему обращены добавочные ожидания: предполагается, что он должен быть не только здоров и счастлив, но и делать многое другое для блага своей семьи в понимании ее старших членов.

Разберем пример. Допустим, у ребенка есть какие-то проблемы в школе, а они часто бывают в начале обучения, потому что первый класс - сильный стресс для ребенка, особенно если его образ жизни до школы был щадящим.

Если ребенок вообще не был ни в каком детском учреждении до школы, а потом оказался в обычном классе, где 30 детей и учителя зовут детей по фамилиям, то для ребенка такая ситуация очень трудна. В этом случае он может не справиться с требованием семьи быть успешным. Неуспешный ребенок не получает в семье поддержки и помощи, потому что там нет внутренних правил, все семейные правила присоединены к социальным. В такой семье учитель всегда прав, взрослого нельзя критиковать, получил двойку — сам виноват и т.д., и т.д.И дальше - только хуже, потому что в таком случае у ребенка нет возможности преодолеть свои трудности. Взрослые не помогают ему, не дают эмоциональной поддержки, не вселяют веру в свои силы, а только увеличивают груз неуспеха. Цена этому - конец познавательной деятельности вообще.

Шестая стадия драматична в любой культуре, потому что здесь требования гомеостаза расходятся с требованиями индивидуального психического развития очень резко. Что происходит? Ребенок в подростковом возрасте должен решить свой кризис идентичности. Для этого он должен ответить на разные вопросы: «Кто я? Куда иду? Зачем?» Ответ: «Я (сын или дочь своих родителей) недостаточен для требований реальности». Быть ребенком своих родителей недостаточно для того, чтобы эффективно приспособиться к быстроменяющимся условиям. Надо быть кем-то еще. Узнать, найти какие-то новые модели жизни ребенок может, только уйдя за пределы семьи. Он может легко это сделать, если в семье надежный тыл. Тогда требование безопасности соблюдается: он идет - рискует - реанимируется в семье, семья дает ему эти возможности. Это функциональная модель. Если семья не дает возможности реанимации, тогда риск ребенка возрастает. Семье, особенно семье дисфункциональной, трудно создать ребенку надежный тыл, потому что за время жизни ребенок стал выполнять определенные функции в семье. Например, он стал медиатором между своими конфликтующими родителями. Или он стал маминым «дружочком» или папиной «подружкой» - он уже занял какую-то функциональную нишу. Если он уходит из семьи, его функции провисают. И тогда семейный гомеостаз начинает трещать, и родители начинают категорически возражать против того, чтобы ребенок отдалялся от семьи, потому что им нужно, чтобы он свои функции выполнял так, как он выполнял их раньше.

Родителям никакие друзья этого ребенка не нравятся, внешняя среда кажется опасной, детские занятия дискредитируются, опасности для здоровья и жизни преувеличиваются. Нередко ребенку внушается его общая жизненная несостоятельность.

Способы привязывания детей многочисленны. Всегда можно сказать: «Ты никому не нужна, кроме меня, никто тебя любить не будет так, как я, потому что у тебя жуткий характер» или еще что-нибудь в этом роде.

Подтекст всех таких сообщений ребенку: «Ты не сможешь выжить вдали от своей семьи».

Часто прохождение шестой стадии жизненного цикла семьи затрудняется совпадением по времени кризиса подросткового возраста ребенка с кризисом среднего возраста родителей. Родители к этому моменту достигли такого возраста, когда они должны подводить какие-то промежуточные итоги. Они должны ответить себе на вопрос о том, почему они живут друг с другом, сложилась ли их жизнь так, как они этого хотели, занимаются ли они тем, что доставляет им какую-то радость или интерес, добились ли они социального успеха и высокого качества жизни. И если этого нет, то они должны объяснить себе, почему. Иногда очень удобно объяснить это нарушением в поведении ребенка. Я не могла сделать карьеру, потому что у меня всегда был трудный ребенок, или больной, или плохо учился, или был неуправляемым. Или я не могу сейчас заниматься тем, чем мне хочется, не потому, что я не справлюсь, а потому, что у меня ребенок в трудном возрасте. И тогда нарушения в поведении ребенка становятся условно выгодными. Ребенок получает сигналы от родителей, подкрепляющие нарушения в его поведении.

Сразу скажу вам, что любой симптом в системе условно выгоден. Он всегда работает на гомеостаз и всегда подкрепляется, хотя люди этого совершенно не хотят.

Если люди проходят через этот кризис, то происходит сепарация ребенка от семьи.

Различают два уровня изменений в системе: изменения первого порядка и второго порядка. Изменения первого порядка - это структурные изменения. Семья может разъехаться, кто-то может умереть, может произойти развод - любое изменение, связанное с физическим присутствием, с географией. Все это - изменения первого порядка, изменение структуры. Это не значит, что произойдет перестройка отношений. Люди могут не жить вместе, но злятся друг на друга так же сильно, как в момент реального конфликта, годами. И вам могут с гордостью рассказывать, что 5 лет не разговаривают с кем-то из членов семьи. Эмоционально незавершенные разводы могут длиться десятками лет. Развод произошел, но никакого общения между бывшими супругами быть не может. Это часто находит понимание у окружающих, поскольку считается, что такое поведение вызвано чувствительностью, является проявлением непережитого горя. Например, вы не можете позвать бывших супругов в один дом, потому что все говорят, как им тяжело встречаться друг с другом.

С системной точки, зрения - это незавершенный развод. Не произошло изменений второго порядка - не изменились взаимоотношения. Хорошо, правильно, функционально - когда происходят изменения второго порядка. То есть когда меняются отношения людей вместе с изменением структуры. Удачная семейная терапия бывает тогда, когда происходят изменения второго порядка.

Если эта, шестая, стадия пройдена удачно, то происходит сепарация детей от родителей на уровне изменений второго порядка: у них меняются взаимоотношения. Они могут оставаться в близких отношениях, родственных отношениях, любить друг друга всю жизнь, но это - не отношения маленького ребенка с родителями (при этом неважно, кто на самом деле ребенок, а кто - родитель, часто происходит инверсия), это отношения двух взрослых людей без эмоциональной зависимости. Если этого не происходит, тогда сепарация - частичная, неполная. В соответствии с теорией дифференциации возникает дисфункция - по вертикали и, полная сепарация, по горизонтали в момент заключения брака. Если не произошла сепарация с родителями, значит, она будет происходить в собственных браках. Опять же, заметьте, никто этого не хочет: никто не стремится выйти замуж для того, чтобы развестись, или жениться для того, чтобы развестись. Законы системы - тотальны, люди им подчиняются, но вы не пугайтесь, потому что, кроме дисфункциональных семей, есть еще и функциональные, и их много. Просто мы ведем речь о дисфункциональных семьях.

Допустим, дети женились, живут отдельно, встречаются с родителями, родительская жизнь не развалилась, когда родители остались вдвоем. Наступает следующий этап - симметричный второму этапу: пожилые родители вдвоем. Часто это называется в литературе синдромом опустевшего гнезда. (Когда им надо подменять чем-то не нужные больше родительские функции.) В наших семьях это часто подменяется внуками, а в семьях других культур - путешествиями и разными другими делами.

Время идет, один из супругов умирает, и жизненный цикл семьи завершается. Наступает стадия монады, только на другом возрастном уровне - конец семьи.

Теперь поговорим о культурной специфике российской семьи.

Первой стадии почти нет, или она встречается очень редко. Обычно встречается двухпоколенная семья со взрослыми детьми. Допустим, 3-4 человека. Здесь есть, соответственно, свои особенности, потому что молодые люди не имеют возможности посмотреть со стороны на те правила, которые в их родительской семье были предложены; они не успевают выработать к ним своего отношения, они пристрастны, правила им либо нравятся, либо не нравятся. Молодые люди в такой ситуации часто дают себе всякие обещания типа: никогда не буду, как мама, никогда не буду, как папа... С системной точки зрения неважно, будет ли он, как кто-то, или не будет. Надо убрать это «как», тогда он будет самим собой.

В такой семье есть определенные правила совместной жизни. Возьмем, например, такое правило недифференцированной семьи: двери в комнату днем должны быть всегда открыты, на ночь -можно закрывать. А если дверь закрыта - значит, тот, кто закрыл дверь своей комнаты, имеет претензии и обиды к членам своей семьи. Или такое правило: мама всегда права. Мама может выражать свое мнение достаточно «неинтеллигентно», но всегда есть свое оправдание — ну, мама же права!

Один из этих людей в такой семье вступает в брак и приводит супруга (или супругу) в свою семью. Им надо пройти кризис второй стадии нуклеарной семьи, о котором мы уже говорили выше, надо обо всем договориться. Для этого надо иметь возможность спокойно все проговаривать, иметь время и пространство. И при этом еще необходимо войти в большую семью в некотором качестве. В нашей стране модель простая - входят на правах ребенка. Родителей супруга или супруги можно называть мамой и папой, и некоторым это даже нравится, а когда их называют по имени и отчеству, они удивляются. Это есть признак хорошего отношения. Говорят про зятя или про невестку: «Он нам как сын», или «Она нам как дочь», «Мы взяли в семью...»

Все эти семейные роли тотально пронизывают все общество. Пожилой женщине в общественном транспорте очень просто сказать: «Садись, бабуля». Всем нравится- вежливое обращение. Считается, что если детей научили вежливому обращению, то они говорят: «Тетя Маша, дядя Саша». А если дядя отвечает: «Не родственник я тебе, мальчик», то это не нравится никому. Обозначения родства стали признаком доброго отношения. В истории России есть пример употребления признаков родства с трибуны высокой политики, который изменил умонастроение всего населения, а также внутреннюю политику государства: знаменитое обращение Сталина в начале Великой Отечественной: «Братья и сестры!». Это был мудрый политический ход: в стране, где нарастала классовая борьба, были враги и товарищи, вдруг все оказались родственниками - братьями и сестрами. Не детьми отца родного, а вышли на другой уровень, и это стало началом патриотизма и победы.

Итак, молодому человеку предлагается войти на правах ребенка в эту многопоколенную семью. Во время этого процесса возможны любые конфликты. Иногда страдает подсистема молодых супругов, потому что отношения пришедшего в семью человека с родителями мужа или жены, например, становятся теплее, чем между мужем и женой. Люди могут развестись, а невестка может остаться жить со свекровью; люди по этому поводу говорят: «Хорошая у тебя свекровь!». Что, конечно, большая ошибка, потому что хорошая свекровь никогда бы такого не допустила.

Посмотрим на семью молодого наркомана, о которой мы говорили выше. Его мама - Клавдия - была рождена и выращена женщиной, которая была сиротой с 2 лет; её, в свою очередь, вырастил старший брат (рис. 7).

Клавдия - ее мама тоже рано умерла - испытывает дефицит материнской любви. Она выходит замуж, и у нее образуются замечательные отношения со своей свекровью, которая была всегда очень недовольна своим сыном. В этой ситуации развод почти неизбежен, во всяком случае, вероятность его очень высока. И они действительно разводятся, а со свекровью у Клавдии сохраняются очень теплые отношения. Отношение матери к сыну начинает транслироваться женой к мужу, потому что это плата за близость со свекровью. Если бы она выступила против свекрови, не было бы близости, но, может быть, сохранился бы брак.

Обратимся теперь к той семье, где двери днем всегда должны быть открыты. В таких условиях очень трудно обсуждать и испытывать на практике правила жизни молодой семьи.

Я знаю случай, когда мать без стука распахивала дверь комнаты дочери, недавно вышедшей замуж, и говорила: «Я не люблю, когда у меня дома двери закрыты». Но это брутальные варианты, а бывают варианты гораздо более мягкие. Например, одинокая мама вырастила сына, отношения прекрасные, молодой человек влюбился, привел девушку, девушка очень понравилась, и вообще, брак замечательный, но мамин шкафчик, где лежат ее вещи, стоит в комнате молодых - места в квартире всегда было мало. Утром мама собирается на работу, а с вечера чего-то не учла, не всю нужную одежду забрала из комнаты молодых - приходится заходить в спальню молодоженов. Это может быть и ничего, т. к. в русском языке нет такого понятия, как privacy (нет адекватного перевода). Нет понятия - нет потребности. Может, все было бы ничего, но она, поскольку эту девушку молодую полюбила, а сына-то и всегда обожала, она еще ночью любила заходить, посмотреть, не раскрылись ли. Потому что они - как два голубка. В таких условиях совсем не просто полноценно пройти стадию диады.

Наступает третья стадия - рождается ребенок. На этой стадии жизненного цикла не понятно, чей это ребенок, потому что бабушка становится его функциональной мамой, а мама, особенно в присутствии бабушки, становится его функциональной сестрой. Бабушка находится дома и ухаживает за ребенком, а мама работает, приходит домой вечером, и хорошо, если успевает поиграть с ребенком. От такой спутанности ролей начинаются нарушения материнского поведения, нарушения специфического контакта между матерью и ребенком. А поскольку людей в семье много больше, чем в нуклеарной семье, то и коалиций больше. Ребенок оказывается втянутым не в одну коалицию, а, например, в две (рис. 8).

И так же, когда в семье две дочери. Старшая - идентифицированный пациент (и. п.) - вышла замуж, родила девочку. Во время беременности очень плохо себя чувствовала, у нее были большие проблемы с почками, и поэтому, когда она родила ребенка и вернулась в систему свою из роддома, ее мама и сестра стали помогать. Концепция материнства в этой семье была такой: родила ребенка -твоя жизнь кончилась, ты не имеешь больше права на свои удовольствия, ты узнаешь, как трудно растить ребенка. Все эти тексты матерью были сказаны. В семье была презумпция некомпетентности молодой матери, поэтому бабушка осуществляла пристальный контроль: покормила на пять минут позже - тебя надо лишить родительских прав. (Шутка!). Ты простудила ребенка! И т. д.

На сегодняшний день ничего, кроме ужаса, этот ребенок у матери не вызывает, потому что женщина все время чувствует себя некомпетентной и ей кажется, что она не справится. Вместо того чтобы с интересом наблюдать за тем, как растет ребенок, и Делать с ним всякие приятные вещи, она только смотрит на часы -вовремя ли покормила. Если ребенок проснулся, а она все еще лежит, значит, она - преступная мать. И надо встать и покормить его, потому что если она его не покормит, то будет гастрит, а если она его неправильно оденет, то он простудится и она будет в этом виновата. Ребенок пошел в первый класс - надо делать уроки, чтобы он хорошо учился, а если ребенок получил двойку - это она виновата. И главное - надо правильно одевать, потому что девочка болезненная.

К моменту обращения к психотерапевту мама с бабушкой разъехались. Отношения у них конфликтные: частые ссоры, упреки, обвинения. Как видите, произошли изменения первого порядка. Изменения второго порядка не произошли, эмоциональная зависимость клиентки от матери очень сильна. Она все время находится во внутреннем диалоге со своей матерью, все что-то ей доказывает.

Наша клиентка поехала на дачу с девочкой и взяла ей три разные шапки и три разных варианта обуви, поскольку погода меняется непредсказуемо. На приеме идет очень долгий рассказ о том, что от одной шапки голова потеет, от другой шапки голова потеет, одела третью - уши открываются. Ребенок, когда играет во дворе, вертится, и шапка съезжает, ухо может продуть.

Маме надо уезжать, и на дачу приезжает бабушка - с внучкой посидеть. А поскольку отношения плохие, то бабушка - в калитку, мама - за калитку. В момент прохождения калитки мама говорит: «Смотри, чтобы шапка закрывала уши». Бабушка спрашивает: «А что же ты красный шлем-то не взяла?» И действительно, есть подобающая для этой погоды шапка, про которую бабушка помнит, а мама не помнит. Что чувствует мама? Вину и гнев. Вместо того чтобы чувствовать радость: отлично, что ты вспомнила про эту шапку (если цель прямая - чтобы нормально был ребенок одет), и когда дедушка поедет, пусть привезет этот самый красный шлем. Но поскольку решается вопрос вовсе не о том, чтобы ребенок был правильно одет, а вопрос «кто - кого», «кто -начальник, а кто - дурак», то она чувствует вину (если мать права, значит, я опять не права, значит - я опять буду виновата, если ребенок простынет) и гнев, потому что «мне плохо от того, что весело тебе». Этот самый ребенок очень хорошо использует бабушку в конфликтах с мамой: «Ты мне даешь вот это вот, а бабушка говорит, что мне это вредно!», «Ты опять меня к этому отоларингологу ведешь, а бабушка говорит, что он плохой врач!» и т. д. и т. д. У клиентки со своим ребенком очень трудные отношения, а тут еще вспоминается мама, которая всегда говорила, что у тебя такой плохой характер, что с тобой никто жить не будет.

Этот сверхконтроль и внушение несостоятельности своему ребенку вызваны некоей сложностью супружеских отношений родителей. В супружестве недостаточно эмоционального содержания для этой мамы. Когда говорится, что у нас папа спокойный, это значит - папа не включенный. Он не скандалит, но он и в голову ничего не берет. И поэтому вакуум в супружеских отношениях породил потребность в очень близких отношениях с ребенком. А личная тревога матери (она такая тревожная личность) привела к тому, что близость подменилась контролем. Это обычно так и бывает. Тревожная личность становится авторитарной, желая при этом эмоциональной близости. Такой вот парадокс. Поэтому она подменяет душевную близость контролем. Потому что для тревожной личности важна предсказуемость... тогда тревога снижается.

А как можно установить этот самый контроль? Начать внушение несостоятельности: вы сами ничего не можете, за вами нужен глаз да глаз. Поэтому работать надо над супружескими отношениями бабушки и дедушки.

Иногда такие мамы приходят, желая отбить своего ребенка у своей матери. Так что в такой ситуации фокус приложения сил -это укрепление супружеской коалиции. Хуже, если, например, супруги развелись или супруг умер. Тогда можно работать на изменение второго порядка - добиваясь сепарации: дочери от матери, когда дочь эмоционально не зависит от матери и не обслуживает ее эмоционально-потребностную сферу, но при этом имеет с ней хорошие отношения, помогает ей.

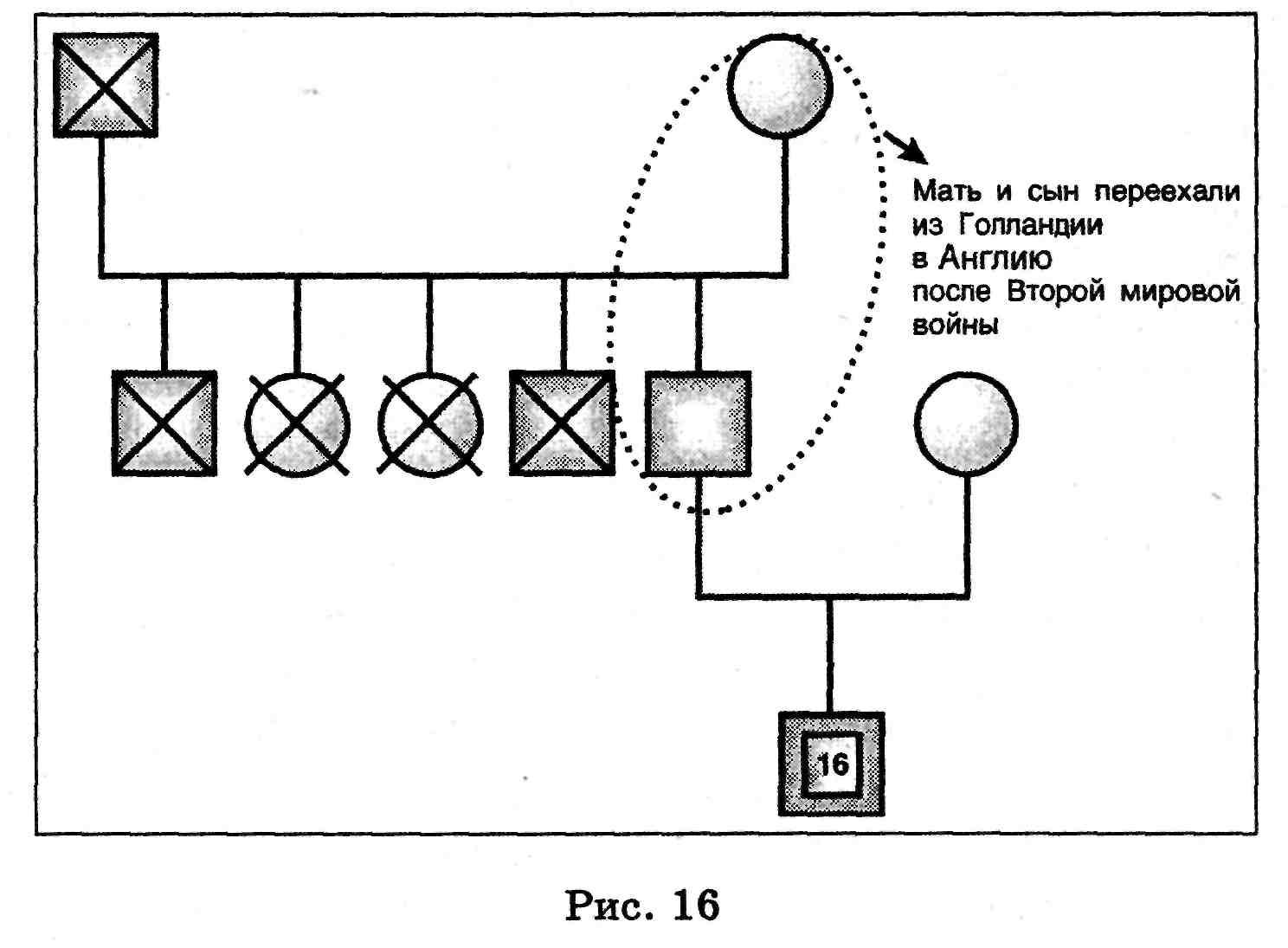

Рассмотрим подробнее случай спутанности семейных ролей при воспитании ребенка. В описываемой ниже семье ребенок был человеком, замещающим другого, умершего ребенка (рис. 9).

Супружеская пара разводится перед войной, и женщина одна растит четверых детей (два мальчика и девочки- близнецы). Начинается война, мальчики к этому моменту подрастают, и - один погибает, второй - погибает, и одна девочка из пары - также. Мальчиков убивают, а девочка умирает от болезни. В общем, остается последняя дочка, она вырастает и, не выходя замуж, рожает ребенка - девочку. Она много работает и содержит своих мать и дочь. Понятно, что девочка была рождена для того, чтобы служить утешением бабушке, потерявшей почти всех своих детей, и заместить собой умершую сестру-близнеца для мамы.

Таким образом, эта девочка растет в семье, где она видит родительскую модель и не видит супружеской. Она выходит замуж за человека моложе себя, и долгое время этот брак очень удачный, так как она играет роль матери своего мужа. Но все ломается, когда рождается долгожданный ребенок. Она легко становится матерью своему ребенку, но она не умеет быть женой своему мужу. Семья состоит из двух родителей и ребенка, при этом в ней нет супругов. Начинаются конфликты, связанные с неустроенностью существенной семейной роли у женщины. Как видите, это произошло вследствие того, что она была замещающим ребенком в своей родительской семье.

Следующая стадия жизненного цикла российской семьи - появление второго ребенка.

На этой стадии происходит все то, что происходит на соответствующей стадии жизненного цикла нуклеарной семьи, те же проблемы детской ревности, которые могут использоваться для решения всяких коалиционных вопросов. Например, мама отдала первого своего ребенка бабушке, он стал замещающим ребенком для бабушки, и бабушка с ним много возится. Но отношения между мамой и бабушкой не очень хорошие, а ребенок -явно бабушкин. Рождается второй ребенок. Бабушка не может помогать так, как она помогала раньше, мама становится более эмоционально зрелой, и это материнство дается ей проще, так что второй ребенок становится маминым. Естественно возникающая ревность детей друг к другу усиливается и используется взрослыми. Два ребенка становятся «рупорами» двух «воюющих» женщин.

Выделим отдельно школьную стадию. Дети начинают ходить в школу, и это тоже может стать поводом содержательного оформления конфликта поколений.

Когда люди живут вместе, очень трудно выяснять отношения на уровне «не нравитесь вы мне, ваши взгляды на жизнь не нравятся и внешность ваша не нравится, ничто мне в вас не нравится». Это очень опасная ситуация, которая может привести к серьезному конфликту. Но можно сказать, что «вы неправильно воспитываете ребенка». Это совершенно другая ситуация, не такая опасная, а канал для испытываемых чувств прорыт, и можно обоснованно направлять агрессию по этому пути.

Рассмотрим пример. В семье две девочки. Старшей - 19 лет, младшей - 10 лет. Бабушка - женщина активная, и когда росла первая девочка, она много занималась с ней уроками, девочка училась плохо. И мама всегда говорила своей свекрови, что неправильно она занимается с Варенькой, раз она плохие отметки получает. Когда вторая девочка пошла в школу, бабушка сказала матери: «Ну, теперь сама давай... посмотрим, как ты справишься». А дети очень легко понимают подтексты и атмосферу отношений. Младшая девочка, которая очень любила свою маму и свою бабушку, оказалась в ситуации конфликта лояльностей. Если она будет учиться хорошо - значит, бабушка проиграла; если она будет учиться плохо - значит, мама проиграла. Ей нужно было что-то делать. Она перестала учиться вообще, уроки не делала и школу прогуливала. А когда мама садилась с ней учить уроки, у девочки начинались панические атаки. Это надо было видеть... Как-то они делали уроки при мне, в моем кабинете.

Надо было списать что-то из учебника русского языка. Девочка брала тетрадку и, не глядя в учебник, говорила: «Ну, я пишу...» и начинала писать что-то. Мама ей говорила: «Подожди!». А она ей: «Я не могу». Судорожно исписывала лист.

Если бы супружеская коалиция, или, как говорил С. Минухин, супружеский холон (целостность), в этой семье была крепкой, бабушка не имела бы такого сильного влияния на детей. Ее статус в семье был бы иным.

Кризис идентичности, кризис среднего возраста часто совпадают с изменением статуса людей старшего поколения - они становятся этому моменту слабыми, старыми. В этом случае часто возникает коалиция между подростками и старшим поколением.

Дедушки и бабушки начинают покрывать безумства подростка и защищать его перед родителями. И таким образом сохраняют некое подобие своего прошлого положения в семье. Потому что менять семейный статус и менять свои значение и роль очень трудно, причем неважно, на что меняется этот статус - на снижение или на повышение; любые изменения в семье нарушают гомеостаз и поэтому происходят очень болезненно.

В российской среде предоставление самостоятельности подростку особенно важно.

Чем более опасна среда, тем более должен быть компетентен в ней человек. Понятно, что подросток должен быть в хорошем контакте со своими родителями, чтобы он не боялся рассказывать им о своих проблемах. Подросток должен многое уметь, чтобы выживать в московской среде.

Если, скажем, не пускать, ограждать, сопровождать, не давать возможности свободно общаться со сверстниками (что является ведущей потребностью в этом возрасте), а это делается с помощью внушения опасности окружающего мира, то у ребенка повышается тревога и растет ощущение своей некомпетентности. Чем старше он будет, тем труднее ему будет справиться с этой некомпетентностью и делать что-то, чего требует от него среда. Для каждого возраста есть свои требования социальной среды. В подростковом возрасте ребенок должен, например, уметь разговаривать на разных языках с представителями разных детских тусовок, разбираться в разных музыкальных течениях, знать, например, названия групп, т. е. вся эта атрибутика подростковой культуры должна быть ему известна, и он должен иметь некие свои вкусы, чтобы он мог ответить на вопрос: «Что ты слушаешь?» - важный вопрос в среде. В юности количество этих «социально-диагностических» вопросов растет, требования среды увеличиваются. А он был некомпетентен уже в подростковом возрасте. Удерживать двадцатилетнего «у своей ноги» так, как удерживали тринадцатилетнего, гораздо труднее, это требует более серьезных стимулов с стороны родителей. Сказать, что «на улице опасно, ребята плохие, они тебя дурному научат, не ходи - тебя побьют», можно тринадцатилетнему, а говорить это двадцатилетнему - смешно. Двадцатилетнему нужно сказать: «Ты сумасшедший, ты не справишься нигде». Чем выше требования среды, тем больше требований к обоснованию ограничений, тем больше инвалидизируется ребенок, воспитываемый в условиях таких ограничений.

В какой-то момент бабушки и дедушки умирают. Дети редко покидают родительский Дом независимо от того, произошла сепарация или нет.

Семья возвращается к своему исходному статусу - двухпоколенная семья со взрослыми детьми. Проблема дифференциации в наших семьях очень актуальна, и в западной литературе есть даже специальный термин для российской семьи. Это - enmeshed family -слитная, спутанная, пророщенная друг в друга семья. Именно для нее характерны эти специфические проблемы.

Любую семейную систему можно описать шестью параметрами. Это:

1) стереотипы взаимодействия;

2) семейные правила;

3) семейные мифы;

4) границы;

5) стабилизаторы;

6) семейная история.

Первый параметр семейной системы — это стереотипы взаимодействияЧто это значит? В семье сообщением является любое событие. Если женщина гремит кастрюлями на кухне, то люди, которые с ней живут, понимают, что это значит. Если человек уходит, громко хлопнув дверью, то это сообщение тоже легко прочитывается. В семье, где двери днем всегда должны быть открыты, тоже понятно, что это обозначает.

Каждое событие является понятным сообщением для членов семьи.

Сообщения могут быть одноуровневыми, могут быть - многоуровневыми. Звук захлопнувшейся двери - это одноуровневое сообщение, оно идет только по слуховому каналу. Если происходит, например, человеческое общение, то оно всегда двухуровневое, если не больше. Первый уровень - вербальный, второй - невербальный.

Сообщение является конгруэнтным, если содержания сообщений, передаваемых двум каналам, совпадают. Если вы спрашиваете у человека: «Как дела?», а он вам с ясной улыбкой сообщает, что «все хорошо», то вы получаете конгруэнтное сообщение, т. к. его невербальная часть не противоречит его вербальной части. Если вы спрашиваете у человека: «Как дела?», а он вам с кривой улыбкой, глядя в пол, говорит: «Всё отлично», тогда - сообщение неконгруэнтное, потому что вербальная часть сообщения противоречит невербальной.

Эти сообщения в семьях часто бывают повторяющимися. Сообщения и взаимодействия, которые часто повторяются, называются стереотипами взаимодействия.

Некоторые типы взаимодействий являются патогенными (патогенные стереотипы взаимодействия).

Самый знаменитый патогенный стереотип взаимодействия был описан группой американцев, которые работали в конце 60-х годов. Из этой группы потом вышло много известных семейных психотерапевтов. Главой этой группы был Грегори Бейтсон.

Эта группа занималась коммуникациями в семьях шизофреников, и книга, которую они выпустили, называлась «К коммуникативной теории шизофрении». Те закономерности, которые они там описывали, сначала были гипотетически, так сказать, придуманы, а потом подтверждены экспериментально.

Они наблюдали семьи детей, которые страдали шизофренией, и обнаружили там некий стереотип взаимодействия, встречающийся в этих семьях, который они назвали double bind. Буквальный перевод — «двойная связь», у нас принят другой перевод -«двойная ловушка». Это - постоянно поступающее к ребенку неконгруэнтное сообщение в ситуации, когда он не может выйти из общения.

Классический пример, который приводился в этой книге, был таким. В больнице находится мальчик, страдающий шизофренией, к нему приходит мама - навестить его. Сидит в холле. Он выходит к ней и садится рядом, близко. Она отодвигается. Он замыкается и молчит. Она говорит: «Ты что же, не рад меня видеть ,что ли ?» То есть вот что происходит: на одном коммуникативном уровне она ему показывает, что хотела бы увеличить дистанцию, при этом на вербальном уровне она ничего подобного не делает. А когда он реагирует на невербальный уровень, он получает осуждение, негативную реакцию. И выйти из общения, т. е. покинуть родителей, ни один ребенок не может. Чем меньше ребенок, тем труднее ему вообще помыслить о выходе из этого поля, потому что он жизненно зависит от родителей. Кроме того, он к ним просто всегда привязан. Что бы ни делали родители, ребенок до определенного возраста к ним абсолютно всегда привязан эмоционально.

Получается двойная ловушка.

На вербальном канале - одно сообщение, на невербальном -другое, и всегда - отрицательная реакция на ответ. В принципе, таких двойных ловушек в нормальных семьях встречается очень много и все вы можете припомнить какие-то двойные ловушки, которые в обычном общении встречаются и ни к каким патологическим последствиям не приводят.

Понятно, что когда сообщение неконгруэнтно, то вы не можете в принципе выбрать, на какой канал реагировать. Это - ситуация, когда выбор никогда не является правильным.

В те годы считалось, что когда ребенка постоянно погружают в ситуацию двойных ловушек, единственная возможность для него - аутизироваться. То есть он не может выйти из этой ситуации, он не может быть адекватен, потому что сообщения постоянно противоречат друг другу, и единственное, что он может, - это аутизироваться, и в дальнейшем наступает психоз. В те годы вообще было очень много идей о том, что шизофрения порождается воспитанием. Сейчас ситуация видится сложнее. Сейчас гораздо больше факторов учитывается, нельзя однозначно сказать, что что-то может быть порождено. Возникают какие-то реакции. В принципе, в течение своего взросления ребенок, как правило, выдает весь спектр реагирования. Если это ребенок здоровый, то у него арсенал поведенческих средств огромный, но остаются только те, которые подкрепляются. И если какие-то его реакции вплетаются в семейную жизнь, они стабилизируются и в дальнейшем сохраняются.

Второй параметр семейной системы — это семейные правилаВ каждой семье существуют правила жизни, гласные и негласные. Немножко мы поговорили о правилах выше, о том, что на разных стадиях жизненного цикла надо о правилах договариваться.

Правила бывают культурно заданными - и тогда они разделяются многими семьями, а бывают уникальными для каждой отдельной семьи.

Культурно заданные правила семейной жизни известны всем (например, все знают, что родители не должны заниматься любовью на глазах у детей), уникальные правила известны только членам данной семьи.

Правила - это то, как семья решила отдыхать и вести свое домашнее хозяйство, как она будет тратить деньги и кто именно может это делать в семье, а кто нет; кто покупает, кто стирает, кто готовит, кто хвалит, а кто по большей части ругает; кто запрещает, а кто разрешает. Словом, это распределение семейных ролей и функций, определенные места в семейной иерархии, что вообще позволено а что нет, что хорошо, а что плохо. В большой семье, состоящей из одних взрослых, растет поздний и горячо любимый ребенок. Наиболее часто исполняемое правило этой семьи: ни в коем случае не ругать ребенка ни за что, а хвалить его при каждом удобном случае, восхищаться и умиляться про себя и вслух, индивидуально и в группах. Согласно правилу этой семьи такое поведение есть выражение любви к ребенку. Если кто-либо, гость или дальний родственник, нарушит это правило: не похвалит, не восхитится или, хуже того, сделает замечание ребенку - он нарушит существенное правило жизни этой семьи, поставит всех в неловкое положение и не будет в дальнейшем желанным гостем. Закон гомеостаза требует сохранения семейных правил в постоянном виде. Изменение семейных правил - болезненный процесс для членов семьи.

Нарушение правил - вещь опасная, очень драматичная, многократно описанная в русской художественной литературе.

Например, «Анна Каренина» - замечательный роман про то, что происходит, когда нарушаются правила жизни в семье. «Бесприданница», «Гроза» - все описывают смертельно опасные последствия нарушения семейных правил.

У Достоевского есть вещь, клинически очень верная, про то, что происходит, когда меняются семейные правила. Это небольшая повесть «Село Степанчиково и его обитатели» - про то, как менялись правила семейной иерархии. На вершине иерархии был один человек - Фома Фомич Опискин. Вся история - про то, как менялась иерархия в семье, и про то, какими тяжелыми переживаниями для всех членов семьи это все сопровождалось...

Правила семейной жизни касаются, в принципе, всех областей. Есть часть правил, культурно заданных. Есть часть правил, которые вырабатываются внутри семьи, в каждой - свои. «Анна Каренина» - это роман про культурно заданные правила: «...Женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать».

В российской культуре существуют противоречивые правила о распределении ролей в семье. С одной стороны, есть правило о том, что муж должен быть главой семьи, деньги в дом нести и т. д. С другой стороны, в русских народных сказках образ мужа, мужчины - это образ человека, который преуспевает, только слушаясь кого-либо. Женский же сказочный или фольклорный образ - это образ сильного, часто могущественного человека (Царь-девица, например).

Не случайно борьба за власть и статус в современных российских семьях - это одна из мощнейших дисфункций. И возникает эта борьба потому, что в культуре нет внятного правила про половое неравенство.

На самом деле в семьях много гласных (типа того, что если задерживаешься - предупреди), негласных, сложных, витиеватых правил, пронизывающих нашу жизнь. Семейный психотерапевт должен уметь быстро определять некоторые важные правила функционирования семейной системы.

Нет содержательно дисфункциональных правил, за исключением правил, которые позволяют осуществлять насилие любого рода в семье.

Дисфункциональность задается ригидностью, т. е. любое трудно изменяемое правило - дисфункционально. Там, где передоговор возможен, где правила можно менять, там семейная дисфункция наступает реже. Семейные правила составляют внешнюю основу семейных мифов.

Семейные мифы — это третий параметр семейной системыЭто такое сложное семейное знание, которое является как бы продолжением такого предложения, как: «Мы - это...». Это знание актуально не всегда; оно актуализируется, либо когда посторонний человек входит в семью, либо в моменты каких-то серьезных социальных перемен, либо в ситуации семейной дисфункции. В дисфункциональной семье миф ближе к поверхности, чем в функциональной.

Знание это плохо осознается. Формируется миф примерно в течение трех поколений. Но семейному психотерапевту нужно понимать содержание мифа, потому что без этого понимания часто неясны мотивы поступков людей, которые живут в этой системе.

Приведу классический пример дисфункционального мифа. Миланская группа: Сильвано Палацолли, Милана Пратта, Луиджи Джанфранко Чекин - написала книгу «Парадокс и контрпарадокс». Там есть, на мой взгляд, очень полезное и понятное описание семейной дисфункции, порожденной мифом. Миф назывался: «Мы -дружная семья», часто встречающийся и очень распространенный в нашей культуре - такой специальный «аграрный» миф.

В этой книге описывается семья арендаторов-фермеров, которые жили и работали в Италии в годы Первой мировой войны (рис. 10).

Понятно, что для того, чтобы выживать в условиях сельской жизни, необходимо единство, они все дружно живут. Старший сын женится на деревенской девушке, и средний сын женится на деревенской девушке. В этот момент начинается война, и младший сын уходит на фронт. После войны он женится на городской женщине и привозит её в свой родительский дом. Понятно, что ценность этого брака социально очень велика - после войны мужчин очень мало. И этой женщине очень важно войти в семью. Она становится идеальной невесткой - у неё со всеми чудные отношения, она всем очень помогает. Она становится рупором этого семейного единства. Впервые знания о том, «кто мы есть», сформулированы вербально: « Мы все- очень дружная семья». Тем временем умирают родители, жизнь на земле становится абсолютно невыгодной, и братья со своими семьями пере-езжают в город, начинают там строительный бизнес и очень в этом преуспевают (потому что в Италии в это время был строительный бум). Переехав в город, они все поселяются в одном доме. И живут все вместе, все очень дружат, и дети тоже дружат. Дела идут хорошо, и они переезжают в другой район в большой дом, но в один. Там уже у каждой семьи своя квартира, большая квартира. Но двери не запираются, и эта дружба продолжается, несмотря ни на что.

Естественным было ожидание того, что все двоюродные братья и сестры будут дружить, потому что это дружная семья.

Идентифицированным пациентом в этой большой системе была младшая дочь младшего брата, девочка 14 лет, у нее была нервная анорексия...

Нервная анорексия, единственный смертельный невроз, - это нарушение питания. На сегодняшний день известны два нарушения питания - анорексия и булимия. Вот у принцессы Дианы была булимия, об этом много писали. Булимия - потеря контроля над количеством съеденного. Человек наедается, наедается, наедается... потом начинает насильственно выводить съеденное через все возможные дырочки... И собственно этот процесс стимуляции горла и желудочно-кишечного тракта и есть цель заболевания: чтобы все ходило туда-сюда. Анорексия - несколько иное заболевание. Всегда считалось, что анорексией болеют только девочки, а если это встречалось у мальчиков, думали, что она входит как симптом в шизофрению. Теперь эти взгляды пересматриваются. Девочки заболевают обычно в подростковом возрасте. Это такие плотненькие девочки, которые считают, что у них ужасная фигура и что они толстые. Они начинают худеть и худеют до, например, аменореи. Выглядят при этом прозрачненькими, исхудавшими. Это нарушение питания встречается только в благополучных странах, в голодающих странах не встречается никогда. В последнее время уже и у мальчиков замечается нечто подобное, и считается, что такой невроз может быть и у мальчиков...

«Миланцы» работали с этой семьей. На приеме все разговоры клиентов были про то, какие они все хорошие родственники, и как они все дружно живут, и как все дети - двоюродные братья и сестры — дружат между собой. Про заболевшую девочку было известно, что она самая красивая. («Наша красавица» - они про нее так говорили.) По ходу дела стало выясняться, что идентифицированная пациентка очень много времени проводит с ближайшей по возрасту кузиной. При этом она как-то странно себя ведет: когда вся семья собирается на совместную прогулку, то она идет как бы нехотя. И по мере выяснения семейной ситуации оказалось, что во взаимодействии двух кузин происходит нечто странное. В их общении происходило нечто, что содержательно семейным мифом не описывалось, т. е. двоюродная сестра пациентки совершала разные недружественные поступки в отношении своей кузины: подкалывала ее, посмеивалась, вела себя неприятным для нее образом. Но то, что это были недружественные для нее поступки, могли понять только психотерапевты, потому что они не были включены в этот миф, не были включены в эту семейную систему. А внутри этой системы все происходящее объяснялось любовью и дружбой. Никто из родителей не говорил своему ребенку: «Я тебе добра желаю. Все, что я делаю, я делаю для твоего же блага»; обычно это говорится, когда ребенок обижен или расстроен. Все, что происходило между девочками, естественно, осмыслялось пациенткой в терминах любви и дружбы, а чувствовала она нечто такое, что совершенно противоречило этому осмыслению. Ей было нехорошо со своей кузиной, которую она, в принципе, должна была бы любить, а она не чувствовала любви. Но, поскольку она была внутри этого мифа и точно знала, что все они - дружная семья, она сделала вывод о том, что она неправильно чувствует, она неправильно что-то понимает, она неадекватна. Ну и некий способ самонаказания выразился в симптоматике.

Это обычная схема: люди, которые находятся внутри мифа, именно в категориях мифа и видят реальность.

Еще пример.

Идентифицированный пациент - девушка, которая предприняла попытку суицида после ссоры с мамой. Понять эту ситуацию со стороны было совершенно невозможно, потому что повод к суициду был совершенно непонятным, хотя это была не единственная и не первая ссора. Надо заметить, что семья эта - югославская, а супервизором этого случая был один из моих учителей, Ренос Пападопулос, и именно он этот случай описал. Он был киприотский грек, учился в Югославии, а потом работал в Южной Африке, Англии и был приглашен своими коллегами из Югославии на супервизию, потому что очень важно было справиться и быстро помочь. Это была семья высокопоставленных партийных функционеров. Если бы сработали хорошо, то могли бы получить большее финансирование и продвижение профессии в обществе.

Выяснилось, что у этих людей замечательное прошлое. Они очень молодыми людьми во время Второй мировой войны были в партизанах, женились, родили этих деток (все происходит в 60-е годы) и всегда занимали высокие государственные посты. И миф, существовавший в этой семье, - тоже очень знакомый миф, который называется «Мы - семья героев» (рис. 11).

Какое требование к чувствам накладывает этот миф? В каком «дизайне» существуют герои? Какой драматический жанр предполагает этот миф? Трагедия. Герои существуют в трагедиях, их не бывает в комедиях. Должны быть определенное восприятие жизни и определенное правило про то, какие эмоции подобает испытывать. Героям подобает испытывать очень сильные чувства, в основном - отрицательные. И поэтому для семьи естественным был поступок девочки; они, собственно, не добровольно обратились, а врачи-психиатры направили их на психотерапию; родителям логика этого поступка была понятна. Пока психотерапевт не вычислит миф, логика поступков клиентов не будет понятна. Поэтому миф надо уметь вычислять - это необходимое требование в профессии.

Хочу обратить ваше внимание на то, как легко узнается миф «Мы — герои» и как легко тут же озвучить правила этого мифа. У нас этот миф тоже очень популярен. Для людей, которые живут в этом мифе, совершенно необходимы трудности, необходимо преодоление, они за все должны биться. Есть это специальное переживание преодоления, такое специальное чувство.

Я предполагаю, что существует некая закономерность смены мифа. И, например, миф о героях часто в следующих поколениях преобразуется в миф о спасателях.

Пример уже из нашей реальности (рис. 12).

Типичный сюжет героического мифа. Два брата - очень известные ученые. Один брат репрессирован и расстрелян. Другой — делает большую академическую карьеру, и у него сын, который не достигает, в общем, никаких высот и является разочарованием семьи. Но зато есть дети этого сына от первого брака - очень яркие и талантливые мальчики, и со старшим внуком у дедушки очень тесные связи. Этот внук является надеждой семьи и получает сообщение о мифе. Где-то лет в 19 этот молодой человек ссорится со своей любимой девушкой и стреляется. Тоже типичная история людей, живущих в героическом мифе. Все это совпадает с разводом родителей, отец женится на другой женщине, в этом браке рождается еще ребенок. Когда старший брат стреляется, младшему, наверное, лет 16, и он, будучи явно одаренным по-актерски человеком, намеревавшимся идти по этой стезе, все бросает и идет в помогающую профессию, женится, воспитывает трех детей. В какой-то момент у него возникает очень сильное религиозное чувство, он разводится, принимает целибат и делает церковную карьеру. В настоящий момент это такой батюшка, который во времена своего неофитского периода был очень агрессивным и, приходя в дом к своим старым знакомым, обличал в них что-то и требовал чего-то. Постепенно он становится все более и более адаптивным, и теперь он вполне достойный священник.

Его дети живут весьма неплохо, но абсолютно не продвигаются в жизни, не способны учиться, не наделены никакими умственными способностями.

До самоубийства старшего брата нашего священника все идет в логике героического мифа. С момента самоубийства брата начинается работа мифа о спасателях. Что необходимо спасателю, чтобы быть спасателем? Спасаемые. У него дети дисфункциональные - он их спасает, он очень много ими занимается, не говоря о том, что своих прихожан он спасает просто по должности. Видно, что из каждого мифа вытекают свои правила. Если спасаешь, обязательно должны быть те, кого необходимо спасать. И они должны демонстрировать некое специальное «инвалидное» поведение, чтобы было понятно, что они нуждаются в спасении. Кстати, миф о спасении - самый замечательный миф для алкогольной семьи. Чтобы алкогольная семья существовала долго, в ней должен быть миф о спасении. Есть алкоголик, он дисфункционален, и обязательно есть гиперфункционал, который его спасает. Все терпит, выводит из запоев, если это требуется, и т. д., и т. д. Без мифа о спасении алкогольный брак долго не существует, он распадается. Бывают такие ситуации, когда он пьёт, а она болеет, тогда они по очереди друг друга спасают. Или оба пьют. Разделение функции спасателя происходит по времени.

Известно, что 70 процентов дочерей алкоголиков выходят замуж за алкоголиков. Это явление называется положительной ассортативностью браков. Почему это так? Это очень просто. У дочери алкоголика могут быть разные соображения, ну например: ее мать позволила отцу пить, но уж она-то таких материнских ошибок не совершит. Но, для того чтобы ей не совершить таких ошибок, ей надо сначала связаться с алкоголиком или вырастить его в своей семье, а потом уже доказывать. Если она вышла замуж за трезвенника, она ничего не доказала. У нее как бы не было возможности приложить свои силы.

Сообщение о том, что требуется алкоголик, проникает во взаимоотношения незаметно. Например, у меня была клиентка, у нее папа был алкоголиком, и замужем она была за алкоголиком, с которым развелась. Ко мне она пришла, будучи разведенной. Пока она была в терапии, у нее возник роман. Ей понравился некий молодой человек, у них завязались отношения, и произошел первый сексуальный контакт. Первыми ее словами после близости были: «Как у тебя с этим делом?» При этом она характерным жестом щелкнула себя по горлу. Тем самым она сообщила молодому человеку, что для нее является самой значимой ситуацией. Если молодой человек в дальнейшем на нее обидится или рассердится, он будет знать, что это - значимая для нее зона, ока ему уже все сказала. Он может сто раз забыть про этот эпизод, но у него останется это знание. Очень вероятно, что он напьется, чтобы наказать ее в первом же их конфликте. А она, конечно, будет на это реагировать очень эмоционально. Он своей цели, так сказать, достигнет, воздействие на нее окажет. И сформируется специальный стереотип взаимодействия.

Алкоголизм и наркомания функционально хорошо заменяются депрессивным состоянием партнера. Динамика гиперфункциональности и гипофункциональности в семье такова: тот, кто спасает, - гиперфункционал. Рядом с гиперфункционалом для прочных отношений должен быть гипофункционал. Гипофункциональность задается не только алкоголизмом, наркоманией, но и депрессией.

У меня была клиентка, дивной красоты девочка, гиперфункционал: работала, училась, много помогала родителям. Мама с папой — алкоголики, причем пили они всю жизнь, она росла с этим. У мамы с папой брак, так сказать, удачный - в том смысле, что гармоничный. Есть детские воспоминания этой клиентки о том, как она ходит мимо двери, где сидят взрослые люди: она точно знает, что они абсолютно ее не замечают и вообще не знают, дома она или нет. Она очень любила бабушку, и бабушка любила ее, бабушка ее воспитывала. Бабушка в какой-то момент умирает, и девушка переезжает в бабушкину квартиру, которая находится в том же доме, где живут ее родители. Где-то лет с 14 она занималась лошадьми, я не могу сказать, что она стала спортсменкой, но есть такая группа девочек, которые пропадают в конюшнях, - такая субкультура. Лет до 18 там была ее социальная ниша, ее группа. После 18 она начинает работать. В тот момент, когда она ко мне пришла, она была личным секретарем одного банкира и вполне была компетентна, эффективна. Она была замужем. Ей было 21, ему - 36. Он алкоголик, причем алкоголик симптоматический. Молодой человек воевал в Афганистане, получил ранение и контузию, у него опьянение носило такой странный характер - он абсолютно ничего не помнил, а в состоянии опьянения был жутко агрессивен. Запои происходили через каждые 2 недели, и в его картине мира период запоя выпадал абсолютно.

Из запоя его надо было выводить специально, потому что в конце запоя он уже просто умирал - его органы не выдерживали такой нагрузки.

В этой семье была интересная динамика смены ролей. Когда он был пьян, она его спасала.