Системно-деятельностный подход в обучении младших школьников английскому языку

Введение

Жизнь не стоит на месте, сегодня российское образование претерпевает грандиозные перемены. Основная задача школьного образование сегодня – это воспитание зрелой самодостаточной личности, способной комфортно чувствовать себя в мировом мультинациональном пространстве. Основным приоритетом, на сегодняшний день, является тенденция развития внешней политики Российской Федерации. Соответственно и основной задачей обучения иностранному языку в школе, является формирование и развитие коммуникативной компетенции школьников. Известно, что наиболее важным периодом является начальный этап общего среднего образования, т.е. начальная школа. И для достижения наивысших результатов необходимо поэтапное закладывание психолингвистических основ, согласованных с возрастными особенностями младших школьников.

Много лет основной акцент при обучении делался на овладение системой знаний и умений репродуктивного характера, а не их практического применения. В рамках ФГОС основополагающим элементом является новое понимание системы оценки качества знаний учащегося, на передний план выходит развитие метапредметных компетентностей школьника. Реализация системно-деятельностного подхода способствует достижению положительных результатов в обучении английскому языку учеников начальной школы.

2.1 Системно-деятельностный подход как основа формирования и развития универсальных учебных умений

Сегодня, в век высоких технологий, сами знания становится уже не актуальными, из-за быстрого устаревания любой информации. Более ценно, на сегодняшний день умение применить полученные знания на практике. Именно умение «учиться» поможет школьнику действовать в практических, жизненных ситуациях. Начиная с раннего этапа обучения – младших классов, необходимо формировать у ребенка универсальные способы действия, такие как: умение анализировать и прогнозировать данные, делать выводы, формировать гипотезу, планировать эксперимент и пр. Таким образом, в ребенке формируются основы межпредметных умений, которые в дальнейшем помогут с сомоорганизацией и самореализацией личности. Учитывая данные факты, появляется острая необходимость в изменении характера образования. Системно-деятельностный подход открывается как основа формирования и развития универсальных учебных умений, овладение способов взаимодействия с миром.

Системно-деятельностный подход - это такая организация образовательного процесса, в которой основное место отводится деятельности учащегося, его самостоятельному добыванию знаний, а не получению материала от учителя, как это было раньше. Таким образом, школьник, методом проб и ошибок, наблюдения и анализа, учится самостоятельно формулировать вывод и прогнозировать результат, в то время как учителю отводится роль наблюдателя, который лишь направляет деятельность учащихся в нужное русло, и приходит на помощь в случае возникновения спорных ситуаций.

Системно-деятельностный подход включает в себя ряд основных принципов:

Принцип деятельности. Данный принцип заключатся в том, что ученик добывает знания самостоятельно, путем своей деятельности, он не получает готовую теорию, а активно принимает участие в организации учебной деятельности, при этом принимая общепринятые правила работы в коллективе, но при этом, может предлагать свои собственные, тем самым упрощая и совершенствуя систему. Таким образом, у ребенка формируется не только умение работать в команде, но и закладывается основа общекультурных и деятельностных способностей, развиваются убщеучебные знания.

Принцип целостности. Данный принцип предполагает общее понимание ребенка о мире вокруг него. Он начинает задумываться об обществе, мире в целом, о том месте в обществе которое занимает он сам. Появляются соображения о роли изучаемого предмета в его жизни и в системе образования, в социокультурном пространстве. Таким образом, у школьника формируется умение классификации, синтеза и сравнения. Закладываются основы исследовательской деятельности.

Принцип непрерывности. Означает приемственность на всех этапах образования, начиная с самого первого, и заканчивая последним этапом, на котором ученик способен определиться с выбором своей профессии. При этом методики соответствуют психическим и физиологическим особенностям развития детей на каждой ступени обучения.

Принцип вариативности. Использование данного принципа предполагает наличие разнообразных вариантов принятия решений. При этом ребенок самостоятельно подбирает и выбирает наиболее приемлемый для той или иной ситуации. Благодаря этому принципу у школьника формируется умение адекватного принятия решений путем целесообразного перебора возможных путей решения проблемы.

Принцип психологической комфортности. Само название данного метода подразумевает создание благоприятного психологического климата в школе. Для достижения максимальных результатов необходимо снять всевозможные стрессообразующие факторы, препятствующие комфортному нахождению на уроке. Доброжелательная обстановка способствует сотрудничеству учащихся с учителем и друг с другом, что приводит к продуктивной работе школьников.

Принцип минимакса. Школа должна предоставить возможность каждому обучающемуся овладеть предметными и надпредметными знаниями в максимальной для него степени (достигнуть наивысшей степени, с учетом его образовательных возможностей, а так же возможных ограничений здоровья). Но в тоже время обеспечить каждого школьника уровнем знаний социально безопасного минимума, определенным государственным стандартом знаний.

Принцип творчества. Речь идет о необходимости настроить каждого ученика на творческое начало учебного процесса. Грамотное использование данного принципа способствует мотивированию ребенка к действию, тем самым помогая вовлечь каждого в творческий процесс приобретения новых знаний.

Помимо основных принципов, положенных в основу системно-деятельностного подхода. Данный способ организации урока отличается также методами воздействия на учащихся. Привычная фронтальная работа вытесняется более современными формами взаимодействия, способствующими накоплению социального опыта у учащихся. Можно выделить основные формы взаимодействия:

освоение элементарных норм ведения разговора;

метод взаимной проверки;

метод взаимных заданий;

совместного нахождения лучшего решения;

временная работа в группах;

создание ситуации совместных переживаний;

организация работы учащихся-консультантов;

дискуссия. [13, с. 268]

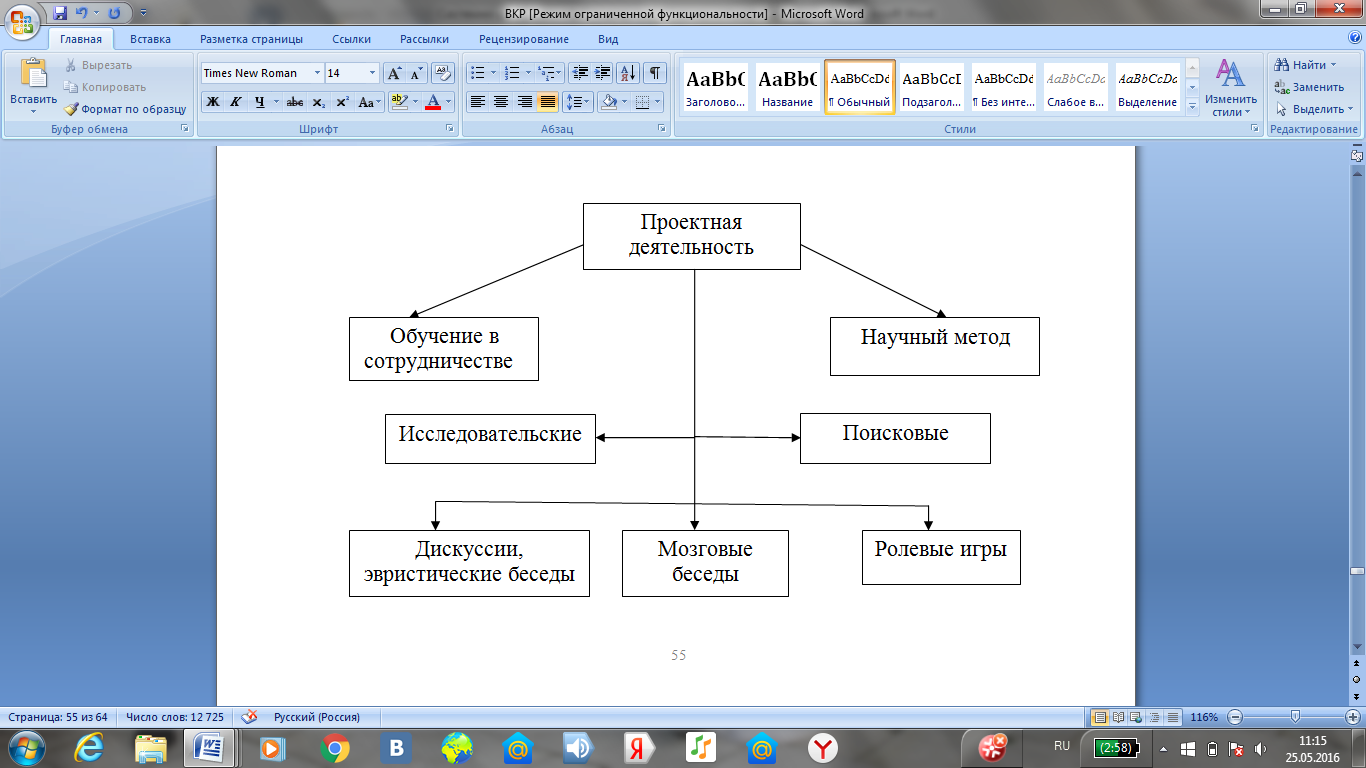

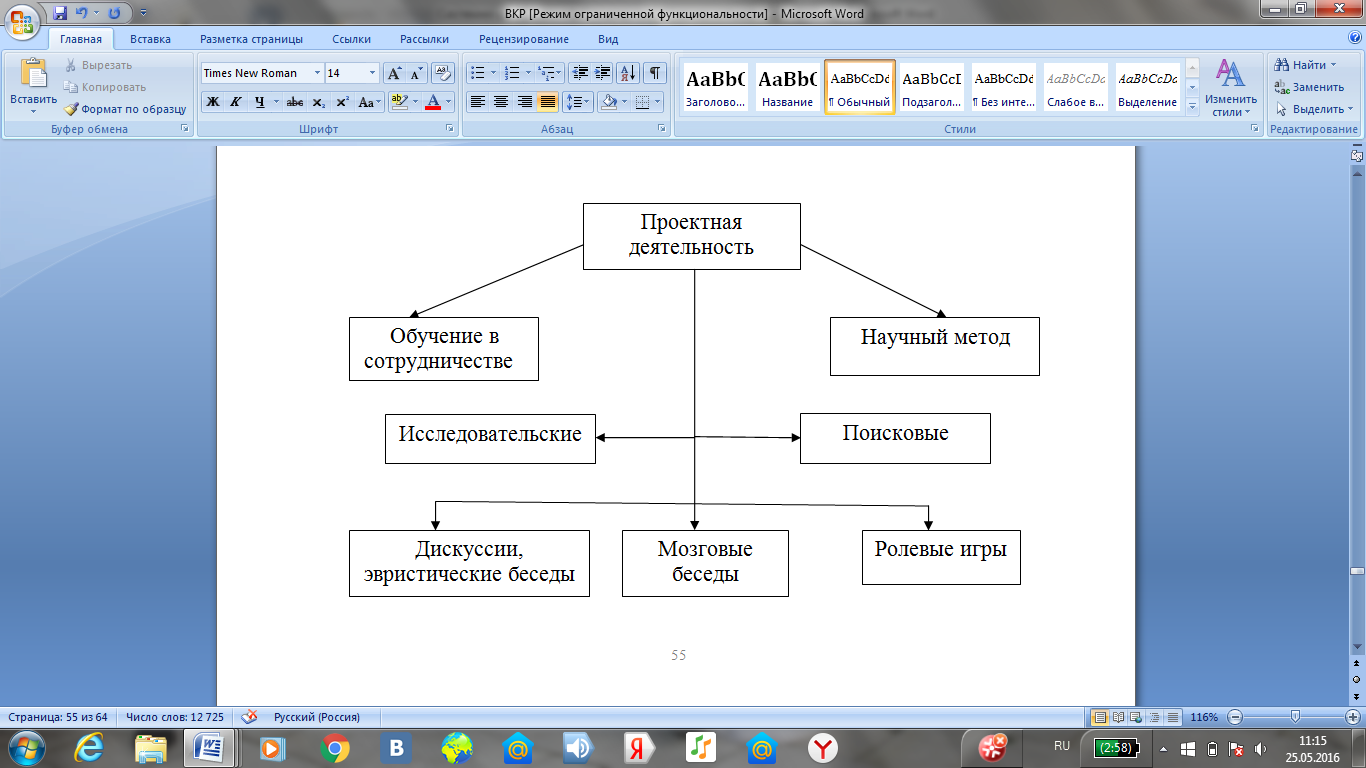

Так же имеет положительные отзывы использование проектной деятельности на уроках английского языка. Использование данного метода является одним из наиболее эффективных и бепроигрышных, благодаря грамотному и очень тесному вплетению речевого общения в совершенно иные контексты деятельности. Как и было заявлено при использовании системно-деятельностного подхода, основное внимание переносится с роли учителя на роль ученика, который самостоятельно планирует и реализует свою деятельность. В это же время снимается вопрос о вовлечении в работу каждого учащегося, теперь они замативированны на самостоятельную деятельность, ведь помимо сотрудничества, существует так же момент соперничества между собой. Выполнение проектных работ на уроках английского языка, помогает применить полученные знания на практике, а так же увидеть готовый продукт собственного творчества.

Так же имеет положительные отзывы использование проектной деятельности на уроках английского языка. Использование данного метода является одним из наиболее эффективных и бепроигрышных, благодаря грамотному и очень тесному вплетению речевого общения в совершенно иные контексты деятельности. Как и было заявлено при использовании системно-деятельностного подхода, основное внимание переносится с роли учителя на роль ученика, который самостоятельно планирует и реализует свою деятельность. В это же время снимается вопрос о вовлечении в работу каждого учащегося, теперь они замативированны на самостоятельную деятельность, ведь помимо сотрудничества, существует так же момент соперничества между собой. Выполнение проектных работ на уроках английского языка, помогает применить полученные знания на практике, а так же увидеть готовый продукт собственного творчества.

Коммуникативные игры как фактор формирования УУД школьников на начальном этапе обучения

2.1 Виды коммуникативных игр

В коммуникативных играх используется целый ряд коммуникативных методик, мотивирующих ребенка на решение поставленных задач. Уже на начальном этапе образования школьник получает представление о том, как посредствам изучаемого языка разрешить ту или иную проблему, познавательного или коммуникативного характера. Представляется возможность выбора модели поведения в различных ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни. Благодаря высокой степени наглядности, игровые ситуации имитируют реальный процесс общения, тем самым вовлекают каждого ребенка в учебный процесс, и побуждают учащихся активизировать весь изученный материал по теме, для того чтобы применить знания в предлагаемой речевой ситуации. Основные преимущества использования коммуникативных игр заключаются в том, что подобного рода задания, направлены не только на формирование языкового портфеля, но так же развивают коммуникативную компетенцию и побуждают к действию.

Решение языковой задачи предусматривает формирование или совершенствование речевых навыков в процессе целенаправленного использования заданного языкового материала в речевой деятельности. Коммуникативная задача заключается в обмене информацией между участниками игры в процессе совместной деятельности [23, C.125].

В наше время доказано, что применение игровых приемов в процессе обучения оказывает благотворное влияние на результат освоения знаний. Существует огромное разнообразие обучающих игр, основанных на различных приемах. Попытаемся раскрыть основные:

Коммуникативные игры, в основе которых заложен прием ранжирования. Данный прием предполагает распределение значимости объектов. Ребенок должен определить наиболее важный для него. Сложность заключается в том, что учащиеся работают в группе, и всем членам команды необходимо прийти к общему мнению, что не всегда удается сразу. В процессе данной игры рождается дискуссия, участники поочередно выражают собственные мнения, подкрепленные рядом аргументов. При этом группе предстоит принять наиболее рациональное решение поставленной задачи. При этом условия игры представляется возможным периодически менять:

- ученики самостоятельно записывают свои варианты решения проблемы, после чего обсуждают все варианты в произвольно созданных группах;

- учащиеся выбирают вариант решения проблемы в микрогруппах, после чего каждая микрогруппа отстаивает выбранный ими путь решения заданной задачи;

- ученики самостоятельно заисывают по одному варианту решения поставленной задачи, после чего объединяются в группы с единомышленниками, и путем общих усилий обосновывают свой путь решения проблемы.

Например:

У чащимся предлагается группа существительных, связанных по смыслу, и 5-6 прилагательных, которыми можно охарактеризовать данные существительные. В качестве примера выберем тему «Еда», таким образом прилагательные, способные охарактеризовать существительные будут: вкусный, кислый, полезный, и пр. Весь лексический материал предоставляется в форме таблицы:

чащимся предлагается группа существительных, связанных по смыслу, и 5-6 прилагательных, которыми можно охарактеризовать данные существительные. В качестве примера выберем тему «Еда», таким образом прилагательные, способные охарактеризовать существительные будут: вкусный, кислый, полезный, и пр. Весь лексический материал предоставляется в форме таблицы:

В соответствии с предлагаемыми критериями учащиеся ранжируеют предметы (в данном случае продукты питания), учитывая их свойства. Например, если ребенок считает яблоко самым полезным продуктом, он ставит цифру 3 в колонке «apple» и т.д. по истечении времени, отведенного на выполнение данного этапа игры, школьники объединяются в группы и обсуждают свои работы. Анализируя информацию, участники группы должны прийти к общему мнению, и вооружаться аргументами для защиты его перед классом. Таким образом, развиваются навыки командодействия, формируется умение адекватного принятия решений путем целесообразного перебора возможных путей решения проблемы. А следовательно, учитываются принципы деятельности, творчества и вариативности.

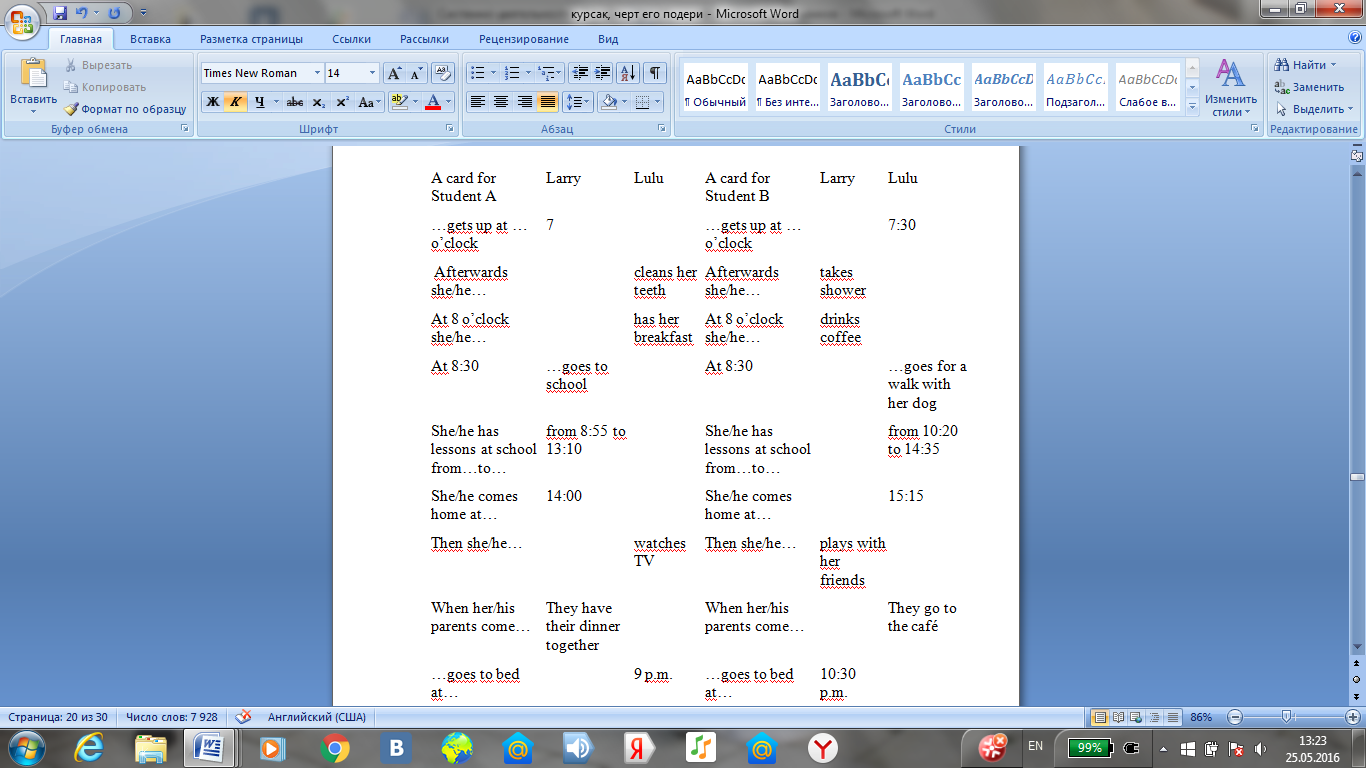

Коммуникативные игры, построенные на основе преднамеренного создания различий в объеме информации у учащихся, то есть основываются на принципе информатизационного пробела (пробела в информации). Для осуществления данного приема, необходимо неравномерное распределение информации между участниками игры. Таким образом, каждый участник имеет свою заинтересованность в добыче недостающей информации, заполнения пробела. При этом условия игры могут изменяться:

- Одностороннее получение информации. Это когда один из участников владеет информацией, которой не имеет другой участник. Для успешного выполнения задания второму участнику необходимо, с помощью грамотно построенных предложений, получить необходимую информацию.

- Двусторонний обмен информацией. В данном случае, у каждого участника имеется отрывок информации, которого нет у остальных участников игры. Для выполнения поставленной задачи, всем игрокам необходимо объединиться для решения общей проблемы.

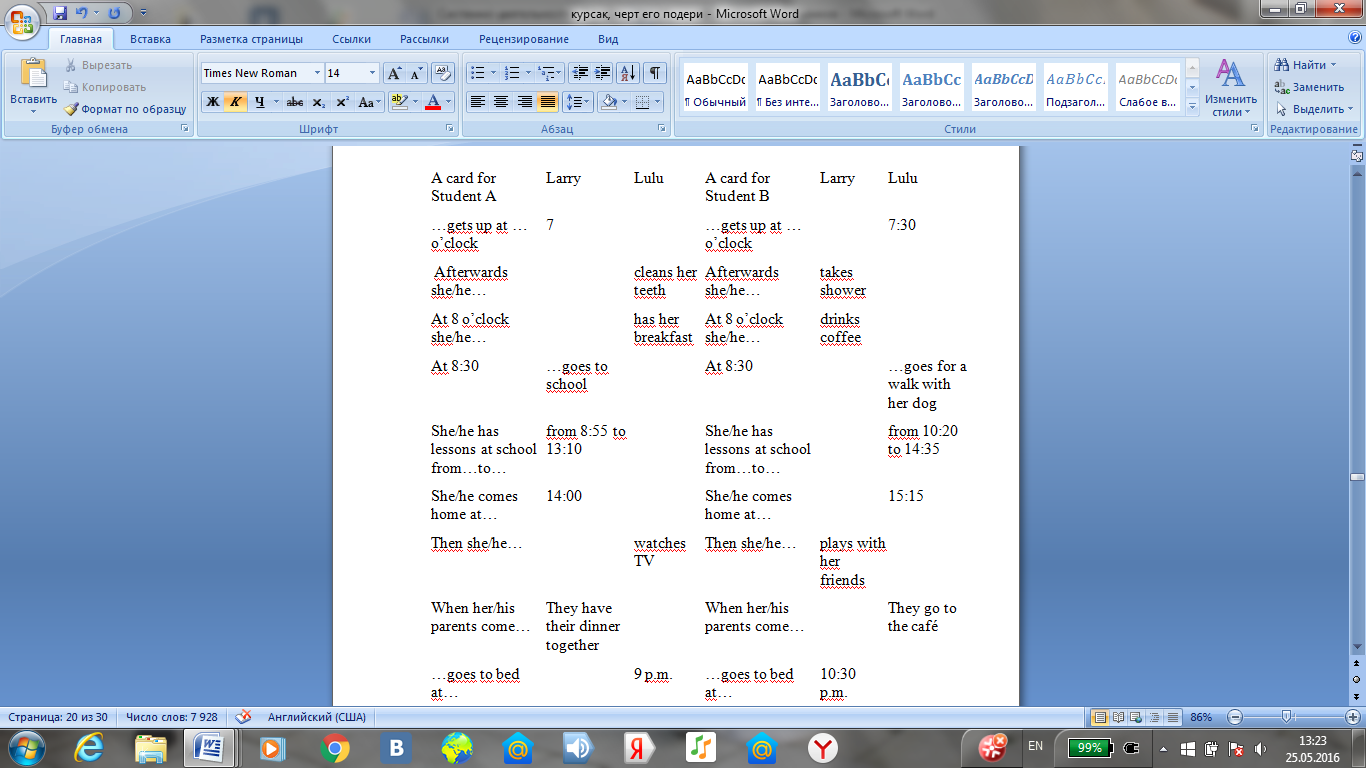

Например: Имеется информация о распорядке дня Ларри и Лулу (УМК Spotlight-4) записанная на карточках двух видов (для учеников группы А и группы Б), при этом каждая команда располагает той информацией, которой нет у команды-противников. Суть игры заключается в том, что участники команд поочередно задают вопросы, для того чтобы заполнить свои информационные пробелы. Таким образом, происходит развитие грамматических навыков (составление вопросительных и утвердительных предложений в настоящем простом времени), развитие коммуникативных и регулятивных учебных умений.

регулятивных учебных умений.

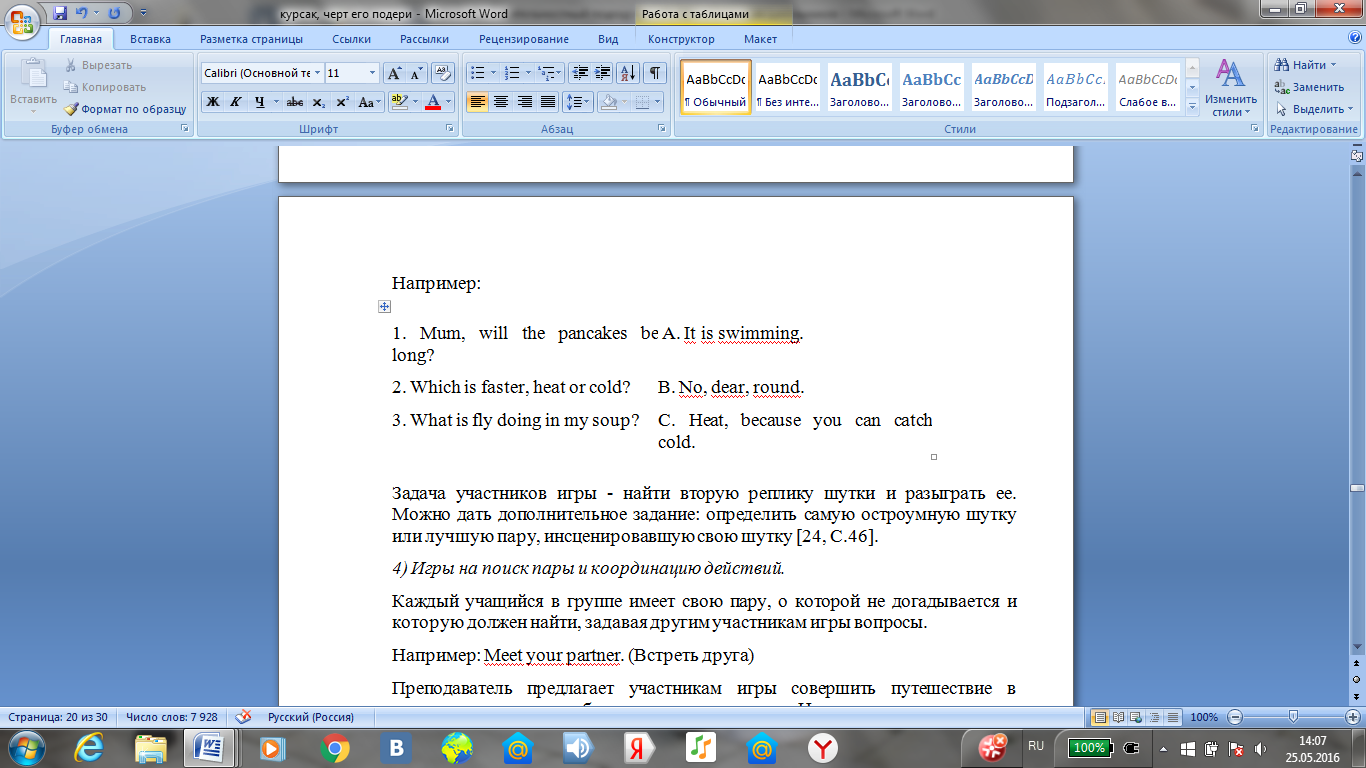

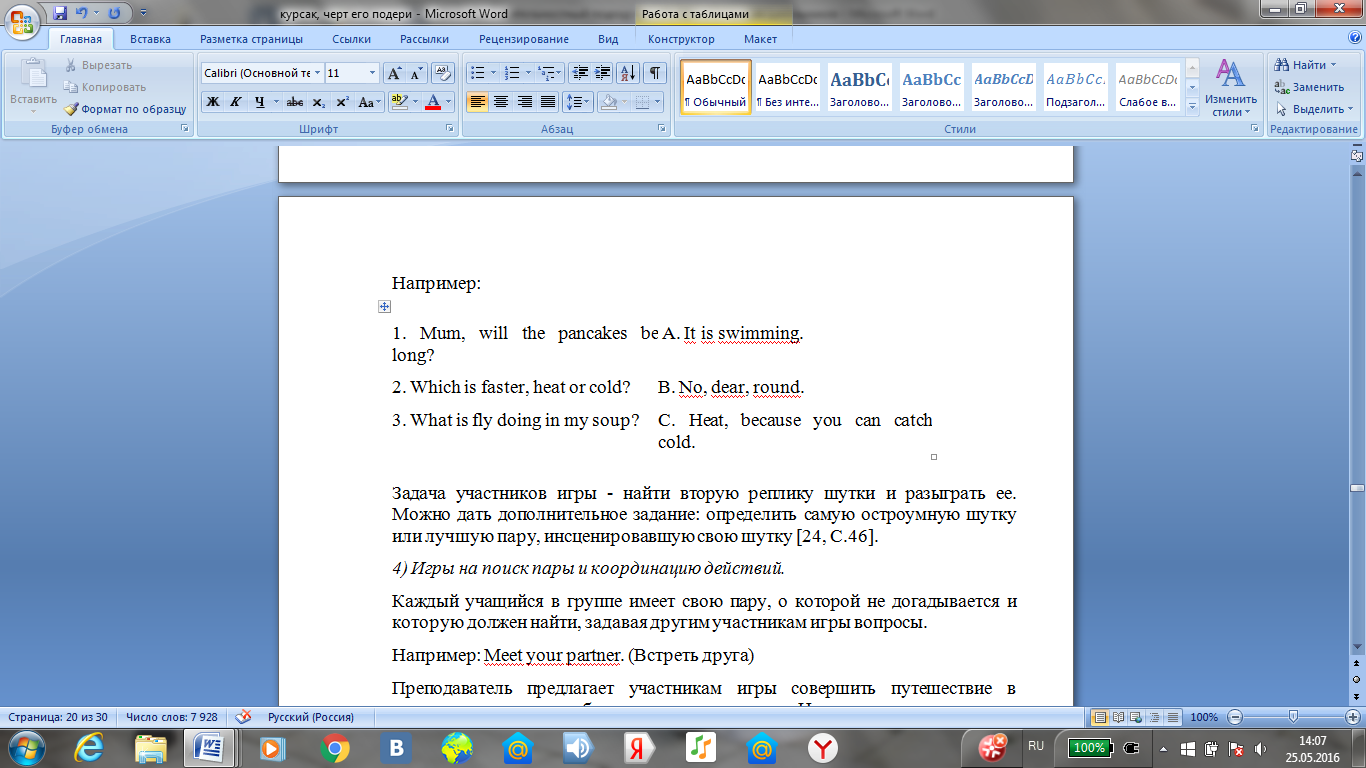

Игры, предполагающие группирование или подбор подходящих вариантов. Для проведения данной игры, необходимо предоставить участникам неполную информацию о каком-либо явлении, и распечатать возможные варианты шуточных ответов на отдельных карточках «Jokers Cards». Для того чтобы получить недостающий элемент, участникам необходимо обращаться к партнерам по общению. Целью данной игры является составление небольшого рассказа, поочередно восстанавливая события одно за другим. Время от времени ученики используют «Jokers Cards», для того чтобы получилась интересная шутка, тем самым придается совершенно непредсказуемое окончание игры, и с каждым классом, по одним и тем же карточкам получаются совершенно разные истории.

Н апример:

апример:

Игры, на поиск пары и координацию действий. По условиям игры, у каждого игрока должна быть своя пара, о которой он и не подозревает. Данный партнер обусловлен рядом характеристик, по которым его и должен выявить участник игры, задавая наводящие вопросы, которые смогут привести его к нужному человеку.

Например:

You can go 1) to France 2) by train 3) in winter

to England by car in spring

to Italy by boat in summer

Игра длится до тех пор, пока главный герой не найдет себе пару. Данная игра способствует формированию коммуникативных умений, расширяет кругозор, а так же развивает предметные навыки аудирования и говорения.

Интервью. Цель данной игры – опросить как можно одноклассников, с целью выявления определенных фактов о каждой личности. Полученный данные формируются в сводную таблицу, которую ученик представляет классу по истечении отведенного времени. При этом у каждого участника свои вопросы к одноклассникам, ученика «А» интересуют любимые виды спорта, ученика «В» - что любят читать его сверстники и т.д. Для того чтобы затратить минимальное количество времени, можно организовать игру в кругу, тогда все успеют опросить участников в короткие сроки.

| Name | Kind of book | Sports | Activities |

| Sonya | Fairy tales | … | Playing the piano |

| Maxim | About animals | Football | … |

Подобная игра способствует сплочению детского коллектива, что соответствует одному из основных принципов системно-деятельностного подхода – принцип психологического комфорта. Кроме того происходит развитие предметных и межпредметных компетентностей.

Ролевые игры. Об этом виде игр положительно отзываются психологи уже не одно десятилетие. Известно, что ролевые игры на уроках английского языка, побуждают учащихся к спонтанной речи. Тем самым происходит преодоление языкового барьера, с которым сталкивается большинство школьников. Основная задача учителя при организации ролевой игры – создать комфортный психологический климат для учащихся, а так же условия для выяснения социальных или познавательных явлений. Для этого необходим какой-либо сюжет, например «В магазине», в котором ученик сможет комфортно чувствовать себя и использовать полученные на уроке знания по теме. Искусственно созданная коммуникативная ситуация поможет школьнику наглядно продемонстрировать практическую значимость изучаемого предмета.

2.2 Разработка серии коммуникативных игр, направленных на формирование и развитие УУД

Заключение

В ходе проведенного исследования удалось решить поставленные задачи и сделать следующие выводы:

1) Игра создает эмоциональный фон, важный для возникновения положительного отношения к самому педагогическому процессу, педагогу и его заданиям. Кроме того, в игре трудности выполнения требований и правил преодолеваются ребенком охотно и с удовольствием; школьник замотивирован на учебно-познавательную деятельность.

2) Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно игровую, самостоятельно организуются в групповую игру, продолжают игры с предметами, игрушками, появляются неимитационные игры. В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит через введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее игровом воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности учащихся происходит в условно-игровом плане.

Ребята действуют по игровым правилам. Игровая обстановка трансформирует и позицию учителя, который балансирует между ролью организатора, помощника и соучастника общего действия.

Итоги игры вступают в двойном плане – как игровой и как учебно-познавательный результат. Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее соотношения с реальностью. Важнейшая роль в данной модели принадлежит заключительному ретроспективному обсуждению, в котором учащиеся совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой (имитационной) модели и реальности, а также ход учебно-игрового взаимодействия. Результативность игр зависит, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными упражнениями.

3) Игра помогает общению. Она может способствовать передаче накопленного опыта, получению новых знаний, правильной оценке поступков, развитию навыков человека, его восприятия, памяти, мышления, воображения, эмоций, таких черт, как коллективизм, активность, дисциплинированность, наблюдательность, внимательность. Если найти правильные подходы, обучение из сложной и утомительной необходимости может превратиться в увлекательный мир незнакомого языка. Одним из этих подходов является игра, сильнейший фактор психологической адаптации ребенка в новом языковом пространстве, который может решить проблему естественного ненасильственного внедрения ребенка в мир языка. Игры помогают реализовать ребенку желание учиться дальше, развивают умение самостоятельно решать поставленную задачу, организовывать свою работу, давать собственную оценку и самооценку, умение сравнивать, классифицировать, выбирать главную и отсеивать второстепенную информацию, использовать дополнительный материал. Отсюда можно сделать вывод, что все пять компетенций современного человека (социальная, толерантность, коммуникативная, информационная и компетенция, реализующая желание учиться всю жизнь) могут быть выработаны в процессе использования игр.

4) Коммуникативные игры являются необходимыми упражнениями при обучении иностранному языку, так как они приближают процесс активизации лексико-грамматического материала к условиям реального общения. Кроме того, данные упражнения способствуют повышению мотивации и активности учащихся на уроках. А это значит, что ученики смогут овладеть новым средством коммуникации, то есть приобрести навыки и умения общения с помощью изучаемого языка.

5) Коммуникативная игра в отличие от обычных тренировочных упражнений, позволяющих сосредоточиться на игровых формах, концентрирует внимание учащихся на содержании, однако при этом обеспечивает частую повторяемость языковых форм, тренируя все навыки и умения.

6) Коммуникативные игры обладают высокой степенью наглядности, так как они дают участнику игры возможность почувствовать язык как средство общения. Желание учащихся общаться достигается путём создания учителем конкретных ситуаций, в которых язык необходим. Коммуникативные игры обеспечивают разнообразие языковых тем, что обусловлено ситуацией общения, повседневной жизнью. Коммуникативная игра в методическом плане представляет собой учебное задание, содержащее задачу, которая разделяется на три более мелкие: лингвистическую, коммуникативную и деятельную. Важно соблюдать принцип постепенного усложнения заданий и нацеливать сначала учащихся на действия по образцу, затем на действия по аналогии с образцом и, наконец, на самостоятельные действия творческого характера.

Из анализа психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования и включенного наблюдения за деятельностью учащихся 3 «Б» класса гимназии № 139 г. Казани можно сделать вывод, что в игровых ситуациях дети запоминают в два раза больше слов, чем при обычной установке на запоминание. Игра, выдвигая перед ребенком содержательные задачи, способствует активизации произвольного запоминания. В то же время она может служить и основой и для непроизвольного запоминания заданного речевого материала и дальнейшего его непроизвольного воспроизведения.

Разумное применение игровых приёмов на уроках и сочетание их с другими методическими приёмами способствует эффективному и качественному усвоению материала и делает радостным сам процесс познания, который становится потребностью.

Так же имеет положительные отзывы использование проектной деятельности на уроках английского языка. Использование данного метода является одним из наиболее эффективных и бепроигрышных, благодаря грамотному и очень тесному вплетению речевого общения в совершенно иные контексты деятельности. Как и было заявлено при использовании системно-деятельностного подхода, основное внимание переносится с роли учителя на роль ученика, который самостоятельно планирует и реализует свою деятельность. В это же время снимается вопрос о вовлечении в работу каждого учащегося, теперь они замативированны на самостоятельную деятельность, ведь помимо сотрудничества, существует так же момент соперничества между собой. Выполнение проектных работ на уроках английского языка, помогает применить полученные знания на практике, а так же увидеть готовый продукт собственного творчества.

Так же имеет положительные отзывы использование проектной деятельности на уроках английского языка. Использование данного метода является одним из наиболее эффективных и бепроигрышных, благодаря грамотному и очень тесному вплетению речевого общения в совершенно иные контексты деятельности. Как и было заявлено при использовании системно-деятельностного подхода, основное внимание переносится с роли учителя на роль ученика, который самостоятельно планирует и реализует свою деятельность. В это же время снимается вопрос о вовлечении в работу каждого учащегося, теперь они замативированны на самостоятельную деятельность, ведь помимо сотрудничества, существует так же момент соперничества между собой. Выполнение проектных работ на уроках английского языка, помогает применить полученные знания на практике, а так же увидеть готовый продукт собственного творчества.  чащимся предлагается группа существительных, связанных по смыслу, и 5-6 прилагательных, которыми можно охарактеризовать данные существительные. В качестве примера выберем тему «Еда», таким образом прилагательные, способные охарактеризовать существительные будут: вкусный, кислый, полезный, и пр. Весь лексический материал предоставляется в форме таблицы:

чащимся предлагается группа существительных, связанных по смыслу, и 5-6 прилагательных, которыми можно охарактеризовать данные существительные. В качестве примера выберем тему «Еда», таким образом прилагательные, способные охарактеризовать существительные будут: вкусный, кислый, полезный, и пр. Весь лексический материал предоставляется в форме таблицы: регулятивных учебных умений.

регулятивных учебных умений. апример:

апример: