Система команд, выполняемых процессором , представляет собой нечто подобное таблице истинности логических элементов или таблице режимов работы более сложных логических микросхем. То есть она определяет логику работы процессора и его реакцию на те или иные комбинации внешних событий.

Система команд - это набор допустимых для данного процессора управляющих кодов и способов адресации данных. Система команд жестко связана с конкретным типом процессора, поскольку определяется аппаратной структурой блока дешифрации команд, и обычно не обладает переносимостью на другие типы процессоров.

- команды пересылки данных;

- арифметические команды;

- логические команды;

- команды переходов.

Команды пересылки данных не требуют выполнения никаких операций над операндами. Операнды просто пересылаются (точнее, копируются) из источника (Source) в приемник (Destination). Источником и приемником могут быть внутренние регистры процессора, ячейки памяти или устройства ввода/вывода. АЛУ в данном случае не используется.

Арифметические команды выполняют операции сложения, вычитания, умножения, деления, увеличения на единицу (инкрементирования), уменьшения на единицу (декрементирования) и т.д. Этим командам требуется один или два входных операнда. Формируют команды один выходной операнд.

Логические команды производят над операндами логические операции, например, логическое И, логическое ИЛИ, исключающее ИЛИ, очистку, инверсию, разнообразные сдвиги (вправо, влево, арифметический сдвиг, циклический сдвиг). Этим командам, как и арифметическим, требуется один или два входных операнда, и формируют они один выходной операнд.

Команды переходов предназначены для изменения обычного порядка последовательного выполнения команд. С их помощью организуются переходы на подпрограммы и возвраты из них, всевозможные циклы, ветвления программ, пропуски фрагментов программ и т.д. Команды переходов всегда меняют содержимое счетчика команд. Переходы могут быть условными и безусловными. Именно эти команды позволяют строить сложные алгоритмы обработки информации.

В соответствии с результатом каждой выполненной команды устанавливаются или очищаются биты регистра состояния процессора (PSW). Но надо помнить, что не все команды изменяют все имеющиеся в PSW флаги. Это определяется особенностями каждого конкретного процессора.

У разных процессоров системы команд существенно различаются, но в основе своей они очень похожи. Количество команд у процессоров также различно. Например, у упоминавшегося уже процессора МС68000 всего 61 команда, а у процессора 8086 — 133 команды. У современных мощных процессоров количество команд достигает нескольких сотен. В то же время существуют процессоры с сокращенным набором команд (так называемые RISC-процессоры), в которых за счет максимального сокращения количества команд достигается увеличение эффективности и скорости их выполнения.

Они выполняют следующие важнейшие функции:

- загрузка (запись) содержимого во внутренние регистры процессора;

- сохранение в памяти содержимого внутренних регистров процессора;

- копирование содержимого из одной области памяти в другую;

- запись в устройства ввода/вывода и чтение из устройств ввода/вывода.

В некоторых процессорах (например, Т-11) все эти функции выполняются одной единственной командой MOV (для байтовых пересылок — MOVB) но с различными методами адресации операндов.

Эти команды могут быть разделены на пять основных групп:

- команды операций с фиксированной запятой (сложение, вычитание, умножение, деление);

- команды операций с плавающей запятой (сложение, вычитание, умножение, деление);

- команды очистки;

- команды инкремента и декремента;

- команда сравнения.

Команды операций с фиксированной запятой работают с кодами в регистрах процессора или в памяти как с обычными двоичными кодами. Команда сложения (ADD) вычисляет сумму двух кодов. Команда вычитания (SUB) вычисляет разность двух кодов. Команда умножения (MUL) вычисляет произведение двух кодов (разрядность результата вдвое больше разрядности сомножителей). Команда деления (DIV) вычисляет частное от деления одного кода на другой. Причем все эти команды могут работать как с числами со знаком, так и с числами без знака.

Команды операций с плавающей запятой (точкой) используют формат представления чисел с порядком и мантиссой (обычно эти числа занимают две последовательные ячейки памяти). В современных мощных процессорах набор команд с плавающей запятой не ограничивается только четырьмя арифметическими действиями, а содержит и множество других более сложных команд, например, вычисление тригонометрических функций, логарифмических функций, а также сложных функций, необходимых при обработке звука и изображения.

Команды очистки (CLR) предназначены для записи нулевого кода в регистр или ячейку памяти. Эти команды могут быть заменены командами пересылки нулевого кода, но специальные команды очистки обычно выполняются быстрее, чем команды пересылки. Команды очистки иногда относят к группе логических команд, но суть их от этого не меняется.

Команды инкремента (увеличения на единицу, INC) и декремента (уменьшения на единицу, DEC) также бывают очень удобны. Их можно в принципе заменить командами суммирования с единицей или вычитания единицы, но инкремент и декремент выполняются быстрее, чем суммирование и вычитание. Эти команды требуют одного входного операнда, который одновременно является и выходным операндом.

Команда сравнения (обозначается CMP) предназначена для сравнения двух входных операндов. По сути, она вычисляет разность этих двух операндов, но выходного операнда не формирует, а всего лишь изменяет биты в регистре состояния процессора (PSW) по результату этого вычитания. Следующая за командой сравнения команда (обычно это команда перехода) будет анализировать биты в регистре состояния процессора и выполнять действия в зависимости от их значений (о командах перехода речь идет в разделе 3.3.4). В некоторых процессорах предусмотрены команды цепочечного сравнения двух последовательностей операндов, находящихся в памяти (например, в процессоре 8086 и совместимых с ним).

Логические команды выполняют следующие основные операции:

- · логическое И, логическое ИЛИ, сложение по модулю 2 (Исключающее ИЛИ);

- · логические, арифметические и циклические сдвиги;

- · проверка битов и операндов;

- · установка и очистка битов (флагов) регистра состояния процессора (PSW).

Команды логических операци й позволяют побитно вычислять основные логические функции от двух входных операндов. Кроме того, операция И (AND) используется для принудительной очистки заданных битов (в качестве одного из операндов при этом используется код маски, в котором разряды, требующие очистки, установлены в нуль). Операция ИЛИ (OR) применяется для принудительной установки заданных битов (в качестве одного из операндов при этом используется код маски, в котором разряды, требующие установки в единицу, равны единице). Операция «Исключающее ИЛИ» (XOR) используется для инверсии заданных битов (в качестве одного из операндов при этом применяется код маски, в котором биты, подлежащие инверсии, установлены в единицу). Команды требуют двух входных операндов и формируют один выходной операнд.

Команды сдвигов позволяют побитно сдвигать код операнда вправо (в сторону младших разрядов) или влево (в сторону старших разрядов). Тип сдвига (логический, арифметический или циклический) определяет, каково будет новое значение старшего бита (при сдвиге вправо) или младшего бита (при сдвиге влево), а также определяет, будет ли где-то сохранено прежнее значение старшего бита (при сдвиге влево) или младшего бита (при сдвиге вправо). Например, при логическом сдвиге вправо в старшем разряде кода операнда устанавливается нуль, а младший разряд записывается в качестве флага переноса в регистр состояния процессора. А при арифметическом сдвиге вправо значение старшего разряда сохраняется прежним (нулем или единицей), младший разряд также записывается в качестве флага переноса.

Циклические сдвиги позволяют сдвигать биты кода операнда по кругу (по часовой стрелке при сдвиге вправо или против часовой стрелки при сдвиге влево). При этом в кольцо сдвига может входить или не входить флаг переноса. В бит флага переноса (если он используется) записывается значение старшего бита при циклическом сдвиге влево и младшего бита при циклическом сдвиге вправо. Соответственно, значение бита флага переноса будет переписываться в младший разряд при циклическом сдвиге влево и в старший разряд при циклическом сдвиге вправо.

Команды проверки битов и операндов предназначены для установки или очистки битов регистра состояния процессора в зависимости от значения выбранных битов или всего операнда в целом. Выходного операнда команды не формируют. Команда проверки операнда (TST) проверяет весь код операнда в целом на равенство нулю и на знак (на значение старшего бита), она требует только одного входного операнда. Команда проверки бита (BIT) проверяет только отдельные биты, для выбора которых в качестве второго операнда используется код маски. В коде маски проверяемым битам основного операнда должны соответствовать единичные разряды.

К оманды установки и очистки битов регистра состояния процессора (то есть флагов) позволяют установить или очистить любой флаг, что бывает очень удобно. Каждому флагу обычно соответствуют две команды, одна из которых устанавливает его в единицу, а другая сбрасывает в нуль. Например, флагу переноса C (от Carry) будут соответствовать команды CLC (очистка) и SEC или STC (установка).

Команды переходов предназначены для организации всевозможных циклов, ветвлений, вызовов подпрограмм и т.д., то есть они нарушают последовательный ход выполнения программы. Эти команды записывают в регистр-счетчик команд новое значение и тем самым вызывают переход процессора не к следующей по порядку команде, а к любой другой команде в памяти программ. Некоторые команды переходов предусматривают в дальнейшем возврат назад, в точку, из которой был сделан переход, другие не предусматривают этого. Если возврат предусмотрен, то текущие параметры процессора сохраняются в стеке. Если возврат не предусмотрен, то текущие параметры процессора не сохраняются.

- команды безусловных переходов;

- команды условных переходов.

Команды безусловных переходов вызывают переход в новый адрес независимо ни от чего. Они могут вызывать переход на указанную величину смещения (вперед или назад) или же на указанный адрес памяти. Величина смещения или новое значение адреса указываются в качестве входного операнда.

Команды условных переходов вызывают переход не всегда, а только при выполнении заданных условий. В качестве таких условий обычно выступают значения флагов в регистре состояния процессора (PSW). То есть условием перехода является результат предыдущей операции, меняющей значения флагов. Всего таких условий перехода может быть от 4 до 16.

- переход, если равно нулю;

- переход, если не равно нулю;

- переход, если есть переполнение;

- переход, если нет переполнения;

- переход, если больше нуля;

- переход, если меньше или равно нулю.

Если условие перехода выполняется, то производится загрузка в регистр-счетчик команд нового значения. Если же условие перехода не выполняется, счетчик команд просто наращивается, и процессор выбирает и выполняет следующую по порядку команду.

Регистр процессора — сверхбыстрая оперативная память внутри процессора, предназначенная прежде всего для хранения промежуточных результатов вычисления.

Регистр представляет собой цифровую электронную схему, служащую для временного хранения двоичных чисел. В процессоре имеется значительное количество регистров, большая часть которых используется самим процессором и недоступна программисту (например, при выборке из памяти очередной команды она помещается в регистр команд, и программист обратиться к этому регистру не может). Имеются также регистры, которые в принципе программно доступны, но обращение к ним осуществляется из программ операционной системы (например, управляющие регистры и теневые регистры дескрипторов сегментов). Этими регистрами пользуются в основном разработчики операционных систем.

Доступ к значениям, хранящимся в регистрах, как правило, в несколько раз быстрее, чем доступ к ячейкам оперативной памяти (даже если кеш-память содержит нужные данные), но объём оперативной памяти намного превосходит суммарный объём регистров (объём среднего модуля оперативной памяти сегодня составляет 1-4 Гб[4], суммарная «ёмкость» регистров общего назначения/данных для процессора Intel 80x86 16 битов * 4 = 64 бита (8 байт)).

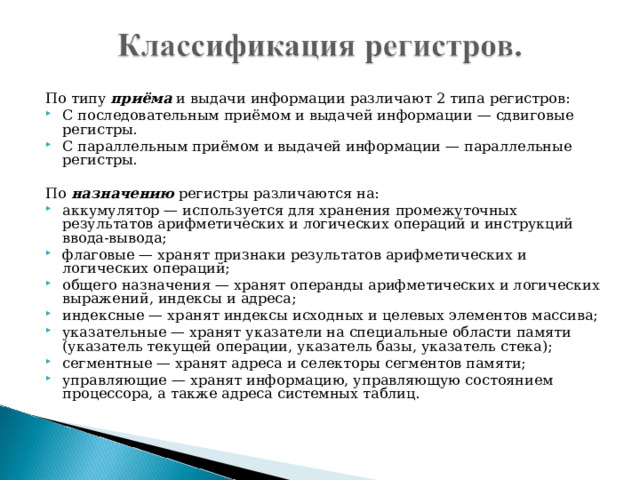

По типу приёма и выдачи информации различают 2 типа регистров:

- С последовательным приёмом и выдачей информации — сдвиговые регистры.

- С параллельным приёмом и выдачей информации — параллельные регистры.

По назначению регистры различаются на:

- аккумулятор — используется для хранения промежуточных результатов арифметических и логических операций и инструкций ввода-вывода;

- флаговые — хранят признаки результатов арифметических и логических операций;

- общего назначения — хранят операнды арифметических и логических выражений, индексы и адреса;

- индексные — хранят индексы исходных и целевых элементов массива;

- указательные — хранят указатели на специальные области памяти (указатель текущей операции, указатель базы, указатель стека);

- сегментные — хранят адреса и селекторы сегментов памяти;

- управляющие — хранят информацию, управляющую состоянием процессора, а также адреса системных таблиц.

Регистры общего назначения.

32-битные регистры EAX (аккумулятор), EBX (база), ECX (счетчик), EDX (регистр данных) могут использоваться без ограничений для любых целей – временного хранения данных, аргументов или результатов различных операций. Название регистров происходят от того, что некоторые команды применяют их специальным образом: так, аккумулятор часто необходим для хранения результата действий, выполняемых над двумя операндами, регистр данных в этих случаях получает старшую часть результата, если он не умещается в аккумулятор, регистр счетчик работает как счетчик в циклах и строковых операциях, а регистр-база – при так называемой адресации по базе. Младшие 16 бит каждого их этих регистров применяются как самостоятельные регистры с именами AX, BX, CX, DX. На самом деле в процессорах 8086-80286 все регистры были 16-битными и назывались именно так, а в 32-битные EAX-EDX появились с введением 32-битной архитектуры в 80386. Кроме этого, отдельные байты в 16-юитных регистрах AX – DX тоже могут использоваться как 8-битные регистры и иметь свои имена. Старшие байты этих регистров называются AH, BH, CH, DH, а младшие – AL, BL, CL, DL (см. рис. 1).

Остальные четыре регистра – ESI (индекс источника), EDI (индекс приемника), EBP (указатель базы), ESP (указатель стека) - имеют более конкретное назначение и применяются для хранения всевозможных временных переменных. Регистры ESI и EDI необходимы в строковых операциях, EBP и ESP – при работе со стеком. Так же как в случае с регистрами EAX – EDX, младшие половины этих четырех регистров называются SI, DI, BP и SP соответственно, и в процессорах до 80386 только они и присутствовали.

Сегментные регистры.

При использовании сегментированных моделей памяти для формирования любого адреса нужны два числа – адрес начала сегмента и смещение искомого байта относительно этого начала (в бессегментной модели памяти flat адреса начала всех сегментов равны). Операционные системы (кроме DOS) могут размещать сегменты, с которыми работает программа пользователя, в разных местах памяти и даже временно записывать их на диск, если памяти не хватает. Так как сегменты способны оказаться где угодно, программа обращается к ним, применяя вместо настоящего адреса начала сегмента 16-битное число, называемое селектором. В процессорах Intel предусмотрены шесть 16-битных регистров – CS, DS, ES, FS, GS, SS, где хранятся селекторы. Это означает, что в любой момент можно изменить параметры, записанные в этих регистрах.

В отличие от DS, ES, GS, FS, которые называются регистрами сегментов данных, CS и SS отвечают за сегменты двух особенных типов – сегмента кода и сегмент стека. Первый содержит программу, исполняющуюся в данный момент, следовательно, запись нового селектора в этот регистр приводит к тому, что далее будет исполнена не следующая по тексту программы команда, а команда из кода, находящегося в другом сегменте, с тем же смещением. Смещение очередной выполняемой команды всегда хранится в специальном регистре EIP (указатель инструкции, 16-битная форма IP), запись в который также приведет к тому, что далее будет исполнена какая-нибудь другая команда. На самом деле все команды передачи управления – перехода, условного перехода, цикла, вызова подпрограммы и т. п. – и осуществляют эту самую запись в CS и EIP.

Стек.

Стек – организованный специальным образом участок памяти, который используется для временного хранения переменных, передачи параметров вызываемым подпрограммам и сохранения адреса возврата при вызове процедур и прерываний. Легче всего представить стек в виде стопки листов бумаги (это одно из значений слова «stack» в английском языке) – вы можете класть и забирать листы только с вершины стопки. Поэтому, если записать в стек числа 1, 2, 3, то при чтении они окажутся в обратном порядке – 3, 2, 1. Стек располагается в сегменте памяти, описываемом регистром SS, и текущее смещение вершины стека отражено в регистре ESP, причем во время записи значение этого смещения уменьшается, то есть он «растет вниз» от максимально возможного адреса (см. рис. 2.). Такое расположение стека «вверх ногами» может быть необходимым, к примеру, в бессегментной модели памяти, когда все сегменты, включая сегменты стека и кода, занимают одну и туже область – память целиком. Тогда программа исполняется в нижней области памяти, в области малых адресов, и EIP растет, а стек располагается в верхней области памяти, и ESP уменьшается. При вызове подпрограммы параметры в большинстве случаев помешают в стек, а в EBP записывают текущее значение ESP. Если подпрограмма использует стек для хранения локальных переменных, ESP изменится, но EBP можно будет использовать для того, чтобы считывать значения параметров напрямую из стека (их смещения запишутся как EBP + номер параметра).

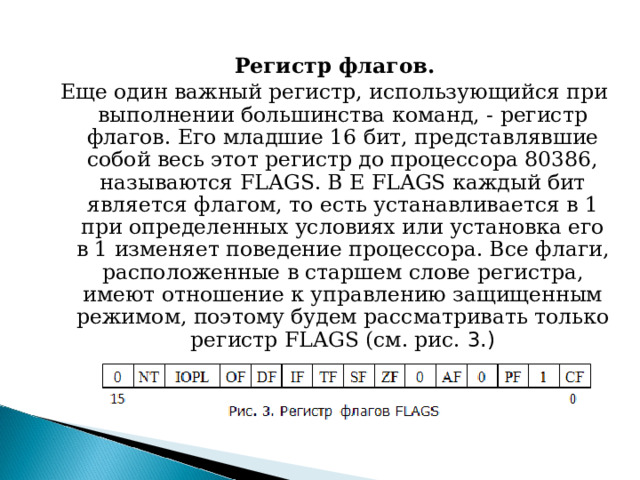

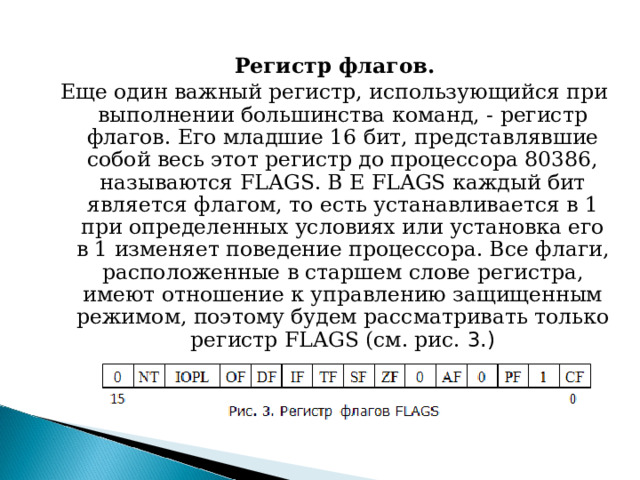

Регистр флагов.

Еще один важный регистр, использующийся при выполнении большинства команд, - регистр флагов. Его младшие 16 бит, представлявшие собой весь этот регистр до процессора 80386, называются FLAGS. В E FLAGS каждый бит является флагом, то есть устанавливается в 1 при определенных условиях или установка его в 1 изменяет поведение процессора. Все флаги, расположенные в старшем слове регистра, имеют отношение к управлению защищенным режимом, поэтому будем рассматривать только регистр FLAGS (см. рис. 3.)

- CF – флаг переноса. Устанавливается в 1, если результат предыдущей операции не уместился в приемнике и произошел перенос старшего бита или если требуется заем (при вычитании), в противном случае – в 0. Например, после сложения слова 0FFFFh и 1, если регистр, в который надо поместить результат, - слово, в него будет записано 0000h и флаг CF=1.

- PF – флаг четности. Устанавливается в 1, если младший байт результата предыдущей команды содержит четное число битов, равных 1, и в 0, если нечетное. Это не тоже самое, что делимость на два. Число делится на 2 без остатка, если его самый младший бит равен нулю, и не делится, когда он равен 1.

- AF – флаг полупереноса или вспомогательного переноса. Устанавливается в 1, если в результате предыдущей операции произошел перенос (или заем) из третьего бита в четвертый. Этот флаг используется автоматически командами двоично-десятичной коррекции.

- ZF – флаг нуля. Устанавливается в 1, если результат предыдущей команды – ноль.

- SF – флаг знака. Он всегда равен старшему биту результата.

- TF – флаг ловушки. Он был предусмотрен для работы отладчиков, не использующих защищенный режим. Установка его в 1 приводит к тому, что после выполнения каждой программной команды управление временно передается отладчику (вызывается прерывание 1 – описание команды INT).

- IF – флаг прерываний. Сброс этого флага приводит к тому, что процессор перестает обрабатывать прерывания от внешних устройств (описание команды INT). Обычно его сбрасывают на короткое время для выполнения критических участков кода.

- DF – флаг направления. Он контролирует поведения команд обработки строк: когда он установлен в 1, строки обрабатываются в сторону уменьшения адресов, когда DF=0 – наоборот.

- OF – флаг переполнения. Он устанавливается в 1, если результат предыдущей арифметической операции над числами со знаком выходит за допустимые для них пределы. Например, если при сложении двух положительных чисел получается число со старшим битом, равным единице, то есть отрицательное, и наоборот.

Флаги IOPL (уровень привилегий ввода-вывода) и NT (вложенная задача) применяются в защищенном режиме.

Параллельные вычисления — способ организации компьютерных вычислений, при котором программы разрабатываются как набор взаимодействующих вычислительных процессов, работающих параллельно (одновременно).

Способы реализации параллельных вычислений.

- Каждый вычислительный процесс может быть реализован в виде процесса операционной системы, либо же вычислительные процессы могут представлять собой набор потоков выполнения внутри одного процесса ОС.

- Параллельные программы могут физически исполняться либо последовательно на единственном процессоре — перемежая по очереди шаги выполнения каждого вычислительного процесса, либо параллельно — выделяя каждому вычислительному процессу один или несколько процессоров (находящихся рядом или распределённых в компьютерную сеть).

Основная сложность при проектировании параллельных программ — обеспечить правильную последовательность взаимодействий между различными вычислительными

Под конвейерным режимом понимают такой вид обработки, при котором интервал времени, требуемый для выполнения процесса в функциональном узле (например, в АЛУ) микропроцессора, продолжительнее, чем интервалы, через которые данные могут вводиться в этот узел. Предполагается, что функциональный узел выполняет процесс в несколько этапов, т. е. когда первый этап завершается, результаты передаются на второй этап, на котором используются другие аппаратные средства. Разумеется, что устройство, используемое на первом этапе, оказывается свободным для начала новой обработки данных. Как известно, можно выделить четыре этапа обработки команды микропроцессора: выборка, декодирование, выполнение и запись результата. Иными словами, в ряде случаев, пока первая команда выполняется, вторая может декодироваться, а третья выбираться.

В любом процессоре машинная команда проходит ряд этапов обработки, например: выборку команды из оперативной памяти (ВК), вычисление абсолютного адреса операнда в оперативной памяти (ВА), выборку операнда из памяти (ВО), операцию в АЛУ.

В процессоре последовательной ЭВМ для осуществления этих функций используется единственное устройство, поэтому время выполнения команды равно:

Чс = ^ВК + ^ВА + ^ВО + *АЛУ

Для того чтобы уменьшить /к, можно для каждой функции ввести собственное оборудование. В таком процессоре любая команда последовательно проходит через все устройства, находясь на каждом этапе время А. Конвейерные процессоры применяются во всех без исключения старших моделях семейств ПЭВМ.

Процессоры с несколькими линиями конвейера получили название суперскалярных . Pentium — первый суперскалярный процессор Intel. Здесь две линии, что позволяет ему при одинаковых частотах быть вдвое производительней i80486, выполняя сразу две инструкции за такт.

Во многих вычислительных системах, наряду с конвейером команд, используются конвейеры данных. Сочетание этих двух конвейеров дает возможность достичь очень высокой производительности на определенных классах задач, особенно если используется несколько различных конвейерных процессоров, способных работать одновременно и независимо друг от друга.

Операции над вещественными числами (с плавающей запятой)

Сопроцессоры. Для расширения вычислительных возможностей центрального процессора — выполнения арифметических операций, вычисления основных математических функции (тригонометрических, показательных, логарифмических) и т. д. — в состав ЭВМ добавляется математический сопроцессор. Применение сопроцессора повышает производительность вычислений в сотни раз. В разных поколениях процессоров он назывался по-разному — FPU (Floating Point Unit — блок чисел/операций с плавающей точкой — БПЗ) или NPX (Numeric Processor extension — числовое расширение процессора).

Для процессоров 386 и ниже сопроцессор был отдельной микросхемой, подключаемой к локальной нише основного процессора. В любом случае сопроцессор исполняет только свои специфические команды, а всю работу по декодированию инструкций и доставке данных осуществляет ЦП.

Блоки операций с плавающей запятой. С программной точки зрения сопроцессор и процессор выглядят как единое целое. В современных (486+) процессорах БПЗ располагается на одном кристалле с центральным процессором.