Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 7 г. Няндома.

Методическая разработка

Система упражнений по обучению описанию внутреннего состояния человека на уроках русского языка в 7 классе

7 класс общеобразовательной школы

Учитель русского языка и литературы

Исакова Валерия Александровна

Нандома

2017г.

Система упражнений по обучению описанию внутреннего состояния человека на уроках русского языка в 7 классе

Обучение учащихся созданию текстов-описаний носит системный характер и, на мой взгляд, включает в себя пять этапов. Охарактеризую кратко каждый из них, после чего опишу задания каждого этапа.

На первом этапе школьники учатся узнавать тексты-описания состояния, видеть их отличительные признаки. Второй этап нацелен на анализ языковых средств создания описаний состояния; предполагает активную работу с лексическими и фразеологическими средствами выражения состояния. На третьем этапе учащимся предлагается анализ структуры описательных текстов. Четвертый этап нацелен на формирование умения вести диалог о внутреннем состоянии собеседников. Пятый этап включает задания творческого характера, предполагающий работу с произведениями различных видов искусства.

Рассмотрим каждый этап в отдельности.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ

На первом этапе школьникам необходимо вспомнить отличия текстов разных типов речи, научиться узнавать описание состояния, сравнивать различные виды описаний, выделять их существенные признаки. Задания к тексту позволят закрепить знания школьников о типовом содержании описательных текстов. Эта задача является главной для упражнений 1 – 4. Основный вид таких заданий – вопросы по содержанию текста. На этом этапе важно также включить задания на сопоставление описательных текстов разных видов (например, описания среды и состояния), с тем, чтобы школьники осознали, какой «предмет описания» избран автором и как это влияет на отбор языковых средств. Помимо решения названных задач, представленные ниже упражнения (1 – 4), решают и ряд дополнительных: обращают внимание школьников на средства выражения состояния, авторские интенции, строение текстов-описаний. Предполагается работа над совершенствованием орфографической и пунктуационной грамотности. Считаем необходимым также обращать внимание школьников на слова и выражения, имеющие ограниченную сферу употребления. Выбор текстов обусловлен желанием найти тематику и персонажей, близких подростковому возрасту.

Упражнение 1. Прочитайте данные ниже тексты. Какие типы речи представлены в них? В каком тексте включены элементы другого типа речи?

1) Строго говоря, есть два необходимейших условия жизни высоконравственного человека: умение видеть другого, особенно страдающего другого, и умение видеть себя без прикрас.

Внимание к себе особенно свойственно юному возрасту. Кто мы? Похожи друг на друга – огорчаемся: хочется отличиться. Отличаемся – тоже нехорошо, вроде как белая ворона. Кем быть? Каким быть?

Самим собой. Это единственный верный совет. Он прост, но дорога к себе сквозь чужое, ложное, ненужное, быть может, самое трудное на свете.

Строительство личности начинается с внимания к себе, а заканчивается состраданием к другим, милосердием к другим, ответственностью перед другими.

(По О. Кучкиной)

2) Это было время расцвета Марининой красоты. Цветком, поднятым над плечами, кажется ее золотоволосая голова, пушистая, с вьющимися у висков струйками легких кудрей, с густым блеском над бровями подрезанных, как у детей, волос. Ясная зелень ее глаз, затуманенная близоруким взглядом, застенчиво уклоняющимся, имеет в себе что-то колдовское. Это не та застенчивость, что мучила ее в отрочестве, когда она стеснялась своей, ею не любимой наружности. Встречая восхищение всех на нее глядящих, она излечилась от мук того недуга. Она знает себе цену и во внешнем очаровании, как с детства знала ее — во внутреннем. Но ни тени самоуверенности и так лелеемого в себе красавицами «бального», дешевого самодовольства. Ее женское только скользит, только реет.

(А.И. Цветаева)

3) Ростов не верил своим глазам, и сомнение это продолжалось более секунды. Волк – старый зверь с седой спиной – бежал неторопливо, очевидно, убежденный, что никто не видит его... Николай закричал не своим голосом, и сама собою стремглав понеслась его добрая лошадь под гору, перескакивая через водомоины, наперерез волку... Николай не слыхал своего крика, не чувствовал того, что он скачет, не видал ни собак, ни места, по которому скачет, – он видел только волка, который, усилив свой бег, скакал, не переменяя направления, по лощине. Первая показалась вблизи зверя черно-пегая Милка и стала приближаться к зверю. Ближе, ближе... вот она приспела к нему. Но волк чуть покосился на нее, и вместо того, чтобы наддать (как это она всегда делала), Милка вдруг стала упираться на передние ноги.

(По Л. Н. Толстому)

4) В начале июля добрались уже до хлебного, просторного Воронежа. Там нашел, наконец, Жуковский подходящего себе сотоварища.

В самый день приезда наследника жандарм явился в семью Кольцовых: губернатор требует к себе поэта. Сначала все всполошились. Но вызов был мирный и Кольцовым даже полезный: Алексея Васильевича приглашал к себе Жуковский. Два воронежских дня он провел вместе с Кольцовым – Кольцов и Воронеж тоже были Россия, густой, крепкий ее настой. Пили чай в купеческом доме, вместе разгуливали по городу, с острожной горы любовались широкими видами, лугами, лесами дальними – той огромностью и мощью русской, что так чувствуется в Воронеже и его крае. Старина, собор, святой Митрофаний Воронежский, святой Тихон Задонский... а внизу под горой старые домики Петровской слободы: иной мир, но История, Петр, судостроительство...

(И. Зайцев)

Упражнение 2. Прочитайте тексты. Определите тип речи. В каком тексте говорится о состоянии среды, в каком – о состоянии человека? Какое чувство героя автор пытается передать читателю? Какие языковые средства использует автор для описания этого чувства? Прокомментируйте ответ.

1) Часто я бывал и в нижних залах. Ты знаешь мою страсть к книгам, а там, в этих сводчатых залах, книгохранилище. Там прохладно и вечная тень, окна с железными толстыми решетками, сквозь решетки видна радостная зелень кустов, радостный солнечный день все такой же, такой же, как и сто, двести лет тому назад. Там устроены в стенах ниши с полками, и на этих полках мерцают тусклым золотом десятки тысяч корешков, чуть ли не все главнейшее достояние русской и европейской мысли за последние два века. В одной зале – огромный телескоп. В другой – гигантский планетарий. На стенах – снова портреты, редчайшие гравюры. …

(Ив.Бунин «Несрочная весна»).

2) Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт1 и застегнул все пуговки своего мундира...

(Чехов «Толстый и тонкий»)

Познакомьтесь с выражением вытянуться во фрунт (устар.) – то же, что во фронт стать, т.е. «встать», «вытянуться». Как Вы думаете, с какой целью его использовал автор?

Упражнение 3. Прочитайте текст. Определите тип речи. Что помогло вам определить тип речи? Какие чувства героя названы автором? Каким образом автор передает степень волнения героя? Подумайте, зачем в тексте употреблен союз но. В тексте употреблен разговорный глагол. Найдите его и подберите к нему нейтральный синоним. С какой целью он включен в текст?

Он от души смеялся, когда смуглый длинноволосый клоун с нерусской фамилией выкидывал разные штуки, тревожился, когда молодой паренек в красной рубахе гонял по арене, отгороженной от зрителей высокой клеткой, семь страшных львов, стегал их бичом… Но не ради клоуна и не ради страшных львов ухлопал Чередниченко шесть рублей, нет, не ради львов. Его глубоко взволновала девушка, которая открывала программу. Она взбиралась по веревке высоко вверх и там под музыку крутилась, вертелась, кувыркалась… Никогда еще в своей жизни Чередниченко так не волновался, как волновался, наблюдая за гибкой, смелой циркачкой.

(В. Шукшин «Чередниченко и цирк»)

Упражнение 4. Прочитайте текст. Определите тип речи. Аргументируйте свой ответ. Определите связь предложений в тексте. Обозначьте изученные орфограммы. Вставьте пропущенные знаки препинания.

Я кивнул г..л..вой. (Не)знаю (от)чего но эти планы на в..сну меня почему(то) совсем (не)рад..вали. Мне было грус..н.. и все казалось что сам Петр Иванович не очень вер..т в то что все это (с)збудется… Поэтому я от всей души обрадовался когда хлопнула входная дверь и в комнату в..шла мама.

(Г. Скребницкий.)

ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ

После того, как у школьников создано общее представление о типовом содержании текстов-описаний, можно переходить к более детальному анализу текстов-описаний внутреннего состояния человека. Для этого необходимо обратиться как к формальной, так и к содержательной стороне текста. Внимание школьников сосредотачивается в первую очередь на работе с языковыми средствами создания описаний внутреннего состояния человека, поскольку одно из важнейших условий формирования умения описывать внутреннее состояние человека – владеть соответствующими языковыми средствами. Важно научить школьников отличать лексику, предназначенную для выражения чувств, от лексики, называющей различные свойства и качества характера. В п. 2.2 второй главы характеризуя эти средства, мы подчеркнули особую значимость изучения лексико-фразеологических средств в обучении описанию состояния. Данные ниже задания нацелены на расширение лексико-фразеологического запаса школьников, а также овладение стилистическими ресурсами языка. Особое внимание, по всей видимости, необходимо уделить устойчивым оборотам речи, поскольку в русском языке этот лексический пласт чрезвычайно богат, является образным, активно используемым средством выражения состояния. Несомненно, что и синтаксические средства должны попасть в сферу внимания учащихся.

Упражнение 5. Познакомьтесь с синонимическим рядом глагола радоваться. Распределите синонимы по группам: а) устойчивые сочетания; б) слова, уместные в разговорном стиле; в) слова, вышедшие из активного употребления.

Радоваться – веселиться, торжествовать, праздновать, наслаждаться, восторгаться, ликовать, быть в восторге (восхищении), приходить в восторг, таять от восторга (восхищения), он от нее в восторге, душа млеет радостью, на душе точно ангелы поют, сердце запрыгало (взыграло), заиграли кости.

Упражнение 6. Познакомьтесь со словами, призванными в русском языке обозначать страх. Какие из них используются для обозначения крайней степени проявления чувства? Какие из них используются для обозначения внешнего проявления чувства (в поведении, движениях и др.)?

Бояться, страшиться, панически бояться, робеть, трепетать, дрожать, бояться как огня, трястись, бояться как черта, трусить, малодушничать, дрожать как осиновый лист, замирать от страха, обливаться холодным потом, не сметь вздрогнуть, поджать хвост.

Упражнение 7. Познакомьтесь со словами, призванными в русском языке обозначать горе. Попытайтесь выстроить ряд, в котором бы слова следовали друг за другом в порядке возрастания интенсивности чувства (от менее сильного чувства к более сильному).

Горевать, скорбеть, сокрушаться, тужить, горе горевать, быть безутешным, рвать на себе волосы, биться головой об стену.

Упражнение 8. Подберите 2 – 3 эпитета к словам, выражающим внутреннее состояние: радость, веселье, грусть, печаль, гнев, страх, удивление, отвращение.

Комментарий для учителя: перечень чувств ориентирован на выделенные психологами базовые эмоции (охарактеризованы в п. 2.2).

Упражнение 9. Для описания каких состояний предназначены данные ниже фразеологизмы? Ответ дайте в скобках после фразеологизма.

1) Душа в пятки ушла; сердце ёкнуло; сердце сжимается; сердце дрожит, как овечий хвост.

2) Душа не на месте.

3) От сердца отлегло.

4) Радостно на душе; сердце радуется; сердце замирает; душа переполнена счастьем; душа на небе.

Упражнение 10. Для описания каких чувств могут быть использованы приведенные ниже фразеологизмы? Какие из них являются синонимичными? Обратите внимание на состав словосочетаний (главное и зависимые слова) и подумайте, какие группы фразеологизмов можно выделить, исходя из этого.

Сердце печалится; душа болит; на сердце тоска; сердце кровью обливается; заскребло на сердце; сердце кипит; накипело на душе; сердце рвется пополам; сердце сжимается; наболело на душе.

Составьте с любыми тремя фразеологизмами предложения и выделите в них грамматическую основу.

Комментарий для учителя. Слова душа и сердце активно употребляются в составе устойчивых сочетаний для описания разнообразных психических состояний человека. Именно поэтому на такие фразеологизмы обращено особое внимание.2

Упражнение 11. Напишите фразеологизм полностью. В скобках укажите, для выражения какого чувства он используется. В случаях затруднения обращайтесь к фразеологическому словарю.

1.Как осиновый лист ……………………………

2. Надувать ……………………………….………

3. Навострить …………………………………….

4. На седьмом небе ………………………………

5. Душа в…………………………………………

6. Бабочки ……………………………..………….

7. Скрепя …………………………………………..

Упражнение 12. Как сказать по-другому? Подберите к приведенным ниже предложениям синонимичные с тем же значением состояния.

Ей не по себе. Им весело. Мне нездоровится. Я тоскую. Она простужена. Я счастлив. Мне хорошо.

Данные ниже упражнения

Упражнение 13. Прочитайте тексты. В них пропущено слово, которое обозначает то или иное внутреннее состояние человека (злоба, радость). Ориентируясь на содержание текста, вставьте пропущенное слово. Что подсказало вам сделать тот или иной выбор? Выпишите из текстов сравнения. Выполните указанные виды разборов.

1) Дождь1 стучал в окна вагона, было видно только зеленое3 поле, мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках, и (____) вдруг перехватила ей дыхание: она вспомнила, что она едет на волю, едет учиться, а это всё равно, что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась4.

(А.П. Чехов. Невеста)

2) Тяжелая (____), точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое3 и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебиение.

(А.П. Чехов. Учитель словесности)

3) А когда она умывалась, остаток давнего детского3 чувства, – …, что сегодня Рождество, вдруг шевельнулась в ее груди, и после этого стало легко3, свободно и чисто на душе, как будто и душа умылась или окунулась в белый снег.

(А.П. Чехов. Бабье царство)

Упражнение 14. Прочитайте высказывания, содержащие описания глаз человека. Можно ли на основе этих описаний определить характер человека и его внутреннее состояние? Предположите, о каком состоянии человека идет речь. Составьте 1 – 2 предложения, в которых бы описание глаз помогло понять, какие чувства испытывает человек.

В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи (Н.В. Гоголь). Глаза молодежи сверкали оживлением и любопытством (В.Г. Короленко). Старый спорщик стал вспоминать что-то, должно быть свою молодость, потому что глаза его заискрились (В.Г. Короленко). Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами (А.И. Куприн). Отчаянные, веселые и вместе с тем как бы испуганные глаза жарко блестели под побелевшими от вести колосистыми бровями (В.П. Катаев). «Я, тетечка, их только чуть-чуть хотел попробовать», – сказал Павлик, невинно глядя на разгневанную тетю широко открытыми, янтарными от елки глазами (В.П. Катаев). Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными, птичьими глазами и забормотала... (А.И. Куприн). Между тем Тибурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами (В.Г. Короленко).

Упражнение 15. Прочитайте высказывания. О каком состоянии героя идет речь? Как вы догадались?

– Да что ж они тебе? – сказала старуха, выпучив на него глаза (Гоголь);

– Здесь Чичиков закусил губу и не нашёлся что ответить (Гоголь).

Упражнение 16. Прочитайте текст и выясните, как выражается внутреннее состояние героя в данном отрывке. Приведите примеры. Ответьте на вопрос: какие части речи чаще всего учувствуют в описании состояния человека?

Однажды, поздно вечером, Митя вышел на заднее крыльцо. Было очень темно, тихо, пахло сырым полем. Из-за ночных облаков, над смутными очертаниями сада, слезились мелкие звезды. И вдруг где-то вдали что-то дико, дьявольски гукнул и закатилось лаем, визгом. Митя вздрогнул, оцепенел, потом осторожно сошел с крыльца, вошел в темную, как бы со всех сторон враждебно сторожащую его аллею, снова остановился и стал ждать, слушать: что это такое, где оно, -- то, что так неожиданно и страшно огласило сад?

(Ив.Бунин «Митина любовь»)

Упражнение 17. Составьте 2 – 3 высказывания, из которых можно было бы понять, какое чувство испытывает человек, но само чувство при этом не называлось.

ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ

На данном этапе можно переходить к анализу структуры описательных текстов. Это важный момент в подготовке к написанию собственного описания. Учащиеся анализируют тема-рематическое членение текста, благодаря чему формируется представление о типовом строении изучаемого вида описания.

Упражнение 18. В данных ниже высказываниях определите тип речи, найдите «данное» и «новое». Что они обозначают? Каким способом связаны предложения?

1) Я струсил. Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаиха своим ласковым, терпеливым голосом. (В. Шукшин «Горе»)

2) А у меня так сердце и мозжит*, и так захолодает, что сколько раз выбегал я на кухню. Выбежишь в сени, снежку приложишь под манишку к сердцу – и отпустит. А небо все-то звездами усеяно... И так там хорошо, и далеко, и тихо, а у нас – ад. (И. Шмелев)

*Мозжить – «причинять тупую, тягучую боль».

Найдите в тексте №2 слова категории состояния. Какова их синтаксическая роль? Употребляется ли в современном русском литературном языке глагол захолодать? В каком значении он употреблен в тексте? В каких душевных состояниях человек может испытывать чувство холода? Как об этом можно сказать?

Упражнение 19. В данном ниже фрагменте текста найдите «данное» и «новое». Что они обозначают? Определите тип речи. Какими частями речи выражены лицо (носитель состояния) и состояние?

Невмоготу становилось, Иван вышел во двор, умылся под рукомойником, постоял в одной майке у ворот… Посмотрел на село. Все он тут знал. И томился здесь, в этих переулках, лунными ночами… А крепости желанной в душе перед дальней дорогой не ощущал. Он не боялся ездить, но нужна крепость в душе и немножко надо веселей уезжать.

(В. Шукшин «В профиль и анфас»)

Упражнение 20. Спешите текст, обозначьте пропущенные орфограммы и расставляя пропущенные знаки препинания. Какие части речи используются в «новом»? Как выражено состояние героя? Выполните синтаксический разбор последнего предложения.

Гриша, маленький, пухлый мальчик, р…дившийся два года и восемь мес...цев тому назад, гуля…т с нянькой по бульвару. На нем дли(н,нн)ый ватный бурнусик шарф большая шапка с м…хнатой пуговкой и теплые калоши. Ему душно и жарко а тут еще ра(з, с)гулявшееся апрельское со…нце бьет прямо в глаза и щиплет веки.

Вся его робко, (не)уверенно шагающая фигура выражает крайнее (не)доумение.

(А.П. Чехов. Гриша)

.Упражнение 21. Определите тип речи. Рассмотрите «данные». Какие части речи используются для обозначения лица, испытывающего состояние? Укажите их падежные формы. Какие части речи использованы в «новом» для передачи состояния?

Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко.

(А. Чехов «Человек в футляре»)

Упражнение 22. Ниже даны слова категории состояния радостно, грустно, весело, плохо, тревожно. Составьте с каждым из них предложение по предложенной схеме: «данное» = «новое».

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ

Данный этап нацелен на обучение школьников ведению разговора, в котором собеседники делятся своими чувствами. Упражнения данного этапа не являются обязательными, более того, современными программами по русскому языку изучение такого вида диалогов не предусматривается. Мы предлагаем ряд упражнений на основе анализа диалогов в связи со стремлением усилить работу по формированию коммуникативной компетенции учащихся.

Упражнение 23. Прочитайте диалог, и ответьте на вопросы, данные после текста.

Целый день Петя ходил как в воду опущенный. Его не привлекали игры одноклассников на переменах, все смешные истории друзей пролетали перед ним, как немое кино. Подбегает к нему Ваня, сосед по парте и говорит:

Ваня: – Петька, чего такой грустный?

Петя: – Знаешь, Вань, как мне неловко, плохо. Ведь я поругался со своим лучшим другом, нет, ты даже не представляешь, что творится у меня на душе сейчас. Если б я только знал, что так выйдет, никогда так бы не сделал…

Ваня: – Ну да, бывает такое. – И убежал играть дальше.

Вопросы к тексту:

Как вы думаете, правильно ли выразил свои эмоции Петя?

Понял ли Ваня Петины переживания?

Как следовало бы по-другому выразиться Ване?

Упражнение 24. Помогите участникам диалога правильно выразить свои чувства. 1. Продолжите фразу, подобрав наиболее подходящие, с вашей точки зрения, средства выражения радости. 2. Предложите наиболее уместную в этой ситуации ответную реплику.

– Ты представляешь, я еду отдыхать в летний лагерь со своими друзьями. Я так давно мечтал об этом……

– ……………………….

Варианты ответа:

О-о-о! Это замечательно! Тебе очень повезло. Я рад за тебя.

И что!? Я тоже еду отдыхать к бабушке в деревню. Там будет намного лучше, чем в твоем лагере.

Отлично. Езжай, отдыхай.

Свой вариант ответа.

Выполнение данных выше заданий осуществляется в классе, чтобы учащиеся могли обсудить возможные варианты и сделать выводы о стратегии ведения подобных диалогов. Здесь требуется помощь учителя, который сориентирует учащихся в морально-этических вопросах, требованиях русского речевого этикета.

Дополнительные возможности для работы в таком ключе предоставляет художественный текст. Помимо анализа средств выражения состояния, может осуществляться анализ реплик героев.

Упражнение 25. Прочитайте фрагмент рассказа А.П. Чехова «Тоска». Каково состояние извозчика Ионы? Как это передано в тексте? Подчеркните высказывания, которые позволяют понять чувства Ионы. Названо ли в них это состояние? Благодаря чему мы понимаем, что чувствует Иона? Какова реакция военного на слова Ионы?

Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

– Куда прешь, леший! – на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. – Куда черти несут? Пррава держи!

– Ты ездить не умеешь! Права держи! – сердится военный.

(…)

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

– Что? – спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

– А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

– Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

– А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

(А.Чехов «Тоска»)

ПЯТЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ

Пятый этап выделяется нами условно, поскольку задания данного этапа не обязательно должны стать завершающими. Сюда мы отнесли задания творческого характера, предполагающие работу с произведениями различных видов искусства, в частности, изобразительного искусства и музыки. В обучении описанию, как нам кажется, они играют особую роль. Работа с картинами и музыкальными произведениями способствуют развитию чуткости восприятия, формированию умения видеть детали и создавать из них целостный образ. Данный вид работы апеллирует к эстетическим чувствам учащихся, что мотивирует их на изучение учебного материала.

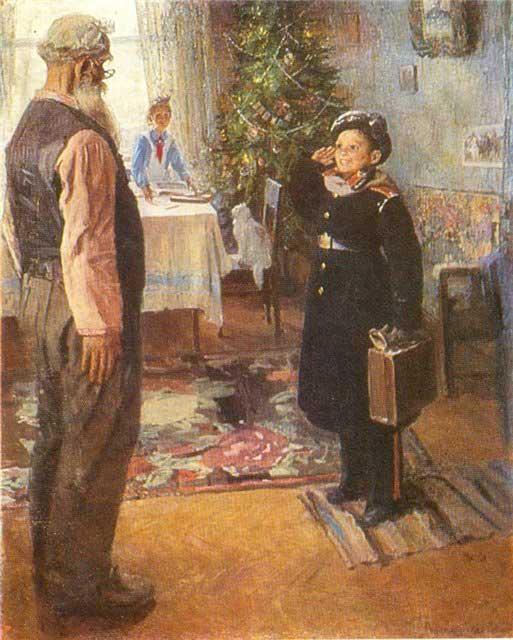

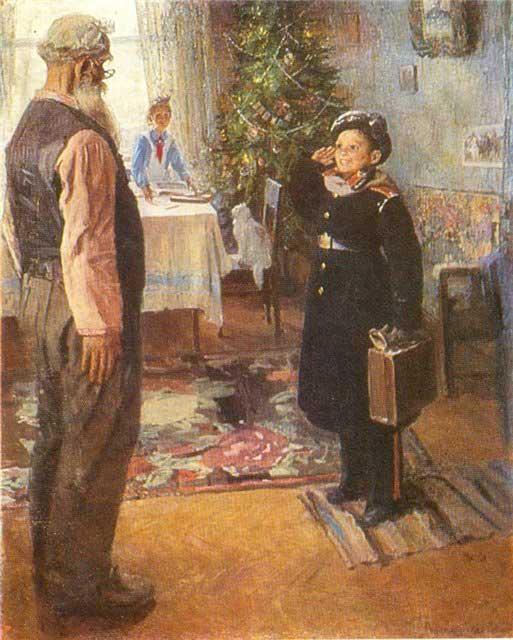

Как нам кажется, хорошие возможности для анализа предоставляют картины Ф.П. Решетникова «Прибыл на каникулы» и Н.П. Богданова-Бельского «У дверей школы» (репродукции даны в приложении 4).

Работа с картинами может проводиться как на начальном этапе изучения описания (в этом случае школьники учатся на основе анализа художественных деталей определять состояние персонажей картины), так и на заключительном, когда от учащихся требуется создать собственный текст, в данном случае сочинение по картине.

Обратимся к картине Ф.П. Решетникова «Прибыл на каникулы». Учитель может предложить школьникам выполнить следующие задания и ответить на ряд вопросов.

Рассмотрите внимательно картину. Что на ней изображено? Опишите мальчика. Сколько ему, по-вашему мнению, лет? Где он учится? Каково его состояние? Обратите внимание на выражение лица, позу. Как он приветствует дедушку и почему? Как встретил дедушка мальчика? Обратите внимание на позу дедушки. Подумайте, о чем она говорит? Кто изображен на заднем плане и чем занят? Подумайте, что чувствует девочка в момент встречи? Почему она замерла? Для описания какого героя подойдет словосочетание радостное удивление? Создано ли на картине ощущение праздника? Как художник этого достигает? Напишите сочинение по данной картине, рассказав о том, что было до изображенного момента, что произошло потом и в каком состоянии изображены персонажи картины.

Комментарий для учителя. Ф.П. Решетников – чрезвычайно талантливый художник. Его картины очень яркие и реалистичные. Они проникнуты особой теплотой и искренностью. Картина «Прибыл на каникулы» создана в 1948 году. Сюжет взят из повседневной жизни. После окончания Великой Отечественной войны Федор Павлович часто видел, как суворовцев встречают родственники. Все счастливые и довольные шли домой, а мальчишки бодро шагали. Решетников представлял, как один из них возвращается в родной уголок и докладывает по всей форме деду (кадровому военному): «Прибыл на каникулы!» Парень очень гордится тем, что он уже маленький солдат. Дед стоит «навытяжку», принимая рапорт от любимого внука. Сценка имеет несколько шутливый и одновременно серьезный характер. В картине явно просматривается сюжетная линия – связь поколений советских людей: с одной стороны, убеленный сединами дедушка, с другой – юные брат и сестра [URL].

Картина Н.П. Богданова-Бельского «У дверей школы» более сложна для анализа в связи с особенностями изображения главного героя картины: он изображен спиной. Если на картине Ф.П. Решетникова и поза, и лицо главного героя ярко свидетельствуют о его эмоциональном состоянии, то на полотне Н.П. Богданова-Бельского для школьников все не так очевидно. Именно поэтому ее желательно рассматривать после того, как школьники познакомились с различными способами выражения внутреннего состояния (с помощью описания внешности, поведения и др.).

Беседу по картине можно построить следующим образом.

Каждый ребенок совершенно точно знает, что в определенном возрасте он пойдет в школу. Задача перед нами стоит непростая: нам необходимо будет написать сочинение-описание по картине, для чего нужно будет окунуться в мир прошлого, оказаться во второй половине XIX века, постоять на пороге школы того времени, понять героя картины, который тоже стоит на пороге школы. А поможет нам в этом русский художник с непростой судьбой Николай Петрович Богданов-Бельский. «У дверей школы» – картина художника-передвижника Николая Петровича Богданова-Бельского, написанная им в 1897 году, ныне украшает собой Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Она относится к серии работ художника, посвященной народной школе С.А. Рачинского, в которой Богданову-Бельскому посчастливилось учиться самому. Картина для Николая Петровича имела и автобиографичный подтекст. Так же нерешительно на пороге сельской школы некогда стоял и он сам, внебрачный сын бедной батрачки, неуверенный в том, что его впустят, если даже и заметят его присутствие. На этом холсте отражена так же и вера самого художника, что таланты, которые таятся в простом русском народе, вскоре будут замечены людьми образованными и неравнодушными к его судьбе, такими как его первый учитель – профессор С.А. Рачинский [URL].

Всмотритесь внимательно в картину. Какое настроение она создает? Когда автор создает картину, он всегда старается передать свои чувства, эмоции, мысли. Как вы думаете, о чем думал автор, когда создавал эту картину? Для того чтобы лучше понять эту картину и проникнуться ее настроением, нужно рассмотреть ее героев, их месторасположение. Как расположил своих героев художник? Кто является главным героем картины? Что особенного в том, как расположил подростка автор? Что видит мальчик? Что делают школьники? Обратили внимание они на подростка? Как вы думаете, почему так необычно – спиной – изобразил этого мальчика художник? Что бросается в глаза при первом взгляде на главного героя картины и что не оставляет нас равнодушными? Что в руках у мальчика? Для чего это ему? Обратите внимание на позу ребенка. Помогает ли она нам что-то понять об этом ребенке? [Для учителя: поза «говорящая». Она сообщает и о желании учиться, и о робости, которую испытывает мальчик, стоя у дверей. Беззащитно и робко вытянутая вперед шея рождает в нас сочувствие к этому подростку]. Напишите сочинение по картине с опорой на вопросы данные выше.

Возможным вариантом творческого задания после анализа картины Н.П. Богданова-Бельского может стать сочинение "Как я в первый раз …":

Как волнительно, тревожно и страшно, а может быть и радостно бывает что-то начинать. Вспомните, как вы в первый раз шли в школу, как впервые посетили необычное для вас место, как совершили незабываемую поездку, сходили на елку и т.п. Вспомните, что вы чувствовали, что переполняло вас. Напишите сочинение «Как я в первый раз…»

Нам кажется эффективным использовать в обучении описанию музыкальные произведения. Как уже говорилось ранее, основой умения описывать является наблюдательность, чуткость восприятия, которая может развиваться благодаря музыке. Предлагаем провести устную беседу по пьесе М. Равеля «Игра воды». Выбор музыкального произведения, посвященного природе, неслучаен. Его анализ может помочь учащимся увидеть взаимосвязь между состоянием природы и человека. Работу с данным произведением можно провести после того, как школьники осуществили анализ фрагмента рассказа «Митина любовь» Ив. Бунина (упражнение 16), благодаря которому увидели, как описание природы может стать средством выражения внутреннего состояния героя.

Возможный ход беседы: Вслушайтесь в эту композицию. Как вы думаете, какое состояние воды выражено музыкой? Какая картина возникает у вас перед глазами? Подберите эпитеты, которые могли бы описать состояние воды в данном произведении. Как вы думаете, можно ли с помощью этой музыки выразить свои чувства? Какие?

Комментарий для учителя. Морис Равель – французский композитор конца XIX – начала XX века. Закончил Парижскую консерваторию по классу фортепиано. Его творческие открытия в области музыкального языка способствовали развитию новых стилистических течений в музыке XX века. Равель развивал принципы музыкального импрессионизма: свободно разворачивающаяся мелодия, целеустремленное гармоническое развитие, преобладание светлого колорита и чистых оркестровых красок [URL].

ИСТОЧНИКИ

1.Во фрунт стать (встать, вытянуться) (устар.) – то же, что во фронт стать (встать, вытянуться)

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: ООО «ИТИ Технологии», – 2008.

Камалова А.А. Семантические типы предикатов состояния в их системном и функциональном аспектах: Монография, – Архангельск: Изд-во Поморского университета, 1998. – С. 255 – 256.

3.Зрожевская А. А. Формирование связной описательной речи в средней группе детского сада. : Дис. ... канд. пед. наук: – Москва, 1986. – 151 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net (Дата обращения: 05.05.2015)

Литневская Е.И., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского языка в средней школе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е.И. Литневской. – М.: Академический проект, 2006. – С. 137–143.

Львов В.В. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. Разумовской. 5–9 классы.– М. Дрофа. –2004 .

Львов М. Р., Львов В. Г., Сосновская О. В. Методика преподавания русского языка в начальных классах: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – Academia, – 2004.

Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, – 1997.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Познакомьтесь с содержанием таблицы и ответьте на вопрос: какой тип речи использует говорящий, чтобы выразить свои чувства?

ТИПЫ РЕЧИ

| Тип речи | Основная задача автора, использующего этот тип речи

| Основные вопросы, характерные для данного типа речи |

| Описание | Указать признаки описываемого предмета, лица, места, состояния внешнего и внутреннего | Каков предмет описания? Как он выглядит? Какие признаки для него характерны? |

| Повествование | Сообщить о последовательности действий или событий.

| Какова последовательность действий (событий)? Что происходило сначала и что происходило потом? |

| Рассуждение | Обосновать то или иное выдвигаемое положение (тезис), объяснить сущность, причины того или иного явления, события.

| Почему? В чем причина данного явления? Что из этого следует? Каковы следствия данного явления? Что оно значит? |

2. Напишите фразеологизм полностью. В скобках укажите, для описания какого чувства он используется.

Как осиновый лист ……………………………………………………………

Надувать ………………………………………………………………………

Навострить ……………………………………………………………………

На седьмом небе ………………………………………………………………

Душа в…………………………………………………………………………

Бабочки ……………………………………………………………………….

Скрепя ……………………………………………………………………….

3. Прочитайте текст. Какое чувство описывается в тексте? Какими средствами оно выражается?

Однажды, поздно вечером, Митя вышел на заднее крыльцо. Было очень темно, тихо, пахло сырым полем. Из-за ночных облаков, над смутными очертаниями сада, слезились мелкие звезды. И вдруг где-то вдали что-то дико, дьявольски гукнуло и закатилось лаем, визгом. Митя вздрогнул, оцепенел, потом осторожно сошел с крыльца, вошел в темную, как бы со всех сторон враждебно сторожащую его аллею, снова остановился и стал ждать, слушать: что это такое, где оно, - то, что так неожиданно и страшно огласило сад?

(Ив.Бунин «Митина любовь»)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Прочитайте диалог, оцените, правильно ли ведут себя собеседники.

Целый день Петя ходил как в воду опущенный. Его не привлекали игры одноклассников на переменах, все смешные истории друзей пролетали перед ним, как немое кино. Подбегает к нему Ваня, сосед по парте и говорит:

Ваня: - Петька, чего такой грустный?

Петя: - Знаешь, Вань, как мне неловко, плохо. Ведь я поругался со своим лучшим другом, нет, ты даже не представляешь, что творится у меня на душе сейчас. Если б я только знал, что так выйдет, никогда так бы не сделал…

Ваня: - Ну да, бывает такое. – и убежал играть дальше.

Вопросы:

Как вы думаете, правильно ли выразил свои эмоции Петя?

…………………………………………………………………………………………

Понял ли Ваня Петины переживания?

…………………………………………………………………………………

Как следовало бы по-другому выразиться Ване?

…………………………………………………………………………………

5. В диалоге продолжите фразу, подобрав средства выражения радости говорящего, затем от лица собеседника дайте ответ, который, как вам кажется, наиболее уместен в этой ситуации.

Собеседник 1: - Ты представляешь, я еду отдыхать в летний лагерь со своими друзьями. Я так давно мечтал об этом.............................................................................

Собеседник 2: -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Варианты ответа:

О-о-о! Это замечательно! Тебе очень повезло. Я рад за тебя.

И что!? Я тоже еду отдыхать к бабушке в деревню. Там будет намного лучше, чем в твоем лагере.

Отлично. Езжай, отдыхай.

Свой вариант ответа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

1� Во фрунт стать (встать, вытянуться) (устар.) – то же, что во фронт стать (встать, вытянуться) Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: ООО «ИТИ Технологии», – 2008.

2� Камалова А.А. Семантические типы предикатов состояния в их системном и функциональном аспектах: Монография, – Архангельск: Изд-во Поморского университета, 1998. – С. 255 – 256.