XV Международные научные чтения имени И.И. Сикорского ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»

23-25 апреля 2013 года.

Прохорова Полина,

докладчик

Чистова Т.С.,

руководитель работы

След трассы Аляска-Сибирь в Тайшетском районе

Тайшетский район Иркутской области, как десятки провинциальных сибирских глубинок, только в смысле расстояния далеко отстоял от фронта. Победа ковалась и здесь. Вдумайтесь в цифры: из маленького тайшетского села Пишет, ушло на фронт за четыре года войны 184 солдата! А из Половино-Черемхово – около 300. Сегодня в каждом селе есть памятник, обелиск, мемориальная доска, свидетельствующая о погибших в борьбе с фашистскими захватчиками. Знаем мы своих Героев Советского Союза поимённо, их подвиги, их судьбы. Но в истории нашего края есть ещё «белые пятна», и связаны они с неизвестными страницами Великой Отечественной Войны, в частности, с авиаперегоночной трассой «Аляска-Сибирь».

Впервые узнали мы об этой трассе в 2003 году. Перегонка американских самолётов, поставляемых по ленд-лизу, проходила по северу Тайшетского района. Действующий в селе Половино-Черемхово, молодёжный военно-поисковый отряд «Исайкина заимка» занялся изучением и исследованием трассы АЛСИБ.

Для Тайшетского района эта тема новая, не изученная ни историками, ни поисковиками, ни музейными работниками. Даже в периодической печати упоминание авиаперегоночной трассы АЛСИБ относится только к 2003 году, когда чунские поисковики под руководством Щербаковой Изольды Дмитриевны предприняли экспедицию к месту катастрофы самолёта ИЛ-4 Иркутского авиазавода на реке Тагул на юге Тайшетского района.

Начали мы с изучения истории вопроса. Нашли прежде всего сборник материалов Международной научно-практической конференции 2002 года (Иркутск) «АлСиб-60».

Воздушная перегоночная трасса АЛСИБ тянулась на 6306 километров от Фербенкса на Аляске через Берингов пролив, Уэлькаль (Чукотка), Сеймчан (Колыма), Якутск и Киренск (Иркутская область) до Красноярска.

По АЛСИБу перегоняли бомбордировщики Б-25 "Митчелл ", средние бом6ардировщики - торпедоносцы А-20 "Бостон", истребители Р-40 "Киттихаук", Р-39 "Аэрокобра" и Р-63 "Кингкобра", транспортные "Дугласы" Си-47, самолеты некоторых других марок. За три года, с октября 1942 по октябрь 1945, пилоты 1-й Краснознаменной перегоночной авиадивизuи ГВФ в труднейших условиях Крайнего Севера, рискуя жизнью, перегнали по АJIСИБу- 8094 американских самолета. Из них на фронте было сформировано 250 авиаполков. Потери за время перегонки сocтaвuли 81 самолет - чуть больше 1 процента. При этом поги6ли 115 перегонщиков.

За три года по АЛСИБу перевезли 18753 тонны грузов, из них 9125 тонн платных, а также 319 тонн почты. АЛСИБ использовался и как международная пассaжuрская и дипломатическая авиалиния, по которой перевезли 128371 пассажира, львиная доля из них служебные - возвращавшиеся в свои базовые аэропорты перегонщики, в том числе платных 17322. После войны эта хорошо оборудованная и разветвленная трасса, насчитывавшая 30 аэропортов и аэродромов, опоясавших Восточную Сибирь и Северо-Восток, предопределила регулярное воздушное сообщение в этих районах.

Мы стали собирать устные рассказы жителей района об упавших в тайге военных самолётах. Свидетельства очевидцев обросли слухами и домыслами, и добраться до истины очень сложно. Но так хотелось не только знать об этом малоизученном подвиге былой войны, но и найти реальное подтверждение крушения самолётов.

В 2004 году на встрече с ветеранами войны и труда в селе Джогино мы впервые услышали о падении самолетов в районе Шегашета и Черманчетa.

Это послужило отправной точкой в поисковой работе 2005 года Дело осложнялось тем, что север Тайшетского района малонаселён, а упомянутые Шегашет и Черманчет – это давно покинутые людьми и разрушившиеся деревни, жители которых разъехались по городам и весям. Собирать рассказы и легенды приходилось по крупицам и в совершенно разных местах. Но, выслушивая далеко не свидетелей, а просто слышавших о катастрофах самолётов и сопоставляя многочисленные факты, поисковикам всё-таки удалось найти очевидцев и проводников. Так, жители села Бузыканово, отец с сыном Павловские в далёкие 70-ые годы во время охоты наткнулись на обломки самолёта в глухой тайге. Они пообещали помочь нам в поиске, попытаться найти то место.

В 2005 году поисковики совершили три экспедиции.

Первая экспедиция состоялась 27-29 августа 2005 года. Небольшой группой мы вышли в тайгу, в предполагаемое место падения самолёта. Поиск вели тщательный, просматривая каждый метр смешанного леса на Шегашетской горе, но он не увенчался успехом. Поскольку за несколько лет изменился растительный покров, видимость была ограниченной, искомый объект не был найден.

Мы предприняли новые поиски людей, что-либо слышавших о катастрофах самолётов в далёких 40-х годах.

Так, житель посёлка Шиткино П.Г. Гаев рассказал: «Мы жили в Шегашете. Осенью 1943 года, как обычно, дети учились в школе. Во время большой перемены я побежал домой (мне в ту пору было 8 лет). Бегу назад, вижу - из леса валит густой черный дым. Сказали, что упал самолет. Наш односельчанин, фронтовик, пошел к месту катастрофы. Вернувшись, он рассказал, что действительно там горел самолёт. Но больше ходить туда было некому: ребят не пускали, а мужчины все были на фронте. Несколько лет спустя, мой cтapший брат Василий, ходил в эти места за ягодой, черемшой и приносил обломки самолета. Рассказывал, что на месте трагедии макушки деревьев были сбиты». С сожалением наш рассказчик вспоминал, что «сам на месте трагедии так и не побывал, а так хотелось посмотреть на диковинный в наших краях самолет». По его рассказу в самолете было три человека! Один погиб, видимо выпрыгнул раньше, и eгo придавило крылом. Двое других пилотов ушли.

Павловский В.В. историю слышал от своего дяди. По его словам, в самолете были два члена экипажа, один погиб, повис на березе, другой остался жив. Обоих представители НКВД забрали в Шиткино. Посёлок Шиткино до 60-х годов был районным центром. Погибшего увезли на телеге, другой же шел пешком. Позже наш собеседник вспоминает, как ходили с сыном на охоту и на земле случайно увидели шасси. Начали раскапывать, увидели проводки и спёкшиеся, оплавленные куски металла. Но большие раскопки предпринять по6оялись по причине возможного взрыва. Место трагедии в 80- х годах уже заросло мхом. Находили гильзы, остатки парашюта. Принес кое-какие детали в сельский совет. Показал тогдашнему председателю, но особого интереса тогда никто не проявил. Время было другое!

У нас после этих рассказов появилась надежда и уверенность, что поиск стоит продолжать.

Поисковики вновь отправляются в тайгу 28-30 октября.

Вот состав нашей экспедиции: Чистова Татьяна Степановна, учитель Половино-Черемховской школы, Березовская Ирина Михайловна, методист по краеведческой работе Тайшетского Управления образования, Жмулёв Петр Георгиевич, представитель военкомата, лётчик, Жмулёва Наталья Алексеевна, учитель истории школы №85, ребята-поисковики Иванов Андрей, Семёнов Владимир, Смородов Артём, Станиславчик Евгений, Алексеев Андрей и водитель Алёнин Юрий Михайлович. Проводником пошёл житель села Бузыканово Виктор Викторович Павловский.

Благоприятные погодные условия и лес, сбросивший листву, оказались лучшими спутниками для ведения поисковых работ.

Все-таки нашли! Недалеко от заросшей лесовозной трассы, зимника.

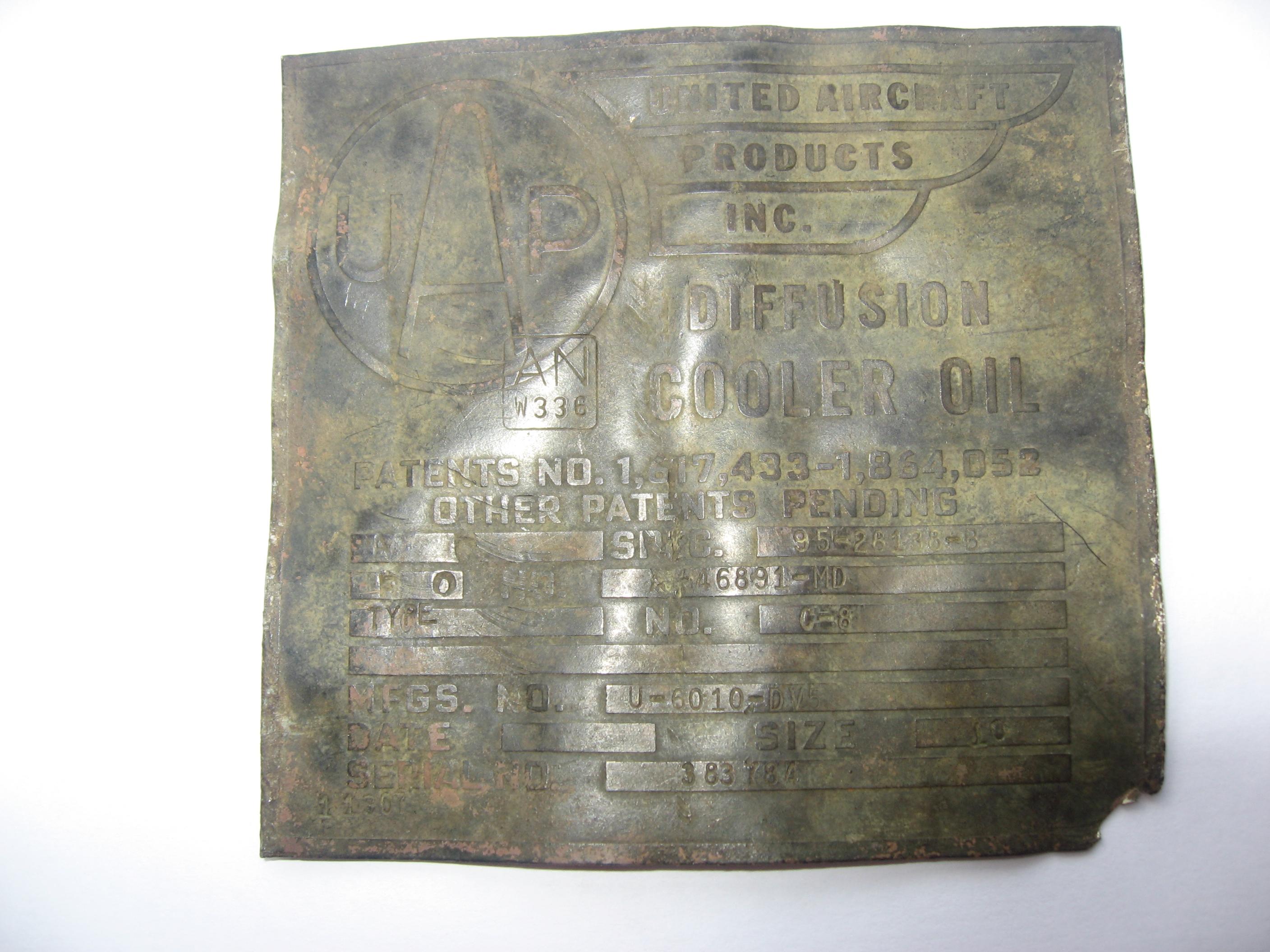

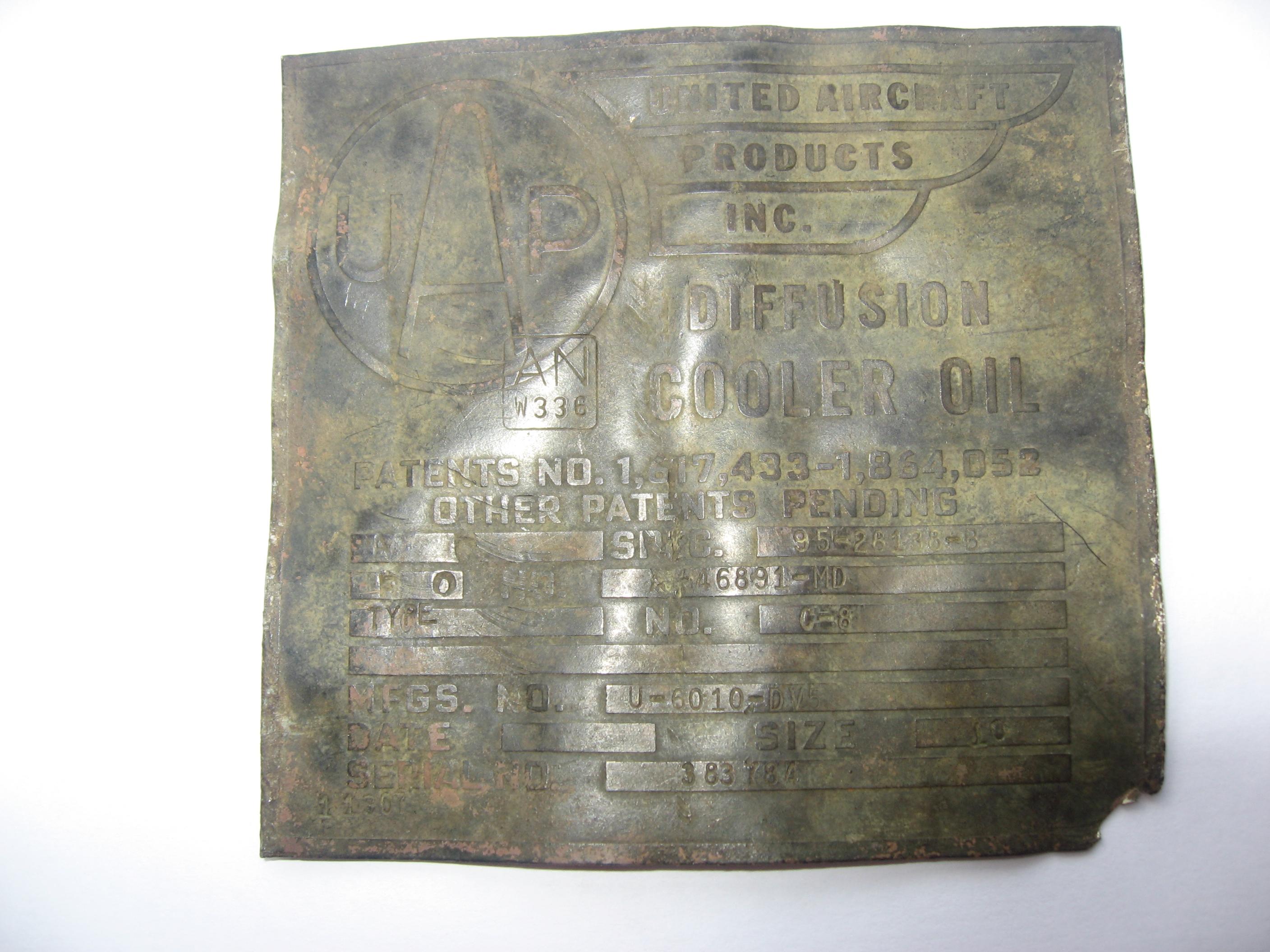

На месте давней трагедии осталось совсем немного обломков самолета. А поскольку с нами был летчик, представитель военкомата, Жмулев Петр Георгиевич, то он без труда по обломкам определил некоторые узлы и детали. Хорошо сохранилась передняя стойка шасси, остатки шасси, тормозных дисков и много мелких деталей. По надписям на табличках (на английском языке) было очевидно, что самолет был либо английский, либо американский. Мы с большим интересом рассматривали находки, удивлялись блестящей никелированной поверхности сохранившихся шасси, записывали номера, нанесенные на деталях.

По возвращении из экспедиции появилось очень много вопросов, на которые требовалось найти ответы. А ответы можно найти лишь проделав огромную поисковую работу. С чего начать?

Решили использовать материалы Интернет и литературу. Таким образом, мы выяснили следующее:

во время перелетов случилась 41 катастрофа, потеряно 68 самолетов, погибло 115 летчиков. Узнали, что от Киренска до Красноярска работал пятый перегоночный полк.

По материалам Интернет мы познакомились с историей этого полка.

В третью экспедицию мы взяли специальный прибор GPS, с помощью которого смогли точно определить географическое положение упавшего самолета.

Наша старая, видавшая не одну экспедицию топографическая карта позволила нам увидеть свое местонахождение и при помощи нового для нас инструмента выполнить несложные замеры. ( Уже в городе при помощи полученных данных специалисты подготовили нам картографический материал). А мы собрали более мелкие детали, даже нашли кнопочку от одежды, инструменты. На месте падения самолета был проведен небольшой митинг. Мы оставили венок в память о погибшем здесь летчике.

На всех обломках и деталях ребята искали, прежде всего, надписи и номера. Самые интересные находки привезли в школьный музей. Вот надписи, которые обнаружились после очистки от мха и грязи на некоторых деталях:

26308

Зеленая круглая коробочка: 5 4146

Дюралевая рейка похожая на рычаг 4-173 2 BKl16 FBTD 406

Алюминиевая крышка: 62 54440

Дюралевый кусок: 62 –Ч 2320 91 ...

Алюминиевая крышка: 62 12362-3

Деталь круглой формы: AN-210-IA 188 WESТNGНОUSЕ

Четырехконтактная свеча: 3

Вроде переходника: 6

Болт: NSM

?

Кольцо: IМКEN-39 ...

Переднее шасси: u93 6Н139 65140 JAG 211 D

СМ2

65162

65163 D3

Панель управления: 62 А 11236-1 ASSL

Болт на 10: ROKFORD + S.P. Co

Болт на 19 от гидравлики: 65936 SPECIAL

Деталь от сидения (откидная часть) 98 73 553 ANK 144

3515 6 98 7954 35

Керамический фрагмент в виде полукольца: P F

Несколько деталей, скрепленные болтами: ... 62 В315…

... SSEM .. .

Зубчатая палка (натяжник): 62 5828

На ней латуневая гайка: 113-58202

19. Алюминиевое крепление: 108-5 33119-4

20. Трубка в форме уголка: 989 МЕ-27

21. Алюминиевый треугольник с гайками: 108-317 115-6

с другой стороны тоже номера (набиты один на другой).

Хорошо сохранились латунные таблички с надписями DIFFUSION COOLER OM. (думаем, что «охладитель»), название и логотип завода-изготовителя, артикул, номер партии.

После третьей экспедиции нам удалось связаться с ещё одним очевидцем. В 50-е годы его отец принимал участие в вывозе остатков самолета с места трагедии. Обломки вывозили во двор одного из домов ближайшей деревни Шегашет на лошадях. Первым делом вывезли моторы. Их было два. Когда набралось достаточное количество обломков, их на машинах перевезли в районный центр. Интересными оказались сведения о летчиках. По воспоминаниям нашего собеседника, его отец рассказывал своему сыну: «Один летчик погиб под крылом самолета, второй погиб в кабине, а двое выпрыгнувших с парашютом, добравшиеся до районного центра были взяты работниками НКВД под стражу. Уже позднее приезжала жена командира и опознала часы своего погибшего мужа. Они у него были именные». Рассказчик сообщил немаловажные для нас сведения. Он вспомнил, что отец называл и марку самолета. Это был Дуглас или А-25 «Бостон». Так ли это?

Предстояло много поработать по восстановлению событий осени 1943 года. Но не ошибаются ли в дате наши свидетели?

Поиск необходимо было продолжать, главным делом для того, чтобы установить имена погибших и живых.

Исследовательского опыта нам, конечно, не хватало! Но иркутские поисковики – народ дружный, на помощь пришли.

Известный исследователь трассы, автор книг и публикаций про перегонщиков, журналист Михаил Иннокентьевич Денискин посоветовал изучить фотоснимки с места катастрофы и сравнить с его фото, где на ближнем плане изображена передняя стойка и колесо шасси бомбардировщика Б-25 «Митчелл». Стойка поменьше – носовая (именно её мы привезли в школьный музей). Носовые колёса у «Митчелла» и «Бостона» крепятся по-разному: у «Бостона» колесо крепится с двух сторон в «вилке», а у «Митчелла» - только справа; левая сторона колеса остаётся незакрытой. Михаил Иннокентьевич дорисовал даже проекцию колеса на стойке прямо на нашем снимке. Появилась уверенность, что мы нашли обломки «Б-двадцатьпятого».

Оказалось, Денискин знает историю этой катастрофы. В книге «Иркутск крылатый» (2010год) он рассказывает:

«…28 сентября 1946 года с аэродрома Иркутского авиазавода поднялся самолёт Б-25 «Митчелл». Почти через 2 часа после старта связь прервалась. Лишь через несколько дней из Тайшета сообщили о катастрофе. А рейс был рабочий- до Уфы. Самолёт пилотировали Герой Советского Союза Тихонов Павел Иванович и второй пилот –майор Холодов Александр Алексеевич, лётчики-испытатели. В экипаже были бортмеханики Токарев Василий Матвеевич и Наумник Степан Адамович, бортрадист Литвиненко Николай Моисеевич. С ними летел работник завода Вайнберг Пётр Львович.»

По заключению комиссии, в районе Черемхово самолёт попал в низкую облачность. В слепом полёте прервалась связь с Иркутском, Нижнеудинском, Красноярском. Облачность пробили над селом Шиткино, причём, это село и реку Бирюсу ошибочно приняли за реку Кан и населённый пункт Ашкаул, что в 15 километрах южнее города Канск. С набором высоты пошли на север. Но горючее было на исходе…При неудачной вынужденной посадке самолёта погибли лётчики Тихонов и Холодов, бортмеханики Токарев и Наумник. Они похоронены на Ново-Ленинском кладбище в Иркутске. Литвиненко и Вайнберг остались живы…

Молодёжный поисковый отряд «Исайкина заимка» основной задачей считает поиск мест катастроф в Тайшетском районе. Постепенно в отряде было организовано изучение истории авиаперегоночной трассы Аляска – Сибирь, мы стали приезжать на областные поисковые слёты. Познакомились с ветераном поискового движения Куршёвой Ниной Седраковной, которая для нас стала координатором и основным информатором. В ходе поисковой работы мы познакомились с живыми свидетелями катастроф, носителями устной информации, специалистами-авиаторами, что тоже расширило наше знание вопроса.

На данный момент мы располагаем сведениями ещё об одном месте катастрофы самолёта, но предположительно не американского, а с завода №39. Поиск продолжается.

На месте катастрофы самолёта Б-25 «Митчелл»

П.Жмулёв, В. Павловский, Т.Чистова.

Тайшетский район.

Металлическая пластинка -

свидетель американского производства самолёта.