| Аналитическая беседа | Сколько гармонии звучит в ликующей музыке строк «Слова о полку Игореве». Общение с ним всегда рождает в человеке глубокие мысли, сильные переживания, будит душу и воображение. И это понятно. Возникшее в пору юности русской литературы, оно необыкновенно свежее, как дикий полевой цветок, «благоухающий, свежий, и яркий». И поэтому неудивительно, что уже более двух веков “Слово” находится в поле зрения переводчиков, поэтов, художников, композиторов.

Я попрошу вас зачитать вступление этого произведения. (На доске картина В.М. Васнецова «Боян» 1880г.)

- Кому посвятил автор «Слова» вступительную часть?

Кто же такой Боян?

Верно. Автор поэмы об Игоревом походе представляется нам одиноким певцом памятных страниц русской старины. Кажется, будто у него не было предшественников и сверстников в его поэтическом деле. А между тем сам он с уважением и восторгом говорит о "соловье старого времени" Бояне, песенный дар которого ценит так высоко, что не решается идти по его стопам, чувствуя себя бессильным сравняться с ним в искусстве поэзии. Наш автор не прочь был бы уступить свое место Бояну, чтобы он своим соловьиным щекотом воспел Игоревы полки, но, сам принимаясь за свою песнь, автор "Слова" то и дело говорит не "по былинам сего времени", как он обещал это делать, а "по замышлению Бояню". Красочность и гиперболичность образов "Слова", стремительность и напряженность повествования, взволнованность речи - все это, нужно думать, подсказано было ему песенным стилем Бояна. Он идет по следам Бояна и тогда, когда изображает богатство добычи Игоря при его победе над половцами, и тогда, когда рисует картину битвы русских с половцами. С Бояном автора «Слова…» роднит ритмичность и музыкальность речи. Он говорит о песнях и струнах не потому только, что Боян пел с их аккомпанементом, а потому, что сам был полон песенного ритма и речевой музыки. Таким образом, своим поэтическим искусством наш автор был обязан мастерству певца, в свою очередь воспитавшего свой дар на лучших образцах народно-песенного творчества.

Какие же средства выразительности народной поэтической речи известны вам, ребята?

Отлично, сейчас я вам раздам листочки, на которых есть отрывки из «Слова», ваша задача – определить, какие средства выразительности использует автор.

А сейчас я попрошу вас сделать табличку, как на слайде.

Каким жанрам устного народного творчества близка Игорева песня?

Прошу вас записать в середине строки: Специфика жанра. Данную поэму можно разделить на четыре части, давайте проведем стрелочки назовем эти 4 части. 1 часть — Вступление 2 часть — Описание похода князя Игоря 3 часть — Вещий сон Святослава и его «золотое слово», обращенное к князьям с призывом отомстить за «землю Русскую, за раны Игоревы» 4 часть — Возвращение Игоря из плена.

Композиция «Слова» отличается строгостью и стройностью. Стройность композиции поддерживается делением «Слова» на ряд картин-песен. Такие части-картины заканчиваются припевом-рефреном: «О, Русская земля, ты уж за холмом!»

Д.С. Лихачев говорит о том, что автору «Слова» удалось соединить в своей поэме плач и славу: горький упрек в безрассудстве — и восхищение мужеством защитников Русской земли; одобрение героизма, жажда воли — и сомнение в том, что победа может быть достигнута лишь дерзким порывом отдельных князей.

Как вы думаете, что объединяет такие разнородные по содержанию и жанровым признакам отрывки в единое целое? Верно.

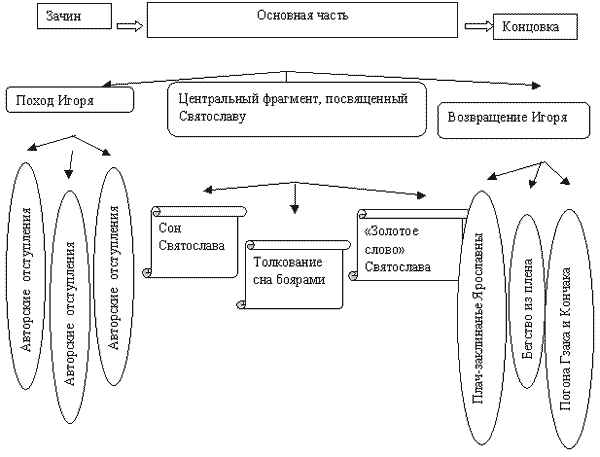

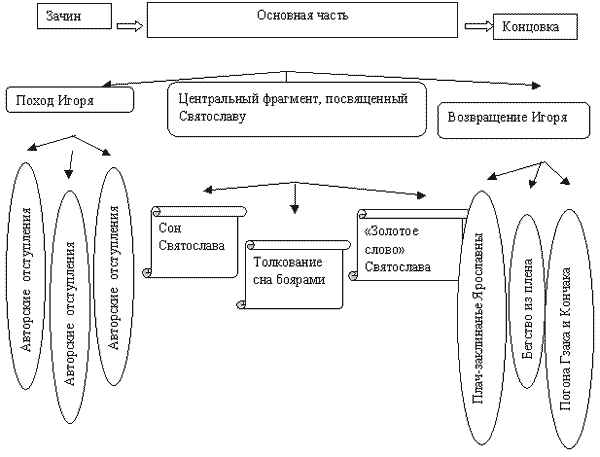

Некоторые ученые предполагают, что в основе композиции лежит принцип переплетения триад. Использование этого принципа говорит о высокой литературной культуре автора. Внешнюю триаду составляют зачин, основная часть и концовка. Внутри основной части выделяют, в свою очередь, три части: повествование о походе Игоря и его последствиях для Руси, прерываемое тремя авторскими отступлениями; центральный фрагмент, посвященный Святославу (сон Святослава, его толкование боярами, "золотое слово", сливающееся с авторскими обращениями к князьям); заключительный фрагмент, связанный с возвращением Игоря из плена (плач-заклинание Ярославны, бегство Игоря, погоня Гзака и Кончака).

- А какой композиционный прием помогает скрепить различные части текста?

Для произведений устного народного творчества характерны повторы. Автор "Слова :" использует повторы в качестве своеобразных скрепов, которые "держат" композицию всего произведения (будем называть их рефренами). Рефрены словно переплетаются между собой, создавая особый колорит, придавая цельность произведению. 1. Зачин. 2. Основная часть. Первая часть. ": Ища себе чести, а князю славы". "О Русская земля! Уже за холмом ты!" "Русичи широкие поля червлеными щитами перегородили, ища себе чести, а князю - славы" "О Русская земля! Уже за холмом ты!" " : А храбрые русичи перегородили червлеными щитами" "Никнет трава от жалости, а дерево от печали к земле приклонилось". "А Игорева храброго полка не воскресить!" "Унылы городские стены, и веселие поникло" Вторая часть. ": За землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославовича!" ": За землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославовича!" "А Игорева храброго полка не воскресить!" ": За землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославовича!" "приуныли голоса, сникло веселье" Часть третья. "Уныли цветы от жалости, а дерево в тоске к земле приклонилось". 3. Концовка. "Страны рады, города веселы".

Глубокое идейное содержание "Слова о полку Игореве" гармонически воплотилось в изумительной поэтической форме, какой мы не встретим ни в одном памятнике старинного славянского эпоса. Богатство образно-символических элементов - отличительная черта "Слова". Поэтическое олицетворение, сравнение, параллелизмы - все это в изобилии находим мы в нем. Художественные средства поэтической речи автор "Слова" использовал так, что придал своему произведению глубокую лирическую взволнованность и большое эмоциональное напряжение, то и дело высказывая свое субъективное отношение к событиям и лицам, принимавшим в событиях участие. Это делает "Слово" памятником насквозь публицистическим, агитационным, призывающим к действию, к борьбе за сплочение всех русских сил против кочевников-разорителей Русской земли. Призыв постоять "за землю Русскую", забыв личные счеты и личные временные эгоистические выгоды, звучит у нашего автора значительно энергичнее и убедительнее, чем он звучит даже у древнего летописца, также стоящего на страже интересов Русской земли в ее целом. "Слово", является сугубо прогрессивным для своего времени литературным памятником, обнаружившим силу национального самосознания наиболее передовых людей Киевской Руси. Велика и познавательная ценность "Слова". Оно дает живую и правдивую картину феодальной обстановки старой Руси. "Слово о полку Игореве", конечно, много выше того, что создала до него русская литература. Но не нужно забывать, что такое произведение не могло возникнуть на почве, не подготовленной всем предшествующим литературным развитием. "Слово о полку Игореве" ценно не только само по себе, но и как органический продукт нашей хотя и молодой, но уже в ту пору талантливой культуры, быстрыми шагами догонявшей более старую и значительно раньше себя проявившую культуру средневековой Европы.

|

Один ученик читает вступление к поэме.

Бояну.

Боян — историческое лицо, придворный певец ряда русских князей XI века. Выдвигалась гипотеза о том, что Боян был связан с Черниговским и зависимым от него Тмутараканским княжеством.

Ученики называют постоянные эпитеты, образы-символы, сравнения, метафоры, олицетворения.

Ученики выполняют задания в парах. Затем идет проверка того, что они сделали.

Делают таблицу, заполняют ее.

Былине: эпический сюжет, образы русских князей восходят к образам богатырей - традиционные для былины повторы, финальная слава князьям и дружине, гипербола (Всеволод в бою, бегство Игоря из плена). Народной песне: в плаче Ярославны прослеживается структурный параллелизм с образами природы, в расшифровке сна Святослава - метафорический пейзаж.

Делают запись.

Пытаются сами определить названия частей.

Любовь к родной земле, забота о судьбах русских людей.

Рефрены. | Личностные: - нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). Регулятивные: - организовать свою деятельность в соответствии с целевой установкой; - выполнять пробные учебные действия; - выдвигать предположения на основе имеющихся знаний и доказывать их; - выдвигать свои гипотезы на основе учебного материала; - осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; - делать выводы по результатам работы. Познавательные: - ориентироваться в учебнике; - извлекать обходимую информацию из текста; - структурировать учебный материал, выделять в нем главное; - устанавливать причинно-следственные связи; - анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления; - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. Коммуникативные: - строить монологическую и диалогическую речь; - слушать и понимать речь других; - с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; - высказывать и обосновывать свою точку зрения.

|