СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Сочинение-рассуждение на тему : «Моё отношение к прозвищам»

Просмотр содержимого документа

«Сочинение-рассуждение на тему : «Моё отношение к прозвищам»»

Цели: - способствовать развитию и совершенствованию творческих возможностей учащихся;

- продолжить обучение рассуждению на дискуссионные темы;

- развивать умения школьников в определении типа текста, его основной мысли;

- способствовать развитию умений составлять план текста, аргументировать свое мнение;

Личностные УУД: Принятие собственной точки зрения по проблеме;

Познавательные УУД: Извлечение информации, построение речевого высказывания;

Коммуникативные УУД: Умение связно и точно выражать свои мысли.

Планируемые результаты:

Предметные: знать особенности композиции текста-рассуждения; уметь создавать текст-рассуждение на заданную тему.

Метапредметные: способность осознания целей учебной деятельности и умение их пояснить; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.

Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию

Модель урока.

Предварительная подготовка. Учащиеся получают накануне урока домашнее задание : упр.238 (дополнительные задания к заданиям учебника: Озаглавить текст, определить его тему и идею)

Проверка домашнего задания. Актуализация и пробное учебное действие.

ПК

Возможные варианты заголовка текста.

«Прозвища», « Опасны или не опасны прозвища?» «Имя или прозвище?»

Тема : ребята любят придумывать прозвища

Идея: автор предлагает поразмышлять: опасное это или забавное явление, герой уверен, что не опасное, п\ч оно позволяет узнать о человеке больше, чем имя.

Дискуссия на тему «Опасны ли прозвища?»

- А как вы , ребята, относитесь к прозвищам? Считаете ли их опасными? Откуда они берутся?

Индивидуальные домашние задания.

А) Происхождение фамилий.

Итак, оказывается, прозвища – это источник многих русских фамилий, и чем древнее род человека, тем больше шансов на то, что его фамилия когда-то была всего лишь забавным прозвищем.

Фамилии в русской именной формуле появились довольно поздно. Большинство из них произошло от отчеств

(по крестильному или мирскому имени одного из предков), прозвищ (по роду деятельности, месту происхождения или какой-то другой особенности предка) или других родовых имен. Первыми в русских землях приобрели фамилии граждане Великого Новгорода, вероятно, перенявшие этот обычай из Великого княжества Литовского. Затем в XIV–XV веках приобрели фамилии московские удельные князья и бояре. Князья прозывались по имени своего удела, и моментом возникновения фамилии надо считать момент, когда князь, лишившись удела, все-таки сохранял за собой и потомками его название в качестве прозвища: Шуйский, Воротынский, Оболенский, Вяземский и пр. Меньшая часть княжеских фамилий происходит

от прозвищ: Гагарины, Горбатые, Глазатые, Лыковы, Скрябины (боярин Скряба Травин, Тимофей Григорьевич) и пр. Фамилии вроде Лобанов-Ростовский соединяют наименование княжения с прозвищем. Боярские и дворянские фамилии образовывались также от прозвищ либо от имен родоначальников. Процесс становления боярских фамилий из наследственных прозвищ хорошо иллюстрируется историей боярского (впоследствии царского) рода Романовых. Его родоначальниками были жившие в XIV веке Андрей Иванович Кобыла (его брат Федор Иванович Шевляга – основатель древнего боярского рода Трусовых (от Матвея Труса, XV век) и др.) и Федор Андреевич Кошка Кобылин. Потомки Федора Кошки на протяжении нескольких поколений носили прозвище-фамилию Кошкины (впрочем, не все: его сын Александр Беззубец стал родоначальником Беззубцевых, а другой сын Федор Гольтяй – родоначальником Гольтяевых). Кошкиными звались его сын Иван и внук Захарий Иванович. Среди детей последнего, Яков Захарович Кошкин стал родоначальником дворянской фамилии Яковлевых, а Юрий Захарович стал зваться Захарьин-Кошкин, тогда как сын последнего звался уже Роман Захарьин-Юрьев. Фамилию Захарьин-Юрьев, или просто Захарьин, носил и сын Романа, Никита Романович (а равно его сестра Анастасия, первая жена Ивана Грозного); однако дети и внуки Никиты Романовича звались уже Романовыми, включая Федора Никитича (патриарха Филарета) и Михаила Федоровича (царя). До конца XVIII – середины XIX века большинство населения центральной России фамилий не имело. Как правило, русские фамилии были одинарными и передавались только по мужской линии. В середине XIX века, особенно после отмены крепостного права в 1861году, формируются фамилии у большинства крестьян. Процесс

приобретения фамилий в основном завершился только

к 30-м годам XX века.

Б) Происхождение имени

У каждого человека есть имя, и каждое имя, нравится это его обладателю или нет, хранит в себе огромное количество информации о его носителе. Действительно, ведь "просто так" человека никто не называет, его "нарекают", исходя из тех или иных соображений.

В далёком прошлом люди перебирали самые простые слова своего языка, вслушивались в их звучание, вдумывались в их смысл, и то, которое покажется наиболее благозвучным и важным, точным, наиболее подходящим, делали именем своего ребёнка. Каждое слово, в том числе и имя, тогда расценивалось как заклинание, обладающее опасной, таинственной силой. Наши предки верили, что имя может быть могучим талисманом, определяющим в чём-то судьбу человека.

Родилось дитя. Никто не удивится, если отец и мать захотят выбрать ему такое имя, в котором бы отразились их радость, нежность, любовь, поэтому понятно, что они называли своих первенцев Жданами, Любимами, дочерей — Любашами или Милушами.

Но ведь дети, являясь на свет, доставляют не одну радость. Рождался ребёнок и родители вдруг замечали, что хлопот и забот он принес куда больше, чем забавы. Маленький Ждан— переждан начинает так реветь по ночам, так заставляет убаюкивать и укачивать себя, не дает спать ни отцу, ни матери, что при его «наречении» на ум приходят совсем не такие благодушные имена.

В древних грамотах постоянно встречаются то Будилко, то Неупокой, и Шумило, и Томило, даже Крик, Гам, Звяга и Бессон

Этот обычай очень древен, и свойствен он был далеко не только нашему народу. Еще в первые века христианства церковный мудрец Ориген советовал запутывать демонов: называть ребенка при крещении одним именем, а в жизни другим. Еще умнее, казалось ему, то же самое имя перевести на другой язык: окрестили Хоздазатом («дар божий»), а зовут Феодором (тоже «божий дар»).

Иногда такие хитрости бывали весьма сложными. После рождения дитяти у нас на Руси разыгрывался целый смешной спектакль. Отец, крадучись, под полой выносил младенца из избы, а потом с криком и шумом появлялся уже в открытую, уверяя, что нашел подкидыша. Все домашние поносили и того, кто подбросил ребенка, и самого малыша, и нарекали его соответственно, скажем, Найденом или Ненашем. Бесам оставалось только отступиться: погубишь крошку, а взрослые только обрадуются - ведь им он чужой!

Эти очень многие неблагозвучные, сердитые и обидные имена на самом деле были словесными талисманами -прозвищами: они защищали своего носителя от враждебных таинственных сил.

В) Прозвища.

Кроме имен у людей есть прозвища. При изучении истории мы часто сталкиваемся с прозвищами не простых людей, а исторических личностей. Прозвища знаменитостям даются иногда при жизни народом или современниками, а иногда после их смерти - историками. Исторические прозвища отражают, какие -либо личные качества, заслуги людей, исторические события или даются по названию местности, где родился, правил или совершил какое-то из деяний исторический персонаж. Перечислим некоторых.

Александр Великий, которого чаще почему -то именуют Македонским (эту кличку ему дали историки), приобрёл свои прозвища по причине создания великой империи, когда во главе древних варваров-македонцев совершил ряд победоносных войн. Любил он воевать.

Ярослав Мудрый (ум. 1054) – князь Ярослав Владимирович, деятельный правитель. При нем высокого развития достигли литература (появилась первая библиотека), ораторское искусство, ремесло. При его правлении прочным и могущественным было международное положение Руси.

Всеволод Большое Гнездо – внук Владимира Мономаха. Вел борьбу с боярством за укрепление княжеской власти. Первым принял титул великого князя, стремился централизовать Русь (словно вил гнездо).

Ярослав Осмомысл – Ярослав Владимирович Галицкий –тесть князя Игоря Новгород-Северского, отец Ярославны. Летописец так его характеризует: «бе же князь мудр и речен языком, и богобоще, и честен в землях и славен полны» (Ипатьевская летопись, 1187г.)

Осмомысл – знал восемь языков, был умен за восьмерых, «заботен восемь мыслей».

Николай I Палкин – получил своё прозвище, так как ввёл в армии «палочную» систему.

Николай II Кровавый – именно во время правления этого монарха произошло трагически знаменитое Кровавое воскресенье (9 января 1905 г.)

Иван Грозный (Иван IV, Васильевич) стал великим князем московским в 1533 г. В 1547 г. он принял царский титул, сделавшись первым русским царём. С его именем связан разгром Казанского и Астраханского ханств, в его правление русские перешагнули Урал и появились в Сибири. Но при нём же русский народ столкнулся с невероятным по своей жестокости деспотизмом и неслыханным по своему размаху террором. В западно-европейских языках прозвище Ивана IV – Грозный – переводится как «ужасный».

Пётр Великий (Пётр I, Алексеевич) – царь – реформатор, при нём были отвоёваны старинные русские земли в устье реки Невы, что обеспечило выход к Балтийскому морю; было укреплено международное положение России.

Целеполагание.

- Ребята, к сожалению, время урока ограничено, и мы не успеем выслушать точку зрения каждого, а проблема интересная! Я предлагаю вам записать свое мнение в форме сочинения.

– К какому типу речи будет относиться наше сочинение?

(Рассуждение.)

4. Повторение теоретических сведений о тексте-рассуждении.

- Как построен текст-рассуждение? Из каких частей он состоит?

(Тезис, аргументы, вывод)

5.Подготовка к созданию плана сочинения

– Давайте назовем шаги, которые помогут нам сделать наше рассуждение не только грамотным, но и убедительным для читателей.

- Сформулируйте тезис, выразив свое отношение к прозвищам.

Работа с таблицей

Определить основную мысль (тезис) своего рассуждения.

Прозвища - это обидно, оскорбительно.

Прозвища – это весело.

2. Подобрать убедительные доказательства и определить последовательность их использования.

Главное – уметь привести веские доказательства в пользу своего мнения, при этом они могут быть различными по существу и по форме.

– Что же это могут быть за доказательства? (Примеры из своей жизни и жизни других людей; примеры из книг; высказывания авторитетных людей по затронутому вопросу; пословицы; различные рассуждения.)

| Прозвища-это обидно | Прозвища – это весело |

| Человек утрачивает имя, полученное от родителей, Прозвище заслоняет смысл имени. | Произнося прозвище, окружающие вспоминают приятные моменты, с которыми оно было связано. |

| Прозвища не всегда отражают лучшие черты характера | Прозвища отмечают отличительные черты характера человека, его поступки |

| Прозвища могут быть обидными | На неприятное и обидное прозвище можно не откликаться. Прозвище поможет человеку увидеть себя со стороны. |

| Вывод: лучше прозвища не давать и на них не откликаться. | Вывод: прозвище не вредит человеку, оно похоже на игру. |

|

|

|

3. Подумать о том, нужен ли вывод, и сформулировать его (если он нужен).

– Итак, ребята, мы пришли к выводу о том, что сочинение должно быть написано так, чтобы читатель почувствовал заинтересованность автора, проникся его убежденностью.

6.Составление плана.

- Каким образом должен составляться план сочинения? Что он должен включать в себя? Из скольких пунктов состоять?

Приложение

1) Кто создан из камня, кто создан из глины,-

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело — измена, мне имя — Марина,

Я — бренная пена морская.

(Марина Цветаева)

В то время я гостила на земле.

Мне дали имя при крещенье – Анна,

Сладчайшее для губ людских и слуха.

(Анна Ахматова)

2) « И размерили место между обоими войсками, и пустили их друг против друга. И схватились, и начали крепко жать друг друга. И удавил Кожемяка печенежина руками до смерти. И бросил его оземь. Раздался крик, и печенеги побежали, а русские погнались за ними и прогнали их. («Повесть временных лет»: «Сказание о Кожемяке». Прозвище Кожемяка дано по профессии (перед выделкой кожа животного должна стать мягкой), также оно указывает на необыкновенную силу юноши).

«Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный. «Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе…

Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползёт она и ползёт к большому чёрному пню. Еле передвигает за собой корзину, вся мокрая и грязная, прежняя Золотая Курочка на высоких ножках». (М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Мужичок в мешочке – Митраша – мальчик маленький, но серьёзный и хозяйственный, по характеру упрямый. Золотая курочка – Настя – хлопотливая хозяюшка. Внешне, словно золотая: волосы у неё отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки).

3) «Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем, но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может и пятнадцать, как жил он в Диканьке. Сначала он жил как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру». (Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»

4) Ему открыла девочка в черных шерстяных брюках и в синем свитере. Петины мечты о бледной красавице сразу рухнули. Перед ним была известная всей школе Машка, по кличке "Самбо". Говорили, что ее двоюродный брат увлекается этим видом борьбы и Машка научилась от него всем приемам. Она славилась не только ловкостью и силой, но и вспыльчивостью. Даже самые отчаянные мальчишки боялись ее задевать, потому что она бросала их через голову. (Ю. Сотник «Машка, Самбо и Заноза»)

Тема урока: « Функциональные разновидности языка».

Цель: обобщить и систематизировать знания о функциональной разновидности языка.

Задачи:

Образовательные:

Способствовать усвоению и углублению знаний учащихся в функциональных стилях современного русского языка;

Закрепить навыки и умения учащихся по теме «Стили речи».

Развивающие:

Повышать творческую активность учащихся;

Совершенствовать грамматический строй речи, чуткость и внимательность к слову.

Воспитательные:

Прививать любовь к слову, интерес к русскому языку.

Планируемые результаты:

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля, формирование интереса к исследовательской , аналитической деятельности.

Предметные: научиться определять в тексте функциональные стили речи русского языка .

Метапредметные:

Регулятивные действия: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.

Познавательные действия:

1. Общеучебные: поиск и выделение необходимой информации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; постановка и формулирование проблемы; самостоятельный поиск создание способов решения проблемы.

2. Логические: уметь объяснять языковые явления, выявляемые в ходе исследования изучаемого материала.

Коммуникативные действия:

1. Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; постановка вопросов

2. Умение с точностью выражать свои мысли.

Тип урока: Урок рефлексии с элементами исследовательской деятельности

Форма урока: урок-исследование

Технологии: РКМЧП, проектная, игровая.

Оборудование:

Компьютер

Проектор

Презентация Power Point

Карточки с заданиями для групп

Лист самооценки

Лист рефлексии

Ход урока

І этап. Организационная деятельность.

- Добрый день, ребята!

Сегодня мы с вами будем работать в группах, самостоятельно и учиться правильно говорить.

Итак, пожелаем друг другу успешной работы на уроке.

ІІ этап. Погружение в тему. Мотивация. Постановка целей и задач.

Ребята, сейчас вы услышите различные отрывки из текстов. Попробуйте определить чем они отличаются:

- И так, чем отличаются отрывки?

- О чём пойдёт речь на уроке?

(Записывают в тетрадь дату и тему урока, которую сформулировали сами).

-Заполните Ваши индивидуальные листочки и отложите их до конца урока:

- Хочу на уроке узнать…

- Хочу на уроке понять…

- Хочу научиться…

ІІІ. Актуализация знаний.

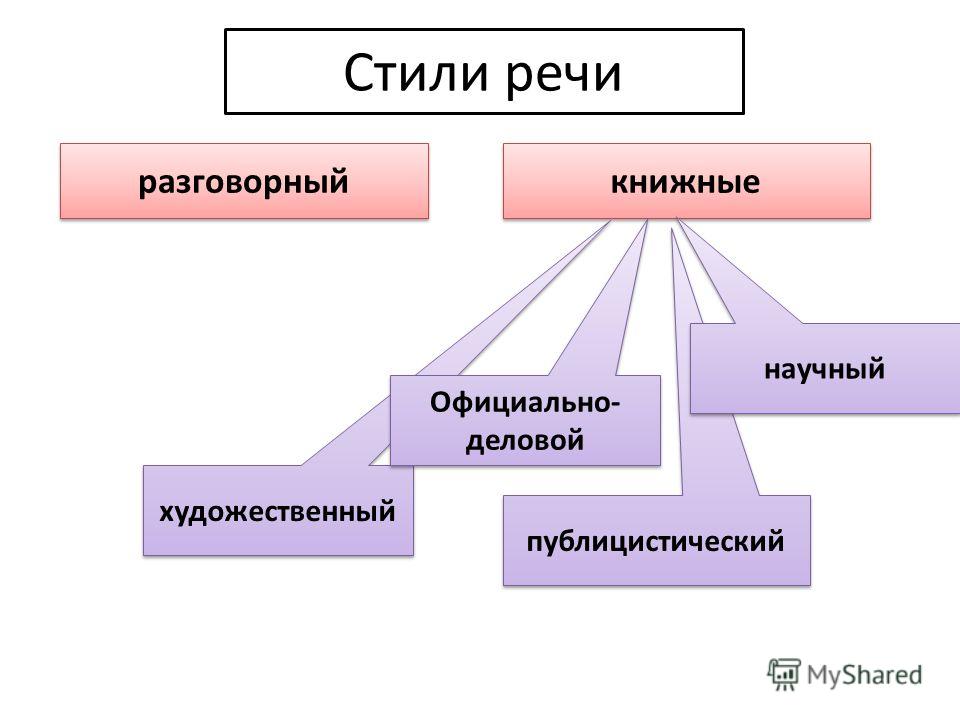

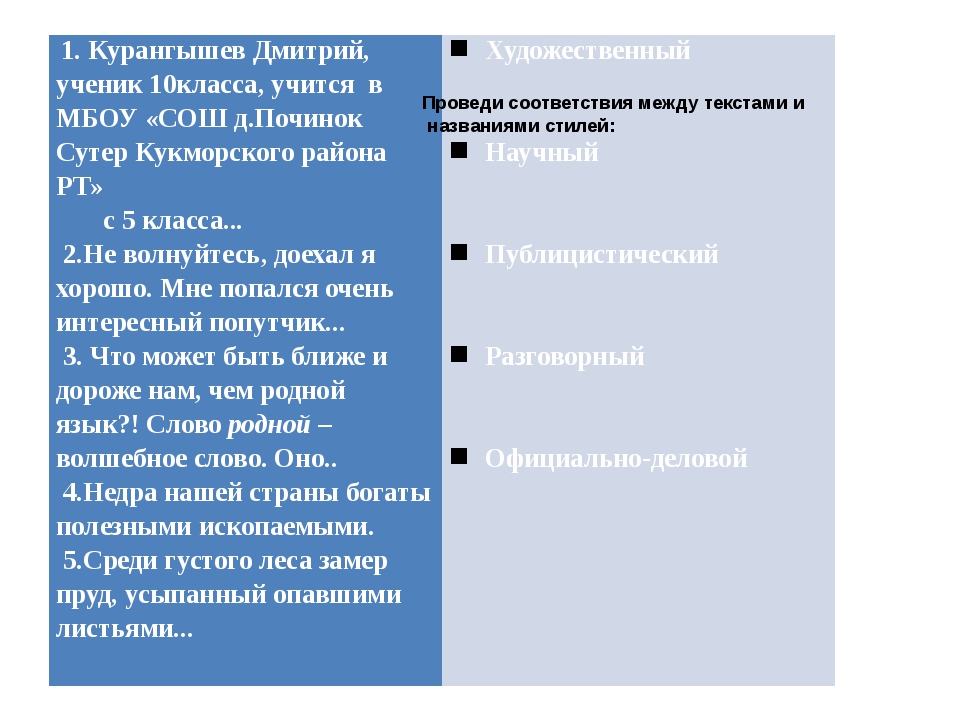

- Какие вы знаете стили речи? (ответы детей произвольные);

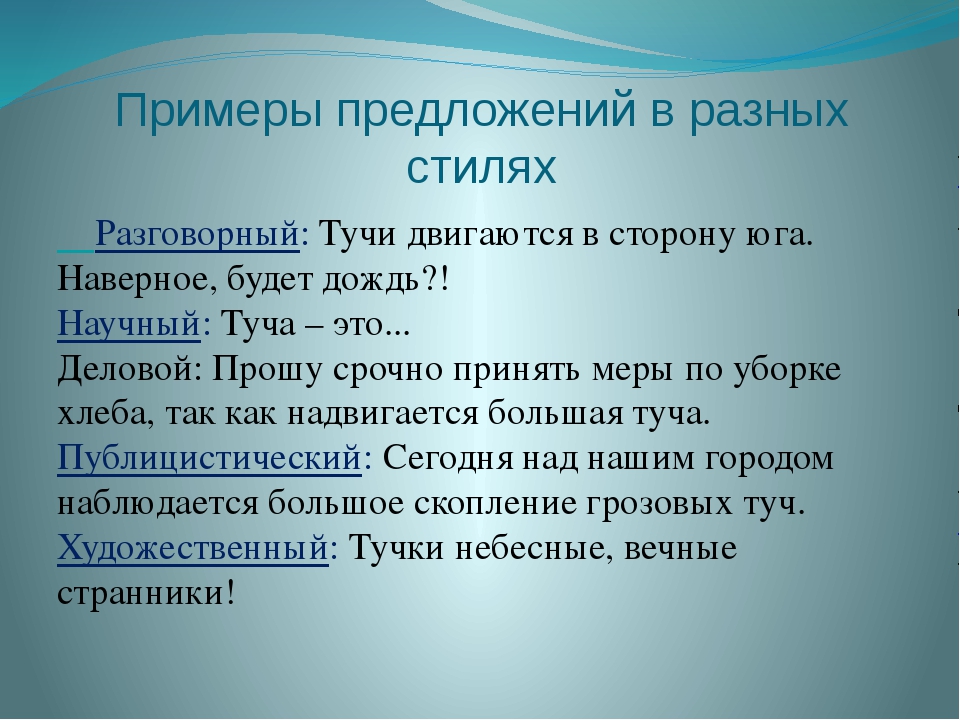

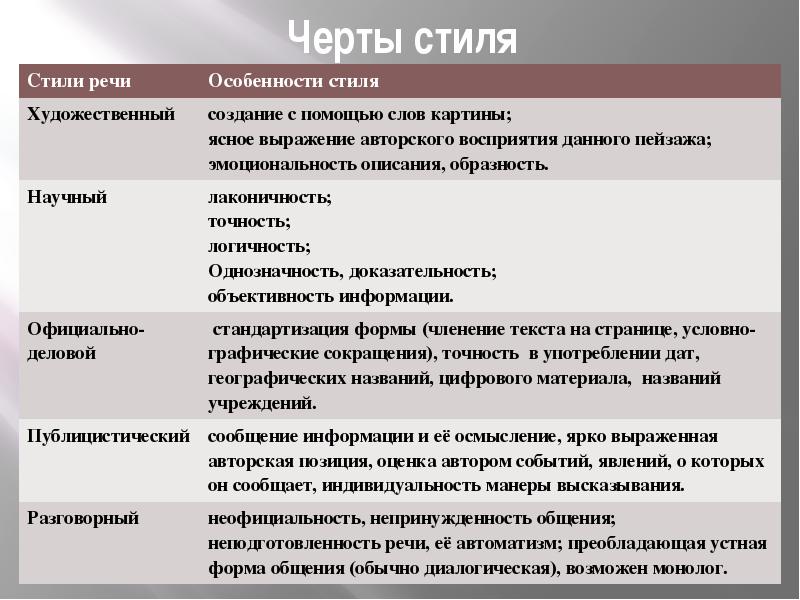

- Давайте вернёмся к отрывкам, которые я вам прочитала и попытаемся установить, к какому стилю речи они принадлежат. В этом вам поможет этот слайд презентации:

ІV этап. Работа по теме урока.

1. Посмотрите на этот слайд и подумайте, какую новую информацию вы для себя нашли:

(Заслушивание ответов уч-ся)

- Посмотрите на следующий слайд:

2. Коллективная работа по упр.27. (Отвечают на вопросы в упр-нии).

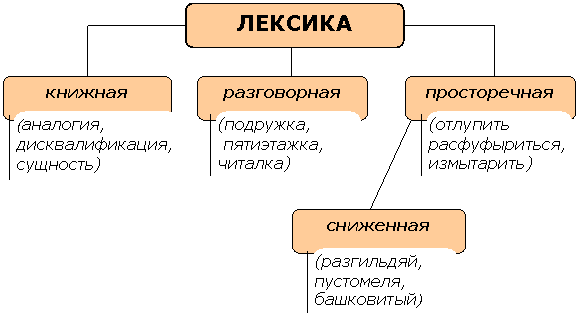

- Какие можно сделать выводы? (Наша речь делится на книжную, разговорную и нейтральную лексику. К книжной относятся художественный, официально-деловой, научный и публицистический стили.).

V. Закрепление материала.

1. В упр.28 ориентируясь на неофициальную сферу общения, письменно передайте содержание 1-го текста так, чтобы он был понятен младшим школьникам.

(Если ты нашёл беспомощное дикое животное и видишь, что ему необходимо оказать помощь, то ты не имеешь права без особого документа оставлять его у себя. Окажи ему помощь и передай работникам зоопарка.).

2. Работа в группах.

Каждой группе выдаётся описание какого-то стиля речи. Необходимо угадать стиль и доказать правильность суждений.

3. Заслушивание групп.

V. Самооценка. Подведение итогов. Рефлексия.

1. Ответьте на вопросы:

Слайд:

Закончите заполнение ваших индивидуальных листочков:

- Я на уроке понял…

- Я на уроке узнал…

- Я научился…

(Заслушать выводы. Оценить работу уч-ся).

VІ. Домашнее задание (на выбор).

1. Выполняют упр.30 на стр.19 по заданию упражнения.

2. Составить текст из слов и словосочетаний упражнения 30 в любом стиле.

Конспект урока по теме «Публицистический стиль и его особенности»

Цель урока: дать представление о публицистическом стиле, его особенностях, жанрах, сфере употребления.

Задачи урока:

А) Обучающие: ознакомление с понятием «публицистический стиль речи», повторение понятий: текст, тема и идея текста, стили речи и типы речи.

Б) Развивающие: формирование умения «узнавать» тексты публицистического стиля, формирование умения работать с текстами публицистического стиля; выделять авторскую проблему текста, развитие навыков грамотной речи при устном ответе.

В) Воспитательные: Воспитание нравственных качеств учащихся, необходимых для их социально-культурного развития; воспитание интереса и бережного отношения к литературному языку.

Тип урока: урок развития речи.

Оборудование: учебник под ред. Ладыженской 7 класс, карточки с текстом.

Формы работы учащихся: индивидуальная и коллективная.

План урока:

1. Орг. Момент (создание рабочей обстановки) – 1 мин.

2. Актуализация знаний и умений– 7 мин.

3. Объяснение нового материала (анализ публицистического текста) – 15 мин.

4. Закрепление материала (анализ текста, решение орфографической задачи) -12 мин.

5. Подведение итогов урока (наблюдение за умением строить устный ответ и воспроизводить только что изученный материал)- 5 мин.

6. Домашнее задание – 3 мин.

Ход урока:

1. Орг. Момент (приветствие и настрой на работу)

- Добрый день! Надеюсь, настроение у вас у всех хорошее и вы готовы к работе. Поэтому в начале урока в качестве разминки поговорим о признаках и особенностях текста.

2. Актуализация знаний. (фронтальный опрос)

Давайте с вами вспомним, что такое текст? (Текст – это сочетание предложений, связанных по смыслу и грамматически, основные средства связи грамматической связи предложений в тексте – порядок предложений; порядок слов в предложениях; интонация и др.)

Что такое тема? (Тема — это то, о чем или о ком в тексте говорится)

Что такое основная мысль (идея) текста? (реализация авторского замысла, передающая его отношение к тому, о чем он сообщает, его оценку изображаемого. Иными словами, то,что хотел сказать автор).

Что может быть отражено в заглавии текста? (И тема текста, и его основная мысль)

Назовите, какие типы речи вы знаете? (Повествование, описание, рассуждение.)

Чем различаются типы речи? (информацией, которая отражается в тексте, лексическими, синтаксическими и стилистическими особенностями)

Какие стили речи вы знаете? (Разговорный, книжные: научный, художественный, официально-деловой, публицистический)

3. Объяснение нового материала. (фронтальный опрос)

Итак, мы продолжаем с вами говорить о стилях речи. Сегодня мы познакомимся еще с одним стилем – публицистическим. Как вы считаете, каковы цели нашего урока? (узнать об особенностях публицистического стиля и сфере его употребления, научиться отличать его от других стилей речи)

Открываем тетради, записываем число, классная работа и тему урока: «Публицистический стиль и его особенности».

На стр. 27 учебника прочитаем материал о публицистическом стиле. (дети читают про себя, затем отвечают на вопросы учителя)

Какова главная задача публицистического стиля? (повлиять, воздействовать на мысли и чувства людей, на их поведение и поступки)

Где используется публицистический стиль? (В газетных и журнальных статьях, в устных выступлениях по радио, телевидению. На собраниях, митингах)

Таким образом, для чего используется публицистический стиль, ребята? (для обращения к массе людей, к народу).

Итак, давайте с вами пронаблюдаем на конкретном тексте, отрывке из книги Д.С. Лихачева «Земля родная», за стилевыми и языковыми чертами публицистического стиля. (текст выдается каждому ученику на карточке) – анализ текста.

Учитесь говорить и писать

Учиться говорить и писать нужно все время. Язык – самое выразительное, чем человек обладает. За своим языком надо следить постоянно. Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! Это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык.

Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит... А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюется словами». Для каждого понятия у него не обычные слова, а жаргонные выражения. Такой человек хочет показать, что ему все нипочем, что он выше, сильнее всех обстоятельств, умнее всех окружающих. А на самом деле он трус и робок, неуверен в себе.

И если вы хотите быть по-настоящему интеллигентным, образованным и культурным человеком, то обращайте внимание на свой язык. Говорите правильно, точно и экономно.

Если вам приходится часто публично выступать - на собраниях, заседаниях, просто в обществе своих знакомых, то, прежде всего, следите, чтобы ваши выступления не были длинными. Это важно, чтобы вас поняли.

Второе правило. Чтобы выступление было интересным, все, что вы говорите, должно быть интересным и для вас. Постарайтесь, чтобы в вашем выступлении была одна, главная мысль, которой должны быть подчинены все остальные.

Но как научиться писать? Чтобы научиться писать, надо писать, писать письма, дневники. Одним словом: «Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде».

Какова тема данного текста? ( язык народа и его значение в жизни человека)

Какие функции характерны для данного текста? (Воздействие на читателя и

слушателя. Сообщение информации).

Посмотрим, каковы же отличительные черты публицистического стиля.

Чтобы оказать воздействие на читателя или слушателя, каким должен быть текст

публицистического стиля? Присущи ли языку публицистов эмоциональность, страстность?

К чему призывает автор прочитанного нами текста? (Постоянно учиться говорить и писать.)

Призывность – отличительная черта публицистического стиля.

Актуальна ли проблема, поднятая Д.С. Лихачевым? (Да. Сейчас многие считают эти умения никому не нужными, а под интеллигентностью понимают только наличие высшего образования.)

Актуальность (злободневность) – еще одна отличительная черта

Задача публицистики – сформировать определенное отношением многих людей к значимым проблемам: общественным, политическим, экономическим, философским, бытовым, моральным.

Автор публицистического текста хочет быть понятым своими читателями, хочет вызвать интерес у слушателя. Поэтому характерная черта текстов изучаемого стиля – доступность (ясность).

На доске составляется схема «Отличительные черты публицистического стиля» (один из учеников с места диктует учителю, который записывает схему на доске, остальные в тетрадях)

Посмотрим теперь, какие синтаксические средства языка, позволяющие усилить воздействие на читателей и слушателей, характерны для публицистической речи?

Найдите в тексте:

побудительные (по цели высказывания) и восклицательные (по эмоциональной окраске) предложения (Учиться говорить и писать нужно все время; Думает!)

риторические вопросы (Но как научиться писать?);

повторы (язык-язык, писать-писать и т.п)

однородные члены;

параллелизм (сходное построение предложений текста).

Таким же образом составляется схема «синтаксические средства».

Определим, какие лексические средства использует автор.

- Каким образом завершается текст? (завершается «крылатым» выражением)

- С какой целью автор использует его? (для придания эмоциональности тексту и доступности, т.к. «крылатое» выражение - это общеизвестное выражение)

Какие еще фразеологизмы есть в этом тексте? ( «плеваться словами»)

Итак, какие лексические средства часто используются в публицистическом стиле? (дети отвечают, учитель дополняет) и одновременно составляется схема «лексические средства».

фразеологизмы, литературные цитаты, афоризмы, пословицы и поговорки.

контекстуальные антонимы (говорить – «плеваться словами»; обычные слова – жаргонные выражения, сильнее всех – трус и робок и др.);

слова книжной и разговорной речи (обладает, моральный облик, жаргонные выражения, публично выступать – книжная лексика; нипочем, плюется словами – разговорная лексика).

Итак, мы рассмотрели стилевые и языковые черты публицистического стиля. Надо отметить, что не в каждом тексте можно найти полный набор этих признаков.

4. Закрепление материала.(самостоятельная работа)

Упр. 61. Из учебника.

Прочитайте. Назовите отличительные черты публицистического стиля в этом тексте. Из первого абзаца выпишите слова с пропусками и скобками. Спишите второй абзац. (задание выполняется самостоятельно в тетрадях, затем учитель выборочно спрашивает учеников, все остальные проверяют)- анализ текста + задание на развитие орфографической зоркости.

Я долго стоял на берегу родной реки, невольно вспом..ная давние, навсегда отжитые врем..на. Трогательно связана моя жизнь с этой маленькой реч(?)кой, текущей в зелёных кудрявых берегах. Здесь прошло моё детство, перед глазами впервые ра..крывался живой радос(?)ный мир. Здесь услышал я русскую ладную реч(?), слушал чудес(?)ные народные песни. И здесь же почу(?)ствовал, полюбил материнское тепло родной земли, родившей меня и вскормившей.

Пройдут врем..на, думаю я теперь, и пок..ления людей спросят у нас о пережитых и пережива..мых нами величествен..ых и трагических днях. Надо помнить живших на русской земле дедов и отцов наших, создавших могучий язык, на котором мы пиш..м и говорим!

Какова тема данного текста? (память о предках, создавших могучий русский язык)

Отличительные черты:

доступность (текст ясен и понятен широкому кругу читателей); актуальность( проблема памяти о предках, об их вкладе в русскую культуру была актуальна всегда и остается и по сей день);

эмоциональность( автор передает свои мысли и чувства , с ностальгией и теплой грустью вспоминает свое детство)

призывность (автор призывает к тому, что «нужно помнить дедов и отцов наших, создавших могучий русский язык»)

Характерные языковые средства:

наличие побудительных предложений (Надо помнить живших на русской земле дедов и отцов наших, создавших могучий язык, на котором мы пишем и говорим!)

однородных членов (давние, навсегда отжитые; услышал- слушал; почувствовал- полюбил; родившей и вскормившей)

параллелизм (Здесь прошло моё детство, перед глазами впервые раскрывался живой радостный мир. Здесь услышал я русскую ладную речь, слушал чудесные народные песни. И здесь же почувствовал, полюбил материнское тепло родной земли, родившей меня и вскормившей.)

(вспоминая, времена, речкой, раскрывался, радостный, речь, чудесные, почувствовал, поколения, переживаемых, величественных, пишем) – орфографический комментарий.

5. Подведение итогов урока

Итак, ребята давайте подведем с вами итоги нашего урока.

- что нового вы сегодня узнали на уроке? (что такое публицистический стиль речи и его особенности)

- что же такое публицистический стиль речи? Давайте сформулируем определение этому понятию. ( публицистический стиль – это стиль речи, который служит для воздействия на мысли, чувства и поведение людей через СМИ, а также в различных очерках, памфлетах, фельетонах)

- Давайте назовем еще раз отличительные черты публицистического стиля ( актуальность(злободневность), призывность, доступность)

- чему научились? (отличать публицистический стиль речи от других, находить его лексические, синтаксические и стилистические особенности)

- все ли было понятно на уроке?

- есть ли какие-либо вопросы?

- как оцениваете свои ответы на уроке?

6. Домашнее задание.

Ваше домашнее задание, ребята, будет творческим: составить небольшой текст (6-7 предложений) в публицистическом стиле на тему «Берегите природу», используя средства, о которых мы говорили на сегодняшнем нашем уроке.

Список литературы

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Методика преподавания русского языка. - М.: Просвещение, 1990г.

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2001.

2. Ладыженская Т.А. Обучение устной и письменной речи (связанная речь) в кн. Методика преподавания русского языка. М. 2004. ,С. 278.

3. Драгун Е.Г. Обучение школьников публичному выступлению. Методическая разработка. М. 2002.

Тема урока: Основные жанры публицистического стиля

Тип урока: комбинированный

Цели: дать представление о публицистическом стиле, его особенностях, жанрах, сфере употребления; формировать умение «узнавать» тексты публицистического стиля, строить предложения и связные тексты в данном стиле.

Средства обучения: словарики, портрет Д.С.Лихачева, сборник статей «Земля родная» Лихачева, «Толковый словарь» Ожегова.

Ход урока: I Речевая разминка.

- Прочитайте текст про себя.

Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь... Паче же всего гордости не имейте в сердце и уме, но скажем, смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу.

Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев.

В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте...

(Из «Поучения Владимира Мономаха»)

- Какова цель автора «Поучения...»? Как она влияет на интонацию?

- Дает ли право употребление в тексте глаголов в повелительном наклонении читать его тоном приказа?

- Как лексика влияет на тон текста?

-Прочитайте, соблюдая правильную интонацию. (Два-три ученика читают, остальные рецензируют)

II Работа по теме.

1. - Мы продолжаем говорить о стилях речи. Вспомним, какие стили вы уже знаете, и воспроизведем известную ещё с 5 класса схему.

разговорный

Стили речи художественный

книжный научный

официально-деловой

2. - Чтобы окончательно завершить схему, осталось познакомиться ещё с одним стилем - публицистическим - и выявить его стилевые черты и языковые особенности.

- Внесем в схему название стиля и запишем тему урока.

- Начнём со словарно-орфографической работы: публицистический, публика, публицист, опубликовать, публицистика.

- Какой общий корень имеют слова?

- Слово публика (значение: люди, народ) произошло от латинского слова общественный.

- Таким образом, публицистический стиль используется для обращения к массе людей, к народу.

Публицистический стиль - это сложное речевое единство, в нем органически сливаются черты разных функциональных стилей: научного, официально-делового, художественного, разговорного.

3. - Понаблюдаем на конкретном тексте, отрывке из книги Д.С.Лихачева «Земля родная», за стилевыми и языковыми чертами публицистического стиля и заполним таблицу.

Учитесь говорить и писать

Учиться говорить и писать нужно все время. Язык – самое выразительное, чем обладает человек. За своим языком надо следить постоянно. Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! Это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык.

Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит… А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюется словами». Для каждого понятия у него не обычные слова, а жаргонные выражения. Такой человек хочет показать, что ему все нипочем, что он выше, сильнее всех обстоятельств, умнее всех окружающих. А на самом деле он трус и робок, неуверен в себе.

И если вы хотите быть по-настоящему интеллигентным, образованным и культурным человеком, то обращайте внимание на свой язык. Говорите правильно, точно и экономно.

Если вам приходится часто публично выступать – на собраниях, заседаниях, просто в обществе своих знакомых, то, прежде всего, следите, чтобы ваши выступления не были длинными. Это важно, чтобы вас поняли.

Второе правило. Чтобы выступление было интересным, все, вы говорите, должно быть интересным и для вас. Постарайтесь, чтобы в вашем выступлении была одна, главная мысль, которой должны быть подчинены все остальные.

Но как научиться писать? Чтобы научиться писать, надо писать, писать письма, дневники. Одним словом: «Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде».

- Какие функции характерны для данного текста? (Воздействие на читателя и слушателя. Сообщение информации.)

- Чтобы оказать воздействие на читателя или слушателя, каким должен быть текст публицистического стиля? Присущи ли ему эмоциональность, страстность? С каким стилем это сближает публицистику? (Эмоциональность роднит публицистику с художественным стилем.)

- К чему призывает автор прочитанного нами текста? (Постоянно учиться говорить и писать.)

- Призывность - отличительная черта публицистического стиля.

- Актуальна ли проблема, поднятая Лихачевым? (Да. Сейчас многие считают эти умения никому не нужными, а под интеллигентностью понимают только наличие высшего образования.)

- Задача публицистики - сформировать определенное отношение многих людей к значимым проблемам: общественным, бытовым, политическим, экономическим, философским, моральным. Интерес к общему роднит публицистику с научным стилем.

Автор публицистического текста хочет быть понятым своими читателями, хочет вызвать интерес у слушателей. Поэтому характерная черта таких текстов - доходчивость.

- Посмотрим, какие синтаксические средства языка, позволяющие усилить ее воздействие на читателей и слушателей, характерны для публицистической речи?

- Найдите в тексте:

побудительные (по цели высказывания) и восклицательные (по эмоциональной окраске) предложения;

риторические вопросы (на которые отвечает сам автор);

повторы;

однородные члены;

параллелизмы (сходное построение предложений текста).

- Как вы думаете, к кому обращается автор?

- Каким образом завершается текст и с какой целью это делает автор? (В публицистическом стиле часто используются литературные цитаты, афоризмы, пословицы и поговорки.)

- Определим, какие лексические средства связи использует автор. Найдите в тексте антонимы ( говорить - «плеваться словами»; обычные слова - жаргонные выражения, сильнее всех - трус и робок и др.); слова книжной и разговорной речи ( обладает, моральный облик, жаргонные выражения, публично выступать - книжная лексика; нипочем, плюётся словами - разговорная лексика).

- Найдите в тексте слова и выражения, использованные в переносном значении. С каким стилем речи они сближают наш текст? («Плюется словами», с художественным стилем.)

- В публицистическом стиле могут использоваться слова в переносном значении и слова так называемой «газетной образности». Это стандартные сочетания слов, которые сближают публицистический стиль с языковыми шаблонами официально-делового стиля. Например: белое золото - хлопок, огненные годы - военные годы.

- Определите, что обозначается следующими сочетаниями слов:

белая смерть - сахар,

битва за урожай - уборка урожая,

черное золото - нефть,

зеленый щит земли - лес,

королева спорта - легкая атлетика,

голубые дороги - водные пути.

- Приведите свои примеры «газетной образности». Есть ли они в тексте? А какие есть стандартные сочетания? (Моральный облик, сознательная жизнь, умственное развитие.)

- Итак, мы рассмотрели стилевые и языковые черты публиц. стиля. Надо отметить, что не в каждом тексте можно найти полный набор этих признаков.

- Публицистике свойственен непосредственный контакт с аудиторией. Где реализуется публицистический стиль в устной и письменной речи?

В результате работы с текстом должна получиться таблица:

| Цель высказывания | Стилевые черты | Языковые средства | Сфера употребления |

| Сообщение информации, воздействие на слушателей или читателей. | Эмоциональность, страстность. Призывность. Актуальность. Доходчивость. | Лексические: - общественно-политическая лексика; - совмещение торжественной лексики и разговорных средств; -антонимы. Синтаксические: -побудительные и восклицательные предложения; риторические вопросы; -повторы; -параллелизм; -ОЧ; обращения; -использование лит-ных цитат, афоризмов, пословиц, поговорок.

| В устной речи: выступления на митингах, собраниях, съездах, речи адвокатов, в передачах по радио и ТВ; в письменной речи: статьи в газетах, журналах. |

4. - Теперь, когда мы определили особенности публицистического стиля, обратимся снова к «Поучению» и попытаемся увидеть их в этом тексте, написанном ещё в 1117 году.

- Насколько древний текст отражает черты стиля? Для более полного ответа пользуйтесь материалами таблицы.

5. - Основные стилевые черты и языковые особенности наиболее конкретно выражаются в разных жанрах, свойственных публицистическому стилю.

- Запишем их и дадим толкование:

Заметка - краткое сообщение в печати.

Статья - научное или публицистическое сочинение небольшого размера в сборнике, журнале или газете.

Очерк - небольшое литературное произведение, краткое описание жизненных событий (обычно социально значимых).

Репортаж - Сообщение о местных событиях, событиях дня, оперативная информация (в печати, по радио, телевидению).

Интервью - Предназначенная для печати (или передачи по радио и телевидению) беседа в форме вопросов и ответов с каким-либо лицом.

Отзыв - отклик, мнение о ком-чем-нибудь, оценка кого-чего-нибудь в печати или в устной форме.

Рецензия - критический отзыв о каком-нибудь сочинении, спектакле, фильме и т. п.

Фельетон -газетная или журнальная статья на злободневную тему с использованием сатирических и юмористических приемов изложения.

В.Г. Белинский сказал, что между этими жанрами нет точно обозначенных границ. Однако каждый из них имеет особое назначение и свою композицию.

- Какие жанры публицистического стиля вам знакомы, вы с ними работали с 5 класса.

(Отзыв, рецензия).

- Попытайтесь определить незнакомые жанры по их толкованию, которое мы записали.

(У каждого ученика на парте 2 текста: заметка и рецензия)

- А к какому жанру относится проанализированный нами текст Д.С.Лихачева «Учитесь говорить и писать»? (Статья)

6. - Познакомимся ещё с одним жанром публицистического стиля - интервью. Слово интервью - английское - это беседа журналиста с одним или несколькими лицами по каким-либо актуальным вопросам.

-Посмотрим, как строится интервью (записывают в тетрадь)

1) В самом начале интервью журналист представляет слушателям своего собеседника или собеседник по просьбе журналиста представляется сам.

2) В основной части - беседа журналиста с тем человеком, у которого берется интервью.

3) В заключительной части журналист просит своего собеседника рассказать о планах на будущее, высказывает добрые пожелания, благодарит за интервью.

7. Подведение итогов.

III. Задание на дом. 1. Подготовить сообщение о публицистическом стиле, пользуясь

таблицей.

2. Составить интервью с воображаемым собеседником - киногероем

или героем прочитанного литературного произведения.

Тема урока: Официально-деловой стиль. Основные жанры делового стиля. Инструкция

Цели урока:

Образовательные:

закрепить и углубить знания учащихся по теории официально-делового стиля;

формировать умение составлять и оформлять различные документы, необходимые в повседневной жизни;

совершенствовать речевую и письменную грамотность учащихся.

Развивающие:

развивать связную речь учащихся;

формировать у школьников умение логически мыслить, выделять главное, обобщать изученное;

развивать навыки работы учащихся в коллективе, в группе

Воспитательные:

воспитывать навыки деловой литературной речи школьников;

поддержать стремление учащихся высказывать свои мысли;

воспитывать интерес к предмету

прививать навыки здорового образа жизни

воспитывать культуру здоровья

Задачи:

продолжить формирование общеучебных умений и навыков (навыки планирования ответа, самоконтроля);

закрепить изученный материал;

формировать умение слушать и понимать текст; способствовать развитию психических процессов (логическое мышление, внимание).

Формируемые УУД:

Регулятивные: обучающиеся ставят цели учебной деятельности и ищут средства ее осуществления, контролируют правильность выполнения заданий.

Познавательные: ищут и выделяют необходимую информацию, структурируют знания, выполняют универсальные логические действия (устанавливают аналогии и причинно – следственные связи, выстраивают логическую цепь рассуждений, относят объекты к известным понятиям)

Коммуникативные: сотрудничают с учителем, со сверстниками, доносят свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи; читают и понимают лингвистический текст, составляют собственные тексты делового стиля.

Личностные: принимают и осваивают социальные роли обучающихся, приобретают мотивы учебной деятельности, понимают личностный смысл учения, усваивают правила здорового образа жизни.

Ход урока

1.Организационный момент. Приветствие.

- Добрый день, дорогие ребята!

1. Введение в тему урока.

Учитель читает справку: Справка дана Салтаевой Елене в том, что она действительно является ученицей 6 «Б» класса МБОУ Ковылкинская СОШ № 3.

Ребята, я начала урок с того, что прочитала справку. И сделала я это не случайно. Приходилось ли вам получать и предъявлять справку? А сумеете ли вы её написать? Вот этому и многому другому мы будем учиться сегодня на уроке.

2. Прежде, чем мы начнём изучение новой темы, мы вспомним те стили речи, которые уже изучали. Итак, какие функциональные стили речи нам уже известны? Назовите их. (Художественный, разговорный, научный).

Функциональные стили речи различают в зависимости от цели высказывания. Давайте вспомним особенности каждого из названных вами функциональных стилей речи. Для этого нам предстоит поработать в группах.

Вы получили карточки, в которых перечислены особенности одного из стилей речи. Определите, какой это стиль.

Задание для 1 группы:

| Задача автора | Сфера употребления | Языковые средства |

| Обменяться впечатлениями, сведениями, мыслями и чувствами с близкими, хорошо знакомыми людьми. | Уместен в домашней или дружеской обстановке, в дружеских письмах или посланиях. Характерна диалогичная, устная речь. Обиходный круг тем. | Большая роль отводится интонации, мимике, жестам. Часто можно услышать сокращения (физра, щас). Много простых предложений с большим количеством пропусков слов. |

Задание для 2 группы:

| Задача автора | Сфера употребления | Языковые средства |

| Точная передача научных знаний (научной информации). | Используется в учебниках, словарях, энциклопедиях, научных статьях. Как правило, письменная форма. | Характерно использование терминов, сложных предложений. Строгость, точность. Много абстрактной лексики. |

Задание для 3 группы:

| Задача автора | Сфера употребления | Языковые средства |

| Воздействовать на читателя или слушателя. | Используется в произведениях художественной литературы (стихи, рассказы, повести, романы и т.д.) | Писатель рисует словами картины и образы. Характерно широкое использование изобразительно-выразительных средств (метафоры, эпитеты, гиперболы, сравнения). |

А теперь задание для групп несколько сложнее. Из двух предложенных на листах текстов выберите тот, который написан в том стиле, который вы только что определили.

Задание для 1 группы:

| Представьте себе. Сижу за рулём «Волги». Ночь. Скорость – 70. Вокруг – ни души. Уверен, что в машине один. И вдруг чувствую: на плечо мне опустилась рука… Я резко повернулся, чтобы защититься!... Но защищаться было не от кого. Точнее – незачем: на плече у меня сидел… котёнок. Видимо, его оставил кто-то из пассажиров. Я пожалел малыша и отвёз его к себе домой. | Однажды работая в ночную смену, таксист чуть было не совершил наезд на дерево. Причиной тому стал маленький котёнок, который сел ему на плечо и которого таксист принял за руку преступника. Здоровье мужчины подверглось в ту ночь серьёзному испытанию. |

Задание для 2 группы:

| Плавунчик – мелкий кулик на невысоких ногах и со сравнительно коротким клювом. На пальцах кожистые перепонки. Наблюдать плавунчиков чаще всего можно на воде, где они плавают, характерно кивая головой. (Из «Определителя птиц») | - Что за птиц я видел, - просто не пойму! Идёшь – все птицы от тебя удирают, разлетаются. А эти и не думают. Плавают у самого берега. Я подхожу – они не только не улетают, даже отплыть подальше не хотят. Кувыркаются головой под воду, как маленькие уточки. |

Задание для 3 группы:

| А.С.Пушкин «Осень» Октябрь уж наступил - уж роща отряхает Последние листы с нагих своих ветвей; Дохнул осенний хлад - дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницу ручей, Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает В отъезжие поля с охотою своей, И страждут озими от бешеной забавы, И будит лай собак уснувшие дубравы. | Осень - время года, следующее за летом и предшествующее зиме. (Словарь С.И.Ожегова) |

3. Как вы думаете, можно ли отнести справку, которую я читала в начале урока, к одному из перечисленных нами стилей? Правильно, это иной стиль речи, официально-деловой. Запишем тему урока в наших тетрадях.

2 слайд

Как вы думаете, каковы цели использования этого стиля речи? Где он используется?

3 слайд

Официально-деловой стиль речи – это книжный стиль, который функционирует в письменной форме.

| Задача автора | Сфера употребления | Языковые средства |

| Точная передача деловой информации. | Различные документы (справки, расписки, указы, приказы, объявления, инструкции, памятки). | Полное наименование государств, государственных органов, учреждений; точное обозначение дат, количеств; употребление слов только в прямом их значении. Характерно использование канцеляризмов – слов или выражений официально-деловой речи. |

4 слайд

4. Каждый человек должен уметь правильно составлять деловые документы. Давайте попробуем вместе составить заявление о приёме в спортивную секцию.

| Директору МБОУ «Ковылкинская СОШ № 3» Н.А.Палаевой ученика6 класса Замахина Артема

Заявление. Прошу зачислить меня в спортивную секцию с 1.10.2016г. Копыловой Лилии

Ученик 6 класса Замахина Артема 29.09.2016г

|

Ребята, обратите внимание, что фамилия и инициалы адресата пишутся в дательном падеже, а адресанта – в родительном, причем предлог от не пишется.

Вы знакомы со словами-паронимами адресат – адресант? Чем эти слова отличаются друг от друга? (Адресат – кому пишут, адресант – кто пишет).

5 слайд

5. Теперь вам предстоит в парах составить объяснительную записку.

6 слайд

6. Обратите внимание на экран. Перед нами объяснительная записка. Нам необходимо её исправить.

| Директору МБОУ «Ковылкинская СОШ № 3» Н.А.Палаевой ученика6 класса Соловьева Ильи Объяснительная записка. Я, Соловьев Илья, опоздал сегодня на урок не потому, что проспал, а благодаря сильному дождю, вследствие чего школьный автобус ходит нерегулярно. В результате чего произошло сильное накопление народа на остановке, и по этой причине ни в один общественный транспорт я влезть не смог, а денег на такси у меня не было, а пешком мама не разрешает мне ходить. Исходя из вышеизложенного, прошу моё опоздание считать недействительным.

Ученик 6 класса Соловьев Илья 29.09.2019г

|

Физминутка.Брови свести и развести.

Глаза прищурить и широко открыть.

Губы растянуть в улыбке,поджать.

Шею максимально вытянуть,опустить.

Плечи максимально свести,развести.

Руками обнять себя, погладить, пожелать успехов и улыбнуться друг другу.

Ребята является ли физминутка инструкцией?

7 слайд

7. Ещё один жанр официально-делового стиля – это инструкция. Кто знает, что такое инструкция? (Инструкция – это указания, свод правил, устанавливающий порядок и способ осуществления, выполнения чего-нибудь).

Сейчас я зачитаю инструкцию «Комплекс упражнений для глаз при работе с компьютером», а вы внимательно слушайте и выполняйте все пункты.

1. Закрыть глаза на две секунды, открыть.

2. Сделать несколько вращений глазами по часовой стрелке. Затем – против часовой.

3. Сфокусируйте зрение на кончике указательного пальца. Сохраняя фокусировку, переместить палец на расстояние вытянутой руки. Поднести палец к кончику носа.

4. Посмотреть на ладонь. Перевести взгляд на удалённый предмет.

8 слайд

8. Давайте устно составим инструкцию «Правила эвакуации из здания школы при пожаре».

1. Во время звукового сигнала организованно выйдите из кабинета.

2. Вместе с учителем без паники выходите по указанному направлению.

3. Покиньте здание школы.

4. Отойдите на безопасное расстояние, постройтесь классом, чтобы учитель мог вас пересчитать.

5. Ждите помощи.

8.На доске записаны словосочетания официально-делового стиля. К ним необходимо подобрать нейтральные синонимы:

Оказать помощь-

Одержать победу-

Совершить побег-

Подвергнуть осмотру-

Провести ремонт-

10. Домашнее задание.

Составить инструкцию (на выбор) «Как правильно переходить улицу» или «Как вести себя в школьном автобусе».

Тема: Контрольное сочинение по картине Е.Н.Широкова «Друзья»

Цели: образовательные:

1.подготовить учащихся к написанию сочинения по картине;

2.совершенствовать навыки описания произведений живописи;

3. научить составлять собственный текст на основе увиденного, используя языковые нормы русского литературного языка;

развивающие:

1.развивать воображение учеников, навыки устной и письменной речи;

2.развивать умение формулировать свою мысль, выражать своё отношение по обсуждаемой проблеме;

3.развитие творческих способностей;

воспитательные:

1.воспитывать художественный вкус;

2.воспитание чувства ответственности «за тех, кого приручили».

Ход урока:

1.Организационный момент. (1-2 мин.)

- Здравствуйте, ребята! Садитесь, пожалуйста. Сегодня на уроке мы будем готовиться к сочинению по картине Е.Н. Широкова «Друзья». Откройте, пожалуйста, тетради, запишите число и тему: Подготовка к написанию сочинения по картине Е. Широкова «Друзья».

2.Повторение: типы речи и стили речи. (2-4 мин.)

- Для начала вспомним, какие вы знаете типы речи? Чтобы не было шумно в классе, поднимаем руку и отвечаем. (описание, повествование, рассуждение)

- Посмотрим на слайд и вспомним, что обозначает каждый из этих типов речи.

(на слайде: Описание — это тип речи, при помощи которого изображается какое-либо явление действительности, предмета, лица путем перечисления и раскрытия его основных признаков. (содержание описания можно передать на одном кадре фотоаппарата).

Повествование — это тип речи, при помощи которого рассказывается о каких-либо событиях в их временной последовательности; сообщается о последовательно сменяющих друг друга действиях или событиях (содержание повествования можно передать лишь на нескольких кадрах фотоаппарата).

Рассуждение — это тип речи, при помощи которого доказывается или объясняется какое-либо положение, мысль; говорится о причинах и следствиях событий и явлений, оценках и чувствах (о том, что нельзя сфотографировать).)

- Хорошо, молодцы! Теперь вспомним, какие мы знаем стили речи? (научный, официально-деловой, публицистический, художественный, разговорный)

- А какой стиль речи мы с вами будем использовать при написании сочинения? (художественный)

3.Устная работа. (4-6 мин.)

- Хорошо, молодцы, ребята! А кто нам скажет, что такое живопись? (Живопись-создание художественных образов с помощью красок.)

- Тема нашего урока связана с картиной. Что такое картина? ( Картина-произведение живописи.)

- А мы будем работать не с картиной, а с репродукцией. Репродукция-это? (Репродукция-картина, воспроизведённая в книге, учебнике путём фотографии.)

4.Эпиграф к уроку. (6-7 мин.)

- Итак, мы с вами вспомнили типы и стили речи, вспомнили некоторые художественные термины, а сейчас посмотрим на доску и прочитаем строки из стихотворения «Врачеватели души», которые я выбрала в качестве эпиграфа к нашему уроку.

(на доске:

Когда собака с человеком рядом,

Уходит из души по каплям зло.

Она всегда поймет вас с полувзгляда,

Наполнит дом уютом и теплом.

«Врачеватели души» Оксана Пастухова)

- Эти строки выбраны мной неслучайно. Обратимся к нашему учебнику. На страницах, где расположены репродукции картин, находим репродукцию картины Е.Н. Широкова «Друзья».

5.Рассказ учителя о художнике. (7-9 мин.)

- Пока вы внимательно рассматриваете картину (на слайде и в учебнике), я расскажу вам о художнике.

- Евгений Широков родился в 1931 году в городе Касли Челябинской области, в 12 лет поступил на завод художественного литья. Закончил Свердловское художественное училище (Свердловск – ныне Екатеринбург), затем Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Веры Игнатьевны Мухиной. С 1958 года живет и работает в Перми. Евгений Широков писал пейзажи, натюрморты, им создана серия картин на тему Великой Отечественной войны, но всероссийскую известность художнику принес именно жанр портрета.

Произведения Широкова хранятся более чем в 15 музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее. Художник награжден орденами «Знак почета» (1981 г.) и «Петр Великий» (2002 г.). С 1993 года — профессор отделения живописи факультета искусств Пермского государственного института искусства и культуры. С 1998 года — Почетный гражданин Перми.

История создания картины "Друзья" Широкова имеет жизненные корни. Существует мнение, что Евгений Николаевич изобразил на полотне своего сына. До 1986 года картина находилась в семейной коллекции живописца, затем автор подарил её Пермской художественной галерее.

- На слайде слева вы видите автопортрет художника, справа - его фотографию.

6.Название картины. (9-11 мин.)

(на слайде: репродукция картины)

- Итак, вернёмся к нашей картине. Как вы считаете, почему художник так назвал свою картину? (потому что …)

- Что вы понимаете под словом «дружба»? Друзья? (Дружба - это чувство доверия к человеку, полной уверенности в нем, совпадение множества интересов, разнообразных увлечений, привычек, общие переживания, совпадение мнений по самому неожиданному поводу, одним словом, длительные добросердечные, чистые отношения между людьми, которые во всем поддерживают друг друга.)

- Прочитаем в Толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова определения этих слов: «Друг –

1) тот, кто связан с кем-то дружбой;

2) сторонник, защитник кого-нибудь или чего-нибудь.

Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов».

7.Пословицы о дружбе. (11-15 мин.)

- А сейчас давайте вспомним, какие мы знаем пословицы о дружбе.

- На самом деле пословиц о дружбе очень много. Прочитайте некоторые из них. Смысл всех ли пословиц вам понятен?

(на слайде:

*Старый друг лучше новых двух.

*Без друга в жизни туго.

*Без друга на сердце вьюга.

*Верному другу цены нет.

*Дружба не гриб, в лесу не найдешь.

*Друга ищи, а найдешь – береги.

*Крепкую дружбу и топором не разрубишь.

*Человек без друзей – что дерево без корней.

*Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

*Для хорошего друга не жаль ни хлеба, ни досуга.)

8.Беседа по вопросам к картине. (15-22 мин.)

- Отлично, ребята. Теперь, когда мы с вами вспомнили пословицы о дружбе, поговорим более подробно о самой картине.

- Итак, каким настроением проникнуты персонажи картины? (настроением грусти, задумчивости, погружённости в переживание, печали)

- Как вы это определили? (по выражению глаз мальчика и выражению глаз собаки)

- Что можно прочитать, вглядевшись в лицо мальчика? (он опечален)

- Какие жесты, выражение лица, поза мальчика говорят о том, что он огорчён? (мальчик сидит, скрестив ноги, в углу, на подстилке собаки. Судя по опущенным глазам, чуть надутым щекам и губам, настроение у мальчика грустное)

- На какую деталь во внешности мальчика следует обратить внимание? (лицо и глаза)

- Каким вам представляется четвероногий друг мальчика (опишите собаку)? (В собачьих глазах тоска. Одно ухо у лежащей собаки стоит торчком: она чутко улавливает настроение своего хозяина и друга. Её взгляд серьёзный и умный. Мальчик положил руку на спину собаки – это жест ласкового хозяина и жест, передающий сходство внутреннего состояния персонажей.)

- Как вы думаете, что могло произойти до того момента, который изображен на картине? (может быть, собака заболела, или мальчик поссорился с кем-то, или произошло что-то грустное в его семье; «трудную минуту переживает мальчик» или «трудную минуту переживает собака»).

– Какова композиция картины? (пространство картины занято двумя фигурами. Фигуры мальчика и собаки образуют треугольник, являющийся композиционным центром картины.)

- Имеют ли значение для портрета мальчика его одежда и предметы интерьера? О чём они могут рассказать? (угловатые линии (плечи мальчика, его сандалии, жёсткие складки одежды и подстилки) и бордовый цвет коврика передают остроту переживаний, создают тревожное настроение.)

- Какие тона использовал художник, чтобы создать определённое настроение? (Цвета глубокие, сдержанные, преобладают тёмные оттенки: тёмно-синий, тёмно-красный, чёрная спина собаки, серая стена.)

- Какое настроение возникло у вас при рассматривании картины? Почему? (…)

- Каков художественный смысл картины? Для чего художник её написал? Какой важной мыслью он делится со зрителем? (средствами живописи Широков утверждает мысль о красоте истинной дружбы, о том, что верными друзьями бывают не только люди, но и животные. Они сопереживают человеку, понимают и поддерживают его. А человек отвечает четвероногому другу тем же. Настоящая дружба – большая редкость. Чутких и преданных друзей надо беречь как особый дар.)

9.Словарная работа. Подбор эпитетов. (22-26 мин.)

- Итак, ребята, мы с вами устно разобрали картину. Вспомним план описания внешности и запишем ключевые словосочетания. Что мы можем сказать о лице мальчика?

Лицо: грустное, открытое, доброе, смуглое, худощавое.

Глаза: задумчивые, опущенный вниз взгляд, глядящие с любовью, печальные.

Поза: сидит, подогнув под себя ногу; гладит собаку.

Одежда: спокойных тонов, сине-серая.

Чувства: одиноко, доверяет тайны, с любовью.

- А каким вам видится четвероногий друг мальчика? Опишите собаку.

Порода: гладкая шерсть, черный окрас.

Поза: лежит, положив голову на лапы.

Глаза: грустные, добрые.

- Описанию чего вы уделите особое внимание? (взаимоотношениям между человеком и собакой.)

10.Словарно-семантическая работа. (26-28 мин.)

- Чтобы не повторяться, предлагаю записать синонимы к некоторым словам:

художник (мастер кисти, автор картины, живописец)

изобразил (показал, передал, запечатлел, создал, написал)

мальчик (хозяин собаки, он)

собака (пёс, четвероногий друг)

11.Повторение терминов. (28-30 мин.)

- А сейчас предлагаю вспомнить термины, которыми мы будем пользоваться, описывая картину. Запишите, пожалуйста, в тетрадь:

передний план картины, второй план картины, дальний план, фон.

- Устно разберём, что они обозначают.

передний план картины – то что художник изображает ближе всего к зрителю;

второй план картины – то, что находится посередине картины;

дальний план – зона, удалённая от зрителя;

фон – 1. основной цвет, тон, на котором пишется картина; 2. то, что изображено вдалеке.

12.Моделирование текста. (30-32 мин.)

- Итак, ребята, мы подошли с вами к основной нашей цели – написанию сочинения.

- Какой стиль будет уместен в нашем сочинении? В начале урока мы это уже выяснили. (художественный)

- Подумайте: какой тип речи будет основным в нашем сочинении? (описание)

-Чтобы глубже передать содержание картины, необходимо выразить свои мысли по проблеме любви и поддержки между человеком и собакой. Какой по типу речи будет эта часть сочинения? (рассуждение)

13.Составление плана сочинения. (32-34 мин.)

- Но прежде, чем приступить к описанию, что мы должны составить? (план)

- Сколько частей будет в вашем сочинении? Запишите краткий план:

I. Вступление (слово о художнике)

II. Основная часть:

- общее описание картины (передний и задний фон)

- описание главных героев

- значение цвета

III. Вывод – рассуждение о значении дружбы в жизни людей и животных; настроение, которое оставляет картина.

14.Подведение итогов. (34-36 мин.)

- Ребята, я считаю, что все необходимые материалы для написания сочинения по картине у вас теперь имеются, а сейчас давайте устно опишем картину. (1-2 ученика)

15.Домашнее задание. (36-40 мин.)

- Открываем дневники и записываем домашнее задание. Написать сочинение по картине Е.Н. Широкова «Друзья», используя материалы урока. В учебнике это упражнение №273. Писать вы можете как от своего имени, так и от имени мальчика, а может быть кто-то захочет написать и от имени пса.

- Желаю вам творческих успехов в написании сочинения. Спасибо за работу на уроке. До свидания!