Просмотр содержимого документа

«Сословия России дореформенной.»

СОСЛОВИЯ ДОРЕФОРМЕННОЙРОССИИ

Цели урока:

- Образовательные: познакомить учащихся с сословной структурой российского общества в XVII в.; дать характеристику сословий и особенностей каждого из них;

- Развивающие: развивать умение сравнивать;

- Предметные: знать сословную структуру российского общества XIX в., особенности каждого из сословий.

- Сословный строй России не был чем-то раз и навсегда данным. Общество многократно делилось и меняло состав социальных групп в зависимости от разных ситуаций. Вам представлена социальная стратификация российского общества, какой ее оформил Петр Первый. Петр I и его последователи подогнали российское общество к средневековым западноевропейским образцам.

- В XIX веке социальная структура была закреплена в IX томе «Свода законов Российской империи».

- Все «природные обыватели России» делились на четыре основных сословия:

- Дворянство – высшее привилегированное главенствующее сословие.

- Христианское духовенство – привилегированное сословие служителей церкви.

- Городское население включало в себя привилегированных Почетных граждан, купцов 1-й и отчасти 2-й гильдии, а также податных купцов 3-й гильдии и мещан. С

- ельское население составляли крестьяне разных форм зависимости и привилегированное казачество.

Господствующее сословие дворяне

Бал в дворянском собрании

Господствующее сословие дворяне

- Дворянство в России возникло в XII в. как низшая часть военно-служилого сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина.

- Слово "дворянин" буквально означает "человек с княжеского двора" или "придворный". Дворяне брались на службу князем для выполнения различных административных, судебных и иных поручений. В системе европейских представлений верхушка русского дворянства того времени - некий аналог виконтства.

- В 1722 г. императором Петром I была введена Табель о рангах - закон о порядке государственной службы, основанный на западноевропейских образцах.

Господствующее сословие дворяне

- В период расцвета дворянство подразделялось на:

- Титулованное дворянство - князья, графы, бароны.

- Потомственное дворянство - дворянство, передававшееся законным наследникам.

- Личное дворянство - дворянство, полученное за личные заслуги (в том числе при достижении 14 класса на гражданской службе), но не передающееся по наследству. Было создано Петром I с целью ослабить замкнутость дворянского сословия и дать к нему доступ людям низших классов.

Привилегированное сословие духовенство

Привилегированное сословие почетные граждане

- Историческим предшественником почётного гражданства являлось сословие именитых граждан, выделенное Екатериной II в Жалованной грамоте 1785 г. из состава городских обывателей. Они были свободны от телесного наказания; им дозволялось иметь сады, загородные дворы, ездить в карете парою и четвернею, не запрещалось заводить и содержать фабрики, заводы, всякие морские и речные суда.

Привилегированное сословие почетные граждане

- Почетное гражданство представляло собой тонкую прослойку между дворянством и купечеством, с помощью которого правительство пыталось решить извечную проблему - охранить благородное российское дворянство от проникновения чужеродных элементов, и в то же время поддержать и поощрить торгово-промышленный слой, удовлетворяя их амбиции и стимулируя торгово-предпринимательскую и благотворительную деятельность наиболее ярких его представителей.

- Почётное гражданство было двух родов:

- личное , распространявшееся только на данное лицо и его жену,

- и потомственное , принадлежавшее всем нисходящим членам семьи.

Полупривилегированное сословие купцы (1, 2 и 3 гильдии)

- Купечество было освобождено от подушной подати, телесных наказаний, а его верхушка и от рекрутчины. Купцы имели право свободного передвижения - так называемая "паспортная льгота". Для поощрения купцов было введено почетное гражданство.

Полупривилегированное сословие купцы (1, 2 и 3 гильдии)

- Сословный статус купца определял имущественный ценз.

- С конца XVIII в. купечество делилось на 3 гильдии. Принадлежность к одной из них определялась размерами капитала, с которого купец обязан был выплачивать ежегодно гильдейский взнос в размере 1 % от общего капитала. Это затрудняло доступ в Купечество представителям других слоев населения. За период с начала XIX в. и до 1917 г. купечество выросло со 125 тысяч человек мужского пола до 230 тысяч. Однако 70-80 % относилось к третьей гильдии.

Полупривилегированное сословие казаки

- Казачество в Российской империи было особым военным сословием, стоявшим особняком от прочих. В основе сословных прав и обязанностей казаков лежал принцип корпоративного владения войсковыми землями и свободы от повинностей при условии обязательной военной службы.

Полупривилегированное сословие казаки

- Казачьи войска с XVIII века стали получать наименование по названию территории расселения казаков : Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, Сибирское, Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское, Уссурийское и т. д.

Полупривилегированное сословие казаки

- Казакам запрещалось переходить в другие сословия, служить в регулярных войсках, заключать браки с представителями других сословий; земельные наделы казаков были значительно больше, чем наделы крестьян. Срок военной службы для казаков, первоначально определенный в 25 лет, постепенно снизился до 20, а затем и до 18 лет. Первые три года казаки находились в подготовительном разряде, где должны были готовить воинское снаряжение и обучаться военному делу. После этого следовала 12-летняя служба в строевом разряде, разделенная на три очереди, по четыре года каждая. Казаки первой очереди непосредственно служили в войсках, а второй и третьей очереди жили в станицах, но проходили лагерные сборы. Последний разряд считался запасным. Каждое казачье войско обязано было выставлять определенное количество конных, пеших и артиллерийских частей, а также команд для несения полицейской службы.

- В конце XVIII века казачья старшина получила права российского дворянства. Выборность атаманов была ликвидирована. Назначенные атаманы получили название "наказных".

- С 1827 г. верховным атаманом всех казачьих войск считался наследник престола.

Полупривилегированное сословие иностранные колонисты

- Поселения иностранцев на территории России появляются уже с древнейших времён. До XV в. условия для переселенцев были весьма выгодны: иноземцы могли селиться в России, находя обеспечение свободы религии и получая одинаковые права с русскими.

- Петр I начинает привлекать в Россию иностранцев и отводить им места для поселения. При Елизавете усиливается стремление правительства заселять южные пустынные окраины иностранными колонистами.

Немецкие колонисты

Полупривилегированное сословие иностранные колонисты

- Обширные размеры колонизация иностранцев получила на основании манифестов Екатерины II 1762, 1763 и 1764 гг. Переселенцам гарантированы были отправление обрядов по их вере, свобода от платежа податей на определённое число лет, отвод земель в достаточном количестве, свобода от военной службы, невмешательство чиновников во внутреннюю их юрисдикцию.

- Для иностранцев была назначена местность между Доном и Волгой (от села Чердынского до Царицына и далее до безымянной реки, впадающей в Дон, затем вверх Доном до Саратовского уезда и далее до острова Чердынского).

- Для заведования делом колонизации и устроенными колониями манифестом 1768 г. г. была учреждена в СПб. "Канцелярия опекунства иностранных«.

Старая Сарепта

Полупривилегированное сословие иностранные колонисты

- Переселения в Россию выходцев из Турции, главным образом болгар, начавшись в конце XVIII века, особенно усилились в первую четверть XIX века, по присоединении к России Бессарабии, благодаря энергии главного попечителя колоний, генерала Инзова; при нем были образованы 73 колонии, с населением в 24 тыс. душ. Когда, по Парижскому трактату 1856 г., отошли к Молдавии 40 болгарских колоний с населением в 47 тыс. душ, молдавское правительство отнеслось к ним крайне недружелюбно и начало их сильно притеснять. Поэтому в 1860 г. разрешено было принимать в Россию славян разных наименований и поселять их в Таврической и Херсонской губерниях, причём переселяющимся выдавались пособия.

Болгары

Полупривилегированное сословие шляхта

- Шляхта - дворянское сословие Речи Посполитой. Шляхта обладала земельной собственностью, освобождалась от некоторых повинностей, имела судебную власть над крестьянами, изначально была исключительно воинским сословием, сумевшим со временем утвердить право на выборную монархию. Общее количество шляхты составляло 10-12% от всего населения.

- Россия трижды с 1772 года делила территорию ослабевшей Речи Посполитой.

Полупривилегированное сословие земяне

- Когда-то Великое княжество Литовское…

- Земяне - мелкопоместные землевладельцы, которые владели землей при условии несения воинской службы в ополчении. Перепись войска Великого Княжества Литовского 1528 г. указывает на формирование отдельных боярских и земянских отрядов. Позднее эти две категории объединяются и фигурируют как "бояре либо земяне". Постепенно зажиточная часть земян сливалась со шляхтой, а беднейшая - сохранив свое название находилась в вассальной зависимости от магнатов. Земяне должны были платить чинш (денежный или натуральный налог) и конный налог. В случае войны они должны были являться в войска с конем и оружием. При этом выступали они в отряде магната, а не под поветовой хоругвью. В отличие от шляхты, земяне не могли участвовать в сеймиках. В начале XVIII в. земяне как особая категория перестала существовать, войдя либо в состав шляхты, либо крестьян, владевших землей не правах уплаты чинша.

Полупривилегированное сословие однодворцы

Полупривилегированное сословие однодворцы

- Однодворцы - особый класс русских военных земледельцев, несших в XVI-XVII в дозорную и сторожевую службу на южной и юго-восточной границе России. Со временем, вследствие смещения границы государства, оказались внутри страны. Населяли центральночернозёмные губернии России - Воронежскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Тамбовскую, Пензенскую и Рязанскую. Однодворцы платили подушную подать и четырёхгривенный оброк. Подобно дворянам, могли владеть землёй, которую традиционно могли продавать только друг другу. Общие земли распределялись по подворному, а не подушному принципу. До 1840 г. могли владеть крепостными людьми, но фактически лишь единицы пользовались этим правом (в 1830-е гг. насчитывалось более миллиона однодворцев, а крестьян у них - 11 тысяч). В 1866 г. однодворцы были причислены к крестьянам.

Полупривилегированное сословие разночинцы

- Разночинцем называлось лицо, не принадлежащие ни к одному из установленных сословий: не приписанное ни к дворяству, ни купечесву, ни к мещанам, ни к цеховым ремесленникам, ни к крестьянству, не имевшее личного дворянства или духовного сана.

- В точном юридическом смысле к категории разночинцев относились несколько групп лиц. К разночинцам причислялись низшие придворные, статские и отставные воинские служители, которые не записывались ни в купечество, ни в цехи. До установления сословия почетных граждан (указ 29 апреля 1818 года) к разночинцам относились дети личных дворян.

Податные сословия мещане

- Мещанство берёт начало от посадских (жителей городов и посадов) Московского государства, в основном - ремесленников, мелких домовладельцев и торговцев. Считается, что название происходит от польского и белорусского названия небольших городов - «местечко».

Податные сословия мещане

- Официально сословие мещан было оформлено в Жалованной грамоте городам Екатерины II, в 1785 г. Наименование «мещане» в ней было определено как: «городовые обыватели», «среднего рода люди», мелкие торговцы и ремесленники. Мещанское сословие по положению стояло ниже купеческого. Именно мещанам принадлежала бо́льшая часть городского недвижимого имущества. Будучи основными плательщиками налогов и податей, мещане, наряду с купцами, относились к категории «правильных городских обывателей».

- Мещане города объединялись в «мещанское общество». Принадлежность к мещанству оформлялась записью в городовой обывательской книге, то есть всякий мещанин был приписан к определённому городу. Покинуть на время населённый пункт своего проживания мещанин мог только по временному паспорту, а перейти в другой - с разрешения властей (которое, впрочем, обычно давалось). Звание мещанина было наследственным. Записаться в мещане мог любой городской житель, который имел в городе недвижимую собственность, занимался торговлей или ремеслом, платил подати и исполнял общественные службы. Исключить мещанина из сословия мог только суд или мещанское общество. Мещанин платил подушную подать, внутренние городские сборы, отбывал рекрутскую повинность.

Податные сословия цеховые ремесленники

- Цеха как корпорации лиц, занимающихся одним и тем же ремеслом, были учреждены при Петре I. Впервые цеховая организация была установлена Инструкцией Главному магистрату и правилами о приписке в цехи. В дальнейшем права цеховых были уточнены и подтверждены Ремесленным и Городовым положениями при Екатерине II.

- Цеховое управление находилось под ведением магистрата, во главе каждого ремесленного цеха стоял старшина (альдерман), выбранный из мастеров; на его руках было управление цеховыми делами.

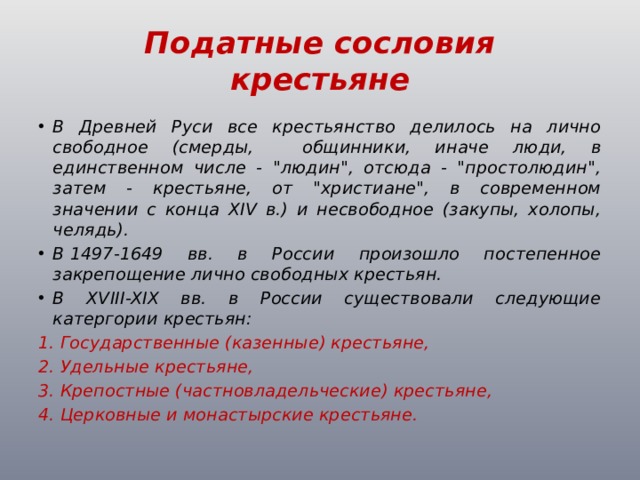

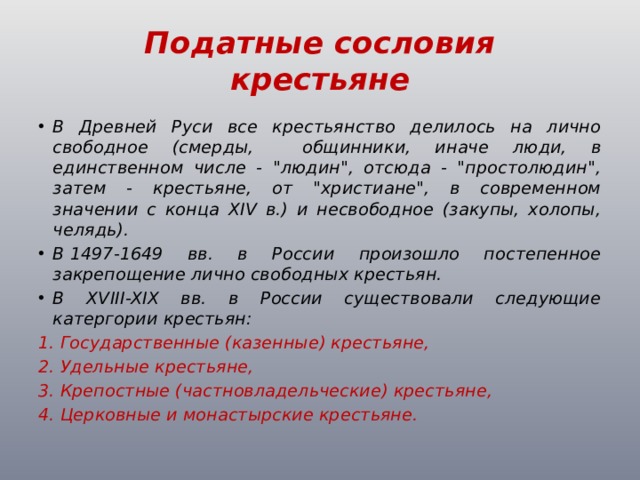

Податные сословия крестьяне

Податные сословия крестьяне

- В Древней Руси все крестьянство делилось на лично свободное (смерды, общинники, иначе люди, в единственном числе - "людин", отсюда - "простолюдин", затем - крестьяне, от "христиане", в современном значении с конца XIV в.) и несвободное (закупы, холопы, челядь).

- В 1497-1649 вв. в России произошло постепенное закрепощение лично свободных крестьян.

- В XVIII-XIX вв. в России существовали следующие катергории крестьян:

- Государственные (казенные) крестьяне,

- Удельные крестьяне,

- Крепостные (частновладельческие) крестьяне,

- Церковные и монастырские крестьяне.

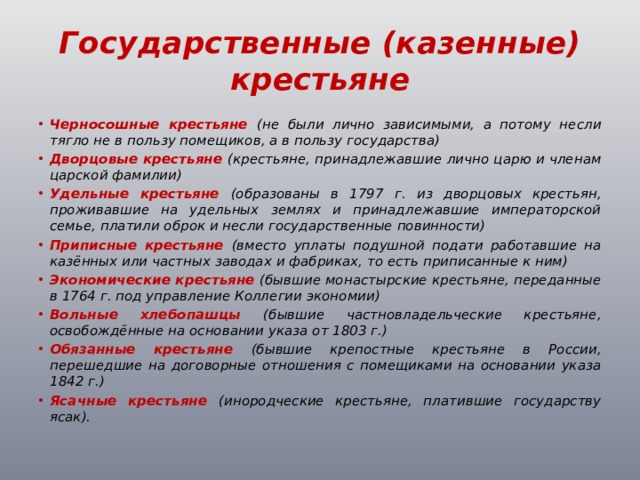

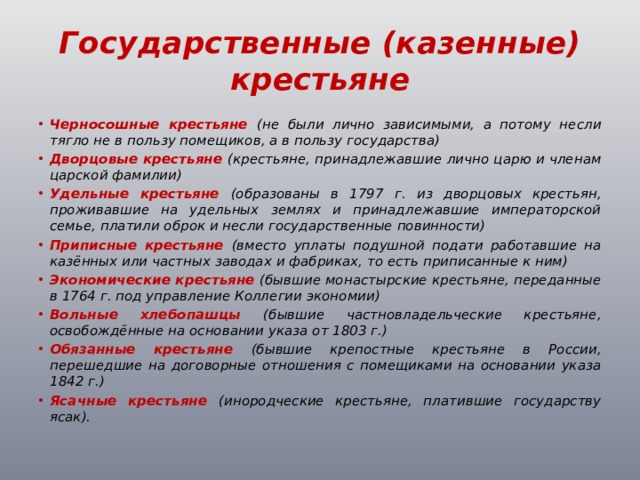

Государственные (казенные) крестьяне

- Черносошные крестьяне (не были лично зависимыми, а потому несли тягло не в пользу помещиков, а в пользу государства)

- Дворцовые крестьяне (крестьяне, принадлежавшие лично царю и членам царской фамилии)

- Удельные крестьяне (образованы в 1797 г. из дворцовых крестьян, проживавшие на удельных землях и принадлежавшие императорской семье, платили оброк и несли государственные повинности)

- Приписные крестьяне (вместо уплаты подушной подати работавшие на казённых или частных заводах и фабриках, то есть приписанные к ним)

- Экономические крестьяне (бывшие монастырские крестьяне, переданные в 1764 г. под управление Коллегии экономии)

- Вольные хлебопашцы (бывшие частновладельческие крестьяне, освобождённые на основании указа от 1803 г.)

- Обязанные крестьяне (бывшие крепостные крестьяне в России, перешедшие на договорные отношения с помещиками на основании указа 1842 г.)

- Ясачные крестьяне (инородческие крестьяне, платившие государству ясак).

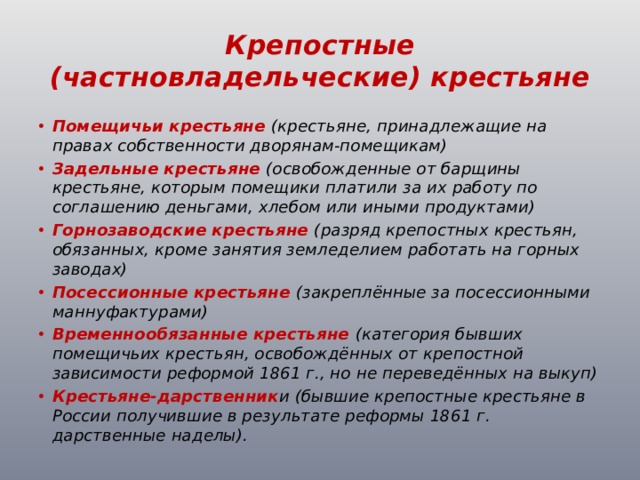

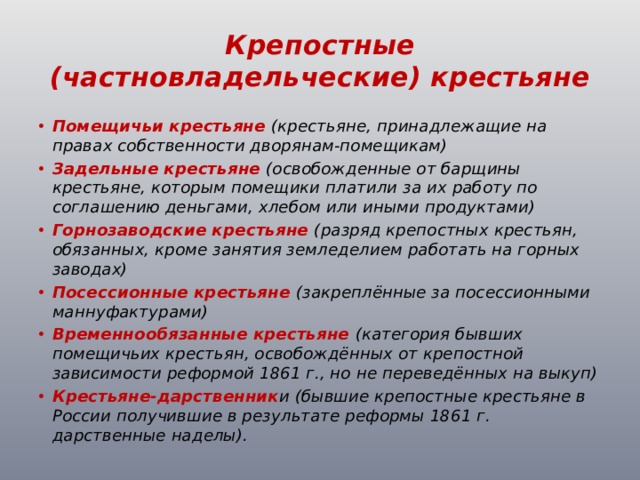

Крепостные (частновладельческие) крестьяне

- Помещичьи крестьяне (крестьяне, принадлежащие на правах собственности дворянам-помещикам)

- Задельные крестьяне (освобожденные от барщины крестьяне, которым помещики платили за их работу по соглашению деньгами, хлебом или иными продуктами)

- Горнозаводские крестьяне (разряд крепостных крестьян, обязанных, кроме занятия земледелием работать на горных заводах)

- Посессионные крестьяне (закреплённые за посессионными маннуфактурами)

- Временнообязанные крестьяне (категория бывших помещичьих крестьян, освобождённых от крепостной зависимости реформой 1861 г., но не переведённых на выкуп)

- Крестьяне-дарственник и (бывшие крепостные крестьяне в России получившие в результате реформы 1861 г. дарственные наделы).

- Как жилось представителям разных сословий, можно представить по двум следующим слайдам.

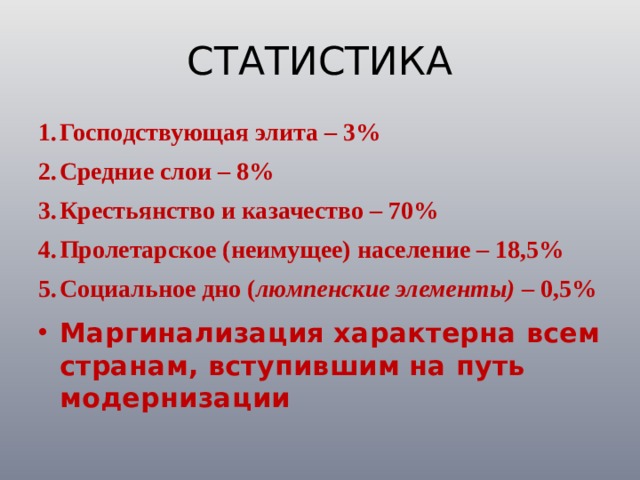

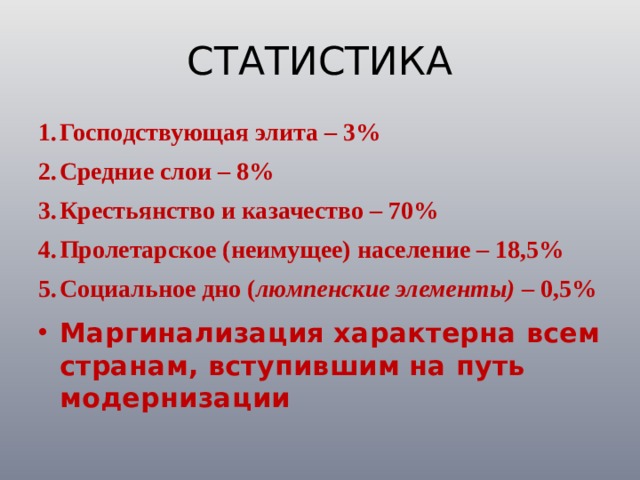

СТАТИСТИКА

- Господствующая элита – 3%

- Средние слои – 8%

- Крестьянство и казачество – 70%

- Пролетарское (неимущее) население – 18,5%

- Социальное дно ( люмпенские элементы) – 0,5%

- Маргинализация характерна всем странам, вступившим на путь модернизации

Источники:

- https ://histerl.ru/kratkie_kurs/konspekti/rossieskie_soslovia.htm