СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Современные образовательные технологии и новые образовательные результаты

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической технологии.

Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).

• Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачев).

Просмотр содержимого документа

«Современные образовательные технологии и новые образовательные результаты»

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»

филиал в селе Старокленское

Современные

образовательные технологии

и новые образовательные результаты

Подготовила: учитель ОБЖ

филиала МБОУ «Первомайская СОШ» в с. Старокленское

Умрихина Надежда Михайловна

2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ

1.Понятие педагогической технологии

2. Основные качества современных педагогических технологий.

3. Классификация педагогических технологий

4.Современное традиционное обучение (ТО)

5.Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили

6.Игровые технологии

7.Проблемное обучение

8.Технологии уровневой дифференциации

9.Компьютерные (новые информационные) технологии обучения

10. Технология мастерских

11. Технология «Критического мышления»

12.Метод учебных проектов.

13.Технология «Дебаты»

14. Технология ТРИЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня к выпускнику школы XXI века общество предъявляет достаточно серьёзные требования. Он должен: - уметь самостоятельно приобретать знания; - применять их на практике для решения разнообразных проблем; - работать с различной информацией, анализировать, обобщать, аргументировать; - самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении проблем; - быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, гибким в меняющихся жизненных ситуациях. Задача нелёгкая, но вполне выполнимая. Многое зависит от нас, педагогов.

Для того чтобы помочь ученику в будущем стать социально успешным, должен измениться не только учитель, но и сам стиль обучения. Из обычного ретранслятора знаний он превращается в дирижёра, режиссёра, организатора. Его задача – вовлечь обучающихся в активную творческую деятельность, где участники процесса обучения взаимодействуют друг с другом, строят диалог и самостоятельно получают знания. Наиболее значимым с позиций модернизации образования является в настоящий период переход от парадигмы «знаний, умений и навыков» к парадигме развивающего обучения.

Организовать учебный процесс именно таким образом можно, если использовать в своей работе современные педагогические технологии, например, технология критического мышления, технология мастерских, проектная деятельность обучающихся, здоровьесберегающие технологии, технология проблемно-диалогического обучения, кейс-технологии, модульные технологии.

1.Понятие педагогической технологии

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической технологии.

Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).

• Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачев).

• Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного процесса (В.П.Беспалько).

• Педагогическая технология - это описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И.П.Волков).

• Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния (В.М.Шепель).

• Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы (М.Чошанов).

• Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов).

Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей за дачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

• Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей (М.В.Кларин).

В нашем понимании педагогическая технология является содержательным обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений различных авторов (источников).

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами.

1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы;

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения;

3) процессуально-действенным: осуществление технологического (педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств.

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения.

2. Основные качества современных педагогических технологий.

Структура педагогической технологии. Из данных определений следует, что технология в максимальной степени связана с учебным процессом - деятельностью учителя и ученика, ее структурой, средствами, методами и формами. Поэтому в структуру педагогической технологии входят:

а) концептуальная основа;

б) содержательная часть обучения;

- цели обучения - общие и конкретные;

- содержание учебного материала;

в) процессуальная часть - технологический процесс;

- организация учебного процесса;

- методы и формы учебной деятельности школьников;

- методы и формы работы учителя;

- деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала

- диагностика учебного процесса.

Критерии технологичности. Любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым основным методологическим требованиям (критериям технологичности) .

Концептуалъностъ. Каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей.

Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью

Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения.

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами.

Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов.

Технология и содержание образования. В настоящее время в педагогике утвердилось представление о единстве содержательных и процессуальных компонентов образовательной системы: целей, содержания, методов, форм и средств обучения. В процессе совершенствования и вариаций педагогических технологий их компоненты проявляют различную степень консервативности: чаще всего варьируются процессуальные аспекты обучения, а содержание изменяется лишь по структуре, дозировке, логике. При этом содержание образования как сущностная часть образовательной технологии во многом определяет и ее процессуальную часть, хотя кардинальные изменения методов влекут глубокие преобразования целей, содержания и форм. Таким образом, процессуальная и содержательная части технологии образования адекватно отражают друг друга.

Между ними есть еще один опосредующий компонент - важнейшее дидактическое средство - школьный учебник, играющий важнейшую роль в определении содержания образования, процессуальной части технологии и в реализации их единства. В последние годы в нашей стране создано большое количество вариативных учебников, что в сочетании с разнообразием выбора педагогических технологий теоретически делает возможным дальнейшее повышение качества образования.

Технология и мастерство. Одна и та же технология может осуществляться различными исполнителями более или менее добросовестно, точно по инструкции или творчески. В этом исполнении неизбежно присутствует личностная компонента мастера, определенная специфика, но определяющей является компонента, характеризующая закономерности усвоения материала, состав и последовательность действий учащихся. Конечно, результаты будут различными, однако близкими к некоторому среднему значению, характерному для данной технологии. Таким образом, технология работы опосредуется свойствами личности, но только опосредуется, а не определяется.

Источники и составные части новых педагогических технологий. Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и того, что рождено общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. Ее источниками и составными элементами являются:

- социальные преобразования и новое педагогическое мышление;

- наука - педагогическая, психологическая, общественные науки;

- передовой педагогический опыт;

- опыт прошлого, отечественный и зарубежный; -народная педагогика (этнопедагогика).

3. Классификация педагогических технологий

В теории и практике работы школ сегодня существует множество вариантов учебно-воспитательного процесса. Каждый автор и исполнитель привносит в педагогический процесс что-то свое, индивидуальное, в связи с чем говорят, что каждая конкретная технология является авторской. С этим мнением можно согласиться. Однако многие технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и средствам имеют достаточно много сходства и по этим общим признакам могут быть классифицированы в несколько обобщенных групп

• По уровню применения выделяются общепедагогические, частнометодические (предметные) и локальные (модульные) технологии.

• По философской основе: материалистические и идеалистические, диалектические и метафизические, научные (сциентистские) и религиозные, гуманистические и антигуманные, антропософские и теософские, прагматические и экзистенциалистские, свободного воспитания и принуждения и другие разновидности.

• По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, психогенные и идеалистские технологии. Сегодня общепринято, что личность есть результат совокупного влияния биогенных, социогенных и психогенных факторов, но конкретная технология может учитывать или делать ставку на какой-либо из них, считать его основным.

• По научной концепции усвоения опыта выделяются: ассоциативно-рефлек торные, бихевиористские, гештальттехнологии, интериоризаторские, развивающие

По ориентации на личностные структуры: информационные технологии (формирование школьных знаний, умений, навыков по предметам - ЗУН); операц онные (формирование способов умственных действий - СУД); эмоциональнохудожественные и эмоционально-нравственные (формирование сферы эстетических и нравственных отношений - СЭН), технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности - СУМ); эвристические (развитие творческих способностей) и прикладные (формирование действенно-практической сферы - сдп).

• По характеру содержания и структуры называются технологии: обучающие и воспитывающие, светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально-ориентированные, гуманитарные и технократические, различные отраслевые, частнопредметные, а также монотехнологии, комплексные (политехнологии) и проникающие технологии.

• По типу организации и управления познавательной деятельностью В.П.

Беспалько предложена такая классификация педагогических систем (технологий). Взаимодействие учителя с учеником (управление) может быть разомкнутым (неконтролируемая и некорректируемая деятельность учащихся), цикличным (с контролем, самоконтролем и взаимоконтролем), рассеянным (фронтальным) или направленным (индивидуальным) и, наконец, ручным (вербальным) или автоматизированным (с помощью учебных средств). Сочетание этих признаков определяет следующие виды технологий (по В.П.Беспалько -дидактических систем):

1) классическое лекционное обучение (управление - разомкнутое, рассеянное, ручное);

2) обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (разомкнутое, рассеянное, автоматизированное);

3) система «консультант» (разомкнутое, направленное, ручное);

4) обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, автоматизированное) - самостоятельная работа;

5) система «малых групп» (цикличное, рассеянное, ручное) - групповые, дифференцированные способы обучения;

6) компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное);

7) система «репетитор» (цикличное, направленное, ручное) - индивидуальное обучение;

8) «программное обучение» (цикличное, направленное, автоматизированное), для которого имеется заранее составленная программа.

В практике обычно выступают различные комбинации этих «монодидактических» систем, самыми распространенными из которых являются:

- традиционная классическая классно-урочная система Я. А. Коменского, представляющая комбинацию лекционного способа изложения и самостоятельной работы с книгой (дидахография);

- современное традиционное обучение, использующее дидахографию в сочетании с техническими средствами;

- групповые и дифференцированные способы обучения, когда педагог имеет возможность обмениваться информацией со всей группой, а также уделять внимание отдельным учащимся в качестве репетитора;

- программированное обучение, основывающееся на адаптивном программном управлении с частичным использованием всех остальных видов.

- Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Здесь выделяется несколько типов технологий.

а) Авторитарные технологии, в которых педагог является единоличным субъектом учебно-воспитательного процесса, а ученик есть лишь «объект», «вин тик». Они отличаются жесткой организацией школьной жизни, подавлением ини циативы и самостоятельности учащихся, применением требований и принуждения.

б) Высокой степенью невнимания к личности ребенка отличаются дидакто-центрические технологии, в которых также господствуют субъект-объектные от ношения педагога и ученика, приоритет обучения над воспитанием, и самыми глав ными факторами формирования личности считаются дидактические средства. Дидактоцентрические технологии в ряде источников называют технократическими; однако последний термин, в отличие от первого, больше относится к характеру содержания, а не к стилю педагогических отношений.

в) Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бес конфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных по тенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средством дос тижения какой-либо отвлеченной цели (что имеет место в авторитарных и дидактоцентрических технологиях). Такие технологии называют еще антропоцентрическими.

Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка.

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества и технологии свободного воспитания.

г) Гуманно-личностные технологии отличаются прежде всего своей гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей. Они «исповедуют» идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая принуждение.

д) Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии со трудничества, сотворчества.

е) Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия.

ж) Эзотерические технологии основаны на учении об эзотерическом («неосознаваемом», подсознательном) знании - Истине и путях, ведущих к ней. Педагогический процесс - это не сообщение, не общение, а приобщение к Истине. В эзотерической парадигме сам человек (ребенок) становится центром информационного взаимодействия со Вселенной.

• Способу методу средство обучения определяют названия многих существующих технологий: догматические, репродуктивные, объяснительно-иллю тративные,

программированного обучения, проблемного обучения, развивающего обучения, саморазвивающего обучения, диалогические, коммуникативные, игровые, творческие и др.

По категории обучающихся наиболее важными и оригинальными являются:

- массовая (традиционная) школьная технология, рассчитанная на усредненного ученика;

- технологии продвинутого уровня (углубленного изучения предметов, гимназического, лицейского, специального образования и др.);

- технологии компенсирующего обучения (педагогической коррекции, поддержки, выравнивания и т.п.);

- различные виктимологические технологии (сурдо-, орто-, тифло-, олигофренопедагогика);

- технологии работы с отклоняющимися (трудными и одаренными) детьми в рамках массовой школы.

• И, наконец, названия большого класса современных технологий определяются содержанием тех модернизаций и модификаций, которым в них подвергается существующая традиционная система.

По направлению модернизации традиционной системы можно выделить следующие группы технологий.

а) Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений. Это технологии с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода, нежестким демократическим управлением и яркой гуманистической направленностью содержания.

К ним относятся педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили, система преподавания литературы как предмета, формирующего человека Е.Н.Ильина и др.

б) Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Примеры: игровые технологии, проблемное обучение, технология обучения на основе конспектов опорных сигналов В.Ф.Шаталова, коммуникативное обучение Е.И.Пассова и др.

в) Педагогические технологии на основе эффективности организации и управления процессом обучения. Примеры: программированное обучение, технологии дифференцированного обучения (В.В. Фирсов, Н.П. Гузик), технологии индивидуализации обучения (А.С. Границкая, Инге Унт, В.Д. Шадриков), перспективноопережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении (С.Н. Лысенкова), групповые и коллективные способы обучения (И.Д. Первин, В.К. Дьяченко), компьютерные (информационные) технологии и др.

г) Педагогические технологии на основе методического усовершенствования и дидактического реконструирована учебного материала: укрупнение дидактических единиц (УДЕ) П.М. Эрдниева, технология «Диалог культур» B.C. Библера и СЮ. Курганова, система «Экология и диалектика» Л.В.Тарасова, технология реализации теории поэтапного формирования умственных действий М.Б. Воловича и др.

д) Природосообразные, использующие методы народной педагогики, опирающиеся на естественные процессы развития ребенка; обучение по Л.Н. Толстому, воспитание грамотности по А. Кушниру, технология М. Монтессори и Др.

е) Альтернативные: вальдорфская педагогика Р.Штейнера, технология свободного труда С.Френе, технология вероятностного образования А.М.Лобка.

ж) Наконец, примерами комплексных политехнологий являются многие из действующих систем авторских школ (из наиболее известных - «Школа самоопределения» А.Н.Тубельского, «Русская школа» И.Ф.Гончарова, «Школа для всех» Е.А.Ямбурга, «Школа-парк» М.Балабана и др.).

4.Современное традиционное обучение (ТО)

Традиционная форма обучения - классно-урочная.

Ее отличают:

| Положительные стороны | Отрицательные стороны |

| Систематический характер обучения Упорядоченная, логически правильная подача учебного материала Организационная четкость Постоянное эмоциональное воздействие личности учителя Оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении | Шаблонное построение, однообразие Нерациональное распределение времени урока На уроке обеспечивается лишь первоначальная ориентировка в материале, а достижение высоких уровней перекладывается на домашние задания Учащиеся изолируются от общения друг с другом Отсутствие самостоятельности Пассивность или видимость активности учащихся Слабая речевая деятельность (среднее время говорения ученика 2 минуты в день) Слабая обратная связь. Усредненный подход Отсутствие индивидуального обучения |

К традиционным технологиям относят и лекционно-семинарско-зачетную систему (форму) обучения: сначала учебный материал преподносится классу лекционным методом, а затем прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских, практических и лабораторных занятиях, и результаты усвоения проверяются в форме зачетов.

5.Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили

Целевые ориентации

• Способствовать становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного человека путем раскрытия его личностных качеств.

• Облагораживание души и сердца ребенка.

• Развитие и становление познавательных сил ребенка.

• Обеспечение условий для расширенного и углубленного объема знаний и умений.

• Идеал воспитания - самовоспитание.

Концептуальные положения

• Все положения личностного подхода педагогики сотрудничества (п. 4.1).

• Ребенок как явление несет в себе жизненную миссию, которой он должен служить.

• Ребенок - высшее творение Природы и Космоса и несет в себе их черты - могущество и безграничность.

• Целостная психика ребенка включает три страсти: страсть к развитию, к взрослению и к свободе.

Особенности содержания

Важнейшие умения и способности и соответствующие им дисциплины или уроки: познавательное чтение; письменно-речевая деятельность; лингвистическое чутье (уроки родного языка); математическое воображение; осмысление высоких математических понятий (бесконечность, вечность, мироздание, многообразие и др.); постижение прекрасного (уроки о природе); планирование деятельности; смелость и выносливость; общение; иноязычная речь; шахматы; духовная жизнь; осмысление высоких духовных материй и ценностей (Дух, Душа, Сердце, Благо, Любовь, Жизнь, Смерть и др.); постижение красоты всего окружающего (музыка, изобразительное искусство, балет, театр и др.).

Особенности методики

Перечисленные знания и умения формируются с помощью специального содержания методик и методических приемов, среди которых:

- гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода выбора, радость познания;

- индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, углубление в себя, педагогика успеха;

- мастерство общения: закон взаимности, гласность, его величество - вопрос, атмосфера романтики;

- резервы семейной педагогики: родительские субботы, геронтогогика, культ родителей;

- учебная деятельность: квазичтение и квазиписьмо, приемы материализации процессов чтения и письма, литературное творчество детей.

Оценивание деятельности детей. Особую роль в технологии Ш.А.Амонашвили играет оценивание деятельности ребенка. Использование отметки очень ограничено, ибо отметки - это «костыли хромой педагогики»; вместо количественной оценки - качественное оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка.

Урок. Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесса обучения), вбирающая всю и спонтанную, и организованную жизнь детей. Урок - солнце, урок -радость, урок - дружба, урок - творчество, урок - труд, урок - игра, урок - встреча, урок - жизнь.

6.Игровые технологии

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:

- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);

- коммуникативную: освоение диалектики общения;

- самореализации в игре как полигоне человеческой практики;

- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности;

- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры;

- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;

- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей;

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития.

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову):

• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное удовольствие);

• творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой деятельности («поле творчества»);

• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»);

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее развития.

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр:

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;

б) познавательные, воспитательные, развивающие;

в) репродуктивные, продуктивные, творческие;

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики. Укажем лишь важнейшие из применяемых типов: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации. По предметной области выделяются игры по всем школьным дисциплинам.

И, наконец, специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения.

Особенности игровых технологий

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - учебная деятельность, средний -общественно полезная, старший школьный возраст - учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают включать ее в процесс

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно игры и упражнения формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у младших школьников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух смекалку и др. При этом игровой сюжет развивается параллельно основном содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого учителя начальной школы.

Игровые технологии в младшем школьном возрасте

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую, самостоятельно организуются в групповую игру, продолжают игры с предметами, игрушками, появляются неимитационные игры.

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит через введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее игровом

воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности учащихся происходит в условно-игровом плане.

Игровые технологии в среднем и старшем школьном возрасте

В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие воображения, фантазии, появление стихийных групповых игр.

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является нацеленность на самоутверждение перед обществом, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на речевую деятельность.

Деловые игры

Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений, дает возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций.

В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психои социодрама.

Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. Выступления экспертов, обмен мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. В заключение учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия. Обращается внимание на сопоставление использованной имитации с соответствующей областью реального лица, установление связи игры с содержанием учебного предмета.

7.Проблемное обучение

Технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20-30-х годах в советской и зарубежной школе. Проблемное обучение основывается на теоретических положениях американского философа, психолога и педагога Дж.Дьюи (1859-1952), основавшего в 1894 г. в Чикаго опытную школу, в которой учебный план был заменен игровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, письмом проводились только в связи с потребностями - инстинктами, возникавшими у детей спонтанно, по мере их физиологического созревания. Дьюи выделял четыре инстинкта для обучения: социальный, конструирования, художественного выражения, исследовательский.

Для удовлетворения этих инстинктов ребенку предоставлялись в качестве источников познания: слово, произведения искусства, технические устройства, дети вовлекались в игру и практическую деятельность - труд.

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.

Целевые ориентации

• Приобретение ЗУН.

• Усвоение способов самостоятельной деятельности.

• Развитие познавательных и творческих способностей.

Концептуальные положения

• Ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании.

• Усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс.

• Ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, а как результат удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения.

• Условиями успешности обучения являются:

- проблематизация учебного материала (знания - дети удивления и любопытства);

-активность ребенка (знания должны усваиваться с аппетитом);

- связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом.

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения, например, профсоюзного комитета, совета наставников, отдела, цеха, участка и т.д. Имитироваться могут события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение плана, проведение беседы и т.д.) и обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний и т.д.). Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и назначения имитируемых процессов и объектов.

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение конкретных специфических операций, например, методики написания сочинения, решения задач, ведения пропаганды и агитации. В операционных играх моделируется соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные.

Исполнение ролей. В этих играх отрабатываются тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между учащимися распределяются роли с «обязательным содержанием».

Особенности методики

Проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон.

В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности учеников, вторая представляет организацию учебного процесса.

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает проблемной ситуации для учеников. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.

Методические приемы создания проблемных ситуаций:

- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения;

- сталкивает противоречия практической деятельности;

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;

- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций (например, командира, юриста, финансиста, педагога);

- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты;

- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения);

- определяет проблемные теоретические и практические задания (например: исследовательские);

- ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, на преодоление «психологической инерции» и др.).

Для реализации проблемной технологии необходимы:

- отбор самых актуальных, сущностных задач;

- определение особенностей проблемного обучения в различных видах учеб ной работы;

- построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных и методических пособий и руководств;

- личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную познавательную деятельность ребенка.

Положительные и отрицательные аспекты практического применения технологии проблемно-диалогического обучения.

| Положительные аспекты | Отрицательные аспекты |

| активизация учебного процесса, проблематизация учебного материала, активность ребенка, связь обучения с жизнью ребенка,развитие познавательных и творческих способностей, учитель подводит детей к противоречию, излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос, предлагает рассмотреть явления с различных позиций, побуждает делать сравнения, выводы | большая (трудоемкая) подготовка учителя к занятию, от учителя требуется использование дифференцированного подхода, при обсуждении выдвинутых гипотез может уйти много времени на уроке |

8.Технологии уровневой дифференциации

Дифференцированное обучение - это:

1) форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств 'гомогенная группа);

2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых.

Дифференциация обучения (дифференцированный подход в обучении) -это:

1) создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп с целью учета особенностей их контингента;

2) комплекс методических, психолого-педагогических и организационноуправленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах.

Принцип дифференциации обучения - положение, согласно которому педагогический процесс строится как дифференцированный. Одним из основных видов дифференциации (разделения) является индивидуальное обучение.

Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть учебного процесса.

По характерным индивидуально-психологическим особенностям детей, составляющим основу формирования гомогенных групп, различают дифференциацию:

- по возрастному составу (школьные классы, возрастные параллели, разно возрастные группы);

- по полу (мужские, женские, смешанные классы, команды, школы);

- по области интересов (гуманитарные, физико-математические, биолого-химические и другие группы, направления, отделения, школы);

- по уровню умственного развития (уровню достижений);

- по личностно-психологическим типам (типу мышления, акцентуации характера, темпераменту и др.);

- по уровню здоровья (физкультурные группы, группы ослабленного зрения, слуха, больничные классы).

В любой системе обучения в той или иной мере присутствует дифференцированный подход и осуществляется более или менее разветвленная дифференциация. Поэтому сама технология дифференцированного обучения, как применение разнообразных методических средств, является включенной, проникающей технологией.

Однако в ряде педагогических систем дифференциация учебного процесса является приоритетным качеством, главной отличительной особенностью, и такие системы могут быть названы «технологиями дифференцированного обучения».

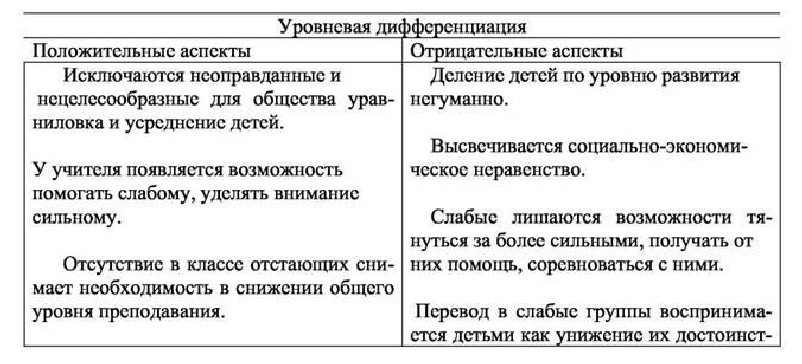

Особенности дифференциации по уровню

Дифференциация по уровню умственного развития не получает в современной педагогике однозначной оценки; в ней имеются наряду с положительными и некоторые отрицательные аспекты.

По организационному уровню гомогенных групп выделяют дифференциацию:

- региональную - по типу школ (спецшколы, гимназии, лицеи, колледжи, частные школы, комплексы);

- внутришколъную (уровни, профили, отделения, углубления, уклоны, по токи);

- в параллели (группы и классы различных уровней: гимназические, классы компенсирующего обучения и т.д.);

- межклассную (факультативные, сводные, разновозрастные группы);

- внутриклассную, или внутрипредметную (группы в составе класса). Внутриклассную дифференциацию называют еще «внутренней», в отличие от

всех других видов «внешней» дифференциации.

9.Компьютерные (новые информационные) технологии обучения

В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео).

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин «новая информационная технология обучения». Вообще говоря, любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу технологического процесса обучения составляет информация и ее движение (преобразование). На наш взгляд, более удачным термином для технологий обучения, использующих компьютер, является компьютерная технология.

Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – это процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер.

Компьютерная технология может осуществляться в следующих трех вариантах:

I - как «проникающая» технология (применение компьютерного обучения по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач).

II - как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в данной технологии частей.

III - как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера).

Особенности содержания

Компьютерная технология основывается на использовании некоторой формализованной модели содержания, которое представлено педагогическими программными средствами, записанными в память компьютера, и возможностями телекоммуникационной сети.

Главной особенностью фактологической стороны содержания образования является многократное увеличение «поддерживающей информации», наличие компьютерной информационной среды, включающей на современном уровне базы информации, гипертекст и мультимедиа (гипермедиа), микромиры, имитационное обучение, электронные коммуникации (сети), экспертные системы.

Аппаратные средства multimedia, наряду с базами знаний позволили создать и использовать в учебном процессе компьютерные имитации, микромиры и на их базе дидактические и развивающие игры, вызывающие особый интерес у детей.

Компьютерное тестирование уровня обученности школьника и диагностирование параметров его психофизического развития дополняется использованием экспертных систем - подсистем, осуществляющих сетевые оценочные процедуры и выдающих результаты с определенной степенью точности.

Эти программные средства применяются в зависимости от учебных целей и ситуаций: в одних случаях необходимо глубже понять потребности учащегося; в других - важен анализ знаний в предметной области; в третьих - основную роль может играть учет психологических принципов обучения.

Богатейшие возможности представления информации на компьютере позволяют изменять и неограниченно обогащать содержание образования, включая в него интегрированные курсы, знакомство с историей и методологией науки, с творческими лабораториями великих людей, с мировым уровнем науки, техники, культуры и общественного сознания.

Особенности методики

Компьютерные средства обучения называют интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерного обучения.

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. При этом для ребенка он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, досуговой (игровой) среды.

В функции учителя компьютер представляет:

- источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учи теля и книгу);

- наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникации);

- индивидуальное информационное пространство;

- тренажер;

- средство диагностики и контроля.

В функции рабочего инструмента компьютер выступает как:

- средство подготовки текстов, их хранения;

- текстовый редактор;

- графопостроитель, графический редактор;

- вычислительная машина больших возможностей (с оформлением результатов в различном виде);

- средство моделирования.

Функцию объекта обучения компьютер выполняет при:

- программировании, обучении компьютера заданным процессам;

- создании программных продуктов;

- применении различных информационных сред.

Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером как следствие коммуникации с широкой аудиторией (компьютерные сети), телекоммуникации в internet.

Досуговая среда организуется с помощью:

- игровых программ;

- компьютерных игр по сети;

- компьютерного видео.

Работа учителя в компьютерной технологии включает следующие функции • Организация учебного процесса на уровне класса в целом, предмета в целом (график учебного процесса, внешняя диагностика, итоговый контроль).

• Организация внутриклассной активизации и координации, расстановка рабочих мест, инструктаж, управление внутриклассной сетью и т.п.).

• Индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание индивидуальной помощи, индивидуальный «человеческий» контакт с ребенком. С помощью компьютера достигаются идеальные варианты индивидуального обучения, использующие визуальные и слуховые образы.

• Подготовка компонентов информационной среды (различные виды учебного, демонстрационного оборудования, сопрягаемого с ПЭВМ, программные средства и системы, учебно-наглядные пособия и т.д.), связь их с предметным содержанием определенного учебного курса.

Информатизация обучения требует от учителей и учащихся компьютерной грамотности, которую можно рассматривать как особую часть содержания компьютерной технологии.

Совершенно уникальные возможности для диалога ребенка с наукой и культурой представляет Всемирная компьютерная сеть - internet:

• переписка-разговор со сверстниками из всех частей мира;

• привлечение научной и культурной информации из всех банков, музеев, хранилищ мира;

• интерактивное общение, слежение за событиями через международные сер веры.

Одним из направлений информационных технологий является использование аудиои видеосредств (ТСО). Поэтому наряду с компьютерными технологиями говорят об аудиовизуальных технологиях обучения, в которых значительная часть управления познавательной деятельностью учащихся осуществляется с помощью специально разработанных аудиовизуальных учебных материалов. Комбинация компьютерных обучающих программ с телекоммуникационной сетью является разновидностью дистанционного обучения (обучения на расстоянии).

10. Технология мастерских

Технологию мастерских исповедует группа французских учителей «Французская группа нового воспитания»; она основывается на идеях свободного воспитания Ж.-Ж.Руссо, Л.Толстого, С.Френе, психологии гуманизма Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, К.Роджерса.

В технологии мастерских главное не сообщить и освоить информацию, а передать способы работы, будь то естественнонаучное исследование, текстологический анализ художественного произведения, исследования исторических первоисточников, средств создания произведений прикладного искусства в керамике или батике и др. Передавать способы работы, а не конкретные знания -очень непростая задача для учителя. Тем благодарнее результаты, выражающиеся в овладении учащимися творческими умениями, в формировании личности, способной к самосовершенствованию, саморазвитию.

Целевые ориентации

• Предоставить учащимся психологические средства, позволяющие им личностно саморазвиваться, осознать самих себя и свое место в мире, понимать других людей, а также закономерности мира, в котором они живут, перспективы «буду щего», которые затронут их самих.

• Проделать путь от культуры полезности к культуре достоинства (человек самоценен).

Концептуальные соображения

• Гипотеза: культурные формы должны лишь предлагаться ребенку, но не навязываться.

• Отказ от методов принуждения и форм подавления достоинства учеников.

• На мастерской предоставляется возможность каждому продвигаться к истине своим путем.

• Процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание.

• В отличие от урока, знания на мастерских не даются, а выстраиваются.

• Ученик имеет право на ошибку; ошибка считается закономерной ступенью процесса познания; точные знания следуют за ошибками.

• Творческая деятельность - безоценочная деятельность.

• Мастер - для ученика, а не ученик для мастера.

• Сотрудничество, сотворчество, совместный поиск.

• Мастер - садовник, выращивающий растение - ребенка, создающий условия для реализации заложенных в нем природных задатков.

Особенности содержания

Мастерская как локальная технология охватывает большую или меньшую часть содержания учебной дисциплины. Она состоит из ряда заданий, которые направляют работу ребят в нужное русло, но внутри каждого задания школьники абсолютно свободны. Они каждый раз вынуждены осуществлять выбор пути исследования, выбор средств для достижения цели, выбор темпа работы и т.д. Мастерская часто начинается с актуализации знаний каждого по данному вопросу, которые затем обогащаются знаниями товарищей по группе. На следующем этапе знания корректируются в разговоре с другой группой, и только после этого точка зрения группы объявляется классу. В этот момент знания еще раз корректируются в результате сопоставления своей позиции с позицией других групп.

В каком соотношении находится предполагаемый объем индивидуальной и групповой работы? Практика показывает, что наилучший результат дает оптимальное чередование периодов индивидуального и группового мышления.

Мастерская пройдет с пользой для ребят, если у них уже имеются необходимые учебные и интеллектуальные умения. Поэтому технологическая линия занятий включает специальные мастерские, на которых ребята учатся: а) работать на первом этапе, этапе восприятия; б) работать с гипотезой; в) понимать текст; г) выполнять критический анализ текста, рассуждений, доказательств; д) ставить опыт, отбирать для опыта материал, формулировать задачу, делать наблюдения, описывать результат; е) выполнять сравнение, обобщение; ж) ставить вопросы. Все эти общеобразовательные мастерские формируют у ребят общеинтеллектуальные умения, без которых невозможна серьезная мыслительная работа.

Мастерская закладывает основы для прочного усвоения знаний. Дальнейшая отработка и закрепление знаний происходят в других формах работы.

Особенности методики

Мастерская - это оригинальный способ организации деятельности учеников в составе малой группы (7-15 учеников) при участии учителя-мастера, инициирующего поисковый, творческий характер деятельности учеников.

Основные методические приемы - элементы технологии: индукция, самоконструкция, социоконструкция, социализация, разрыв, коррекция, творческое конструирование знания.

Мастерская дает ученикам творческий «опыт дерзновения», а не «опыт послушания». В какой же мере на мастерской предоставляется возможность использовать свое дерзновение, в какой мере мастер требует от него послушания? Каковы их пропорции на мастерской? Принять задание мастера - акт послушания ученика. Но в выполнении задания свобода творчества, ребята сами выбирают путь его осуществления, и одна версия не исчерпывает всего задания. Мастер не получает запланированных им дома ответов, а иногда результат выполнения задания учениками приводит к разрыву цепей, сковывающих самого мастера.

Позиция ведущего мастера - это прежде всего позиция консультанта и советника, помогающего организовать учебную работу, осмыслить наличие продвижения в освоении способов. С ним можно обсудить причины неудач, составить программу действий.

Проводя мастерскую, мастер никогда не стремится просто передать знания. Он старается задействовать разум, мысль ребенка, сделать их активными, разбудить в нем то, что скрыто даже для него самого, понять и устранить то, что ему мешает учиться. Все задания мастера и его действия направлены на то, чтобы подключить

воображение ребенка, создать такую атмосферу, чтобы он проявил себя как творец. Мастер мягко, демократично, незаметно руководит работой ребят.

Форма мастерской как психологический тренинг помогает добраться до самого тайного в человеке, вызвать из него то, что он и не желал бы показывать; в этом состоит опасность действий мастера.

Удивительная миссия мастера: разблокировать способности человека, разобрать завалы в самом человеке и в окружающем его мире, убрать то, что тормозит реализацию творческого потенциала, заложенного природой.

11. Технология «Критического мышления»

| Положительные аспекты | Отрицательные аспекты |

| -ученики активны, настроены творчески и мыслят критически; -ученики самостоятельно приобретают новые знания; -ученикам стало легче учиться; -ученики охотнее работают совместно с учителем; -приобретаются долговременные/устойчивые знания; -поощряется искренний интерес; -удаётся избежать стереотипов; -используется дополнительная литература; -процесс обучения не механистичен, | -недостаток времени в рамках традиционного урока; -слишком много учащихся в группах; -превалирует работа в группах и -оценка индивидуальной работы затруднена; -труднее поддерживать дисциплину; -трудно проверить полученные учениками знания; -развитие способностей превалирует над получением новой информации

|

12.Метод учебных проектов.

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник в самом начале ХХ века. Но суть его остаётся прежней - стимулировать интерес ребят к определённым проблемам, развитие критического мышления. Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой должны быть «осязаемыми». Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого отрезка времени. Этот метод органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом обучения. Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных презентациях и других компьютерных проектах. Работа над проектом побуждает ученика не только к глубокому изучению какой-либо темы курса, но и к освоению новых программ и программных продуктов, использованию новейших информационных и коммуникационных технологий.

Плюсы и минусы.

Есть ли у метода проектов как педагогической технологии недостатки? Конечно, есть. Это, безусловно, и невероятно большой объём работы для учителя и ученика, и предопределённость конечного результата (строительство «ветряных мельниц»), и опасность превращения творческой работы в шаблонное «производство проектов» при повсеместном (в угоду моде) внедрении проектов и их безграмотной организации. Я согласна и с тем, что метод проектов дискредитирует и необъективное оценивание работ, в особенности преувеличение значения сделанных в них исследовательских «открытий».

Однако это не значит, что от метода проектов надо отказаться. Я склонна считать, что у данной технологии достоинств намного больше, чем недостатков. Да, пусть инициатива исходит от учителя, но если учитель правильно построит руководство проектом, в первую очередь ответственно подойдёт к выбору темы и предложит его тем ученикам, кому интересна эта отрасль знаний, полученный ребятами опыт собственного, даже не особо значимого исследования, будет бесценен. Кроме того, какими бы разноречивыми ни были мнения о том, развивает ли метод проектов творческое начало в ребёнке, хочу на основе собственного опыта сказать, что развивает, а порой раскрывает и никому до этого неведомые таланты.

У метода проектов есть ещё одно, на мой взгляд, неоспоримое преимущество: он способствует социализации школьников, формируя в них необходимые для «взрослой жизни» качества»: организованность, ответственность и т.п. Не надо забывать и о воспитательной функции данной педагогической технологии. Я глубоко убеждена, что проектная деятельность сплачивает, объединяет участников проектов, зачастую способствуя созданию своеобразных «клубов по интересам», что, конечно же, является мощным фактором воспитания школьников.

13.Технология «Дебаты»

Учебные цели технологии

Освоение культуры и техники повседневной и научной полемики.

Формирование навыков развернутых публичных выступлений

Развитие исследовательских знаний и умений.

Проявление и развитие навыков актуализации знаний.

Навыки и умения, приобретаемые в ходе освоения технологии «Дебаты»:

Умение работать с разнообразными источниками, анализировать полученную информацию, структурировать ее и использовать в обосновании своей позиции;

Преодоление неуверенности при публичном выступлении;

Умение слушать и слышать своих оппонентов, учитывать сильные и слабые стороны противоположных точек зрения, ставить себя на место другого. Корректное отношение к оппонентам;

Изучение, исследование и анализ важных проблем современности. Использовать доступные средства для лучшего решения задачи;

Умение работать в команде;

Умение задавать и отвечать на вопросы;

Развитие ораторского мастерства и навыков презентации.

Понятие кейса в технологии Дебаты

Кейс – совокупность материалов, раскрывающих позицию команды, участвующей в дебатах.

Структура кейса

Тезис – основное положение, которое обосновывает команда в процессе дебатов. Обоснование его актуальности. Определение понятий, поясняющих содержание тезиса.

Критерий – суждение, связывающее тезис и аргументы, задает «коридор», по которому команда будет вести обоснование своего тезиса. Указывает цель, на которую команда обращает тезис.

Аргументы – общие положения, приводимые для доказательства или опровержения тезиса.

Доказательства - совокупность логических приемов обоснования аргумента.

Поддержки – свидетельства, подкрепляющие аргумент (статистика, мнения специалистов, выдержки из документов и др.).

«ДЕБАТЫ»: суть и основные элементы

Суть дебатов: убедить нейтральную третью сторону, судей, в том, что ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. Хотя суть проста, стратегии и техника, с помощью которой достигается желаемый результат, могут быть сложными. Основные элементы технологии дебатов.

Тема. В "Дебатах" тема формулируется в виде утверждения (например, "Обучение мальчиков и девочек должно быть раздельным").

Утверждающая сторона. В дебатах спикеры утверждающей стороны пытаются убедить судей в правильности своих позиций (утверждение формулировки темы, например, "Обучение мальчиков и девочек должно быть раздельным").

Отрицающая сторона. Спикеры отрицающей стороны хотят доказать судье, что позиция утверждающей стороны неверна. (Например, "Обучение мальчиков и девочек НЕ должно быть раздельным", значит, "Обучение мальчиков и девочек должно быть совместным"), или что интерпретация темы и аргументация своей позиции (кейс, аспекты, поддержка и доказательства) спикерами утверждающей стороны имеет недостатки.

Аргументы. С помощью аргументации вы сможете убедить судью, что ваша позиция по поводу темы - наилучшая. Аргументы могут быть либо слабыми, либо сильными. Судьи настроены весьма скептично. Они захотят увидеть, уровень продуманности аргументов, принимая во внимание обе точки зрения на конкретную тему, и аргументы могут выдержать атаку оппонентов.

Поддержка и доказательства. Вместе с аргументами участники дебатов должны представить судье свидетельства (цитаты, факты, статистические данные), поддерживающие их позицию. В дебатах свидетельства добываются путем исследования. В основном это - мнения экспертов.

Перекрестные вопросы. Большинство видов дебатов (но не все) предоставляют каждому участнику возможность отвечать на вопросы спикера-оппонента. Раунд вопросов спикера одной команды и ответов спикера другой называется "перекрестными вопросами". Вопросы могут быть использованы как для разъяснения позиции, так и для выявления потенциальных ошибок у противника. Полученная в ходе перекрестных вопросов информация может быть использована в выступлениях следующих спикеров.

Решение судей. После того, как судьи выслушивают аргументы обеих сторон по поводу темы, они заполняют судейские протоколы, в которых фиксируют решения о том, какой команде отдано предпочтение по результатам дебатов (аргументы и способ доказательства которой были более убедительными).

14. Технология ТРИЗ

Сущность технологии ТРИЗ

Долгое время единственным инструментом решения творческих задач - задач, не имеющих эффективных механизмов решения, - был «метод проб и ошибок». В XX веке резко возросла потребность в регулярном решении таких творческих задач, что привело к появлению многочисленных модификаций «метода проб и ошибок». Суть всех этих методов - повышение интенсивности генерации идей и перебора вариантов. Но существует и противоречие - можно сэкономить время на генерацию идей, но затратить его еще больше на анализ полученных вариантов и выбор наилучшего.

Но существует и противоречие - можно сэкономить время на генерацию идей, но затратить его еще больше на анализ полученных вариантов и выбор наилучшего. Как показывают проведенные в разных странах исследования количество полученных этими методами идей никак не связанно с качеством решения проблемы. Еще в 40-х гг. XX в. отечественный ученый Генрих Саулович Альтшуллер поставил задачу иначе: «Как без многочисленного перебора вариантов решения проблемы выходить сразу на сильные решения?». Он и явился разработчиком теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), т. е. области знаний, исследующих механизмы развития технических систем с целью создания практических методов решения изобретательских задач

Принципы ТРИЗ

1. Принцип объективности законов развития систем - строение, функционирование и смена поколений систем подчиняются объективным законам.

Отсюда: сильные решения - это решения, соответствующие объективным законам, закономерностям, явлениям, эффектам.

2. Принцип противоречия - под воздействием внешних и внутренних факторов возникают, обостряются и разрешаются противоречия. Системы эволюционируют, преодолевая противоречия на основе объективных законов, закономерностей, явлений и эффектов.

Отсюда: сильные решения - это решения, преодолевающие противоречия.

3. Принцип конкретности - каждый класс систем, как и отдельные представители внутри этого класса, имеет особенности, облегчающие или затрудняющие изменение конкретной системы. Эти особенности определяются ресурсами: внутренними - теми, на которых строится система, и внешними - той средой и ситуацией, в которых находится система.

Отсюда: сильные решения - это решения, учитывающие особенности конкретных проблемных ситуаций.

Современная ТРИЗ включает:

Механизмы планомерного преобразования размытой, проблемной ситуации в четкий образ будущего решения.

Механизмы подавления психологической инерции, препятствующей поиску решений.

Обширный информационный фонд - концентрированный опыт решения проблем.

ТРИЗ - научная технология творчества, направленная на сознательное управление подсознательными творческими процессами. И как всякая наука, работающая на нечеткой, расплывчатой грани между познанным и непознанным, известным и неизвестным, она сочетает в себе как строго научные подходы, так и определенное искусство.

Заключение.

Каждая технология имеет свои плюсы и минусы.

Используя названные технологии, мы решаем очень важные задачи. Во-первых, делаем процесс обучения интересным. Во-вторых, формируем такие навыки работы с информацией, без которых современному человеку трудно достичь социального успеха. И, в-третьих, воспитываем качества личности, способной найти правильный путь решения любой проблемы.

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современными информационными технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности. Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы, иное право, иные отношения. Иное поведение, иной педагогический менталитет в рамках нового федерального государственного стандарта.

Литература

Асмолов А.Г. Психология личности. - М., 1995.

Немое Р.С. Психология: В 3-х т. - М.: Просвещение, 1995.

Атутов П. Р. Технология и современное образование //Педагогика. - 1996. - №2.

Воловий М.Б. Наука обучать (технология преподавания математики). - М., 1995

Гуружапов В.Л. Вопросы экспертизы образовательных технологий //Психологическая ука и образование. -1997. - № 2.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. - Рига, 1995

Горячев Б.В. Управление лекционно-семинарской и зачетной системой в школе. - М, 1994.

Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технология игры в обучении и развитии. - М.: РПА, 1996.

Шмаков С.А. Культура - досуг - ребенок. - М., 1994.

Идеи Дж. Дьюи и Чикагская лабораторная школа // Цирлина Т.В. На пути к совершенству. -М.: Сентябрь, 1997.

Кудрявцев Т.В. Проблемное обучение - истоки, сущность, перспективы. - М.: Знание, 1991

Селевко Г.К. и др. Дифференциация обучения. - Ярославль, 1995.

Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. - М., 1994.

Политика в области образования и новые информационные технологии // Информатика и образование. -1996.-№5.

Белова Н. Урок-мастерская: приглашение к поиску // Частная школа. - 1997. -№1.

Педагогические мастерские: интеграция отечественного и зарубежного опыта. - Спб, 1995.

- Алексеева, Л. Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/ Л. Н. Алексеева// Учитель. - 2004. - № 3. - с. 78.

Клименко Т.К. Инновационное образование как фактор становления будущего учителя. Автореф. Дис. Хабаровск, 2000. – 289с.

Калинкина Е.Г. Дебаты на уроках истории. – М.:БОНФИ, 2001.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. – Рига: Педагогический центр «Эксперимент»,1995.

Приложение

http://www.mindmeister.com/209654085#