СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Создание благоприятных условий воспитания учащихся 1 классов в период адаптации к условиям образовательного учреждения.

работа посвящена методам и приёмам диагностики и исследования эмоциональной сферы первоклассника в период адаптации в процессе обучения в 1 классе.

Просмотр содержимого документа

«Создание благоприятных условий воспитания учащихся 1 классов в период адаптации к условиям образовательного учреждения.»

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова»

Кафедра педагогических технологий

дошкольного и начального образования

Выпускная работа

Создание благоприятных условий воспитания учащихся 1 классов в период адаптации к условиям образовательного учреждения.

Работу выполнил :

слушатель курсов группы Н - 9

учитель начальных классов

МБОУ « СШ № 83»

г. Ульяновска

Брехова Анна Владимировна

Ульяновск

2016 год

Введение ………………………………………………………………………3 - 4

Глава 1. Теоретическая часть…………………………………………………….5

1.1. Этапы адаптации первоклассников к условиям образовательного учреждения…………………………………………………………………….5-10

1.2. Признаки успешной адаптации первоклассника к условиям образовательного учреждения………………………………………………11-13

1.3. Взаимосвязь учителя и родителей важное условие в воспитании первоклассников в период адаптации к условиям образовательного учреждения…………………………………………………………………..13- 17

Глава 2. Практическая часть……………………………………………………18

2.1. Общий объем исследования...…………………………………………..18-23

2.2. Педагогический эксперимент…………………………………………..23-32

Заключение…………………………………………………………………32-33

Список литературы…………………………………………………………34-35

Приложение…………………………………………………………………36-68

Введение.

Глобальные преобразования в политической и социально-экономической структуре нашего общества выдвинули на первый план новые требования к системе народного образования. Изменения в системах ценностей и отношений людей сказывается на изменения социально-психологического климата в семье и школе. Это приводит к возрастанию психологической нагрузки на первоклассников и к дезадаптационным явлениям. Особо важное значение в настоящее время приобретает проблема адаптации первоклассников к условиям образовательного учреждения.

Вопросы социально-психологической адаптации первоклассников к обучению в школе рассматривались многими отечественными психологами. Можно назвать в их числе Д. А. Венгера, Д. Б. Эльконина, Л. И. Божович, Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько, В.С.Мухину, Е.Е.Кравцову, С. М. Громбаха, Ш. А. Амонашвили, И.В.Дубровину и многих других. Однако, большинство работ по проблеме социально-психологической адаптации проводилось в рамках педагогических исследований. Проблемой социально-психологической адаптации к условиям школы, в основном, занимались педагоги и психологи, а вопросами социально-психологической дезадаптации - психиатры. Однако, проблемы социально-психологических адаптации и дезадаптации тесно взаимосвязаны. В своих исследованиях я пыталась изучить эти явления как единство разнонаправленных тенденций: адаптационной и дезадаптационной. Отмечу, что не менее важной является проблема зависимости успешности адаптации ребенка в условиях школы от уровня психологической готовности к обучению в школе.

Актуальность проблемы исследования обусловила выбор темы своей работы.

Цель исследования: выявить благоприятные условия воспитания первоклассников в период адаптации к образовательному учреждению.

Объект исследования: процесс адаптации первоклассника к школе.

Предмет исследования: условия воспитания первоклассников в период адаптации к образовательному учреждению.

Гипотеза исследования: адаптация первоклассника к школе будет происходить наиболее успешно, если:

педагог, совместно с родителями обеспечат ребёнку эмоциональный комфорт, сферу успеха, самореализации;

педагог введёт максимально щадящий оценочный режим в сферах неуспеха;

педагог будет учитывать результаты диагностики в процессе воспитания и обучения первоклассников.

Задачи исследования:

изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу, раскрывающую теоретические основы адаптации первоклассника к школе;

определить методы и приёмы диагностики и исследования эмоциональной сферы первоклассника для создания условий его успешной адаптации в процессе обучения.

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической, научно-методической литературы, материалов научных исследований, изучение педагогического опыта, прямое и косвенное наблюдение за деятельностью учащихся, тестирование, эксперимент, качественный и количественный анализ результатов эксперимента.

Глава 1. Теоретическая часть.

1.1. Этапы адаптации первоклассника к условиям образовательного учреждения.

Согласно М.М. Безруких, процесс адаптации ребенка к школе можно разделить на несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности.

Первый этап – ориентировочный, характеризующийся бурной реакцией и значительным напряжением практически всех систем организма. Длится две-три недели.

Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На втором этапе затраты снижаются, бурная реакция начинает затихать.

Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего напряжения всех систем. Возможности детского организма далеко не безграничны, а длительное напряжение и связанное с ним переутомление могут стоить организму ребенка здоровья.

Выделяются группы детей, дающих легкую адаптацию, средней тяжести и тяжелую.

При легкой адаптации состояние напряженности организма компенсируется в течение первой четверти. При адаптации средней тяжести нарушения самочувствия и здоровья более выражены и могут наблюдаться в течение первого полугодия, что можно считать закономерной реакцией организма на изменившиеся условия жизни. У части детей адаптация к школе проходит тяжело. При этом значительные нарушения в состоянии здоровья нарастают от начала к концу учебного года, и это свидетельствует о непосильности учебных нагрузок и режима обучения для организма данного первоклассника.

Критериями благополучной адаптации детей к школе М.М. Безруких предлагает считать благоприятную динамику работоспособности и ее улучшение на протяжении первого полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных изменений показателей здоровья и хорошее усвоение учебной программы. Индикатором трудности процесса адаптации к школе, как правило, являются изменения в поведении детей.

Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых двух месяцев обучения. Эти дети относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых друзей в классе; у них почти всегда хорошее настроение, они доброжелательны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требования учителя. Иногда у них отмечаются сложности либо в контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, так как им еще трудно выполнять все требования правил поведения. Но к концу октября происходит освоение и с новым статусом ученика, и с новыми требованиями, и с новым режимом. Это легкая форма адаптации.

Вторая группа детей имеет длительный период адаптации, период несоответствия их поведения требованиям школы затягивается: дети не могут принять ситуацию обучения, общения с учителем, детьми. Как правило, эти дети испытывают трудности в усвоении учебной программы. Лишь к концу первого полугодия реакции этих детей становятся адекватными школьным требованиям. Это форма средней тяжести адаптация.

Третья группа – дети, у которых социально-психологическая адаптация связана со значительными трудностями; кроме того, они не усваивают учебную программу, у них отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя, родители. Это тяжелая форма адаптации. Постоянные неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем создают отчуждение и отрицательное отношение сверстников. Среди этих детей могут быть те, кто нуждается в специальном лечении – ученики с нарушениями психоневрологической сферы, но могут быть и ученики, не готовые к обучению. Если вовремя не разобраться в причинах плохого поведения, не скорректировать затруднения адаптации, то все вместе может привести к срыву, дальнейшей задержке в развитии и неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья ребенка. Так или иначе, плохое поведение – сигнал тревоги, повод внимательнее посмотреть на ученика и вместе с родителями разобраться в причинах трудности адаптации к школе.

В логике системно-ориентационного подхода сопровождение – это взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем развития сопровождаемого наиболее эффективным методом. Таким методом в современной практике образования можно назвать новый компонент – психолого-педагогическую поддержку в процессе сопровождения. Ее основные принципы: согласие ребенка на помощь и поддержку, опора на наличные силы и потенциальные возможности личности; ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать трудности; сотрудничество, содействие; доброжелательность; безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства; рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату. Целью психолого-педагогической поддержки является устранение препятствий, мешающих самостоятельному продвижению ребенка в образовании.

Система психолого-педагогической работы по сопровождению адаптации первоклассников к школе

|

| Работа с документами | Работа с детьми | Работа с педагогами | Работа с родителями |

| Выпуск из ДОУ | Изучение представлений дошкольных психологов. Протоколы диагностики. Журнал консультаций. | Диагностика: определение уровня актуального развития, прогноз школьных трудностей. | Консультации и малые педсоветы с психологами и педагогами ДОУ. | Консультации по результатам диагностики. Родительское собрание “Скоро в школу” Тестирование “Готов ли ваш малыш к школе?” Анкетирование. Рекомендации консультаций у специалистов (логопед, невролог) |

| I четверть | Изучение медицинских документов, составление справки о состоянии здоровья детей. Анализ анкет. Сбор анамнеза. Учет посещения занятий и динамики поведения детей. Журнал консультаций. | Организация занятий по программе сопровождения адаптации (со 2 недели сентября). Динамическое наблюдение в разных видах деятельности. | Консультации в режиме динамического наблюдения. Предварительное подведение итогов протекания адаптации в конце четверти | Родительское собрание “Хорошо ли вашему ребенку в школе?” Консультации по протеканию адаптации, рекомендации консультаций детского невролога |

| II четверть | Учет посещения занятий и динамики поведения детей. Журнал консультаций | Занятия по программе сопровождения адаптации. Динамическое наблюдение в разных видах деятельности | Консультации в режиме динамического наблюдения. Предварительное подведение итогов протекания адаптации в конце полугодия | Консультации по протеканию адаптации, рекомендации консультаций детского невролога |

| III четверть | Анализ результатов протекания адаптации. Учет посещения занятий и динамики детей. Журнал консультаций | Коррекционно-развивающие занятия с детьми с тяжелой формой адаптации. Динамическое наблюдение в разных видах деятельности | Консультации в режиме динамического наблюдения. | Родительское собрание “Адаптация к школе – радости и трудности”. Тест “Адаптировался ли ваш ребенок к школе?” Консультации по протеканию адаптации в тяжелой форме, рекомендации обязательных консультаций детского невролога |

| IV четверть | Анализ результатов динамики развития. Протоколы диагностики. Оформление представлений на ПМПК. Журнал консультаций. | Диагностика: определение уровня актуального развития у учащихся с тяжелой формой адаптации и не справляющихся с учебной программой для представления на ПМПК | Подготовка представления на ПМПК | Консультации по результатам диагностики и подготовка родителей к обследованию ребенка на ПМПК. |

1.2. Признаки успешной адаптации первоклассника к условиям образовательного учреждения.

Адаптация к школе - это процесс привыкания к новым школьным условиям, который каждый первоклассник переживает и осознает по-своему. Большинство первоклассников приходят в школу из детского сада. Там были игры, прогулки, спокойный режим, дневной сон, всегда рядышком воспитательница. Там нынешние первоклассники были самыми старшими детьми! В школе все по-другому: здесь - работа в достаточно напряженном режиме и новая жесткая система требований. Для того, чтобы приспособиться к ним, нужны силы и время.

Период адаптации ребенка к школе длится от 2-3 недель до полугода. Это зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, типа учебного заведения, уровня сложности образовательных программ, степени подготовленности ребенка к школе и т.д. Очень важна поддержка родных - мамы, папы, бабушек и дедушек.

Вот признаки успешной адаптации:

Первокласснику в школе нравится, он идет туда с удовольствием, охотно рассказывает о своих успехах и неудачах. В то же время, он понимает, что главная цель его пребывания в школе - учение, а не экскурсии на природу и не наблюдение за хомячками в живом уголке.

Первоклассник не слишком устает: он активен, жизнерадостен, любопытен, редко простужается, хорошо спит, почти никогда не жалуется на боль в животе, голове, горле.

Первоклассник достаточно самостоятелен: без проблем переодевается на физкультуру (легко завязывает шнурки, застегивает пуговицы), уверенно ориентируется в школьном здании (может купить булочку в столовой, сходить в туалет), при необходимости сумеет обратиться за помощью к кому-нибудь из взрослых.

У него появились друзья-одноклассники, и вы знаете их имена.

Ему нравится его учительница и большинство учителей, ведущих дополнительные предметы в классе.

На вопрос: "А может быть, лучше вернуться в детский сад?" он решительно отвечает: "Нет!"

1.3. Взаимосвязь учителя и родителей важное условие в воспитании первоклассников в период адаптации к условиям образовательного учреждения.

Одним из условий адаптации первоклассника в школе выступает отношение социальной среды ребёнка к его успехам и неудачам, где ведущая роль принадлежит учителю. С помощью игровых методов развивающего и психокоррекционного характера учитель может помочь ребёнку в успешной адаптации. Игра - важнейшее средство включения детей в учебную деятельность, способ обеспечения эмоционального отклика на воспитательные воздействия и нормальных (без перегрузок) условий жизнедеятельности.

В своей работе использую следующие игровые методы и упражнения:

психофизические упражнения и игры, способствующие снятию мышечных зажимов, эмоционального напряжения, переключению внимания, повышению работоспособности;

подвижные игры и игры, развивающие "комплекс произвольности", которые пробуждают активность ребёнка, его сообразительность, ловкость, быстроту реакции, дисциплинируют, сплачивают играющих;

игры - драматизации, психокоррекционные упражнения для работы с детскими страхами, отрицательными эмоциональными состояниями и переживаниями, развивающие воображение, фантазию, способность к эмпатии, выразительность мимики и движений.

Все указанные выше игровые методы и упражнения можно использовать как во время уроков, на переменах, прогулках, так и на специально организованных занятиях. Перемены и прогулки тоже целесообразно заполнять подвижными играми.

Тематическое рисование хорошо сочетается с мимическими и пантомимическими упражнениями. При чередовании изобразительной деятельности с играми, тренирующими выразительные движения, происходит взаимоусиление влияния на ребёнка и той и другой деятельности, что в свою очередь ведёт к улучшению его общения со сверстниками. Сам процесс рисования способен влиять на поведение детей: они делаются спокойнее и доступнее.

Воспитание школьников будет проходить успешно только в том случае, если учитель в своей работе опирается на помощь и поддержку родителей, имеет постоянную связь с ними. Учителю необходимо знать, в каких условиях живет его ученик, каковы состав его семьи, ее бюджет и жилищные условия, кто из членов семьи уделяет больше внимания ребенку, посещал ли он детский сад и как себя там чувствовал, есть ли у ребенка отдельная постель и место для работы, какие игрушки он имеет, с кем из детей во дворе дружит, чем интересуется, каково состояние его здоровья, какие обязанности он выполняет дома, как относится к своим близким, товарищам. Очень важно, чтобы учитель не раз побывал дома у каждого из своих учеников. В беседах с родителями педагог может в тактичной форме дать им необходимые советы по воспитанию детей. При этом он обращает внимание родителей не только на успеваемость и поведение ребенка, но и на то, с кем он дружит в классе, как обращается с товарищами, какие имеет общественные поручения и как их выполняет.

Учитель советует родителям больше расспрашивать ребенка о жизни класса, о его новых товарищах, о том, как он помогает своим соученикам, учителю, вожатому, об экскурсиях, играх, о книгах, которые детям читают в школе и рекомендуют читать дома. Очень часто взрослые интересуются только тем, как ребенок успевает, съедает ли он свой завтрак. Маленькие дети в семье, естественно, пользуются большой любовью, все лучшее отдается им. И если ребенка не учить заботиться о других, он становится эгоистом, начинает требовать все только для себя. Привычку заботиться о других, радоваться успехам товарищей надо воспитывать с детства. Учитель рекомендует родителям чаще обращаться к детям с различными просьбами, приучать их к посильному труду (уход за домашними животными, забота о комнатных цветах и т. д.). Нужно, чтобы у каждого ребенка были постоянные домашние обязанности.

На одной из первых встреч с родителями можно предложить им такой вопрос: «О чем вы расспрашиваете ребенка, когда он приходит из школы?»

На других встречах внимание родителей можно сосредоточить на следующих вопросах: как ребенок относится к родителям, братьям, сестрам и другим членам семьи? Какие постоянные обязанности он выполняет дома? С кем дружит? Ссорится ли со своими товарищами, со взрослыми? Из-за чего? Во что любит играть дома и во дворе? Как относится к домашним животным? Участвует ли в уходе за комнатными цветами? Какие качества характера ребенок обнаруживает особенно ярко: общительность, отзывчивость, доброту, правдивость или противоположные качества? Охотно ли ребенок идет в школу, готовит уроки? Что он рассказывает о школе? Что ему нравится и что не нравится в школе?

Рассказывают ли родители детям о своей работе на производстве? Разговор на такую тему важен потому, что помогает ребенку понять важную истину: его родители — труженики, все создаётся трудом человека, уважать труд — значит, уважать тех, кто честно трудится, приносит людям пользу, радость. Товарищи и любимые игры у детей могут меняться часто. Учителю и родителям надо знать, почему ребенок стал дружить с другими детьми, чем ему не нравятся старые друзья, какими играми он стал увлекаться.

Бывают случаи, когда родители под разными предлогами запрещают детям дружить со сверстниками. Этим они лишают своих детей радости общения с товарищами, способствуют их обособлению от коллектива. Родители должны знать, что, поступая так, они совершают ошибку; нужно разъяснить им, какое благотворное влияние оказывает дружба детей на их нравственное воспитание.

Вопросу о применении наказаний и поощрений в семье следует уделить особое внимание. К сожалению, бывают случаи, когда родители для поддержания своего «авторитета» прибегают к физическим наказаниям или беспричинно лишают детей любимых занятий. Учитель должен убедить взрослых в недопустимости физических наказаний, которые не только не способствуют правильному воспитанию детей, но и сказываются на них отрицательно.

Интересный эксперимент был проведен с родителями первоклассников. Родителям предложили анкету с целью выявить, какие нравственные качества детей они считают наиболее ценными, важными. Большинство родителей назвали два качества — справедливость и вежливость. Очевидно, они острее всего ощущают отсутствие этих качеств у детей. И меньше одной трети родителей назвали доброту одним из важнейших нравственных качеств. Между тем именно от этого качества зависит, какими растут их дети — коллективистами или эгоистами, отзывчивыми или равнодушными. Еще меньше родителей назвали искренность, правдивость необходимыми качествами. Известно, что взрослые иногда сами заставляют детей говорить неправду: «Скажи, что меня дома нет», «Скажи, что у нас этого нет» и т. д. По-видимому, они считают: сказать неправду — это пустяк, если она оберегает их собственное благополучие. Учитель не может не отметить, что это калечит детей нравственно.

Классные родительские собрания в I классе, особенно в начале учебного года, проводятся обычно один раз в месяц. Учитель готовит их совместно с родительским комитетом. Совместно намечаются вопросы для беседы, анализируются факты из жизни класса. Многие родители не могут выступать на собраниях, но охотно рассказывают о своих детях в личной беседе. Учитель должен быть тактичным и о каких-то вещах говорить с родителями наедине, а не при всех. Вот почему родительские собрания ни в коем случае не заменяют индивидуальных бесед и консультаций.

Ошибкой учителей является то, что все беды, огорчения, успехи и неудачи разбираются ими зачастую на общих собраниях, где родителям приятно услышать об успехах ребенка, но очень неприятно — о неудачах.

На родительских собраниях целесообразно систематически проводить с родителями беседы на педагогические темы. В общей беседе с родителями лучше не называть фамилии учащихся, совершивших тот или иной проступок, а проанализировать сам проступок, сделав соответствующие выводы.

Учителю I класса приходится уделять много внимания условиям подготовки детьми домашних заданий. Иногда родители не замечают, что мешают детям делать уроки, включая телевизор или затевая громкий разговор. Бывает, что взрослые сами выполняют за детей трудные задания. В таких случаях обычно страдают не только знания детей, но и их представления о нравственности. Дети приучаются к лицемерию и лжи. Другое дело, когда учитель дает домашнее задание, которое надо выполнить с кем-нибудь из старших.

Встречаются семьи, где воспитанием детей занимается только мать. Очень важно, чтобы и отец повседневно занимался воспитанием своих детей, а не стоял в стороне от их жизни.

В рисунках детей на тему «Наша семья вечером» большинство детей рисовали отца, сидящего с газетой или книгой или смотрящего телевизор, а мать, как правило, за уборкой квартиры, стиркой белья или приготовлением пищи. В своих лекциях для родителей А. С. Макаренко неоднократно подчеркивал, что родительский долг отец должен выполнять как можно лучше.

Распределению трудовых обязанностей в семье нужно уделять большое внимание, каждый член семьи должен иметь посильные обязанности. Важно организовать в семье помощь старших детей матери по уходу за малышами. Иногда такая помощь у мальчиков вызывает протест, они считают это «девчачьим» делом. Чтобы преодолеть этот ложный стыд, полезно с детьми почитать книгу В. Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи», а затем побеседовать с ними. Обратить внимание ребят на поведение Саши, которому приходилось нянчить младших, вместе с матерью купать их, приводить в порядок одежду. Саша не считал это дело не мужским, он понимал, что матери одной не управиться с такой большой семьей. Никто из товарищей над ним не смеялся, ребята его любили и уважали.

Жизнь семьи, поведение родителей в значительной степени определяют формирование нравственных качеств ребенка. В дружной семье, где сложились твердые моральные устои, отсутствуют ссоры, царит атмосфера взаимного уважения, доверия, заботы друг о друге, и дети, как правило, вырастают чуткими, добрыми людьми.

Велик для ребенка авторитет учителя. Редкий учащийся I класса не приводит в качестве самого убедительного аргумента слова: «А нам так учительница велела делать». Мнение учителя для него закон. И это очень важно. Но иные родители нередко подрывают учительский авторитет, начинают при детях критиковать школу, учителей. Они могут сказать: «Мало ли что говорит учительница», «Знаем мы, как вас там учат; ты делай так, как я тебе велю». Педагог должен постоянно обращать внимание родителей на то, какой ущерб наносят они подобными заявлениями учительскому авторитету, играющему важную роль в воспитании школьников.

Сотрудничество школы с семьей, сочетание индивидуальной и коллективной работы с родителями, внимательное и чуткое отношение к каждому из них — залог успешной воспитательной работы учителя I класса.

Глава 2. Практическая часть.

2.1. Общий объем исследования.

Изучив теоретические основы успешной адаптации первоклассника к школе, можно сделать вывод, что адаптация - это способность организма, психики, личности приспосабливаться к различным изменившимся условиям внешней среды или жизни.

Поэтому знание учителем физиологических механизмов, определяющих особенности психических процессов и функциональные особенности организма ребёнка в процессе обучения, является важнейшим условием успешной адаптации первоклассника к школе.

Изучив методы диагностики и исследования эмоциональной сферы первоклассника, можно сделать выводы о том, что у каждого учителя должно быть комплексное представление как о готовности ребёнка к школьному обучению, так и о динамике процессов, указывающих на позитивные изменения в ребёнке, его психоэмоциональной сфере. Знание и использование учителем различных методов диагностики и исследования эмоциональной сферы первоклассника поможет ему лучше сориентироваться в трудностях школьной адаптации детей, определить виды помощи конкретному ребёнку с тем, чтобы для каждого ученика его школа стала действительно школой радости, личных достижений и успеха.

Мною были рассмотрены особенности организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающего условия успешной адаптации первоклассника к школе, были изучены методы диагностики и исследования эмоциональной сферы первоклассника.

Педагогу необходимо знать и применять на практике методы и приёмы, содействующие преодолению возникающих адаптационных затруднений первоклассников, обеспечивающие более быстрое включение ребёнка в учебную деятельность и содействующие общему развитию ребёнка и сохранению его здоровья.

“Школьная” тревожность обычно рассматривается как следствие дезадаптации учащихся в процессе обучения. Однако обратная сторона взаимозависимости, то есть возможность влияния тревожности на школьную адаптацию, практически не рассматривалась. Это определило необходимость изучения детской тревожности как фактора развития синдрома школьной дезадаптации. Для снятия тревожности у младших школьников существуют целые комплексы приёмов, упражнений. Однако центральную роль играют два метода разработанные А.М.Прихожан.

Метод последовательной десенсибилизации. Суть его состоит в том, что ребёнка помещают в ситуации, связанные с областью, вызывающей у него тревогу и страх, начиная с тех, которые могут лишь немного волновать его, и, кончая теми, которые вызывают сильную тревогу, возможно даже испуг. Для снятия напряжения ребёнку предлагают сосать конфету.

Метод “отреагирования” страха, тревоги, напряжения. Осуществляется с помощью игры-драматизации “в очень страшную, страшилищную школу”, где сначала с помощью кукол-петрушек, а затем без них в форме театральных этюдов дети изображают пугающие их ситуации школьной жизни, причём все пугающие моменты должны быть доведены до крайней степени (“так, чтобы зрителям было очень страшно”). Кроме того, можно применять приёмы “рисование страхов”, “рассказы о страхах”, причём акцентироваться должна школьная тематика. В ходе этой работы всячески поощряются попытки юмористического, карикатурного изображения ситуаций.

Повышенная значимость требований школы, ведущая к дезорганизации деятельности детей, их поведения, сильной напряжённости, снимается посредством приёма “Школа клоунов”. Дети читают (или им читали) отрывки из одноимённой книги Э.Успенского, рассказывают о каких-нибудь правилах этой школы, придумывают уроки, отметки (учитель принимает во всём самое активное участие). При этом каждый ребёнок обязательно должен что-нибудь рассказывать или показывать. Класс предварительно договаривается, какое правило для “Школы клоунов” будет выполняться, и оно включается в ход “учебных”, игровых занятий, что способствует, помимо всего прочего, и развитию произвольности. Задача такой работы-игры, с одной стороны, показать относительность рамок “хорошо – плохо”, снять восприятие правил как категорических требований, а с другой – помочь детям осознать, для чего эти правила нужны. Другими словами, применяется приём “отстранения”. Дети начинают понимать, что требования, правила относительны и вместе с тем необходимы. Таким образом, создаются условия для преодоления импульсивного стремления всегда и во всём действовать по правилам.

Не менее важным направлением этой работы является развитие у детей мотива компетентности как одного из центральных мотивов учения, стремления быть не хуже других, не мириться с собственной “неполноценностью”.

Для развития указанных мотивов следует акцентировать соответствующие моменты в содержательной оценке и использовать ряд специальных приёмов. Суть одного из них, условно названного “Я не могу – я могу – я сумею”, состоит в следующем. Если ребёнок отказывается выполнять какое-либо задание, говоря, что он наверняка с ним не справится, учитель просит его представить другого ребёнка, который знает намного меньше, чем он, и на самом деле не может справиться с заданием (не знает букв, цифр, не умеет говорить), и изобразить такого ребёнка. Затем просит представить и изобразить ребёнка, который сумеет справиться с заданием. При этом дети обычно убеждаются, что они достаточно далеко продвинулись от полного неумения и могут, если попробуют, продвинуться ещё дальше. Ребёнок кладёт кисти рук на открытые ладони взрослого, и весь класс произносит “волшебное заклинание”: “Я не могу …” - и каждый по очереди говорит, чем ему трудно это задание; “Я могу …” - дети по очереди говорят, что они могут сделать самостоятельно; “Я сумею …” - каждый пытается сказать, насколько он может выполнить задание, если приложит все усилия. При этом правильность или неправильность реплик детей не комментируется, подчёркивается только, что каждый чего-то не умеет, чего-то не может, и каждый сумеет, если захочет, добиться продвижения вперёд и, следовательно, быть не хуже других.

Стимуляции мотива “быть не хуже других” способствует и применение известного приёма, условно называемого “Цепочка”. Учитель просит детей выстроиться в ряд – от того, кто лучше всех выполнил какое-либо задание, до того, кто справился с ним хуже, чем другие. Это упражнение обычно выполняется в конце занятий. В некоторых случаях такую “цепочку” составляет кто-нибудь из детей (причём после того, как она составлена, он должен сам найти своё место, естественно, в этой роли должны побывать все дети), в других – построение происходит без чьих бы то ни было указаний. Упражнение происходит в виде быстрой разминки, основания для построения всё время меняются, причём учитель минимально вмешивается в эту “оценку и самооценку”, следя в основном за тем, чтобы никто из детей не оказывался в положении лидера и никто – в положении замыкающего. В тех случаях, когда несколько детей справляются с чем-либо одинаково хорошо (именно хорошо), они берутся за руки и поднимают их вверх, а если все справляются хорошо, образуется круг (это распространяется и на те случаи, когда “цепочку” составлял ребёнок).

Особо следует сказать о приёмах, помогающих детям снять повышенную напряжённость. Как известно, именно с ней часто бывают связаны двигательные беспокойства, агрессивность. В этих случаях можно использовать щит, который держит взрослый или другой ребёнок и в который можно стучать мячом, бить кулаком и т.п. Этот приём можно менять в зависимости от условий.

Работа по снятию школьной тревожности и страхов может проводиться непосредственно в ходе учебных занятий, когда используются отдельные методы и приёмы, описанные выше, а также в специальной группе. Она будет иметь эффект только при создании щадящих условий в семье и школе, поддерживающем ребёнка позитивном отношении к нему со стороны окружающих.

Психическое развитие и становление личности тесно связаны с самосознанием, а наиболее явно самосознание проявляется в самооценке, в том, как ребёнок оценивает себя, свои качества, свои возможности, свои успехи и неудачи. Учителю особенно важно знать и учитывать, что правильная оценка и самооценка для первоклассника невозможны без авторитетной корректировки взрослого. Во-первых, эмоции часто заслоняют объективность оценки, а, во-вторых, авторитет взрослого ещё так велик, что нередко собственную оценку заслоняет оценка взрослого. Например, первоклассники почти всегда оценивают своих одноклассников так, как оценивает их учитель, и только в более старшем возрасте они учатся сами оценивать себя и окружающих.

В то же время дети этого возраста достаточно хорошо могут оценить и предвидеть предполагаемую реакцию взрослого, и поэтому поведение одного и того же ребёнка с разными взрослыми различно (они прекрасно знают, когда и с кем что можно). В связи с этим учителю не рекомендуется часто менять свои требования. Ребёнок должен знать, чего от него ждут, - ведь, как правило, ему очень нравится быть “хорошим”, получить положительное подкрепление собственной самооценки: “я – хороший”. К сожалению, на практике мы встречаемся со значительным количеством детей, имеющих очень низкую самооценку даже в тех случаях, когда объективных причин для этого нет. Сниженная самооценка чаще всего формируется у детей, успехи которых не удовлетворяют учителя и родителей, объективно не разобравшихся в возможностях ребёнка, требующих от него больше, чем он может. Постоянная неудовлетворённость собой, неверие в возможный успех очень быстро приводят к апатии, нежеланию учиться. Именно поэтому задача учителя с первых дней учёбы – показать ребёнку не столько его неудачи, трудности (это ребёнок видит и ощущает сам), сколько помочь увидеть свои возможности, пусть ещё не реализованные, создать условия, в которых он сможет поверить в себя, в свои силы. В этом могут и должны помочь самые значимые в этот период для ребёнка люди – его родители. Важно продумать работу с родителями первоклассников, научить их правильно реагировать на успехи и неудачи ребёнка, тем самым создать вокруг каждого ученика атмосферу взаимопонимания и сопереживания.

2.2. Педагогический эксперимент

Для подтверждения выдвинутой гипотезы, обоснованной теоретически, был проведён педагогический эксперимент, который проводился в три этапа. В исследовании принимало участие 42 человека: учащиеся МОУ СОШ № 83 1 “А” класса (22 человека) – контрольного и 1 “В” класса (20 человек) – экспериментального.

I констатирующий эксперимент

На этом этапе необходимо было выявить уровень адаптации первоклассников для того, чтобы, внедрив выдвинутые в теоретической части исследования условия, проследить эффективность педагогической деятельности, направленной на снижение уровня детской тревожности для успешной адаптации первоклассников к школе, а значит, проверить правильность выдвинутой нами гипотезы.

Предварительно был осуществлён выбор методов исследования. Для диагностики эмоциональной сферы ребёнка использовался как основной метод наблюдения по стандартизированной шкале эмоциональных проявлений ребёнка, предложенной чешским психологом Й.Шванцара Диагностика уровня тревожности у первоклассников осуществлялась с помощью методики “Выбери нужное лицо” А.М.Прихожан. Психоэмоциональный компонент адаптации исследовался с помощью проективного цветового теста Люшера. Исследование уровня психологической комфортности проводилось с помощью методик получения обратной связи “Сказка”. Соматические показатели адаптации к школе определялись, во-первых, на основе анализа медицинских заключений по данным частоты инфекционных заболеваний и количества обострений хронических заболеваний, во-вторых, по результатам опроса родителей и жалоб самих детей на нарушение аппетита, сна, усталость и плохое самочувствие. Используемые методы подробно описаны в различного рода источниках.

Проанализировав полученные данные каждого учащегося контрольного 1“А” и экспериментального 1 “В” классов, мы получили результаты, которые показывают уровень адаптации первоклассников.

Отмечено примерно одинаковое количество детей с отсутствием адаптации и в экспериментальном, и в контрольном классах. Однако в экспериментальном классе большее число детей находилось в зоне неполной адаптации и гораздо меньшее – в зоне адаптации по сравнению с контрольным классом.

Формирующий эксперимент

Далее был проведён формирующий эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы создать необходимые условия для успешной адаптации и успеваемости первоклассников.

В ходе формирующего эксперимента велась целенаправленная работа по созданию условий для успешной адаптации и успеваемости путём снижения уровня тревожности и повышения уровня психологической комфортности. Воспитательно-образовательный процесс был построен с учётом данных диагностики, отметок в индивидуальных картах, использовался индивидуальный подход к каждому ребёнку, обеспечивающий сферу успеха и самореализации. Был введён максимально щадящий оценочный режим в сферах неуспеха.

За период работы с экспериментальным классом были использованы специальные методы и приёмы, позволяющие снизить уровень тревожности ребёнка, повысить самооценку, развить коммуникативные навыки учащихся, создать у него ощущение поддержки в классном коллективе, закрепить позитивное отношение к школе:

метод последовательной десенсибилизации;

метод “отреагирования” страха, тревоги, напряжения;

вербализация школьной тревожности в проективной форме;

разыгрывание тревожных ситуаций;

выполнение коллективных творческих работ и т.д.

Были разработаны и апробированы на практике 10 занятий с первоклассниками. Кроме того были подготовлены материалы родительского собрания, которые помогли учителю, с одной стороны, снизить тревогу самих родителей, а с другой стороны, дать практические рекомендации родителям о том, как они могут поддержать своих детей в период адаптации к школе.

Задачи проведенных адаптационных занятий:

Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности у первоклассников при вхождении в школьную жизнь.

Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого

условия для развития у детей уверенности в себе.Помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в роли учеников.

Создание благоприятных условий для знакомства детей друг с

другом.Организация взаимодействия между детьми как предпосылки формирования навыков учебного сотрудничества.

Создание предпосылок для групповой сплоченности класса.

Создание условий для освоения первоклассниками пространства

своего класса как предпосылки для освоения пространства школы.Знакомство педагога с особенностями детей данного класса.

Адаптационные занятия для первоклассников рассчитаны на 10 учебных часов и охватывают следующие темы:

| № занятия | Тема | Кол-во часов |

| 1 | Знакомство. Знакомство первоклассников с учителем и друг с другом. | 1 |

| 2-3 | Правила школьной жизни. Знакомство первоклассников с правилами школьной жизни и продолжение знакомства друг с другом. | 2 |

| 4 | Школьник и дошкольник. Осознание детьми своего нового статуса школьника. | 1 |

| 5 | Для чего ходят в школу. Осознание детьми своего нового статуса школьника. | 1 |

| 6 | Оценка. Формирование реалистичного восприятия первоклассниками школьной оценки. | 1 |

| 7-8 | Учимся работать дружно. Знакомство учащихся с навыками учебного сотрудничества. | 2 |

| 9-10 | Первоклассное путешествие. Закрепление позитивного эмоционального отношения к школе и обучению. | 2 |

Рекомендации по проведению занятий:

Занятия проводятся в начале учебного года.

Занятия проводятся с периодичностью один или два раза в неделю.

Номера занятий отражают последовательность их проведения.

Завершающее занятие (Занятия 9 и 10) имеет смысл проводить как

сдвоенный урок, так как оно является итоговым и носит для детей

праздничный характер.

Занятия проводятся одновременно со всем классом.

В разделе «Ход занятия» достаточно подробно описано предлагаемое содержание каждого занятия. В то же время учитель, полагаясь

на свою инициативу, может творчески подходить к занятию, учитывая специфику своего класса.При проведении занятий учителю важно опираться на несколько

правил, которые будут способствовать адаптации первоклассников

к школьной жизни. Важно поддерживать желание детей принимать

участие в обсуждении, их попытки отвечать на вопросы учителя.

Даже если ответ ученика не вполне соответствует содержанию во

проса, стоит поддержать его, сказав: «Какое интересное мнение», и

спросить ребят: «А кто думает по-другому?». На этих занятиях нет

неправильных ответов, важно, чтобы каждый ребенок почувствовал, что его мнением интересуются, с тем, чтобы повысить его включенность в учебный процесс. Обращения к учащимся, формулировки заданий, предлагаемые в разделе «Ход занятий» выверены психологически, и учителю стоит обратить на них внимание, так как они помогут сделать прикосновение к внутреннему миру первоклассников осторожным и деликатным. В высказываниях в адрес детей имеет смысл избегать отрицательной оценки, так как многие неверные ответы или поведение могут быть связаны с напряженным состоянием детей. Очень важно не скупиться на поддержку детей, находить в каждом что-то, за что можно похвалить, о чем можно сказать: «Мне понравилось...»Хорошо, если в дальнейшей работе с первоклассниками, на других предметах, учитель сочтет возможным использовать наработанный в ходе адаптационных занятий опыт. Это может быть правило благодарить друг друга за занятия в конце учебного дня. Это может быть подчеркивание того, что в классе все могут быть внимательными. Это может быть использование приема «Зато» (см. Занятие 6) для развития у детей навыка позитивного оценивания результатов своей деятельности.

Формы работы:

На занятиях используются различные формы работы с учащимися: игровые задания и упражнения психологического характера, творческие задания, обсуждение с детьми выполненных заданий, обобщение результатов некоторых заданий в виде общих выставок и композиций, помогающих осваивать пространство класса.

II констатирующий эксперимент.

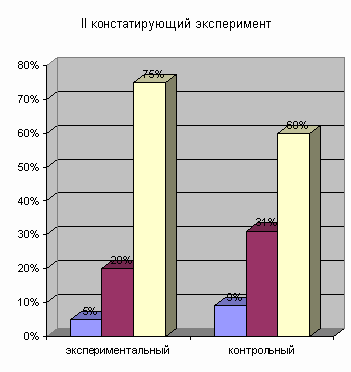

Для выявления уровня адаптации на момент окончания экспериментального исследования был проведён II констатирующий эксперимент с использованием диагностических исследований, аналогичных методикам, проведённым в I констатирующем эксперименте. Полученные результаты были проанализированы и представлены в виде диаграммы:

|

| I констатирующий эксперимент | II констатирующий эксперимент | ||||||

| экспери-ментальный | контрольный | экспери-ментальный | контрольный | |||||

| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |

| Отсутствие адаптации | 8 | 40% | 9 | 41% | 1 | 5% | 2 | 9% |

| Неполная адаптация | 7 | 35% | 6 | 27% | 4 | 20% | 7 | 31% |

| Зона адаптации | 5 | 25% | 7 | 32% | 15 | 75% | 13 | 60% |

Количество детей, находящихся в зоне отсутствия адаптации, существенно снизилось (с 40% до 5%). Показатели зоны неполной адаптации также стали ниже, а количество детей, находящихся в зоне адаптации значительно возросло (с 25% до 75%).

Итак, утверждения гипотезы подтвердились.

Таким образом, изучив проблему теоретически и проверив экспериментально, можно прийти к выводу: процесс протекания адаптационного периода у первоклассников – залог их успеваемости и эмоционального состояния, а значит, и здоровья на весь период обучения в школе. Успешность процесса адаптации во многом определяется состоянием здоровья ребёнка. Для успешной адаптации необходимо учиться управлять и своим поведением в новых жизненных условиях. Основные проявления психологической адаптации – взаимодействие (в том числе общение) человека с окружающими людьми и его активность.

Для того чтобы ребёнок был способен лучше адаптироваться к изменившимся условиям его жизни, ему необходимо иметь положительное представление о себе. Дети с отрицательной самооценкой склонны в каждом деле находить непреодолимые препятствия. У них высокий уровень тревожности, эти дети хуже приспосабливаются к школьной жизни, трудно сходятся со сверстниками, учатся с явным напряжением, испытывают трудности в овладении знаниями.

Анализируя результаты мониторинга усвоения знаний, выявилось, что при кажущейся неочевидности, этот показатель, тем не менее, имеет прямое отношение к психологическому благополучию ребёнка в силу возрастных особенностей младших школьников, и особенно, - первоклассников, для которых школьный неуспех выступает ведущим фактором при невротических расстройствах.

В ходе исследования связи уровня тревожности с компонентами школьной адаптации и успеваемости у первоклассников было выявлено следующее:

1. дети с высокой тревожностью характеризуются более выраженной дезадаптацией, чем дети со средним уровнем тревожности, что проявляется в психоэмоциональных и соматических показателях;

2. при исследовании взаимосвязи уровня тревожности и успеваемости выяснилось, что:

у учащихся с тревожностью среднего уровня более высокие результаты успеваемости, чем у высокотревожных первоклассников;

в выборке высокотревожных первоклассников отмечаются достаточно тесные межпредметные связи. Это значит, что снижение успеваемости у высокотревожных учащихся по одному предмету вызывает тревожное ожидание подобного результата и по другим предметам. В итоге потребность достижения успеха сменяется потребностью избегания неудачи, что ведёт к снижению уровня учебной мотивации и, как следствие, - к падению успеваемости и по другим предметам. Отметим, что у среднетревожных детей подобная тенденция отсутствует.

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о негативном влиянии тревожности на адаптацию к школе и успеваемость учащихся первых классов. Для снижения уровня тревожности с целью создания условий для успешной адаптации педагог должен обеспечить ребёнку сферу успеха и самореализации, ввести максимально щадящий оценочный режим в сфере неуспеха, учитывать данные диагностических исследований в процессе воспитания и обучения.

Заключение.

Начало обучения в школе - один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни детей, как в психологическом, так и в физическом плане. Адаптация к школе - перестройка познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому организованному школьному обучению. Для достижения эффективности в обучении необходимо формировать положительное эмоциональное отношение к занятиям В обеспечение комфортности обучения большую роль играют взрослые участники образовательного процесса - учителя, родители, психологи, социальные педагоги. Личностные качества педагогов, сохранение тесных эмоциональных контактов малышей со взрослыми, постоянное и дружелюбное, конструктивное взаимодействие педагогов и родителей - залог создания и развития общего положительного эмоционального фона отношений в новом социальном пространстве, где сотрудничество учителя и родителей обеспечивает снижение уровня тревожности у всех действующих в нем субъектов. Это позволяет сделать период адаптации первоклассников недолгим, а результаты его - высокими. Только совместные усилия всех участников образовательного процесса способны снизить риск возникновения у ребенка школьной дезадаптации и трудностей воспитания и обучения.

Литература:

Алоева М.А. Лучшие родительские собрания в начальной школе. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.

Алла Баркан. Практическая психология для родителей, или как научиться понимать своего ребёнка.- Москва, «Аст-Пресс», 2000.

Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в начальной школе. – М: Изд-во “Совершенство”, 1998.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.- Санкт-Петербург, 2009.

Бугаева Н.Н. Комфорт младших школьников в образовательной деятельности // Начальная школа, 2004, № 2.

Варламова А.Я. Школьная адаптация.- Волгоград, 2005.

Венгер А.Л., Цукерман Г.А Психологическое обследование младших школьников.- М: Владос-Пресс, 2007.

Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. Т. 4. – М.: Говорящая книга, 2005.

Выготский Л.С. Собрание сочинений.- М., 2008.

Гиппенкрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?- М., 2006.

Дубровина И. В. Психология.- М: Академия, 1999.

Диагностика школьной дезадаптации. Под ред. Беличевой С.А. Консорциум “Социальное здоровье России”, М.,1995.

Зайцева В. 7 лет - не только начало школьной жизни.- Москва, «Первое сентября», 2008.

Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка.- М., 1993, 192 с.

Клюева Н.В., Филипова Ю.В. Общение. Дети 5-7 лет. Серия: Ваш ребенок: наблюдаем, изучаем, развиваем.- М: Академия развития, 2006. 160 с.

Корнеева Е.Н. Ох уж эти первоклашки! – Ярославль, «Академия развития», 2000.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. - М., 1981, 584 с.

Матейчек З. Родители и дети.- М., 1992, 320 с.

Натанзон Э.Ш. Психологический анализ поступков ученика.- М.: 1991, 126 с.

Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / Под ред. Д. Б.Эльконина и Л. А. Венгера. - М., 1988.

Платонова А.А. Успешное завтра будущего первоклассника // Начальная школа, 2005, № 5.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка.- М., 2008, 448 с.

Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения. Программа по психологии общения для учащихся начальной школы. — В кн.: Возможности практической психологии. Вып. 2. М., УЦ «Перспектива», 2000.

Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения. Развивающие занятия по психологии для младших классов. Ч. 1,2. М., УЦ «Перспектива», 2001.

Райнпрехт Х. Воспитание без ограничений.- М., 2006.

Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. Том 2.- М., 2000, 464 с.

Терещенко М.Н. Роль семьи в формировании готовности ребёнка к школьному обучению. // Начальная школа плюс до и после, 2006, №7.

Чибисова М.Ю. Психологические занятия для будущих первоклассников. — В кн.: Возможности практической психологии. Вып.З. — М., УЦ «Перспектива», 2001.

Шаграева О.А. Детская психология. Теоретический и практический курс. Учебное пособие для вузов/ О.А. Шагрраева. М.: Владос, 2001. 367 с.

Электронный ресурс:http://www.voppsy.ru/issues/1986/864/864036. Сапогова Е.Е.Своеобразие переходного периода у детей 6-7 летнего возраста.

Приложение.

Адаптационные занятия для первоклассников.

Занятие 1. Тема: Знакомство.

ЦЕЛЬ: знакомство первоклассников с учителем и друг с другом.

ЗАДАЧИ: I. Предоставление детям возможности назвать свои имена и создание условий для запоминания имен других детей.

Формирование у детей отношения друг к другу как к целостной группе — «класс».

Знакомство учащихся со школьным правилом: «Говорить по очереди».

Знакомство с пространством класса, формирование отношения к нему как к своему классу.

МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ:

Табличка с надписью «НАШ КЛАСС».

Цветы, вырезанные из цветной плотной бумаги. На них печатными буквами написано имя учителя и имена всех учеников. Можно сделать все цветы разных цветов, например, сделать цветы с именами девочек одного цвета, а с именами мальчиков — другого.

Запись спокойной, светлой музыки без слов.

4. Листы плотной белой бумаги для «солнышек», размер 15 см х 15 см (по количеству детей в классе).

5. Скотч.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Учитель приветствует детей, здоровается с ними.

Учитель: «Я очень рада встрече с вами. Вы пришли в первый класс, и наша школа станет местом, где вы узнаете много нового и интересного, получите ответы на разные сложные вопросы. И, конечно, здесь вы встретите много новых друзей. А для того, чтобы мы все лучше познакомились, для того, чтобы вы лучше узнали своих одноклассников и свою школу, мы будем встречаться на уроках знакомства. На этих уроках можно вместе и поработать, и поиграть.

Ребята, сигналом к началу урока знакомства будут такие слова, послушайте:

Раз, два, три — слушай и смотри!

Три, два, раз — мы начнем сейчас!

Ребята, для того, чтобы наше занятие началось, давайте скажем эти слова вместе. Встаньте, пожалуйста, возле своих столов. Смотрите на меня и повторяйте движения, которые я буду показывать. Старайтесь повторять за мной слова, чтобы лучше их запомнить»

Учитель еще раз произносит слова, служащие сигналом к началу занятия, сопровождая их следующими движениями:

Раз, два, три (хлопает в ладоши 3 раза) — слушай (показывает руками на уши) и смотри (показывает руками на глаза)!

Три, два, раз (хлопает в ладоши Зраза) — мы начнем сейчас! (протягивает навстречу классу руки ладонями вверх).

Учитель: «Спасибо! Садитесь, пожалуйста, на свои места и посмотрите на меня».

ЗНАКОМСТВО

«Я ваш учитель. Меня зовут (называет имя и прикрепляет на доску цветок, вырезанный из цветной бумаги, на котором печатными буквами написано имя учителя).

Посмотрите вокруг, как много ребят в классе. Может быть, вы еще не все друг друга знаете, не со всеми знакомы. Конечно, у каждого свое имя, и сразу бывает трудно запомнить, кого как зовут. Но ведь сложно разговаривать с человеком, если не знаешь его имени. А мы будем вместе учиться, и поэтому надо знать всех ребят своего класса.

Давайте познакомимся. Когда я скажу: «Три-четыре!» — каждый по команде выкрикнет свое имя. Ну-ка, попробуем! (Учитель громко командует, дети выкрикивают свои имена.) Ой-ой-ой!... Вроде бы громко кричали, а я ни одного имени не расслышала! А вы все имена расслышали? Вот и я не расслышала.

Давайте попробуем по-другому. Если не получилось громко, давайте скажем свои имена тихим шепотом. (Тихо командует, дети шепчут.) Опять что-то не то... Никто не кричал, а все равно ничего не понятно. А вы много имен услышали? Тоже нет?

Наверное, ребята, дело в том, что все говорят одновременно. Вместе работать хорошо, играть весело, петь здорово, а вот отвечать плохо: когда все сразу говорят разные слова, то ничего не понять. Давайте попробуем говорить по очереди, по одному и послушаем, как зовут мальчиков и девочек нашего класса. Я буду подходить по очереди к каждому из вас, и тот, до чьего плеча я дотронусь, громко и четко назовет свое имя. У меня в руке цветы с вашими именами, каждому я дам один из цветов. (Учитель идет по классу, дотрагиваясь по очереди до каждого ребенка, и, когда услышит имя, кладет на парту цветок с именем этого ребенка.) Спасибо! Теперь все имена были слышны.

Перед вами лежат цветы с вашими именами. Слушайте внимательно задание. Цветы помогут вам их выполнить».

Учитель просит поднимать цветы тех, кого он назовет. Примеры заданий: «Мальчики, поднимите вверх цветы», «Девочки, поднимите цветы», «Поднимите цветы те, чьи имена начинаются на букву...» (Называет по очереди несколько букв).

«Давайте вырастим на нашей доске большую цветочную поляну. Сделаем это так. Я буду звать к доске некоторых ребят, они выйдут сюда и прикрепят свои цветы на доску. Вам надо слушать внимательно: не вас ли я назову. Я прошу выйти к доске всех, кого зовут... (называется имя, одинаковое для нескольких ребят, например, Дима).» Таким образом, к доске выходят небольшие (2-5 человек) группы, с помощью учителя крепят свои цветы к доске и садятся на место.

Учитель достает табличку с надписью «НАШ КЛАСС». «Ребята, посмотрите, как много цветов у нас получилось, так же много, как и нас. И мы все один класс (помещает табличку над цветами). Вот он какой — наш класс».

Учитель обращает внимание детей на помещение, в котором они находятся. «Ребята, наш класс — это все мы, а еще наш класс — это комната, где мы находимся. Посмотрите, какой он замечательный: светлый, уютный! Но вы здесь совсем недавно и еще не совсем к нему привыкли, правда? И он к нам тоже еще не привык: ждет, присматривается — будем ли мы его любить, заботиться, не обидим ли его? Давайте сделаем нашему классу подарок: украсим его золотистыми солнышками! Пусть каждый нарисует солнышко, которое может согреть, развеселить и поднять настроение! Тогда наш класс станет самым светлым и самым уютным» Учитель раздает детям листы плотной белой бумаги, ученики начинают рисовать. Во время выполнения этого задания желательно использование тихой веселой музыки без слов. Дети рисуют.

Учитель: «Кто закончил рисовать, положите карандаши на место, а рисунок перед собой. Я подойду, и вы мне тихонечко скажете, какое место в классе понравилось вашему солнышку. У каждого будет свое солнышко в нашем классе, а так как нас много, то всем нам будет тепло и уютно» Учитель подходит к тем из детей, кто закончил рисовать, спрашивает, какое место в классе понравилось солнышку и помогает прикрепить его в выбранном ребенком месте (например, с помощью скотча).

«Слышите, музыка затихает. Наш первый урок знакомства подходит к концу. Если кто-то еще не успел выбрать место для солнышка, подойдите ко мне на переменке, и мы устроим его поуютнее.

Сегодня мы замечательно поработали и даже немного поиграли. А теперь мы закончим наше занятие, поблагодарив за него друг друга. Встретьтесь глазами с тем, кому вы хотите сказать: «Спасибо», и молча кивните головой, поблагодарите глазами и кивком головы. (Учитель по очереди встречается глазами с несколькими первоклассниками и благодарит кивком головы.)

Ребята, всем спасибо за работу. До следующего занятия»

Занятие 2. Тема: Правила школьной жизни.

ЦЕЛЬ: знакомство первоклассников друг с другом и правилами поведения в школе.

ЗАДАЧИ: I. Создание условий для дальнейшего знакомства детей друг с другом и взаимодействия между собой.

2. Знакомство первоклассников с такими правилами поведения в школе, как «не разговаривать на уроках друг с другом, если это не связано с выполнением задания», «не кричать с места, даже если знаешь правильный ответ», «не подсказывать», «поднимать руку, если хочешь ответить на вопрос или хочешь о чем-то спросить».

3. Создание доброжелательной атмосферы в классе.

МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ:

Знаки, напоминающие ученикам о правилах поведения во время урока

Листы бумаги круглой формы (диаметр около 10-12 см).

Музыкальная мелодия без слов, звучанием 7-10 минут.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Учитель: «Здравствуйте, ребята! Наши уроки знакомства продолжаются. Сегодня мы постараемся лучше узнать друг друга и познакомимся с несколькими школьными правилами. Итак, начнем»

Учитель просит детей встать возле парт и вместе с ним произнести строки стихотворения:

Раз, два, три — слушай и смотри!

Три, два, раз — мы начнем сейчас!

При этом стихотворение сопровождается движениями (см. Занятие 1).

Учитель: «Мне очень хочется пожелать доброго утра всем-всем-всем, каждому из вас. Доброе утро, ребята! И давайте поиграем с вами в игру:

Игра «Доброе утро»

Упражнение «Чуткие руки»

Правила школьной жизни.

Учитель: «Ребята, вы обращали внимание на дорожные знаки? Они указывают водителям, где можно ездить, а где нельзя. Они говорят пешеходам, где нужно переходить дорогу. Дорожные знаки помогают нам, они подсказывают правила поведения на дороге. Если не обращать на них внимания — быть беде! А есть ли в школе правила поведения и какие они? Что можно делать, а что не всегда? Подскажите мне, чего нельзя делать на уроке? (Ученики отвечают.) А как надо вести себя во время урока? (Ученики отвечают.) Чтобы мы не забывали о правилах для учеников, школьных правилах, нам нужны свои знаки. Например, на уроке нельзя разговаривать друг с другом, иначе можно все прослушать и ничего не узнать, поэтому в нашем классе будет висеть вот такой знак: (показывает Знак 1). Мы с вами уже знаем, что когда все вместе кричат, ответов не слышно, поэтому о том, что нельзя кричать с места, даже если знаешь правильный ответ, нам будет напоминать такой знак: (показывает Знак 2). А можно подсказывать другим ребятам ответ, когда учитель спрашивает не вас? Конечно, нет, если друг привыкнет к подсказкам, он разучится думать сам, а разве это помощь? О том, что в нашем классе нет места подсказкам, нам напомнит вот этот знак (показывает Знак 3). А что делать, если хочешь о чем-то спросить или ответить на вопрос? Конечно, для этого надо поднять руку и ждать, пока учитель попросит сказать. Вот знак, который говорит нам об этом школьном правиле (показывает Знак 4). Конечно, ребята, это не все школьные правила, их много, и постепенно вы их все узнаете. Сегодня мы постарались запомнить только несколько таких правил, но они очень важны для того, чтобы учиться в школе и чтобы в классе был порядок.

А сейчас послушайте историю, которая произошла в Лесной школе, у зверят-первоклассников. В самый первый школьный день учитель познакомил их с теми школьными правилами, о которых мы сегодня говорили. (Учитель показывает Знаки и просит напомнить, о каком правиле говорит каждый Знак.) Зверята слушали, слушали, головами кивали, мол, все понятно, а на следующий день... Послушайте, что произошло на уроке в Лесной школе и постарайтесь заметить, какие правила зверята забыли. Кто заметит, поднимите руку, чтобы я видела. Готовы? Слушайте!

УРОК В ЛЕСНОЙ ШКОЛЕ

Утром зверята собрались в классе. Медвежонок сонно поглядывал вокруг. Зайка радостно подпрыгивал на месте, с нетерпением ожидая начала урока. Лисенок посматривал на зверят в классе и вспоминай, как кого зовут. Прозвенел звонок. Начался урок. В класс вошел Учитель, поздоровался со всеми и спросил: «Кто сегодня хочет помочь мне раздать книги?» Не успел он договорить, как зверята с мест повскакивали, руки до потолка тянут, и каждый кричит изо всех сил, чтобы его Учитель услышал: «Я хочу! Я помогу!» А Зайчонок и Лисенок даже к Учителю подбежали и вокруг него прыгают, чтобы он именно их заметил. Еле-еле успокоил своих «помощников» Учитель.

Между тем урок продолжался. Учитель сказал, что приготовил для зверят загадки и попросил их внимательно слушать. А Медвежонок го лову к Лисенку наклонил и слушает, как Лисенок ему шепчет, что он самые грибные места в лесу знает и после школы Медвежонку покажет, где белые грибы растут размером со стул.

Учитель говорит: «Ну как, ушки на макушке? Слушайте загадку: «Всю ночь летает, мышей добывает, а станет светло — спать летит в дупло. Кто это? Медвежонок, как ты думаешь, кто это?» Встал Медвежонок, по сторонам оглядывается, понять ничего не может. «Кто это, как ты думаешь?» — опять Учитель спрашивает. «Это Лисенок», — отвечает Медвежонок первое, что в голову пришло, и никак понять не может, отчего все вокруг смеются. Попросил Учитель Медвежонка не отвлекаться, слушать внимательно и у Зайчонка спрашивает ответ. Зайчонок отгадать загадку никак не может и на друзей глазами косит, мол, помогите, подскажите. Жалко стало Белочке своего соседа по парте, она и давай ему нашептывать: «Со-ва. Со-ва». А Зайка ушками прядает, расслышать старается, да только никак слова не разберет, уж больно тихо Белочка говорит.

«Ну, так что же, знаешь ты ответ?» — Учитель спрашивает. «Да. Это лиса», — сказал Зайчонок то, что он расслышал из Белочкиного бормотания. И опять рассмеялись зверята. Да только веселого в этой истории было немного, потому как не успели за урок зверята ни новому научиться, ни интересного ничего узнать. Почему так получилось? О каких школьных правилах они забыли?» Учитель спрашивает учеников, благодарит их за внимательность и предлагает перейти к следующему заданию.

Упражнение «Живые деревья»

«Тех, кто может представить, вообразить то, чего на самом деле нет, называют фантазерами. Фантазер может представить, что он превратился в птицу, какое-нибудь животное или даже в какую-нибудь вещь -как настоящий волшебник! Мы с вами тоже немного пофантазируем. Давайте представим, что мы превращаемся в ...деревья. Кто в тонкую березу, кто — в могучий дуб, кто — в яблоньку... Подумайте, в какое дерево вы хотели бы превратиться... Встаньте и представьте, что вы деревья... Вот мы вытянули руки вверх, будто ветки... (Все движения учитель делает вместе с детьми). Тихонько подул ветер, наши ветки тихо колышутся... Вот ветер подул сильнее и наши пальцы, как листочки, задрожали на ветру. Ветер затихает, наши ветки чуть покачиваются, листочки чуть шелестят... Мы красивые, сильные деревья... Мы тянемся к солнышку, радуемся, что выросли такими сильными и красивыми, машем листочками небу, облакам, солнечным лучам... А теперь мы медленно опускаем руки и превращаемся снова в мальчиков и девочек, а настроение у нас остается легкое и радостное! Пожалуйста, садитесь на места»

Задание «Подарок классу»

Учитель раздает ребятам круглые листки бумаги (диаметр 10-12 см). «Ребята, сегодня мы сделаем нашему классу, а заодно и себе еще один подарок. Подарок этот будет не простой, а музыкальный. Сейчас вы услышите красивую мелодию. Сначала просто послушайте ее и подумайте, о чем рассказывает вам эта мелодия, что напоминает, что хочется вам нарисовать, когда вы ее слушаете... Когда представите, нарисуйте свой рисунок на кружочках, которые я вам раздала. Может у кого-то это будет лес, у кого-то — море или река, а кто-то вспомнит о любимой игрушке и захочет ее нарисовать... Рисуйте то, что вам захочется нарисовать под эту мелодию» Учитель включает музыку, негромко напоминает, что надо сначала просто послушать и вспомнить, представить что-то приятное. Секунд через 25-30 говорит: «Если вы уже представили себе, что будете рисовать, можете приступать». Законченные рисунки учитель нанизывает на нить, получившаяся гирлянда вешается в классе. Учитель благодарит детей за занятие.

Занятие 3. Тема: Правила школьной жизни.

ЦЕЛЬ: продолжение знакомства первоклассников друг с другом и с правилами поведения во время урока.

ЗАДАЧИ: 1. Создание условий для дальнейшего знакомства первоклассников друг с другом, организация взаимодействия между детьми.

Создание доброжелательной атмосферы в классе.

Практическое освоение правил поведения во время урока, с которыми первоклассники познакомились на втором занятии.

МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ:

Листы чистой бумаги по количеству учащихся.

Цветные карандаши или фломастеры.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Учитель приветствует детей и предлагает начать занятие с уже знакомого им по первым двум занятиям стихотворения. «Ребята, вы готовы к нашему занятию? Тогда давайте дружно скажем слова, которыми мы начинаем занятие. Раз, два, три — слушай и смотри! Три, два, раз — мы начнем сейчас!»

Стихотворение сопровождается движениями, которые учитель делает вместе с учениками.

Учитель: «Садитесь на места и послушайте, кому я сегодня хочу пожелать доброго утра. Те, к кому я обращусь, покажите, что вы меня услышали: поднимите руку и помашите мне. Хорошо? (Игра «Доброе утро»)

Слушайте. Доброго утра всем, кто пришел сегодня в школу!.. Доброго утра всем, у кого в одежде есть красный (или какой либо другой ) цвет! Доброго утра всем, кто сегодня уже успел хоть один раз улыбнуться!... Доброе утро всем, кто утром чистит зубы!... Доброго утра всем, кто хочет знать, во что мы будем играть сегодня!..

Молодцы! Что же, тогда послушайте, какая будет следующая игра»

Игра «Разыскивается ...»

«Представьте, что в нашем классе есть волшебное радио, которое передает сообщения о потерявшихся ребятах. Но вот, что интересно: все эти ребята находятся в нашем классе! Вам надо только внимательно посмотреть вокруг и найти того, о ком передают сообщение. Итак, внимание- внимание! Разыскивается мальчик. У него темные волосы, серые глаза, синий свитер, на столе перед ним лежит красный пенал и белая линейка... Кто же это? Кто догадался, поднимите руку и ждите, пока я вас спрошу.» Если дети не могут угадать, учитель дает все более конкретное описание: с какой буквы начинается его имя, за какой партой он сидит и т. д. Если, угадывая, дети кричат с места, вскакивают и т.п., то важно напомнить правило поведения во время урока, показав на соответствующий знак. Таким образом, учитель «ищет» 5-6 учеников, описывая их внешность, одежду, вещи, которые лежат перед ними. Желательны также «приметы-комплименты»: «У этой девочки веселая улыбка. У этого мальчика очень сосредоточенный вид и т. д.».

Задание «Любимое время года»

«Ребята, вы уже со многими в нашем классе познакомились, запомнили, как зовут многих ребят нашего класса. А чтобы познакомиться поближе, важно узнать не только как зовут человека, но и то, чем он увлекается, что любит, что ему нравится. Поэтому я предлагаю подумать о том, какое время года у каждого из вас любимое: зима, весна, лето или осень. Подумайте и нарисуйте это время года на листах, которые я вам раздам. Каждый думает сам, ни у кого подсказки не спрашивает и с соседом не шепчется. Вам надо нарисовать именно ваше любимое время года»

Учитель раздает листы бумаги и предлагает всем, кто уже решил, какое время года для него самое любимое, начать рисовать его. Время рисования около 5 минут. Незадолго до окончания времени учитель просит детей заканчивать рисунки.

Учитель: «Сколько красивых рисунков получилось. Здорово! А теперь я попрошу выйти к доске тех, кто нарисовал ЛЕТО. Вот сколько ребят в нашем классе любит лето» Учитель перечисляет всех ребят по именам, сопровождая называние по имени мягким прикосновением к ребенку, с тем, чтобы еще раз произошло соотнесение ребенка с его именем для всех детей.

Учитель: «Ребята, вот вы нарисовали лето как свое любимое время года. Почему же оно вам так нравится? Что в лете хорошего для вас?» Дети отвечают, а учитель, поддерживая их ответы, стимулирует на новые высказывания, говоря: «А еще что, а еще?..» Важно, чтобы дети назвали как можно больше признаков, по которым им так нравится лето.

После того, как группа детей назвала, что им нравится в выбранном ими времени года, учитель просит их сесть на места, благодарит за работу и просит выйти тех, кому нравится следующее время года. Так продолжается, пока все дети не побывают у доски. Рисунки остаются у учителя, и затем из них делается выставка «МОЕ ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА».

Учитель: «Оказывается, в каждом времени года есть что-то приятное, и здорово, что мы о каждом времени года рассказали много хорошего. А кто запомнил, какое любимое время года у (называет имя одного из детей)? Хорошо» Учитель называет еще 3-4 детей. «Молодцы! Вы не только замечательно рисуете, но и очень внимательные ребята».

Учитель: «Отгадайте, что бывает иногда весной, часто летом, а еще чаще осенью? Он бывает грибным, а бывает проливным! Правильно, это дождь! Давайте попробуем устроить дождь в нашем классе. Приготовьте руки! Повторяйте за мной»

Упражнение «Дождь»

Учитель легко стучит указательным пальцем одной руки по ладони другой. «Вот на землю падают первые капли, дождик еле слышный...»

Учитель стучит более сильно уже двумя пальцами. «А вот он становится посильнее, но все равно еще не большой: кто-то даже не раскрыл зонта!»

Стучит тремя пальцами. «Дождь все сильнее!»

Стучит четырьмя пальцами. «Ну и дождь на улице! Всех прогнал домой! Все намокло, разлились огромные лужи!»

Стучит пятью пальцами. «А это уже настоящий ливень! Как бы наша школа не утонула под таким дождем!»

Постепенно убирает по одному пальцу. «Хорошо, что дождь стал потише... И еще тише... И еще... И вот падают последние капли... Кончился наш дождик!»

Упражнение «Что растет после дождя?»

Учитель: «А сейчас мы сыграем в игру «Что растет после дождя?». После дождика подрастают, например, цветы и травы, а скамеечка, сколько её ни поливай, не может вырасти после дождика. Когда я назову то, что может подрасти после дождя, вы хлопнете в ладоши. А если вы услышите название того, что не может расти после дождика, то сидите тихонечко, хлопать не надо. Всем понятно? Давайте попробуем.

После дождя растут грибы...

После дождя растут дома...

После дождя растут деревья...

После дождя растут книги...

После дождя растут зонтики...

После дождя растут цветы...

После дождя растут кусты...

После дождя растут машины...

После дождя растет трава...

Молодцы, вы были внимательными и знаете, что растет после дождя, а что нет.

А сейчас вспомните, как мы представляли себя деревьями. Я попрошу вас встать возле своих столов и представить себя какими-нибудь деревьями...» (Далее повторяется упражнение «Живые деревья» из Занятия 2.)

Учитель: «Наше занятие сегодня подходит к концу. Я хочу сказать всем: «Спасибо за урок!»

Занятие 4. Тема: Школьник и дошкольник.

ЦЕЛЬ: осознание детьми своего нового статуса школьника.

ЗАДАЧИ: 1. Осознание детьми разницы между статусом школьника и дошкольника.

2. Формирование у детей реалистичных представлений о правах и обязанностях школьника и дошкольника.

3. Закрепление знаний о правилах поведения в школе.

МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ: мяч, цветные карандаши, фломастеры, листы для рисования формата А 4.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Учитель приветствует детей и начинает занятие с уже знакомого детям ритуала приветствия (см. Занятие 1).

Игра «Раз, два, три — шепчи!»

Учитель: «Сейчас мы с вами поиграем в игру «Раз, два, три — шепчи!». Сожмите руки в кулачки. Я буду задавать вам вопросы, а вы мне отвечать, но отвечать по-особому. Я задаю вопрос, а вы шепотом считаете до трех: раз, два, три, поднимаете большие пальцы и шепотом отвечаете. Давайте попробуем. Какое сейчас время года?»

(Учитель тоже сжимает руки в кулаки, считает до трех вместе с детьми, поднимает большие пальцы и шепчет ответ. После второго-третьего вопроса учитель может не шептать ответ, но продолжает сжимать кулаки и поднимать пальцы.)

Учитель: «Какой сейчас месяц? Что едят кошки? Какой формы мяч? Как меня зовут? В каком классе вы учитесь? Как зовут вашего соседа по парте? Какого цвета листья у деревьев летом? В каком городе вы живете? Молодцы!

ШКОЛЬНИК И ДОШКОЛЬНИК

Ребята, недавно вы первый раз пришли в первый класс. Скажите, а как вас теперь называют? (Дети отвечают: школьники, первоклассники. Если дети сами не дают ответа, отвечает учитель.) Правильно, теперь вы школьники, первоклассники. А что вы делали до того, как пошли в школу? (Дети отвечают: ходили в детский сад, сидели дома.) А как вас тогда, до школы, называли? (Дети отвечают: дошкольники. Если дети не дают ответа, отвечает учитель.) Когда вы еще не ходили в школу, вас называли дошкольниками. Скажите, чем отличаются школьники от дошкольников? (Дети отвечают, учитель их поправляет, подытоживает сказанное.) Правильно, школьники отличаются от дошкольников тем, что ходят в школу, учатся на уроках, дома делают домашние задания. А что делают дошкольники? (Дети отвечают: играют, бегают.) А может ли школьник играть и бегать? (Дети высказывают свои предположения.) На самом деле школьник тоже может играть и бегать. Я вам открою маленький секрет: каждый из вас может иногда вести себя как школьник, а иногда — как дошкольник. Нужно только знать, когда вы должны вести себя как школьники, а когда можно снова превратиться в дошкольников. Сейчас я буду называть разные ситуации, а вы подумайте, как нужно вести себя в этой ситуации — как школьник или как дошкольник. Кто хочет ответить, поднимает руку и ждет, пока я его спрошу. Мы будем выполнять это задание, как школьники, пользуясь правилом поднятой руки.»

(Учитель показывает Знак №4, напоминающий о правиле. Учитель называет ситуации, а дети отвечают.)

Учитель: «На уроке. На прогулке. Дома. Во время приготовления уроков. На перемене. В школьной столовой. Во время игры в футбол. С друзьями. В школьной библиотеке»

(Если дети ошибаются, учитель поясняет и комментирует.)

Игра «Море волнуется раз ...»

Учитель: «Большое спасибо, вы прекрасно справились с этим трудным заданием. Вы знаете, когда можно вести себя как школьник, а когда — как дошкольник. А теперь давайте посмотрим, сможете ли вы быстро превращаться из школьника в дошкольника и наоборот. Сейчас мы с вами сыграем в игру, которую многие из вас, наверное, знают. Эта игра называется «Море волнуется, раз...», но мы будем играть в нее по-особенному. Вместо морской фигуры мы будем изображать фигуры школьника и дошкольника. Водящий будет говорить: «Море волнуется, раз, море волнуется, два, море волнуется, три, фигура школьника (или дошкольника) на месте замри». Пока море волнуется, можно ходить по классу, а на слове «замри» нужно замереть, изображая названную фигуру. Водящий выбирает самого школьного школьника или самого дошкольного дошкольника. Первым водящим буду я. Встаньте, пожалуйста, и подойдите ко мне.»

(Дети встают и со словами учителя «Море волнуется, раз...» начинают двигаться по классу. Учитель выбирает того, кто будет следующим водящим, и продолжает контролировать ход игры, по мере необходимости подсказывая слова или напоминая правила.

В сильном классе водящий может усложнить задание, называя не роли школьника или дошкольника, а различные ситуации из жизни детей: на уроке, на улице, дома с мамой и т.д.).

Учитель: «Замечательно, вы отлично умеете превращаться из школьника в дошкольника и наоборот. А сейчас давайте проверим, знаете ли вы, как школьник ведет себя в школе. Встаньте, пожалуйста, в круг»

(Дети встают в круг, учитель берет в руки мяч.)

Упражнение «Урок или перемена»

Учитель: «Вы уже знаете, что в школе бывают уроки и перемены. На уроках и переменах школьники ведут себя по-разному. Сейчас я буду кидать этот мяч одному из вас и называть разные действия, а вы отвечайте, когда это делают школьники — на уроке или на перемене.»

(Учитель называет действия и бросает мяч по очереди разным детям: читать, играть, разговаривать с друзьями, попросить у друга ластик, писать в тетради, отвечать на вопросы учителя, готовиться к уроку, есть яблоко и т.д.)

Учитель: «Очень хорошо! Садитесь на свои места.»

(Дети рассаживаются на места.)

Задание «Что в портфеле?»

«А теперь скажите: с чем школьник ходит в школу? (Дети отвечают: с портфелем.) Правильно, с портфелем. А что он берет с собой в портфеле? (Дети отвечают: ручки, карандаши, пеналы, учебники, ластики.) Молодцы! А что захотят взять с собой в школу дошкольники? (Дети отвечают: игрушки, куклы, машинки.) Сейчас мы будем рисовать рисунки-загадки. Нарисуйте три предмета, которые вы кладете в портфель и которые нужны в школе, и один лишний, который в школе не нужен.»

(Учитель раздает детям листы и карандаши или фломастеры, дети рисуют.)

Учитель: «Кто хочет загадать свою загадку классу?»

(Учитель берет рисунки желающих детей и показывает их классу, а остальные дети угадывают, какой предмет лишний.)