Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Леньковская средняя общеобразовательная школа №1»

Благовещенского района Алтайского края

Сталинградская битва

в истории моих земляков и моего прадедушки.

Выполнила: Барышникова Виктория,

Ученица 11 класса

МБОУ ЛСОШ №1

Руководитель: Котелянец Зинаида Ивановна,

учитель русского языка и литературы

МБОУ ЛСОШ №1 Благовещенского района.

с. Леньки 2017

Содержание

| Введение ……………………….............................................................................. стр.3 Основная часть………………………………………………….……………….………...стр.5 |

|

|

Сталинградская битва – решающее сражение в Великой Отечественной войне. Мои земляки и мой прадедушка - участники Сталинградской битвы. Заключение………………………………………………………………………….…. стр. 14 Список использованной литературы……………………………………………..……стр. 15 Приложение…………………………………………………………………………..……

| .. |

|

| . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Введение.

В мае 2017г. вся наша страна отметила великий праздник – 72 летие Победы в Великой Отечественной войне. Война от нас всё дальше, а её живых свидетелей всё меньше. И мы – подрастающее поколение – не будем знать всей правды о Великой Отечественной войне. В силу данных обстоятельств, я убеждена, что в настоящее время тема памяти о Великой Отечественной войне и миллионах погибших, в том числе наших земляков актуальна в большей степени.

Одним из решающих сражений в Великой Отечественной войне является Сталинградская битва. Это крупнейшее сухопутное сражение второй мировой войны. Она продолжалась 200 дней и ночей на территории в 100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий.

Проблема исследования: заключается в том, что у меня мало информации о земляках и моём прадедушке – участниках Сталинградской битвы .

Цель исследования: собрать и систематизировать материал о земляках и моём прадедушке- участниках Сталинградской битвы.

Нам предстоит решить следующие задачи: - изучить источники, характеризующие победу Красной Армии в Сталинградской битве; - собрать материал ( фотографии, архивные материалы) о своих земляках и прадедушке- участниках Сталинградской битвы в период Великой Отечественной войны и после неё; - изучить документы из семейного архива; - определить вклад моих земляков и прадедушки в приближении Победы. Объектом исследования является Сталинградская битва. Предмет- мои земляки и мой прадедушка- участники Сталинградской битвы. Методы исследования: 1.Опрос родственников. 2.Изучение семейных архивов, фотографий и эпизодов из жизни моих земляков и моего прадедушки. 3.Изучение и анализ литературы по теме, архивных материалов. Гипотеза: если проследить роль и участие моих земляков и моего прадедушки в Сталинградской битве и в последующих военных сражениях, то становится очевидным, что они сыграли огромную роль в приближении Победы (даже ценой своей собственной жизни). Степень изученности проблемы

В художественной, научно-популярной военной литературе можно найти много работ по данной проблеме, которые и используются в исследовательской работе. Было просмотрено и перечитано множество книг. Особенно интересными оказались книги, на которых мы хотим остановиться. Книга « В аду Сталинграда. Кровавый кошмар Вермахта».

Воспоминания немецкого артиллерийского офицера Виганда Вюстера, участника Сталинградского сражения. О танковых сражениях мы узнали из книги «До Сталинграда 48 километров. Хроника танковых сражений 1942-1943» Хорста Шайберта – очевидца описываемых событий. Авторы книги « 315-я сибирская в боях за Сталинград» Г.А.Дорофееви К.М. Михтунец, принимали участие в боевых действиях дивизии под Сталинградом .Из Книги памяти Алтайского издательства мы узнали о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Изучение архивных матеиалов с сайтов Министерства обороны позволяет узнать о боевом пути воина его наградах, о подвиге, ознакомиться с картами военных действий и операций, приказами.

Актуальность выбора данной темы в том, что поколения молодых людей 21должно свято хранить прошлое своей страны, своих земляков, своей семьи.

Практическая значимость работы состоит:

- в воспитании уважения к людям, жертвующим своей жизнью ради светлого будущего;

- работу можно использовать во внеклассных мероприятиях, классных часах, посвящённых Великой Отечественной войне, уроках истории.

Сталинградская битва – решающее сражение в Великой Отечественной войне.

Оборонительный этап 17 июля – 18 ноября 1942 г.

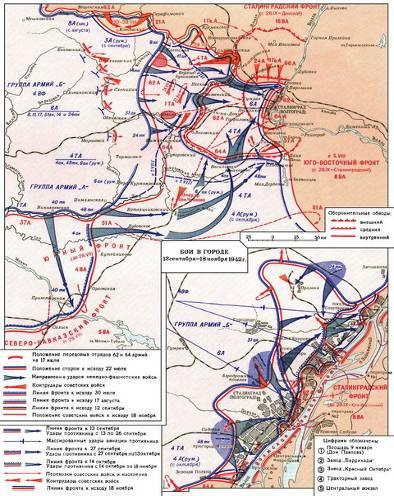

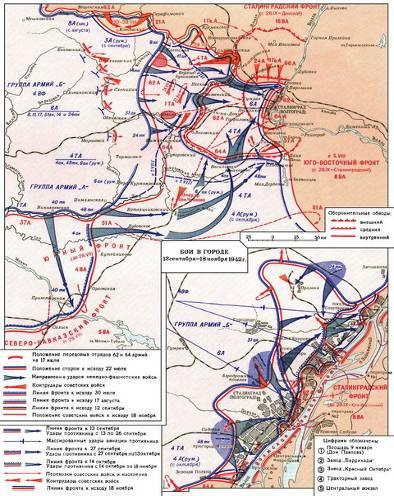

Летом 1942 г. немецкие войска, нанеся главный удар на воронежском направлении и прорвав оборону советских войск, устремились к Дону, чтобы затем нанести удар в сторону Сталинграда и Кавказа. (См. Приложение 1)

Овладение Сталинградом было очень важным для Гитлера по нескольким причинам. Это был крупный индустриальный город на берегу Волги, по которой и вдоль которой пролегали стратегически важные транспортные маршруты, соединявшие Центр России с Южными регионами СССР, в том числе, Кавказом и Закавказьем. Таким образом, захват Сталинграда позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно необходимые для СССР водные и сухопутные коммуникации, надёжно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ немецких войск и создать серьёзные проблемы со снабжением противостоявшим им частям Красной Армии. Наконец, сам факт, что город носил имя Сталина — главного врага Гитлера — делал захват города выигрышным идеологическим и пропагандистским ходом.

В июле 1942 года, когда немецкие намерения стали совершенно ясны советскому командованию, оно разработало планы по обороне Сталинграда. 12 июля был создан Сталинградский фронт. Для создания нового фронта обороны советским войскам после выдвижения из глубины приходилось с ходу занимать позиции на местности, где отсутствовали заранее подготовленные оборонительные рубежи. Большинство соединений Сталинградского фронта представляли собой новые формирования, которые ещё не были должным образом сколочены и, как правило, не имели боевого опыта. Ощущался острый недостаток в истребительной авиации, противотанковой и зенитной артиллерии. Во многих дивизиях не хватало боеприпасов и автотранспорта. [1, с.15]

Начало битвы. 17 июля 1942 . На рубеже рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта встретились с авангардами 6-й немецкой армии. Взаимодействуя с авиацией, они оказали упорное сопротивление противнику, которому, чтобы сломить их сопротивление, пришлось развернуть 5 дивизий из 13 и затратить 5 суток на борьбу с ними. В конце концов враг сбил передовые отряды с занимаемых позиций и подошёл к главной полосе обороны войск Сталинградского фронта.

28 июля 1942 года народный комиссар обороны И. В. Сталин обратился к Красной Армии с приказом № 227, в котором потребовал усилить сопротивление врагу и, во что бы то ни стало, остановить его наступление. Предусматривались самые жёсткие меры к тем, кто проявит в бою трусость и малодушие. Намечались практические меры по укреплению морально-боевого духа и дисциплины в войсках. В приказе отмечалось — «Ни шагу назад!» В этом лозунге воплощалась сущность приказа № 227. Командирам и политработникам ставилась задача довести до сознания каждого воина требования этого приказа. [6, с. 57]

Упорное сопротивление советских войск вынудило нацистское командование 31 июля повернуть с Кавказского направления на Сталинград танковые соединения. Однако советские солдаты нанесли по вражеским войскам контрудар и остановили их дальнейшее продвижение. Таким образом, план врага — стремительным ударом с ходу прорваться к Сталинграду — был сорван упорным сопротивлением советских войск в большой излучине Дона и их активной обороной на юго-западных подступах к городу. За три недели наступления противник смог продвинуться лишь на 60—80 км. Исходя из оценки обстановки нацистское командование внесло в свой план существенные коррективы.

17 августа фашисты первый раз бомбили город, а в сентябре уже на его улицах начались ожесточенные бои.

19 августа 1942 года нацистские войска возобновили наступление, нанеся удары в общем направлении на Сталинград. Вражеская авиация нанесла массированный удар по Сталинграду с воздуха, совершив около 2 тыс. самолёто-вылетов. В результате город подвергся страшным разрушениям — целые кварталы были превращены в руины или же попросту стёрты с лица земли. Символ мужества, стойкости и героизма защитников Сталинграда - Дом Павлова (Дом Солдатской Славы)

Массированная немецкая бомбардировка 23 августа разрушила город, убила более 40 тысяч человек, уничтожила более половины жилого фонда довоенного Сталинграда, превратив тем самым город в громадную территорию, покрытую горящими руинами. [2, с. 17]

К вечеру 23 августа 1942 года немецкие танки появились в районе тракторного завода, в 1-1,5 км от заводских цехов, и начали его обстрел. На этом этапе советская оборона опиралась в значительной степени на народное ополчение, набранное из рабочих, пожарных, милиционеров. На тракторном заводе продолжали строиться танки, которые укомплектовывались экипажами, состоявшими из работников завода и сразу же отправлялись с конвейеров в бой.

К 1 сентября 1942 года советское командование могло обеспечить свои войска в Сталинграде только рискованными переправами через Волгу. Сражение в городе было жестоким и отчаянным. Снайперы и штурм-группы как могли задерживали врага. Немцы, продвигаясь вглубь Сталинграда, несли тяжёлые потери. Советские подкрепления переправлялись через Волгу с восточного берега под постоянными бомбардировками и артиллерийским обстрелом. Средняя продолжительность жизни новоприбывшего советского рядового в городе падала иногда ниже двадцати четырёх часов.

Борьба за плацдармы у Волги, в особенности на Мамаевом кургане и на заводах в северной части города, продолжалась более двух месяцев. Сражения за завод «Красный Октябрь», тракторный завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали известны на весь мир. Пока советские солдаты продолжали защищать свои позиции, ведя огонь по немцам, рабочие заводов и фабрик ремонтировали повреждённые советские танки и оружие в непосредственной близости от поля боя, а иногда и на самом поле боя. [3, с. 34]

Немецкая военная доктрина была основана на взаимодействии родов войск вообще и особо тесном взаимодействии пехоты, сапёров, артиллерии и пикирующих бомбардировщиков. В ответ советские бойцы старались располагаться в десятках метров от врага, в таком случае немецкая артиллерия и авиация не могли действовать без риска попасть по своим. Часто противников разделяла стена, этаж или лестничная площадка. В этом случае немецкой пехоте приходилось на равных условиях драться с советской — винтовками, гранатами, штыками и ножами. Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал или лестничный проход. Красная Армия постоянно проводила контратаки, стараясь отбить ранее утраченные позиции. По несколько раз переходили из рук в руки Мамаев Курган, железнодорожный вокзал. Штурмовые группы обеих сторон старались использовать любые проходы к противнику — канализацию, подвалы, подкопы. [4, с. 29]

С обеих сторон сражающихся поддерживало большое количество артиллерийских батарей (советская артиллерия крупного калибра действовала с восточного берега Волги), вплоть до 600-миллиметровых мортир. Советские снайперы, используя руины в качестве укрытий, также нанесли немцам тяжелейший урон.

И для Сталина, и для Гитлера битва за Сталинград стала вопросом престижа в дополнение к стратегическому значению города. Советское командование передвинуло резервы Красной Армии от Москвы к Волге, а также перебросило воздушные силы практически со всей страны в район Сталинграда

13 сентября противник перешёл в наступление по всему фронту, пытаясь захватить Сталинград штурмом. Сдержать его мощный натиск советским войскам не удалось. Они были вынуждены отступить в город, на улицах которого завязались ожесточённые бои.

В критические дни борьбы за Сталинград на фронт прибыла сибирская 42-я отдельная стрелковая бригада Героя Советского Союза полковника М. С. Батракова. (См.Приложение 2) Она исполнила роль заслона на стыке 62-й и 64-й армий в момент, когда между ними образовалась брешь, в которую противник двинул 2 пехотные и танковую дивизии при поддержке авиации в количестве 100 самолётов. Сибиряки не только упорной обороной удерживали атаки противника, но и силой двух батальонов нанесли удар по флангу наступающих немцев. Впоследствии они вели бои по обороне железнодорожного вокзала и завода «Баррикады.

Заметный след в ликвидации прорыва противника оставила сибирская 315-я стрелковая дивизия генерал-майора Князева, сформированная в Барнауле. Ещё на марше колонна её была разделена на две части прорвавшимися танками противника. Несмотря на это, сибиряки сумели быстро занять одной частью оборону западнее пос. Орловка, второй — в районе ст. Котлубань и вступить в бой. В результате кровопролитных боёв с 23.08 по 17.09. 1942 г. бойцы этого соединения уничтожили 3,5 тыс. немецких солдат и офицеров и 49 танков. Потери 315-й дивизии были очень большими. Так, на 11 сентября в 724-м стрелковом полку, входящем в её состав, оставалось в строю не более 350 бойцов. Аналогичная картина наблюдалась и в других частях этого соединения.

В упорных боях нашей армии удалось отстоять Сталинград, хоть и в отдельные моменты враг доходил до Волги на расстояние 1 километр.

«Неискушенному в боях человеку показалось бы, что в пылающем городе уже нет места для жизни, что там все разрушено, все сгорело. Но я знал: на том берегу продолжается бой, идет титаническая борьба»,- высказывался генерал Чуйков.

Наступательный этап 19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.

Опера́ция «Ура́н»

Подготовка советских войск к контрнаступлению. 30 сентября 1942 года был образован Донской фронт. Принявший командование генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский активно принялся осуществлять «давнюю мечту» правого фланга Сталинградского фронта — окружить немецкий 14-й танковый корпус и соединиться с частями 62-й армии. 9 октября советские войска начали наступление в направлении Орловки однако оно закончился безрезультатно, с большими потерями. 19 ноября 1942 года началось наступление Красной Армии в рамках операции «Уран». 23 ноября в районе Калача замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта. 6-я армия была изолирована и запасы топлива, боеприпасов и продовольствия прогрессивно сокращались, несмотря на попытки снабжения её по воздуху.

После этого линия фронта временно стабилизировалась, так как ни советские, ни немецкие войска не имели достаточно сил, чтобы прорвать тактическую зону обороны противника. (См.Приложение 4)

Боевые действия в ходе операции «Кольцо». План «Кольцо» предусматривал расчленение 6-й армии на две части перед её уничтожением. Соответствующие изменения были внесены в план. 10 января 1943 года началось наступление советских войск. Однако немецкое сопротивление оказалось настолько серьёзным, что наступление пришлось временно прекратить. С 17 по 22 января 1943 года наступление было приостановлено для перегруппировки, новые удары 22-26 января привели к расчленению 6-й армии на две группировки (советские войска соединились в районе Мамаева кургана), к 31 января была ликвидирована южная группировка (пленено командование и штаб 6-й армии во главе с Паулюсом), к 2 февраля 1943 года капитулировала северная группировка окружённых. Стрельба в городе шла до 3 февраля. Ликвидация 6-й армии должна была, по плану «Кольцо», завершиться за неделю, а в действительности продлилась 23 дня. (См.Приложение 5)

За период январских боев по разгрому группировки противника под Сталинградом 298-ая стрелковая дивизия, сформированная на Алтае, уничтожила более 4 тыс. и взяла в плен свыше 5 тыс. вражеских солдат и офицеров, подбила и сожгла 85 танков, разгромила более 40 артиллерийских орудий и сбила 5 самолетов. (См.Приложение 3)

2 февраля 1943 за активные боевые действия, стойкость и мужество, проявленное бойцами и командирами в ходе Сталинградской битвы, 298-ой стрелковой дивизии присвоено звание «80-я Гвардейская стрелковая дивизия». (См.Приложение 7)

Мои земляки и мой прадедушка- участники Сталинградской битвы.

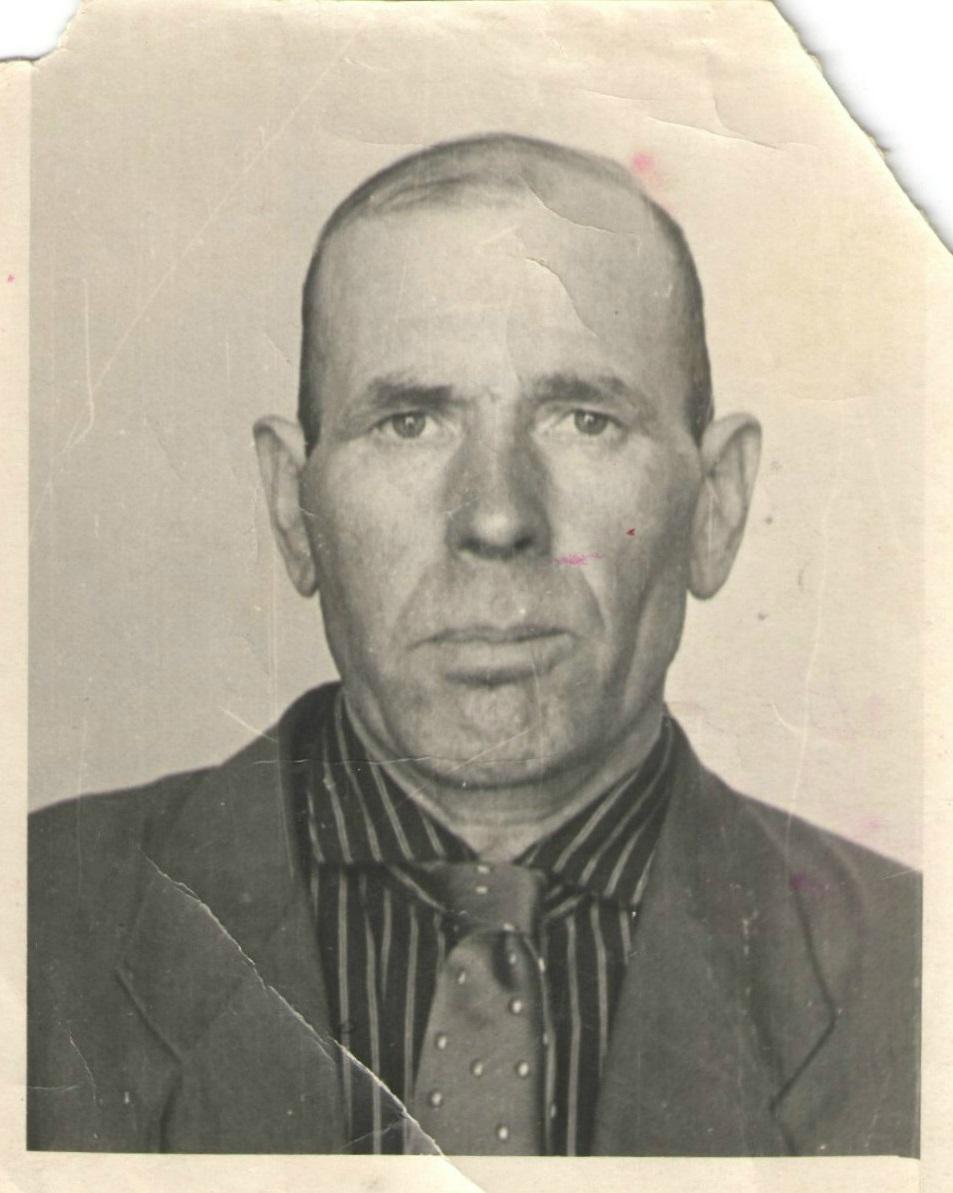

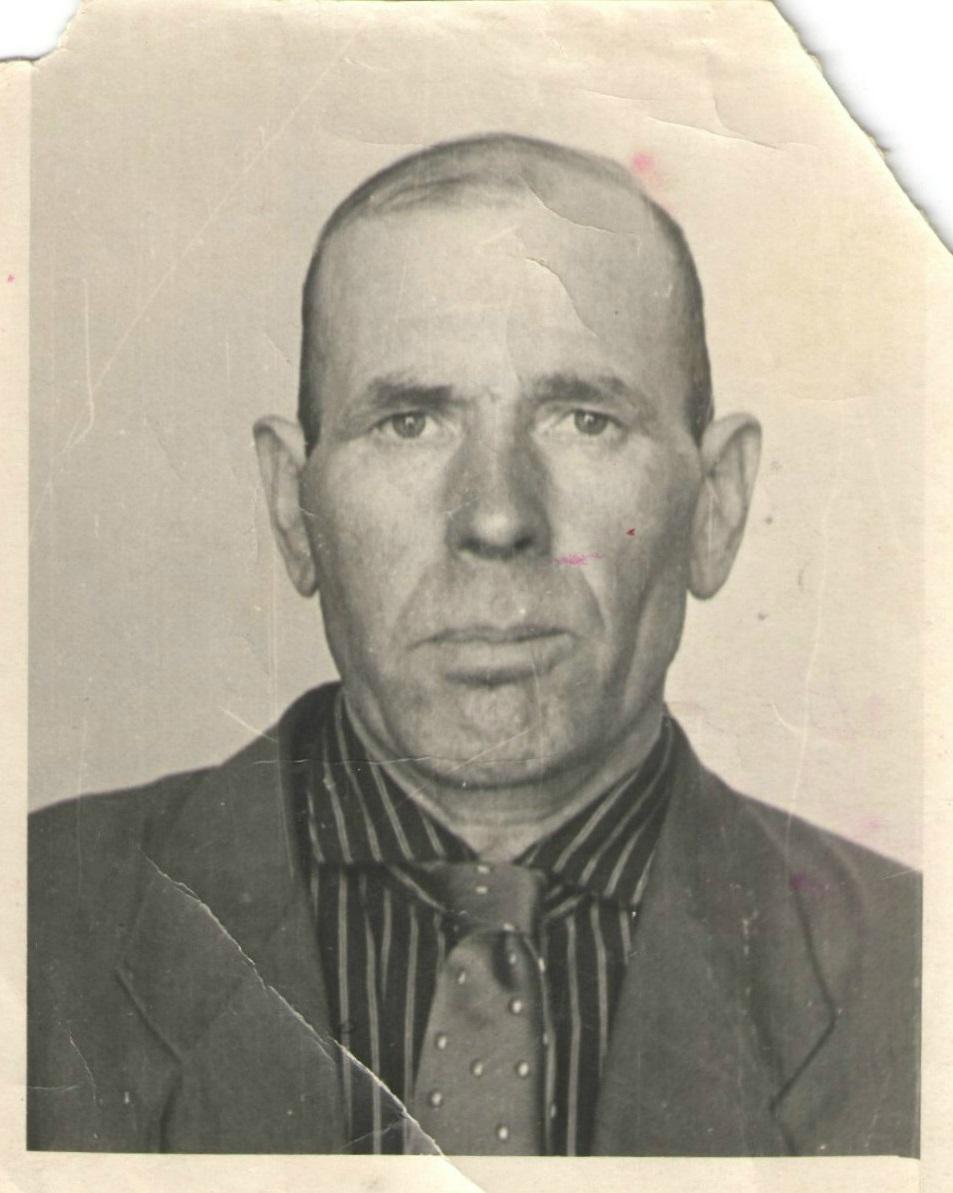

Мой прадедушка по матери, Волокитин Василий Яковлевич, родился 30 января 1916 года в селе Леньки. После Октябрьской революции 1917 года моему прадедушке, как и всему нашему народу, пришлось пережить много сложных исторических эпох и периодов. На своих плечах его семья вынесла все формы сельскохозяйственного строительства - от единоличной до колхозной. Случилось так, что умер глава семьи Яков Федорович. И Ольга Прокопьевна растила одна двух сыновей: старшего Семена и младшего Василия.

После полного завершения коллективизации жизнь в сельской местности стабилизировалась. В Леньках было создано 5 колхозов: «Западная Сибирь», «Красная Сибирь», «Советская Украина», колхозы имени Молотова, имени Кагановича. В конце 30-ых годов колхозы приобретали собственные грузовые машины ГАЗ «А», и перед службой в армии мой прадедушка смог получить профессию шофера. [9]. Отслужив в армии шофером в городе Хабаровске, он остался там жить. Женился. Родился сын. (См. Приложение 9)

Но настал черный день 22 июня 1941 года. Началась война. Она незамедлительно нарушила весь уклад мирной жизни. И уже в марте 1942 года Волокитин Василий Яковлевич был призван по мобилизации Хабаровским краевым военным комиссариатом. Военную присягу принял 1 Мая 1942 года при 422 стрелковой дивизии. С февраля 1943 года по июль 1945 проходил службу в 81 гвардейской стрелковой дивизии во взводе управления, командовал бригадой телефонистов. Обо всем этом я узнала из сведений Учетной карточки серии НА № 1964916 Волокитина Василия Яковлевича, гвардии сержанта первой категории, специалиста колесных машин, командира отделения, сообщенных мне по моей просьбе Благовещенским районным военным комиссариатом Алтайского края.

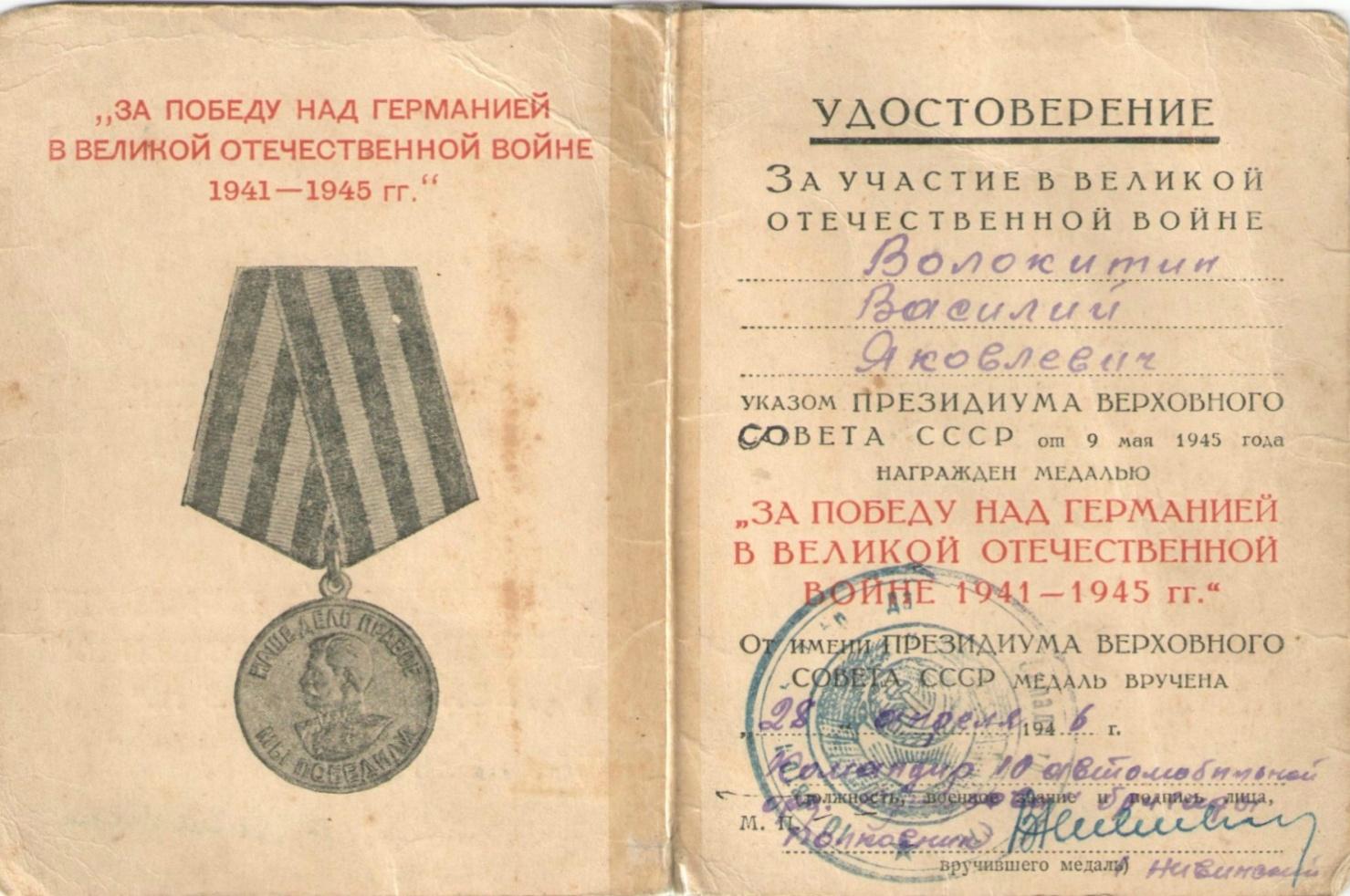

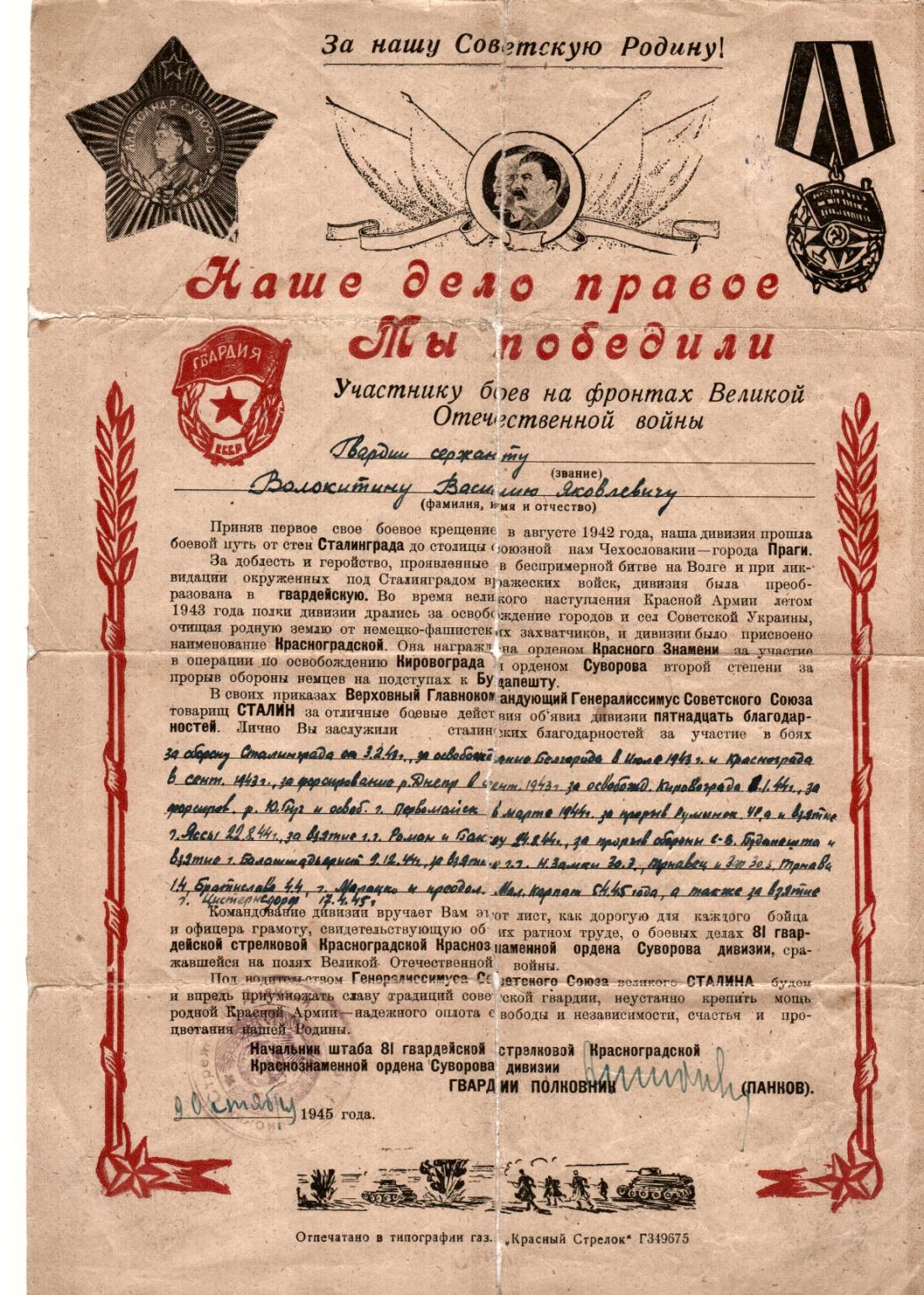

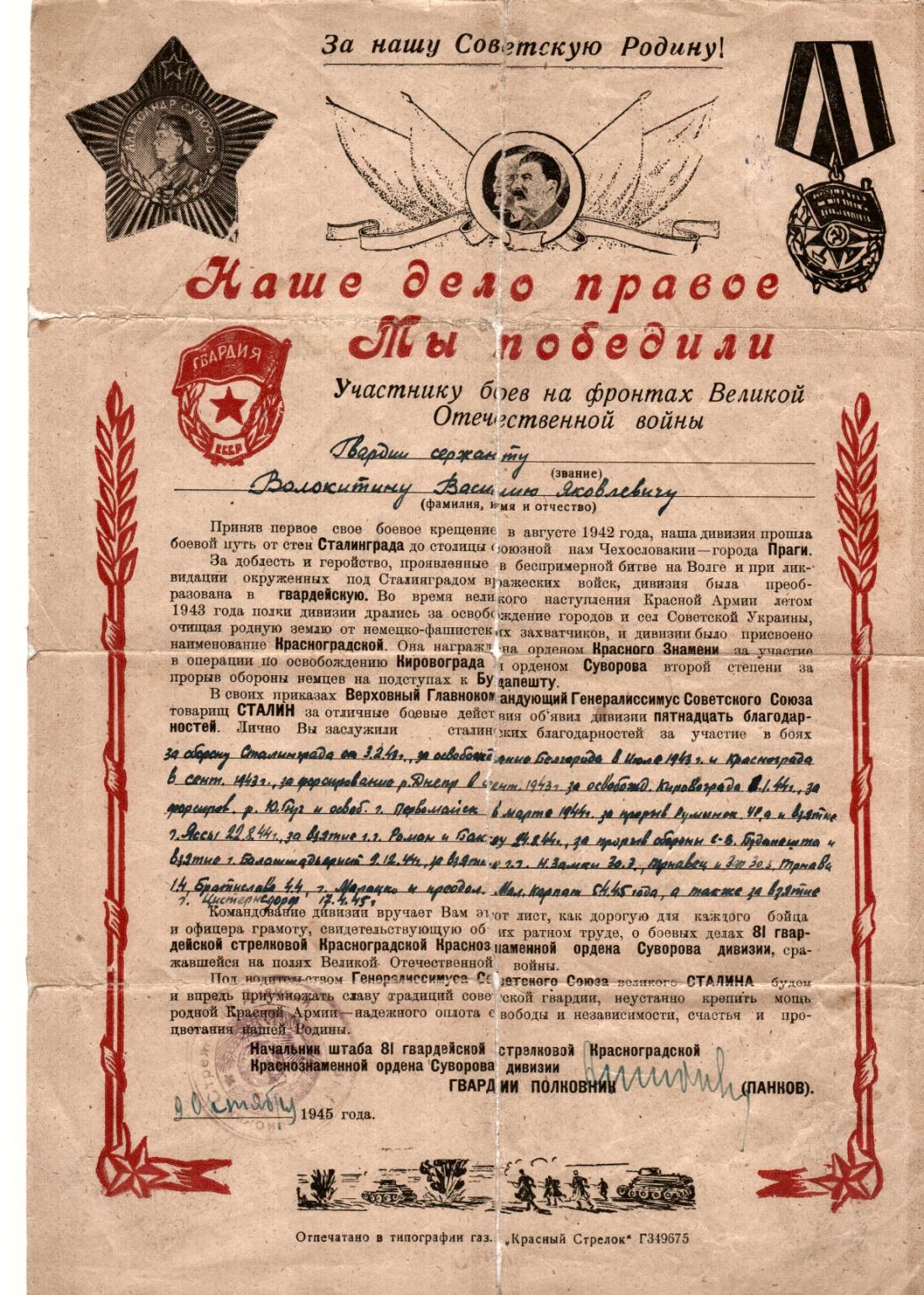

Бережно разворачиваю пожелтевший от времени, сложенный вчетверо и протертый на сгибах, наградной лист благодарностей генералиссимуса Иосифа Сталина участнику боев на фронтах Великой Отечественной войны гвардии сержанту Волокитину Василию Яковлевичу. (См. Приложение 10). Строчки семидесяти двухлетней давности рассказывают о том, что не смогла я узнать от прадедушки.

Приняв свое боевое крещение в августе 1942 года, 81 гвардейская стрелковая дивизия прошла боевой путь от стен Сталинграда до столицы союзной нам Чехословакии- города Праги. За доблесть и геройство, проявленные в беспримерной битве на Волге и при ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских войск, дивизия была преобразована в гвардейскую. Во время великого наступления Красной Армии летом 1943 года полки дивизии дрались за освобождение городов и сел Советской Украины, очищая родную землю от немецко-фашистских захватчиков, и дивизии было присвоено наименование Красногвардейской. Она награждена орденом Красного Знамени за участие в операции по освобождению Кировограда и орденом Суворова второй степени за прорыв обороны немцев на подступах к Будапешту.

Мой прадедушка так же участвовал в боях за оборону Сталинграда 03. 02. 1943 года, в боях за освобождение Белгорода в июле 1943 года. В боях за освобождение Краснограда в сентябре 1943 года, в боях при форсировании реки Днепр в сентябре 1943 года. В боях за освобождение города Кировограда 08. 01. 1944года. В боях за форсирование реки Южный Буг и освобождение города Первомайска в марте 1944 года. В боях за взятие городов Яссы 22 августа 1944 года, Братиславы 04.04. 1945 года. В боях при преодолении Малых Карпат 05.04. 1945 г. и в боях за взятие города Цистенсдорф 17 апреля 1945 года. Прадедушка прислал с фронта фотографию, на которой он был запечатлен 28 апреля 1945 года вместе с боевым товарищем (См. Приложение 11).

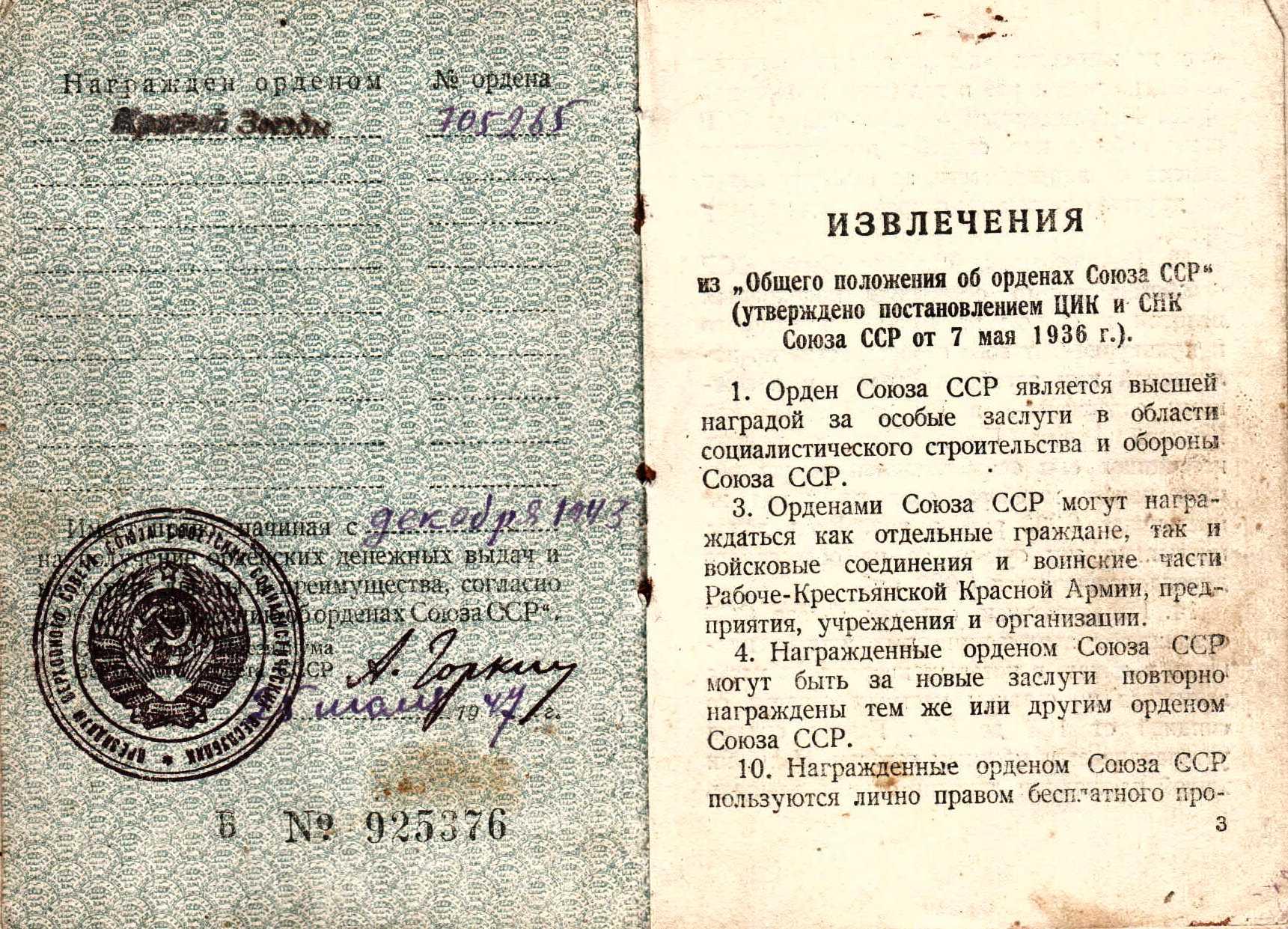

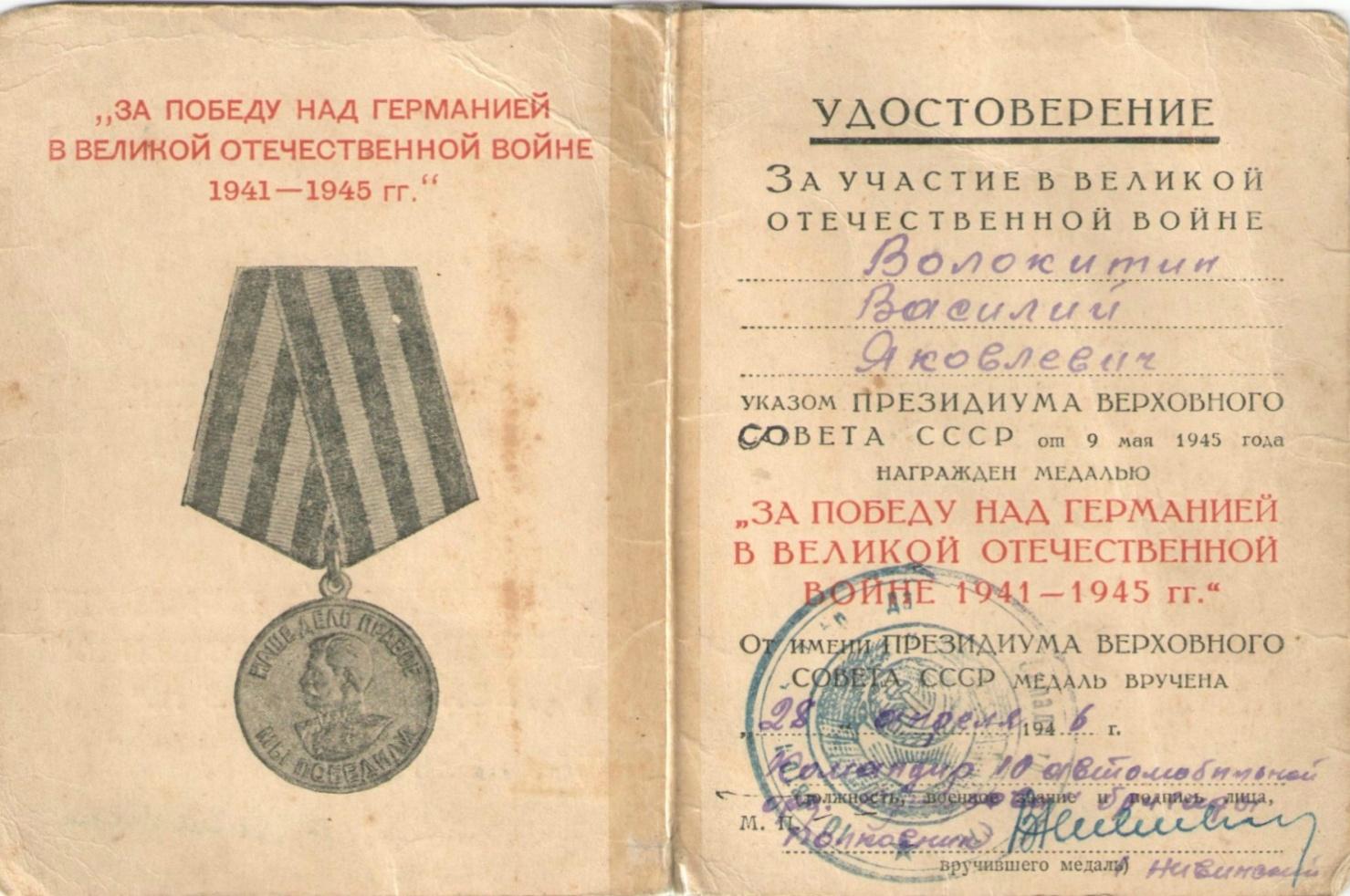

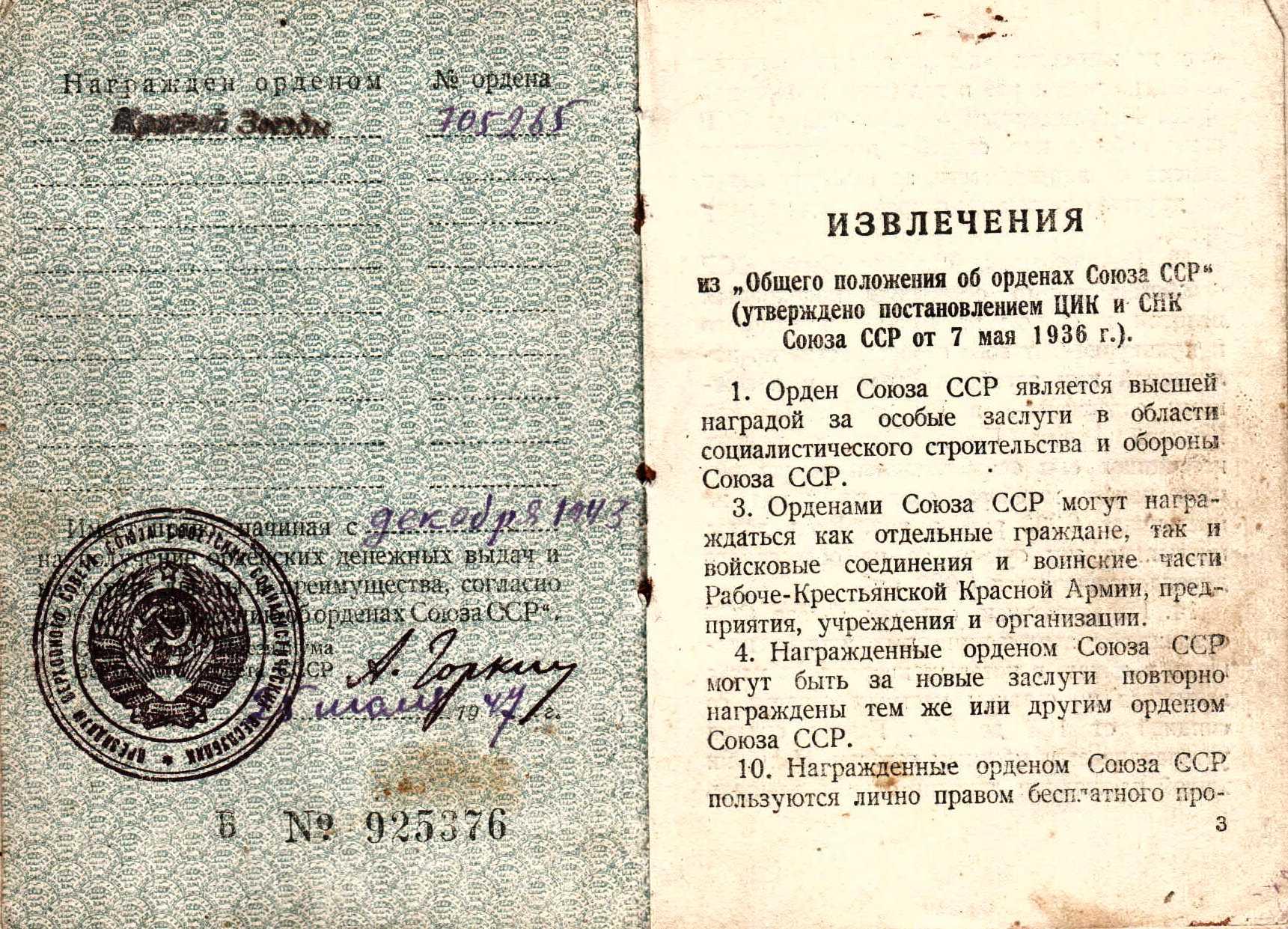

Командование дивизии вручает прадедушке этот лист, как дорогую для каждого бойца и офицера грамоту, свидетельствующую об их ратном труде, о боевых делах 81 гвардейской стрелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, сражавшейся на полях Великой Отечественной войны. И одновременно - орден Красной Звезды. Об этом я узнала из сохранившейся в семейном архиве его орденской книжки об ордене Красной Звезды 1943 года. (См. Приложение 124) Еще сохранилось удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». (См. Приложение 13)

И новым смыслом наполнились для меня строки военных изданий. В энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945» я отыскала, что 81 гвардейская стрелковая дивизия входила в состав 7 Гвардейской Армии, преобразованной 16 апреля 1943 года из 64 Армии. Командующий 7 Гвардейской Армией – генерал-полковник Михаил Семенович Шумилов. [6, с. 57]

Изучая в школе Сталинградскую битву, я и предположить, не могла, что мой прадедушка воевал в составе той самой 64 Армии, на командный пункт которой доставили пленного генерал-фельдмаршала Паулюса. Что мой прадедушка видел, как вели сотни и тысячи пленных и, наверное, думал о том, что нет, не хотели они, советские люди, занятые мирным трудом, сделать черной старость немецких, румынских и итальянских матерей. Что не они вырвали у жен – мужей, у детей- отцов, навек уложив их в мерзлую Сталинградскую землю. А что здесь, у великой русской реки Волги, пожинали они плоды преступного авантюризма своих политических и военных руководителей.

Леньковцы проводили на защиту своей Родины 709 человек. Более трехсот (309) славных сыновей сложили головы на поле брани. Так же участниками Сталинградской битвы были леньковцы Черкасов Григорий Викулович и Хаустов Иван Васильевич. Из воспоминаний внука Черкасова Сергея Григорьевича мы узнали, что его дед Черкасов Григорий Викулович в должности командира взвода был отправлен на фронт. Судьба, не щадя его, занесла под Сталинград, где проходили ожесточённые бои. Командовал Григорий Вакулович ротой автоматчиков, мужественно сражаясь, получил тяжёлое ранение. После госпиталя в городе Ростове по состоянию здоровья был комиссован. Как опытный военный специалист он в Славгороде готовил снайперов для боевых действий. За храбрость, проявленную в боях, был награждён орденами и медалями. О Хаустове Иване Васильевиче рассказала его дочь Тамара Ивановна Конопелько. Иван Васильевич – ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы. Имел много наград и тяжелую контузию. Иван Васильевич с другими шоферами подвозил на полуторках снаряды, продукты, воду, медикаменты, а обратным рейсом вывозил раненных. [8]

В Книге памяти Алтайского книжного издательства мы нашли имена наших земляков, погибших во время Сталинградской битвы: Анипер Семён Петрович, Борисенко Алексей Петрович, Горлов Дмитрий Егорович, Косухин Алексей Пантелеевич, Уппер Григорий Иванович. [5, с. 15, 20, 27, 43, 91]

Закончилась война. Прадедушка, оставшись живым сам, потерял на войне жену. Она тоже была на фронте и погибла. Маленького своего сына прадедушка так и не смог разыскать. Вернулся в родные Леньки, где ждала его мама Ольга Прокопьевна, получившая похоронку о гибели старшего сына Семена, родного брата моего прадедушки. В семейном альбоме бережно хранится его единственная фотография с фронта. (См. Приложение 14). С родным племянником Виктором Волокитиным (сыном Семена) у моего прадедушки никогда не прерывалась родственная связь. Он даже находил время съездить в гости к нему в далекий город Ташкент, когда тот стал там жить. (См. Приложение 15, Приложение 16)

После войны прадедушка трудился шофером, обучал своей любимой шоферской профессии молодых парней, пока в Леньках не открыли СПТУ. С глубокой благодарностью через годы отзывались о своем наставнике бывшие его стажеры: Петренко Прокопий Степанович, ставший директором Леньковской нефтебазы; Полозов Василий Иванович, ставший ведущим специалистом на Леньковском авторемзаводе; Дураков Александр Иванович, ставший ведущим специалистом по полеводству совхоза «Леньковский». Мой прадедушка- человек высокого трудолюбия, мастер своего дела, поэтому его фотография всегда была на Доске почета. (См. Приложение 17). Прадедушка женился во второй раз. Вместе с женой Марией Ильиничной вырастили вух сыновей и двух дочерей. (См. Приложение 18, Приложение 19).

Заключение.

- Изучив литературу о Сталинградской битве, мы получили представление о ее роли в Великой Отечественной войне.

- Опросив родственников земляков участников Сталинградской битвы, получили информацию о их жизни в довоенное, военное и послевоенное время.

- Изучив документы, фотографии, предоставленные родственниками, мы смогли хронологически восстановить этапы боевых действий и участие в них.

- Проанализировав общественно-политическую обстановку в стране и боевой путь прадедушки и его земляков, мы сделали вывод, что они внесли неоценимый вклад в приближение Победы.

Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим военно-политическим событием в ходе Второй мировой войны. Великая битва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказала серьезное влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.

Общие потери немецкой армии в Сталинградской битве составили свыше 800 тыс. человек, около 2 тыс. танков и штурмовых орудий, более 10 тыс. орудий и миномётов, до 3 тыс. боевых и транспортных самолётов и свыше 70 тыс. автомобилей.

Общие потери Красной Армии в Сталинградской оборонительной операции составили 643 842 человека, 1426 танков, 12137 орудий и минометов, 2063 самолёта. В Германии после поражения в Сталинграде был объявлен траур.

Победа в Сталинградской битве стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. У Советской армии появилась возможность начать свои действия по освобождению захваченных территорий фашистами и двигаться в сторону запада.

В Советском Союзе учреждена медаль «За оборону Сталинграда». На 1 января 1995 года ею было награждено 759561 человек. (См. Приложение 8).

Мой прадедушка умер в 1968 году в возрасте пятидесяти двух лет. Я же родилась через 33 года после его смерти. И только благодаря этим снимкам и документам в старом семейном альбоме узнала, что он был участником Сталинградской битвы. Я благодарна ему и нашим землякам, участвовавшим в Великой Отечественной войне за яркое солнце и безоблачное небо, за героический подвиг советского воина-освободителя, спасшего мир от фашизма.

Список использованной литературы

1. Барятинский М. 1942. Сталинград.

Научно-популярная военная история, серия «Перелом истории»

2.В. Виганд. В аду Сталинграда. Кровавый кошмар Вермахта.

3. Г. А. Дорофеев и К. М. Михтунец. Книга 315-я сибирская в боях за Сталинград, Барнаул. Алтайское книжное издательство, 1982 г.

4. Зайцев Л., Рунов В. Горячий снег Сталинграда. Всё висело на волоске!

5.Книга памяти: [в 8 т.] /В.Г. Куликов и др./.- Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1993 год, том 1.

6. Козлов М.М. Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. , Москва. Советская энциклопедия. 1985 г.

7. Шайберт Х., До Сталинграда 48 километров. Хроника танковых сражений. 1942-1943.

Устные источники

8.Воспоминания района. Архив музея Леньковской СОШ№1. Фонд устных источников.

Приложение 1.

Алтайские части и соединения в годы Великой Отечественной войны

Приложение 2.

42- я отдельная стрелковая бригада Героя Советского Союза полковника С.Батракова

Приложение 3.

Приложение 3.

Воины 298 – ой стрелковой дивизии, сформированной на Алтае. За активные боевые действия, стойкость и мужество, проявленные бойцами и командирами в ходе Сталинградской битвы, ей было присвоено звание «80-я Гвардейская стрелковая дивизия».

Приложение 4.

Операция «Уран»

Приложение 5.

Разгром немецко-фашистских войск

Приложение 6.

. Операция «Кольцо»

Приложение 7.

80-ая гвардейская Уманская ордена Суворова стрелковая дивизия на торжественном построении, г. Вена, 1945 г.

Приложение 8.

Медаль «За оборону Сталинграда»

Приложение 9.

Фотография.

Волокитин Василий Яковлевич. Весна 1941 года, город Хабаровск.

Приложение 13.

Удостоверение к медали.

Удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» Волокитина Василия Яковлевича. .

Приложение 14.

Фотография брата.

Родной брат моего прадедушки- Волокити Семен Яковлевич. (На фото справа)

Приложение 15.

Фото с племянником в Ташкенте.

Волокитин Василий Яковлевич с племянником Виктором Семеновичем Волокитиным. Город Ташкент 1967 год.

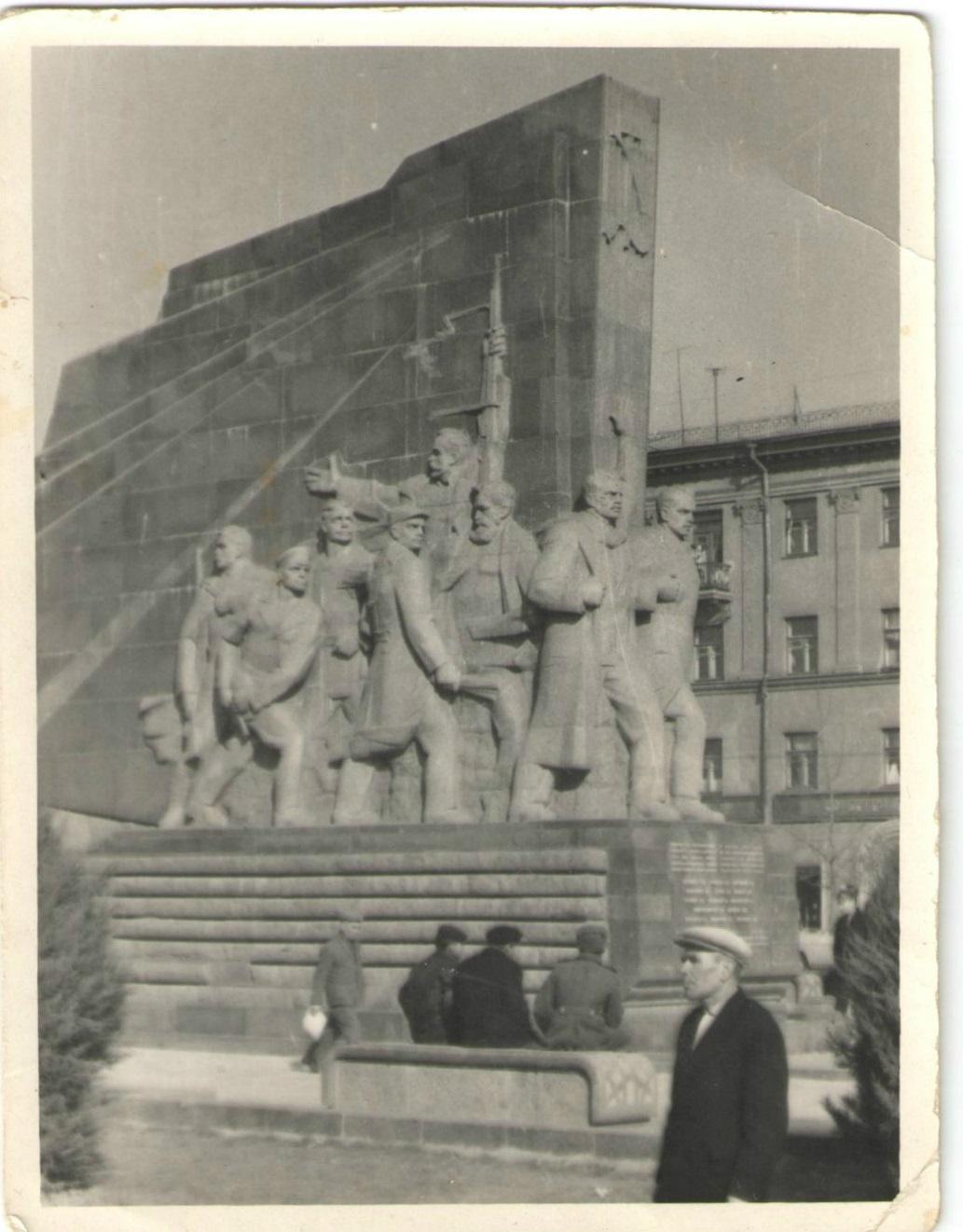

Приложение 16.

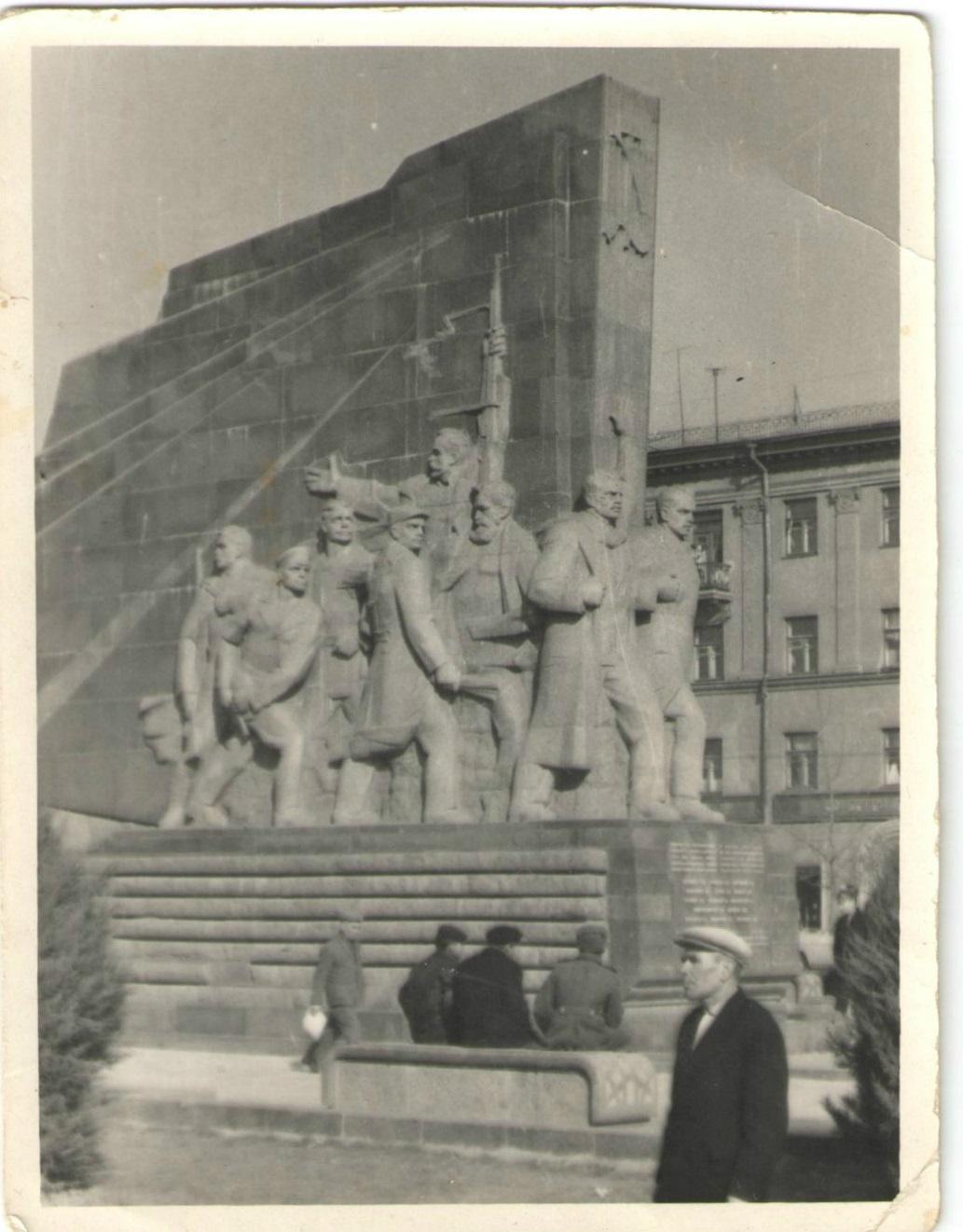

Фото у памятника воинам.

Василий Яковлевич у памятника воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны. Город Ташкент 1967 год.

Приложение 19.

Фото с женой и сыновьями.

Волокитинры Мария Ильинична с сыном Григорием на руках и Василий Яковлевич с сыном Семеном. 1953 год.

Приложение 10.

Наградной лист.

Наградной лист благодарностей генералиссимуса Иосифа Сталина участнику боев на фронтах Великой Отечественной войны гвардии сержанту Волокитину Василию Яковлевичу.

Приложение 12.

Орденская книжка.

Орденская книжка об ордене Красной Звезды 1943 года Волокитина Василия Яковлевича.

Приложение 17.

Фото с Доски почета.

Волокитин Василий Яковлевич на фото с Доски почета, 1965 год.

Приложение 11.

Фотография с фронта.

Фотография с фронта 28 апреля 1945 года Волокитин Василий Яковлевич вместе с боевым товарищем. (На фото слева)

Приложение 18.

Фото с женой.

Василий Яковлевич и Мария Ильинична. Послевоенное фото. 1947 год.

36

Приложение 3.

Приложение 3.