Министерство образования Оренбургской области

ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум»

г. Бугуруслан Оренбургской области

Исследовательская работа

Тема: «Беломорканал: Прошлое и настоящее»

Выполнил: студент 2 курса

группы 21 Т

Землянский Евгений

Научный руководитель:

преподаватель Катечкина З.В.

2017 г.

Содержание

1. Введение

2. История

3.Настоящее

4.Библиография

Приложение

Введение

Почему мы хотим об этом рассказать?

Проблема заключается в том, что нам сейчас часто выдают негативную информацию о тех годах и людях.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что появилась необходимость понять , чему верить?

Мы попытались попасть «внутрь» этого времени и побывать в тех местах ,чтобы увидеть канал нашего времени.

Приглашаем в путешествие по Беломорканалу .

Новизна данной исследовательской работы определяется изучением и выявлением достоверных сведений о жизни Беломорканала.

Объект изучения - Беломорканал

Предметом исследования является информация, которую нашли по данной теме.

Цель работы – показать историческую справедливость

Задачи для достижения поставленной цели:

Изучить литературу по вопросу.

Провести выборку материала

Подготовить презентацию

Проанализировать собранный материал и прийти к определенному заключению.

Гипотеза - если бы подростки обращали больше внимания на содержание исторических материалов, они подходили бы серьезнее к выбору своей точки зрения.

Работа проводилась поэтапно:

Составление основной информационной работы.

Проведение анализа и сравнения собранных фактов

Обозначение выводов и результатов работы.

Данная работа будет полезна и интересна тем, что позволит учащимся обратить внимание на историю создания Советских строек и правильно использовать информацию, которая должна отражать настоящие интересы нашей страны.

При написании научно-исследовательской работы применялись следующие методы: поисковый и описательный, предполагающий анализ фактов; аналитический, предполагающий сопоставительный анализ отобранных материалов.

.

1.Прошлое: История строительства

Беломорско-Балтийский канал — это не просто судоходный канал, соединяющий Белое море с Онежским озером. А также не просто важный транспортный объект, дающий выход из Белого моря через Волго-Балтийский канал на Балтику и Каспий (через Волгу соответственно), а через Волго-Донский канал в южные моря. Это целая история, начало великих лагерных строек выдающихся объектов советского времени. При строительстве появились не только водохранилища и шлюзы. В жаргонную речь, от строителей канала, добавились новые слова, например, «туфта» и «зек». В истории канала можно насчитать три периода: строительство - 30-е годы, восстановление после войны - 50-е и настоящее время.

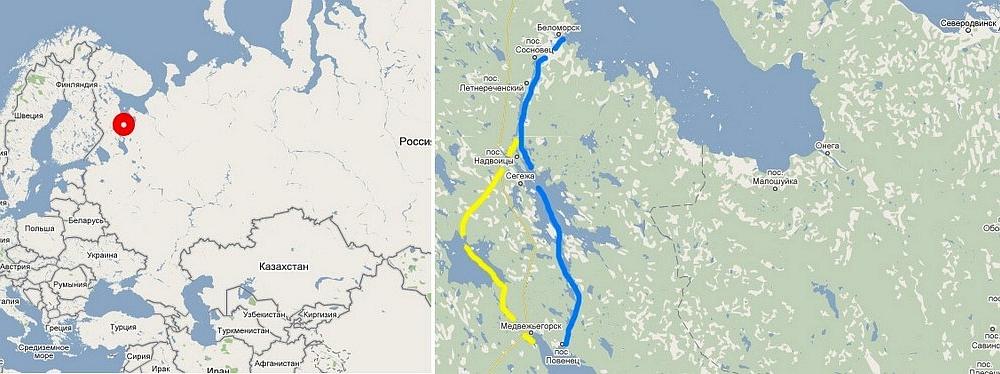

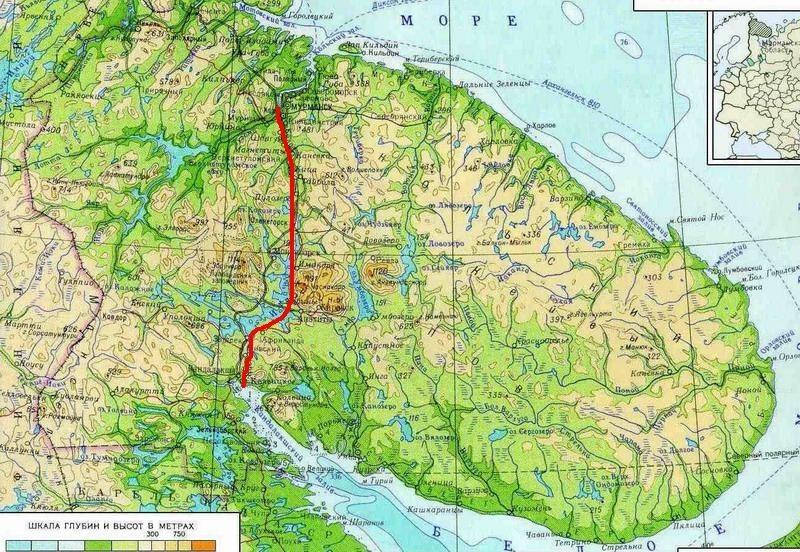

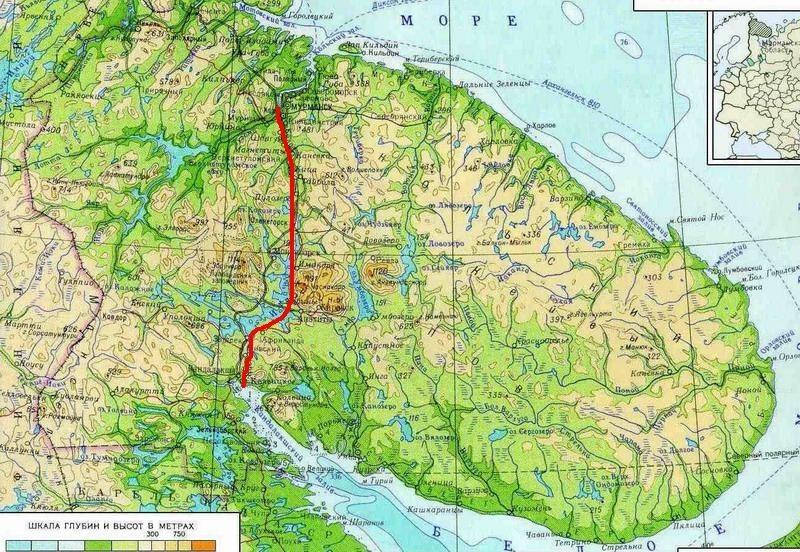

Для тех кто не курил папиросы "Беломорканал", на пачке которых было отмечено его расположение, привожу карту. А судя по запросу, популярному в яндексах - Беломорско-Балтийский канал на карте - с этим вопросом многие сталкиваются.

Канал взялся не на пустом месте. Беломоро-Онежское соединение известно с глубокой древности, а первые письменные описания этого волокового пути относятся к 15-16 векам. Впервые идея строительства судоходного канала возникла во время Северной войны и принадлежала царю Петру І, но детально за разработку проекта канала взялись только в середине 18 века. В 1922 году на основании всех предыдущих материалов был разработан проект постройки канала. Рассматривалось две основные трассы канала - западный вариант и восточный. Оба этих варианта приведены на карте справа: западный - желтый, а восточный, по которому в итоге и был построен канал, - синий.

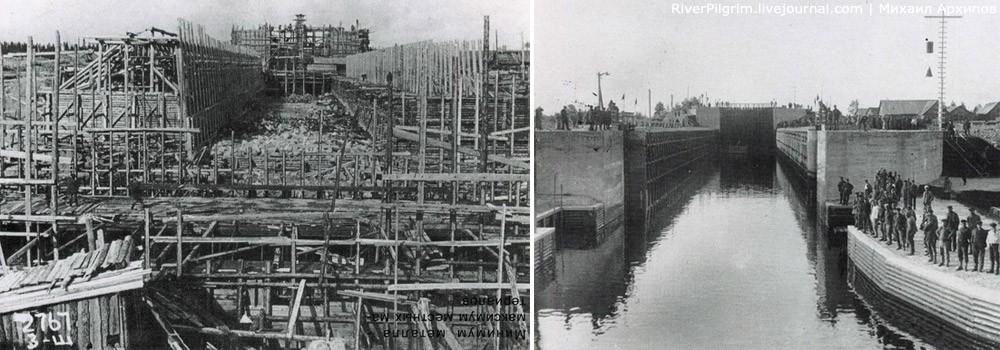

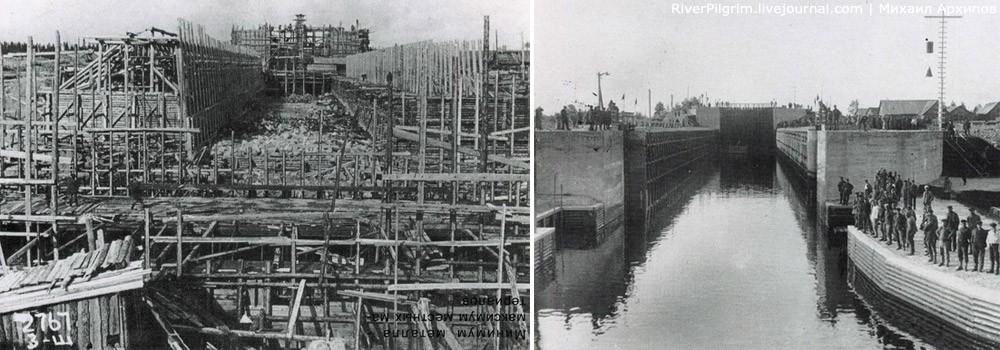

Длина обоих вариантов была практически одинаковой, они различались высотой водораздельного бьефа (западный выше восточного) и обеспеченностью его водой (восточный беднее водой и нуждался в дополнительном питании). Все сооружения по проекту 1922 года проектировались бетонными, шлюзы - однокамерными, ворота их - металлическими двухстворчатыми. Построен был в итоге восточный вариант. Шлюзы были однокамерными, но вместо бетона и железа в ход пошло дерево. Камеры и ворота были деревянными. Только к 2009 году все камеры шлюзов канала стали бетонными.

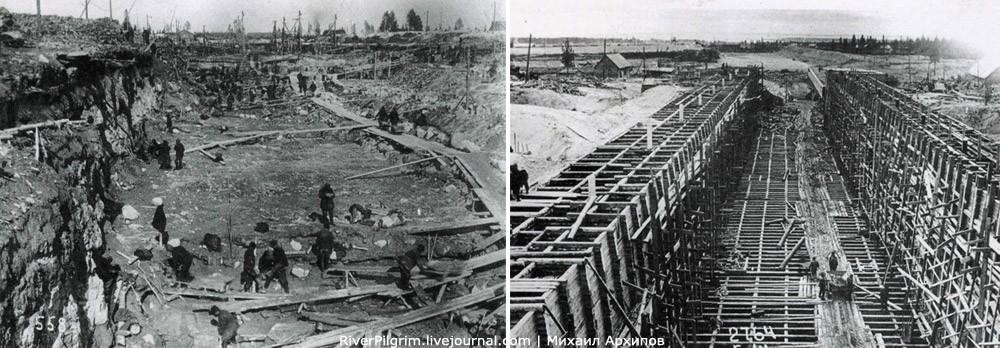

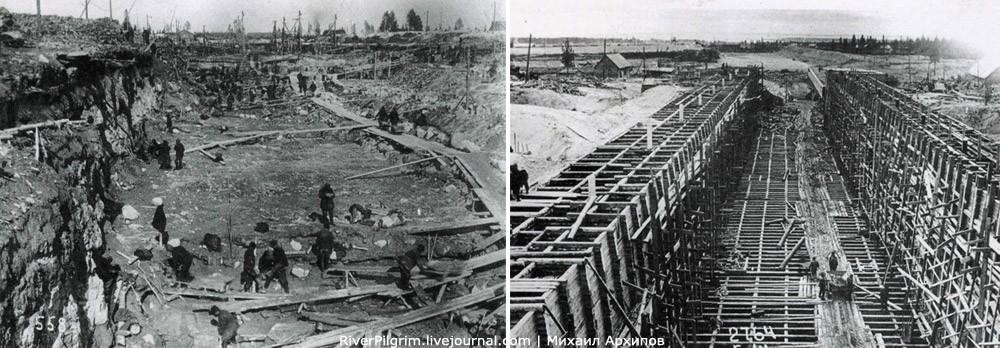

Строительство канала началось в апреле 1930 года. Срок был отведен в 3 года. Для ускорения работ изменили и габариты шлюзов и глубину канала. Габариты камер планировались в 312х20х7 метров, как это предполагалось до этого, а стали всего 133х14,3х4 метра (длина, ширина, глубина).

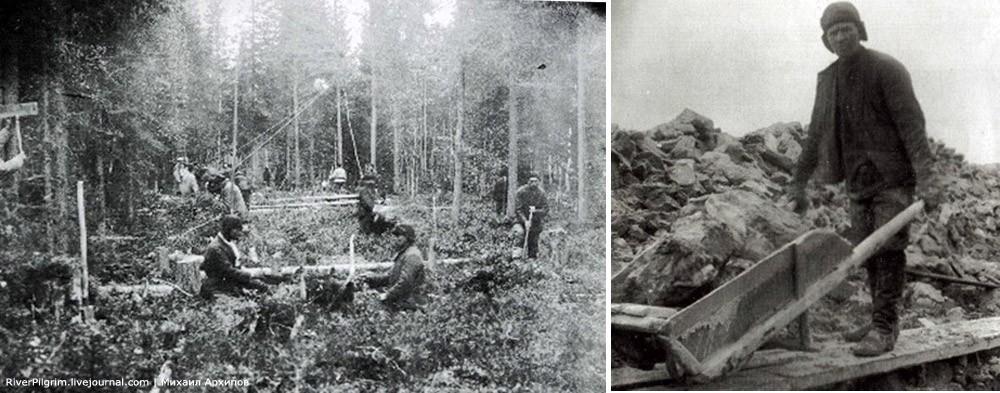

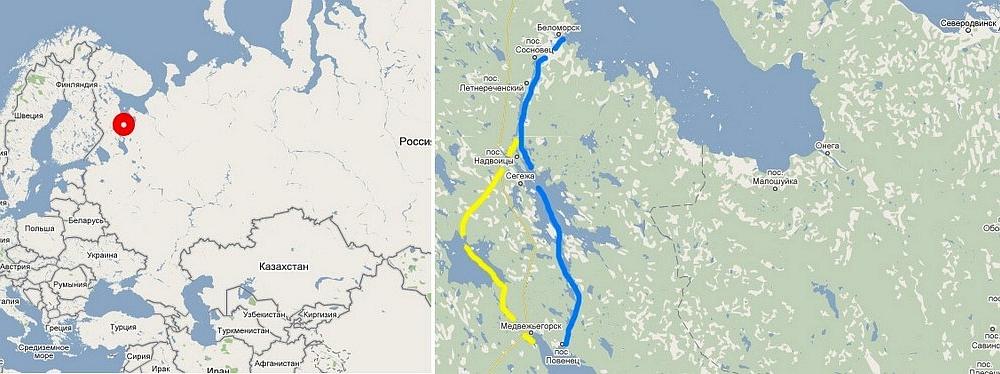

В сентябре 1930 года было издано постановление о возможности привлечения заключенных к строительству канала - строительство взяло под контроль ОГПУ. И понеслось.

Труд был ручной. Рабочих рук было целые лагеря. Лес - топором, трассу - лопатой.

Природа наделила Карелию не только богатыми лесами и озерами, но еще и скалами: их взрывали и снова дальше руками.

Строительство канала внесло след и в жаргонный фольклор. Добавились слова туфта и аммонал: "Без туфты и аммонала не построим мы канала". Аммонал - это взрывчатка. Туфта - жаргонное слово, обозначающее Технику Учета Фиктивного Труда. Появилось и слово зек. В оригинале звучало как сокращение к сокращению з/к - "Заключённый каналоармеец".

Беломорско-Балтийский канал им. И.В. Сталина (такое название он сохранил до 1961 г. ) был открыт в августе 1933 года. По официальным данным за время строительства (1931—1933 г.) умерло 10 936 заключённых. После окончания строительства на эксплуатации канала была занята 71 тысяча заключённых.

2. Канал 1941-1945

За время Великой Отечественной войны канал, как стратегически важный объект, претерпел разрушения: южная его часть была полностью уничтожена. Произошло это потому, что во время войны западный берег канала был захвачен финнами. В 1941 году советская сторона взорвала 7 шлюзов в районе Повенца. После завершения войны повреждённые объекты были восстановлены и канал был вновь введён в строй в июле 1946 года.

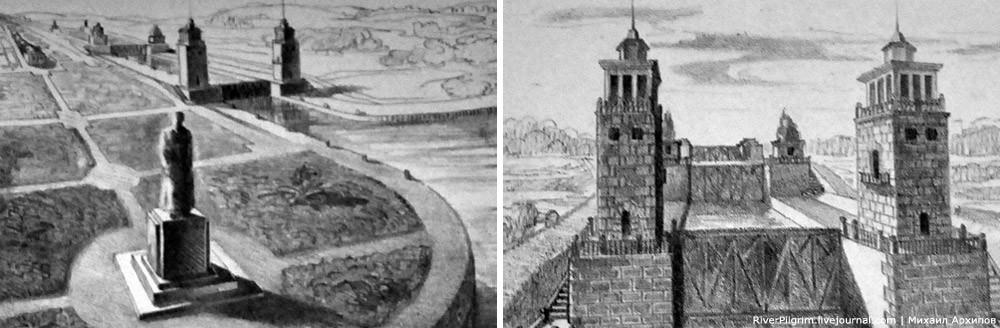

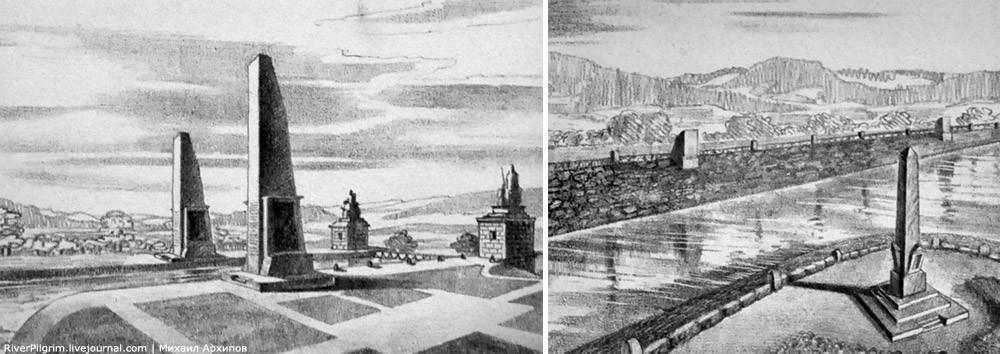

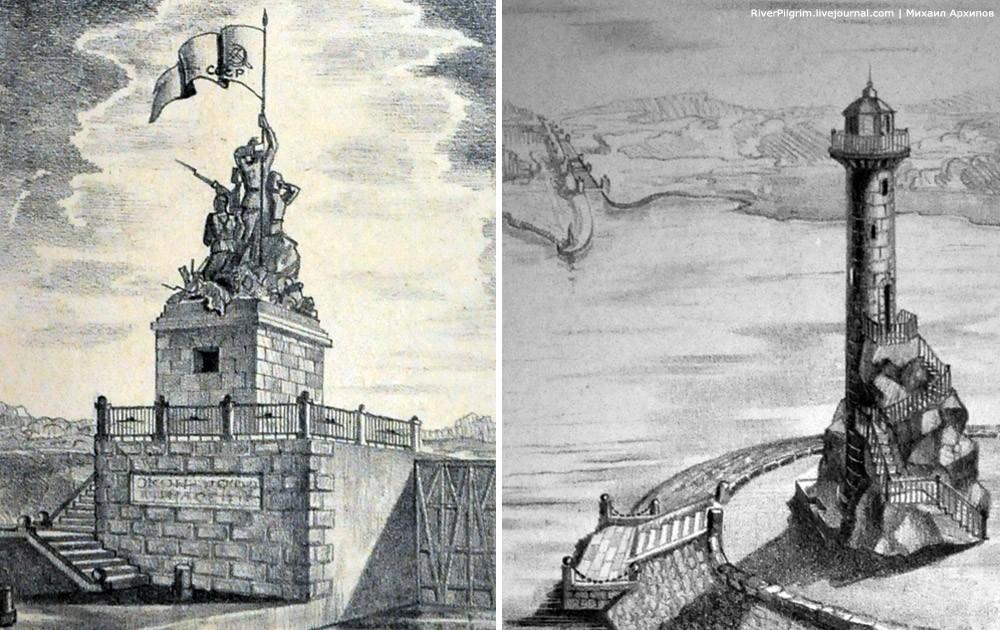

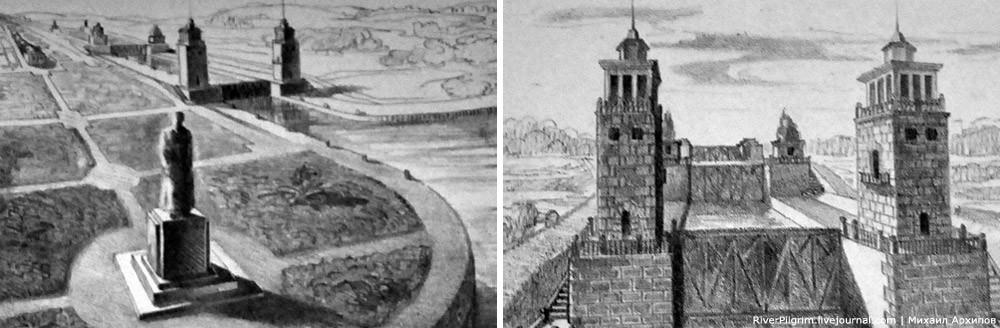

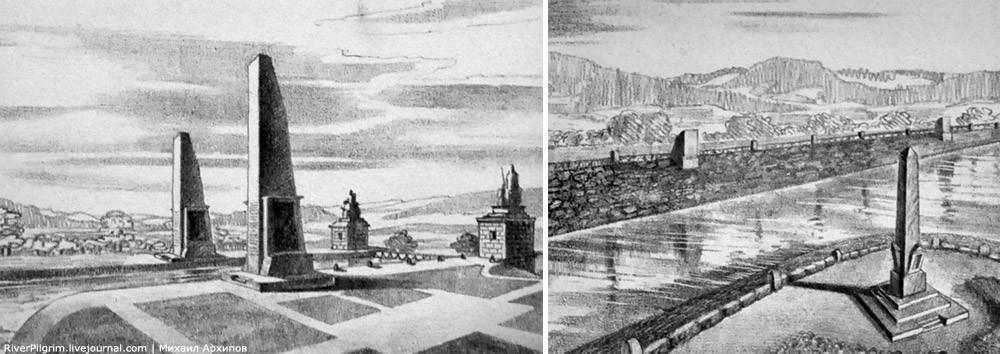

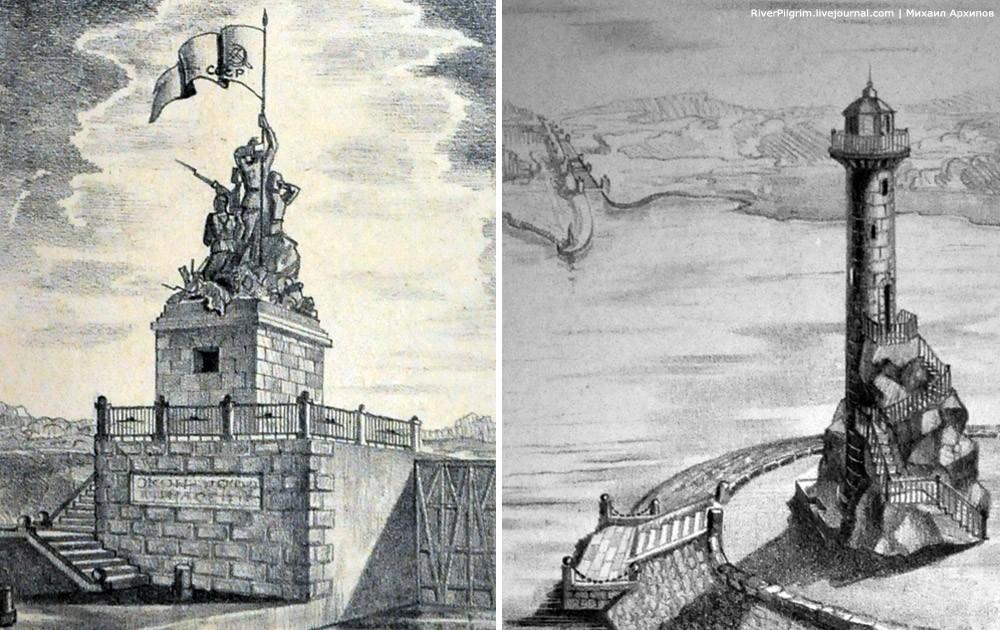

В 1950 году было принято решение о капитальном ремонте и реконструкции канала. По проектам некоторые шлюзы должны быть перестроены, а на трассе канала появится монументы в честь победы в Великой Отечественной войне.

Так должен был выглядеть шлюз №1 с Онежского озера.

...пилоны у верхней камеры шлюза №7 и обелиск памяти павшим у шлюза №5.

Башня шлюза №5 и маяк в Онежском озере у входа в канал.

Но планам так и не было суждено сбыться. Тематику памяти героям Великой Отечественной впоследствии реализовали на строившемся Волго-Донском канале. На Беломоре к середине 50-х годов заменили ворота с деревянных на железные, углубили канал до 5 метров (в начале была глубина 3 метра), а к концу 50-х годов провели электрификацию объектов инфраструктуры канала.

Любопытно, что в 30-е годы был разработан проект строительства второй ветки канала, доступной для крупных морских судов, с гарантированной глубиной не менее 6,4 метров.. Изначально её предполагалось построить к концу 30-х годов, но команды на постройку не поступило и проект так остался невоплощенным. Примечательно, что для его реализации потребовалось не только увеличение запаса водохранилищ, но и поднятие уровня Свири с затоплением большей части Петрозаводска и прибрежных сел.

* * *

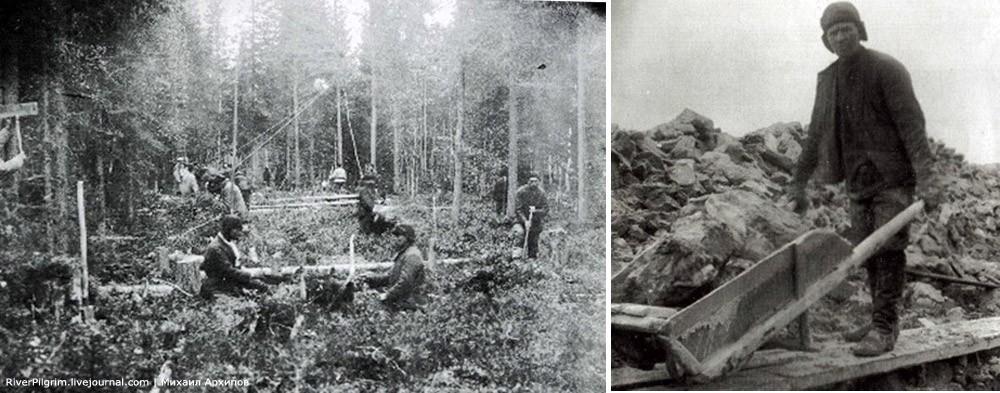

Своего рода продолжением Беломорканала должен был стать Кольский канал, проект которого также был разработан, но не реализован. Этот канал должен был соединить Кандалакшинский и Кольский заливы через Кольский полуостров. Канал планировался доступным для морских судов и должен был сократить путь между Ленинградом и Мурманском на 1000 километров. Эта водная артерия открывала бы доступ грузов в центральные районы Кольского полуострова непосредственно в морских судах. На Кольском водном пути проектировалось 110 сооружений, в том числе 26 шлюзов, 33 плотины, 36 каналов, 8 дамб и 7 водоспусков. Разность уровней между наивысшей точкой водораздельного участка Кольского канала и уровнем моря равна 147 метрам, поэтому средний напор на шлюзах составил бы 10-13 метров. Продолжительность навигации на канале в среднем составила бы 5 месяцев.

* * *

3. Настоящее

С открытием в 60-х годах Волго-Балтийского водного пути, соединившего Волгу и Дон с Балтикой, возрос грузопоток идущий по Беломорканалу. Новые серии грузовых судов строились с учетом имевшихся габаритов камер. В 1970-х годах была проведена ещё одна реконструкция канала. В ходе этой реконструкции гарантированная глубина судового хода была доведена до четырёх метров, и канал стал частью Единой глубоководной системы СССР. Пик грузоперевозок пришелся на середину 80-х годов.

Но в 90-е годы, с развалом пароходств и транспортных линий, когда встали на прикол, были проданы, или порезаны тысячи судов грузопоток на канале невероятно упал. В конце 90-х самыми частыми судами стали караваны грузовых судов идущих из Сибири (Лена, Енисей, Обь) на работу и продажу в Европу. Но это был поток в одну сторону. В другую грузов почти не было.

С 2002 года по каналу начались нефтеперевозки с Волги и Камы на Белое море, где с речных танкеров нефть перекачивали на морские танкеры. Закончилось это разливом нефти и загрязнением Белого моря. Преднамеренное банкротство крупнейшего речного пароходства занимавшегося нефтеперевозками - "Волготанкера" (на пару с ЮКОСом) - поставил крест и на этом.

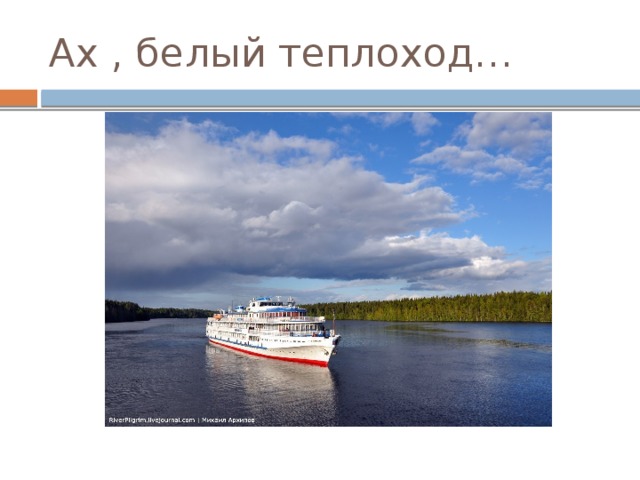

Но начало развиваться пассажирское судоходство. Первый рейс теплохода с туристами состоялся в 2001 году и на сегодняшний день предлагаются круизы на Соловецкие острова из Санкт-Петербурга, Москвы и волжских городов. С развитием новых нефтеносных месторождений на Севере (Варандей) начались перевозки оборудования с Европы через Беломоканал. Работают линии по перевозке древесины на Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат.

* * *

Предлагаю посмотреть как выглядит канал в наше время. Начнем с Повенчанской лестницы, находящейся в южной части канала, у Онежского озера. Здесь начинается лестница из шлюзов - подъем из озера на водораздел. За 4 часа теплоход проходит 7 шлюзов, следующих друг за другом. На фото: вид на Онежское озеро и шлюзы №1-4. Виден также маяк в озере у входа в канал. Можно сравнить с тем, какой планировали сделать.

А это вид на другую часть "лестницы", со стороны озера. Шлюзы №5-7.

Затем теплоход выходит в Волоозеро и далее следует по озерам (Маткозеро, Телекино), соединяющимся каналом, по пути проходя шлюзы №8 и 9.

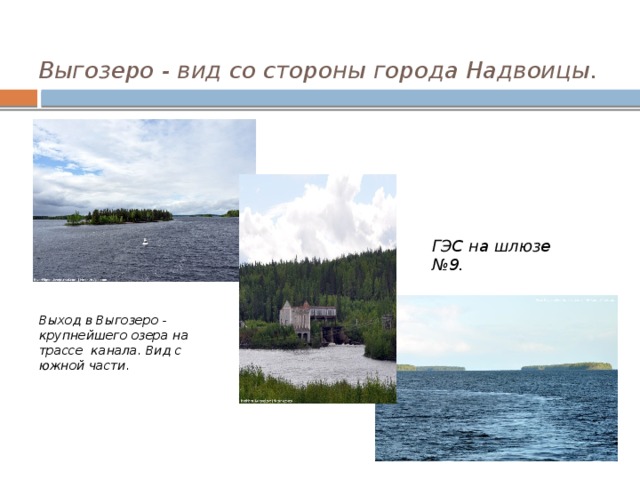

ГЭС на шлюзе №9.

Выход в Выгозеро - крупнейшего озера на трассе канала. Вид с южной части.

Выгозеро - вид со стороны города Надвоицы.

После сотен километров берегов, скал и лесов непривычно видеть такие признаки "цивилизации". Алюминиевый завод в Надвоицах, действующий с 1954 года.

Тоже Надвоицы.

Шлюз №10 в Надвоицах.

Шлюз №11 прошедший реконструкцию в этом году.

До этого времени он был последним имевшим деревянные стенки. Сейчас их заменили на такие, украшенные надписями "С горки не спускать", "При маневрах не толкать" и другим на эту тематику.

Трасса канала между шлюзами №11 и 13.

Шлюз № 14.

Шлюз №15.

Шлюз №15.

Теплоход на рейде поселка Сосновец, ниже шлюза №15.

Навесных автодорожных мостов над каналом нет - дорога проходит по воротам шлюзов

В городе Повенец, за шлюзом N2, к 70-летию ББК была построена церковь в память о строителях канала.

Навесных автодорожных мостов над каналом нет - дорога проходит по воротам шлюзов.

Железнодорожный мост здесь всего один, но зато какой! Об уникальном разводном Шиженском железнодорожном мосте, находящемся в районе Беломорска, я уже рассказывал. Это разводной мост откатно-раскрывающейся системы. Был введен в эксплуатацию в 1952 году. Подобных сооружений в мире всего два - один в Канаде, а другой - этот самый мост в Беломорске.

На этом знакомство с Беломорско-Балтийским каналом можно считать состоявшимся.

ЛИТЕРАТУРА

Андреева 1957 — Андреева С.И. О пьесе Н. Погодина «Аристократы» // Ученые записки Ленинградского государственного университета. 1957. № 230. Серия филологических наук. Вып. 32. С. 187—202.

Авдеенко 1989 — Авдеенко А. Отлучение // Знамя. 1989. № 3. С. 5—73. № 4. С. 78— 133. Балухатый 1936 — Балухатый С. Литературная работа М. Горького. Список первопечатных текстов и авторизованных изданий, 1892—1934. М.; Л., 1936. Беломорканал 1934 — Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. [М]., 1934.

БСЭ 1938 — Большая советская энциклопедия. Т. 40. М., 1938.

БСЭ 1950 — Большая советская энциклопедия. Т. 4. Б.м., 1950.

Булгакова 1990 — Дневник Е. Булгаковой. М., 1990.

Галушкин 1991 — Галушкин А. Четыре письма Виктора Шкловского // Странник. 1991. Вып. 2. С. 75—80.

Геллер 1974 — Геллер М. Концентрационный мир и советская литература. Лондон, 1974.

Голованова 1994 — Голованова Е. Когда не дают быть писателем // Лицо и маска Михаила Зощенко. М., 1994. С. 311—318.

Горький 1974 — Горький М. Полн. собр. соч. Т. 20 М., 1974.

ГУЛАГ 1992 — ГУЛАГ в Карелии. Сборник документов и материалов. Петрозаводск, 1992.

Интернетресурсы

Шлюз №15.

Шлюз №15.