АНАЛИЗ ПОРТРЕТА

АЛЕКСАНДРА БЛОКА КОНСТАНТИНА СОМОВА

К ПОРТРЕТУ А. А. БЛОКА

Под беломраморным обличьем андрогина

Он стал бы радостью, но чьих-то давних грез.

Стихи его горят – на солнце георгина,

Горят, но холодом невыстраданных слез.

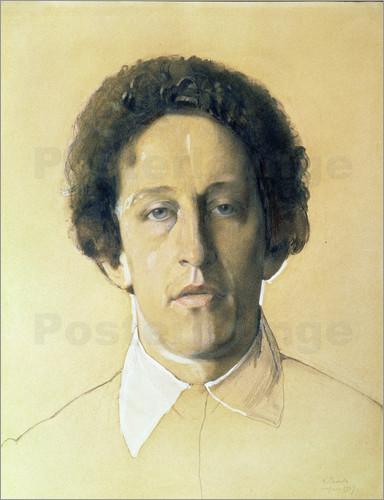

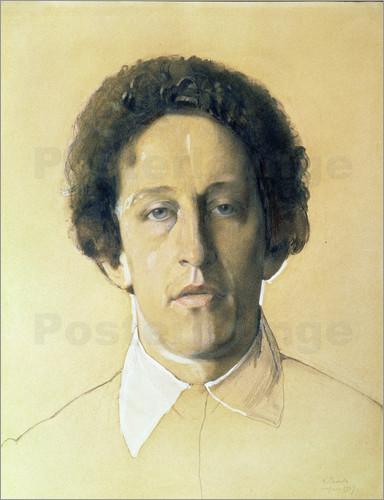

К.А.Сомов. Портрет А.А.Блока, 1907 г.

Бумага, графитный карандаш, цветной карандаш, гуашь 38 х 30. ГТГ. Москва.

Портрет поэта-символиста Александра Александровича Блока (1880–1921) написан художником-символистом – Константином Сомовым, разделявшим эстетические воззрения этого художественного направления. Обострённо-скульптурная пластика лица А.Блока поражает совершенством исполнения, так характерным для портретной галереи К.Сомова. Артистизм облика самого портрета мягок, меланхоличен, замкнут. Слегка усталым взглядом великий символист взирает на мир спокойно, как мудрец, ничему не удивляясь.

Лицо Блока Сомов уподобляет сакральной маске, выявляющей таинственный внутренний мир поэта, его истинный облик, будто проступивший из вечности. Это впечатление усилено фронтальной точкой зрения, симметричностью и застылостью черт лица. Поэт представлен в состоянии творческого транса: взгляд его затуманен, губы полуоткрыты. Отстраняясь от реальности, он пророчески постигает сокровенные тайны мироздания.

Современники сравнивали лицо Блока с ликом греческого бога - Аполлона Мусагета. Ореол из кудрей, обрамляющих лицо, вызывал ассоциации с лавровым венком – непременным атрибутом бога искусств. Мраморная бледность лица, подчеркнутая белилами, соединяется с бесплотной прозрачностью теней. Чистый лист, ставший фоном портрета, воспринимается как духовное пространство, наполненное ровным предвечным светом. Диссонанс между мягкой светотеневой лепкой лица и едва намеченной линией плеч подчеркивает трагический разрыв между устремленностью духа и телесной недовоплощенностью, характерный для эпохи Серебряного века.

Изображение Блока не имеет никакого отношения к излюбленному К.Сомовым ретроспективному жанру. Напротив, он пугающе точен в своей психологической характеристике и натурной убедительности, как и удивителен виртуозной техникой. Ровный, холодный свет направлен прямо на лицо поэта, освещая его красивые, но неподвижные черты, в которых таится усталость и душевная надломленность. Художник не проявляет личного чувства к своей модели, с холодной проницательностью он создает драматический образ современника.

Облик Блока на портрете Сомова открывает его "надмирность", отделенность от сущего. Он осенён поэзией и испепелён страстями, властен и холоден. Как из бронзы высеченное неподвижное лицо, окруженное нимбом волос, живые губы и нездешние, ледяные глаза. Это голова бога, стыдящегося грязи вокруг себя.

Портрет К.А.Сомова современники соединяли с тем "автопортретом", который можно было составить по стихам А. Блока. Портрет представляет собой карандашный рисунок, чуть тронутый гуашью и белилами. В течение нескольких сеансов художник не просто писал портрет, но и воплощал свое представление об авторе "Стихов о Прекрасной Даме", "Снежной маски", "Незнакомки". В продолговатом лице А. Блока, окаймленном шапкой густых вьющихся волос, художник умело передает холодный, "зимний" взгляд серо-голубых глаз, подчеркивает розоватость полуоткрытых губ, чуть обозначает белилами вертикальную складку, перерезающую гладкий лоб. Лаконичными изобразительными средствами художник воссоздает и присущую А. Блоку "восковую недвижность черт", которую упоминали современники, и тот "взгляд бесцветный очей божественно пустых", о котором писал Вячеслав Иванов в стихотворении, посвященном поэту.

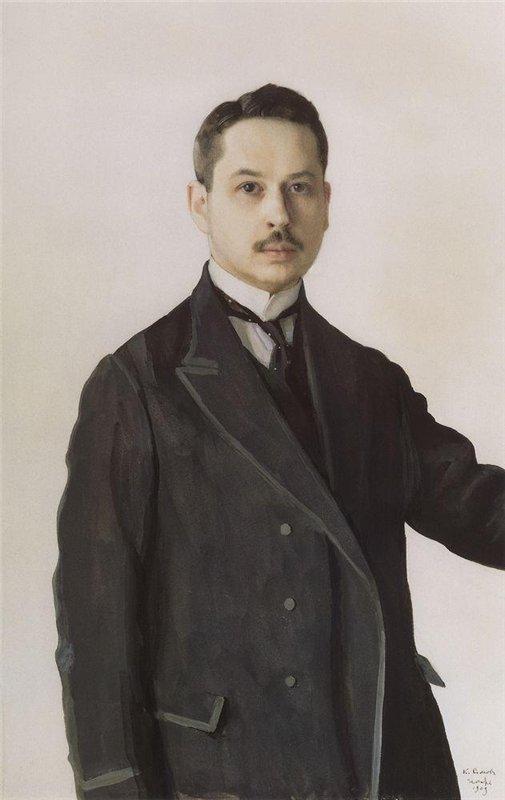

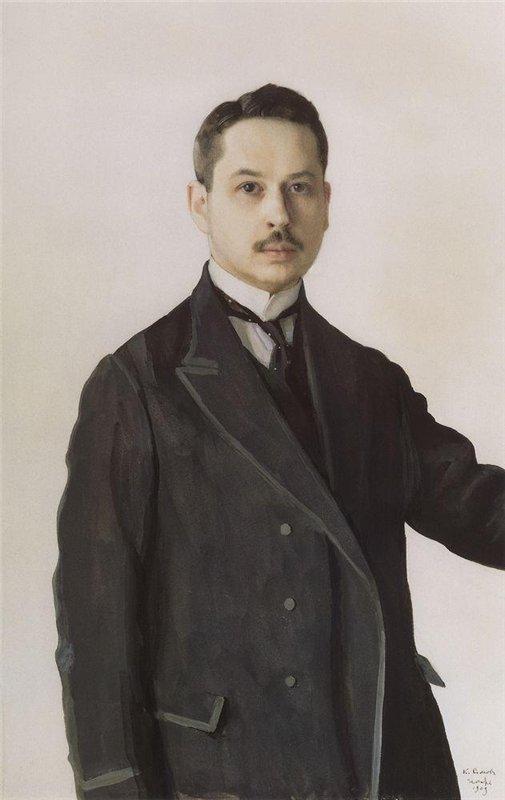

К. Сомов. Автопортрет.

Сомов Константин Андреевич (1869 - 1939), живописец и график. Сын А. И. Сомова, хранителя Эрмитажа и редактора «Вестника изящных искусств». С детства мечтал стать живописцем. Учился в Академии Художеств у И.Репина, преподавал там же, академик с 1914 г. Ещё в гимназии тесная дружба связывала его с А.Бенуа, Д.Философовым, позднее – с С.Дягилевым – организаторами общества «Мир искусства». Представитель петербургского модерна, один из основателей журнала и объединения "Мир искусства". В 1903-1910 гг. член Союза русских художников. Увлекался изысканной живописью французского рококо. Автор островыразительных живописных и графических портретов А. П. Остроумовой (1901, ГРМ), "Дама в голубом платье" (портрет Е. М. Мартыновой, 1897-1900), А. А. Блока (1907), М. А. Кузмина (1909, все – в ГТГ) и др. Он создаёт свой особый «сомовский» мир. В 1923 г. выехал за границу, с 1925 г. жил и в 1939 г. умер в Париже.

Сомову принадлежит серия графических портретов его современников – интеллектуальной элиты (В.Иванов, А.Блок, М.Кузмин, Ф.Соллогуб, Е.Лансере, М.Добужинский и др.), в которых он употребляет один общий приём: на белом фоне – в некой вневременной сфере – рисует лицо, сходство в котором достигается не через натурализацию, а смелыми обобщениями и метким отбором характерных деталей. Это отсутствие примет времени создаёт впечатление статичности, застылости, холодности, почти трагического одиночества.

Ценным в творчестве Сомова является свойственная ему взыскательность и безграничная требовательность к себе, его стремление к совершенному мастерству. Современники указывают на поражавшее их терпение, с каким Сомов работал над своими произведениями.

«Он был для меня, — пишет А. П. Остроумова-Лебедева, — образцом большого мастера, который, обладая огромным талантом, считал необходимым очень упорно работать над каждой своей вещью, добиваясь совершенства техники и наиболее выразительной передачи своих внутренних переживаний».

В искусстве Сомова получили отражение не одни только «болезни века», а и жажда жизни, красоты, страстная любовь к природе.

В 1900-е годы Сомов достигает в живописи и графике изысканности и высокого мастерства. Цветовая гамма его картин мягка и гармонична; композиция – строго продуманна и завершена; линия – гибка, наполнена. Мастерство Сомова словно «эмансипируется», отделяется от предмета и его смысла, приобретает самоценность. Но в то же время оно может придавать непосредственную содержательность форме. Именно таким оно представляется в графических портретах второй половины 1990-х годов, исполненных в смешанной технике угля, акварели, гуаши, иногда сангины.

С.Маковский так писал о технике К.Сомова: «Загадочный рисунок у Сомова. Не яркий, не быстрый, но какой-то особенно живой и вкрадчивый. Иногда – словно колеблющийся, иногда – парадоксально неправильный и всегда - тонко выявляющий интимный характер формы. В результате – удивительно точный рисунок, без всякой ремесленной обычности, мелочливо завершённый – без неприятного педантизма. Сомов в каждом произведении как будто выискивает «всё сызнова», не пользуясь умением навыка, которым обыкновенно злоупотребляют опытные рисовальщики. Он медленно, с любовной осторожностью определяет очертания, отказываясь от виртуозности, для углублённого и трепетного искания линии…по той же причине создано им сравнительно немного, и всё созданное так ценно, начиная с декоративных заставок для иллюстрированных изданий и кончая портретами».

Наиболее значительные из их – портрет А.Блока (1707 г.), а так же портреты М.Кузмина, М.Добужинского. Эта сери портретов представляет нам художественную и артистическую среду, близко знакомую художнику и глубоко им изученную. Серию графических портретов Сомова необычайно высоко оценил художник А.Бенуа. Он писал: «Эта с виду невзрачная коллекция «головок на лоскутках» будет говорить о нашем времени такие же полные и верные слова, как говорят рисунки Гольбейна о дворе Генриха VIII, а пастели Латура о днях Помпадур».

Сомовский портрет Блока был выполнен, как и врубелевский портрет Брюсова, по заказу мецената Рябушинского для журнала «Золотое руно». Современников поражала та точность, с которой были переданы черты лица великого поэта и специфическая для него застылость взгляда и общего физиономического выражения. Своеобразие модели давало художнику возможность обыграть выразительный контраст: очень схожий, достоверный – «как живой» - облик поэта и мертвенность его лица, напоминающего маску.

Мотив маски, столь популярный в живописи мирискусников, став «внутренней» принадлежностью портретного жанра. Блок словно навеки наделён маской и никогда с ней не расстанется, как бы он этого ни хотел. Вместе с тем, маска является и принадлежностью самого Сомова. В этом смысле многие его портреты автопортретны. У него из-под маски смотрит страдание, обездушенность становится признаком наличия души, хотя и больной, угасшей.

В написанном Сомовым портрете Блок видит выявление в его облике иронического «арлекинства». Он видит в нем не «победу духа над стихией», а жалкого паяца, отравленного иронией мертвеца, побежденного этой стихией. Оценка Блоком своего портрета двойственна: «Мне портрет нравится, хотя и тяготит меня». По свидетельству современника, уже и много позже, в октябре 1917 года, Блок говорил: «Портрет Сомова мне не нравится. Сомов в этом портрете отметил такие мои черты, которые мне самому в себе не нравятся…».

Точной даты знакомства Блока с художником нет. Любовь Дмитриевна, жена Блока, описывая зиму 1901 года, замечает: «Прибавились встречи (с Блоком) у Боткиных... Бывал молодой Сомов, который пел старинные итальянские арии». Общались ли они? Как бы то ни было, работы его поэт знал. Он вспоминал в статье «Литературные итоги 1907 года» «прелесть сомовского фронтисписа», имея в виду альманах «Северные цветы» за 1901 год.

Блок относился к художнику с неизменным пиететом и ценил его отзывы и советы. В письме В. Я. Брюсову от 13 января 1907 года, вскоре же после премьеры своей пьесы, он не преминул отметить: «Постановка «Балаганчика» меня радует. Художники (и даже Сомов, очень недовольный театром Комиссаржевской вообще) очень хвалят». Блоку чрезвычайно, нравились все сомовские работы.

...После встречи на вечеринке «Нового пути» А.Блок и К.Сомов встречались весьма часто, Сомов бывал в доме Блоков не только когда рисовал его, но и просто в гостях, и, принимаясь весной 1907 года за портрет Блока, художник рисовал человека, которого давно знал. Блок позировал Сомову у себя на квартире на Лахтинской улице в Петербурге. Сеансы начались в конце марта. 7 апреля Блок в письме к матери замечает: «Сомов уже подкрашивает меня». Через некоторое время он пишет ей же: «Сейчас Сомов показал нам мой рот и нижнюю часть лица - очень мне нравится».

Гораздо меньше известно об отношении художника к поэту. В период их наиболее тесного общения, в 1907—1908 годах, Сомов бывал у Блоков довольно часто, принимал подарки и благодарил словами, которые нельзя объяснить одной лишь любезностью. «Милый и дорогой Александр Александрович,— писал он 12 ноября 1908 года, — Я был очень обрадован, получив Ваш подарок, книгу «Земля в снегу» с милой, чудесной подписью! Очень тронут Вашей постоянной ко мне добротой и милой памятью обо мне! Крепко жму Ваши руки. Сердечно Ваш К. Сомов». И — письмо без даты, скорее всего, того же периода: «Дорогой Александр Александрович, тысячу раз благодарю за дорогой для меня подарок! Любящий Вас К. Сомов».

Любовь, однако, если и была, прошла довольно скоро. Они встречались все реже, а потом эти встречи по договоренности совсем прекратились.

В воспоминаниях немецкого переводчика Блока – Иоганнеса фон Гюнтера, относящихся к 1906 году, есть такая характеристика поэта: «Раннее утро. Таким ли я представлял себе Блока? Именно таким. На нём широкая чёрная куртка с узким белым воротником. Он ещё молод, ему двадцать шесть лет, но в его облике не осталось уже ничего юношеского. Среднего роста, стройный; правда, в фигуре есть какая-то приземистость, отчего порой он кажется чуть-чуть неловким. Его каштановые волосы слегка кучерявятся; безбородое лицо, даже когда он весел, выглядит до странности собранным. Говорит он медленно. Его светлые глаза можно назвать скорее печальными. Губы полные и удивительно красные. Над высоким овальным лбом – нимб своенравия и мечтательности. Движения медленные, иногда почти неуклюжие. Нельзя назвать его добрым или сердечным, но невозможно его не любить. Так может выглядеть только поэт…

Он был очарователен. Он так сильно верил в самого себя, что другим приходилось верить ему. Как новый Антиной, он в глубине души так сильно любил себя, что другие не могли не любить его. Мы все любили Блока. Тысячи людей любили его. И не только женщины – вся русская молодёжь жила тогда блоковскими стихами… Мне повезло. Как раз в это время с него писался портрет, и мне было разрешено при этом ежедневно присутствовать. Один миллионер хотел для своего журнала «Золотое руно» получить портреты всех современных поэтов и сделал заказ живописцу и графику Сомову. Серией совершенных работ художник должен был увековечить для потомства Блока, Иванова, Кузмина и Сологуба…

Здесь царил совершенно другой духовный климат, чем в доме Блоков. Слова были, правда, почти такие же, и тем не менее всё было иное. Как это назвать? Магически-романтическая темнота блоковского мира уступала здесь место просвещенной и чистой прозрачности, которая хотя и не чуждалась мистики и даже заигрывала с магией и чернокнижием, но всё же в основе своей была свободной и самостоятельной и вовсе не тяготела к мечтательству.

Новая античность, к которой в лице Сомова добавлялся дух французского восемнадцатого века.

Элегантный остроумный Сомов был незаурядной личностью… он принимал живое участие во всех беседах, продолжая при этом усердно работать над портретом. Ни одной лишней линии… Он без сомненья был одним из лучших графиков той золотой эпохи русского искусства…».

М. А. Бекетова утверждает, что портрет работы Сомова «дает превратное представление о Блоке», что на его мать он произвел «тяжелое впечатление», так как «выражение рта и глаз неприятное и нехарактерное для Блока, освещенное художником субъективно. Вместо мягких кудрей на портрете тусклые шерстяные волосы».

Автор монографии о Сомове И.Пружан полагает, что родные не могли быть объективными: «Они знали поэта совсем другим — живым, веселым, простым. Но его натура была противоречивой и многогранной. Человек нежной и деликатной души, обладавший исключительным богатством духовного мира, он нередко прятался за своеобразную защитную оболочку — был на людях горд, замкнут, сдержан. Таким вошел Блок в сознание современников...». Затем цитируется уже известное читателю высказывание Е.Кузьминой-Караваевой о лице, высеченном из камня. А в добавление к нему подвёрстывается цитата из воспоминаний Е.Иванова: «... я увидел в лице его какую-то «восковую недвижность черт», точно восковую маску забралом он опустил на лицо». И далее: «Художник К. Сомов в своем портрете Ал. Блока задачей своей точно поставил выявить, подчеркнуть эту восковую маску «до ужаса недвижных черт» его лица». Можем прибавить еще один как будто бы веский аргумент, выдвинутый Г.Чулковым: «... в глазах Блока, таких светлых и как будто красивых, было что-то неживое — вот это, должно быть, и поразило Сомова».

Соответствие этих мнений изображению все сильнее укрепляет традицию, согласно которой портрет Блока работы Сомова ценится, прежде всего, именно за схожесть с оригиналом. «Какое богатство наблюдения открывается…в застывшем, энигматическом (загадочном) взоре Блока», — полагал С.Эрнст. Со своей стороны, И.Пружан, соглашаясь с тем, что «Сомов не стремился дать всестороннюю исчерпывающую характеристику поэта», отмечает: «…художника привлекало в нем прежде всего то, что отвечало его собственному мироощущению. Вот почему преобладающим в портрете стала трагическая маска Блока — его замкнутость, неприступность, погруженность в себя».

| Возвращаясь памятью к началу века, Б.Пастернак подчеркивал: "Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени". В этом "зрелищном понимании биографии" портрет занимал особое место. В те годы, когда искусство воспринималось в отражении поэзии, а поэзия внушалась искусством, портрет являлся своеобразным двойником, с которым обращались как с поэтическим образом ("Когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе"). В своем стихотворении "К портрету Блока" И.Анненский обращался одновременно и к поэту, и к его изображению. Портрет заставляет вспомнить и краткую характеристику внешности А. Блока, данную М. Горьким: "Строгое лицо и голова флорентийца эпохи Возрождения". Посылая матери фотографию сомовского портрета, А. Блок сопровождал его стихами из только что написанной "Клеопатры": "Я сам, позорный и продажный, С кругами синими у глаз…". Первое время портрет нравился поэту, но тяготил его. Спустя четыре года А. Блок высказывался о портрете весьма определенно: "Портрет Сомова нисколько не похож на меня, и я не хочу его подписывать". Но выйти из портретной рамы А. Блоку не удалось: современники, мемуаристы и биографы поэта поневоле связывали личность поэта с портретом художника К. Сомова. |

Вот краткие мнения о портрете современников А.Блока:

- «Мертвенный портрет» по словам М.Добужинского,

- «Лицо со средневекового надгробного памятника. Восковая неподвижность черт, застылость лица странная» - Маковский.

- «Классическое мертвое лицо» - Иван Бунин.

- «Оцепеневшее лицо представлялось маской, покровом уснувших бурь, под ними хаос шевелится. Трупная плоть, что-то неживое в глазах и умное истолкование могильного».

- Андрей Белый писал так: «Вампирские губы, которую неумеренно подчеркнул в нем Сомов» .

По свидетельству Бекетовой «эти тусклые шерстяные волосы произвели тяжелое впечатление на родственников и друзей».

И далее - что говорила сама модель: «Портрет Сомова мне не нравится. Сомов в этом портрете отметил такие мои черты, которые мне самому в себе не нравятся».

В свое время А.Бенуа верно охарактеризовал Сомова, указав на то, что его искусство «не захватывает широкого круга идей, не дает мощных, укрепляющих и поднимающих дух образов. Рядом с, безусловно, великими произведениями живописи оно покажется, пожалуй, мелким, во всяком случае, болезненным, слишком изнеженно тонким».

В этих словах много правды, но вместе с тем тот же Бенуа справедливо говорит о выдающемся таланте Сомова, о том, что он является «настоящим поэтом», «настоящим художником».

Сомовым было создано немало подлинно прекрасных произведений, ставших классическими для русского искусства. К ним, в том числе, можно отнести и его интересную серию графических портретов русской интеллигенции, и среди них «Портрет Александра Блока». Портрет Блока принадлежит к числу лучших в русском искусстве портретов великого поэта, выполненных с натуры и тем особенно ценных для нас.

Ю. Подкопаева и А.Свешникова не исключают эту сомовскую работу из его серии «блестящих по маэстрии, сходству и оригинальных по толкованию портретов деятелей русской культуры». Они еще раз возвращаются к «маэстрии этого рисунка, одного из самых блистательных в графике Сомова». И в самой последней книге о художнике Е.Журавлева решительно утверждает: «Портрет Блока принадлежит к числу лучших графических портретов Сомова», хотя и признает, что «в действительности Блок был сложнее, романтичней» и что поэт «не был так замкнут и внутренне обособлен, как изобразил его Сомов».

Остается выяснить, что говорили коллеги художника по «Миру искусства». Они были неоднозначны в своих оценках. А. Н. Бенуа восхищался всем циклом в целом. А. Я. Головин считал, что «внешность Блока хорошо передана... он похож, но «подсахарен» ... Блок был мужественнее. Сомов сделал его женственным и слабоватым». М. В. Добужинский, обычно благожелательный, на этот раз резковат: «Он был более красив, чем на довольно мертвенном портрете Сомова».

А.Н.Бенуа в своей статье «Первая выставка «Мира искусства» так написал о К.Сомове: «Люди Сомова не говорят, не улыбаются, не заискивают перед зрителем, не «строят ему глазки». Они глядят просто со всем сознанием, со всем напряжением своей духовной силы, и это простое спокойное «глядение» сообщает сомовским рисункам монументальную торжественность. Вспомните взгляд его Блока, такой тяжёлый и рассеянный…».

И.Грабарь, художник и искусствовед, писал о К.Сомове в статье «Введение в историю русского искусства» так: «Другой характер носит искусство сверстника А.Бенуа К.Сомова… Выразительной, полной затаённого смысла грустью отличаются и некоторые из его портретов. Сомов вместе с Серовым является лучшим портретистом последних десятилетий, и если он не такой живописец, как Серов, то во всяком случае он не менее метко, а часто и более проникновенно охватывает характер человека…».

«Портрет,— решительно заявляет В.Веригина,— мне кажется, Сомову не удался. Я не могу понять, откуда художник взял эту маску с истерической впадиной под глазом, с красными, как у вампира, губами». И — отрывок из уже известного нам выступления в ЦГАЛИ: «Какой-то в Сомове сидел червяк, который все плохое обязательно подчеркивал». Так — с вполне естественной для актрисы повышенной эмоциональностью — считает непрофессиональный аналитик искусства, хорошо, однако же, знавший поэта.

Но вот суждение специалиста, Н.Лапшиной: «Сомов в своем портрете возвел в абсолют ... мертвенность черт и тем лишил образ Блока той многогранности, духовного богатства, которые составляли сущность его личности... Реальный Блок «выламывается» из очерченной Сомовым схемы. Черты душевного холода, усталости, скептицизма привнесены художником во все портреты, продолжающие этот обширный графический цикл... Будто глубокая трещина разделяет две половины его натуры. Глубокая серьезность в отношении к творчеству и разъедающий скепсис, пристальный интерес к действительности и усталое равнодушие — все это парадоксально совмещается в Сомове». Как нетрудно увидеть, разными словами, в разной тональности мемуарист и искусствовед говорят об одном и том же.

Существовала ли в самом деле маска, о которой пишут современники? Ведь тот же Е.Иванов, особенности взгляда которого объяснялись свойствами его религиозного сознания, отчего рядом с «восковой маской» он увидел в лице Блока «строгий крест... где-то меж глаз, бровей к устам», даже и он заявляет, что «с годами... «восковая маска» совершенно исчезла, сгорая в «Снежной маске».

Этот цикл стихов увидел свет 8 апреля 1907 года, то есть во время работы над портретом. Да и Г.Чулков в уже цитированных воспоминаниях свидетельствует, что «... первое впечатление от него, как личности, было светлое... Портрет К. А. Сомова прекрасный сам по себе, как умное истолкование важного (я бы сказал «могильного») в Блоке, не передает вовсе иного — существенно живого ритма его лица».

Наиболее значимым представляется заявление человека, очень хорошо знавшего Блока, человека, которому нельзя не верить,— К. И. Чуковского: «Когда я познакомился с ним, он казался несокрушимо здоровым – широкоплечий, рослый, красногубый, спокойный; и даже меланхоличность его неторопливой походки, даже тяжёлая грусть его зеленоватых, неподвижных, задумчивых глаз не разрушали впечатления юношеской победительной силы, которое в те далёкие годы он всякий раз производил на меня. Буйное цветение молодости чувствовалось в его великолепных кудрях, которые каштановыми короткими прядями окружали его лоб, как венок. Никогда ни раньше, ни потом я не видел, чтобы от какого-нибудь человека так явственно, ощутимо и зримо исходил магнетизм… Мне часто приходилось слышать и читать, что лицо у Блока неподвижное. Многим оно казалось окаменелым, похожим на маску, но я, вглядываясь в него изо дня в день, не мог не заметить, что напротив, оно всегда было в сильном, но еле уловимом движении. Что-то вечно зыбилось и дрожало возле рта, под глазами, и всеми порами как бы втягивало в себя впечатления. Его спокойствие было лишь кажущимся. Тому, кто долго и любовно всматривался в это лицо, становилось ясно, что это лицо человека чрезмерно, небывало впечатлительного, переживающего каждое впечатление, как боль или радость… Именно эта гипертрофия чувствительности сделала его великим поэтом ».

Уже никогда доподлинно не узнать, сознательно ли художник захотел увидеть на поэте только маску, или же он просто не разглядел под ней лица. Есть, правда, два свидетельства на этот счет. М. А. Бекетова приводит обмен репликами, состоявшийся у портрета. «Мне не нравится»,— сказала мать.— «Вы совершенно правы, мне тоже не нравится»,— грустно промолвил художник».

В.Веригина также заявляет, что «он сам был недоволен своим произведением». В устных воспоминаниях Валентина Петровна еще добавила: «Он все говорил: «Ну, что же, я знаю, что я могу, что не могу. Я не маг, не Гольбейн» — и вообще к себе относился очень критически». Возможно, это было сказано из самолюбия, но важнее другое. «Идеизация» подавила оригинал. Замечательные графические достоинства рисунка как такового со всей его тонкой игрой цвета не могут поколебать это очевидное обстоятельство.

| По воспоминаниям Ю.П.Анненкова, создателя лучших иллюстраций к поэме "Двенадцать": "Навстречу нам вышел хорошо известный сомовский рисунок: высокого роста, стройный. Блок был одет в темно-коричневую художественную блузу, из-под которой выступал белый мягкий отложной воротник рубахи. Несколько удлиненное, спокойное, чисто выбритое лицо, чуть-чуть высокомерный, а может быть, потусторонний взгляд; светлые волосы курчавым полукругом окаймляли высокий лоб". В дневнике 1913 года мы находим неожиданную для тридцатитрехлетнего, еще полного сил человека, печальную запись: «Лицо мое старится скоро». Это никак не было кокетством, вообще не свойственным Блоку, хотя нервность и способствовала некоторому преувеличению происходящего с ним. Через четыре года запись повторяется с не оставляющей сомнений определенностью; после сообщения о рисунке Миклашевского следует приписка в скобках: «как же я стар». Впрочем, запомнив эти автосвидетельства, не будем делать только из них поспешных выводов. Сравним их с тем, что писали о внешности Блока в последние годы жизни и близко знавшие его люди, и случайно встретившиеся или не видавшие его долго. Итак, проблема сходства. В разрешении этой проблемы можно привести слова Б. В. Шапошников (в сборнике «Искусство портрета»): «Когда сравнивают оригинал и портрет, то сопоставляют степень соответствия индивидуальной внешней формы оригинала с этой же формой, окрашенной «идеей» художника... Портрет тем больше будет портретом, чем отчетливее мы можем восстановить оригинал до его идеизации и чем больше этот оригинал будет совпадать с образом идеизированным...». Иначе говоря, необходимо гармоническое двуединство. По только что приведенному высказыванию самого оригинала, такое двуединство нарушено. Но, в конце концов, мы легче всего заблуждаемся, когда отзываемся сами о себе. Послушаем других. |

| «В 1920 году,— пишет Н. Г. Чулкова,— я видела Блока в последний раз в Москве... Блок показался мне тогда таким поблекшим и старым. Вместо кудрей — жидкие, прилизанные волосы. Лицо темное, в морщинах. Глаза тусклые». Двоюродный брат, Г. П. Блок (1920): «Огромная перемена произошла в его наружности за двенадцать лет. От былой «картинности» не осталось и следа... Первое мое впечатление определялось одним словом: опаленный...». Литературовед П. Н. Медведев (февраль 1920): «Как сильно изменился его внешний облик... Поредели волосы, пробивается седина; еще больше похудел, как будто высох; испепеленное лицо; куда-то вглубь ушли глаза...». И — страшный эпизод 1921 года, рассказанный К. И. Чуковским в шестом номере «Записок мечтателей», а затем повторенный им уже в наши дни: «Мы сидели с ним вечером за чайным столом и беседовали. Я что-то говорил, не глядя на него, и вдруг нечаянно подняв глаза, чуть не крикнул: предо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно не похожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие». Современники видели его в те же годы и почти прежним. Вот последняя ссылка — на В. А. Зоргенфрея, характеристика которого относится к 1917—1921 годам: «... выходя из «фокуса» своего, менял он наружность, как никто. Древнее становилось лицо, глуше его окраска; удлинялся, казалось, нос и выделялись неожиданно крупные уши; — и опять, в светлый миг, стремительно молодел он...». Однако тенденция, легко прослеживаемая, грустна. И не должен поэтому удивлять последний, насколько нам известно, прижизненный портрет Александра Блока Н. В. Синезубова. Штрихи положены так, что осунувшееся лицо как бы выпятило скулы, придав им даже слегка монголоидный характер. Приспущенные набрякшие веки лишают это — и в самом деле — «опаленное» лицо живого взгляда. Словом, почти все детали, уловленные теми, кто видел Блока в эти годы, переданы и художником. Портрет может вызвать резкое эмоциональное неприятие. Творчество К.Сомова отразило сложность и острые противоречия эпохи. Наряду с произведениями, где проявились болезненная утонченность, стремление укрыться от окружающего мира, художник создает мастерские портреты и пейзажи, которые останутся яркой страницей русского реалистического искусства конца XIX - начала XX века. Умер К. А. Сомов в Париже в 1939 году.

|

12