СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Статья на тему "Дидактические игры как средство развития ответственного отношения к природе младших школьников на уроках окружающего мира"

Всестороннее экологическое воспитание и образование, а также формирование на их основе экологической культуры и этики являются условием и путем к созданию ответственного отношения к природе младших школьников.

В наше время поиск новых приемов и форм обучения является не только закономерным явлением, но и необходимым.

Просмотр содержимого документа

«Статья на тему "Дидактические игры как средство развития ответственного отношения к природе младших школьников на уроках окружающего мира"»

Всестороннее экологическое воспитание и образование, а также формирование на их основе экологической культуры и этики являются условием и путем к созданию ответственного отношения к природе младших школьников.

В наше время поиск новых приемов и форм обучения является не только закономерным явлением, но и необходимым.

Особое место в школе занимают такие формы занятий, которые обеспечивают активное участие каждого школьника в уроке, повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность учеников за результаты своего учебного труда. Такие задачи успешно решаются посредством технологии игровых форм обучения.

Дидактическая игра, делает любой учебный материал интересным и увлекательным. Создает рабочее настроение в радости, облегчает процесс усвоения знаний, не отягощает процесс изучения. Дидактическая игра необходима ребенку для того, чтобы облегчить переход игры к сложной умственной деятельности.

Использование упражнений и игр на уроках способствует развитию мыслительных процессов, познавательных интересов и положительной мотивации к обучению школьников.

Дети повторяют в играх то, к чему относятся с полным вниманием, что им доступно наблюдать и что доступно их пониманию. Поэтому игра, в соответствии с мнением многих ученых, является видом социальной, развивающей деятельности, формой освоения социального опыта, одной из сложных способностей человека.

Проблема экологического воспитания состоит в том, что при описательном изучении окружающего мира у младших школьников интерес к природе постепенно уменьшается.

Актуальность обусловлена тем, что развитие ответственного отношения к природе младших школьников связано с тем, что загрязнение природы от деятельности человека приобретает сегодня угрожающий уровень. Чистота воды, воздуха и почвы в полной мере зависит от деятельности человека. В современном экологическом образовании формированию ответственного отношения к природе отводится главное место. Этот целенаправленный процесс формирует личность, способную быть готовым ответить за свои поступки не только перед обществом, но и перед живой природой.

Младший школьный возраст считается наиболее благоприятным для направленного эмоционально-психологического воздействия и воспитания ответственного отношения к природе. Чувство сопричастности природе, способность к глубоким переживаниям ее неповторимости и своеобразия, развитые в младшем школьном возрасте, являются фундаментом экологической культуры личности.

Актуальность темы состоит в том, что, младшие школьники, участвуя в дидактических играх на уроках окружающего мира, учатся правильно себя вести на природе, получают базовые экологические знания и стремятся применять их на практике, что способствует развитию ответственного отношения к природе у учащихся.

Специфическим признаком дидактической игры является сочетание условного игрового плана деятельности учащихся с ее учебной направленностью.

Состязательность, смена вида занятий в форме дидактической игры оживляет восприятие, содействуют более прочному запоминанию учебного материала, помогают преподавателю чередовать напряженную работу с непринужденными игровыми паузами, менять темп деятельности, предупреждать переутомление учащихся.

Дидактические игры как средство формирования ответственного отношения к природе рассматривали такие современные педагоги, как А. В. Миронов, Н. Ф. Талызина, Е. О. Смирнова, А. А. Никитенко, Г. В. Белоусова, А. С. Волошина, К. Н. Волков, М. Р. Ксензова, Е. В. Грунина, О. В. Панкова, Ф. С. Гайнуллова, Н. К. Павловская.

На основании изложенного выбрана тема ВКР: «Дидактические игры как средство развития ответственного отношения к природе младших школьников на уроках окружающего мира».

Цель исследования: изучить развитие ответственного отношения к природе младших школьников на уроках окружающего мира посредством дидактических игр.

Задачи исследования:

Изучить особенности развития ответственного отношения к природе младших школьников.

Рассмотреть структуру дидактической игры и классифицировать дидактические игры.

Охарактеризовать использование дидактических игр на уроках окружающего мира для развития ответственного отношения к природе.

Провести работу по развитию ответственного отношения к природе младших школьников на уроках окружающего мира посредством дидактических игр.

Объект исследования: процесс развития ответственного отношения младших школьников к природе.

Предмет исследования: дидактические игры на уроках окружающего мира как средство развития ответственного отношения младших школьников к природе на уроках окружающего мира.

Методы исследования: анализ психолого-педагогической и методической литературы; диагностическая методика; количественно-качественная обработка полученных результатов.

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

- Особенности развития ответственного отношения к природе младших школьников

Экологическая культура – неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, включающая в себя систему социальных отношений, моральных ценностей, норм и способов взаимодействия общества с окружающей природной средой, преемственно формируемая в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятельности поколений непрерывным экологическим образованием и просвещением, способствующая здоровому образу жизни, духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности страны и каждого человека [1, с. 26].

Экологическая культура – процесс жизнедеятельности, нормы и ценности общества, связанные с отношением к окружающей среде. Экологическая культура общества представляет собой систему диалектически взаимосвязанных элементов: экологических отношений, экологического сознания и экологической деятельности.

Иметь экологическое сознание – значит осознавать ограниченность природы, интегральной частью которой является человек; необходимость отказа от доминирования человека над природой и необходимость установления динамического равновесия между природными системами и обществом; глобальный характер экологического кризиса и необходимость его решения; необходимость глобальной стратегии развития как предпосылки существования жизни.

Чтобы справиться с экологическими проблемами, общество должно сформировать ответственное отношение. Для этого необходим комплекс мер экологического образования и воспитания по утверждению в общественном сознании в качестве доминирующих таких элементов, как экологическое научное сознание, экологическая этика, психология, правосознание.

Важная часть экологического сознания – экологическая этика, основанная на экологическом гуманизме, чувстве личной ответственности за состояние природной среды, которое возникает только при возрастании нравственного сознания человека.

Важным компонентом экологического сознания – экологическая психология, основанная на любви к природе, ко всему живому [14, с. 38].

Также частью экологического сознания является экологическое правосознание – осознание всеми гражданами юридической ответственности за нанесение вреда природе и юридическую защиту последней.

Экологическая деятельность охватывает различные виды человеческой деятельности – материальные, так и сферы познания, освоения, преобразования и сохранения природной среды.

Еще одним важным аспектом, входящим в круг экологической культуры личности, является проблема содержания процесса воспитания и образования экологической культуры личности. Другой фундаментальной содержательной составляющей частью экологической культуры, формирующей нравственно-эстетическое отношение к действительности, является эмоционально-эстетическая культура. Экологическая культура личности немыслима вне ее деятельностно-практического отношения к действительности. Все вышеназванные составляющие образуют единое содержание процесса становления нового экологического мышления.

Ответственное отношение к природе предполагает отказ от эгоистических потребительских установок, ориентированных на узколичностные либо узкогрупповые интересы, на достижение сиюминутных целей и материальных выгод, когда не принимаются во внимание не только качество природной среды и благополучие будущих поколений, но и элементарная обеспеченность ближнего.

Важной составляющей ответственного отношения к природе является обращение к глубокому, серьезному осмыслению экологической ситуации в мире, необходимости привлечения для экологических нужд достижений научно-технической революции, в том числе наивысших технологий.

Основными принципами государственного регулирования в области ответственного отношения к природе являются:

системность, комплексность и непрерывность экологического образования и просвещения;

обязательность необходимой экологической подготовки руководящих и научных работников, специалистов, связанных с деятельностью, оказывающей вредное воздействие на окружающую природную среду и здоровье человека, а также специалистов, ведущих эколого-просветительскую деятельность;

включение в перечень обязательных требований экологической аттестации руководителей и специалистов лицензируемых видов деятельности, оказывающей вредное влияние на окружающую природную среду и здоровье людей;

согласованность действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц;

государственная поддержка, экономическое стимулирование конкретной деятельности по развитию экологической культуры в Российской Федерации, направленная на решение задач по сохранению и восстановлению окружающей природной среды, ресурсосберегающему природопользованию;

международное сотрудничество в сфере экологической культуры [13, с. 71].

Чувствительность и эмоциональность детей младшего школьного возраста создают условия для возникновения интереса к самому себе, к людям, к своему здоровью, к состоянию социальной и природной среды, что является обязательным условием ответственного отношения к природе на этом возрастном этапе.

Начальная школа – важный этап в формировании научно-познавательных, эмоционально-нравственных, практически-деятельностных отношений ребенка к окружающей среде и своему здоровью на основе единства эмоционального и осмысленного познания природного и социального окружения человека [11, с. 26-27].

Основополагающие цели курса «Окружающий мир» в УМК «Школа России»:

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества.

Учебный материал для 4 класса предусматривает развитие основных содержательных линий курса, которые были заложены в 1, 2 и 3 классах:

наша планета, родная страна и малая родина;

мир неживой и живой природы;

мир людей и мир, созданный людьми;

мир в прошлом, настоящем и будущем;

наше здоровье и безопасность;

наше отношение к окружающему и экология.

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия – её природа, история, экономика. Россию изучают как часть глобального мира, а нас, её граждан, – как часть человечества. Именно поэтому курс открывается разделом «Земля и человечество», при изучении которого учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога.

В 4 классе новый ракурс приобретают экологические знания: на основе полученных представлений о прошлом учащиеся в общих, наиболее существенных чертах прослеживают историю взаимоотношений человечества и природы, приобретают опыт анализа современных экологических проблем, их истоков и способов решения.

Впервые вводится понятие «Всемирное наследие», придающее ярко выраженный ценностный смысл знаниям о природном и культурном многообразии. Аналогичную роль играет и знакомство с международной Красной книгой, с внесёнными в неё животными. Анализ причин сокращения их численности, способов охраны развивает навыки выявления причинно- следственные связей в окружающем мире, чувство ответственности за свои поступки.

Изучение курса продолжается в разделе «Природа России», который знакомит детей с разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их решения. Раздел нацелен на формирование чувства гордости за свою страну, обладающую уникальным природным многообразием, и вместе с тем ответственности за его сохранение и экологически грамотное использование.

Очень велико значение данного раздела в формировании эстетических потребностей и этических чувств школьников, а также освоение доступных способов изучения природы. Раздел предоставляет большие возможности для использования различных способов поиска и обработки информации об окружающем мире (в том числе в энциклопедической литературе, Интернете), на основе которой дети готовят собственные сообщения и выполняют проектные работы [14, с. 56].

Продолжается активная работа с картой, а также освоение деятельности моделирования при изучении экологических связей в различных природных зонах.

Далее изучается раздел «Родной край – часть большой страны». Изучение родного края способствует развитию патриотических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережного отношения к материальным и духовным ценностям. Много внимания уделяется освоению основ экологической грамотности, правил нравственного поведения в мире природы.

Предусмотренные программой экскурсии в природные сообщества родного края развивают умение наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать, а также использовать знаково-символические средства для построения моделей экологических связей и графического выражения правил поведения в природе (в виде условных знаков) [6, с. 5]. В 4 классе дети продолжают осваивать приоритетные для реализации программы курса «Окружающий мир» виды деятельности:

распознавание (определение) природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя;

выявление и моделирование связей в окружающем мире;

эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил.

На организацию этой деятельности нацеливают не только задания учебника и рабочей тетради, но и рекомендованные в 4 классе учебные проекты, особенно такие, как «Мой атлас-определитель» (по книге «От земли до неба»); «Мои «Зелёные страницы» (по книге «Зелёные страницы»); «Чему меня научили уроки экологической этики» (по книге «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики»).

Важнейшим фактором, обеспечивающим целостный взгляд на мир, является постоянное внимание к поиску связей и зависимостей, в том числе причинно-следственного характера: между неживой и живой природой, между природой и человеком, между людьми. Особое внимание выявлению этих связей в 4 классе уделяется при изучении природных зон (в разделе «Природа России») и природных сообществ (в разделе «Родной край – часть большой страны»). В частности, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на природу тех или иных зон России и сообществ родного края [2, с. 86].

Во многих темах 4 класса в рубрике «Обсудим!» имеются задания и вопросы, ориентирующие детей на постижение единства и взаимосвязей в природе и обществе. Это, например, такие вопросы: «Приведите примеры нарушения человеком экологических связей в тундре. К чему это приводит? Что нужно сделать, чтобы этого не допускать?», «Какие нарушения экологических связей могут произойти в лесу по вине человека? Что нужно делать, чтобы таких нарушений не было?».

Очень большое внимание в 4 классе уделяется развитию умения работать с информацией как важнейшему фактору адаптации в изменяющемся мире. Увеличено, по сравнению с предыдущими классами, число заданий, предусматривающих поиск, систематизацию и передачу информации, в частности при подготовке собственных сообщений.

В учебнике для 4 класса имеется рубрика «На следующем уроке», которая информирует ученика о предстоящей учебной деятельности, предлагает задания и вопросы, помогающие подготовиться к ней.

В структуре тем имеются рубрики, организующие учебную деятельность на уроке и дома: «Практическая работа», «Обсудим», «Проверь себя», «Задания для домашней работы». Той же цели служит и единая для всех учебников данной предметной линии система условных обозначений: «Работаем в паре», «Работаем в группе», «Работаем со взрослыми» и др.

Чувство ответственности за свои поступки развивается и при изучении экологических тем и вопросов, которые включены в разделы «Земля и человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Этой же цели служит выполнение детьми проектов «Как защищают природу», «Охрана природы в нашем крае», «Экологическая обстановка в нашем крае», «Чему меня научили уроки экологической этики» и др.

В учебнике для 4 класса много внимания уделяется формированию этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости по отношению к природе, чему служат как учебные тексты (например, специальная рубрика «Боль природы»), так и система заданий, предусматривающих работу с книгой «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики».

В учебнике для 4 класса в большинстве тем формулируется проблемное задание или проблемный вопрос. Учащиеся включаются в поиск ответа (выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью текста и иллюстраций учебника необходимую информацию, делают выводы, сравнивают их с представленным в учебнике эталоном) и таким образом овладевают новыми знаниями. В теме «Зона степей» знакомство с растительным миром степей начинается с задания: «Рассмотрите в гербарии и на рисунке растения степей. Выскажите предположения, как эти растения приспособлены к условиям жизни в степи». Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, темы которых учащиеся выбирают самостоятельно [18, с. 9-10].

В 4 классе большое внимание уделяется работе детей с такими знаково-символическими средствами, как схемы и карты. Учащиеся анализируют предложенные схемы, строят свои высказывания с помощью схем, самостоятельно составляют схемы. Например, в теме «Лес и человек» в учебнике даётся задание: «Изучите схему. Расскажите с её помощью о роли леса в природе и жизни людей.

В 4 классе продолжается работа с экологическими знаками к Правилам друзей природы («Как разводить костёр», «Как вести себя на лугу» и др.), вводятся условные знаки, отображающие экологические проблемы в разных природных зонах и в родном крае.

Осознанию целостности мира помогает включение в учебник для 4 класса раздела «Земля и человечество».

Особенностью данного раздела является построение целостной картины мира на основе синтеза научных представлений из области астрономии, географии, истории, экологии. Учащимся предлагается взглянуть на мир с разных точек зрения, которые взаимно обогащают и дополняют друг друга. Поэтому значимыми для достижения указанного результата являются все темы данного раздела.

Одной из ключевых задач курса окружающего мира в системе «Школа России» является освоение детьми основ экологической грамотности. В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны».

Экологическим материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня научили уроки экологической этики» и др.

Кроме того, с целью освоения основ экологической грамотности в 4 классе продолжается деятельность по распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба».

С формированием основ экологической грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль природы».

Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с использованием условных знаков (дети объясняют представленные условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и т. д.). Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой [1, с. 96].

Особое внимание уделяется установлению причинно-следственных связей при анализе экологических проблем и определении способов их решения. Например, детям предлагаются следующие вопросы и задания: «Какими способами, на ваш взгляд, можно избавиться от мусора? Все ли они безопасны с точки зрения экологии? Какой способ лучший?» (тема «Мир глазами эколога»); «Рассмотрите на рисунках животных из международной Красной книги. Попробуйте объяснить, почему они оказались под угрозой исчезновения. Как вы думаете, что нужно сделать для спасения каждого из этих видов?» (тема «Сокровища Земли под охраной человечества»).

Кроме того, выявление экологических связей происходит при чтении и анализе текстов книги «Зелёные страницы», где содержится обширный материал на эту тему.

Учебник «Окружающий мир» для 4 класса включает в целом те же структурные элементы, что и учебники данной предметной линии, предназначенные для 1, 2 и 3 классов. Как и в 3 классе, целевые установки темы и задания (вопросы) для актуализации знаний и умений даются заранее, в рубрике «На следующем уроке». Это сделано для того, чтобы дети, с учётом их возрастных возможностей, могли самостоятельно подготовиться к уроку (познакомиться с целями и задачами предстоящей деятельности, повторить ранее изученный материал) [12, с. 45].

В структуре учебника для 4 класса появилась новая рубрика – «Боль природы», призванная усилить экологоэтическую направленность курса. Рубрика включает следующие темы: «Горы, которых не должно быть», «Клад» на дне реки», «Надо ли охранять болота?». Названия тем и самой рубрики побуждают школьников задуматься о важности и необходимости бережного отношения к природе, осознать, какими своими поступками и действиями мы причиняем природе боль. После прочтения текстов учащимся предлагается из полученных сведений сделать самостоятельный вывод.

Тематика «Страничек для любознательных» разнообразна. Но многие из них рассказывают о заповедниках, которые находятся в определённой природной зоне и связаны с изучаемой на уроке темой. Это сделано для того, чтобы подробнее познакомить учащихся с охраной природы в нашей стране, усилить экологическое воспитание школьников, обеспечить своего рода отправную точку для выполнения проектов соответствующей тематики.

Дискуссионный вопрос помогает детям установить взаимосвязь природных объектов, явлений действительности. Например, при изучении темы «Жизнь в пресных водах» предлагается обсудить вопросы: «Если исчезнут лягушки, как повлияет это на комаров, на цапель? Из-за чего могут исчезнуть лягушки?». На уроке по теме «Лес и человек» дети обсуждают вопрос: «Чистота воздуха во многом зависит от «здоровья» леса. А зависит ли «здоровье» леса от чистоты воздуха?».

В учебнике рубрика «Обсудим!» помещается после изложения нового материала. На уроке её также целесообразно использовать после освоения нового содержания с целью его применения: обсуждение строится на основе приобретённого на уроке нового знания.

Некоторые вопросы данной рубрики можно использовать и для создания проблемных ситуаций в начале изучения нового материала или какой-либо его части. Например, на уроке «Жизнь луга» вопрос-задание «Приведи примеры правильного и неправильного поведения людей на лугу. Как по вине человека могут нарушиться экологические связи в луговом сообществе?» можно предложить детям перед изучением природного сообщества луга. В таких случаях обсуждение проводится в два этапа: сначала дети делают попытку ответить на вопрос на основе уже имеющихся у них знаний, при этом выявляется наличие затруднения, требующего поиска новых знаний; затем, уже после изучения нового материала, дети возвращаются к этому вопросу [7, с. 221].

Можно сделать вывод: развитие ответственного отношения к природе младших школьников строится по единому плану, отвечающему развёрнутой структуре учебной деятельности. Каждый урок включает этапы, соответствующие особенностям представления материала в учебнике.

Развитие ответственного отношения к природе у детей младшего школьного возраста можно реализовать при помощи игр экологической направленности. Задания должны определять не только связи организмов со средой обитания, но и ценностные нормативные и практические деятельностные стороны отношения человека к родной и социальной природной среде. В результате этого дети учатся прогнозировать последствия поведения и деятельности в окружающей среде, осваивают практические умения, участвовать в творческой деятельности.

Игра – это эмоциональная деятельность: играющий ребенок находится в хорошем расположении духа, активен и доброжелателен. Если рассматривать роль дидактической игры в экологическом воспитании, то следует сказать, что эффективность ознакомления детей с природой в большой степени зависит от их эмоционального отношения к педагогу, который обучает, дает задания, организует наблюдения и практическое взаимодействие с растениями и животными [15, с. 150].

Игра является наиболее естественным и радостным видом деятельности, формирующим характер школьников, подбираются из уже известных игр такие, в которых присутствовала бы по возможности активная экологически правильная или развивающая в соответствии с поставленными воспитательными задачами игровая деятельность. Игра придает уроку и внеклассному мероприятию эмоциональную окраску, наполняет его яркими красками, делает его живым, а, следовательно, и более интересным для школьников. Игра и игровые элементы позволяют развивать у младших школьников самые разные положительные качества и облегчают восприятие знаний и излагаемых проблем.

Достаточно серьезной проблемой для школьников является усвоение правил поведения в природе (несмотря на то, что эти правила закладываются еще в дошкольном возрасте, но часто плохой пример ребенку подают взрослые, срывая цветы или ломая ветку, оставляя в лесу после себя мусор и т. п.), а также таких нравственных норм, как сострадание, бескорыстная помощь, ответственность, и усваиваются эти правила и нормы лучше всего в игровой деятельности.

Дидактические игры – специально создаваемые или приспособленные для целей обучения игры. Системы дидактических игр впервые разработаны для дошкольного воспитания Ф. Фребелем и М. Монтессори, для начального обучения – О. Декроли. В отечественной педагогической практике в 1940-50-е гг. Дидактические игры рассматривались преимущественно как форма работы в дошкольном воспитании. В 60-70-х гг. дидактические игры стали применяться не только в начальных, но и в средних классах. Введение обучения с 6-летнего возраста (70-80-е гг.) стимулировало использование дидактических игр в учебном процессе [5, с. 69].

Экологические дидактические игры помогают дать ученикам установку на правильное поведение в природе, среди товарищей и в кругу взрослых, сформировать у них соответствующее эмоциональное отношение к такому поведению.

Ученик не только сам играет, но также наблюдает за игрой других учеников. Так создаются предпосылки для формирования сознательного поведения в природе и социуме, самоконтроля за поступками и действиями, то есть происходит практическое освоение нравственных правил норм поведения.

При помощи дидактических игр экологической направленности можно хорошо закрепить у детей полученные о природе представления, упражнять их в использовании. Из существующего многообразия игр с правилами особое внимание для школьников уделяется играм дидактическим.

С целью повышения интереса детей к дидактическим играм и природным объектам вводят элементы проблемной ситуации или соревнования.

Для поддержания стремления детей отражать экологические представления и игровые навыки, полученные в играх дидактических, в самостоятельной игровой деятельности, в классе в отдельных уголках размещается материал для организации школьниками игр экологического содержания (гербарии, картинки с изображениями животных, растений, планшеты с картинами природных зон и т. д.). Следовательно, удовлетворяется всевозрастающий интерес детей к природе, конкретизируются представления, полученные ими ранее.

Структура дидактической игры состоит из целого ряда компонентов, в каждом из которых переплетаются связи реальной действительности и условностей [9, с. 62].

Дидактические игры полезны для понимания и осмысления нового материала, усвоения и обобщения, установления связей между понятиями, выражения собственных мыслей и речи. Организуя дидактическую игру, педагог реализует педагогические цели: образовательные, развивающие, воспитательные, диагностические.

Содержание дидактической игры основывается на содержании процесса обучения и направлено на познание учеником окружающего мира, овладение отдельными способами учебно-познавательной деятельности.

Сюжет (сценарий) дидактической игры представляют собой развёрнутое изложение содержания – это описание последовательности действий, предполагаемых результатов.

Правила игры – это те положения, в которых отражаются сущность игры, соотношение всех её компонентов. Посредством правил педагог доводит до учащихся свои требования.

Средства игры – это материальные и идеальные объекты, которыми поддерживают интерес и эмоциональное отношение детей к игре, стимулируют их самостоятельную творческую работу.

Действия игроков невозможно определить и просчитать заранее, они не поддаются алгоритмизации, так как продиктованы не какими-либо жёсткими правилами, а лишь воображением учащихся в создаваемой игровой ситуации. В пределах этой ситуации учащиеся действуют совершенно свободно, проявляя свои творческие способности. Особенность игрового действия заключается еще и в том, что школьник, стремящийся к результату, сам ставит промежуточные цели, сам решает, какие действия являются оптимальными, и сам осуществляет контроль за процедурой выполнения. Таким образом, дидактическая игра создаёт ситуацию, в которой школьник становится полноправным субъектом учебного процесса.

Оценка показывает учащемуся меру его продвижения в изучении той или иной учебной дисциплины, раздела или темы. В дидактической игре должно быть чётко определено, во-первых, что будет оцениваться, во-вторых, как.

Результат игры – это конкретные достижения игровых действий при выполнении учебной задачи, т. е. это новые знания, умения, оценочные отношения. Педагогу необходимо акцентировать внимание игроков на результатах игры, а не на выигрыше, победе, отмечая успехи в выполнении каких-либо действий даже тех, кто проиграл.

Все компоненты игры образуют единое целое, обеспечивая игровую суть учебного процесса. Инструментальный подход к рассмотрению структуры дидактической игры помогает педагогу сконструировать игру практически на любом учебном материале и любой категории учащихся [17, с. 107].

Взаимоотношения между детьми и педагогом определяются игрой, а не учебной ситуацией. Ученики и учитель участники одной игры.

Сложным вопросом в теории дидактических игр является их классификация. Чаще всего игры классифицируют по учебному содержанию, наличию или отсутствию игрового материала, степени активности учащихся, а также по игровым правилам и действиям. Однако, не существует единой классификации.

Дидактические игры можно классифицировать по учебному содержанию следующим образом: общеобразовательные (ролевые, ситуативно-ролевые, имитационные, социодрамы); профессиональные (деловые).

Дидактические игры также можно классифицировать по нескольким параметрам:

По виду деятельности: интеллектуальные, энергетические, социальные, трудовые, психологические, релаксационные.

По предметной деятельности: математические, химические и т. д.

По этапу педагогического процесса: информационные, тренинговые, обобщающие, контрольные, диагностические.

По характеру познавательной деятельности: репродуктивные, продуктивные, творческие.

По игровой методике: драматизация, соревнование, ролевые, деловые.

По количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, коллективные.

По времени проведения: занимающие часть урока, занимающие весь урок, лонгитюдные (от нескольких дней до целого учебного года).

Также существует иная классификация дидактических игр в зависимости экологического содержания разнообразны в зависимости от решаемых при их использовании задач:

дидактические игры для обогащения экологических представлений;

дидактические игры для воспитания эмоционально-ценностного отношения к природе [3, с. 51-54].

При разработке дидактических игр для обогащения экологических представлений и проведении таких игр необходимо придерживаться следующих положений:

школьники ощущают повышенную потребность в игровой деятельности (особенно в начале обучения), которая удовлетворяет их интерес и активность в освоении окружающего мира;

дидактическая игра возбуждает у учеников приятные чувства и эмоции, которые снижают напряженность в учебном процессе. В результате усилия учащихся направляются на познавательную деятельность; в разные компоненты психики: ощущение, восприятие, память и т. д., а это значит, что происходит активизация всех познавательных процессов.

Использовать дидактические игры для расширения и углубления экологических представлений следует с учетом тех представлений, которые могут быть сформированы у младших школьников:

о многообразии и разнообразии природных объектов, о растениях и животных как живых организмах;

о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе (между неживой и живой природой, между объектами живой природы);

о человеке как части природы;

о культуре поведения в природе.

Дидактические игры для воспитания эмоционально-ценностного отношения к природе включает два блока:

игры для развития эстетического восприятия природы (чувства прекрасного в природе, эмоционального отношения к ней);

игры для формирования нравственно-оценочного опыта поведения младших школьников в природе [9].

Суть дидактических игр для развития эстетического восприятия природы состоит в том, что младших школьников при непосредственном контакте с природными объектами (наблюдении или более близком контакте; прикосновении к растению, животному, поглаживание ствола, листьев и т. д.) должны рассказывать что-либо интересное об объекте природы. Это могут быть особенности внешнего вида, особенности роста, развития, ухода или случаи бережного (жестокого) отношения людей к растениям, животным. При проведении этих дидактических игр мы рекомендуем учитывать следующее:

В играх, направленных на развитие эстетического восприятия природы, ранее накопленные знания, умственные действия особенно обогащают и расширяют сферу чувств и переживаний, придают им осмысленность.

Ученик становится внимательным к миру природы и ко всему, что в нём происходит, занимает позицию защитника и созидателя красоты в природе. В результате формируется эмоциональная отзывчивость, радость предстоящего познания, волнение от встречи с неизвестным в природе, предвосхищение необычных и прекрасных встреч в этом мире, своих сил и способностей относительно изучения окружающей природы.

Основу дидактических игр для формирования нравственно-оценочного опыта поведения в природе составляют определенные ситуации. В ходе игр обсуждаются последствия хороших и плохих поступков взрослых и сверстников, идёт поиск собственных решений в трудных ситуациях, дети учатся мотивировать свои решения.

Особенностью дидактических игр этого блока – является то, что они не дают детям рецепт поведения в готовом виде, а постепенно подводят их к собственных выводам и заключениям, что более ценно, нежели простое предложение запретов и предписаний, в соответствии с которыми дети должны действовать.

Дидактическая игра способствует:

развитию познавательных способностей; получению новых знаний, их обобщению и закреплению; в процессе игры усваивают общественно выработанные средства и способы умственной деятельности; в процессе дидактических игр многие сложные явления (в том числе, явления природы) расчленятся на простые и наоборот, единичные обобщаются; следовательно, осуществляется аналитическая и синтетическая деятельность; некоторые дидактические игры как будто не вносят ничего нового в знания детей, однако они приносят большую пользу тем, что учат детей применять имеющиеся знания в новых условиях. В процессе таких игр младшие школьники уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных. При этом игры способствуют развитию памяти, внимания, наблюдательности; дают возможность детям оперировать самими предметами природы, сравнивать их, отмечать изменение отдельных внешних признаков [8, с. 88]

обогащению чувственного опыта младших школьников, вызывает определенное эмоциональное отношение к природе, развивая при этом его умственные способности (умения сравнивать, обогащать, вычленять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, группировать, классифицировать предметы и явления окружающего мира по определенным общим признакам, чертам, высказывать свои суждения, делать умозаключения).

развитию речи младших школьников: пополняется и активизируется словарь, развивается связная речь; ряд игр с успехом используется для развития фонематической стороны языка: так, увлекательное игровое действие побуждает детей к многократному повторению одного и того же звукосочетания, такое повторение звуков не утомляет младших школьников, потому что они заинтересованы самой игрой.

социально-нравственному развитию младших школьников: в такой игре происходит познание взаимоотношений между детьми, взрослыми, объектами живой и неживой природы, в ней школьник проявляет чуткое отношение к товариществу, учится быть справедливым, уступать в случае необходимости, помогать в беде, учится сочувствовать и т. д.

художественно-эстетическому воспитанию - совершая действие, младших школьников думает, насколько оно красиво, элегантно, насколько правильно оно и вообще уместно ли оно в конкретной ситуации, следит за выразительностью своей речи и речи окружающих речи, происходит развитие творческой фантазии при яркой проникновенной передаче художественного образа.

Усвоение знаний о природе при помощи игры, вызывающей переживания, не может не оказать влияния на формирование у них бережного и внимательного отношения к объектам растительного и животного мира. А экологические знания, вызывающие эмоциональную реакцию у детей, войдут в их самостоятельную игру, станут содержанием, лучше, чем знания, воздействие которых затрагивает лишь интеллектуальную сферу [10, с. 69].

Содержание дидактических игр, включающихся в уроки окружающего мира, разнообразно, в них отражаются явления природы, изменения в жизни растений, животных, труд людей в разные времена года, взаимосвязи и взаимозависимости в природе, вопросы охраны природы, здоровья.

Вывод: дидактическая игра представляет собой многословное, сложное, педагогическое явление: она является игровым методом обучения младших школьников, средством формирования ответственного отношения к природе младших школьников.

1.3 Использование дидактических игр на уроках окружающего мира для развития ответственного отношения младших школьников к природе

Экологическое воспитание младших школьников – это комплекс мер, направленный на формирование у них отзывчивого и бережного отношения к природе, умений и способностей оказывать ей практическую помощь, принимать во внимание возможные негативные последствия своего взаимодействия с объектами природы. Экологическое воспитание – формирование у людей сознательного отношения к окружающей среде, направленного на охрану и рациональное использование природных ресурсов.

Ядро содержания экологического воспитания включает в себя 3 взаимосвязанных компонента:

Когнитивный – это понятия, которые характеризуют человека, труд, природу и общество в их взаимодействии.

Эмоциональный – эмоциональное состояние человека в процессе общения с природной средой, нравственно-эстетическое восприятие природы.

Деятельностный – освоение видов и способов общественно – полезной практической деятельности учащегося, направленной на формирование умений экологического характера [10, с. 70].

Данные три компонента образуют ядро содержания экологического воспитания, применяются при отборе экологических знаний и умений в начальной школе с соответствующей их направленностью на младший школьный возраст.

Экологическое воспитание рассматривается как цельное личностное образование школьников, возрастные особенности которого устанавливают его основные психологические характеристики:

в когнитивной сфере – объединение духовных и материальных ценностей, дающих возможность овладеть системой научных понятий по проблемам экологии, а также понять потребность в охране окружающей среды для того чтобы гармонизировать взаимосвязь в системе «природа-человек»;

в эмоциональной сфере – нравственно-эстетические чувства и переживания, вызванные связью с природой, вдобавок эмоциональные реакции, выражающие негативное отношение к тем, кто разрушает природную среду;

в волевой сфере – умение применять данное личностное образование на практике, связанное с ответственностью за состояние природной среды, с опытом деятельности по изучению и охране окружающей среды.

Изучая основы окружающего мира, учащиеся приходят к пониманию того, насколько важно в процессе человеческой хозяйственной деятельности учитывать особенности природной среды.

Постоянное внимание педагога к раскрытию связей экологических существенно увеличивает интерес к предмету со стороны учащихся. Когда же в процессе изучения окружающего мира раскрываются существующие в природе достаточно сложные и разнообразные связи, повышается теоретический уровень материала, усложняются познавательные задачи, которые ставятся перед школьником, все это способствует развитию у него интереса [4, с. 20].

Достаточно существенное значение имеет понимание связей, существующих между человеком и окружающей природной средой. Человек при этом рассматривается, как неотъемлемая часть природы.

Связь человека с природой, прежде всего, проявляется в тех многообразных ролях, которые играет природа в духовной и материальной жизни человека. Одновременно они проявляются также в обратном человеческом воздействии на природную среду, которое в свою очередь может быть отрицательным (загрязнение воды, воздуха, уничтожение животных, растений и другое) и положительным (сохранение и защита природы).

Чтобы ребёнок научился понимать природу, чувствовать её красоту, беречь её богатства, нужно привить ему чувства с раннего возраста. Чтобы воспитать все эти чувства в детях, учителя начальных классов используют различные формы работы в этом направлении.

Особое место в школе занимают такие формы занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьников за результаты учебного труда. Эти задачи можно успешно решаются через технологию игровых форм обучения.

При использовании дидактических игр на уроках окружающего мира, необходимо следить за тем, чтоб интерес к игре у школьников не пропадал. Если интерес отсутствует или угасает, нельзя принудительно навязывать его детям. В этом случае игра потеряет свое дидактическое, развивающее значение и из игровой деятельности выпадет самое дорогое – эмоциональное начало.

Руководство дидактическими играми осуществляется педагогом в трех направлениях: подготовка дидактических игр, ее проведение и анализ [12, с. 96].

В подготовку к дидактической игре входит: отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения; установление соответствия отобранной игры программным требованиям воспитания и обучения детей; определение удобного времени проведения дидактической игры; выбор места для игры; определение качества играющих; подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры; подготовка к игре самого педагога; подготовка к игре детей: обогащение их знаниями о предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи.

Проведение дидактических игры включает: ознакомление младших школьников с содержанием игры, с дидактическим материалом, который будет использован в игре (показ предметов, картин, краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и представления детей о них); объяснения хода игры и правил игры.

Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов ее подготовки и проведения: какие приемы оказались эффективными в достижении поставленной цели – это поможет совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры. Анализ позволит выявить индивидуальные особенности в поведении и характере младших школьников. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагогу следует играть вместе с ними.

Приемы руководства игрой могут быть прямыми и косвенными.

Прямое руководство предполагает непосредственное вмешательство педагога в игру младших школьников.

Косвенное руководство игрой происходит, когда свои суждения в процессе игры с детьми педагог выражает исключительно в форме советов, не требуя жесткого подчинения.

Изучив многообразие дидактических игр, можно отметить, что для развития ответственного отношения к природе младших школьников на уроках окружающего мира в первую очередь целесообразно использовать дидактические игры для обогащения экологических представлений и дидактические игры для воспитания эмоционально-ценностного отношения к природе.

Дидактические игры для обогащения экологических представлений:

о многообразии и разнообразии природных объектов: «Загадай, мы отгадаем», Магазин «овощи-фрукты», «Семена», «Вершки и корешки», «что за птица», «С какого дерева лист?», «Чудесный мешочек», «Назови меня», «Птички на кормушках», «Зеленый рюкзак»;

о взаимосвязях в природе: «Закончи предложение», «Не ошибись!», «Кто, что, из чего и чем?», «Какое время года?», «Путешествие», «Кроссворды», «Угадай, какой ты зверь», «Хищник-добыча», «Пищевые цепочки», «Загадочная тропинка», «Лиса и зайцы», «Выбери правильную дорогу»;

о человеке как части природы: «Не ошибись!», «Кто и то делает из дерева?», «Что вырастили люди?», «Природа и человек», «Подбери пару»;

о культуре поведения в природе: «Путешествие в мир природы», «Экологическая тропа», «Пирамидки», «Угадай правило», «Выбери правильно дорогу», «Зеленый рюкзак» [8, с. 89].

Дидактические игры для воспитания эмоционально-ценностного отношения к природе:

для развития эстетического восприятия природы: «Кто помогает сохранять красоту цветов», «Путешествие в лес в поисках диковинных снежных фигур и зверьков», «Снятие копий»;

для формирования нравственно-оценочного опыта поведения в природе: «Природа и человек», «Необычное путешествие», «Зеленый город»;

игры для приобщения к экологически ориентированной деятельности: «Кто помогает сохранять красоту цветов», «Скорая помощь», «Зеленый город», «Экологическая тропа» [5].

Дидактическая игра «Волшебный круг». Цель: познакомить младших школьников с многообразием взаимосвязей в экосистеме.

Дидактическая игра «Чудо-дерево». Цель: закрепить знания младших школьников об отличительных признаках растений, их составляющих частях.

Дидактическая игра «Волшебный цветок». Цель: закрепить знания младших школьников о значении растений в жизни человека; развивать навыки чтения готовых символов, воспитывать у ребенка потребность в заботе о растениях и о своем здоровье.

Дидактическая игра «Птицы в природе». Цель: формировать у младших школьников осознанное понимание взаимосвязей в природе. Развивать умение устанавливать последовательную зависимость, состоящую из нескольких звеньев (экологическая пирамида).

Дидактическая игра «Лесные жители». Цель: учить различать и называть характерные особенности диких животных, устанавливать связи между средой обитания и образом жизни и внешним видом животных.

Дидактическая игра «Экотаблицы». Цель: систематизировать знания о животном мире. Формировать умение пользоваться графическими символами. Развивать логическое, образное мышление.

Дидактическая игра «Березка». Цель: учить устанавливать причинно-следственные связи и взаимозависимость явлений природы.

Дидактическая игра «Картина природы». Цель: расширить знания о живой природе, средах обитания живых организмов (вода, земля, воздух).

Дидактическая игра «Лягушка – путешественница». Цель: обобщить знания об объектах живой и неживой природы, об их особенностях, свойствах, характерных признаках, взаимосвязях.

Дидактическая игра «Кто дружит с деревом?» Цель: закрепить представления о том, что лес – это сообщество растений и животных, которые живут рядом и зависят друг от друга.

Дидактическое пособие «Путешествие капельки Капы». Цель: познакомить с круговоротом воды в природе.

Усваивание знаний об окружающем мире путем использования игры, вызвавшей переживания, имеют огромное влияние на формирование у младших школьников бережливого и заботливого отношения к объектам растительного и животного мира. А экологические знания, вызывающие эмоциональную реакцию у младших школьников, войдут в их самостоятельную игру, станут содержанием, лучше, чем знания, воздействие которых затрагивает лишь интеллектуальную сферу.

Вывод: для развития ответственного отношения к природе младших школьников чтобы вызвать интерес к природе младших школьников на уроках окружающего мира можно использовать дидактические игры. Необходимо, чтобы учащиеся не только слушали, но и сами активно участвовали в ходе проведения урока. В младшем школьном возрасте остается актуальной ведущая деятельность школьников – игровая, она наряду с учебной деятельностью содействует формированию мотивации у детей к освоению природного мира.

2 Практическая работа по развитию ответственного отношения к природе младших школьников на уроках окружающего мира

Работа по развитию ответственного отношения к природе младших школьников на уроках окружающего мира осуществлялась во время преддипломной практики с 11 января по 7 февраля в МБОУ СОШ № 27, пгт. Смоляниново, в 4 «А» классе, в котором 24 учащихся.

В начале исследования было проведено определение уровня экологической воспитанности учащихся 4 «А» класса по методике Л. А. Коноплёвой «Экологический светофор».

Критерий для выделения уровня экологической воспитанности (развитие ответственного отношения к природе) понимается как мерило, показатели которого дают характеристику развития у обучающегося чувства экологической ответственности и экологически ответственного поведения, бережного отношения к природе. На основе методик были определены уровни и критерии экологической воспитанности.

Низкий уровень – дети узнают и называют подавляющее большинство животных, растений леса, луга, поля, водоема, вычленяя их некоторые особенности. Умеют определять состояние растений в зависимости от среды обитания, с помощью педагога классифицируют растения. Познавательное отношение к животным и растениям не устойчиво.

Средний уровень – дети узнают и называют подавляющее большинство животных и растений разных сообществ по представлению и небольшой опорой на наглядность. С помощью педагога классифицируют животных и растения. Устанавливают некоторые общие связи, сравнивая растения. Используют известные способы наблюдений. Недостаточно владеют обобщенными представлениями и не владеют понятиями рода и вида при классификации растений. Не всегда способны прогнозировать последствия неадекватных воздействий на природу, но при этом проявляют бережное и заботливое отношение к животным и растениям. Знают о существовании Красной книги, называют некоторые растения и животных, занесенных в нее. Эмоционально откликаются на яркие растения, проявляя внимательность, устойчивый интерес. В процессе наблюдений вспоминают стихи, песни, пословицы.

Высокий уровень – у детей этого уровня многообразны знания о животных и растениях разных сообществ. Самостоятельно устанавливают связи между развитием растений и средой обитания. Знания сформированы на уровне представлений, понятий, рода и вида. Дети способны устанавливать общие и частные связи с помощью наглядно – схематических пособий. Используют разные виды наблюдений за ростом и развитием растений и животных в разных сообществах и в соответствии с сезоном. Воспитательное отношение к природе устойчивое. Часто задают поисковые вопросы. Появляются эвристические суждения. Бережно относятся к растениям и животным, нетерпимы к людям в случае нарушения правил поведения в лесу, поле, на лугу. Эмоционально откликаются на красоту природы, используют песни, стихи, загадки о растениях и животных. Проявляют бережное отношение к дарам природы, понимая самоценность исчезающих растений и животных, занесенных в Красную книгу.

Для определения уровня экологической воспитанности младших школьников применялась диагностическая методика: «Экологический светофор» (Приложение А).

Методика «Экологический светофор» рассчитана на определение сформированности представления детей о ответственном взаимодействии человека с природой, умения оценивать результаты взаимодействия людей с природой, выявить отношение.

С помощью методики «Экологический светофор» было проведено исследование, позволяющее выявить уровень развития экологической деятельности младших школьников. Результаты исследования представлены в Таблице Б.1 (Приложение Б).

Сводные результаты исследлования уровня развития ответственного отношения к природе отражены на гистограмме (рис. 1).

Рисунок 1 – Уровень развития ответственного отношения к природе учеников 4 «А» класса на начальном этапе работы

Полученные данные свидетельствуют о недостаточном развитии экологического воспитания у младших школьников. В школе сложилась своя система воспитания. Накоплен определённый опыт работы по экологическому воспитанию учащихся, объединенной деятельности педагогов школы и родителей, выстроена система дополнительного образования на базе школы. Есть потребность приведения накопительного опыта в систему, которая даст возможность сделать процесс экологического воспитания непрерывным, а значит и более успешным.

Ученики не интересуются природой, только небольшому проценту учащихся интересен предмет «Окружающий мир», они смотрят видеофильмы и познавательные передачи о природе, читают книги о ней. Не всем ученикам интересен предмет «Окружающий мир», большинство предпочитает уроки технологии или другой предмет. Ученики почти не помнят темы уроков окружающего мира. На вопрос, «какие игры по окружающему миру ты знаешь?» ученики не смогли дать ответ.

Причиной данных проблем может являться недостаточное разнообразие применяемых методов и форм в общеобразовательной организации.

Исходя из результатов исследования, проблема в экологическом воспитании младших школьников – это низкий и средний уровень развития ответственного отношения к природе, следовательно, что подтолкнуло к разработке комплекса уроков, способствующих повышению уровня данных компонентов.

Следующим этапом работы являлась организация и проведение уроков с использованием дидактических игр для формирования экологических знаний по программе «Окружающий мир» для 4 класса автор А. А. Плешакова (УМК «Школа России»)

Было проведено 4 урока по темам:

«Зона арктических пустынь».

«Тундра».

«Лес и человек».

«Жизнь луга. Луг природное сообщество».

Конспекты уроков представлены в Приложении В.

На уроке по теме «Зона арктических пустынь» ученики познакомились с зоной арктических пустынь, научились характеризовать природную зону по плану. Для достижения целей на уроке были использованы разнообразные дидактические игры: «Моря и океаны», «Вставь пропущенные слова в карточке», «Заполните скелет рыбы», «Разгадайте кроссворд и восстановите предложение».

Для мотивации подготовка учащихся к усвоению учебного материала была создана игровая ситуация, в которой ученикам был задан вопрос можно между понятиями мороз и пустыня поставить знак равенства.

При проверке домашнего задания использовалась дидактическая игра с карточками, ученики должны были соединить стрелками какие моря к какому океану относятся.

После просмотра фильма «Жизнь в Арктике» ученики смогли ответить на вопросы о животных и растениях этой природной зоны. Далее ученики поиграли в две дидактические игры, в которых нужно было вставить пропущенные слова в карточке по теме животные и растения зоны Арктических пустынь.

Для закрепления пройденной темы ученики с помощью подвижной планшетной картой сыграли в дидактическую игру, верно ответив на заданные учителем вопросы. Учителем заранее были заготовлены карточки пищевых цепей. Ученики смогли правильно выстроить цепи питания.

Далее было обсуждение с учениками экологические проблемы зоны Арктических пустынь. Полученные знания были закреплены с помощью дидактической игры, где ученики отвечали на вопросы и заполняли «скелет рыбы».

Введение в урок дидактических игр, вызвало у учащихся интерес к новой теме. Игра помогла обобщить у учеников имеющие и полученные знания о видах животных. Наглядный, яркий материал вызвал у учеников желание принять участие в игре. Ученики с низким уровнем знаний охотно поднимали руку, и отвечали на заданные вопросы.

Таким образом, дидактическая игра и яркая наглядность помогла учащимся легко усвоить материал данного урока.

Для получения новых знаний и закрепления пройденного материала мною использовался кроссворд (как вид дидактической игры) для домашнего задания. Мы считаем, что использование в учебной работе кроссвордов способствует развитию интереса к предмету, позволяет в занимательной форме повторить и закрепить изученный материал, развивает у школьников сообразительность, помогает запомнить правильное написание терминов, учит работать с учебной и справочной литературой.

Урок прошел увлекательно, дети были заинтересованы, с удовольствием играли и выполняли задания.

На уроке по теме «Тундра» ученики познакомились с зоной тундры, научить характеризовать природную зону по плану. Для достижения целей на уроке были использованы разнообразные дидактические игры.

Для того чтобы настроить детей на урок в мотивационной части учащимся было предложено отгадать кроссворд (как вид дидактической игры), в котором была зашифрована тема урока.

Для проверки домашнего задания были зачитаны предложения. Если высказывание верное, учащиеся ставили знак «+». Если высказывание неверное, ставили знак «–».

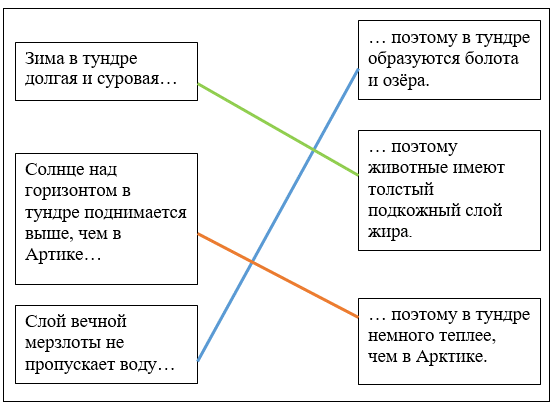

Урок строился в виде беседы с учениками. Потом были проведена дидактические игра «Соедини линиями причины и следствия» по пройденной теме. В следующей дидактической игре ученикам было предложено догадаться, о каких ягодах говорится в тексте и вставить пропущенные слова.

Заранее были заготовлены карточки пищевых цепей. Ученики смогли правильно выстроить цепи питания.

Дидактическая игра «Растительный и животный мир арктической пустыни и тундры» помогла обобщить у учеников имеющие и полученные знания о животных и растениях этой природной зоны.

Для получения новых знаний и закрепления пройденного материала мною использовался кроссворд для домашнего задания.

На урок по теме «Лес и человек» ученики познакомились с экологическими проблемами леса, которые возникли по вине человека, с охранной деятельностью человека, сформировано у учащихся представление о роли леса в жизни человека и природы. Для достижения целей на уроке были использованы разнообразные дидактические игры.

Для того чтобы настроить детей на урок в мотивационной части моменте использовалась музыка леса.

Для проверки домашнего задания были применены две дидактические игры. В первой игре нужно было соединить стрелками деревья и лес, в котором они произрастают. С помощью кроссворда ученики отгадывают ключевое высказывание урока «Береги лес».

С помощью схемы «Значение леса», ученики выяснили, какую роль играет лес в природе и жизни людей. с помощью стихотворений и рассказа были выявлены экологические проблемы леса.

На уроке чередовались различные виды деятельности. Физминутка была проведена в игровой форме, ученики повторили правила поведения человека в лесу. С помощью следующей дидактической игры ученики в рассказе нашли детей и смогли объяснить, к чему это может привести.

Далее ученики смогли сами озвучить экологические проблемы леса, а учитель на основе их ответов нарисовал на доске схему «Экологические проблемы леса».

Игра «Выполняй-ка» помогла разобрать с экологическими знаками и прокоментировать свою работу, составить совместный плакат в защиту природы. Игра имела яркую наглядность. Все ребята быстро справились с заданием, смогли проверить себя, ответив на вопросы «Проверь себя» в учебнике.

Урок прошел увлекательно, дети были заинтересованы, с удовольствием выполняли задания.

На уроке по теме «Жизнь луга. Луг природное сообщество» ученики познакомились с жизнью луга как о природном сообществе, научились понимать экологические связи в живой и неживой природе. Для достижения целей на уроке были использованы разнообразные дидактические игры.

Для того чтобы настроить детей на урок в мотивационной части моменте использовалось стихотворение о луге.

Для проверки домашнего задания были применялась дидактическая игра «Жизнь луга». Ученики работали в группах, распределить карточки согласно ярусному произрастанию леса, разложили карточки согласно ярусам, а названия растений написали на ватмане.

Для наглядности рассказа, использовались видео, слайды и иллюстрации. В дискуссии с учениками были выявлены экологические проблемы луга. Учителем заранее были заготовлены карточки пищевых цепей. Ученики смогли правильно выстроить цепи питания. Ученики прочитали рассказ и смогли найти ошибки в поведении ребят на лугу.

Для получения новых знаний и закрепления пройденного материала использовался филворд (как вид дидактической игры) для домашнего задания.

Младший школьный возраст наиболее оптимальный этап в формировании экологической воспитанности личности. В этом возрасте дети начинают выделять себя из окружающей среды, у них созревает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, формируются основы нравственно-экологических взглядов личности, которые выражаются в взаимодействии ребенка с природой, а также в его действиях в природе. Именно благодаря этому в младшем школьном возрасте возникает возможность формирования экологических знаний, норм и правил взаимодействия ребенка с природой, воспитания сочувствия к ней, активных действий в решении посильных экологических проблем.

Введение в урок дидактической игры, вызвало у учащихся интерес к новой теме. Игра помогла обобщить у учеников имеющие и полученные знания о природе. Наглядный, яркий материал вызвал у детей желание принять участие в игре. Ученики с низким уровнем знаний охотно поднимали руку, и отвечали на заданные вопросы.

Таким образом, дидактическая игра и яркая наглядность помогла учащимся легко усвоить материал данного урока.

Данные повторной диагностики показали, значительное увеличение количества верных ответов и снижение количества неправильных ответов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что учащиеся расширили свои знания о негативном влиянии человека на природу. Большая часть младших школьников стало понимать свою роль в охране и восстановлении природной среды. Занятия способствовали повышению уровня знаний об охраняемых растениях. Результаты исследования представлены в Таблице Б.2 (Приложение Б).

Сводные результаты повторной диагностики представлены на гистограмме (рис. 2).

Рисунок 2 – Уровень развития ответственного отношения к природе учеников 4 «А» класса на завершающем этапе работы

Результаты исследования выявили преобладающий средний уровень развития экологической воспитанности младших школьников, он увеличился на 8% после введения дидактических игр в уроки окружающего мира. Количество учеников с высоким уровнем не изменилось. Количество учеников с низким уровнем снизилось на 8%.

Многие ученики начали воспринимать уроки окружающего мира иначе, он им стал нравиться. Они запомнили название игр, и просили их проводить почти на каждом уроке, учащиеся стали более активными при устном опросе. У учащихся повысился уровень экологических знаний и бережного отношения к природе.

Можно сделать вывод: результативность дидактических игр на уроках окружающего мира заключается в совместной деятельности педагога и младших школьников. Конечным результатом должно быть повышение уровня когнитивного и деятельностного компонентов экологического воспитания, а также развитие у детей эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно оберегать, совершенствовать, облагораживать природную среду.

Заключение

Актуальность данной выпускной квалификационной работы состоит в том, что развитие ответственного отношения к природе младших школьников связано с тем, что загрязнение природы от деятельности человека приобретает сегодня угрожающий уровень. Чистота воды, воздуха и почвы в полной мере зависит от деятельности человека. В современном экологическом образовании формированию ответственного отношения к природе отводится главное место. Этот целенаправленный процесс формирует личность, способную быть готовым ответить за свои поступки не только перед обществом, но и перед живой природой.

Развитие ответственного отношения к природе у детей младшего школьного возраста можно реализовать при помощи игр экологической направленности. Задания должны определять не только связи организмов со средой обитания, но и ценностные нормативные и практические деятельностные стороны отношения человека к родной и социальной природной среде. В результате этого дети учатся прогнозировать последствия поведения и деятельности в окружающей среде, осваивают практические умения, участвовать в творческой деятельности.

Ученики младшего школьного возраста, участвуя в дидактических играх на уроках окружающего мира, учатся правильно себя вести на природе, получают базовые экологические знания и стремятся применять их на практике, что способствует развития ответственного отношения к природе у учащихся.

Были решены поставленные задачи:

Изучить особенности развития ответственного отношения к природе младших школьников.

Рассмотреть структуру дидактической игры и классифицировать дидактические игры.

Охарактеризовать развитие ответственного отношения к природе младших школьников на уроках окружающего мира посредством дидактической игры.

Провести практическую работу по развитию ответственного отношения к природе младших школьников на уроках окружающего мира посредством дидактических игр.

Из этого можно сделать следующие выводы:

Современное экологическое образование должно быть нацелено на будущее, опираться на идеи коэволюции природы и общества, устойчивого развития биосферы, должно быть направлено на преодоление сложившихся в обществе стереотипов через формирование духовно-нравственной, экологически грамотной личности и создание условий для ее развития, стать фактором социальной стабильности.

Содержание ответственного отношения к природе младших школьников включает в себя три взаимосвязанных компонента: когнитивный, эмоциональный, деятельностный. Они применяются при отборе экологических знаний и умений в начальной школе с соответствующей их направленностью на младший школьный возраст.

Урок как традиционная и основная форма учебно-воспитательного процесса, невзирая на строго регламентированную структуру, дает большие возможности для формирования экологических знаний и воспитанности учащихся. Чем содержательнее и увлекательнее материал, тем результативнее происходит усвоение ответственного отношения к природе учащимися.

Игры, применяемые на занятиях, помогают детям усвоить качества предметов и уточнить представления, полученные в ходе наблюдений в природе.

Дидактические игры экологического содержания помогают учащимся увидеть целостность и неповторимость не только определенного живого организма, но и экосистемы в целом, осознать невозможность нарушения ее неповторимости и целостности.

На основе анализа литературы были обозначены следующие условия по формированию знаний учащихся, требующие практической проверки: систематичность работы, направленной на формирование интереса учащихся к изучению предмета «Окружающий мир»; соблюдение методики работы с дидактической игрой.

Опираясь на результаты исследования, можно сказать, что основной проблемой экологического воспитания является низкий уровень деятельностного и когнитивного компонентов.

При использовании дидактических игр на уроках окружающего мира у учащихся развиваются наблюдательность, внимание, активность, любознательность.

Игра способствует формированию экологических знаний и умений, ответственному отношению к окружающей среде.

Включение дидактических игр в уроки окружающего мира, позволяет организовать познавательную, практическую и исследовательскую деятельность учащихся, в совокупности с инновационными, традиционными формами, активными методами и приемами работы, с учетом непрерывности и последовательности в изложении материала.

Ответственное отношение к природе выражается в способности и возможности сознательно, а значит, целенаправленно, добровольно, выполнять требования и решать задачи морального выбора, достигая определенного экономического результата. Добровольное, свободное соблюдение моральных требований, связанных с отношением к природе, предполагает развитую убежденность в необходимости подобного поведения, а не страх за возможное осуждение со стороны окружающих.

Развитие ответственного отношения к природе младших школьников даст возможность в дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества. Именно в младшем школьном возрасте дети получают основы знаний; именно в этот период формируются и развиваются особенности его характера, воли, духовного облика.

Ответственное отношение к природе младших школьников формируется в процессе становления осознанного и правильного отношения непосредственно к самой природе во всём её разнообразии, к людям, охраняющим и созидающим её, а также к людям, созидающим на основе её богатств материальные или духовные ценности. Это также восприятие себя частью природы, осознание ценности жизни и здоровья и их прямой зависимости от состояния природной среды.

Список использованных источников

Александрова В. П. Основы экологической культуры: программа курса и методические рекомендации. 1- 4 классы. М.: ВАКО, 2018. 128 с.

Аманов Г. А. Воспитание экологического сознания и экологической культуры у молодежи // Молодой ученый. 2018. № 22. С. 85-87.

Андропова Е. Е. По извилистым тропинкам: сценарий познавательной игры-путешествия по лесу для детей 7-10 лет, в ходе мероприятия дети знакомятся с растительным и животным миром леса; викторина «Лесные тайны» // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2017. № 3. С. 51-54.

Богапова З. Ф. Экологическое воспитание на уроках в начальной школе [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru (дата обращения: 09.04.2021).

Волков К. Н. Методические материалы для учителя по изучению познавательного интереса учащихся «Определение уровня развития познавательного интереса школьника» [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru (дата обращения: 25.04.2021).

Волошина А. С. Экологическое воспитание на уроках окружающего мира [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru (дата обращения: 27.03.2021).

Гринева О. А. Модель эколого-эстетического воспитания младших школьников в рамках внеурочной деятельности // Молодой ученый. 2018. № 15. С. 220-222.

Грунина Е. В. Дидактические игры как средство повышения знаний у учеников начальных классов на уроках окружающего мира // Вопросы педагогики. 2019. № 42. С. 88-91.

Даминова А. И. Дидактическая игра как способ активизации учебной деятельности младших школьников на уроках окружающий мир [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.04.2021).

Дронова Е. С. Формирование экологической культуры младших школьников в общеобразовательной школе // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2017. № 8. С. 68-71.

Зейнетдинова Г. Ф. Экологическое воспитание младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru (дата обращения: 11.04.2021).

Максакова В. И. Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и практикум для СПО. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 206 с.

Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. Ю. Добротин: под общ. ред. М. С. Смирновой. М.: Юрайт, 2020. 306 с.

Миронов А. В. Экологическое образование младших школьников: учеб. пособие для вузов М.: Юрайт, 2019. 263 с.

Никитенко А. А. Организация дидактической игры по окружающему миру с целью формирования универсальных учебных действий младших школьников // Научные исследования: теория, методика и практика. Чебоксары, 2017. С. 148-150.

Панкова О. В. Дидактическая игра как средство активизации познавательной деятельности [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 08.04.2021).

Смирнова Е. О. Психология и педагогика игры: учеб. пособие для среднего профессионального образования [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru (дата обращения: 09.04.2021).

Токарев А. А. Развитие идей экологического образования у детей младшего школьного возраста // Школьная педагогика. 2017. № 3. С. 8-10.

Цветкова И. В. Экологический светофор для младших школьников: методическое пособие по воспитанию экологической культуры детей младшего школьного возраста. М.: Педагогическое об-во России, 2000. 62 с.

Шилов И. А. Экология: учеб. для академического бакалавриата. 7-е изд. М.: Юрайт, 2017. 539 с.

Ясовеев М. Г. Методика экологических исследований: учеб. пособие. Минск: ИВЦ Минфина, 2018. 232 с.

Приложение А

Методика «Экологический светофор»

Цель: определение развития представления детей о рациональном взаимодействии человека с природой, умения оценивать результаты взаимодействия людей с природой, расширить опыт ребенка в экологически ориентированной деятельности.

Задание: все участники получают по три кружка: красный, желтый, зеленый. В таблице указаны обозначения цветов.

Таблица А.1 – Обозначение цветов

| Цвет | Обозначение |

| Красный | Запрещает действия, приносящие вред окружающей среде и жизни людей. |

| Желтый | Предупреждает об осторожности, чтобы как можно меньше нанести вреда природе. |

| Зеленый | Разрешает и поощряет действия, помогающие растениям, животным. |

Ученикам зачитывается описание поступка человека на природе, демонстрируется соответствующий рисунок. Ученики должны оценить этот поступок, один из имеющихся кружков, – включить тот или иной сигнал светофора.

Загрязнение окружающей среды продуктами отходов производства.

Очищение воздуха.

Выхлопные газы машин.

Вырубка деревьев.

Открытие заповедников.

Опустошение ресурсов Земли.

Устранение пожара в природе.

Сортировка и переработка мусора.

Посадка цветов, кустарников, деревьев.

Браконьерство и незаконная охота.

Оценка результатов деятельности:

Высокий уровень (8-10 баллов): ребенок знает и придерживается норм и правил поведения в природе. Экологические знания и элементы экологической воспитанности сформированы. Ребёнок даёт верные ответы на все вопросы.

Средний уровень (5-7 баллов): дети имеют недостаточные знания о природе и не всегда придерживаются установленных правил поведения в природе. Экологические знания и культура сформированы на среднем уровне.

Низкий уровень (1-4 баллов): Дети не умеют осуществлять контроль за своим поведением, поступками в природе. Экологические знания и культура находятся на низком уровне.

Приложение Б

Результаты диагностики по методике «Экологический светофор»

Таблица Б.1 – Уровень сформированности представления детей о рациональном взаимодействии человека с природой до введения игр на уроках окружающего мира

| Код ученика | Результат | Уровень |

| 001 | 3 | Низкий |

| 002 | 6 | Средний |

| 003 | 4 | Низкий |

| 004 | 3 | Низкий |

| 005 | 5 | Средний |

| 006 | 8 | Высокий |

| 007 | 7 | Средний |

| 008 | 4 | Низкий |

| 009 | 3 | Низкий |

| 010 | 9 | Высокий |

| 011 | 4 | Низкий |

| 012 | 5 | Средний |

| 013 | 6 | Средний |

| 014 | 7 | Средний |

| 015 | 4 | Низкий |

| 016 | 3 | Низкий |

| 017 | 8 | Высокий |

| 018 | 7 | Средний |

| 019 | 9 | Высокий |

| 020 | 8 | Высокий |

| 021 | 6 | Средний |

| 022 | 3 | Низкий |

| 023 | 6 | Средний |

| 024 | 4 | Низкий |

Таблица Б.2 – Уровень сформированности представления детей о рациональном взаимодействии человека с природой после введения игр на уроках окружающего мира

| Код ученика | Результат | Уровень |

| 001 | 5 | Средний |

| 002 | 7 | Средний |

| 003 | 4 | Низкий |

| 004 | 4 | Низкий |

| 005 | 3 | Низкий |

| 006 | 9 | Высокий |

| 007 | 7 | Средний |

| 008 | 5 | Средний |

| 009 | 6 | Средний |

| 010 | 3 | Низкий |

| 011 | 4 | Низкий |

| 012 | 4 | Низкий |

| 013 | 7 | Средний |

| 014 | 4 | Низкий |

| 015 | 6 | Средний |