ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Ермолина Анастасия Александровна, студентка 3 курса

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»

Научный руководитель: Баранова Марина Юрьевна

Аннотация статьи: в данной статье рассмотрена важность привлечения родителей в деятельность обучающихся. Рассмотрено понятие образовательной игры как активной формы обучения, предполагающей возможность включения в образовательный процесс обучающихся вместе с родителями. Автором приведен пример организации заданий совместной деятельности детей и родителей посредством проведения такой игры.

Ключевые слова: детско-взрослая игра, образовательная игра.

В современном образовательном процессе одним из ключевых аспектов является взаимодействие обучающихся с родителями. Совместная деятельность в данном случае будет выступать не только как способ получения новой информации или нового навыка, но и как способ мотивации обучающихся к познанию неизвестного.

Начиная с детства, родители постоянно включены в разнообразную деятельность своих детей. Но важно обратить внимание на то, что подразумевается под совместной деятельностью. В словарях по социальной психологии данное понятие раскрывается следующим образом: «Организованная система активности взаимодействующих индивидов, направленная на целесообразное производство (воспроизводство) объектов материальной и духовной культуры».

Почему в первую очередь мы обращаем наше внимание на интерпретацию понятия с точки зрения социальной психологии? Как утверждает А.Л. Журавлев, «…ранее это понятие связывалось, в основном, с изучением малых групп, функционирующих в экстремальных условиях, и т. п. В настоящее же время под совместной понимается любое взаимосвязанное (взаимозависимое, взаимовлияющее) функционирование людей в социальных группах разной численности, т. е. в группах действующих, выполняющих свои функции, реализующих свои роли и назначение, что-то осуществляющих, исполняющих и т. п.» [1, с.230]

Отметим, что часто в различных источниках несколько родственных понятий («совместная деятельность», «совместное функционирование» и «совместная активность») рассматриваются как достаточно близкие по содержанию.

Словосочетание совместная деятельность вошло в применение практической отечественной психологии с работами Л.С. Выготского, исследовавшего факторы, воздействующие на развитие детей, как процесс присвоения социального опыта. В своих работах Л.С. Выготский пришел к выводу, что благодаря совместной деятельности ребенка со взрослым первый развивается и может выполнять более сложные задания. [3, с.46]

С точки зрения педагогики, в основном совместная деятельность проявляется при детско-взрослой игре (общности). Детско-взрослая игра – объединение детей и взрослых на основе их неформальных взаимоотношений, чувства принадлежности к общему кругу и взаимной комплиментарности.

Одной из форм организации детско-взрослой игры является образовательная игра, через которую укрепляются взаимоотношения детей и родителей при решении каких-либо учебных задач. Образовательная игра, как интерактивное обучение, стала одним из современных направлений развития активного обучения. Говоря об отличиях активного и интерактивного обучения, ученые подчеркивают организацию взаимоотношений обучающихся между собой: взаимодействие преобладает над воздействием. Образовательная игра как активная форма проведения занятий имеет ряд преимуществ перед пассивными формами [4, с.80].

В основе лежит эмоционально окрашенное общение обучающихся друг с другом и преподавателем. Знания добываются через поиск и не выступают в виде непреложной истины. Весь процесс познания строится как цепь учебных ситуаций. Задачи, поставленные в ходе образовательной игры, решаются в результате совместной деятельности учителя и обучающегося, таким образом, обучающийся учится общаться и выстраивать поисковую деятельность вместе со своим классом [2, с.67].

Так как образовательная игра относится к интерактивным методам обучения, ей свойственны некоторые принципы интерактивного взаимодействия:

полилог (множество суждений);

диалог (слышать, слушать друг друга, взаимодействовать);

мыследеятельность (не просто трансляция знаний, а мыслительная активность);

смыслотворчество (у каждого участника взаимодействия свой индивидуальный смысл);

саморазвитие;

рефлексия.

На базе МАОУ «СШ № 143» г. Красноярска в 4 классе нами разработана детско-взрослая образовательная игра с учетом всех перечисленных принципов. При конструировании модели игры мы рассматриваем три возможные формы взаимодействия её участников.

1. Родители являются членами жюри игры, а дети непосредственно ее участниками.

2. Участники игры разбиваются на команды: одна команда родителей и несколько команд обучающихся.

2. Участники игры разбиваются на команды: в каждой команде один взрослый и несколько обучающихся.

Мы остановились на третьей форме взаимодействия и сформировали шесть команд по пять обучающихся и одному родителю в каждой. Родители в данной игре выступают не только для мотивации и поддержки обучающихся, но и активными действующими лицами.

Ключевая задача образовательной игры направлена на формирование математической грамотности.

Один из туров игры предполагает одинаковое задание для всех команд, время выполнения на его выполнения ограничено. За основу задания нами было взято упражнение из Всероссийской проверочной работы для 4 класса по математике. Первоначальная формулировка задания [5]:

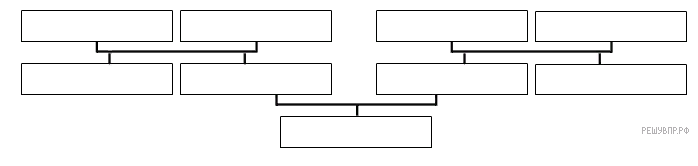

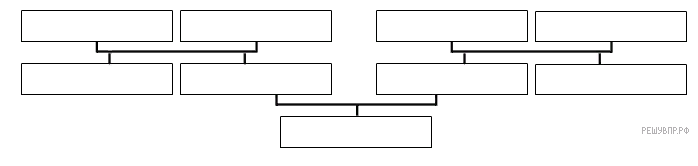

Прочитай текст и изобрази семейное дерево, включающее всех перечисленных в тексте родственников. Впиши в прямоугольники на схеме (рис.1) имена или имена и отчества родственников.

Текст: Меня зовут Андрей. Мой папа работает токарем на заводе, его зовут Павел Иванович. У него есть сестра Лена, она учится в Москве на юриста. Их родители, мои бабушка и дедушка, живут в соседнем городе Березники Пермского края. Бабушка Марина Владимировна работает в школе, а дедушка Иван Петрович охранником. На праздники мы ездим к ним в гости. Мою маму зовут Ольга Львовна, она бухгалтер. Раньше, когда я был маленький, она часто брала меня на работу. У мамы есть брат Олег, который живёт с моей бабушкой Дарьей Викторовной, воспитательницей в детском саду, и моим дедушкой Львом Николаевичем.

Рисунок 1 – Схема заполнения

Первый часть тура заключается в совместном выполнении данного задания. При этом обучающиеся могут не более двух раз обратиться за помощью к взрослому и задать уточняющий вопрос.

Вторая часть тура заключается в обратном действии – создании текста-описания по заполненной модели. При этом в команде необходимо распределить роли между всеми участниками (как обучающимися, так и родителями). Среди таких ролей – создание истории, добавление в историю ловушек – излишней информации, корректировка текста и тестирование полученного задания.

Мы считаем, что такой вид деятельности позволит в непринужденной, игровой форме, где взрослый является участником игры, позволит более качественно сформировать аспекты методической грамотности обучающегося в начальной школе.

Список литературы

Журавлев, А.Л. Психология совместной деятельности / Журавлев А. Л. - Москва : Институт психологии РАН, 2005. - 640 с.

Карпенко, Л.А. Краткий психологический словарь. / Ред. Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский – Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС», 1998 . – 185 с.

Куренкова Е.А. Использование образовательных игр в преподавании историко-культурологических дисциплин. Обучение и воспитание: методики и практика 2013/2014 учебного года: сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. ‒ Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. ‒ С. 46-50.

Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения. / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова ‒ М.: Академия, 2008. ‒ 176 с

ЦОКО, Красноярский край (Центр оценки качества образования), [Электронный ресурс], Режим доступа: https://coko24.ru/