Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Школа №7»

Города Курчатова Курской области

«Развитие диалогической речи учащихся во внеурочной

деятельности по русскому языку в начальной школе»

Выполнила: учитель начальных

классов 1 кв.категории

МКОУ «Школа № 7»

Лапковская Инна Геннадьевна

Курчатов 2021 год

Содержание

Информационная карта

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………… 3

Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ …………………………………………………………………………….. 5

1.1. Характеристика понятия «диалогическая речь» …………………… 5

. Психолого-педагогические основы развития диалогической речи младших школьников …………………………………………….…. 6

. Современные методики развития диалогической речи младших школьников ………………………………………………………….. 9

. Основные принципы организации, содержание, виды и формы внеурочной деятельности по русскому языку ……………………….... 11

Глава II. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ДИЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ…………………………………………………………………………… 18

2.1. Выявление исходного уровня развития диалогической речи

младших школьников ……………………………………………………… 18

2.2. Формирующий этап эксперимента ………………………………... 20

2.3. Динамика уровня развития дилогической речи младших школьников по итогам проведенного экспериментального исследования ……………………………….……………………… 28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………………….30

СПИСОК литературы ………………………………….….………………………………….31

ПРИЛОЖЕНИЕ ……………………………………………………………............................32

ВВЕДЕНИЕ

Коммуникативная направленность в изучении русского языка не только служит практической цели – формированию навыков общения у школьников, но и развивает общую образовательную культуру личности через родной язык.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена прежде всего тем, что последнее время все чаще и чаще отечественные школы заявляют о наличии серьезных недостатков в развитии коммуникативной компетенции детей. Это связывают со снижением уровня читательской культуры, отсутствием у учителей педагогических навыков в организации ситуаций, требующих от учеников речевой активности.

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной школы. Поэтому развитие речи, творческих способностей учащихся является важнейшей задачей современной школы.

Правильно организованная система внеурочной деятельности позволяет максимально развить и сформировать коммуникативные навыки и способности каждого учащегося. Именно в начальной школе дети начинают овладевать нормами устного и письменного литературного языка, учатся использовать языковые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и задачами речи. При этом учитель должен помочь детям осмыслить требования к речи, научить младших школьников при формулировке мыслей следить за правильностью, точностью, разнообразием, выразительностью используемых им языковых средств.

Все вышеуказанное не могло не сказаться на организации внеурочной деятельности по русскому языку в современной школе. Учителю начальных классов в настоящее время предлагается множество речеведческих программ, методических комплектов дидактических материалов (например, «Детская риторика в рассказах и рисунках» (под ред. Т.А. Ладыженской); «Школа творческого мышления» (М.Р. Львова), программа «Речь» (Л.Д. Мали и др.), программа и методические разработки уроков «Культуры общения» (Н.А. Лемяскина, И.А. Стернин и др.), в которых добротно, с нужной дозировкой представлена речеведческая теория.

Проблему можно сформулировать так: какие методические приемы и формы работы по развитию диалогической речи учащихся, используемые во внеурочной деятельности по русскому языку в начальной школе, наиболее эффективны? На этот вопрос я постаралась ответить в ходе своего исследования.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

1.1.Характеристика понятия «диалогическая речь»

В справочной литературе я нашла множество толкований термина диалог и диалогическая речь. Обобщив и проанализировав все толкования можно сделать вывод, что диалог – это процесс взаимного общения, когда реплика сменяется ответной фразой и происходит постоянная смена ролей.

Выделяют следующие виды диалогической речи: свободный диалог (дружеское общение двоих); вопросно-ответный диалог (участники неравноправны); спор, полемика (дискуссионная речь); диалог как литературный жанр; пьесы; внутренний диалог с самим собой или с воображаемым собеседником; а также выделяют диалог культур, диалог поколений и т.п.

Исходя из целей и задач диалога, конкретной ситуации общения и ролей партнеров, выделяют: бытовой разговор; деловую беседу; собеседование; интервью; переговоры. Существует два класса диалогов: информационный и интерпретационный. Первый характерен для ситуаций, в которых к началу общения между партнерами имеется различие в знаниях, второй характеризуется тем, что знания у собеседников примерно одинаковые, но имеют разную интерпретацию.

В учебном процессе можно встретить такие виды диалогов и формы работы с ними, как диалог-беседа, диалог-инсценировка, беседа учащихся между собой и с преподавателем, парная и групповая беседы.

Таким образом, рассмотрев различные типы диалогов и диалогических единств, мы можем сделать вывод, что для обучения диалогической речи в начальной школе чаще всего применяются диалог – односторонний расспрос, двусторонний расспрос, а также учителя часто используют как образцы обучения диалогической речи диалоги этикетного характера, диалоги «ролевые» и диалоги «равноправные».

1.2. Психолого-педагогические основы развития диалогической речи младших школьников

Проблема развития диалогической речи младших школьников комплексная, поскольку основывается на данных психологии, педагогики, общего языкознания, социолингвистики и психолингвистики.

Речевая деятельность – это активный, целенаправленный процесс создания и восприятия высказываний, осуществляющийся посредством языковых средств в ходе взаимодействия людей между собой.

Можно выделить следующие закономерности речевого развития младших школьников:

- речь младшего школьника развивается в результате восприятия речи взрослых и в ходе собственной его речевой активности;

- речь и язык находятся в центре различных аспектов психологического развития ребенка – его мышления, памяти, воображения и т.д;

- главным направлением в обучении языку является формирование у младшего школьника языковых обобщений, а также элементарного осознания явлений речи и языка;

- умение ориентироваться в языковых явлениях создаёт учащемуся условия для самостоятельного наблюдения за языком, для саморазвития речи.

Дети, согласно исследованиям психологов, даже без специального обучения с самого раннего детства проявляют большой интерес к языковой деятельности, придумывают новые слова, ориентируясь и на смысловую, и на грамматическую стороны языка.

Однако при стихийном речевом развитии достигают высокого уровня лишь немногие, поэтому нужно целенаправленно обучать речевому общению. Главной задачей такого обучения является формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи.

Это определяет интерес младших школьников к родному языку и способствует их творческому отношению к речи.

В современной методике можно выделить четыре основных направления развития речи младших школьников:

работа над звуковой культурой речи (т.е. развитие речи на фонетическом уровне);

словарная работа (т.е. развитие речи на лексическом уровне);

работа над словосочетанием и предложением (т.е. развитие речи на синтаксическом уровне);

работа над связной речью.

Все эти аспекты тесто связаны с развитием диалогической речи.

Овладение диалогической речью – одна из важных задач речевого развития младших школьников. Ее успешное решение зависит от многих условий – от речевой среды, социального окружения, семейного положения, индивидуальных особенностей ребенка, его познавательной активности и т.п. Все это необходимо учитывать.

Как показала практика, начинать систематическую работу над развитием диалогической речи ребенка нужно уже с первых уроков обучения в школе.

Сегодня перед начальной школой стоит задача развивать у учащихся общеучебные навыки (или универсальные учебные действия, ключевые компетентности), среди которых особенно выделяют коммуникативные. Под наличием сформированных коммуникативных навыков подразумевают хорошо развитую речь, умение вступать в диалог, работать в группе, высказывать свою точку зрения и отстаивать ее, принимать чужую точку зрения и т. д.

Для того чтобы перечисленные умения у ребенка сформировались, необходимо усиленно работают над развитием диалогической речи. Если эта деятельность будет успешной, то сами собой возникнут и умения выслушать, поспорить, привести аргументы, распределить роли в группе.

Для развития речевой деятельности необходимо: поддерживать у учащихся мотивацию общения; помогать в достижении цели речевой деятельности – воздействие на собеседника; создавать условия и средства для достижения этой цели; формировать умения оперировать способами по достижению цели, а также умений создавать «продукт» речевой деятельности, то есть содержательное умозаключение либо текст.

Развитие речевой деятельности и обучение младших школьников продуктивному диалогу необходимо начинать с поддержки мотивации общения.

Как известно, что в младшем школьном возрасте дети задают много вопросов. Поэтому этап обучения детей постановке вопросов является мотивирующим моментом для учащегося, а умение формулировать вопросы – это отправной пункт в решении задач развития речевой деятельности детей в учебном диалоге.

Целенаправленная и систематическая работа по развитию культуры речевого поведения начинается с приходом детей в школу. Именно в начальных классах закладываются правила культуры речевого поведения: основы вежливости, точности, прививаются хорошие манеры, умение культурно вести себя в школе, дома, на улице и в общественных местах.

Педагог всегда должен помнить о следующем:

- необходимо развивать у младшего школьника интерес к языку, нужно объяснять значение слов, показывать их связь, следить за грамматической правильностью и связностью его речи;

- нужно как можно больше внимания уделять речи: наблюдать за ней, анализировать ее вместе с учащимися в форме спрашивания и беседы, т. е. диалога;

- диалогическую и монологическую речь развивает помощь учителя ребенку в его рассуждениях, объяснениях, доказательствах, ответах на вопросы и в постановке вопросов;

- учиться говорить, слушать и вслушиваться, думать и вдумываться поможет научить ребенка наше участие в его жизни.

1.3. Современные методики развития диалогической речи младших школьников

Одним из важнейших аспектов становления личности младшего школьника является его обучение русскому языку как средству общения, естественной формой которого выступает диалог.

Проблема развития диалогических умений учащихся приобретают в современных условиях первостепенное значение. Это объясняется тем, что нашему обществу необходимы люди, в совершенстве владеющие культурой общения в спорных ситуациях, умеющие превратить спор в дискуссию, в цивилизованное обсуждение проблемы.

Младший школьник испытывает большую потребность в диалоге, в обсуждении различных точек зрения, что приводит к возникновению спорных ситуаций, требующих от ученика умения придерживаться правил культуры общения, чтобы обсуждение не переросло в конфликт или ссору.

Кроме того, одним из важнейших принципов организации учебного процесса в современной начальной школе является реализация идеи проблемного обучения, при котором педагог в учебных целях создает ситуацию, нуждающуюся в обсуждении, то есть в диалоге.

Проведённые исследования показывают, что речь современных младших школьников по природе своей диалогична, но без специального обучения диалогическому общению она носит бытовой, ситуативный характер, перенасыщена междометиями и односложными конструкциями. Не владея навыками диалогического общения, младшие школьники в учебной ситуации нередко просто уходят от сотрудничества при решении какой-либо проблемы.

Поэтому, чтобы развить диалогическую речь младших школьников, добиться существенных результатов в предупреждении и устранении наиболее типичных недочетов у их диалогической речи, создать предпосылки для совершенствования умений диалогического общения на последующих этапах обучения можно, если использовать в качестве ведущего средства развития диалогической речи младших школьников учебную дискуссию; если опираться на уроках русского языка на идеи риторизации учебно-воспитательного процесса; если цели, содержание, организация работы и оценки уровня развития диалогической речи младших школьников будут основаны на позиции компетентностного подхода.

1.5. Основные принципы организации внеурочной деятельности по русскому языку

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников, кроме учебной, где возможно и целесообразно решать задачи их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей, в формах, отличных от урочной системы обучения.

Цель внеурочной деятельности – создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Основные задачи организации внеурочной деятельности:

организовать общественно-полезную и познавательную деятельность школьников совместно с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;

выявить интересы, склонности, способности школьников и их возможности в различных видах деятельности;

создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;

развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;

создать условия для реализации школьниками приобретенных знаний, умений и навыков;

развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

Внеурочная деятельность по русскому языку не обязательна для всех учащихся и охватывает главным образом тех детей, которые проявляют интерес к изучению русского языка. Содержание этой деятельности не ограничивается рамками учебной программы, а значительно выходит за ее пределы и определяется в основном интересами учащихся.

При организации внеклассных занятий, как и при проведении уроков, я опираюсь на общедидактические принципы: научности, сознательности и активности, систематичности и последовательности, наглядности, доступности, прочности, связи теории с практикой, индивидуального подхода к учащимся.

Основным при организации внеклассных мероприятий следует считать принцип добровольности. В отличие от классных занятий, которые носят обязательный характер, в различных внеклассных мероприятиях учащиеся принимают участие не ради отметок, а по желанию. Дети сами выбирают вид внеклассной работы.

Принцип равного права позволяет как сильным, так и слабым школьникам принимать участие в любом внеклассном мероприятии по русскому языку. Их могут посещать и слабоуспевающие ученики, в этом случае учитель должен применять дифференцированный подход в обучении.

Принцип индивидуального подхода к младшим школьникам имеет большое значение при проведении внеклассных занятий. Индивидуальный подход к каждому ученику позволяет определить, какие условия можно использовать в каждом конкретном случае.

Принцип индивидуального подхода к каждому учащемуся позволяет выявить одарённых в лингвистическом отношении детей и установить причины отставания слабоуспевающих. Этот принцип способствует тому, что внеклассная работа становится своеобразной формой воспитывающего обучения. Учитель узнаёт, чем интересуется школьник и каковы его индивидуальные склонности, стремления и вкусы. Именно благодаря индивидуальному подходу к каждому учащемуся, внеклассные занятия могут превращаться в могучее средство развития речи, умственных способностей, развития познавательных процессов, аналитических умений и способностей детей.

Принцип систематичности заключается в том, что отобранный для работы материал должен представлять собой определённую систему знаний о языке. Но эта система должна быть разумной, гибкой, вытекающей из содержания предмета.

Принцип развивающего обучения.

Принцип занимательности. Активность учащихся во внеклассной работе напрямую зависит от того, что интересно или не интересно школьнику на занятиях. Обычно интересно бывает на занятиях, которые проводятся живо и эмоционально, с использованием занимательных и игровых материалов. На протяжении всего занятия должна поддерживаться атмосфера доброжелательности и позитивного настроя.

Одним из вопросов организации внеурочной деятельности по русскому языку является определение ее содержания. На внеклассных занятиях можно рассматривать такие вопросы, которые непосредственно не связаны с программой по русскому языку, но которые интересуют учащихся и способствуют расширению их лингвистического кругозора.

Приведу примеры тем, которые можно выбрать для внеурочных занятий по русскому языку с целью развития диалогической речи учащихся: 1. «Сколько слов в русском языке?» (беседа о словарном богатстве русского языка);

2. «В музее слов» (беседы о происхождении слов),

3. «Кладовые слов» (беседа о словарях);

4. «Можно ли «сломать» язык?» (беседа об артикуляции русских звуков);

5. «Звуковые законы» (беседа об орфоэпических нормах русского языка), 6.«Пульс слова» (беседа о словесном ударении);

7. «Молчаливые буквы» (беседа о функциях букв Ъ и Ь);

8. «Можно ли запомнить правописание всех слов?» (беседа об орфографическом словаре); «Как строятся слова?» (беседа о способах словообразования в русском языке); «Все растет из корня» (беседа об однокоренных словах); «Кто или что?» (беседа о существительных одушевленных и неодушевленных); «Как человек научился говорить?», «Говорят ли животные?» «Как человек научился писать?», «Почему мы говорим на разных языках?», «Русский язык на земном шаре», «Языки и народы», и др.

Беседы на перечисленные и подобные темы я обязательно сопровождаю выполнением упражнений и заданий, способствующих привитию практических навыков употребления рассматриваемого языкового материала в речи, учу младших школьников вступать в диалог с учителем, высказывать свое мнение, спорить, доказывать.

На внеурочных занятиях детям сообщаются сведения, с которыми они на уроках не встречаются. Поэтому ученики младших классов с интересом участвуют в беседах на подобные темы.

Очень важно помнить, что в выборе и подаче этого разнообразного материала должно быть чувство меры, диктуемое возрастными особенностями учащихся.

Отбирая материал для занятий во внеурочное время, я исхожу из общих целей и задач обучения русскому языку, указанных в учебной программе, из целей и задач внеклассной работы по данной дисциплине, учитываю специфику русского языка как учебного предмета, принимаю во внимание отношение к нему школьников, их интересы, особенности работы класса и др. Поэтому для внеклассной работы по русскому языку не может быть какой-то универсальной программы.

Объем выносимого на внеклассные занятия программного материала определяется учителем вне зависимости от характера избранного материала – теоретического или прикладного.

В отличие от уроков, внеурочная работа по русскому языку характеризуется многообразием форм и видов.

По способу подачи языкового материала выделяют устные и письменные формы; по частоте проведения – систематические и эпизодические; по количеству участников – индивидуальные, групповые и массовые.

Каждая из перечисленных форм работы имеет несколько видов, которые отличаются друг от друга методикой проведения, объемом используемого языкового материала, характером участия школьников в мероприятии.

В соответствии с новыми образовательными стандартами, внеурочные занятия по русскому языку в начальной школе рекомендуется проводить уже с первого класса, начиная со второго полугодия, когда дети прошли букварь и приобрели определённые навыки чтения и письма. Занятия эти организуются в форме «часов занимательной грамматики» продолжительностью 30 – 40 минут; проводятся после уроков, один раз в неделю, что позволяет учителю лучше подготовиться к нему, подобрать содержательный литературный и игровой материал: сказки, шуточные рассказы и стихи, загадки, скороговорки, шарады, ребусы и т. п.

В младших классах, особенно в первом и втором, по каждой теме целесообразно проводить два-три занятия, поскольку малышам требуется значительно больше времени, чем старшеклассникам, для усвоения того, что они узнали на внеклассных занятиях.

Большое внимание я уделяю игровой деятельности учащихся. Как известно, игры широко используются и на уроках, но внеурочная деятельность дает в этом отношении намного больший простор.

Игра требует от участников сообразительности, внимания, воспитывает в детях настойчивость и выдержку, вырабатывает у них навык быстро ориентироваться и находить верное решение. Подбирая игры, надо руководствоваться тем, что, во-первых, игровой материал должен соответствовать возрасту детей; во-вторых, игры должны быть массовыми, в них не должно быть зрителей, поскольку для игры не требуется особого таланта, нужно лишь желание играть. В игру важно вовлекать даже самых пассивных детей – это будет развивать их и приобщать к коллективу.

Дети любят играть в одну и ту же игру, пока не усвоят её полностью, поэтому вполне допустимо через несколько занятий повторять понравившиеся ученикам игры и упражнения, но на более сложном материале.

Во внеклассной работе по русскому языку преобладают, особенно в младших классах, устные формы, что объясняется оперативностью устной речи и задачей развития в первую очередь именно ее. Это могут быть грамматические бои, викторины, КВН между параллельными или смежными классами, беседы по культуре речи, оформление альбомов с загадками, пословицами, поговорками, собранными учащимися.

К письменным формам внеклассной работы по русскому языку относятся стенгазета, листки русского языка, стенды. Все они характеризуются массовостью, их вывешивают на всеобщее обозрение. Все остальные виды внеклассной работы по русскому языку проводятся в устной форме.

По охвату учащихся внеклассные мероприятия могут быть индивидуальными, групповыми или массовыми.

К индивидуальным видам внеклассной работы относятся: заучивание наизусть стихотворений и прозаических отрывков, работа над ролью (при подготовке инсценировок к утреннику), подбор языкового материала (эта работа выполняется преимущественно в письменной форме), чтение детских книг, сказок на русском языке и некоторые другие.

Все эти виды индивидуальной работы являются, по существу, подготовительным этапом к проведению групповых и массовых внеклассных мероприятий.

К групповым формам относятся следующие виды работы: кружок русского языка, экскурсии (в библиотеку, на природу, на производство и т. д.), викторины и некоторые другие.

К массовым видам внеклассной работы относятся: вечера русского языка, всевозможные праздники (например, праздник сказки, праздник детской книги и т.п.), выставки (например, выставка детских книг, выставка лучших тетрадей, детских рисунков), конкурсы (например, на лучшую тетрадь, на лучшую письменную работу, на лучшего чтеца), радиопередачи, олимпиады, дни русского языка, театрализованные постановки и др.

При планировании внеклассной работы необходимо учитывать частоту проведения, а также методику подготовки тех или иных видов мероприятий.

Планировать работу следует так, чтобы она не создавала перегрузки учащимся и в то же время обеспечивала их равномерную, регулярную работу над овладением русским языком в течение всего периода обучения в школе.

Все перечисленные и другие индивидуальные, групповые и массовые виды внеклассной работы по русскому языку тесно связаны между собой.

Использование игровых форм обучения, элементов драматизации, опыта личного творчества учащихся во внеурочное время вызывает у младших школьников естественное желание узнать как можно больше нового из области русского языка. Интересными являются такие виды мероприятий на внеклассных занятиях по русскому языку, как: экскурсии в библиотеку, дома-музеи, типографии; различные конференции по языку с докладами и конкурсами; стенгазеты; журналы; предметные вечера, недели; викторины; диспуты; конкурсы; смотры; олимпиады; турниры; фестивали; выставки; утренники; соревнования; слёты и др.

Глава II. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ДИЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

2.1. Выявление исходного уровня развития диалогической речи

младших школьников

Опытно-экспериментальная база исследования – МКОУ»Школа №7» г.Курчатова Курской области. В эксперименте принимали участие ученики 1 класса (6 человек)

На первом этапе – констатирующем, были предложены следующие задания:

1 класс: Составить диалог (на выбор):

а) встреча в магазине;

б) встреча во время прогулки;

в) встреча на отдыхе;

г) встреча после летних каникул.

С помощью данного задания предполагалось выявить у учащихся уровень сформированности навыков диалогической речи (в устной форме или в процессе реального общения).

Оценивались работы по следующим критериям:

Объем реплики (развернутость высказывания)

Уместность реплики, быстрота реакции

Лексическое разнообразие речи

Условные обозначения:

«+» – ответ соответствует критерию

«+ –» – ответ частично соответствует критерию

«–» – ответ не соответствует критерию

Уровни: «В» – высокий уровень сформированности навыков диалогической речи; «С» – средний уровень; «Н» – низкий уровень.

Анализируя работы учащихся 1 класса (Приложение 1, Таблица 1) было установлено, что большее количество учащихся класса (90%) не используют в своей речи «вежливые» слова, лексика не разнообразна, допущены ошибки при построении предложений, только 10 % правильно составляют диалог.

Таблица 1

| Критерии | Анна П. | Вероника Л. | Денис Т. | Ульяна И. | Дима В. | Саша З. | Уровень сформир. критерия |

| Объем реплики (развернутость высказывания) | + | +- | - | + - | - | - | В- 10 % С- 40 % Н- 50 % |

| Уместность реплики, быстрота реакции | + | + | + - | +- | + - | + - | В- 30 % С- 70 % Н- 0 % |

| Лексическое разнообразие речи | + | +- | - | - | - | - | В- 10 % С- 10% Н- 80 % |

| Уровень сформированности коммуник. умения | В | С | Н | Н | Н | Н | В- 10 % С- 10 % Н- 80 % |

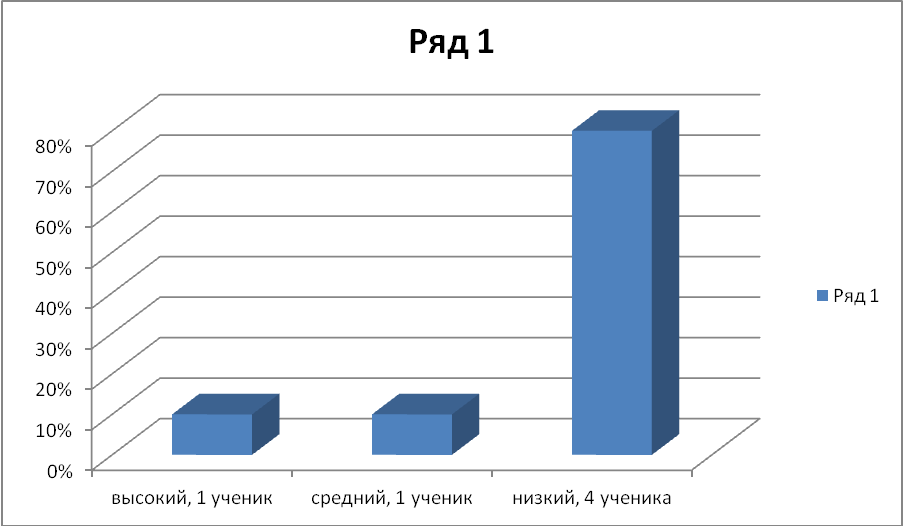

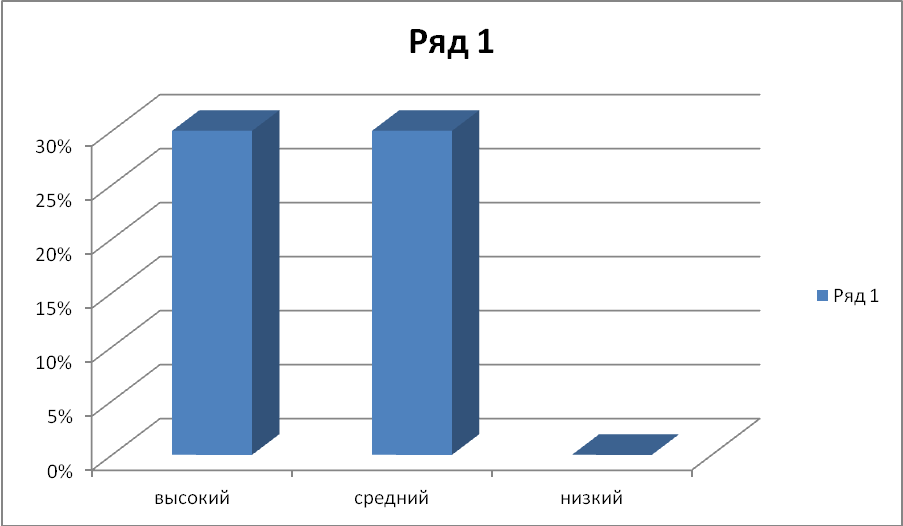

Представим результаты констатирующего эксперимента на диаграмме 1:

Диаграмма 1

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показали, что высокий уровень сформированности навыков составления диалога имеют 10 % учащихся 1 класса, средний уровень – 10 %, низкий – 80 %, что свидетельствует о необходимости введения в систему работы в начальных классах соответствующих упражнений на развитие диалогической речи детей.

2.2. Формирующий этап эксперимента

В ходе внеурочной деятельности по русскому языку проводилась систематическая работа по развитию диалогической речи учащихся.

Использовались развивающие упражнения из методических пособий: Учим, играя. 1-2 классы: занимательные и игровые задания, упражнения по русскому языку и математике / Авторы-составители: Лазуренко Л.В и др., Развитие речи учащихся 2-4 классов: конструирование и анализ предложений / Мисаренко Г. Г. и др. [Лазуренко 2007; Мисаренко 2011] и др.

На формирующем этапе нами был составлен план внеурочной деятельности по русскому языку, подобран комплекс упражнений по развитию речи обучающихся.

За время эксперимента было проведено 12 внеурочных занятий. Они проводились в игровой, непринужденной атмосфере.

Темы занятий: «Конкурс знатоков», Экскурсии в лес под названием «Живые картинки», «На что похоже?»; Проект «Зимняя сказка»; «Азбука вежливости»; «Учимся строить диалог»; «Как говорят по телефону?»; «Конкурс загадок»; «Учимся спорить и доказывать», «Конкурс сказки»; «Олимпиада по русскому языку»; «Учусь писать стихи».

При подборе дидактического материала нами также учитывались психические особенности детей данного возраста. Младшему школьнику свойственно запоминать всё яркое, необычное и тайное, что вызывает у него большой познавательный интерес. Поэтому упражнения строились на основе сказок, загадок, стихотворений, рассказов. Увлекая ребёнка, они заставляют его думать, размышлять, делать выводы. Известно, что огромную роль в усвоении учебных знаний, особенно для младшего школьника, играет наглядность. Поэтому упражнения сопровождаются показом сюжетных картинок, иллюстраций, записями на доске, просмотром мультфильмов, видеороликов и т.д.

Во внеурочной работе по русскому языку предусматриваются занятия, проводимые вне школы. К таким занятиям мы отнесли экскурсии на природу.

Для развития мышления и речи ребенка необходим богатый чувственный опыт, получаемый им от восприятия различных предметов мира, природы, общественной жизни. Дети удивительно остро воспринимают яркие образы и глубоко хранят их в памяти. Поэтому так необходимы экскурсии в лес или на берег реки.

Цель экскурсии – запомнить яркие картины природы, учиться анализировать, думать, выражать свое мнение, спорить.

Например, проходила экскурсия в тёплый, осенний лес. Ребята сели на поваленные деревья, образовав небольшой круг. Прошу детей послушать тишину леса. Оказалось, что тишины нет. Предлагаю ученикам поиграть в игру «На что похоже?». Ребята внимательно слушали, обсуждали, спорили.

Проводилась работа и над речевым этикетом (Тема занятия: «Азбука вежливости»). Использовалась книга для учителя «Речевые уроки» под редакцией Т.А. Ладыженской [1995] (с.160).

Эти занятия направлены на развитие умения передать информацию, поддержать беседу, установить контакт, пересказать смешную или поучительную историю, написать поздравительное письмо, тактично отстаивать свою точку зрения, найти способ уйти от ссоры во время спора.

Введение формул речевого этикета в речь младших школьников не только обогащает их активный словарь, но и воспитывает внимательное, вдумчивое отношение к речи, умение выбирать языковые средства, уместные в конкретной ситуации. Владение речевым этикетом – условие правильных взаимоотношений со сверстниками. Для успешного овладения диалогической речью должна моделироваться речевая ситуация. Предлагаем детям представить себе, что они играют чьи-то роли, беседуют с каким-то персонажем и т.д.

Обращаясь к своим знакомым, родственникам, прохожим, мы как будто играем на сложном музыкальном инструменте, включаем тот или иной «регистр» общения, выбираем ту или иную тональность. И всё это обеспечивает разнообразные формы обращения, реплик, обмена любезностями: «Будьте любезны», скажите, пожалуйста…» и т. д.

Например предлагаю детям представить ситуацию, что им каким-то волшебным образом представилась возможность задать вопросы самым интересным людям планеты (политикам, учёным, космонавтам, певцам).

-Кого и о чём ты захотел бы спросить?

Разыгрывание таких ситуаций учит детей проявлять доброжелательный интерес к любому человеку, эффективно строить диалог.

Напоминаю детям, что образованный и вежливый человек всегда легко найдет тему для разговора. Прилежное и разнообразное чтение даёт возможность судить по-своему обо всём.

Советую ученикам использовать во время беседы правило речевого этикета: «Расспрашивать мало; говорить чуть больше; слушать ещё больше».

На занятиях, посвященных умению строить диалог, спорить и доказывать соблюдались следующие методические предписания.

К упражнениям в собственно диалогическом общении относят речевые упражнения первого и второго уровней.

Речевые упражнения 1 уровня – это упражнения, в которых используются различные опоры. Одним из эффективных видов опор, которые хотелось бы рекомендовать учителю, являются функциональные опоры. (Методика использования их для обучения тактике диалогического общения разработана Т. У. Тучковой.) Они представляют собой названия речевых функций (задач), расположенных для каждого из собеседников в предположительно необходимой последовательности. Например: а) дети получают общую задачу: «Докажите, что книгу... стоит прочесть»; б) задачи у детей разные: 1) «Объясни, почему ты не занимаешься спортом»; 2) «Убеди своего товарища в том, что спортом заниматься стоит».

Функциональные модели могут быть даны на карточках или проецироваться на экран. Названия функций следует давать, постепенно знакомя с ними младших школьников.

Когда функциональные опоры применяются впервые, нужно проделать следующую работу: а) прочесть диалог; б) выяснить путем вопросов, какую функцию выполняет каждая реплика; в) составить по функциям модель диалога; г) воспроизвести по модели диалог; д) изменить ситуацию и показать, как изменится тактика говорящего; е) высказаться по измененной модели.

Такой комплекс достаточно провести несколько раз, чтобы дети поняли суть того, чему необходимо научиться.

Система по обучению диалогической речи включает в себя: подготовительные упражнения (лексические, грамматические, фонетические упражнения на имитацию, подстановку, трансформацию, комбинирование); условно-коммуникативные, связанные с решением определенной коммуникативной задачи, при которых обучающиеся приобретают умения произносить стимулирующую и реагирующую реплики, соотносить действия друг с другом (утверждение – переспрос, вопрос – ответ), т. е. поддерживать двустороннюю активность.

Для того чтобы обеспечить самостоятельное речевое взаимодействие обучающихся и получить искомый речевой продукт, а также планируемый результат – умение осуществлять основные функции общения, чтобы сформировать такие свойства диалогической речи, как ее мотивированность, экспрессивность, обращенность, ситуативность, необходимо моделировать само взаимодействие. Этому в наибольшей степени способствуют инсценирование сказок и диалогов этикетного характера, создание игровых ситуаций, приемов коллективного взаимодействия.

Итак, на начальном этапе обучения диалогической речи необходимо уделять внимание подготовительным и условно-коммуникативным упражнениям, а также широко использовать смысловые опоры.

Диалогическая речь представляет собой сложную речевую деятельность, в которой речь одного из участников зависит от речевого поведения другого. Посредством упражнений систематизируются и автоматизируются знания, развиваются коммуникативные умения.

Комплекс упражнений, направленный на развитие диалогической речи учащихся начальной школы может состоять из нескольких групп.

Структурные диалоги

Работа в парах с картинками. Одновременно решается задача закрепления родительного падежа множественного числа.

- У тебя есть апельсины?

- Нет, у меня нет апельсинов, зато у меня есть яблоки. А у тебя есть яблоки?

Фронтальная работа с картинками. Одновременно решается задача знакомства и закрепления употребления предлогов.

- В вазе что-нибудь есть?

- Да, в вазе цветы.

- На стене что-нибудь висит?

- Нет, на стене ничего не висит.

- За коробкой есть что-нибудь?

- Да, за коробкой лежит карандаш.

Отрицание.

- Это зима, не так ли?

- Нет, я думаю, что ты ошибаешься. На деревьях жёлтые листья и нет снега. Это осень.

- Это лошадка, не так ли?

- Нет, на ней белые и чёрные полосы. Это зебра.

- Это ромашка, не так ли?

- У этого цветка розовые лепестки. Я думаю, это астры.

Утверждение

- Это книжный магазин, не так ли?

- Да. На полках одни книги.

- Мальчик собрался на каток, не так ли?

- Вы правы. В руках у него коньки.

Обусловленные диалоги

Обеспечение коммуникативно обусловленных высказываний, возникающих в связи с потребностью, вызванной условиями общения. Например, в играх, требующих словесного сопровождения (объяснения).

Игра «Какая игрушка?2.

картинки

|

| - неваляшка, матрёшка, снеговик |

|

| - вагончик, машина, паровоз |

|

| - лодка, корабль, кукольная ванна, мисочка, формочка |

|

| - пирамидка, башенка, ракета, ёлочка, парус |

|

| - мячик, тарелка, воздушный шарик, колесо, обруч |

|

| - со6ака, кошка, утёнок |

|

| - кукла-девочка, кукла-мальчик, солдатик, космонавт |

- На какую игрушку похожа?

- Я думаю на неваляшку.

- Почему?

- Можно дорисовать ручки и глазки и т.д.

Игра «Лабиринт».

Сначала показываем образец диалога (на доске лабиринт такой же, как у каждого ребёнка):

- Алло! Я очень хочу тебя поздравить. У меня есть для тебя вкусный подарок. Как тебя найти? Ты живешь в левой части города? Ясно, я дойду да центральной площади, (отмечает свой путь, ведя мелком по схеме, останавливается возле развилки). Куда теперь: вверх к грибочку или вниз мимо стульчика? А теперь куда повернуть: к ёлочке или к грибочку?... Твой дом возле стульчика или около грибка? Вот это твой дом? Ура! Ты отлично объяснила дорогу. Поздравляю тебя с днём рождения!...

После этого дети работают парами: ходят друг к другу в гости.

В аналогичных играх важно учесть уровень развития детей, работающих в парах. Когда один ребёнок намного сильнее, чем другой, более сильному становится скучно, он становится рассеянным. Однако, когда уровни примерно одинаковые, дети будут взаимодействовать продуктивно.

Диалоги-сравнения

В диалогах-сравнениях взрослый из позиции организатора переходит в позицию соучастника, направляет от поверхностных признаков к более существенным. Лучше всего пары для сравнения брать из деятельности ребёнка, обращая его внимание на то, во что или с помощью чего он играет, о чём расспрашивает, какие понятия употребляет.

Например, пары для сравнения:

дача - дом в городе,

умный - глупый человек,

игра - учеба,

праздник - будни,

ребёнка ругают - хвалят,

человек думает - действует,

понимание - заучивание и т.д.

Преподаватель начинает: «Я не знаю, что такое дача и чем она отличается от дома в городе».

Игры «Разное – одинаковое»

Они включают вопросы, сталкивающие родовой (например, деревья, кустарники) и видовой (клён, берёза, липа) признаки предметов.

Вопросы начинаются со слов: «Чего в лесу, в огороде, в детском саду, на поляне, на рисунке больше....»

Например: «Чего в лесу больше берёз или деревьев? Земляники или ягод? Ежей или животных? Птиц или дятлов? Насекомых или мух?...»

С детьми начальных классов проводился ряд диалогов по темам:

«Обсудите фильм, который вам обоим понравился»;

«Убедите друг друга в преимуществах того вида спорта, которым занимается каждый из вас»;

«Больница», «Аптека» (Для занятия потребуются сюжетные картинки по темам);

Диалог по телефону;

Диалог о домашней собаке.

Каждый участник диалога выступает в процессе речевого акта то в роли говорящего, то в роли слушающего. С психолингвистической точки зрения в основе диалога лежит двустороннее отношение (стимул – реакция), допускающее различные комбинации.

2.3. Контрольный этап эксперимента

На контрольном этапе эксперимента учащиеся выполняли те же задания, что и на констатирующем этапе, критерии оценивания были аналогичными. Проанализировав диалоги первоклассников, я отметила, что качество диалогической речи детей существенно улучшилось. Диалоги получились более развернутыми, выразительными, словарный запас – богаче. Результаты представлены в таблице 2 и диаграмме 2.

Таблица 2

| Критерии | Анна П. | Вероника Л. | Ульяна И. | Денис Т. | Дима В. | Саша З. | Уровень сформир. критерия |

| Объем реплики (развернутость высказывания) | + | + | + | + | - | + | В-90 % С- 0 % Н- 10 % |

| Уместность реплики, быстрота реакции | + | + | + | + | + | + | В- 100 % С- 0 % Н- 0 % |

| Лексическое разнообразие речи | + | +- | + | + - | +- | + | В-50 % С- 50 % Н- 0 % |

| Уровень сформированности коммуник. умения | В | С | В | С | С | В | В- 50 % С- 50 % Н-0 % |

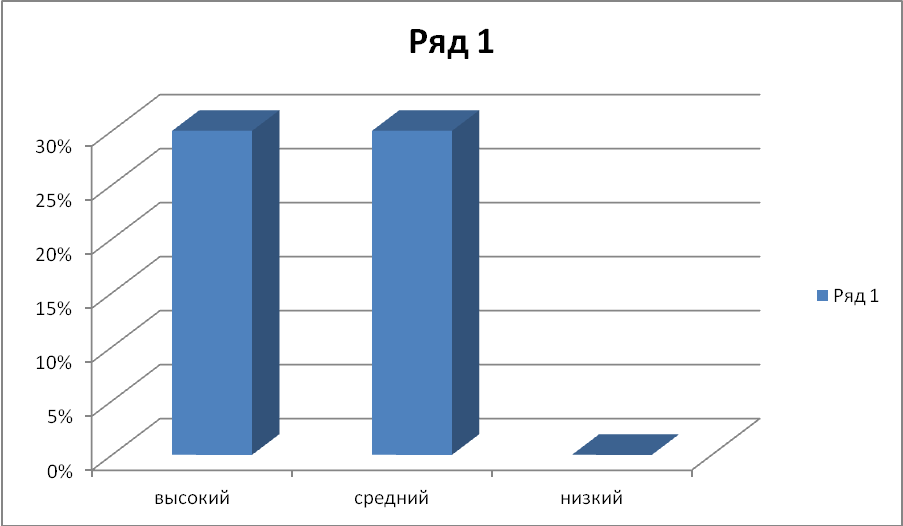

Диаграмма 2

Таким образом, результаты контрольного эксперимента показали, что высокий уровень сформированности навыков составления диалога (диалогической речи) имеют 50 % учащихся, средний уровень – 50%, низкий – 0 %.

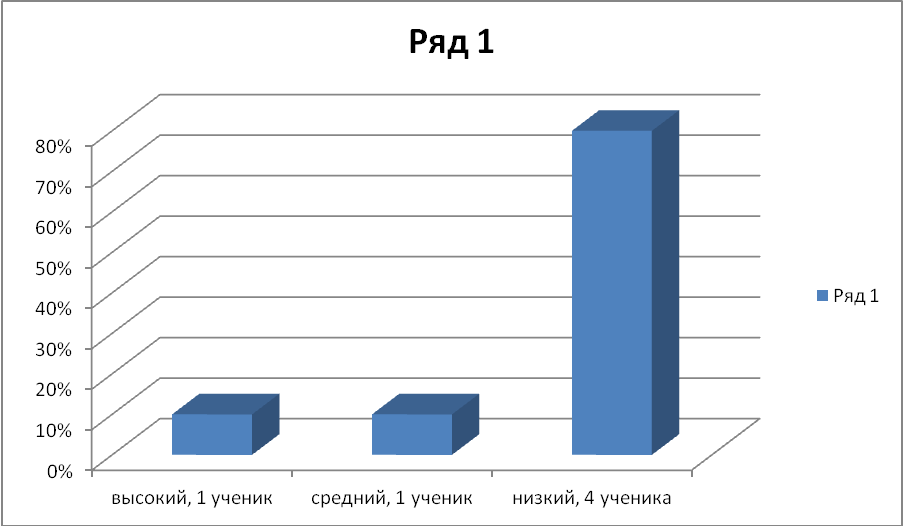

Сравним результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента (таблица 3, диаграмма 3):

Таблица 3

| Уровень | Констатирующий этап | Контрольный этап |

| высокий | 10 % | 50 % |

| средний | 10 % | 50 % |

| низкий | 80 % | 0 % |

Диаграмма 3

Как видим, динамика показателей очевидна, что свидетельствует об эффективности проведенной работы.

Заключение

Внеурочная деятельность по русскому языку открывает широкие возможности для развития навыков диалогической речи у младших школьников. На таких занятиях можно использовать упражнения в собственно диалогическом общении, например, с использованием функциональных опор. Система по обучению диалогической речи включает в себя подготовительные и условно-коммуникативные упражнения.

Для того чтобы обеспечить самостоятельное речевое взаимодействие обучающихся и получить планируемый результат, необходимо моделировать и само взаимодействие. Этому в наибольшей степени способствуют инсценирование сказок и диалогов этикетного характера, создание игровых ситуаций, приемов коллективного взаимодействия.

Посредством упражнений систематизируются и автоматизируются знания, развиваются коммуникативные умения.

По итогам проведенного эксперимента можно сделать следующие выводы:

Внеурочная деятельность по русскому языку способствует повышению уровня развития диалогической речи обучающихся.

На формирующем этапе эксперимента были логично подобраны развивающие игры и упражнения, направленные на развитие диалогической речи младших школьников.

Необходимо продолжать внеурочную деятельность по русскому языку с целью повышения уровня развития диалогической речи обучающихся.

38