Сценарий занятия внеурочной деятельности в объединении «Истоки»

Тема: Как жили наши предки. Город - крепость Старый Оскол

Цель: ознакомление с бытом древних славян, их одеждой и жильём, трудовой деятельностью, искусством.

Тип урока: решение учебной задачи.

Планируемые результаты (предметные)

Обучающийся научится: описывать быт древних славян, их одежду, жильё, трудовую деятельность; различать прошлое, настоящее, будущее;

Обучающийся получит возможность научиться: описывать наблюдаемые объекты, выделять их существенные признаки.

Универсальные учебные действия (метапредметные):

Личностные. У обучающихся будут сформированы: положительное отношение к познавательной деятельности, интерес к учебному материалу, обучающийся получит возможность для формирования: представления о гражданской идентичности в форме осознания своего «Я» как гражданина России; представления о ценности и уникальности природного мира, прродоохране, здоровьесберегающем поведении.

Регулятивные. Обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; обучающийся получит возможность научиться: адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами.

Познавательные. Обучающийся научится: осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответы устной форме; анализировать изученные объекты окружающего мира с выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез; проводить сравнение изученных объектов; устанавливать причинно-следственные связи; обучающийся получит возможность научиться: проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Коммуникативные. Обучающийся научится: допускать существование различных точек зрения, использовать в общении правила вежливости; обучающийся получит возможность научиться: формулировать собственное мнение и позицию, строить понятные для окружающих высказывания, адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.

Формы и методы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая; словесный, наглядный, практический.

Основное содержание темы, понятия и термины:

Восточные славяне – предки русских, украинцев и белорусов. Жизнь, одежда, труд, искусство. Древнерусское государство.

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ

Организационное начало занятия.

Актуализация опорных знаний. Постановка цели.

В монастырской келье узкой,

В четырёх глухих стенах,

О земле о древнерусской

Быль записывал монах.

Он писал зимой и летом,

Озарённый тусклым светом.

Он писал из года в год

Про великий наш народ…

- Нашими предками являются восточные славяне. Давайте сегодня перенесёмся в Древнерусское государство и узнаем о том, как и где жили древние славяне, во что одевались, что делали.

3. Усвоение новых знаний и способов действий.

1) Просмотр видео «Жизнь древних славян»

2) Беседа по содержанию просмотренного видеофильма

- Кто были наши предки?

- Где они жили?

- Какое государство образовали?

- Кто стали потомками восточных славян?

- Какие государства они образовали?

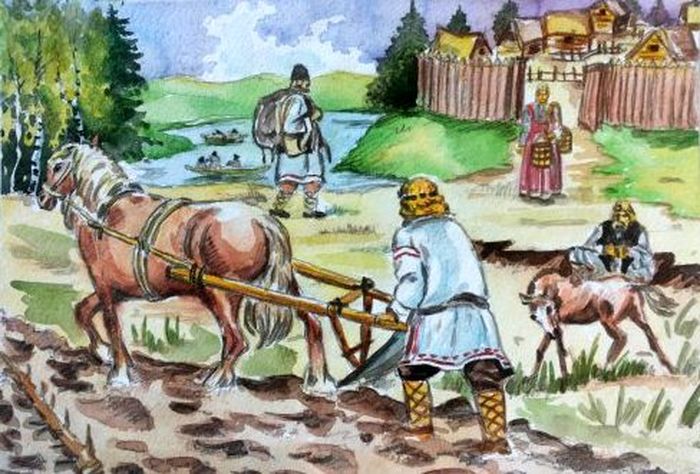

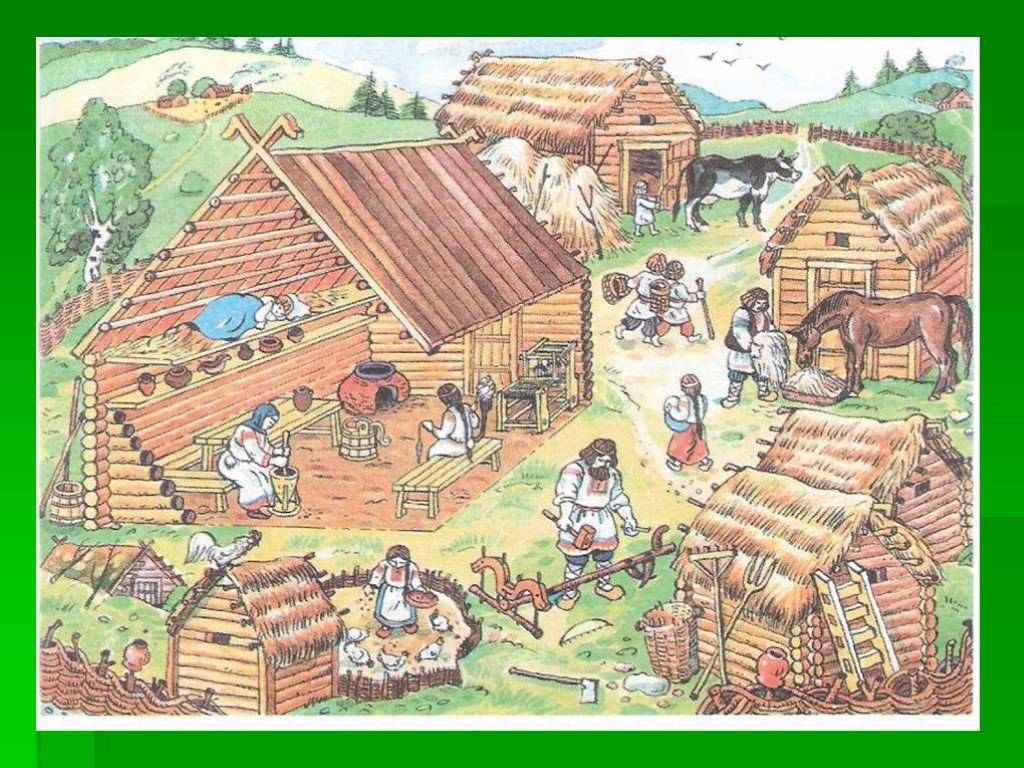

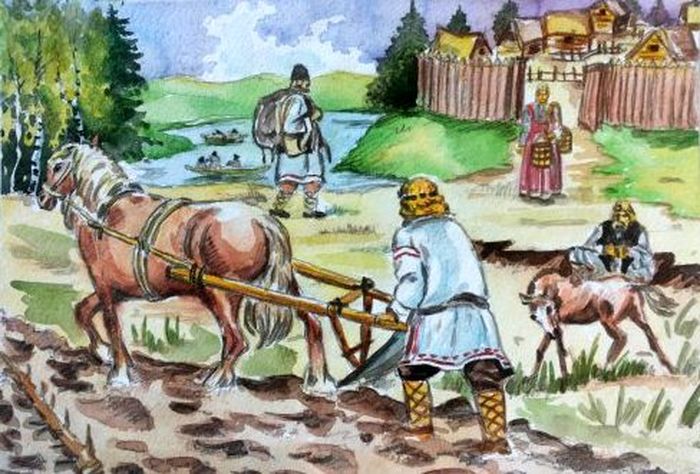

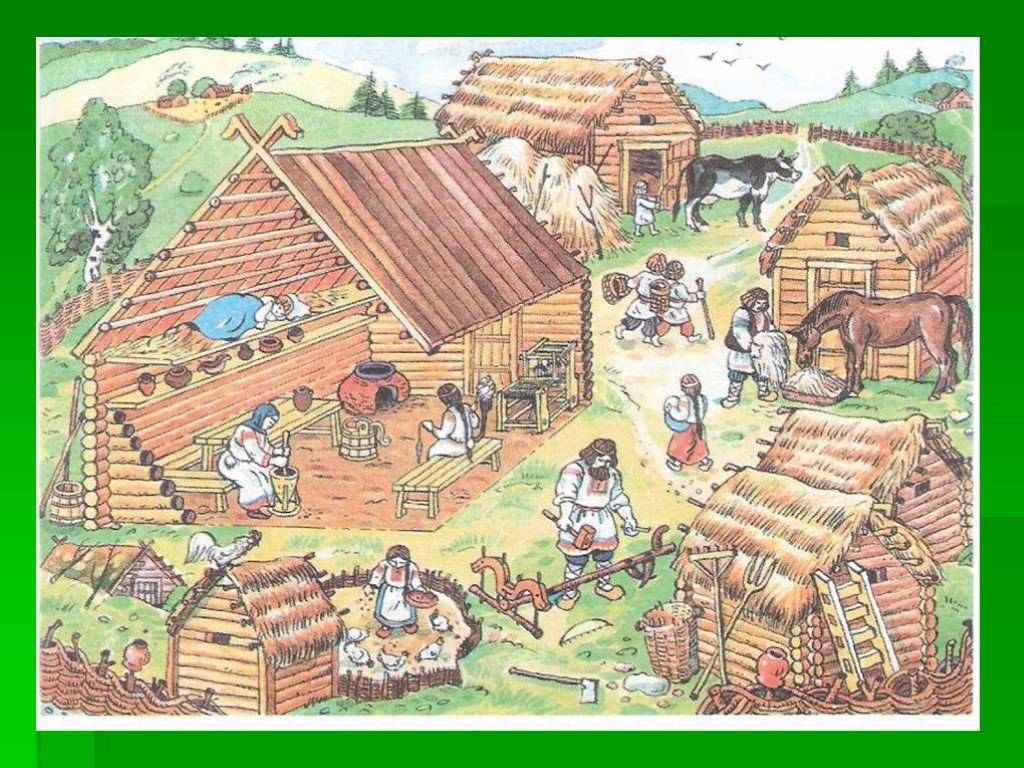

3) Работа с иллюстрациями.

- Расскажите, что изображено на иллюстрациях?

- Что можете рассказать об образе жизни людей?

- Какую работу они выполняют?

- Во что одеты?

- Какое у них жилище?

4) Работа в группах.

- Сравним ваши мнения и мнения историков. Каждая группа самостоятельно знакомится с текстом, подчёркивает главные мысли, чтобы потом рассказать всем. (Обучающиеся образуют четыре группы)

1 группа «Где мы жили?»

Над высоким холмом вьётся струйкой дымок. Слышен людской гомон. На расчищенной поляне то здесь, то там стоят избы. Это жилища славян. Пол в них на метр углублён в землю, стены сложены из тонких стволов деревьев – жердей, очищенных от веток и коры. Жерди для прочности гибкой корой, снятой с веток молодых липок, и промазаны глиной, чтобы не было щелей. Из жердей сделана и крыша, покрытая толстым слоем соломы. Внутри дома было темно и сыро. Слабый свет едва просачивался сквозь небольшие оконца, прорубленные в стенах. На ночь от холода их закрывали соломой, так как стёкол не было. В углу или центре дома стояла печь. На ней готовили, и она же согревала дом. Трубы для дыма печь не имела. Дым выходил через оконца, двери, то есть топилась изба по-чёрному. Всё свободное место в доме занимали стол и две-три деревянные лавки. В углу лежало несколько охапок сена, покрытых шкурами. Это постели.

2 группа «Во что одевались?»

Женщины носили длинные рубашки и сарафаны. Мужчины были одеты в просторные, подпоясанные кожаными ремнями рубахи и штаны из грубого холста – материи, полученной из толстых льняных ниток ( лён – растение, из которого выделывают нити и ткут полотно). В холода надевали на головы войлочные или меховые шапки. На ногах носили лапти, сплетённые из лыка (внутренней части коры молодых лип). Позднее мужчины поверх рубахи стали надевать зипун (узкая одежда до колен), который считался домашней одеждой. Верхней одеждой был кафтан – тёплый или холодный. Женщины в холодную погоду надевали душегрейку (безрукавку) и поверх всего шубу.

3 группа «Из какой посуды ели?»

У русского крестьянина посуда была простая и удобная. Главным материалом служило дерево. Из него делали ложки, миски, черпаки. Варили пищу в печи в глиняных горшках. В них же еду подавали на стол. Посуду очень берегли. Если горшочек или кувшин давал трещину, его чинили, стягивая берестяными лентами. Он уже не годился для варки пищи, но в нём хранили припасы. Женщины варили в глиняных горшках мясо, рыбу, кашу, пекли хлеб и лепёшки. На стол ставили большой чугунок с похлёбкой. У всех были ложки, но первым начинал есть самый старший в доме.

4 группа «Чем занимались?»

Просыпались рано и чуть свет принимались за работу. Пахали землю, запрягая лошадь в соху (приспособление для вспахивания земли). Это было нелёгкое дело. Нужно было подготовить участок земли, вырубив на нём лес. Потом срубленное сжечь (пепел был удобрением). Потом пахали землю и сажали зерно. Крепкие мужчины ходили на охоту. Вооружались они топорами, луками, стрелами и копьями. Охота на крупных зверей опасна и требует смелости, силы, сноровки. Женщины доили коров, овец, ухаживали за домашней птицей; пряли и ткали из шерсти и льна, шили и чинили одежду, лепили из глины посуду. В каждом селении были мастера –кузнецы, которые делали инструменты из металла: копья, подковы, полотно для топора и другое.

Вопросы по текстам

- Какие слова оказались для вас непонятными?

- Что вас удивило?

- С какими трудностями сталкивались наши предки – древние славяне?

5) История города крепости – Старый Оскол.

(рассказ учителя)

А вот давным-давно, более 400 лет назад, территорию, которую занимал наш город и наш Старооскольский район называли «Степная Украина» или «Дикое поле». Это было малозаселённое пространство, через территорию которого проходили дороги, а по-татарски - «сакмы», по этим дорогам пролегали пути крымской конницы, одного из главных врагов Русского государства. Дороги эти назывались Муравская, Изюмская и Кальмиусская. Проходили они вдоль реки Оскол. По этим путям крымские ханы постоянно совершали грабительские набеги на порубежные русские селения, а иногда и в глубь страны. Разбойничьи набеги и захват пленников, которых потом продавали в рабство на невольничьих рынках в крымских городах, вымогание даров и подарков являлось, чуть ли не единственным средством существования для крымских ханств. Крымские татары своего хозяйства не вели, это значит, что они жили за счёт того, что грабили русские города и сёла.

Показ рисунка с изображением татарского воина.

Дети, обратите внимание, во что одет татарский воин, на его оружие. Он держит в руках лук и стрелы.

Вы, наверное, уже читали сказку великого русского поэта А.С.Пушкина «Сказку о Золотом Петушке», в которой говорится о тревогах русского царя Дадона:

Чтоб концы своих владений

Охранять от нападений;

Должен был он содержать

Многочисленную рать.

Воеводы не дремали,

Но никак не успевали;

Ждут, бывало с юга – глядь,-

Ан с востока лезет рать.

Справят здесь, - лихие гости

Идут от моря.

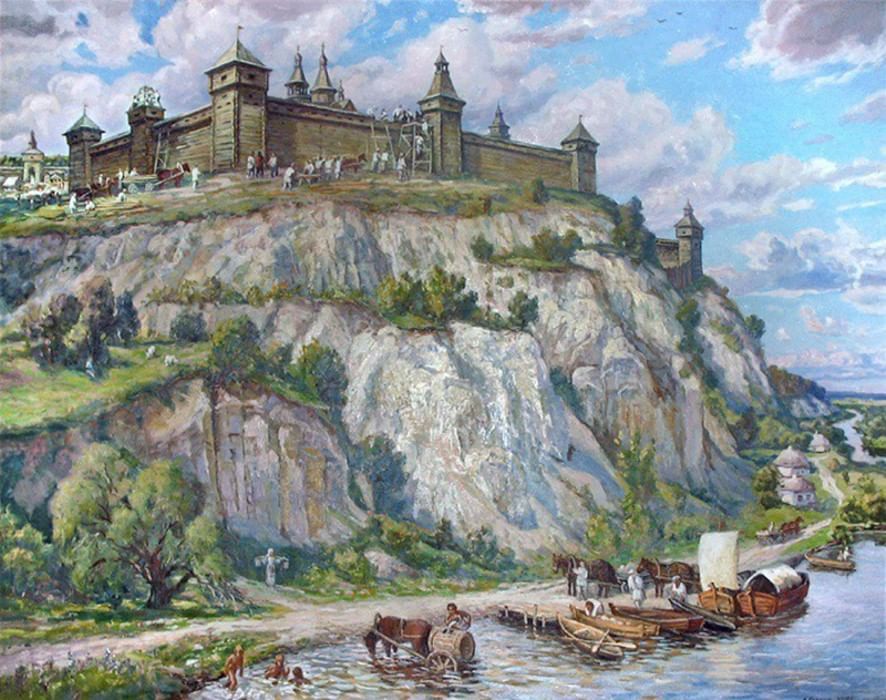

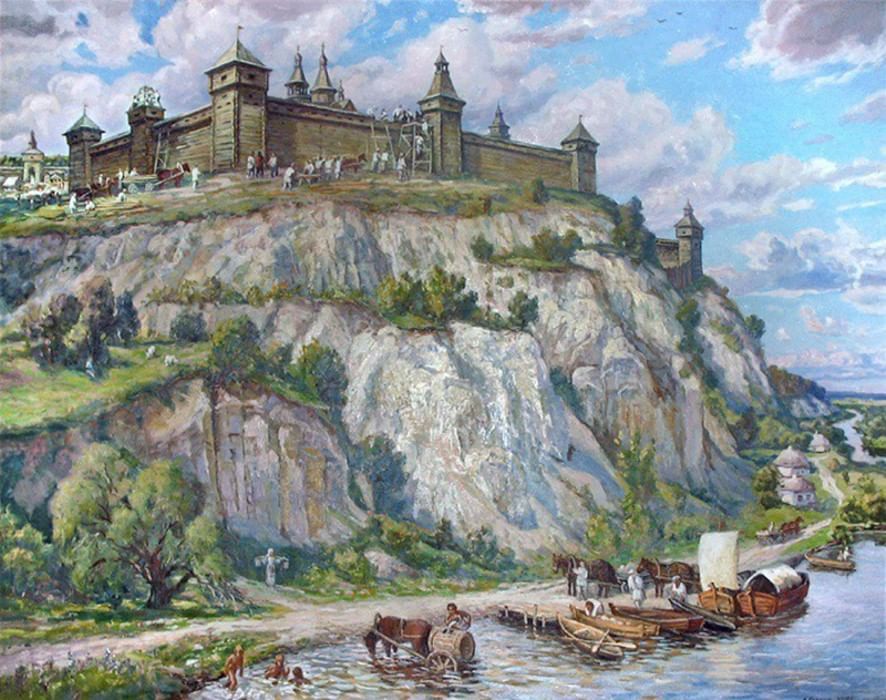

Обстановка, обрисованная этими словами, отнюдь не сказочная. Пушкин гениально передал мотивы народных преданий, порождённых многими десятилетиями тревожной действительности. Такова была жизнь молодого Русского государства, сложившегося в XVI веке вокруг Москвы. Наш город, ребята, был основан по Указу царя Фёдора Ивановича как крепость на берегу реки Оскол в 1593 году для защиты южных рубежей Московского государства от крымских татар. Об этом говорится в двух старинных письменных источниках: Никоновская летопись и Разрядная книга. На основании сохранившихся документов можно сказать, что перед строительством города, московским правительством был послан на оскольские места голова, выбрать удобное место для крепости. Лучшим вариантом явилась высокая гора, окружённая с двух сторон реками Оскол и Осколец. Рассказ ведётся по изображению города-крепости на фотографии.

Крепость стояла на высоком правом берегу реки Оскол при впадении в неё Оскольца, её притока. Посмотрите, какая широкая была река в то время. А вода в ней была настолько чистая, что её можно было пить без вреда для здоровья. Фактически с трёх сторон крепость окружена неприступным обрывом и рекой. С северной стороны, со стороны «поля» был вырыт ров, глубиной 4м. Глубина рва увеличена за счёт вала. Перед рвом были установлены надолбы (заострённые брёвна, наполовину вкопанные в землю, остриём в «поле»). Лес для строительства крепости рубили за рекой Чуфичкой, в районе современной деревни Воротниково. Местные жители для крепостных сооружений заготовили 17.980 брёвен.

Крепостная стена или как ещё называли «острог», состояла из двух рядов, вертикально поставленных дубовых брёвен с заострёнными сверху концами; внешний и внутренний обвод брёвен скреплялся связями и заполнялся землёй, щебнем. Высота стен составляла от 4 до 5 м, длина – 920 саженей (2,13 м).

Ребята, обратите внимание, вдоль стен поставлены башни. Их насчитывается 20. В башнях было 2-3 этажа, а общая высота составляла 15-20м. На первом этаже хранились продовольственные и боевые запасы, а на втором этаже находились сторожевые посты. Высота башни позволяли видеть далеко, за многие километры. Архивные документы сохранили название некоторых башен. Одна из них называлась Никитской, а напротив этой башни был выстроен храм Св.Никиты. Ещё была Никольская башня с храмом Николы Чудотворца. Ребята, посмотрите, в крепости было несколько ворот Стрелецкие ворота, Курские ворота.

Для снабжения крепости водой в «осадное время» очень много городов Московской окраины имели «тайники». Это были подземные ходы, которые вели к колодцам. В нашей крепости Оскол тоже был подземный ход, длина его была более 85 м. Вёл этот подземный ход к колодцу, который был вырыт в 10 м от реки Оскол.

Во время осады крепости, когда враги окружали её, необходимо было снабжать крепость чистой питьевой водой. Этот подземный ход тщательно маскировался.

- Ребята, давайте внимательно рассмотрим с вами изображение крепости. Как вы думаете, почему художник изобразил один из берегов реки Оскол белым цветом? Это мел. Наш край ещё называют «Белогорье». Ведь в наших местах близко к поверхности земли залегает мел.

А теперь, давайте посмотрим, что же ещё мы видим в крепости. В крепости был воеводский двор, разрядная изба, деревянная соборная церковь, погреб для «зелья», сарай-амбар для оружия и военных припасов.

-А теперь, скажите, пожалуйста, кто сейчас «главный» человек нашего современного города?

- А вот в то далёкое время «главным» человеком в городе был воевода, который назначался самим царём сроком на два года.

- А ещё на территории крепости существовало два монастыря – Успенский женский и мужской Троицкая Тюляфтина пустынь, а также было 7 церквей.

-Население крепости Оскол и округи состояло из военных людей, их ещё называли «служилыми». А вот посад был вне крепости и состоял из слобод.

-А вот перед вами изображение русского воина, вот так он выглядел 400 лет назад. (Демонстрация изображения).

-Обратите внимание, на его военное снаряжение. Во что он одет?

-Ответы детей.

-Кольчуга, шлем, сапоги, меч, боевой топор.

-А кто из вас знает, для чего нужна кольчуга? И есть ли она сейчас?

-Ответы детей. (Сейчас бронежилеты, а кольчуга нужна как защитная одежда).

Ребята, а вы слышали такие названия как «Казацкая», «Стрелецкая», «Ямская», «Ездоцкая»

Современные названия слобод связаны с занятиями людей, которые жили здесь. В казацкой слободе кто жил? Казаки! В Пушкарской слободе кто жил?

Пушкари!

- А в Воротниково кто жил?

-Воротники, те, кто охранял ворота крепости.

- Ребята, вот видите все названия слобод пришли к нам из далёких времён и приоткрывают нам историю нашего с вами родного края.

Ребята, почти 100 лет крепость Оскол защищала наше русское государство от вражеских набегов. Но вот пришло время и наш город «снимает свои боевые доспехи» и начинает заниматься мирным трудом: торговлей, хлебопашеством, ремёслами.

Сегодня мы познакомились с вами с историей возникновения нашего города. А давайте ещё раз посмотрим на рисунок и сравним сегодняшний город с прошлым. Похож наш сегодняшний город на это изображение?

4.Подведение итогов. Рефлексия.

-Какими знаниями о ком, о чём вы сегодня дома можете поделиться с родителями?

- Что вы можете сказать о происхождении русских, белорусов, украинцев?

- Что у нас общее?

- Что запомнили о нашем городе? Что было интересным в рассказе?