СУДЬБА УСАДЬБЫ

Будто древности посланье –

Этот старый барский дом,

Словно предков пожеланье,

Словно бы предсмертный стон…

Километрах в пяти от Варнавина раскинулось село Лапшанга на берегу одноименной речки. Там сразу привлекает внимание строение, которое скорее напоминало крестьянскую избу увеличенных размеров.

«Бывшая барская усадьба» - охотно объяснил местный житель.

В просторных залах неуютно и страшно. Время здесь как будто остановилось, оставив на всем свои следы. Кругом царило какое-то жуткое безвременье.

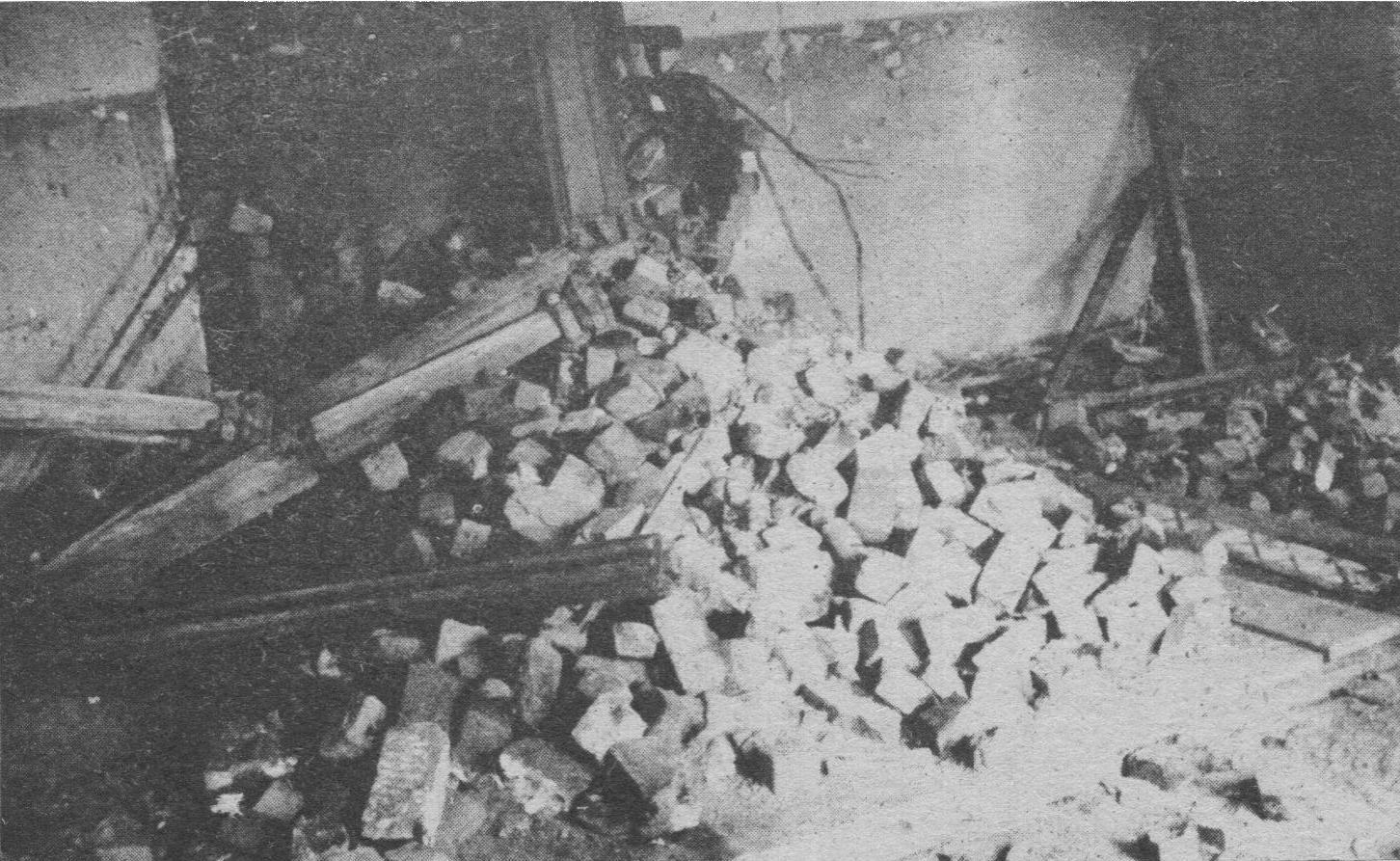

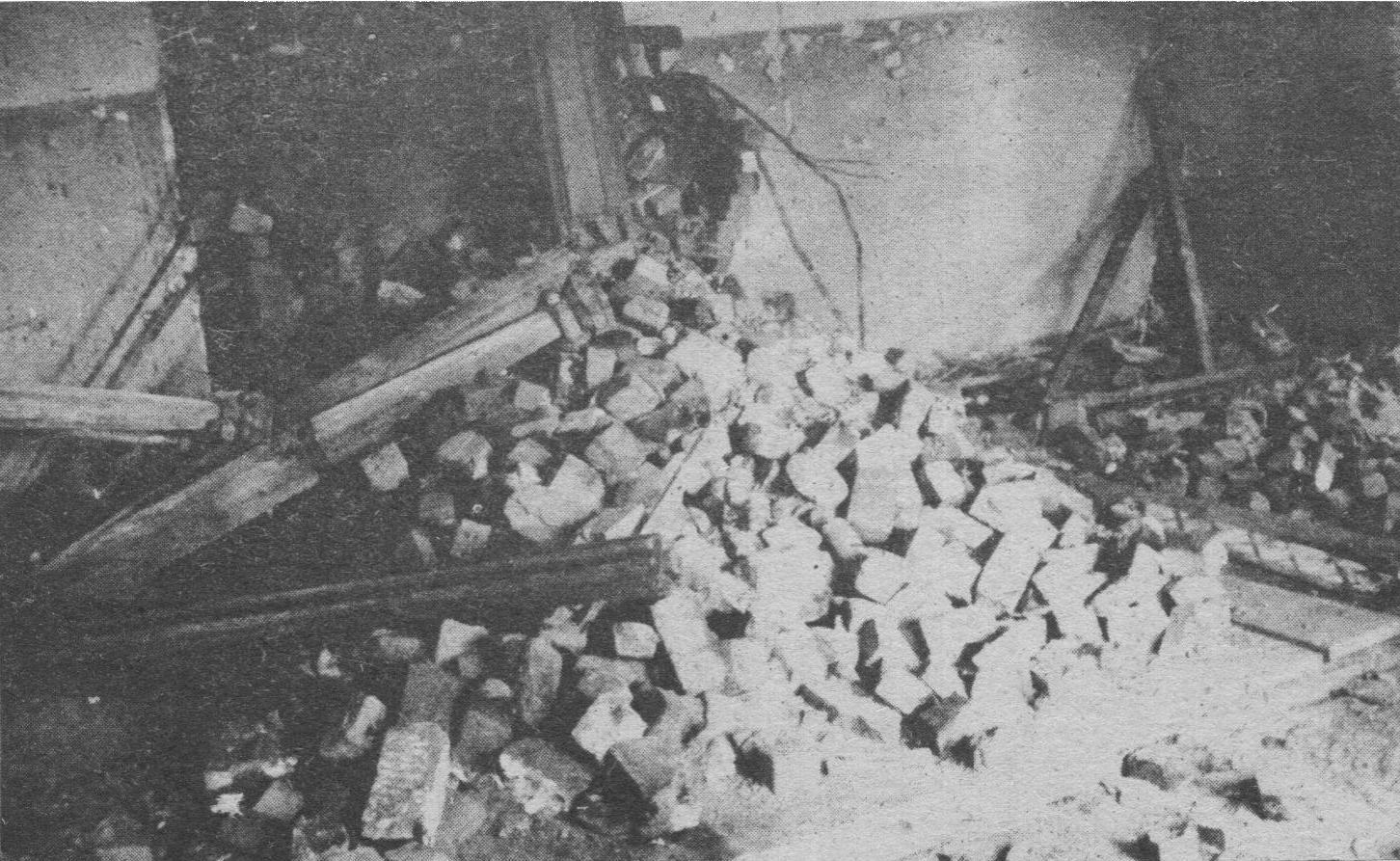

Бывший господский дом в Лапшанге (современный вид изнутри)

Остатки изразцовых печей, которые не успели сломать на кирпич. На дверцах чугунного литья незатейливые сюжеты: кузница, воевода на коне… А вот оконные шпингалеты времен наполеоновского вторжения, как на окнах Болдинской усадьбы Пушкина. Так же как и там, анфилада1 комнат ведет посетителя по кругу. Планировка, типичная для начала XIX века. Кстати, и владел этим домом тогда Мусин-Пушкин, родственник Александра Сергеевича по боковой линии.

Передняя, гостиная, кабинет… А вот главная зала. Сюда можно было войти через любую из пяти дверей, и выйти через стеклянные двери на открытую веранду, а с неё спуститься в сад. Теперь от веранды остались лишь чернеющие гнезда в стене, а на месте сада качаются вековые ели.

анфилада1- (фр. Enfilade от enfiler — нанизывать на нитку) — ряд последовательно примыкающих друг к другу пространственных элементов (помещений, дворов, градостроительных пространств), расположенных на одной оси...

Годы Советской власти оставили дому глубокие шрамы. Вот наборная дверь времен ампира с врезанным в неё окошком для выдачи денег.

Ничего не поделаешь, здесь была канцелярия ХСУ. А вот заколоченный дверной проем и школьные парты. Здесь были классы. Раздача, устроенная в одной из стен, говорит о том, что здесь была столовая. А обилие запчастей и грязи напоминает о ремонтной мастерской. Что говорить, мастерские, столовые, канцелярии и школы нужны. Но почему в исторической усадьбе, где в пору быть музею? Вопрос немного риторический, если вспомнить, что от других памятников архитектуры не осталось и следа.

На снимке: Старая печь. Фото Д.Монахова

Вдали от улиц шумных,

От суеты безумной,

Как гость из старой сказки,

Расположился барский,

Старинный барский дом.

Тенистые аллеи

Давно уж поредели,

Но не забыли липы,

Да, помнят ещё липы,

Как жизнь кипела в нём…

Е.Морева

ПОМЕЩИЧЬИ УСАДЬБЫ ПОВЕТЛУЖЬЯ До Советской власти, до строительства социализма и ликвидации помещиков и духовенства, по правому берегу реки Ветлуги, через каждые 10-16 км. стояли дворянские и купеческие усадьбы, парки, стояли оригинальной архитектуры от ХVIII века деревянные и от ХIХ века белокаменные храмы. Эти очаги культуры края по декретам кремлевских диктаторов были порушены, осквернены, уничтожены. От большинства дворянских усадьб и храмов края не осталось и следа.

Отметим, что поместья и вотчины на государственных Галичских и Нижегородского Заволжья дворцовых землях возникли после изгнания ополчением Минина и Пожарского польских захватчиков из Москвы в 1618 году, избрания Михаила Романова на русский престол, после Столбовского мира и Деулинского перемирия 1617-1618 годов.

Указы молодого царя о награждении поместьями и вотчинами участников в борьбе с поляками дворян и бояр последовали сразу же после Деулинского перемирия. Так «За Московное осадное сидение в королевичев поход 1618 года» четыре черных стана Ветлужской волости и Лапшангская черная волость Галицкого уезда были пожалованы первому боярину царской Думы Федору Ивановичу Мстиславскому.

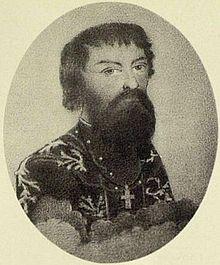

Н а снимке: Федор Иванович Мстиславский

а снимке: Федор Иванович Мстиславский

Это Ветлужское поместье и вотчина Мстиславского охватывала все правобережье Ветлуги от ее верховий до впадения в Ветлугу реки Усты. По писцовой и дозорной книгам от 1618-1617 годов здесь находилось всего 330 деревень и починков при 744 дворах и 784 жителях мужского пола русских черносошных крестьян и бобылей, которые имели 773 десятины пашенной земли в одном поле.

Земли по правобережью Ветлуги ниже устья реки Усты /между Ветлугой и речкой Люндой / в это же время были пожалованы боярину Никифору Собакину. В Межевых книгах галицкого письма от 1647 года сказано, что эта земля была «Космодемьянского уезду окольничего Никифора Собакина поместною землею села Воскресенского, Ильинского тож, и Байдуровских починков».

Отметим так же, что в это же время «За Московное осадное сидение в королевиче в поход…» передаются в поместное владение и дворцовые земли Балахнинского уезда. Земли по "реке Линде…, да по реке Керженцу в Великовском ухожие…,да речке Великая, да речке Санахте…, да поместье с селом Толоконцевым, а в нем монастырь Всемилостливого спаса…» получил думный дьяк Иван Тарасьевич Грамотин.

Н ижнее течение Керженца, его земли, передаются известному полководцу Борису Михайловичу Лыкову. Боярин Страшнев получает село Городец и земли по Узоле».

ижнее течение Керженца, его земли, передаются известному полководцу Борису Михайловичу Лыкову. Боярин Страшнев получает село Городец и земли по Узоле».

В 1630 году, после смерти престарелого боярина Мстиславского, его Ветлужская вотчина и поместье передается другим владельцам тем же царем Михаилом Федоровичем. Так земли Воскресенского стана Ветлужской волости /теперь территория Ветлужского р-на / получил дворецкий Алексей Мих. Львов, а земли Лапшангской волости-стана - нижегородский воевода Василий Горжбок.

На снимке: Воевода, фото из интернета

С огласно этих же грамот 1635 года поместье Василия Горжбока было разделено на 10 поместий, которые получили: кн. Андрей Борецкий - земли по речке Шуде, дьяк Иван Грамотин - Лапшангское поместье, другие земли - князья Семен, Дмитрий, Алексей, Андрей Львовы, Степан Колычев, Федор Засекин, Михаил Леонтьев и Александр Дуров.

огласно этих же грамот 1635 года поместье Василия Горжбока было разделено на 10 поместий, которые получили: кн. Андрей Борецкий - земли по речке Шуде, дьяк Иван Грамотин - Лапшангское поместье, другие земли - князья Семен, Дмитрий, Алексей, Андрей Львовы, Степан Колычев, Федор Засекин, Михаил Леонтьев и Александр Дуров.

На снимке:

думный дьяк Иван Тарасьевич Грамотин

«Лета 7144 (1636 г.) октября в 29 день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Руси указу и по наказу за прописью дьяка Михаила Алфимьева и по выписи с Ветлужских раздельных книг разделу Василия Копнина да подъячего Данилы Калинина 137…(1629) году приехав в Галицкий уезд в Ветлужскую волость в Васильева Горжбока поместье, и то ево поместье Горжбока по выписи с писцовых книг велеть отделить печатнику и думному дьяку Ивану Тарасьевичу Грамотину на 300 четвертей вряд без наддачи те деревни и починки, которые смежны к прежнему поместью… »

Далее следует описание того, чем Иван Грамотин будет владеть:

«Ивану Тарасьевичу Грамотину на реке на Лапшанге на погосте церковь Николы Чудотворца деревянная клетская, а церкви образы и свечи поставные и книги и колокола, строение мирское, а в селе двор помещиков…; деревни – д.Заболотное, Колпаково, Михаленино, Анисимово, Естюнино, Ляпуново…

А всего отделено печатнику и думному дьяку Ивану Тарасьевичу Грамотину из поместья Горжбока в Ветлужской волости в Лапшангском стану 2 села, а в них 3 церкви, 2 двора поповы с 12 четвертями в поле, а в двух по томуж, 30 копен сена, лесу непашенного 30 десятин, да в селе двор помещиков, да 7 дворов бобыльских с 30 человеками, 5 лавок, изба таможенная, место кабацкое, к селам 70 деревень, да 2/3 деревни, 8 починков живущих, 3 займища, 383 двора крестьянских, а людей 667 человек, да 144 двора бобыльских, а людей в них 227 человек, да 7 мельниц, пашни паханые худые земли 170 четвертей, да перелогу2 и пеннику3 243 четверти, а обеих пашни, перелогу и пеннику 300 четвертей в поле, а в двух по томуж, сена 2300 копен (230 десятин), лесу непашенного 139 десятин, лесу поверстного меж деревень, бору, болота вдоль на 6 верст, а поперег на 50 верст…»[1]

К ак мы видим, владения обширные и, тем более, требовали крепкой хозяйской руки. Но в редких приездах хозяина этого не чувствовалось. Последствия не замедлили себя ждать.

ак мы видим, владения обширные и, тем более, требовали крепкой хозяйской руки. Но в редких приездах хозяина этого не чувствовалось. Последствия не замедлили себя ждать.

При царе Алексее Михайловиче Грамотин был лишен Ветлужского и Линдовского поместий. Историк С.М.Соловьев назвал Грамотина «первым дельцом, который оставил по себе дурную славу в Пскове, оттуда перешел в Тушино, из Тушина под Смоленском к королю, а потом в Москве был ревностным приверженцем Сигизмунда».

перелог2 – поле, оставленное в течение нескольких лет без вспашки для восстановления плодородия и зарастающее травами.

пенник3 – яровое поле

Его Лапшангское поместье передается главному оружейничьему царского двора Богдану Хитрово и кн. Степану Татеву.

Богдан Матвеевич Хитрово (1615-1680 гг.)

В 1670 году, в период движения ветлужских разинцев, на территории поместья дворецкого Алексея Львова в Воскресенском стане были новые поместья: в селе Макарьевеком кн. Гагина, в селе Спасском с господскими кн. Черкасского,в селе Георгиевском кн. Тараканова.

В Лапшангском стане той же Ветлужской волости господские дворы находились: в с. Шуде, Лапшанге, Варнавине-Троицком, Дмитриевском, Баках, Благовещенском и Знаменском. В Вотчине Никифора Собакина хозяевами были его сыновья: Григорий и Василий, у которых господские дворы находились в селах Воскресенском и Успенском.

Так на территории современных Ветлужского, Варнавинского, Краснобаковского и Воскресенского районов в 70-е годы ХУ11 века стояла свыше десятка господских дворов с церковными храмами. Число же владельцев поместий превышало 20. Руководитель ветлужских разинцев Илья Пономарев при казни его в г. Тотьме повинился, что он казнил на Ветлуге 10 господских приказчиков и разорил их господские дворы.

Более подробные сведения о помещичьих усадьбах в Поветлужье получаем из материалов Генерального межевания, проходившего здесь в 80-90-е годы ХУШ века. В числе владельцев ветлужских помещичьих дач в ХУШ веке встречаются фамилии ряда государственных и военных деятелей времен Петра Великого.

Итак, в пределах нашего Нижегородскиго Поветлужья по Генеральному межеванию число господских дворов достигает 20,а владельцев земельных дач - до 50. Размеры всех земельных помещичьих угодий равнялись 852 тыс. десятин, а число крепостных крестьян-57 тыс. человек.

/ Из них в Варнавинском уезде: земли 411 дес., населения 29 226 человек;

/в Воскресенском Поветл.: земли 275 тыс. дес, население 20 863 человек;

/в Ветлуж. уезде : земли 183866 тыс. дес., население - 761 человек.

Надо полагать, что в ХУП-ХУШ веках сами хозяева ветлужских поместий, занимая высокие государственные и военные должности, редко, или совсем не посещали здесь удаленные от центра свои поместья. Поэтому большинство господских дворов в Поветлужье тогда еще мало чем отличались от добротных крестьянских строений.

В период наступившего кризиса крепостного права, в начале ХIХ века началась продажа ветлужских имений или передача их по наследству более деятельным дворянам или купцам. С этого времени и началось обустройство господских усадьб. Они создавались в большинстве своем по берегу Ветлуги или при старых господских двоpax, или на другом, более удобном месте. По проектам местных или столичных архитекторов в усадьбах строились добротные деревянные с мезонинами одноэтажные или двухэтажные жилые господские дома и дома для прислуги. Природный ландшафт местности использовался для устройства парков с аллеями, садами, прудами, цветниками и малыми архитектурными постройками.

Также примером является усадьба в селе Горки Варнавинского уезда Хотя теперь здесь здание и парк бывшей господской усадьбы занимает школа, но черты былой красоты ее ёще сохраняются. В ХVII-ХVIII веках Шудское/Горкинское/ поместье принадлежало князьям Борецким и Волынским.

ХОЗЯИН БАРСКОЙ УСАДЬБЫ

Усадебный помещичий дом в селе Лапшанга Варнавинского уезда Костромской губернии (сейчас Варнавинского района Нижегородской области) первоначально был построен графом Аполлосом Аполлосовичем Мусиным-Пушкиным в конце XVIII — начале XIX века. Скорее всего, это было в 1801-1803 годах. Документальных подтверждений тому нет. Но у здания есть свои метрики.

Итак, лапшангское имение стало собственностью «…общелейбгвардии коннаго полку подпоручика малолетняго Апполоса Апполосовича сына Мусина-Пушкина» и тайного советника, директора соляной конторы М.Я.Маслова (очевидно, опекуна).

На снимке: тайный советник М.Я.Маслов

Если о Маслове история больше сведений не хранит, то Мусина-Пушкина вспоминал ещё Карамзин в «Истории государства Российского». Из малолетнего подпоручика молодой граф превратился в члена всех европейских академий наук, стал

«…одним из ученейших по ему времени естествоиспытателем» [2].

Статистические данные по даче № 3

«Лапшангского стану»

| Дача №3 | Владелец | Общая площадь (в дес.) | Пашня | Сел | Деревень | Дворов | Населения |

| Муж. пола | Жен. пола | всего |

| с. Никольское-Лапшанга | А.А.Мусин-Пушкин (М.Я.Маслов) |

90308 дес. 1787 саж. |

4170 |

1 |

28 |

623 |

1244 |

1267 |

2511 |

Внутри этой дачи также имелись земли церкви Николая Чудотворца и церковнослужителей:

____________________________

Всего – 4 десятины 1200 саженей

неудобной земли – 2 десятины 50 саженей

_____________________________

Всего – 22 десятины 736 саженей

Хозяин дома был племянником знаменитого коллекционера и издателя, Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, вознесшегося при Екатерине II и дальним родственником знаменитого поэта, Александра Сергеевича Пушкина.

Алексей Иванович Мусин-Пушкин

Не долго пришлось пожить графу в новом доме. К тому времени род Мусиных-Пушкиных попал в опалу. Кому же мог помешать скромный ученый, проводивший большую часть жизни в путешествиях?

При покровительстве императрицы Алексей Иванович Мусин-Пушкин занимал должности оберпрокурора святейшего синода и президента Академии Художеств одновременно. Не потерял своего влияния Алексей Иванович и при Павле I? Хотя тот не любил всего, что связано с матушкой. В 1797 году ему был пожалован графский титул, и он стал сенатором. Но с 1801 года ветер фортуны задул в другую сторону. Новый царь Александр I не хотел держать возле себя людей, слишком много знавших о заговоре против его отца, благодаря которому он взошел на престол. Это не замедлило сказаться на всей семье. Апполоса Апполосовича послали на Кавказ, где он и умер в 1805 году, имея 45 лет от роду.

На снимке: графиня Мусина-Пушкина

(урожденная княжна Анна Голицына)

Его вдова, урожденная княжна Анна Голицына постриглась в монастырь. Детей у них не было и она продала лапшангское имение барону Колокольцеву Ф.М.

В 1850-е годы оно перешло князю Михаилу Николаевичу Челищеву и его сыну Сергею.

1850-е годы оно перешло князю Михаилу Николаевичу Челищеву и его сыну Сергею.

На снимке: Михаил Николаевич Челищев

Он был настоящим русским помещиком и постоянно жил с семьей в своей усадьбе. Главный усадебный дом времен Мусина-Пушкина был для него тесен, его основательно перестроили, увеличив площадь. При этом он остался одноэтажным и деревянным, с оштукатуренными стенами и потолками внутри. Его веранда выходила в специально разбитый английский пейзажный парк.

Челищевы Михаил Николаевич и его сын Сергей Михайлович (действительный тайный советник) сами занимались благоустройством усадьбы, которая находилась на берегу реки Лапшанга, в нижней части села. Господский дом, служебные постройки, парк с садом и каскады прудов с гатями располагались по долине оврага с небольшой речкой.

По данным на 1857 год в поместье Челищева жили 2182 человека крепостных и 17 человек дворовых людей Земельные владения равнялись 90 тысячам десятин.

Жизнь крестьян была просто невыносимой, они несли барщину4 и оброк5. Челищев брал по 13 рублей с тягла6 (со всего поместья – 13104 рубля). Каждый, независимо мужчина или женщина, должен был отработать на вывозке леса или других работах по 20 дней.

До 1892 года Лапшангское хозяйство Челищева было одним из лучших в уезде. Здесь проводилось продуманное лесоустройство и лесозаготовки. Ежегодно весной от села Лапшанга до городов Саратова и Царицына отправлялось по 2-3 беляны7 пиломатериалов.

После отмены крепостного права в 1861 году, Челищевы, как и все помещики, стали испытывать материальные затруднения. Чтобы не разориться, они наладили на своей земле винокурни, мукомольни, лесопильни, держали лесосеки. Имелись крупные винокуренное, занимавшее площадь в 5-6 га и снабжавшее весь Варнавинский уезд спиртом, лесопильное и мукомольное предприятия. Водяная турбина лапшангской мельницы вращала 6 пар жерновов.

Далее, Челищев отбывает в Петербург, а хозяйство доверил своему управляющему Никифору Швецову. Находясь в Петербурге и не вникая в дела имения, Челищев не обращал внимания на то, что хозяйство шло к упадку. Под видом предпринимательства управляющий заставлял помещика вкладывать всё новые средства. Деньги пришлось брать под залог имения в казне Удела царского двора. Так что, капиталистов из них не получилось.

Имея большие долги, Челищев в 1892 году продает имение Удельному ведомству.

_________________________________________________________________

барщина4 – даровой принудительный труд крестьян в пользу помещика

оброк5 – одна из основных форм эксплуатации крестьян помещиками, при которой помещик взимал с крестьян натуральный или денежный сбор.

тягло6 – семья (муж и жена), а также определенное количество трудоспособных лиц в крепостной семье как единица при разверстке барщины и оброка, а также государственного обложения.

беляна7 – плоскодонное несмоленое судно для сплава лесных материалов.

В таком виде, в основном, усадебный дом и дошел до наших дней.

Усадебный дом был скромен (помещик постоянно там не жил) и имел типичную планировку эпохи классицизма, с круговой анфиладой из шести комнат, двумя коридорами для топки печей и с верандой, выходившей в сад.

Из других усадебных построек сохранился дом управляющего имением, неподалеку.

В главном усадебном доме была устроена контора казенного Лесничества. Начальником лесничества поставили обедневшего князя Черкасского, который поселился с семьей в бывшем челищевском доме.

главном усадебном доме была устроена контора казенного Лесничества. Начальником лесничества поставили обедневшего князя Черкасского, который поселился с семьей в бывшем челищевском доме.

На снимке: князь Черкасский

Теперь лесной лапшангской дачей правит князь Черкасский. И хотя он числился как бы на лесной службе, жил по-княжески: имел прислугу, хранил барские привычки, пока не докатилась до этих глухих мест волна революционных преобразований.

После событий 1917 года назначение усадебного дома не изменилось, там по-прежнему располагалась контора Лесничества и квартира его начальника.

Время шло. В 1919 году главным лесничим там был назначен бывший поручик царской армии Дмитрий Михайлович Монахов. Как и его предшественник, князь Черкасский, он поселился с семьей в главном усадебном доме, где они прожили до 1929 года. Здесь в день святого Георгия родился сын, которого так и нарекли. Кроме семьи из пяти человек в усадьбе жила прислуга: повариха, прозванная «Брылькой» за заячью губу, заменявшая иногда няньку и горничную.

Д.М.Монахов (в центре) на веранде господского дома в Лапшанге, 1926 г.

Конечно, не сравнить с семнадцатью дворами и двумя тысячами крепостных душ Челищева, но по новым временам совсем неплохо. А как же «социальная справедливость?» - спросите вы – не для того же большевики выгнали из усадьбы князя, чтобы поселить там поручика? – Только жизнь всегда оказывалась сложнее наших логических схем.

Шел 1914 год. Первая Мировая война уже сотрясала Европу. Поручик Монахов получил назначение… Потом отступление… Наконец, израненные и обмороженные они сдались в плен. Проведя почти три года в германском плену, Дмитрий Михайлович знал так же о «великой социальной революции» в России лишь понаслышке. И как потом выяснилось – к лучшему. Когда в 1918 году был подписан позорный Брестский мир, все пленные подлежали немедленному обмену.

Чуял ли поручик, что ждет его дома, или надоумил кто из знающих людей? Только на родину он вернулся в солдатской шинельке и потом скрывал свое офицерское прошлое.

Его жена Ольга Константиновна сожгла все документы и фотографии, способные хоть немного пролить свет на биографию мужа. У неё у самой происхождение не ахти – дочь военного священника. А куда денешься с ребёнком на руках? Говорят, если некуда идти – идут на Родину – там и пропадать легче. Так и поступили. Своих стариков в Селиванихе Дмитрий Михайлович уже не застал, зато в Лапшанге пришелся ко двору.

Упадок производства и наступивший в 1918 году голод во многом обуславливались введением политики «военного коммунизма». На развал хозяйства повлияла и ликвидация помещичьих хозяйств. Волостные собрания крестьян по ликвидации помещичьих имений начались сразу же после принятия закона о социализации земли. Собраниям предшествовали погромы помещичьих усадеб крестьянской беднотой. Председатель Варнавинского уездного Совета М.М.Галахов в связи с этим говорил:

«Совет для предупреждения погромов вынес специальное постановление, что виновные в разграблении имений будут предаваться военно-революционному суду вплоть до каторжных работ».

Однако Совет не в силах был бороться, и пришлось разрешить продажу имений с торгов.

Первые попытки грабежей помещичьих усадеб прибывшими с фронта солдатами и деревенской беднотой произошли в октябре-ноябре 1917 года, до установления Советской власти в уезде. Официальное распоряжение об уничтожении дворянских гнезд и прекращении хозяйственной деятельности помещиков в крае дал мартовский 1918 года Костромской губернский съезд Советов. Обсуждая закон «О социализации земли» съезд обязал все уездные и волостные Советы, земельные комитеты «немедленно приступить к полному отчуждению всех усадеб, сельскохозяйственных орудий производства и всего недвижимого имущества, конфисковать всё (вплоть до предметов роскоши) в усадьбах, купеческих домах…»

На конфискованных землях предполагалось создавать сельхозкоммуны, а в усадьбах открывать клубы, библиотеки, общественные учреждения. На Костромском губернском съезде Советов заведующий уездным земельным отделом Т.С.Барабашин докладывал о создании общественных хозяйств в уезде:

«Лесные помещичьи дачи Варнавинского уезда переходят в государственный фонд, где создаются лесничества, а в лесах удела царского двора…создаются Лапшангское и Борисоглебское лесничества».

Таким образом, Лапшангскому лесничеству нужен был специалист. А Дмитрий Михайлович Монахов в свое время окончил Лесное училище. Жилищную проблему решили быстро, поселив нового лесничего в бывшей барской усадьбе, под одной крышей с Лапшангским и Борисоглебским лесничествами. Здесь впервые за годы скитаний и мытарств, семья обрела долгожданный покой.

СУДЬБА УСАДЬБЫ СЕГОДНЯ

В 1938 году в пустующем здании усадьбы разместили Лапшангскую семилетнюю школу, которая ранее размещалась в здании волостного правления. В 1946 году школа переехала в новое здание. А в бывшем усадебном доме расположились магазин и столовая. Гораздо позднее, в 1950 году, в усадьбе поочередно стали размещаться следующие организации: МТС, ЛМС, МСО и контора Хозяйственно-строительного управления мелиорации (ХСУ). Когда ХСУ, на чьём балансе числился дом, переехало в другое место, строение начало стремительно ветшать.

Прошли годы. В 1989 году в Лапшангу провели новую дорогу. Лавина застройщиков и дачников хлынула в некогда тихий уголок. Стройматериал нынче дорог, а тут, считай, всё даром. Затрещали кругом ветхие избушки. Не обошли вниманием и бывшую барскую усадьбу. Там как волной смыло печные дверцы, дверные ручки и прочую мелкую снасть. Следующая волна была серьезнее. Деловитые люди, вооруженные бензиновыми пилами и ломами начали снимать полы, выворачивать окна и ломать печи. Не одна машина , груженная старым клейменым кирпичом отъехала от этого дома. Потом кто-то аккуратно сложил зимние рамы и двери, но увезти не успел… Дальше – хуже. Приближался отопительный сезон, а это решило судьбу дома просто – «на дрова». Он так бы и исчез, как гораздо более известные памятники. В 1990 году Дмитрий Георгиевич Монахов (внук Дмитрия Михайловича Монахова) купил усадьбу, чтобы спасти от разборки и распилки на дрова. Будучи архитектором, он не мог спокойно смотреть на этот беспредел. Почему Монахов решил купить огромное разрушающееся здание?

«С 1918 по 1928 годы здесь жила семья моего деда. В этой спальне родились отец с сестрами. В этом доме умер мой прадед, кстати, создавший в свое время первый музей в Варнавине - это первая причина моего переезда сюда, во-вторых, как архитектор я оценил значимость усадьбы, ну и, в-третьих, я обрел собственность, что тоже немаловажно.»

Действительно, будучи ещё и историком и краеведом, он оценил историко-художественную значимость усадьбы и один взялся за практическое её восстановление. Но мир не без добрых людей. Кто печной изразец принесет, кто ручку от двери. Понемногу, всё стало возвращаться «на круги своя».

Старая печка «голландка»

Хотя в печати об этой усадьбе сообщалось только в прошедшем времени.

«Усадьба находилась на берегу реки Лапшанги, в нижней части села: господский дом, служебные постройки, парк с садом… В настоящее время от барского парка в Лапшанге ничего не осталось», - пишет М.А.Балдин.

А не пора ли и нам задуматься над тем, что сохранение исторического наследия является нашей частью культуры.

Одна из шести господских комнат почти полностью приведена в свое первоначальное состояние. Обстановку сюда Дмитрий приобретал в домах сельчан. Ломберный столик, деревянные диванчик, ширма, шкаф, буфет-горка…Здесь почему-то непременно приходит в голову пушкинское «веселым треском трещит затопленная печь, приятно думать у лежанки…»

Трещит сегодня в усадьбе не печь. В главной зале Дмитрий сделал камины. Нет, в русском помещичьем доме, как правило, каминов не было – это не Англия, - но, право, от этой идеи в зале хуже не стало.

Так сейчас выглядит спальня.

Из остекленных дверей залы можно выйти на веранду. До прихода Монахова младшего о её существовании говорили лишь чернеющие гнезда в стене,а ещё старые фотографии на веранде господского дома, где на ступенях круглой лестницы сидят дед Дмитрия с его отцом на руках в окружении многочисленного семейства.

Веранду Дмитрий восстановил. Здесь можно посидеть хорошим летним вечерком за чашкой чая с вареньем, любуясь на далекие холмы. К слову, холмы эти отгораживают дом от ветра. Внизу, если идти от веранды дома, течет ручей. Рядом растет вековая липа. Она, наверно, многое помнит…

Весь дом представлял собой несколько слоев истории. Затевая ремонт, Дмитрий тщательно просматривал все, что иному показалось бы лишь досадным хламом. Слой газет под обоями, обрывки фраз: "Речь М. В. Родзянко: "Ваше императорское величество!." Еще слой газет - с портретом Сталина в гробу. А вот "перл" 1956 года: "Граждане! Используйте летний период времени для чистки печей и дымоходов!" Дыра в потолке была забита школьной партой: когда-то в барской усадьбе учили советских детей.

Нынешний хозяин не выбросил ничего, вплоть до старого башмака, возможно, принадлежавшего его отцу...

Дмитрий не знает, когда кончится путь восстановления дома, не загадывает, каким образом будет использоваться здание. Сегодня ему важен не столько результат, сколько процесс восстановления - нет, не дома - куска русской истории.

Из книги:

"Усадьба в Большом Болдине выглядит счастливым исключением в стране, где на глазах разрушаются первоклассные памятники архитектуры в столицах, не говоря уже о российской глубинке.

...Но ведь пора и ставить все с головы на ноги у себя дома. В 18-м году мой дед, поручик Дмитрий Монахов, вернулся из-за кордона в пылающую Россию. И то верно, "...зачем нам, поручик, чужая земля?"[3].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Поветлужские раздельные грамоты от1636 года

2. История русского дворянства, Санкт-Петербург – 1886

3. Монахов Д.Г. Тайна святого Варнавы. Очерки варнавинской земли, Варнавин, 1992, с.42-58

4. Панкова Т. Хозяин барской усадьбы (статья), Новый путь, № 107 от 19.10. 1999, с. 3

5. Панкова Т. Хозяин барской усадьбы (статья), Новый путь, № 108 от 23.10. 1999, с. 2

6. «Дворянских гнезд заветные аллеи…» исследовательская работа краеведческого кружка Михаленинской школы (рук. Сигаева Е.В.)

МБОУ Михаленинская основная школа

Историко-краеведческий музей

(ИСТОРИЯ БАРСКОЙ УСАДЬБЫ В С.ЛАПШАНГА ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА)

Автор-составитель:

Сигаева Елена Валентиновна,

руководитель музея

СОДЕРЖАНИЕ:

1. СУДЬБА УСАДЬБЫ

2. ПОМЕЩИЧЬИ УСАДЬБЫ ПОВЕТЛУЖЬЯ

3. ХОЗЯИН БАРСКОЙ УСАДЬБЫ

4. СУДЬБА УСАДЬБЫ СЕГОДНЯ

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а снимке: Федор Иванович Мстиславский

а снимке: Федор Иванович Мстиславский ижнее течение Керженца, его земли, передаются известному полководцу Борису Михайловичу Лыкову. Боярин Страшнев получает село Городец и земли по Узоле».

ижнее течение Керженца, его земли, передаются известному полководцу Борису Михайловичу Лыкову. Боярин Страшнев получает село Городец и земли по Узоле». огласно этих же грамот 1635 года поместье Василия Горжбока было разделено на 10 поместий, которые получили: кн. Андрей Борецкий - земли по речке Шуде, дьяк Иван Грамотин - Лапшангское поместье, другие земли - князья Семен, Дмитрий, Алексей, Андрей Львовы, Степан Колычев, Федор Засекин, Михаил Леонтьев и Александр Дуров.

огласно этих же грамот 1635 года поместье Василия Горжбока было разделено на 10 поместий, которые получили: кн. Андрей Борецкий - земли по речке Шуде, дьяк Иван Грамотин - Лапшангское поместье, другие земли - князья Семен, Дмитрий, Алексей, Андрей Львовы, Степан Колычев, Федор Засекин, Михаил Леонтьев и Александр Дуров.  ак мы видим, владения обширные и, тем более, требовали крепкой хозяйской руки. Но в редких приездах хозяина этого не чувствовалось. Последствия не замедлили себя ждать.

ак мы видим, владения обширные и, тем более, требовали крепкой хозяйской руки. Но в редких приездах хозяина этого не чувствовалось. Последствия не замедлили себя ждать.

1850-е годы оно перешло князю Михаилу Николаевичу Челищеву и его сыну Сергею.

1850-е годы оно перешло князю Михаилу Николаевичу Челищеву и его сыну Сергею.

главном усадебном доме была устроена контора казенного Лесничества. Начальником лесничества поставили обедневшего князя Черкасского, который поселился с семьей в бывшем челищевском доме.

главном усадебном доме была устроена контора казенного Лесничества. Начальником лесничества поставили обедневшего князя Черкасского, который поселился с семьей в бывшем челищевском доме.