Своеобразие художественного мира Лермонтова

«Я не унижусь пред тобою…»

- С Натальей Федоровной Ивановой (1813-1875) Лермонтов познакомился в конце 1830 г. в Москве, в 1831 г. летом бывал в имении ее матери Никольском-Тимонине, расположенном в двадцати пяти километрах от Москвы на берегу Клязьмы. Он пережил мучительную и большую любовь к Н.Ф. Ивановой, посвятив ей около сорока своих стихотворений, составивших «ивановский цикл» его любовной лирики (1830-1832).

«Я не унижусь пред тобою…»

- Я не унижусь пред тобою; Ни твой привет, ни твой укор Не властны над моей душою. Знай: мы чужие с этих пор. Ты позабыла: я свободы Для заблужденья не отдам; И так пожертвовал я годы Твоей улыбке и глазам, И так я слишком долго видел В тебе надежду юных дней И целый мир возненавидел, Чтобы тебя любить сильней. Как знать, быть может, те мгновенья, Что протекли у ног твоих, Я отнимал у вдохновенья! А чем ты заменила их? Быть может, мыслию небесной И силой духа убежден, Я дал бы миру дар чудесный, А мне за то бессмертье он? Зачем так нежно обещала Ты заменить его венец, Зачем ты не была сначала,

- Какою стала наконец! Я горд!.. прости! люби другого, Мечтай любовь найти в другом; Чего б то ни было земного Я не соделаюсь рабом. К чужим горам под небо юга Я удалюся, может быть; Но слишком знаем мы друг друга, Чтобы друг друга позабыть. Отныне стану наслаждаться И в страсти стану клясться всем; Со всеми буду я смеяться, А плакать не хочу ни с кем; Начну обманывать безбожно, Чтоб не любить, как я любил; Иль женщин уважать возможно, Когда мне ангел изменил? Я был готов на смерть и муку И целый мир на битву звать, Чтобы твою младую руку — Безумец! — лишний раз пожать! Не знав коварную измену, Тебе я душу отдавал; Такой души ты знала ль цену? Ты знала — я тебя не знал!

«Выхожу один я на дорогу…»

- Стихотворение, написанное в конце мая — начале июня 1841 года в Ставрополе. По мнению исследователей, в произведении зафиксирован «лирический итог исканий, тем и мотивов», к которым поэт обращался в последние годы жизни

- Лермонтоведы указывают на наличие в стихотворении «эмблематичных слов»; за каждым из них стоит своя «поэтическая история». Так, «кремнистый путь» , о котором упоминается во второй строчке, — это моментальная точная зарисовка мира, в частности, кавказской природы, в окружении который поэт находился в последние — перед роковой дуэлью — месяцы жизни.

- Образ пустыни, возникающий в третьей строке, несёт в себе мотив странничества , являющегося одним из сквозных в творчестве Лермонтова. «Голубое сиянье» — это не только обозначение любимого цвета автора, но и выход на «космическую широту» при описании ночного пейзажа.

- Исследователи обнаруживают тематическую перекличку этого стихотворения с другими произведениями Лермонтова («Три пальмы», «Демон», «Мцыри», «Ветка Палестины»), а также с пушкинским «Пора, мой друг, пора».

- Все эти прежние смысловые моменты лермонтовской лирики вступают здесь в новое трепетно-сложное соотношение — тончайшая душевная вибрация, совмещающая восторг перед мирозданием с отчужденностью от него, печальную безнадежность с надеждой на сладостное чудо

Выхожу один я на дорогу;

Я б хотел забыться и заснуть!

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Но не тем холодным сном могилы...

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

Я б желал навеки так заснуть,

И звезда с звездою говорит.

Чтоб в груди дремали жизни силы,

В небесах торжественно и чудно!

Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Спит земля в сияньи голубом...

Про любовь мне сладкий голос пел,

Что же мне так больно и так трудно?

Надо мной чтоб вечно зеленея

Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,

Тёмный дуб склонялся и шумел.

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

«Пророк»

9 июля 1841 года поэт внезапно осознает в своей душе перемену. Он вспоминает свои беседы с А.И. Одоевским, погружается в чтение Евангелия, сосредоточивается на истории апостола Павла, вчитывается в его высказывания о судьбе пророка. Павел, тринадцатый апостол, бывший гонитель христиан по имени Савл, или Саул. По дороге в Дамаск ему явился в сиянии сам Господь. Тогда умер Савл и родился Павел, стал апостолом. Вот что он писал о себе: «Я... был в трудах, безмерно в ранах, более в темнице и многократно при смерти... Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение... В труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и наготе...»

10 или 11 июля в записной книжке Одоевского появилось стихотворение «Пророк»

- Кроме того, основой послужил ветхозаветный «Плач Иеремии»

- Плач Иеремии — поэтический реквием по разрушенному Иерусалиму и пленению иудейского народа. Это книга-страдание, книга, кричащая к Богу .

- «Пророк» Лермонтова является ответом или возражением на пушкинское стихотворение, свидетельствующее о пессимизме автора, разрушении высоких надежд на роль поэта-пророка. (Б.М. Эйхенбаум)

- Лермонтов утверждает, что настоящий поэт должен быть пророком. В образной форме рисуется доведенный до трагизма конфликт поэта и толпы: толпа не просто не принимала ненужного ей поэта, она гнала его, издевалась над ним, торжествовала победу. В верности поэта своей высокой пророческой миссии наиболее отчетливо выразилось пушкинское начало.

(Г. П. Макогоненко)

- ...наивно и бесполезно мечтать о том, чтобы сделаться исправителем людских пороков, — это либо невежество, либо гордость. (Б.М. Эйхенбаум)

С тех пор как вечный судия Мне дал всеведенье пророка, В очах людей читаю я Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья: В меня все ближние мои Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу, Из городов бежал я нищий, И вот в пустыне я живу, Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня, Мне тварь покорна там земная; И звезды слушают меня,

Лучами радостно играя.

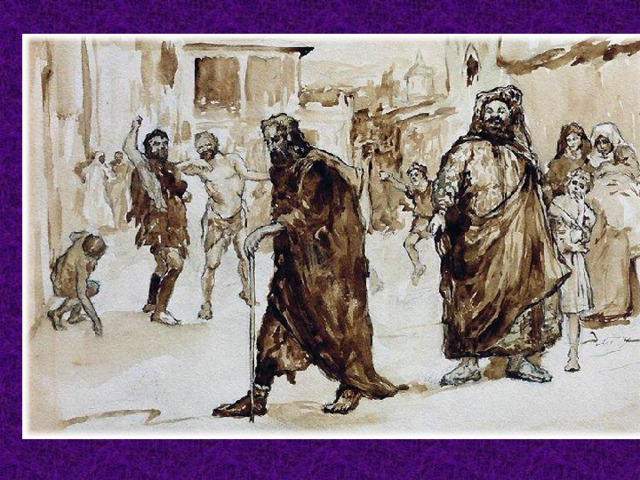

Когда же через шумный град Я пробираюсь торопливо, То старцы детям говорят С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас! Он горд был, не ужился с нами: Глупец, хотел уверить нас, Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него: Как он угрюм, и худ, и бледен! Смотрите, как он наг и беден, Как презирают все его!»

«ПОЭТ»

- Ключевым этапом в творческой жизни Лермонтова становятся 1837-39 годы. В это время он пишет первое значимое произведение, открывшее ему двери в свет и сформировавшее его определённую литературную репутацию, — «Смерть поэта», посвященное гибели Пушкина. После литературного успеха на молодого поэта возлагаются огромные надежды.

- В это же время Михаил Юрьевич ищет своё предназначение в поэтической жизни, чему посвящает стихотворение «Поэт», написанное в 1838 году.

Никто привычною, заботливой рукой Его не чистит, не ласкает, И надписи его, молясь перед зарей, Никто с усердьем не читает…

Отделкой золотой блистает мой кинжал; Клинок надежный, без порока; Булат его хранит таинственный закал — Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет, Не зная платы за услугу; Не по одной груди провел он страшный след И не одну прорвал кольчугу.

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт, Свое утратил назначенье, На злато променяв ту власть, которой свет Внимал в немом благоговенье?

Забавы он делил послушнее раба, Звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба Нарядом чуждым и постыдным.

Бывало, мерный звук твоих могучих слов Воспламенял бойца для битвы, Он нужен был толпе, как чаша для пиров, Как фимиам в часы молитвы.

Он взят за Тереком отважным казаком На хладном трупе господина, И долго он лежал заброшенный потом В походной лавке армянина.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой; И, отзыв мыслей благородных, Звучал, как колокол на башне вечевой, Во дни торжеств и бед народных.

Теперь родных ножон, избитых на войне, Лишен героя спутник бедный, Игрушкой золотой он блещет на стене — Увы, бесславный и безвредный!

Но скучен нам простой и гордый твой язык, Нас тешат блёстки и обманы; Как ветхая краса, наш ветхий мир привык Морщины прятать под румяны…

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк? Иль никогда, на голос мщенья Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, Покрытый ржавчиной презренья?..