Иошина Оксана Владимировна, методист, руководитель музея «Русская изба», МБОУ ДО ГДТ «Академия талантов», г. Новый Уренгой

«Тайны старинного сундука».

Музейное занятие

Цель: Приобщение детей к истокам русской культуры, знакомство с особенностями крестьянского быта, укладом жизни, формирование представлений о зимней одежде крестьян конца XIX начала XX веков.

Задачи:

познакомить обучающихся с предметами русского народного быта и обычаями, существовавшими в старину;

дать краткие сведения о предметах обихода, их названиях и назначениях;

развивать интерес к истории своего народа, любознательность к предметам старины;

способствовать развитию личности, осознающей свои корни, национальные истоки.

Воспитывать и прививать доброе и бережное отношение к старшему поколению, матери, бабушке, почитать и уважать их труд.

Методы:

репродуктивный (наглядно-словесный): показ экспонатов, рассказ педагога, активизация внимания учащихся путем постановки вопросов;

игровой: направлен на развитие у обучающихся культуры взаимоотношений, памяти, логического мышления, воображения.

Оборудование и методическое оснащение:

Аудиоаппаратура, диски (кассеты) с записями мелодий русских народных мелодий.

русский народный костюм, музейные экспонаты: лапти, валенки, сарафан, кокошник, косоворотка, кушак, картуз, рушник и т.д.

Место проведения: «Двор народного быта и уклада жизни», этнографический музей «Русская изба»

Целевая аудитория: дети 6 – 14 лет.

Сценарный ход

Действие происходит в экспозиции «Убранство русской избы», оформленной в стиле русской избы. Центральное место занимает сундук с музейными экспонатами.

Звучит русская народная мелодия. Гостей встречает хозяйка избы в русском народном костюме.

Хозяйка. - Здравствуйте, люди добрые, гости дорогие!

Приглашаю вас в русскую избу, в светлую горенку!

Гость на порог – хозяину радость.

Хозяйка: На улице холод, а в доме тепло да уютно. Люди в старину жили не так, как мы сегодня. И одежда была другая, и обувь, да и дома были совсем другие, и мебель в них была не такая как сейчас.

Хозяйка. Издавна русский народ славился трудолюбием и стремился украсить свой быт. Почти все в избе делалось своими руками: вырезали из дерева и лепили из глины посуду, плели корзины, лапти, валяли валенки, ткали и шили одежду. Все предметы в избе делали тщательно, с любовью, поэтому все было не только полезным, но и красивым.

- Сегодня мы попытаемся приоткрыть завесу тайны над одним из самых распространенных и загадочных предметов мебели русской избы.

- Вот полюбуйтесь, какой у нас красивый расписной сундук.

Ребята видят сундук.

- А что такое СУНДУК? Кто его видел? А где он вам встречался?

- А, как вы думаете, для чего предназначался сундук? (Ответы детей).

Сундук – в прошлом это частичка жилья, неотъемлемая часть любого крестьянского хозяйства. Дети малые на нем спали… А если соседи зайдут разговором потешиться – тоже на нем уместятся. Но самая главная тайна сундука была внутри.

Сундук – это место, где хранятся старинные вещи.

Раньше сундуки заменяли нашим предкам почти все привычные для нас предметы мебели. На сундуках писали, а иногда и спали. Они исполняли роль стула и скамьи, а поставленные на бок, становились шкафом или комодом. Их брали с собой в дорогу, как сегодня чемоданы. Сундуки были украшением в домах богачей и бедняков. Их преподносили в дар, отдавали в приданое и передавали по наследству. В них хранили одежду и обувь, посуду и еду, книги и документы.

- Давайте откроем наш сундук и посмотрим, что в нем храниться. А в сундуке у меня много всего. Только теперь я вам загадки по загадываю. В старину любили загадки загадывать, а отгадки вы в сундуке найдете.

Хозяйка. И так первая загадка: Сижу верхом, не знаю на ком,

Знакомца встречу, соскочу – привечу. (Шапка)

Шапка-ушанка - зимняя меховая, суконная или комбинированная шапка (первоначально — мужская), широко распространённый головной убор на Руси.

Шапка-ушанка это один из самых распространенных головных уборов. Изначально шапка-ушанка была исключительно мужским головным убором, изготовленным из меха. Ушанка получила своё название из-за наличия отложных наушников — «ушей», в поднятом виде связанных на макушке или на затылке тесьмой.

Так как для большей территории Руси была характерна пушнинная живность разных видов и окраса, то соответственно и цвет шапки был разнообразный. Но преимущественно были темного цвета, так как белые и светлые меха высоко ценились. Предназначалась шапка для пребывания на улице в лютые зимние морозы, она закрывала не только голову и затылок, но и щеки владельца. Название получила благодаря своей форме, по бокам шапки были длинные края, которые по бокам закрывали уши и защищали от ветра.

На Руси существовали «ушастые шапки», которые имели различные названия: ушанка (владимирский край), уша́нья, капелюх, малахай (большая, ушастая шапка на меху, две лопасти кроют щеки, одна затылок, небольшая, четвертая — лоб); кучма (вислоухая меховая шапка), Уша́тка (Вятский край), но предназначение, покрой и материал были примерно одним и тем же.

Хозяйка: Следующая загадка: Треплют, катают, а зиму таскают.

И хоть это не сапожки,

Никогда не зябнут ножки. (Валенки)

Валенки – исконно русская обувь. Слово «валенки» неотделимо от традиционного представления о России с ее русской зимой и снежными просторами. В валенках не страшны ни морозы, ни метель. Поэтому лучшей обуви для гуляний на Руси не было.

Существует мнение, что валенки – это русская обувь, которая изобретена довольно давно. Но первые валенки появились в Сибири примерно в середине 18 века. Это была низкая обувь с одним швом. Родиной настоящих валенок принято считать город Мышкин Ярославской губернии, в котором в XVIII веке стали первыми валять валенки целиком, с голенищем.

Валенки очень быстро приобрели широкую популярность. В условиях российского климата эта обувь была просто незаменима. Теплые, удобные они были широко распространены среди всех классовых прослоек населения. Но валенки были довольно дорогим удовольствием, и далеко не каждый мог себе их позволить.

Делали их из шерстяного войлока. Сам материал, войлок, был известен на Руси и ранее. Вероятнее всего, слово «валенки» произошло от глагола «валять». Валенки изготавливают из овечьей шерсти. После того, как овечку остригли, шерсть моют и вычёсывают, потом прогоняют через шерстобитную машину, в результате получается тонкое, мягкое полотно. Его долго сглаживают пальцами, чтобы шерсть слиплась. Затем, словно из пластилина, лепят из полученной заготовки форму валенка и вываривают её в кипящей воде, чтобы шерсть свалялась ещё плотнее. Потом заготовку натягивают на колодку и старательно отбивают со всех сторон деревянной колотушкой, пока изделие не примет форму валенка нужного размера. Затем валенок сушат и бреют, чтобы он стал гладким и блестящим!

Валенки давно уже стали по-настоящему народной обувью. В последнее время валенки снова становятся модными. Причина популярности валенок, несомненно, кроется в их уникальности. Эта обувь удобна, комфортна, легка и отлично сохраняет тепло.

А называются валенки в разных регионах России по-своему. Это валенки, пимы, катанки, чесанки, коты – сколько разнообразных ласковых названий дал русский народ валеной обуви!

Хозяйка: А теперь другая загадка.

Черна, а не земля,

пушиста, а не снег,

Греет, а не печка. (Шуба)

Издавна в России было просто не обойтись без добротной меховой шубы. Русские зимы были настолько суровыми, что этот предмет гардероба был у каждого жители Руси. Ее носили и крестьяне, и знатные бояре, и царь.

На Руси принято было шить шубы мехом внутрь. Каким бы дорогим не был мех, он служил лишь подкладкой. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или бархатом. А носили шубу даже летом и даже в помещении.

Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые — белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе — из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.

В последней четверти 19 — начале 20 века во многих деревнях России вошли в моду шубы, отрезные по талии: или только с отрезной спинкой, или отрезные кругом, со сборками около талии. Шубы любого покроя запахивались справа налево и всегда застегивались на крючки или пуговицы. Длина шуб была различная: от очень длинных до сравнительно коротких. Мужские и женские шубы отличались только размерами и иногда длиной — женские были короче. У русской шубы богатая история. Несмотря на капризы моды, она всегда остается самой популярной зимней одеждой в России.

Хозяйка: - Ребята, в нашем сундуке спрятались еще две интересные вещицы с одним названием. Я загадаю загадку, а вы, отгадав ее, узнаете, что же это такое.

Это предмет одежды – кусок ткани квадратной формы. Он бывает шелковый, пуховый, шерстяной. Женщины повязывают его на голову, а мужчины носят в кармане. Что же это? (Показать платок)

(ответы детей)

Хозяйка: Да, это платок. Давайте посмотрим.

(дети рассматривают платок)

Хозяйка: Это русский платок. Обычай носить платок на Руси имеет давнюю историю. Еще в глубокой древности женщина покрывала голову куском ткани – платком. Сначала его носили поверх головного убора, а потом стали повязывать прямо на волосы.

Давным - давно крестьяне ткали платки дома, на самодельных станках, украшали их вышивкой ленточками (рассказ сопровождается показом платка). Потом, позднее были созданы заводы и фабрики для изготовления платков. Особенно славились платки, которые делали в Павловском Посаде.

Хозяйка: А вот еще один платок.

Шерстяной платок исконно женский головной убор, вязанный из шерсти овец, либо коз. Шерсть, из которой вязали платки, была выткана собственноручно, а затем связана мастерицами в особый платочный узор, характерный для определенной местности. Практичный в своем применении, платок служил не только головным убором, но и пелериной для малыша, а также переноской новорождённого на груди матери. Уникальные свойства шерсти надежно защищали от холода и ветра женщин, которые повязывали его поверх обычных тканых платков. В основном платки были того же цвета, что и шерсть, из которой они связаны, но также могли быть окрашены или отделаны вышивкой из крашеных шерстяных нитей.

Хозяйка: Вот вам еще загадка:

Построили хлевец на пятеро овец. (Рукавицы, варежки)

(показать рукавицы)

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.

Рукавицы, варежки — предметы одежды для кистей рук, в которых есть два отделения: одно для большого пальца, другое — для всех остальных.

(показать варежки)

История варежек в России насчитывает уже немало веков. Считается, что варежки на Руси появились в 13 веке. Но скорее всего это произошло гораздо раньше, просто пользовались ими до 13 века только крестьяне.

Откуда же появилось это слово – «варежка»? Оно происходит от словосочетания «варяжская рукавица». Наверное, варежки пришли к нам от варягов. А вы знаете, кто такие варяги? Это выходцы из скандинавских стран.

Хотя, может быть, слово «варежка» произошло от глагола «варити, варовати», что значит «охранять», «защищать». Или все-таки оно произошло от другого глагола «вареги», то есть «варить», потому что в былые времена шерстяные рукавички сначала вязали, а потом проваривали в кипятке, чтобы те стали плотнее и теплее.

Названий у варежек было очень много: вязанки, плетенки, связни, рукавки – их обычно вязали; катанки, валянки – вы, наверное, уже догадались, что их валяли, как и валенки. Из меха шили – шубницы, мохнатки и мохнашки.

На Руси, как правило, носили несколько пар рукавиц одновременно: сначала одевали вязаные («исподочки»), потом меховые (мохнатки). А для того, чтобы работать, сверху надевали еще кожаные рукавицы, холщовые или из конского волоса. В будние дни исподочки одевали однотонные, а по праздникам многоцветные с узорами.

А вот дворяне и бояре не пользовались рукавицами. А все потому, что их одежды имели очень длинные рукава, в которых они прятали руки от холода. Одежда с такими рукавами была неудобна для работы, поэтому и появилась поговорка: работать спустя рукава, значит очень плохо. Однако у русских царей в те времена были перчатки, которые назывались перстатые рукавицы. Их перчатки обычно были на меху.

Постепенно происходило разделение понятий. Рукавицами называли то, что шилось из меха или ткани. А варежки стали только вязаные.

Варежки обычно различались на мужские и женские. Мужские были простые, без украшений и вязались без резинки, чтобы в них было комфортно работать и запросто скинуть с руки для перекура или пот утереть. Женские варежки были наряднее и миниатюрнее, разноцветные и с узорами.

Хозяйка: А теперь такая загадка:

Из лыка (бересты) свито, дырявое корыто,

По дороге идет, клетки кладет. (Лапти)

Эх, лапти мои,

Лапотушечки,

До чего же хороши,

Как игрушечки.

Лапти - незаменимую в деревне обувь - удобная, лёгкая, дешёвая. Плели их из лыка липы, вяза, ракиты, вереска и даже березы. Самые нарядные лапти делали из вязового розового лыка. Такой цвет они приобретали после опускания в горячую воду. Лапоть был неглубоким, с относительно коротким носком и закреплялся на ноге особым способом. В задник лаптя вплеталась петля, в которую продевали тонкую лыковую веревку - оборы, обматывали голень крест-накрест и завязывали под коленом.

Русские лапти подразделялись на зимние и летние. Зимние были на пару размеров больше, чтобы пользоваться более тёплыми онучами (портянками). К зимним лаптям крепились деревянные подмётки, чтобы в мороз не мерзли ноги.

В хороших лаптях и на болоте не промокнешь. «Моими лаптями хоть щи хлебай», - говаривали в старину. Один недостаток - лапти непрочные, в страдную пору пары лаптей с трудом хватало на неделю.

Хозяйка: Вот еще загадка: Вяжем на ножки

Из шерсти одёжку.

Пятка двойная,

Резинка цветная.

Шерстяные носки в России издавна считались дорогой вещью и были одной из важных частей приданого. В некоторых губерниях именно умение вязать шерстяные носки характеризовало невесту как рукодельницу и хорошую хозяйку. Например, невесты Архангельска должны были дарить родственникам будущего мужа носки, связанные собственными руками. Чем больше пар носков и чем разнообразнее и замысловатее узоры, тем талантливее считалась невеста. Шерстяные вязаные носки одевали только по праздникам. Чаще всего в носках преобладал красный цвет, потому что считалось, что это придает им торжественности и праздничности.

Хозяйка: И последняя загадка: Днем обручем, а ночью змеёй. (Пояс)

Пояс — лента, обвязка, полоса вокруг чего-либо. Пояс – общее название элемента одежды у восточных славян. Пояс имеет разные названия – «кушак», «опояска», «покромка» и др.

На Руси считалось, что «без пояса ходить грех». Были нательные пояса, пояса, которыми подпоясывали рубахи, сарафаны, поневы и плахты, а также пояса, которыми подпоясывали верхнюю одежду — шубы, полушубки, тулупы, зипуны и т.п.

Тонкий поясок в виде шнурка или верёвки, часто с кисточками на концах, назывался опояска. А самым распространенным поясом на Руси был кушак. Он был широким и длинным, в несколько метров, несколько раз оборачивался вокруг талии. Концы его иногда оставляли спереди, а иногда затыкали по бокам. Это был пояс «на выход», его яркий цвет контрастировал с цветом одежды. Кушаки делали из шерсти и шелка и переплетали красивой нитью. Были и крученые пояса, с кистями. Без пояса могли выйти на улицу только дети.

Хозяйка: Вот и разобрали мы наш старинный сундук.

Игра «За дровами в лес пойдем»

- На улице холодно, мороз трескучий, а в избе нашей тепло. А как обогревается наша изба? (печь).

- Да, чтобы в избе было тепло, мы топим печку. А чем мы топим печку? (дровами)

- И сейчас мы отправляемся в лес на заготовку дров. Для этого нам

необходимо одеться потеплее для поездки в лес, ведь зима на дворе.

- Какие вещи из нашего сундука мы наденем? (ответы детей: шуба, шапка, рукавицы, валенки, кушак)

(дети имитируют одевание, затем выполняют действия, повторяя за хозяйкой)

За дровами в лес пойдем

И пилу с собой возьмем

Вместе пилим мы бревно

Очень толстое оно

Чтоб дрова пролезли в печку

Их разрубим на дощечки.

Хозяйка: Вот молодцы, сколько дров нарубили!

Вот и завершилось ваше знакомство со старинным сундуком. Надеюсь, что оно было интересным и полезным. Мир старинных предметов приоткрыл вам тайны прошлого. Я желаю вам добра и надеюсь, что все, о чем вы сегодня услышали и что увидели, останется в памяти у каждого из вас!

Спасибо, гости дорогие, на добром слове. Заходите еще на огонек, мы вам всегда будем рады!

Приложение

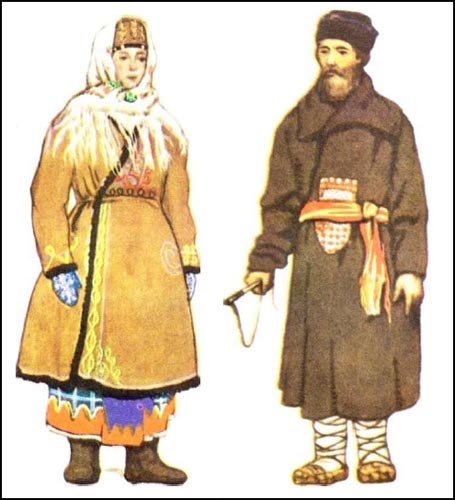

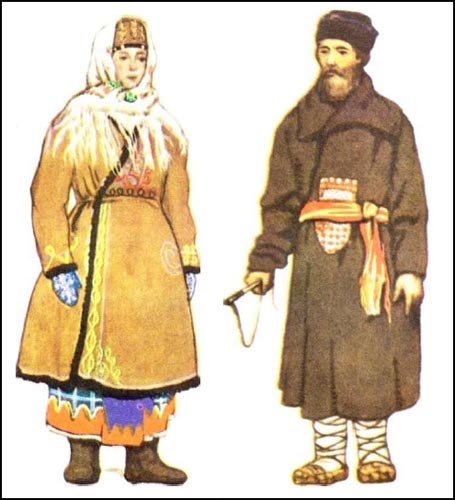

С наступлением зимы мужчины носили разнообразную одежду из овчины, телятины, толстого сукна. Кафтаны, шубы, полушубки, тулупы были как «нагольные», так и «крытые». «Нагольными» называли шубы и кафтаны, не покрытые материалом. Кафтан, в отличие от других одежд, плотно прилегал к телу и имел расширяющийся подол. Зимние виды одежды имели большой ворот и большую длину. Многие носили в морозы «снизку» — сшитые вместе две верхние одежды. Особенным видом головных уборов мужчин-сибиряков были колпак из оленьего меха, лесовица (лесовушка), накухтарница, нашейник. Данные уборы были более промысловыми, изготавливались из сукна, самокатанной шерсти, меха. Для защиты от снега сзади часто пришивали холщовую лопасть. Летом во время сенокоса мужчины повязывали головы платками или куском холста. Важнейшим элементов головного убора в Приенисейском крае были личинки (из холста и конского волоса), сетошники (сетки), служившие для защиты от мошки и комаров

наступлением зимы мужчины носили разнообразную одежду из овчины, телятины, толстого сукна. Кафтаны, шубы, полушубки, тулупы были как «нагольные», так и «крытые». «Нагольными» называли шубы и кафтаны, не покрытые материалом. Кафтан, в отличие от других одежд, плотно прилегал к телу и имел расширяющийся подол. Зимние виды одежды имели большой ворот и большую длину. Многие носили в морозы «снизку» — сшитые вместе две верхние одежды. Особенным видом головных уборов мужчин-сибиряков были колпак из оленьего меха, лесовица (лесовушка), накухтарница, нашейник. Данные уборы были более промысловыми, изготавливались из сукна, самокатанной шерсти, меха. Для защиты от снега сзади часто пришивали холщовую лопасть. Летом во время сенокоса мужчины повязывали головы платками или куском холста. Важнейшим элементов головного убора в Приенисейском крае были личинки (из холста и конского волоса), сетошники (сетки), служившие для защиты от мошки и комаров

Шушун – старинная русская одежда типа сарафана, но более закрытая. В XV–XVI веках шушун был длинный, до полу. Обычно к нему пришивали висячие фальшивые рукава. Шушуном называли также короткую распашную кофту, короткополую шубку. Шубка-шушун дожила до XX века.

Полушубок — меховой кафтан длиной до колен — был известен еще во времена Киевской Руси. Особой популярностью пользовались романовские полушубки из шкур овец одноименной породы, выведенной в Ярославской губернии. Белые полушубки шили из набело обработанных, но не дубленых овчин. Нагольные полушубки изготовляли из овчин красного или оранжевого цвета, бывали они и черными.

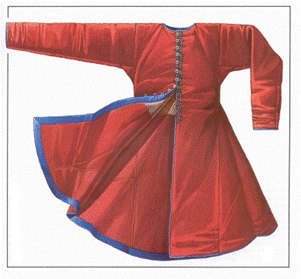

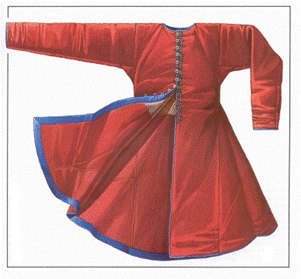

Зипун (полукафтан) — верхняя одежда у крестьян. Представляет собой кафтан без воротника, изготовленный из грубого самодельного сукна ярких цветов со швами, отделанными контрастными шнурами.

В письменных источниках впервые упоминается в «Домострое». Термин широко известен с XVII века, им обозначается мужская и женская верхняя одежда. Тогда зипуном называлась мужская наплечная одежда типа куртки, короткая, облегающая фигуру, с неширокими рукавами. Её надевали поверх рубахи под кафтан. Вероятно, в боярском костюме этого периода она играла роль современного жилета. В XVIII — начале XX века зипун как наплечная одежда входил в состав костюма донского казака. Он надевался на рубаху под бешмет. На большей же части территории России в XVIII — начале XX века зипун бытовал только как верхняя одежда, он использовался как будничная и праздничная одежда крестьян весной и осенью, а также как одежда, надевавшаяся поверх основной верхней одежды в дорогу или во время ненастья. Праздничные зипуны изготавливались из фабричного сукна — чёрного, синего цветов; будничные — из серого или белого сукна домашней выработки, так называемого домотканого сукна. Как правило, это была двубортная одежда с длинными рукавами, без воротника или с небольшим стоячим воротником, застёгивающаяся справа налево на крючки или кожаные пуговицы и кожаные петли.

Шуба

Шуба

Шубка полюбилась и женщинам. Самобытной русской одеждой стала душегрея. Её шили из дорогих тканей и вышивали узорами. С XVI века в моду вошел сарафан из нескольких сшитых кусков ткани.

Верхняя меховая женская и мужская одежда издавна была известна на Руси под названием «кожух». Термин шуба (от арабского «джубба» — одежда с длинными рукавами) получил, вероятно, распространение с XV века. До конца 19 в. так называли не всякую меховую одежду, а только крытую сверху тканью — бархатом, парчой или простой крашениной в зависимости от достатка владельца. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой. Шубы носили все слои населения — от крестьян до знатных бояр и самого царя.

Овчинные шубы чаще всего были нагольные, т. е. не покрытые сверху тканью. Долгополая меховая шуба (преимущественно овчинная, заячья), обычно не крытая сукном, называется тулупом (от тюркского «тулуп» — шкура). Шубы из дорогих мехов крылись красивой тканью, украшались кружевом, вышивкой, серебряными пластинками, дорогими серебряными пуговицами с драгоценными камнями.

Шуба в русской деревне считалась большой ценностью. На приобретение нарядной шубы для дочери или сына копили деньги всей семьей иногда несколько лет. Шуба играла важную роль в русском свадебном обряде. Во многих регионах России она в обязательном порядке включалась в состав венчального костюма невесты. Молодые на свадебном пиру обязаны были некоторое время находиться в шубах. Молодая жена должна была надеть самую нарядную шубу, когда на следующий день после свадебного застолья отправлялась со своим мужем к колодцу за водой. Этот обычай рассматривался как обычай знакомства жителей деревни с молодухой. В Северной России молодых благословляли иконой, стоя на шубе, усаживали на шубу, расстеленную мехом вверх, приговаривая: «Шуба тепла и мохната — жить вам тепло и богато». В зимнее время, а в отдельных местах и летом молодые могли венчаться в расшитых шубах, подвязанных яркими широкими поясами и полотенцами. Иногда родители жениха, встречая молодоженов из церкви, надевали шубы, вывернутые мехом наружу. В Южной России невесту, перед тем как отправлять под венец, сажали на перевернутую квашню, покрытую шубой. Во всех обрядах шуба выступала как символ богатства, плодовитости, которые магическим путем должны были перейти к новобрачным.

В некоторых губерниях существовал своеобразный обычай смотрин молодоженов, так называемые столбы. На Масленицу молодые, одетые в лучшие зимние наряды, становились парами друг против друга и целовались по первому требованию окружающих.

Немалую роль играл мех в обычаях, связанных с новорожденным. Перед крещением младенца клали в переднем углу избы на разостланную вверх волосом шубу, положив рядом хлеб-соль и обсыпав ребенка хмелем, ребенка впервые стригли, посадив на овчину или шубу. Бабушка-повитуха подавала на стол горшок каши, обернутый в меховую шапку и при этом говорила: «Шапка-малахай, а ты, родильница, в год еще натряхай!» Символика меха, меховой шубы в этих обрядах означает пожелание довольства и плодовитости в семье.

наступлением зимы мужчины носили разнообразную одежду из овчины, телятины, толстого сукна. Кафтаны, шубы, полушубки, тулупы были как «нагольные», так и «крытые». «Нагольными» называли шубы и кафтаны, не покрытые материалом. Кафтан, в отличие от других одежд, плотно прилегал к телу и имел расширяющийся подол. Зимние виды одежды имели большой ворот и большую длину. Многие носили в морозы «снизку» — сшитые вместе две верхние одежды. Особенным видом головных уборов мужчин-сибиряков были колпак из оленьего меха, лесовица (лесовушка), накухтарница, нашейник. Данные уборы были более промысловыми, изготавливались из сукна, самокатанной шерсти, меха. Для защиты от снега сзади часто пришивали холщовую лопасть. Летом во время сенокоса мужчины повязывали головы платками или куском холста. Важнейшим элементов головного убора в Приенисейском крае были личинки (из холста и конского волоса), сетошники (сетки), служившие для защиты от мошки и комаров

наступлением зимы мужчины носили разнообразную одежду из овчины, телятины, толстого сукна. Кафтаны, шубы, полушубки, тулупы были как «нагольные», так и «крытые». «Нагольными» называли шубы и кафтаны, не покрытые материалом. Кафтан, в отличие от других одежд, плотно прилегал к телу и имел расширяющийся подол. Зимние виды одежды имели большой ворот и большую длину. Многие носили в морозы «снизку» — сшитые вместе две верхние одежды. Особенным видом головных уборов мужчин-сибиряков были колпак из оленьего меха, лесовица (лесовушка), накухтарница, нашейник. Данные уборы были более промысловыми, изготавливались из сукна, самокатанной шерсти, меха. Для защиты от снега сзади часто пришивали холщовую лопасть. Летом во время сенокоса мужчины повязывали головы платками или куском холста. Важнейшим элементов головного убора в Приенисейском крае были личинки (из холста и конского волоса), сетошники (сетки), служившие для защиты от мошки и комаров

Шуба

Шуба