СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Технология дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС начального общего образования

Технология дифференцированного обучения

Просмотр содержимого документа

«Технология дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС начального общего образования»

9

Реализация условий использования технологии дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС начального общего образования

Целью данного параграфа является реализация условий использования технологии дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС начального общего образования.

В начале нашего исследования мы выдвинули гипотезу, о том, что процесс использования технологии дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС начального общего образования, будет более успешным при соблюдении следующих условий:

Предоставление свободного выбора обучающимся уровня сложности выполняемого задания,

Использование дифференцированных заданий на разных этапах урока;

Доказательство гипотезы нашего исследования происходит поэтапно:

Наблюдение уроков педагогов в исследуемом классе, анализ документации, составление обобщенной характеристики класса, беседа с учителем;

Проведение уроков в начальной школе с использованием технологии дифференцированного обучения;

Выявление результатов проведенной работы.

Практическая часть нашего исследования была проведена в период преддипломной практики с 21 апреля по 18 мая 2023 года.

Общее количество учащихся в классе - 15 (9 девочек и 6 мальчиков). Основываясь на наблюдениях и беседах с классным руководителем, мы выявили, что класс достаточно сильный, но и есть ученики, которые с трудом усваивают программу. Учащиеся проявляют свои способности, как в учебном процессе, так и во внеурочное время. Ученики достаточно активны, внимательны, адекватно воспринимают предъявляемые к ним требования со стороны учителя.

Реализация условий гипотезы заключалась в том, чтобы создать для учеников такие условия, чтобы обеспечивать одинаковый темп продвижения обучающихся, выполнять задания в меру своих сил, чувствовать уверенность, видеть свой успех и усваивать программу.

Проанализировав темп работы учащихся 1 класса, уровень самостоятельности при выполнении заданий, мы пришли к выводу, что для успешного обучения учащихся необходимо использовать технологию дифференцированного обучения. Во время практики, мы использовали дифференциацию внутри класса, то есть разделили класс на определенные группы, в соответствии уровнем обучаемости.

На основе проведенного мониторинга, беседы с учителем, личных наблюдений мы поделили класс на 3 временные группы, с учетом перехода учащихся из одной группы в другую в процессе обучения:

1 группа - учащиеся, требующие постоянной дополнительной помощи.

2 группа - учащиеся, способные справиться самостоятельно.

3группа - учащиеся, способные справляться с материалом за краткий срок с высоким качеством и помогать другим.

Распределение обучающихся по уровням обученности представлено в приложении 1. Деление класса, по понятным причинам негласно и условно, так как состав групп непостоянен. Любой ученик должен имеет возможность перейти из одной группы в другую, если он достиг определенных успехов на своем уровне.

Работа с учащимися каждой из трех групп имела свои особенности.

Учащимся, которые входили в третью группу (6 учеников), предоставлялась максимальная самостоятельность. Они получали сложные, но интересные задания, нацеленные как на усвоение изучаемого материала, так и на расширение и творческое использование знаний. Предлагаемые работы часто превышали по объему задания для других учащихся.

Во второй группе (4 ученика) работа была нацелена на развитие способностей, формирование навыков анализа и синтеза. Именно этим учащимся мы поручали задать вопросы перед изучением новой темы, сделать вывод на уроке, обобщить итоги работы. Совместно с учащимися 3-ей группы привлекали их к объяснению нового материала, предлагали карточки, содержащие задания творческого характера. Однако, некоторые задания, обязательные для учащихся 3- ей группы, предлагались в качестве необязательных.

Учащиеся 1-й группы (5 учеников) нуждались в постоянном текущем повторении и закреплении полученных знаний. Контроль за работой учащихся этой группы проводился особенно тщательно. Проанализировав уровень знаний, умений и навыков учащихся 1-й группы, мы предлагали им задания, компенсирующие пробелы в знаниях и упрощающие усвоение нового материала.

В соответствии с первым условием гипотезы, предоставление свободного выбора обучающимся уровня сложности выполняемого задания, нами были подобраны и использованы дифференцированные задания по разным уровням сложности.

В соответствии с делением учащихся на группы, при подготовке к уроку мы составляли различные карточки, которые готовили заранее в 3-х вариантах (низкий уровень сложности, средний уровень сложности, высокий уровень сложности). Перед тем как работать с данными карточками самостоятельно, мы провели обучающую работу с учениками, отработали навык работы с данными карточками. Мы предложили учащимся задания, каждое задание соответствовало определённым группам, которые мы выделили, на основе наблюдений и мониторинга, беседы с учителем. Задание для каждого ученика группы было на индивидуальной карточке. Перед выполнением задания, мы объяснили учащимся, что если задание слишком сложное или слишком легкое для вас, то вы можете в любой момент поменять карточку с уровнем сложности. Организация такой работы на уроке важна. Благодаря тому, что варианты заданий приспособлены к возможностям учащихся, а печатная форма предъявления задания снимает трудности, связанные с оформлением, дети чувствовали себя уверенней, а мы вовремя этой работы имели возможность оказать индивидуальную помощь отдельным учащимся.

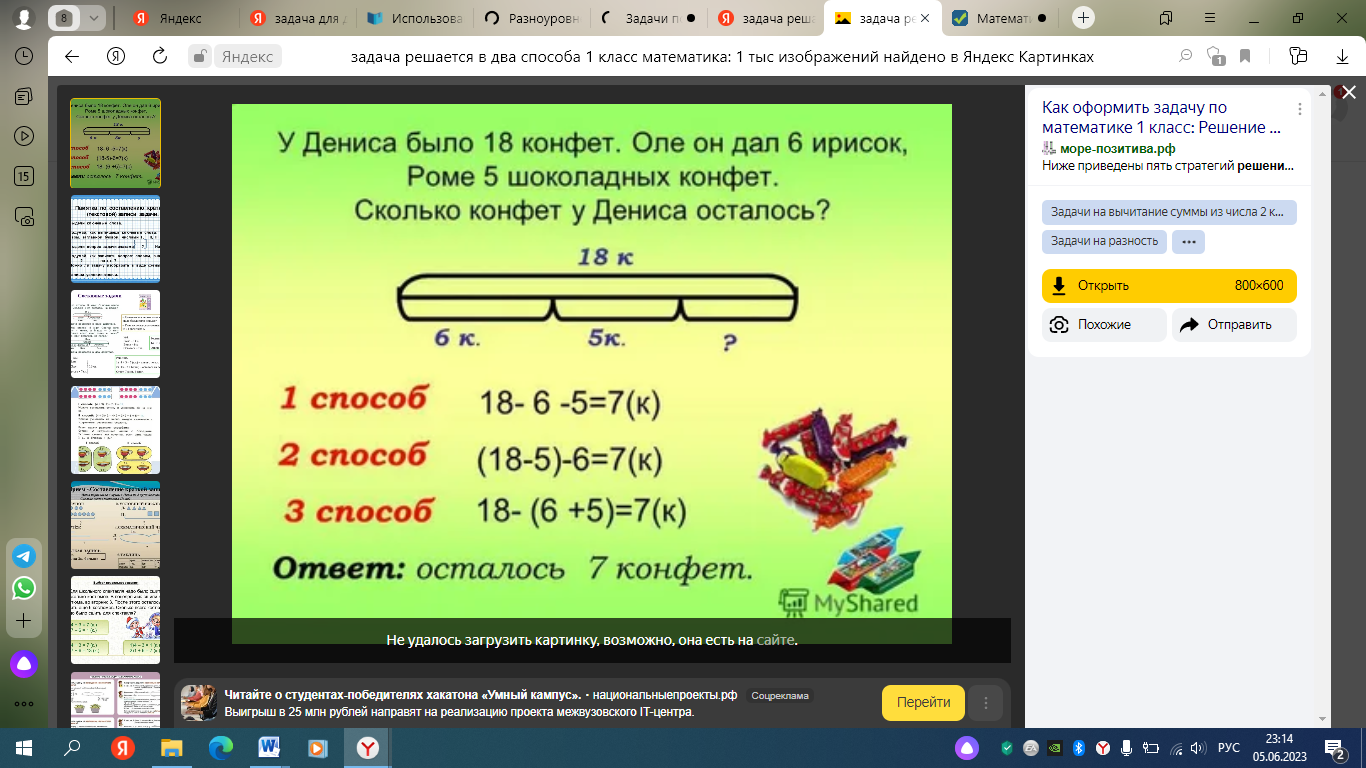

На уроке математики «Сложение вида +6» (Приложение 2), нами были использованы дифференцированные задания по задаче на карточках:

Дана задача: «У Дениса было 18 конфет. Оле он дал 6 конфет, а Роме 5 конфет. Сколько конфет у Дениса осталось?»

Задание для 1-й группы /низкий уровень сложности/. Решите задачу. Подумайте, можно ли ее решить другим способом.

Задание для 2-й группы /средний уровень сложности/. Решите двумя способами.

Задание для 3-й группы /высокий уровень сложности/. Решите задачу тремя способами.

При выполнении работы, учащиеся работали на тех уровнях сложности, которые мы им предложили, никто из учащихся не выбрал другой уровень сложности.

При проведении урока математики «Сложение вида □ + 7» (Приложение 3), нами были использованы дифференцированные задания на карточках:

7+5 7+6 7+7

8+5 8+6 8+7

9+5 9+6 9+7

Задание для 1-й группы /низкий уровень сложности/. Вспомните состав чисел, выполните вычисления.

Задание для 2-й группы /средний уровень сложности/. Разбейте выражения на 3 группы. Найдите значения выражений.

Задание для 3-й группы /высокий уровень сложности/. Найдите значения выражений. Подумайте, по какому признаку можно разбить выражения на три группы.

При выполнении задания, некоторые учащиеся переходили с низкого уровня сложности на средний и со среднего уровня сложности на высокий уровень сложности, тем самым переходят из одной группы в другую.

На уроке русского языка по теме «Проверочное и проверяемое слово» (Приложение 4), нами были использованы следующие дифференцированные задания:

Задание для 1-й группы /низкий уровень сложности/. Подчеркни проверочное слово зелёным цветом, а проверяемое синим.

Беговой – бег, кошка – кошачий, уходить – вход, звезда – звёздочка, солить – соль, лес – лесной.

Задание для 2-й группы /средний уровень сложности/. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова.

Д..лёкий, л..скал, др..жал, л..сёнок, т..пло, зв..зда, в..сло, ст..да, т..мнота, ст..нал, т..жёлый.

Задание для 3-й группы /высокий уровень сложности/. Придумай предложение со словами из этой группы. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова.

Д..лёкий, л..скал, др..жал, л..сёнок, т..пло, зв..зда, в..сло, ст..да, т..мнота, ст..нал, т..жёлый.

Многие учащиеся, которые до данного задания выбирали средний уровень сложности, выбрали выполнять высокий уровень сложности задания, но всё еще есть учащиеся, которые выбрали низкий уровень сложности.

На уроке литературного чтения при изучении темы «Обобщение по разделу. Сказки, загадки, небылицы», мы предложили учащимся выбрать и выполнить дома одно из трёх заданий:

a) сочинить загадку;

b) сочинить небольшую сказку»;

c) сочинить небылицу.

При проверке данного домашнего задания, мы выявили, что многие учащиеся выбрали задание легкого уровня сложности – сочинить загадку, но были учащиеся, которые выбрали задание среднего уровня сложности – сочинить небылицу, и совсем немногие выбрали высокого уровня сложности – сочинить сказку.

На уроке окружающего мира по теме «Зачем нужны поезда?» (Приложение 5), на этапе самостоятельной работы с самопроверкой по эталону мы использовали следующие дифференцированные задания:

Задание для 1-й группы /низкий уровень сложности/.

1. Определи, к какому виду транспорта относятся поезда?

1) водный;

2) воздушный;

3) наземный и подземный.

2. Где передвигаются поезда?

1) по воздуху; 3) по рельсам;

2) по воде; 4) по шоссе.

Задание для 2-й группы /средний уровень сложности/.

1. Выбери верное утверждение:

1) Пассажирский поезд предназначен для перевозки грузов.

2) К поездам метро людей доставляет движущая лестница – эскалатор.

3) На дальние расстояния можно добраться на пригородном поезде – электричке.

2. Как называют работника, который обслуживает пассажиров в вагоне поезда?

1) стюардесса;

2) проводник;

3) официант.

Задание для 3-й группы /высокий уровень сложности/.

1. Напиши, какие поезда ты знаешь?

2. Установи соответствие:

Товарный поезд закрытые вагоны, купе, спальные места.

Пассажирский поезд открытые вагоны, цистерны, платформы

При выполнении данного дифференцированного задания все учащиеся в классе выбрали высокий уровень сложности задания, и все успешно справились с заданием.

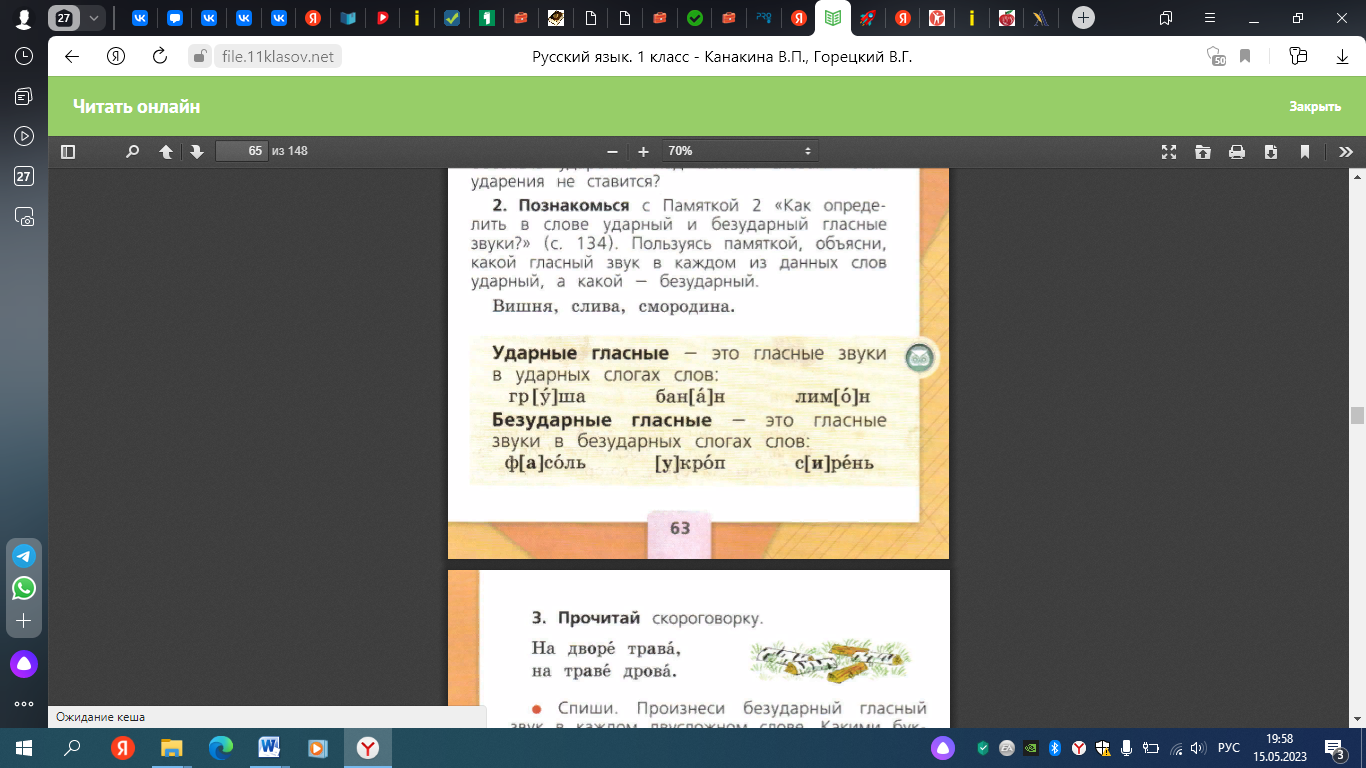

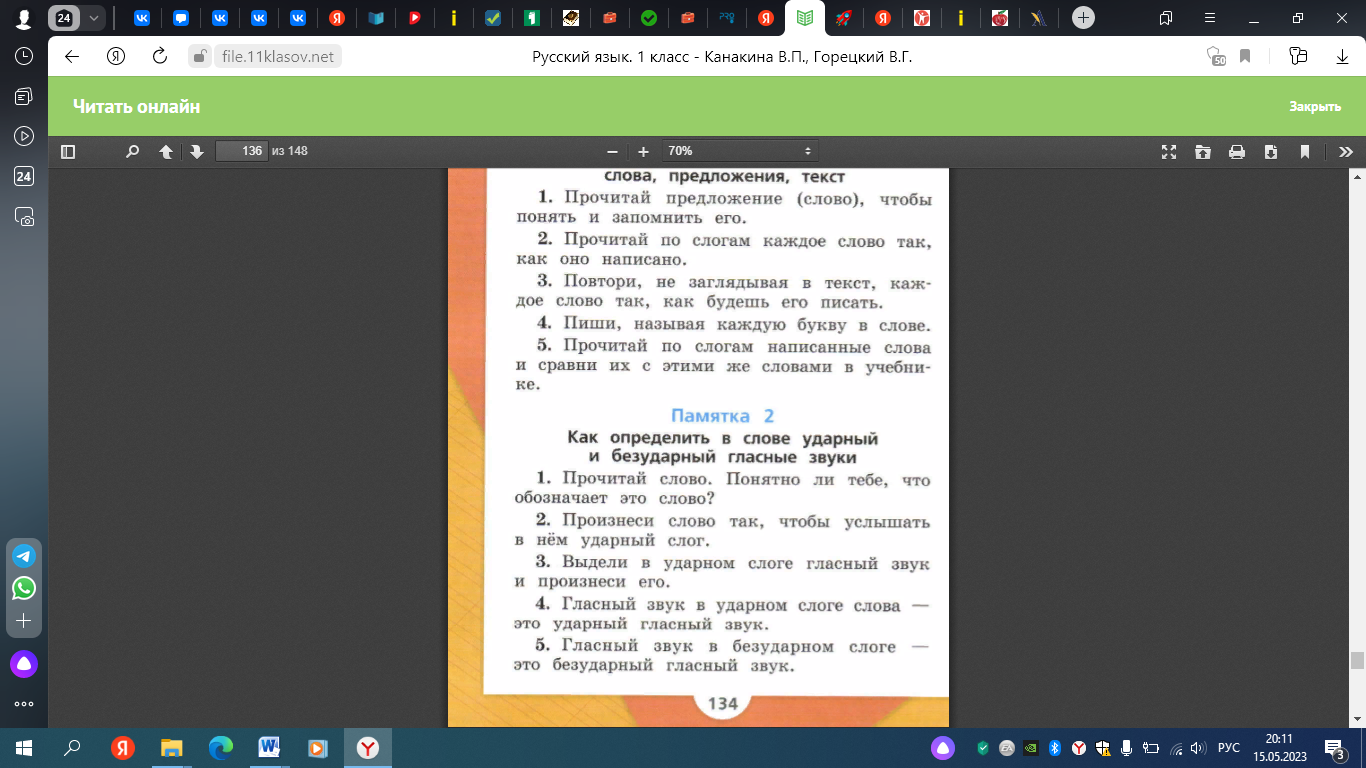

На уроке русского языка «Гласные ударные и безударные», (Приложение 7) мы предложили учащимся следующие дифференцированные задания:

Задание для 1-й группы /низкий уровень сложности/. Вставь пропущенные буквы, поставь ударение:

Избы —..бушка. окна — ..кошечко, бревнышко — бр..вно, весла — в..сло, польза — п..лезный, заварка — в . рить, возик — отв . зить, смена — отм . нить.

Задание для 2-й группы /средний уровень сложности/. Выбери проверочное слово.

Стеклышко, застеклил — ст . кло, ледяной, лед — л . док, снег, снеговик — сн . жинка, котята, котик — к . теночек, говорил, говор разг . вор, пляска, расплясался — пл . сать, заварка, заварить — св . рить, следим, след — насл..дил,

Задание для 3-й группы /высокий уровень сложности/. Подбери одно проверочное слово

. . .— м . сник, . . .— л . дник, . . .— В . силий, . . . — к . лючий, . — б . нтовать, . . . — разл . новать, . . .— торм . зить, . . . — расч . сать.

При выполнении данного дифференцированного задания большая часть учащихся выбрала выполнять задание высокого уровня сложности, но были учащиеся, которые выбрали средний уровень сложности, те учащиеся, которые выбрали высокий уровень сложности, выполнили ещё и задания среднего уровня.

После проведённой работы, наблюдений, на основе анализа выбора учащимися уровня сложности учебного задания, мы выявили динамику в переходе из одной группы в другую, более сложного уровня, это говорит о том, что учащиеся желали выполнить задание более высокого уровня сложности. Большое преимущество дифференцированных заданий по разным уровням сложности ещё и в том, что те учащиеся, которые относились к 3 группе, выполняли задания своего уровня быстро и правильно, но они не сидели просто так, они желали выполнить задания и других уровней. Преимущество такой организации выполнения задания – это развитие навыков самостоятельности и обширные возможности для оказания помощи тем учащимся, которым нужно дополнительное внимание.

В соответствии со вторым условием гипотезы, использование дифференцированных заданий на разных этапах урока, нами были подобраны и использованы дифференцированные задания на разных этапах урока.

На уроке математики «Сложение вида □+6», (Приложение 2) на этапе актуализации нами были использованы дифференцированные задания по задаче на карточках:

Дана задача: «У Дениса было 18 конфет. Оле он дал 6 конфет, а Роме 5 конфет. Сколько конфет у Дениса осталось?»

Задание для 1-й группы /низкий уровень сложности/. Решите задачу. Подумайте, можно ли ее решить другим способом.

Задание для 2-й группы /средний уровень сложности/. Решите двумя способами.

Задание для 3-й группы /высокий уровень сложности/. Решите задачу тремя способами.

На этапе актуализации мы повторяем те знания, которые учащиеся уже получили, поэтому эти задания они выполнили без ошибок, но выполнение задания заняло достаточно большое количество времени.

При проведении урока математики «Сложение вида □ + 7», (Приложение 3) на этапе выявления места и причины затруднения нами были использованы дифференцированные задания на карточках:

7+5 7+6 7+7

8+5 8+6 8+7

9+5 9+6 9+7

Задание для 1-й группы /низкий уровень сложности/.

Вспомните состав чисел, выполните вычисления.

Задание для 2-й группы /средний уровень сложности/.

Разбейте выражения на 3 группы. Найдите значения выражений.

Задание для 3-й группы /высокий уровень сложности/.

Найдите значения выражений. Подумайте, по какому признаку можно разбить выражения на три группы.

Во время выполнения работы на этапе выявления места и причины затруднения, учащиеся испытали трудности, так как они ещё не знакомились со сложением такого вида, но всё же учащиеся разбили выражения на 3 группы и выполнили вычисление уже изученных случаев, все группы пришли к выводу, что выражения третьего столбика еще не были изучены и они не знают, как их решать.

На уроке русского языка по теме «Проверочное и проверяемое слово», (Приложение 4) на этапе первичного закрепления, нами были использованы следующие дифференцированные задания:

Задание для 1-й группы /низкий уровень сложности/. Подчеркни проверочное слово зелёным цветом, а проверяемое синим.

Беговой – бег, кошка – кошачий, уходить – вход, звезда – звёздочка, солить – соль, лес – лесной.

Задание для 2-й группы /средний уровень сложности/. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова.

Д..лёкий, л..скал, др..жал, л..сёнок, т..пло, зв..зда, в..сло, ст..да, т..мнота, ст..нал, т..жёлый.

Задание для 3-й группы /высокий уровень сложности/. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова. Придумай предложение со словами из этой группы.

Д..лёкий, л..скал, др..жал, л..сёнок, т..пло, зв..зда, в..сло, ст..да, т..мнота, ст..нал, т..жёлый.

На этапе первичного закрепления все учащиеся успешно справились со своими заданиями, быстро и без ошибок, тем самым можно сказать, что данный этап является благоприятным этапом для использования дифференцированных заданий.

На уроке окружающего мира по теме «Зачем нужны поезда?», (Приложение 5) на этапе самостоятельной работы с самопроверкой по эталону мы использовали следующие дифференцированные задания:

Задание для 1-й группы /низкий уровень сложности/.

1. Определи, к какому виду транспорта относятся поезда?

1) водный;

2) воздушный;

3) наземный и подземный.

2. Где передвигаются поезда?

1) по воздуху; 3) по рельсам;

2) по воде; 4) по шоссе.

Задание для 2-й группы /средний уровень сложности/.

1. Выбери верное утверждение:

1) Пассажирский поезд предназначен для перевозки грузов.

2) К поездам метро людей доставляет движущая лестница – эскалатор.

3) На дальние расстояния можно добраться на пригородном поезде – электричке.

2. Как называют работника, который обслуживает пассажиров в вагоне поезда?

1) стюардесса;

2) проводник;

3) официант.

Задание для 3-й группы /высокий уровень сложности/.

1. Напиши, какие поезда ты знаешь?

2. Установи соответствие:

Товарный поезд закрытые вагоны, купе, спальные места.

Пассажирский поезд открытые вагоны, цистерны, платформы

При самостоятельной работе учащиеся быстро и успешно выполнили задание и проверили его самостоятельно, некоторые учащиеся выполнили задания и для других групп, тем самым можно сказать, что данный этап является благоприятным этапом для использования дифференцированных заданий.

На уроке окружающего мира «Зачем строят корабли?», (Приложение 6) на этапе включение в систему знаний и повторение, мы предложили учащимся следующие дифференцированные задания:

Задание для 1-й группы /низкий уровень сложности/.

Отгадай загадку:

Крылья есть,

Да не летает,

Ног нет,

Да не догонишь.

Какие спасательные средства всегда есть на корабле? Вычеркни лишнее.

Шлюпка, спасательный плот, спасательный круг, спасательный нагрудник, нарукавники.

Задание для 2-й группы /средний уровень сложности/.

Как устроен корабль? Установи соответствие:

Подводные части корабля палуба

днище

правый борт

гребной винт

корма

Надводные части корабля нос

якорь

надстройка

левый борт

руль

2) Выбери верное утверждение:

1) Корабли – это воздушный вид транспорта.

2)Корабли строят для различных целей: для перевозки пассажиров и грузов, рыбной ловли, научных исследований.

3) Яхты строят для защиты страны и её граждан.

Задание для 3-й группы /высокий уровень сложности/.

Как устроен корабль? Установи соответствие:

Подводные части корабля палуба

днище

правый борт

гребной винт

корма

Надводные части корабля нос

якорь

надстройка

левый борт

руль

Напиши, какие виды кораблей ты знаешь?

На этапе включение в систему знаний и повторение мы закрепили те знания, которые учащиеся получили на уроке. Учащиеся быстро выполнили все предложенные задания, большая часть учащихся выполнили те задания, которые были предложены для других групп. По тому, какие задания учащиеся выбрали, мы можем сказать, кто из учащихся уверен в прочности полученных знаний на уроке, а кто не совсем.

Таким образом, после проведённой работы, мы можем сделать вывод, что самыми благоприятными для использования дифференцированных заданий являются этапы: первичное закрепление с проговариванием во внешней речи, самостоятельная работа с самопроверкой по эталону, включение в систему знаний и повторение.

Итак, в ходе исследования мы проследили положительную динамику в изменении состава групп, в которые мы объединяли обучающихся по уровню обученности. Распределение групп по уровню обученности после использования технологии дифференцированного обучения представлено в приложение 1.

В ходе реализации поставленных условий, мы пришли к выводу, что применение дифференцированных заданий на уроках привело к следующим результатам:

повысился уровень мотивации учения;

каждый ученик обучается на уровне его возможностей и способностей;

реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании;

сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытать учебный успех;

позволяет обеспечивать одинаковый темп продвижения обучающихся, выполнять задания в меру своих сил, чувствовать уверенность, видеть свой успех и усваивать программу.

Все это свидетельствует о том, что гипотеза, выдвинутая нами на начальном этапе исследования, нашла свое подтверждение.

Приложение 1

Распределение по группам обученности до использования технологии дифференцированного обучения

1 группа – Кира Б., Даниил В., Стефания Г., Елизавета Д., Илья Л.

2 группа – Ангелина Р., Илья С., Дарья Т., Софико Г.

3 группа – Полина Б., Татьяна Д., Максим Е., Аркадий А., Тимофей М., Марина О.,

Распределение по группам обученности после использования технологии дифференцированного обучения

1 группа – Кира Б., Даниил В., Стефания Г.,

2 группа – Ангелина Р., Дарья Т., Софико Г., Елизавета Д., Илья Л.

3 группа – Полина Б., Татьяна Д., Максим Е., Аркадий А., Тимофей М., Марина О., Илья С.

Приложение 2

Технологическая карта фрагмента урока математики

Класс: 1

Тема урока: «Сложение вида +6».

Тема урока: «Сложение вида +6».

Тип урока: Открытие нового знания

Цель урока: создание условий для ознакомления учащихся со случаями сложения 9+6, 8+6, 7+6, 6+6; выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно); решать текстовые задачи в одно/два действия на сложение.

Задачи:

Образовательные: познакомится со случаями сложения 9+6, 8+6, 7+6, 6+6; обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; применять базовые логические универсальные действия: анализ, сравнение;

Развивающие: развивать умение конструировать утверждения строить логическое рассуждение, комментировать ход вычислений при рассмотрении случаев сложения 9+6, 8+6, 7+6, 6+6, записывать, читать число, числовое выражение;

Воспитательные: воспитывать умение осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; оценивать свои успехи в изучении математики при изучении темы сложение вида +6; стремиться углублять свои математические знания и умения;

Программное обеспечение: Компьютер и мультимедийный проектор, учебник «Математика» 1 класс Моро М. И. «Школа России», карточки.

| Этап фрагмента урока | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | Планируемые результаты | ||

| Предметные | Метапредметные | Личностные | |||

| I.Мотивационный (самоопределение) к учебной деятельности | - Здравствуйте, ребята, чтобы наш урок прошёл активно, интересно, познавательно давайте вспомним некоторые правила, которые помогут провести наш урок. На уроке будь старательным, будь спокойным и… Говорите чётко, внятно, чтобы было всё… Если хочешь отвечать, надо руку… Если друг стал отвечать, не спеши… А помочь захочешь другу, подними тихонько… - Ребята, а зачем нам изучать математику? Чем она важна и чем она полезна для нас? | Приветствуют учителя. Настраиваются на урок.

- внимательным - понятно - поднимать - перебивать - руку |

| К: конструировать утверждения; строить логическое рассуждение; | Осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; |

| II. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии | - Наш урок, я предлагаю вам выполнить задания на карточках по разным уровням сложности. Дифференцированное задание. «У Дениса было 18 конфет. Оле он дал 6 конфет, а Роме 5 конфет. Сколько конфет у Дениса осталось?» Низкий уровень сложности. Решите задачу. Подумайте, можно ли ее решить другим способом. Средний уровень сложности. Решите двумя способами. Высокий уровень сложности. Решите задачу тремя способами. |

| Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц; умение находить закономерность в ряду.

| Р: проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; П: обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; | Стремиться углублять свои математические знания и умения; |

Приложение 3

Технологическая карта фрагмента урока математики

Класс: 1

Тема урока: «Сложение вида +7».

Тема урока: «Сложение вида +7».

Тип урока: Открытие нового знания

Цель урока: создание условий для ознакомления учащихся со случаями сложения 9+7, 8+7, 7+7; выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно); решать текстовые задачи в одно/два действия на сложение.

Задачи:

Образовательные: познакомится со случаями сложения 9+7, 8+7, 7+7; обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; применять базовые логические универсальные действия: анализ, сравнение;

Развивающие: развивать умение конструировать утверждения строить логическое рассуждение, комментировать ход вычислений при рассмотрении случаев сложения 9+7, 8+7, 7+7, записывать, читать число, числовое выражение;

Воспитательные: воспитывать умение осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; оценивать свои успехи в изучении математики при изучении темы сложение вида +7; стремиться углублять свои математические знания и умения;

Программное обеспечение: Компьютер и мультимедийный проектор, учебник «Математика» 1 класс Моро М. И. «Школа России», карточки.

| Этап фрагмента урока | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | Планируемые результаты | ||

| Предметные | Метапредметные | Личностные | |||

| I.Мотивационный (самоопределение) к учебной деятельности | - Громко прозвенел звонок Начинается урок Девочки за парты сели Мальчики за парты сели На меня все посмотрели Слушаем, запоминаем Ни минутки не теряем. - Здравствуйте, ребята. Вы готовы получать новые знания? Какое у вас настроение? Что вам больше всего нравится в математике? | Приветствуют учителя. Настраиваются на урок.

|

| К: конструировать утверждения; строить логическое рассуждение; | Осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; |

| II. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии | - - Наш урок, я предлагаю начать я Математического диктанта. Каждый в своей тетради записывает ответ в строчку, через запятую, после выполнения, поменяемся тетрадями и проверим. - 15 уменьшите на 5. - Найдите сумму чисел 8 и 10. - Найдите разность чисел 16 и 10. - Увеличьте число 7 на 10. - 1-ое слагаемое 12, 2-ое слагаемое 1. Найдите сумму. - Из какого числа вычли 1 и получили 19? - А теперь, обменяйтесь тетрадями и проверьте с образца на доске. (на доске ответы) - Кто не допустил ни одной ошибки? Молодцы! - Расставьте числа в порядке возрастания, как вы думаете, какое число в числовом ряду лишнее и почему? - Молодцы, ребята! - Ребята на доске записаны пары чисел, ваша задача, выходя к доске по очереди, соединить числа так, что бы в сумме получилось 10. (На доске): 9 4 6 1 7 5 5 2 8 3 - Молодцы! |

10 18 6 17 13 20

- 6, 10, 13, 17, 18, 20 Лишнее число 6, оно однозначное.

9 1 6 4 7 3 5 5 8 2 Выполняют

| Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц; умение находить закономерность в ряду.

| Р: проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; П: обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; | Умение осуществлять самооценку, определять уровень своих знаний, формировать стремления к познанию. |

| III.Выявление места и причины затруднения | - Ребята, а теперь, выполним задание на карточках, выбираем уровень сложности задания и выполняем. Низкий уровень сложности. Вспомните состав чисел, выполните вычисления. Средний уровень сложности. Разбейте выражения на 3 группы. Найдите значения выражений. Высокий уровень сложности. Найдите значения выражений. Подумайте, по какому признаку можно разбить выражения на три группы. - Все справились с заданием? Какие уровни вы выбрали? - Проверим (Слайд 2) -С какими примерами мы уже знакомы? (ранее встречались) - У вас возникли трудности? В чём? Какие это выражения? | 7+5 7+6 7+7 8+5 8+6 8+7 9+5 9+6 9+7 Выполняют задания по разному уровню сложности

Отвечают на вопросы | Умение применять ранее полученные знания | Р: находить, прогнозировать трудности в решении учебной задачи. | Намечать пути устранения трудностей; |

Приложение 4

Технологическая карта фрагмента урока русского языка

Тема: «Проверочное и проверяемое слово. Повторение»

Класс: 1

УМК: Школа России

Цель урока: создание условий для закрепления у обучающихся умения находить в слове безударную гласную; закрепить умение подбирать проверочное слово для проверки буквы, которая обозначает безударный гласный звук.

Задачи:

Образовательная: закрепить умение находить в слове букву, которая обозначает безударный гласный звук, требующую проверки на письме;

Развивающие: развивать умение совместно обсуждать процесс и результат работы; оценивать свой вклад в общий результат; развивать умение в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу о проверочном и проверяемом слове;

Воспитательная: воспитывать познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, при закреплении темы проверочное и проверяемое слово;

Оборудование: Компьютерная презентация, учебник «Русский язык» 1 класс В.Г. Горецкий стр. 68-69.

| Этап урока | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | Планируемые результаты | ||

| Предметные | Метапредметные | Личностные | |||

| Мотивация (самоопределение) к коррекционной деятельности | -Здравствуйте, меня зовут Дарья Алексеевна. Сегодня я проведу для вас урок русского языка Долгожданный дан звонок. Начинается урок. Будем думать, рассуждать И друг другу помогать. А чтобы урок пошел вам впрок, Активно в работу включайся дружок!

| Приветствуют учителя. Настраиваются на урок.

Слушают учителя.

|

| П: Создание положительного отношения к обучению.

| Управление своим настроением, умение выражать свои эмоции. |

| Актуализация и пробное учебное действие | – Я хочу рассказать вам одну историю. Саша написал своему другу Коле записку: «Приходи сегодня вечером с мечом, сыграем». (Слайд 1) Старшая сестра Саши передала записку Коле. Коля записку прочитал и пообещал прийти. Собрались ребята вечером. «Мяч будет», – сказал товарищам Саша. «Колька принесет». Пришел Коля, а в руках у него вместо мяча был деревянный меч. Ребята расстроились, что не придется поиграть в футбол. – Почему так получилось? (Мальчик не знал, как проверить букву, обозначающую безударный гласный звук и написал неправильно слово «мячом»). – Что же нужно уметь, чтобы не повторять ошибки Саши? (Ставить ударение) – Как проверить безударную гласную в слове? (Изменить слово так, чтобы буква, обозначающая безударный гласный звук стала ударной) – Как правильно записать это слово? с м…чом – мяч – мячом – Что мы посоветуем Саше? (Запомнить, как проверять букву, обозначающую безударный гласный звук). - А как называется слово мячом, это проверяемое слово или проверочное? - Что такое проверяемое слов? - Что такое проверочное слово? |

- Проверяемое слово - это слово, в котором надо проверить написание буквы, обозначающей безударный гласный звук. Проверочное слово – это слово, в котором проверяемая буква обозначает ударный гласный звук. | использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. | К: в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;

| Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании |

| Локализация индивидуальных затруднений | - Ребята, значит, вы знаете, что такое проверяемое и проверочное слово. - Тогда что мы будем делать на уроке? Если уже изучали эту тему? | - Да, знаем

- Повторять | использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. | Р: устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий

| Проявлять личностную заинтересованность в приобретении знаний |

| Целеполагание и построение проекта коррекции выявленных затруднений | - Какая же тема урока сегодня у нас? - Да, а именно: «Повторение. Проверочное и проверяемое слово». - Какую цель на урок мы поставим? | - Повторение

- Повторить, что такое проверяемое слово и проверочное слово; отработать умения подбирать проверочное слово для проверки буквы, которая обозначает безударный гласный звук. |

| Р: Формирование целеполагания, построение плана проекты выхода из затруднения.

| Намечать пути устранения трудностей; |

| Реализация построенного проекта | - Выполним упражнение 11, на странице 68. Прочитайте его сначала про себя, а потом один вслух. Прочитай. Какие слова-названия времён года в предложении пропущены? Хороша зима снегами, Весна цветами, Осень грибами, Лето плодами. - Хорошо, а теперь спишите предложение, вставляя пропущенные слова.

- Докажите, что выделенные в словах буквы написаны правильно. Работаем по цепочке.

Хороша – хоро́ш. Снегами – снег. Цветами – цвет. Грибами – гриб. Плодами – плод. Зима – зи́мы. Весна – вёсны. Осень – осе́нний. Лето – ле́тний. - Хорошо, а теперь, выполним упражнение 12. Прочитай загадки. Объясни отгадки. Кто же это? Глаза на рогах, а домик на спине. Отгадка: улитка, у неё домик на спине.

Хвост серпом, голова с гребешком. Отгадка: петух. У него на голове красный гребешок. - Давайте найдем проверочное слово к словам с выделенной буквой. Глаза́ (глаз) на рога́х (рог), а до́мик (дом) на спине́ (спи́ны). Хвост серпо́м (серп), голова́ (го́ловы, голо́вушка) с гребешко́м (гре́бень). - В каких словах ты легко можешь объяснить написание выделенных букв, а в каких затрудняешься? - Спишите любую загадку. - Хорошо, а теперь, немного отдохнём. Физкультминутка |

Затрудняюсь проверить вторую букву «е» в слове гребешком.

| Умение подбирать проверочное слово для проверки буквы, кото-рая обозначает безударный гласный звук. | П: формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; К: проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; Р: выстраивать последовательность учебных операций при списывании;

| Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании |

| Обобщение затруднений во внешней речи | - Хорошо, теперь выполним упражнение 13 на странице 69 Прочитай. Объясни значение каждого слова. Чем интересны эти слова?

- Чем интересны эти слова?

- В каких словах буквы в общей части слов надо проверять? Почему? Найди для каждого слова проверочное.

- Хорошо, а теперь, выполним задание по уровням сложности на карточках, вам нужно выбрать уровень сложности задания и выполнить его. Низкий уровень сложности. Подчеркни проверочное слово зелёным цветом, а проверяемое синим. Беговой – бег, кошка – кошачий, уходить – вход, звезда – звёздочка, со-лить – соль, лес – лесной. Средний уровень сложности. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова. Д..лёкий, л..скал, др..жал, л..сёнок, т..пло, зв..зда, в..сло, ст..да, т..мнота, ст..нал, т..жёлый. Высокий уровень сложности. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова. Придумай предложение со словами из этой группы. Д..лёкий, л..скал, др..жал, л..сёнок, т..пло, зв..зда, в..сло, ст..да, т..мнота, ст..нал, т..жёлый. - Какие уровни вы выбрали? Были ли у вас затруднения? | Слон – крупное с двумя большими бивнями хоботное млекопитающее тропических стран.

Слониха – самка слона.

Слонёнок – маленький слон.

Лес – множество деревьев, растущих на большом пространстве с сомкнутыми кронами.

Лесной – 1. Лесной сторож. 2. работник лесного хозяйства.

Море – часть океана – большое водное пространство с горько-соленой водой.

Моряк – 1. Человек, который служит во флоте. Военные моряки. 2. Человек, опытный в морском деле.

Морской – связано с морем.

- Слова разные по значению, но содержат общую часть слова. - Нужно проверить в словах, в общей части которых, находятся безударные гласные. Первое слово в группе будет проверочным для двух других.

Выполняют задание по разным уровням сложности

Слова: Далёкий, ласкал, дрожал, лисёнок, тепло, звезда, весло, стада, темнота, стонал, тяжёлый | Умение подбирать проверочное слово для проверки буквы, кото-рая обозначает безударный гласный звук. | К: в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; | Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании |

Приложение 5

Технологическая карта фрагмента урока окружающего мира.

Тема: «Зачем нужны поезда?»

Класс: 1

УМК: Школа России

Цель урока: создание условий для ознакомления обучающихся с транспортным средством - поездом, с видами поездов, ролью поездов в жизни человека; формировать умение постановки проблемных вопросов;

Планируемые результаты:

Предметные: уметь описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;

Метапредметные:

Познавательные: определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему в рабочей тетради); используя текстовую информацию заполнять схемы;

Регулятивные: планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия.

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога во время парной и групповой работы; в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям;

Личностные: осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.

Тип урока: Открытие нового знания

Оборудование: учебник « Окружающий мир» Плешаков 1 класс, компьютерная презентация, раздаточный материал.

| Этапы урока | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | Планируемые результаты | ||

| Предметные | Метапредметные | Личностные | |||

| 1. Мотивационный (самоопределение) к учебной деятельности | Что такое? Что случилось? Почему звенит звонок? Мы готовы! Стол в порядке! Начинается урок. - Здравствуйте, ребята! Меня зовут Дарья Алексеевна, и урок окружающего мира сегодня проведу я

| Приветствуют учителя

|

| П: создание положительного отношения к обучению

| Управление своим настроением, умение выражать свои эмоции |

| 2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии | - Ребята, какие изменения в не живой природе вы замечаете сегодня?

- А в живой природе?

- Какая была тема прошлого урока? -Начинаем урок окружающего мира.

-Как называется раздел, который мы изучаем? – О чём вы говорили на прошлом уроке?

– Зачем люди создали автомобили?

- Автомобиль, какой вид транспорта?

– Какие бывают автомобили? | - Стало теплее, темнеет позже, снег весь растаял, лед на реке прошёл. - Птицы уже прилетели, насекомые просыпаются

- Почему и зачем - Об Автомобилях - Чтобы люди могли быстро передвигаться, перевозить пассажиров и грузы - Наземный - Легковые, автобусы, грузовые | Умение проводить наблюдение за изменениями в живой и неживой природе.

| П: умение делать выводы Р: прогнозирование К: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли | Умение осуществлять самооценку, определять уровень своих знаний, формировать стремления к познанию |

| 3.Выявление места и причины затруднения | - Ребята, к нам в гости пришёл Муравьишка, он захотел нам рассказать, как увидел интересную машину и сочинил про неё загадку. Попробуйте её отгадать: (Слайд 1) Что за чудо? Вот машина! Сто колёс! А где же шины? По стальной дороге мчится. Приглашает прокатиться.

- Вы узнали, что это за машина? - А что такое поезд? (Слайд 1)

|

|

| П: умение делать выводы Р: прогнозирование К: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли | Проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий |

| 4.Построение проекта выхода из затруднения | - Верно. Так о чем мы будем сегодня говорить? (Слайд 2) - Какую цель мы перед собой поставим? | - Зачем нужны поезда

- Узнать, зачем нужны поезда, и какие виды поездов бывают

| Чёткое определение учебной задачи | П: умение строить речевое высказывание в устной форме | Умение слушать и слышать других |

| 5.Реализация построенного проекта | - Ребята, а вы когда-нибудь путешествовали на поезде? - Как называется дорога, по которой передвигаются поезда? Подумайте и расскажите, как устроены железные дороги. (Слайд 3,4,5) - Хорошо, ребята, а вы знаете, как устроен поезд? - Посмотрите на слайд. (Слайд 6) - (Слайд 7) Раньше вагон по рельсам тянула лошадь, которой управлял кучер. Народ называл эту железную дорогу «конка». Что теперь заменило лошадь? - (Слайд 8) Со временем изменялись локомотивы и вагоны, усовершенствовались их механизмы. Одно из последних достижений высокоскоростной поезд «Сапсан», который перевозит людей между Москвой и Санкт-Петербургом. - А теперь, давайте узнаем какие же бывают виды поездов. Какие вы знаете? - Посмотрите на слайд (Слайд 9) и подумайте, как могут называться эти поезда. - Хорошо, молодцы, а теперь, давайте узнаем, что они из себя представляют. - Метро — это городская внеуличная железная дорога для перевозок пассажиров. Метро необходимо в городах, где численность жителей больше одного миллиона человек. (Слайд 10) - Поезд дальнего следования. В поездах дальнего следования есть спальные места, туалеты, вагоны-рестораны. В каждом вагоне есть проводник, который обслуживает пассажиров своего вагона.(Слайд 11) - Товарный поезд — группа грузовых вагонов во главе с локомотивом. Поезд предназначен для перевозки грузов. (Слайд 12) - Электричка – распространенное в народе название электрического поезда. Это транспортное средство предназначено для транспортировки пассажиров в пределах одной области между населенными пунктами, или в разные города. (Слайд 13) - – Ребята, а чем отличаются вагоны пассажирских и товарных поездов?

- Ребята, а вы знаете, когда появился первый поезд? - В России первая железная дорога появилась более 170 лет назад. По ней ходили паровозы. А сейчас в нашей стране построена целая сеть железных дорог. - Используя услышанную информацию, расскажите, что изображено на старинной картине и современной фотографии. | Отвечают на вопросы

- Локомотив

– В вагонах пассажирских – пассажиры, в товарных – товар, грузы.) | Знание видов поездов, назначение поездов | П: сравнение и анализ объектов К: формулирование собственного мнения Р: принятие и сохранение учебной задачи | Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности |

| Физкультминутка | Хомка-хомка хомячок Полосатенький бочок Хомка рано встает Щечки моет, глазки трет. Подметает хомка хатку И выходит на зарядку. Раз два три четыре пять Хомка сильным хочет стать. | - Надуваем щеки как хомяк - Гладим себя по бокам - Потягиваемся - Делаем соответствующие действия - Наклоняемся и делаем вид, что подметаем - Показываем сильный |

| Р: умение со-относить свои действия с действиями учителя; | Л: Развивают умение применять в жизненных ситуациях способы снятия напряжения; |

| 6.Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи | – Ребята, а поезда сами по себе идут по рельсам? Кто управляет автомобилем? А кто ведёт поезда? - Люди, каких профессий заняты на железной дороге? (Слайд 14) |

- Шофёр - Машинисты и проводники

| Знание профессий | П: умение строить речевое высказывание в устной форме Р: планировать свое действие в соответствии с поставленной целью К: уметь выражать свои мысли | Установление учащимися связи между целью учебной деятельности, ее мотивом и полученным результатом |

| 7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону | - А теперь, выполните задание на карточках по уровням сложности. Низкий уровень сложности. 1. Определи, к какому виду транспорта относятся поезда? 1) водный; 2) воздушный; 3) наземный и подземный. 2. Где передвигаются поезда? 1) по воздуху; 3) по рельсам; 2) по воде; 4) по шоссе. Средний уровень сложности. 1. Выбери верное утверждение: 1) Пассажирский поезд предназначен для перевозки грузов. 2) К поездам метро людей доставляет движущая лестница – эскалатор. 3) На дальние расстояния можно добраться на пригородном поезде – электричке. 2. Как называют работника, который обслуживает пассажиров в вагоне поезда? 1) стюардесса; 2) проводник; 3) официант. Высокий уровень сложности. 1. Напиши, какие поезда ты знаешь? 2. Установи соответствие: Товарный поезд закрытые вагоны, купе, спальные места. Пассажирский поезд открытые вагоны, цистерны, платформы - Молодцы, а теперь проверим. (Слайд 15) | Выполняют задание Низкий уровень сложности. 1. Определи, к какому виду транспорта относятся поезда? 3) наземный и подземный. 2. Где передвигаются поезда? 3) по рельсам; Средний уровень сложности. 1. Выбери верное утверждение: 2) К поездам метро людей доставляет движущая лестница – эскалатор. 3) На дальние расстояния можно добраться на пригородном поезде – электричке. 2. Как называют работника, который обслуживает пассажиров в вагоне поезда? 2) проводник; Высокий уровень сложности. 1. Напиши, какие поезда ты знаешь? Электричка, грузовой поезд, метро, поезд дальнего следования. 2. Установи соответствие: Товарный поезд - открытые вагоны, цистерны, платформы Пассажирский поезд - закрытые вагоны, купе, спальные места.

| используя текстовую информацию заполнять схемы; | Р: контроль, коррекция | Формирование адекватной и позитивной самооценки |

Приложение 6

Технологическая карта фрагмента урока окружающего мира.

Тема: «Зачем строят корабли?»

Класс: 1

УМК: Школа России

Цель урока: создание условий для ознакомления обучающихся с транспортным средством - кораблём, с видами кораблей, ролью кораблей в жизни человека; формировать умение постановки проблемных вопросов;

Планируемые результаты:

Предметные: уметь описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;

Метапредметные:

Познавательные: определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему в рабочей тетради); используя текстовую информацию заполнять схемы;

Регулятивные: планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия.

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога во время парной и групповой работы; в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям;

Личностные: осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.

Тип урока: Открытие нового знания

Оборудование: учебник « Окружающий мир» Плешаков 1 класс, компьютерная презентация, раздаточный материал.

| Этап фрагмента урока | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | Планируемые результаты | ||

| Предметные | Метапредметные | Личностные | |||

| Включение в системы знаний и повторение | - А теперь, ребята, выполним задания по уровням сложности, вам нужно выбрать уровень сложности и выполнить задание на карточках. Низкий уровень сложности. 1) Отгадай загадку: Крылья есть, Да не летает, Ног нет, Да не догонишь. 2) Какие спасательные средства всегда есть на корабле? Вычеркни лишнее. Шлюпка, спасательный плот, спасательный круг, спасательный нагрудник, нарукавники. Средний уровень сложности. 1) Как устроен корабль? Установи соответствие: Подводные части корабля палуба днище правый борт гребной винт корма Надводные части корабля нос якорь надстройка левый борт руль 2) Выбери верное утверждение: 1) Корабли – это воздушный вид транспорта. 2)Корабли строят для различных целей: для перевозки пассажиров и грузов, рыбной ловли, научных исследований. 3) Яхты строят для защиты страны и её граждан. Высокий уровень сложности. 1) Как устроен корабль? Установи соответствие: Подводные части корабля палуба днище правый борт гребной винт корма Надводные части корабля нос якорь надстройка левый борт руль 2) Напиши, какие виды кораблей ты знаешь? - Какие уровни вы выбрали? Какие затруднения испытали? Проверим. (Слайд 11) Какие ошибки допустили? |

Выполняют задание по уровням сложности на карточках | Умение применять изученные на уроке знания, для контроля и оценки | П: осознанное и произвольное построение речевого высказывания Р: оценка | Формирование адекватной и позитивной самооценки |

Приложение 7

Технологическая карта урока русского языка

Тема: «Гласные ударные и безударные»

Класс: 1

УМК: Школа России

Цель урока: создание условий для формирования умения находить в слове безударную гласную и ударную гласную; ознакомление с понятиями «ударная гласная» и «безударная гласная»; закрепить умение делить слова на слоги, ставить ударение;

Задачи:

Образовательные: учиться находить в слове букву безударного гласного звука, требующую проверки на письме; формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;

Развивающие: развивать умение совместно обсуждать процесс и результат работы; оценивать свой вклад в общий результат; развивать умение в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу о буквах русского алфавита;

Воспитательная: воспитывать познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, при изучении гласных ударных и безударных;

Оборудование: Компьютерная презентация, учебник «Русский язык» В.Г. Горецкий стр. 63, карточки, сигнальные кружочки.

| Этап фрагмента урока | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | Планируемые результаты | ||

| Предметные | Метапредметные | Личностные | |||

| I.Мотивационный (самоопределение) к учебной деятельности | - Здравствуйте, ребята, чтобы наш урок прошёл активно, интересно, познавательно давайте вспомним некоторые правила, которые помогут провести наш урок. На уроке будь старательным, будь спокойным и… Говорите чётко, внятно, чтобы было всё… Если хочешь отвечать, надо руку… Если друг стал отвечать, не спеши… А помочь захочешь другу, подними тихонько… | Приветствуют учителя. Настраиваются на урок.

- внимательным - понятно - поднимать - перебивать - руку |

| П: Создание положительного отношения к обучению.

| Управление своим настроением, умение выражать свои эмоции. |

| II. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии | - Ребята, сегодня я расскажу вам сказку про ударение, послушайте внимательно. Учитель читает первую часть «Сказки про Ударение»: - В одной стране, в чудной стране появился злой волшебник. В саду гуляли прекрасные гласные. Их-то волшебник и заколдовал. Да так сильно, что они стали друг на друга похожи. Буква «о» стала копией буквой « а», «е» на «и» и т.д. Колдун захохотал и исчез, а у жителей страны началась путаница. Все от неё так устали! И тут на помощь всем пришло доброе Ударение, хотя ударять оно никого не собиралось. Достаточно было ему только ударить над (гласной) буквой в ладоши, как с неё слетала маска и она становилась сама собой. - На какие звуки в слове падает ударение? - Как на письме мы обозначаем гласные звуки? - Значит, над какими буквами Ударение хлопало в ладоши, и они становились сами собой?

|

Слушают сказку

- На гласные звуки - Буквами - Над гласными буквами

| использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. | К: в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;

| Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании |

| III.Выявление места и причины затруднения | - Это ещё не конец сказки, слушаем дальше: Учитель читает вторую часть «Сказки про Ударение»: - Благодаря Ударению буква становилась ясной и понятной. И стала она называться…, как же ребята она стала называться? (дети договаривают) - Сколько в слове может быть ударных гласных? – Как называются гласные звуки, на которые не падает ударение? - Чем обозначаются на письме безударные гласные звуки? - И они будут называться…?

|

Слушают сказку

- Ударная Гласная.

- Одна - Безударные

- Гласными буквами

- Безударными гласными буквами. | использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. | Р: устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий

| Проявлять личностную заинтересованность в приобретении знаний |

| IV.Построение проекта выхода из затруднения | - Как вы думаете, какова будет сегодня тема нашего урока? - Да, ребята, тема нашего урока «Гласные ударные и безударные». (Слайд 1) - Легко ли правильно, без ошибки обозначить безударный гласный звук буквой?

- Мы обязательно это проверим. Чему мы сегодня будем учиться, какую цель поставим?

- Да, сегодня на роке мы будем учиться определять ударные и безударные гласные в слове, правильно писать буквы в безударных слогах. | - Гласные ударные и безударные

- Нет

- Находить ударные и безударные гласные и обозначать их буквами |

| Р: Формирование целеполагания, построение плана проекты выхода из затруднения.

| Намечать пути устранения трудностей; |

| V.Реализация построенного проекта | - Какие же гласные называются ударными, а какие безударными? - Проверьте своё предположение на стр. 63 учебника, прочитайте определения и рассмотрите примеры.

- Хорошо, ребята, молодцы! А теперь, прочитайте про себя стихотворение из упр. 1. - Кто прочитает выразительно стихотворение? - Скажите, какую картину можно представить, читая эти строки. Как можно её назвать? - Спиши первое предложение. В словах обозначьте ударение. -Если Вы затрудняетесь, это сделать самостоятельно, в учебнике на стр. 134 для вас есть памятка, которая вам всегда поможет.

- Сейчас для того, чтобы нам сделать это задание вместе мы с вами запомним три простых шага: (Слайд 2) 1.Произнеси слово с ударением!

2.Ударный слог – ударный гласный.

3.Безударный слог – безударный гласный. - Где поставили ударение в словах?

- Над какими словами знак ударения не ставится?

- Молодцы! А теперь, немного отдохнём. | Предположения детей

- Ответы детей

Всхо́дит со́лнце над землёю с ка́ждым днём всё вы́ше. - Ударение не ставится в словах с буков е, так как она всегда ударная и в словах, где всего один слог: землёю, днём, всё.

| Умение различать ударные и безударные гласные звуки;

Умение определять количество слогов в слове; делить слова на слоги; определять в слове ударный слог; | П: формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; К: проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; Р: выстраивать последовательность учебных операций при списывании;

| Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании |

| Физкультминутка | На лужайке, на ромашке Жук сидел в цветной рубашке. Жу-жу-жу, жу-жу-жу- Я с ромашками дружу, Тихо по ветру качаюсь, Низко, низко наклоняюсь. | Повторяют движения за учителем |

|

|

|

| VI.Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи | - Молодцы! Продолжим работу, выполним упр. 2. Вам нужно объяснить, какой гласный звук в каждом из данных ниже слов ударный, а какой – безударный. Один ученик работает у доски, остальные в тетрадях. Один ученик - одно слово. Слова: Вишня, слива, смородина.

- А теперь выполним следующее задание, выберите уровень сложности и выполните задание на карточках, которые выберите. Дифференцированное задание. 1 уровень. Вставь пропущенные буквы, поставь ударение:

Избы —..бушка. окна — ..кошечко, бревнышко — бр..вно, весла — в..сло, польза — п..лезный, заварка — в . рить, возик — отв . зить, смена — отм . нить.

2 уровень. Выбери проверочное слово.

Стеклышко, застеклил — ст . кло, ледяной, лед — л . док, снег, снеговик — сн . жинка, котята, котик — к . теночек, говорил, говор разг . вор, пляска, расплясался — пл . сать, заварка, заварить — св . рить, следим, след — насл..дил,

3 уровень. Подбери одно проверочное слово

. . .— м . сник, . . .— л . дник, . . .— В . силий, . . . — к . лючий, . — б . нтовать, . . . — разл . новать, . . .— торм . зить, . . . — расч . сать. | Ви́шня ([и] – ударный, [а] – безударный), сли́ва ([и] – ударный, [а] – безударный), сморо́дина (первый [о] – безударный, второй [о] – ударный, [и] – безударный, [а] – безударный).

Выполняют задания по уровням сложности | Умение определять количество слогов в слове; делить слова на слоги; определять в слове ударный слог; | К: в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; | Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании |