Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»

Донская академия наук юных исследователей им. Ю. А. Жданова

Секция Археология

Тема: «История хутора Еремеевки по найденным монетам и архивным данным»

Автор работы:

Дегтярев Егор, 8 кл.,

МБОУ Васильево-Петровская ООШ,

с.Васильево-Петровское, Ростовская область,

Азовский р-он

Руководитель:

Ратушная Кристина Сергеевна,

учитель начальных классов,

МБОУ Васильево-Петровская ООШ,

с.Васильево-Петровское, Ростовская область,

Азовский р-он

г. Ростов-на-Дону

2021 год

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………2

1.Древнее поселение…………………………………………………………….4

2.Возникнавение деревни Верной……………………………………………...5

3.Вера Яковлевна Новодворская………………………………………………..5

4.Образование Еремеевки……………………………………………………….7

5.Монеты-монисты………………………………………………………………8

6.Другие находки из метала……………………………………………………..9

Заключение……………………………………………………………………….9

Литература………………………………………………………………….……10

Приложение…………………………………………………………………...…11

Введение

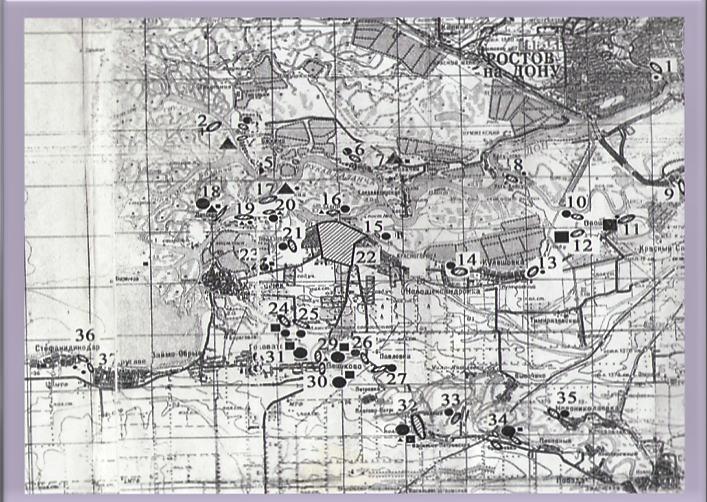

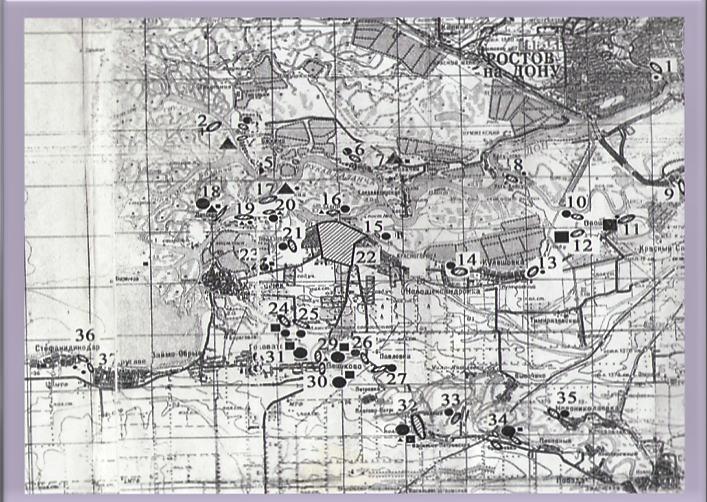

Каждое село имеет свою историю. И если мы посмотрим на карту древних поселений, составленную археологами Азовского музея-заповедника, (рис.1.) то можно заметить, что многие современные села и хутора в бассейне реки Кагальник возникли на месте средневековых поселений и кочевий.

Есть на карте и место хутора Еремеево. За последние время собран значительный материал, в том числе и нумизматический, который позволяет осветить более полную историю хутора Еремеево. Это и подъемный материал (в основном керамика), собранный в результате разведок археологами Азовского музея-заповедника, это и материалы, найденные при помощи металлоискателей на огородах жителей села. Помимо этого в работе использовался архивный материал из работ Т.А .Федотовой и В.И. Литвиненко.

Исходя из темы работы, были выделены следующие цели:

- проследить историю появления хутора Еремеевка по собранным монетам , керамике и архивному материалу.

При этом решались следующие задачи:

1.Анализ подъемного материала собранного в основном на огородах жителей села и обнаруженных любителями при помощи металлоискателей.

2.Проследить связь обнаруженных монет с архивными данными, связанными с историей хутора.

Методы исследования:

Теоретические: -сбор информации, чтение литературы по данному вопросу (архивный материал из работ Т.А .Федотовой и В.И. Литвиненко.); практические:- рассмотрение монет.

Объект исследования: хутор Еремеевка

Предмет исследования: нумезматический материал собранный археологами.

Гипотеза. Предполагаю, что хутор Еремеевка возникло в несколько этапов.

1.Древнее поселение.

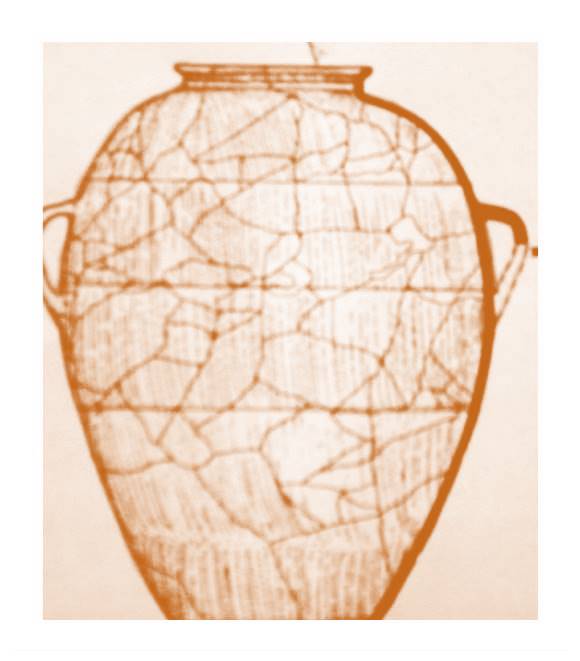

(рис.2) В археологическом плане поселение Еремеевка еще слабо изучено, но за последнее время археологами музея и любителями истории собран значительный подъемный материал, который показывает что поселение было значительным по размерам. Наиболее интенсивные находки керамического материала были найдены в огородах надпойменной части реки.(рис.3) Да и находки на поселении золотоордынских монет,(рис.4,5) позволяют приблизительно определить хронологические рамки его функционирования. Так, обнаруженный пул хана Джанибека (правил с 1342-1357) определяет старшую дату поселения серединой 14 века. А дирхем хана Шадибека (правил с 1399-1406) определяют младшую дату поселения началом 15 века. Но само главное- находки монет говорят о том, что на поселение была развита торговля, связанная с определенными промыслами и ремеслом (найденное колечко и перстенек подтверждает это.). Большое количество керамики, обнаруженной на поселении, относится к тарной посуде-это корчажки с грушевидным туловом, которые использовались в качестве переносной тары. На поселении было найдено большое количество ручек и стенок трапезундских амфор (рис.6).Они имели яйцевидное тулово. Очевидно, что такая форма была создана для перевозки по морю жидкости (вина). Но некоторые исследователи считают, что вторичное использование таких амфор было предназначено для перевозки икры. Интересно и то, что на поселении были найдены фрагменты одноручных тарных кувшинов, изготовленных гончарами Платоно-Петровского поселения (которое находится в 3-4 км от хутора на запад), крупнейшего торгово- ремесленного центра сельской округи Азака. Это говорит о тесных торговых связях между двумя поселениями. Скорее всего, основными занятиями жителей поселения были рыбные промыслы и поливное земледелие. Свое функционирование поселение Еремеевка, вероятно, прекратило в 15 веке.

2.Возникновение деревни Верной

С историей возникновения современного хутора связаны монеты 18-начала 19веков.

Старшими из них являются монеты царствования Елизаветы Петровны и Екатерины Второй.(рис.7) По архивным данным (1) известно ,что на левом берегу реки Кагальник в 80-х годах 18 века провиантмейстер 12 класса Яков Петрович Пеленкин (сын плац-майора Петра Алексеевича Пеленкина, служившего при крепости Дмитрия Ростовского) получил надел земли свыше 4-х тысяч десятин и основал сельцо ,названное в честь отца – Петровским (генерально отмежевано в 1788 году). Позже оно стало упоминаться ,как Петровское с хуторами выделившиеся из него для скотоводства. В начале 19 века хутора преобразовались в деревни Верная (Еремеевка) и Зеленый Мыс. Об этом факте свидетельствуют монеты царствования Николая Первого найденные на этих хуторах. (рис.8) Сама деревня получила название по имени дочери Я.П.Пеленкина- Веры Яковлевны, которая получила эту землю по наследству ( вероятно, как приданное, в 1834 году).Старожилы до сих пор эту часть деревни называют «Верочкино»). (рис.9)

3.Вера Яковлевна Новодворская.

Получив землю, Вера Пеленкина вышла замуж за полковника Новодворского и становится помещицей Верой Яковлевной Новодворской. Третья дочь Я.П.Пеленкина рано овдовела и, будучи бездетной, проживала одна в своей деревне Верной. Продала часть земли соседу-Осипу Захаровичу Пшенецкому, который поселил здесь деревню Захаровку (по имени отца). Хозяйство свое вела по-старинке, используя труд крепостных крестьян. Поэтому настоящей катастрофой для Веры Яковлевны была отмена крепостного права в России. Как отмечает В.И.Литвиненко, к началу крестьянской реформы это была уже пожилая, ворчливая и немного привередливая барыня, неизменно жаловавшаяся на свое здоровье и на непослушных крестьян. В ее владении было 69 крепостных крестьян. «Слободские женщины отказываются ходить в погонычах при быках, женщины и мужчины грубят, ослушаются, делают только то, что захотят, а не то, что я приказываю.»- жаловалась она предводителю дворянства. Однако, как отмечает В.И.Литвиненко, была жалоба и на нее, но случай с нею- скорее забавен, нежели печален. Крестьянка Прасковья из деревни Верной пожаловалась мировому посреднику Хоментовскому, что барыня била ее палкою. Хоментовский потребовал от помещицы объяснений, и та в ответ простодушно написала, что «на самом деле не била, действительно, небольшую палочку, бывшую у меня в руках, и на грубость ее, когда сказала, что вот я тебя, и указала на палочку, то Прасковья в азарту вырвала ее у меня из руки; вообще эта женщина при грубом постоянном своем обращении со мною и приказчицею есть зачинщица всех беспорядков ,происходящих между людьми…». Можно только представить себе, как вела себя по отношению к своим крепостным в молодости эта старая и «слабая здоровьем» помещица!

В Государственном архиве Ростовской области (ГАРО) сохранилось большое количество жалоб Новодворской на мирового посредника штабс-капитана Павла Михайловича Хоментовского, который на беду свою оказался ее соседом, приобретя в 1859 году 500 десятин в деревне Захаровке. Он, как говорится, вел свое хозяйство по-новому, используя труд наемных рабочих. Такая практика не нравилась Вере Яковлевне.» Поселился тут на мою голову, помещик называется- своих крестьян нет, так чужих сманивает, развращает мужиков более выгодными условиями, они и так работать не хотят, а тут еще он со своими пятьюстами десятинами… врет, небось, откуда там 500? Хорошо , если 400 наберется..»- так с неприязнью рассуждала Новодворская.(2)

Жалобы на мирового посредника Хоментовского шли одна за одной. Последней каплей стала жалоба на то, что Хоментовский «взошел в дом, забыв приличия, без приветствия, как следует благовоспитанному человеку, обратился ко мне с крыком ,что меня немало удивило, говоря, что будто бы я стесняю крестьян ……., вынул из кармана 200 рублей серебром ,бросил на стол, говоря: «Вот Вам в долг, чтобы Вы сейчас уплатили» ( дело в том, что крестьяне жаловались на то, что барыня не помышляет отдавать им деньги за проделанную работу). Жалоба предводителю дворянства заканчивалась припиской, которая так была для нее характерна: «P S .Я хотела сама ехать и лично передать на словах все сделанные мне неприятности г.Хоментовским, которых подробно не могу передать на бумаге, но после таких огорчений, как женщина старая, лежу в постели больная. Вера Новодворская.» Это стало последней каплей. На июль 1862 года был назначен мировой съезд для разбора недоразумений между землевладельцами.

Новодворская к этому времени уже свое имение продала племяннику Николаю Андреевичу Пеленкину, а другой ее племянник , Яков Андреев, стал доверенным лицом Веры Яковлевны. Вскоре П.М.Хоментовский был переведен на другой участок, а мировым посредником стал третий племянник Новодворской -Александр Тиммерман. (рис.10)

4.Образование Еремеевки.

Как уже отмечалось, Новодворская продала имение родному племяннику Николаю Пеленкину (сыну Платона, в то время подпоручика, совсем еще молодому человеку). Но продажа имения, как отмечает В.И. Литвиненко, была в каком-то смысле условной: племянник вместо денег дал тетушке расписку, что он должен ей 15 тысяч серебром. В дальнейшем тетушка стала требовать заменить расписку деньгами, на что племянник не соглашался-возможно, у него и денег-то таких не было, а, возможно, полагал, что старухе деньги ни к чему. Дело ( которое тянулось более двух лет) дошло до суда, решившего все в пользу тетки.

Все наши попытки узнать от старожилов хутора о местонахождении усадьбы помещицы не увенчались успехом-слишком много времени и событий прошло с тех пор. Однако, житель хутора Табунщиков Борис Васильевич, рассказал о том, что в послевоенные годы при строительных работах на месте старого деревенского кладбища был обнаружен склеп.Он показал нам найденную около склепа медную монету 1863 года, что свидетельствует о том, что захоронение не могло быть ранее этого времени. Скорее всего, это и есть могила Новодворской Веры Яковлевны.

Дальнейшая судьба владельцев хутора не совсем ясна. Как отмечает Т.А.Федотова ( ),в последние десятилетия 19 века владельцем земли был почетный потомственный гражданин из Новочеркасска урядник Василий Ефимович Ефремов, купивший землю у Пшенецких. Скорее всего, Николай Пеленкин, чтобы рассчитаться со своей теткой, уступил свои земли мелкопоместной дворянке Анне Пшенецкой, а та, в свою очередь, продала ее упомянутому уряднику.

А само название «Еремеевка» произошло от товарищества по обработке земли, созданного в 1900 году на 133 десятинах, выкупленных крестьянами у урядника. Возглавлял товарищество вахмистр Еремеев- отсюда и название. Многочисленные находки медных монет, свинцовых пломб от оптовых товаров говорят об активной деятельности товарищества.

Товарищество просуществовало до Октябрьской революции 1917года.И за всеми поселениями в этом месте закрепилось название «Еремеевка».

5.Монеты- монисты.

Среди коллекции монет, собранных в Еремеевке, есть и монеты, которые не несли меновой стоимости, а скорее, отражали духовные потребности людей. Это монеты-монисты (рис.11.). Они служили украшениями или определенными амулетами, приносящими удачу. А вот на одной из монет с обеих сторон выбита так называемая Звезда Моисея, признак принадлежности к иудаизму. Если судить по дате монеты (1872), то ее владелец мог принадлежать к движению народников. Как известно, с.Самарское и близ лежащие села и хутора были той базой, где народники овладевали крестьянскими навыками и ремеслами, чтобы участвовать в «хождении в народ». (рис.12.)

6.Другие находки.

Среди прочих находок следует выделить мундирные пуговицы и свинцовые пломбы. (рис.13,14)

Конечно, находка мундирной пуговицы бельгийского производства вызывает больше вопросов, чем ответов, но зато свидетельствует, что часть населения хутора в конце 19 века были военные. А вот свинцовые пломбы свидетельствуют о наличии оптовой торговли.

Заключение.

Таким образом, в возникновении современного хутора Еремеевка было несколько этапов.

Вначале это было средневековое поселение, входившее в состав сельской округи Азака, на котором занимались рыбными промыслами и снабжением городского населения продовольственными товарами. Находки золотоордынских монет показывают, что своего расцвета поселение достигает в 14-15 вв.

Второй этап заселения этого места возникает в 80-е годы 18 века и продолжается до начала 19 века и заканчивается образованием деревни Верная. Количество найденных монет по периодам подтверждает это.

И заключительным этапом можно считать 1900 год, когда за всеми поселениями в этом месте закрепилось название товарищества по обработке земли «Еремеевка».

Литература.

1.Масловский А.Н. О сельской округе Азака. Донские древности, Азов,2009г.стр.322-330.

2.Т.А.Федотова Топонимика сел Азовского района.

3. В.И. Литвиненко .Расставанье с крепостным правом. Донской издательский дом,Ростов-на-Дону,2010г.

4..В.И.Литвиненко.Кагальницкие поселения: историко-топономический словарь.№2-6,2001г.

5.Т.А. Федотова.В глубь истории приазовских сел.// Голос истории.№6,1994г.

Приложение

Рис.1. Карта древних поселений

Рис.2. План Еремеевки с обозначением мест обнаружения находок. Древнее поселение.

План Еремеевки с обозначением мест обнаружения находок:

Рис.3.Золотоордынские пулы.

Рис.4.5. Золотоордынские монеты Дирхем хана Шадибека; 2- керамика 14 века; 3- монета Российской империи.

Рис.6. Амфорная и кувшинная керамика 14 века. Корчага- тарная посуда 14 века.

Тарная посуда 14 века.

Рис.8. 3 копейки царствования Николая Первого

Рис.7.Копейка царствования Елизаветы Петровны.

.

Рис.9. Елизавета Антоновна Янович, дочь А.Д. Говорецкого , основателя дер .Анастасиевки (Антоновки), ныне Новотроицкое.

Рис.10.Личная печать помещика Якова Андреева, племянника Веры Яковлевны Новодворской.

Рис.12.Монета с выбитой звездой Моисея.

Рис.11. Монета-мониста.

Рис.14. 2-х копеечные монеты 19- начала 20 ве ков.

Рис.13. Копейки конца 19-начала 20 веков.

7