ПОДГОТОВКА к ОЛИМПИАДЕ 1. ТКАНИ.

ЧАСТЬ 1 (только 1 правильный ответ)

1. Определите верность следующих утверждений:

А) По флоэме передвигаются органические вещества от листьев к корням, образуя нисходящий ток.

Б) По ксилеме передвигаются органические вещества от листьев к корням, образуя нисходящий ток.

1) верно только А 2) верно только Б

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны

2. Вторичная покровная ткань – это

1) Перидерма 2) Корка ритидум 3) Эпидерма 4) Эпиблема

3. К проводящей ткани в ксилеме Покрытосеменных растений относится:

1) Трахеиды 2) Сосуды, трахеи 3) Ситовидные трубки 4) Ситовидные клетки

4. Проводящей тканью во флоэме Папоротников является:

1) Трахеиды 2) Сосуды, трахеи 3) Ситовидные трубки 4) Ситовидные клетки

5. К вторичным меристемам относится:

1) Апикальные 2) Перицикл 3) Феллоген 4) Прокамбий

6. Хлоренхима относится к тканям:

1) Основным 2) Образовательным 3) Фотосинтезирующим 4) Механическим

7. Механическая ткань, состоящая из живых клеток – это:

1) Коленхима 2) Склеренхима 3) Паренхима 4) Ритидум

8) Проводящая ткань в ксилеме Сосны – это:

1) сосуды и трахеи 2) трахеиды 3) ситовидные клетки 4) ситовидные трубки

9) Функцию проведения органических веществ у Папоротникообразных растений выполняют:

1) трахеи 2) трахеиды 3) ситовидные трубки 4) ситовидные клетки

10. На поперечном срезе стебля 3-летней липы можно увидеть:

а) камбий, внутрь от него сердцевина, а наружу – кора;

б) камбий, внутрь от него древесина, а наружу – кора;

в) прокамбий, наружу от него кора, а внутрь – древесина;

г) прокамбий, наружу от него центральный цилиндр, а внутрь –

древесина.

). Лейкопласты, запасающие масла, называются элайопластами. Запасные белки откладываются обычно в вакуолях, которые после обезвоживания превращаются в алейроновые зерна.

В засушливых районах у растений встречаются водозапасающие ткани. В клетках такой ткани содержится много слизи, помогающей удерживать воду.

Часть 2 (от одного до нескольких правильных ответов)

1. Для цветковых растений, произрастающих в воде, характерно:

а) плохое развитие или отсутствие механической ткани;

б) хорошее развитие механической ткани;

в) хорошее развитие древесины, обеспечивающей передвижение воды по

растению;

г) наличие крупных межклетников в тканях корней, листьев и стебля;

д) преобладание в пучках ксилемы и плохое развитие флоэмы.

2. Ясень – древесное покрытосеменное растение. В составе его древесины имеются:

а) сосуды;

б) ситовидные трубки;

в) древесная паренхима;

г) волокна склеренхимы;

д) волокна колленхимы.

3. В составе жилки листа можно обнаружить:

а) ситовидные трубки с клетками-спутницами;

б) сосуды;

в) склеренхиму;

г) уголковую колленхиму;

д) паренхиму

4. В состав первичной коры стебля могут входить:

а) ассимиляционная паренхима;

б) неспециализированная паренхима;

в) колленхима;

г) флоэма;

д) пробка.

5. Рост стебля ели в длину происходит за счёт образовательной ткани:

а) верхушечной;

б) боковой – прокамбия;

в) боковой – камбия;

г) вставочной;

д) краевой.

6. К первичным меристемам относятся:

а) Камбий

б) Феллоген

в) Прокамбий

г) Апикальные

д) Интеркалярные

е) Перицикл

К наружным выделительным тканям относят нектарники – специализированные железистые выросты, вырабатывающие нектар; гидатоды – многоклеточные образования, выделяющие капельножидкую воду и растворенные в ней соли; осмофоры – специализированные клетки эпидермы или особые железки, секретирующие ароматические вещества.

. Известно, что высокое содержание солей в почве создает в ней резко отрицательный водный потенциал, что ведет к нарушению поступления воды в клетки корня растения, а иногда и к повреждению клеточных мембран. Выберите приспособления, встречающиеся у растений, произрастающих на засоленных почвах.

1. Клетки корня солеустойчивых растений способны поглощать соли и выделять их через секретирующие клетки на листьях и стебле;

2. Содержимое клеток солеустойчивых растений обладает более отрицательным водным потенциалом, по сравнению с клетками других растений;

3. Клетки характеризуются высоким содержанием солей;

4. Цитоплазма клеток этих растений обладает низкой гидрофильностью;

5. Цитоплазма клеток солеустойчивых растений обладает большой гидрофильностью;

6. Клетки солеустойчивых растений характеризуются менее отрицательным водным потенциалом, нежели в окружающем их почвенном растворе;

7. Интенсивность фотосинтеза у растений, произрастающих на засоленных почвах, низкая;

8. Интенсивность фотосинтеза у этих растений высокая.

Часть 3.

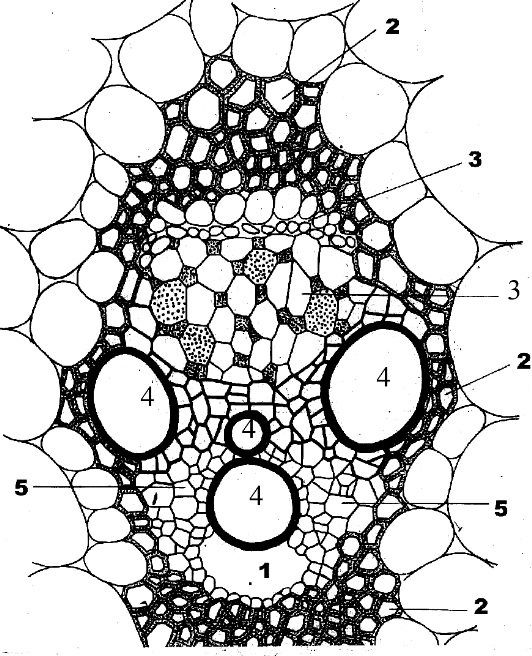

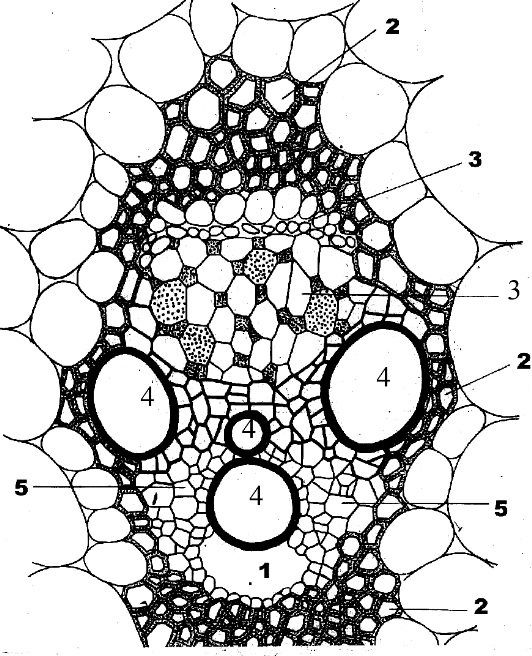

1. На рисунке изображён поперечный срез проводящего пучка кукурузы

Соотнесите основные структуры проводящего пучка

(А–Д) с их обозначениями:

А – древесинная паренхима;

Б – склеренхима;

В – воздушная полость;

Г – сосуды;

Д – флоэма. 1-в 2б 3-д 4-г 5-а

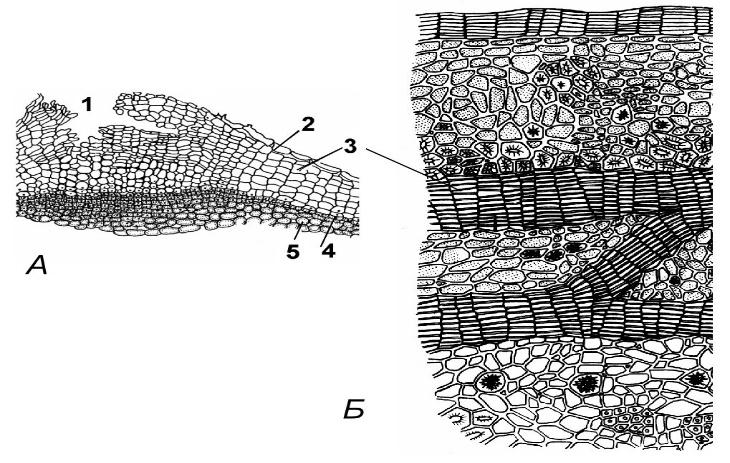

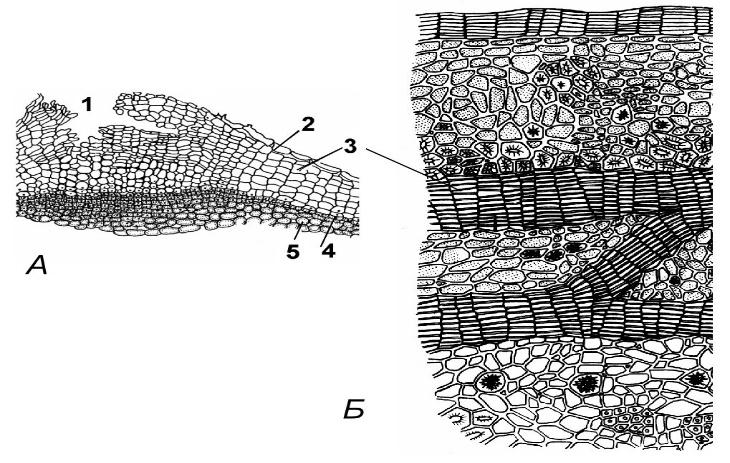

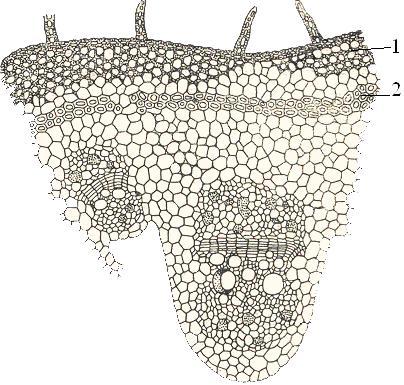

2. На рисунке изображён поперечный разрез хвоинки ели. Соотнесите

обозначения на рисунке (1–5) с названиями элементов строения:

А – эпидерма;

Б – смоляной ход;

В – устьице;

Г – проводящий пучок;

Д – мезофилл.

агвдб

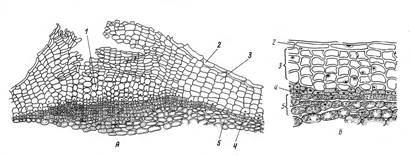

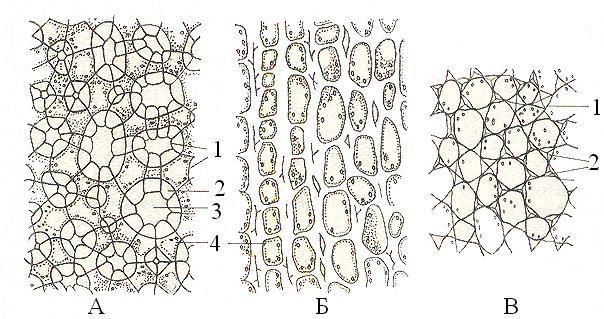

Рис. 4. Перидерма (А) и корка (Б):

1 — чечевичка; 2 — остатки эпидермы; 3 — феллема; 4 — феллоген; 5 — феллодерма.

В состав первичной коры корня ириса (Iris germanica) не входят:

а) экзодерма и эндодерма;

б) мезодерма и эндодерма;

в) перидерма и перицикл; +

г) эндодерма.

Родина этого растения – Южная Америка. В Европу оно было завезёно испанцами

в 1510 году. В Россию оно попало из Голландии при Петре I и долго оставалось

декоративным. В 1828 году крепостной крестьянин Д.Е. Букарев при помощи

ручного пресса извлёк из этого растения масло. Больше всего масла у этого

растения в:

а) околоплоднике;

б) кожуре семени;

в) эндосперме;

г) зародыше. +

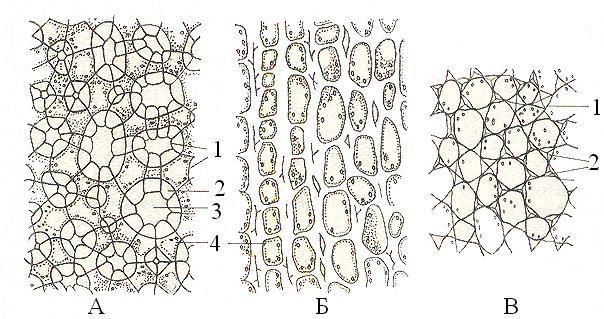

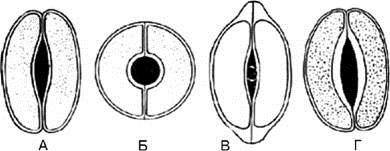

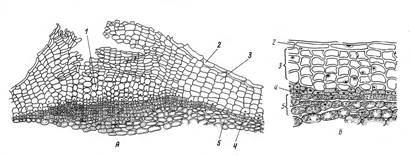

Рис. 50. Поперечный срез через механическую ткань стебля - колленхиму:

А - рыхлая; Б - пластинчатая; В - уголковая.

1 - первичная оболочка, 2 - утолщенная оболочка, 3 - межклетник, 4 - протопласт.

Колленхима (1) и склеренхима (2) в стебле тыквы (Cucurbita pepo).

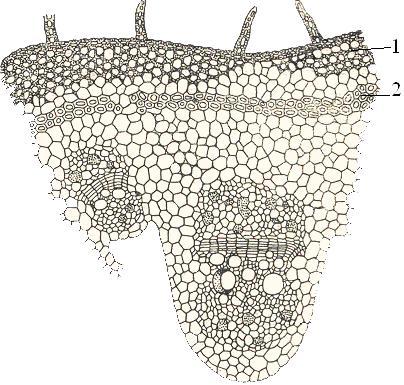

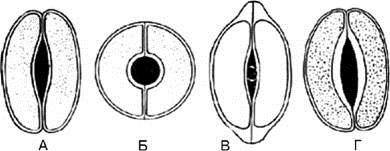

Типы устьичных клеток. А – чечевицевидные; Б – сферовидные; В – колпачковидные; Г – ладьевидные

1.8.1. Чечевицевидные - 2 одинаковые клетки полулунной формы расположены симметрично. На фронтальной плоскости утолщение оболочки почти равномерное. Щель веретеновидная (рис. 63, А). Тип устьичных клеток характерен для большинства растений.

1.8.2. Сферовидные - две одинаковые, сильно кругообразноизогнутые клетки расположены симметрично. На фронтальной плоскости утолщение оболочки почти равномерное. Щель круглая (рис. 63, Б).

1.8.3. Колпачковидные - две одинаковые клетки полулунной формы в полярных частях имеют утолщения в виде колпачка. Щель веретеновидная (рис. 63, В). Встречаются у наперстянок.

1.8.4. Ладьевидные - внутренние стенки устьичных клеток утолщены. Щель веретеновидная (рис. 63, Г). Наблюдается в траве золототысячника, в листьях вахты.

.

.

.

.