М униципальное казенное образовательное учреждение

униципальное казенное образовательное учреждение

«Курская средняя общеобразовательная школа имени Г.К. Жукова № 43»

Учебно-исследовательская работа по литературе

«Цветопись в поэзии Владимира Выскоцкого»

Введение

Введение

Цвет является одним из элементарных и одновременно значимых ощущений. Мир цвета существует независимо от нас, мы привыкли пребывать в мире цвета, и сама природа спонтанно предлагает человеку все модели цвета. Именно это создает у художников и писателей ясное и цельное мирочувствование, мироощущение. У истоков культуры цвет был равнозначен слову, цвет и предмет составляли одно целое. Позднее простые абсолютные цвета - красный, оранжевый, синий, желтый, зеленый, белый, черный, находящиеся в ядре цветового поля, стали выступать в разных качествах: универсальной категории - в языке, устойчивых символов - в искусстве и религии (до сих пор, как свидетельствует В.Тернер, первобытные и примитивные народы ассоциируют белый, черный и красный цвета с наиболее ценными для них веществами и жизненно важными стихиями - "кровью, молоком, огнем, землей". Впервые обнаружил взаимосвязь между цветовыми впечатлениями и душевным состоянием человека И.В.Гете. Он подробно описал физиологическое, нравственное и эстетическое воздействие цвета - "цвета действуют на душу: они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции, которые нас успокаивают или волнуют, печалят или радуют". Идеи Гете впоследствии разрабатывались поэтами (символистами), композиторами (А.Скрябин), художниками (В. Кандинский, М.Чюрленис, М.Врубель), психологами (В. Вунд, М. Дерибере, Л.С. Выготский) и лингвистами.

У цветового словосимвола, как эстетической категории, множество смысловых оттенков (например, за розовым традиция закрепила понятия молодости, здоровья, юности, мечты, наивности) либо наличие противоположных и даже взаимоисключающих значений (например, белый - символ чистоты, счастья и символ смерти). Каждый из них имеет свои особенности и каждый автор делает свои акценты. Один из наиболее ярких примеров – это использование цветописи. Она дает возможность передать читателю всю палитру красок и насладиться невероятной палитрой.

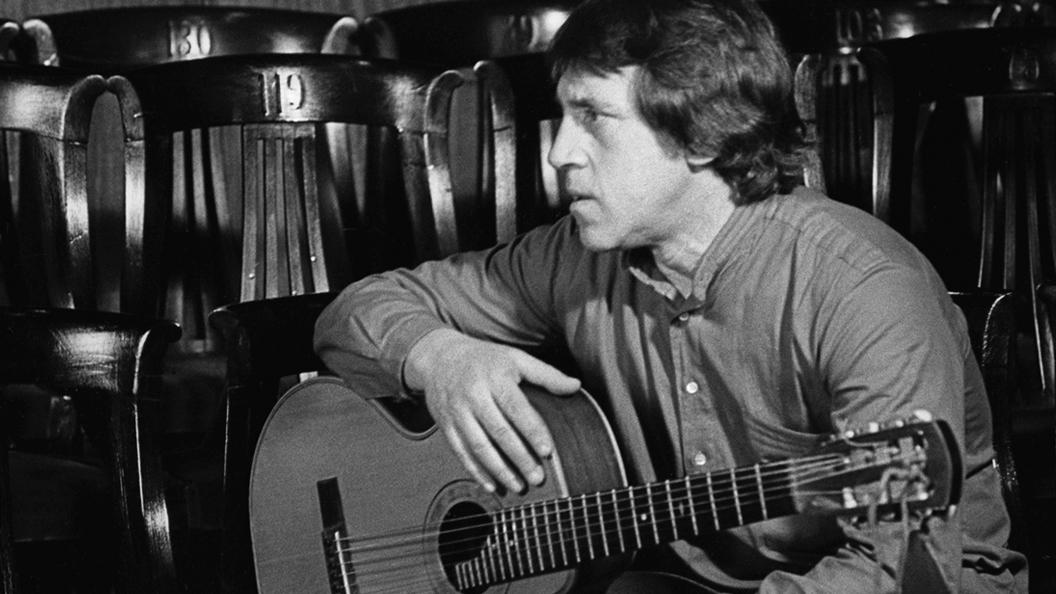

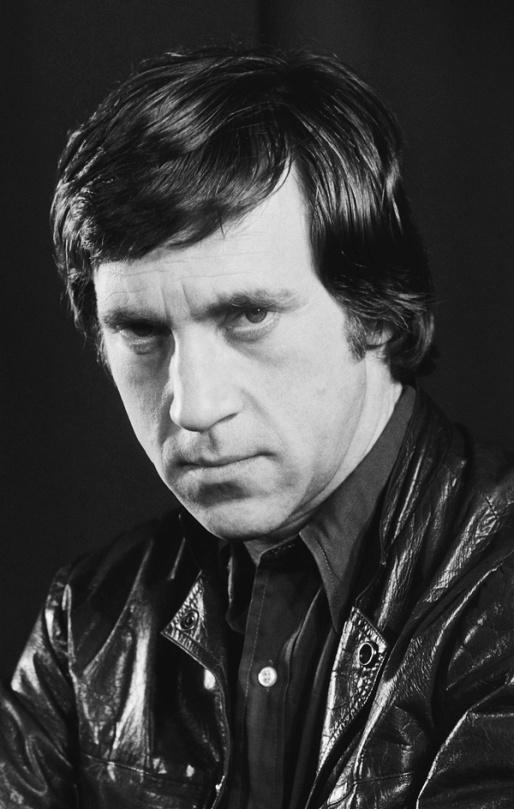

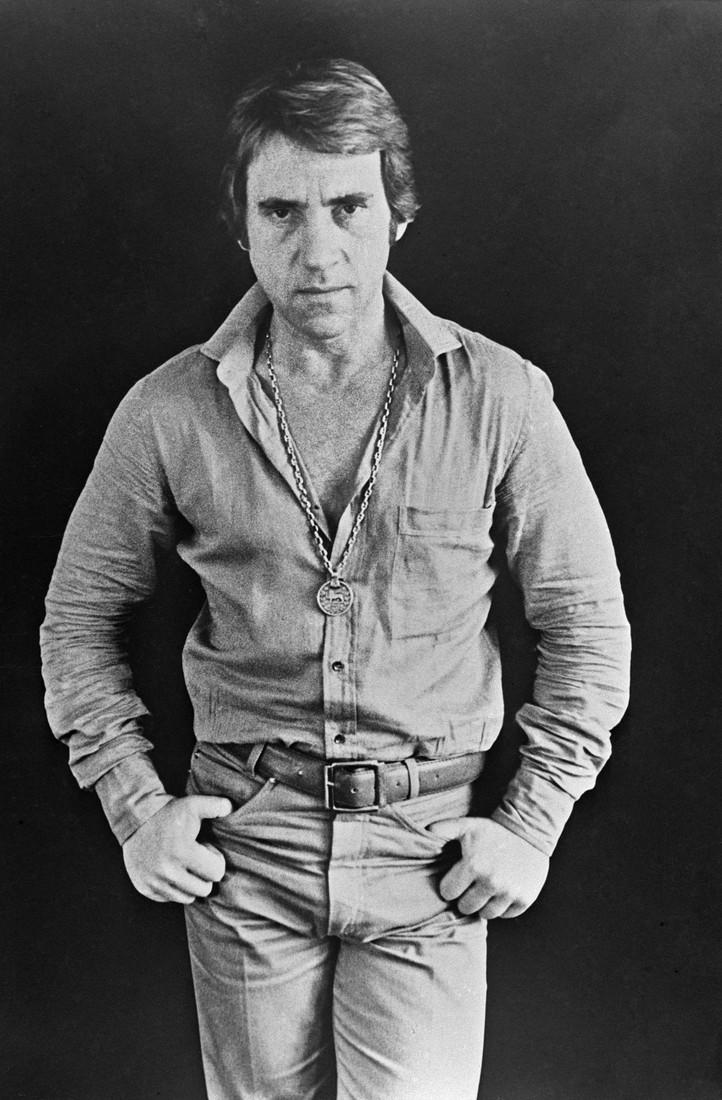

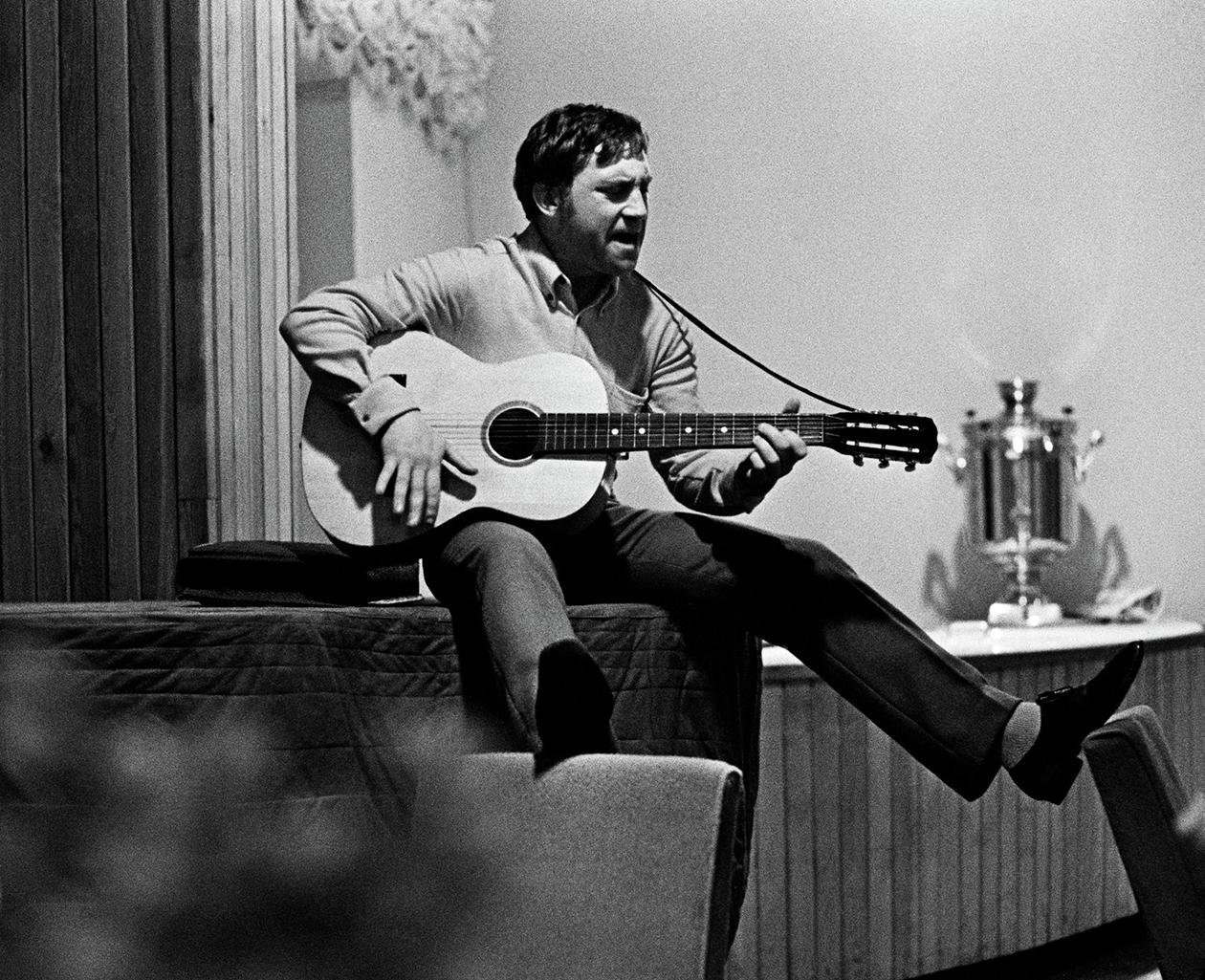

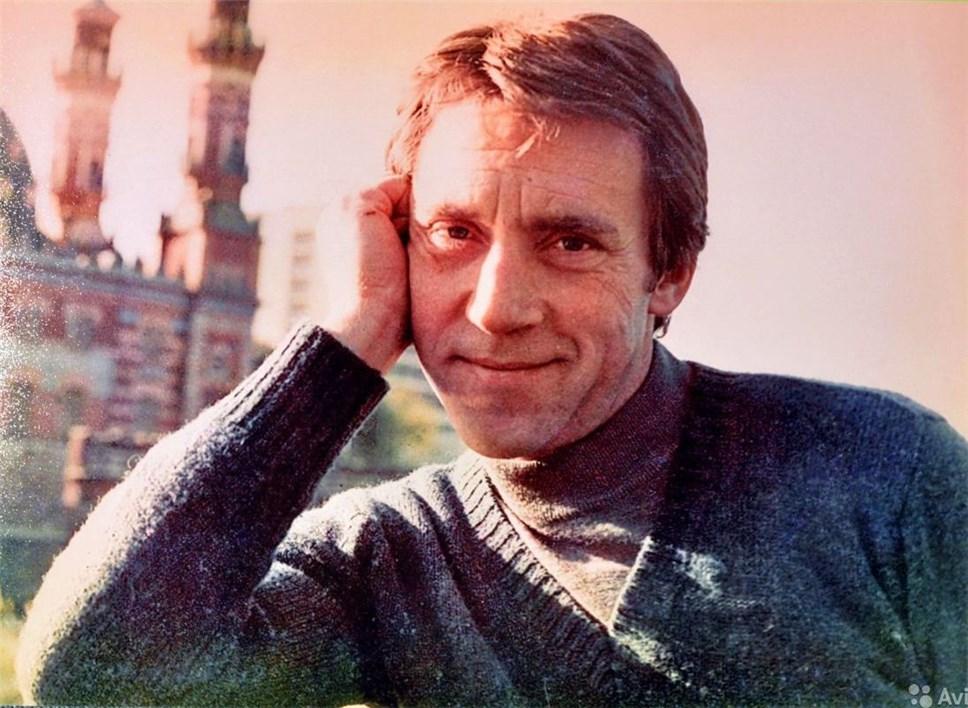

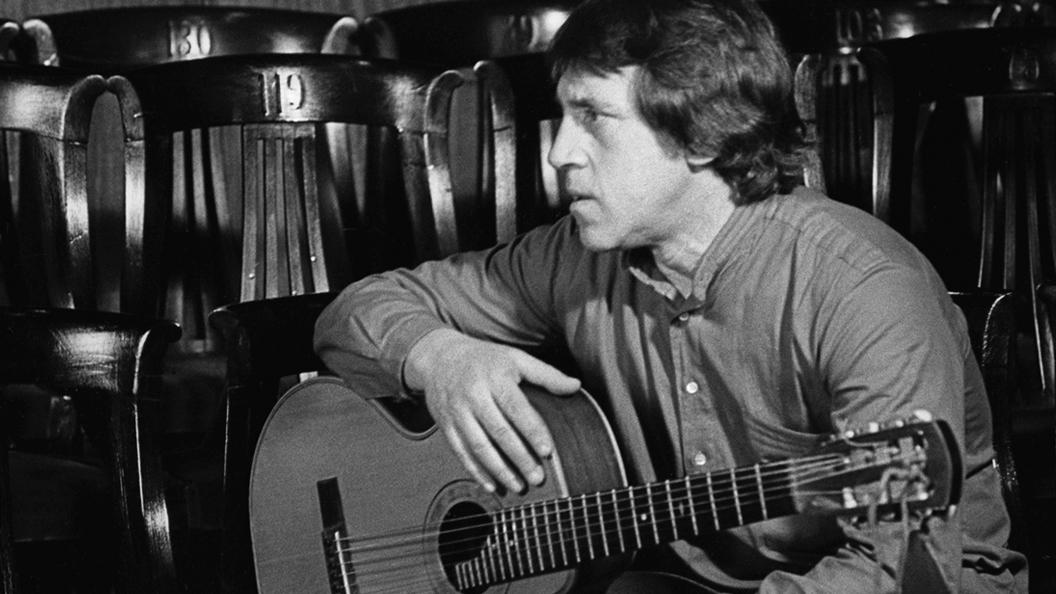

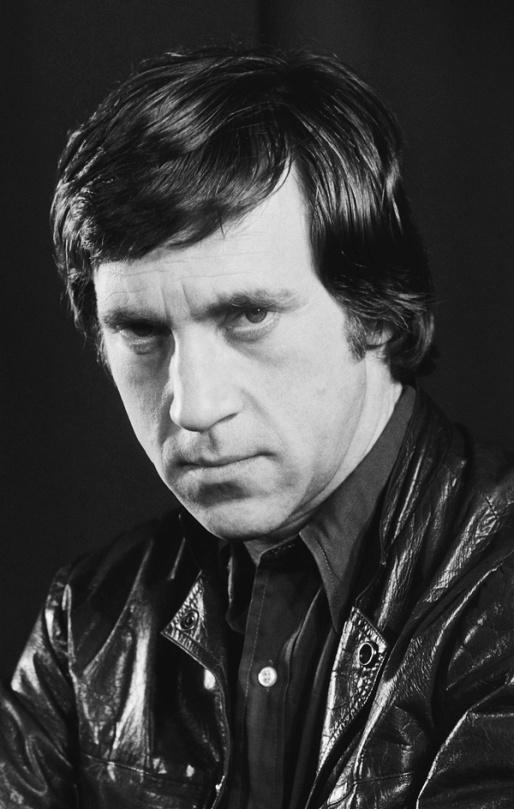

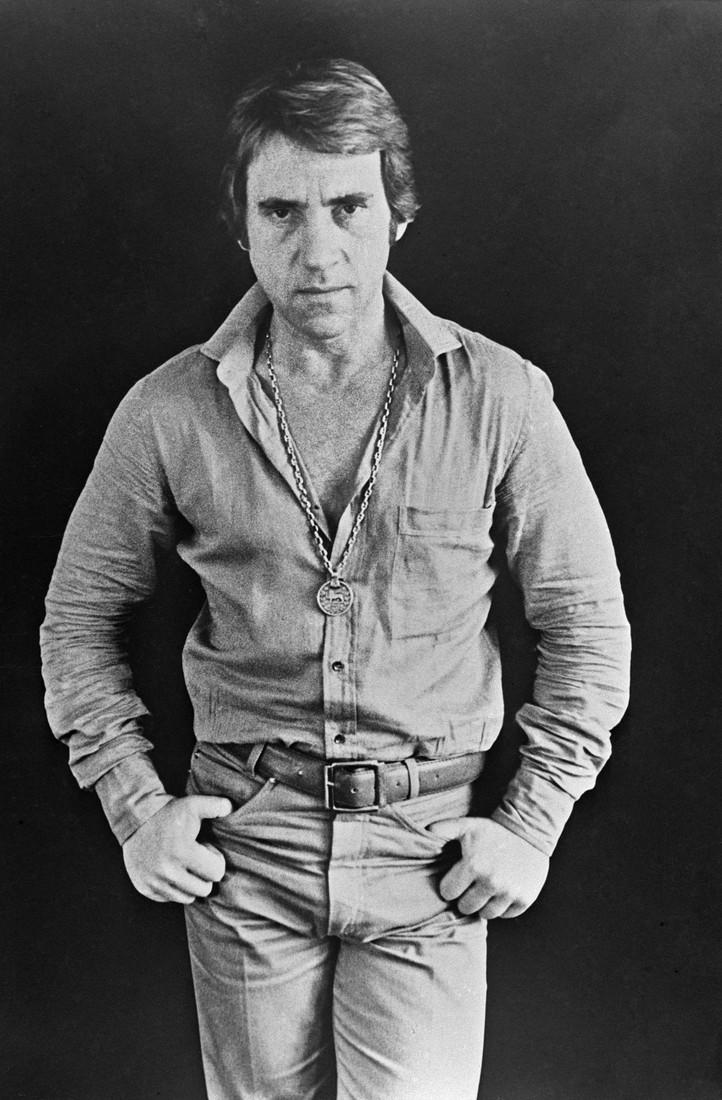

Хорошим примером может послужить творчество В. Высоцкого. На его основе часто изучают роль цвета, его связи с личностью автора и его переживаниями.

Цель работы

Цель моей работы - изучить поэзию В. Выскоцкого, расширить возможности восприятия поэзии за счет использования изобразительного ряда, разнообразить формы работы на уроке, используя сопоставительный анализ источников поэтических текстов, расширить навыки анализа поэтических текстов.

Цветопись – это использование различных оттенков цвета для выразительности, красочности, для того, чтобы читатель мог яснее понять мысль поэта, писателя.

Выбор данной темы связан с моим интересом к тому, как В. Высоцкий щедро насыщает поэзию красками природы, видениями города. В отличие от других, символика цвета у поэта играет огромную функциональную роль. Дерзкие, развернутые метафоры соединяют несоединимое и создают броские образы.

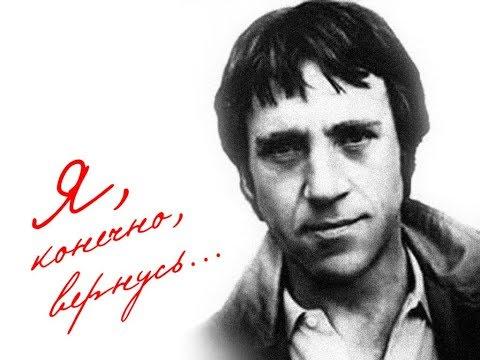

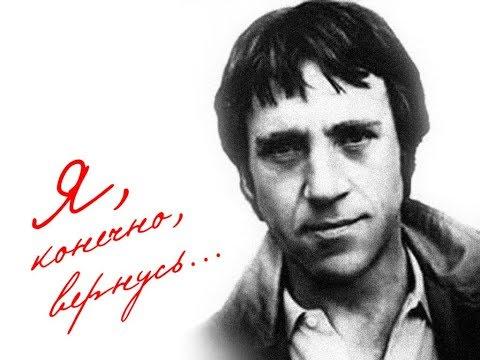

«Мне есть что спеть, представ перед всевышним,

«Мне есть что спеть, представ перед всевышним,

Мне есть чем оправдаться перед ним»

В. Высоцкий

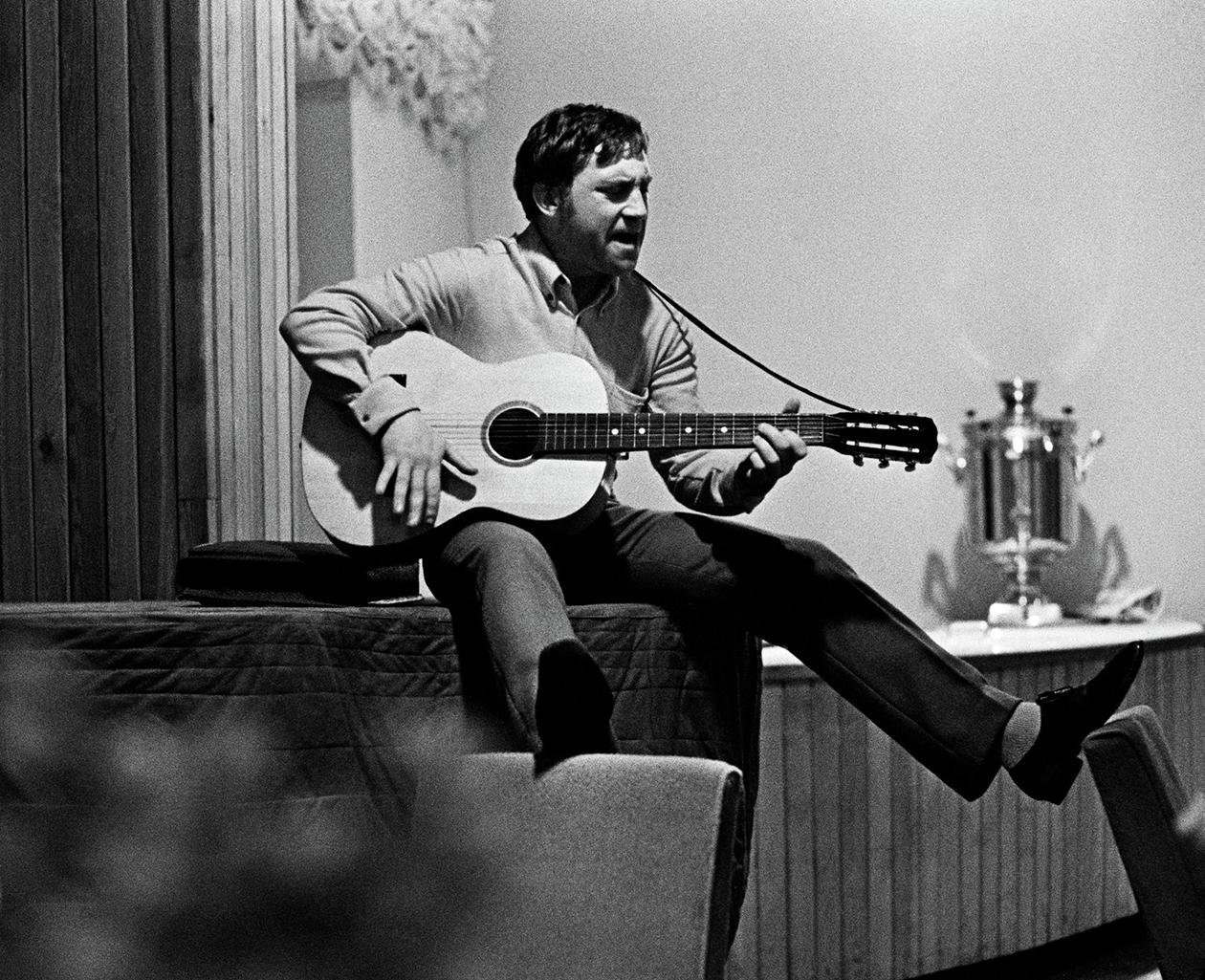

«Его невероятная энергия утомляла всех, но она же позволила ему в течение столь краткой жизни создать около 700 поэтических произведений»

М. Влади

У Высоцкого – поэта с цветом были особые отношения. Творчество Высоцкого не перенасыщено колористическими образами, можно отметить даже определенную скупость в использовании им цветового спектра при построении своего художественного мира.

Анализ цветовой символики В. С. Высоцкого

У каждого поэта есть своя определенная цветовая палитра, – наиболее частотные сочетания цветов и их различных оттенков. Изучая эти сочетания, мы можем понять творчество данного поэта, проникнуть глубже в замысел и идею его произведения.

Общая цветовая палитра Высоцкого такова: черный, белый и серый – три основные цвета, наиболее часто употребляемые В.С. Высоцким, составляют 68% от общей цветовой палитры. Кроме них, синий, красный, зеленый и желтый дают еще несколько «пятен» в спектре, занимая оставшиеся 32%

Черный цвет

Основным цветом в произведениях Высоцкого является черный. Он показывает какое-то необыкновенно глубокое восчувствование трагедийного. Так, в песнях военной тематики – черный цвет везде угрюмо символичен, становится признаком несчастья, ужаса. Это земной поклон тяжкой солдатской страде и сострадание к нашим солдатам, оказавшихся в фашистском плену, а также «загремевшим» в штрафные батальоны смертников

Основным цветом в произведениях Высоцкого является черный. Он показывает какое-то необыкновенно глубокое восчувствование трагедийного. Так, в песнях военной тематики – черный цвет везде угрюмо символичен, становится признаком несчастья, ужаса. Это земной поклон тяжкой солдатской страде и сострадание к нашим солдатам, оказавшихся в фашистском плену, а также «загремевшим» в штрафные батальоны смертников

«В плен – приказ: не сдаваться!- они не сдаются,

Хоть им никому не иметь орденов.

Только черные вороны стаею вьются

Над трупами наших бойцов.

…Ну а вороны- словно над падалью- вьются

Над черной колонной врагов».

Серый и Белый цвета

Белый цвет находится на втором месте по частоте его использования. Все белое создает приподнятость, радостность Для лирического героя Высоцкого это очень значимое событие в его жизни. Это праздник для него, а праздники, обычно, ассоциируются у нас с чем-то радостным, светлым.

Так, в произведении «Про меня говорят: он, конечно, не гений…» Высоцкий показывает пробуждение своего героя от кошмарных ночей, от темного и, в какой-то мере, от «белого». А это тоже своеобразный «праздник». Это возрождение к жизни.

Серый цвет завершает основную палитру цвета у Высоцкого. Он как бы смешивает основные цвета черный и белый, и получает промежуточный серый цвет – блеклый, невыразительный. Ведь когда мы видим его, то «можем сказать, что он похож на черный», равно как «можем сказать, что он похож на белый». Поэтому серый и определяет безликость.

« И теперь я проснулся от длительной спячки,

И теперь я проснулся от длительной спячки,

От кошмарных ночей – и вот снова дышу, -

Я очнулся от бело-пребелой горячки…».

«И взмолилась толпа бесталанная –

Эта серая масса бездушная…».

Или

Ты мне можешь надоесть с полушубками,

В сером платьице с узорами блеклыми…».

Синий и Голубой цвета

Символическое значение синего цвета, по утверждениям А. Вежбицкой и П.В. Яньшина, давно легло в основу традиционно-поэтической образности. Синее небо, синее море – образы, пришедшие из фольклора и обозначающие безграничность определяемого им пространства. У Высоцкого синий цвет также приобретает значение безграничн ого пространства. Ярко это проявилось в стихотворении «Бодайбо»:

ого пространства. Ярко это проявилось в стихотворении «Бодайбо»:

«Здесь леса кругом гнутся по ветру,

Синева кругом – как не выть!

Позади – шесть тысяч километров,

А впереди – семь лет синевы…».

Голубой цвет, вбирая все характерные для синего значения, приобретает и свои семантические оттенки, связывающие его образ в искусстве, литературе, психоанализе с небесной чистотой, покоем, безмятежностью.

У Высоцкого голубой цвет символизирует мечтательность, но в тоже время и ощущение безнадежности:

«Но где же он, мой «голубой период»?

Мой «голубой период» не придет!».

Голубой ассоциативно или напрямую связан с темой творчества, вдохновения, поиском гармонии и покоя, которые немыслимы без особого лиризма и внутренней свободы

«Мой «голубой период» не придет!» - в этих горьких словах звучат и отголоски излишней боязни оказаться талантливым не в той мере, в какой хотелось бы.

Красный, Желтый и Зеленый цвет

Красный, желтый и зеленый цвета ассоциируются со светофором:

« И только красный, желтый цвет – бесспорны,

Зеленый – тоже: зелень в хлорофилле,

Поэтому трехцветны светофоры

Для тех, кто пеш и кто в автомобиле».

К расный цвет Высоцкий соотносит с образом «социального прогресса», превратившийся в неизменный спутник советского быта:

расный цвет Высоцкий соотносит с образом «социального прогресса», превратившийся в неизменный спутник советского быта:

«Сколько лет счастья нет,

Впереди - все красный свет».

Красный – помпезно-революционный:

«Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,

Кровь на снегу - и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками

Егеря - но не дрогнет рука, -

Оградив нам свободу флажками,

Бьют уверенно, наверняка».

З еленыйцвет, так или иначе, связан в каждом сознании с обозначением травы или растительного мира в целом

еленыйцвет, так или иначе, связан в каждом сознании с обозначением травы или растительного мира в целом

« И вот опять – вагоны,

Перегоны, перегоны,

И стыки рельс отсчитывают путь,-

А за окном – в зеленом

Березки и клены, -

Как будто говорят: «Не позабудь!».

Но это зеленое обращается порой в «змеиное», «пахучее», «противное»:

« У вина достоинства, говорят, целебные,-

У вина достоинства, говорят, целебные,-

Я решил попробовать – бутылку взял, открыл…

Вдруг оттуда вылезло чтой-то непотребное:

Может быть, зеленый змий, а может крокодил!

А оно – зеленое, пахучее, противное-

Прыгало по комнате, ходило ходуном,-

А потом послышалось пенье заунывное-

И виденье оказалось грубым мужуком!».

Ж елтого цвета у Высоцкого не много.

елтого цвета у Высоцкого не много.

«Растворимой мне махры,

Зять – подохнет без икры,

Тестю, мол, даешь духи для опохмелки!

Двум невесткам – все равно,

Мужу сестрину – вино,

Ну а мне – вот это желтое в тарелке!».

В этом желтом в тарелке для героя стихотворения заключено не просто представление о еде как таковой, а целый сонм переживаний и дум о прекрасном; с другой же стороны в подобном цветовом обобщении сквозит паническая растерянность «контуженого» изобилием провинциального эмиссара перед реальным воплощением желаемого [4].

Сам Высоцкий, отвечая на вопрос о природе этого метонимического цветообраза, воплощающего собой и жалкость, и убогость материальных запросов героя, признавался: «Я, правда, не знаю, что это – «желтое в тарелке». Но я помню: были какие-то такие банки консервные, они сейчас исчезли, и на них была нарисована тарелка и на ней – что-то желтое. Может, это было манго…»

К ак было сказано выше, Высоцкий мало употребляет желтого цвета в своих произведениях. Вместо желтого он использует золотой цвет, более яркий, экспрессивный, заметный:

ак было сказано выше, Высоцкий мало употребляет желтого цвета в своих произведениях. Вместо желтого он использует золотой цвет, более яркий, экспрессивный, заметный:

«На тебя, отраву, деньги, словно с неба сыпались –

Крупными купюрами, «займом золотым»»;

З аключение

аключение

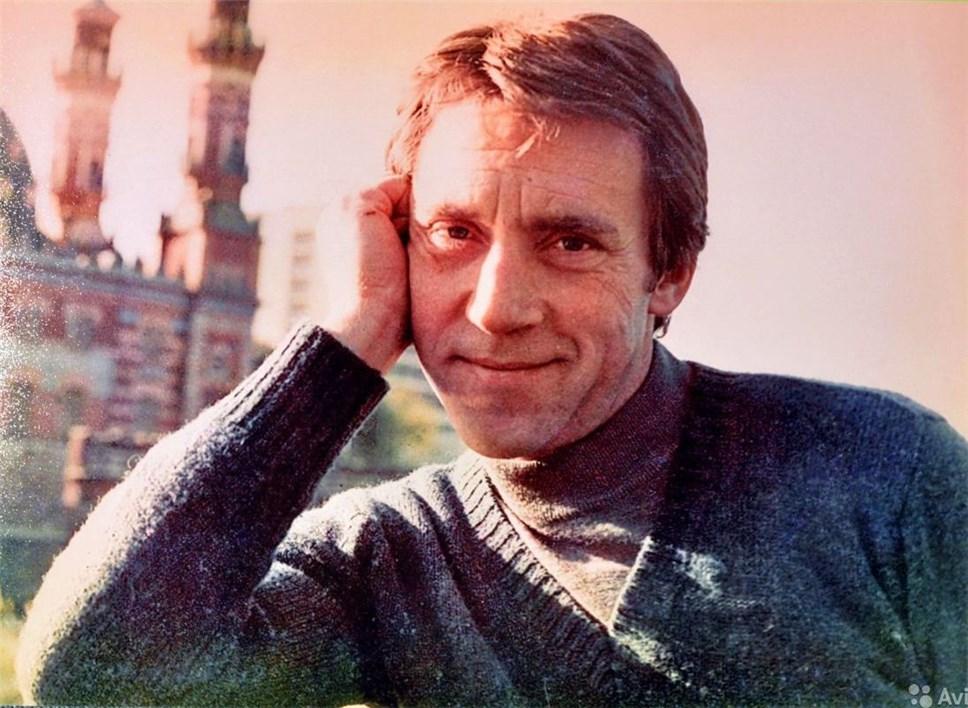

Проанализировав произведения В. Высоцкого из его первого сборника «Нерв» на предмет выявления цвета пришел к выводу, что у Высоцкого - свое особое отношение к цвету. Главным объектом его творчества становятся люди, люди разных социальных слоев. Это объясняется разными эпохами, в которых жили музыкант и поэт, а, следовательно, и разными взглядами на жизнь. Владимир Высоцкий - человек двух поколений. Это были нелегкие годы. Возможно, именно из этого и складывались его цветовые предпочтения. Как было сказано раннее, доминирующие цвета в творчестве Высоцкого - черный и белый. Но музыканту был важен не цвет как таковой, а его эмоциональная сторона и психологическое раскрытие цвета.

Сам стих Высоцкого – стих прозаированный. Отсюда - его принципиальная «негладкость», наличие в нем порой каких-то ритмических «заусениц», складываемых мелодией и пением, но нередко ощутимых при попытках прочесть стихи вслух, продекларировать их. Но это вовсе не означает, что такой стих «хуже» стиха плавного, без интонационных препятствий. Чрезмерная гладкость может привести к монотонности, когда сознание читателя ни на чем не останавливается, ни за что не цепляется, а как бы отбивает такт, соответствующий использованному стихотворцем размеру.

С писок используемой литературы.

писок используемой литературы.

Бестужев-Лада И. Открывая Высоцкого. Московский рабочий, 1989.

Энциклопедия знаков и символов / О.В.Вовк. – М.: Вече, 2006. – 528с.

Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Выпуск II / Сост. А.Е.Крылов и В.Ф.Щербакова. – М.: ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1998. – 672с.

Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Выпуск III Т2 / Сост. А.Е.Крылов и В.Ф.Щербакова. – М.: ГКЦМ В.С.Высоцкого, 2000. – 624с.

Нерв: Стихи / Составление Р.И.Рождественского. Текстологическая подготовка и примечания А.Е.Крылова. – 5-е изд., испр. – М.: Современник, 1992. – 208с.

Литературная энциклопедия терминов и понятий. Сост-ль А.Н.Николюкин, М.: НПК «Интервак», 2001.

Новиков В.И. Писатель В.Высоцкий. «В Союзе писателей не состоял…», М.: Интерпринт, 1991.

Яньшин П.В. Эмоциональный цвет. – М., 1996.

униципальное казенное образовательное учреждение

униципальное казенное образовательное учреждение Введение

Введение «Мне есть что спеть, представ перед всевышним,

«Мне есть что спеть, представ перед всевышним, Основным цветом в произведениях Высоцкого является черный. Он показывает какое-то необыкновенно глубокое восчувствование трагедийного. Так, в песнях военной тематики – черный цвет везде угрюмо символичен, становится признаком несчастья, ужаса. Это земной поклон тяжкой солдатской страде и сострадание к нашим солдатам, оказавшихся в фашистском плену, а также «загремевшим» в штрафные батальоны смертников

Основным цветом в произведениях Высоцкого является черный. Он показывает какое-то необыкновенно глубокое восчувствование трагедийного. Так, в песнях военной тематики – черный цвет везде угрюмо символичен, становится признаком несчастья, ужаса. Это земной поклон тяжкой солдатской страде и сострадание к нашим солдатам, оказавшихся в фашистском плену, а также «загремевшим» в штрафные батальоны смертников И теперь я проснулся от длительной спячки,

И теперь я проснулся от длительной спячки,  ого пространства. Ярко это проявилось в стихотворении «Бодайбо»:

ого пространства. Ярко это проявилось в стихотворении «Бодайбо»:

расный цвет Высоцкий соотносит с образом «социального прогресса», превратившийся в неизменный спутник советского быта:

расный цвет Высоцкий соотносит с образом «социального прогресса», превратившийся в неизменный спутник советского быта: еленыйцвет, так или иначе, связан в каждом сознании с обозначением травы или растительного мира в целом

еленыйцвет, так или иначе, связан в каждом сознании с обозначением травы или растительного мира в целом  У вина достоинства, говорят, целебные,-

У вина достоинства, говорят, целебные,- елтого цвета у Высоцкого не много.

елтого цвета у Высоцкого не много. ак было сказано выше, Высоцкий мало употребляет желтого цвета в своих произведениях. Вместо желтого он использует золотой цвет, более яркий, экспрессивный, заметный:

ак было сказано выше, Высоцкий мало употребляет желтого цвета в своих произведениях. Вместо желтого он использует золотой цвет, более яркий, экспрессивный, заметный: аключение

аключение писок используемой литературы.

писок используемой литературы.