Туристическая тропа по селу Баклань

1. Начало маршрута: школьный музей, зал №1

-«История села Баклань»

Первые упоминания о селе Баклань относятся к 1457 году. После этого на протяжении 200 лет о Баклани ничего не известно. О происхождении названия села существует несколько версий ; 1-я : в этих местах водилось большое количество птиц бакланов; 2-я: когда-то здесь охотники ранили в бок лань , а место где развели костёр и зажарили её, назвали Боклань. В последнее время появилась ещё одна версия , суть которой в следующем . Село Баклань расположено на высоком правом берегу реки Судость. Слева заливной луг , по древне -русски « лан» . Сбоку « лана» - село Баклань. В Почепском краеведческом музее есть справки о том, что в конце XVII века Почепская волость с местечком Баклань принадлежала А.Д. Меншикову, а в исторической справке о селе Баклань из Черниговских епархиальных Известий мы находим выдержку из письма Меншикова гетману Скоропадскому: «Ваше ясновельможность, извольте, по всей к нам приязни, дать универсал на Бакланскую сотню, которая издревле поселена на Почепской земле»

Об истории нашего села в 18 веке сохранились достоверные сведения. Первым владельцем местечка Баклань в 18 веке был князь Русов, затем в 1718 году земли были отданы Антипу Соколовскому( на окраине села имеется небольшой лесок который и ныне называется Соколовский ).Население составляло около 100 дворов. Затем правил нашими землями Иван Неклюев. а в1750 году Елизавета Петровна пожаловала наши земли Алексею Разумовскому. Наконец с 1760 года владельцем Баклани стал Кирилл Разумовский .

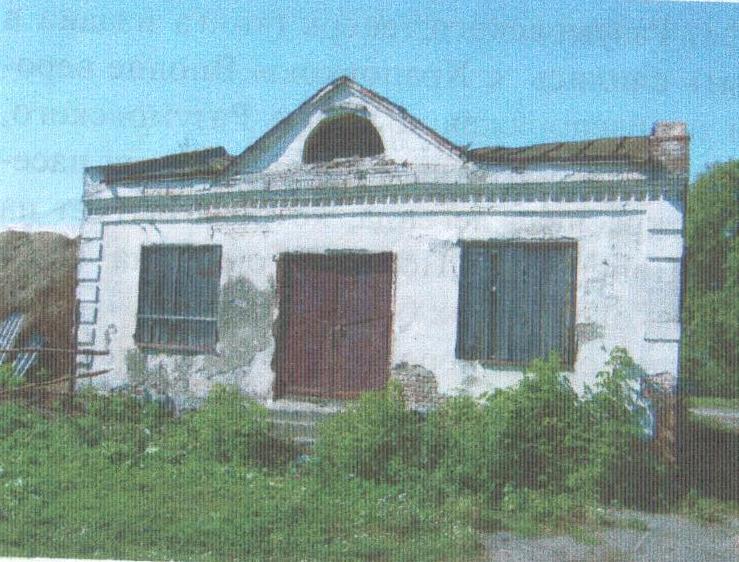

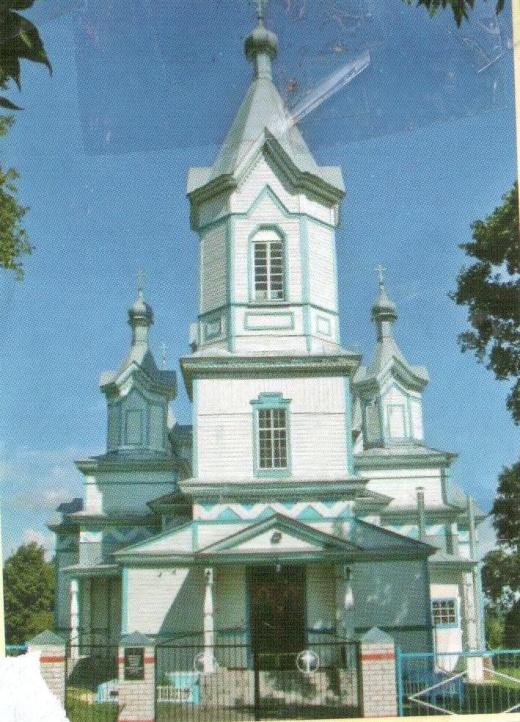

В селе была маслобойня, дававшая до 1000пудов масла в месяц. Предполагают, что такая была единственная в России. Через реку проходило 5 мостов, имелось 2 церкви: святителя Николая ( к сожалению её уже нет) и Преображения Господня ныне действующая, которую восстановили и освятили в 1915 году. Три раза в год в Баклани проходили ярмарки на Егорьев день( 6 мая), Вербное воскресенье, на Михайлов день.

Продавали бочки, сбрую, гребни, сало, мёд и многое другое. Ярмарки проходят и в настоящее время. Бывал в Баклани и внук К.А.Разумовского А.К Толстой. Последним владельцем Баклани был Александр Иванович Барановский , который приобрёл имение у Головиной, управляющим в имении был Сосковский.

Однако в 1917 году в России произошла революция с ног на голову перевернувшая всю жизнь в России и в Баклани в частности.

Здание администрации. Старая улица Баклани

Центральная площадь села Окраина села. Городище

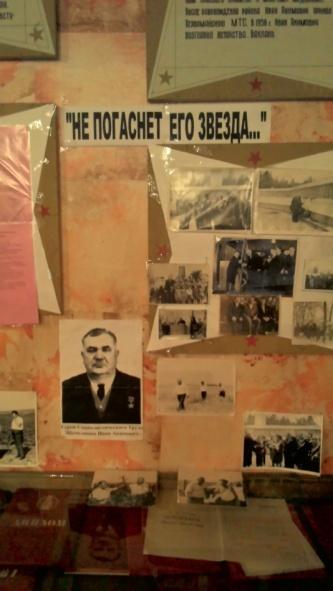

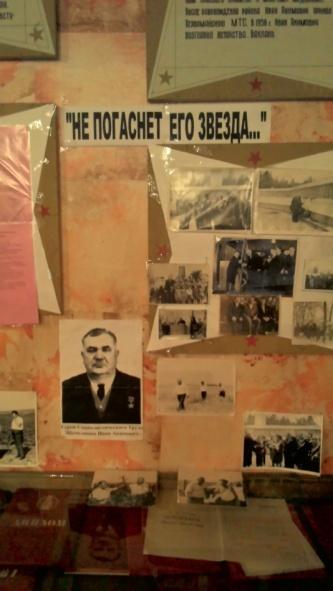

2. Мемориальная доска Герою Социалистического труда Щемелинину И.А.

- «Не погаснет его звезда» (биография И.А. Щемелинина)

Сила человека – труд.

Слава человека - труд.

Счастье человека – труд.

« Человек сам себе судьбу делает, сам звёзды зажигает», - часто говорил эти слова бывший директор совхоза « Баклань « Иван Акимович Щемелинин, человек богатый своей судьбой. В народе его звали Большим Иваном, Иваном – Горой.

Ростом его действительно бог не обидел. Но дело не только в богатырском росте Щемелинина.

В русском языке есть три главных слова – земля, хлеб, сеятель, эти слова как бы отражают характер Ивана Акимовича, соединены в нём воедино. Оттого и могучесть в человеке такая….

Родина Щемелинина Ивана Акимовича – большое село Семцы. Семья Щемелининых была бедная , тяжёлое детство выпало на долю Ивана. Он закончил только церковно – приходскую школу. Дальше учится не пришлось : надо было помогать большой семье. Работал на отцовском клочке земли. Песчаные почвы больших урожаев не давали , семья голодала. Пришлось податься на заработки , и 18 – летний подросток идёт работать на Рамасухскую железнодорожную ветку. Но любовь к земле всё же возвратила Ивана Акимовича в родное село и с присущей ему энергией трудился на родной земле. Трудолюбие и юношеский порыв не остались не замеченными. Колхозники сельхозартели в 1932 году избрали его бригадиром полеводческой бригады.

В 1935 году Почепский райком партии рекомендовал Ивана Акимовича председателем соседнего колхоза, а в конце года он уезжает учиться в Смоленскую Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу. Затем односельчане избрали его председателем колхоза.

По рекомендации партийных органов в 1939 году Иван Акимович избирается председателем Семецкого сельского совета. Много сил и энергии он отдал укреплению колхозов , входящих в состав сельского совета, подъёму культуры села, развитию народного образования, здравоохранения и другим вопросам.

Хорошо земля расцветала,

Поднималась и крепла страна.

Только б жить!..

Но грянула война….

Пахарь и воин – и былинное, и реальное сочетание, вот и земледелец Иван Щемелинин в грозный для Родины час поменял плуг на винтовку и вместе со своей семьёй ушёл в партизаны. В отряде имени Фурманова Иван Акимович возглавил разведку и подрывное дело. Указом от 29 августа 1946 года он был награждён орденом Красного Знамени, а позднее другими медалями.

В январе 1944 года Иван Акимович получает новое назначение: его утвердили директором Первомайской МТС. Под руководством заботливого директора МТС стала лучшей в области.

В области началось укрупнение хозяйств. К небольшому птицеводческому совхозу «Баклань» присоединили 6 отстающих колхозов. И вот в 1958 году это хозяйство возглавил Иван Акимович. За 26 лет работы в качестве руководителя хозяйство стало одним из лучших в области. Если Брянщина была своего рода « картофельная Кубань», то « Баклань» в Почепском районе, да может ещё два – три хозяйства , являлись коренниками на самой картофельной Брянщине. От них другие хозяйства получали семенной элитный и суперэлитный картофель.

На протяжении многих лет коллектив хозяйства « Баклань» завоёвывал первенство в социалистическом соревновании среди хозяйств района. области, республики. Трижды за высокие показатели он награждался переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, был занесён на Всероссийскую Доску Почёта на ВДНХ СССР.

85 рабочих и специалистов награждены орденами и медалями Родины.

А самому Ивану Акимовичу Щемелинину за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличение производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Президиум Верховного Совета СССР Указом от 22 марта 1966 года присвоил звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали « Серп и Молот». Его имя неоднократно заносилось на районную и областную доску Почёта.

Награды Ивана Акимовича Щемелинина:

- 22 марта 1966 года – золотая звезда Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина.

- 24 мая 1971 года - 2-й Орден Ленина;

- 21 января 1974 года – Орден Октябрьской Революции;

- 29 августа 1949 года – Орден Красного Знамени;

- медаль « За боевые заслуги»;

- медаль « За победу над Германией в ВОВ от 25 августа 1946 года;

- медаль « Партизану Отечественной войны 2степени»;

- юбилейная медаль « за доблестный труд в ознаменование 100- летия со дня рождения В.И.Ленина;

- юбилейная медаль « 20 лет Победы в ВОВ»;

-юбилейная медаль « 50 лет Вооружённых Сил СССР»;

- юбилейная медаль « 60 лет Вооружённых Сил СССР»;

- медаль « Ветеран труда от 25 ноября 1982 года»;

- серебряная медаль ВДНХ СССР;

- бронзовая медаль ВДНХ СССР от 7 августа 1980 года;

- бронзовая медаль ВДНХ СССР от 18 августа 1964 года;

-юбилейная медаль « 30 лет Победы в ВОВ».

За четверть века , что возглавлял совхоз Иван Акимович было построено 35 производственных помещений, Дом культуры, столовая, детсад – ясли, торгово- бытовой комплекс, 150 благоустроенных квартир, более 200 домов при помощи государства построили сами рабочие. Всего на строительство было израсходовано свыше 20 миллионов рублей.

Сегодня от былой славы « Баклани» не осталось и следа, только многие постройки , асфальтированная дорога ,что связала село с районном, напоминают о былой славе.

Но до сих пор горит звезда Ивана Акимовича Щемелинина в сердцах жителей

« Баклани», горит и согревает теплом. Исконный хлебороб Иван Акимович сумел передать и привить любовь к земле молодым , сумел привить уважение к непривлекательности физической тяжести труда.

В 2013 году на здании сельской администрации открыта мемориальная доска в честь И.А.Щемелинина.

Светит нетленная звезда, звезда Памяти с неба, освещает село Баклань, что над Судостью рекой, и вселяет надежду в сердца бакланцев.

Таких людей не всюду встретишь.

Таких людей – искать, искать..

А если встретишь, то заметишь

И будешь с них примеры брать.

3. Обелиск погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны

«Помним их имена»

В ночь на 22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии, нарушив договор о ненападении, вторглись на территорию СССР. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1419 дней и ночей. К началу июля 1941 года около 200 тысяч жителей Брянщины были призваны в действующую армию.

Уже на 3-й день войны , 24 июня 1941 года 76 моих односельчан было призвано на фронт. Многие сразу же попали на передовую.

наших земляков погибли и пропали без вести их имена занесены в книгу памяти № 8 и золотыми буквами высечены на обелиске в центре села Баклань.

4. Братская могила в селе Баклань :

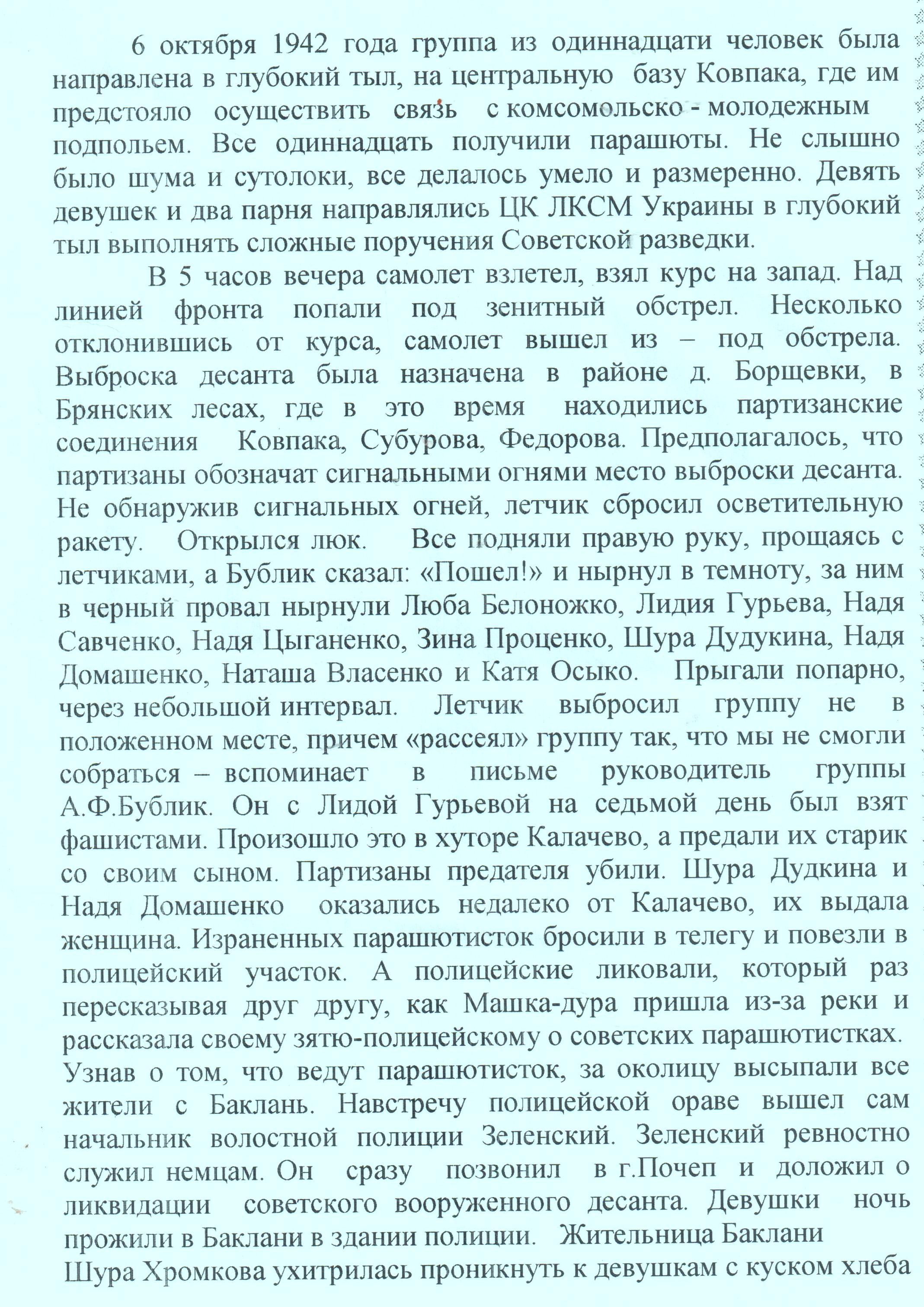

«История парашютного десанта»

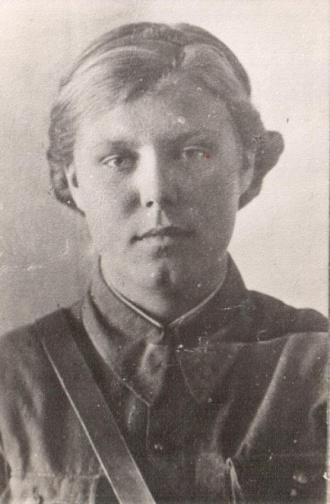

В селе есть братская могила, где захоронены те, кто погиб, защищая моё родное село:

Старший политрук Картинкин Пётр Захарович,

старший сержант Храмцов Павел Иванович,

Кавезин Василий Сергеевич,

Маршнёв Кондратий Фёдорович,

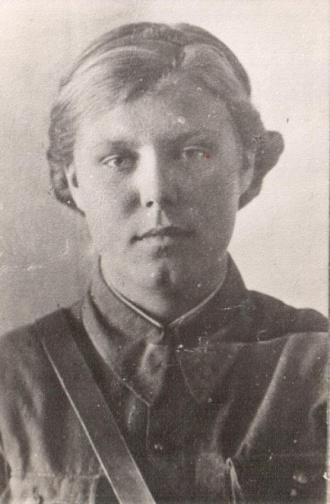

Наталья Власенко

Наталья Власенко Екатерина Осыко

Екатерина Осыко

5. «Гетманский дворец в селе Баклань»

Наибольшую известность наше село получило в результате того , на его территории некогда находился уникальнейший памятник русской архитектуры « Бакланский дворец».

Что дворец считался редкостью видно из грамоты императрицы Елизаветы Петровны, данной гетману Разумовскому 5 июня 1750 года .При перечислении городов и сёл, даруемых императрицей , Бакланский дворец значился отдельно , сам по себе: значит он заслуживал отдельного внимания, если ставился на ряду с такими городами и местностями , как Ямполь, Батурин, Гадяцкой замок с Чеховской волостью. Этой ссылкой подтверждается , что постройка дворца никоим образом не может быть отнесена ко времени царствования Екатерины 2 , как многие думают , а также дворец не мог быть построен гетманом Разумовским, как утверждалось ранее в сочинении Оттона Фон Гунна в его путешествиях по Малороссии в 1806 году. Как утверждается в статье из журнала « Живописная Россия» в 1901 году: « Постройка дворца может относиться ко времени гетмана Мазепы, воздвигавшего капитальные сооружения , или Богдана Хмельницкого, во время примирения последнего с Казимиром. Существует даже версия , что устройство дворца в Баклани было вызвано политическою необходимостью в силу прекращения расширения Московского государства , доходившего до Почепа. В борьбе Польши с Москвою за Малороссию, сами поляки могли натолкнуть Хмельницкого на мысль основать свою резиденцию в Баклани, как противовес Московским захватам; могли рекомендовать, или даже послать лучшего архитектора, для сооружения великолепного здания. При самом поверхностном взгляде на дворец можно было убедиться в смешанности стиля последнего: подделка византийского, приноровленного к вкусам поляков и малороссов. Удобное положение Баклани от главных пунктов Малороссии, раньше Новгород – Северского княжества, по видимому и заставило гетманов назначить Баклань сотенным местом, также как и устроить здесь дворец, очевидно предназначавшийся для постоянного гетманского пребывания, но в силу неизвестных причин обращённый в летнюю резиденцию правителей Украины». Трудно представить всю прелесть расположения бывшей гетманской усадьбы. Она расположена на высоком берегу реки Судости, от которого начинается крутой обрыв к реке. Обрыв покрыт всевозможной растительностью, к нему ведут многочисленные дороги и дорожки, при начале обрыва находились расчищенные площадки, откуда можно было любоваться видом реки: внизу широкой серебряной полосой разливается Судость, преграждённая массивной плотиной; река благодаря этой плотине, похожа на один из пейзажей Волги, начиная от Казани; находящаяся на плотине внушительного размера мельница и другие экономические постройки похожи на какие-то игрушечные домики, глядящиеся в синеву воды. За рекой тянется сень лиственных лесов.

Сам парк имел когда-то искусственные насыпи, отлогие холмы, массу укромных тенистых уголков, открытых полянок, по парку проходили широкие дороги, обсаженные деревьями.

В середине парка располагался и сам гетманский дворец.

Изящное, со вкусом отделанное, здание эффектно высматривает среди окружающей его зелени. Белый под чёрно-серой крышей дворец казался великолепным. Видом своим он отчасти напоминает виллу какого-то западного европейца, расположенную в окрестностях Версаля.

Здание трёхэтажное с подвальным этажом, затейливой архитектурой и массивными балконами, позволявшими любоваться видом реки и парка. Первый этаж этого здания был выложен из кирпича, а второй этаж- деревянный. Однако по своей архитектуре оба этажа хорошо сочетались друг с другом, и, не зная этого, на первый взгляд, трудно было предположить, что столь различные материалы постройки так слились в едином целом замысла автора проекта.

Кроме главного подъезда, на который опирается один из балконов, во дворец ведут другие боковые входы, устроенные в виде фонариков. Здание венчается восьмиугольным возвышением над всем дворцом; вокруг этого возвышения с каждой стороны устроены полукруглые окна, проводящие свет в главную залу дворца второго этажа, зал был большой круглой формы, над которым возвышался свод высокого купола, отделённого от зала хорами.

Везде было много хорошо выполненных росписей, центральное место среди которых занимало изображение богини Дианы.

С дальней стороны ко второму этажу примыкала длинная галерея, поставленная на колоннаде, в которой размещалась столовая , галерея выходила прямо в парк, где на поднимавшемся склоне горы росло много лип, акаций и цветов.

Наверху, над куполом дворца, высилась небольшая мачта, служившая для подачи сигналов о сборе с помощью поднятого вымпела, который был виден издалека.

С четвёртой стороны, со стороны главного фасада, перед дворцом была довольно большая поляна, пересекаемая дорогой , с которой весь дворец был виден открытым. Расстояние от дороги до дворца было как раз таким, что взор проезжающего или проходящего мог сразу охватить всё здание, но вместе с тем настолько близко, чтобы в поле зрения не входило ничего лишнего и ненужного, с верх того, что требуется для получения должного впечатления от созерцаемого.

При дворце имелись конюшни, псарня и другие службы, нужные для охоты, пирушек и выездов. В 1922 го

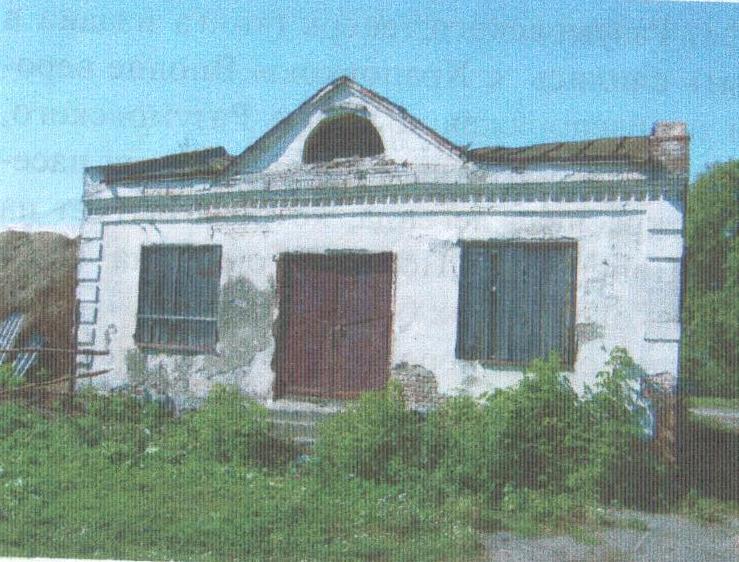

В 1922 году дворец был полностью разрушен. Осталась лишь только постройка для прислуги.

6. «Баклань торгово-купеческая»

Три раза в год в Баклани проходили ярмарки на Егорьев день( 6 мая), Вербное воскресенье, на Михайлов день.

Продавали бочки, сбрую, гребни, сало, мёд и многое другое. Ярмарки проходят и в настоящее время.

В Баклани была целая торговых рядов, от которой в настоящее время сохранилось лишь полуразрушенное здание старого магазина купца Чернобородова. На этой улице было 2 крупных здания, принадлежавших купчихе Шапиро: двухэтажный дом со складом в подвальном помещении одноэтажный магазин. Среди жителей Баклани было много евреев, которые занимались торговлей . Среди них Микуль, Зелик, Брун, Гулька, Авраам. Они вкладывали деньги в банк и казначейство под проценты. Кроме того, получали доход от реализации пеньки, конопляного масла, табака, мака, вина и керосина, а также имели хлебопекарню. Большую прибыль приносила сельскохозяйственная продукция и мёд.

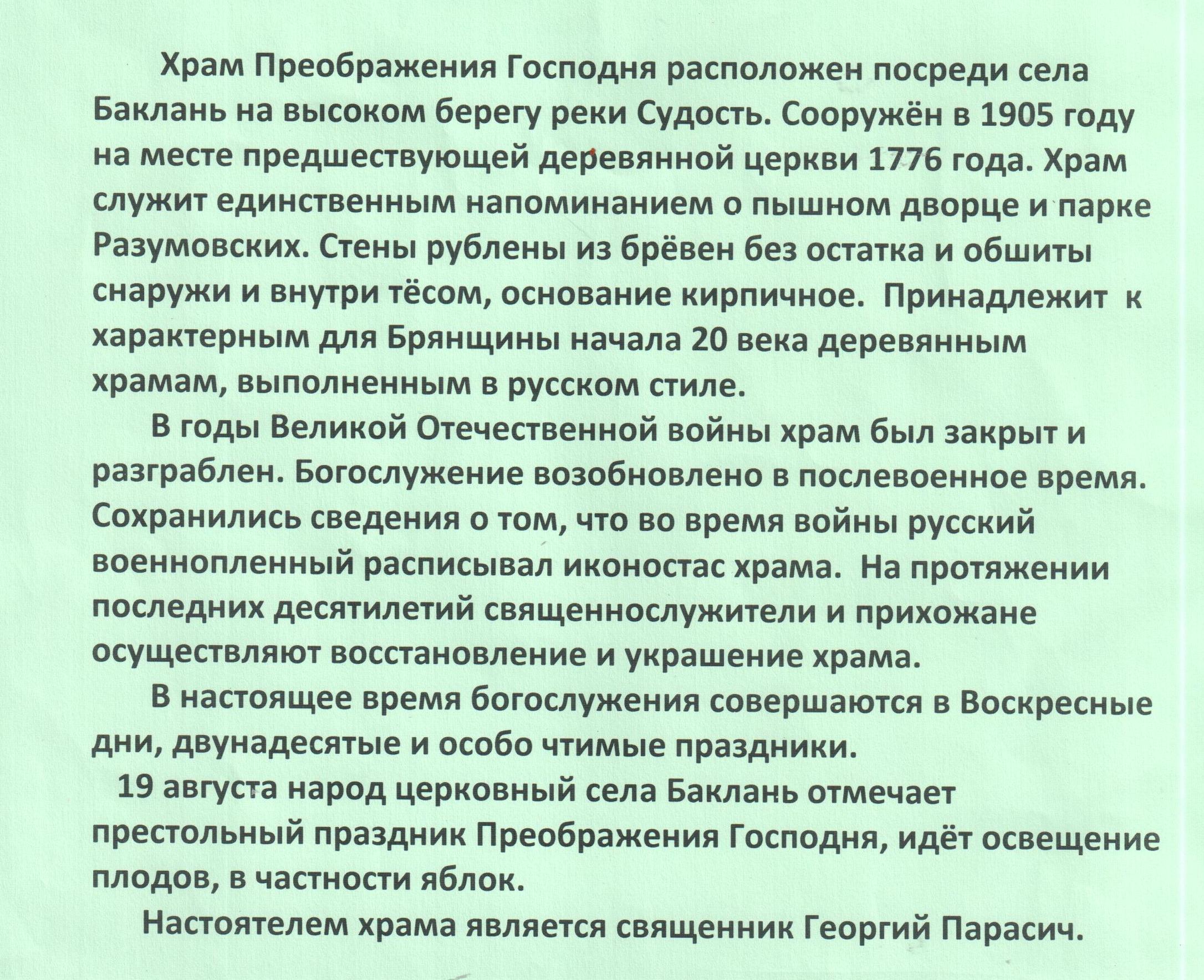

7. Церковь Преображения Господня .

«Свечи, зажжённые нами во здравие»

8. Школа.

«История Бакланской школы»

Первые упоминания об открытии школы в селе Баклань Мглинского уезда можно найти в исторической справке из Черниговских епархиальных Известий: « По переписи 1767 года при церквях Преображения Господня и Святого Николая были школы, в одной, детей грамоте обучал дьячок, в другой псаломщик.

Первым учителем земской школы в Баклани с 1891 года был Вертёлко Апалинарий Фомич.

В конце 19 века бывший генерал Барановский Александр Алексеевич выиграл в карты имение у помещицы Головиной, расположенное в селе Баклань. По иниациативе дочери Барановского , с помощью его сына Юрия, председателя земства, была построена в 1912 году школа для крестьянских детей. В 1913 году школа приняла первых учеников. В школе было 4 класа.

Первый выпуск десятиклассников был сделан 1940 году, первый послевоенный выпуск в 1953 году

С 1953 года школа сделала 56 выпусков старшеклассников. Путёвки в жизнь получили 3500 выпускников. Многие из них достигли успехов на трудовом поприще.

Старое здание школы просуществовало до 90 годов. В 1988 году была пущена в строй новая школа

Наталья Власенко

Наталья Власенко Екатерина Осыко

Екатерина Осыко