© 2025, id88054706 55 0

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Учебно-методический комплекс к образовательной программе дополнительного образования "Аккомпанемент"

данный комплекс содержит результат многолетнего опыта работы в школе искусств, помогает оптимизировать уроки аккомпанемента в музыкальных школах и школах искусств

Просмотр содержимого документа

«Учебно-методический комплекс к образовательной программе дополнительного образования "Аккомпанемент"»

Детская школа искусств

Отдела образования г.Жезказгана

Управления образования Карагандинской области

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

К программе дополнительного образования детей

«Аккомпанемент»

Составитель

преподаватель ДШИ Шин Ж.С.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

К программе дополнительного образования детей

«Аккомпанемент»

Составитель

преподаватель ДШИ Шин Ж.С.

рецензент

Почётный профессор КНК им. Курмангазы,

почётный работник образования,

преподаватель колледжа искусств им. Таттимбета.

Плицын О.В.

Жезказган 2021

От составителя

Аккомпанемент – одна из составляющих комплексного подхода в воспитании юного музыканта. Уроки аккомпанемента позволяют приобрести новые исполнительские навыки, расширить репертуарные рамки, познакомиться с лучшими образцами русской, зарубежной и отечественной вокальной и инструментальной музыки. Предмет «Аккомпанемент» помогает усовершенствовать модель выпускника Детской школы искусств

Учебно-методический комплекс к программе дополнительного образования детей «Аккомпанемент» предназначен для преподавателей детских музыкальных школ и фортепианных отделений детских школ искусств.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главной задачей образовательной политики Республики Казахстан в сфере дополнительного образования является обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Следовательно, современный учитель должен искать новые формы и методы обучения, активно сочетать их с новыми педагогическими технологиями.

Инновационные образовательные идеи заключаются в повышении качества обучения, формировании положительной мотивации и изменении организации обучения через сочетание традиционных методов обучения и инновационных технологий.

Учебно-методический комплекс по предмету «Аккомпанемент» это оптимальная система (комплекс) учебно-методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых дополнительной программой в области музыкального искусства «Аккомпанемент» в детской школе искусств.

Учебно-методический комплекс направлен на обновление содержания и структуры воспитания на основе углубления его эстетической направленности всемерного использования современного инновационного опыта.

Доступность дополнительного музыкального образования приводит к необходимости дополнять устаревшие программы по фортепиано, фортепианному ансамблю и аккомпанементу, так как современная модель ученика ДШИ коррелирует с четким представлением о конечной цели обучения, которая может выражаться в конкретно обозначенных результатах деятельности учащихся к моменту выпуска.

Цель разработки УМК «Аккомпанемент»

Оптимизировать процесс по изучению дисциплины, изложить алгоритм самостоятельного участия учащегося в процессе обучения, создать необходимые условия для качественного усвоения предмета, реализации целей обучения, воспитания и развития обучающихся, активизации их учебно-познавательной деятельности и управления ею.

Задачи УМП «Аккомпанемент»:

- подготовка учебно – методического обеспечения учебного предмета;

- систематизация содержания учебного предмета, с учетом требований потребителя образовательной услуги;

- оснащение образовательного процесса учебно-методическими, справочными и другими материалами, которые способствуют расширению кругозора, развитию музыкального вкуса, повышению мотивации к обучению игре на фортепиано, а также подготовке одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;

- внедрение инновационных преподавательских технологий и активных методов обучения в преподавании предмета согласно реализуемой технологии обучения;

- правильное планирование и организация самостоятельной работы обучающихся, контроля результатов их обучения;

-Введение критериев, позволяющих оценивать процесс усвоения знаний

- обеспечение охраны жизнедеятельности при проведении учебных занятий.

-Оказание методической помощи педагогам ДМШ и ДШИ

Учебно-методический комплекс призван обеспечить целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение в процессе освоения образовательной программы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АККОМПАНЕМЕНТ»

Рабочая программа учебного предмета «Аккомпанемент».

Содержание предмета по годам обучения.

Методические рекомендации по изучению предмета.

Анализ произведений в классе аккомпанемента

Самостоятельная работа обучающихся.

Контроль и критерии оценок изучения учебного предмета.

Учебная литература: рекомендуемые к изучению произведения разной сложности

Работа на занятиях по аккомпанементу основывается на целом ряде принципов обучения, таких как:

• Доступность, посильность (в освоении материала идти от простого к сложному);

• Последовательность (повторять, усложнять);

• Системность (от конкретного факта или набора фактов к системе знаний, от отдельных приёмов исполнительства к созданию художественного образа);

• Востребованность материала (он должен быть технически доступен, образно интересен, сценичен);

• Преемственность (умения и знания передавать «от старших - младшим»);

• Творческий подход (искать пути и формы реализации каждого ученика).

Главное - дать возможность всем детям, пришедшим учиться в школу искусств, шанс удовлетворить свой интерес, проявить способности, раскрыть свой внутренний мир, помочь сформировать положительную самооценку.

ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ

«АККОМПАНЕМЕНТ»

ДЛЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Пояснительная записка

В настоящее время в области музыкального обучения существуют две тенденции. Первая связана с разработкой новых методик и технологий образовательного процесса – педагогическими инновациями. Вторая заключается в строгом следовании традиционным установкам. Очевидно, что в контексте совершенствования музыкального образования особое значение принадлежит обеим из обозначенных тенденций, так как эффективность внедрения новшеств обусловлена обязательным учетом накопленного педагогического опыта.

Важнейшей задачей внедрения современных подходов в процесс музыкального развития детей является оценка разной степени их одаренности и в этом смысле – создание различных по уровню сложности методических разработок, пособий, репертуарных сборников для обучения.

Выпускники музыкальных школ и школ искусств должны быть разносторонне образованными музыкантами, обладать многими музыкально-исполнительскими навыками, полученными в результате изучения целого комплекса музыкальных дисциплин: теории музыки, сольфеджио, музыкальной литературы, хорового пения, специального инструмента, ансамбля, аккомпанемента.

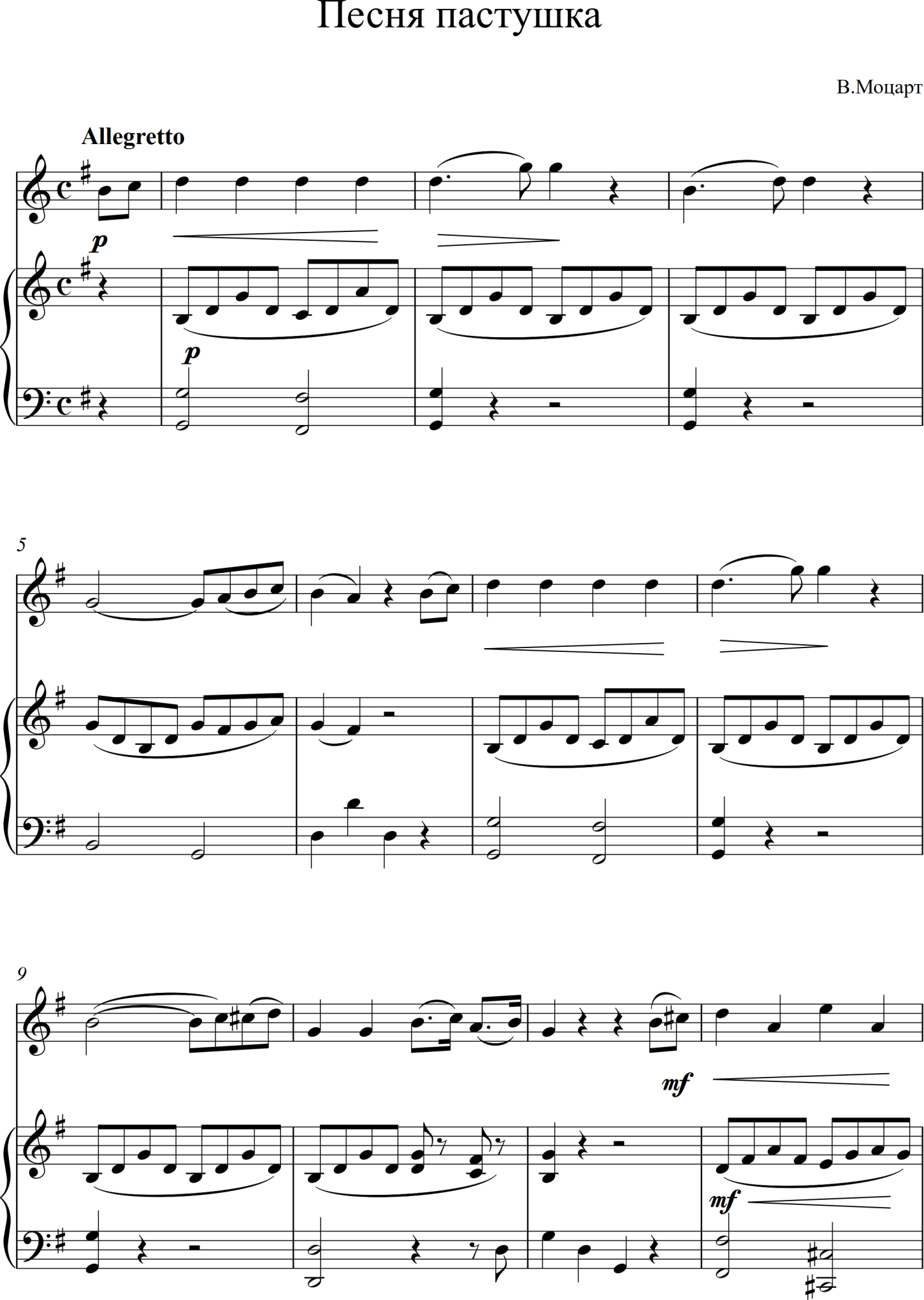

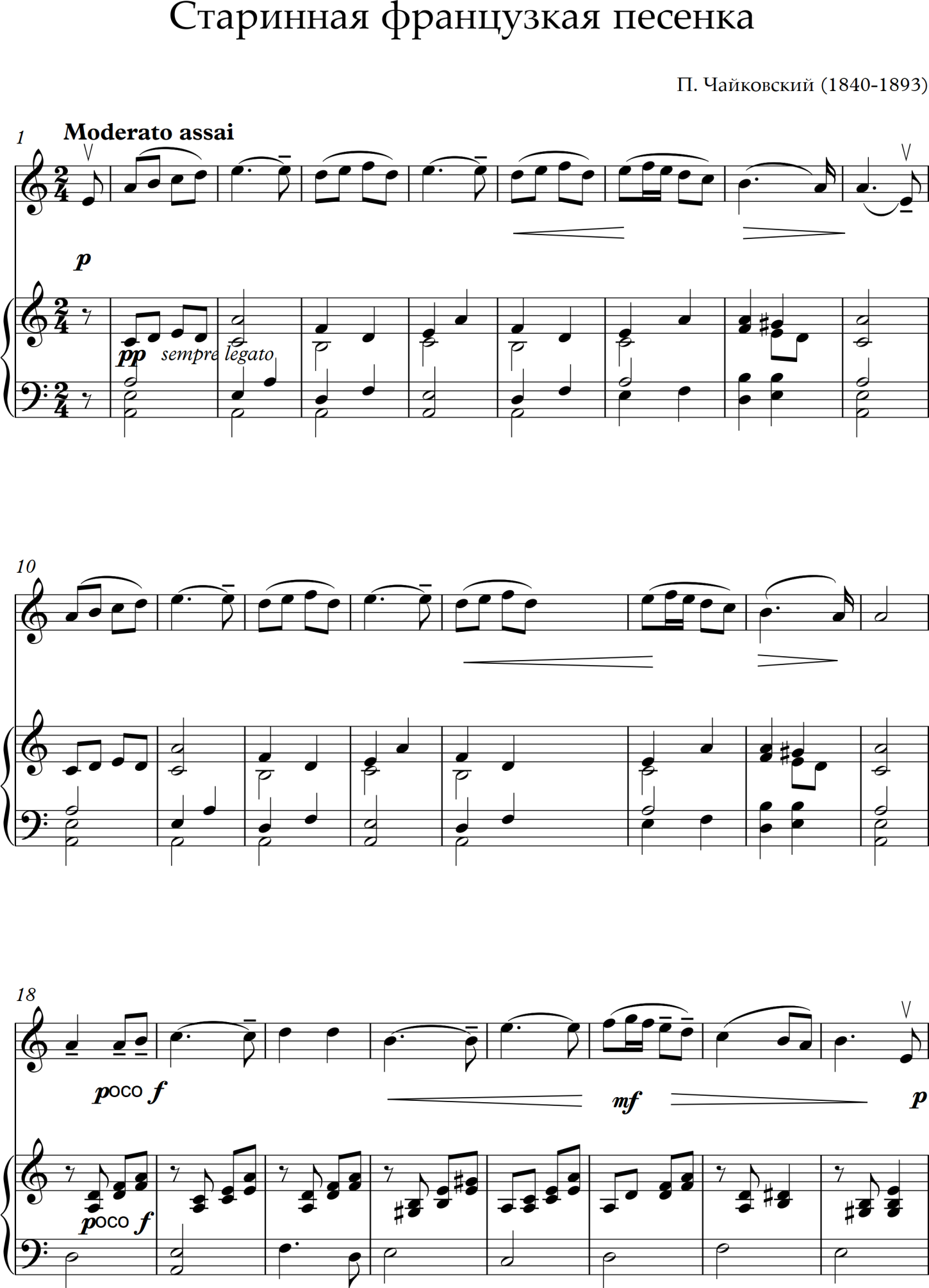

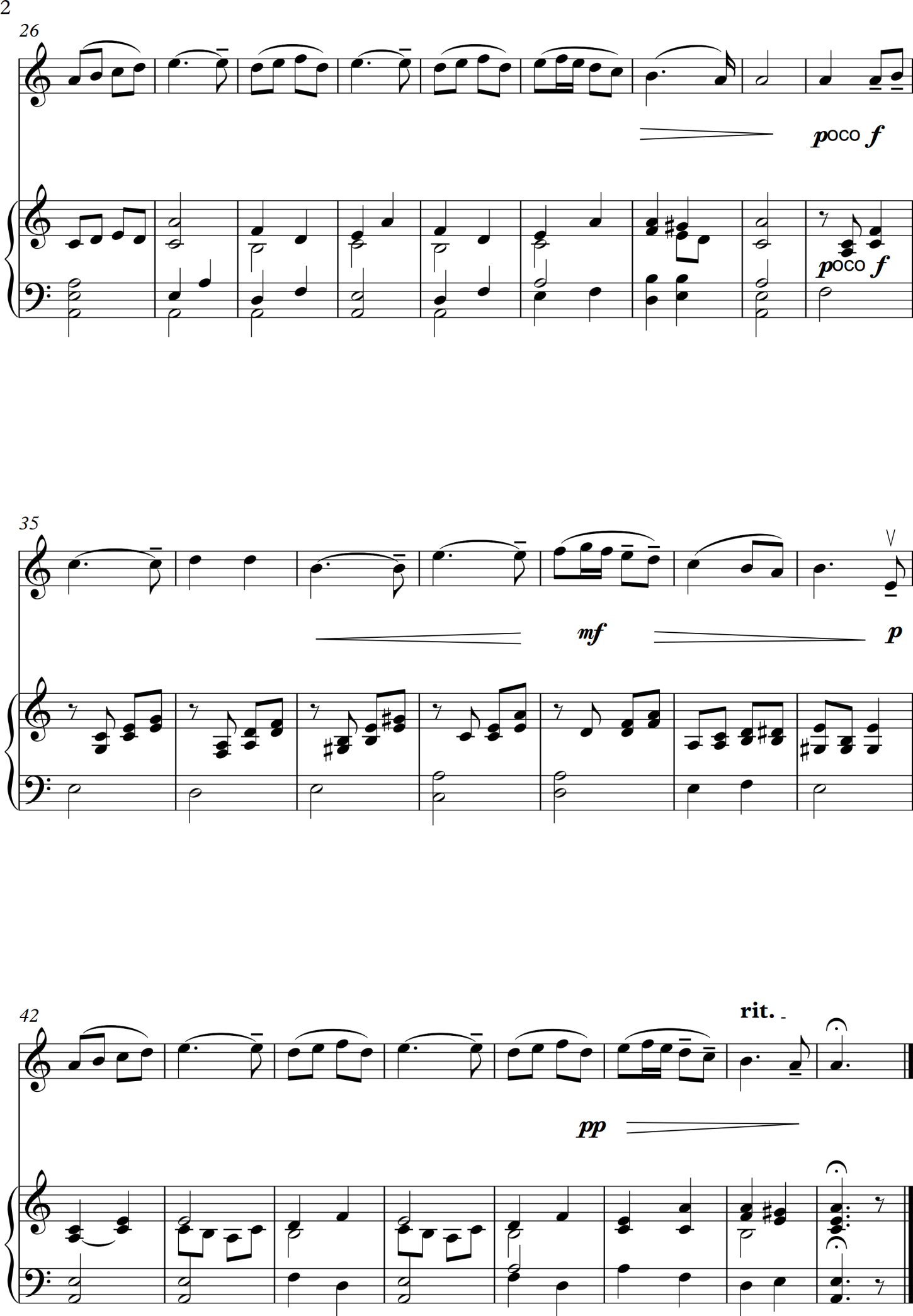

Уроки аккомпанемента позволяют приобрести новые исполнительские навыки, расширить репертуарные рамки, познакомиться с лучшими образцами зарубежной, русской и отечественной музыки. Воспитать художественный вкус и чувство стиля, а главное – развить умение слушать и создавать единый художественный образ произведения вместе с иллюстратором.

Навыки аккомпанемента могут пригодиться в повседневной музыкальной практике (художественная самодеятельность, домашний досуг ит.д.) как музыканту-профессионалу, так и музыканту-любителю. Развитие различных форм музицирования (ансамбль, аккомпанемент, импровизация, чтение нот с листа ит.д.) особенно востребовано в настоящее время. Создание программы продиктовано необходимостью более широкого развития профессиональных исполнительских навыков учащихся, в том числе и как аккомпаниаторов.

Опыт работы показывает, что подобная форма музицирования способствует расширению музыкального кругозора детей, обогащению их духовного мировоззрения, развитию художественного вкуса, а главное- повышает интерес к фортепиано как универсальному инструменту

Программа «Аккомпанемент» составляет единый комплекс с предметом «Фортепианный ансамбль», тесно интегрируя со специальным инструментом «Фортепиано», а также предметами музыкально-теоретического и музыкально-эстетического циклов.

Программа рассчитана на 2 года обучения в ДМШ и ДШИ – 6-7 классы (7-летнего обучения)

Цель программы

Воспитание у учащихся стремления к самостоятельному мыщлению и проявлению собственной инициативы, а также создание условий для формирования устойчивого интереса к увлекательному виду творчества – аккомапанированию голосу или инструменту.

Задачи

Развитие музыкальных способностей, мышления, воображения, чувства стиля и художественного вкуса.

Формирование концертмейстерских умений – аккомпанирование, пение под собственный аккомпанемент, чтение нот с листа и транспонирование, объединение партии солиста с сопровождением, подбор по слуху.

Последовательное развитие пианистических и технических способностей, путем исполнения различных видов аккомпанемента

Актуальность программы заключается во внедрении инновационных форм проведения зачетов (тематические классные часы, концерты для родителей ит.д.), а также новых методов преподавания предмета аккомпанемента.

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе аккомпанемента является урок, проводимый в форме индивидуального занятия ученика с преподавателем, а также игра с иллюстратором, концертный выступления.

Контроль успеваемости учащихся проводится в конце полугодия в виде контрольного урока, зачета, тематического классного часа, концертного выступления ит.д.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В течении курса учащиеся должны:

Научиться читать различную фактуру, выделять главное, видеть и различать технические моменты (арпеджио, гаммы, аккорды). Особенно при чтении нот с листа

Знать специфику инструментального исполнительства: у инструменталистов штрихи, у вокалистов – дыхание.

Уметь подчиняться творческой воле солиста, быть с ним единым музыкальным целям, порой в ущерб своим музыкальным амбициям.

Чувство партнерства и сопереживания

Пианизм, без которого невозможно решение музыкальных задач.

Формы контроля успеваемости и подведения итогов:

Промежуточный и итоговый контроль

В течении учебного года учащийся должен пройти 5-6 разнохарактерных произведений различного жанра и различных видов фактур

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

(6 год обучения по классу «Специальное фортепиано»)

| № | Наименование тем | Всего часов | Количество часов | |

| теория | практика | |||

| 1 | Введение в предмет(организационный урок) | 1 | 1 |

|

| 2 | Чтение нот с листа (разбор произведений и работа над ними) | 3 |

| 3 |

| 3 | Аккомпанемент в вокальных произведениях (куплетная форма, период, сквозное развитие) | 15 | 1 | 14 |

| 4 | Усложнение аккомпанемента (бас-аккорд, бас-арпеджио, смешанный ритмический рисунок) | 15 | 1 | 14 |

| Всего часов | 34 | 3 | 31 | |

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

(7 год обучения по классу «Специальное фортепиано»)

| № | Наименование тем | Всего часов | Количество часов | |

| теория | практика | |||

| 1 | Введение в предмет(организационный урок) | 1 | 1 |

|

| 2 | Чтение нот с листа (разбор произведений и работа над ними) | 8 | 1 | 7 |

| 3 | Комплексный анализ музыкального произведения | 2 | 1 | 1 |

| 4 | Типы фактур и аккомпанемента (игра произведений): двухдольная аккордовая, трехдольная вальсовая 3/8, 6/8, синкопы в фортепианной партии) | 9 | 1 | 8 |

| 5 | Звуковой баланс между партией солиста и аккомпанемента | 9 | 1 | 8 |

| 6 | Работа над вступлением, заключением, проигрышами, диалог с сольной партией | 5 |

| 5 |

| Всего часов | 34 | 5 | 29 | |

Вводное занятие-

ознакомление учащегося с целями, задачами и содержанием занятий в классе аккомпанемента, режимом занятий, необходимыми ресурсами, выбор программы

Чтение нот с листа –

разбор произведения сначала с преподавателем, а, начиная с 3 урока самостоятельно с показом в классе,

развитие навыков тщательного разбора (анализа) произведения, развитие навыка беглого чтения с листа (быстрое чтение рельефа мелодических линий, чтение вертикали),

анализ произведений – гармонический, метроритмический анализ, фразировка, авторский замысел, аппликатура, понимание ее значения не только для удобства игры, но и для передачи верной фразировки, голосоведения.

Аккомпанемент в вокальных произведениях

Знакомство с различной формой произведений – куплетной, периодом, формой сквозного развития. Разбор происходит, в основном, теоретически – обсуждается при разборе произведений.

Усложнение аккомпанемента

Основные басовые звуки

Бас-аккорд

Бас-арпеджио

Смешанный ритмический рисунок

Практическая работа на уроках

Ожидаемые результаты

В 6 классе учащиеся должны овладеть следующими навыками:

Уметь видеть трехстрочную партитуру

Читать с листа фортепианную партию и партию солиста

Играть в ансамбле

Исполнять несложные произведений с фактурой бас-аккорд

Исполнять произведения с простой разложенной фактурой

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Вводное занятие-

ознакомление учащегося с целями, задачами и содержанием занятий в классе аккомпанемента, режимом занятий, необходимыми ресурсами, выбор программы

Чтение нот с листа

Продолжение работы 1 года обучения

Добиваться полного разбора произведения в более короткие сроки, т.е. развитие беглости чтения с листа при помощи ранее приобретенных навыков и умений

Комплексный анализ

Знакомство с произведением

Изучение партии солиста

Знакомство с фортепианным сопровождением

Работа с трехстрочной партитурой

Исполнение с солистом

Усложнение аккомпанемента. Типы фактур

Бас-конфигурация

Бас – аккорд

Бас – короткое арпеджио

трехдолная вальсовая

Синкопы в фортепианной партии

Диалог сольной партии и фортепиано

Работа над звуковым балансом

Более значительные фортепианные вступления и заключения в партии аккомпанемента

Контроль над звуковым балансом партии солиста и аккомпанементом

Ожидаемые результаты

В 7 классе учащимся необходимо овладеть следующими навыками

Увидеть главное в музыкальной ткани произведения и грамотно облегчить фактуру аккомпанемента в трудных местах

Непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя себе каких-нибудь поправок и осьановок

«идти» за солистом, следить за его «дыханием», темповыми отклонениями, динамикой

Следить по нотам за обеими партиями (во избежание расхождения партий)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Практическое значение данных рекомендаций состоит в том, что в этой работе много полезной информации и практических рекомендаций для преподавателей музыкальных школ и школ искусств, занимающихся аккомпанементом.

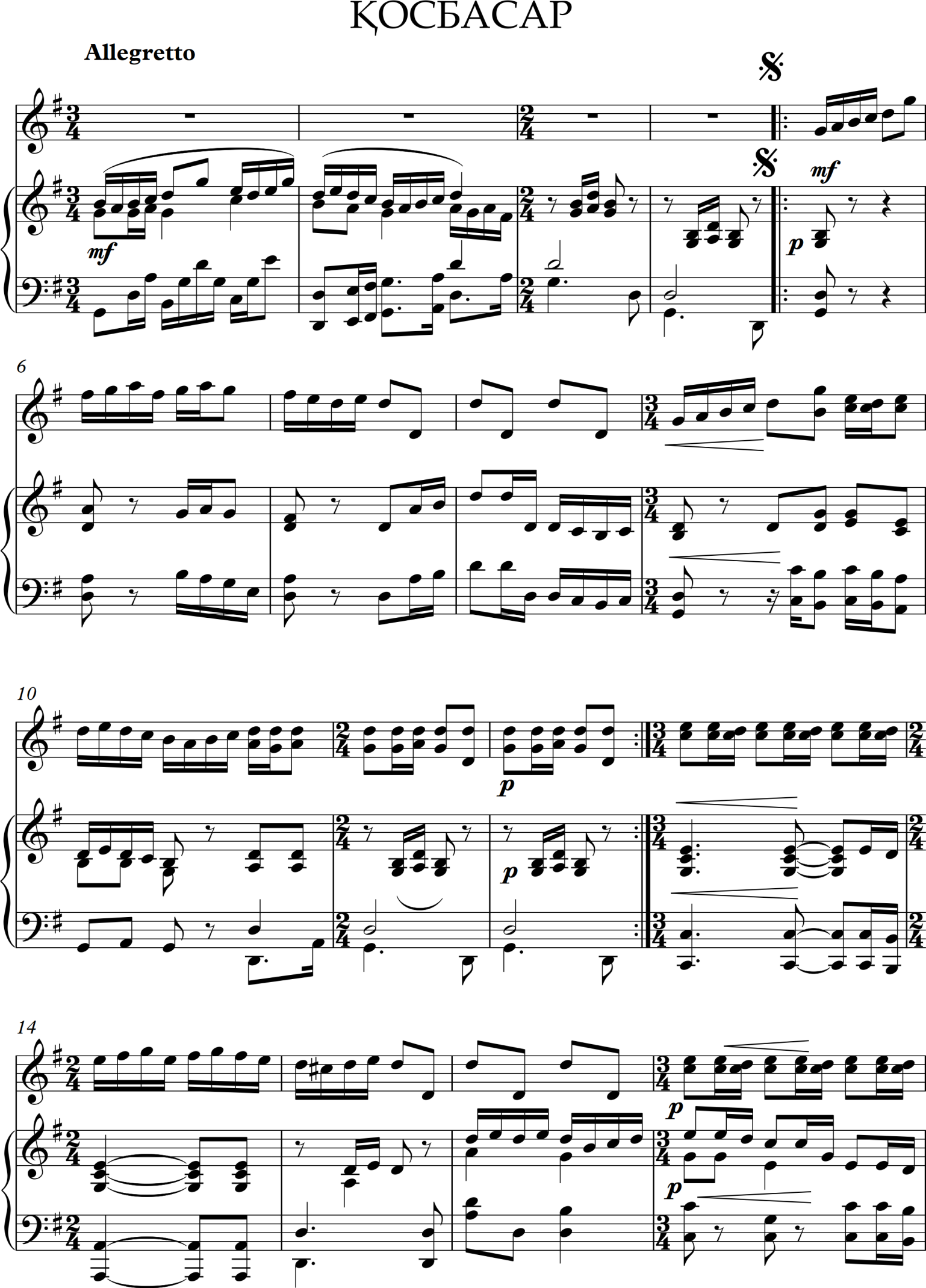

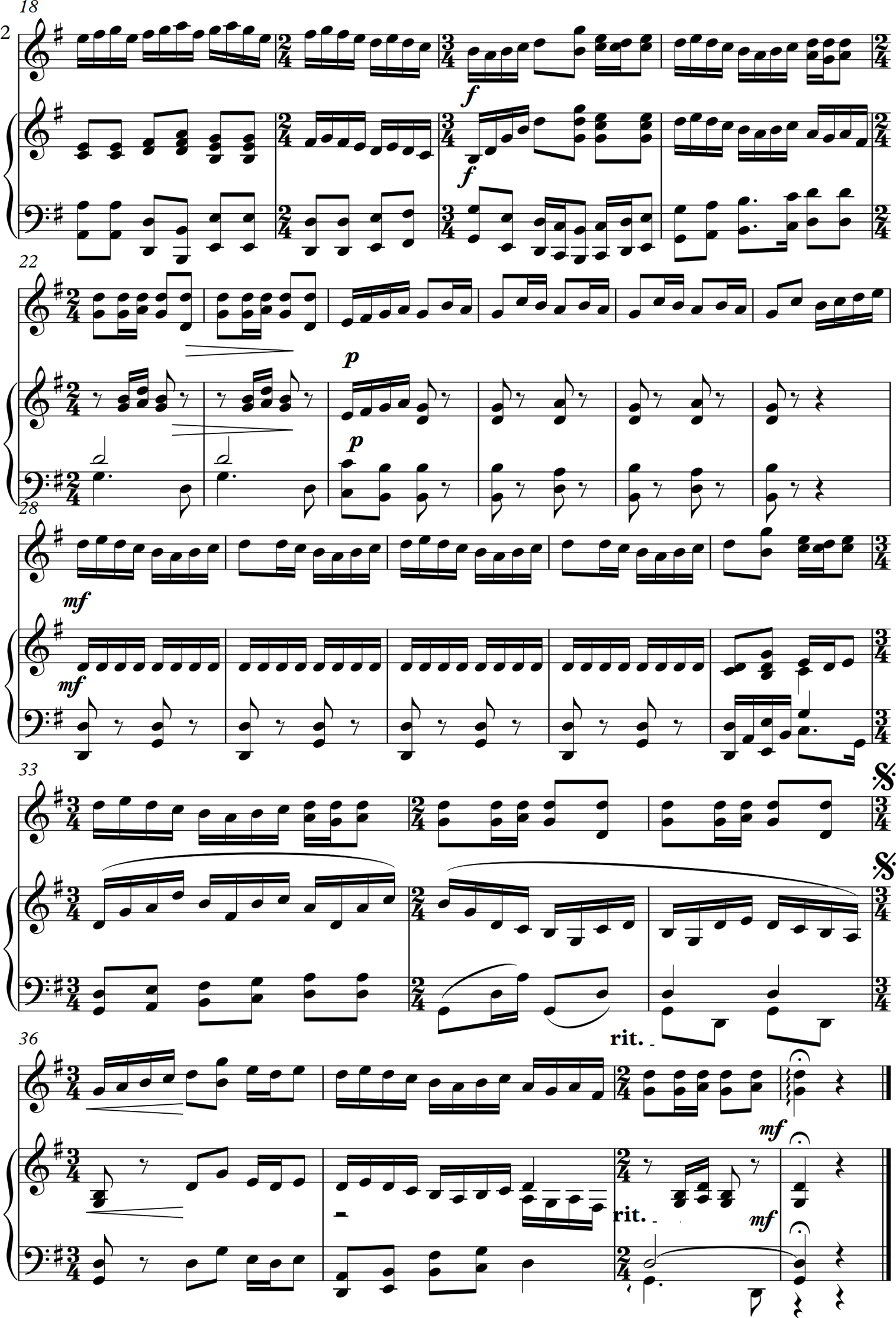

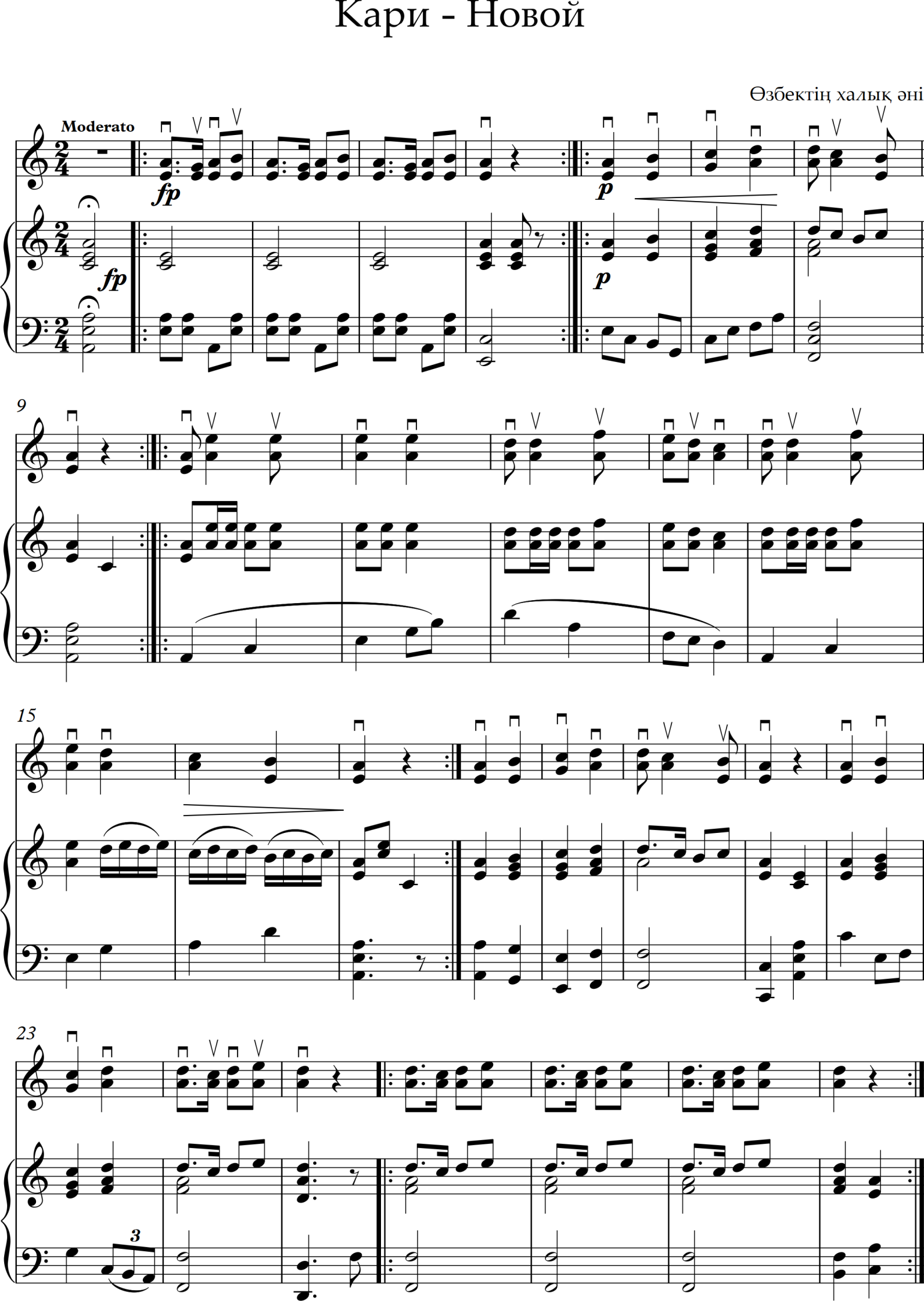

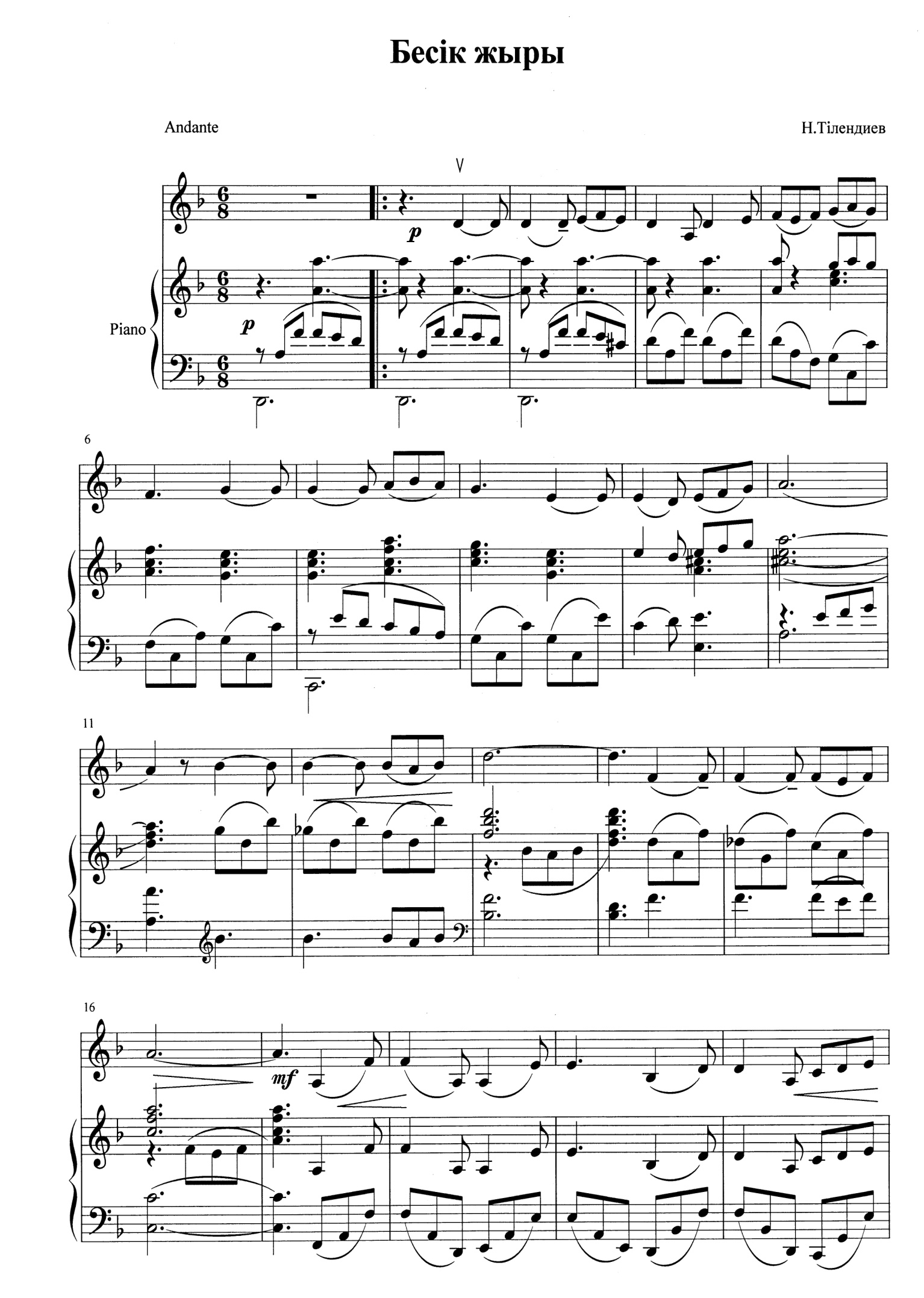

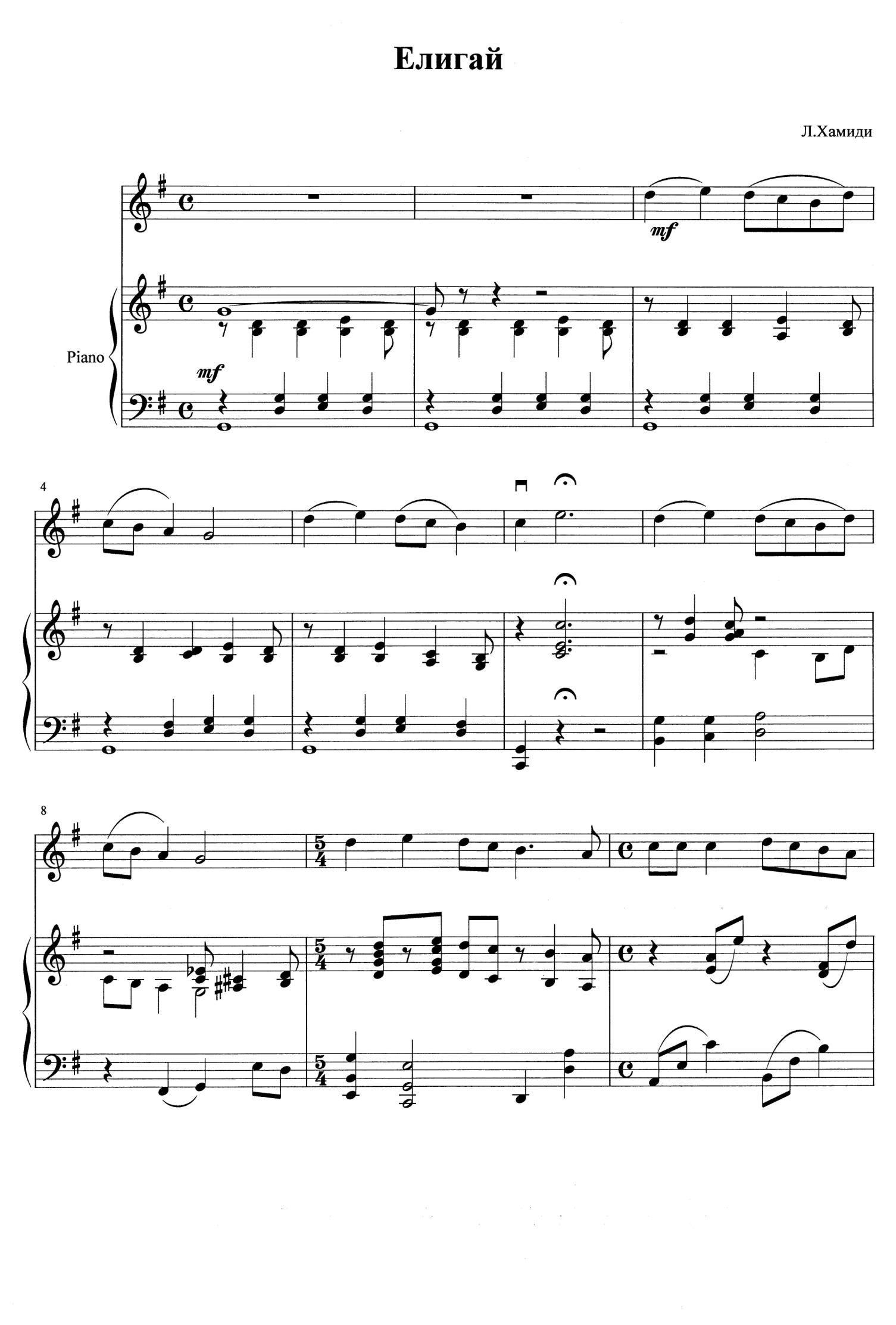

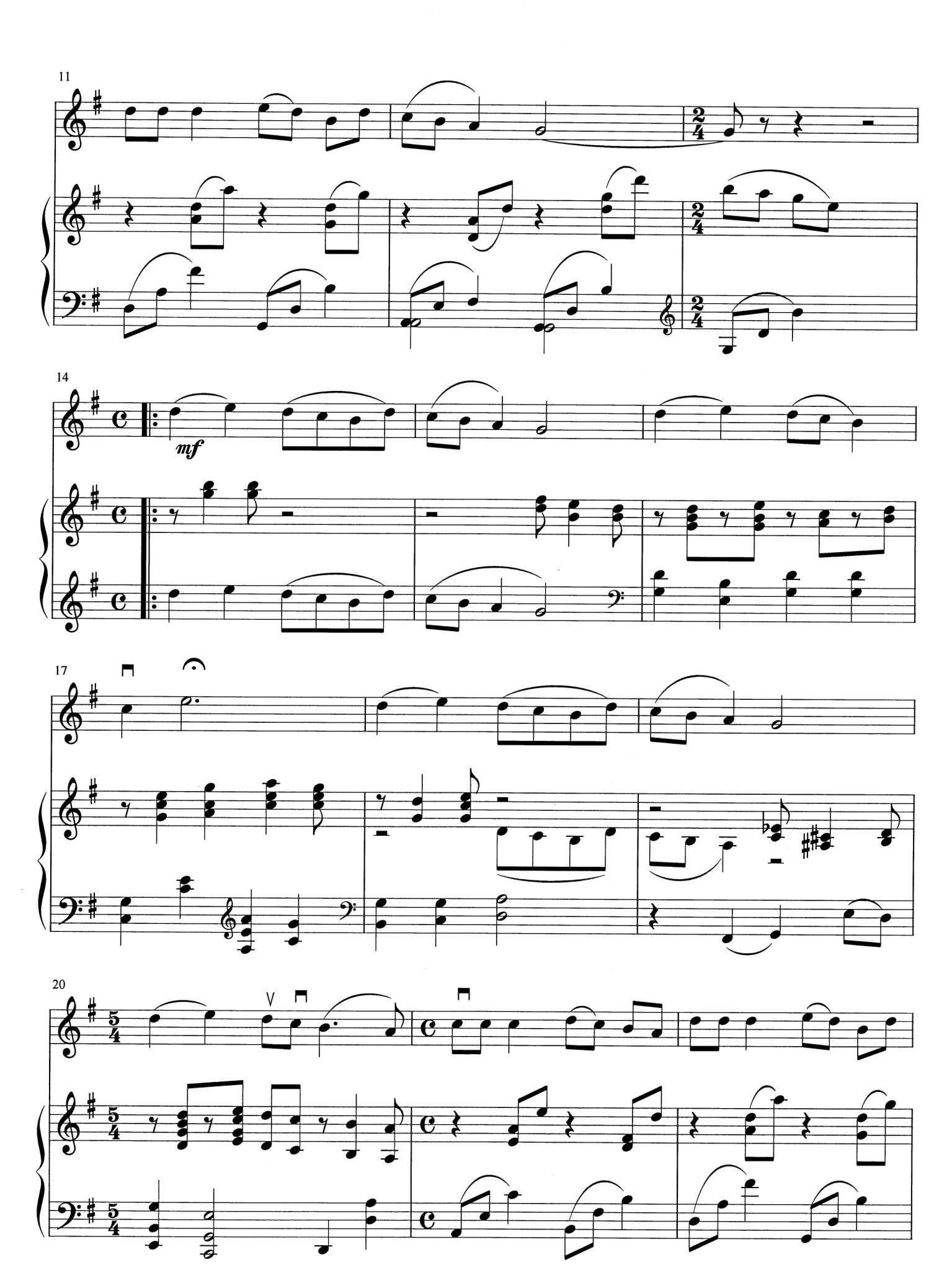

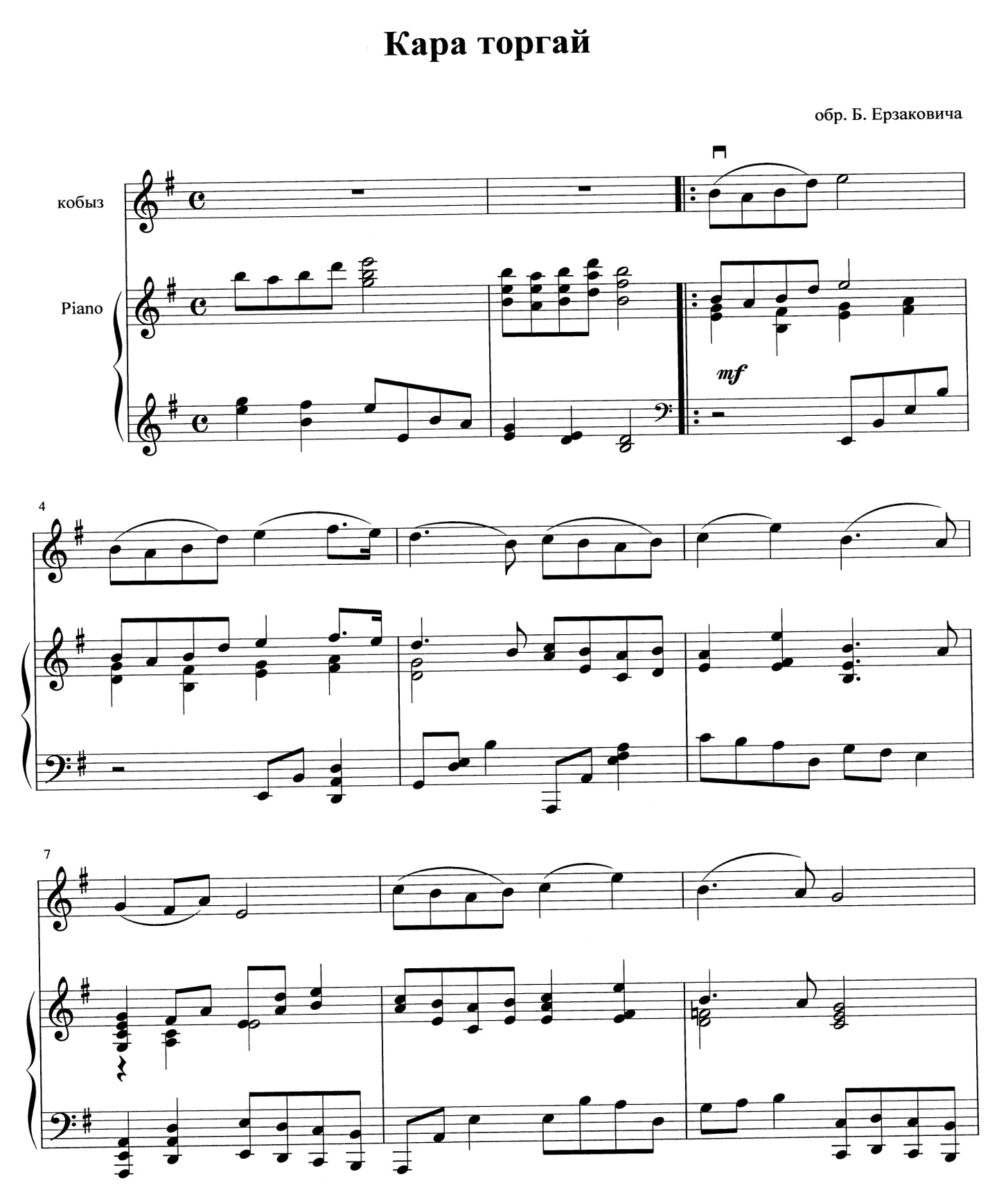

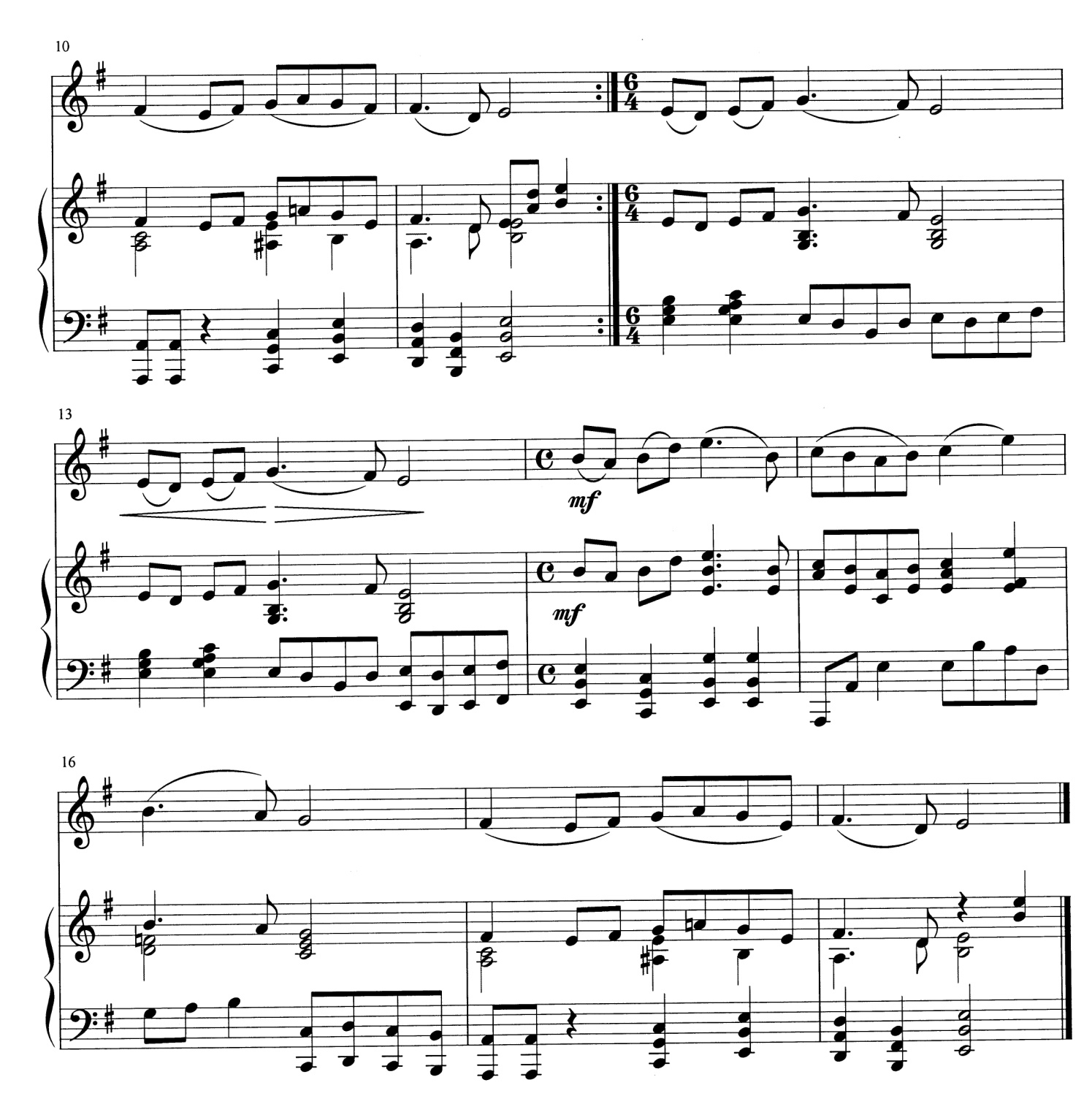

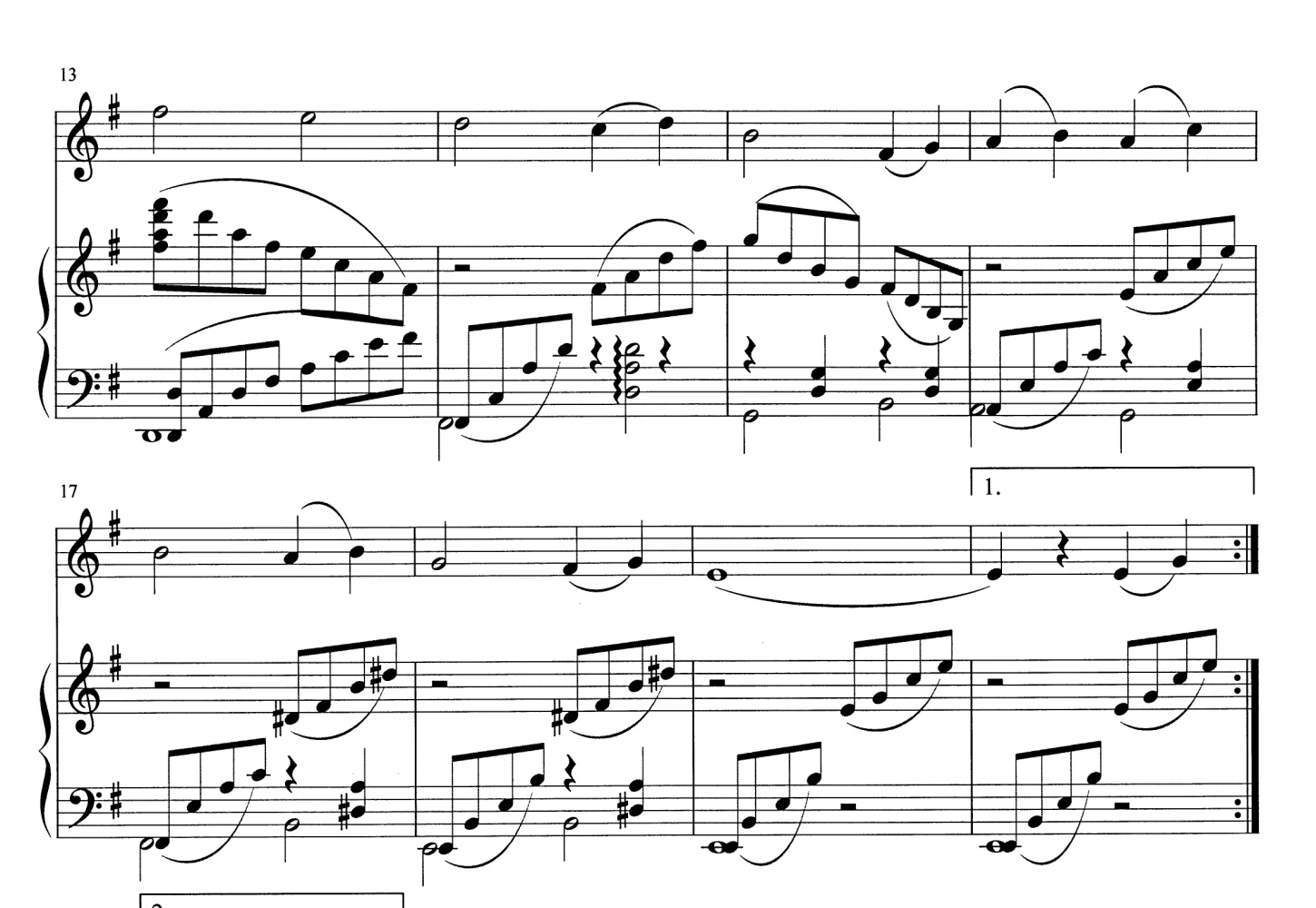

Мелодия и аккомпанемент – с этими понятиями ученик сталкивается с первых уроков. Музыкальные произведения, в которых на привычных двух нотных строчках размещалась мелодия с аккомпанементом: мелодия – в правой руке, вверху, аккомпанемент – в левой руке, внизу. Мелодия и аккомпанемент звучали в одном тембре рояля, а теперь в классе аккомпанемента к звуку рояля присоединится другой тембр (скрипки, кобыза, домбры, голоса), а в нотах вместо привычных двух фортепианных строчек появится третья – партия солиста.

Занятия в классе аккомпанемента развивают творческие возможности учащихся разных способностей, прививают навыки игры в ансамбле, способствуют более эмоциональному отношению к музыке, вызывают интерес к предмету, развивает специфические способности музыканта (музыкальный слух, память, ритмическое чувство, двигательно-моторные навыки), повышает уровень исполнительского мастерства.

Выученные на уроках специальности произведения довольно быстро забудутся, а умение свободно читать с листа и аккомпанировать поможет учащемуся сохранить мотивацию и любовь к музицированию.

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Освоение произведений для аккомпанирования носит целостный комплексный характер, включающий в себя анализ литературного текста (в вокальных сочинениях), формы, фактуры сопровождения. Невыполнение одной из стадий такого анализа не позволяет ученику профессионально исполнить произведение, понять и прочувствовать логику выразительных средств фортепианного сопровождения и солирующей партии.

Наиболее полно принципы целостного или комплексного анализа музыкальных произведений разработаны Л.А. Мазелем и В.А. Цуккерманом в монографии «Анализ музыкальных произведений».

Комплексный анализ, предложенный этими ученными, включает:

рассмотрение средств выразительности музыкального произведения в единстве с его содержанием;

разбор отдельных компонентов формы во взаимодействии, в контексте с целым;

изучение данного произведения как своеобразного явления не автономно, а в тесной связи со всем творчеством композитора.

Достаточно полно основные принципы целостного анализа произведений сформулированы Г.Нейгаузом в книге «Об искусстве фортепианной игры» (1958). Приступая к изучению фортепианного сочинения, он пишет: «...необходимо сделать общий анализ, разобраться в виде и содержании, строении, форме и структуре, в построении и общем колорите данного сочинения, обратить внимание на различные особенности его изложения, мелодию, гармонию, характер ритма, пианистическую специфику фактуры. Только тогда станут ясными и четкими исполнительские задачи, общее станет конкретным, а частное, каждая деталь, лишь частью единого. В процессе работы все утоняется, возникшие представления конкретизируются, а текст сочинения становится все богаче и богаче»

Е. Кубанцева, автор учебного пособия «Концертмейстерский класс» выделяет несколько этапов работы над аккомпанементом вокального сочинения:

1. предварительно зрительное прочтение нотного текста. Музыкально-слуховое представление.

2. первоначальный анализ произведения, проигрывание целиком - с совмещением вокальной и фортепианной партий.

3.ознакомление с данными о творческом пути композитора, его стиле, о жанрах, в которых он работал.

4.выявление стилистических особенностей сочинения.

5.отработка на фортепиано эпизодов с различными элементами трудностей.

6. выучивание своей партии и партии солиста.

7.анализ вокальных трудностей.

8. постижение художественного образа сочинения. Составление исполнительского плана.

9.правильное определение темпа. Нахождение выразительных средств, создание представлений о динамических нюансах.

10.проработка и отшлифовка деталей.

11. репетиционный процесс в ансамбле с солистом.

12.воплощение музыкально-исполнительского замысла в концертном исполнении.

Основываясь на вышеизложенных принципах анализа музыкальных произведений, был разработан план анализа произведений в классе аккомпанемента:

анализ литературного текста (для вокальных произведений) – выявление фраз, предложений, разделов, основного эмоционального тона стихотворения, его смысловой кульминации;

анализ солирующей партии – определение тесситуры, динамического диапазона, характера мелодии, структуры фраз, основных опорных звуков в мотивах, главных слов, тяготений смысловых оттенков, и кульминаций, темпа исполнения, исходя из авторских указаний, осмысление ритмических деталей текста;

анализ структуры произведения – выявление разделов произведения, их соотношения, место и характер главной кульминации;

анализ тонального плана – определение связи поэтического текста с появлением нового лада, отклонений, модуляций;

анализ фортепианного сопровождения – выявление типов фортепианной фактуры и принципы их смены, динамики, сольных эпизодов;

анализ технических трудностей: педализации, артикуляции, ансамбля.

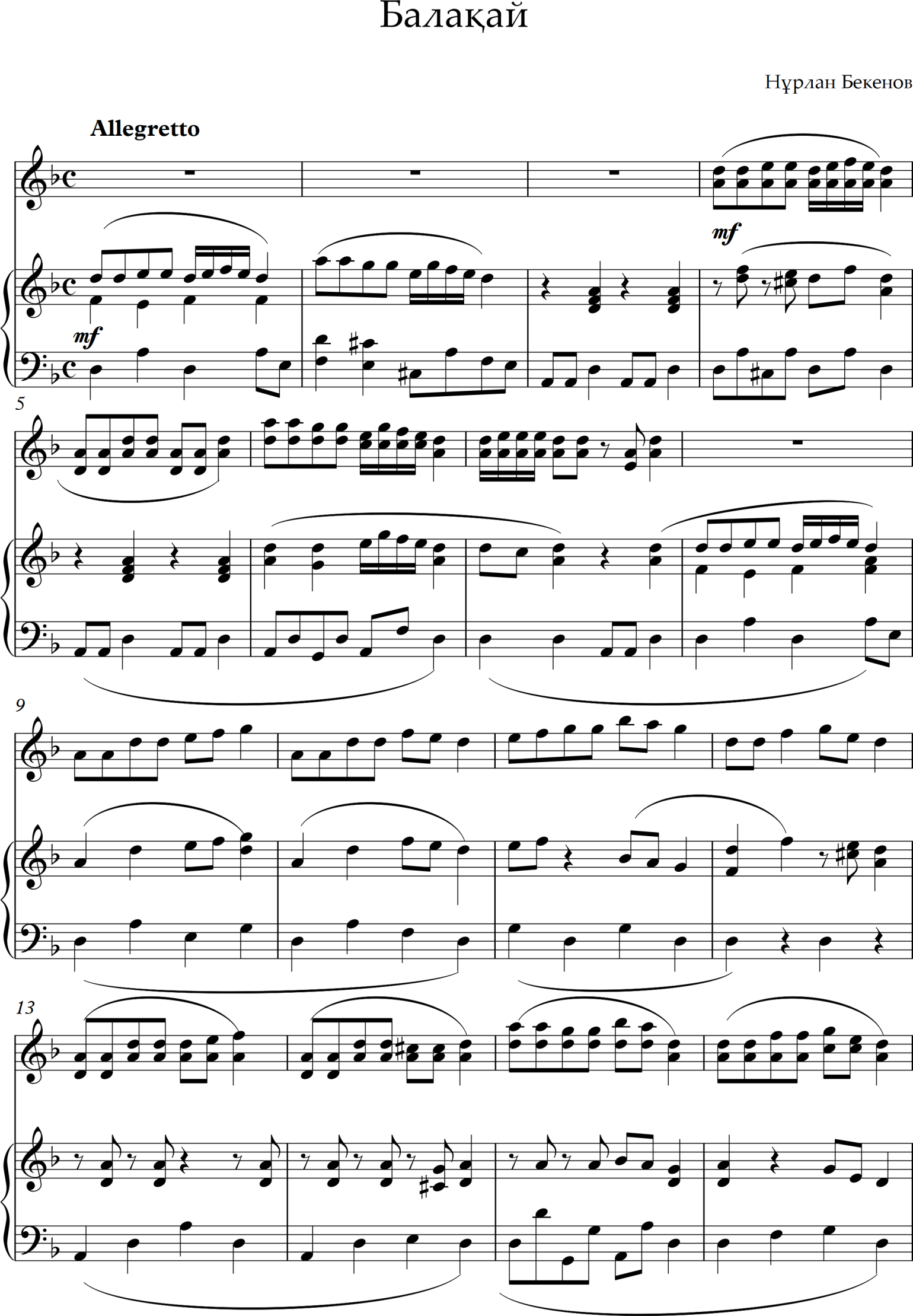

Типы аккомпанемента

Существуют различные типы фортепианного аккомпанемента, которые обусловлены спецификой фактурного изложения музыкального произведения.

Гармоническая поддержка

Гармоническая поддержка является одной из самых простых форм аккомпанемента. Здесь гармония подчеркивает ладотональные тяготения и помогает солисту не сбиться с тональности.

Такое качество гармонической поддержки является переходной ступенью от цифрового баса к развитию гомофонно — гармонического стиля.

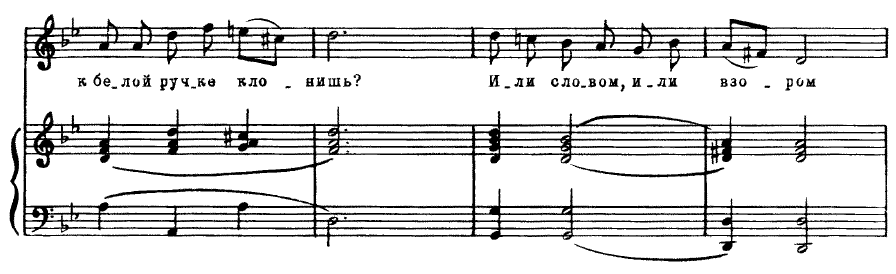

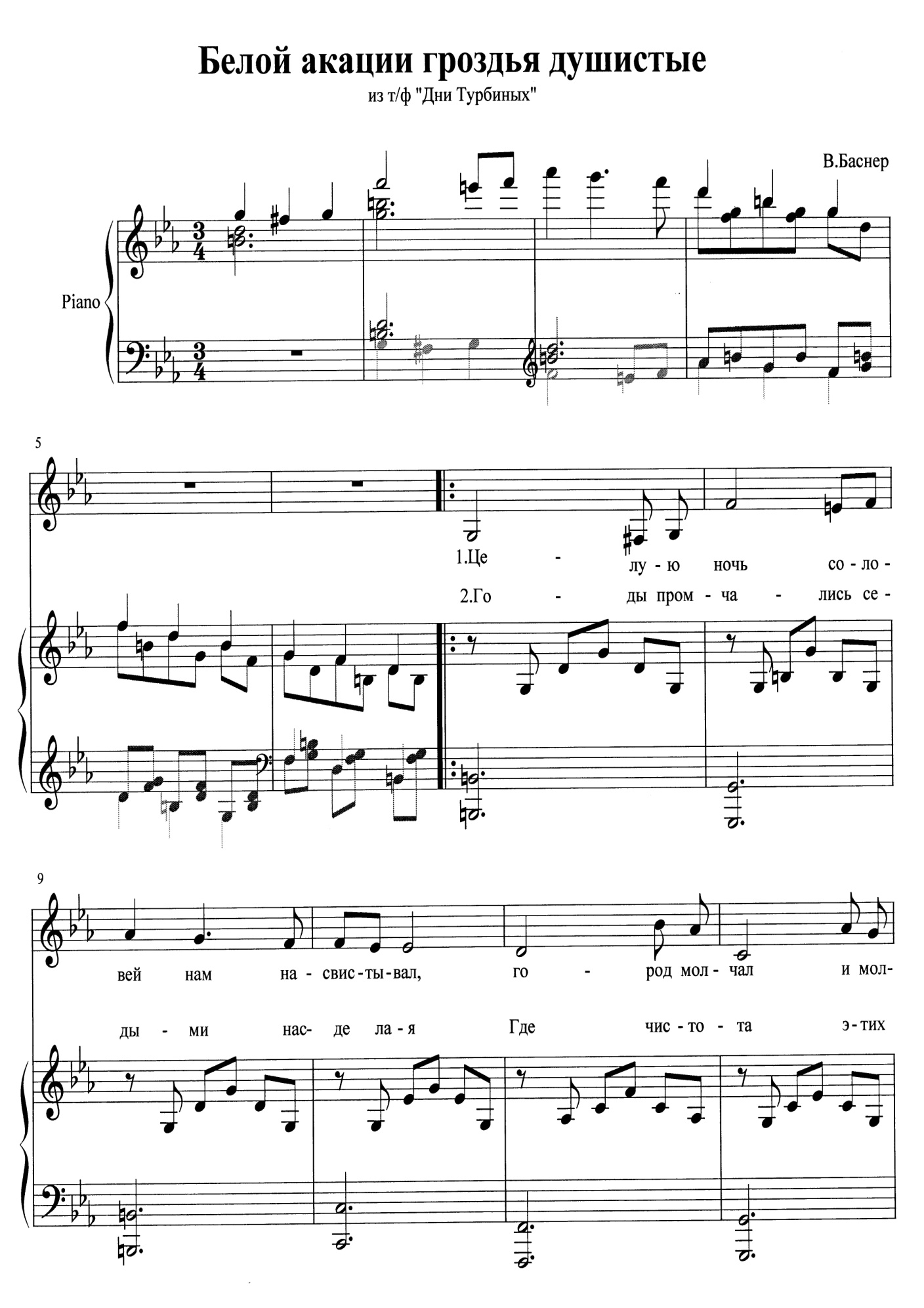

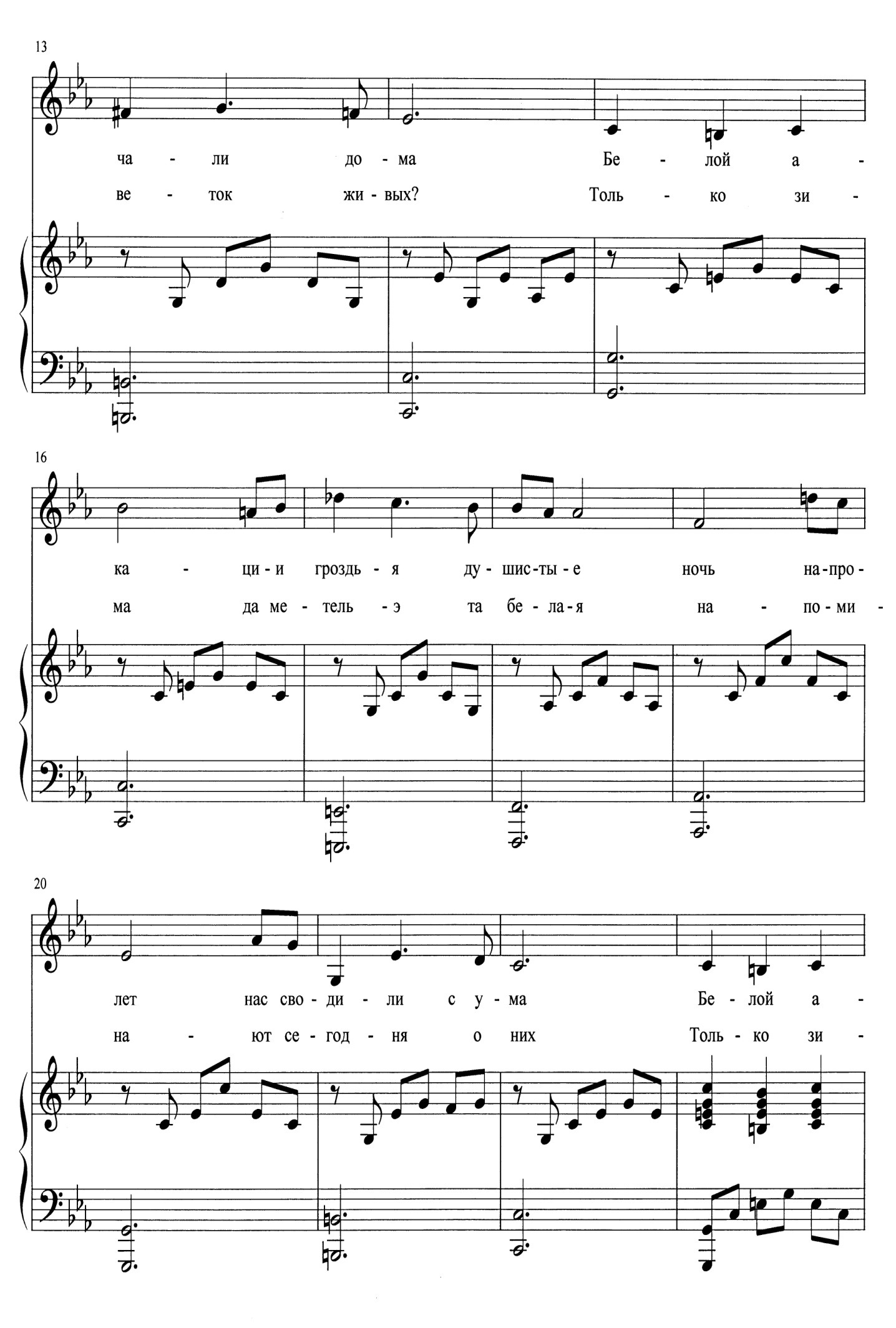

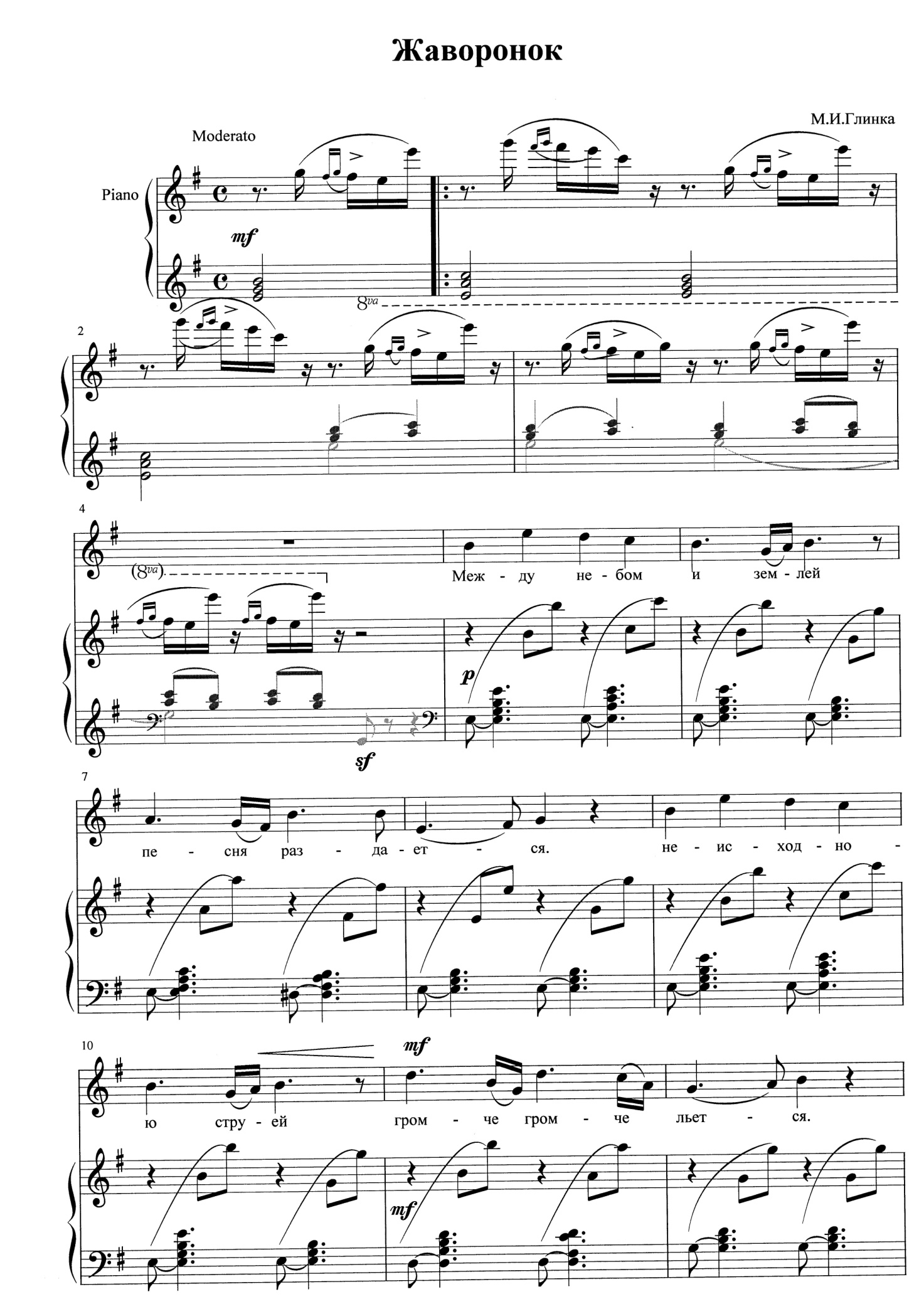

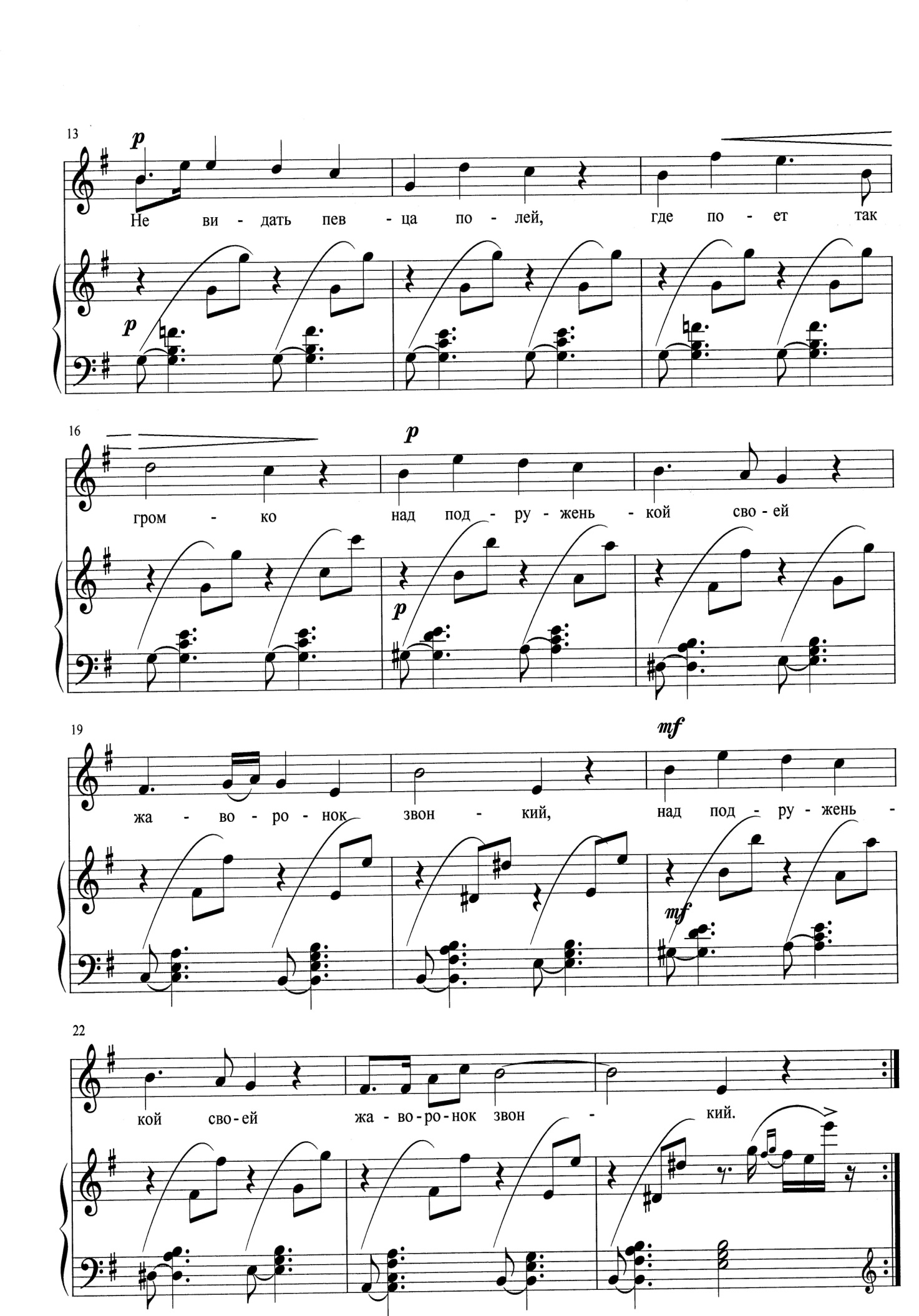

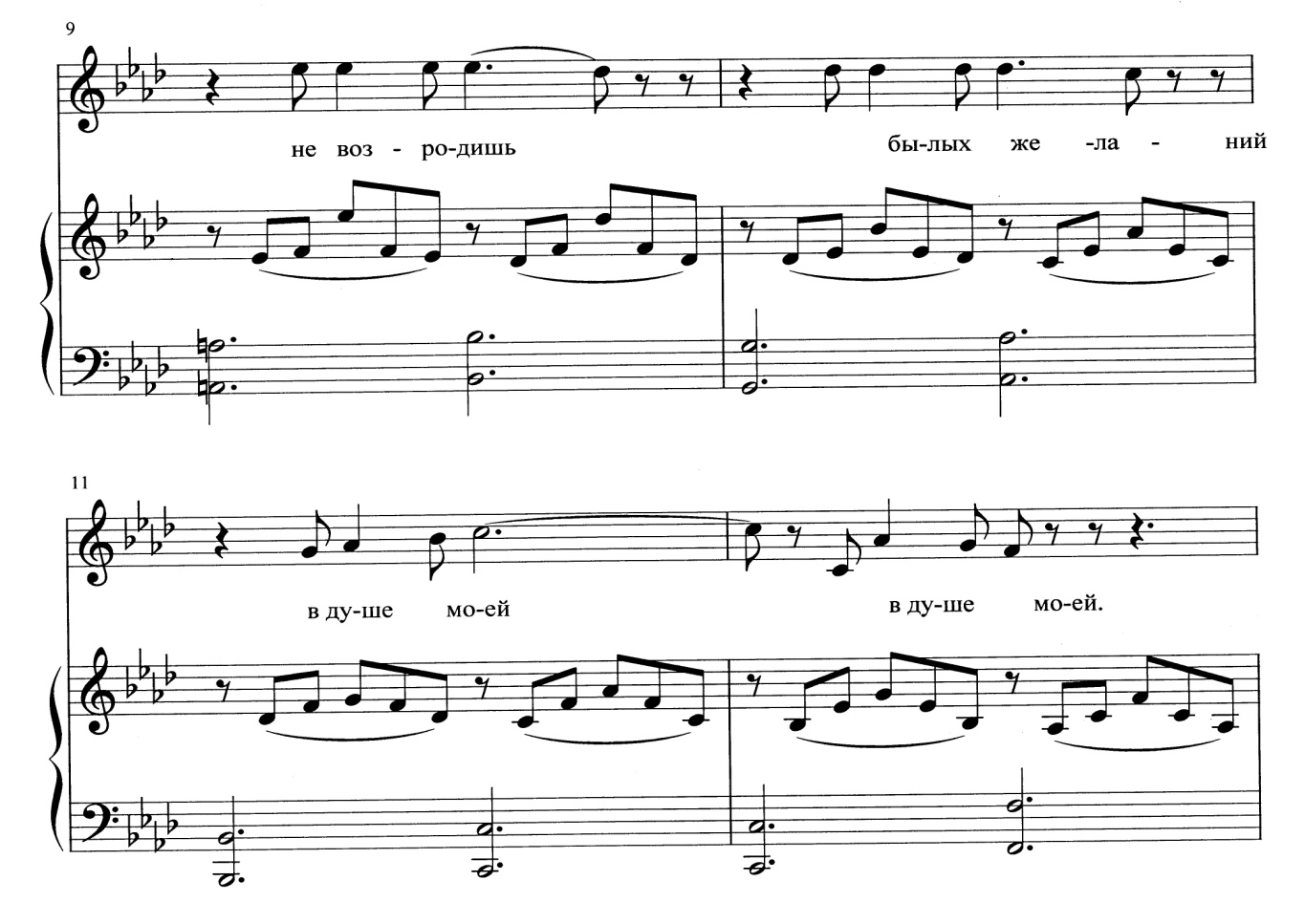

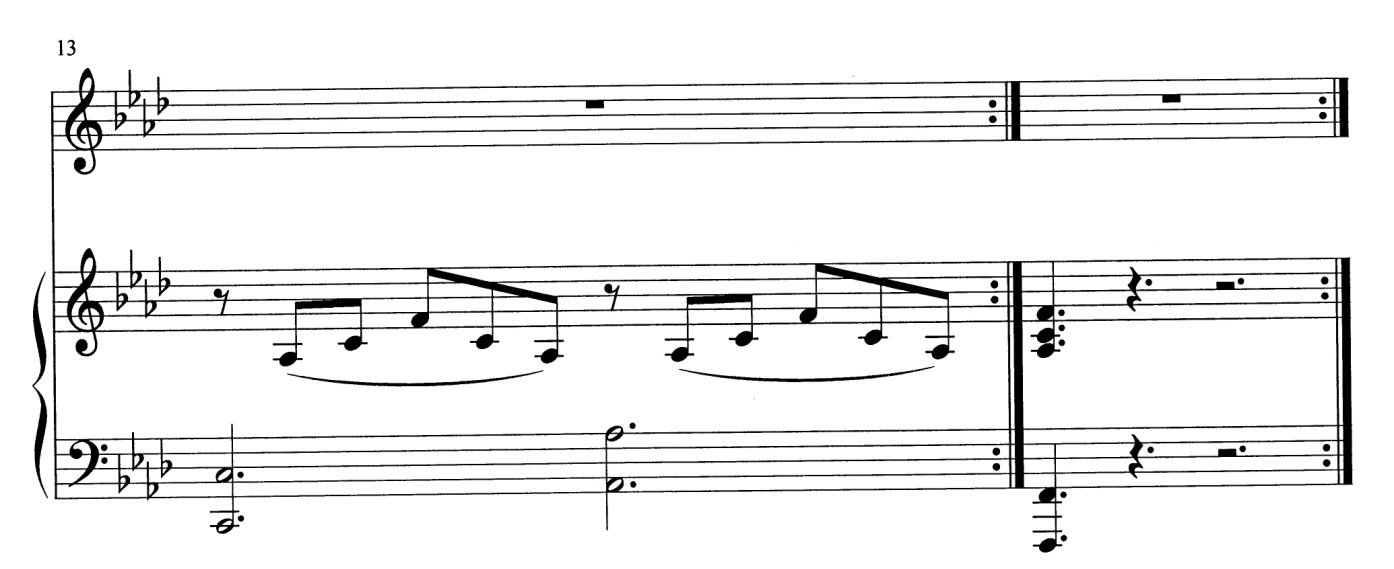

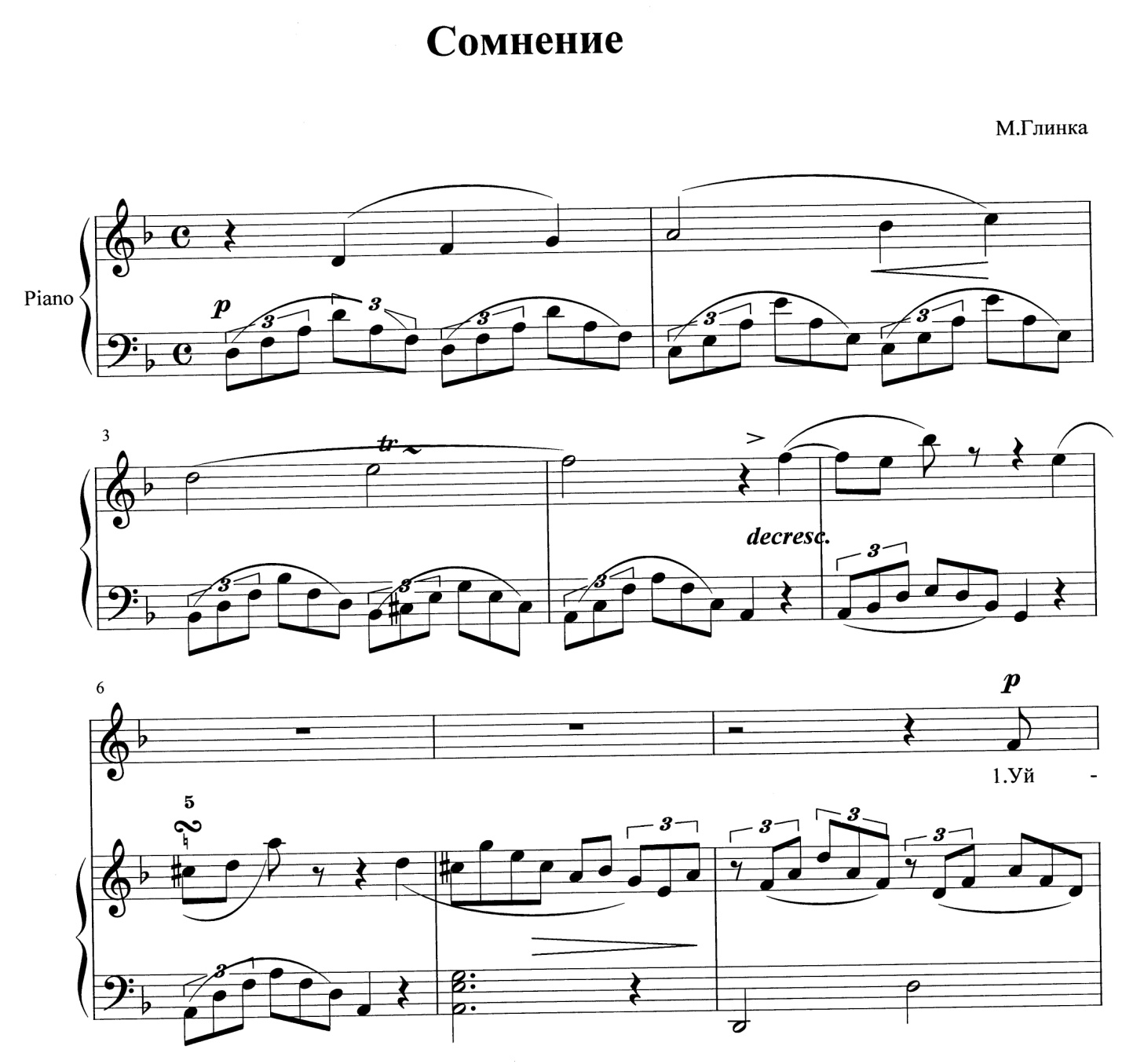

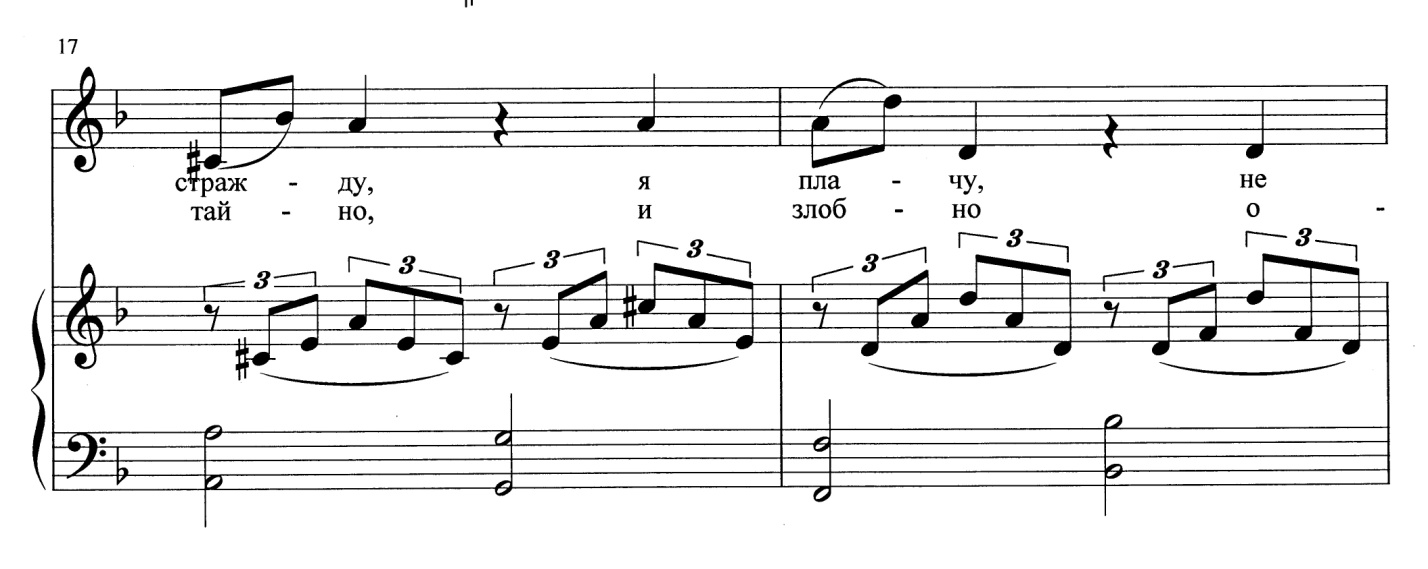

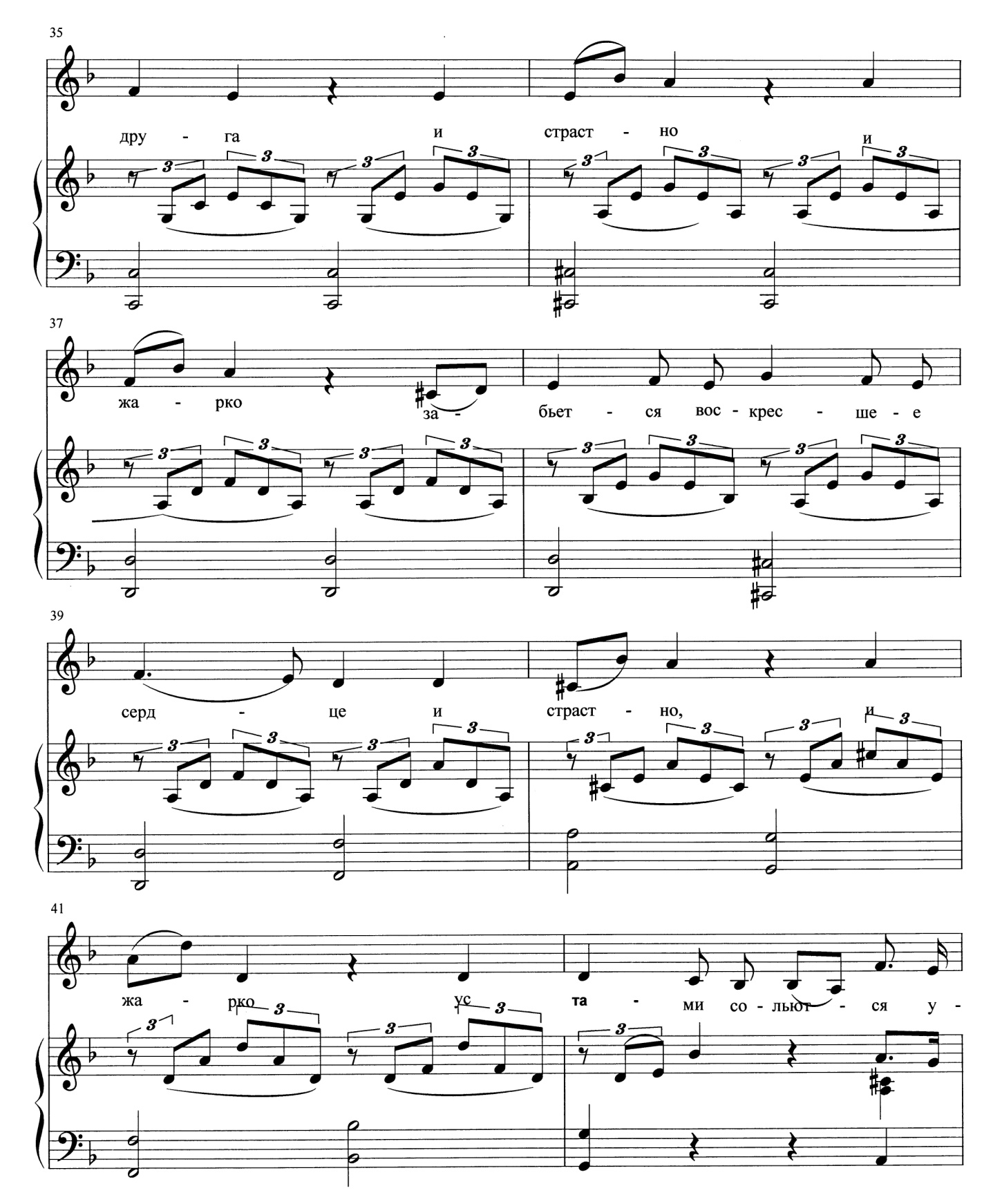

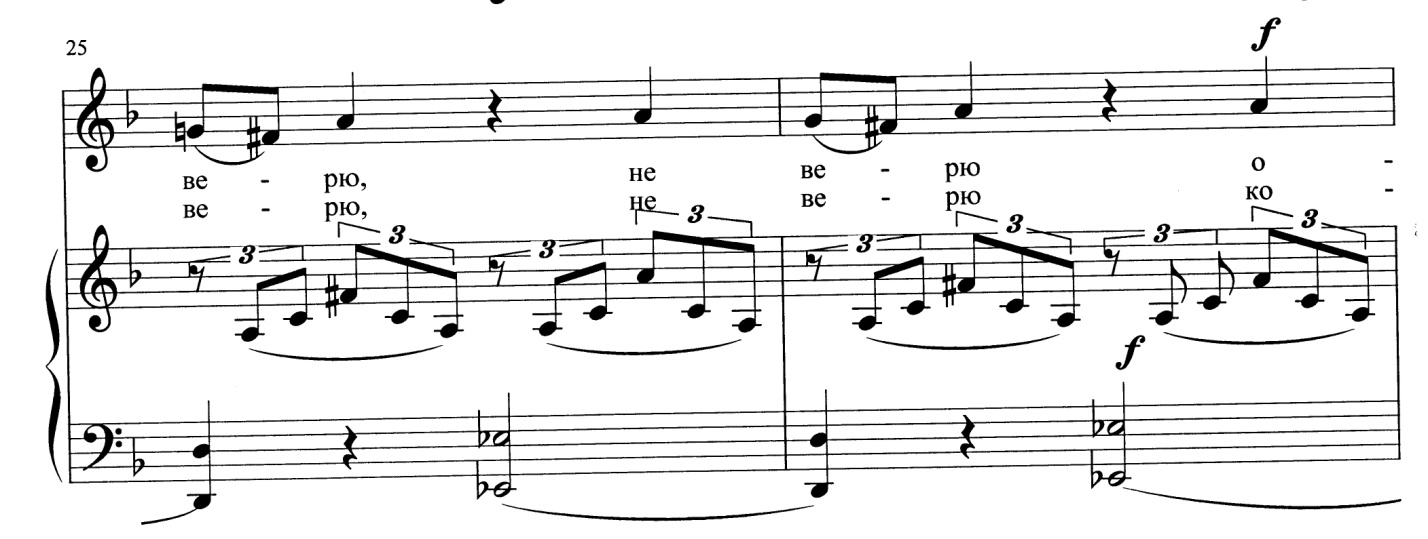

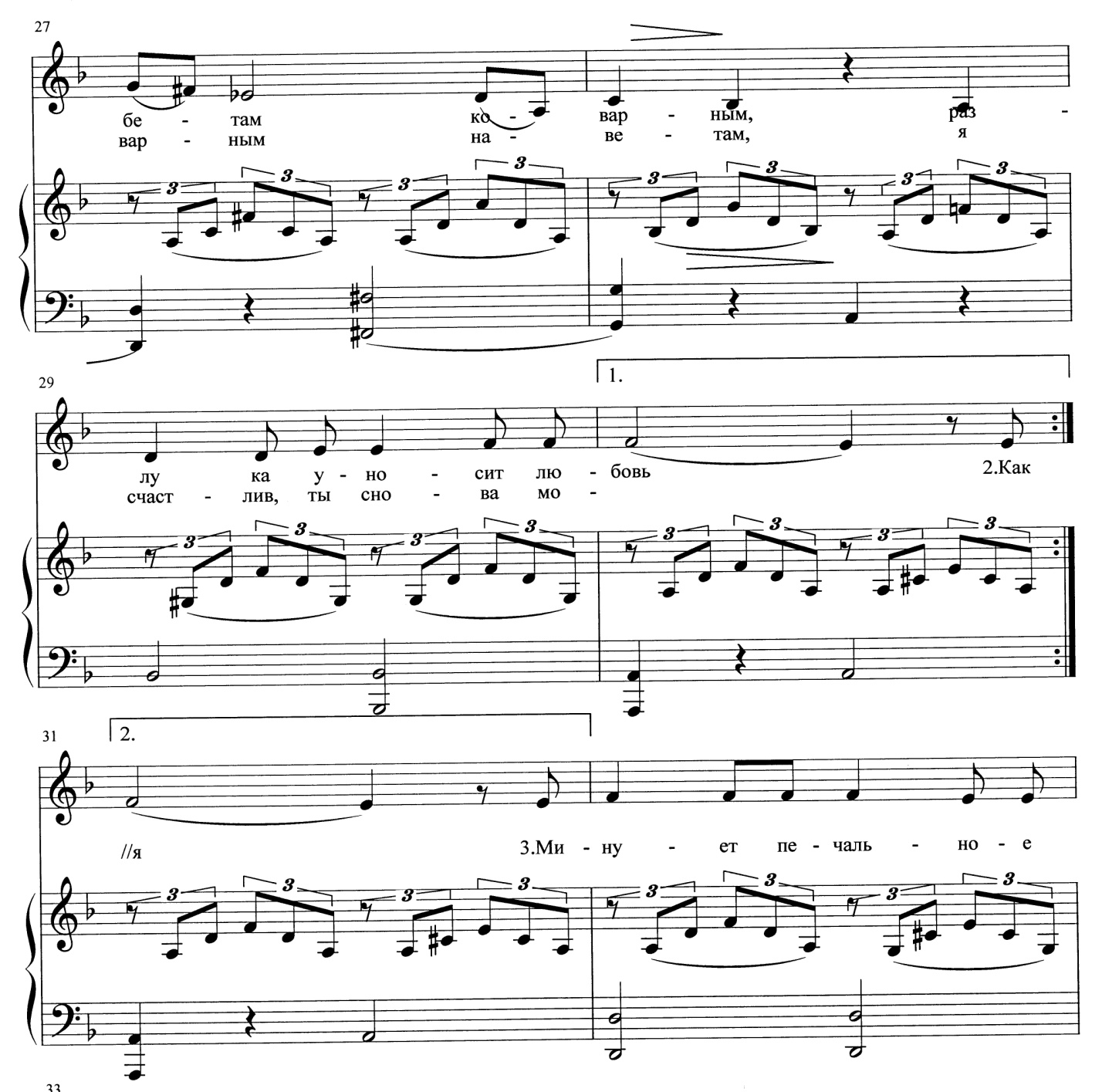

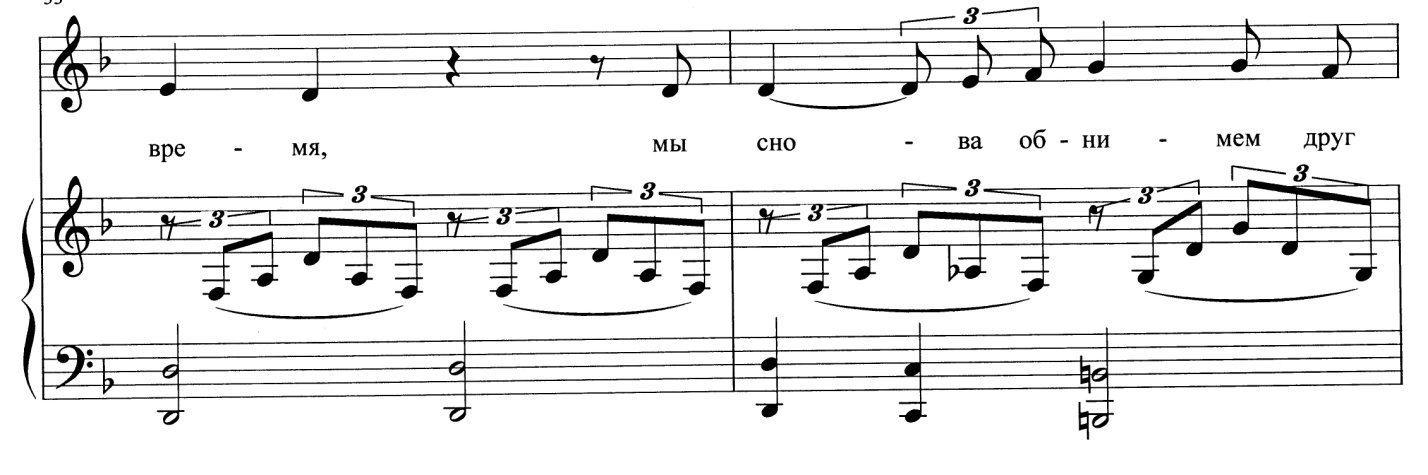

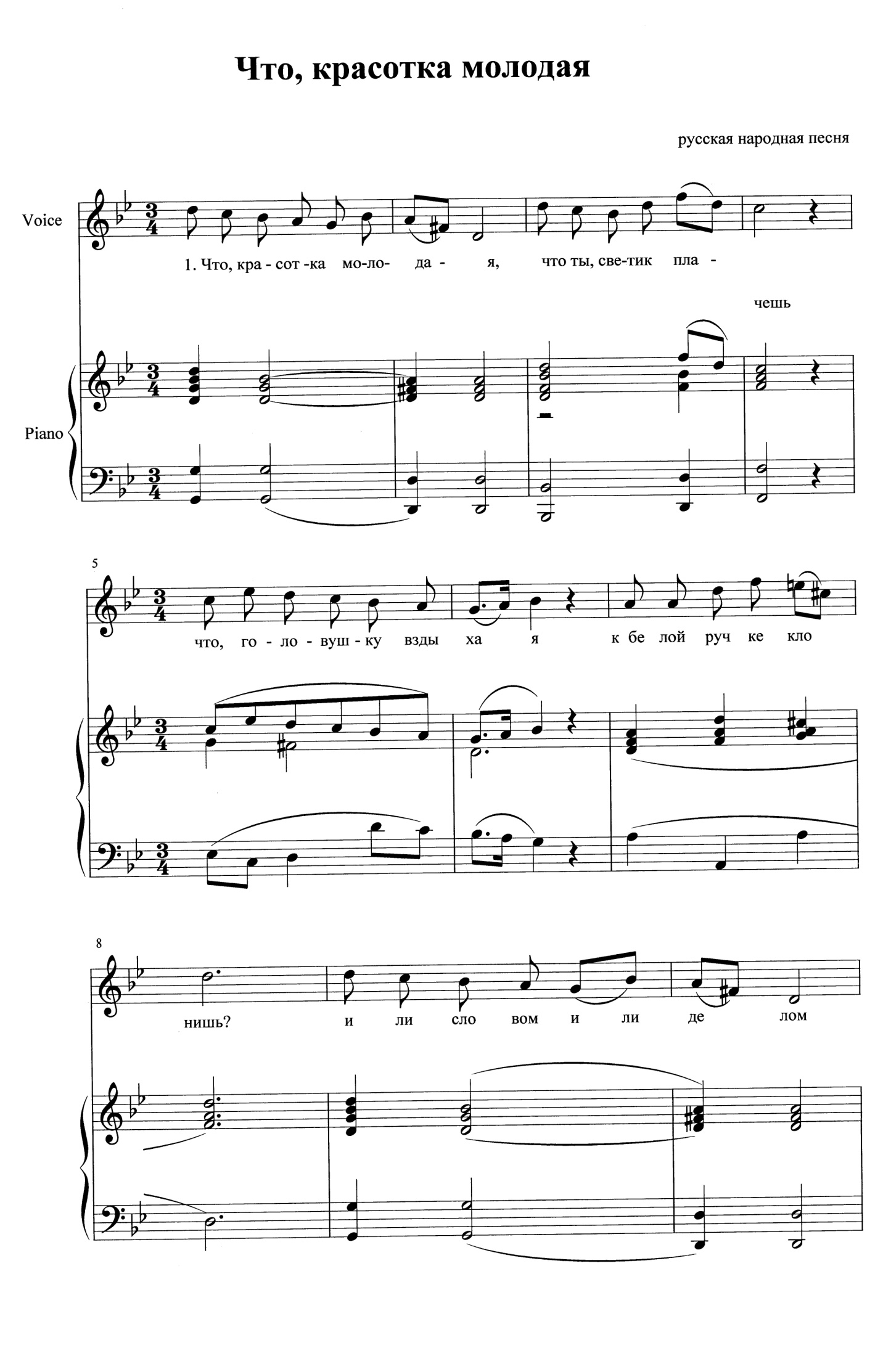

М.Глинка Что, красотка молодая

Чередование баса и аккорда

Такой распространённый вид аккомпанемента как «бас - аккорд» является одной из форм разложенного аккорда. В начале работы с этим типом фактуры расслоению подвергаются только трезвучия, Басовая линия (прима) как бы отрывается от двух других (терции и квинты) и превращается в самостоятельную мелодическую линию

Это самый доступный вид аккомпанемента домашнего музицирования.

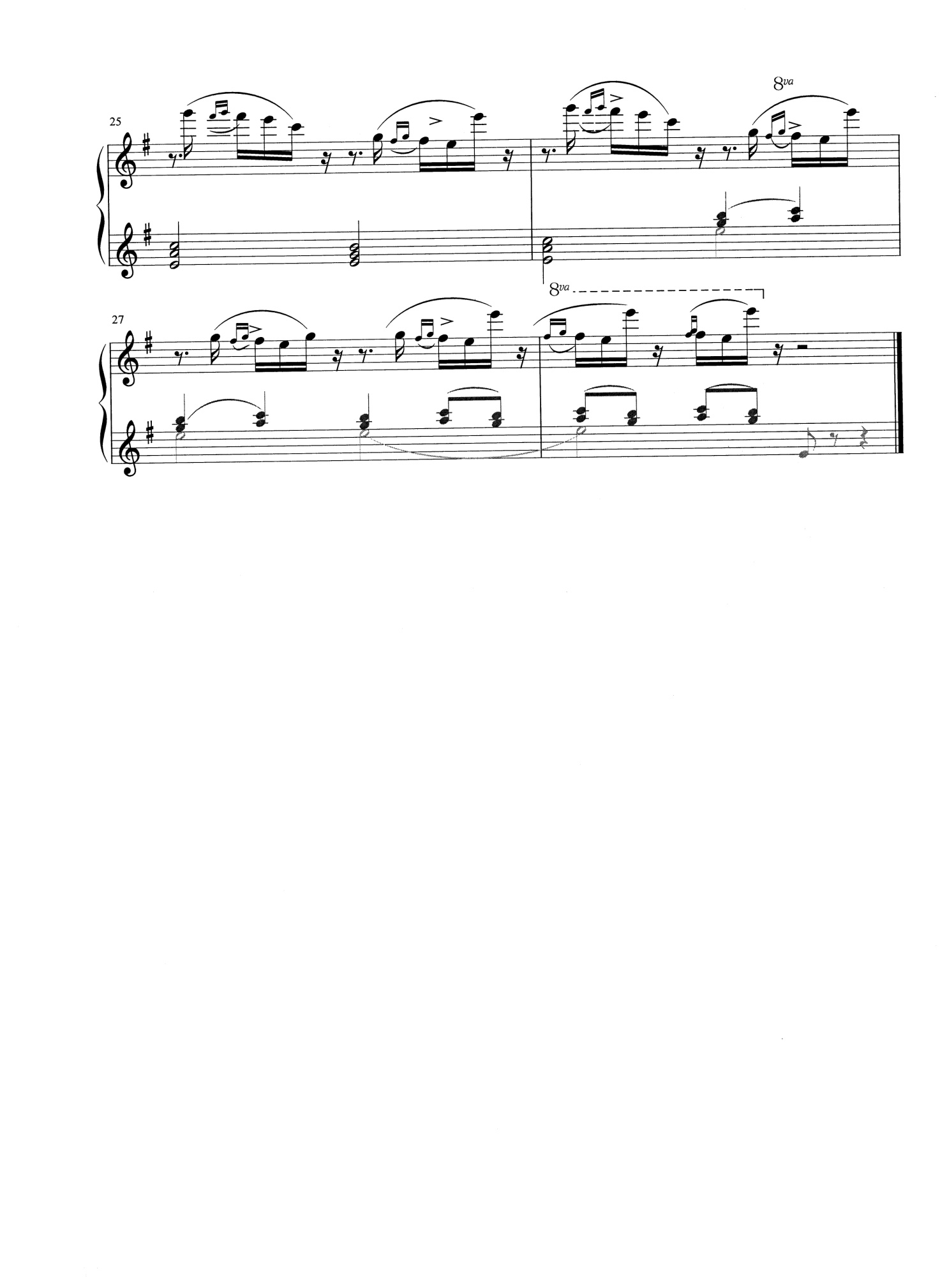

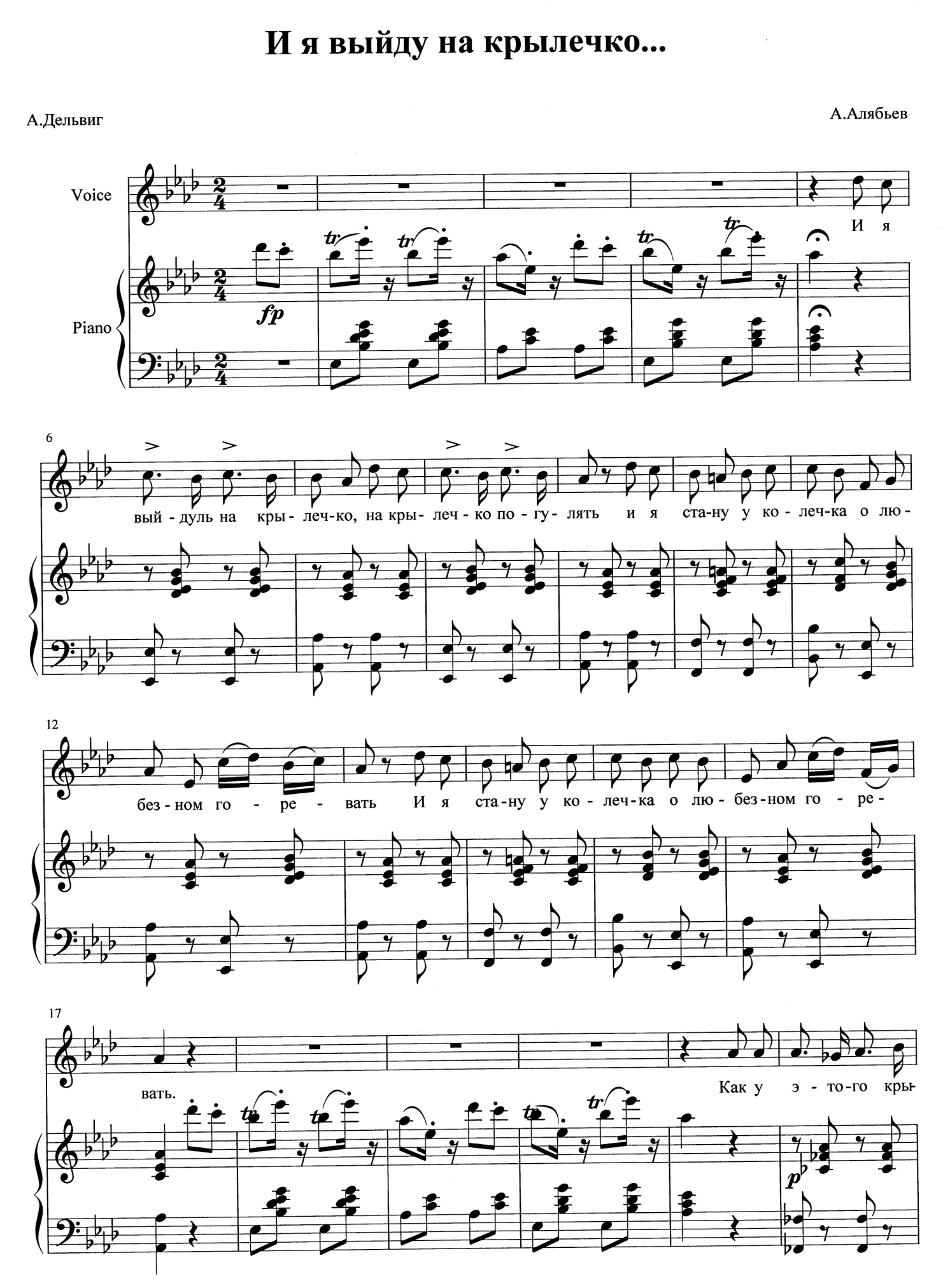

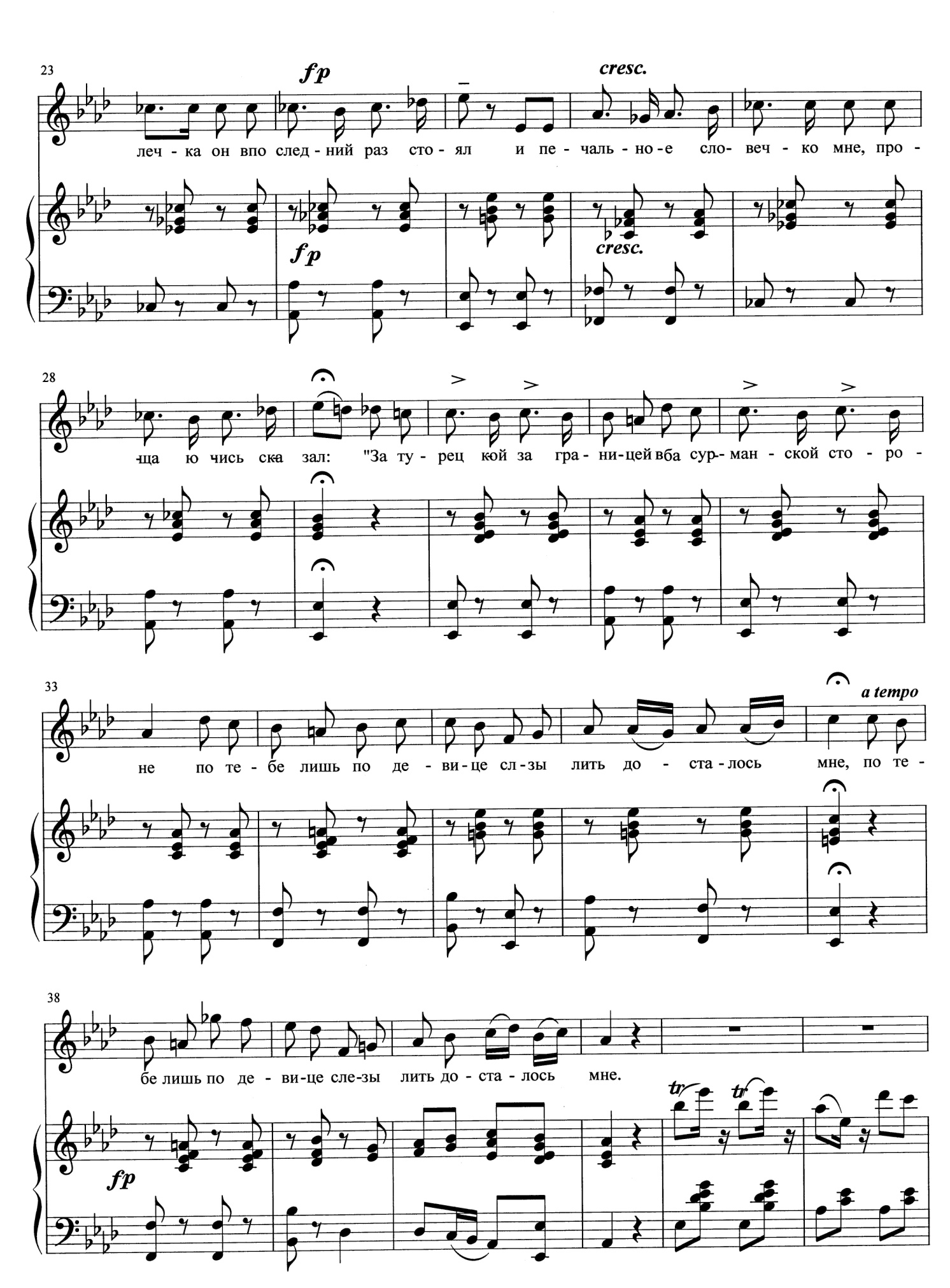

А.Алябьев. И я выйду на крылечко

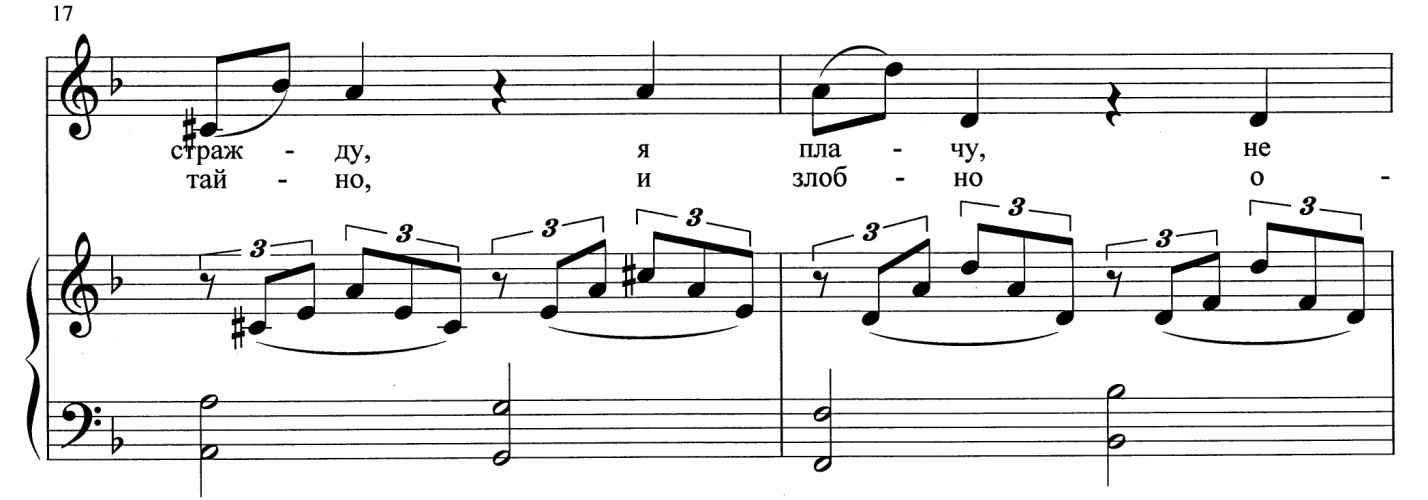

Аккордовая пульсация

Особенность такого аккомпанемента заключается в исполнении аккордов в правой руке, создавая пульсацию по основным долям, слабые доли не выделяются, чтобы не перегружать в звуке фактуру правой руки

Эти виды фактуры являются наиболее типичными. Они содержат в себе огромные возможности эмоционального насыщения за счет темповой и динамической активизации.

Благодаря пульсирующим аккордам можно окрасить аккомпанемент в различные эмоциональные тона: неторопливые — покой, раздумье, подчеркнутые при поддержке гармонического развития — взволнованность, переживания и т. д.

Дж.Перголези Ария

Частым случаем гармонических поддержек является арпеджато. Прием заимствован из выразительных возможностей арфы, гитары. Создается широкая амплитуда гармонической волны, сливающейся в аккордовое созвучие.

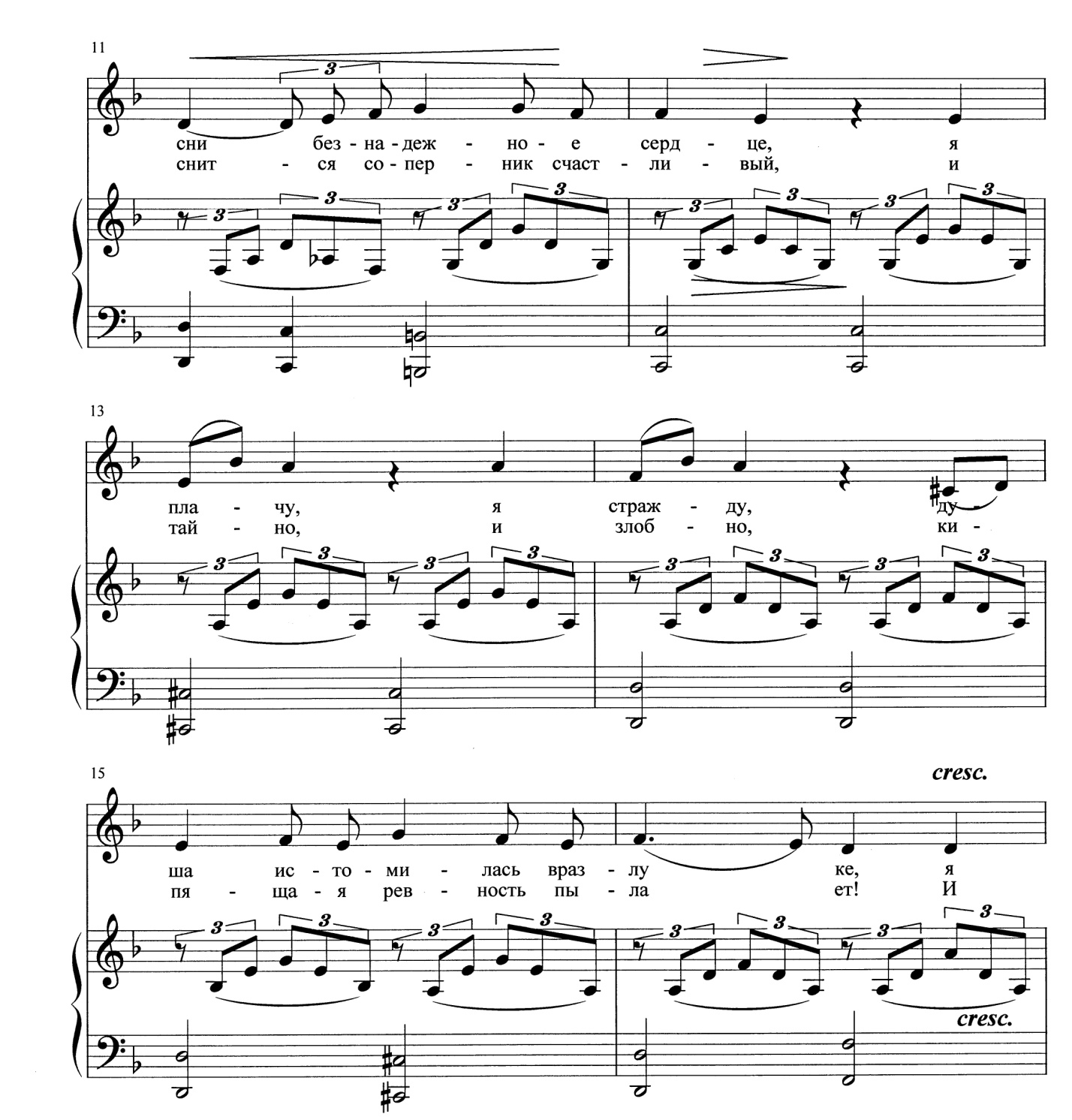

Гармоническая фигурация

Гармоническая фигурация — движение голосов по звукам аккорда. Может быть восходящее, нисходящее, ломанное (пропуск ступеней), смешанное, секвентное. Как правило, фигура движения звуков в первом такте последовательности будет сохраняться в следующих.

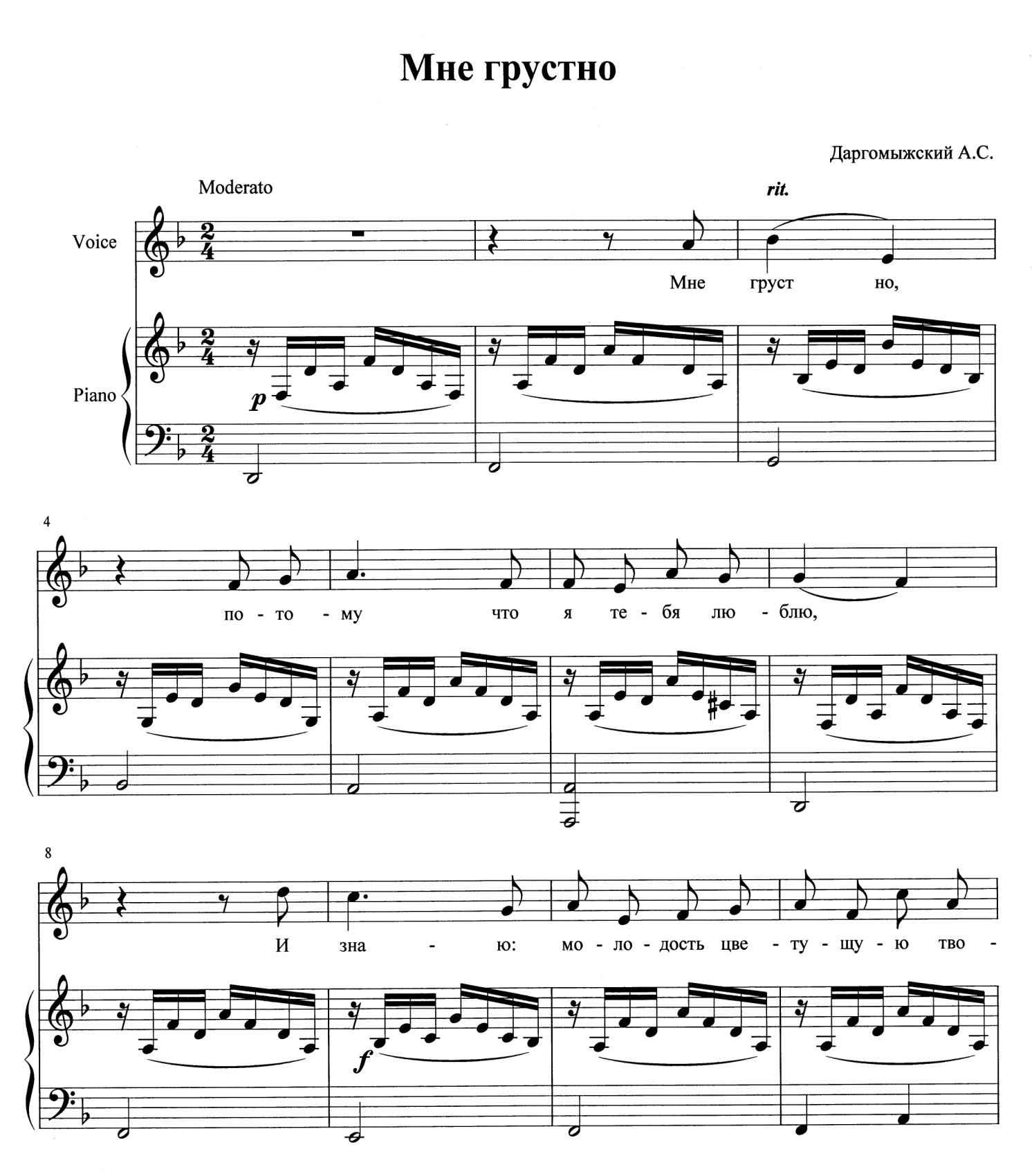

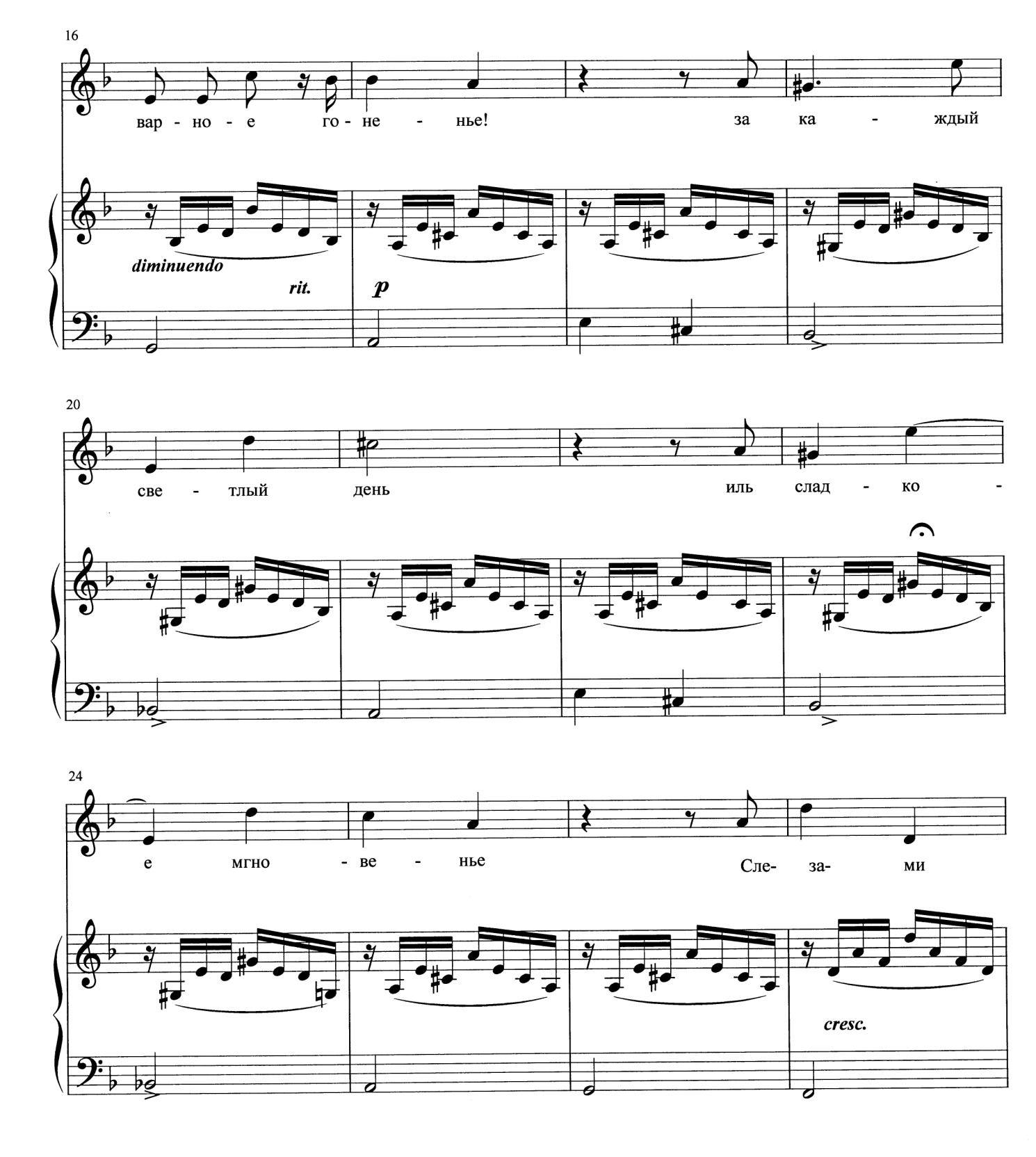

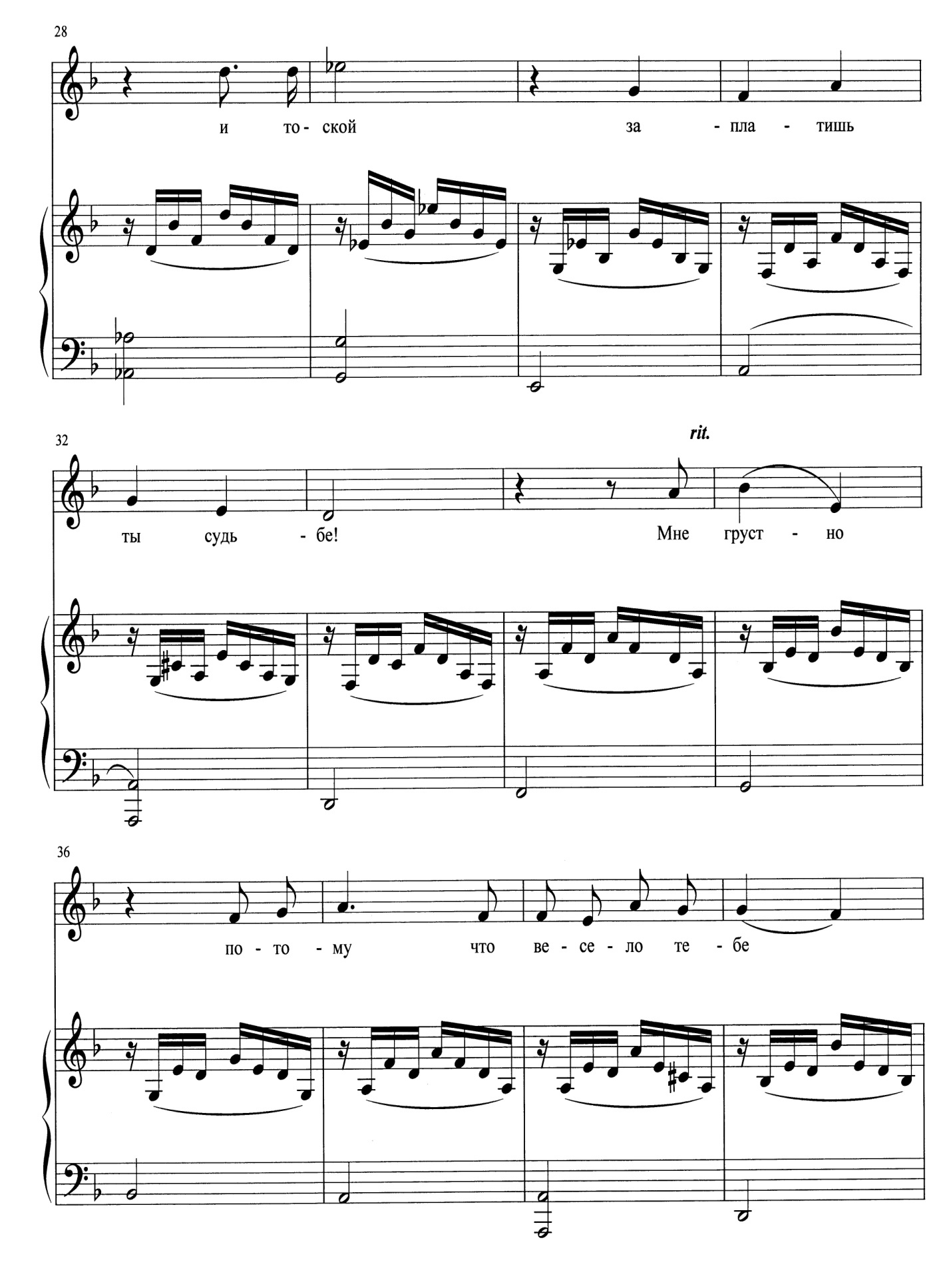

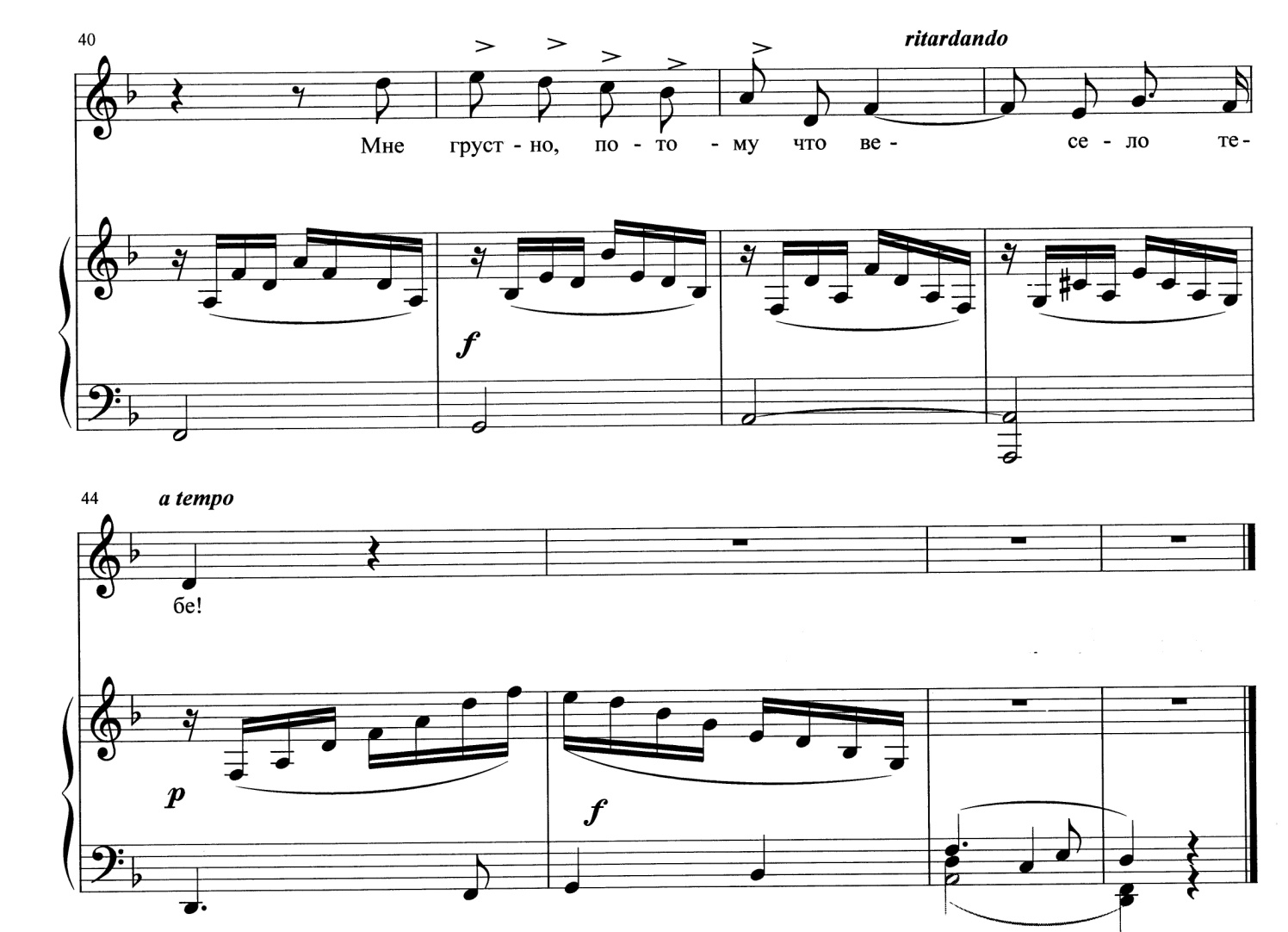

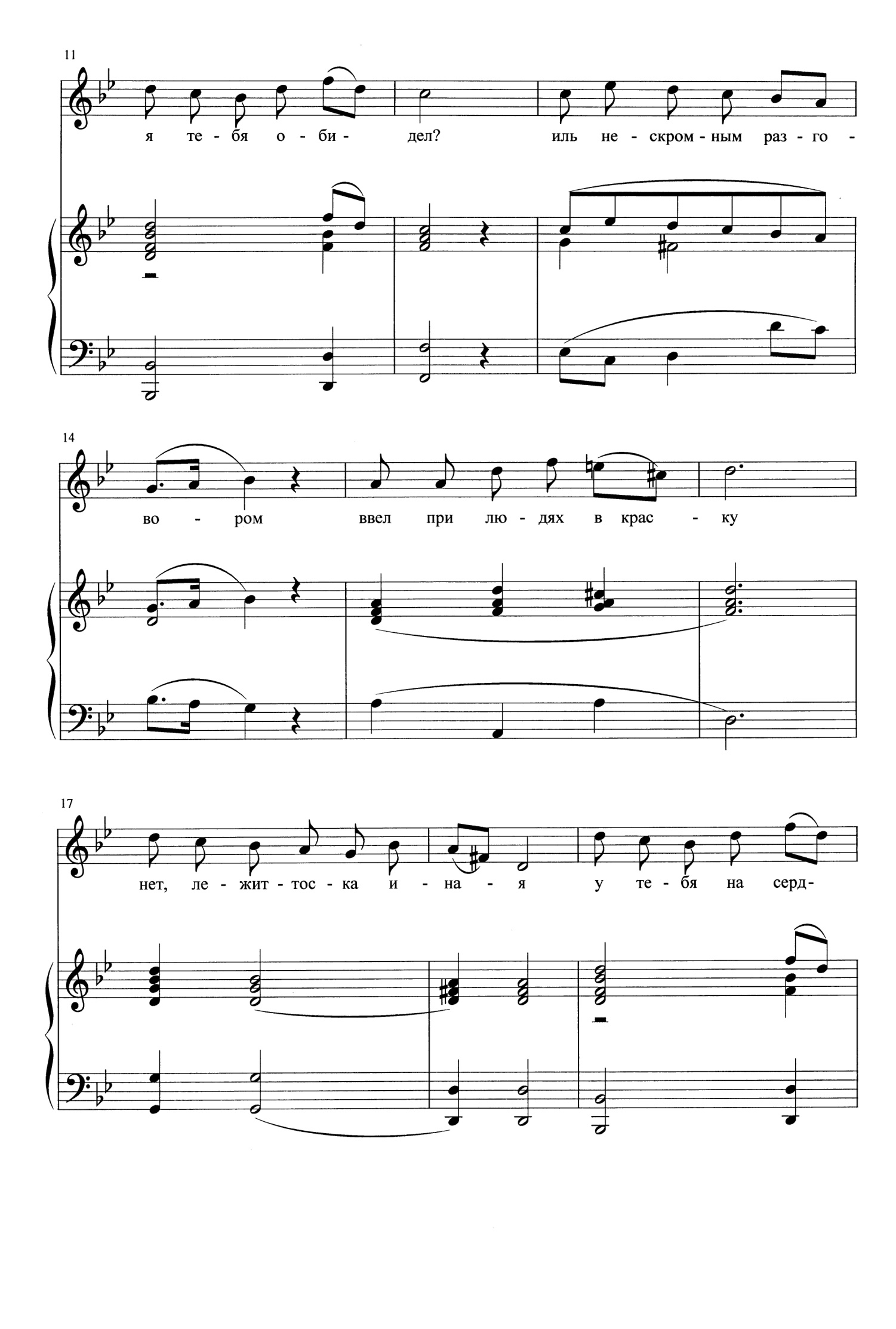

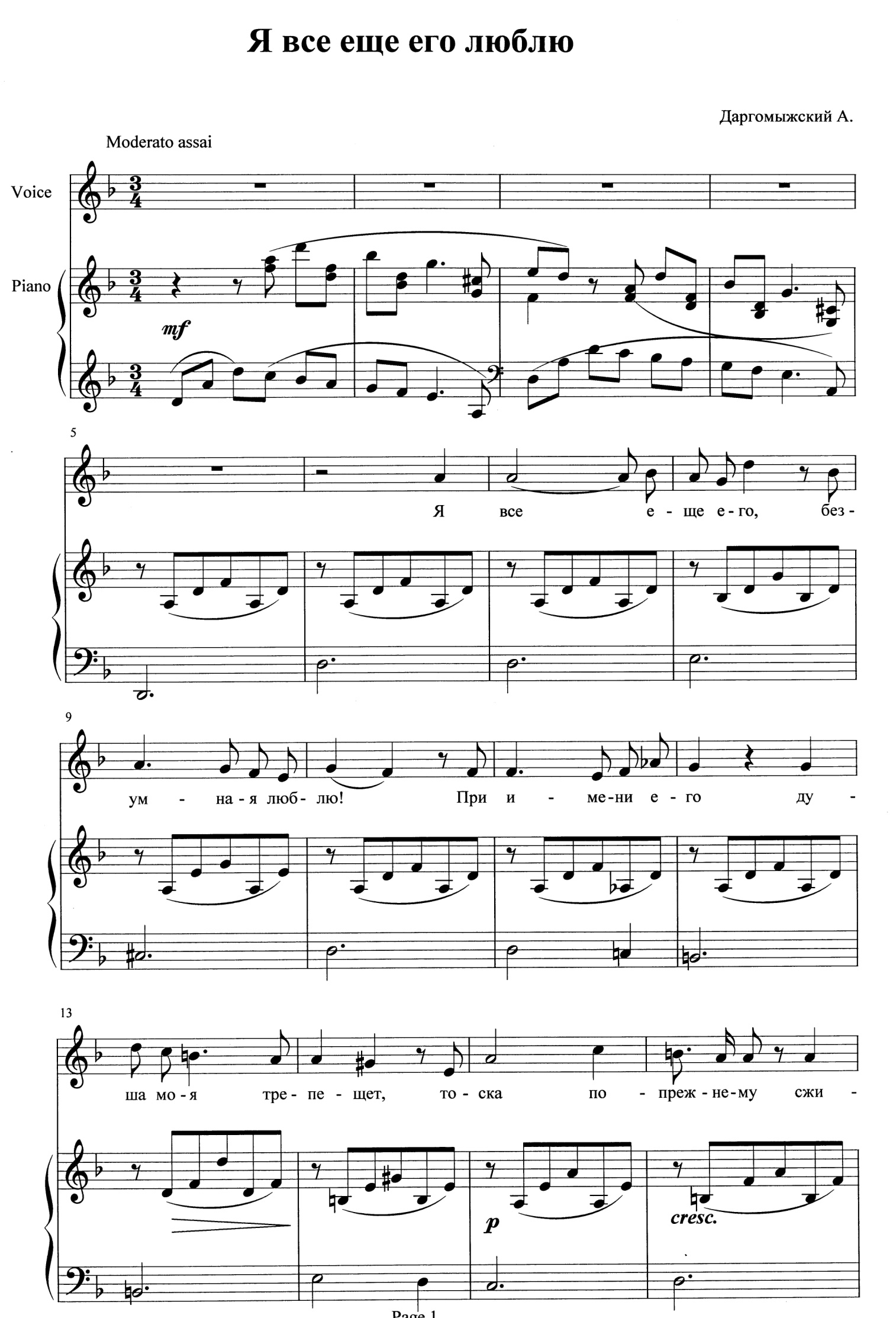

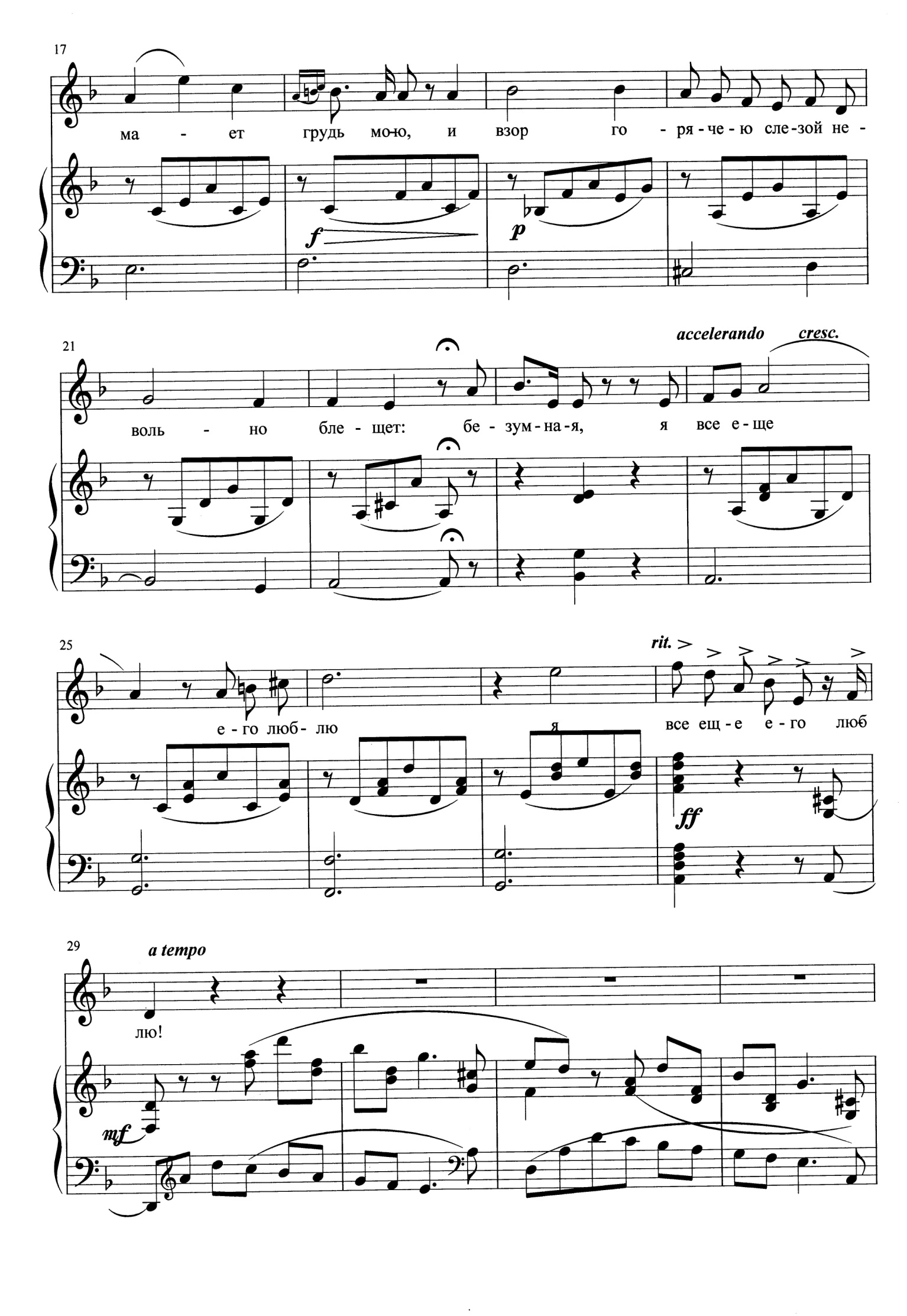

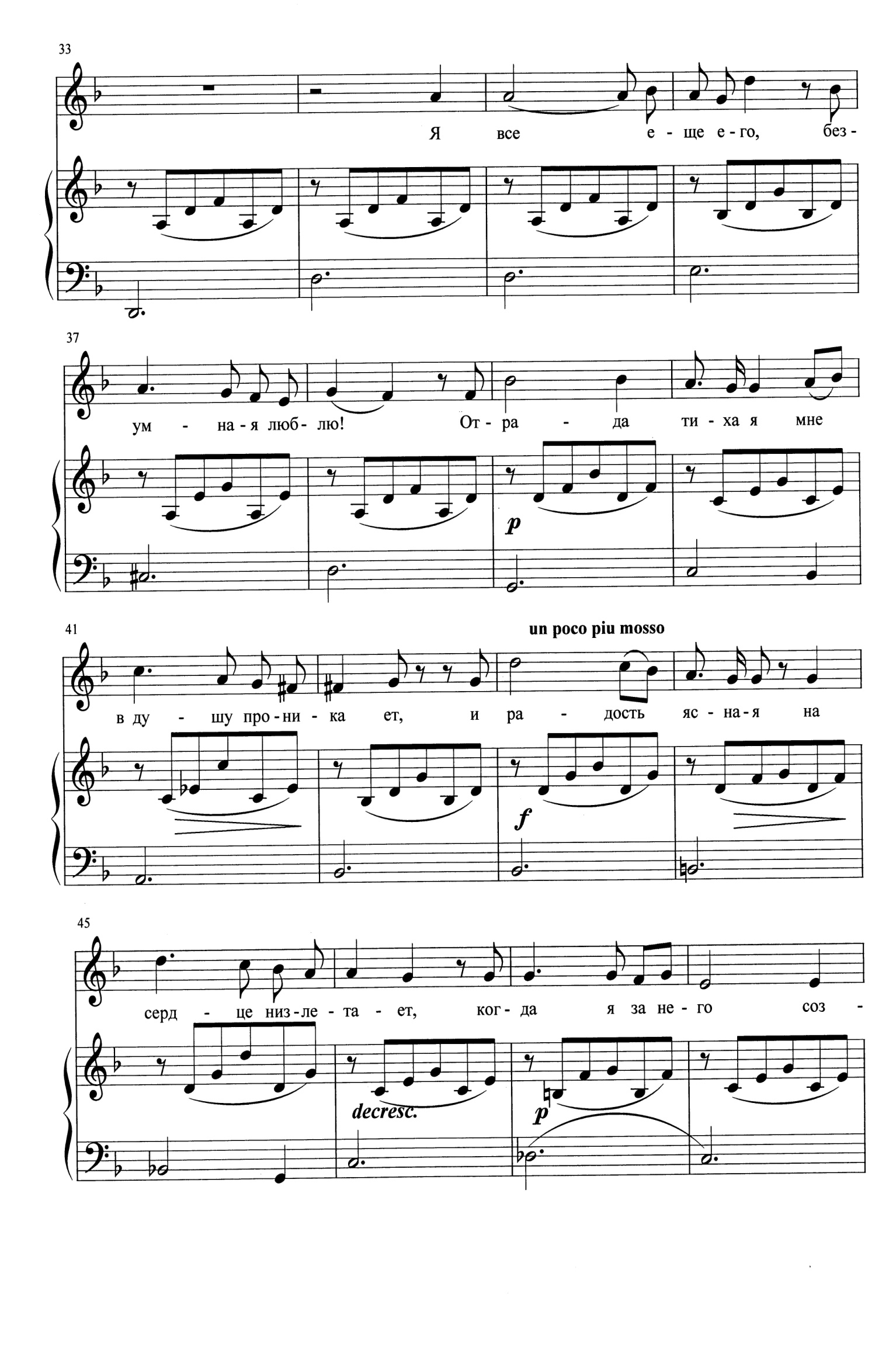

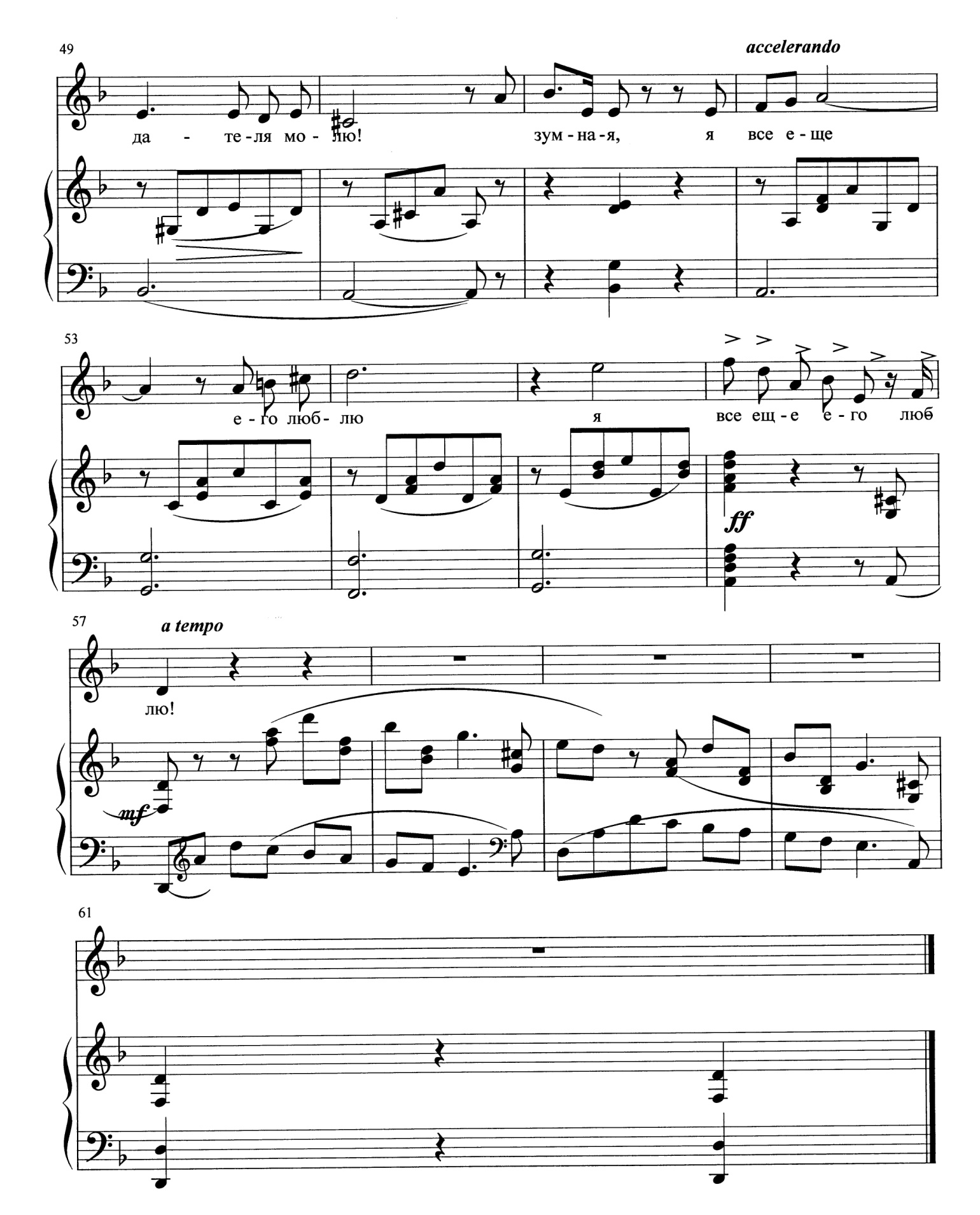

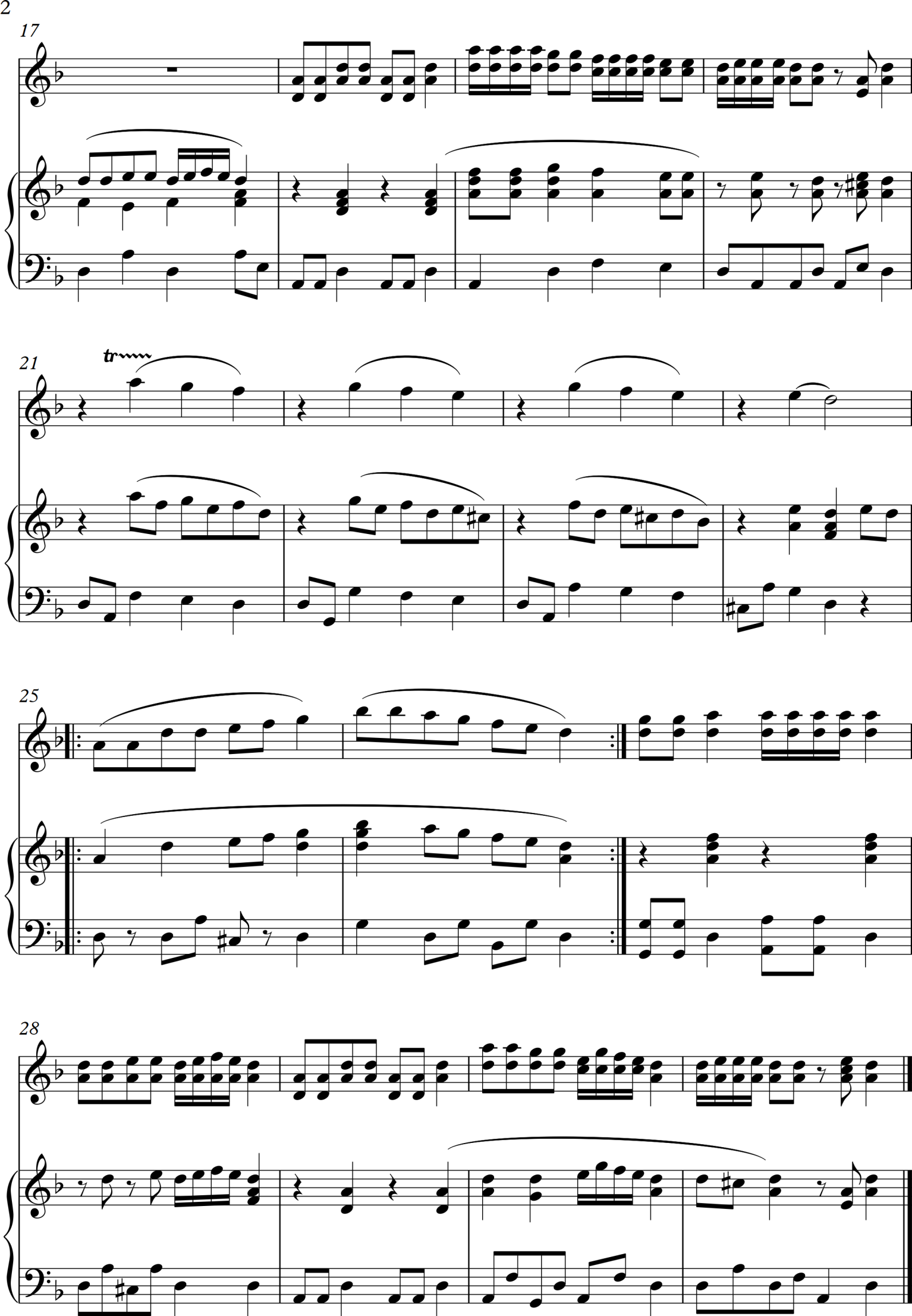

А.Даргомыжский Я все еще его люблю

Заполнение интервалов проходящими звуками, опевание, различные задержания, появление секундовых последовательностей, разложение аккорда в виде гармонической фигурации придает аккомпанементу большую напряженность. При смене гармонии за счет ладовых тяготений подголоски получают большую выразительность. Возникает так называемое скрытое двухголосие в партии сопровождения. Примером может служить мелодический ход в басу. Придается большая значимость, весомость партии сопровождения. Такой мелодический бас уплотняет массу звучности, нагнетает динамический уровень.

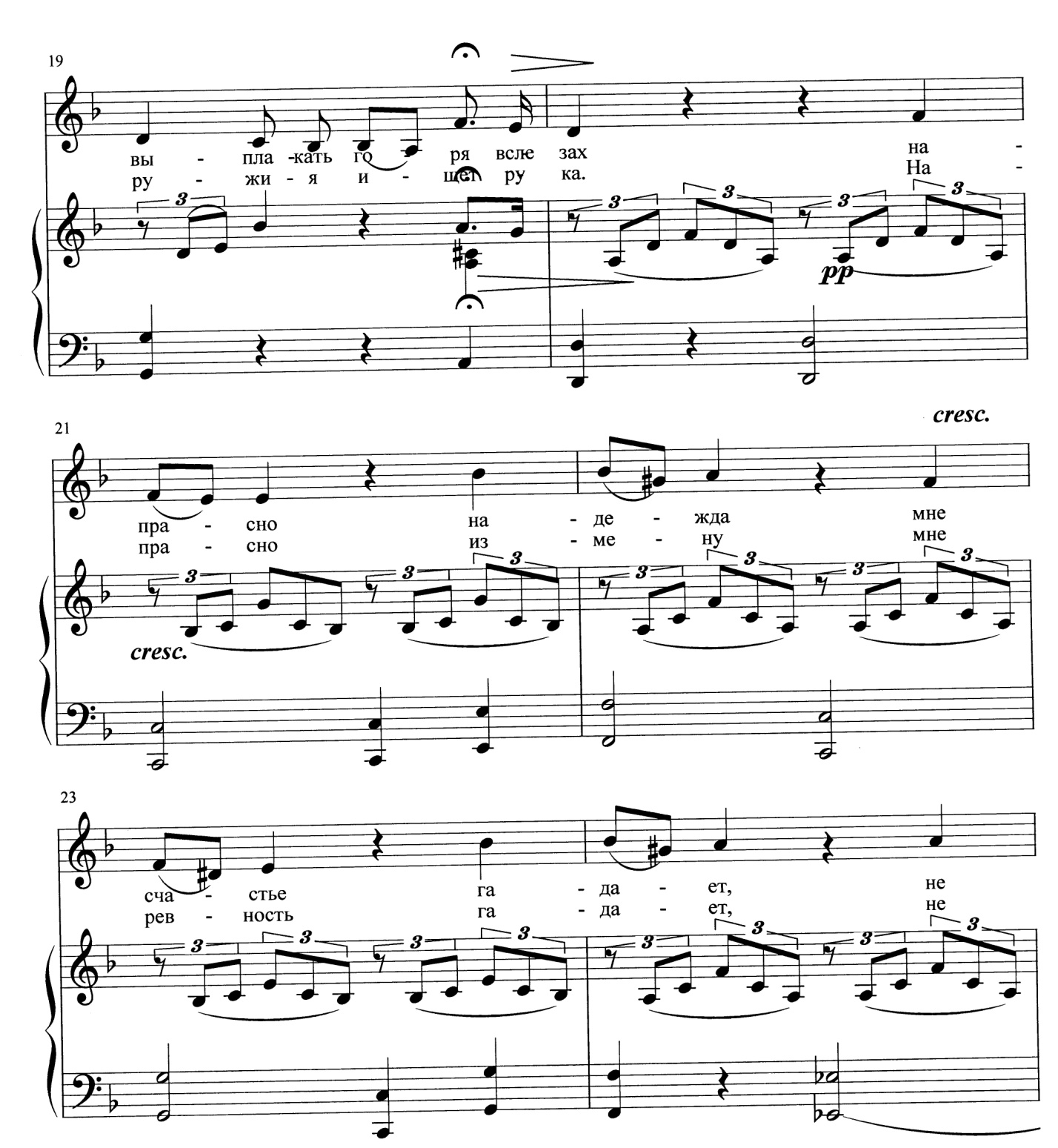

Полифоническое сочетание с сольной партией

Полифоническое сочетание с сольной партией является дальнейшей ступенью мелодического движения в сопровождении. Такие мелодические построения имеют:

характер подголосков;

имитируют мотивы главной партии;

представляют собой более самостоятельные и законченные противосложения.

В работе с учащимся этот тип сопровождения наиболее трудный для исполнения, требующий определенных навыков, которые отрабатываются на уроках по специальности при работе над полифонией. Требуется наличие слуховых возможностей, умение соединить соло и сопровождение в единую музыкальную ткань.

Аккомпанемент дублирует сольную партию

Здесь воедино сочетаются игровые навыки с навыками пения мелодий. Пение вокальных произведений со словами под аккомпанемент является одной из важных форм развития гармонического слуха. Это связующее звено между уроками по сольфеджио и занятиями по специальности. Слияние этих дисциплин в единый процесс обучения способствует развитию музыкального мышления, образного представления и воображения.

РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ УЧАЩЕГОСЯ

В 1 год обучения рекомендовано изучение вокального репертуара, так как вокальные произведения (романсы Даргомыжского, Глинки и др.) имеют удобное несложное изложение аккомпанемента, вокальная строчка удобна для самостоятельного исполнения.

Если исполнение аккомпанемента вызывает технические затруднения, возможно упрощение фактуры аккомпанемента (с соблюдением необходимых правил: сохранением ритмической пульсации, особенностей гармонического языка, изобразительных моментов).

Работая над технической уверенностью исполнения аккомпанемента, необходимо выявление смысловой роли вступления, заключения, проигрышей (если они есть), определение кульминации развития, динамического плана.

Работа над звуковым балансом аккомпанемента и сольной партии является одной из самых сложных, так как здесь внимание ученика распределяется на несколько кругов внимания – звуковой баланс между двумя руками и баланс между солистом и аккомпанементом. Подчёркивание выразительных моментов вокальной партии и аккомпанемента, понимание и выполнение этих задач приведет к яркому артистичному исполнению произведения.

Очень важно выполнять все указания автора относительно динамических оттенков (в соотношении с партией солиста). Динамика играет огромную роль в исполнительском искусстве, так как выразительное исполнение произведения является главной задачей, нарушение которой может искажать содержание музыки. Амплитуда динамики широка (от pianissimo до fortissimo), т. е. соответствует всему диапазону эмоциональных состояний.

Интонационная выразительность музыки потеряет весь смысл, если не придерживаться правил агогики. Исполняя произведение, нельзя избежать темповых замедлений и ускорений. Применительно к фразам, предложениям и более крупным построениям термины агогики (accelerando, ritardando, ritenuto и т. д.) достаточно ясны; мельчайшие же агогические отклонения мало доступны точным обозначениям, здесь все зависит от индивидуальных ощущений, вкуса и чуткости — важнейшей способности аккомпаниатора. Распространенной формой агогических отклонений является кульминация. Естественное тяготение к ней, относительная ее протяженность и последующее восстановление основного темпа представляет собой гибкую и подвижную форму живой речи.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Важнейшим фактором, способствующим успешному обучению в классе аккомпанемента, является правильная организация учебного процесса, планирование учебной работы и продуманный выбор репертуара.

Одной из форм планирования занятий в классе аккомпанемента является составление индивидуальных планов на каждого учащегося с учетом его возможностей на каждое полугодие. В индивидуальный план включаются разнохарактерные по форме и содержанию произведений русской, зарубежной и современной музыки. Главное, недопустимо включать в индивидуальный план произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности учащегося и несоответствующие его возрастным способностям.

В классе аккомпанемента решаются такие задачи как:

развитие навыков игры в ансамбле;

расширение музыкального кругозора: знакомство с репертуаром отечественных и зарубежных композиторов;

развитие творческих возможностей учеников с различным уровнем способностей.

Аккомпаниатор является опорой для солиста, его гармоническая основа и фактурное богатство. У маленького музыканта в процессе работы над аккомпанементом воспитываются такие качества как:

умение слышать партнера;

согласовывать все свои действия с его действиями;

слышать слияние всей звуковой ткани.

Для успешного формирования навыков аккомпанирования необходимо планировать работу на уроках. Эта работа включает в себя следующие моменты:

Разбор литературного текста, партии солиста.

Самостоятельный или с помощью педагога разбор произведения.

Проучивание партии сопровождения. Работа над звуком.

Создание музыкально-художественного образа в ансамбле с вокалистом или инструменталистом.

Публичное выступление.

На занятиях также необходимо постоянно развивать навыки чтения нотного текста с листа. Главное в чтении с листа — умение охватить пьесу в целом.

На уроке педагог дает ученику читать с листа небольшое произведение (легче на 2–3 класса). Можно предложить два вспомогательных средства для развития навыка чтения:

учитель играет — ученик проверяет, потом наоборот;

ученику поручается переворачивать нотные листы своему товарищу. Это приковывает внимание к тексту и слушанию музыки.

Процесс работы над партией аккомпанемента можно разделить на несколько этапов

1. Предварительное зрительное прочтение нотного текста: размер, темп, фактура изложения, тональный план.

2. Воспроизведение нотного текста на фортепиано. Нужно проигрывать произведение полностью либо сам ученик, либо педагог, это позволит понять характер музыки, выявить стилистические особенности, технические трудности и поставить перед собой определенные цели. На этом этапе намечаются элементы фразировки и кульминации произведения, создаются представления о динамике, темпе (обязательно все увязать с партией солиста).

3. Проучивание партии аккомпанемента отдельно каждой рукой. В это время намечается удобная аппликатура, правильный выбор которой позволит исполнять партию аккомпанемента ровно и связно. Обратить внимание на звучание басового голоса — фундамента гармонии и ладовой опоры. Бас очень важен солисту, так как он ощущает гармоническую окраску своей мелодической линии, являясь для него ритмическим ориентиром.

4. Отработка эпизодов с различными элементами трудностей. Это могут быть:

различные пассажи с мелкой техникой, арпеджио. Для правильного выучивания их учащемуся надо найти удобное расположение пальцев, которое поможет точно попасть на клавиши, а затем учить каждый пассаж отдельными фрагментами;

трудные моменты с аккордовой техникой. Целесообразно поиграть отдельно по 2–3 аккорда, соединяя их один за другим. Важно нацелить учащегося на проведение верхнего голоса в аккордах;

значительные трудности игры различными интервалами;

скачки на большие расстояния и т. д.

Во время разучивания фортепианной партии большой ошибкой является механическое проигрывание партии от начала до конца. Это ведет к потере контроля над мелодическим развитием. Мелодия обладает огромными возможностями интонационной выразительности. Поэтому с самого начала в маленьком музыканте нужно воспитывать бережное отношение к воспроизведению мелодии.

Главная задача педагога научить ученика:

координировать силу звука по отношению к солисту, не перегрузить аккомпанемент;

умело распределять постепенные нарастания или ослабления силы звука, чувствовать начало и конец этих нюансов.

Не следует забывать о выразительном значении цезур, ведь дыхание для солиста важно в его исполнительском мастерстве. Соблюдение пауз обеспечит солисту свободное взятие дыхания и начать следующий эпизод вместе в ансамбле. Основной закон ансамбля — дышать одновременно с солистом. Характер и длительность фортепианной цезуры всецело диктуется содержанием произведения.

Говоря об исполнительстве, нельзя не упомянуть о штрихах, которые определяются такими терминами: leqato, non leqato, staccato, pizzicato, pezante, marcato и т. д. Они очень важны для обрисовки художественного образа. Leqato — пластичная, гибкая линия, часто дополняемое определением сantabile, это основной вид мелодической артикуляции. Отход от legato — marcato, связан с подчеркиванием каждого слога (речитативная декламация). Большая палитра артикуляции в танцах: от тяжелой поступи pezante, спокойного шага non leqato до легких подскоков staccato, leqqiero. Нужно отметить, что в вокальной музыке стихи подсказывают точную меру штрихов, а в инструментальной — произвольное, индивидуальное прочтение авторского текста исполнителем.

Во время работы над фортепианной партией необходимо уделять большое внимание педализации. Умелое пользование педалью подчеркивает особенности тембровой окраски партии сопровождения. Нужно избегать «грязи», грохота, что является препятствием для солиста.

Фортепиано, как сопровождающий инструмент, должно звучать чуть слабее партии солиста. Какова бы ни была динамическая шкала в произведении, соотношение это надо соблюдать. Наиболее распространены две ошибки:

перекрывается партия соло;

игра серым, без красок звуком.

Обязательно надо работать с учеником над тем, чтобы аккомпанемент звучал ясно, ровно, чтобы ни одна нота не «выталкивалась» и не пропадала. Хорошо аккомпанировать ученик может лишь тогда, когда все его внимание устремлено на солиста и пропевает «про себя» вместе с ним каждый звук, каждое слово.

Особое внимание надо уделять фортепианному вступлению. Ученик сразу определяет общий темп. Он должен мысленно пропеть первые такты партии соло в пределах фразы, в условленном с солистом темпе. Вступление играть выразительно, образно. Если нет вступления, то нужно посмотреть на солиста и уловить заранее обговоренный жест, взмах смычка и т. д. и вступить вместе с ним.

В домашних условиях вместо солиста может быть использована магнитофонная запись. Но для этого необходима точная настройка фортепиано и инструмента солиста. Пьеса записывается дважды в медленном темпе и в темпе, указанном в произведении. Перед началом пьесы голос объявляет название произведения, и даются ритмические сигналы. Недостаток этого метода занятий — нет непосредственного общения с солистом, механический солист не придет на помощь в критический момент. Наибольшее удовольствие ученик получает, когда играет с учеником-иллюстратором. Часто возникают дуэты, дети охотно встречаются дополнительно, они с большой ответственностью готовятся к выступлениям в концертах.

Завершающая стадия учебного процесса в работе над аккомпанементом — публичное выступление. Как показывает опыт, именно этот этап является самым трудным. Овладение музыкальным произведением вовсе не дает гарантии того, что во время концерта все пройдет гладко. Поэтому об успешном исполнении можно говорить лишь при правильно выбранной программе и при соблюдении всего репетиционного процесса, когда тщательно продумываются и отрабатываются все этапы работы над аккомпанементом. В момент концертного исполнения учащемуся необходим эмоциональный подъем, воля и артистизм.

Специфика музыкальных инструментов

При аккомпанементе различным инструментам большую роль играет манера звукоизвлечения.

Скрипка, как и прима – кобыз звучат достаточно ярко. К тому же, на струнных инструментах иногда играют штрихом пиццикато, иногда пользуются сурдиной – это особый струнный тембр. Верхние струны на этих инструментах звучат ярче, звонче чем нижние, значит, если скрипач играет мелодию на струне «соль», то рояль должен быть предельно осторожным, аккомпанируя такой мелодии.

Голос – особый инструмент, живой организм, который дышит. Любые, самые сложные фактурные проблемы пианиста, должны быть подчинены живому дыханию певца. Вместе с ним он выстраивает музыкальную фразу, проговаривая слова, пропевая, интонируя мелодические повороты, «помогает» ему тянуть длинные ноты тем, что не задерживает движение фактуры, играет ровно, ритмично, заполняя длинный звук. С вокалистами часто труднее найти звуковой баланс, нежели со скрипачом или виолончелистом, т.к они на сцене находятся ближе к партнеру, рядом с роялем, а звуковой поток от певца проходит в сторону от рояля – звук идет в зал. Кроме того, певец, поющий на дыхании, во время пения «оглушает» сам себя поэтому вся ответсвенность за создание звуковой картины лежит на пианисте. Большую роль играет тембр, голоса, которому рояль аккомпанирует: сопрано звучит ярче меццо-сопрано, тенор ярче баса, но правило одно – голос должен звучать сквозь рояль, а не наоборот. Надо ясно и звучно играть басы. Басов никогда не бывает много, их чаще всего бывает мало. Полные басы – это хорошая поддержка певцу.

Домбра - двухструнный щипковый музыкальный инструмент. Домбровые аккомпанементы требуют от концертмейстера хорошей технической базы, умения играть легко в быстрых темпах пассажи «шепчущей» звучностью.

Одной из проблем концертмейстерского класса является игра по нотам. Создается своеобразный «концертмейстерский треугольник»: глаза – ноты – руки на клавиатуре, который должен «работать» во время аккомпанемента солисту. Когда мы играем наизусть, то мы предслышим и играем – этот двуединый процесс непрерывен; когда мы аккомпанируем, то третьим из основных компонентов процесса, являются ноты, которые представляют собой партитуру звучащей картины.

Атмосфера работы над произведением в классе должна быть увлекательной. Обязанностью педагога является умение заинтересовать, увлечь ученика. Занятия аккомпанементом призваны ускорить процесс развития музыкальных способностей, повысить уровень художественного вкуса у детей. Кроме того, учащиеся приобретают навыки аккомпанирования, чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ

5 «отлично»

Продемонстрирована согласованность работы всех групп и солирующих инструментов, выступление яркое, текст оркестровой партитуры исполнен точно, есть звуковой баланс и взаимопонимание участников коллектива и его руководителя.

4 «хорошо»

Хорошее исполнение с ясным художественно-музыкальным намерением, не всё технически проработано, есть определенное количество погрешностей. Есть предположение, что репетиционный период был недостаточно основательным.

3 «удовлетворительно»

Слабое, невыразительное выступление, технически вялое. Есть серьезные погрешности в тексте отдельных партий, звуковой баланс не соблюден, есть расхождения в темпах между отдельными партиями.

«зачет» (без оценки) – отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.

При выведении экзаменационной (переводной) оценки учитывается следующее: - оценка годовой работы ученика: - оценка на академическом концерте или экзамене; - другие выступления ученика в течении учебного года. Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.

Глоссарий

Аккомпанеме́нт (фр. accompagnement, accompagner — сопровождать) — сопровождение одним или несколькими инструментами, а также оркестром сольной партии (певца, инструменталиста, хора и других). Сопроводителя называют аккомпаниатором. Аккомпанементом также называют гармоническое и ритмическое сопровождение основной мелодии, голоса.

Транспони́рование - муз. переложение музыкального произведения или его фрагмента из одной тональности в другую

Музыкальная форма. Под «формой» в музыке подразумеваются организация музыкального целого, способы развития музыкального материала, а также жанровые обозначения, которые авторы дают своим произведениям. Главные композиционные схемы или планы в музыке основаны на трех принципах: повторения, варьирования и контраста, и проявляются в ней через взаимодействие ритма, мелодии, гармонии, тембра и фактуры.

Фраза в музыке — понятие, которое имеет несколько значений. Оно может обозначать и относительно завершенный мелодический оборот, и законченную музыкальную мысль.

Голосоведе́ние — движение голосов в многоголосном музыкальном произведении. Этот термин применяется также в вокальной педагогике (ведение певческого голоса).

Куплетная форма, или строфическая форма, — песенная форма, основанная на повторении одной мелодии (без изменений) с разным текстом (разные стихотворные строфы). Широко распространена с древнейших времён в народной, академической, рок- и популярной музыке.

Период в музыке — форма изложения законченной или относительно законченной музыкальной мысли, завершённая кадансом. Является наибольшей синтаксической и наименьшей композиторской единицей в музыке.

Факту́ра (лат. factura — устройство, строение) — типизированный способ оформления многоголосной музыкальной композиции в одном из (многоголосных) музыкальных складов.

Аппликату́ра (нем. Applikatur, от лат. applico — прикладываю, прижимаю) — порядок расположения и чередования пальцев при игре на музыкальном инструменте. Аппликатурой также называется указание пальцев в нотах с помощью цифр или, реже, иным способом.

Гармонический анализ музыки позволяет специфически музыкальными приёмами разобраться в цветовой палитре музыкального произведения, в логике гармонического движения, помогает дать эстетическую оценку произведению, поставить его в ряд других произведений - этого же композитора и других композиторов, определить степень новизны или традиционности гармонических средств произведения.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Москва «Музыка», 1982

Алексеев А. Творчество музыканта – исполнителя. – М., 1991

Бажанов Н.С. Динамическое интонирование в искусстве пианиста. Новосибирск, 1994

Готлиб А. Основы ансамблевой техники. Москва, 1971

Гофман И. «Фортепианная игра» и «Вопросы и ответы о фортепианной игре» Классика – 21 век.М,1998

«Значение слов в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона»

http://be.sci-lib.com/artikle001561.html

Wicipedia

Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М. «Музыка»,1990

Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1972

Шендерович Е. В классе аккомпанемента.. М. «Музыка» 1996

Мур Дж. Певец и аккомпаниатор.//Москва, М.1965

Документы Правительства РК, Министерства образования РК, отногсящиеся к стратегии модернизации оразования