СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Учебно- методический комплекс темы "Обмен веществ и превращение энергии в организмах"

В данный материал входит фрагмент учебной программы, по которому изучается материал, планы уроков, тестовые задания и практическая работа.

Просмотр содержимого документа

«УМК темы Обмен веществ»

Главное управление по образованию Брестского облисполкома

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕРЕЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ»

УМК ТЕМЫ "ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ"

БЕРЁЗА

2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ……………………………………………………………………. ….3

УМК учебного предмета «Биология» ………………………………………….4

УМК темы …………………………………………………………………….….5

Фрагмент учебной программы ..………………………………………………..6

Фрагмент перспективно-тематического плана .…………………………….…8

Дидактический материал уроков темы……………………………………….10

Тематический контроль ……………………………………………………….41

8. Заключение .……………………………………………………………………43

Пояснительная записка

УМК темы «Обмен веществ и превращение энергии» включает разделы: вспомогательный, теоретический, практический и контроля знаний.

Вспомогательный раздел УМК содержит элементы учебной программы для общеобразовательных учреждений для 10 класса «Биология», фрагмент перспективно – тематического плана темы , планы учебных занятий.

Теоретический раздел УМК содержит материалы для теоретического изучения учебного материала такие как: электронные презентации и видеофрагменты.

Практический раздел УМК содержит инструкции для проведения практических работ, предусмотренных учебной программой.

Раздел контроля знаний УМК содержит материал текущей и итоговой аттестации. Для текущей аттестации созданы поурочные тестовые задания. Для итогового зачета по всей теме создан электронный тест из 10 слайд – вопросов, что позволяет быстро проверить и оценить каждого учащегося, не имея загруженных программ для их использования.

На площадке «Мультиурок» в разделе Блоги систематизирован материал, который включает видео уроки и тесты.

На площадке «Мультиурок» в разделе Блоги систематизирован материал, который включает видео уроки и тесты.

Введение

В данной работе представлен УМК темы: «Обмен веществ и превращение энергии в живых организмах» с целью обеспечения требований образовательного стандарта профессионального образования, удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей личности, повышения эффективности образовательного процесса.

Предлагаемая система работы позволяет осуществить компактность и дидактическое сжатие учебного материала, выделить главное и частное, поэтапно в четкой логической последовательности формировать умственные действия обучающихся.

Методическая разработка применима для работы с учащимися, имеющими разный уровень обучаемости и обученности. Рекомендуется преподавателям учебного предмета «Биология» для проведения уроков и составления УМК.

Учебно-методический комплекс учебного предмета « Биология»

1. Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 216 от 05.08.2011

« О некоторых вопросах профессионально-технического образования»

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании. Принят палатой представителей 2 декабря 2010 года

3. Образовательный стандарт. Общее среднее образование. Основные нормативы и требования. Постановление Министерства образования Республики Беларусь 03.10.2008 № 96

4. Образовательный стандарт учебного предмета «Биология». Постановление Министерства образования Республики Беларусь 29.05.2009 № 32

5.Концепция учебного предмета «Биология». Приказ Министерства образования Республики Беларусь29.05.2009 № 675

6. Постановление Министерства образования Республики Беларусь 20.06.2011 № 38. « Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования.

7. Нормы оценки. Биология. «Оценка результатов учебной деятельности учащихся по биологии».

8. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь «О преподавании биологии в 2018-2019 учебном году»

9. Учебная программа по учебному предмету «Биология» для Х – XI класcов учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания

(базовый уровень). 2017

10. Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета (учебной дисциплины) “Биология” в 2019-2020 учебном году. Отдел методического обеспечения общего среднего образования УО «РИПО»

11. Требования к мерам безопасности при организации образовательного процесса по учебным предметам, утверждёнными постановлением Министерства образования Республики Беларусь;

12.Постановление Министерства РБ от 06.10.2008 № 97. Перечень средств обучения, учебного оборудования для общеобразовательных учреждений.

13. Тематический план. Рассмотрен и одобрен на МК-3 (протокол № 1 от 30.08.2019). Утвержден зам. директора по УПР.

14. Биология. Учебное пособие для 10 класса. /Н.Д. Лисов [и др.]; под ред. Н.Д.Лисова. Минск: Народная асвета, 2014.

15.Количество учебных часов: по типовому учебному плану - 6, по учебному плану – 6

УМК темы «Обмен веществ и превращение энергии в живых организмах»

| Наименование темы учебной программы | Учебных часов | Структурные элементы УМК Разделы УМК | ||||

| Всего | В т.ч. ЛПЗ | Вспомогательный | Теоретический | Практический | Раздел контроля | |

| . Обмен веществ и превращение энергии в живых организмах | 6 | 1 | 1. Планы уроков 2. Методическая разработ-ка «Фотосинтез»

| 1. Презентация по темам: «Обмен веществ и превращение энергии» «Фотосинтез» «Этапы энергетического обмена» «Биосинтез белка» Видеофрагменты: «Обмен веществ и превращение энергии», «Гликолиз», «Энергетический обмен», «Механизм фотосинтеза», «Биосинтез белка»

| 1. Инструкция по проведению практической работы № 4 Решение задач по теме « Энергетический и пластический обмен» | 1.Педагогические тесты 2.Индиви-дуальные задания |

Фрагмент учебной программы

| Цель изучения темы | Содержание темы | Результат |

| 1. Обмен веществ и превращение энергии в живых организмах | ||

| Формировать знания об обмене веществ и преобразовании энергии.

Закрепить и систематизировать знания по выявлению основных закономерностей обмена веществ и преобразования энергии в различных типах клеток.

Научить применять знания для решения задач

| Общая характеристика обмена веществ и преобразования энергии. Понятие обмена веществ, ассимиляции и диссимиляции, анаболизма и катаболизма; пластического и энергетического Клеточное дыхание. Этапы клеточного дыхания: подготовительный, бескислородный (гликолиз), кислородный (аэробный). Суммарное уравнение полного окисления глюкозы. Представление о брожении и его практическом значении. Фотосинтез. Понятие фотосинтеза. Световая и темновая фазы. Значение фотосинтеза. Хранение наследственной информации. Понятие о генетическом коде и его свойствах. Реализация наследственной информации – биосинтез белка. Представление об этапах синтеза белка: транскрипция, трансляция. Роль и РНК, т РНК, р РНК в синтезе белка. Практические работы Практическая работа № 4 Решение задач по теме « Энергетический и пластический обмен» | Учащиеся должны: знать: • основные принципы и закономерности обмена веществ и энергии в организме; значение обмена веществ для жизнедеятельности. этапы клеточного дыхания; фазы фотосинтеза; значение фотосинтеза для природы; этапы биосинтеза белка; роль иРНК, тРНК, рРНК в синтезе белка. Понимать сущность Обмена веществ; клеточного дыхания; фотосинтеза. Взаимосвязи пластического и энергетического обмена веществ ; генетического кода и его свойств. уметь: • характеризовать процессы обмена веществ; •характеризовать процессы, протекающие в клетках при дыхании, фотосинтезе, и биосинтезе белка; • пользоваться таблицей генетического кода; • объяснять и анализировать информацию, представ-ленную в виде рисунков и таблиц ; • самостоятельно находить информацию в разных источниках (в том числе в сети Интернет, средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию владеть основными терминами и понятиями при описании обмена веществ и преобразования энергии в клетке; навыками решения основных типов задач по теме « Энергетический и пластический обмен»

использовать приобретенные знания и умения об обмене веществ и преобразовании энергии в живых организмах для разрешения проблем и принятия решений в повседневной жизни.

|

Фрагмент перспективно-тематического плана

| №п/п | Наименование темы | Кол-во часов | Тип учебного занятия | Учебно-методические материалы, средства обучения | Домашнее задание |

| 1 | Общая характеристика обмена веществ и преобразования энергии | 1 | Изучение и первичное закрепление знаний | Видео «Обмен веществ и энергии в клетке» | §24

|

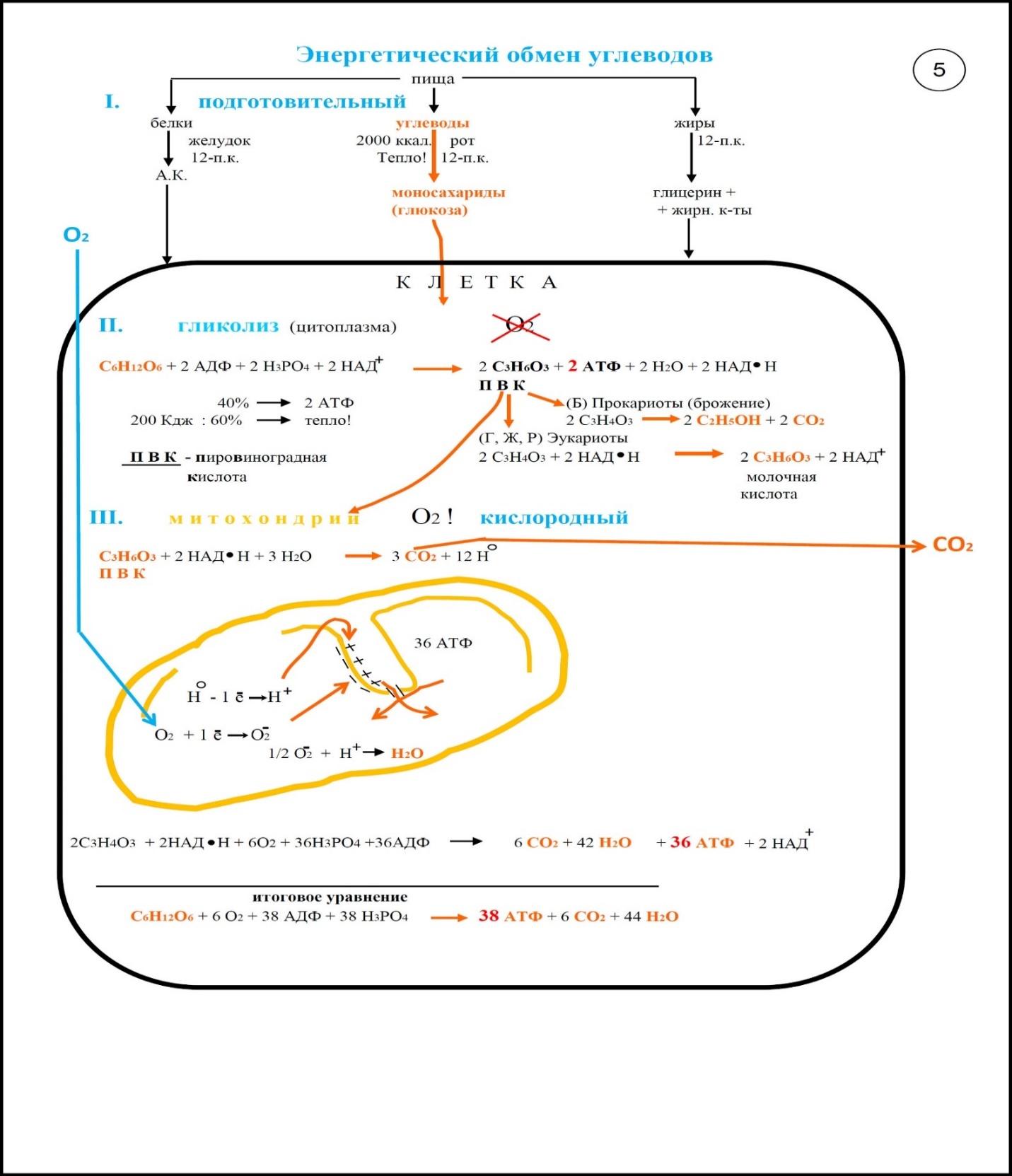

| 2 | Клеточное дыхание. Представление о брожении.

| 1 | Изучение и первичное закрепление знаний | Таблица « Энергетический обмен» Видео «Гликолиз»

| §25, 26 |

| 3 | Фотосинтез

| 1 | Изучение и первичное закрепление знаний | Флеш - анимация Презентация Таблица « Фотосинтез» « Строение митохондрий», | §27 |

| 4 | Хранение наследственной информации | 1 | Изучение и первичное закрепление знаний | Таблица «Генетический код» | §28 |

| 5 | Хранение наследственной информации | 1 | Изучение и первичное закрепление знаний | Видео «Биосинтез белка», Таблица «Биосинтез белка», «Репликация ДНК» | §29 |

| 6 | Практическая работа № 4 Решение задач по теме « Энергетический и пластический обмен» | 1 | практического применения знаний и умений | Инструкционные карточки для выполнения П. Р. №4 Решение задач по теме «Энергетический и пластический обмен» | Повторить § 1-29 |

План учебного занятия

по теме «Общая характеристика обмена веществ и превращения энергии»

Цели

обучающая:

на уровне представления: называет понятия «анаболизм и катаболизм», «пластический и энергетический обмен», «ассимиляция и диссимиляция».

на уровне понимания: анализирует причины, вызывающие изменения в организме при неправильном питании и малоподвижном образе жизни.

воспитывающая: способствовать воспитанию бережного отношения к собственному организму через понимание особенностей протекания обмена веществ;

развивающая: способствовать формированию умений сравнивать, анализировать, делать выводы, развивать логическое мышление

Тип урока: Изучение и первичное закрепление знаний

Оснащение: Видео урок «Обмен веществ и превращение энергии»

Ход урока

I. Организационный этап.

-Приветствие.

-Проверка готовности группы к уроку, проверка отсутствующих.

II. Актуализация базовых знаний – 5 минут. (фронтальная беседа)

Какие вы помните свойства, характерные живым организмам?

Каким образом осуществляется питание растений, животных, микроорганизмов, грибов?

Что такое гетеротрофный способ питания? Для каких организмов он характерен?

В чем особенность автотрофного способа питания?

Какие вещества поступают в организм человека и что с ними происходит? В какой системе вещества преобразуются?

Почему ребенок, родившийся 3 кг, в течение первого года жизни утраивает свою массу?

Что такое обмен веществ? Какие процессы происходят при этом в организме? Это мы с вами должны рассмотреть на уроке

III. Изучение нового материала

3.1. Рассмотрите схему на стр. 99 и на основании текста §24, составьте полную характеристику:

а) пластического обмена

б) энергетического обмена

в) взаимосвязь двух сторон одного процесса обмена веществ

г) особенности обмена веществ в зависимости от возраста и особенностей процессов жизнедеятельности

д) регулирование интенсивности обменных реакций.

IV. Закрепление изученного материала – 10 минут.

Основу для обменных реакций составляет какое свойство?

Почему анаболизм нельзя рассматривать без взаимосвязи с процессами катаболизма?

В какой молекуле содержится источник энергии человека?

Что происходит с молекулой АТФ в ходе энергетического обмена?

Почему девушки, которые в подростковом возрасте стараются почти ничего не есть для формирования , как им кажется, модельной внешности, губительно влияют на обмен веществ своего организма?

V. Домашнее задание: §24, ответить на вопросы 6, 7 на стр. 100

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Поступление веществ → Внутриклеточные → Выведение вредных

в клетку превращения веществ из клетки

Метаболизм

Метаболизм

Е-обмен Пластический обмен

(диссимиляция, катаболизм) (ассимиляция, анаболизм)

| |

Расщепление сложных Образование (синтез) сложных

веществ на более простые веществ из более простых

|________________ _______↑

Тестовый контроль знаний

Обмен веществ или МЕТАБОЛИЗМ

1.Что такое метаболизм?

а) способность организма поддерживать внутренний порядок

б) процессы синтеза одних соединений и расщепления других

в) постоянно происходящий обмен веществ и энергии

г) комплекс реакций пластического и энергетического обменов

2.Найдите соответствия:

1) метаболизм А) катаболизм

2) анаболизм Б) пластический обмен

3) энергетический обмен В) обмен веществ и энергии

3.Синтез липидов происходит:

а) на рибосомах б) в ЭПС в) в комплексе Гольджи г) в цитоплазме

4.Белки синтезируются:

а) в комплексе Гольджи б) в цитоплазме в) в ЭПС г) на рибосомах

5.Углеводы в клетках эукариот образуются:

а) на рибосомах б) в комплексе Гольджи в) в цитоплазме г) в пластидах

6.Для образования органических соединений клетке требуется энергия, которую она получает:

а) в результате процессов катаболизма

б) в результате процессов анаболизма

в) в готовом виде, благодаря генотипу

г) из последовательности нуклеотидов

7.Процессы катаболизма:

а) обеспечивают энергией синтез

б) дают необходимые для синтеза строительные материалы

в) поддерживают соответствие генотипа и нуклеотидов

г) вместе с процессами анаболизма поддерживают гомеостаз

8.Что правильно?

а) катаболизм и анаболизм обеспечивают гомеостаз

б) процессы метаболизма длятся несколько суток

в) метаболизм — это обмены пластический и энергетический

г) генетическая информация не разрушается никогда

9.Гомеостаз — это:

а) неизменность нуклеотидной последовательности в геноме

б) совокупность процессов анаболизма и катаболизма

в) относительное постоянство внутренней среды организма

г) совокупность процессов, обеспечивающих метаболизм

10.Способность организма и каждой его клетки самим поддерживать свой

внутренний порядок свидетельствует о том, что все живые организмы:

а) возникли сами и случайно

б) устроены очень сложно

в) возникли многие миллионы лет назад

г) построены по заранее составленному плану

План учебного занятия

по теме «Клеточное дыхание. Представление о брожении»

Цели

обучающая:

на уровне представления: называет этапы клеточного дыхания;

на уровне понимания: характеризует процессы, протекающие в клетке при дыхании, излагает их сущность и значение;

воспитывающая: способствовать формированию умения работать в группах

развивающая: способствовать формированию умений сравнивать, анализировать, делать выводы, развивать логическое мышление

Оборудование: Таблица «Энергетический обмен», видео «Гликолиз», презентация «Энергетический обмен»

Основной учебник:

Биология: учебное пособие для 10-го класс общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения/ Н.Д. Лисов ( и др.); под ред. Н.Д. Лисова- Минск: Нар.асвета, 2014.-270 с.: ил.

Тип учебного занятия: изучение и первичное закрепление знаний

Форма проведения: лекция с элементами самостоятельной работы учащихся

Результаты урока:

знать:

• основные принципы и закономерности обмена веществ и энергии в организме, значение энергетического обмена веществ для жизнедеятельности;

• этапы клеточного дыхания;

понимать сущность:

• клеточного дыхания,

уметь:

характеризовать процессы, протекающие в клетках при дыхании,

владеть:

• основными терминами и понятиями при описании энергетического обмена веществ и преобразования энергии в клетке;

Ход урока

I. Организационный этап

II. Проверка усвоения пройденного материала:

Задание 1.Вставьте пропущенные в тексте слова

Органические вещества образуются в растительных клетках из _____ и ________ в процессе ______________.

Животные получают эти вещества в _________.

В клетках гетеротрофных организмов при __________ органических веществ их энергия переходит в энергию ___________. При этом гетеротрофные организмы выделяют _____________ и __________ .

Задание 2. Дайте определения понятиям «ассимиляция и диссимиляция», приведите примеры процессов, которые относятся к различным типам обмена веществ.

Задание 3. Докажите, что ассимиляция и диссимиляция являются двумя взаимосвязанными процессами обмена веществ.

III. Изучение нового материала:

1. Какими словами - синонимами называется энергетический обмен в живых организмах?

2. Составьте схему «Пути получения энергии», заполнив пропуски

3. Ознакомьтесь с рис. 60 в учебнике, перенесите схему в тетрадь.

4. Заполните в тетради таблицу «Этапы клеточного дыхания»

| Этапы | Реакции | Энергия | Локализация |

| Подготовительный |

| рассеивается в виде тепла | В клетке-цитоплазма

В организме-? |

| Бескислородный (гликолиз) |

|

|

|

| Кислородный |

| Запасается в виде 36 молекул АТФ | Митохондрии |

|

| Суммарная реакция |

|

|

5. Как осуществляется жизнь в бескислородной среде? Брожение- процесс анаэробного расщепления органических веществ, происходящий при воздействии ферментов.

Рассмотрите рис.62 на стр. 105.

Глюкоза →ПВК→молочная кислота (С3Н6О3) – молочнокислое брожение протекают при участии молочнокислых бактерий

Глюкоза →ПВК→молочная кислота (С3Н6О3) – молочнокислое брожение протекают при участии молочнокислых бактерий

Этиловый спирт(С2Н5ОН+СО2) - спиртовое брожение, вызывают дрожжи

Уксусная кислота (СН3СООН+СО2)- уксуснокислое брожение, вызывают уксуснокислые бактерии

Выводы по уроку:

Основная функция дыхания- биологическое окисление: обеспечение клетки энергией, осуществляется во время кислородного этапа.

Всего на трех этапах биологического окисления синтезируется 38 молекул АТФ из одной молекулы глюкозы. Часть из них расходуется на сами процессы окисления. Энергия в клетке необходима для обеспечения процессов жизнедеятельности - метаболизма.

Не все организмы осуществляют энергетический обмен в присутствии кислорода, в таком случае протекают реакции брожения.

Закрепление материала:

1. Назовите этапы клеточного дыхания и места, где они протекают.

2. Почему процесс гликолиза энергетически не выгоден?

3. Перечислите все виды брожения. Для каких организмов характерен это процесс?

Домашнее задание: параграфы 25, 26. Решите задачу: Определите, какое количество пировиноградной кислоты образуется из 360 г глюкозы при гликолизе.

Тестовый контроль знаний

«Клеточное дыхание. Представление о брожении»

Вариант 1

1. Биологическое окисление органических веществ отличается от их горения тем, что:

а) часть энергии превращается в теплоту, а часть — в АТФ;

б) вся выделяющаяся энергия запасается в виде АТФ;

в) энергия выделяется быстро и вся сразу;

г) энергия выделяется медленно и постепенно.

2. Расщепление каких молекул дает энергию для синтеза АТФ в митохондриях?

а) пировиноградной кислоты; б) глюкозы;

в) простых сахаров, жирных кислот; г) воды.

3. В митохондриях синтез АТФ осуществляется в:

а) гранах; б) матриксе; г) наружной мембране; в) кристах.

4. АТФ расщепляется и выделяет энергию, главным образом, в:

а) матриксе митохондрий; б) кристах митохондрий;

в) наружной мембране митохондрий; г) цитоплазме клетки.

5. Гликолиз проходит в:

а) кристах митохондрий; б) матриксе митохондрий;

в) хлоропластах; г) цитоплазме.

6. Окислительное фосфорилирование идет в:

а) цитоплазме б) хлоропластах в) лизосомах г) митохондриях

7. Процесс анаэробного расщепления органических веществ называют:

а) гликолизом; б) клеточным дыханием;

в) энергетическим обменом; г) брожением.

8.Источником энергии для клетки может служить:

а) кислород; б) углеводы; в) липиды; г) белки.

9. Сколько молекул АТФ образуется при биологическом окислении одной молекулы глюкозы?

а) 2; б) 36; в) 38; г) 50.

10. Гликолиз — это:

а) полное окисление глюкозы без участия кислорода;

б) полное окисление глюкозы с участием кислорода;

в) неполное окисление глюкозы без участия кислорода;

г) неполное окисление глюкозы с участием кислорода.

Тестовый контроль знаний

«Клеточное дыхание. Представление о брожении»

Вариант 2

1. Сколько молекул АТФ образуется при гликолизе одной молекулы глюкозы?

а) 2; б) 36; в) 38; г) 50.

2*. После бескислородного гликолиза глюкозы сначала получаются:

а) СО2; б) Н2О; в) пировиноградная кислота; г) 2 молекулы АТФ; е) кислород.

3*. Клеточное дыхание заканчивается образованием:

а) СО2 б) О2 в) Н2О г) молочной кислоты

д) пировиноградной кислоты е) АТФ

4.После окисления глюкозы полученная энергия сначала:

а) используется для синтеза углеводов, белков и жиров;

б) запасается в форме АТФ;

в) превращается в тепло;

г) затрачивается на образование СО2 и Н2О.

5. В результате гликолиза некий микроорганизм получил в свое распоряжение 18 молекул АТФ. Сколько он использовал молекул глюкозы?

а) 2; б) 9; в) 18; г) 36.

6*.Быстрее всего организм может получить энергию, окисляя …, поэтому перед стартом лыжники иногда кладут в рот немного …, а лучше всего (но это запрещено!) в кровь

ввести … .

а) жиры; б) белки; в) алкоголь; г) глюкозу;

д) сахара; е) шоколада ; ж) масла; з) хлеба;

и) аминокислоты; к) аденозинтрифосфат; л) молочную кислоту;

м) пировиноградную кислоту.

7.Живые организмы не страдают от перегрева благодаря:

а) ступенчатому процессу окисления глюкозы;

б) высокой растворимости кислорода в цитоплазме;

в) наличию на Земле большого количества кислорода;

г) высокому содержанию в своем составе воды;

д) постоянному образованию углекислого газа;

е) быстрому удалению СО2.

8. Клеточное дыхание и гликолиз похожи, потому что:

а) их впервые описал один ученый по фамилии Кребс;

б) оба запасают энергию в связях молекул АТФ;

в) оба протекают в митохондриях;

г) в итоге оба дают Н2О и СО2;

д) дают одинаковое количество энергии.

9. Организм человека в качестве источника энергии использует в первую очередь …. Когда их не хватает, в дело идут …. Только в безвыходной ситуации для получения энергии организм использует …. Обычно организм … не окисляет, потому что это

так же неразумно, как использование лазерных дисков для обогрева.(ответ запишите в виде правильной последовательности: пример б-г-а-в)

а) нуклеиновые кислоты; б) жиры; в) белки; г) углеводы.

10. Наименьшее количество энергии содержит молекула:

а) АМФ; б) АДФ; в) АТФ; г) глюкоза; д) сахароза; е) гликоген.

План-конспект учебного занятия

по теме « Фотосинтез»

Цели

обучающая:

на уровне представления: называет фазы фотосинтеза;

на уровне понимания: характеризует процессы, протекающие в световую и темновую фазы, излагает их сущность и значение;

воспитывающая: воспитание эстетически и экологически грамотного человека, умеющего не только понимать, выполнять и доводить до окружающих необходимость бережного отношения к природе, к миру растений- осуществляющих важнейший процесс;

развивающая: способствовать формированию умений сравнивать, анализировать, делать выводы, развивать логическое мышление

Оборудование: Таблица «Строение хлоропластов», «Фотосинтез», видео «Механизм фотосинтеза».

Основной учебник:

Биология: учебное пособие для 10-го класс общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения/ Н.Д. Лисов ( и др.); под ред. Н.Д. Лисова- Минск: Нар.асвета, 2014.-270 с.: ил.

Тип учебного занятия: изучение и первичное закрепление знаний

Форма проведения: лекция с элементами самостоятельной работы учащихся

Результаты урока:

знать:

фазы фотосинтеза;

значение фотосинтеза в природе;

понимать сущность:

• клеточного дыхания,

уметь:

характеризовать процессы, протекающие в клетках при фотосинтезе,

• объяснять и анализировать информацию, представленную в виде рисунков и таблиц ;

основными терминами и понятиями при описании процесса фотосинтеза.

Ход урока

- Техническое оснащение: компьютер, мультимедийный проектор, принтер, сканер.

Наглядность и оборудование: портрет Тимирязева К.А., тесты к уроку.

ПЛАН УРОКА

I. Организационный момент (приветствие учащихся, отметка отсутствующих на уроке) – 2 минуты.

II. Актуализация базовых знаний – 5 минут.

а) Какие организмы относят к гетеротрофам?

б) Почему растения называют автотрофами?

в) Что такое фотон?

г) Продолжить фразу: « Синтез – это….»

д) Приведите примеры формул крахмала, глюкозы.

III. Изучение нового материала – 20 минут.

История открытия процесса фотосинтеза

Фотосинтез был открыт в конце XVIII столетия. В 1771г. Английский химик Джозеф Пристли проделал такой опыт. Он заключал мышь под стеклянный колпак. Через пять часов мышь погибала. Однако при наличии под колпаком ветки мяты она оставалась живой. Отсюда Пристли сделал вывод, что животные своим дыханием делают воздух непригодным для жизнедеятельности организма, а растения своим дыханием восстанавливают его, т.е. делают пригодным для жизнедеятельности. Однако опыт с мышью не всегда удавался.

Голландец Ингенхуз (1779) показал, что непременным условием удачного опыта является наличие солнечного света.

В 1875-1876гг. Тимирязев К.А. прочитал цикл лекций: «Основные начала о жизни растений», в которой очень популярно описал процесс фотосинтез.

«Когда-то, где-то на землю упал луч солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно. Ударяясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только затратился на внутреннюю работу, он рассек, разорвал связь между частицами углерода и кислорода, соединенными в углекислоте. Освобожденный углерод, соединяясь с водой, образовал крахмал.

Этот крахмал, превратясь в растворимый сахар, после долгих странствий по растению отложился, наконец, в зерне в виде крахмала же или в виде клейковины. В той или иной форме он вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился в наши мускулы… Луч солнца, таившийся в них в виде химического напряжения, вновь принимает форму явной силы.

Растение – посредник между небом и землею. Оно истинный Прометей, похитивший огонь с неба».

б) Строение и функции хлоропласта

Главными автотрофами на Земле являются зеленые растения, клетки которых содержат хлоропласты.

Начало процессу фотосинтеза задает свет, активизируя молекулы хлорофилла и других пигментов, находящихся в хлоропластах.

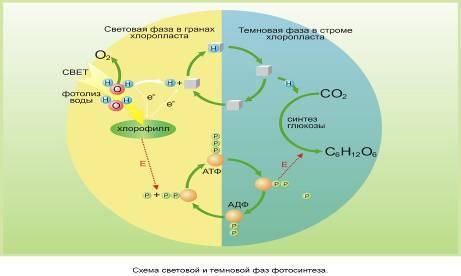

в) Сущность фотосинтеза

Фотосинтез – это процесс образования органических (и неорганических) молекул из неорганических за счет использования энергии солнечного света.

свет

6CO2+6H2O = C6H12O6+6O2

Обязательное условие - хлорофилл

Основным источником энергии для всех живых существ, которые населяют нашу планету, служит энергия солнечного света, однако непосредственно ее используют только клетки зеленых растений, некоторых водорослей и пурпурных растений.

Реакция расщепления воды и синтеза АТФ, происходящие на свету, называют световой фазой фотосинтеза.

Световая фаза фотосинтеза осуществляется в хлоропластах, хлорофилл поглощает энергию солнечного света.

Фотолиз

Молекулы хлорофилла, потеряв электроны, присоединяют электроны, которые образуются при расщеплении молекул Н2О.

Процесс расщепления воды под влиянием солнечной энергии называют фотолизом.

г) Световая и темновая фазы фотосинтеза

д) Значение процесса фотосинтеза

Роль растений и иных фотосинтезирующих организмов в развитии и поддержании жизни на нашей Земле исключительно велика:

они превращают энергию солнечного света в энергию химических связей органических соединений, которые используются всеми остальными живыми организмами;

они насыщают атмосферу Земли кислородом;

некоторые виды растений в симбиозе с азотфиксирующими бактериями вводят газообразный азот атмосферы в состав молекул аммиака его солей и органических азотсодержащих соединений (белки, нуклеиновые кислоты и т.д.).

Непревзойденный популяризатор знаний по фотосинтезу К.Тимирязев писал так: «Это процесс от которого в конечной инстанции зависят все проявления жизни на нашей планете».

Такое утверждение вполне обоснованно, так как фотосинтез - основной поставщик не только органических соединений, но и свободного кислорода на Земле.

IV. Закрепление изученного материала – 10 минут.

Чем отличаются автотрофы от гетеротрофов?

Заполните таблицу?

| Фазы фотосинтеза | Процессы, происходящие в этой фазе | Результаты процессов |

| | | |

Почему фотосинтез протекает не только днем, но и ночью?

В каких органоидах клетки протекает фотосинтез?

Как повысить продуктивность фотосинтеза?

На основе закона Авогадро рассчитать, сколько литров кислорода при н.у. потребляется в организме человека для полного расщепления 250 г глюкозы и сколько литров углекислого газа при этом выделится?

V. Домашнее задание – параграф 27

VI. Подведение итогов урока – рефлексия (1 минута).

Рефлексия: Составление синквейна по теме (коллективно). Понятие «фотосинтез».

Правила составления синквейна (пятистишия):

1. Понятие

2. 2 прилагательных, характеризующих данное понятие

3. 3 глагола, относящихся по смыслу к данному понятию

4. Предложение (не более 5-ти слов), связанное с понятием.

5. 1 существительное (вывод, синоним к понятию).

Пример:

1. Фотосинтез

2. Необходимый + незаменимый

3. Поглощает + преобразует + синтезирует

4. Все живое обеспечивают зеленые растения готовыми органическими веществами и кислородом.

5. Процесс.

Задание № 1. Закончите фразы:

во время световой фазы фотосинтеза происходит:

процесс разложения воды под действием энергии солнечного света, т.е. ___________________________;

выделение в окружающую среду побочного продукта фотосинтеза - ________________________;

преобразование энергии света в ____________________________________________________ .

Задание № 2. Запишите итоговое уравнение фотосинтеза:

_____________________________________________

Значение фотосинтеза

Выполните тест.

1. Как называются организмы, потребляющие готовые органические вещества и использующие заключенную в них энергию?

а) автотрофы; б) гетеротрофы; в) прокариоты

2. Какова роль электронов в световых реакциях фотосинтеза?

а) ускоряют химические реакции; б) запасают и отдают энергию для синтеза АТФ

в)обеспечивают фотолиз воды

3. Хлорофилл – это …

а) пигмент, участвующий в фотосинтезе; б) витамин;

в) гормон, участвующий в обмене веществ

4. Какова роль молекул хлорофилла в фотосинтезе?

а) разлагают молекулы воды; б) поглощают солнечную энергию.

в) участвуют в реакциях темновой фазы.

5. Как называется процесс создания автотрофами органических веществ из СО2 и Н2О с использованием солнечной энергии?

а) хемосинтез; б) биосинтез; в) фотосинтез

6. Из какого вещества состоит цепь переносчиков электронов в хлоропластах?

а) углеводов; б) белков; в) нуклеиновых кислот

7. Какие организмы являются автотрофами?

а) грибы и вирусы; б) животные и бактерии; в) растения и некоторые бактерии

8. Какие вещества образуются в результате световой фазы фотосинтеза?

а) НАДФ•Н; б) АТФ; в) С6Н12О6 ; г) СО2 и Н2О; д) О2

9. Сопоставьте вещество и функцию, которую оно выполняет в световой фазе фотосинтеза.

НАДФ А. Поставщик протонов и электронов.

Вода Б. Ускорение химических реакций.

3. Фермент В. Перенос протонов и электронов.

| 1 | 2 | 3 |

|

|

|

|

Задание № 4. Решите биологические задачи.

В процессе фотосинтеза огурцы, выращиваемые в теплицах, поглощают 1 кг углекислого газа при образовании 7 кг плодов. Сколько кг углекислого газа потребуется, чтобы получить 300 кг огурцов? Как можно увеличить содержание углекислого газа в воздухе теплиц?

Известно, что 50 м2 зеленого леса поглощает за 1 ч углекислого газа столько же, сколько его выделяет при дыхании за 1 ч один человек, т.е. 40 г. Сколько углекислого газа поглощает 1 га зеленого леса за 1 ч? Сколько человек смогут выдыхать этот углекислый газ за тот же час?

План учебного занятия по теме

«Хранение наследственной информации»

Цели

обучающая:

на уровне представления: называет формы хранения наследственной информации;

на уровне понимания: может применить свойства генетического кода для составления аминокислот в шифрованном виде;

воспитывающая: способствовать формированию умения работать самостоятельно, находить необходимую информацию;

развивающая: способствовать формированию умений сравнивать, анализировать, делать выводы, развивать логическое мышление

Оборудование: Таблица «Генетический код», «Строение ДНК».

Основной учебник:

Биология: учебное пособие для 10-го класс общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения/ Н.Д. Лисов ( и др.); под ред. Н.Д. Лисова- Минск: Нар.асвета, 2014.-270 с.: ил.

Тип учебного занятия: изучение и первичное закрепление знаний

Форма проведения: лекция с элементами самостоятельной работы учащихся

Результаты урока:

знать:

формы хранения наследственной информации ;

свойства генетического кода;

уметь:

пользоваться таблицей генетического кода;

• объяснять и анализировать информацию, представленную в виде рисунков и таблиц ;

Ход урока

I. Организационный момент (приветствие учащихся, отметка отсутствующих на уроке) – 2 минуты.

II. Актуализация базовых знаний – 5 минут.

а) Какие молекулы отвечают за хранение наследственной информации?

б) Где находятся молекулы ДНК и РНК?

в) Почему информацию, передаваемую от родителей к потомству называют генетической?

г) Продолжить фразу: « Нуклеотид – это….»

III. Изучение нового материала

3.1. Рассмотрите таблицу 3 на стр. 113 и на основании текста §28, составьте опорный конспект:

а) что такое ген

б) определение «генетический код»

в) свойства генетического кода: триплетность, однозначность, вырожденность, универсальность, непрерывность, не перекрываемость

IV. Закрепление изученного материала – 10 минут.

Выполнение упражнений 1, 6 на стр. 114-115

V. Домашнее задание: §28, ответить на вопросы 2-5 на стр. 115

План учебного занятия по теме

«Хранение наследственной информации»

Цели

обучающая:

на уровне представления: называет этапы биосинтеза белка;

на уровне понимания: может охарактеризовать процессы транскрипции, трансляции и репликации;

воспитывающая: способствовать формированию умения работать с рисунками учебного пособия, находить необходимую информацию для применения полученных знаний в повседневной жизни;

развивающая: способствовать формированию умений сравнивать, анализировать, делать выводы, развивать логическое мышление.

Оборудование: Таблица «Биосинтез белка», «Репликация ДНК», слайды презентации с опорным теоретическим и практическим материалом, карточки с заданиями для проверки усвоения предыдущего материала, распечатки заданий для формирования умений решать молекулярно-биологические задачи, схемы, видеофрагмент «Синтез белка».

.

Основной учебник:

Биология: учебное пособие для 10-го класс общеобразовательных учреждений с рус. яз. обучения/ Н.Д. Лисов ( и др.); под ред. Н.Д. Лисова- Минск: Нар.асвета, 2014.-270 с.: ил.

Тип учебного занятия: изучение и первичное закрепление знаний

Форма проведения: лекция с элементами самостоятельной работы учащихся

Результаты урока:

этапы биосинтеза белка;

роль и РНК, т РНК, р РНК в синтезе белка.

уметь:

решать задачи по молекулярной биологии;

Ход урока

I. Организационный момент (приветствие учащихся, отметка отсутствующих на уроке) – 2 минуты.

II. Актуализация базовых знаний – 5 минут.

а) Что такое ген?

б) Почему информация, расположенная в ДНК называется генетической?

в) Какими свойствами можно охарактеризовать генетический код?

г) Построить на основании таблицы генетического кода аминокислоты: глицин, фенилаланин, триптофан, глутаминовую кислоту.

III. Изучение нового материала: определение темы урока

Проблемный вопрос № 1:

Сделайте попытку объединить по какому-то признаку следующие предметы:

гель для проблемной кожи;

застежка-молния;

ампула инсулина;

томаты;

клубни картофеля;

семейная фотография

(как правило, учащиеся затрудняются что-то сказать).

— Вы знаете, что несмотря на то, что, на первый взгляд, данные предметы столь различны, существует информация, объединяющая их. В конце занятия — это будет сделать намного легче.

Проблемный вопрос № 2:

(демонстрирую на экране фотографию ромашки и сопровождаю комментарием).

— Вам знаком этот цветок? (Конечно же да — ромашка). Но не многие знают, что зовут это растение Matricaria inodora или Ромашка непахучая, а имя ей дал еще в XVIII веке Карл Линней. Он же сделал подробнейшее описание этого цветка.

Как вы видите ромашка в 21 веке такая же, как и во времена Карла Линнея. Как такое может быть?

Ответ: у живых организмов есть наследственность. Есть генетическая информация, которую предки передают потомкам.

Таким образом наша тема: «Хранение наследственной информации».

Как преподаватель я поставила перед вами следующие цели:

закрепить знания о структуре нуклеиновых кислот;

сформировать знания о процессах биосинтеза белка;

научить решать задачи по молекулярной биологии.

Какие цели вы ставите перед собой на этом занятии? (выслушиваем несколько формулировок).

Для того, чтобы убедиться, что вы справитесь с новым сложнейшим материалом и опорный материал предыдущего занятия вами усвоен, выполним тест (на слайде презентации условия выполнения теста: количество правильных ответов соответствует оценке; тест закрытый, ответы однозначные).

На выполнение 6 мин. После сдачи работ на слайде демонстрирую варианты ответов, учащиеся сравнивают со своими ответами. После самопроверки прошу поднять красную карточку, если были проблемы, и зеленую — если их не было. Если есть необходимость, то разбираем сложные моменты.

— А теперь мы начинаем путь по лестнице ДНК и попытаемся предсказать, куда она нас приведет…

Начинаем с самого начала, с истории (на доску прикрепляю карточку с надписью Ф. Мишер, 1869, нуклеин).

Начало свое ДНК взяло в австрийском городе Тюбингене в лаборатории молодого ученого Фридриха Мишера, который выделял гнойник клетки из воспалившихся ранок и гнойников, исследовал их ядра и установил, что там содержится вещество кислотное по природе.

Названо было оно от лат. названия ядра — нуклеин. (Еще одна табличка Коссель, 1789, азотистые основания). Через несколько лет в этой же лаборатории было выявлено, что нуклеин включает азотистые основания.

Какие? (аденин, гуанин, цитозин, тимин).

В 1909 году Ф. Левин уточнил, что нуклеиновые кислоты бывают ДНК и РНК (табличка с датой и открытием на доску).

А в 1939 году было точно установлено, где локализованы РНК и ДНК.

Мы с вами многое знаем и чтобы привести знания в систему найдите в тетради заполненную ранее таблицу по сравнению ДНК и РНК.

| Признаки для характеристики | ДНК | РНК |

| 1. Место нахождения 2.Азотистые основания 3.Моносахарид 4.Особенности строения молекулы 6. Виды 7. Функция в клетке |

|

|

- А теперь перемещаемся в 28 февраля 1953 года… Именно тогда в знаменитый Игль Паб Кавендишской лаборатории, что находится в Кембридже спустился молодой ученый со словами: «А мы только что открыли тайну жизни!» Так было сказано об одном интересном открытии, которое стало началом новой эры в биологии – эры молекулярной биологии.

(на доску помещаю надпись 1953 Д.Уотсон, Ф. Крик - двойная спираль ДНК)

- В последующие годы ученые особенно Англии и США интенсивно занимались изучением процессов, которые связаны с ДНК.

Проблемный вопрос: все клетки делятся, а значит существует необходимость передавать генетическую информацию. Как это сделать, если не копировать ее? Вероятно, нельзя.

- Итак, мы должны познакомиться с процессом репликации ДНК и понять его суть.

(на слайде определение процесса и краткая характеристика, которую учащиеся заносят в конспект, обращаю внимание на принцип репликации и результат, затем на слайде демонстрирую мультипликационное отображение процесса, сопровождаю его комментарием)

Проблемный вопрос: Как вы думаете, можно ли осуществить репликацию ДНК вне живой клетке, например в пробирке или в специальном аппарате?

(выслушиваю мнение учащихся и помещаю на доску следующую надпись 1981 год полимеразная цепная реакция)

На слайде демонстрирую анимационное изображение процесса и сопровождаю комментариями. Указываю, что в нашем городе также используют эту реакцию в лаборатории криминалистике.

Проблемный вопрос: до сих пор мы только говорили о структуре ДНК, но точно знаем, что все живые организмы состоят из белков… Какая же связь между этими веществами? И есть ли она?

- А связь действительно есть.

(на доску креплю следующую надпись 1961 год Маршалл Ниренберг, Очоа- ген, генетический код)

На слайде помещаю информацию: определение гена и генетического кода, прошу записать в конспекты.

У генетического кода есть интересные черты: триплетность, множественность, универсальность, неперекрываемость (записываем в конспект – на слайде подробное разъяснение терминов)

А теперь перейдем к тем процессам, которые и являются смыслом существования молекулы ДНК – это биосинтез белка

(на экране слайд с процессами синтеза белка - транскрипцией и трансляцией)

- начнем с транскрипции. Как учащиеся, изучающие английский язык, вы должны ответить, что такое транскрипция (учащиеся могут ответить, что это чтение, озвучивание и т.д.)

-Транскрипция – процесс синтеза молекулы и-РНК на основе матрицы молекулы ДНК

(помечаем основные черты процесса – место осуществления, необходимые компоненты, основной принцип и результат. Информация помещена на слайде)

После составления опоры запускаю слайд с анимационным отображением процесса, уточняю, что у ДНК цепи неравнозначные – одна смысловая, на которой идет синтез и –РНК, а другая не смысловая, которая нужна для хранения информации и упаковки.

После объяснения предлагаю задание построить молекулу и-РНК , если молекула ДНК имеет строение…….(обязательно указываю, какая цепь – и +).

Затем ответ демонстрирую на слайде. Еще раз обобщаем, по какому принципу осуществляется процесс и каковы его результаты.

Проблемный вопрос: Итак, произошло считывание информации с ДНК на РНК, а в чем его биологический смысл? Почему ДНК сама не может нести информацию к месту синтеза белка?

(выслушиваем ответы)

А продолжением биосинтеза является следующий процесс – трансляция (на экране определение и основная опорная информация по процессу). Учащиеся записывают в конспект. На следующем слайде демонстрирую анимационное отображение процесса, сопровождая комментарием.

На данном этапе урока учащиеся формируют группы для дальнейшей работы, каждой группе предлагаю свое собственное индивидуальное задание, связанное с решением задачи по применению знаний о процессе транскрипции и трансляции. На слайд помещаю алгоритм выполнения по этапам, каждому учащемуся раздаю таблицу совмещения генетического кода и аминокислот.

После выполнения, предлагаю объявить результаты всем группам, параллельно демонстрирую правильные ответы. Прошу поднять карточки соответствующего цвета для выявления трудностей или успешного выполнения задания.

Проблемный вопрос: Мы только что рассмотрели сложнейшие процессы, а как вы думаете, можно ли применить знания о них на практике, в какой-то конкретной деятельности человека?

(выслушиваем мнение учащихся)

Тогда вернемся к нашей лестнице открытий ДНК и посмотрим, куда она ведет…

(на доску креплю надписи: 1977 год генно-инженерный инсулин - поясняю, что ген инсулина человека встроили в ДНК бактерии и она смогла выделять это нужное вещество, без которого не могут существовать диабетики;

1982 год трансгенные растения;

1988-2000 проект «ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА»;

1997 год клонирование животных;

2011 год ?

Домашнее задание – § 29; задачи на карточках по молекулярной биологии, проблемные вопросы:

- Может ли ответ анализа по определению отцовства у ребенка быть 100%?

- Будет ли счастливее человечество, если начнется клонирование людей?

- Есть отрицательные аспекты питания генетически модифицированными продуктами?

А теперь давайте вернемся на начало урока и вспомним о предметах, с разговора о которых начался наш урок. Так что же в них общего?

(учащиеся предполагают, что все они имеют некоторое отношение к молекуле ДНК или ее исследованию)

Рефлексия: А теперь постараемся подумать и сказать одним словом, с чем у вас ассоциируется понятие ДНК? (учащиеся по цепочке высказываю то, что им наиболее запомнилось )

А теперь вернемся к нашим целям урока, которые были поставлены в самом начале, и постараемся определить, что достигнуто, а что – нет, что понравилось в уроке, что было сложно, что особенно интересно….

(несколько минут обсуждаем предложенные вопросы)

Тест по теме «Хранение наследственной информации»

Начало формы

Конец формы

1. Один триплет кодирует:

а) одну аминокислоту б) один признак организма в) несколько аминокислот

2. Знаки препинания генетического кода…

а) кодируют определённые белки

б) запускают синтез белка

в) прекращают синтез белка

3. Синтез белка завершается в момент…

а) узнавание кодона антикодоном

б) появление на рибосоме «знака препинания»

в) поступление и-РНК на рибосому

4. Процесс самоудвоения молекулы ДНК называется:

а) репликация б) репарация в) реинкарнация

5. Функция и-РНК в процессе биосинтеза.

а) хранение наследственной информации

б) транспорт АК на рибосомы

в) подача информации на рибосомы

6. Процесс, в результате которого происходит считывание информации с молекулы ДНК:

а) трансляция б) транскрипция в) трансформация

7. Процесс, когда т-РНК приносят аминокислоты на рибосомы.

а) трансляция б) транскрипция в) трансформация

8. Свойства белков определяются…

а) вторичной структурой белка

б) первичной структурой белка

в) третичной структурой белка

9. Принцип, на основании которого антикодон узнаёт кодон на и-РНК

а) транскрипция б) трансляция в) комплементарность

10. Рибосомы, синтезирующие одну и ту же белковую молекулу.

а) хромосома б) полисома в) мегахромосома

11. Процесс, при котором аминокислоты образуют белковую молекулу.

а) транскрипция б) трансляция в) комплементарность

12. Этапы биосинтеза белка.

а) транскрипция, трансляция

б) трансформация, трансляция

в) трансорганизация, транскрипция

13. Укажите правильную последовательность аминокислот в молекуле белка, кодируемую следующей последовательностью кодонов: УУА – АУУ – ГЦУ – ГГА

а) ЛЕЙ – ГЛИ – ИЛЕ – АЛА

б) ЛЕЙ – ИЛЕ – АЛА – ГЛИ

в) ЛЕЙ – ИЛЕ – АЛА – ГЛИ

14. Антикодон т-РНК состоит из нуклеотидов УЦГ. Какой триплет ДНК ему комплементарен?

а) УУГ б) ТТЦ в) ТЦГ

15. К реакциям матричного синтеза относят…

а) репликацию ДНК

б) транскрипцию, трансляцию

в) оба ответа правильные

Решите задачи.

1. Используя таблицу генетического кода, укажите участок ДНК, в котором закодирована информация о следующей последовательности АК в белке:

арг –три – тир – гис – фен –.

Какая последовательность АК зашифрована следующей последовательностью нуклеотидов в и-РНК: -А-У-Г-Ц-У-У-У-А-Г-У-У-А-Г-А-Г-У-Г- ?

Сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК), в котором запрограммирован белок инсулин, состоящий из 51 АК? Какую длину имеет этот ген? (расстояние между 2 нуклеотидами составляет 0,34 нм).

Один из участков цепи молекулы ДНК имеет такую последовательность нуклеотидов: АГГЦАТЦАТТАГЦЦГ … . Какое строение будет иметь двухцепочечный участок молекулы ДНК? Как осуществляется биосинтез соответствующего белка? Какой белок закодирован в этой цепи?

Какова молекулярная масса гена (2 цепей ДНК), если в одной цепи его запрограммирован белок с молекулярной массой 1500? ( средняя молекулярная масса 1 нуклеотида около 345, а АК – около 100).

Белок содержит 400 АК. Какую длину имеет ген, под контролем которого синтезируется этот белок?

ЭТАПЫ БИОСИНТЕЗА БЕЛКА

| I. Транскрипция | - передача (переписывание) информации о структуре белка с молекулы ДНК на и-РНК; - синтез молекулы РНК на ДНК по принципу комплементарности, при котором происходит переписывание информации о первичной структуре одной полипептидной цепи на одну молекулу РНК. | Двойная цепь ДНК на определенном участке разъединяется и вдоль одной (почему?) из цепей ДНК начинается синтез молекулы и-РНК по принципу комплементарности (вспомнить). Определенный участок ДНК (ген) является матрицей для соответствующей и-РНК. Синтезированные молекулы и-РНК переходят из ядра в цитоплазму, а ДНК восстанавливает свою структуру (почему?). |

| II. Активация АК |

| Активированные ферментами молекулы АК соединяются с молекулами т-РНК (каждая АК – одна т-РНК) (вспомнить строение молекулы т-РНК). Активированные АК, связанные с т-РНК, поступают в рибосомы. |

| III. Трансляция | -синтез полипептидных цепей. -синтез белка на рибосомах в соответствии с информацией, записанной в РНК. | Молекула и-РНК двигается между 2 субъединицами рибосом и к ней последовательно присоединяются молекулы т-РНК с АК. При этом (как?) кодоны и-РНК вступают в связь с антикодонами т-РНК (чем при этом определяется последовательность расположения АК?). АК образуют пептидные связи за счет энергии АТФ (что с ней происходит?) и в результате с рибосомы сходит полипептидная цепь ( какая структура белка?). При трансляции в рибосоме происходит комплементарное связывание т-РНК с кодоном на и-РНК. При этом происходит перенос на АК данной т-РНК аминокислоты с т-РНК, связанной с предыдущим кодоном. Таким образом удлиняется молекула белка. |

| IV. | Образование вторичной-четвертичной структур синтезированной белковой молекулы (как?). | НО! Молекулы синтезированного белка еще не активны. Для перевода их в функционально активное состояние необходимо взаимодействие в ферментами, которые: отщепят лишние АК-ные остатки; введут функциональные группы (какие?); присоединят углеводы, липиды и др. Необходимая энергия освобождается при расщеплении АТФ. |

Практическая работа № 4

Решение задач по теме « Энергетический и пластический обмен »

Цель: выработать умение решать задачи на энергетический и пластический обмен.

Вариант 1

1-2 балла.

1. Процесс расщепления высокомолекулярных органических соединений до низкомолекулярных называется:

а) диссоциацией в) диссимиляцией

б) ассимиляцией г) ассоциацией

2. В световую фазу фотосинтеза происходит:

а) фотолиз воды, синтез АТФ, синтез углеводов;

б) выделение свободного кислорода, фотолиз воды, восстановление НАДФ, синтез АТФ;

в) восстановление НАДФ, синтез АТФ, синтез углеводов;

г) синтез углеводов.

3-4 балла

3. К каждой фазе фотосинтеза подберите правильные характеристики.

1. Световая фаза 2. Темновая фаза

а) протекает на мембранах тилакоидов;

б) протекает в строме хлоропласта;

в) требует наличия света;

г) не требует наличия света;

д) происходит преобразование солнечной энергии в энергию АТФ;

е) затрачивается энергия АТФ;

ж) конечные продукты: АТФ, О2,,НАДФ* Н2

и) фиксация углерода;

к) наличие ферментов

5-6 баллов.

4. Определите, сколько молекул фосфорной кислоты пошло на синтез нуклеотидов, использованных для построения и РНК, кодирующей белок цитохром С, состоящий из 112 аминокислот.

5. Определите количество остатков дезоксирибозы, содержащееся в участке молекулы ДНК, если известно, что и РНК, синтезированная на этом участке, содержит 250 уридиловых нуклеотидов, которые составляют 25% от общего количества нуклеотидов РНК.

7-8 баллов.

6. Определите, какое количество пировиноградной кислоты образуется из 360 г глюкозы при гликолизе.

9-10 баллов.

7.Определите, какое количество СО2 ( в литрах) поглотили растения , если известно, что в ходе фотосинтеза ими было образовано 1800 кг глюкозы.

Практическая работа №4

Решение задач по теме «Энергетический и пластический обмен»

Цель: выработать умение решать задачи на энергетический и пластический обмен

Вариант 2

1-2 балла.

1. Процесс образования высокомолекулярных органических соединений из низкомолекулярных называется:

а) диссоциацией в) диссимиляцией

б) ассимиляцией г) ассоциацией

2. В темновую фазу фотосинтеза происходит:

а) фотолиз воды, синтез АТФ, синтез углеводов;

б) выделение свободного кислорода, фотолиз воды, восстановление НАДФ, синтез АТФ;

в) восстановление НАДФ, синтез АТФ, синтез углеводов;

г) синтез углеводов.

3-4 балла

3. К этапу энергетического обмена подберите соответствующие процессы.

1. Подготовительный 2. Бескислородный 3. Кислородный

а) расщепление макромолекул с помощью ферментов до мономеров; энергия рассеивается в виде тепла;

б) многоступенчатое расщепление глюкозы, происходящее в гиалоплазме без участия кислорода;

в) происходит в митохондриях;

г) происходит в пищеварительном тракте;

д) конечные продукты СО2 и Н2О;

е) конечные продукты ПВК, НАДФ* Н2, АТФ;

ж) образуется 4 молекулы АТФ, две из которых идут на фосфорилирование глюкозы;

з) образуется 36 молекул АТФ;

и) исходное вещество – ПВК.

5-6 баллов.

4. Молекула инсулина состоит из 51 аминокислотного остатка. Сколько нуклеотидов несет участок ДНК, кодирующий данный белок?

5. Определите количество остатков дезоксирибозы, содержащееся в участке молекулы ДНК, если известно, что и РНК, синтезированная на этом участке, содержит 200 уридиловых нуклеотидов, которые составляют 20% от общего количества нуклеотидов РНК.

7-8 баллов

6. Рассчитайте, сколько глюкозы синтезировано растениями в ходе фотосинтеза, если известно, что при этом выделилось 2240 л кислорода.

9-10 баллов

7. Определите, какой объем углекислого газа выделится организмом при полном окислении его клетками 54 г глюкозы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весь мир живой природы состоит из клеток, внутри которых происходят каждую секунду биохимические процессы: энергетический и пластический обмен веществ. Важность энергетического обмена учащиеся узнают на примере клеточного дыхания и брожения; пластический обмен рассматривается на примере фотосинтеза и биосинтеза белка.

Знание о закономерностях, которые происходят в живых клетках необходимо для правильного подхода к жизнедеятельности собственного организма. Поэтому каждый человек может не только теоретически изучить учебный материал, но и применить его для сохранения своего здоровья: уметь правильно подсчитывать энергозатраты на физическую нагрузку, подбирать продукты питания для того, чтобы не накапливать лишнюю массу тела.

Проводимая в пределах учебной программы практическая работа позволяет учащимся расширить представления о протекании процесса биосинтеза белка и возможных нарушениях передачи информации, приводящей к различным проблемам обменных процессов в организме.

Изучение материала темы «Обмен веществ и преобразование энергии в организме» способствует формированию личности учащихся, их научно-материалистического мировоззрения, бережного отношения к миру живой природы.

44