Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Саткинский медицинский колледж»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для обучающихся медицинских техникумов и колледжей

на тему: «Диагностика пневмоний»

ПМ 01 Диагностическая деятельность

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин

Тема 2.1 Диагностика в терапии

Специальность 31.02.01 Лечебное дело

Сатка 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………..................... | 4 |

| 1 ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИЙ |

|

| 1.1 Входной срез знаний по теме «Диагностика пневмоний» …………….... | 8 |

| 1.2 Этиология и патогенез пневмоний ……………………………………….. | 8 |

| 1.3 Клинические проявления пневмоний …………………………………….. | 11 |

| 1.4 Лабораторные методы диагностики пневмоний ………………………… | 15 |

| 1.5 Инструментальные методы диагностики пневмоний …………………… | 17 |

| 2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ |

|

| 2.1 Распределите признаки, соответствующие внебольничной пневмонии и внутрибольничной пневмонии ……………………………………………………… |

21 |

| 2.2 Ситуационные задачи ……………………………………………………... | 21 |

| 2.3 Тестовые задания по теме «Диагностика пневмоний» ………………….. | 22 |

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ …………………………………………………. | 25 |

| Список использованных источников ……………………… | 26 |

| Приложения ………………………………………………………............. | 27 |

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическая разработка практического занятия составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта по специальности 31.02.01 Лечебное дело и программой ПМ 01 Диагностическая деятельность. МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин. Тема 2.1 Диагностика в терапии.

На данном занятии студенты демонстрируют знания, которые они приобрели при изучении темы «Диагностика пневмоний». Студенты работают с тестовыми заданиями, решают ситуационные задачи по теме, отвечают вопросы по теме.

Для успешного освоения темы необходимы фундаментальные знания, прежде всего анатомии и основ физиологии. Используются знания, полученные на других дисциплинах общего профессионального цикла: «Основы латинского языка с медицинской терминологией», «Пропедевтика внутренних болезней», «Психология», «Основы патологии».

Для данной темы предусмотрено 4 часа практического занятия. Внеаудиторная работа представлена в форме презентаций, сообщений, буклетов, памяток на темы: «Профилактика бактериальных пневмоний», «Профилактика ковидной пневмонии», составление студентами кроссвордов по теме.

Учебные цели занятия:

1 Учебные (дидактические) цели:

– проверить уровень знаний студентов по теме практического занятия;

– углубить, систематизировать и обобщить знания по теме «Диагностика пневмоний»;

– сформировать и закрепить тактику диагностика пациентов с подозрением на пневмонию.

2 Развивающие цели:

– способствовать развитию клинического мышления;

– способствовать развитию памяти и речи;

– развивать умение сравнивать, обобщать, анализировать.

3 Воспитательные цели:

– стремиться воспитать чувства милосердия, гуманизма, взаимопомощи, коллективизма;

– стремиться к воспитанию чувства ответственности за выполняемую работу, умения контролировать свои эмоции, воспитание чувства долга.

В соответствии с новыми образовательными стандартами после изучения материала студенты должны:

знать:

– определение «пневмония»;

– этиологию и патогенез пневмонии;

– основные клинические проявления пневмонии;

– методы диагностики пневмонии.

уметь:

– проводить субъективное и объективное обследование пациента с пневмонией;

– интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования;

– проводить дифференциальную диагностику пневмонии с бронхитом, абсцессом легкого, туберкулезом лёгких;

– проводить психотерапию;

– заполнять медицинскую документацию.

Осваиваемые профессиональные компетенции:

ПК 1.1 Проводить диагностику неотложных состояний.

ПК 1.2 Определять тактику ведения пациента.

ПК 1.3 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе.

ПК 1.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.

ПК 1.5 Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 1.6 Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар.

ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию.

Осваиваемые общие компетенции:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной.

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Материальное обеспечение учебного занятия:

1 Методическая разработка.

2 Стационарный компьютер.

3 Телевизор.

3 Тестовые задания.

4 Карточки с заданиями для студентов (ситуационные задачи, тестовые задания).

Тип занятия: практическое занятие.

Место проведения: кабинет доклинической практики ГБПОУ «Саткинский медицинский колледжа».

Количество часов: 180 минут.

Межпредметные связи

| предшествующие | сопутствующие | последующие |

| – технология оказания медицинских услуг – анатомия с физиологией – фармакология с рецептурой – микробиология – психология – пропедевтика внутренних болезней

| – лечение в педиатрии – гериатрия

| – лечение в терапии – государственная итоговая аттестация |

1 ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИЙ

1.1 Входной срез знаний по теме «Диагностика пневмоний»

Дайте краткий ответ

1 Какой орган поражается при пневмонии?

2 Что такое пневмония?

3 Какая структура легких всегда поражается при пневмонии?

4 О чем свидетельствует появление крепитации?

5 На что похожа крепитация?

6 Какой цвет приобретает мокрота при крупозной пневмонии?

7 Назовите виды пневмоний?

8 Основной метод диагностики пневмонии.

9 Как по-другому называется очаговая пневмония?

10 Какие хрипы выслушиваются в легких при пневмонии?

1.2 Этиология и патогенез пневмоний

Пневмонии – группа различных по этиологии, патогенезу, морфологической характеристике острых инфекционных (преимущественно бактериальных) заболеваний, характеризующихся очаговым поражением респираторных обязательным наличием внутриальвеолярной экссудации.

Пневмонии четко обособлены от других очаговых воспалительных заболеваний легких неинфекционного происхождения, вызываемых физическими (например, лучевой химическими факторами, имеющих аллергическое (например, эозинофильная пневмония) или сосудистое (например, инфаркт легкого) происхождение.

Пневмония относится к числу наиболее распространенных инфекционных заболеваний:

общее число больных в год в Российской Федерации – более 1,5 млн человек;

в структуре смертности от болезней органов дыхания на долю пневмоний приходится более 42%;

смертность от внебольничных пневмоний составляет 1-3%, госпитальных –20%, у пожилых – 15-30% (зависит от наличия факторов риска и сопутствующих заболеваний).

Классификация пневмонии:

1 Внебольничная пневмония (возникающая в амбулаторных, домашних условиях):

типичная, без выраженных нарушений иммунитета;

у пациентов с выраженным иммунодефицитом;

аспирационная.

2 Нозокомиальная пневмония (возникающая в лечебном учреждении не ранее, чем через 48 часов пребывания в стационаре):

собственно нозокомиальная пневмония;

вентилятор-ассоциированная;

у пациентов с выраженными нарушениями иммунетета (реципиенты донорских органов, пациенты, получающие цитостатическую терапию).

Этиофакторы, вызывающие пневмонии:

1 Бактериальная инфекция.

2 Вирусные инфекции (вирус герпеса, вирус гриппа и парагриппа, аденовирус).

3 Грибковые инфекции.

4 Воздействие неинфекционных факторов: травмы грудной клетки, ионизирующее излучение, воздействие токсических веществ и аллергенных веществ.

Факторы риска

К группе риска по развитию пневмонии относятся пациенты с застойной сердечной недостаточностью, хроническими бронхитами, хронической носоглоточной инфекцией, врожденными пороками развития легких, с тяжелыми иммунодефицитными состояниями, ослабленные и истощенные больные, пациенты, длительно находящиеся на постельном режиме, а также лица пожилого и старческого возраста.

Особо подвержены развитию пневмонии курящие и злоупотребляющие алкоголем люди. Никотин и пары алкоголя повреждают слизистую оболочку бронхов и угнетают защитные факторы бронхопульмональной системы, создавая благоприятную среду для внедрения и размножения инфекции.

Наиболее характерные возбудители пневмоний:

1 Внебольничная пневмония – преимущественно грамположительная флора: Streptococcus pneumoniae (20-60%); Hаemophilus influenzae (3-10%); Mycoplazma pneumoniae (1-6%); Chlamidia pneumoniae (4-6%); Staphylococcus aureus (3-5%).

У молодых людей причиной внебольничной пневмонии чаще являются атипичные возбудители (Mycoplazma pneumoniae и Chlamidiа pneumoniae). Грамотрицательная флора встречается редко, Legionella pneumopniae (2-8%).

2 Госпитальная пневмония – преимущественно грамотрицательная флора: Klebsiella pneumoniae (11,5%); Pseudomonas aeruginoza (17%); Escherichia coli (6,5%); другие возбудители (до 14%). Грамположительная флора: Staphylococcus aureus.

Наиболее частые пути проникновения микроорганизмов в легочную ткань:

основной путь – аспирация секрета из ротоглотки;

второй путь – вдыхание аэрозоля, содержащего микроорганизмы;

третий путь (гематогенный) – распространения инфекции из внелегочного очага воспаления;

непосредственное распространение инфекции из соседних пораженных органов или в результате инфицирования при проникающих ранениях грудной клетки.

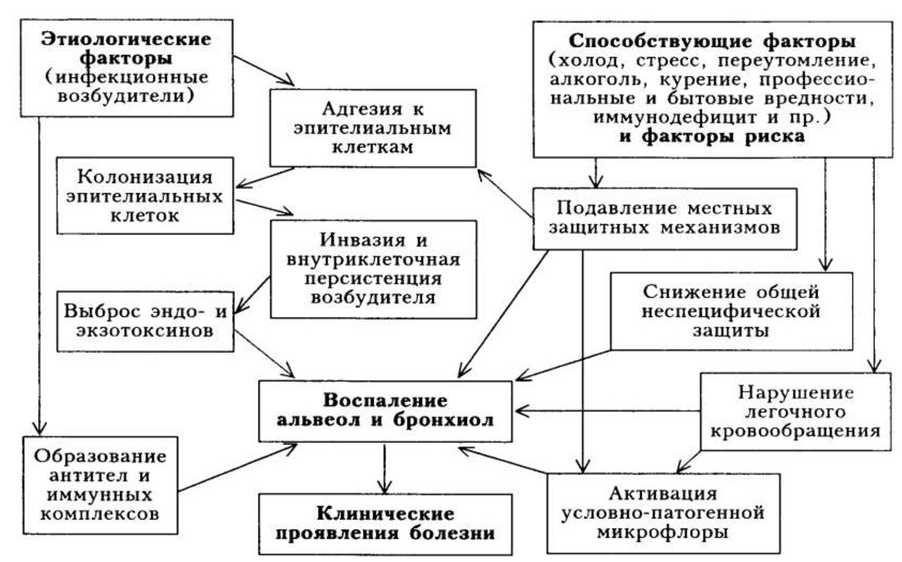

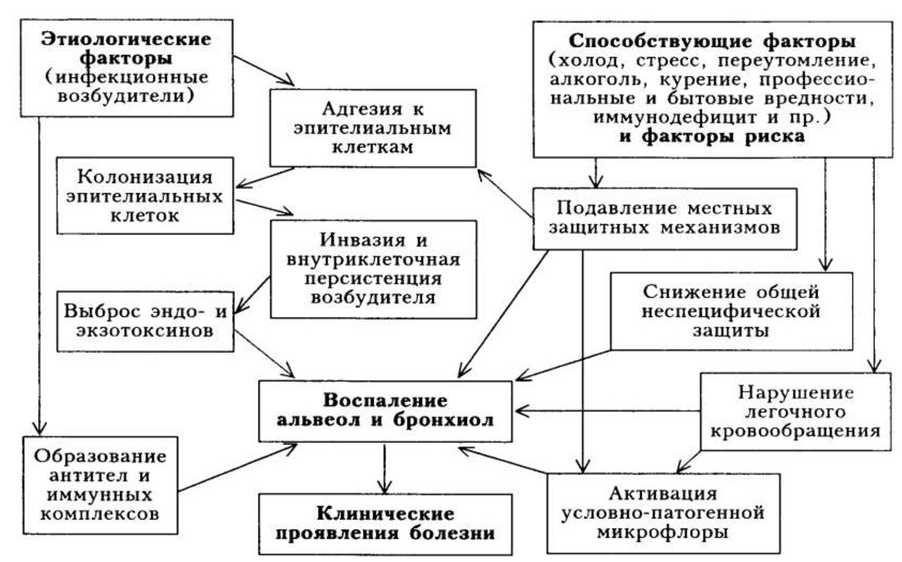

Патогенез пневмонии

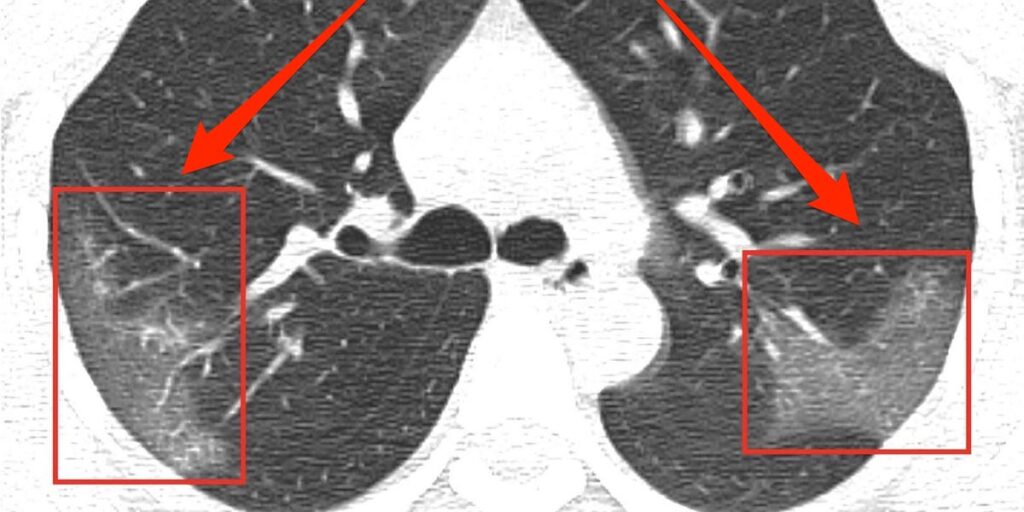

Можно выделить 4 патогенетических механизма, обусловливающих развитие пневмонии: аспирация секрета ротоглотки, вдыхание аэрозоля, содержащего микроорганизмы; гематогенное распространение микроорганизмов из внелегочного очага инфекции; непосредственное распространение инфекции из соседних пораженных органов (например, из абсцесса печени) (см. Рисунок 1).

Причинами развития воспалительной реакции в респираторных отделах легких могут быть как снижение эффективности защитных механизмов (аэродинамическая фильтраия, разветвление бронхов, надгортанник, кашель, колебательные движения ресничек мерцательного эпителия слизистой бронхов), так и массивность дозы микроорганизмов

и /или их повышенная вирулентность.

По клинико-морфологическим признакам пневмонии делятся на крупозную (долевую), очаговую (дольковую или бронхопневмонию).

Классическое описание патологоанатомической картины крупозной пневмонии включает следующие этапы:

1 Стадия прилива. Характеризуется гиперемией легочной ткани, нарушением проходимости капилляров с нарастанием воспалительного отека. В отечной жидкости определяется большое количество микроорганизмов. Эта стадия длится от 12 часов до 3 суток.

2 Стадия красного опеченения. Вследствие диапедеза эритроцитов и выпота белков плазмы (фибриноген) в альвеолы и мелкие бронхи пораженный участок становится безвоздушным, плотным, красного цвета, с характерной зернистостью на разрезе. Продолжительность этой стадии от 1 до 3 суток.

3 Стадия серого опеченения. Происходит заполнение альвеол большим количеством нейтрофилов (эритроциты встречаются редко, вследствие чего легкое на разрезе имеет серовато-желтый цвет), сохраняется выраженная зернистость. При микроскопическом исследовании обнаруживаются нейтрофилы с фагоцитированными пневмококками. Продолжительность стадии от 2 до 6 суток.

4 Стадия разрешения. Характеризуется постепенным растворением фибрина, происходит слущивание альвеолярного эпителия, заполнение альвеол макрофагами,

которые фагоцитируют нейтрофилы, содержащие пневмококки. Зернистость постепенно исчезает. Продолжительность этой стадии зависит от распространенности процесса, проводимой терапии, вирулентности возбудителя и других причин.

которые фагоцитируют нейтрофилы, содержащие пневмококки. Зернистость постепенно исчезает. Продолжительность этой стадии зависит от распространенности процесса, проводимой терапии, вирулентности возбудителя и других причин.

Рисунок – 1. Схема патогенеза пневмонии

1.3 Клинические проявления пневмоний

Крупозная (долевая) пневмония

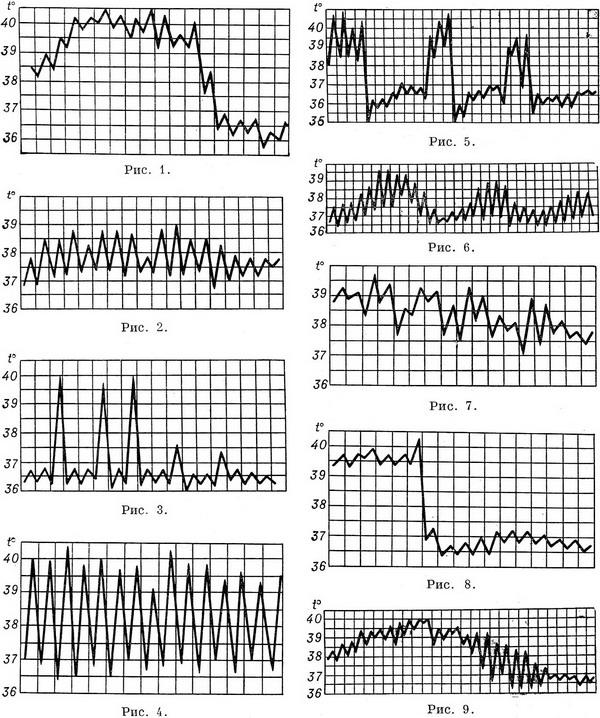

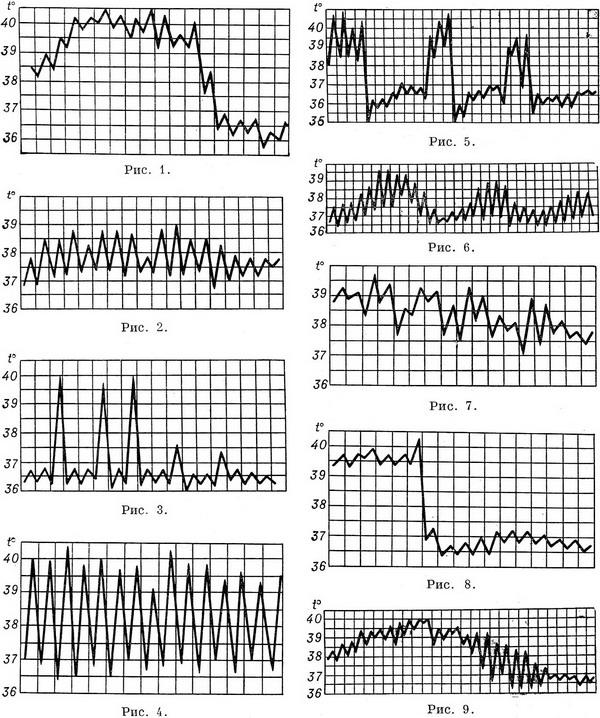

Н ачинается внезапно, часто с озноба, иногда потрясающего, головной боли и боли в грудной клетке на стороне поражения, усиливающейся при дыхании и кашле. Боли в грудной клетке могут быть настолько сильными, что больной задерживает дыхание и подавляет кашель. При локализации пневмонии в нижней доле и при вовлечении в процесс диафрагмальной плевры боли могут иррадировать в брюшную полость, симулируя картину «острого живота» (аппендицит, холецистит, почечная и печеночная колика). Рисунок – 2. Лихорадка постоянного типа

ачинается внезапно, часто с озноба, иногда потрясающего, головной боли и боли в грудной клетке на стороне поражения, усиливающейся при дыхании и кашле. Боли в грудной клетке могут быть настолько сильными, что больной задерживает дыхание и подавляет кашель. При локализации пневмонии в нижней доле и при вовлечении в процесс диафрагмальной плевры боли могут иррадировать в брюшную полость, симулируя картину «острого живота» (аппендицит, холецистит, почечная и печеночная колика). Рисунок – 2. Лихорадка постоянного типа

Больных беспокоят также одышка, сухой кашель, чувство разбитости, повышение температуры до 39-40°С (постоянного типа лихорадка) (см. Рисунок 2).

Больной крупозной пневмонией часто возбужден, у него нарушен сон, нередко имеется тошнота и рвота. В ряде случаев на фоне нарастающей интоксикации возникает картина острого психоза.

Осмотр выявляет резкую одышку в покое, умеренный или резко выраженный цианоз лица. Характерно участие крыльев носа в дыхании, а при осмотре грудной клетки – отставание дыхательной подвижности той стороны, где имеется пневмония.

Перкуссия грудной клетки: в первый день могут быть нечеткие данные – выявляется укорочение перкуторного звука.

Аускультация: в области укорочения перкуторного звука выслушивается так называемая начальная крепитация.

На 3-4-й день картина болезни несколько меняется. Больной жалуется на головную боль, разбитость, слабость, кашель становится влажным, отделяется мокрота, которая имеет характерные признаки. Она скудная, очень вязкая, прилипает к посуде, в которую ее собирают (из-за примеси значительных количеств фибрина); цвет мокроты бурый, «ржавый» (из-за наличия эритроцитов). Одышка (до 40 в 1 мин), боли в боку держатся, могут нарастать. На губах, крыльях носа появляются герпетическиз высыпания.

Перкуторно отмечается притупление (позже – тупость), соответствующее целой доле или долям. Аускулътативно над местом тупости бронхиальное дыхание, может выслушиваться шум трения плевры (признак перехода воспалительного процесса с ткани легкого на плевру). Голосовое дрожание и бронхофония усилены, держится цианоз. Температура (лихорадка постоянного типа) держится 5-7 дней, общее состояние пациента тяжелое или средней тяжести, беспокоит бессонница.

Отмечаются изменения со стороны ряда других органов и систем. При тяжелом течении заболевания могут наблюдаться снижение артериального давления, тахикардия, нарушения сердечного ритма. У пожилых или при наличии сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний могут развиваться или усугубляться явления сердечной и коронарной недостаточности.

В разгар заболевания при тяжелой крупозной пневмонии наблюдается увеличение размеров печени. В этих случаях при пальпации она болезненна. Появляется желтуш-ность склер, иногда – белок и эритроциты в моче (токсическая почка).

Аппетит отсутствует, отмечается обложенность языка, сухость слизистой рта, запор, олигурия. Со стороны нервной системы, помимо бредовых состояний, могут наблюдаться менингиальные явления с ригидностью затылочных мышц, помрачением сознания.

К концу недели картина болезни вновь несколько из меняется: снижается температура, общее состояние улучшается, уменьшается головная боль, одышка, тахикардия. Кашель беспокоит меньше, в то же время увеличивается количество мокроты, которая отхаркивается легче и уже теряет «ржавый цвет», светлеет. При осмотре герпетические высыпания начинают заживать, образуются корки, цианоз не выражен, пораженная сторона грудной клетки хорошо участвует в акте дыхания, больной не отмечает болей при дыхании. При аускультации вновь выслушиваются крепитация разрешения, влажные и сухие хрипы, перкуторно тупость уменьшается; голосовое дрожание и бронхофония становятся слабее. При благоприятном течении постепенно все патологические явления проходят.

Очаговая пневмония (бронхопневмония)

Отличается от крупозной пневмонии тем, что отсутствует одновременная стадийность патанатомической картины (4 стадии). В пневмоническом очаге могут наблюдаться в различных участках разные стадии (гиперемии, опеченения, разрешения), поэтому на разрезе очаг воспаления имеет пестрый вид (серый, красный, розовый цвета).

Начинается заболевание остро – с повышения температуры, озноба или постепенно на фоне продромальных явлений. Наиболее частыми жалобами являются кашель сухой или с мокротой, боли в грудной клетке при дыхании, общая слабость, головная боль. Мокрота может быть слизистой, слизисто-гнойной или гнойной, количество ее варьирует в широких пределах, что зависит от наличия сопутствующих заболеваний дыхательной системы.

У большинства больных наблюдается повышение температуры до 38-39°С, у лиц пожилого возраста и у ослабленных больных она может оставаться нормальной или повышаться до субфебрильных цифр.

Перкуторно – выявляется участок притупления, соответствующий участку уплотнения легочной ткани.

Аускулътативно – на фоне жесткого дыхания на ограниченных участках выслушиваются звучные влажные хрипы, а также сухие рассеянные хрипы вследствие наличия сопутствующего бронхита.

При благоприятном течении рассасывание пневмонического очага заканчивается к концу 3-4-й недели. Однако нередко наблюдаются случаи вялого, затяжного течения пневмонии с наличием осложнений (легочных и внелегочных).

Критерии установления диагноза пневмония

Диагноз внебольничная пневмония является определенным при наличии у пациента рентгенологически подтвержденной очаговой инфильтрации легочной ткани и, по крайней мере, двух клинических симптомов и признаков из числа следующих:

а) остро возникшая лихорадка в начале заболевания (t тела повышается до 38,0°С);

б) кашель с мокротой;

в) физические признаки (фокус крепитации/мелкопузырчатых бронхиальное дыхание, укорочение перкуторного звука);

г) лейкоцитоз более 10 х 109/л и/или палочкоядерный сдвиг (более 10%).

При этом необходимо учитывать и вероятность терапевтической альтернативы – известных синдромосходных заболеваний/патологических состояний.

Отсутствие или недоступность рентгенологического подтверждения очаговой инфильтрации в легких делает диагноз внебольничной пневмонии неточным/неопределенным. При этом диагноз заболевания основывается на учете данных эпидемиологического анамнеза, жалоб и соответствующих локальных признаков.

Если при обследовании пациента с лихорадкой, жалобами на кашель, одышку,

отделение мокроты и/или боли в грудной клетке, связанные с дыханием рентгенологическое исследование органов грудной клетки оказывается недоступным и отсутствует соответствующая локальная симптоматика (укорочение перкуторного звука над пораженным участком легкого, локально выслушиваемое бронхиальное дыхание, фокус звучных мелкопузырчатых хрипов/крепитации, усиление бронхофонии и голосового дрожания), предположение о внебольничной пневмонии становится маловероятным.

В соответствии с Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем X пересмотра (МКБ X), внебольничная пневмония кодируется в рубриках – J13-J16 и J18. В основе МКБ X лежит этиологическая классификация пневмоний. Однако, ряд объективных и субъективных факторов (невозможность получить качественный клинический материал, недостаточная информативность и значительная продолжительность традиционных микробиологических исследований, распространенная практика самолечения/профилактического приема антибактериальных препаратов системного действия) являются причиной того, что этиология заболевания верифицируется менее чем у 50% пациентов.

Осложнения пневмоний:

1 Плевриты – наиболее частые осложнения пневмоний. Нарастание одышки, цианоза, тупости при перкуссии, ослабление дыхания должны наводить на мысль о плеврите. Гектическая лихорадка – свидетельство гнойного экссудата (гнойный плеврит).

2 Отек легких – приступ удушья, кашель с отделением пенистой, розовой мокроты, цианоз, коллаптоидное состояние.

3 Острое легочное сердце.

4 Бактериально-септический шок возникает в лихорадочный период крупозной пневмонии (слабость, тахикардия, нитевидный пульс, низкое артериальное давление).

5 Инфекционно-аллергические миокардиты могут развиваться при всех видах пневмоний, что приводит к прогрессированию сердечной недостаточности и летальному исходу.

6 Перикардит.

7 Неврит.

8 Пневмосклероз развивается при неполном рассасывании экссудата, что приводит к склерозированию участка легочной ткани на месте пневмонии.

1.4 Лабораторные методы диагностики пневмоний

1 Всем пациентам с внегоспитальной пневмонией рекомендуется выполнение общего (клинического) анализа крови с определением уровня эритроцитов, гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы с целью установления диагноза, оценки тяжести внегоспитальной пневмонии и прогноза.

Данные общего анализа крови не являются специфичными и не позволяют высказаться о потенциальном возбудителе внегоспитальной пневмонии. Однако лейкоцитоз более 10-12 х 109/л с повышением уровня нейтрофилов и/или палочкоядерный сдвиг более 10%, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение более 20, указывают на высокую вероятность бактериальной инфекции; лейкопения менее 4 х 109/л, тромбоцитопения менее 100 х 1012/л и гематокрит менее 30% являются неблагоприятными прогностическими признаками при внегоспитальной пневмонии.

2 Всем госпитализированным пациентам с внегоспитальной пневмонией рекомендуется выполнить анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин, исследование уровня натрия, калия, хлоридов, определение активности аспартатаминотрансферазы, активности аланинаминотрансферазы в крови, общий билирубин, глюкоза, альбумин) с целью определения тяжести внегоспитальной пневмонии и прогноза, выявления декомпенсации сопутствующей патологии, назначения и коррекции фармакотерапии.

Обнаруживаемые отклонения в анализе могут указывать на наличие органной дисфункции, декомпенсацию сопутствующих заболеваний и развитие осложнений, имеют определенное прогностическое значение, оказывают влияние на выбор лекарственных средств и/или режим их дозирования.

3 Всем госпитализированным пациентам с внегоспитальной пневмонией рекомендуется исследование уровня С-реактивного белка (С-РБ) в сыворотке крови с целью установления диагноза, оценки тяжести и прогноза.

Уровень С-РБ коррелирует с тяжестью течения, распространенностью воспалительной инфильтрации и прогнозом при внегоспитальной пневмонии. Наиболее ценным с практической точки зрения является исследование уровня С-РБ у лиц с неопределенным диагнозом внегоспитальной пневмонии (отсутствие воспалительной инфильтрации у пациентов с характерным анамнезом, жалобами и локальными симптомами, свидетельствующими в пользу легочной консолидации); при концентрации более 100 мг/л его специфичность в подтверждении диагноза превышает 90%. При концентрации менее 20 мг/л диагноз пневмонии является маловероятным.

Отсутствие значимого снижения уровня С-РБ на фоне антибактериальной терапии у госпитализированных пациентов с внегоспитальной пневмонией является предиктором более высокой летальности.

4 Всем госпитализированным пациентам с внегоспитальной пневмонией, осложненной парапневмоническим плевритом и показаниями к торакоцентезу, рекомендуется биохимическое (определение рН, активности лактатдегидрогеназы, содержания белка) и цитологическое исследование плевральной жидкости для определения её характера и верификации этиологии.

5 Всем госпитализированным пациентам с внегоспитальной пневмонией, осложненной острой дыхательной недостаточностью (SрO2 менее 90% по данным пульсоксиметрии) рекомендуется исследование кислотно-основного состояния и газов крови с определением PaO2, PaCO2, pH, бикарбонатов, лактата для оценки наличия и выраженности дыхательной недостаточности, метаболических нарушений, оптимизации респираторной поддержки.

Микробиологическая диагностика:

1 Всем госпитализированным пациентам с внегоспитальной пневмонией рекомендуется микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (по Граму) и микробиологическое (культуральное) исследование респираторного образца – мокроты или трахеального аспирата (у пациентов, находящихся на ИВЛ) для принятия решения о выборе стартового режима эмпирической антибактериальной терапии, необходимости её коррекции и/или ранней деэскалации.

2 Всем госпитализированным пациентам с внегоспитальной пневмонией при наличии плеврального выпота и показаний к плевральной пункции рекомендуется микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы.

Амбулаторным пациентам с внегоспитальной пневмонией микробиологические

исследования не рекомендуются для рутинной диагностики.

1.5 Инструментальные методы диагностики пневмоний

Инструментальная диагностика при внегоспитальной пневмонии включает лучевые методы исследования – рентгенография, компьютерная томография органов грудной клетки, ультразвуковые исследования, электрокардиографическое исследование:

1 Всем пациентам с подозрением на внегоспитальную пневмонию рекомендуется обзорная рентгенография органов грудной клетки в передней прямой и боковой проекциях (при неизвестной локализации воспалительного процесса целесообразно выполнять снимок в правой боковой проекции) с целью верификации диагноза, определения тяжести и прогноза, выявления осложнений.

Рентгенологическое исследование направлено на выявление признаков воспалительного процесса в легких, их распространенности, локализации, наличия осложнений. Важное значение имеет дифференциальная диагностика выявленных в легких изменений с другими патологическими процессами, имеющими сходные с пневмонией клинические проявления.

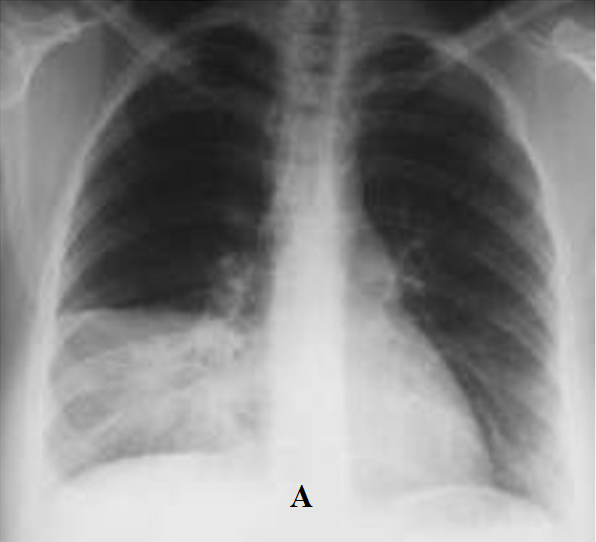

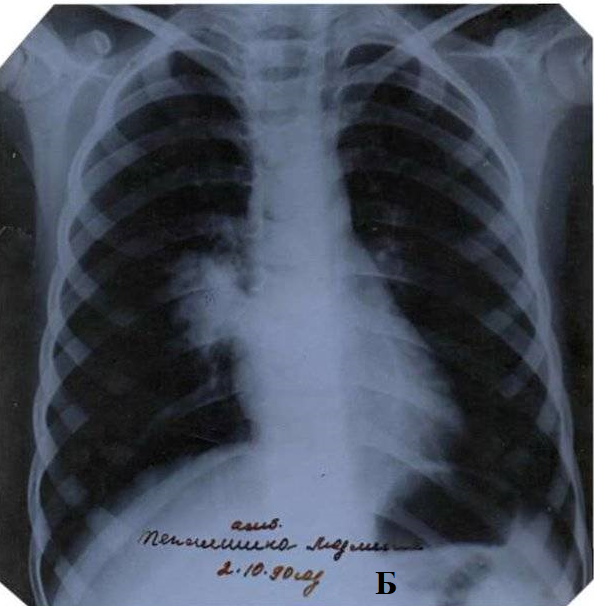

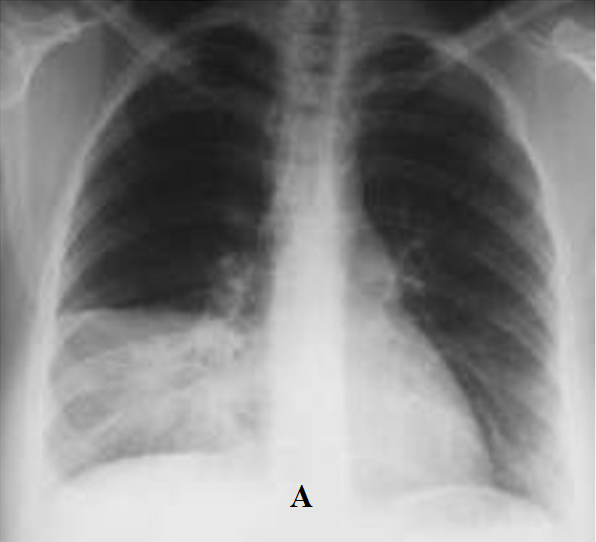

Основной рентгенологический признак внегоспитальной пневмонии – локальное снижение воздушности легочной ткани (инфильтрация) за счет накопления воспалительного экссудата в респираторных отделах. Изменения чаще носят односторонний характер, распространяются на один или два бронхолегочных сегмента. Рентгенологическая картина внегоспитальной пневмонии определяется типом инфильтрации легочной ткани и стадией воспалительного процесса (см. Рисунок 3).

Рисунок – 3. Рентгенологическая картина пневмоний: А – долевая пневмония в нижней доле справа; Б – очаговая пневмония в верхней доле справа

Рисунок – 3. Рентгенологическая картина пневмоний: А – долевая пневмония в нижней доле справа; Б – очаговая пневмония в верхней доле справа

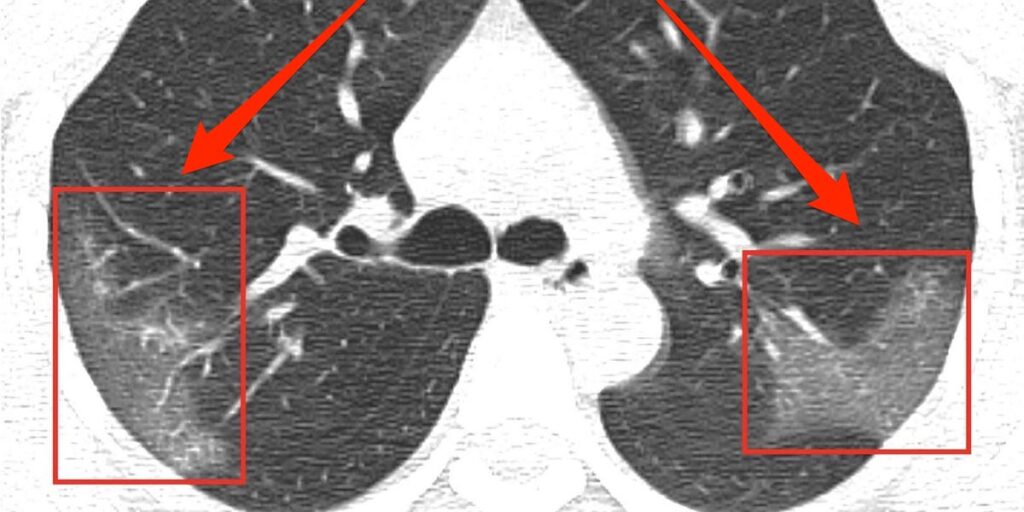

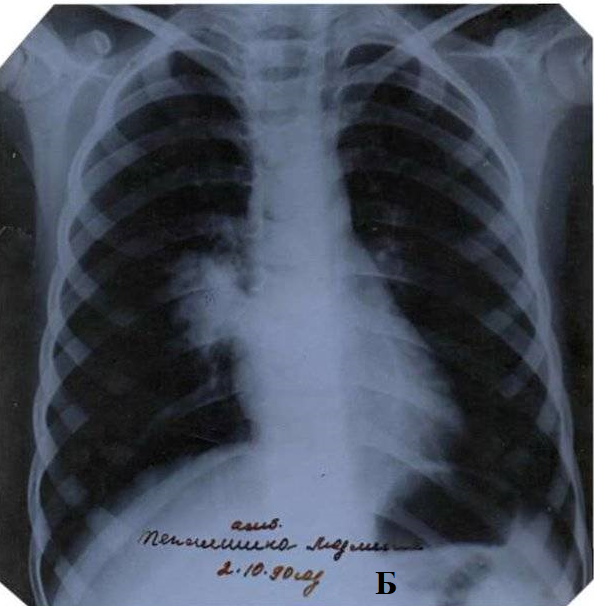

2 Всем пациентам по определенным показаниям при нетяжелой внегоспитальной пневмонии рекомендуется компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки высокого разрешения для улучшения чувствительности и специфичности диагностики.

КТ органов грудной клетки целесообразно выполнять у больных с высокой вероятностью внегоспитальной пневмонии и отсутствием инфильтрации при рентгенографии органов грудной клетки, получении изображений, которые нельзя однозначно трактовать как инфильтрацию, обусловленную пневмонией, рецидивирующей, медленно разрешающейся/неразрешающейся пневмонии (см. Рисунок 4).

Рисунок – 4. Интерстициальные изменения по типу «матового стекла» на КТ

органов грудной клетки

3 Всем госпитализированным пациентам с внегоспитальной пневмонией рекомендуется ЭКГ в стандартных отведениях для исключения осложнений, выявления сопутствующих заболеваний и выбора безопасного режима антибактериальной терапии.

4 Всем пациентам с пневмонией и подозрением на наличие парапневмонического экссудативного плеврита рекомендуется трансторакальное ультразвуковое исследование грудной клетки для верификации данного осложнения и определения показаний к торакоцентезу.

Учитывая разнообразие возможных клинических сценариев, в том числе необходимость дифференциальной диагностики пневмоний с разными по этиологии и патогенезу заболеваниями, выявления и оценки степени выраженности декомпенсации хронических сопутствующих заболеваний, конкретный объем лабораторного и инструментального обследования может быть скорректирован и определяться для каждого пациента индивидуально.

По данным экспертов ВОЗ, одним из возможных путей оптимизации диагностики и лечения пневмонии является создание и выполнение диагностических и лечебных стандартов. В этой связи Минздравом России издан приказ от 20.12.2012 г № 1213н

«Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пневмонии».

В стандарт вошли мероприятия по диагностике и лечению бактериальной пневмонии в амбулаторно-поликлинических условиях (см. Таблица 1).

Таблица 1

Федеральный стандарт первичной амбулаторной диагностики пневмонии

| Перечень исследований | Частота | Количество |

| Сбор анамнеза, жалоб и физикальное обследование | 1 | 1 |

| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |

| Анализ крови биохимический терапевтический | 1 | 1 |

| Анализ мочи общий | 1 | 1 |

| Термометрия общая | 1 | 1 |

| Рентгенография легких | 1 | 1 |

| Микробиологическое исследование мокроты | 1 | 1 |

| Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | 0,1 | 1 |

| Томография легких | 0,05 | 1 |

Пример формулировки предварительного диагноза

Пневмония внебольничная нижней доли справа, течение тяжелое.

2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Распределите признаки, соответствующие внебольничной пневмонии

и внутрибольничной пневмонии

Внебольничная пневмония (А); внутрибольничная пневмония (Б)

1 Часто возникают в период эпидемий.

2 Развивается через двое суток и более после поступления в стационар.

3 Характерно тяжелое течение, быстрое развитие осложнений, высокая смертность.

4 Возбудителем чаще всего является пневмококк.

5 Возбудителями чаще являются грамотрицательные бактерии: синегнойная палочка, клебсиелла, кишечная палочка, протей, стафилококк.

6 Факторы риска развития: пребывание в отделениях реанимации и интенсивной терапии, септические состояния, послеоперационный период, искусственная вентиляция легких, бронхоскопия и др.

7 Факторы риска развития: возраст, курение, хронические заболевания легких, иммунодефицитные состояния, переохлаждение, контакты с птицами, грызунами, путешествия и др.

8 Клинические симптомы: кашель с выделением мокроты, одышка, боли при дыхании на стороне поражения, лихорадка, озноб и потливость, объективные проявления синдрома долевого уплотнения легких.

2.2 Ситуационные задачи

Задача 1

Больной Г. 20 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на общую слабость, повышение температуры, кашель со слизисто-гнойной мокротой, одышку. Заболел 3 дня назад.

Объективно: температура – 38,6оС. Общее состояние средней тяжести. Гиперемия лица. ЧДД 30 в мин. При перкуссии справа под лопаткой притупление перкуторного звука. При аускультации в этой области дыхание ослабленное, выслушиваются звучные влажные мелкопузырчатые хрипы. Пульс – 98 в мин. АД 110 и 60 мм рт ст.

Задания:

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.

3. Перечислите возможные осложнения.

Задача 2

Вы работаете на ФАПе. Вызваны на дом к женщине 46 лет. Её беспокоит подъем температуры до 39,6о, боль в правом боку на вдохе, усиливающаяся при кашле, одышка в покое. Заболела три дня назад. После сильного переохлаждения отмечала потрясающий озноб, повышение температуры до 39-40оС, одышку, со вчерашнего дня появились боли в грудной клетке, кашель с отделением ржавой мокроты.

Объективно: состояние тяжелое, цианоз носогубного треугольника. Температура 39оС, пульс 98 в мин., слабый. АД 90 и 60 мм рт ст. Число дыханий 38 в мин. Перкуторно справа ниже угла лопатки - значительное притупление, при аускультации здесь же дыхание бронхиальное, выслушиваются крепитация и шум трения плевры.

Задания:

Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.

Назовите дополнительные обследования для подтверждения диагноза.

Перечислите возможные осложнения.

Задача 3

Больная Е., 50 лет, доставлена на ФАП с жалобами на высокую температуру, резкую колющую боль в правой половине грудной клетки, усиливающуюся при кашле, одышку, кашель с мокротой ржавого цвета. Заболевание началось остро, после переохлаждения.

Объективно: температура 39,4°С. Общее состояние тяжелое. ЧДД - 28 в мин. Правая половина грудной клетки отстает при дыхании, голосовое дрожание справа усиленно, при перкуссии справа над нижней долей притупление, дыхание ослабленное, везикулярное, определяется крепитация. Тоны сердца приглушены. Пульс 110 в мин., ритмичный. АД 110 и 70 мм рт ст.

Задания:

Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.

Назовите необходимые дополнительные исследования.

Перечислите возможные осложнения.

2.3 Тестовые задания по теме «Диагностика пневмоний»

1. Пикфлоуметрия – это определение:

А) остаточного объема

Б) дыхательного объема

В) жизненной емкости легких

Г) пиковой скорости выдоха

2. Основной возбудитель крупозной пневмонии:

А) гонококк

Б) пневмококк

В) стрептококк

Г) стафилококк

3. Крепитация выслушивается при:

А) бронхите

Б) бронхиальной астме

В) крупозной пневмонии

Г) сухом плеврите

4. Притупление перкуторного звука и усиление голосового дрожания наблюдается при:

А) остром бронхите

Б) бронхиальной астме

В) крупозной пневмонии

Г) экссудативном плеврите

5. «Ржавый» характер мокроты наблюдается при:

А) остром бронхите

Б) крупозной пневмонии

В) бронхиальной астме

Г) экссудативном плеврите

6. Наиболее информативный метод диагностики пневмонии:

А) анализ мокроты

Б) анализ крови

В) рентгенография грудной клетки

Г) плевральная пункция

7. Осложнение очаговой пневмонии:

А) абсцесс легкого

Б) бронхит

В) туберкулез

Г) рак легкого

8. Мокроту для бактериологического исследования собирают в:

А) сухую пробирку

Б) сухую банку

В) стерильную пробирку

Г) стерильную банку

9. Осложнение крупозной пневмонии:

А) бронхиальная астма

Б) бронхит

В) плеврит

Г) рак легкого

10. Дренажное положение придается пациенту для:

А) снижения лихорадки

Б) уменьшения одышки

В) расширения бронхов

Г) облегчения оттока мокроты

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения

ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

КТ – компьютерная томография

МДК – междисциплинарный курс

МКБ – международная классификация болезней

ОК – общая компетенция

ПК – профессиональная компетенция

ПМ – профессиональный модуль

С-РБ – С реактивный белок

УР – учебная работа

ЭКГ – электрокардиография

Список использованных источников

Внебольничная пневмония у взрослых: клинические рекомендации. – М. : Министерство здравоохранения РФ, 2019. – 97 с.

Смолева, Э. В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи /

Э. В. Смолева, Е. Л. Аподиакос. – Ростов/ н/Д : Феникс, 2021. – 652 с.

Фролькис, М. С. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. Сборник заданий / М. С. Фролькис. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 342 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Эталоны ответов на входной срез знаний по теме

«Диагностика пневмоний»

1 Легкие.

2 Воспалительное заболевание легочной ткани с обязательным поражением альвеол.

3 Альвеолы.

4 О развитие пневмонии.

5 Треск целлофана или шуршащий звук.

6 «Ржавый» цвет.

7 Крупозная (долевая) и очаговая (бронхопневмония) пневмонии.

8 Рентгенография.

9 Бронхопневмония.

10 Влажные хрипы.

Приложение 2

Эталоны ответов на задание «Распределите признаки, соответствующие внебольничной пневмонии и внутрибольничной пневмонии»

1. Внебольничная пневмония (А): 1, 4, 7, 8.

2. Внутрибольничная пневмония (Б): 2, 3, 5, 6.

Эталоны ответов на ситуационные задачи

Задача 1

На основании жалоб: на общую слабость, повышение температуры тела, кашель со слизисто-гнойной мокротой, одышку.

данных анамнеза: больной Г., 20 лет. Заболел 3 дня назад.

Объективно: температура 38,6С. Общее состояние средней тяжести. Гиперемия лица. ЧДД 30 в мин. При перкуссии справа под лопаткой притупление перкуторного звука. При аускультации в этой области дыхание ослабленное, выслушиваются звучные влажные мелкопузырчатые хрипы. Пульс 98 уд/мин. АД 110/60 мм.рт.ст.

Диагноз: Внебольничная пневмония в нижней доле справа. ДН II степени.

Дополнительные метод обследования:

1. ОАК.

2. ОАМ.

3. SPO2.

4. Общий анализ мокроты.

5. Бактериологический посев мокроты.

6. БАК (С-РБ).

7. Рентгенография органов грудной клетки.

8. ЭКГ.

Возможные осложнения:

1. Плеврит.

2. Абсцесс легкого.

3. Эндокардит, перикардит.

4. Инфекционно-токсический шок.

Задача 2

На основании жалоб: повышение температуры тела до 39,6С, боль в правом боку на вдохе, усиливающаяся при кашле, одышка в покое.

данных анамнеза: женщина 46 лет. Заболела три дня назад. После сильного переохлаждения отмечала потрясающий озноб, повышение температуры до 39-40С, одышку со вчерашнего дня, появились боли в грудной клетке, кашель с отделением ржавой мокроты.

Объективно: состояние тяжелое, цианоз носогубного треугольника. Температура 39С, пульс 98 уд/мин, слабый. АД 90/60 мм.рт.ст. ЧДД 38 в мин. Перкуторно – справа ниже угла лопатки значительное притупление, при аускультации здесь же дыхание бронхиальное, выслушиваются крепитация и шум трения плевры.

Диагноз: Внебольничная пневмония в нижней доле справа. Сухой плеврит - ? Инфекционно-токсический шок. ДН II степени.

Дополнительные методы обследования:

1. ОАК.

2. ОАМ.

3. SPO2.

4. Общий анализ мокроты.

5. Бактериологический посев мокроты.

6. БАК (С-РБ).

7. Рентгенография органов грудной клетки.

8. ЭКГ.

Возможные осложнения:

1. Абсцесс легкого.

2. Эндокардит, перикардит.

Задача 3

На основании жалоб: на высокую температуру, резкую колющую боль в правой половине грудной клетки, усиливающуюся при кашле, одышку, кашель с мокротой ржавого цвета.

данных анамнеза: больная Е.. 50 лет. Заболела остро, после переохлаждения.

Объективно: температура 39,4С. Общее состояние тяжелое. ЧДД 28 в мин. Правая половина грудной клетки отстает при дыхании, голосовое дрожание справа усиленно, при перкуссии справа над нижней долей притупление, дыхание ослабленное, везикулярное, определяется крепитация. Тоны сердца приглушены. Пульс 110 уд/мин, ритмичный. АД 110/70 мм.рт.ст.

Диагноз: Внебольничная пневмония в нижней доле справа. ДН I степени.

Дополнительные методы обследования:

1. ОАК.

2. ОАМ.

3. SPO2.

4. Общий анализ мокроты.

5. Бактериологический посев мокроты.

6. БАК (С-РБ).

7. Рентгенография органов грудной клетки.

8. ЭКГ.

Возможные осложнения:

1. Плеврит.

2. Абсцесс легкого.

3. Эндокардит, перикардит.

4. Инфекционно-токсический шок.

Приложение 3

Эталоны ответов на тестовые задания по теме «Диагностика пневмоний»

35

которые фагоцитируют нейтрофилы, содержащие пневмококки. Зернистость постепенно исчезает. Продолжительность этой стадии зависит от распространенности процесса, проводимой терапии, вирулентности возбудителя и других причин.

которые фагоцитируют нейтрофилы, содержащие пневмококки. Зернистость постепенно исчезает. Продолжительность этой стадии зависит от распространенности процесса, проводимой терапии, вирулентности возбудителя и других причин. ачинается внезапно, часто с озноба, иногда потрясающего, головной боли и боли в грудной клетке на стороне поражения, усиливающейся при дыхании и кашле. Боли в грудной клетке могут быть настолько сильными, что больной задерживает дыхание и подавляет кашель. При локализации пневмонии в нижней доле и при вовлечении в процесс диафрагмальной плевры боли могут иррадировать в брюшную полость, симулируя картину «острого живота» (аппендицит, холецистит, почечная и печеночная колика). Рисунок – 2. Лихорадка постоянного типа

ачинается внезапно, часто с озноба, иногда потрясающего, головной боли и боли в грудной клетке на стороне поражения, усиливающейся при дыхании и кашле. Боли в грудной клетке могут быть настолько сильными, что больной задерживает дыхание и подавляет кашель. При локализации пневмонии в нижней доле и при вовлечении в процесс диафрагмальной плевры боли могут иррадировать в брюшную полость, симулируя картину «острого живота» (аппендицит, холецистит, почечная и печеночная колика). Рисунок – 2. Лихорадка постоянного типа

Рисунок – 3. Рентгенологическая картина пневмоний: А – долевая пневмония в нижней доле справа; Б – очаговая пневмония в верхней доле справа

Рисунок – 3. Рентгенологическая картина пневмоний: А – долевая пневмония в нижней доле справа; Б – очаговая пневмония в верхней доле справа