СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Учебное пособие- курс лекций по общепрофессиональной учебной дисциплине " Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности"

Дааная методическая разработка предназначена для студентов специальности " Пожарная безопасность" и представляет собой краткий курс лекций по медико-биологическим основам БЖ, также может быть использована для студентов заочной формы обучения для самостоятельной подготовки.

Просмотр содержимого документа

«Учебное пособие- курс лекций по общепрофессиональной учебной дисциплине " Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности"»

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

Московской области

«Красногорский колледж»

Лекционный материал

по дисциплине

«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»

составитель: Лебединская Е.М.

Волоколамск

2015

Лекция 1.

По данным зарубежного опыта установлено, что вероятность гибели человека, попавшего зону ЧС, может быть снижена с 0,6 до 0,1 за счет оказания своевременной медицинской помощи.

Например, при тяжелых поражениях, если пострадавших доставляют со случайной оказией, в пути гибнет 87%, если линейной бригадой скорой помощи – гибнет 55%, если специализированной бригадой врачей – гибнет не более 16% пострадавших .

Опыт ликвидации последствий многих катастроф и стихийных бедствий показывает, что в первые, и самые важные, минуты для спасения жизни человека нужных формирований в непосредственной близости не оказывается, или их численность не может обеспечить оказание помощи всем нуждающимся.

В таких условиях главным, и часто единственным шансом спасения жизни пострадавшего, является первая медицинская помощь, проводимая в порядке самопомощи или взаимопомощи.

Для её оказания требуются элементарные знания, но необходимы твердые практические навыки, а также медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ) или подручные средства.

В статье 19 Федерального закона № 68 - ФЗ от 21 декабря 1994 года “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” говорится:

“Гражданин Российской Федерации обязан: изучить основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приёмы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и навыки в указанной области”;

В статье 2 Федерального закона № 28 - ФЗ от 12 февраля 1998 года “ О гражданской обороне” указывается, что “… одной из основных задач гражданской обороны является ... оказание первой медицинской помощи...".

Таким образом, изучение приемов оказания первой медицинской помощи являются для каждого из нас государственной обязанностью.

Основы анатомии и физиологии человека

Немыслимо браться за оказание первой медицинской помощи человеку, пострадавшему от несчастного случая, не зная хотя бы элементарно строение человеческого тела. Вот почему прежде, чем изучать правила и приемы оказания первой медицинской помощи, целесообразно кратко ознакомиться с анатомией человека.

Основой строения каждого живого организма являются клетки. Совокупность одинаковых по своему строению и функциям клеток составляет отдельные ткани, которых в организме человека различают 4 вида: эпителиальная или покровная (кожа, слизистые оболочки), соединительная или опорная (кости, связки и др.), мышечная и нервная. Сочетание различных тканей образуют органы (легкие, почки и др.), которые по выполнению основной функции объединяются в систему органов: движения, кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, чувств, внутренней секреции, покровную и нервную систему.

Система органов движения состоит их костей, мышц и связок. Совокупность всех костей образует скелет (Рис. 1), который служит опорой человеческого тела и защитой внутренних органов.

Рис. 1. Скелет человека

Скелет человека состоит из 4 отделов: костей черепа, туловища, верхних и нижних конечностей. Череп делится на мозговую и лицевую части, кости которых, за исключением нижней части, неподвижно соединены между собой. Скелет туловища состоит из ребер, грудины и позвоночника. Внутри последнего имеется канал, в котором расположен спинной мозг. Позвоночник изогнут, что увеличивает его прочность и предохраняет спинной мозг от сотрясений. Кости верхних конечностей (руки), соединяясь, образуют плечевой, локтевой суставы, а также суставы кисти ( лучезапястный, межфаланговый и др.). Система кровообращения состоит из сердца и кровеносных сосудов (артерий, капилляров, вен).

Сердце расположено между грудиной и позвоночником, 2/3 его находится в левой половине грудной клетки и 1/3 в правой половине. Полость сердца разделена сплошной перегородкой на левую и правую части, каждая из которых в свою очередь подразделяется на сообщающиеся друг с другом предсердие и желудочки.

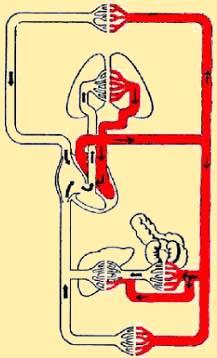

Сосуды образуют большой и малый круг кровообращения (Рис. 2). Большой круг начинается в левом желудочке сердца, откуда богатая кислородом кровь разносится по всему телу системой артерий, переходящих в мелкие сосуды - капилляры.

Через тонкую их стенку кислород и питательные вещества проникают в ткани, углекислый газ и продукты обмена выделяются в кровь, которая по системе венозных сосудов поступает в правое предсердие и далее - в правый желудочек сердца.

Отсюда начинается малый круг кровообращения - венозная кровь поступает в легкие, отдает углекислый газ, насыщается кислородом и возвращается в левую часть сердца.

Ритмические сокращения сердца (60-80 раз в минуту) приводят кровь (около 5 литров) в непрерывное движение. В артериях в момент сжатия сердца она движется под давлением около 120 мм/рт. ст. В период расслабления сердца давление составляет 60-75 мм/рт. ст.

Ритмические колебания диаметра артериальных сосудов, вызываемые работой сердца, называется пульсом, который обычно определяется на внутренней стороне предплечья у кисти (лучевая артерия). В венах давление крови невысокое (60-80 мм. вод. ст.).

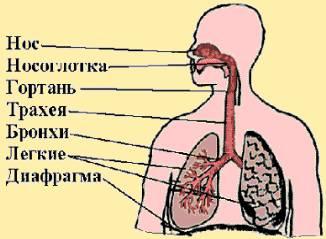

К системе органов дыхания относятся верхние дыхательные пути полость носа, глотка, гортань), трахеи, бронхи и легкие (Рис. 3).

Легкие расположены в грудной клетке в плевральных полостях, в которых нет воздуха, давление в них отрицательное.

В результате при расширении грудной клетки эластичная ткань легких растягивается и воздух устремляется в дыхательные пути. В верхних дыхательных путях он очищается от пыли, увлажняется и согревается.

По трахее, которая делится на 2 бронха, воздух попадает в левое и правое легкое и далее - по более мелким бронхам в мельчайшие пузырьки (альвеолы) окруженные кровеносными капиллярами. Через стенку альвеол из венозной крови выделяется углекислый газ, а кислород из воздуха альвеол проникает в кровь.

При выдохе грудная клетка спадается, легкие сжимаются и вытесняют воздух. Частота дыхания в покое 12-18 раз в минуту, при этом через легкие проходит объем воздуха 5-8 л/мин. Физическая нагрузка значительно увеличивает легочную вентиляцию.

Рис. 2. Схема кровообращения

Рис. 3. Строение и расположение органов дыхания

Нервная система регулирует деятельность всех органов и систем, и обеспечивает связь организма с окружающей средой. Различают центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую (нервы, отходящие от головного и спинного мозга).

Окончания чувствительных нервов, расположенные в коже, мышцах или в любом другом органе, воспринимают раздражение, например при ожоге (болевое раздражение), и передают его по чувствительным нервам в спинной мозг; из него раздражение (уже в виде двигательного) передается по двигательным нервам в соответствующие мышцы, которые, сокращаясь, отодвигают обожженный участок тела от источника тепла. Такого рода реакция человека на раздражитель носит название рефлекса.

Пищеварительная система предназначена для получения организмом необходимых питательных веществ из пищи. Она состоит из полости рта, глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника, крупных желез брюшной полости - печени и поджелудочной железы. Пищеварение осуществляется благодаря воздействию слюны, желудочного и кишечного сока в разных отделах пищеварительного тракта. В тонком кишечнике происходит всасывание питательных веществ в кровь, а неусвоенные вещества выводятся через толстый кишечник.

Система органов выделения (почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал) служат для удаления из организма воды и ряда жидких продуктов обмена.

Система покровных органов (кожа, слизистые оболочки) защищает организм от воздействия внешней среды, регулирует температуру тела (около 82% тепловых потерь организма происходит через кожу). В течение суток кожей выделяется 0,5 - 0,6 л воды вместе с солями и продуктами обмена веществ (пот). Кожа богата нервными окончаниями, позволяющими воспринимать воздействие окружающей среды.

Система органов чувств (глаза, уши, кожа, слизистая оболочка носа, язык) обеспечивает посредством зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания восприятия окружающего мира.

Железы внутренней секреции (щитовидная, поджелудочная, надпочечники, гипофиз и др.) вырабатывают и выделяют в кровь особые вещества, которые регулируют функции различных органов.

Первая медицинская помощь.

Основные требования и объем первой медицинской помощи при различных поражающих факторах.

Оказание медицинской помощи пораженным в очаге массовых потерь условно можно разделить на три фазы (периода):

Фаза изоляции - длится с момента возникновения катастрофы до начала организованного проведения спасательных работ.

Фаза спасения - продолжается от начала спасательных работ до завершения эвакуации пострадавших за пределы очага.

Фаза восстановления - характеризуется проведением планового лечения пораженных (раненых) и дальнейшей медицинской реабилитацией.

В период изоляции, когда лица, оказавшиеся в очаге поражения, неизбежно остаются предоставленными самим себе, особую роль приобретает первая медицинская помощь. Учитывая, что продолжительность фазы изоляции может быть различной, от минут до нескольких суток, в этой связи все население должно быть заранее обучено элементарным правилам поведения в условиях ЧС, оказанию первой медицинской помощи в порядке само - и взаимопомощи.

Понятие и содержание первой медицинской помощи.

Первая медицинская помощь – это комплекс простейших медицинских мероприятий, проводимых на месте поражения или вблизи от него самим пострадавшим (самопомощь) или другим лицом (взаимопомощь) с использованием табельных или подручных средств оказания помощи.

Цель первой медицинской помощи - устранение дальнейшего воздействия поражающего фактора, последствий поражения, угрожающих жизни пострадавшего и предупреждение развития опасных для жизни осложнений.

Оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи являются первые 30 - 40 минут после получения повреждения. Вместе с тем, при некоторых состояниях (остановка дыхания, сердечной деятельности, массивное наружное кровотечение) это время значительно сокращается. Важность фактора времени определена тем, что среди лиц, получивших первую медицинскую помощь в течение 30 минут после травмы, осложнения возникают в два раза реже, чем у лиц, которым этот вид помощи был оказан позже указанного срока. Отсутствие помощи в течение 1 часа после травмы увеличивает количество смертельных исходов среди тяжело пораженных на 30%, до 3 часов - на 60%, и до 6 часов - 90%.

Конкретные мероприятия первой медицинской помощи зависят от поражающих факторов, действующих при катастрофе, и полученных людьми повреждений.

Первая медицинская помощь при катастрофах с преобладанием механических (динамических) поражающих факторов включает в себя:

извлечение пострадавших из-под завалов, разрушенных убежищ, укрытий;

убеждение в наличие жизни у пострадавшего;

придание физиологически выгодного положения пораженному (при западении языка, рвоте, обильном носовом кровотечении);

восстановление проходимости верхних дыхательных путей (удаление из полости рта инородных предметов - выбитых зубов, слизи, сгустков крови, грунта и т.д.) и проведение искусственного дыхания методом “изо рта в рот” или “изо рта в нос”;

закрытый (непрямой) массаж сердца;

временную остановку наружного кровотечения всеми доступными методами (давящей повязкой, пальцевым прижатием магистрального сосуда на протяжении, наложением жгута или закрутки из подручных средств);

введение обезболивающих средств с помощью шприц - тюбика;

наложение асептической повязки (на рану, ожоговую поверхность) и окклюзионной (герметичной) повязки при проникающих ранениях грудной клетки с использованием стерильной внутренней прорезиненной оболочки индивидуального перевязочного пакета (ППМ - пакет перевязочный медицинский индивидуальный);

иммобилизацию конечностей при переломах и размозжениях мягких тканей;

фиксацию туловища к щиту или доске при травмах позвоночника;

дачу обильного теплого питья (при отсутствии рвоты и данных за травму органов брюшной полости) с добавлением ½ чайной ложки питьевой соды и ½ чайной ложки поваренной соли на 1 литр жидкости;

В очагах поражения с преобладанием термической травмы в дополнение к перечисленным выше мероприятиям проводятся:

тушение горящей одежды и попавшей на тело горящей смеси;

укутывание пострадавшего чистой простыней;

согревание пострадавшего.

При катастрофах с выбросом в окружающую среду аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в порядке первой медицинской помощи осуществляется:

при нахождении на зараженной местности надевание на пораженного противогаза и средств индивидуальной защиты кожи (СИЗК);

скорейший вынос пораженного из зоны заражения;

введение антидотов с профилактической и лечебной целью (при поражении отравляющими веществами);

при попадании АХОВ в желудок – обильное питье с промыванием желудка, дача адсорбентов;

проведение частичной санитарной обработки открытых участков кожи проточной водой с мылом, 2% раствором питьевой соды;

проведение частичной дегазации прилегающего к открытым участкам кожи обмундирования, одежды;

прием антибиотиков, противорвотных средств из аптечки АИ - 2, сульфаниламидных препаратов.

При радиационных авариях, кроме того, выполняются следующие мероприятия:

йодная профилактика (см. тему 9);

прием радиопротектора (цистамин);

проведение частичной санитарной обработки открытых участков кожи проточной водой с мылом, 2% раствором питьевой соды;

частичная дезактивация одежды и обуви;

эвакуация населения из зон заражения и оказание им в ходе эвакуации первой медицинской помощи;

прием антибиотиков, противорвотных средств из аптечки АИ-2, сульфаниламидных препаратов.

При массовых инфекционных заболеваниях в очагах бактериологического (биологического) заражения первая медицинская помощь включает:

использование подручных или табельных средств индивидуальной защиты;

активное выявление и изоляцию температурящих больных, подозрительных на инфекционное заболевание;

прием антибиотиков, противорвотных средств из аптечки АИ-2, сульфаниламидных препаратов;

проведение частичной или полной санитарной обработки.

Состав, предназначение и порядок пользования медицинскими средствами индивидуальной защиты.

Табельное медицинское имущество

Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ) включают:

пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный (ППМ);

пакет противохимический индивидуальный ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, ИПП-11;

аптечка индивидуальная АИ - 2;

комплект транспортных шин (5 проволочных лестничных шин длиной 80 см для верхних конечностей и 5 проволочных лестничных шин длиной 120 см для нижних конечностей);

сумка медицинская санитара (СМС) со спецукладкой (антисептик – йод; раздражающее вещество – аммиак; антибиотик – доксициклин; противорвотное средство – этаперазин; радиозащитное средство – цистамин; препарат натрия – натрия гидрокарбонат; перевязочные средства, жгут медицинский кровоостанавливающий; ножницы; булавки безопасные; нож складной; блокнот; карандаш). Сумка рассчитана на оказание первой медицинской помощи 30 раненым и пораженным. Сумкой медицинской санитара обеспечивается каждый член санитарной дружины, санитарного звена (поста), а также выдается по 3 сумки медпунктам всех формирований);

профилактический препарат П – 6 из расчета по 2 таблетки на человека личному составу:

сводных команд (групп) радиационной и химической защиты;

команд по обеззараживанию;

санитарно - обмывочного пункта (СОП);

станции по обеззараживанию транспорта (СОТ);

станции по обеззараживанию одежды (СОО);

разведывательных групп формирований ГО;

разведывательных звеньев формирований ГО.

Аптечка АИ - 2 и пакет перевязочный медицинский индивидуальный (ППМ) выдается всему личному составу формирований ГО.

Состав ППМ:

упаковка;

булавка;

скатка бинта;

2 ватно-марлевые подушечки.

Пакет перевязочный медицинский индивидуальный предназначен для:

временной остановки наружного кровотечения;

наложения асептической повязки при ожогах;

наложения окклюзионной повязки при проникающем ранении груди;

тампонады глубоких ран.

При использовании перевязочного пакета для наложения повязки необходимо:

вскрыть пакет, вынуть булавку и приколоть её к одежде;

левой рукой взять конец бинта, а правой - скатку бинта и развернуть его;

наложить ватно-марлевые подушечки, не касаясь ими других предметов, на рану или ожог той стороной, которая не прошита черными нитками;

прибинтовать подушечки, а конец бинта закрепить булавкой.

Нельзя касаться руками той стороны ватно-марлевых подушечек, которые не прошиты черными нитками.

Аптечка индивидуальная АИ-2

Аптечка индивидуальная предназначена для профилактики и оказания первой медицинской помощи населению в порядке само- и взаимопомощи при радиационном облучении, поражении отравляющими веществами (ОВ) и бактериальными средствами (БС). Аптечками индивидуальными обеспечивается личный состав формирований ГО и все население.

Аптечка содержит комплект фармакологических средств, размещенных в соответствующих гнездах, и позволяет снизить воздействие поражающих факторов современных видов оружия.

Гнездо № 1 – резервное; для шприц - тюбика с противоболевым средством. Наркотический анальгетик - 2% раствор промедола комплектуется по отдельной команде.

Гнездо № 2 – для хранения средства (антидот), применяемого для защиты от поражения фосфорорганическими отравляющими веществами нервно-паралитического действия - 6 таблеток в пенале красного цвета. Одна таблетка этого средства используется по команде “Антидот принять!”. Если после этого появятся первые признаки поражения этим видом отравляющего вещества, о которых упоминалось выше, необходимо принять повторно еще одну таблетку. Таблетку антидота необходимо принять самостоятельно, если противником применены отравляющие вещества, характер которых невозможно определить, или человек ощутил первые признаки отравления, типичные для фосфорорганических отравляющих веществ.

Гнездо № 3 – для хранения противобактериального средства № 2 - 15 таблеток. Необходимо принять сразу семь таблеток в первый день при проявлении симптомов желудочно-кишечного расстройства, если перед этим заболевший подвергся радиационному облучению или находился на территории, зараженной радиоактивными веществами. В последующие два дня ежедневно принимать ещё по четыре таблетки в один прием.

Гнездо № 4 – для хранения радиозащитного средства № 1 (цистамин) - в двух пеналах розового цвета. Принимать сразу шесть таблеток (содержимое одного пенала), в следующих случаях:

при оповещении населения о радиационной опасности, при угрозе облучения;

за 30 - 60 минут до выхода на территорию, зараженную радиоактивными веществами.

Если продолжительность пребывания на территории, зараженной радиоактивными веществами, превысит 5 часов, то необходимо принять содержимое второго пенала (шесть таблеток), так как срок действия препарата около 5 – 6 часов.

Гнездо № 5 – для хранения противобактериального средства № 1 - в двух пеналах без окраски с квадратными корпусами. Принимать сразу пять таблеток (содержимое одного пенала) в качестве средства экстренной неспецифической профилактики в следующих случаях:

если поступило распоряжение от медицинских работников о принятии этого препарата, или вы сами обнаружили применение противником бактериологического оружия;

если среди окружающих вас людей появились случаи инфекционных заболеваний;

при получении обширных ран или ожогов.

Во всех упомянутых выше трех случаях через 6 часов следует обязательно принять содержимое второго пенала (пять таблеток).

Гнездо № 6 – для хранения радиозащитного средства № 2 (калия йодид) - 10 таблеток в пенале белого цвета. Принимать по одной таблетке ежедневно в течение 10 дней после выпадения радиоактивных осадков, но не более 10 суток для взрослых, не более двух суток для беременных женщин и детей трехлетнего возраста, в следующей дозировке: взрослое население – 130 мг, детям до трех лет – 65 мг (экстренная йодная профилактика).

Препарат принимается внутрь после еды вместе с киселем, чаем или водой один раз в сутки.

Гнездо № 7 – для хранения противорвотного средства (этаперазин) - 5 таблеток в пенале голубого цвета. Принять одну таблетку при ощущении тошноты, появившейся после пребывания на территории, зараженной радиоактивными веществами, или в результате травмы головы. Если тошнота сохраняется, то через 3 – 4 часа необходимо принять еще одну таблетку.

В “Наставлении по оказанию первой помощи раненым и больным” [5] для использования представлена модифицированная индивидуальная аптечка АИ. В ней в перечень средств защиты входят новые препараты:

противобактериальное средство - доксициклин (вместо тетрациклина);

средство для профилактики отравлений ФОВ - “Препарат П-10М” 2 таблетки;

антисептическое средство – йод 5% спиртовой раствор 2 ампулы;

средство для обеззараживания воды – “Пантоцид” 20 таблеток в пенале.

В новой модификации АИ изменен цвет пеналов.

Состав аптечки АИ смотри в Приложении 1.

Аптечкой АИ - 2 и индивидуальным противохимическим пакетом ИПП – 8 (-9, -10, -11) обеспечивается весь личный состав формирований ГО.

Состав ИПП - 8:

упаковка;

4 ватно - марлевые салфетки;

флакон со специальной жидкостью;

инструкция.

ИПП- 8 (ИПП - 9, - 10, - 11) служит для:

дегазации (нейтрализации) ОВ одежды, обуви, средств индивидуальной защиты;

частичной санитарной обработки открытых участков тела, капель ОВ, АХОВ;

частичной дезактивации и санитарной обработки открытых участков тела.

Перед применением ИПП-8 вскрывается упаковка, жидкостью смачиваются вторая и третья салфетки и протираются ими зараженные места. Первая салфетка используется для промокания капель ОВ или АХОВ, четвертая - для подсушивания кожи после обработки. Одного ИПП - 8 хватает на двукратную обработку человека в одежде.

Недостатки ИПП - 8:

Детям до 4х лет обрабатывать кожу не рекомендуется.

Не допускается попадание жидкости в глаза и рот.

При температуре ниже -200 С жидкость замерзает.

Лекция 2.

Способы проведения сердечно - легочной реанимации.

Прежде чем приступить к оказанию первой медицинской помощи, следует получить на это разрешение пострадавшего. Пострадавший, находящийся в сознании, имеет право отказаться от вашей услуги. Если пострадавший находится без сознания, то мероприятия первой медицинской помощи проводятся по жизненным показаниям, без согласия пострадавшего.

При обнаружении пострадавшего проводится первичный его осмотр с целью определения наличия сознания, сердечной и дыхательной деятельности,

В первую очередь необходимо определить, в сознании ли пострадавший или нет. Похлопайте или осторожно потрясите его за плечи. Громко спросите пострадавшего: «С Вами все в порядке?» «Вам нужна помощь?». Определив, что пострадавший находится без сознания, осторожно уложите его на спину, так как именно в таком положении он должен находиться, если понадобиться проводить первичную сердечно-легочную реанимацию.

Бессознательное состояние может представлять угрозу для жизни, так как имеется реальная опасность нарушения проходимости дыхательных путей (обструкция). У пострадавшего, который находится без сознания (в состоянии комы), из-за расслабления мускулатуры может западать язык. В результате западения язык перекрывает дыхательные пути, вследствие чего наступает удушье (асфиксия). Асфиксия приводит к остановке дыхания и последующей остановке сердца.

При наличии самостоятельного дыхания у пострадавшего, ему необходимо придать положение на боку.

В процессе первичного осмотра также проверяется проходимость дыхательных путей пострадавшего, наличие дыхания и пульса. Необходимо определить признаки жизни, не передвигая пострадавшего.

Признаки жизни:

наличие сердечной деятельности и наличие пульса на магистральных артериях (сонной, бедренной);

наличие самостоятельного дыхания, которое устанавливается по движению грудной клетки. В холодное время дыхание можно определить по запотеванию зеркала, приложенного к носу или рту пострадавшего;

наличие реакции зрачка на свет (фоторефлекс). Если открытый глаз пострадавшего закрыть ладонью, а затем быстро отвести ладонь в сторону, то наблюдается сужение зрачка. Это свидетельствует о сохранении функций головного мозга;

наличие блестящей, влажной роговицы глаза.

Признаки смерти:

отсутствие дыхания;

отсутствие сердечной деятельности;

отсутствие рвотного рефлекса;

отсутствие фоторефлекса;

помутнение и высыхание роговицы глаза;

при сдавливании глаза пальцами с боков, зрачок суживается и напоминает “кошачий глаз”;

снижение температуры тела;

появление трупных пятен на коже;

наличие трупного окоченения (через 2 – 3 часа после смерти).

Все действия по оценке ситуации и состояния пострадавшего должны занимать минимальное количество времени.

Переворачивайте пострадавшего на спину только в том случае, если у него отсутствуют дыхание и пульс. Если вам необходимо повернуть пострадавшего на спину, поддерживайте его голову так, что бы голова и позвоночник, по возможности, находились на одной оси.

Убедившись в отсутствии явных признаков смерти, необходимо быстро приступить к оказанию первой медицинской помощи пострадавшему - проведению первичной сердечно-легочной реанимации. Она заключаться в оживлении (реанимации) жизненных функций организма, прежде всего дыхания и кровообращения.

Первичную сердечно – легочную реанимацию проводят тогда, когда отсутствуют дыхание и сердечная деятельность, или они угнетены настолько, что не обеспечивают минимальных потребностей организма.

Возможность оживления основана на том, что смерть никогда не наступает мгновенно, ей всегда предшествует переходная стадия – терминальное состояние.

В терминальном состоянии различают агонию и клиническую смерть.

Агония характеризуется нарушением сознания различной степени, резким нарушением сердечной деятельности и падением артериального давления, расстройством дыхания, отсутствием пульса. Кожа пострадавшего бледная или с синюшным оттенком, холодная на ощупь.

После агонии наступает клиническая смерть, при которой отсутствуют основные признаки жизни – дыхание и сердцебиение. Она длится 3 – 5 минут. Это время необходимо использовать для проведения сердечно – легочной реанимации, ибо после наступления биологической смерти оживление невозможно.

Несколько минут, отделяющих состояние клинической смерти от биологической, не оставляют времени на разговоры, суету, размышления и ожидания.

Сердечно – легочная реанимация осуществляется в три приема, выполняемых строго последовательно.

В первую очередь обеспечивается восстановление проходимости дыхательных путей. Для этого пострадавшего укладывают на спину, голову максимально запрокидывают назад, а нижнюю челюсть выдвигают вперед, чтобы зубы этой челюсти располагались впереди верхних зубов. Проверяют и очищают полость рта от инородных тел (песок, сгустки крови, мокрота, слизь, зубные протезы и т. д.) или языка, запавшего в дыхательные пути. Для этого используют бинт, салфетку, носовой платок, намотанные на указательный палец. Все это должно делаться быстро, но осторожно, не нанося дополнительных травм.

При затруднении открывания рта из-за спазма жевательных мышц используют шпатель, черенок ложки, после чего в виде распорки вставляют между челюстями свернутый бинт.

Убедившись, что дыхательные пути свободны, но дыхание отсутствует или оно явно недостаточное, приступают ко второму приему – искусственному дыханию методом “изо рта в рот” или “изо рта в нос”. В свежем воздухе находится примерно 21% кислорода. В выдыхаемом человеком воздухе содержание кислорода колеблется в пределах 17%, что достаточно для проведения полноценного искусственного дыхания, особенно в экстремальных условиях. При проведении искусственного дыхания, удерживая запрокинутую голову пострадавшего и, сделав глубокий вдох, вдувают выдыхаемый воздух в рот пострадавшего через увлажненную салфетку или кусок бинта. Нос пострадавшего зажимают пальцами для предотвращения выхода воздуха во внешнюю среду. При проведении искусственного дыхания методом “изо рта в нос” воздух вдувают в нос пострадавшего, закрывая при этом его рот. Последний способ применяется при невозможности раскрыть рот пострадавшего из-за выраженного спазма жевательной мускулатуры, или при разрушении мягких и костных тканей нижней челюсти, когда невозможно создать герметичность при проведении искусственного дыхания.

После вдувания воздуха необходимо отстраниться для осуществления пострадавшим пассивного выдоха. Частота вдуваний должна составлять 16 -18 в одну минуту. Эффективность искусственного дыхания оценивают по экскурсии грудной клетки пострадавшего.

И третье - проводится наружный массаж сердца, если остановка дыхания сопровождается остановкой сердечной деятельности.

Пострадавшего укладывают на жесткую поверхность. Оказывающий помощь, находясь сбоку, помещает обе свои ладони на нижнюю треть грудины и энергичными толчками надавливает на грудную стенку, используя при этом и массу собственного тела. Глубина компрессии на грудную клетку должна составлять 4 - 5 см у взрослого. Массаж сердца осуществляют с частотой 80 - 100 надавливаний (компрессий) на грудную клетку в одну минуту. У детей до 10 лет - до110 надавливаний в одну минуту.

Если реанимационный комплекс проводит один человека, то алгоритм проведения реанимационного комплекса будет следующий:

Делается 2 вдувания воздуха в пострадавшего и 15 надавливаний (компрессий) на грудную клетку. Через каждые 15 компрессий, оказывающий помощь дважды вдувает в рот пострадавшему воздух, и вновь проводит комплекс наружного массажа сердца. 15 компрессий необходимо сделать в течение примерно 10 - 12 секунд, что соответствует 80 - 100 компрессиям в минуту.

Если реанимационный комплекс проводят два человека, то один проводит искусственное дыхание, второй – закрытый массаж сердца. Алгоритм проведения реанимационного комплекса в этом случае следующий:

Сначала делается 2 вдувания и 5 компрессий на грудную клетку, а затем одно вдувание через каждые 5 компрессий на грудную клетку.

Нижним конечностям (при отсутствии их повреждений) целесообразно придать возвышенное положение.

Эффективность массажа сердца определяется появившимся пульсом на сонных артериях, в такт с надавливанием на грудную клетку. Периодически проверяется, не появился ли самостоятельный пульс на сонных артериях. Об эффективности реанимации судят также по сужению зрачка пострадавшего.

Лекция 3.

Оказание первой медицинской помощи при ранениях

Среди травм, возникающих в очагах поражения, может быть большое количество ран.

Раной называется любое нарушение целости кожных и слизистых покровов организма. При этом часто повреждаются и глубокие ткани – мышцы, кости, внутренние органы.

Местные проявления ранения – это наличие раны, имеющей раневой канал с

характерными анатомическими и патофизиологическими изменениями.

Регионарные нарушения (в пределах поврежденного сегмента) - развиваются за пределами непосредственного воздействия травмирующего агента, связаны с рефлекторными реакциями, повреждениями нервных и сосудистых стволов.

К общим нарушениям жизнедеятельности организма при ранениях относится шок (болевой и геморрагический), а также эндотоксикоз, который развивается вследствие всасывания токсических продуктов распада размозженных тканей.

Классификация ран

Раны различают:

I. По количественному составу:

единичные раны;

множественные раны.

II. По глубине повреждения:

поверхностные раны - характеризуются повреждением кожи и слизистых

оболочек;

- касательные раны - относятся к поверхностным;

глубокие раны - сопровождаются повреждением сосудов, нервов, костей,

сухожилий, внутренних органов.

III. По наличию входного и выходного отверстия:

- слепые раны - раневой канал заканчивается в мягких тканях или полости;

- сквозные - имеется входное и выходное отверстие.

Проникающие раны - глубокие раны, при которых повреждаются внутренние

оболочки полостей (черепа, грудной, брюшной, суставов).

Непроникающие раны - остальные виды ран независимо от глубины.

IV. По характеру ранящего предмета и повреждения тканей:

Резаная рана - образуется при воздействии на мягкие ткани острым режущим предметом (нож, бритва, стекло). Такие раны имеют ровные, неповрежденные края, длина раны преобладает над глубиной. Характеризуется малым объемом погибших тканей и реактивно-воспалительных изменений вокруг раны. Благоприятны для заживления и хирургической обработки.

Рубленая рана - возникает от воздействия тяжелого острого предмета. Внешне может напоминать резаную рану, однако рубленая рана всегда обширнее. При этом возможно повреждение подлежащих тканей и органов. Ткани, окружающие края такой раны значительно травмируются. Это часто приводит к гнойно-воспалительным осложнениям, что замедляет процесс заживления раны.

Рваная рана - образуется при воздействии на мягкие ткани повреждающего фактора, превышающего физическую способность ее к растяжению. Края рваной раны неправильной формы, отмечается отслойка или отрыв тканей и разрушение тканевых элементов на значительном протяжении.

Колотая рана - возникает при воздействии колющего предмета (нож, штык, шило, игла и т.д.). Данный вид раны характеризуется небольшим наружным отверстием и, как правило, большой глубиной. Раневой канал может заканчиваться слепо. Колотая рана очень опасна при нанесении в проекции паренхиматозных (печень, селезенка, поджелудочная железа) и полых органов (сердце, желудок, кишечник) из-за развития внутригрудного и внутрибрюшного кровотечений. Колотые раны часто осложняются гнойно-воспалительными процессами.

Укушенная рана - возникает вследствие укуса животным или человеком. Отличается обильным микробным загрязнением и частыми гнойно-инфекционными осложнениями. Может включать в себя признаки, свойственные рваным, колотым, ушибленным и размозженным ранам. Чаще всего кусают домашние собаки, реже кошки и дикие животные. Большую опасность представляют укусы бешенных животных (заражение бешенством) и змей (отравление змеиным ядом).

Скальпированная рана - характеризуется частичной или полной отслойкой кожи, а на волосистой части головы - почти всех мягких тканей без существенного их повреждения.

Ушибленная рана – возникает в результате воздействия тупого предмета на ткани. Края ушибленной раны размозжены, неровные, пропитаны кровью, со значительной зоной первичного, и впоследствии, вторичного травматического некроза, с обильным микробным загрязнением.

Огнестрельная рана – возникает вследствие повреждения тела снарядом из огнестрельного оружия. Характеризуется наличием омертвевших и омертвевающих тканей, образованием новых очагов некроза в ближайшие часы и дни после ранения, нередко в тканях присутствуют инородные тела (пуля, дробь, металлический осколок и т.д.).

В зависимости от вида снаряда различают:

пулевое ранение;

ранение дробью;

осколочное ранение.

Огнестрельные ранения подразделяют на:

сквозное - рана имеет входное и выходное отверстие;

слепое - ранящий снаряд застревает в мягких тканях или кости;

касательное - ранящим снарядом нанесено поверхностное повреждение, и он прошел рядом с органом.

Огнестрельные ранения бывают множественными и комбинированными.

Множественными называются ранения, при которых ранящий снаряд проходит через ряд органов и полостей и вызывает нарушение функций нескольких органов.

Комбинированным ранением называется поражение, когда имеет место одновременное или последовательное воздействие ранящего снаряда с одной стороны, и проникающей радиации или радиоактивного загрязнения с другой стороны (раздельно или вместе). При таких поражениях наиболее характерным является развитие синдрома взаимного отягощения, вызывающего различные тяжелые осложнения (расхождение операционных швов, сухие некрозы тканей, остеомиелиты, пневмонии, кишечные свищи).

Все раны, кроме операционных, считаются инфицированными. Микробы, попадающие в рану вместе с ранящим предметом, землей, с одежды, из воздуха и при прикосновении к ране руками, могут вызвать гнойное и рожистое воспаление, столбняк и газовую гангрену.

Первая медицинская помощь при ранениях заключается в наложении стерильной повязки на рану. При наличии выраженного кровотечения из раны, прежде всего, осуществляется его остановка. Затем, для обеспечения доступа к ране, с соответствующей области тела пострадавшего снимают одежду или обувь, при необходимости разрезают её. Свободно лежащие на раневой поверхности обрывки одежды или другие инородные тела осторожно удаляют, не касаясь при этом поверхности раны. Если же инородные тела глубоко внедрились в ткани, извлекать их не следует, так как это может усилить кровотечение, а также привести к дополнительному инфицированию раны. Не следует промывать рану водой, применять различные мази, кроме мазей на водорастворимой основе (левосин, левомеколь).

При возможности кожу вокруг раны обрабатывают спиртом, 3% раствором йода или йодопироном. После этого приступают к наложению повязки. Повязка представляет собой перевязочный материал, как правило, стерильный, которым закрывают рану. Сам процесс наложения повязки называется перевязкой. Повязка состоит из двух частей: стерильная салфетка или ватно-марлевая подушечка, которой непосредственно закрывают рану и материал, которым их закрепляют. Для наложения повязки удобно пользоваться индивидуальным перевязочным пакетом, который состоит из бинта и двух ватно-марлевых подушечек, завернутых в вощеную бумагу и прорезиненную ткань. При наложении повязки пакет вскрывают, ватно-марлевую подушечку накладывают на рану той поверхностью, которой не касались руками. Подушечку фиксируют бинтом, конец которого закрепляют булавкой или завязывают.

При отсутствии индивидуального перевязочного пакета рану необходимо закрыть несколькими стерильными салфетками, накрыть салфетки стерильной ватой и прибинтовать.

В качестве подручных средств используют чистые различные ткани, лучше хлопчатобумажные.

При наложении повязок на раны необходимо придерживаться следующих основных правил:

оказывающий медицинскую помощь, как правило, находится лицом к пострадавшему, чтобы, ориентируясь по выражению его лица, не причинять ему дополнительной боли;

для предупреждения боли необходимо поддерживать поврежденную часть тела в том положении, в котором она будет находиться после перевязки;

бинтование конечности начинают чаще снизу вверх, разматывая бинт правой рукой, а левой придерживая повязку и расправляя ходы (туры) бинта;

бинт надо раскатывать, не отрывая его от тела, обычно по ходу часовой стрелки, перекрывая каждый предыдущий тур на половину;

конечности необходимо бинтовать с периферии, оставляя свободными кончики неповрежденных пальцев;

если требуется наложить давящую повязку для временной остановки кровотечения, то накладывать её надо так туго, чтобы не нарушалось кровообращение в поврежденной части тела, но и не очень слабо, иначе она сползет. При наложении слишком тугой повязки на конечности вскоре появляются посинение и отек;

при закреплении конца повязки узлом, последний должен находиться на здоровой части, чтобы не беспокоить пострадавшего.

В зависимости от места ранения при оказании первой медицинской помощи используют различные виды повязок. Вид повязки выбирают в зависимости от места ранения. Могут выполняться следующие виды повязок:

Повязка на теменную и затылочную области выполняется в виде “уздечки”.

На волосистую часть головы накладывают повязку в виде чепца (“шапочка Гиппократа”).

Повязка на глаза.

На нос, губы, подбородок, а также на все лицо накладывается пращевидная повязка.

Спиральная повязка.

При проникающих ранениях груди нарушается целость плевры, плевральная полость заполняется воздухом и развивается пневмоторакс. При некоторых ранениях, например ножевых и осколочных, может сохраняться постоянное сообщение плевральной полости с атмосферой. Такое состояние называют открытым пневмотораксом. В области раны слышны хлюпающие, чмокающие звуки, возникающие при вдохе и выдохе. На выдохе усиливается кровотечение из раны, кровь при этом пенится. При таком состоянии легкое на стороне ранения спадается.

При оказании первой медицинской помощи пострадавшему с ранением груди (при пневмотораксе) необходимо как можно раньше прекратить доступ воздуха в плевральную полость. Для этого на рану накладывают ватно-марлевую подушечку из индивидуального перевязочного пакета, салфетки или несколько слоев чистой ткани в виде небольших квадратов. Поверх них, по типу компресса, накладывают непроницаемый для воздуха материал: прорезиненную оболочку индивидуального перевязочного пакета, клеёнку, полиэтиленовый пакет, лейкопластырь. Края воздухонепроницаемого материала должны выходить за края ватно-марлевой подушечки или салфеток, накрывающих рану. Герметизирующий материал укрепляют бинтовой повязкой.

Транспортировать такого пострадавшего необходимо в положении полусидя.

При небольших ранах, ссадинах быстро и удобно накладывать пластырные повязки. Салфетку накладывают на рану и закрепляют её полосками лейкопластыря. При использовании бактерицидного лейкопластыря, имеющийся на нем антисептический тампон, после снятия защитного покрытия прикладывают к ране и наклеивают пластырь к окружающей коже.

Для удержания перевязочного материала или для подвешивания поврежденной верхней конечности используют косыночные повязки. Такая повязка является надежной, несмотря на простоту её наложения. Раневую поверхность закрывают стерильной салфеткой или чистой тканью, которые затем фиксируют косынкой. Косыночную повязку удобно накладывать при ранении головы, груди, промежности, локтевого, коленного и голеностопного суставов, кисти и стопы.

При наложении косыночной повязки на кисть, раскладывают косынку, кладут на неё поврежденную кисть, один из концов косынки завертывают на тыльную поверхность, а два других конца завязывают.

При обширных ранениях используют контурные повязки. Их изготавливают в виде корсета или трусов из специальных ватно-марлевых заготовок. Подобную повязку можно сделать и из хлопчатобумажных тканей, простыней и других подручных средств. Кусок ткани разрезают с двух противоположных сторон в продольном направлении, получая, таким образом, тесемки для закрепления повязки. Размер повязки подбирают с учетом области ранения. Рана закрывается салфетками, затем подготовленным куском ткани, который фиксируется тесемками.

Сетчатые повязки легко и надежно удерживаются на любом участке тела: на голове, суставах, туловище. Сетчатые бинты бывают различных размеров и важно при оказании помощи правильно его выбрать. Это связано с тем, что бинт очень маленького размера сильно сдавливает ткани, а чрезмерно большой - сползает.

Лекция 4

Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях

Наиболее частым осложнением механических травм являются кровотечения и острая массивная кровопотеря.

Классификация кровотечений

I. По срокам возникновения:

1. Первичное кровотечение - возникает при повреждении кровеносного сосуда

в момент травмы.

2. Вторичное кровотечение - возникает спустя некоторое время, например, вследствие дефекта сосудистой стенки при давлении на нее инородным телом (отломки костей) или некроза сосудистой стенки, возникшей на месте ушиба сосуда.

II. По виду поврежденного сосуда:

1. Артериальное кровотечение - характеризуется наличием пульсирующей в ритме сердечных сокращений струи крови ярко-красного цвета.

2. Венозное кровотечение - кровь имеет темно-вишневую окраску и вытекает равномерной струей, без признаков самостоятельной остановки. В случае повреждения крупной вены возможна пульсация струи крови, совпадающая с ритмом дыхания.

3. Капиллярное кровотечение - возникает при повреждении мельчайших кровеносных сосудов (ссадина, неглубокий порез кожи). Кровь выделяется равномерно из раны, как из губки (кожа “потеет” кровью). При нормальной свертываемости крови это кровотечение останавливается самостоятельно.

4. Смешанное кровотечение – наблюдается при одновременном ранении артерии и вены. Имеет признаки артериального, венозного и капиллярного кровотечения. Этот вид кровотечения характерен при повреждении печени, селезенки, почек (паренхиматозное кровотечение). Сосуды паренхиматозных органов не спадаются, поэтому самостоятельной остановки такого кровотечения почти никогда не происходит.

III. По месту излияния крови:

1. Наружное кровотечение - кровь вытекает из раны или естественных

отверстий человека во внешнюю среду.

2. Внутреннее кровотечение – кровь изливается во внутренние полости организма. При внутреннем кровотечении нередко наблюдаются общие явления: обморок, синдром острой кровопотери.

3. Внутритканевое кровотечение - кровь изливается в мягкие ткани (подкожная клетчатка, мышцы). При этом могут образовываться гематомы больших размеров.

4. Сочетанное кровотечение – имеет признаки выше перечисленных видов.

IV. По состоянию гемостаза:

Продолжающееся кровотечение.

Остановившееся кровотечение.

Острую кровопотерю по объему циркулирующей крови (ОЦК) разделяют

на следующие виды:

Малая кровопотеря - от 5 до 10% ОЦК (0,5 литра) Шока нет

Средняя - от 10 до 20% ОЦК (0,5 - 1,0 л) Шок может быть, если не

лечить гиповолемию

Большая - от 21 до 40% ОЦК (1,0 - 2,0 л) Шок неизбежен

Массивная - от 41 до 70% ОЦК (2,0 - 3,5 л) Терминальное состояние

Смертельная кровопотеря - более 70% ОЦК (более 3,5 л)

Пострадавший с острой кровопотерей бледен, покрыт холодным потом, безучастен к окружающему, обычно вял, говорит тихим голосом, жалуется на головокружение, потемнение перед глазами при подъеме головы, отмечает сухость во рту, просит пить. При отсутствии медицинской помощи и продолжающемся кровотечении может наступить смерть.

В условиях оказания первой медицинской помощи возможна только временная или предварительная остановка кровотечения на период, необходимый для доставки пострадавшего в лечебное учреждение.

К способам временной остановки кровотечения относятся:

Придание поврежденной части тела возвышенного положения по отношению к туловищу.

Прижатие кровоточащего сосуда в месте повреждения при помощи давящей повязки.

Пальцевое прижатие артерии.

Остановка кровотечения фиксированием конечности в положении максимального сгибания в суставе.

Круговое сдавливание конечности медицинским жгутом Эсмарха.

6. Остановка кровотечения наложением зажима на кровоточащий сосуд в ране.

Капиллярное кровотечение легко останавливается наложением обычной повязки на рану. Для уменьшения кровотечения на период приготовления перевязочного материала достаточно поднять поврежденную конечность выше уровня туловища. При этом резко уменьшается приток крови к конечности, снижается давление в сосудах, что обеспечивает быстрое образование сгустка крови в ране, закрытие просвета сосуда и прекращение кровотечения.

При венозном кровотечении надежная временная остановка кровотечения осуществляется наложением давящей повязки. Поверх раны накладывают несколько слоев марли, ваты и туго бинтуют. При выраженном венозном кровотечении на период подготовки давящей повязки кровотечение из вены можно временно остановить, прижав кровоточащую рану пальцами. Если рана на верхней конечности расположена в дистальном отделе (кисть, нижняя треть предплечья), то кровотечение можно значительно уменьшить, подняв руку вверх.

Артериальное кровотечение из небольшой артерии можно остановить при помощи давящей повязки. При кровотечении из магистральной артерии, для немедленной остановки кровотечения, используют прием прижатия артерии в ране пальцами на период подготовки перевязочных средств. Разновидностями остановки кровотечения в ране являются наложение кровоостанавливающего зажима на кровоточащий сосуд и тугая тампонада раны стерильной салфеткой, бинтом. Наложенный зажим необходимо прочно фиксировать и обеспечить его неподвижность на период транспортировки пострадавшего.

Прижатие кровоточащей артерии с фиксацией конечности в определенном положении применяют во время транспортировки больного в стационар. Подколенную артерию можно пережать при фиксации нижней конечности с максимальным ее сгибанием в коленном суставе. Бедренная артерия может быть пережата максимальным приведением бедра к животу. Плечевую артерию в области локтевого сустава удается пережать максимальным сгибанием верхней конечности в локтевом суставе. Данные приемы более эффективны, если в зону сгибания конечности заложить марлевый или ватный валик.

Самая надежная временная остановка кровотечения из артерии выполняется с помощью специального кровоостанавливающего резинового жгута Эсмарха. Тугое круговое перетягивание конечности жгутом обеспечивает пережатие всех сосудов выше места ранения.

Жгут Эсмарха представляет собой эластичную резиновую ленту, к концам которой прикреплены цепочка и крючок, используемые для закрепления жгута. Жгут накладывается по строгим показаниям.

Абсолютным показанием для наложения жгута является ранение с повреждением магистральных сосудов, локализующихся выше коленного и локтевого сустава.

Относительными показаниями являются: отрывы, длительное сдавление дистальных отделов конечности, когда жгут применяется с целью профилактики вторичного кровотечения и уменьшения последующей токсемии.

Для наложения жгута на верхней конечности наиболее удобным местом является верхняя треть плеча, на нижней - средняя треть бедра.

Противопоказанием к наложению жгута служит воспалительный процесс в области наложения жгута.

Последовательность и правила наложения жгута:

Жгут накладывается выше места кровотечения и по возможности ближе к ране;

Место предполагаемого наложения жгута обертывается несколькими слоями бинта с целью предупреждения ущемления кожи;

Жгут растягивают и делают 3 - 4 оборота вокруг конечности по подложенному бинту. Конечность при этом поднимают несколько вверх. Туры жгута должны ложиться рядом друг с другом, не ущемляя кожи. Наиболее тугим должен быть первый тур, второй накладывают с меньшим натяжением, а остальные с минимальным. Концы жгута закрепляют с помощью крючка или клипсы поверх всех туров.

Жгут накладывается в летнее время на 1,5 часа, в зимнее время – на 1 час.

После наложения жгута, под ним фиксируют записку, в которой указывается дата и время (час и минуты) наложения.

После наложения жгута следует ввести обезболивающий препарат.

При правильном наложении жгута артериальное кровотечение немедленно прекращается, конечность бледнеет, пульсация сосудов ниже наложенного жгута не определяется.

Запрещается:

Накладывать жгут при венозном кровотечении. Жгут в этом случае только усиливает кровотечение.

Накладывать любой вид повязки поверх жгута.

Ошибками при наложении жгута являются: отсутствие показаний, т.е. наложение его при венозном и капиллярном кровотечении, наложение на голое тело и далеко от раны, слабое и чрезмерное затягивание, плохое закрепление концов жгута.

Продолжительное сдавливание сосудов приводит к омертвлению всей конечности. В связи с этим категорически запрещается поверх жгута накладывать повязки, косынки. Жгут должен лежать так, чтобы он был хорошо виден.

В течение 1,5 часов с момента наложения жгута необходимо принять все меры к тому, чтобы пострадавшего доставить в стационар для окончательной остановки кровотечения. В случае задержки при доставке в стационар, необходимо на 5 - 10 минут жгут снять, при этом предварительно пережав магистральный сосуд выше места наложения жгута. По истечении выше указанного времени, необходимо жгут наложить вновь и несколько выше. При отсутствии специального жгута круговое перетягивание конечности может быть осуществлено резиновой трубкой, ремнем, платком, куском материи.

Нормативы при наложении медицинского жгута Эсмарха:

«отлично» - 20 секунд;

«хорошо» - 25 секунд;

«удовлетворительно» - 30 секунд.

При остановке кровотечения вместо жгута может быть применена закрутка. При ее наложении используются подручные средства (ремень, полотенце, веревка и т.д.). Подручный материал свободно завязывают вокруг конечности и образуют петлю. В петлю вводят палочку и вращательным движением петлю закручивают, пока кровотечение не остановится. После чего указанную палочку фиксируют. Для предупреждения ущемления кожи при закручивании под образующийся узел подкладывают какую-либо прокладку. Все правила наложения закрутки аналогичны правилам наложения жгута.

Нормативы при наложении закрутки:

«отлично» - 40 секунд;

«хорошо» - 45 секунд;

«удовлетворительно» - 50 секунд.

В ряде случаев, например, при функционировании в очаге поражения отряда первой медицинской помощи (ОПМ), представляется возможным при массивных кровопотерях начать внутривенное введение инфузионных растворов перед тем, как направить пострадавших на первый этап медицинской эвакуации.

Всех пострадавших с кровопотерей и с наложенными жгутами (закрутками) следует немедленно эвакуировать для оказания врачебной помощи в положении лежа.

Остановка наружного кровотечения и указанное восполнение острой массивной кровопотери является непременным условием транспортабельности раненых.

Лекция 5.

Оказание первой медицинской помощи при переломах

Переломом называют полное или частичное нарушение целости костей.

В зависимости от того, как проходит линия перелома по отношению к кости, их подразделяют на:

Поперечные. 3. Продольные. 5. Косые.

Спиральные. 4. Оскольчатые. 6. Вколоченные. 7 Внутрисуставные.

Переломы могут быть:

Закрытые - нет повреждения покровной ткани (кожи, слизистой).

Открытые - вместе с костной тканью имеется повреждение кожи или

слизистой. В кожную рану нередко выступают отломки кости.

Все переломы костей и повреждения суставов подразделяют на:

Изолированные - единичный перелом одного сегмента.

Множественные - переломы двух и более сегментов.

Сочетанные - перелом сочетается с повреждением внутренних органов.

Комбинированные - перелом сочетается с радиационным или химическим поражением.

В целях грамотного оказания первой медицинской помощи при таком виде травмы необходимо уметь определить наличие у пострадавшего перелома.

Для перелома характерны: резкая боль, усиливающаяся при любом движении и нагрузке на конечность, нарушение ее функции, изменение положения и формы конечности, появление отечности и кровоподтека, укорочение и патологическая подвижность кости.

Обнаружить перелом можно при наружном осмотре поврежденной части тела. Если необходимо, то прощупывают место перелома. При этом удается обнаружить неровности кости, острые края отломков, патологическую подвижность и характерный хруст при легком надавливании. Ощупывать, особенно для определения подвижности кости вне области сустава, нужно осторожно, двумя руками, стараясь не причинить дополнительной боли и травмы пострадавшему.

Перелом всегда сопровождается повреждением мягких тканей, степень которого зависит от вида перелома и характера смещения отломков кости. Особенно опасны повреждения крупных сосудов и нервных стволов, сопровождающиеся при этом острым кровотечением и травматическим шоком. В случае открытого перелома возникает опасность инфицирования раны.

Оказывая первую медицинскую помощь при переломах, ни в коем случае не следует пытаться сопоставить отломки кости - устранить искривление конечности при закрытом переломе или вправить вышедшую наружу кость при открытом переломе. Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в лечебное учреждение.

В оказании первой медицинской помощи при переломах и повреждениях суставов главное – надежная и своевременная иммобилизация (обездвиживание) поврежденной части тела. Иммобилизацией достигается неподвижность поврежденной части тела, что приводит к уменьшению боли и предупреждает развитие травматического шока. Устраняется опасность дополнительного вторичного повреждения и снижается возможность инфекционных осложнений. Временная иммобилизация проводится, как правило, с помощью штатных и подручных средств.

К штатным средствам относятся различного рода шины - лестничная шина Крамера, шина Башмакова (используется при травмах головы и изготавливается из двух лестничных шин Крамера), шина Дерябина (используется при переломах таза и изготавливается из трех лестничных шин), шина Дитерихса (используется при переломе бедра), шина Петрухова (используется при переломах позвоночника) а так же различные фанерные, пневматические и пластмассовые шины.

К подручных средствам относятся доски, палки, фанера и другие предметы. Они используются при отсутствии стандартных шин. В исключительных случаях допускается транспортная иммобилизация путем прибинтовывания поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней - к туловищу, нижней - к здоровой ноге.

Поврежденной конечности необходимо придать наиболее удобное положение, так как последующие исправления часто бывают затруднены из-за болей, воспалительного отека и опасности инфицирования раны.

Верхнюю конечность фиксируют в слегка отведенном и согнутом в локтевом суставе под прямым углом положении. Ладонь при этом обращена к животу, пальцы полусогнуты (норматив для наложения лестничной шины на плечо – 2 минуты 30 секунд).

При переломах нижних конечностей транспортную шину обычно накладывают на выпрямленную ногу. При переломах бедренной кости в нижней трети бедра отмечаются боль, припухлость и патологическая подвижность над коленным суставом. В этих случаях конечность фиксируют согнутой в коленном суставе, а при транспортировке под колени подкладывают валик из одеяла или одежды.

Для придания необходимого положения конечности шину моделируют (придают ей нужную форму) по конечности оказывающего помощь, или по здоровой конечности пострадавшего.

Иммобилизирующая повязка должна обеспечивать хорошую фиксацию места перелома, не нарушая существенно кровоснабжения поврежденной конечности. Для выполнения этого требования при наложении транспортной шины нужно обеспечить неподвижность в суставах выше и ниже места перелома, а после ее наложения проверить наличие пульса.

Под шину, обернутую бинтом, в местах костных выступов подкладывают вату или мягкую ткань для предупреждения сдавления мягких тканей.

При открытом переломе останавливают кровотечение, накладывают асептическую повязку на рану, и только после этого приступают к иммобилизации.

При переломах костей свода черепа пострадавшего укладывают на носилки, под голову подкладывают мягкую подстилку с углублением, а по бокам – мягкие валики, свернутые из одежды или другого подручного материала. Иммобилизацию головы можно осуществить с помощью пращевидной повязки, которая проходит под подбородком и фиксируется к носилкам.

При переломах верхней челюсти наиболее простой способ иммобилизации – круговая повязка из бинта или косынки. При ее наложении подтягивают нижнюю челюсть к верхней до смыкания зубов и фиксируют в таком положении вертикальными турами бинта вокруг головы или косынкой. Можно использовать и пращевидную повязку для фиксации нижней челюсти. В тех случаях, когда зубы не смыкаются, между челюстями вводят полоску фанеры или кусочек линейки и прижимают ее к верхней челюсти.

При оказании помощи пострадавшим с переломом нижней челюсти, прежде всего, принимают меры для устранения или предупреждения асфиксии (удушья). Если пострадавший в результате травмы потерял сознание и лежит на спине, возможно западение языка и немедленное удушье. Поворот тела на правый или левый бок облегчает дыхание. Наибольшее облегчение достигается в положении сидя с наклоненной головой, или лежа на животе, с повернутой набок головой. Иногда прибегают к прокалыванию языка булавкой или прошиванию и удержанию его за нитку, фиксированную к одежде или пращевидной повязке, с помощью которой обеспечивают иммобилизацию нижней челюсти.

Первая медицинская помощь при переломе ключицы направлена на обездвиживание пояса верхних конечностей. Поврежденную верхнюю конечность лучше уложить на широкую косынку. Транспортировать пострадавшего нужно в положении сидя, слегка откинувшись назад. Пострадавшему не рекомендуется наклоняться вперед, например, садясь в машину, так как при этом возможно дополнительное смещение отломков кости. Для обездвиживания поврежденной ключицы применяют и другие способы. Максимально отводят надплечья назад и фиксируют их двумя ватно-марлевыми кольцами, которые связывают на спине. Это можно сделать и с помощью крестообразной повязки.

Переломы позвоночника принадлежат к наиболее тяжелым и болезненным травмам. Основной признак таких переломов – это выраженная боль в месте перелома при малейшем движении. Судьба пострадавшего в этих случаях в решающей степени зависит от правильности первой медицинской помощи и способа транспортировки. Даже незначительное смещение отломков костей могут привести к смерти пострадавшего. В связи с этим пострадавшего с травмой позвоночника категорически запрещается сажать или ставить на ноги. После введения промедола из шприца-тюбика, дачи анальгина, седалгина или другого обезболивающего средства, пострадавшего укладывают на ровный твердый щит или доски. При отсутствии такого щита пострадавшего укладывают лежа на животе на обычные носилки, подложив под плечи и голову подушки или валики. В таком положении его транспортировка наименее опасна. Очень важно помнить, что пострадавшие с переломом позвоночника совершенно не переносят перекладывания их, допустим с земли на щит, обычным способом. Необходимо осторожно уложить пострадавшего набок, положить рядом с ним щит и перекатить на него пострадавшего.

При переломе ребер накладывают тугую бинтовую повязку на грудную клетку, делая первые ходы бинта в состоянии выдоха. При отсутствии бинта можно использовать простыню, полотенце или кусок ткани. Транспортировка пострадавшего осуществляется в положении сидя.

При переломах костей таза пострадавшего укладывают на спину на твердый щит (фанеру, доски), под колени подкладывают скатанное одеяло или пальто так, чтобы нижние конечности были согнуты в коленях и слегка разведены в стороны (положение «лягушки»). В таком положении конечности фиксируют с помощью распорки и бинтов.

Временная иммобилизация при вывихах и других повреждениях суставов осуществляется так же, как при переломах костей. При этом фиксировать конечность необходимо в положении, которое наиболее удобно для пострадавшего и причиняет ему меньшее беспокойство. Нельзя пытаться вправлять вывих и применять силу для изменения вынужденного положения конечности.

В первую очередь подлежат эвакуации пострадавшие с тяжелыми травмами опорно-двигательного аппарата, сопровождаемыми травматическим шоком, массивной кровопотерей, эмболией и другими жизнеопасными последствиями травм, а также с наложенным жгутом.

Лекция 6.

Оказание первой медицинской помощи при ожогах

Ожог – повреждение тканей, вызванное воздействием высокой температуры, химических веществ, рентгеновских лучей, солнечных лучей, ионизирующего излучения.

Термические ожоги

Возникают от непосредственного воздействия на тело высокой температуры (пламя, кипяток, горящие и горячие жидкости и газы, раскаленные предметы, расплавленные металлы). Тяжесть повреждения зависит от высокой температуры, длительности воздействия, обширности поражения и локализации ожога. Особенно тяжелые ожоги вызывают пламя и пар, находящийся под давлением. В обоих случаях возможны ожоги дыхательных путей (полости рта, носа, трахеи) и других органов, соприкасающихся с атмосферой, что значительно усугубляет состояние пострадавшего.

Чаще всего наблюдаются ожоги верхних и нижних конечностей, глаз, реже туловища и головы. Чем обширнее площадь ожога, и чем глубже поражение, тем большую опасность представляет он для жизни больного. Ожог более 50% поверхности тела часто заканчивается смертельным исходом.

Классификация ожогов

Ожог I степени - гиперемия (покраснение) и отек кожи.

Это самая легкая степень ожога. Воспалительные явления быстро проходят (через 3-6 дней). В области ожога временно остается легкая пигментация, в последующие дни наблюдается шелушение кожи.

Ожог II степени (образование пузырей)

Выраженная боль сопровождается интенсивным покраснением кожи, отслоением эпидермиса и образованием пузырей, заполненных прозрачной или слегка мутноватой жидкостью желтого цвета (плазма крови). При ожоге II степени повреждения глубоких слоев кожи нет, поэтому если не происходит инфицирование (нагноение) ожоговой поверхности, то через 7-10 дней восстанавливаются все слои кожи без образования рубца. Полное выздоровление наступает через 10-15 дней. При инфицировании пузырей восстановительные процессы резко нарушаются, заживление происходит вторичным натяжением и в более длительные сроки.

Ожог III A степени (дермальный) - характеризуется некрозом (омертвением) не только всего эпидермиса, но и всех слоев собственно кожи (дерма). Белки клеток кожи образуют плотный струп, под которым находятся поврежденные и омертвелые ткани. Сначала образуется либо сухой светло-коричневый струп (при ожоге пламенем), либо белесовато-серый влажный струп (при ожоге паром, горячей водой). Под струпом нередко заметны мелкие розовые очаги – это сохранившие жизнеспособность сосочки кожи. Могут появляться толстостенные пузыри, заполненные кровянистым содержимым и обычно нагнаивающиеся. Тактильная и болевая чувствительность в зоне ожога снижена. Заживление ожоговой раны происходит в течение 3 - 6 недель с образованием рубца.

Ожог III Б степени - происходит омертвение всей толщи кожи и подкожно-жировой клетчатки. Из омертвевших тканей формируется струп, который не берется в складку. При ожогах пламенем – струп сухой, плотный, темно-коричневого цвета. При ожогах горячими жидкостями, паром – бледно-серый, мягкий, тестоватой консистенции. Отторжение струпа сопровождается гнойным воспалением. Тактильная и болевая чувствительность в зоне ожога отсутствует. Очищение раны происходит через 3 - 5 недель. Ожоговая рана заживает вторичным натяжением с образованием грубого звездчатого рубца.

Ожог IV степени (обугливание) - возникает при воздействии на ткань очень высоких температур. Это самая тяжелая форма ожога, при которой повреждаются кожа, мышцы, сухожилия, кости. Струп толстый, нередко с признаками обугливания. Заживление ожога происходит медленно. При этом часто возникают гнойные осложнения (гнойные затеки, флегмоны, артриты, сепсис).

Ожог I, II и III А степени – поверхностные ожоги. Обычно заживают самостоятельно при консервативном лечении.

Ожоги III Б и IV степени - глубокие ожоги. Закрыть ожоговые поверхности можно лишь при помощи операции - пересадки кожи.

Степень ожога зависит от свойств термического агента и продолжительности его воздействия на кожу. Ожоги I степени возникают от кратковременного воздействия пара, горячей воды (700), а также от мгновенного действия светового излучения при взрыве атомной бомбы. Ожоги II степени образуются при воздействии тех же агентов, но на протяжении более длительного времени. Ожоги III и IV степени чаще возникают от воздействия на кожу пламени, напалма, раскаленных металлов.

Глубину ожога определяют на основании оценки местных клинических признаков. Отсутствие болевой реакции при уколе иглой, выдергивании волоса, свидетельствует о тяжелом поражении (не менее IIIА степени). Если под сухим струпом прослеживается рисунок тромбированных подкожных вен, то ожог достоверно глубокий.

Для быстрого определения площади ожога в полевых условиях удобно пользоваться правилом «девяток» (по Уоллису) и правилом «ладони»:

Правило “девяток” - у взрослого человека голова составляет 9% общей поверхности тела, верхняя конечность – 9%, нижняя конечность – 18%, передняя и задняя поверхность туловища – по 18%, половые органы и промежность – 1%.

2. Правило “ладони” - необширные участки ожогов измеряют ладонью, площадь которой составляет 1,0 – 1,1%. Число уместившихся на обожженной поверхности ладоней определяет процент поражения.

Тяжесть клинического течения и исходы ожоговой травмы в основном зависят от площади ожога. Если площадь глубокого ожога превышает 10% поверхности тела, а поверхностного (преимущественно III А степени) – 20%, то развивается комплекс - ожоговый шок, септикотоксемия (интоксикация).

Ожоги вызывают тяжелые общие явления, обусловленные с одной стороны изменениями в центральной нервной системе (болевой шок), с другой – изменениями крови и функции внутренних органов (интоксикация). Чем больше площадь ожога, тем больше повреждено нервных окончаний, и тем сильнее выражены явления травматического шока. Нарушение функций внутренних органов при ожогах возникают в связи с обильным выделением через ожоговую поверхность жидкой части крови (плазмы) и отравлением организма всасывающимися из зоны повреждения продуктами распада мертвых тканей. Это проявляется головной болью, общей слабостью, тошнотой, рвотой, повышением температуры тела.

Первая помощь при термических ожогах

Первая помощь при термических ожогах должна быть направлена на прекращение воздействия высокой температуры на пострадавшего: необходимо погасить пламя на одежде, удалить пострадавшего из зоны высокой температуры, снять с поверхности тела тлеющую или резко нагретую одежду.

Для оказания первой помощи одежду лучше разрезать, особенно там, где она прилипает к ожоговой поверхности. Отрывать одежду от кожи нельзя. Её обрезают вокруг ожога и накладывают асептическую повязку поверх оставшейся части одежды. Раздевать пострадавшего не рекомендуется, особенно в холодный период года, так как охлаждение резко усилит общее влияние травмы на организм, и будет способствовать развитию шока.

Следующей задачей первой помощи является скорейшее наложение сухой асептической повязки для предупреждения инфицирования ожоговой поверхности. Для повязки желательно использовать стерильный бинт или индивидуальный перевязочный пакет. При отсутствии стерильного перевязочного материала ожоговую поверхность можно закрыть чистой хлопчатобумажной тканью, проглаженной горячим утюгом или смоченной этиловым спиртом, водкой, раствором этакридина лактата (риванол), фурацилина или перманганата калия.

Оказывающий первую помощь должен знать, что всякие дополнительные повреждения и загрязнения ожоговой поверхности опасны для пострадавшего. Поэтому не следует производить какое либо промывание области ожога, прикасаться к обожженному месту руками, производить прокалывание пузырей, отрывать прилипшие к местам ожога части одежды, а также смазывать ожоговую поверхность жиром и присыпать порошком. Нанесенный жир (порошок) не способствует заживлению и не уменьшает боли, но облегчает проникновение инфекции в ожоговую рану. При обширных ожогах II – IV степени довольно быстро развиваются общие явления, шок. Пострадавшему необходимо придать положение, при котором его меньше всего беспокоят боли. Необходимо тепло укрыть пострадавшего, дать большое количество жидкости. Сразу следует начать противошоковые мероприятия. Для снятия болей, если есть возможность, надо ввести наркотики (морфин, промедол -1 мл 2% раствора и т.д.), можно дать горячий кофе, чай с вином, водки.

При обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую проглаженную простыню и организовать срочную доставку в лечебное учреждение.

Химические ожоги

Химические ожоги возникают от воздействия на тело концентрированных кислот (соляная, серная, азотная, уксусная, карболовая), щелочей (едкого калия, едкого натра, нашатырного спирта, негашеной извести), фосфора и некоторых солей тяжелых металлов (серебра нитрат, цинка хлорид).

Тяжесть и глубина повреждений зависят от вида и концентрации химического вещества, продолжительности воздействия. Менее стойкие к воздействию химических веществ слизистые оболочки, кожные покровы промежности и шеи, более стойкие – подошвенные поверхности стоп и ладони.

Под действием концентрированных кислот на коже и слизистых оболочках быстро возникает сухой темно-коричневый или черный, четко очерченный струп, а концентрированные щелочи вызывают влажный серо - грязный струп без четких границ.

Первая помощь при химических ожогах

Первая помощь при химических ожогах зависит от вида химического вещества. При ожогах концентрированными кислотами (кроме серной) поверхность ожога необходимо в течение 15 – 20 минут обмыть струей холодной воды. Серная кислота при взаимодействии с водой выделяет тепло, что может усилить ожог. Хороший эффект дает обмывание растворами щелочей: мыльной водой, 3% раствором питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды).

Ожоги, вызванные щелочами, также необходимо хорошо промыть струей воды, а затем обработать 2% раствором уксусной или лимонной кислоты (лимонный сок).

После обработки на обожженную поверхность необходимо наложить асептическую повязку или повязку, смоченную антисептическими растворами.

Ожоги, вызванные фосфором, отличаются от ожогов кислотами и щелочами тем, что фосфор на воздухе вспыхивает и ожог становится сочетанным - и термическим и химическим. Обожженную часть тела необходимо погрузить в воду, под водой удалить кусочки фосфора палочкой, ватой. Можно смывать кусочки фосфора сильной струей воды. После обмывания водой, обожженную поверхность обрабатывают 5% раствором медного купороса, затем поверхность ожога закрывают стерильной сухой повязкой. Применение жира, мазей (кроме мазей на водорастворимой основе – левосин, левомеколь) недопустимо.

Ожоги негашеной известью нельзя обрабатывать водой. Удаление извести и обработку ожога производят маслом (животное, растительное). Необходимо удалить все кусочки извести и затем закрыть рану марлевой повязкой.

Лекция 7.

Оказание первой медицинской помощи при отморожениях

Отморожением называется повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры.

Причины отморожения различны, и при соответствующих условиях, отморожение может наступить даже при температуре 3 - 70С. Более подвержены отморожению дистальные отделы конечностей, уши, нос. При отморожении появляется чувство холода, сменяющееся затем онемением, при котором исчезают вначале боли, а затем всякая чувствительность. Наступившая анестезия делает незаметным продолжающееся воздействие низкой температуры, что чаще всего является причиной тяжелых необратимых изменений в тканях.

По тяжести и глубине различают четыре степени отморожения. Установить степень можно лишь после отогревания пострадавшего, иногда через несколько дней.

Отморожение I степени характеризуется поражением кожи в виде обратимых расстройств кровообращения. Кожа пострадавшего бледной окраски, несколько отечна, чувствительность ее резко снижена или полностью отсутствует. После согревания кожа приобретает сине - красную окраску, отечность увеличивается. При этом часто наблюдаются тупые боли. Воспаление (отечность, краснота, боли) держится несколько дней, затем постепенно проходит. Область обморожения часто остается очень чувствительной к холоду.

Отморожение II степени проявляется некрозом поверхностных слоев кожи. При отогревании бледные кожные покровы пострадавшего приобретают багрово-синюю окраску, быстро развивается отек тканей, распространяющийся за пределы отморожения. В зоне отморожения образуются пузыри, наполненные прозрачной или белесовато - желтого цвета жидкостью (плазма крови). Кровообращение в области повреждения восстанавливается медленно. Длительно может сохраняться нарушение чувствительности кожи, но в то же время отмечаются значительные боли. Для данной степени отморожения характерны общие явления: повышение температуры тела, озноб, плохой аппетит и сон. Если не присоединяется вторичная инфекция, в зоне повреждения происходит постепенное отторжение некротизировавшихся слоев кожи без развития грануляции и рубцов (15 - 30 дней). Кожа в этом месте длительное время остается синюшной, со сниженной чувствительностью.

Отморожение III степени – нарушение кровоснабжения (тромбоз сосудов) приводит к некрозу всех слоев кожи и мягких тканей на различную глубину. Глубина повреждения выявляется постепенно. В первые дни отмечается некроз кожи: появляются пузыри, наполненные жидкостью темно-красного и темно-бурого цвета. Вокруг некротизированного участка развивается воспалительный вал (демаркационная линия). Повреждение глубоких тканей выявляется через 5 - 7 дней в виде развивающейся влажной гангрены. Ткани совершенно нечувствительны, но пострадавший страдает от мучительных болей. Общие явления при данной степени отморожения более выражены. Интоксикация проявляется выраженным ознобом, значительным ухудшением самочувствия, апатией к окружающему.

Отморожение IV степени – характеризуется омертвением всех слоев тканей, в том числе и кости. При данной глубине поражения отогреть поврежденную часть тела не удается, она остается холодной и абсолютно нечувствительной. Кожа быстро покрывается пузырями, наполненными черной жидкостью. Граница повреждения выявляется медленно. Отчетливая демаркационная линия проявляется через 10 - 17 дней. Поврежденная зона быстро чернеет и начинает высыхать (мумифицироваться). Процесс очищения раны от некрозов при этом длительный (45 - 60 дней), заживление протекает очень медленно. В этот период резко страдает общее состояние, наблюдаются дистрофические изменения в органах. Постоянные боли и интоксикация истощают больного, изменяют состав крови. Ввиду снижения иммунитета такие больные становятся легко восприимчивыми к другим заболеваниям.

Первая помощь при отморожении