СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Учебный материал по ТиМФВ

Учебный материал по учебному предмету "Теория и методика физического воспитания" для учащихся 2 курса специальности Обучение физической культуре

Просмотр содержимого документа

«Учебный материал по ТиМФВ»

35

Теория и методика физического воспитания

как научный и учебный предмет

План

Cущность и причины возникновения физического воспитания в обществе.

Основные понятия теории физической культуры.

Cущность и причины возникновения физического воспитания в обществе

Возникновение физического воспитания относится к самому раннему периоду в истории человеческого общества. Элементы физического воспитания возникли в первобытном обществе. Люди добывали себе пищу, охотились, строили жилье, и в ходе этой естественной, необходимой деятельности спонтанно происходило совершенствование их физических способностей — силы, выносливости, быстроты.

Постепенно в ходе исторического процесса люди обратили внимание на то, что те члены племени, которые вели более активный и подвижный образ жизни, многократно повторяли те или иные физические действия, проявляли физические усилия, были и более сильными, выносливыми и работоспособными. Это привело к осознанному пониманию людьми явления упражняемости (повторяемости действий). Именно явление упражняемос-ти стало основой физического воспитания.

Осознав эффект упражняемости, человек стал имитировать необходимые ему в трудовой деятельности движения (действия) вне реального трудового процесса, например, бросать дротик в изображение животного. Как только трудовые действия начали применяться вне реальных трудовых процессов, они превратились в физические упражнения. Превращение трудовых действий в физические упражнения значительно расширило сферу их воздействия на человека, и в первую очередь в плане всестороннего физического совершенствования. Далее, в ходе эволюционного развития выяснилось, что значительно лучший эффект в физической подготовке достигается тогда, когда человек начинает упражняться в детском, а не в зрелом возрасте, т.е. когда его готовят к жизни и к труду предварительно.

Таким образом, осознание человечеством явления упражняемости и важности так называемой предварительной подготовки человека к жизни, установление связи между ними послужили истоком появления подлинного физического воспитания.

Формы организованного физического воспитания возникли в Древней Греции в виде специального обучения молодежи военным и спортивным упражнениям, но вплоть до Новейшей истории они оставались достоянием немногих представителей привилегированных классов или ограничивались рамками военного обучения.

Основные понятия теории физической культуры

Физическая культура. Это совокупность достижений общества в создании и рациональном использовании специальных средств, методов и условий для целенаправленного физического совершенствования человека. Физическая культура – это часть общей культуры, поэтому уровень ее развития зависит от уровня социального и экономического развития общества.

БАЗОВАЯ СПОРТ ПРИКЛАДНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

БАЗОВАЯ СПОРТ ПРИКЛАДНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

-физическое -массовый -профессионально- - лечебная физическая

образование - высших прикладная культура (ЛФК)

- физическая достижений -военно- - гигиеническая ФК

подготовленность прикладная

Физическое воспитание. Это вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях.

Обучение движениям имеет своим содержанием физическое образование — системное освоение человеком рациональных способов управления своими движениями, приобретение таким путем необходимого в жизни фонда двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний.

Овладевая движениями, имеющими смысловое значение, важными для жизни или спорта двигательными действиями, занимающиеся приобретают умения рационально и полноценно проявлять свои физические качества. Одновременно с этим они познают закономерности движений своего тела.

Воспитание физических качеств является не менее существенной стороной физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы, быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных свойств организма и тем самым обусловливает количественные и качественные изменения его функциональных возможностей.

Все физические качества являются врожденными, т.е. даны человеку в виде природных задатков, которые необходимо развивать, совершенствовать. А когда процесс естественного развития приобретает специально организованный, т.е. педагогический характер, то корректнее говорить не «развитие», а «воспитание физических качеств».

В процессе физического воспитания приобретается также широкий круг физкультурных и спортивных знаний социологического, гигиенического, медико-биологического и методического содержания. Знания делают процесс занятий физическими упражнениями более осмысленным и в силу этого более результативным.

Физическая подготовка. Это процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными движениями. Термин «физическая подготовка» подчеркивает прикладную направленность физического воспитания к трудовой или иной деятельности. Различают общую физическую подготовку и специальную.

Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных видах деятельности.

Специальная физическая подготовка — специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной деятельности (вид профессии, спорта и др.), предъявляющей специализированные требования к двигательным способностям человека. Результатом физической подготовки является физическая подготовленность, отражающая достигнутую работоспособность в сформированных двигательных умениях и навыках.

Физическое развитие. Это процесс становления, формирования и последующего изменения на протяжении жизни человека морфофункциональных свойств его организма и основанных на них физических качеств и способностей.

Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп показателей:

1. Показатели телосложения (длина тела, масса тела, осанка, объемы и формы отдельных частей тела, величина жироотложения и др.).

Показатели (критерии) здоровья, отражающие морфологические и функциональные изменения физиологических систем организма человека. (сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, органов пищеварения и выделения, механизмов терморегуляции и др.).

Показатели развития физических качеств (силы, скоростных способностей и др.).

Примерно до 25-летнего возраста (период становления и роста) большинство морфологических показателей увеличивается в размерах, и совершенствуются функции организма. Затем до 45— 50 лет физическое развитие как бы стабилизировано на определенном уровне. В дальнейшем, по мере старения, функциональная деятельность организма постепенно ослабевает и ухудшается, могут уменьшаться длина тела, мышечная масса и т.п.

Характер физического развития как процесс изменения указанных показателей в течение жизни зависит от многих причин и определяется целым рядом закономерностей. Успешно управлять физическим развитием возможно только в том случае, если известны эти закономерности, и они учитываются при построении процесса физического воспитания.

Физическое совершенство. Это исторически обусловленный идеал физического развития и физической подготовленности человека, оптимально соответствующий требованиям жизни.

Важнейшими конкретными показателями физически совершенного человека современности являются:

крепкое здоровье, обеспечивающее человеку возможность безболезненно и быстро адаптироваться к различным, в том числе и неблагоприятным, условиям жизни, труда, быта;

высокая общая физическая работоспособность, позволяющая добиться значительной специальной работоспособности;

пропорционально развитое телосложение, правильная осанка, отсутствие тех или иных аномалий и диспропорций;

всесторонне и гармонически развитые физические качества, исключающие однобокое развитие человека;

владение рациональной техникой основных жизненно важных движений, а также способность быстро осваивать новые двигательные действия;

физкультурная образованность, т.е. владение специальными знаниями и умениями эффективно пользоваться своим телом и физическими способностями в жизни, труде, спорте.

На современном этапе развития общества основными критериями физического совершенства служат нормы и требования государственных программ в сочетании с нормативами единой спортивной классификации.

Спорт. Представляет собой собственно соревновательную деятельность, специальную подготовку к ней, а также межчеловеческие отношения и нормы, ей присущие.

Контрольные вопросы и задания

Раскройте сущность и причины возникновения физического воспитания в обществе.

Дайте определение основным понятиям теории физической культуры: «Физическая культура», «Физическое воспитание», «Физическая подготовка», «Физическое развитие», «Физическое совершенство», «Спорт».

Система физического воспитания в Республике Беларусь

План

1. Понятие о системе физического воспитания в стране и ее структуре

2. Элементы системы физического воспитания и их взаимосвязь

3. Цель и задачи физического воспитания

4. Общие основополагающие принципы системы физического воспитания

Понятие о системе физического воспитания в стране и ее структуре

Система физического воспитания — это исторически обусловленный тип социальной практики физического воспитания, включающий мировоззренческие, теоретико-методические, программно-нормативные и организационные основы, обеспечивающие физическое совершенствование людей и формирование здорового образа жизни.

Элементы системы физического воспитания и их взаимосвязь

ФВ

в семье

ФВ в

дошкольном учреждении

ФВ в школе

ФВ в

УССО

ФВ лиц преклонного возраста

ФВ в ВУЗах

ФВ в Армии

ФВ

взрослого населения

1. Мировоззренческие основы. Мировоззрение представляет собой совокупность взглядов и идей, определяющих направленностьчеловеческой деятельности.

В отечественной системе физического воспитания мировоззренческие установки направлены на содействие всестороннему и гармоничному развитию личности занимающихся, реализацию возможностей достижения каждым физического совершенства, укрепление и многолетнее сохранение здоровья, подготовку на этой основе членов общества к профессиональным видам деятельности.

Теоретико-методические основы. Система физического воспитания опирается на достижения многих наук. Ее теоретико-методической основой служат научные положения естественных (анатомия, физиология, биохимия и др.), общественных (философия, социология и др.), педагогических (психология, педагогика и др.) наук, на основе которых дисциплина «Теория и методика физического воспитания» разрабатывает и обосновывает наиболее общие закономерности физического воспитания.

Программно-нормативные основы. Физическое воспитание осуществляется на основе обязательных государственных программ по физической культуре и спорту (программы для дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, армии и т.д.). Эти программы содержат научно обоснованные задачи и средства физического воспитания, комплексы двигательных умений и навыков, подлежащих усвоению, перечень конкретных норм и требований.

Программно-нормативные основы системы физического воспитания конкретизируются применительно к особенностям контингента (возраст, пол, уровень подготовленности, состояние здоровья) и условиям основной деятельности участников физкультурного движения (учеба, работа на производстве, служба в армии) в двух основных направлениях: общеподготовительном и специализированном.

Общеподготовительное направление представлено прежде всего физическим воспитанием в системе общего обязательного образования. Оно обеспечивает: базовый минимум всесторонней физической подготовленности; необходимый в жизни основной фонд двигательных умений и навыков; доступный каждому уровень разностороннего развития физических способностей.

Специализированное направление (спортивная тренировка, производственно-прикладная и военно-прикладная физическая подготовка) предусматривает углубленное совершенствование в избранном виде двигательной деятельности на базе широкой общей подготовки с возможно высоким (в зависимости от индивидуальных способностей) уровнем достижений. Эти два основных направления обеспечивают возможность последовательного овладения жизненно важными движениями, воспитания физических, моральных и волевых качеств, спортивного совершенствования человека.

4. Организационные основы. Организационную структуру системы физического воспитания составляют государственные и общественно-самодеятельные формы организации, руководства и управления.

По государственной линии предусматриваются систематические обязательные занятия физическими упражнениями в дошкольных учреждениях (ясли-сад), общеобразовательных школах, средних специальных и высших учебных заведениях, армии, лечебно-профилактических организациях. Занятия проводятся по государственным программам, в отведенное для этого часы в соответствии с расписанием и официальным графиком под руководством штатных специалистов (физкультурных кадров).

Контроль за организацией, осуществлением и результатами физического воспитания по государственной линии обеспечивает Министерство образования РБ.

По общественно-самодеятельной линии занятия физическими упражнениями организуются в зависимости от индивидуальных склонностей, способностей занимающихся и потребности в физическом воспитании. Принципиальной чертой общественно-самодеятельной формы организации является полная добровольность физкультурных занятий. Продолжительность занятий зависит во многом от индивидуальной установки, личных склонностей и реального наличия свободного времени.

3. Цель и задачи физического воспитания

Целью физического воспитания является оптимизация физического развития человека, всестороннего совершенствования его физических качеств и способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, чтобы обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим видам деятельности.

Для достижения цели в физическом воспитании решается комплекс конкретных задач: специфических и общепедагогических.

К специфическим задачам физического воспитания относятся две группы задач: задачи по оптимизации физического развития человека; образовательные задачи.

К задачам по оптимизации физического развития человека относятся:

1) оптимальное развитие физических качеств, присущих человеку; 2) укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма; 3) совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций; 4) многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. Всесторонне развитие физических качеств имеет большое значение для человека. Широкая возможность их переноса на любую двигательную деятельность позволяет использовать их во многих сферах человеческой деятельности. Здоровье населения в стране рассматривается как самая большая ценность, как отправное условие для полноценной и счастливой жизни людей. Совершенствование телосложения и гармоническое развитие физиологических функций человека решаются на базе всестороннего воспитания физических качеств и двигательных способностей, что, в конечном счете, приводит к естественному формированию телесных форм. Физическое воспитание обеспечивает долголетнее сохранение высокого уровня физических способностей, продлевая тем самым работоспособность людей.

К образовательным задачам относят: 1) формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков; 2) формирование спортивных двигательных умений и навыков; 3) приобретение специальных физкультурных знаний. К жизненно важным умениям и навыкам относится возможность осуществлять двигательные действия, необходимые в трудовой, оборонной, бытовой или спортивной деятельности (плавания, бега, ходьбы, прыжков и т.п.). Умения и навыки спортивного характера имеют прикладное значение. Чем большим багажом двигательных умений и навыков обладает человек, тем легче осваиваются им новые формы движений. Повышение физкультурной грамотности людей позволяет широко внедрять физическую культуру и спорт в быт и на производстве.

К общепедагогическим относят задачи по формированию личности человека: 1) содействие развитию нравственных качеств, поведению в духе требований общества; 2) воспитание трудолюбия, настойчивости, смелости и др. волевых качеств личности; 3) формирование этических и эстетических качеств личности. Духовное и физическое начало в развитии человека составляют неразделимое целое и поэтому позволяют в ходе физического воспитания эффективно решать и эти задачи. Общепедагогические задачи уточняются в соответствии со спецификой избранного направления физического воспитания, возраста и пола занимающихся.

4. Общие основополагающие принципы системы физического воспитания

Под термином принципы в педагогике понимают наиболее важные, наиболее существенные положения, которые отражают закономерности воспитания. Они направляют деятельность педагога и занимающегося к намеченной цели с меньшими затратами сил и времени.

Общими принципами реализации задач, вытекающих из цели физического воспитания, являются: 1) принцип содействия всестороннему и гармоническому развитию личности; 2) принцип связи физического воспитания с практикой (прикладной); 3) принцип оздоровительной направленности.

Общими они называются потому, что их действие распространяется на всех работников в сфере физической культуры и спорта, на все звенья системы физического воспитания (дошкольные учреждения, школа, средние специальные и высшие учебные заведения и т.п.), на государственные и общественные формы организации (массовая физическая культура и спорт высших достижений и т.д.).

В общих принципах заложено требование общества, государства как к самому процессу физического воспитания, так и к его результату (каким должен стать человек, занимающийся физической культурой).

1. Принцип содействия всестороннему и гармоничному развитию личности. Данный принцип раскрывается в двух основных положениях.

Обеспечить единство всех сторон воспитания, формирующих гармонически развитую личность. В процессе физического воспитания и смежных формах использования физической культуры необходим комплексный подход в решении задач нравственного, эстетического, физического, умственного и трудового воспитания.

Комплексное использование различных факторов физической культуры для полного общего развития свойственных человеку жизненно важных физических качеств и основанных на них двигательных способностей наряду с формированием широкого фонда двигательных умений и навыков, необходимых в жизни. В соответствии с этим в специализированных формах физического воспитания необходимо обеспечивать единство общей и специальной физической подготовки.

2. Принцип связи физического воспитания с практикой жизни (принцип прикладности). Этот принцип в наибольшей мере отражает целевое назначение физической культуры: готовить человека к трудовой, а также в силу необходимости к военной деятельности. Принцип прикладности конкретизируется в следующих положениях.

1. Решая конкретные задачи физической подготовки, следует при прочих равных условиях отдавать предпочтение тем средства, которые формируют жизненно важные двигательные умения и навыки непосредственно прикладного характера.

В любых формах физкультурной деятельности необходимо стремиться обеспечить приобретение возможно более широкого фонда разнообразных двигательных умений и навыков, а также разностороннее развитие физических способностей.

Постоянно и целенаправленно связывать культурную деятельность с формированием активной жизненной позиции личности на основе воспитания трудолюбия, патриотизма и нравственных качеств.

3. Принцип оздоровительной направленности. Смысл принципа заключается в обязательном достижении эффекта укрепления и совершенствования здоровья человека. Этот принцип обязывает:

- определяя конкретное содержание средства и метода физического воспитания, непременно исходить из их оздоровительной ценности, как обязательного критерия;

- планировать и регулировать тренировочные нагрузки в зависимости от пола, возраста, уровня подготовленности занимающихся;

- обеспечивать регулярность и единство врачебного и педагогического контроля в процессе занятий и соревнований;

- широко использовать оздоровительные силы природы и гигиенические факторы.

Таким образом, основное назначение общих принципов системы физического воспитания сводится к следующему:

во-первых, к созданию наиболее благоприятных условий и возможностей для достижения цели и решения задач физического воспитания;

во-вторых, к обозначению общей направленности процесса физического воспитания (всесторонности, прикладности, оздоровления);

в-третьих, к определению основных путей, гарантирующих достижение положительных результатов физического воспитания (пути реализации их на практике).

Принципы системы физического воспитания представляют собой органическое единство. Нарушение одного из них отражается на осуществлении остальных.

Контрольные вопросы и задания

Дайте определение понятию «Система физического воспитания» и назовите ее компоненты.

Назовите элементы системы физического воспитания и раскройте ее основы.

Дайте определение цели физического воспитания, раскройте задачи физического воспитания.

Перечислите основополагающие принципы физического воспитания и дайте им характеристику.

1.3. Роль физического воспитания в формировании

разносторонне развитой личности

В педагогике понятие воспитание рассматривается в широком и узком смысле.

Воспитание в широком смысле — это процесс и результат усвоения и активного воспроизводства социальными субъектами общественного опыта, который охватывает их широкое, многостороннее взаимодействие между собой, с социальной средой и окружающей природой.

Воспитание в узком смысле — это целенаправленное и систематическое взаимодействие субъектов воспитательного процесса. Оно охватывает деятельность воспитателей, осуществляющих систему педагогических воздействий на ум, чувства, волю воспитуемых, активно реагирующих на эти воздействия под влиянием своих потребностей, мотивов, жизненного опыта, убеждений и других факторов.

Воспитательный процесс — это целенаправленная деятельность всех субъектов воспитания, обеспечивающая формирование качеств личности в интересах соответствующих воспитательным целям и задачам.

Главная цель воспитания в современных условиях состоит в создании материальных, духовных, организационных условий для формирования у каждого гражданина целостного комплекса социально-ценностных качеств, взглядов, убеждений, обеспечивающих его успешное развитие.

Взаимосвязь физического воспитания с умственным,

нравственным, трудовым и эстетическим воспитанием

В возрастном развитии человека очень важная роль принадлежит физическому воспитанию, однако это вид воспитания возможен только в органической связи с другими видами воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим.

Взаимосвязь физического воспитания с умственным проявляется непосредственно и опосредованно. Непосредственная связь заключается в том, что в процессе физического воспитания оказывается прямое воздействие на развитие умственных способностей занимающихся. На занятиях постоянно возникают познавательные и проблемные ситуации. Занимающиеся должны сами принимать решения, действовать активно и творчески подходить к решению поставленных перед ними задач.

Опосредованная связь состоит в том, что укрепление здоровья, развитие физических сил в процессе физического воспитания составляют необходимое условие для нормального умственного развития детей.

Взаимосвязь физического воспитания с нравственным заключается в том, что с одной стороны, правильно организованное физическое воспитание способствует формированию положительных черт морального облика человека. С другой стороны, от уровня воспитанности занимающихся, их организованности, дисциплинированности, настойчивости, воли зависит эффективность занятий по физическому воспитанию.

Взаимосвязь физического воспитания с эстетическим заключается в том, что с одной стороны, занятия физическими упражнениями создают благоприятные условия для эстетического воспитания: формируется красивая осанка, осуществляется гармоническое развитие форм телосложения, воспитывается понимание красоты и изящества движений.

С другой стороны, человек с развитым эстетическим вкусом, как правило, стремится создавать эстетические ценности, осуществляя эстетическую деятельность.

Взаимосвязь физического воспитания с трудовым заключается, с одной стороны, в формировании на занятиях организованности, настойчивости, способности преодолевать трудности, т.е. воспитании трудолюбия.

С другой стороны, результаты трудового воспитания по формированию определенных качеств личности непосредственно положительно отражаются и на эффективности процесса физического воспитания.

Контрольные вопросы и задания

Дайте определение понятию «воспитание».

Обьясните, какая взаимосвязь между физическим воспитанием и умственным,

физическим и нравственным, физическим и эстетическим, физическим и трудовым?

Средства физического воспитания

План

Классификация средств физического воспитания.

Физические упражнения – основное средство физического воспитания.

Техника физических упражнений.

Классификация физических упражнений.

Оздоровительные силы природы.

Гигиенические факторы.

Классификация средств физического воспитания

Средства

физического воспитания

Гигиенические факторы

Оздоровительные

силы природы

Физические упражнения

Режим

Питание

Общественная и личная гигиена

Содержание физических упражнений

Форма физических упражнений

Солнце

Воздух

Вода

Внутренняя структура

Внешняя структура

Физические упражнения – основное средство физического воспитания

Основным специфическим средством физического воспитания являются физические упражнения, вспомогательными средствами – оздоровительные силы природы и гигиенические факторы.

Физические упражнения – это такие двигательные действия, которые направлены на реализацию задач физического воспитания, сформированы и организованы по его закономерностям.

Слово физическое отражает характер совершаемой работы, внешне проявляемой в виде перемещений тела человека и его частей в пространстве и во времени. Слово упражнение обозначает повторность действия с целью воздействия на физические и психические свойства человека.

Таким образом, физическое упражнение рассматривается, с одной стороны как конкретное двигательное действие, с другой – как процесс многократного повторения.

Эффект физических упражнений определяется прежде всего содержанием.

Содержание физических упражнений — это совокупность физиологических, психологических и биомеханических процессов, происходящих в организме человека при выполнении данного упражнения (физиологические сдвиги в организме, степень проявления физических качеств и т.п.).

Содержание физических упражнений обусловливает их оздоровительное значение, образовательную роль, влияние на личность.

Оздоровительное значение. Выполнение физических упражнений вызывает приспособительные морфологические и функциональные перестройки организма, что отражается на улучшении показателей здоровья и во многих случаях оказывает лечебный эффект.

Под воздействием физических упражнений можно существенно изменять формы телосложения. С помощью физических упражнений можно целенаправленно воздействовать на воспитание физических качеств человека, что, естественно, может улучшить его физическое развитие и физическую подготовленность, а это, в свою очередь, отразится на показателях здоровья.

Образовательная роль. Через физические упражнения познаются законы движения в окружающей среде и собственного тела и его частей. Выполняя физические упражнения, занимающиеся учатся управлять своими движениями, овладевают новыми двигательными умениями и навыками. Это, в свою очередь, позволяет осваивать более сложные двигательные действия и познавать законы движений в спорте. Чем большим багажом двигательных умений и навыков обладает человек, тем легче он приспосабливается к условиям окружающей среды и тем легче он осваивает новые формы движений.

Влияние на личность. Физические упражнения требуют зачастую неординарного проявления целого ряда личностных качеств. Преодолевая различные трудности и управляя своими эмоциями в процессе занятий физическими упражнениями, человек вырабатывает в себе ценные для жизни черты и качества характера (смелость, настойчивость, трудолюбие, решительность и др.). Особенности содержания того или иного физического упражнения определяются его формой.

Форма физического упражнения – это определенная упорядоченность и согласованность, как процессов, так и элементов содержания данного упражнения. Содержание и форма физического упражнения тесно взаимосвязаны между собой. Они образуют органическое единство, причем содержание играет ведущую роль по отношению к форме.

3. Техника физических упражнений. Целевой результат движения зависит не только от содержания, но и одновременно от техники физических упражнений. Под техникой физических упражнений понимают способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача решается целесообразно с относительно большей эффективностью.

В физическом упражнении выделяют три фазы: подготовительную, основную (ведущую) и заключительную (завершающую).

Подготовительная фаза предназначена для создания наиболее благоприятных условий выполнения главной задачи действия (например, стартовое положение бегуна на короткие дистанции, замах при метании диска и т.п.).

Основная фаза состоит из движений (или движения), с помощью которых решается главная задача действия (например, стартовый разгон и бег на дистанции, выполнение поворота и финального усилия в метании диска).

Заключительная фаза завершает действие (например, пробежка по инерции после финиша, движения для сохранения равновесия и погашения инерции тела после выпуска снаряда в метаниях).

Эффект физических упражнений существенно зависит от биомеханических характеристик отдельных движений. Различают пространственные, временные, пространственно-временные и динамические характеристики движений.

Пространственные характеристики. К ним относятся положение тела и его частей (исходное положение и оперативная поза в процессе выполнения движения), направление, амплитуда, траектория.

От исходного положения во многом зависит эффективность последующих действий. Так, например, сгибание ног и замах рук перед отталкиванием в прыжках с места во многом определяют эффективность последующих действий (отталкивание и полет) и конечный результат.

Не менее важную роль играет и определенная поза в процессе выполнения упражнения. От того, насколько она будет рациональна, зависит и конечный результат. Например, при неправильной посадке конькобежца затрудняется техника бега; неправильная поза при прыжках с трамплина не позволяет в полной мере использовать воздушную подушку и осуществлять планирующий полет.

Направление движения влияет на точность двигательного действия и его конечный результат. Например, отклонение руки от правильного положения при метании копья или диска существенно отражается на направлении полета снаряда. Поэтому, осуществляя двигательное действие, каждый раз выбирают такое направление, которое бы в наибольшей мере отвечало рациональной технике.

Рациональная техника во многом зависит от амплитуды в подготовительных или основных фазах движения. Амплитуда движений зависит от строения суставов и эластичности связок и мышц.

Существенное значение для эффективности физических упражнений имеет траектория движения. По форме она может быть криволинейной и прямолинейной. Во многих случаях оправданной является закругленная форма траектории. Это связано с нецелесообразными затратами мышечных усилий. В других случаях предпочтительной является прямолинейная форма траектории (удар в боксе, укол в фехтовании и т.п.).

Временные характеристики. Длительность упражнения в целом (бега, плавания и т.п.) определяет величину его воздействия (нагрузку). Длительность отдельных движений влияет на выполнение всего двигательного действия.

Темп движения определяется количеством движений в единицу времени. От него зависит скорость перемещения тела в циклических упражнениях (ходьба, бег, плавание и т.п.). Величина нагрузки в упражнении также находится в прямой зависимости от темпа.

Пространственно-временные характеристики — это скорость и ускорение. Они определяют характер перемещения тела и его частей в пространстве. От скорости движений зависят их частота (темп), величина нагрузки в процессе выполнения упражнения, результат многих двигательных действий (ходьбы, бега, прыжков, метаний и др.).

Динамические характеристики. Они отражают взаимодействие внутренних и внешних сил в процессе движений. Внутренними силами являются: силы активного сокращения — тяги мышц, силы упругого, эластичного сопротивления растягиванию мышц и связок, реактивные силы. Однако внутренние силы не могут перемещать тело в пространстве без взаимодействия с внешними силами. К внешним силам относятся силы реакции опоры, гравитационные силы (сила тяжести), трения и сопротивления внешней среды (вода, воздух, снег и др.), инерционные силы перемещаемых предметов.

Ритм как комплексная характеристика техники физических упражнений отражает закономерный порядок распределения усилий во времени и пространстве, последовательность и меру их изменения (нарастание и уменьшение) в динамике действия. Ритм объединяет все элементы техники в единое целое, является важнейшим интегральным признаком техники двигательного действия.

4. Классификация физических упражнений. В теории и методике физического воспитания создан целый ряд классификаций физических упражнений.

1. Классификация физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания. Исторически в обществе сложилось так, что все многообразие физических упражнений постепенно аккумулировалось всего в четырех типичных группах: гимнастика, игры, спорт, туризм, которые дают возможность:

обеспечить всестороннее физическое воспитание человека;

удовлетворить индивидуальные запросы и интересы многих людей в сфере физического воспитания;

охватить физкультурными занятиями людейпрактически на протяжении всей жизни - от элементарных детских подвижных игр до занятий упражнениями из арсенала лечебной физической культуры в пожилом возрасте.

2.Классификация физических упражнений по их анатомическому признаку. По этому признаку все физические упражнения группируются по их воздействию на мышцы рук, ног, брюшного пресса, спины.

3.Классификация физических упражнений по признаку их преимущественной направленности на воспитание отдельных физических качеств. Здесь упражнения классифицируются по следующим группам: 1) скоростно-силовые виды упражнений, характеризующиеся максимальной мощностью усилий (например, бег на короткие дистанции, прыжки, метания и т.п.); 2) упражнения циклического характера на выносливость (например, бег на средние и длинные дистанции, плавание и т.п.);

3) упражнения, требующие высокой координации движений (например, акробатические и гимнастические упражнения, прыжки в воду, фигурное катание и т.п.); 4) упражнения, требующие комплексного проявления физических качеств и двигательных навыков в условиях переменных режимов двигательной деятельности, непрерывных изменений ситуаций и форм действий (например, спортивные игры, борьба, бокс, фехтование).

Классификация физических упражнений по признаку биомеханической структуры движения. По этому признаку выделяют циклические, ациклические и смешанные упражнения.

Классификация физических упражнений по признаку физиологических зон мощности. По этому признаку различают упражнения максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности.

Классификация физических упражнений по признаку спортивной специализации. Все упражнения объединяют в три группы: соревновательные, специально подготовительные и общеподготовительные.

5. Оздоровительные силы природы

Оздоровительные силы природы оказывают существенное влияние на занимающихся физическими упражнениями. Изменения метеорологических условий (солнечное излучение, воздействие температуры воздуха и воды, изменения атмосферного давления на уровне моря и на высоте, движение и ионизация воздуха и др.) вызывают определенные биохимические изменения в организме, которые приводят к изменению состояния здоровья и работоспособности человека.

В процессе физического воспитания естественные силы природы используют по двум направлениям:

1) как сопутствующие факторы, создающие наиболее благоприятные условия, в которых осуществляется процесс физического воспитания. Занятия в лесу, на берегу водоема способствуют активизации биологических процессов, вызываемых физическими упражнениями, повышают общую работоспособность организма, замедляют процесс утомления и т.д.;

2) как относительно самостоятельные средства оздоровления и закаливания организма (солнечные, воздушные ванны и водные процедуры).

6. Гигиенические факторы

К гигиеническим факторам, содействующим укреплению здоровья и повышающим эффект воздействия физических упражнений на организм человека, стимулирующим развитие адаптивных свойств организма, относятся личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест занятий, воздуха и т.д.), соблюдение общего режима дня, режима двигательной активности, режима питания и сна. Несоблюдение гигиенических требований снижает положительный эффект занятий физическими упражнениями.

Контрольные вопросы и задания

Классифицируйте средства физического воспитания.

Дайте определение понятиям «Физические упражнения», «Содержание физических упражнений», «Форма физических упражнений», «Техника физических упражнений».

Раскройте фазы техники физических упражнений.

Перечислите пространственные, пространственно-временные и временные характеристики движений.

Классифицируйте физические упражнения.

Дайте характеристику оздоровительным силам природы и гигиеническим факторам как средствам физического воспитания.

Методы физического воспитания

План

Классификация методов физического воспитания.

Общепедагогические методы физического воспитания.

Специфические методы физического воспитания.

Под методами физического воспитания понимаются способы применения физических упражнений.

В физическом воспитании применяются две группы методов: специфические (характерные только для процесса физического воспитания) и общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения и воспитания).

Методы

физического воспитания

Специфические

Общепедагогические

Методы строго регламентированного упражнения

Игровой

Соревнова-тельный

Наглядные

Словесные

- непосредственная наглядность;

- опосредованная наглядность;

- направленного прочувствования двигательного действия;

- срочной информации

- дидактический рассказ;

- описание;

- объяснение;

- беседа;

- разбор;

- лекция;

- инструктирова-ние;

- комментарии и замечания;

- распоряжения, команды, указания

- стандартно-непрерывного упражнения;

- стандартно-интервального упражнения

- переменно-непрерывного упражнения;

- переменно-интервального упражнения

- целостно-конструктивного упражнения

- расчлененно-конструктивного упражнения

- сопряженного воздействия

Методы обучения двигательным действиям

Методы воспитания физических качеств

Методы стандартного упражнения

Методы переменного упражнения

Круговой метод

О бщепедагогические методы, используемые в физическом воспитании

бщепедагогические методы, используемые в физическом воспитании

Словесные методы

1. Дидактический рассказ. Представляет собой изложение учебного материала в повествовательной форме. Его назначение — обеспечить общее, достаточно широкое представление о каком-либо двигательном действии или целостной двигательной деятельности.

2. Описание. Это способ создания у занимающихся представления о действии. Описание предусматривает четкое, выразительное, образное раскрытие признаков и свойств предметов, их величины, расположения в пространстве, форм, сообщение о характере протекания явлений, событий.

3. Объяснение. Метод представляет собой последовательное, строгое в логическом отношении изложение преподавателем сложных вопросов, например понятий, законов, правил и т.д.

4. Беседа. Вопросно-ответная форма взаимного обмена информацией между преподавателем и учащимися.

| Что делает преподаватель | Что делают учащиеся |

| Логически правильно формулирует вопросы, определяют их последовательность. Следит за ответами учащихся, вносит в них коррективы. Подводит итог беседы. Формулирует выводы. | Осмысливают вопросы, вникают в их содержание. Припоминают необходимые факты и обобщения. Правильно логически и грамотно формулируют ответы и обобщения. Осмысливают выводы. |

5. Разбор - форма беседы, проводимая преподавателем с занимающимися после выполнения какого-либо двигательного задания, участия в соревнованиях, игровой деятельности и т.д., в которой осуществляются анализ и оценка достигнутого результата и намечаются пути дальнейшей работы по совершенствованию достигнутого.

Лекция представляет собой системное, всестороннее, последовательное освещение определенной темы (проблемы).

Инструктирование — точное, конкретное изложение преподавателем предлагаемого занимающимся задания.

Комментарии и замечания. Преподаватель по ходу выполнения задания или сразу же за ним в краткой форме оценивает качество его выполнения или указывает на допущенные ошибки. Замечания могут относиться ко всем занимающимся, к одной из групп или к одному ученику.

Распоряжения, команды, указания — основные средства оперативного управления деятельностью занимающихся на занятиях.

Под распоряжением понимается словесное указание преподавателя на занятии, которое не имеет определенной формы (стандартных словосочетаний, неизменных по подбору фраз). Распоряжения дают для выполнения какого-либо действия («повернитесь лицом к окнам», «постройтесь вдоль стены» и т.д.), упражнения, для подготовки мест занятий, инвентаря для уборки спортзала и т.д. Распоряжения применяются преимущественно в начальной школе.

Команда имеет определенную форму, установленный порядок подачи и точное содержание. Командный язык — это особая форма словесного воздействия на занимающихся с целью побуждения их к немедленному безусловному выполнению или прекращению тех или иных действий.

Указание представляет собой словесные воздействия с целью внесения соответствующих поправок при неправильном выполнении двигательных действий (например, «быстрее», «выше взмах» и т.п.). Указания чаще всего применяют в начальной школе.

В зависимости от того, как преподаватель подает команды, как он дает указания и распоряжения, можно почти безошибочно сделать заключение о его профессиональной подготовленности.

Методы обеспечения наглядности способствуют зрительному, слуховому и двигательному восприятию. Метод непосредственной наглядности (показ) предназначен для создания у занимающихся правильного представления о технике выполнения двигательного действия (упражнения). Непосредственный показ всегда должен сочетаться с использованием слова, что позволяет исключ0ить слепое, механическое подражание. В зависимости от задач показ может быть образцовым (например, для создания общего представления о новом двигательном действии) и адаптированным (например, при разучивании двигательного действия, при котором удобно рассмотреть особенности техники). Движения демонстрируют замедленно и по возможности выразительно, выделяя отдельные положения тела остановками. Основное требование при показе – обеспечить удобные условия для наблюдения: оптимальное расстояние между демонстрантом и занимающимся, плоскость основных движений (например, стоя боком к учащимся), достаточную повторность демонстрации в разном темпе и в разных плоскостях, наглядно отражающую структуру действия.

Методы опосредованной наглядности создают дополнительные возможности для восприятия занимающимися двигательных действий с помощью предметного изображения. К ним относятся: демонстрация наглядных пособий, учебных видео- и кинофильмов, рисунки фломастером на специальной доске, зарисовки, выполняемые занимающимися, использование различных муляжей (уменьшенных макетов человеческого тела) и др.

Наглядные пособия позволяют акцентировать внимание занимающихся на статических положениях и последовательной смене фаз движений.

С помощью видеофильмов демонстрируемое движение можно замедлить, остановить в любой фазе и прокомментировать, а также многократно повторить.

Рисунки фломастером на специальной доске являются оперативным методом демонстрации отдельных элементов техники физических упражнений и тактических действий в игровых видах спорта.

Зарисовки, выполняемые занимающимися в виде фигурок, позволяют графически выразить собственное понимание структуры двигательного действия.

Муляжи (макеты человеческого тела) позволяют преподавателю продемонстрировать занимающимся особенности техники двигательного действия (например, техники бега на различные дистанции, техники перехода через планку в прыжках в высоту с разбега, техники приземления в прыжках в длину с разбега и т.п.).

Методы направленного прочувствования двигательного действия направлены на организацию восприятия сигналов от работающих мышц, связок или отдельных частей тела. К ним относятся:

направляющая помощь преподавателя при выполнении двигательного действия (например, проведение преподавателем руки занимающихся при обучении финальному усилию в метании малого мяча на дальность);

выполнение упражнений в замедленном темпе;

фиксация положений тела и его частей в отдельные моменты двигательного действия (например, фиксация положения звеньев тела перед выполнением финального усилия в метаниях);

использование специальных тренажерных устройств, позволяющих прочувствовать положение тела в различные моменты выполнения движения.

Методы срочной информации. Предназначены для получения преподавателем и занимающимися с помощью различных технических устройств (свето- и звуколидеры, электромишени и др.) срочной информации после или по ходу выполнения двигательных действий соответственно с целью их необходимой коррекции либо для сохранения заданных параметров (темпа, ритма, усилия, амплитуды и т.д.). Так, например, в настоящее время в физическом воспитании и спорте широко применяются различные тренажерные устройства (велоэргометры, беговые дорожки и др.), оборудованные встроенными компьютерами, управляющими системой регулирования нагрузки.

Специфические методы физического воспитания

Методы строго-регламентированного упражнения

Методы обучения двигательным действиям

Метод целостно-конструктивного разучивания применяется на любом этапе обучения. Сущность: техника двигательного действия осваивается с самого начала в целом, без расчленения на отдельные части. Метод позволяет разучивать структурно несложные движения (например, бег, простые прыжки, ОРУ). Недостаток метода: в неконтролируемых фазах или деталях двигательного действия возможно закрепление ошибок в технике. Следовательно, при освоении упражнения со сложной структурой его применение нежелательно. В этом случае предпочтение отдается расчлененному методу.

Расчлененно-конструктивный метод применяется на начальных этапах обучения и предусматривает расчленение целостного двигательного действия (преимущественно со сложной структурой) на отдельные фазы или элементы с поочередным их разучиванием и последующим соединением в единое целое. При применении метода необходимо соблюдать следующие правила:

1) обучение целесообразно начинать с целостного выполнения двигательного действия;

2) выделенные элементы должны быть относительно самостоятельными или менее связанными между собой;

3) изучать выделенные элементы в сжатые сроки и при первой же возможности объединять их;

4) выделенные элементы изучать в различных вариантах, тогда легче конструируется целостное движение.

Недостаток метода: изолированно разученные элементы не всегда легко удается объединить в целостное двигательное действие.

Метод сопряженного воздействия применяется в основном в процессе совершенствования разученных двигательных действий для улучшения их результативности. Сущность: техника двигательного действия совершенствуется в условиях, требующих увеличения физических усилий (например, спортсмен на тренировках метает утяжеленное копье или диск). В этом случае одновременно происходит совершенствование, как техники движения, так и физических способностей. При применении метода необходимо обращать внимание на то, чтобы техника двигательных действий не искажалась и не нарушалась их целостная структура.

Методы воспитания физических качеств

Методы строгой регламентации, применяемые для воспитания физических качеств, представляют собой различные комбинаций нагрузок и отдыха. Они направлены на достижение и закрепление адаптационных перестроек в организме. Методы этой группы можно разделить на методы со стандартными и нестандартными (переменными) нагрузками.

Методы стандартного упражнения в основном направлены на достижение и закрепление адаптационных перестроек в организме. Стандартное упражнение может быть непрерывным и прерывистым (интервальным).

Метод стандартно-непрерывного упражнения представляет собой непрерывную мышечную деятельность без изменения интенсивности (как правило, умеренной). Наиболее типичными его разновидностями являются: а) равномерное упражнение (например, длительный бег, плавание, бег на лыжах, гребля и другие виды циклических упражнении); б) стандартное поточное упражнение (например, многократное непрерывное выполнение элементарных гимнастических упражнений).

Метод стандартно-интервального упражнения — это, как правило, повторное упражнение, когда многократно повторяется одна и та же нагрузка. При этом между повторениями могут быть различные интервалы отдыха.

Методы переменного упражнения. Эти методы характеризуются направленным изменением нагрузки в целях достижения адаптационных изменений в организме. При этом применяются упражнения с прогрессирующей, варьирующей и убывающей нагрузкой.

Упражнения с прогрессирующей нагрузкой непосредственно ведут к повышению функциональных возможностей организма. Упражнения с варьирующей нагрузкой направлены на предупреждение и устранение скоростных, координационных и других функциональных «барьеров». Упражнения с убывающей нагрузкой позволяют достигать больших объемов нагрузки, что важно при воспитании выносливости.

Основными разновидностями метода переменного упражнения являются следующие методы.

Метод переменно-непрерывного упражнения. Он характеризуется мышечной деятельностью, осуществляемой в режиме с изменяющейся интенсивностью. Различают следующие разновидности этого

метода:

а) переменное упражнение в циклических передвижениях (переменный бег, «фартлек», плавание и другие виды передвижений меняющейся скоростью);

б) переменное поточное упражнение — серийное выполнение комплекса гимнастических упражнений, различных по интенсивности нагрузок.

Метод переменно-интервального упражнения. Для него характерно наличие различных интервалов отдыха между нагрузками. Типичными разновидностями этого метода являются:

а) прогрессирующее упражнение (например, последовательное однократное поднимание штанги весом 70—80—90—95 кг ит.д. с полными интервалами отдыха между подходами;

б) варьирующее упражнение с переменными интервалами отдыха (например, поднимание штанги, вес которой волнообразноизменяется — 60—70—80—70—80—90—50 кг, а интервалы отдыхаколеблются от 3 до 5 мин);

в) нисходящее упражнение (например, пробегание отрезков вследующем порядке — 800 + 400 + 200 + 100 м с жесткими интервалами отдыха между ними).

Кроме перечисленных, имеется еще группа методов обобщенного воздействия в форме непрерывного и интервального упражнения при круговой тренировке.

Круговой метод представляет собой последовательное выполнение специально подобранных физических упражнений, воздействующих на различные мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы. Для каждого упражнения определяется место, которое называется «станцией». Обычно в круг включается 8—10 «станций». На каждой из них занимающийся выполняет одно из упражнений (например, подтягивания, приседания, отжимания в упоре, прыжки и др.) и проходит круг от 1 до 3 раз.

Данный метод используется для воспитания и совершенствования практически всех физических качеств.

Игровой метод

В системе физического воспитания игра используется для решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач.

Сущность игрового метода заключается в том, что двигательная деятельность занимающихся организуется на основе содержания, условий и правил игры.

Основными методическими особенностями игрового метода являются:

игровой метод обеспечивает всестороннее, комплексное развитие физических качеств и совершенствование двигательных умений и навыков, так как в процессе игры они проявляются не изолированно, а в тесном взаимодействии; в случае же педагогической необходимости с помощью игрового метода можно избирательно развивать определенные физические качества (подбирая соответствующие игры);

наличие в игре элементов соперничества требует от занимающихся значительных физических усилий, что делает ее эффективным методом воспитания физических способностей;

широкий выбор разнообразных способов достижения цели, импровизационный характер действий в игре способствуют формированию у человека самостоятельности, инициативы, творчества, целеустремленности и других ценных личностных качеств;

соблюдение условий и правил игры в условиях противоборства дает возможность педагогу целенаправленно формировать у занимающихся нравственные качества: чувство взаимопомощи и сотрудничества, сознательную дисциплинированность, волю, коллективизм и т.д.;

присущий игровому методу фактор удовольствия, эмоциональности и привлекательности способствует формированию у занимающихся (особенно у детей) устойчивого положительного интереса и деятельного мотива к физкультурным занятиям.

К недостатку игрового метода можно отнести его ограниченные возможности при разучивании новых движений, а также при дозировании нагрузки на организм.

Соревновательный метод

Соревновательный метод — это способ выполнения упражнений в форме соревнований. Сущность метода заключается в использовании соревнований в качестве средства повышения уровня подготовленности занимающихся. Обязательным условием соревновательного метода является подготовленность занимающихся к выполнению тех упражнений, в которых они должны соревноваться.

В практике физического воспитания соревновательный метод проявляется:

в виде официальных соревнований различного уровня (Олимпийские игры, чемпионаты мира по различным видам спорта, первенство страны, города, отборочные соревнования и т.п.);

как элемент организации урока, любого физкультурно-спортивного занятия, включая и спортивную тренировку.

Соревновательный метод позволяет:

стимулировать максимальное проявление двигательных

способностей и выявлять уровень их развития;

выявлять и оценивать качество владения двигательными действиями;

обеспечивать максимальную физическую нагрузку;

содействовать воспитанию волевых качеств.

Контрольные вопросы и задания

Классифицируйте методы физического воспитания.

Назовите общепедагогические методы физического воспитания.

Дайте характеристику общепедагогическим методам физического воспитания.

Назовите специфические методы физического воспитания.

Дайте характеристику специфическим методам физического воспитания.

Дайте характеристику игровому методу физического воспитания.

Дайте характеристику соревновательному методу физического воспитания.

1.6. Принципы физического воспитания

План

Иерархия принципов в системе физического воспитания.

Общеметодические принципы физического воспитания.

Специфические принципы физического воспитания

Общее определение принципа трактуется в русском словаре как «основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки и т.п.»1. В системе образования и воспитания под принципом, следует понимать «руководящее положение», «основное правило», «установка». Практическое значение принципов состоит в том, что они позволяют четко идти к намеченной цели, исключая путь проб и ошибок, раскрывают логику решения задач и очерчивают главные правила их реализации.

К числу принципов, отражающих идейные основы системы воспитания и образования, необходимо отнести общие социальные принципы воспитательной стратегии общества. Они предусматривают использование социальных факторов (культуры, воспитания, образования) для обеспечения направленного всестороннего гармонического развития человека и органическую связь воспитания с практической жизнью общества.

В системе физического воспитания эти принципы преломляются в основных руководящих положениях, в соответствии с которыми осуществляется вся практика физического воспитания.

2. Общеметодические принципы физического воспитания

Общеметодические принципы - это отправные положения, определяющие общую методику процесса физического воспитания.

1) Принцип сознательности и активности

Назначение принципа сознательности и активности в физическом воспитании состоит в том, чтобы сформировать у занимающихся глубоко осмысленное отношение, устойчивый интерес и потребности к физкультурно-спортивной деятельности, побуждать их к оптимальной активности.

Реализация рассматриваемого принципа должна приводить к обогащению занимающихся знаниями, глубокому пониманию техники различных упражнений, воспитанию сознательного и активного отношения к процессу физического воспитания.

Из данного принципа вытекают следующие требования:

1) постановка цели и задач занятия и осознание их занимающимися;

2)сознательное изучение и освоение двигательных действий в педагогическом процессе;

3) осознание способов и возможностей применения приобретенных знаний, умений и навыков в практике жизни;

4)воспитание инициативы, самостоятельности и творческого активного отношения к процессу физического совершенствования.

2) Принцип наглядности

Принцип наглядности обязывает строить процесс физического воспитания с широким использованием наглядности при обучении и воспитании. Наглядность означает привлечение органов чувств человека в процессе познания. Формы наглядности: зрительная, звуковая и двигательная. Зрительная наглядность (демонстрация движений, наглядных пособий, учебных видеофильмов и др.) содействует главным образом уточнению пространственных и пространственно-временных характеристик движений. Звуковая наглядность (в виде различных звуковых сигналов) имеет преимущественное значение в уточнении временных и ритмических характеристик двигательных актов. Она существенно дополняет зрительную наглядность, разделяя с ней ведущую роль на этапе совершенствования двигательного действия. Двигательная наглядность является наиболее специфичной для физического воспитания. Ее значение исключительно велико, особенно при освоении сложнейших движений, когда ведущим методом являются направляющая помощь и «проведение по движению».

Принцип доступности и индивидуализации

Принцип в физическом воспитании означает требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям занимающихся.

При реализации принципа должна быть учтена готовность занимающихся к обучению, выполнению той или иной тренировочной нагрузки и определена мера доступности заданий.

Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития занимающихся, а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремленном и волевом поведении.

Назначение принципа доступности и индивидуализации: 1) обеспечить для каждого занимающегося оптимальные условия для формирования двигательных умений и навыков, развития физических качеств, совершенствования физической работоспособности; 2) исключить негативные, вредные последствия для организма человека от чрезмерных, непосильных тренировочных нагрузок, требований, заданий. По ходу многолетнего процесса физического воспитания изменяются особенности и возможности занимающихся. В связи с этим постоянно должна пересматриваться доступность средств и методов обучения и воспитания.

Критериями для определения доступных нагрузок и заданий являются:

1) объективные показатели:

показатели здоровья (артериальное давление, различные функциональные пробы, кардиограммы и др.);

показатели тренированности (динамика спортивных результатов, динамика роста физических качеств и технической подготовленности, МПК — максимальное потребление кислорода, ЖЕЛ — жизненная емкость легких и др.);

2) субъективные показатели (сон, аппетит, самочувствие, желание тренироваться и участвовать в соревнованиях и др.).

3. Специфические принципы физического воспитания

1) Принцип непрерывности процесса физического воспитания

Сущность принципа непрерывности в физическом воспитании раскрывается в следующих основных положениях.

1. Первое положение принципа непрерывности предполагает, что процесс физического воспитания является целостной системой, в которой предусматривается последовательность в проведении занятий физическими упражнениями.

Реализация этого положения в процессе физического воспитания определяется дидактическими правилами: «от легкого к трудному», «от простого к сложному», «от освоенного к неосвоенному», «от знаний к умениям». Их грамотное выполнение обеспечивает успех в решении образовательных задач физического воспитания.

Закономерности воспитания силы, быстроты, выносливости и других физических качеств также требуют строгой последовательности воздействий физическими упражнениями. Используются физические нагрузки более высокие, чем те, к которым организм привык.

При построении учебного процесса определение последовательности обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств должно основываться на знаниях и учете положительного и отрицательного «переноса» навыков и физических качеств.

В возрастном и многолетнем плане последовательность в построении процесса физического воспитания заключается в тенденции: от общего широкого фундамента физической подготовки к более глубокой и узкой (специализированной) подготовке. Последовательность решения задач физического воспитания в масштабе занятий (урок) определяется «следовыми» явлениями, остающимися после выполнения видов физических упражнений (например, целесообразно скоростные упражнения помещать в начале занятия, а на выносливость — в конце).

2. Второе положение принципа непрерывности обязывает специалистов по физической культуре и спорту при построении системы занятий обеспечить постоянную преемственность эффекта занятий, устранить большие перерывы между ними с целью исключения разрушающего воздействия того, что было приобретено ранее в процессе занятий физическими упражнениями.

При обучении двигательным действиям и воспитании физических качеств эффект от проведенного занятия должен наслаиваться на эффект предыдущих занятий с тем, чтобы в конечном итоге произошла кумуляция (накопление, суммирование эффектов от тренировочных занятий). Степень кумуляции эффекта занятий будет зависеть от продолжительности интервалов времени, разделяющих каждое отдельное занятие. Следовательно, перерыв между занятиями должен быть оптимальным. В практике хорошо известны малая эффективность обучения движениям и воспитание физических качеств при длительных интервалах между занятиями. Сформированные двигательно-координационные связи очень нестойки и быстро угасают при их неподкреплении.

2) Принцип системного чередования нагрузок и отдыха

Системное чередование нагрузок и отдыха в процессе физического воспитания является важным положением, от которого в конечном итоге зависит суммарный эффект занятий. Оперируя различными вариантами отдыха между занятиями (ординарный, жесткий и суперкомпенсаторный), а также величиной и направленностью нагрузок можно добиться максимального эффекта при достаточно частом проведении занятий с относительно большой напряженностью. Мало того, учитывая гетерохронность (разновременность) восстановления различных сторон оперативной работоспособности, можно так построить систему занятий недельного цикла или одного дня, чтобы не было никаких отрицательных последствий и достигался положительный эффект.

Для сохранения повышенного уровня функционирования различных систем организма нужны повторные нагрузки через строго определенные интервалы отдыха. При длительном интервале отдыха между нагрузками произойдет реадаптация — возможность организма вернуться к прежнему уровню. При более коротких интервалах отдыха работоспособность организма не успевает восстановиться. Систематическое повторение нагрузок на фоне недовосстановления приведет к снижению работоспособности организма в результате истощения ресурсов. Вначале это будет происходить в физиологических пределах, а затем может привести к перетренированности и более глубоким патологическим явлениям. Наилучшим оптимальным интервалом отдыха будет такой промежуток времени между нагрузками, который потребуется для появления фазы сверхвосстановления (суперкомпенсации). При воспитании физических качеств не во всех случаях целесообразно пользоваться только оптимальными интервалами отдыха. В зависимости от ряда обстоятельств в определенные моменты бывают полезными и ординарные и укороченные «жесткие» интервалы.

Таким образом, специфическим для реализации принципа системного чередования нагрузки и отдыха в физическом воспитании является построение четкой системы и последовательности воздействий с учетом «следовых» явлений. Этим определяются такие методические пути реализации принципа, как:

рациональная повторность заданий;

рациональное чередование нагрузок и отдыха;

повторность и вариативность заданий и нагрузок.

3) Принцип постепенного наращивания развивающе -тренирующих воздействий

Данный принцип обусловливает необходимость систематического повышения требований к проявлению у занимающихся двигательных и связанных с ними психических функций за счет повышения сложности заданий и увеличения нагрузок.

Прогрессирующее развитие физических качеств возможно лишь при условии систематического повышения требований к функциональной деятельности организма человека. В основе механизма развития силы, выносливости и других физических качеств, как известно, лежат приспособительные (адаптационные) функциональные перестройки в организме в ответ на физические нагрузки, превышающие по своей величине (интенсивности или длительности) те, к которым организм приспособился. Важно выбрать оптимальную нагрузку, понимая под этим ту минимальную величину интенсивности, которая вызывает приспособительные перестройки в организме. Более интенсивное воздействие ведет либо к перенапряжению, либо при чрезмерных требованиях к превышению физиологических возможностей, к срыву нормальной деятельности организма. Показано, например, что у начинающих спортсменов прирост силы происходит в одинаковой степени и при умеренно больших и при околопредельных отягощениях. В этом случае не имеет смысла применять околопредельные и предельные нагрузки во избежание перенапряжения тех систем организма, которые к ним не подготовлены (сердечно-сосудистая система, опорно-связочный аппарат и др.).

Для совершенствования двигательных действий в процессе обучения характерно не только систематическое совершенствование деталей технического приема, но и постепенное изменение техники движений в связи с ростом физических возможностей занимающихся (силы, быстроты, гибкости и т.д.).

В основе совершенствования двигательных навыков лежит процесс образования различных функциональных систем, соответствующих каждый раз требованиям меняющихся условий осуществления навыков. Следовательно, основным условием для образования этих систем должно быть систематическое изменение и усложнение требований и заданий по повышению изученных двигательных действий.

Успешное и длительное совершенствование двигательных навыков указанным путем невозможно без обеспечения известной меры прочности их основы и поэтапного закрепления достигнутых сдвигов. Здесь мы сталкиваемся с диалектическим единством таких противоречивых тенденций, как изменчивость в целях совершенствования, сохранность и стабильность достигнутого для обеспечения надежности двигательного навыка в его использовании. В умении правильно разрешить это противоречие и заключается мастерство преподавателя.

Таким образом, принцип постепенного наращивания развива-юще-тренирующих воздействий предусматривает планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их усложнения, увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма.

Принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок

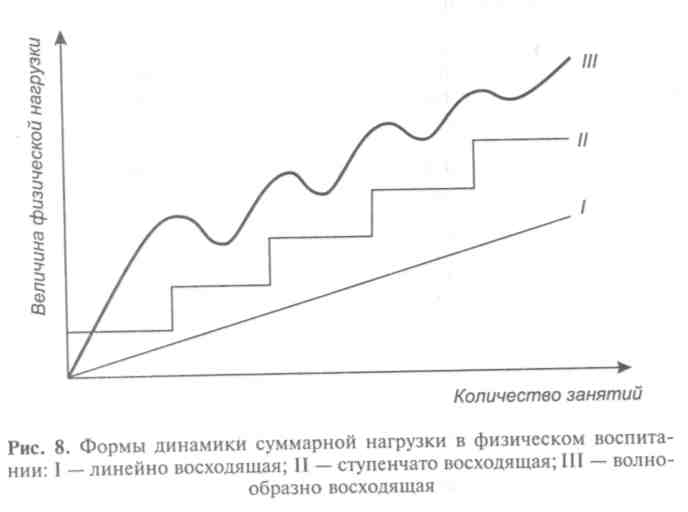

Из этого принципа вытекает три основных положения, в соответствии с которыми определены типичные формы динамики суммарной нагрузки в рамках этапов физического воспитания.

Суммарная нагрузка, используемая в процессе физического воспитания, должна быть такой, чтобы ее применение не вызывало негативных отклонений в здоровье. Данное положение предусматривает систематический контроль за кумулятивным эффектом нагрузок.

По мере адаптации к применяемой нагрузке, т.е. перехода приспособительных изменений в стадию устойчивого состояния необходимо очередное увеличение параметров суммарной нагрузки. Чем выше достигнутый уровень подготовленности, тем значительнее увеличение параметров нагрузки.

Использование суммарных нагрузок в физическом воспитании предполагает на отдельных этапах в системе занятий ее или временное снижение, или стабилизацию, или временное увеличение.

Использование суммарных нагрузок в физическом воспитании предполагает на отдельных этапах в системе занятий ее или временное снижение, или стабилизацию, или временное увеличение.

Вышесказанное дает основание для использования в физическом воспитании двух форм динамики суммарной нагрузки: ступенчато восходящую и волнообразно восходящую. В принципе возможно использование и линейно восходящей формы. Однако ее можно использовать на очень коротких по временным показателям этапах.

Принцип циклического построения занятий

Процесс физического воспитания — это замкнутый круговорот определенных занятий и этапов, образующих циклы. В соответствии с этим различают три вида циклов: микроциклы (недельные), характеризующиеся повторностью применения упражнений одновременно с их разнонаправленностью, чередованием нагрузки и отдыха; мезоциклы (месячные), включающие в себя от двух до шести микроциклов, в которых меняются содержание, порядок чередования и соотношение средств; макроциклы (годичные), в которых разворачивается процесс физического воспитания на протяжении долговременных стадий.

Данный принцип нацеливает специалистов по физическому воспитанию и спорту осуществлять построение системы занятий с учетом и в рамках завершенных циклов, а также с учетом про-грессирования кумуляции эффекта занятий, общего хода физического воспитания и поступательного развития общей и специальной подготовленности занимающихся.

Принцип возрастной адекватности направлений

физического воспитания

Этот принцип обязывает последовательно изменять направленность физического воспитания в соответствии с возрастными этапами и стадиями человека, т.е. применительно к сменяющимся периодам онтогенеза и особенно периодам возрастного физического развития организма (дошкольный, младший, средний, старший возраст).

Вплоть до возрастного созревания направленность физического воспитания должна предусматривать общие широкие физические воздействия на организм занимающегося. Это выражается в формировании широкого круга двигательных умений и навыков и в разностороннем физическом развитии. В школьный период этот принцип обязывает также учитывать при воспитании физических развития тех или иных физических качеств человека Юношество и первый зрелый возраст (примерно до 35 лет) раскрывают благоприятные возможности для полной реализации функциональных возможностей организма. Для многих направленность физического воспитания выступает в форме пролонгированной общей физической подготовки. Для юношества характерны активное занятие спортом и достижение на этой основе высоких результатов.

Во втором зрелом возрасте, в период стабилизации функциональных возможностей, направленность физического воспитания выступает как фактор поддержания достигнутой хорошей общей работоспособности, достигнутого уровня физической подготовленности.

В более поздние периоды (женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет) физическое воспитание помогает противодействовать влиянию различных негативных факторов на здоровье человека. Занятия физическими упражнениями приобретают физкультурно-оздоровительный характер.

В целом можно сказать, что принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания является основополагающим при использовании физического воспитания в процессе многолетних занятий физическими упражнениями.

Рассмотренные принципы отражают различные закономерности и стороны целостного процесса физического воспитания.

Контрольные вопросы и задания

Классифицируйте общепедагогические и специфические принципы физического воспитания.

Дайте характеристику общепедагогическим принципам физического воспитания.

Дайте характеристику специфическим принципам физического воспитания.

Обучение двигательным действиям

План

1. Двигательные умения и навыки как предмет обучения

в физическом воспитании.

Основы формирования двигательного навыка.

Структура процесса обучения и особенности его этапов.

Двигательные умения и навыки как предмет обучения

в физическом воспитании

Двигательное умение – это такая степень владения двигательным действием, которая характеризуется сознательным управлением движением, неустойчивостью к действию сбивающих факторов и нестабильностью итогов.

Двигательные умения имеют большую образовательную ценность, поскольку главным в них является активное творческое мышление, направленное на анализ и синтез движений. Дальнейшее совершенствование двигательного действия при многократном повторении приводит к автоматизированному его выполнению, т.е. умение переходит в навык.

Двигательный навык – это оптимальная степень владения техникой действия, характеризующаяся автоматизированным (т.е. при минимальном контроле со стороны сознания) управлением движениями, высокой прочностью и надежностью исполнения.

Эффективность процесса обучения, продолжительность перехода от умения до навыка зависят от:

двигательной одаренности и двигательного опыта обучающегося;

возраста обучающегося (дети осваивают быстрее);

координационной сложности двигательного действия (чем сложнее техника, тем дольше);

профессионального мастерства преподавателя;

уровня мотивации, сознательности, активности обучающегося и др.

Основы формирования двигательного навыка

Овладение двигательным действием осуществляется в следующей последовательности:

Формирование у занимающихся положительной учебной мотивации.

Формирование знаний о сущности двигательного действия.

Создание полноценного представления об изучаемом двигательном действии.

Освоение изучаемого двигательного действия в целом.

Формирование двигательного навыка протекает в соответствии с рядом законов:

Закон изменения скорости в развитии навыка.

Навык формируется не только постепенно, но и неравномерно, что выражается в разной мере качественного прироста в отдельные моменты его становления. Неравномерность имеет две разновидности:

а) в начале обучения происходит сравнительно быстрое овладение действием, а затем качественный прирост навыка замедляется. Подобная неравномерность характерна для обучения сравнительно легких действий, когда ученик быстро схватывает основу действия и долго осваивает его детали; б) в начале обучения качественный прирост навыка незначителен, а затем он резко возрастает. Подобная неравномерность характерна для обучения относительно сложным действиям, когда внешне незаметные качественные накопления только с течением времени могут проявить себя в виде повышения уровня владения действием.

2. Закон «плато» (задержки) в развитии навыка. Длительность задержки в развитии навыка может быть самой разнообразной. Она обусловлена двумя причинами: а) внутренней, которая характеризуется протеканием незаметных приспособительных изменений в организме, которые лишь с течением времени переходят в заметные качественные улучшения навыка; б) внешней, вызванной неправильной методикой обучения или недостаточным уровнем развития физических качеств.

Если причина появления задержки в развитии навыка определена правильно, то для ее преодоления потребуется только время (внутренняя причина) или существенное изменение средств, методов и методических приемов обучения (внешняя причина).

Закон угасания навыка. Он проявляется, когда длительное время не повторяется действие. Угасание навыка происходит постепенно. Вначале навык не претерпевает качественных изменений, но ученик начинает испытывать неуверенность в своих силах, что иногда приводит к срывам в исполнении действия. Затем теряется способность к точной дифференцировке движений, нарушаются сложные координационные отношения между движениями, и в конечном счете ученик теряет способность выполнять некоторые сложные действия. Однако полностью навык не исчезает, его основа сохраняется сравнительно долго, и после повторений он быстро восстанавливается.

Закон отсутствия предела в развитии двигательного навыка.

Совершенствование двигательного действия практически продолжается на протяжении всего времени занятий в избранном направлении физического воспитания.