СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Условия преодоления неуспеваемости младших школьников в учебной деятельности

Проблема возникновения неуспеваемости в обучении каждого учащегося своеобразна и связана как с его индивидуальными особенностями, так и с особенностями взаимодействия с окружающим миром. Поэтому важным является изучение причин неуспеваемости учеников именно в начальной школе, где закладываются основы знаний, умений, навыков, необходимых для дальнейшего успешного обучения.

Просмотр содержимого документа

«Условия преодоления неуспеваемости младших школьников в учебной деятельности»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Иркутский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ИГУ»)

Педагогический институт

Кафедра психологии и педагогики начального образования

Направление подготовки: 44.03.01

Педагогическое образование

Профиль: Начальное образование

Хамаганова Анастасия Александровна

УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Студентка ________ А.А.Хамаганова Руководитель:

старший преподаватель

И.В.Теплякова

Нормоконтролёр: ст. преп.

___________ И.М.Попова

Работа защищена «___»_______2016 г.

с оценкой_______________________

Протокол №____

Иркутск 2016 г.

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8

1.1. Сущность понятия «неуспеваемость» в психолого-педагогической литературе 8

1.2. Проблема неуспеваемости в младшем школьном возрасте 14

1.3.Условия преодоления неуспеваемости в младшем школьном возрасте 23

Выводы по первой главе 28

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НЕУСПЕВАЕМОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 30

2.1. Констатирующий этап эксперимента 31

2.2. Программа эксперимента, направленная на преодоление неуспеваемости в младшем школьном возрасте 36

2.3. Анализ результатов контрольного этапа эксперимента 41

Выводы по второй главе 46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 47

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 2

ПРИЛОЖЕНИЯ 8

Проблема неуспеваемости учащихся в учебной деятельности является одной из актуальных в педагогике. Она остается центральной в связи с многообразием подходов к ее преодолению и причин, ее порождающих.

Учебная деятельность является сложной и по структуре, и по содержанию, она складывается у ребенка не сразу. Надо немало времени и усилий, чтобы в ходе систематической работы под руководством учителя маленький школьник постепенно освоил умение учиться. Но даже в условиях целенаправленного специально организованного формирования учебной деятельности она складывается не у всех детей. Уже в первые годы обучения у многих детей возникает проблема неуспеваемости. Это действительно острая проблема образования остается актуальной.

Проблема возникновения неуспеваемости в обучении каждого учащегося своеобразна и связана как с его индивидуальными особенностями, так и с особенностями взаимодействия сокружающим миром. Поэтому важным является изучение причин неуспеваемости учеников именно в начальной школе, где закладываются основы знаний, умений, навыков, необходимых для дальнейшего успешного обучения. Проблема преодоления неуспеваемости во время школьного обучения имеет важное значение для младших школьников, так как учет индивидуальных особенностей детей позволяет учителю эффективно планировать учебно-воспитательный процесс.

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы позволяет сформулировать проблему исследования, которая определяется наличием противоречия, с одной стороны, между возросшей потребностью общества и самой личности в высоком уровне образования и необходимостью решения в этой связи проблемы неуспеваемости, а с другой стороны, недостаточной теоретической и методической разработанностью системы работы по предупреждению неуспеваемости младших школьников, ивыявлению педагогических условий эффективного функционирования этой системы.

Возникшее противоречие обусловлено несоответствием между: необходимостью развития в процессе обучения творческой, созидательной личности школьника счувством собственного достоинства, собственной значимости, с одной стороны, а с другой стороны, существующими дискриминирующими личность подходами в обучении слабоуспевающихучащихся. В результате чего предопределяется заведомо низкий уровень развития личности ребенка, нарушается формирование его активной творческой жизненной позиции, осознается собственная ущербность, неполноценность, то есть программируется заниженная самооценка; осознанием частью нашего общества необходимости качественного образования как непременного условия адаптации и выживания в изменяющихся условиях, с одной стороны, и катастрофическим падением интереса к знаниям, падением престижа образования и культуры у большей части населения, с другой стороны.

Теоретическая актуальность и практическая значимость данной проблемы, ее недостаточная разработанность для школы в современных условиях обусловили выбор темы исследования: «Условия преодоления неуспеваемости младших школьников в учебной деятельности».

Цель исследования: выявить и экспериментально проверить эффективные условия преодоления неуспеваемости младших школьников в учебной деятельности.

Объектом исследования является неуспеваемость младших школьников.

Предмет исследования: условия преодоления неуспеваемости младших школьников в учебной деятельности.

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что преодоление неуспеваемости младших школьников будет более эффективным при соблюдении следующих условий:

1) организация работы, направленной на формирование познавательных психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения;

2) мотивация к учебной деятельности за счет использования игровых ситуаций и дифференцированных заданий на уроках;

3) развитие устойчивости внимания на основе использования сюжетных, коммуникативных игровых методов и упражнений.

В рамках поставленной цели в работе будут решены задачи исследования:

1) Определить существующие подходы к определению термина «неуспеваемость» в контексте педагогических исследований;

2) Актуализировать проблему неуспеваемости применительно к младшему школьному возрасту;

3) Изучить уровень неуспеваемости у младших школьнов;

4) Разработать и апробировать программу, направленную на преодоление неуспеваемости в младшем школьном возрасте;

5) Экспериментально проверить эффективность разработанной программы.

Теоретико-методологической основой исследования стали: теория системного подхода (А.Г. Асмолов, Ю.А. Конаржевский, А.Н. Леонтьев, В.Н. Садовский, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др.); теория индивидуальных различий (Б.М. Завадовский, Н.И. Красногорский, B.C. Мерлин, И.П. Павлов, М.И. Сеченов и др.); идеи гуманной педагогики (Ш.А. Амонашвили, А.С. Белкин, М. Джеймс, B.JI. Леви, Дж. Лешли, М. Монтессори, В.А. Сухомлинский и др.); психолого-педагогическая концепция теории деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.Я. Лернер, З.А. Решетова, Н.Г. Салмина, Н.Ф. Талызина, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.); теория обучения (Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткин, А.В. Усова и др.); теория психолого-педагогической диагностики (А.С. Белкин, В.П. Зинченко, К. Ингенкамп, Ю.Л. Ханин, и др.).

Значительное влияние на наше исследование оказали труды Безруковой В.С., Белошистой А.В., Гумметовой А.Ю., Гусельцевой М. С., Гуськовой А. В., Денисовой О.П., Исаковой О.И., Каптеловой Н.В., Колосковой О.П., Краевского В. В., Мурашовой, Е.В., Локаловой Н. П. и др.Исследования перечисленных авторов направлены на изучение причин и способов преодоления неуспеваемости.

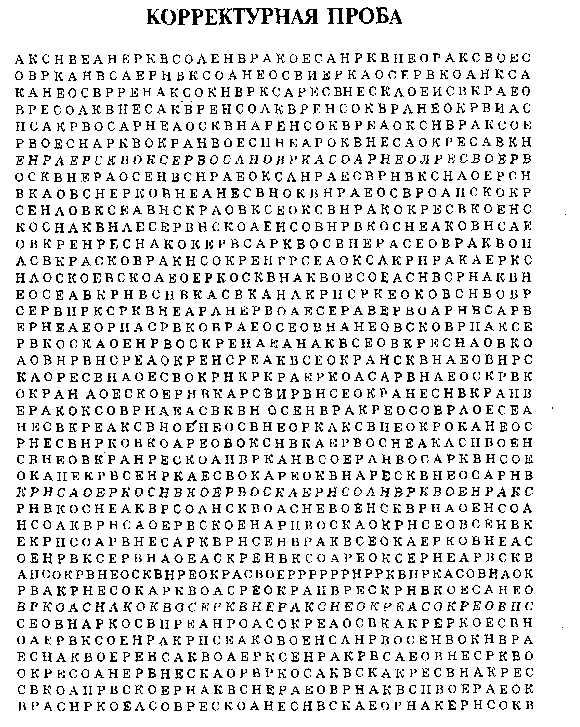

Для решения поставленных задач использовались теоретические и экспериментальные методы исследования. Среди теоретических методов использовались: сравнение, анализ, синтез, обобщение, систематизация, классификация. Эмпирические методы: анализ продуктов учебной деятельности. Названные методы исследования использовались в работе во взаимосвязи и взаимозависимости, что обеспечило всесторонность, полноту и объективность полученных научных результатов. При проведении исследования использовались следующие методики: анализ результатов учебной деятельности испытуемых, методика «Противоположности», методика «Корректурная проба» (Б.Бурдон).

База исследования: МБОУ Новоленинская СОШ, Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новоленино. В исследование принимали участие ученики 4 класса, в количестве 15 человек.

Практическая значимость исследования состоит в том, что предлагаемая система работы по преодолению неуспеваемости отвечает современным требованиям учебно-воспитательного процесса начальной школы. Работа будет полезна для учителей начальной школы по преодолению неуспеваемости младших школьников.

Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 49 источников, и 4приложений.

Известно, что младший школьный возраст является периодом наиболее интенсивного формирования учебной деятельности. Как отмечает Д.Б. Эльконин, свою ведущую функцию та или иная деятельность выполняет наиболее полноценно в период, когда она формируется [47].

В процессе учебной деятельности происходит приобщение ребенка к достижениям человеческой культуры, усвоение знаний и умений, полученных предыдущими поколениями. Дети под руководством учителя овладевают содержанием различных форм общественного сознания (науки, искусства, права, морали) и умениями действовать в соответствиис их притязаниями. При переходе к школьному обучению предметом усвоения становятся теоретические знания, которые определяют развивающий характер учебной деятельности.

В течение различных исторических эпох накапливались многочисленные факты, выдвигались теории и предположения о причинах учебной неуспеваемости. В условиях модернизации образования проблема неуспеваемости учащихся остается острой. И это связано с тем, что неуспеваемость - сложное, многогранное явление школьной действительности, которое является предметом горячих споров и противостояний противоположных точек зрения на аспект определения ведущих факторов обеспечения учебной успеваемости и предупреждения неуспеваемости.

В.А. Сухомлинский отмечал: чтобы предоставить «тяжелому» ребенку индивидуальную помощь, разбудить любознательность, любопытство, найти средства умственного развития, следует систематически, внимательно, терпеливо изучать уровень его умственного, эмоционального развития, искать и находить причины, по которым ученик стал неуспевающим[12].

«Вера педагога в потенциальные возможности и способности каждого своего питомца приобретает настоящий смысл только тогда, когда он убежден в преобразующей силе воспитания и обучения, своей педагогической работы », - считает Ш.А. Амонашвили [1].

Неуспеваемость - сложное и многогранное явление школьной действительности, которое требует разносторонних подходов при ее изучении. Неуспеваемость в учебе - это несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, которое фиксируется после завершения какого-либо значительного отрезка процесса обучения – серии уроков, посвященных изучению одной темы, раздела курса, года [4, 35].

Неуспеваемость определяется как несоответствие подготовки учащихся обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитании познавательных отношений [12, 28].

Многие исследователи отмечали условность, относительность понятия неуспеваемости. Локанова Н.П. права, утверждая, что содержание понятия «неуспеваемость» во многом зависит от установленных правил перевода учащихся в следующий класс [15]. По пятибалльной системе оценки знаний, которая существовала до 2001 года, вследующий класс переводили тех учеников, которые удовлетворяли минимуму требований, которые соотносились с баллом «три». А неуспеваемость сказывалась баллами «два»,«один» и определялась как несоответствие минимальным требованиям.

По мнению специалистов, школьные трудности, которые не были вовремя обнаружены и скомпенсированы, приводят к неуспеваемости. Под неуспеваемостью имеются ввиду неудовлетворительные оценки по какому-либо предмету (или по всем предметамсразу) за четверть или учебный год. Понятие «неуспеваемость» по-разному трактуется в педагогической и психологической литературе. По мнению О.П. Денисовой, «... в психологии, говоря о неуспеваемости, имеют ввиду ее психологические причины, под которым есть, как правило, свойства самого ученика, его способности, мотивы, интересы. Педагогика рассматривает как источник неуспевания формы, методы организации обучения и даже систему образования в целом»[7, 38].

Анализируя проблему неуспеваемости, исследователь В.С.Безрукова отмечает, что неуспеваемость в младшем школьном возрасте представляет собой: «суммарную, комплексную, итоговую неподготовленность ученика, которая наступает в конце более илименее законченного отрезка процесса обучения. Она охватывает многие элементы образованности, воспитанности и развитости, образуя сложное целое. Отдельный же элемент неподготовленности, возникающий по ходу обучения, мы называем отставанием. Отставание соотносится с неуспеваемостью и как часть с целым, и в момент процесса с результатом процесса. Отставание в момент, если его не устранить, может превратиться в процесс (процесс отставания) и привести в конечном итоге к неуспеваемости»[2, 90].

Таким образом, неуспеваемость и отставание по своей сути разные понятия, но связаны между собой. Как процессы они при определенных условиях имеют тенденциюк взаимопереходу, снижению и исчезновению.

В современной педагогической литературе не существует единого термина, который бы давал определение ребенку с трудностями в обучении и причинам его школьных проблем. Учителям и психологам сложно ориентироваться в имеющихся источниках: один и тот же феномен описывается с помощью различных терминов (дети с пониженной обучаемостью, с проблемами в обучении, отстающие в учебе, с задержкой психического развития, «группы риска», педагогически запущенные, неуспевающие и др.).

Психологическую типологию неуспеваемости дает ученый В.В. Краевский: за основу взят характер отношений наиболее существенных сторон личности школьников. В ходе исследования данной проблемы автором были выявлены общие черты для всех групп неуспевающих учеников. Они обобщены понятием «слабая организация», что проявляется в неумении ученика управлять собственными психическими процессами (вниманием, памятью), отсутствие сложившихся рациональных способов умственной работы, нежелание думать при решении учебных задач, формальном усвоении знаний и др. [13, 11].

Современный исследователь Л.П. Крившенко, анализируя причины неудач в учебе, отмечает среди них такие [20, 84]:

1. Социально-экономические причины. Эта категория причин связана стяжелым социально-экономическим положением государства. Дети, которые находятся в тяжелых материальных условиях, имеют достаточно низкие результаты обучения. Отсутствие средств на учебники, еду, одежду; необходимость самостоятельно зарабатывать деньги, сложный морально психологический климат в семье и т.д.негативно влияет на успеваемость учеников.

2. Причины биопсихологического характера. Ученые пришли к мысли: врожденные задатки - как способности, так и черты характера - в определенной степени обусловливают школьные успехи учеников, но более существенную роль играют приэтом другие причины психологического происхождения, появление которых зависит отработы самой школы. Разница в позициях отдельных исследователей виднатолько тогда, когда речь идет об уточнении роли природных задатков в общем развитии личности, а также об определении степени их влияния на успехи учащихся в обучении.

3. Низкий уровень нервно-психического здоровья и социально-педагогическая запущенность. Во-первых, у детей с ослабленной нервной системой обычно имеется ряд довольно характерных нарушений: сна, аппетита, неприятные ощущения (боли) со стороны внутренних органов. Во-вторых, их поведение, например, при повышенной возбудимости, не обусловленное объективной целесообразностью. Оно импульсивно, мало мотивировано, часто даже в ущерб себе.

4. Психологическая неготовность к школьному обучению. Необходим и достаточный уровень актуального развития ребенка, оно должно быть таким, чтобы программа обучения попадала в «зону ближайшего развития» ребенка. Эта зона определяется тем, может ли ребенок достичь сотрудничества со взрослым. Если актуальный уровень психического развития ребенка такой, что «зона ближайшего развития» ниже необходимой для усвоения учебной программы в школе, то ребенок считается психологически не готовым к обучению, он не способен усвоить программный материал и сразу попадает в разряд отсталых учащихся.

5. Дидактические причины.

5.1. Мотивация к обучению. Наличие у учеников стремления к познанию нового - одно из главнейших условий осуществления учебно-воспитательного процесса. Познавательный интерес не только способствует развитию интеллекта, но и является движущей силой совершенствования личности в целом. Однако и менее половины современных учеников не имеют положительной мотивации к обучению. Одна из причин - это авторитарная система обучения.

5.2. Содержание обучения. Интересы некоторых учеников не совпадают с содержанием какой-то части учебных предметов, поэтому работа с ними становится для учеников тяжелой и бессмысленной, теряется интерес к учебе, вера в собственные силы.

5.3. Педагоги. Большую роль в приобретении знаний школьниками имеет педагог, его мастерство, личностные качества, технологии обучения.

5.4. Способ получения знаний. Как правило, в системе обучения способ структурирования знаний навязан сверху. Информация накапливается не впроцессе приобретения собственного опыта, а в результате усвоения вербальных форм, часто несоответствующих интеллектуальным возможностям ребенка. Сведения, неподвергнутые рефлексии, собственно говоря, бесплодные: они принципиально невлияют на человеческие действия. Система ценностей, навязанная извне, без участия активной позиции учащихся, не вызывает положительных эмоций; она становится чрезмерно тяжелой, затрудняет обучение и, собственно, жизни учащихся, обрекая их нанеудачи.

5.5. Негативная Я-концепция. Самооценка ребенка и восприятие себя в значительной мере определяет его поведение и успеваемость. Если в учебных ситуациях ребенок будет получать преимущественно отрицательный опыт, то вполне возможно, что у него сформируется не только негативное представление о себе как ученике, но и негативная общая самооценка. В случае неуспеха на каком-то этапе обучения у школьника низка вероятность того, что он будет иметь успехи в будущем.

5.6. Оценка знаний. Низкий уровень знаний или несостоятельность донести свои знания до учителя наказываются плохой оценкой и моральным осуждением, а методы наказания вместо того, чтобы мобилизовать школьника на активное обучение, окончательно его деморализуют и приводят к еще большему отставанию, которое, в свою очередь, влечет за собой негативные оценки.

6. Неадаптированность обучения в психологических, физиологических ииндивидуальных особенностях учащихся. Успехи ученика существенно определяются также и тем, насколько в обучении учитываются законы человеческой психологии, физиологии, а также личности каждого ученика [14, 47].

Таким образом, неуспеваемость школьников связана с их индивидуальными особенностями и с теми условиями, в которых происходит их развитие. Поэтому причины возникновения неуспеваемости у каждого отдельного ученика своеобразны.

Исходя из анализа литературы, в дипломном исследовании мы, вслед за А.С. Безруковой, под неуспеваемостью будем понимать несоответствие подготовки учащихся обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитании познавательных отношений.

В соответствии с классификацией Мухиной В.С., младший школьный возраст (с 6-7 до 9-10 лет) определяется важным внешним обстоятельством в жизни ребенка - поступлением в школу. В настоящее время школа принимает, а родители отдают ребенка в 6-7 лет. Школа берет на себя ответственность определить готовность ребенка к начальному обучению через формы различных собеседований. Семья принимает решение о том, в какую начальную школу отдать ребенка: государственную или частную.

Особое значение следует придать анализу возрастного периода, ведь именно в нем сочетаются внутренние и внешние факторы, которые определяют закономерности психологического развития конкретного возрастного этапа. Внутренними факторами развития ребенка можно считать «внутреннюю позицію младшего школьника» [17, 22]. Сущность данного понятия характеризуется отношением ребенка к тому объективному положению, которое он реально занимает в жизни. Составляющие элементы внутренней позиции ребека выстраиваются на его опыте, возможностях, потребностях, стремлениях и охватывают отношения младшего школьника к действительности, к другим и самому себе. Изменения, которые происходят с ребенком до конца возрастного периода, обозначаются как психологические новообразования, которые отражаются на развитии психических процессов, личностном росте и самосознании.

Младший школьный возраст обещает ребёнку новые достижения в новой сфере человеческой деятельности – учении. В этом возрасте ребёнок проходит через кризис развития, связанный с объективным изменением социальной ситуации развития. Новая социальная ситуация вводит ребёнка в строго нормированный мир отношений и требует от него организованной произвольности, ответственности за дисциплину, за развитие исполнительских действий, связанных с обретением навыков учебной деятельности, а также за умственное развитие. Поэтому новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребёнка и выступает для него стрессогенной. У каждого ребёнка, поступающего в школу, повышается психическая напряженность. Это отражается не только на физическом состоянии, здоровье, но и на поведении ребёнка.

До школы индивидуальные особенности ребёнка могли не мешать его естественному развитию, так как принимались и учитывались близкими людьми. В школе происходит стандартизация условий жизни ребёнка, в результате которой выявляется множество отклонений от предначертанного пути развития. Эти отклонения ложатся в основу детских страхов, снижают волевую активность, вызывают угнетенные состояния и т.д. Ребёнку предстоит преодолеть навалившиеся на него испытания [15].

Объективная трудность обучения и воспитания младших школьников состоит в том, что они не могут помочь в этом взрослому, так как не умеют дать обратную связь, не знают, как ответить на несправедливость, критику, жесткий контроль, чрезмерную опеку, как объяснить, что задевает и обижает их, что мешает хорошо учиться и дружить со сверстниками.

Конечно, есть дети с высокой личностной рефлексией, способные анализировать то, что с ними происходит, и говорить об этом. Но они не типичны для своего возраста и, скорее, обгоняют сверстников в развитии.

Главная особенность внутреннего мира младшего школьника - в том, что он ещё мало знает о содержании своих переживаний, поскольку они не в полной мере оформлены. На трудности дома и в школе ребёнок чаще всего отвечает острыми эмоциональными реакциями, такими, как гнев, страх, тоска или вегетативные и другие нарушения. Явления школьной дезадаптации нередко проявляются в повышении температуры, дневном энурезе, рвоте. Конфликты в семье вызывают у детей слезливость, расстройство внимания, ночной энурез.

Ребёнок 6-9 лет ещё не способен соотнести в полной мере свои реакции с причинами, их вызывающими. Бесполезно просить его об этом. Нужна специальная работа, чтобы родители и учителя вместе с психологом вникли в проблемы ребёнка, его переживания.

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом определяющими для последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы.

Необходимо отметить, что теоретический анализ возрастного периода развитиия детей младшего школьного возраста встречаем в рассуждениях А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, С. Костюка, С.Д. Максименко и других, которые обосновали развитие психики ребенка через приобщение его к учебной деятельности [15, 120]. Ведь новая социальная позиция школьника позволяет управлять своим поведением, умственной деятельностью, мировоззрением и овладеть ведущей в младшем школьном возрасте деятельностью - учебной. Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что ведущая деятельность обусловливает существенные изменения в развитии психических процессов и личностные новообразования в возрастном созревании ребенка, а возрастной критерий готовности к школе отличается определенными особенностями.

Выражая мнение В.Г. Хозиева относительно негативных эмоциональных состояний младших школьников, необходимо вспомнить об их влиянии на деятельность. Многочисленные исследования влияния эмоционального стресса на деятельность детей встречаем в трудах В.Г.Хозиева, основное содержание которых заключается в том, что умеренные величины эмоционального напряжения способствуют продуктивной деятельности и целенаправленному поведению [51, 176]. Однако стоит вспомнить, что в трудах Е.С.Полата рассматривается несколько иная направленность дезорганизующего влияния эмоций. Как следствие, происходят изменения в мышлении, памяти, воображении, а также в эмоциональном поведении.

Развитие неуспеваемости зависит от генезиса психологической готовности к школе, которую следует анализировать через различные дошкольные виды деятельности, такие как: сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, дидактические игры, рисование, лепка и т.д. Дополняющим аргументом выступает необходимость системно читать детскую литературу, полноценно общаться со взрослыми и сверстниками. Поэтому, по нашему мнению, в рамках игры как главной деятельности дошкольников развивается мотивация, интеллект ребенка, который необходим и достаточен для начала обучения в школе. В связи с этим, игра поэтапно себя исчерпывает и абсолютно логично происходит переход к учебной деятельности. Однако, следует подчеркнуть, что не все дети своевременно включаются в процесс учебной деятельности, они длительное время находятся под влиянием мнимых игровых действий.

Генетический переход учащихся младшего школьного возраста к учебной деятельности проходит достаточно сложно, поскольку они не всегда объективно воспринимают новую роль. Однако стоит согласиться с мнением Е.А. Покосенко о целеполагания учащихся младшего школьного возраста, где они с пониманием воспринимают учебные задачи и при этом развивают в себе самостоятельность и инициативность. Как известно, качественные изменения в самостоятельности ребенка не определяются возрастом, а только при добросовестном отношении к учебным задачам и формированию умений предвидеть, планировать и успешно осуществлять контроль и адекватно оценивать результаты своей работы [22, 16].

Важной причиной учебной неуспеваемости, по мнению Т.П. Сальниковой, считается неэффективность педагогической деятельности учителя[20, 18].

Понятно, что с началом школьного обучения происходят сложные изменения социально-психологического и физиологической жизни ребенка. В первый период обучения явными становятся начальные школьные трудности, усталость и переутомление, которые негативно сказываются на здоровье ребенка и непосредственно влияют на познавательную активность.

Довольно существенные причины формирования неуспеваемости учеников связанны с особенностями учебного процесса школы. Как утверждали классики педагогической теории Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский и ряд других, важной особенностью учебного процесса является система знаний, которые ученик получит. Стоит согласиться с данными суждениями и, безусловно, каждый педагог мечтает достичь максимального усвоения познавательной информации учениками.

Логическим объяснением высказанных утверждений выступают соображения В.С. Кукушкиной по сути основных структурных компонентов учебной деятельности, к которым относят потребности, мотивы, учебные задачи, действия и операции, а специфической особенностью потребностей и мотивов считается теоретическое отношение к действительности [21, 49].

Обобщая роль влияния учебного процесса на показатели учебной успеваемости младших школьников, уместно высказать следующие суждения: от мастерства учителя, правильно использованного стиля преподавания, подобранных методов предоставления информации и способов воздействия на ученика зависит результат учебной деятельности.

Анализируя сущность данной проблематики, необходимо констатировать, что на причины неуспеваемости учеников влияют особенности воспитания ребенка в семье. Как уже было нами отмечено, влияние гиперопеки, предвзятое отношение к возможностям ребенка, чрезмерный контроль за результатами обучения может привести к потере познавательной мотивации, эмоционального и интеллектуального истощения, снижению самооценки или при определенных обстоятельствах ее завышению, что в результате повлечет неуспеваемость и нервно-психологические расстройства.

Причина сложности обучения и неуспеваемости школьников младших классов часто связана с задержкой психического развития детей. Как утверждает исследователь данной проблемы Е.Ю. Никифорова, группа таких детей чрезвычайно различна и начинает свое существование еще с дошкольного периода [16, 46].

К основным причинам неуспеваемости учащихся младшего школьного возраста можно отнести следующие:

1. Информационно-репродуктивные, которые характеризуются наличием пробелов в фактических и специальных знаниях для данного предмета, в отсутствии умений, что не позволяет охарактеризоватьсущественные элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а также осуществить необходимые практические действия, используя уже приобретенные учащимися знания.

2. Информационно-поисковые, характеризующиеся наличием пробелов в навыках учебно-познавательный деятельности, которые снижают темп работы настолько, что ученик не может за отведенное время овладеть необходимым объемом знаний, умений,навыков.

3. Личностно-волевые, при которых ученик имеет недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, что не позволяет ему проявлять самостоятельность, высокую мотивированность, настойчивость, организованность и другие качества, необходимые для успешного обучения.

Но если основные причины неуспеваемости учеников можно сгруппировать в три основные категории, то генезис этих причин выглядит гораздо сложнее.

По происхождению их можно разделить на внутренние для школьника и внешние.

Внутренние относительно школьника факторы неуспеваемости следующие:

1) недостатки биологического развития: дефекты чувственных органов; соматическая ослабленность; особенности высшей нервной деятельности, негативновлияют на обучение; психологические отклонения;

2) недостатки психического развития личности: слабое развитие эмоциональной сферы личности; отсутствие положительных познавательных интересов, мотивов, потребностей;

3) недостатки воспитанности личности: недостатки в развитии нравственных качеств; недостатки в отношении личности к учителям, коллективу, семье, других людей и т.п.

Внешние по отношению к школьнику факторы неуспеваемости следующие:

1) недостатки образованности личности: пробелыв знаниях и специальных умениях; пробелы внавыках учебного труда;

2) недостатки опыта влияния школы: недостатки процесса обучения, учебных пособий и т.д.; недостатки воспитательных воздействий школы(учителей, коллектива, учащихся и т.д.);

3) недостатки влияния внешкольной среды: недостатки влияния семьи (неправильно выбранные методы воспитания, насилиев семье, насилие над ребенком); недостатки влияния сверстников; недостатки влияния культурно-производственного окружения [4].

Отдельно стоит вопрос низкой мотивированности учащихся к учебной деятельности. И хотя в ребенке достаточно сильно выраженно желание познавать окружающий мир, самостоятельно или воспользовавшись помощью учителей на уроках, все равно, существует много факторов, которые могут это желание подавлять.

В таких случаях ученики с низкой мотивацией часто довольствуются тем, чтобы просто избавиться от той или другой работы; желание познавать окружающий мир становится нечетким и размытым. Среди причин низкой мотивации главными являются: недостаточная заинтересованность (ученик убежден, что школьная тработа не важна и не имеет никакого отношения к его жизни и интересам); страх перед неудачей (ученик боится оказаться в неудобном положении перед своими товарищами и учителем и считает, что безопаснее избежать риска и даже не пытаться попробовать выполнить работу на высоком уровне), ложные ценности (ученику важнее соответствовать определенным гендерным представлениям, чем быть успешнымв обучении); учебные проблемы (ученик пытается сравниться со своими одноклассниками, которые хорошоучатся, однако может легко показаться после неудачи), недостаточные или чрезмерные нагрузки (равнодушие к школьной работе может быть вызвано задачами, уровень которых ниже уровня способностей ученика или слишком высокий), потребность внимания (ученик может пытаться привлечь внимание преподавателя и получить поддержку от него), эмоциональное переутомление (при недостаточном интересе к учебе или неумении сосредоточиться могут наступить переутомление или начаться депрессия); низкие ожидания (низкие академические ожидания родителей или преподавателей могут вызвать недостаточное усердие ученика в достижении успеха), выражение недовольства (низкая успеваемость ученикав школе может быть своеобразным актом протеста противдавления со стороны родителей, которые требуют слишком высоких результатов в обучении).

После поступления в школу у детей явно заметны трудности обучения, которые проявляются торможением логического мышления, сложностью учебной работы и т.п. Особенность такого проявления объясняется определенными причинами и требует индивидуальной оценки. Временная задержка психического развития может возникнуть у ребенка по разным причинам, о которых мы уже упоминали. Чаще всего, это патология беременности и родовые травмы, плохая наследственность, тяжелые заболевания раннего возраста.

Важное значение имеют недостатки социальной сферы, в которой воспитывается ребенок. Здесь существенную роль играет дефицит материнской любви, родительского внимания, недостаточное количество познавательной информации. Уместно вспомнить о влиянии массовых культур современного общества, глобализационные процессы, которые осуществляют невротическое реагирование ребенка на определенные ситуации.

Масштабность влияния негативных факторов отражается на первых школьных трудностях, среди которых заметными выступают недостаточные знания, умения и т.д. Поведение таких детей отличается привередливостью, игровыми интересами, стремлением к собственному удовольствию. Познавательные процессы не интересуют данных учащихся, им не хватает сосредоточенности, внимательности, что проявляется расстройствами внимания, памяти и приводит к желанию менять вид деятельности. В связи с этим, наблюдается речевое и моторное возбуждение, которое приводит к неэффективному усвоения навыков чтения, письма и математического вычисления.

Таким образом, следует отметить, что проблема неуспеваемости детей младшего школьного возраста является комплексной и требует решения сразу по ее проявлению. Именно в младшем школьном возрасте формируется мотивация к учебной деятельности, возникают первые трудности с освоением учебного материала. В этот период следует выстроить систему комплексного взаимодействия «учитель-ученик-родитель», которая будет направлена на преодоление причин и последствий неуспеваемости.

1.3 Условия преодоления неуспеваемости в младшем школьном возрасте

Рассматривая педагогические условия преодоления неуспеваемости, стоит отметить системный характер работы с такой категорией детей.

Выделяют две группы условий преодоления неуспеваемости: педагогические и психологические. Педагогические условия рассматриваются как система важных требований-ориентиров, соблюдение которых обеспечивает эффективность и качество функционирования педагогического процесса. Психологические условия - методологические установки, характеризующие законы развития психики.

Как общие условия преодоления неуспеваемости детей младшего школьноговозраста выступают принципы диагностики и коррекции, а именно [1; 3; 5; 6]:

1) комплексный и системный подход к диагностике и коррекции;

2) учет возрастных, индивидуальных особенностей личности ребенка и социально-педагогически-психологической ситуации его развития;

3) профессиональная компетентность и разделение функций в процессе диагностики и коррекции;

4) опора на положительное в личности ребенка и ориентация на гармоничное развитие;

5) единство и взаимодополнение педагогических методов работы.

Как конкретные (специальные) педагогические условия преодоления неуспеваемости выступают методы психолого-педагогической диагностики и коррекции. Методы педагогической диагностики реализовались с помощью таких «общих средств» [1; 3; 5; 6]:

- Объективность, предотвращение предвзятости, выявления доминирующих тенденций, изучение состояний и процессов развития ребенка;

- Диагностика целостной индивидуальности;

- Единство изучения ребенка и микросреды;

- Связь и взаимодополнения педагогических методов;

- Валидность, надежность и корректность;

- Сотрудничество с ребенком;

- Изучение ребенка в процессе деятельности и общении;

- Предоставление ребенку необходимого общественного пространства для лучшего проявления своей индивидуальности.

Методы педагогической коррекции реализовались с помощью таких «общих средств » [1, 3]:

1) принцип гуманизма и психолого-педагогического оптимизма;

2) учет нормативности возрастного развития;

3) учет зоны ближайшего развития;

4) системность развития и интеграции психики; параллельность коррекционных воздействий на ребенка и его микросреду;

5) принцип принятия ребенком коррекционных воздействий, ее включение в коррекционные мероприятия;

6) рефлексия процесса и результатов коррекции;

7) сравнение результатов продвижения ребенка в коррекционном процессе.

Более подробно остановимся на условиях преодоления неуспеваемости. Методика педагогической помощи неуспевающим детям строится, исходя из понимания педагогического содержания неуспеваемости, на основе диагностики, ее признаков и проявлений у конкретного ребенка. Исходя из этого, главными направлениями помощи ребенку будет работа по формированию свойств субъекта самосознания, общения и учебной (игровой) деятельности, а выбор конкретных программ осуществляется на диагностической основе.

Проанализируем группу педагогических условий преодоления неуспеваемости детей младшего школьного возраста в условиях общеобразовательной школы:

1. Условия стимулирования к мотивации учебно-познавательной и игровой деятельности (средства: познавательные игры, создание ситуации эмоционального волнения, ситуации опоры на жизненный опыт, ситуации успеха).

2. Условия для организации жизни и деятельности детского коллектива (средства: личная и групповая перспектива, коллективные игры, коллективно-единые требования, коллективные соревнования, коллективного самообслуживания).

3. Условия общения и взаимодействия в различных ситуациях (средства: уважение, педагогические требования, убеждения, понимание, доверие, сочувствие, побуждения, педагогическое предостережение, анализ поступка, решения конфликтной ситуации).

4. Условия педагогического воздействия и стимулирования к активности (средства: пример, объяснения, ожидание радости, снятие напряжения, обращение к самолюбию, самоуважению, любви, стыда, чувство прекрасного, требовательность, внушение, поощрение).

5. Условия коррекции дисгармоничного развития (средства: взаимопонимание; сочувствие педагога - классного руководителя; рационализация учебно-воспитательного процесса; повышение культурно-образовательных возможностей неуспевающих детей; личная перспектива как фактор, влияющий на веру ребенка в свои возможности).

6. Условия коррекции высокой тревожности, способствующие развитию социальной рефлексии, преодолению трудностей в общении, неадекватном поведении и повышении социального статуса педагогически запущенного ребенка (средства: формирование осознанных и действующих мотивов поведения; анализ конфликтной ситуации, в которую ребенок постоянно попадает; дальнейшее положительное влияние авторитета педагога - классного руководителя на отношения ребенка со своими сверстниками).

7. Условия коррекции игровых и реальных отношений детей, развитие комплекса игровых способностей, побуждение игровой и учебно-познавательной мотивации (средства: положительное стимулирование; авансированный успех; парциальные оценки результатов игровой или учебной деятельности ребенка).

8. Условия влияния на формирование свойств субъекта игровой деятельности (средства: руководство ролевых взаимодействий детей в игре, ролевые диалоги педагога-классного руководителя с неуспевающими детьми, творческое самовыражение ребенка в игре, обогащение предметной среды).

9. Условия учета типологических особенностей личности неуспевающих детей младшего школьного возраста (средства: наглядные опоры в обучении; комментируемое управление; поэтапное формирование умственных действий; учебные ситуации с элементами новизны, интереса, опоры на жизненный опыт).

10. Условия учета «нарушения образа Я», нарушение развития самосознания (средства: выборочное игнорирование негативных поступков ребенка, эмоциональное поглаживание, «ожидание завтрашней радости»; психологический массаж; идентификация; зеркальное отражение; подтверждение уникальности ребенка; развитие позитивного восприятия других; самовнушение ребенка).

Из приведенного списка групп условий преодоления неуспеваемости детей младшего школьного возраста нами были выбраны три наиболее эффективных направления преодоления неуспеваемости детей младшего школьного возраста:

1) осуществление когнитивного развития на основе развития познавательных психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения;

2) создание положительного эмоционального настроя на уроке за счет использования игровых ситуаций и дифференцированных заданий.

3) развитие устойчивости внимания на основе использования сюжетных, коммуникативных игровых методов, упражнений.

Неуспеваемость детей младшего школьного возраста является актуальной проблемой современного образования, что связано, в первую очередь, с многообразием причин и негативными последствиями неуспеваемости, возникающей на этапе обучения младшего школьника. Исходя из анализа литературы, в дипломном исследовании мы, вслед за А.С. Безруковой, под неуспеваемостью будем понимать несоответствие подготовки учащихся обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитании познавательных отношений.

Особенностями неуспеваемости детей младшего школьного возраста является отсутствие мотивации к учебной деятельности, высокая тревожность, чрезмерная загруженность и педагогическая запущенность детей.

Проблему преодоления неуспеваемости детей младшего школьного возраста необходимо решать путем создания педагогических условий, которые реализуются педагогическими средствами групповой и индивидуальной работы с детьми на основе дидактических принципов.

К педагогическим методам и средствам оптимизации процесса обучения неуспевающих детей младшего школьного возраста, мы относим:

а) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной и игровой деятельности (средства - познавательные игры, создание ситуации эмоционального переживания, ситуации заинтересованности, ситуации опоры на жизненный опыт, ситуации успеха);

б) методы организации жизни и деятельности детского коллектива (средства - личная и групповая перспективы, коллективно-единые требования, коллективные соревнования), методы общения и взаимодействия в различных ситуациях (средства - уважение, убеждения, понимание, доверие, побуждения, педагогическое предупреждение, сочувствие, решение конфликтных ситуаций, анализ поступков);

в) методы педагогического воздействия и стимулирования активности ребенка (средства - разъяснение, ожидания радости, снятие напряжения, самоуважение, внушение).

Условиями для преодоления неуспеваемости являются:

1) осуществление когнитивного развития на основе развития познавательных психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения;

2) создание положительного эмоционального настроя на уроке за счет использования игровых ситуаций и дифференцированных заданий.

3) развитие устойчивости внимания на основе использования сюжетных, коммуникативных игровых методов, упражнений.

Собственно совершенствование учебно-воспитательного процесса, использование различных методов, форм, средств по преодоленимю неуспеваемости детей младшего школьного возраста происходит через сотрудничество с семьей неуспевающих учеников и помогает учителям методически и дидактически верно организовать работу с детьми младшего школьного возраста.

Эмпирическое исследование по проблеме преодоления неуспеваемости в начальной школе осуществлялось на основе гипотезы исследования предположения о том, что для преодоления неуспеваемости младших школьников, необходимо соблюдать следующие педагогические условия:

1) осуществление когнитивного развития на основе развития познавательных психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения;

2) создание положительного эмоционального настроя на уроке за счет использования игровых ситуаций и дифференцированных заданий.

3) развитие устойчивости внимания на основе использования сюжетных, коммуникативных игровых методов, упражнений.

Исследование проводилось в три этапа:

1. Констатирующий этап – проведение диагностики уровня успеваемости в начальной школе, обработка результатов, анализ результатов исследования.

2. Формирующий этап – разработка и апробация экспериментльной программы, направленной на преодоление неуспеваемости детей младшего школьного возраста.

3. Контрольный этап – проведение повторной диагностики, сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов исследования.

База исследования: экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ Новоленинская СОШ, Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новоленино. В исследовании приняли участие ученики 4 класса в количестве 15 человек.

Критериями уровня успеваемости детей являются:

1. результаты учебной деятельности;

2. сформированность понятий, способность вычленять основные, существенные признаки, умение понимать значение противоположного, подбирать антонимы, умение обосновать свой выбор, умение предлагать и обосновывать различные решения;

3. устойчивость внимания.

Целью констатирующего этапа эксперимента является определение исходного уровня успеваемости учеников младшей школы.

В качестве основных критериев оценки успеваемости выделим следующие:

1. Содержательный - овладение детьми доступным их возрасту объёмом знаний и понятий;

2. Мотивационно-потребностный – выражается в стремлении к получению знаний, потребности познавать новое.

3. Деятельный компонент - реализация знаний и навыков в повседневной деятельности.

Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки учащихся.

Для диагностики уровня успеваемости младших школьников мы использовали следующие методики:

1.Анализ результатов учебной деятельности испытуемых, позволяющий выявить уровень успешности обучения испытуемых, определить средний балл успеваемости и, соответственно, уровень неуспеваемости для каждого ученика.

2. Методика «Противоположности» с целью оценки сформированности у ребёнка мыслительных операций отвлечения, обобщения, абстрагирования, систематизации и т.д.

3. Методика «Корректурная проба» Б. Бурдона, предназначенная для оценки концентрации и устойчивости внимания.

Полученные результаты при анализе учебной деятельности испытуемых представлены в Приложении 5. Представленные результаты являются индивидуальными, они получены в результате анализа отметок по чтению, математике, знакомству с окружающей средой, английскому языку, музыке. На основе представленных данных расчитан средний результат для каждого ученика.

Наблюдения за деятельностью 6-ти отобранных детей на уроках математики фиксировались в именных протоколах. Образец протокола приведен ниже, заполненные протоколы – Приложение №6

Обобщенные результаты по классу представлены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Распределение уровня успеваемости учеников 4 класса по методике анализа уровня успеваемости

| Уровень успеваемости | Количество учащихся | |

| % | абс. Число | |

| Высокий | 20 | 3 |

| Средний | 20 | 3 |

| Низкий | 60 | 9 |

Из таблицы видно, что у 20% испытуемых (3 чел.: Петя Д., Катя О., Нина О.) наблюдается высокий уровень успеваемости. Респонденты имеют высокий уровень успеваемости по чтению, английскому языку, музыке, знакомство с окружающей средой.

20% испытуемых (3 чел.: Филлип Е., Ульяна М., Настя Л.) имеют средний уровень успеваемости. Эти дети имеют отличные знания по чтению, по остальным предметам их знания можно оценить как хорошие.

60% испытуемых (9 чел.: Аня А., Катя Н., Настя С., Уля К., Паша А., Саша А., Игорь В., Яна Н., Петя П.) имеют низкий уровень успеваемости. Эти дети имеют удовлетворительные знания по большинству предметов.

Проведем анализ результатов по методичке «Противоположности».

Детей разделили на три группы в зависимости от уровня успеваемости:

- низкий уровень (средний балл от 1 до 1,5);

- средний уровень (от 1,6 до 2,1 баллов);

- высокий уровень (от 2,2 до 3,0 баллов).

Результаты диагностики по методике «Противоположности» представлены в Таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Распределение уровня успеваемостиучеников 4 класса по методике «Противоположности»

| Уровень успеваемости | Количество учащихся | |

| % | абс. Число | |

| Высокий | 20 | 3 |

| Средний | 40 | 6 |

| Низкий | 40 | 6 |

Из таблицы видно, что у 20% испытуемых (3 чел.: Петя Д., Катя О., Нина О.) наблюдается высокий уровень успеваемости. У этих детей сформированы способности вычленять основные, существенные признаки, они умеют понимать значение противоположного, подбирать антонимы, умеют обосновать свой выбор, умеют предлагать и обосновывать различные решения.

40% испытуемых (6 чел.: Филлип Е., Ульяна М., Настя Л., Катя Н., Настя С., Аня А.) имеют средний уровень успеваемости. У этих детей сформированы способности вычленять основные, существенные признаки на среднем уровне, они умеют понимать значение противоположного, подбирать антонимы, в большинстве случаев умеют обосновать свой выбор, часто могут обосновывать различные решения.

40% испытуемых (6 чел.: Уля К., Паша А., Саша А., Игорь В., Яна Н., Петя П.) имеют низкий уровень успеваемости. У этих детей плохо сформированы способности вычленять основные, существенные признаки, они затрудняются понимать значение противоположного, им трудно подбирать антонимы, часто не умеют обосновать свой выбор, часто не могут обосновывать различные решения.

Далее была проведена Методика «Корректурная проба» (Б. Бурдон), предназначенная для оценки концентрации и устойчивости внимания.

Результаты представим в виде Таблицы 2.3.

Таблица 2.3.

Распределение устойчивости вниманияучеников 4 класса по методике «Корректурная проба»

| Устойчивость внимания | Количество учащихся | |

| % | абс. Число | |

| Ниже среднего устойчивость внимания | 14 | 2 |

| Средняя устойчивость внимания | 66 | 10 |

| Высокая устойчивость внимания | 20 | 3 |

Исходя из таблицы видно, что у 20% испытуемых (3 чел.: Петя Д., Катя О., Нина О) наблюдается высокий уровень устойчивости внимания. У этих детей выскокая способность концентрировать внимания, и они могут долго удерживать внимание.

66% испытуемых (10 чел.: Филлип Е., Ульяна М., Настя Л., Катя Н., Настя С.Аня А.) имеют среднюю устойчивости внимания. Это значит, что дети могу удерживать внимание около 15 мин.

14% испытуемых (6 чел.: Яна Н., Петя П.Уля К., Паша А., Саша А., Игорь В) имеют ниже среднего устойчивость внимания. Такие дети могут сохранять внимание только 5 мин.

Обобщающие показатели по трем методикам представим в виде Рисунка 2.1.

Рис. 2.1.Обобщенные показатели диагностики уровня успеваемости

Таким образом, проведя диагностическое исследование уровня успеваемости детей по трем методикам, было определено, что больше половины детей имеют низкие показатели успеваемости, им трудно концентрировать внимание, поэтому необходимо проводить учебные занятия по повышению уровня успеваемости детей 4 класса.

Если усреднить полученные результаты по трем методикам, то получим, что 20% детей имеют высокие показатели успеваемости, 38% детей имеют низкие показатели успеваемости, а 42% детей имеют средние показатели успеваемости.

2.2 Программа эксперимента, направленная на преодоление неуспеваемости в младшем школьном возрасте

На формирующем этапе эксперимента (октябрь 2015 г. – апрель 2016 г.), велась работа по преодолению неуспеваемости учащихся 4 класса, а также по повышению уровня успеваемости учеников младшей школы по математике, чтению и русскому языку с использованием технологии дифференцированного обучения.

Дифференцированный подход понимается как целенаправленное педагогическое воздействие на группы учащихся, существующие в сообществе детей как его структурные или неформальные объединения или выделяющиеся педагогом по индивидуальным, личностным качествам учеников.

Учебные предметы, вошедшие в состав программы, являются основными в структуре начального образования. Программа эксперимента, направленного на преодоление неуспеваемости детей 4 класса, представлена в Таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Программа эксперимента

|

№ те мы

| Тема урока | Цели урока | Этапы урока | Методы и приемы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Уроки математики | ||||

| № 1 | Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1. | Сформировать понятие умножения; Обозначить особенности умножения на 0 и 1 мотивация к учебной деятельности за счет использования игровых ситуаций и дифференцированных заданий на уроках | Основная часть: Обобще-ние и систематиза-ция знаний и умений, связь новых с ранее полученны-ми и сформиро-ванными. | Методы дифференциального обучения |

Продолжение таблицы 2.4

|

№ те мы

| Тема урока | Цели урока | Этапы урока | Методы и приемы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Уроки математики | ||||

| № 2 | Письменное умножение на однозначное число Закрепление | Научить группировать множители в произведении. Сформировать конкретный смысл умножения и деления, компонентов и результатов умножения и деления, связи между результатами и компонентами умножения и деления. Мотивация к учебной деятельности за счет использования игровых ситуаций и дифференцированных заданий на уроках | Основная часть: Упражнение по отработке навыков. | Методы дифференциального обучения |

| № 3 | Деление числа на произведение | Уметь применять прием письменного умножения и деления при вычислениях Развитие устойчивости внимания | Заключительная часть урока: Обобщение и систематиза-ция знаний и умений, связь новых с ранее полученны-ми и сформиро-ванными. | Групповая дискуссия и диференцированные задания |

| № 4 | Устные приёмы деления для случаев 600 : 20, 5600 : 800 | Уметь применять прием письменного умножения и деления при вычислениях Разввать устойчивость внимания на основе использования сюжетных, коммуникативных игровых методов и упражнений. | Основная часть: Тренировоч-ные упражнения по образцу, алгоритму, инструкции. | Методы, направленные на развитие внимания |

| Уроки русского языка | ||||

| № 5 | Учимся записывать орфографические задачи; | Формирование орфографической зоркости учащихся. Развитие внимания, логического мышления, творческих способностей; | Проверка домашнего задания, направлен-ного на повторение основных понятий, умозаключе-ний, основопола-гающих знаний | Методы дифференциального обучения |

Продолжение таблицы 2.4.

|

№ те мы

| Тема урока | Цели урока | Этапы урока | Методы и приемы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| № 6 | Закрепление нового способа письма с «окошками»; | Закрепление нового способа письма с «окошками».Мотивация к учебной деятельности за счет использования игровых ситуаций и дифференцированных заданий на уроках | Ознакомле-ние с новыми умениями, показ образца формирования. | Игровые методы |

| № 7 | Орфографические задачи, которые легко решать | Познакомить детей со способом выбора букв в окончаниях имен существительных в именительном падеже и в родовых окончаниях глаголов прошедшего времени. Формирование умения анализировать полученные ранее знания, сопоставлять их с новым материалом урока. | Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, а также путей их устранения и совершенство-вания знаний и умений. | Групповая дискуссия и диференцированные задания |

| Уроки окружающего мира | ||||

| № 8 | Мир главазами астронома | Сформировать понятие детей о звездных телах. Развивать устойчивость внимания на основе использования сюжетных, коммуникативных игровых методов и упражнений | Изложение содержания контрольной или проверочной работы | Методы дифференциального обучения |

| № 9 | Мир глазами географа | Сформировать понятие о глобусе и географических объектах. Организация работы, направленной на формирование познавательных психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения | Проверка домашнего задания, направлен-ного на повторение основных понятий, умозаключе-ний, основопола-гающих знаний | Игровые методы |

| № 10 | Экологические проблемы | Познакомить учащихся с последствиями влияния человека на природу, экологическими проблемами, которые необходимо решать на современном этапе. Развитие устойчивости внимания на основе использования сюжетных, коммуникативных игровых методов и упражнений | Формирова-ние, закрепление первичных умений и применение их в стандартных ситуациях - по аналогии. | Методы, направленные на развитие внимания |

На основе предложенной программы, рассмотрим фрагмент дифференцированных заданий для детей. Этот фрагмент содержит задания, способствующие осуществлению работы, направленной на развитие познавательных психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения; мотивация к учебной деятельности за счет использования игровых ситуаций и дифференцированных заданий на уроках; развитие устойчивости внимания на основе использования сюжетных, коммуникативных игровых методов и упражнений.

Тема: Письменное умножение на однозначное число. Закрепление

Цели и задачи: Научить группировать множители в произведении.

Сформировать конкретный смысл умножения и деления, компонентов и результатов умножения и деления, связи между результатами и компонентами умножения и деления.

Мотивация к учебной деятельности за счет использования игровых ситуаций и дифференцированных заданий на уроках

Основная часть. Первичное закрепление.

Фрагмент 1

I группа «сильные» получили следующее задание:

Сравни задачи:

1) В трех вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и втором вагонах вместе 66 пассажиров, а во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне?

2) В трех вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и третьем вагонах вместе 65 пассажиров, а во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне?

- Чем они похожи? Чем отличаются?

- Как ты думаешь, решения этих задач будут совсем разные или в чем-то схожи? Объясни свое мнение.

- Реши задачи и сравни решения. Ты был прав?

- К каждой данной задаче составь свою задачу с таким же решением. Используй другой сюжет и числа.

II группа «средние» получили такое задание:

- Реши задачи и сравни решения:

1) В трех вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и втором вагонах вместе 66 пассажиров, а во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне?

2) В трех вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и третьем вагонах вместе 65 пассажиров, а во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне?

- Чем эти задачи похожи и чем отличаются?

III группа «слабые» получили задание:

- Внимательно прочитай условие задачи и реши ее:

1) В трех вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и втором вагонах вместе 66 пассажиров, а во втором и третьем вагонах вместе 69 пассажиров. Сколько пассажиров в каждом вагоне? В каком вагоне пассажиров больше?

Дифференцируя, таким образом, задания, мы способствуем реализации следующих факторов всестороннего развития ребенка:

формированию сюжетной линии;

реализации права выбора;

творческой направленности действий и др.

Следует отметить, что мотивация детей к учебной деятельности с помощью дифференцированных заданий позволяет детям раскрыть свои знания, не бояться выбирать все более сложные задания. Можно сказать, что в динамике эксперимента, все меньше детей выбирали задания для слабых, а значит у них укрепилась вера в собственные силы, они стали пробовать выполнять более сложные задания, формулировать вопросы по теме, пытаться разбираться, то есть всячески боросться с собственной неуспеваемостью.

2.3 Анализ результатов контрольного этапа экспериментаС целью проверки эффеективности формирующего эксперимента нами был проведен контрольный срез по методикам констатирущего этапа эксперимента.

Оценка успеваемости после проведения формирующей программы показала, что результаты детей значительно улучшились.

Таблица 2.5

Распределение уровня успеваемости учеников 4 класса по методике анализа уровня успеваемости на контрольном этапе

| Уровень успеваемости | Количество учащихся | |

| % | абс. Число | |

| Высокий | 40 | 6 |

| Средний | 50 | 7 |

| Низкий | 10 | 2 |

Из таблицы видно, что у 40% испытуемых (6 чел.: Петя Д., Катя О., Нина О.,Аня А., Катя Н., Настя С.) наблюдается высокий уровень успеваемости. Респонденты имеют высокий уровень успеваемости по чтению, английскому языку, музыке, знакомство с окружающей средой.

50% испытуемых (7 чел.: Филлип Е., Ульяна М., Настя Л.Уля К., Паша А., Саша А., Игорь В.) имеют средний уровень успеваемости. Эти дети имеют отличные знания по чтению, по остальным предметам их знания можно оценить как хорошие.

60% испытуемых (2 чел.: Яна Н., Петя П.) имеют низкий уровень успеваемости. Эти дети имеют удовлетворительные знания по большинству предметов.

Результаты диагностики по методике «Противоположности» представлены в Таблице 2.6.

Таблица 2.6

Распределение уровня успеваемостиучеников 4 класса по методике «Противоположности» на контрольном этапе

| Уровень успеваемости | Количество учащихся | |

| % | абс. число | |

| Высокий | 35 | 5 |

| Средний | 40 | 6 |

| Низкий | 25 | 4 |

Из таблицы видно, что у 35% испытуемых (5 чел.: Петя Д., Катя О., Нина О., Уля К., Паша А.) наблюдается высокий уровень успеваемости. У этих детей сформированы способности вычленять основные, существенные признаки, они умеют понимать значение противоположного, подбирать антонимы, умеют обосновать свой выбор, умеют предлагать и обосновывать различные решения.

40% испытуемых (6 чел.: Филлип Е., Ульяна М., Настя Л., Катя Н., Настя С., Аня А.) имеют средний уровень успеваемости. У этих детей сформированы способности вычленять основные, существенные признаки на среднем уровне, они умеют понимать значение противоположного, подбирать антонимы, в большинстве случаев умеют обосновать свой выбор, часто могут обосновывать различные решения.

25% испытуемых (3 чел.: Саша А., Игорь В., Яна Н., Петя П.) имеют низкий уровень успеваемости. У этих детей плохо сформированы способности вычленять основные, существенные признаки, они затрудняются понимать значение противоположного, им трудно подбирать антонимы, часто не умеют обосновать свой выбор, часто не могут обосновывать различные решения.

Далее была проведена Методика «Корректурная проба» (Б. Бурдон), предназначенная для оценки концентрации и устойчивости внимания.

Результаты представим в виде Таблицы 2.7.

Таблица 2.7.

Распределение устойчивости вниманияучеников 4 класса по методике «Корректурная проба» на контрольном этапе

| Устойчивость внимания | Количество учащихся | |

| % | абс. Число | |

| Ниже среднего устойчивость внимания | 30 | 4 |

| Средняя устойчивость внимания | 50 | 8 |

| Высокая устойчивость внимания | 20 | 3 |

Исходя из таблицы видно, что у 30% испытуемых (4 чел.: Петя Д., Катя О., Нина О.,Яна Н) наблюдается высокий уровень устойчивости внимания. У этих детей выскокая способность концентрировать внимания, и они могут долго удерживать внимание.

50% испытуемых (8 чел.: Филлип Е., Ульяна М., Настя Л., Катя Н., Настя С.Аня А.,Петя П.Уля К) имеют среднюю устойчивости внимания. Это значит, что ьдети могу удерживать внимание около 15 мин.

20% испытуемых (3 чел.: Паша А., Саша А., Игорь В) имеют ниже среднего устойчивость внимания. Такие дети могут сохранять внимание только 5 мин.

Сводные показатели на констатирующем и контрольном этапах эксперимента приведены на рис. 2.8-2.10.

Анализ результатов учебной деятельности испытуемых приведен на Рис. 2.8.

Таким образом, результаты контрольного эксперимента подтверждают рост уровня успеваемости. Мы видим, что количество детей с высоким уровнем успеваемости возросло на 20%, количество детей со средним уровнем возросло на 30%, количество детей с низким уровнем успеваемости снизилось на 50%.

Рис. 2.2. Распределение уровня успеваемости учеников 4 класса по методике анализа уровня успеваемости

Проведем анализ результатов по методичке «Противоположности».

Рис. 2.9. Распределение уровня успеваемости учеников 4 класса по методике «Противоположности»

Таким образом, результаты контрольного эксперимента подтверждают рост уровня успеваемости. Мы видим, что количество детей с высоким уровнем успеваемости возросло на 15%, количество детей с низким уровнем успеваемости снизилось на 15%.

Контрольный срез по методике «Противоположности» также подтверждает эффективность формирующего этапа исследования.

Далее была проведена Методика «Корректурная проба» Б. Бурдона, предназначенная для оценки концентрации и устойчивости внимания.

Рис. 2.10. Распределение устойчивости внимания учеников 4 класса по методике «Корректурная проба»

Мы видим, что количество детей с высоким уровнем устойчивости внимания возросло на 16%, количество детей со средним уровнем устойчивости внимания снизилось на 16%.

Таким образом, можно сделать вывод, что устойчивость внимания повысилась, результаты контрольного эксперимента подтверждают рост уровня успеваемости.

Можно сказать, что наблюдается положительная динамика снижения неуспеваемости детей младшего школьного возраста.

Следует отметить, что когнитивный критерий подразумевает использование методики оценки результатов учебной деятельности до и после проведения эксперимента.

Эмоциональный критерий подразумевает создание положительного эмоционального климата в классе за счет использования дифференцированных заданий и создания положительного климата в классе и оценивается по методике «Противоположности».

Критерий устойчивости внимания подразумевает оценку устойчивости внимания детей до и после эксперимента по методике «Корректурная проба».

Выводы по второй главе

Эмпирическое исследование было проведено в три этапа. На первом констатирующем этапе эксперимента была проверена устойчивость внимания учащихся экспериментального класса; определен уровень подготовки учащихся; проведено наблюдение за деятельностью выбранных учащихся на уроках математики, русского языка и чтения. Было выявлено, что всего 20% учащихся имеют высокий уровень устойчивости внимания.

На формирующем этапе (октябрь 2015 г. – апрель 2016 г.) велась работа по преодолению неуспеваемости, а также по повышению уровня математических знаний, с использованием технологии дифференцированного обучения.

Затем был проведен контрольный срез, который показал, как изменились знания учащихся после проведения формирующего эксперимента.

Сравнительный анализ поименных протоколов констатирующего и контрольного этапов показал, что все испытуемые изменили свое отношение к допущенным ошибкам: прежние страх и напряженность уступили место интересу и потребности в анализе этих ошибок.

В дипломной работе нами была поставлена цель выявить и экспериментально проверить эффективные условия преодоления неуспеваемости младших школьников в учебной деятельности.

Стремительные изменения в социальной сфере современной жизни требуют развития целого ряда навыков, формирование которых, учитывая период младшего школьного возраста, как особенно важный и активный период развития личности ребенка, необходимо начинать уже в дошкольном возрасте. К таким навыкам относится умение логически и образно мыслить, умение концентрировать внимание.

В связи с этим, актуальным является вопрос преодоления неуспеваемости детей младшего школьного возраста в учебной деятельности.

Практические аспекты преодоления неуспеваемости были исследованы в четвертом классе общеобразовательной школы.

Экспериментально доказано, что использование занятий разного уровня сложности в процессе преодоления неуспеваемости эффективно влияет на процесс усвоения математических знаний и личностное развитие детей младшего школьного возраста.

Таким образом, наша гипотеза о том, что преодоление неуспеваемости младших школьников будет достаточно эффективным при выполнении следующих педагогических условий: организация работы, направленной на формирование познавательных психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения; мотивация к учебной деятельности за счет использования игровых ситуаций и дифференцированных заданий на уроках; развитие устойчивости внимания на основе использования сюжетных, коммуникативных игровых методов и упражнений.

Заключительный этап эксперимента показал, что в результате нашей работы наметились определенные сдвиги в развитии умений детей по решению текстовых задач на уроках в младшей школе. У большинства из них повысилась активность, мотивация и заинтересованность в процессе обучения. Некоторые из этих изменений не носят ярко выраженного характера, но это не снижает их значимости и объясняется тем, что у нас было слишком мало времени для практики применения методики коррекции неуспеваемости в младшей школе. Развитие личности представляет собой сложный и несравнимо более длительный процесс, требующий постоянного контроля. Главное, что следует отметить – это наличие положительной динамики в развитии уровня успеваемости детей. Именно это в достаточной мере подтверждает целесообразность нашей работы.

Таким образом, в ходе дипломного исследования была подтверждена выдвинутая гипотеза и решены все поставленные задачи, т.е. цель исследования достигнута. В дальнейшем мы планируем продолжить работу над проблемой преодоления неуспеваемости в младшей школе в практике современной начальной школы.

Агафонова, И. Н. Развитие коммуникативной компетентности учащихся / И. Н. Агафонова // Управление начальной школой. – 2009. - № 3. - C. 4-9.

Адольф, В. Проектирование образовательного процесса на основе компетентностного подхода / В. Адольф, И. Степанова // Высшее образование в России. - 2008. - № 3. - С. 158-161.

Апальков, В. Г. Специфика обучения английскому языку в начальной школе. Развитие субъекта учебно-воспитательного процесса средствами иностранного языка как цель обучения иностранному языку / В. Г. Апальков // Английский язык: газ.для тех, кто преподает и изучает англ. яз. - 2009. - № 17. - С. 19-28.

Аргунова, М. В. Ключевые образовательные компетенции ооценка их сформированности / М. В. Аргунова // Химия в школе. – 2009. - №6.– С. 21.

Байденко, В. И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы). / В. И. Байденко – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. - 114 с.

Безрукова, В. С. Педагогика, В. С. Безрукова. – Ростов н/Д. : Феникс. - 2013. - С. 84-91.

Белошистая, А. В. Прием графического моделирования при обучении решению задач / А. В. Белошистая // Начальная школа. - 2006. - №8. - С. 36–39.

Бозаджиев, В. Л. О соотношении понятий «компетенция» и «компетентность» в контексте образования / В. Л. Бозаджиев // Вестник Института психологии и педагогики. - 2005. - № 4. - С. 136 – 146.

Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. - № 10. – С. 8-14.

Боровик, О. Давайте говорить друг другу комплименты : педсовет о коммуникативной компетентности / О. Боровик // Спорт в школе: методическая газета для учителей физкультуры и тренеров. - 2011. - №7. - С. 31-33.

Вансяцкая, Е. А. Специфика коммуникативного поведения детей младшего школьного возраста / Е. А. Вансяцкая // Личность. Культура. Общество. - 2011. - Т. 13 / № 67/68/ вып. 4. - С. 304-308

Вербицкий, А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. – М. : Логос, 2009. -334 с.

Вербицкий, А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения / А. А. Вербицкий. - М. : ИЦ ПКПС, 2004. - 84 с.

Владимирова, А. В Основы педагогики / А.В. Владимирова. – М. : Юрист, 2008. – 789 с.

Галеева, Н. Л. Завуч и учитель как субъекты управления качеством образовательного процесса: Управление развитием коммуникативной компетентности учителя шк. / Н. Л. Галеева // Управление школой: метод.газ. для шк. администрации. - 2007. - № 22. - С. 34-44.

Галич, Г. О. Обучение в школе как фактор развития коммуникативной компетентности детей и подростков / Г. О. Галич // Известия ПГПУ. Общественные науки. – 2008. - № 7. – С. 124-128.

Гейхман, Л. К. Интерактивное обучение общению: автореф. ... д. пед. наук: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования / Гейхман Л. К. – Екатеринбург, 2003. – 39 с.

Головей, Л. А. Практикум по возрастной психологии, Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб. : Речь, 2010; 2008. - 688 с.

Гостюхина, Ю. А. Современный урок как основная форма реализации требований ФГОС / Ю. А. Гостюхина. - 2013. — Ноябрь. -Режим доступа: - http://www.kamlic.ru/index.php?Itemid=297&id=215&option=com_content&view... (дата обращения 15.02.2016)

Гумметова, А. Ю. Кейс-метод как современная технология личностно-ориентированного обучения / А. Ю. Гумметова, Е. В. Ступина Е. В. // Образование в России. - 2010.- № 5. - С. 35

Гусельцева, М. С. Культурно-аналитический подход к феноменам креативности, неадаптивности и гениальности/ М.С. Гусельцева // Вопросы психологии. - 2008. - № 2. - С. 17–29.

Гуськова, А. В. Творческие аспекты решения задач психологического содержания. Психология XXI века: Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / А. В. Гуськова. – СПб. : Питер. - 2008. - С. 27–28.

Денисова, О. П. Психология и педагогика / О. П. Денисова. – М. : Флинта: МПСИ. - 2008. – 235 с.

Исакова, О. И. Структура и организация образовательного процесса в условиях профильно-уровневого обучения школьников / О. И. Исакова // Человек и образование. - 2011. - №3(28). - С.189-191

Каптелова, Н. В. Практико-ориентированное начало урока – мощное средство создания учебной мотивации / Н. В. Каптелова //«Физика», приложение к газете «1 сентября», - 2012. - 2012 - С. 23.

Колоскова, О. П. Формирование учебных умений младших школьников в процессе обучения решению текстовых задач / О. П. Колоскова // Начальная школа. - 2008. - №9. - С.29–32.

Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. – М. : Издательский центр «Академия». - 2006. - C. 81- 83.

Краевский, В. В. Основы обучения. Дидактика и методика: / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – М. : Издательский центр «Академия». - 2007. - 284 с.

Крившенко Л. П. Педагогика: / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева и др. Под ред. Л.П. Крившенко.М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010.- 184 c.

Кукшина, В. С. Педагогические технологии: / В.С. Кукушина. – М. : ИКЦ «МарТ». - 2008. - С. 48-56

Локалова, Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, психопрофилактика: / Н. П. Локалова. – СПб. : Питер, 2009. – 368 с

Морева, Н. А. Современная технология учебного занятия / Н. А. Морева. - М. : Просвещение. - 2007. - 158с.

Мурашова, Е. В. Дети-«тюфяки» и дети-«катастрофы»: гиподинамический и гипердинамический синдром у детей / Е. В. Мурашова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. - 254 с.

Никифорова, Е. Ю. Активизация мыслительной деятельности в процессе работы над задачей / Е. Ю. Никифорова // Начальная школа. 2008. - №8. - С. 45–47

Осмоловская, И. М. Словесные методы обучения / И. М. Осмоловская. – М. : Издательский центр «Академия». - 2008.- 321 с.

Педагогика / Под ред. П. И. Пидкасистого. - М. : Пед. общество России. - 2009. - 281 с.

Покосенко, Е. А. Практическое применение методов, средств, приемов работы на уроке / Е.А. Покосенко // Методические рекомендации. - Екатеринбург. - 2009. - 23 с.

Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. М. : Академия. - 2007. - 85 с.

Рубцов, В. В. Психолого-педагогическая подготовка учительских кадров для новой школы / В. В. Рубцов // Вопросы психологии, 2010. - № 3. - С. 57 – 64.

Сальникова Т. П. Педагогические технологии / Т.П. Сальникова. - М. : Проспект. - 2011. - 218 с.

Сиротюк, А. Л. Дифференцированное обучение учащихся с разной функциональной асимметрией полушарий / А. Л. Сиротюк // 2013. – Режим доступа: http://psylist.net/pedagogika/14.htm (дата обращения 10.03.2015)

Станкин, М. И. Профессиональные способности педагога/ М.И. Станкин. - М. : Академия. - 2012. - С. 55

Степанова, М. А. О состоянии педагогической психологии в свете современной социальной ситуации / М. А. Степанова // Вопросы психологии. - 2010 . - № 1. - С. 78 – 91.