МБОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Глебовская средняя общеобразовательная школа»

Курского района Курской области

(305518, Курская обл., Курский р-н, с. Глебово, д. 37,

Подготовила и провела:

учитель русского языка и литературы

Алтухова Марина Ивановна

Цели:

Воспитать любовь и сознательное отношение к родному языку как духовной ценности;

Познакомить с общими сведениями об истории лингвистики как науки, с деятельностью ведущих отечественных учёных – лингвистов;

Формировать в сознании учащихся представление о неразрывной связи языка и истории.

ВЕДУЩИЙ: Пять раз в неделю вы приходите на урок русского языка и стараетесь овладеть орфографическими, пунктуационными нормами родного языка. А задумывались ли вы над тем, кто написал школьные учебники, составил толковые словари или сформулировал правила, орфографические и пунктуационные? Вы привыкли, что в русском языке три грамматических рода, шесть падежей, три склонения. А ведь так было не всегда!

ВЕДУЩИЙ: Наука о языке родилась из филологии – науки о текстах. В древности именно изучение священных или просто очень важных текстов и необходимость толковать их, комментировать, переводить заставляли людей задумываться об устройстве языка, его истории, сравнивать особенности разных языков.

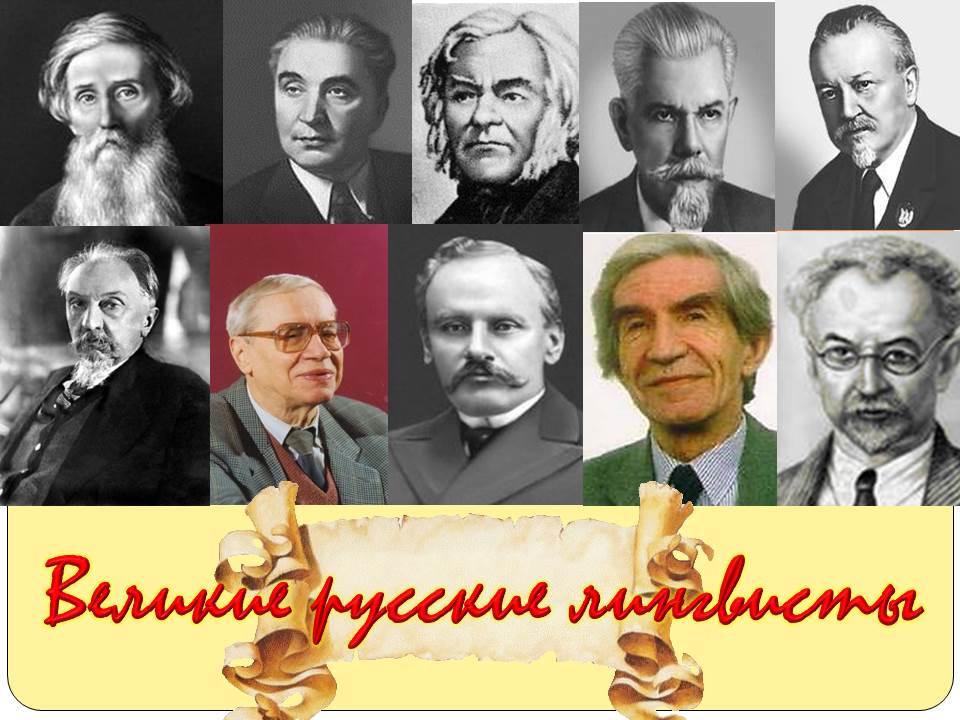

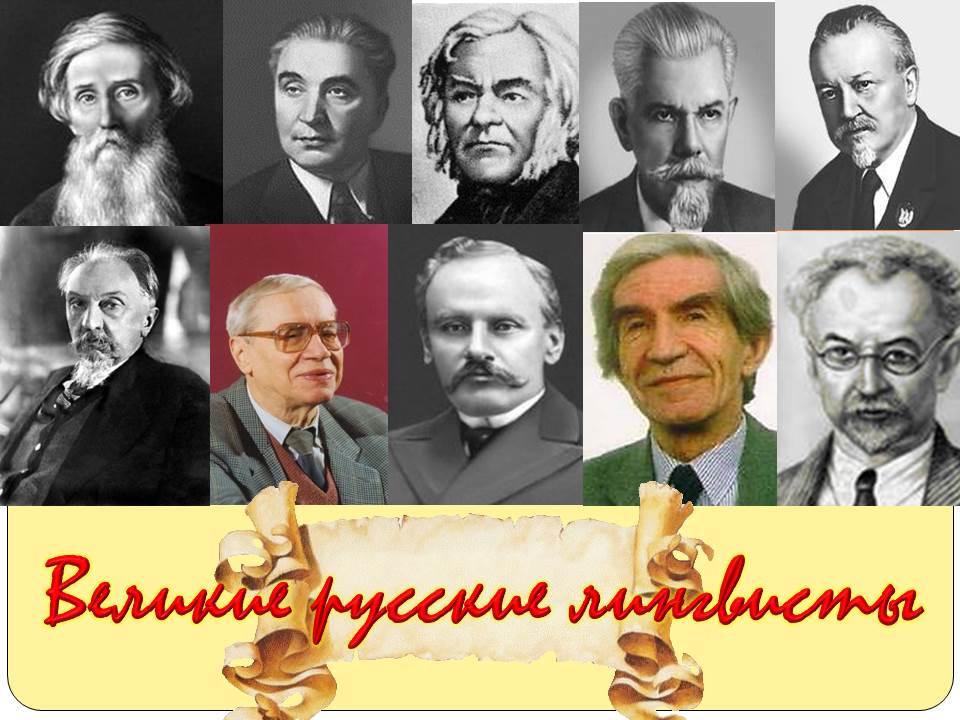

ВЕДУЩИЙ: Сегодня мы познакомим вас с самыми обычными гениальными людьми. Они любили наш язык, знали его и изучали. Эти люди – знатоки русского языка, русские лингвисты, которые внесли существенный вклад в развитие русского языка.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765), которого А. С. Пушкин назвал «первым нашим университетом», был не только великим физиком, вдумчивым естествоиспытателем, но и блестящим поэтом, замечательным филологом. Он создал первую научную российскую грамматику («Российская грамматика», 1757). В ней он, исследуя язык, устанавливает грамматические и орфоэпические нормы, причем делает это не умозрительно, а на основе своих наблюдений над живой речью. Он размышляет: «Почему шире, слабее лучше, чем ширее, слабе ?» Наблюдает за московским произношением: «Говорят жжался, а не сжался». Подобных этим наблюдений у него тысячи. Ломоносов первый разработал научную, классификацию частей речи. Ломоносов создал знаменитую теорию «трех штилей», которая оказалась не выдумкой сухого теоретика, а действенным руководством при создании нового литературного языка. Язык он разделил на три стиля: высокий, посредственный (средний), низкий. Высоким стилем предписывалось писать оды, героические поэмы, торжественные «слова о важных материях». Средний стиль был предназначен для языка театральных пьес, сатир, стихотворных дружеских писем. Низкий стиль — стиль комедий, песен, описаний «обыкновенных дел». В нем нельзя было употреблять высокие церковнославянские слова, предпочтение отдавалось собственно русским, подчас простонародным словам. Весь пафос теории Ломоносова, под влиянием которой долгое время находились все крупные деятели XVIII века, заключался в утверждении литературных прав русского языка, в ограничении церковнославянской стихии. Ломоносов своей теорией установил русскую основу литературного языка.

Владимир Иванович Даль (1801—1872) многое успел сделать в жизни: был морским офицером, прекрасным врачом, путешественником-этнографом, писателем (его псевдоним Казак Луганский). Его очерки и рассказы В. Г. Белинский назвал «перлами современной русской литературы». Но больше всего он известен нам как составитель уникального «Толкового словаря живого великорусского языка», работе над которым он отдал 50 лет своей жизни. Словарь, в котором 200 тысяч слов, читается как увлекательнейшая книга. Значения слов Даль толкует образно, метко, наглядно; объяснив слово, раскрывает его значение с помощью народных поговорок, пословиц. Читая такой словарь, узнаешь быт народа, его взгляды, убеждения, стремления.

Александр Xристофорович Востоков (1781—1864) был по натуре человеком независимым и свободным. Эти черты его характера отразились и в его научных трудах, из которых наибольшую славу ему принесли исследования по истории славянских языков. Востоков явился основоположником славянской филологии. Он написал знаменитую «Русскую грамматику» (1831), в ней он осуществил «перебор всего русского языка», рассмотрел его грамматические особенности на уровне науки своего времени. Книга издавалась множество раз, была основной научной грамматикой для своего времени. Востоков изучал памятники древней письменности, изучал диалектную лексику, редактировал «Опыт областного великорусского словаря» (1852); занимался проблемами культуры речи, морфологии; исследовал русское стихосложение.

Яков Карлович Грот (1812-1893) Язык объединяет сильнее, чем принадлежность к расе. Немец по происхождению – знаток русского языка по призванию. Яков Карлович Грот ввел правила русского правописания, действовавшие вплоть до орфографической реформы 1918 года. Он пытался «осовременить» законы письменного языка. Его нововведения приняли не сразу, но постепенно правописание «по Гроту» стало общепризнанным. Ученый преподавал русский язык в Финляндии, а в России популяризировал шведскую и финскую культуру. Под его руководством вышли «Шведско-русский словарь» и ряд произведений по истории русской словесности. В том числе издание произведений Державина и Хемницера. Грот начал издавать многотомный академический «Словарь русского языка». Но в связи со смертью ученого эту работу продолжил уже академик Шахматов.

Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845-1929) был одним из самых влиятельных лингвистов России конца 19 – начала 20 в. Многие его идеи носили глубоко новаторский характер и значительно опередили свое время. Ввел в науку о языке термины «фонема» и «морфема» в их современном понимании, объединив в общем понятии морфемы как минимальной значимой единицы языка понятия корня и аффикса. Одним из первых отказался считать лингвистику только исторической наукой и изучал современные языки. Исследовал вопрос о причинах языковых изменений, занимался социолингвистикой, теорией письма, участвовал в разработке реформы русской орфографии, осуществленной в 1917–1918. Куртене внёс неоценимый вклад в науку о языке, он разрабатывал разные методы и теории развития языка, способствовал разделению его на особые системы. Он обогнал своё время, и многие высказанные им идеи начали углублённо разрабатываться в лингвистике лишь десятилетия спустя.

Лев Ввладимирович Щерба (1880—1944) — известный русский языковед, обладавший обширным кругом научных интересов: он очень многое сделал для теории и практики лексикографии, большое значение придавал изучению живых языков, много работал в области грамматики и лексикологии, изучал малоизвестные славянские наречия. Его работа «О частях речи в русском языке» (1928), в которой он выделил новую часть речи — слова категории состояния, — наглядно показала, какие грамматические явления скрываются за знакомыми для большинства терминами « существительное », « глагол »...Л. В. Щерба является создателем ленинградской фонологической школы. Он одним из первых обратился к лингвистическому анализу языка художественных произведений. Его перу принадлежат два опыта лингвистического толкования стихотворений: «Воспоминание» Пушкина и «Сосна» Лермонтова. Он воспитал много замечательных лингвистов, среди которых В. В. Виноградов.

Филипп Федорович Фортунатов (1848—1914) , русский языковед. Родился 2 января 1848 в Вологде в семье учителя. В 1868 окончил Московский университет. За четверть века преподавательской деятельности в Москве Фортунатов прочел множество разнообразных университетских курсов по сравнительно-исторической грамматике, общему языкознанию и древним индоевропейским языкам и стал основоположником Московской лингвистической школы.

Фортунатов особенно активно занимался сравнительно – историческим языкознанием. Изучал древнеиндийские памятники письменности. Ф.Ф.Фортунатов ввёл термин морфология вместо бытовавшей в то время этимологии и разработал учение о форме слова, превратив морфологию в самостоятельную дисциплину. Учение о форме слова опиралось на реально существующее в языке материальное выражение этой формы, т.е. форма слова могла быть установлена только там, где она материально представлена.

Виктор Владимирович Виноградов (1895—1969). Имя этого вы дающегося филолога вошло в историю культуры не только нашей страны, но и всего мира. Труды В. В. Виноградова открыли новую страницу в разных областях науки о русском языке и русской литературе. Научные интересы ученого были необыкновенно широки. Ему принадлежит заслуга создания двух лингвистических наук: истории русского литературного языка и науки о языке художественной литературы. Его книги «Язык Пушкина», «Язык Гоголя», «Стиль Пушкина», «Стиль прозы Лермонтова» представляют огромный интерес и для специалиста-филолога и для начинающего изучать язык студента. Виноградов очень много сделал для изучения русского языка. Его труд «Русский язык. Грамматическое учение о слове», удостоенный Государственной премии в 1951 г., является настольной книгой каждого лингвиста. Невозможно переоценить заслуги В. В. Виноградова в области лексикологии, фразеологии. Он создал классификацию типов лексического значения слова и видов фразеологических единиц, которыми пользуются до сих пор в вузовском преподавании. Его этюды по истории отдельных слов составляют увлекательнейшую книгу, читать которую интересно не только специалистам-лексикологам. В. В. Виноградов принадлежит к числу выдающихся деятелей отечественного просвещения. Он преподавал во многих учебных заведениях, воспитал целое поколение русских лингвистов. Он был создателем и в течение 17 лет главным редактором журнала «Вопросы языкознания», с момента образования Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) был ее президентом. Многие зарубежные академии наук избирали В. В. Виноградова своим членом.

Александр Афанасьевич Потебня (1835—1891) был выдающимся русским и украинским филологом. Это был необычайно эрудированный ученый. Его основной труд —«Из записок по русской грамматике» в 4-х томах —посвящен сопоставительному анализу украинского и русского языков, истории основных грамматических категорий, сопоставительному изучению синтаксиса восточнославянских языков. Потебня рассматривал язык как составную часть культуры народа, как компонент его духовной жизни, и отсюда его интерес и внимание к обрядам, мифам, фольклору славян. Потебню глубоко интересовала связь между языком и мышлением. Этой проблеме он посвятил, будучи еще совсем молодым, свою зрелую, глубоко философскую монографию «Мысль и язык» (1862).

Алексей Александрович Шахматов (1864—1920) — один из самых выдающихся филологов на рубеже XIX—XX веков. Внес огромный вклад в изучение синтаксиса и истории языка. А.А.Шахматов занимался историей и диалектологией русского и других славянских языков. Он возглавлял работу по созданию академического толкового словаря и комиссию по реформе орфографии. Он, наконец, выдающийся русский синтаксист. В книге А.А.Шахматова «Синтаксис русского языка», по словам В.В.Виноградова, «впервые собран колоссальный материал, характеризующий поразительное разнообразие синтаксических конструкций современного русского языка». А.А.Шахматов первым в истории нашей науки выделил типы односоставных предложений и описал особенности их строения. Многие синтаксические идеи Шахматова до сих пор не потеряли своей актуальности.

Дмитрий Николаевич Ушаков (1873—1942) является составителем и редактором одного из самых распространенных толковых словарей, знаменитого «Толкового словаря русского языка», замечательного памятника русского языка первой половины ХХ века. Этот труд Д. Н. Ушаков создавал уже в зрелом возрасте, будучи известен как ученый-лингвист. Он

страстно любил русский язык, прекрасно его знал, был образцовым носителем русской литературной речи. Эта любовь в определенной степени повлияла на характер его научных интересов: больше всего он занимался вопросами орфографии и орфоэпии. Он автор многих учебников и учебных пособий по правописанию. Один только его «Орфографический словарь» выдержал более 30 изданий. Он придавал огромное значение разработке норм правильного произношения, справедливо считая, что единое, нормативное литературное произношение — основа речевой культуры, без нее немыслима общая культура человека.

Одним из самых оригинальных лингвистов был Александр Матвеевич Пешковский (1878—1933). Он много лет работал в московских гимназиях и, желая познакомить своих учеников с настоящей, научной грамматикой, написал остроумную, полную тонких наблюдений монографию «Русский синтаксис в научном освещении» (1914), в которой как будто беседует со своими учениками. Вместе с ними он наблюдает, размышляет, экспериментирует. Пешковский первый показал, что интонация является грамматическим средством, что она помогает там, где другие грамматические средства (предлоги, союзы, окончания) не способны выразить значение. Пешковский неустанно и страстно разъяснял, что только сознательное владение грамматикой делает человека по-настоящему грамотным. Он обращал внимание на огромную значимость языковой культуры: «Умение говорить — это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно- государственной машины и без которого она просто остановилась бы». Увы, этот урок Д. М. Пешковского остался не усвоен многими.

Сергей Иванович Ожегов (1900—1964) — замечательный русский языковед-лексикограф, известен прежде всего как автор «Словаря русского языка», который имеет сейчас, вероятно, каждая семья и который теперь так и называют: «Ожеговский словарь». Словарь компактен и в то же время достаточно информативен: он содержит более 50 тысяч слов, каждому из них даются толкование, сопроводительные грамматические, стилистические пометы, приводятся иллюстрации употребления слова. Поэтому словарь выдержал более 20 изданий. С. И. Ожегов был не только прирожденным лексикографом, но и одним из крупнейших историков литературного языка. Его перу принадлежат многочисленные статьи по вопросам культуры речи, об истории слов, о развитии русской лексики на новом этапе развития общества.

Александр Александрович Реформатский (1900—1978) — замечательный ученый-филолог. Он известен всем филологам, потому что нет студента, который бы не учился по его учебнику «Введение в языкознание». А. А. Реформатский был яркой, колоритной личностью. Он прекрасно знал русскую историю и культуру, был тонким ценителем музыки, заядлым шахматистом, писал остроумные стихи, но, прежде всего он был лингвистом и во всех своих увлечениях оставался лингвистом: слушая оперную музыку, обращал внимание на особенности произношения, которые требовали лингвистического объяснения, будучи страстным охотником, думая над охотничьими терминами, писал о лингвистической сущности терминов вообще. Его научные интересы чрезвычайно разнообразны, и работы его посвящены самым разным проблемам языка: фонетике, словообразованию, лексике, теории письма, истории языкознания, соотношению языка и речи. Вместе со своими друзьями, выдающимися лингвистами П. С. Кузнецовым, В. Н. Сидоровым и Р. И. Аванесовым он явился основателем московской фонологической школы, идеи которой разрабатываются и сегодня. «Мы живем в ужасающий век. Все прошедшее тянется снова. Но запомните, что Человек начинается там, где Слово», — писал А. А. Реформатский.

Леонард Юрьевич Максимов (1924—1994). Доктор филологических наук, профессор Леонард Юрьевич Максимов был одним из выдающихся языковедов России. По его учебникам учатся миллионы школьников и сотни тысяч студентов. Долгое время он был заведующим кафедры русского языка Московского государственного педагогического института (теперь университета), руководил творческим семинаром прозаиков на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А. М. Горького и в течение 30 лет являлся заместителем редактора журнала «Русский язык в школе». Его научные интересы были широки и разнообразны. Обладая тонким аналитическим умом, он обостренно воспринимал художественное слово, многие его работы посвящены именно анализу языка художественных произведений. Докторская диссертация Л. Ю. Максимова была связана с проблемами синтаксиса сложного предложения. Классификация сложноподчиненных предложений, разработанная Л. Ю. Максимовым в ней, явилась новым этапом в исследовании данного вопроса. Человек поразительно искренний и необычайно душевно щедрый, Л. Ю. Максимов притягивал к себе всех, кто с ним соприкасался. Десятки аспирантов и сотни студентов Л. Ю. Максимова не только в России, но и за ее пределами с благодарностью вспоминают о нем.

ВЕДУЩИЙ: Сегодняшнее мероприятие было посвящено людям, которые отдали всю свою жизнь проблемам изучения языка. Они очень любили свою Родину, родной язык, национальную культуру. Каждый из названных выдающихся русских лингвистов внес в науку о языке заметный вклад. В свой труд они вложили много душевной теплоты, искренности, терпения. Даже спустя много лет их имена не забыты. Работая с книгами этих ученых, со словарями, мы начинаем понимать, насколько был велик их труд.

ВЕДУЩИЙ: Русские лингвисты – творцы, повелители великого русского слова, создатели начала начал – языка, как науки, как святыни, как достояния всего народа. И это только немногие, наиболее яркие представители русской науки о языке, каждый из которых сказал собственное слово в лингвистике.

ВЕДУЩИЙ: Мы надеемся, что вам было интересно узнать что-то новое о русском языке и о тех, кто изучал его многие годы.

ВЕДУЩИЙ:

Портреты. Судьбы. Имена…

Достоин каждый здесь признанья.

Одна на всех у них судьба,

А имя ей – языкознанье!

Была дорога нелегка…

Они прошли по ней достойно

Затем, чтобы родной язык

И благозвучным стал, и стройным.

Хотя в науке путь непрост,

Немало слез еще прольется,

Должны и мы постигнуть суть

Того, что языком зовется!