Генрих Гейне

(1797 — 1856)

Немецкий поэт, публицист и критик

Каждый человек — это мир, который с ним рождается и с ним умирает.

Генрих Гейне родился в Дюссельдорфе в семье немецкого коммерсанта среднего достатка. В 1806 году Наполеон принял город Дюссельдорф под свою юрисдикцию, и отныне на его население стал распространяться «Гражданский кодекс» 1804 г., помимо прочего, даровавший евреям полноту гражданских прав. Не так просто ответить на вопрос, был ли Наполеон проводником или предателем идей революции, но Гейне, во всяком случае, видел в нём воплощение общественного прогресса. Поэтическим памятником юношеского бонапартизма Гейне осталось, в частности, стихотворение 1820 года

Генрих Гейне родился в Дюссельдорфе в семье немецкого коммерсанта среднего достатка. В 1806 году Наполеон принял город Дюссельдорф под свою юрисдикцию, и отныне на его население стал распространяться «Гражданский кодекс» 1804 г., помимо прочего, даровавший евреям полноту гражданских прав. Не так просто ответить на вопрос, был ли Наполеон проводником или предателем идей революции, но Гейне, во всяком случае, видел в нём воплощение общественного прогресса. Поэтическим памятником юношеского бонапартизма Гейне осталось, в частности, стихотворение 1820 года

Дом Гейне в Дюссельдорфе «Гренадеры»: «Во Францию два гренадера /

Из русского плена брели». Мать Гейне, по воспоминаниям своего сына, мечтала для своего первенца о головокружительной карьере наполеоновских офицеров, становившихся в одночасье герцогами и управителями завоёванных провинций. Но Наполеон побеждён, и идеалы меняются. Теперь образец преуспеяния — еврейский финансист Ротшильд. Молодого человека отправляют на обучение к дяде, гамбургскому банкиру Соломону Гейне. Генрих быстро доводит до банкротства открытый на его имя магазин, зато влюбляется (безнадёжно) сначала в одну, а позже в другую дядину дочь и сочиняет по этому поводу немало стихов. К коммерческой карьере он признан совершенно негодным, и дядюшка Соломон соглашается оплатить «глупому мальчишке», как он обычно называл племянника (а племянник отвечал : «Лучшее в нём — это то, что он носит моё имя!»), обучение в университете, если только Генрих будет изучать что-нибудь путное, а именно право.

Гёттингенский университет

Юриспруденция вообще, римское право в частности и университетская жизнь в целом вызывали у него отвращение, живо отражённое во многих его произведениях. Впрочем, вскоре Гейне переключается на лекции по литературе, философии и искусству — сначала в Бонне, потом в Гёттингене и, наконец, в Берлине, где с большим энтузиазмом слушает лекции Гегеля, а также находит друзей в известных литературных салонах того времени.

В 1825 году Гейне принимает крещение (у протестантов), но не из религиозных побуждений (он всю жизнь оставался ярым антиклерикалом), а потому, что для него «бумажка о крещении — входной билет в европейскую культуру».

В 1826 году появляется первая часть «Путевых картин», а спустя год — вторая их часть и первый большой сборник лирики «Книга песен». В него вошли лирические циклы, написанные за десять предыдущих лет: «Юношеские страдания», «Лирическое интермеццо», «Возвращение на родину» и два цикла под общим названием «Северное море». Именно «Книга песен» стала самым известным во всём мире произведением Гейне. На русский язык стихи из неё переводили Ф. Тютчев и М. Лермонтов, а позже и многие другие поэты. Оттуда родом х рестоматийное стихотворение Лермонтова «На севере диком стоит одиноко...» и известнейший романс на музыку Чайковского «Хотел бы в единое слово / Я слить мою грусть и печаль...» Оттуда же знаменитая «Лорелея». Её исполняли как немецкую народную песню даже в годы Третьего рейха, когда произведения еврея Гейне исключили из школьных программ.

В 1826 году появляется первая часть «Путевых картин», а спустя год — вторая их часть и первый большой сборник лирики «Книга песен». В него вошли лирические циклы, написанные за десять предыдущих лет: «Юношеские страдания», «Лирическое интермеццо», «Возвращение на родину» и два цикла под общим названием «Северное море». Именно «Книга песен» стала самым известным во всём мире произведением Гейне. На русский язык стихи из неё переводили Ф. Тютчев и М. Лермонтов, а позже и многие другие поэты. Оттуда родом х рестоматийное стихотворение Лермонтова «На севере диком стоит одиноко...» и известнейший романс на музыку Чайковского «Хотел бы в единое слово / Я слить мою грусть и печаль...» Оттуда же знаменитая «Лорелея». Её исполняли как немецкую народную песню даже в годы Третьего рейха, когда произведения еврея Гейне исключили из школьных программ.

И.Л. Блойлер «Скала Лорелей близ Санкт-Гоарсхаузена»

Сюжет баллады «Лорелея» - старинную рейнскую легенду — Гейне мог почерпнуть из популярного в то время «Справочника для путешествующих по Рейну»: «В стародавние времена в сумеречный час на скале Лурлей показывалась девушка, которая пела голосом столь прелестным, что она пленяла всех, кто слушал её. Многие, проплывавшие мимо, разбивались о подводные камни или же погибали в водовороте, так как переставали следить за ходом своего судна...»

Легенда говорит также о, что девушка, напевая, расчёсывала длинным гребнем длинную золотую косу. Первой поэтической обработкой этой легенды была баллада К. Брентано «Лоре Лей» (1802). Сравнение этой типичной романтической баллады со стихотворением Гейне поучительно: у Брентано это — сюжетное повествование в 22 строфы о красавице, чья губительная красота не приносит счастья и ей самой. В конце концов она в отчаянии бросается в Рейн. В гейневской «Лорелее» всего 6 строф, никакого законченного сюжета, а лишь образ, пластически выражающий внутреннее настроение. Первая строфа сразу задаёт субъективный тон:

Легенда говорит также о, что девушка, напевая, расчёсывала длинным гребнем длинную золотую косу. Первой поэтической обработкой этой легенды была баллада К. Брентано «Лоре Лей» (1802). Сравнение этой типичной романтической баллады со стихотворением Гейне поучительно: у Брентано это — сюжетное повествование в 22 строфы о красавице, чья губительная красота не приносит счастья и ей самой. В конце концов она в отчаянии бросается в Рейн. В гейневской «Лорелее» всего 6 строф, никакого законченного сюжета, а лишь образ, пластически выражающий внутреннее настроение. Первая строфа сразу задаёт субъективный тон:

Не знаю, что значит такое,

Что скорбью я смущён;

Давно не даёт покоя

Мне сказка старых времён.

Субъективностью проникнута и описательная часть:

Златым убирает гребнем

И песню поёт она.

В её чудесном пенье

Тревога затаена.

Печален финал певца «на лодочке малой» - тоже не объективный факт, а лишь «знание» поэта:

Пловец и лодочка, знаю,

Погибнут среди зыбей;

И всякий так погибает

От песен Лорелей.

Концовка баллады, по верному замечанию Л.В. Гинзбурга, полна не уловленной русскими переводчиками, но очень типичной для поэтики Гейне иронии. «Вот что понаделала своими песнями Лорелея — такой примерно смысл», - пишет он.

Интерес к народным преданиям, подражание формам народной песни — во всём этом Гейне предстаёт наследником романтизма. Понятие иронии также занимает важное место и в литературных манифестах, и в творческой практике романтиков. Но если эта «романтическая ирония» была обращена на обыденность, ограничивающую «абсолют» человеческой личности, то у Гейне она распространяется и на мир переживаний, становится универсальным способом описания как внешней, так и внутренней действительности.

И потому любовь — абсолютная ценность романтизма — часто является у Гейне лишь предлогом, гибким поэтическим способом, позволяющим выразить впечатления совсем другого порядка. Уже один из первых рецензентов «Книги песен» - известный немецкий писатель К. Иммерман отметил: «... стоит взглянуть на дело глубже, и выяснится, что сознание поэта волнуют гораздо более сильные мотивы, чем любовное несчастье. И что бедная девушка, которую поэт горько бранит, расплачивается за чужие прегрешения».

Чем дальше, тем меньше Гейне чувствует себя созданным для жизни в Германии. Родина представляется ему средоточием отсталости, реакционности и ненавистного пивного патриотизма. К тому же у него постоянные проблемы с ужесточившейся в конце 20-х годов цензурой. Правительству Меттерниха не по нутру были постоянные выпады Гейне против монархии, дворянства и духовенства и то, что идеалы Великой французской революции предстают в его стихах основой человеческой нравственности вообще.

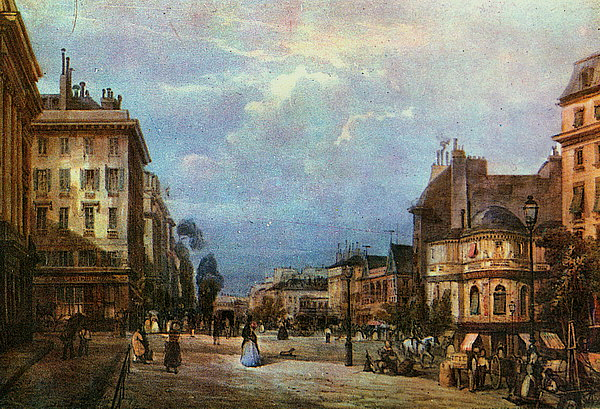

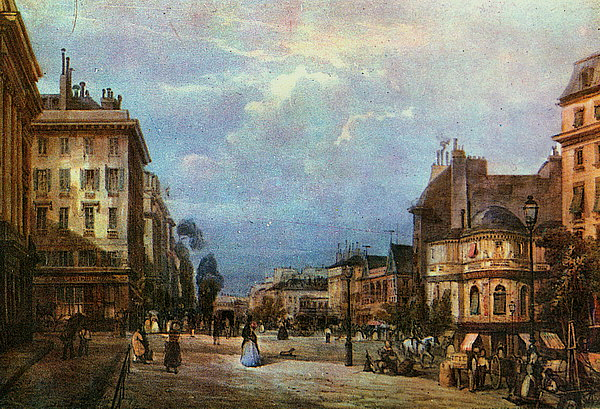

Когда в Париже в июле 1830 года происходит революция, Гейне окончательно решает перебраться во Францию — страну прогресса, снова ставшую к тому временем центром мировой литературы. Он приезжает сюда в мае 1831 года и живёт здесь до самой смерти. Гейне сотрудничает в немецких газетах, посылая корреспонденции из Парижа, а с 1833 года — и во французской прессе. Он старается познакомить французов с современной немецкой культурой.

Когда в Париже в июле 1830 года происходит революция, Гейне окончательно решает перебраться во Францию — страну прогресса, снова ставшую к тому временем центром мировой литературы. Он приезжает сюда в мае 1831 года и живёт здесь до самой смерти. Гейне сотрудничает в немецких газетах, посылая корреспонденции из Парижа, а с 1833 года — и во французской прессе. Он старается познакомить французов с современной немецкой культурой.

В эти годы Гейне пишет почти исключительно публицистическую прозу. С 1835 года издание его произведений в Германии запрещено. «Время стихов — пишет он в 1837 году, - прошло для меня. Я давно уже заметил, что со стихами у меня не ладится, и потому обратился к доброй прозе...» Но в 1843 году появляется поэма «Атта Тролль» («Сон в летнюю ночь»), которую сам Гейне назвал «последней вольной песней романтизма». Это политический памфлет в стихах. Атта Тролль — дрессированный медведь; вместе со своей медведицей Муммой он пляшет под волынку и плётку хозяина перед курортной публикой. Но однажды Атта срывается с цепи и убегает. Вернувшись к своим медвежатам, он рассказывает им о мире людей возмущённым тоном немецкого радикала 30-х годов. Ирония здесь двойная. С одной стороны, использован древнейший литературный приём «животной маски» - медведь смотрит своим «естественным» взглядом на человеческое общество и поражён его несообразным устройством. С другой стороны, гневные медвежьи тирады сами по себе пародийны — либеральный пафос медведя отнюдь не является голосом самого автора. Вот, например, инвектива против «кармана» как воплощения собственности:

Собственность! Права владенья!

О лжецы! Злодеи! Воры!

Так нелепо и коварно

Может лгать лишь человек.

Посуди, ну кто же видел

Собственников от рожденья?

Ведь на свет мы все выходим

Даже без кармана в шкуре.

В предисловии к поэме Гейне поясняет: «Но ты лжёшь, Брут, утверждая, что моя насмешка направлена против идей, являющихся драгоценным завоеванием человечества, идей, за которые сам я столько боролся и страдал. Нет, именно потому, что эти идеи так величаво, с таким великолепием и ясностью стоят перед взором поэта, на него нападает неудержимый смех, когда он видит, как пошло, неумело и грубо воспринимаются эти идеи его ограниченными современниками. И поэт начинает издеваться над медвежьей шкурой, в которую они облеклись».

В следующем году Гейне отправляется навестить родные места. Результатом поездки стала поэма в 28 главах «Германия. Зимняя сказка» (1844). Это снова злая политическая сатира. Путевые наблюдения дают повод для множества едких замечаний: о прусских военных, которые держатся так прямо, будто проглотили палку, которой их когда-то били; о состоянии немецких дорог (не прав был Дантон, говоривший в ответ на предложение бежать за границу, что «Родину не унесёшь с собой на подошвах»: «Половина княжества Бюкебург осталась у меня на сапогах!»); о том, что, победи в Тевтобургском лесу римляне германцев, а не наоборот, «у нас был бы один Нерон вместо трёх дюжин «отцов страны». Как видно по этим примерам, основная мишень насмешек Гейне на протяжении всей поэмы — патриотические штампы. В лучших традициях романтических странствий она включает в себя многочисленные сны и видения героя, в том числе встречу в Габсбурге с богиней Гаммонией, воплощением немецкого духа. Поэму венчает пародийное предсказание будущего Германии.

В следующем году Гейне отправляется навестить родные места. Результатом поездки стала поэма в 28 главах «Германия. Зимняя сказка» (1844). Это снова злая политическая сатира. Путевые наблюдения дают повод для множества едких замечаний: о прусских военных, которые держатся так прямо, будто проглотили палку, которой их когда-то били; о состоянии немецких дорог (не прав был Дантон, говоривший в ответ на предложение бежать за границу, что «Родину не унесёшь с собой на подошвах»: «Половина княжества Бюкебург осталась у меня на сапогах!»); о том, что, победи в Тевтобургском лесу римляне германцев, а не наоборот, «у нас был бы один Нерон вместо трёх дюжин «отцов страны». Как видно по этим примерам, основная мишень насмешек Гейне на протяжении всей поэмы — патриотические штампы. В лучших традициях романтических странствий она включает в себя многочисленные сны и видения героя, в том числе встречу в Габсбурге с богиней Гаммонией, воплощением немецкого духа. Поэму венчает пародийное предсказание будущего Германии.

Предвидя возмущение патриотов таким издевательством над родиной со стороны эмигранта, Гейне в предисловии заранее ответил им: «Успокойтесь! Я буду уважать и чтить ваши цвета, если они того заслужат, если перестанут быть забавой холопов и бездельников. Водрузите чёрно-красно-золотое знамя на вершине немецкой мысли, сделайте его стягом свободного человечества, и я отдам за него кровь моего сердца». О том же идёт речь в диалоге поэта с Гаммонией:

Казалось, всё шло у меня хорошо,

Но сердце не знало жизни,

В нём тихо день ото дня росла

Тоска по далёкой отчизне.

И памятные для сердца места -

Свидетели прошлых страданий,

Где я влачил за собою крест

И тернии юности ранней.

Хотелось поплакать мне там, где я

Горчайшими плакал слезами.

Не эта ль смешная тоска названа

Любовью к родине нами?

В Париже в 1834 году Гейне познакомился с молоденькой, недавно приехавшей из деревни продавщицей обувной лавки по имени Кресценция Эжени Мира, которую он, однако, называл Матильдой. Его первое любовное письмо Матильда не сумела прочесть, поскольку была, как оказалось, неграмотна. Впоследствии, когда молодая пара поселилась вместе, Гейне устроил Матильду в пансион. По окончании этого предприятия, жаловался Гейне, бедняжка лучше, чем он, знала родословную египетских фараонов. Но немецкий язык она так и не выучила и о стихах своего мужа понаслышке (после семи лет совместной жизни Гейне официально женился не ней — ему предстояла дуэль, и он был озабочен тем, как обеспечить материальное положение Матильды в случае своей смерти). Этот «неравный» брак посей день такая же неисчерпаемая тема литературных сплетен, как и супружеская жизнь его сверстника — Пушкина, с той лишь разницей, что Матильда ни прямо, ни косвенно не виновата в относительно ранней смерти Гейне. Она, напротив, облегчила последние 8 лет страданий в «матрацной могиле» если не самоотверженным уходом (к этому у неё не было способностей, то. Во всяком случае, своим присутствием, неизменно радовавшим Гейне.

В Париже в 1834 году Гейне познакомился с молоденькой, недавно приехавшей из деревни продавщицей обувной лавки по имени Кресценция Эжени Мира, которую он, однако, называл Матильдой. Его первое любовное письмо Матильда не сумела прочесть, поскольку была, как оказалось, неграмотна. Впоследствии, когда молодая пара поселилась вместе, Гейне устроил Матильду в пансион. По окончании этого предприятия, жаловался Гейне, бедняжка лучше, чем он, знала родословную египетских фараонов. Но немецкий язык она так и не выучила и о стихах своего мужа понаслышке (после семи лет совместной жизни Гейне официально женился не ней — ему предстояла дуэль, и он был озабочен тем, как обеспечить материальное положение Матильды в случае своей смерти). Этот «неравный» брак посей день такая же неисчерпаемая тема литературных сплетен, как и супружеская жизнь его сверстника — Пушкина, с той лишь разницей, что Матильда ни прямо, ни косвенно не виновата в относительно ранней смерти Гейне. Она, напротив, облегчила последние 8 лет страданий в «матрацной могиле» если не самоотверженным уходом (к этому у неё не было способностей, то. Во всяком случае, своим присутствием, неизменно радовавшим Гейне.

Э.Б. Китц. Гейне и его жена Матильда. 1851 г.

Состояние здоровья Гейне стало быстро ухудшаться со второй половины 40-х годов. В мае 1848 года он в последний раз вышел из дома. С этого времени поэт на 8 лет погребён в своей «матрацной могиле»: из-за непрерывных болей в позвоночнике он мог лежать только на сложенных на полу матрацах. Однако именно за эти годы создана примерно треть его наследия. Одно из стихотворений Гейне, посвящённых жене, - «День поминовения» (1851):

Не прочтут мне скучный кадош,

Не отслужат мессы чинной,

Ни читать, ни петь не будут,

Вспоминая дни кончины.

Но, быть может, в годовщину,

Если будет день погожий,

На Монмартр моя Матильда

С Паулиной выйдет всё же.

Жаль, что я живу высоко, -

Не могу я, как бывало,

Кресла предложить любимой,

Ах, она в пути устала!

Милая моя толстушка,

Вновь пешком идти не надо.

Посмотри, стоят фиакры

За кладбищенской оградой.

В 1851 году вышел сборник «Романсеро», а в 1854 году - «Смешанные произведения», где опубликованы «Признания» и «Стихотворения 1853 и 1854 годов». В этом же году издан отдельной книгой под названием «Лютеция» сборник статей 1840-1843 годов о событиях июля 1830 года во Франции. Гейне пишет немало писем, его навещают друзья и почитатели, но поток их постепенно иссякает: вынужденного затворника начинают забывать. Гейне чувствует себя брошенным.

За несколько часов до смерти его посетил старый знакомый, австрийский поэт Альфред Мейснер. Он спросил умирающего, каковы теперь его отношения с Богом. «Будьте покойны, - ответил Гейее по-французски. - Бог простит меня. Это его профессия».

В любых обстоятельствах главной своей силой Гейне считал чувство юмора.

От боли весёлый мой нрав зачах,

Ведь я уже меланхолик!

Кончай эти шутки, не то из меня

Получится католик!

Тогда я вой подниму до небес,

По обычаю добрых папистов.

Не допусти, чтоб так погиб

Умнейший из юмористов. «Miserere”

Генрих Гейне родился в Дюссельдорфе в семье немецкого коммерсанта среднего достатка. В 1806 году Наполеон принял город Дюссельдорф под свою юрисдикцию, и отныне на его население стал распространяться «Гражданский кодекс» 1804 г., помимо прочего, даровавший евреям полноту гражданских прав. Не так просто ответить на вопрос, был ли Наполеон проводником или предателем идей революции, но Гейне, во всяком случае, видел в нём воплощение общественного прогресса. Поэтическим памятником юношеского бонапартизма Гейне осталось, в частности, стихотворение 1820 года

Генрих Гейне родился в Дюссельдорфе в семье немецкого коммерсанта среднего достатка. В 1806 году Наполеон принял город Дюссельдорф под свою юрисдикцию, и отныне на его население стал распространяться «Гражданский кодекс» 1804 г., помимо прочего, даровавший евреям полноту гражданских прав. Не так просто ответить на вопрос, был ли Наполеон проводником или предателем идей революции, но Гейне, во всяком случае, видел в нём воплощение общественного прогресса. Поэтическим памятником юношеского бонапартизма Гейне осталось, в частности, стихотворение 1820 года

В 1826 году появляется первая часть «Путевых картин», а спустя год — вторая их часть и первый большой сборник лирики «Книга песен». В него вошли лирические циклы, написанные за десять предыдущих лет: «Юношеские страдания», «Лирическое интермеццо», «Возвращение на родину» и два цикла под общим названием «Северное море». Именно «Книга песен» стала самым известным во всём мире произведением Гейне. На русский язык стихи из неё переводили Ф. Тютчев и М. Лермонтов, а позже и многие другие поэты. Оттуда родом х рестоматийное стихотворение Лермонтова «На севере диком стоит одиноко...» и известнейший романс на музыку Чайковского «Хотел бы в единое слово / Я слить мою грусть и печаль...» Оттуда же знаменитая «Лорелея». Её исполняли как немецкую народную песню даже в годы Третьего рейха, когда произведения еврея Гейне исключили из школьных программ.

В 1826 году появляется первая часть «Путевых картин», а спустя год — вторая их часть и первый большой сборник лирики «Книга песен». В него вошли лирические циклы, написанные за десять предыдущих лет: «Юношеские страдания», «Лирическое интермеццо», «Возвращение на родину» и два цикла под общим названием «Северное море». Именно «Книга песен» стала самым известным во всём мире произведением Гейне. На русский язык стихи из неё переводили Ф. Тютчев и М. Лермонтов, а позже и многие другие поэты. Оттуда родом х рестоматийное стихотворение Лермонтова «На севере диком стоит одиноко...» и известнейший романс на музыку Чайковского «Хотел бы в единое слово / Я слить мою грусть и печаль...» Оттуда же знаменитая «Лорелея». Её исполняли как немецкую народную песню даже в годы Третьего рейха, когда произведения еврея Гейне исключили из школьных программ.

Легенда говорит также о, что девушка, напевая, расчёсывала длинным гребнем длинную золотую косу. Первой поэтической обработкой этой легенды была баллада К. Брентано «Лоре Лей» (1802). Сравнение этой типичной романтической баллады со стихотворением Гейне поучительно: у Брентано это — сюжетное повествование в 22 строфы о красавице, чья губительная красота не приносит счастья и ей самой. В конце концов она в отчаянии бросается в Рейн. В гейневской «Лорелее» всего 6 строф, никакого законченного сюжета, а лишь образ, пластически выражающий внутреннее настроение. Первая строфа сразу задаёт субъективный тон:

Легенда говорит также о, что девушка, напевая, расчёсывала длинным гребнем длинную золотую косу. Первой поэтической обработкой этой легенды была баллада К. Брентано «Лоре Лей» (1802). Сравнение этой типичной романтической баллады со стихотворением Гейне поучительно: у Брентано это — сюжетное повествование в 22 строфы о красавице, чья губительная красота не приносит счастья и ей самой. В конце концов она в отчаянии бросается в Рейн. В гейневской «Лорелее» всего 6 строф, никакого законченного сюжета, а лишь образ, пластически выражающий внутреннее настроение. Первая строфа сразу задаёт субъективный тон: Когда в Париже в июле 1830 года происходит революция, Гейне окончательно решает перебраться во Францию — страну прогресса, снова ставшую к тому временем центром мировой литературы. Он приезжает сюда в мае 1831 года и живёт здесь до самой смерти. Гейне сотрудничает в немецких газетах, посылая корреспонденции из Парижа, а с 1833 года — и во французской прессе. Он старается познакомить французов с современной немецкой культурой.

Когда в Париже в июле 1830 года происходит революция, Гейне окончательно решает перебраться во Францию — страну прогресса, снова ставшую к тому временем центром мировой литературы. Он приезжает сюда в мае 1831 года и живёт здесь до самой смерти. Гейне сотрудничает в немецких газетах, посылая корреспонденции из Парижа, а с 1833 года — и во французской прессе. Он старается познакомить французов с современной немецкой культурой. В следующем году Гейне отправляется навестить родные места. Результатом поездки стала поэма в 28 главах «Германия. Зимняя сказка» (1844). Это снова злая политическая сатира. Путевые наблюдения дают повод для множества едких замечаний: о прусских военных, которые держатся так прямо, будто проглотили палку, которой их когда-то били; о состоянии немецких дорог (не прав был Дантон, говоривший в ответ на предложение бежать за границу, что «Родину не унесёшь с собой на подошвах»: «Половина княжества Бюкебург осталась у меня на сапогах!»); о том, что, победи в Тевтобургском лесу римляне германцев, а не наоборот, «у нас был бы один Нерон вместо трёх дюжин «отцов страны». Как видно по этим примерам, основная мишень насмешек Гейне на протяжении всей поэмы — патриотические штампы. В лучших традициях романтических странствий она включает в себя многочисленные сны и видения героя, в том числе встречу в Габсбурге с богиней Гаммонией, воплощением немецкого духа. Поэму венчает пародийное предсказание будущего Германии.

В следующем году Гейне отправляется навестить родные места. Результатом поездки стала поэма в 28 главах «Германия. Зимняя сказка» (1844). Это снова злая политическая сатира. Путевые наблюдения дают повод для множества едких замечаний: о прусских военных, которые держатся так прямо, будто проглотили палку, которой их когда-то били; о состоянии немецких дорог (не прав был Дантон, говоривший в ответ на предложение бежать за границу, что «Родину не унесёшь с собой на подошвах»: «Половина княжества Бюкебург осталась у меня на сапогах!»); о том, что, победи в Тевтобургском лесу римляне германцев, а не наоборот, «у нас был бы один Нерон вместо трёх дюжин «отцов страны». Как видно по этим примерам, основная мишень насмешек Гейне на протяжении всей поэмы — патриотические штампы. В лучших традициях романтических странствий она включает в себя многочисленные сны и видения героя, в том числе встречу в Габсбурге с богиней Гаммонией, воплощением немецкого духа. Поэму венчает пародийное предсказание будущего Германии.

В Париже в 1834 году Гейне познакомился с молоденькой, недавно приехавшей из деревни продавщицей обувной лавки по имени Кресценция Эжени Мира, которую он, однако, называл Матильдой. Его первое любовное письмо Матильда не сумела прочесть, поскольку была, как оказалось, неграмотна. Впоследствии, когда молодая пара поселилась вместе, Гейне устроил Матильду в пансион. По окончании этого предприятия, жаловался Гейне, бедняжка лучше, чем он, знала родословную египетских фараонов. Но немецкий язык она так и не выучила и о стихах своего мужа понаслышке (после семи лет совместной жизни Гейне официально женился не ней — ему предстояла дуэль, и он был озабочен тем, как обеспечить материальное положение Матильды в случае своей смерти). Этот «неравный» брак посей день такая же неисчерпаемая тема литературных сплетен, как и супружеская жизнь его сверстника — Пушкина, с той лишь разницей, что Матильда ни прямо, ни косвенно не виновата в относительно ранней смерти Гейне. Она, напротив, облегчила последние 8 лет страданий в «матрацной могиле» если не самоотверженным уходом (к этому у неё не было способностей, то. Во всяком случае, своим присутствием, неизменно радовавшим Гейне.

В Париже в 1834 году Гейне познакомился с молоденькой, недавно приехавшей из деревни продавщицей обувной лавки по имени Кресценция Эжени Мира, которую он, однако, называл Матильдой. Его первое любовное письмо Матильда не сумела прочесть, поскольку была, как оказалось, неграмотна. Впоследствии, когда молодая пара поселилась вместе, Гейне устроил Матильду в пансион. По окончании этого предприятия, жаловался Гейне, бедняжка лучше, чем он, знала родословную египетских фараонов. Но немецкий язык она так и не выучила и о стихах своего мужа понаслышке (после семи лет совместной жизни Гейне официально женился не ней — ему предстояла дуэль, и он был озабочен тем, как обеспечить материальное положение Матильды в случае своей смерти). Этот «неравный» брак посей день такая же неисчерпаемая тема литературных сплетен, как и супружеская жизнь его сверстника — Пушкина, с той лишь разницей, что Матильда ни прямо, ни косвенно не виновата в относительно ранней смерти Гейне. Она, напротив, облегчила последние 8 лет страданий в «матрацной могиле» если не самоотверженным уходом (к этому у неё не было способностей, то. Во всяком случае, своим присутствием, неизменно радовавшим Гейне.