СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

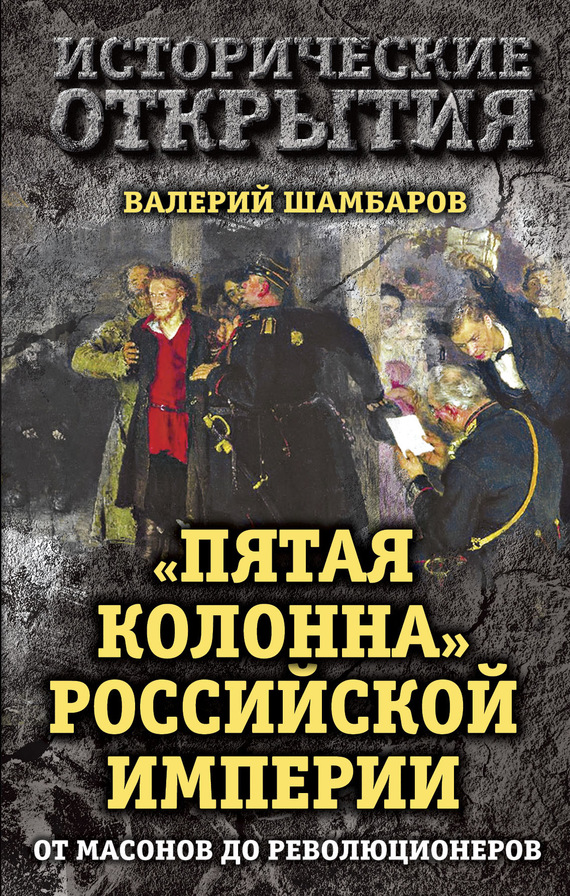

Валерий Евгеньевич Шамбаров «Пятая колонна» Российской империи. От масонов до революционеров

Изменники существовали в нашей стране с незапамятных времен. С подобными деятелями научились плодотворно сотрудничать внешние враги России, целенаправленно использовали их в войнах и политической борьбе.

Но Московское царство, невзирая на оппозицию и заговоры, на подрывные операции западных держав, устояло. Мало того, оно одолевало своих противников, укреплялось, разрасталось – и выросло в великую Российскую империю. Конечно, «пятая колонна» никуда не исчезла. Наоборот, она тоже усиливалась, умножалась новыми течениями и группировками. По стране почковались масонские ложи, еретические секты. При дворе и в правительстве возникали фигуры западнических «реформаторов» и явных агентов влияния. Создавались структуры революционеров. А зарубежные враги нашей страны вышли на куда более высокий, международный уровень. Активно организовывали и подпитывали российскую оппозицию, координировали и направляли ее удары.

Историк и публицист Валерий Шамбаров на основе своих исследований рассказывает о подлинной истории предательств Российской империи.

Просмотр содержимого документа

«Валерий Евгеньевич Шамбаров «Пятая колонна» Российской империи. От масонов до революционеров»

Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17202704&lfrom=202213444

««Пятая колонна» Российской империи. От масонов до революционеров/ Валерий Шамбаров»: Алгоритм; Москва; 2016

ISBN 978‑5‑906861‑50‑4

Аннотация

Изменники существовали в нашей стране с незапамятных времен. С подобными деятелями научились плодотворно сотрудничать внешние враги России, целенаправленно использовали их в войнах и политической борьбе.

Но Московское царство, невзирая на оппозицию и заговоры, на подрывные операции западных держав, устояло. Мало того, оно одолевало своих противников, укреплялось, разрасталось – и выросло в великую Российскую империю. Конечно, «пятая колонна» никуда не исчезла. Наоборот, она тоже усиливалась, умножалась новыми течениями и группировками. По стране почковались масонские ложи, еретические секты. При дворе и в правительстве возникали фигуры западнических «реформаторов» и явных агентов влияния. Создавались структуры революционеров. А зарубежные враги нашей страны вышли на куда более высокий, международный уровень. Активно организовывали и подпитывали российскую оппозицию, координировали и направляли ее удары.

Историк и публицист Валерий Шамбаров на основе своих исследований рассказывает о подлинной истории предательств Российской империи.

Изменники существовали в нашей стране с незапамятных времен. Об этом я рассказывал в своих книгах «Пятая колонна Древней Руси» и «Пятая колонна Русского царства», представил читателям колоритную галерею предателей: Святополк Окаянный, Твердило Иванкович, Даниил Галицкий, «жидовствующие», Курбский, соглашатели Семибоярщины, канцлеры Ордин‑Нащокин и Голицын, царевна Софья, целая плеяда украинских гетманов, начиная с Выговского и заканчивая Мазепой… С подобными деятелями научились плодотворно сотрудничать внешние враги России, целенаправленно использовали их в войнах и политической борьбе.

Но Московское царство, невзирая на оппозицию и заговоры, на подрывные операции западных держав, устояло. Мало того, оно одолевало своих противников, укреплялось, разрасталось – и переродилось в великую Российскую империю. Но и «пятая колонна» никуда не исчезла. Наоборот, она тоже усиливалась, умножалась новыми течениями и группировками. По стране почковались масонские ложи. Обнаруживались еретические секты вплоть до самых «экзотических». При дворе и в правительстве возникали фигуры западнических «реформаторов» и явных агентов влияния. Высший свет и интеллигенция заражались либеральными учениями. Все громче заявляли о себе националисты, сепаратисты. Создавались структуры революционеров. А зарубежные враги нашей страны вышли на куда более высокий, международный уровень. Активно организовывали и подпитывали российскую оппозицию, координировали и направляли ее удары.

Об этих явлениях рассказывает работа, которую вы держите в руках. Но в данный период «пятая колонна» стала слишком многочисленной, многообразной и многоликой. Охватить все ее проявления, течения и формы в объеме одной книги попросту невозможно. Для этого понадобились бы многотомные исследования. Поэтому пришлось выбрать лишь некоторые сюжетные линии, исторические фигуры и организации – наиболее показательные и характерные, особенно ярко проявившие себя при расшатывании и разрушении Российской империи. И особенно отчетливо показавшие свою сущность.

Различные народы нашей планеты имеют не только генетическое происхождение. Например, происхождение американцев – не генетическое, а юридическое. Северную Америку колонизировала разноплеменная шваль из многих европейских государств, сектанты, беглые преступники, к ним добавлялись африканские невольники, китайцы, японцы, эмигрантское отребье всех мастей, а объединяющим началом становились американские законы, и полноценными американцами оказывались люди, получившие гражданство США.

Происхождение русского народа иное. Оно не генетическое, как у евреев, не юридическое, как у американцев, а духовное. Разумеется, у русских были и многочисленные генетические предки, как же без них? Но народ родился из многих составляющих в X в. в таинстве Крещения Руси. До того были поляне, кривичи, словене, вятичи, древляне, тиверцы и пр. – разные славянские народы, отличавшиеся и по происхождению, и по обычаям, и по религиозным обрядам, нередко враждовавшие между собой. Были и финские народы – меряне, мурома, нарова, ижора, чудь, весь, балтские – галинды, угорские – берендеи. Были варяги – прибалтийские славяне и скандинавы. В купель входили разными, а выходили русскими. Отныне их связывала не только принадлежность к одному государству, но и общая система ценностей, общее мировоззрение, вера.

Долгое время именно вера являлась главным индикатором, русский ты или нет. Допустим, Ростов вплоть до конца XI в. разделялся на Чудский конец с капищем мерянского божества и Русский с православным храмом. Между собой они уживались мирно, вместе вели хозяйство, меряне повиновались княжеским властям, исправно платили подати, но в вопросах религии уступать не желали и проповедников к себе не допускали. Если же мерянин крестился, он уже считался русским, должен был переселяться с Чудского конца к единоверцам.

Аналогичное положение сохранялось позже. В XIV–XV вв. на Русь во множестве перетекали из Орды татары. Они могли сохранять свои обычаи, исповедовать ислам, в этом случае они считались ««служилыми татарами»«, большие их общины существовали в Касимове, Юрьеве, Тарусе, Москве. А принявшие крещение превращались в русских, сливались с русской служилой знатью. Таким же образом в XVI–XVII вв. становились русскими кабардинцы, адыги, немцы, шотландцы, англичане, французы, голландцы, поляки, принимавшие православие. При освоении Сибири и Дальнего Востока обязательного крещения для автохтонного населения не требовалось. Но те, кто крестился добровольно, выбывали из разряда «ясачных» и тоже считались русскими.

Но и православные украинцы, белорусы, жившие в Речи Посполитой, называли себя не иначе как русскими. После присоединения Украины к России возникла потребность как‑то отличать ее жителей от населения остальной части страны (а это отличие было юридическим, Украине предоставили очень широкие права внутреннего самоуправления). Сперва употребляли слово «казаки», поскольку Богдан Хмельницкий скопом причислил к казакам всех крестьян и горожан, примкнувших к восстанию. Позже ввели обозначение Малороссия, малороссы. И вплоть до 1917 г. в Российской империи вообще не существовало учета по национальностям. Только по вероисповеданиям. В документах указывалось «православный» – подразумевалось «русский». К ним относились и украинцы, белорусы, обрусевшие немцы, крещеные буряты, якуты и т. д.

Но и само по себе православие периодически испытывало разрушительные влияния. Иногда они внедрялись целенаправленно врагами нашей страны – которые тоже разобрались, что народ и государство цементирует вера. Значит, для сокрушения России требуется расшатать и подорвать ее. А иногда такие воздействия носили случайный характер. Задолго до крещения Руси на ее территорию проникали не только христианские проповедники. Ведь в христианских странах велась борьба с ересями, и их приверженцы разбегались кто куда, в том числе и на русские земли.

В 989 г. св. Владимир Креститель послал своего дядю Добрыню для крещения Новгорода. Ожесточенное сопротивление ему организовали вовсе не язычники – народ взбунтовал «волхв» Богомил. Прозвище указывает на его принадлежность к богумилам, болгарской манихейской секте. Она объявляла, что Бог создал «высший» мир, а земной мир и людей сотворил сатана и властвует в нем. Запрещала поклоняться кресту, поучала, что церкви населены демонами и каждый человек – вместилище демона. А чистые – одни лишь богумилы. Отрицались браки, но практиковались свальные оргии. Как раз в это время в Болгарии и Византии развернулись гонения на богумилов, и некоторые сочли за лучшее отправиться на север. Как видим, для еретиков было ничуть не зазорно объединяться с язычниками против православия. В 1071 г. два «волхва» подняли восстание возле Ярославля, с толпой в 300 человек дошли до Белоозера, зверски убивая женщин. Мятеж подавил воевода Ян Вышатич, он допросил пойманных «волхвов» об их верованиях, и рассказ, зафиксированный в летописях, опять оказывается не языческим, он в точности соответствует той же богумильской ереси.

Лжеучения проникали и из других стран. «Окном» для них стал Новгород, тесно связанный торговлей с Западной Европой. В 1310‑х гг. какую‑то ересь принялся проповедовать новгородский протопоп Вавила, критикуя церковные уставы и порядки. К нему пристали «мнозии от причта церковна и мирян». Вавилу поддержал и тверской епископ Андрей. Митрополит Владимирский и всея Руси св. Петр созвал Освященный собор, его активно поддержал московский князь Иван Калита. В результате митрополит «помосчию и заступлением князя Ивана Даниловича преодоле и проклят того еретика» (Вавилу), «а сам иде по градам, поучая право верити, и укроти молву, а смущение диаволе прогна».

Потом в Пскове и Новгороде обнаружилась так называемая ересь стригольников. Сектанты находились под иудейским влиянием, «стриглись» – совершали обрезание. Поучали, что Христос еще не приходил, отрицали св. Таинства, иконы, саму церковь. Ересь искореняли долго и трудно, с ней не могли сладить несколько десятилетий.

А в 1470 г. новгородская верхушка решила отложиться от Руси, пригласила из Литвы князя Михаила Олельковича, и в его свите прибыл из Киева астролог и каббалист «жидовин именем Схария», обольстил нескольких священников, и возникла ересь «жидовствующих». Она действовала строго конспиративно, маскировалась под православных, и одолеть ее не удавалось очень долго. Секта распространялась «по верхам» общества, старалась вовлечь иерархов церкви, высших государственных сановников. Еретики протащили на престол митрополита всея Руси своего ставленника Зосиму, к ним примкнули богатейший боярский клан Патрикеевых, жена царевича Ивана Молодого Елена Волошанка, их сын Дмитрий.

Готовился государственный переворот. Для этого «жидовствующие» оклеветали жену государя Ивана III Софью Палеолог, царевича Василия, разгромили их окружение. Стараниями св. Иосифа Волоцкого и других верных защитников православия сектантов одолели. Пришлось неоднократно собирать Освященный собор, несколько человек были казнены, прочие отправлены в тюрьмы и ссылки. Но ересь выжила. Ее апологеты научились более тщательно скрываться, выступали под маркой «нестяжателей», «заволжских старцев». Жидовствующий Василий Патрикеев превратился в «старца» Вассиана Косого, вернулся из ссылки в Москву, при покровительстве единомышленников стал могущественным советником при великом князе Василии III. Оклеветал св. Иосифа Волоцкого, а с другими противниками вообще не церемонился. Когда священник Серапион из Заволжья доложил, что среди местных сторонников Вассиана гнездится ересь, «старец Васьян попа просил на пытку», и его запытали до смерти.

Только через 20 лет Вассиан попался на связях с боярской оппозицией, был осужден и закончил жизнь в заточении. Но секта опять уцелела, давала новые метастазы, каждый раз поддерживала заговоры, вовлекла в свою деятельность два монастыря. В 1553–1554 гг. целую серию Освященных соборов провел молодой царь Иван Грозный. Однако главные осужденные, Артемий Пустынник и Феодосий Косой, вообще избежали наказания, благополучно бежали за границу. Это было совсем не удивительно, ведь их единомышленники и покровители оставались в верхушке государственных структур. К «жидовствующим» принадлежали ближайшие советники царя Сильвестр и Адашев, претендент на престол Владимир Старицкий со своими родственниками, князь Курбский и ряд других оппозиционных бояр, архиепископ Новгородский Пимен с несколькими церковными иерархами. Лишь введением на Руси чрезвычайного режима, опричнины, и суровыми карательными мерами Иван Грозный сумел уничтожить эту заразу. Но, опять же, какие‑то корешки остались…

В народной толще жило и древнее язычество. Оно постепенно блекло, вырождалось. Люди забывали смысл языческих ритуалов, и сами эти ритуалы превращались в безобидные народные обряды, разнообразившие и украшавшие русскую жизнь, – колядовали перед Рождеством, устраивали кулачные бои и катания на санях на Масленицу, жгли чучело зимы, по весне водили хороводы, играли в горелки, прыгали через костры на Купалу, праздновали «зажинки», «обжинки», «осенины» и т. д. Но кое‑где сохранялись и языческие учения, появлялись проповедники. В 1550 г. Стоглавый собор отмечал: «По погостам и селам ходят ложные пророки, мужики и жонки, девки и старые бабы, наги и босы и волосы отрастив и распустя, трясутся и убиваются», утверждают, что им являются те или иные святые, и от их имени учат людей не пойми чему.

Существовала и литература, перенявшая христианскую символику, но по сути языческая. Например, уже в XIX в. исследователи обратили внимание на «Стих о Голубиной книге». Там излагается легенда о сотворении мира. Дескать, белый свет взялся от Бога, солнце – от Его лица, луна – от груди, зори – из очей, ветры – от Духа Святого, а мир создан от Адама, камни – из его костей, земля – из плоти. Из Адама сотворены и люди, причем цари – из головы, а крестьяне – из колена. Сюжет мифа в точности соответствует гимну «Пурушасукта» из «Ригведы», где описывается сотворение мира и людей из различных частей тела первочеловека Пуруши (а языческая вера славян была близка к ведической религии древних индусов). С XV в. известны апокрифический «Апокалипсис Петра», всякие «Хождения по мукам», где явно прослеживаются орфические учения, сходные с античным язычеством. В других апокрифах однозначно сквозит учение гностиков.

До поры до времени антихристианские явления прятались отдельными очагами где‑нибудь в глубинке. Светские власти туда не добирались и не замечали их, а священников вплоть до конца XVII в. избирали сами прихожане, неугодных могли выпроводить. Изменила ситуацию трагедия церковного раскола. Но только не стоит путать раскольничество и старообрядчество. На разницу между ними впервые обратил внимание Петр I. В 1722 г. он побывал у гребенских казаков. До них на далекой окраине церковные реформы Никона попросту не дошли. Они великолепно несли службу, повиновались начальству, но наотрез отказывались креститься тремя перстами. Петр указал, что «расколу в них нету», и распорядился их не трогать. Этот прецедент распространился на остальные казачьи войска, и последующие цари подтверждали решение Петра. Так, Николай I в 1850 г. повелел именовать раскольниками только «вредные секты», а казаков, всего лишь сохранявших обычаи предков, называть староверами и не преследовать.

Надо сказать, что и в народе раскольничество поначалу не имело массовой опоры. В 1670 г. Стенька Разин повел на Москву голытьбу под лозунгом защиты патриарха Никона, якобы несправедливо низложенного и сосланного боярами. Раскол подпитывала лишь небольшая часть духовенства и оппозиционная знать – князь Хованский, боярыня Морозова, княгиня Урусова и др., отнюдь не простонародье. Но в 1676 г. скончался царь Алексей Михайлович, и на трон взошел Федор Алексеевич, слабый и болезненный. При нем власть захватили молодые фавориты, была доломана система «народной монархии», построенной еще Иваном Грозным. Упразднилось местное выборное самоуправление. Был ликвидирован Тайный приказ, контролировавший деятельность всех государственных структур и должностных лиц. Исчезло «челобитное окно» во дворце, через которое любой человек мог подать жалобу непосредственно царю. Покатились хищничества и злоупотребления.

Федор (а не Петр) при участии сестры Софьи повел реформы по «европеизации» России. Внедрялись польские моды, обычаи, роскошь, все это ударило по крестьянам, росли налоги, усилилась их эксплуатация помещиками. Царь по примеру Запада развернул борьбу с нищими, повелев их «определять в работы». Отменил указ своего отца о невыдаче беглых, записавшихся на военную службу. А в 1682 г. умер Федор, власть перехватила его сестра Софья Алексеевна, канцлером стал ее фаворит Голицын, слепо преклонявшийся перед Западом. Софья, чтобы завоевать популярность, раздавала приближенным огромные награды, измерявшиеся тысячами крестьянских дворов. Вчерашние свободные крестьяне вдруг оказывались крепостными. «Европейские» реформы правительница углубила. В России было разрешено католическое богослужение, дозволен въезд иезуитов. В угоду Западу начали совершенно ненужную в тот момент войну против Турции, в походах на Крым Голицын бездарно погубил две армии.

Вот тогда‑то, при Федоре и Софье, раскольничество приняло массовый характер. В скиты устремились преследуемые нищие, дезертиры, беглые крестьяне. Раскол был движением не только духовным, а в первую очередь политическим, антигосударственным. Призывалось «удалятися и бегати» – не платить податей, не признавать властей, вообще исключить себя из структуры государства. Но «беганием» не ограничивались. Например, расколоучитель Кузьма Косой, устроивший Усть‑Медведицкий скит на Дону, договаривался со степняками и скликал к себе всякий сброд, рассылая по стране «прелестные письма»: «За нас многие орды и калмыки, не покинет нас и Чаган Богатур, и Ногай‑мурза, как пойдем на Москву, замутим всеми…» Как видим, «неповрежденная вера» становилась лишь предлогом. Она отнюдь не препятствовала союзу с нехристями, главное – «замутить».

В 1708 г. некрасовцы вообще передались в подданство крымского хана и турок. Из них состояла личная гвардия хана и султана, в татарских набегах на Русь они шли в авангардах, показывали дороги, рубили и захватывали в рабство соплеменников. Внутри общины сохраняли «старую веру», а ради этого признавалось совсем не грешным служить врагам Отечества, убивать русских. В 1807 г. на Дунае некрасовцы учинили даже массовую резню старообрядцев‑липован, которые жили в эмиграции, но в очередной Русско‑турецкой войне доброжелательно встретили царские войска. Участвовали и в подавлении восстаний православных балканских народов…

Кроме бунтарских и изменнических сект, раскол породил другие гиблые течения вплоть до самосожженчества. Оно имело с «неповрежденной верой» еще меньше общего, чем предательство: ни одна христианская конфессия не приемлет самоубийство. По христианским канонам, это самый страшный грех, страшнее убийства ближнего. Самоубийца сам, своей волей отвергает душу, дарованную ему Богом. Причем жуткие «гари» вовсе не были спасением от гонителей, от карательных экспедиций. Дело обстояло с точностью до наоборот. Сначала начались самосожжения, и именно они заставили власти всерьез взяться за раскольников.

Это была особая теория, близкая к манихейству. Людям внушали, что Церковь погибла, наступило «царство антихриста», он стал хозяином всего материального мира. Значит, надо высвободить душу из погибшего мира, в том числе из собственного тела. Задолго до раскола, в 1630‑х, некий «старец» Капитон проповедовал необходимость «самоуморения». Подобные учения получили дальнейшее развитие. А реформы Никона, призывы протопопа Аввакума к противодействию «никонианам», добавившиеся «западные» нововведения Федора Алексеевича и Софьи создали благодатную почву для их распространения. Люди были сбиты с толку, теряли духовные ориентиры, ударялись в «богоискательство» по собственному разумению, чем и пользовались изуверские учителя.

Был выработан сложный ритуал, к самосожжениям готовились задолго, в несколько этапов. Первая ступень предполагала бегство от мира. Учителя собирали большую общину желающих «спастись». Вторая ступень – крещение «в Ердане». Каждого, кто приходил в общину, обязательно перекрещивали. Иногда по мере прибытия, иногда коллективно, большими партиями. А третьей ступенью становилось «крещение огненное». Для этого совместными усилиями возводили строение, чтобы вместило всех. Иногда оно требовалось очень большое – так, в 1677 г. в Тобольском уезде сжигались 1700 человек, «добродетельные мужие, девы и отрочата». Строение обкладывали соломой и хворостом, участники обряда полностью раздевались, как для обычного крещения, и с молитвами и песнопениями предавали себя огню. Причем учителя‑подстрекатели нередко уклонялись от общей участи – ведь они «обязаны» были еще задержаться в «антихристовом» мире, чтобы помочь «спастись» другим.

Раскол единого духовного целого, разброд в умах позволяли набирать последователей не только проповедникам самоубийства. В это же время, в конце XVII в., на Руси стали распространяться секты хлыстов. Их происхождение теряется в незапамятных глубинах прошлого, но раньше они ютились где‑то в глухомани, небольшими группами, незаметненько, потихонечку, а теперь получили подпитку. Хлысты использовали христианскую терминологию, однако все их «христианство» одной лишь терминологией и ограничивалось. Они сохранили остатки языческих учений и обрядов. В качестве «священной» литературы использовались та же «Голубиная книга» и прочие подобные произведения. Бог отождествлялся с «красным солнышком», Богородица – с «матерью сырой землей».

Утверждалось, что Бог живет «на седьмом небе», «пиво варит», рисовалось подобие языческого рая – на небе стоят «грады, сады зелены». При покаяниях обращались о прощении грехов как к Господу, так и ко всей природе: «Прости, солнце и луна, небо и звезды, и матушка сыра земля, пески и реки, и звери и леса, и змеи и черви». У хлыстов запрещались воровство, блуд, пьянство, требовались дружба, гостеприимство. Но активисты сект богохульно именовались «христами» и «богородицами», утверждалось, что в них воплощается «святой дух». В секте чтили какого‑то одного земного «христа», при нем обреталось двенадцать «апостолов», на роль «богородицы» выбиралась «девица краснолична», могли добавляться и «пророки». «Богослужения» представляли собой радения: люди доводили себя до экстаза плясками, кружением, били себя прутьями, палками, цепями. В некоторых сектах радения исполнялись вполне по‑язычески, в чем мать родила.

Но и в целом главные ритуалы во многом повторяли древние мистерии «великих матерей» Востока, Малой Азии – например, темные магические таинства «матери богов» Кибелы, справлявшиеся когда‑то в ее святилище на горе Ида. В обрядах сохранились даже следы человеческих жертвоприношений, ритуального канибализма: в незапамятные времена так поступали с избранницей, олицетворявшей богиню, хотя у хлыстов жертва стала уже символической. Ночью, около праздника Троицы, они плясали при свечах вокруг большого чана с водой, бичевали себя до крови, взывали в песнях к «богородице – матери земле сырой». Она выходила снизу, из погреба, выносила блюдо с дарами: изюмом, сладкими ягодами. Угощала собравшихся, помазывала водой. Ее саму торжественно омывали, срезали сосок и, измельчив его на частички, кощунственно «причащались плотью и кровью». Это считалось высшей хлыстовской «святыней».

А запрещение блуда ничуть не распространялось на общие оргии – после радений свечи гасились, и в темноте месились кто с кем. Забеременеть от неизвестного отца признавалось «от бога». Такая женщина объявлялась новой «богородицей», а зачатые в ритуалах дети должны были стать «христами» и «пророками». Сектантов обнаружили. Первое судебное дело прошло в 1716–1717 гг. Не помогло. В 1732–1733 гг. возникло новое большое дело, 3 человека было казнено, 116 бито кнутом и сослано. Но в 1745 г. секту вскрыли в Москве. К ответственности привлекли аж 416 человек, из них 62 учителя и «пророка». Среди подсудимых оказались все монахини Ивановского и Варсонофьевского монастырей. Развернулись поиски по стране. Хлыстов выявляли, пороли, целыми «кораблями», т. е. сектантскими общинами, ссылали в места не столь отдаленные, но тем самым разносили заразу на новые территории.

Однако в этот же самый период, в XVIII в., верхушка российского общества стала заражаться западным «просвещением». Часть дворян задрала носы, совершенно оторвалась от «сиволапого мужичья», околачивалась по столицам, заграницам и не обращала внимания на своих крестьян. По деревням бродили не пойми какие «старцы» и «старицы», образовывались секты неведомых направлений. Другие дворяне, наоборот, понесли приобретенную «мудрость» простонародью. Например, уже позже, в XIX в., отец известного историка Костомарова, ярый атеист, принялся учить крепостных, что Бога нет. На этом поприще он сумел достичь заметных успехов – собственные дворовые убили его и ограбили. Рассудили: если Бога нет и после смерти «ничего не будет», так зачем же себя ограничивать? Хотя, в отличие от барина, они все же сохранили православную душу. Совесть их замучила, они вышли на церковную паперть перед односельчанами и покаялись, сдались с повинной.

Многие помещики ударились и в масонские учения. Делились полученными «откровениями» с приближенными крепостными, и вдруг выяснилось, что они четко сходятся с… хлыстовскими! Впрочем, ничего сверхъестественного в таком совпадении не было. Ведь масонские теории родились на базе древних гностических и каббалистических учений, черпали «тайную мудрость» из тех же языческих мистерий Востока, Египта, античного Средиземноморья. В общем‑то, смычка «просвещенных» дворян‑масонов и полуграмотных крестьянских сектантов вышла очень любопытной. Самые низкопробные масонские журнальчики и брошюрки мистического содержания, попадая в хлыстовскую среду, начинали играть роль «священных писаний». Бывало и так, что сам барин или барыня примыкали к секте, становились ее руководителями и «духовными» иерархами.

Это получалось выгодно для обеих сторон. Для барина его крепостные оказывались теперь «духовными чадами» – значит, будут послушными, не убегут, воздержатся воровать и отлынивать от работы. А если секта была еще и «экзотической», с прыганиями и дрыганиями в голом виде, с общими «священными» блудилищами, хозяин имел полный набор пикантных развлечений в собственном поместье. Ну а сектанты приобретали в лице масонствующих помещиков надежных покровителей. Да и сельский священник не посмеет идти против барина, посылать жалобы церковному начальству. В результате к началу XIX в. всевозможные секты расплодились самым невероятным и причудливым букетом: «христовцы», скопцы, богомилы, монтане, контовщики, молельщики, купидоны, ханжи, вертуны, прыгуны, телеши, ляды, дырники, фармазоны, наполеоновы дети, духоборцы, иконоборцы, жидовствующие и т. д.

И тут уж остается только подивиться, из каких стран и каких эпох все это понабралось в Россию! Скажем, монтане – раннехристианская ересь, осужденная еще во II в. Она проповедовала некий третий «завет святого духа», полное безбрачие, отрицала покаяние, а путь к «спасению» видела через самоистязание и добровольное мученичество, то бишь через садомазохизм. Иконоборцы – византийская ересь VIII–IX вв. О богомилах и жидовствующих уже говорилось. Телеши продолжали установки адамитов, чешской секты XV в., обходились на молениях без какой‑либо одежды. Прыгуны были близки к гюпферам, голландской секте XVI в. Уральские дырники объединили христианство с митраизмом древних гуннов, тюрков, монголов, отождествляли Бога с митраистским культом неба – Тенгри, молились под открытым небом или «дырой» – окном или отверстием в стене. Фармазоны напрямую восприняли масонские «мудрости» в качестве «божественных откровений».

Самой изуверской сектой были скопцы. Для мужчин они практиковали посвящение «за одной», «за двумя» и «за тремя печатями», что соответствовало частичному или полному лишению детородных органов. Для женщин одна или две «печати» означали удаление молочных желез. Еще более высокой ступени «посвящения» и «святости» достигали те, кто принимал «печати огненные», выжигание груди раскаленным железом. Кстати, и эти обряды пришли из глубин веков, из языческих культов «великих матерей». Служителями той же малоазиатской Кибелы являлись скопцы, фанатики посвящали себя богине, жертвуя ей мужское достоинство. Другим богиням, олицетворявшим девственную природу, служили безгрудые жрицы, скреплявшие таким образом обет безбрачия.

А в России, невзирая на омерзительные ритуалы, секта стала самой могущественной и многочисленной. Причина была чисто материальной. Скопцы подмяли под себя меняльный, то бишь ростовщический, бизнес. Изощренный ум и жадность евнухов помогали наживать капиталы, а наследников заведомо не было, деньги всех «посвященных» оставались в секте, концентрировались в руках ее тузов. Богатства собирались колоссальные (так, при аресте скопца Плотицына было изъято наличными более 18 млн рублей – тогдашних! В пересчете по нынешнему курсу он считался бы мультимиллиардером).

Именно это обстоятельство обеспечивало успехи скопцов. За согласие «посвятиться» они выкупали на волю крепостных, предлагали желающим деньги для открытия своего дела. Окручивали и вовлекали должников, угрожая по суду засадить их в тюрьму. У скопцов действовала собственная разведка. Выискивала разорившихся хозяев, промотавшихся игроков или людей, мечтающих о дорогом приобретении. Через подставных лиц им выделяли нужные суммы и вроде бы «забывали», пока не нарастут проценты. А потом человек или его наследники целиком оказывались в паутине сектантов. Сократить долг можно было по определенной таксе: за ту или иную цену «посвятиться» самому, уговорить родных, знакомых.

В политике сектанты традиционно поддерживали антигосударственные, разрушительные силы. В частности, хлысты провозгласили очередным «христом» Пугачева. Скопцы тоже признали за ним столь высокий ранг, хотя взаимопонимания не достигли. Емельян Иванович выслушал делегатов, но он был несколько иного мнения о плотских радостях, и всех попавшихся скопцов, начиная с самих делегатов, приказал вешать. Зато с законными властями сектанты умели находить общий язык. Деньги ростовщиков помогали подмазывать администрацию взятками, кого‑то из чиновников держали «на крючке» за долги, вынюхивали о них компрометирующие сведения. Честных служак могли дискредитировать, купив обвинителей и лжесвидетелей. Поддерживались и прочные контакты с уголовным миром. Воры как раз через менял сбывали краденое, им предоставляли убежище, а за это они опекали сектантов, которым все‑таки случится загреметь за решетку.

Особенно плодотворными стали связи скопцов с масонствующими аристократами. Как уже отмечалось, в учениях тех и других было много общего. Но не секрет, что сила масонов в разных странах заключалась вовсе не в учениях и не в совершенстве их организаций. Они стали «всемогущими», сомкнувшись с кругами крупных банкиров, в основном иудейского происхождения, – Ротшильдами, Варбургами, Мильнерами и пр. В России в конце XVIII – начале XIX в. таких банкиров еще не было. В нашей стране подобную публику заменили не кто иные, как скопцы. Они взялись финансировать масонские издания, клубы. А при этом сами получали высокопоставленных титулованных покровителей.

Имея столь мощную опору в «верхах», они раскинули свою деятельность очень широко. Их секты распространились по Тульской, Тамбовской, Орловской губерниям, угнездились в Костроме, Саратове, Самаре, Томске, Москве. Влезли и в Санкт‑Петербург. При Павле I в столице проживало несколько ростовщических тузов, сюда переместилась резиденция скопческого «христа» Селиванова. Скопцы проникли даже ко двору, завербовали в секту царского лакея Кобелева. Но Павел, узнав о подобных поползновениях, церемониться не стал, Селиванова и его присных отправил в тюрьму. «Вольных каменщиков» царь тоже не жаловал, издал указ о категорическом запрете их организаций. Хотя из масонов уже состояло ближайшее окружение Павла. Стоит ли удивляться, что это окружение вскоре убило его, возвело на престол Александра I…

Новый государь в угоду облепившим его приближенным во многом изменил политику. Объявлял амнистии, выпустил на свободу «политических», вроде масона Радищева. Освободил и Селиванова, с 1802 г. он открыто жил и проповедовал в столице. Да и питерские финансовые воротилы Ненастьев, Костров, Солодовников ничуть не скрывали своей принадлежности к секте. Молва о «пророчествах» скопческого «христа» распространялась в «высшем свете». Сам Александр I при вступлении в коалицию против Наполеона не побрезговал посетить его, получить предсказания о будущем. Селиванов убеждал его не воевать с Бонапартом. Когда война обернулась поражением под Аустерлицем, и «пророчество» сбылось, авторитет евнуха подскочил еще выше.

В тяжелом 1812 г. к Селиванову потянулись люди, чтобы узнать о собственном будущем, о судьбах близких, получить советы. Тянулись в горе родственники погибших, надеясь обрести в откровениях еретика утешение и поддержку. Не мудрено, что на послевоенные годы пришелся наивысший пик сектантских успехов. Они снова проникли в придворную сферу, в их ряды «посвятился» камергер двора Елянский. Обнаглели до того, что в 1814 г. через Елянского царю был представлен проект «церкви таинственной». Предлагалось учредить в России «божественную канцелярию» и установить «феократический образ правления», при котором скопцы станут секретными советниками всех отраслей управления.

Для этого их предстояло постригать в монахи и рукополагать в священство. Сектантов‑иеромонахов и «пророков» следовало приставлять ко всем начальникам, в каждый полк и каждый город. «Иеромонах, занимаясь из уст пророческих гласом небесным, должен будет секретно совет подать… во всех случаях, что господь возвестит о благополучии или о скорби; а командир оный должен иметь секретное повеление заниматься у иеромонаха полезным и благопристойным советом, не уповая на свой разум и знание». Селиванов должен был стать советником при самом императоре, руководить всей сетью скопческих иеромонахов и «пророков». Эти реформы требовалось хранить в глубочайшей тайне, чтобы «не пометать бисер», а в итоге Россия возвысится, «будет всех сильнейшею победительницею всего мира».

Но тут уж за головы схватились масоны! Ведь они исподтишка занимались тем же самым! Старались потихонечку заразить своими ставленниками церковь и структуры власти, а союзники, хоть и в «тайном» проекте, откровенно выложили их методы! Елянского быстренько объявили сумасшедшим и заключили в соответствующее лечебное учреждение. Впрочем, на деятельности сектантов это совершенно не отразилось. Она развивалась беспрепятственно, ширилась. В 1816 г. скопец‑миллионер Солодовников отгрохал для Селиванова настоящий дворец, «дом божий, горний Иерусалим». Со всеми удобствами – там были и личные покои, и салоны для бесед, и разукрашенный зал для радений, и хорошо оборудованные помещения для ритуальных хирургических операций с новообращенными.

В те же самые годы, когда офицеры и аристократы, будущие декабристы, создавали тайные общества и готовили восстание, развернулась усиленная пропаганда скопцов среди столичного гарнизона. Офицеры‑заговорщики им не мешали. Особенно успешной была агитация в лейб‑гвардии Егерском полку, там возникло гнездо сектантов. А возле «дома божия горнего Иерусалима» вереницами останавливались богато убранные кареты. Мающиеся от безделья знатные дамы, ничуть не таясь и не гнушаясь, собирались слушать проповеди и беседы Селиванова. Светское «общество» в это время как раз захлестнуло повальное увлечение мистикой. Дворяне самозабвенно ходили по спиритическим кружкам, утопали в астрологии, магии, зачитывались книжонками розенкрейцеров, «тайнами храма», «чашами Грааля» и прочей оккультятиной. Скопческие «истины» как нельзя лучше ложились в общую струю.

А вдобавок нравы царили более чем вольные, не иметь любовников и любовниц было как будто и неприлично. Но знать пресытилась обычным развратом. Тянуло к чему‑то более острому, опасному, болезненному. В секте оно существовало. Тут воочию соприкасались с людьми, прошедшими страшное и неведомое. Особо ценным гостям разрешали скрытно полюбоваться, как калечат соблазнившихся мужиков и девок. И многих гостей самих влекло в пропасть. Среди «посвященных» появились не только простолюдины, но и гвардейские офицеры. А уж экзальтированных поклонниц Селиванова сдерживала лишь тогдашняя мода со слишком глубокими декольте – «печатей» никак не спрячешь. Пожалуй, даже это не остановило бы, просто не решались стать первыми. Найдись первая рискнувшая, и, глядишь, покатилась бы новая светская мода…

Но в 1818 г. губернатором Санкт‑Петербурга был назначен герой пяти войн, генерал от инфантерии Михаил Александрович Милорадович. И вот он‑то взялся за скопцов по всей строгости закона. Ему мешали, тормозили, да еще как! Вмешивались высокие покровители, передавали еще более высокие «пожелания». Милорадовича это не останавливало, он не оглядывался ни на кого. Скопцы пробовали воздействовать на него прежними, многократно испытанными методами, но подкупить губернатора оказалось абсолютно невозможно. Пытались пустить в ход и клевету, сфабрикованные обвинения. Тоже не помогло. Репутация генерала была настолько чистой и безупречной, что никакая грязь к ней не прилипала. Опираясь на столичного обер‑полицмейстера Горголи, Милорадович собрал достаточные доказательства, и в ноябре 1819 г. начались аресты. К июлю 1820 г. разветвленная питерская организация была полностью ликвидирована, весь ее костяк пересажали, а Селиванова отправили в одиночное монастырское заключение в Суздаль.

Минуло несколько лет, и Милорадович так же прямо и смело выступил против декабристов, пал на Сенатской площади от пули Каховского. Между прочим, вспомнили, заговорили шепотом – вот она, «кара», за то, что поднял руку на «священную» особу Селиванова. Но о какой‑либо прямой связи Каховского со скопцами никаких данных нет. А Милорадович представлял немалую опасность и для масонов: выехав на площадь и заговорив с обманутыми солдатами, он со своим колоссальным авторитетом запросто мог повернуть штыки воинов на самих заговорщиков.

После подавления восстания сектанты не успокоились, пытались действовать самостоятельно. Не жалели денег, скопческая пропаганда в 1826–1827 гг. достигла максимального размаха. Дошли и до самозванчества, очередного кандидата в «христы», Алексея Громова, провозгласили «цесаревичем Константином». Но Николай I, в отличие от старшего брата, либеральничать не любил, а выступление декабристов весьма красноречиво подтвердило – порядок надо наводить крепко и решительно. Скопцов наконец‑то признали «особо вредной сектой» и разгромили их структуры по всей стране. Селиванов из заключения так и не вышел, умер в 1832 г. Остальным сектам тоже досталось, да так, что только клочки полетели. Эти клочки разлетались кто куда – в Турцию, Персию, Среднюю Азию. Царь серьезно прищемил хвост и масонам. Именно за это его так окарикатурили и оплевали в российской и зарубежной либеральной истории.

А «гонимые» организации никуда не исчезли, уцелели. Масоны снова широко развернулись при Александре II, захватили ключевые посты в правительстве. Ожили и секты. Но прежние секты заняли в России уже довольно скромное место. Их оттеснили другие, широко внедрявшиеся из‑за рубежа: баптисты, адвентисты, иеговисты, пятидесятники, теософы, антропософы и пр. Скопцы восстановили свой финансовый бизнес, снова покупали взятками закрытые глаза начальства, вербовали сторонников. Но и здесь они утратили приоритет. Его перехватили иные банкиры. Оказалось, что для финансистов и предпринимателей все‑таки выгоднее иметь потомков. Отпрысков связывали браками друг с другом, с зарубежными банкирскими домами, и создавались мощные транснациональные корпорации. Куда уж с ним было тягаться прежним менялам!

Да и соблазны для шатающейся человеческой веры нашлись более действенные: научные и псевдонаучные открытия, закордонные авторитетные мнения, опять же – денежные вливания, жажда новизны, попустительство властей, вынужденных считаться с мировой и своей «общественностью». Если при Анне Иоанновне за вероотступничество рубили головы, а в XIX в. любые полуязыческие и изуверские ереси, чтобы привлечь последователей, вынуждены были хотя бы маскироваться под «христианские», то в начале XX в. настала полная «свобода» отвергать Бога, кощунствовать, пропагандировать самые извращенные учения. Зато в деле Бейлиса, иудейского сектанта, арестованного в Киеве по обвинению в ритуальном убийстве русского мальчика, в защиту подсудимого дружным хором поднялась вся российская «общественность», пресса, интеллигенция.

Старообрядцы вроде бы, как и раньше, отстаивали «неповрежденную веру», и Николай II даровал им свободу вероисповедания. Но и у них понятия о вере оказались совсем не однозначными. Уральские казаки‑старообрядцы революцию 1917 г. не приняли, сохраняли верность царю, даже уже убитому, и сражались без компромиссов, до последнего. А богатое старообрядческое купечество, промышленники, банкиры, отблагодарили государя предательством. Фабриканты наподобие Морозовых укрывали и финансировали безбожников‑революционеров. В 1915 г. Старообрядческий съезд поддержал масонский Прогрессивный блок Думы и его программу разрушения России. Хотя съезд, разумеется, представлял не уральских или гребенских казаков, а тех же фабрикантов и банкиров во главе с Гучковым, которые сами же вместе с «братьями», «вольными каменщиками», создавали Прогрессивный блок, а потом разыграли заговор Февральской революции. Что уж тут оставалось «неповрежденным», вера или вражда к ней?

Запад не уставал замусоривать Россию сектантами даже в страшные годы гражданской войны. По стране зверски убивали православных священников, нарком по военным и морским делам Троцкий намечал строить памятники Иуде Искариоту, а одновременно американская «Христианская ассоциация молодежи» (сектантская) взяла на себя снабжение и обеспечение питанием 10 тыс. красноармейцев. А в 1920‑х, в период засилья троцкистов, погромов и разграбления церквей, закрытия монастырей, репрессий православного духовенства, сектанты в Советской России вообще не подвергались преследованиям!

Наоборот, им передавали отобранные у православных храмы. В стране вполне официально действовали представительства международных сектантских организаций. Под их эгидой даже возник «Бапсомол», баптистский союз молодежи, он вел работу открыто и весьма широко. В период нэпа было создано более 400 сектантских кооперативов, объединенных в «Братство взаимопомощи», в Москве открывались протестантские столовые, возникали многочисленные сельскохозяйственные сектантские «коммуны», и это не только не возбранялось властями, а всячески приветствовалось. А в результате численность сектантов за 1920‑е годы возросла в 5 раз! Люди испытывали потребность молиться Богу, а православных храмов поблизости не стало, вот и тянулись, куда получится.

Потом, правда, пришлось пострадать заодно с православными. В конце 1920‑х – начале 1930‑х и оставшиеся церкви закрывали, и сектантские организации разгоняли, и по тюрьмам и лагерям подгребали. Еще одна кампания гонений прошлась в 1960‑х, потихоньку продолжалась в 70‑х, 80‑х. Тем не менее сектам было легче сохраниться, чем православным общинам. Им не требовалось храмов, священнослужителей, им проще было уйти из‑под контроля. Наконец, что немаловажно, они получали помощь и поддержку из‑за рубежа.

О постсоветской, «демократической» России, в общем‑то, и говорить не приходится. Тут уж постарались расплодить такую мерзость, что былые монтане со скопцами, по сравнению с ней, выглядят чуть ли не ангелочками. Наверное, даже во времена ветхозаветных пророков, возмущавшихся грязными культами Молохов, Ваалов и Астарт, не существовало религий, которые нынче были придуманы специально для русских. И в условиях духовного разброда люди все так же клюют, тянутся в пропасть. Заодно и раскольников добавили. Ужасаешься безобразиям, хочешь веру сберечь? Без проблем! «Учителя» легко найдутся. Доходчиво наставят «удалятися и бегати», а скоро, глядишь, и самосжигаться позовут, уж на это закордонные и отечественные спонсоры не преминут раскошелиться, дровишки оплатят. Почему бы не уговорить спалиться тех, кто до сих пор еще задумывается о вере? Без них будет спокойнее…

Ну а большинство людей в религиозной мешанине предпочитает просто отгораживаться от нее. Так легче. Не надо выбирать, страдать, переживать. Удобнее держаться от духовных вопросов подальше. Глубокомысленно повторять газетные рассуждения, что, наверное, все конфессии и секты в чем‑то правы, а в чем‑то не правы, но в чем именно – не наше дело. Вместо этого мудро есть и мудро спать, мудро ходить на работу. Мудро стараться заработать побольше, чтобы накупить побольше. Мудро погрязнуть под гипноз телевизионной лабуды или влипнуть с головой в Интернет. Или мудро спиваться… Хотя неверующих людей не существует, и такой образ жизни – тоже религия. Тоже сознательный выбор, вера.

Вера, что так и надо: есть, спать, зарабатывать, покупать, внимать потокам массовой информации, пользоваться доступными удовольствиями, кому в дорогом ночном клубе, а кому из горла под забором. Жить в кругу насущных забот, устраивать его с возможным комфортом, а остальное лишнее. Все остальное как‑нибудь образуется без тебя, само собой. Это и есть та самая религия, которую насаждает масонство «для большинства», для быдла. Религия духовного оскопления. Гонись, как евнух, за деньгами ради денег, слушай телевизионных евнухов‑«пророков», доводи себя до экстаза, дрыгаясь на каких‑нибудь радениях – рок‑концертов, футбольных болельщиков, корпоративных вечеринок, политических выборов, митингов, какая разница?..

Правда, русский народ породила совсем другая религия. Православная. И не столь уж много времени прошло с тех пор, когда слово «русский» автоматически означало – православный. Но отсюда следует и однозначная обратная зависимость: не православный – значит, не русский.

14 (25) декабря 1825 г. батальоны лейб‑гвардии Московского, Гренадерского полков и Флотского экипажа вышли на Сенатскую площадь. Равнение шеренг. Великолепие мундиров. Блеск эполет. Яркие плюмажи на киверах. Толпы столичной публики. Кареты дам, обмирающих от волнения. Породистые лошади. Французская речь. Святой ореол борьбы за свободу… Залпы картечи. Окровавленный снег. Пять приговоренных на виселице. Пестель, Рылеев, Муравьев‑Апостол, Бестужев‑Рюмин, Каховский. Самоотверженные жены и невесты, едущие сквозь снега в страшную глухую Сибирь… Эта картина два столетия будоражила воображение интеллигенции, молодежи. Вспомните, с каким чувством смотрели фильм «Звезда пленительного счастья», как брала за душу песня «Кавалергарда век недолог…», как жалко их было, лихих и прекрасных «кавалергардов».

А во времена перестроек и демократизаций историки, журналисты, публицисты вздыхали над драмой декабристов: ну почему же они не смогли победить? Ведь, наверное, вся наша история пошла бы по другому пути? В России установилась бы просвещенная демократия, страна избежала бы катастрофы 1917 г., развивалась и богатела, подобно Америке. Завершались подобные размышления сакраментальной фразой: «Увы, история не имеет сослагательного наклонения».

Но при этом за пределами внимания исследователей остается очень важная сторона вопроса. Ведь отнюдь не случайно в дореволюционной России ставились в один ряд «враги внешние и внутренние». И они действительно были взаимосвязаны. Тайная война, использование чужих междоусобиц с древнейших времен являлись мощными инструментами международной политики. Еще в эпоху Киевской Руси короли Польши, Венгрии, германский император и другие монархи поддерживали тех или иных кандидатов на русские княжеские столы – разумеется, не из альтруизма, а в расчете на собственные выгоды. Впрочем, и русские князья пользовались теми же методами.

Ну а когда стала усиливаться Московская Русь, проявился и фактор противостояния «Восток – Запад». Сначала, в течение 300 лет, России пришлось вести борьбу за само свое существование с Литвой и Польшей. В ходе этой борьбы широко применялись и тайные методы. Польские короли привечали и переманивали перебежчиков, поддерживали оппозицию бояр и удельных князей, сепаратистов в Новгороде. Использовали Курбского и ему подобных для информационной войны, распространяя клевету о нашей стране. Засылали агентуру для покушений на русских властителей. Устраивались идеологические диверсии. В XVI в., начиная войну с Россией, Сигизмунд II впервые выдвинул пропагандистский лозунг ее «освобождения» от царской «тирании». А самой крупной диверсией стала Смута 1604–1613 гг., организованная путем заброски Лжедмитриев.

Только при Алексее Михайловиче, в войне 1654–1667 гг., Польшу удалось сломить, она покатилась в упадок. Россия стала бесспорным лидером Восточной Европы. Но после этого ее главной соперницей становится Франция – лидер тогдашней Западной Европы. Она взяла под покровительство и ослабевшую Польшу. Именно Франция на протяжении полутора веков досаждала России, натравливая на нее соседей – шведов, турок, поляков. И все это время опять использовались закулисные подрывные методы. Ну а когда Россия сумела сокрушить Францию, ее главной соперницей стала Англия. Ведь она претендовала на мировое господство и являлась в XIX в. величайшей на Земле империей (включая в себя множество колоний и полуколоний). Причем Англия в борьбе против России взяла под покровительство и Францию…

Но противостояние нашей страны с Западом оказывалось гораздо глубже, чем обычная международная конкуренция. Оно было не только политическим и экономическим, а еще и духовным. Со времени гибели Византии Россия стала мировым центром и оплотом православия. Это вызвало ярую вражду со стороны западного католицизма. Поляки в войнах с русскими получали поддержку от всей Европы.

С XVI в. католичество начало интенсивно разрушаться. Забурлила Реформация. Для высших слоев западного общества устои христианской морали вообще становились помехой. Пошла переориентация на философские теории, по сути антихристианские, где приоритет отдавался не вере, а разуму. А с другой стороны, рвалась к власти народившаяся буржуазия. Финансисты, купцы, промышленники набирали силу под эгидой абсолютизма. Сильные монархии защищали их, открывали пути для обогащения. Так было и в Голландии, и в Англии, позже и во Франции. Но монархии и церковь ограничивали хищничество. Теперь воротилам хотелось захватить рычаги управления под собственный контроль. Протестантские религии стали идеологическим знаменем «буржуазных революций».

Однако фанатизм радикальных сектантов был слишком разрушительной силой, наделал ужасных бед в тех самых государствах, где буржуазия раздула революционные бури. Для кругов, желающих продолжить переустройство мира в свою пользу, понадобился другой инструмент, другие формы организации. Таким инструментом стали масонские ложи. Как бы внерелигиозные, делающие упор на «просвещение» – но в действительности воинствующее «просвещение» противопоставлялось христианству, традиционным устоям государственности, морали. Масонство сформировало идеологию либерализма, культа «свободы».

В XVIII в. ложи возникли и умножались в разных странах, и первой их крупной победой стала так называемая Великая французская революция, уничтожившая короля, аристократию, французскую церковь, залившая всю страну потоками крови. Но масонство не было и атеистичным. Разрушая христианство, оно обращалось к «мудрости» древних сакральных культов, каббализму, гностицизму. В период той же «великой» революции якобинцы пытались внедрить культ «мирового разума» или некоего «высшего существа», которое отнюдь не было христианским Богом. Скорее, его противоположностью. Впрочем, за кулисами масонства всегда находились и другие «высшие существа», земные олигархи. И если якобинцев, в конце концов, отправили на гильотины, если после воровства и разгула Директории к власти пришел Бонапарт, то его победу обеспечили не только военные таланты. Обеспечило и то, что он был ставленником Ротшильдов. А идеи либерализма Наполеон тоже эффективно использовал – например, распространяя в странах потенциальных противников пресловутый «наполеоновский кодекс» (который в собственной державе вводить никогда не собирался).

Россия на пути исторического развития подвергалась атакам различных идеологических сил. Сначала ее усиленно обрабатывали католическая агентура, иезуиты. Силились склонить государей к принятию унии, засылали агентов влияния наподобие Симеона Полоцкого. Втягивали в свои сети склонных к «западничеству» государственных деятелей – канцлеров Ордина‑Нащокина, Голицына, царевну Софью Алексеевну. А с XVIII в. стали почковаться масонские структуры.

Их деятельность в России запрещалась трижды – указами Екатерины Великой, Павла I и Александра I. Но указы не выполнялись. Сам Павел I был убит масонами‑заговорщиками. А в правление Александра ложи «вольных каменщиков» расплодились в полной мере. Этому немало способствовала сильная космополитизация российской аристократии и дворянства. Роднились с иностранцами, в гувернеры и учителя нанимали иностранцев, в «высшем обществе» самыми престижными считались иезуитские школы и институты. В конце XVIII в. Суворов вдохновлял офицеров и солдат словами: «Вы русские!» – а уже в начале XIX в. русские аристократы общались между собой по‑французски, их дети не умели по‑русски писать.

При таком отрыве от национальных корней верхушка общества заражалась учениями спиритов, мистиков, а масонство стало повальным увлечением молодежи, как бы модной «игрой». Но игра была отнюдь не безобидной. В Англии и Франции произошло сращивание крупного капитала и государственной власти, и масонские связи, идеи использовались этими державами во вполне определенных политических целях. Когда масон Радищев, душевно нездоровый человек, публиковал «Путешествие из Петербурга в Москву», гипертрофированно сгустив черные краски, неужели он предназначал свое произведение для российской «общественности»? Да весь цвет современной ему «общественности» состоял из помещиков‑крепостников! Нет, это была идеологическая диверсия, рассчитанная на резонанс за рубежом. И как раз поэтому Екатерина сочла, что он «бунтовщик опаснее Пугачева». А вот масон Карамзин никогда в бунтовщиках не числился. Но вреда для России натворил куда больше, чем Радищев, – исказив историю своей страны. Более того, он обеспечил искаженный фундамент для будущих зарубежных и отечественных историков. Но царь его не осудил, а наоборот, обласкал – поскольку сам уже был заражен «просвещенным» западничеством.

Что ж, в случае победы декабристов история России и впрямь пошла бы по совсем другому пути. Но вовсе не по пути блага и процветания. Она просто на сотню лет раньше рухнула бы в хаос. Несмотря на то что «история сослагательного наклонения не имеет», вычислить это совсем не трудно. Ведь незадолго до России Англия и Франция осуществили подобную операцию с Испанией. В начале XIX в. она оставалась обширнейшей мировой державой. Мало того, она являлась главным оплотом ортодоксальной католической церкви. Отнюдь не случайно Испания, наряду с Россией, была одной из двух стран, которых так и не смог одолеть Наполеон. Крестьяне там сохранили искреннюю веру в Бога, отчаянно шли на смерть, но истребляли захватчиков.

Величие Испании на международной арене и ее экономический фундамент обеспечивали владения в Америке. Они процветали, жили очень богато. Заморские провинции населяли разные народы, но администрация, аристократия, интеллигенция состояли из таких же испанцев, как в метрополии. У них были родственники в Испании, они ездили туда, получали образование в испанских университетах. Никакого ущемления прав и в помине не было. Однако среди офицеров, интеллигентов, помещиков, как и в России, множились масонские организации. Креолам, т. е. испанцам, родившимся в Америке, через эти структуры внедрялись убеждения, что они – другой народ, Испания подавляет их независимость. Надо бороться! В 1810–1820‑х гг. по Америке прокатилась цепь национально‑освободительных революций.

Но одновременно в самой Испании масонам внедрялись другие идеи – монархия стала тормозом прогресса, пора свергнуть ее. На Пиренейском полуострове тоже разгорелась революция. Причем испанские революционеры отнюдь не признавали отделения американских владений. Требовали восстановить державу, посылали за океан войска. Да уж куда там! В гражданской войне монархисты схлестывались с республиканцами, взрывались мятежи и перевороты, в Мадриде менялась власть. Подавить восстания в Америке Испания не смогла. Надорвалась, ослабла и вообще выбыла из числа «великих держав», надолго скатилась на уровень второстепенного государства. Ее политику стали регулировать Франция и Англия.

Ну а Латинская Америка под властью Мадрида была единой, разделяясь лишь на административные единицы – вице‑королевства, губернаторства. Теперь жители различных провинций не только отпали от Испании, но и передрались между собой. Ссорились из‑за персонального лидерства вождей, из‑за различий в системах управления. Гражданские войны унесли 1,5 млн жизней. В итоге Латинская Америка обрела независимость, но осталась раздробленной, обескровленной, нищей. Попала в полную экономическую и политическую зависимость от той же Англии.

Позже ее сменили в роли «хозяев» США. И дальнейшая судьба латиноамериканских государств представляла собой почти два века колебаний. В одну сторону – к либерализму, демократии, «свободам», что оборачивалось коррупцией, воровством, разгулом преступности и анархией. Для спасения предпринимались перевороты, устанавливались диктатуры. А когда народу надоедал полицейский режим, снова разворачивалась борьба за демократию. «Хозяевам» же оставалось только регулировать этот процесс, поддерживая то диктаторов, то «свободы».

Ясное дело, латиноамериканские масоны, разворачивая борьбу за свободу, отнюдь не ставили целью превратить свои страны в «банановые республики». Среди них были герои, жертвовали жизнями, как считали, за светлое будущее. Да и испанские масоны, начиная революции, не желали развалить свою державу. Те и другие искренне верили, что под флагами «свободы, равенства, братства» достигнут прогресса и благоденствия. Но масонство лживо. Оно подталкивает своих адептов туда, куда нужно высшим иерархам. Поддерживает их, пока нужны, и запросто жертвует, когда это окажется целесообразным.

В данном случае действия обеих сторон координировали и направляли режиссеры из Лондона и Парижа. А они‑то отлично представляли, чего хотят и что должно получиться в разыгранной комбинации. Кстати, еще одним результатом крушения Испанской мировой империи стал окончательный подрыв позиций католической церкви. Римом принялись помыкать французские, австрийские, итальянские политики, переплетенные с масонством, да и сам Ватикан утратил самостоятельность, превращаясь в инструмент западных закулисных кругов.

Россия была второй державой, оказавшейся не по зубам Наполеону. И первой, кто смог сокрушить его. Победа вознесла нашу страну на вершину мировой политики. Стоит ли удивляться, что у нас одновременно с Испанией активизировались сходные процессы? Один за другим рождались тайные кружки – «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Общество первого согласия», «Общество соединенных славян», «Общество военных друзей». За накрытыми столами спорили, что строить после свержения самодержавия: конституционную монархию, как в Англии, Или республику, как было некоторое время во Франции? Убивать царя или просто низложить? О том, чтобы свергать и низлагать, споров не было, это воспринималось как аксиома. Красивые лозунги «свобод» пьянили еще круче, чем вино.

Но в реальном выступлении декабристов красивого и возвышенного оказалось мало. Когда дошло до дела, половина заговорщиков, взахлеб рассуждавшая на буйных пирушках о конституциях и цареубийствах, постаралась уклониться. Струсила, сидела по домам – в том числе Трубецкой, которого уже определили «диктатором», предводителем революции.

Солдат подло обманули – воспользовались тем, что после смерти Александра I войска поначалу приводили к присяге Константину Александровичу. Но он отрекся от престола, и повторную присягу, Николаю I, заговорщики объявили незаконной. Вывели колонны на Сенатскую площадь и бесцельно стояли. Это было вызвано не только растерянностью, но и другим важным обстоятельством. Против царя солдаты и матросы не пошли бы! День был морозным, нижние чины в строю отчаянно мерзли, стояли голодными. Хотя офицерам, понятно, денщики доставили шубы, нашли чем‑нибудь подкрепиться.

Если и было в восстании что‑либо героическое, то только смелость генерал‑губернатора Петербурга Милорадовича, пытавшегося обойтись без крови и выехавшего уговаривать бунтовщиков. Солдаты любили его, стали поддаваться. Но Каховский выстрелил исподтишка, фактически во время переговоров, сразив заслуженного военачальника. Достойно проявил себя и царь Николай, решительно возглавивший подавление. Причем как только запахло жареным, большинство офицеров сбежало, бросив подчиненных на произвол судьбы.

Эхо мятежа откликнулось и в других местах. На Украине, узнав о провале и арестах в столице, Муравьев‑Апостол бессмысленно поднял Черниговский полк. Был убит командир полка, Муравьев‑Апостол повел солдат неведомо куда и неведомо зачем. Далеко не ушли. Их перехватили конница и артиллерия. Стреляли, опять лилась кровь, и полк сдался. В Литве пробовали взбунтовать войска Ингельстром и Вигелин, хотя успехов не добились.

Но сеть заговора ликвидировали очень быстро. Потому что пойманные декабристы сразу начинали закладывать всех друзей и знакомых. Многих оговорили невиновно, потом их отпускали. Преступления были совершены весьма тяжкие – вооруженный путч в армии, попытка переворота, повлекшая значительные человеческие жертвы. Наказание за такую вину никак нельзя назвать чрезмерно суровым. Казнили всего пятерых, главных зачинщиков. Нижних чинов и часть офицеров, вовлеченных в мятеж, даже не исключили из гвардии. Из них составили лейб‑гвардии Сводный полк и отправили на Кавказ, искупать вину в боях.

Тех, кто очутился «во глубине сибирских руд», непосильной работой не замучивали, в рудниках они трудились по 3 часа в день. А большинство осужденных попало в ссылки. Или со временем переводились с каторги на поселение. Они могли получать в Сибири землю, трудиться – если было желание. Если не было, могли прожить и на пособие от казны. Некоторые, как братья Бестужевы, стали богатыми сибирскими предпринимателями. Другие писали прошения, чтобы их зачислили в армию солдатами. Но служить им доводилось не в таких условиях, как обычным рядовым. Среди офицеров у них имелись знакомые, другие командиры жалели их, предоставляли поблажки. А главное, давали возможность отличиться, чтобы можно было произвести в прапорщики. Получив хотя бы низший офицерский чин, декабрист приобретал право выйти в отставку и ехать домой.

Нет, конечно же, победа гипотетической революции принесла бы пользу отнюдь не России. Но для врагов нашей страны сгодилось даже поражение. Заработал пропагандистский аппарат, конструируя красивый миф о декабристах, окружая их блеском романтики и ореолом мучеников. На этом мифе стали воспитываться новые поколения. Причем созданные подобным образом яркие суррогаты оказались чрезвычайно стойкими. Ведь их хватило и на нашу с вами долю.

Будущего императора Александра II масоны постарались взять под свое влияние еще с юных лет. Внушали либеральные идеи, симпатии к былым заговорщикам, революционерам, евреям. А когда Александр Николаевич взошел на трон, сразу же была объявлена амнистия декабристам и прочим политическим преступникам. Иудеи получили право поступать в высшие учебные заведения, им дозволили вести по всей России коммерческие и финансовые дела. Получившие высшее образование автоматически приобретали дворянство.

В России забурлили крутые перемены. Освобождение крестьян, Судебная, Земская, Просветительская реформы. Ближайшими помощниками царя в этих преобразованиях, главными реформаторами стали Д. А. Милютин (военный министр), А. А. Абаза (министр финансов), М. Т. Лорис‑Меликов (командующий Кавказской армией, позже министр внутренних дел). Все трое были связаны с «вольными каменщиками».

Провозглашались «устность, гласность», в стране настало подобие «перестройки» с разгулом хищничества, «приватизаций», началом революционной раскачки. Можно обратить внимание и на бессмысленную продажу Аляски – это была самая «первая ласточка» утраты российских территорий. Все последующие реформаторы будут делать то же самое, заключая Брестский, Рижский мир, отдавая Крым, уходя из Восточной Европы, подписывая Беловежские соглашения…

Представляется любопытным, что реформаторы 1860‑х опередили будущих революционеров и в другой области. Они впервые взяли курс на «расказачивание». Выдвигался лозунг: поскольку, мол, Кавказская война завершилась, то «роль и задача казачества уже окончены». Начинать безоглядную ломку тогдашние деятели еще не смели, но вели свою линию исподтишка. В 1865 г. в Петербурге был создан Особый комитет по пересмотру казачьих законоположений – объявлялось, что нужно повысить благосостояние и «гражданственность» казаков. Причем предложения, выработанные в казачьих войсках, комитет даже не стал рассматривать. А Милютин на первом заседании указал, что в случаях противоречий между воинскими традициями и «гражданственностью», надо отдавать приоритет «гражданственности».

Вовсю подключилась пресса. Писалось, что «архаичное» казачество не вписывается в модели «современного» государства европейского типа, в структуры европейских армий. Либеральная газета «Голос» напрямую «голосила» – мол, нужно ли ставить вопрос о благоустройстве казачьих войск и расходах на это, если спорным является вопрос «о необходимости самого существования этих войск» как «силы, боевые качества которой не могут быть совершенны».

Упразднить казачество оказалась все же кишка тонка. Поднялись протесты, да и царь на такой шаг не пошел бы. Поэтому были расформированы только Дунайское и Башкирско‑мещерякское казачьи войска. Остальные решили просто развалить. По проектам А. П. Ермолова и победоносно завершившего войну с горцами генерала от инфантерии Н. И. Евдокимова (сын солдата и терской казачки) Северный Кавказ предполагалось сделать единым казачьим краем. И если для этого не хватало потомственных казаков, широко практиковалась приписка. Казаками стали дружественные горцы – часть осетин, кабардинцев. Ермолов поверстал в казаки крестьян Кавказской губернии, отставных солдат, потом осуществлялись переселения с Украины, из Центральной России. Солдат, отслуживший 25 лет на Кавказе, сумевший выжить и после этого пожелавший остаться здесь, был уже «готовым» казаком, как и местные русские крестьяне, жившие с оружием в руках. А из других губерний ехали добровольцы – те, кто оказывались слабы для казачьей жизни, уезжали назад или погибали. И казаки выковывались из переселенцев «естественным отбором».

Милютин проект Евдокимова похерил, самого его спровадил в отставку и двинул в казачьи области массовое переселение крестьян. А они‑то были освобождены без земли – и хлынули потоком. В 1868 г. вышли законы, дозволяющие иногородним селиться на казачьих землях, приобретать собственность. А казакам предоставлялся свободный выход из Войск. В 1869 г. было принято «Положение о поземельном устройстве в казачьих войсках», в 1870 г. – «Положение об общественном управлении в казачьих войсках» – станичная община признавалась всесословной, иногородним давалось право участия и голоса в станичных сходах. Правда, только в вопросах, которые их касаются, но это означало все вопросы хозяйственной жизни. Наделы офицеров и чиновников, ранее дававшиеся вместо окладов и пенсий, превращались в частную собственность, их разрешалось продавать кому угодно. И их стали скупать пришлые. Результат: если в 1864 г. на Кубани и Тереке число иногородних составляло 1–2 %, то в 1878 г. – 18 %, а в 1880 г. – 44 %.

Реформировалась и администрация. Посты войсковых атаманов были совмещены с должностями начальников областей. То есть чиновник в первую очередь оставался гражданским начальником, а во вторую ему довешивали титул атамана. При этом Милютин ловко (и единолично) подправил терминологию. В своих циркулярах разъяснял, что неправильно называть «войсковой землей» всю территорию Войск. Ее надо называть землей Кубанской, Терской и т. п. областей, а «войсковой землей» – только ту, что непосредственно занята казаками. Районы же, заселенные крестьянами или горцами, надо выделять в гражданское управление.

В итоге территориальную целостность сохранили всего два Войска – Донское (оно было самым большим, и здесь войсковой атаман еще задолго до реформ получил права губернатора) и Уральское (тут земли были неплодородными, и иногородние сюда не ехали). А территория остальных Войск была раздроблена, казачьи юрты перемежались гражданскими волостями. Кое‑где происходило силовое «расказачивание». Черноморский край от Новороссийска до Адлера отчленили от Кубанского Войска, стали заселять армянами. Отчленили от Кубани и Ставропольскую бригаду, 12 станиц – казаков перевели на положение крестьян. Та же судьба постигла Адагумский полковой отдел. От Оренбургского Войска оторвали западную часть Самарско‑Оренбургской линии, и казаков тоже «окрестьянили». На казачьи войска были распространены общегражданские суды, земства.

В это время Милютин проводил и военную реформу. По своей сути она была важной и нужной – заменить рекрутскую систему воинской повинностью. Но когда в 1875 г. Устав о всеобщей повинности распространили на казаков, это было воспринято как оскорбление. Казаки всегда рассматривали свою службу не в качестве «повинности», а долга, своего главного предназначения. А в этом Уставе казачьи войска перечислялись даже после запаса, перед частями из инородцев. Их вообще относили не к основному составу армии, а к «вспомогательным войскам»! Срок службы казаков в строю сокращался до 4 лет. И при этом казачьи полки были распределены «четвертыми» в общеармейские кавалерийские дивизии.

Однако конницу Милютин значительно сократил. В России осталось всего 16 кавалерийских дивизий плюс единственная казачья, 1‑я Донская. Таким образом, в армии мирного времени сохранилось лишь 20 казачьих полков. По новым требованиям казаки служили не все, а по жребию. А те, на кого он не выпал, платили вместо службы особый налог.

По мысли реформаторов, служба в общекавалерийских дивизиях, недолгая и не для всех, должна была стереть особенности казачества. И оно растворится среди иногородних. Логически (по логике либералов) так и должно было случиться! Быть казаком стало невыгодно с материальной точки зрения! Зачем тратиться на коней, форму, оружие (хотя, может, и не призовут в строй?), отвлекаться на сборы, войсковые обязанности, если можно запросто выйти из казачьего состояния и заниматься собственным хозяйством, торговать, заводить промыслы? Так, как по соседству живут крестьяне. А если все же призовут (но и крестьян призывали не каждого, а по жребию), то отслужить без хлопот, на полном государственном обеспечении. Но… у казаков‑то действовала другая логика. Они, несмотря ни на что, оставались казаками! Случаи выхода из казачества были единичными. А дальнейшее «расказачивание» перечеркнула сама жизнь.

В Русско‑турецкой войне 1877–1878 гг. Милютин выступил «злым гением», едва не приведя Россию к катастрофе. Реформа армии завершилась в 1875 г., новая система еще не создала подготовленных резервов, подавляющая часть войск состояла из солдат 1‑го и 2‑го года службы. Но военный министр в докладах царю преуменьшил силы турок втрое. А их боеспособность объявил нулевой. Убедил, что война будет легкой прогулкой. По планам, разработанным им же, на главных направлениях сосредоточивались совершенно недостаточные силы. Вдобавок Милютин передал контракт на все довольствие армии еврейскому товариществу «Коган, Грегор, Горвиц и Ко» – и по пункту 3 заключенного с ними контракта главное командование обязалось за неделю извещать поставщиков о перемещениях частей и соединений! Если назвать это не изменой, то… как же еще назвать?

И беда действительно грянула, да еще какая! Когда небольшой Передовой отряд генерала Гурко форсировал Балканы, вдруг выявились две «неучтенные» турецкие армии! Прекрасно обученные и вооруженные крупповскими пушками, винтовками «пибоди». И если Милютин развалил русскую конницу, да еще и распылил кавалерийские дивизии, раздав их отдельными полками в пехотные соединения, то турки создали прекрасную кавалерию как раз по образцу казаков – башибузуков из черкесов и чеченцев, вооружили их новейшими магазинными «винчестерами». Одна армия очутилась на русском фланге, заняв Плевну, другая ударила в лоб, на Шипку… Восполнить нехватку конницы сумело казачество. Оно‑то и стало подготовленным резервом. Выставило 125 тыс. воинов. Составляя всего 2,2 % населения страны, казаки дали 7,4 % ее вооруженных сил! А бои с башибузуками, несмотря ни на какое неравенство, казаки неизменно выигрывали. Они еще помнили, как били тех же черкесов и чеченов на Кавказе.

А кроме того, интриганы и изменники не приняли в расчет героизм русских солдат и офицеров. Если бы турки взяли Шипку, три их армии соединились бы. Царской армии на Балканах в подобном случае угрожал полный разгром. Да ведь не взяли! Но кровь русских воинов, павших при штурмах Плевны, во многом лежит на совести Милютина и его коллег, безграмотно планировавших кампанию. А на чьей совести остаются жизни людей, замерзших на Шипке? Приятели военного министра «Коган, Грегор, Горвиц и Ко» обворовали солдат, не поставив тулупы и полушубки.

Кстати, другой реформатор, Лорис‑Меликов, тоже наломал дров, командуя Кавказской армией. Действовал вяло, позволил туркам собрать большие силы, а едва они перешли в наступление, скомандовал отход. Только героическая оборона Баязета казаками 1‑го Уманского полка и батальоном Ставропольского полка предотвратила вторжение врага в Закавказье. А выправлял положение и разбил турок великий князь Михаил Николаевич, получив за это орден св. Георгия 1‑й степени.

После войны проекты «расказачивания» больше не поднимались, стали создаваться новые казачьи дивизии. Но масонская тройка, Милютин, Абаза, Лорис‑Меликов, несмотря ни на что, удержалась у власти! Продолжала свою деятельность, навязывала царю разработанную ими «демократическую» конституцию. Лорис‑Меликов стал министром внутренних дел и председателем Верховной комиссии по борьбе с терроризмом. Однако повел эту борьбу более чем странно: упразднил Третье охранное отделение (тайную полицию), амнистировал политзаключенных, вернул в университеты исключенных неблагонадежных студентов. Результаты не заставили себя ждать. 1 марта 1881 г. в карету царя полетела бомба. Наперерез ей бросился на коне казак конвоя Александр Малеичев, приняв на себя взрывную волну и осколки. Александр II был храбрым и благородным человеком. Хотя кучер требовал мчаться во дворец, царь счел нужным выйти из экипажа, допросил схваченного прохожими террориста и склонился над умирающим казаком. В это время второй убийца бросил еще одну бомбу…

При Александре III, взявшем курс на патриотический и православный путь развития, провозгласившем «Россия для русских!», масонам‑министрам пришлось уйти в отставку. А князь Александр Михайлович Дондуков‑Корсаков, в прежние годы один из главных противников «расказачивания», был назначен главноначальствующим Кавказа и выявил вопиющие факты. Гражданские власти, в ведение коих попали казаки, всячески притесняли их. На них перелагали все земские повинности и подати. Земельные и прочие споры неизменно решались в пользу крестьян – у казаков отбирали то, что они завоевали своей кровью! Дондуков‑Корсаков энергично взялся наводить порядок, разработал проект «контрреформ», утвержденный царем и распространенный на все казачьи войска. За это, кстати, благодарные казаки на своем сходе присвоили Дондкову‑Корсакову звание «почетного старика станицы Баталпашинской». И князь до конца жизни гордился этим титулом, ставил его в один ряд со званиями доктора права Петербургского и Берлинского университетов. Но окончательно выправить то, что натворили реформаторы, уже не удалось. Не будешь же выселять массы иногородних! И куда? Таким образом в казачьих войсках остались «мины замедленного действия», сработавшие уже при других масонских правителях, в гражданскую войну.

Российская империя была слишком могущественной конкуренткой западного мира, и не секрет, что все революционные и разрушительные движения подпитывались извне. Англичане финансировали кавказских горцев, посылали им корабли, нагруженные оружием. Франция раз за разом организовывала восстания поляков. Герцен, эмигрировавший в Лондон, устроился на содержании Ротшильда. Выделяемых средств хватало на издание «Колокола», на каналы его пересылки. В 1863 г., когда в Польше был раздут очередной мятеж и тысячами резали русских, Герцен захлебывался истерическими статьями: «Всю Россию охватил сифилис патриотизма!» Призывал Запад к крестовому походу против своего Отечества. Что ж, денежки положено отрабатывать…

Нашлись спонсоры и у Плеханова. А в 1895 г. за границу впервые вырвался молодой Ульянов, тоже нашел деньги на издание газеты. Но эти очаги оппозиции не представляли серьезной опасности для государства. Восстания инородцев подавлялись. Подпольные группы оставались слабенькими. Например, в 1898 г. Петроградская социал‑демократическая организация насчитывала… 4 человека. В том же году в Минске собрался I съезд Российской социал‑демократической рабочей партии – 9 делегатов (половина – из Бунда). Приняли «манифест», а потом всех арестовали. Правда, наказания были мягкими, революционеры вскоре выходили на свободу. Но Охранное отделение держало их под присмотром, без труда возвращало за решетку.

Однако быстрое экономическое развитие России, повышение ее международного авторитета слишком тревожило западные страны. Катализатором напряженности стало строительство Транссибирской магистрали. Русские осваивали Сибирь, Дальний Восток! Переполошились англичане, считавшие себя хозяевами Китая и морских перевозок между Восточной Азией и Европой. Транссибирская магистраль перечеркивала их монополию, по ней перевозка грузов пошла бы втрое быстрее и дешевле. Крайне озаботились США, для них Россия становилась прямой соперницей. На русских принялись натравливать Японию.