Каких птиц, обитающих в Кемеровской области, можно назвать «лесоводами» и за что?

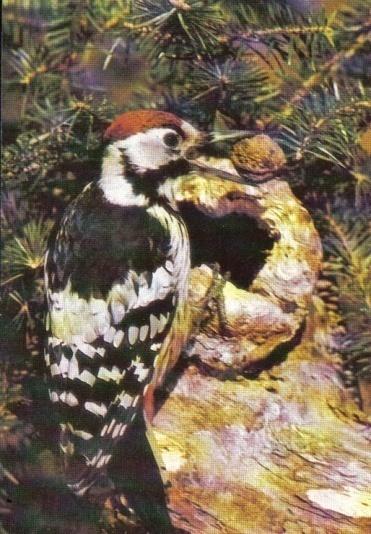

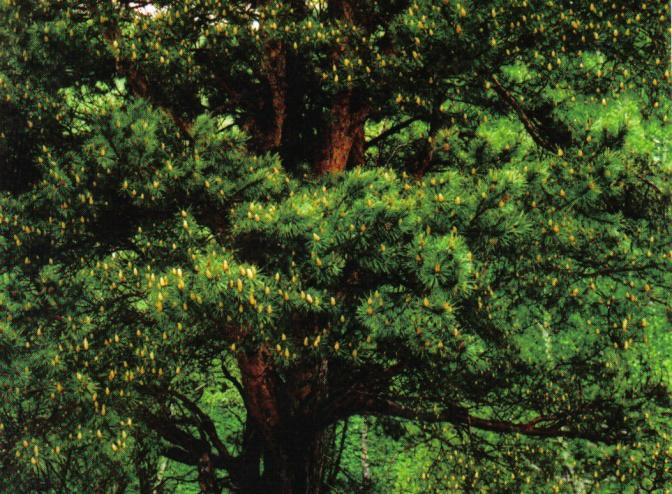

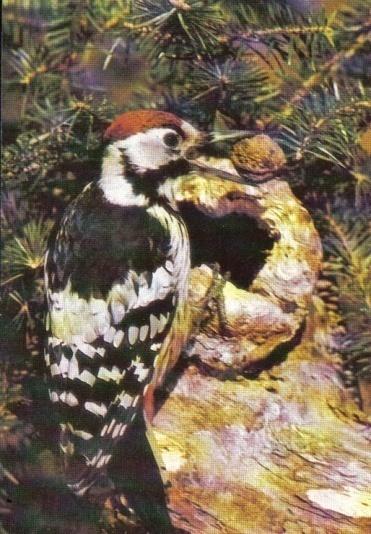

Дятел. Бывает, увидишь в лесу у дерева или пня целую кучу раздолбленных шишек. Кто их сюда принес? Кто раздолбил? Дятел. Здесь его столовая. Зимой дятел ест семена сосны и ели, которые достает из шишек. Он срывает шишку и летит с ней к своей столовой. Забивает шишку в щель и начинает стучать по ней сильным клювом, доставать семена. Некоторые семена падают на почву и прорастают, давая начало новым всходам растений.

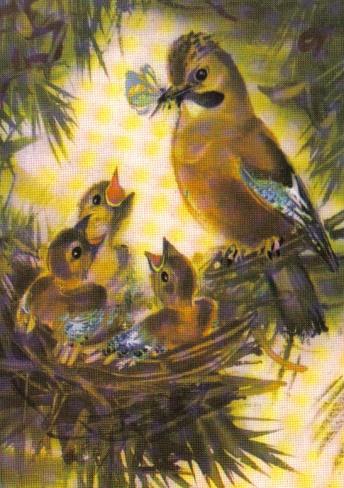

Клест. У какой птицы клюв похож на изогнутые клещи? У клеста! Питается клест семенами хвойных деревьев. Ими же кормит птенцов. С помощью своего чудо-клюва клест ловко срезает шишку, раздвигает чешуйки и достает семена. Зимой у клестов обычно много корма. Часть семян падает и на снег, их подхватывает ветер и уносит на другие места обитания. Так распространяются семена, из них появляются новые растения.

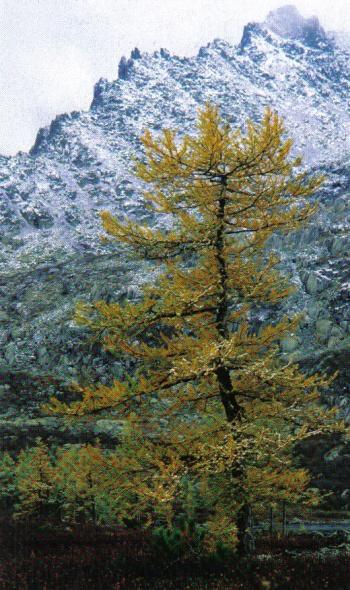

Кедровка. Она питается семенами – орешками кедра. Семена у кедра тяжелые, не то что у лиственницы. Природой так «задумано», что их кто-то должен растаскивать – ветру их не поднять. В кедрачах природа запрограммировала птиц для выращивания новых деревьев. Кедровка прячет на зиму многие тысячи орешков, но находит не все. Потом эти орешки проклюнутся, и из некоторых из них вырастут настоящие большие деревья.

Тетерева и рябчики. Зимний корм тетеревов и рябчиков – почки, сережки ольхи, березы, осины, ивы, можжевеловых ягоды. Рябчик питается плодами рябины. И когда он их ест, то некоторые плоды роняет и из них прорастают семена. Тетерев питается малиной, сбивая (когда питается) крыльями созревшие ягоды (многокостянки) и этим способствует распространению малины в лесах.

Сойка. Питается семенами сосны, кедра. Для соек основной осенней пищей оказываются не только ягоды, но и орехи. Сойка прячет орехи в укромные места, потом не все находит. Из этих семян вырастают новые кедры, сосны.

Не так давно в кедровниках средней части Сибири было проведено специальное исследование. Ученые наблюдали, какие птицы кормятся около кедра. Оказалось, куда больше, чем думали. В список попали все шесть видов таежных дятлов, сойки. Выяснилось, что для вороны орехи – главная осенняя пища. Поползни, как и кедровки, прячут орехи. Только не под камни и мох, а под кору и в щели сухостоев. С удовольствием поедают орехи рябчики, тетерева. Очень нравятся они журавлям. Невелика синичка, а туда же летит, за орешками.

Все перечисленные птицы устраивают не просто обеды в кедровниках, сосновых борах, еловых лесах, но и высевают семена для будущих всходов. Плоды шиповника охотно поедает дрозд. Он их заглатывает целиком, а затем с пометом выбрасывает семена, которые прорастают на новом месте.

Многих хищников принято называть «санитарами» за то, что они истребляют больных и ослабленных животных. Так волков называют «санитарами леса». А какую рыбу можно назвать «санитарами водоемов» и почему?

Щука, окунь, налим, яви «санитарами водоемов» потому, что они поедают в первую очередь слабую рыбу.

Названия каких растений, произрастающих на территории Кемеровской области, связаны с названиями животных? За какие особенности растения получили такие названия?

Произрастают на территории Кемеровской области растения, названия которых связаны с названиями животных: кокушник комарниковый, многоножка Брауна, рябчик, маралий корень (левзея сафлоровидная), гусиный лук, лапчатка гусиная, кошачья лапка, зверобой, змееголовник, козлобородник, красавка, горчак, чечевица, вьюн.

Козлобородник – потому, что из его цветка выступают тычинки, как козлиная борода.

Клопогон – он обладает очень неприятным запахом (хуже чем клоп).

Змееголовник сибирский – его цветок в форме головы змеи, заострен кверху.

Зверобой – потому, что для коров с белой окраской шерсти он ядовит.

Лапчатка гусиная – ее листья по форме напоминают гусиные лапки.

Кошачья лапка – форма ее листьев похожа на кошачьи лапки.

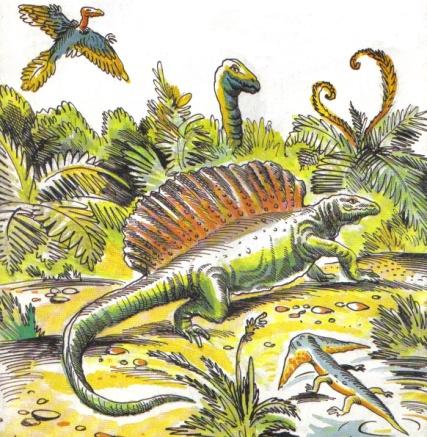

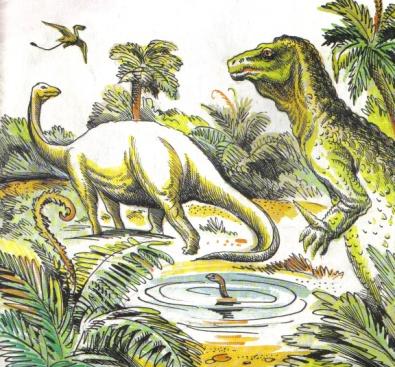

Какое место в Кемеровской области называют «кладбищем динозавров» и почему?

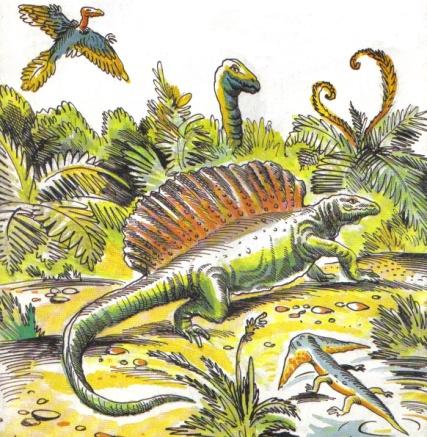

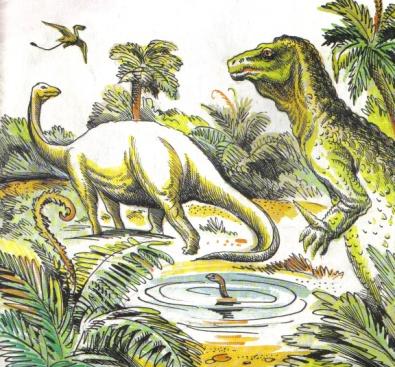

В 1995 году в Чебулинском районе на территории Усть-Сертинского сельского Совета у села Шестаково на берегу реки Кии обнаружено кладбище динозавров и древних рептилий, обитающих здесь 130-150 миллионов лет назад. По заключению палеонтологов, эта находка имеет мировое значение и является единственной на территории России.

Кроме остатков динозавров и древних рептилий в Шестаково-Чумайской микрокотловине сосредоточено свыше 40 памятников археологии от верхнего палеолита до средневековья, 16 памятников истории и 6 архитектурных памятников (две деревянные церквушки и жилые дома с причудливой резьбой).

Здесь же находятся другие ценные природно-геологические объекты: озеро Базыр, Шестаковские болота, вулканы (Кондовый Бухтай и Барабинский Бухтай).

На Шестаковских болотах гнездятся некоторые виды уток, в том числе красной утки – огаря, куликов, пастушков, серые цапли, регулярно бывают на пролете орланы-белохвосты, гуси, журавли и другие птицы.

На небольшом пятачке земли сосредоточено столько интересного и ценного для истории, науки, культуры и любознательных людей.

За что некоторые лесные массивы Кемеровской области получили название «черневая» тайга? Где они расположены? В чем особенность этих природных сообществ?

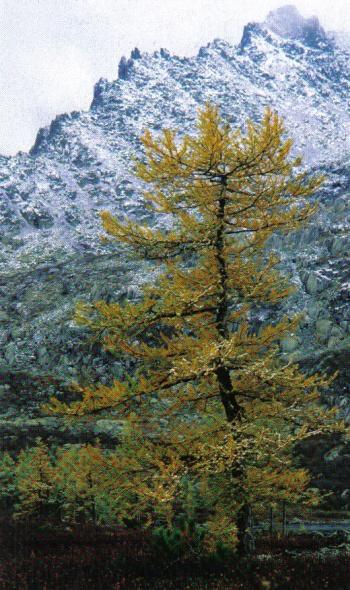

Все леса области можно разделить на 2 большие группы: хвойные и лиственные. К хвойным относятся темнохвойные и светлохвойные, а к лиственным – мелколиственные и широколиственные.

Среди темнохвойных лесов области принято выделять «тайгу» и «чернь» (черную тайгу). «Тайга» и «чернь» - местные названия. Под тайгой понимаются темные и густые и более или менее сырые леса, часто дикие и труднодоступные. Слово «тайга» сибирского происхождения и, согласно некоторым лингвистическим исследованиям, первоначально обозначало «горы». Очевидно, поэтому многие горы в южной полосе Сибири носят такие названия, как Алтай, Улу-Тайга, Ергак-Тайга. А так как эти горы покрыты преимущественно темнохвойными лесами, то слово «тайга» стало затем синонимом хвойного леса: оно вошло в широкий обиход и внедрилось в литературу в качестве специального термина.

Темнохвойные формации, носящие общее название тайги, занимают пространства на севере области в пределах Западно-Сибирской низменности. Они заходят с севера (из Томской области) двумя языками. Первый, более обширный, расположен в междуречье рек Яя и Томь, южными границами смыкаясь с черневыми лесами заходящих сюда пологих отрогов Кузнецкого Алатау.

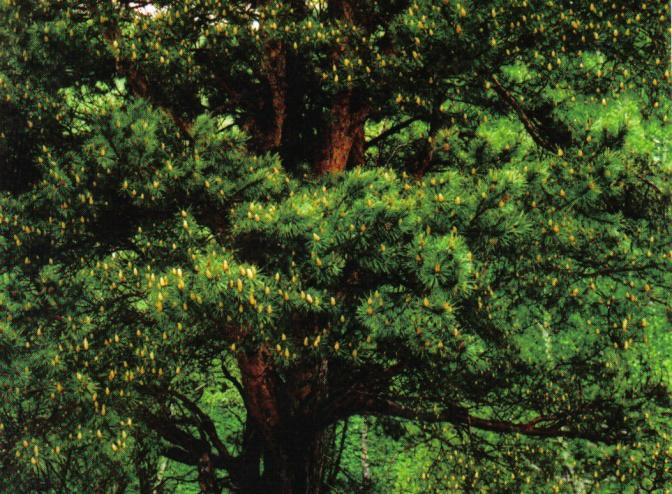

Среди темнохвойных лесов Кузбасса особое место занимает черневая тайга, на долю которой приходится наибольшие площади лесопокрытой территории области. «Чернь» сплошной пеленой одевает все склоны низкогорного Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаира.

Ведущей древесной породой черневых лесов является пихта, которая разделяет господство с осиной, а иногда даже уступает ей. Часто присутствует кедр, реже по низким переувлажненным местам – ель, береза. Для черневой тайги характерно развитие кустарникового яруса. Но, в отличие от северной тайги, в «черни» очень слабо развивается (или полностью отсутствует) моховый покров и, напротив, мощно развивается травяной ярус, достигающий иногда 2 – 2,5 метров высоты. Но самым специфичным является то, что в состав травостоя, наряду с такими обычными таежными видами как борец высокий, сныть обыкновенная, скерда сибирская, живокость высокая, дудник лесной и другие, всегда присутствует ряд растений, чуждых сибирской флоре и являющихся обычно спутниками широколиственных лесов Европейской части бывшего СССР или Дальнего Востока. К таким растениям относятся реликты, среди которых можно назвать овсяницу гигантскую, подлесник европейский, ясменник душистый, щитовник мужской, колокольчик крапиволистный и т.д.

2