ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАПИВЕНСКАЯ ЯСЛИ-САД – СРЕДНЯЯ ШКОЛА

ОРШАНСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Семь чудес малой родины»

виртуальная экскурсия

Авторы:

Белявская Анастасия Владимировна, 7 класс

Морозова Алеся Дмитриевна, 6 класс

Рыжикова Дарья Андреевна, 7 класс

Руководитель:

Ольга Владимировна Шкурдюк,

учитель географии

Крапивно, 2015г.

ВВЕДЕНИЕ

Любовь к Отечеству начинается с любви к своей «малой родине»: городу, селу, лесу, речушке. Без любви к Родине и уважения к ее истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей Родины.

В каждом уголке Беларуси, в каждом городе, посёлке, деревне есть свои природные особенности, специфические черты истории и культуры. Нет необходимости ехать за тридевять земель, чтобы увидеть семь чудес света. Можно отыскать «семь чудес света» в своём родном краю.

Каждый человек гордится своей «малой родиной», каждому, как говорят белорусы, «дарагая тая хатка, дзе радзіла мяне матка». Свою экскурсию мы назвали «Семь чудес малой родины».

Мы хотим провести по земле, которая нам дороже всего. Какая она, наша земля? Это золотые поля с синими звёздочками васильков, светлые берёзовые рощи, это бесконечные ленты рек и голубые глаза озёр.

Мой край аршанскі, край цудоўны,

Палёў рунеючых абшар, -

І недарма твае дубровы

Любіў Купала, наш пясняр.

Быў закаханы Караткевіч

У хвалі светлыя Дняпра,

Дзе жаўруковыя напевы

Зляталі з хуткага пяра.

Чароўны свет тваёй прыроды

Людскі узнёслы свет вяршыў,

Мой край аршанскі, край мой родны,

Бальзам усёй маёй душы.

Канстанцін Нілаў

ЦЕЛЬ: формирование у молодого поколения интереса и привязанности к родному краю, патриотических чувств, исторического сознания, социальной активности

Задачи:

обогатить интеллектуальные возможности учащихся в сфере историко-краеведческого, естественно-географического и экологического направления;

воспитывать у учащихся любовь к природе, истории родного края и страны в целом;

формировать активную жизненную позицию.

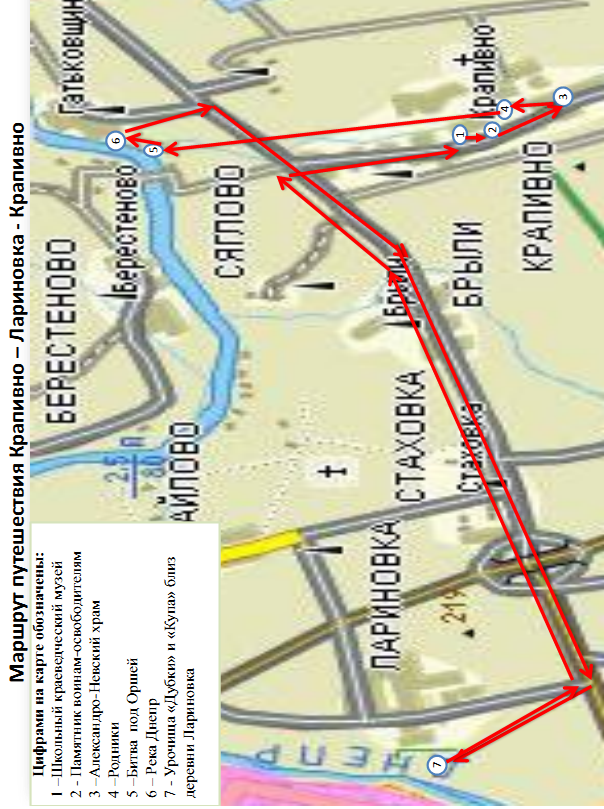

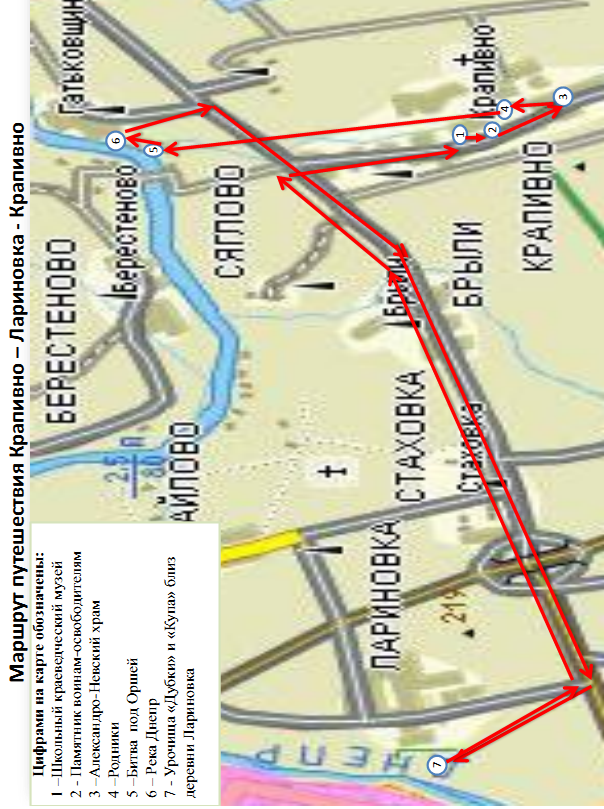

Маршрут движения разрабатывался в пределах микрорайона школы, который занимает территорию Крапивенского сельсовета.

Были определены семь остановочных пунктов, как “семь чудес”, которые можно посмотреть самим и показать людям, которые интересуются историей оршанского края.

Маршрут экскурсии:

1 –Школьный краеведческий музей

2 - Памятник воинам-освободителям

3 –Александро-Невский храм

4 –Родники

5 –Битва под Оршей

6 – Река Днепр

7 - Урочища «Дубки» и «Купа» близ деревни Лариновка

Расстояние между первым и седьмым пунктами маршрута примерно - 15 километров.

С целью экономии времени часть маршрута (от пункта 6 до пункта 7) планируется проехать на автобусе. Это расстояние – 10км.

На автобусе планируется проделать и обратный путь от остановки Лариновка до остановки Крапивно.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

«Семь чудес малой родины»

-Раз в Крапивно в кабинете

Изучали глобус дети.

Стали думать и гадать

Где б хотелось побывать.

-Ой, девчонки, вот дела!

Где бы я не побыла…

Чудес на Земле немало!

Мне подруга рассказала –

В Египте была она,

До сих пор впечатлена.

Пирамиды там, гробницы,

Фараоны, Нефиртити!

Вот бы оказаться там –

Удивиться чудесам!

- Тоже мне там чудеса!

А вот в Англии - леса!

Там стоунхенджи и дольмены,

Всюду бродят джентльмены.

-Дженльмены, Нефиртити –

Сильно глобус не крутите!

Чудеса все рядом с нами,

Навестим сейчас их с вами.

-Чудо первое – музей –

Известен он округе всей.

Пункт № 1. Школьный краеведческий музей

-Краеведческий музей

Открыт для округи всей!

Всех сердечно здесь встречают –

Незнакомых и друзей!

Мы историю деревни

Здесь в музее бережём,

От событий самых древних

К современности идём.

Экспозиций в нём так много!

В прошлое длинна дорога,

Мы экскурсии проводим,

Через время мы проходим!

Только время не застыло

И прошлое не забыть,

Наша память сохранила

Всё, что важно сохранить!

Звезда светит для ребят,

А с неё глядит солдат…

Это наш земляк пропавший

В войну, 70 лет назад!

В том году пришёл домой…

Нет, конечно, не живой!

Но теперь он похоронен

На земле своей родной!

Честно жил здесь и трудился,

Но с войны не воротился…

От фашистов защищал,

В бою смертью храбрых пал,

Его отряд поисковый

В чистом поле отыскал…

Мы героя опознали,

О судьбе его узнали,

В музее теперь звезда

Памяти горит всегда…

Имена наших героев

В сердцах наших навсегда!

Пункт №2. Памятник воинам-освободителям

-Посмотрите, возле школы –

Наше чудо № 2.

Это чудо из чудес.

В бронзе – воин до небес…

- Мы находимся у памятника воинам-освободителям. Он расположен на территории школьного двора в 50 метрах от школы.

Крапивенцы свято хранят в своих сердцах память о земляках, погибших в годы Великой отечественной войны. По традиции каждый год 9 мая жители нашей и других деревень приходят к братской могиле и памятнику воинам-освободителям, чтобы почтить память тех, кто погиб при освобождении нашей местности.

В братской могиле похоронены воины-освободители наши земляки:

Трибикалов Фёдор Семёнович

Ходоковский Станислав Антонович

Васильев Александр Семёнович

Наседкин Пётр Семёнович

Лысогор Василий Аникеевич

Шестоков Иван Ефимович.

Эти воины были похоронены в разных местах. В 1971 году останки были перезахоронены в братскую могилу на школьном дворе, где был установлен памятник. Это действительно чудесное место, где живёт и возрождается память, где даже самое чёрствое сердце теплеет в знак благодарности нашим освободителям.

Пункт №3. Александро-Невский храм

-А какое чудо три?

-Ты налево посмотри.

Возле памятника храм,

Чудо веры дарит нам.

- История храма Святого благоверного князя Александра Невского уходит далеко в прошлое. Говорят, что первая церковь была здесь построена в память о погибших в битве 1514 года, которая произошла на реке Крапивне. Эта церковь была деревянной, и до сегодняшних дней сохранился только фундамент. Носила она имя Александра Невского. А в 1886 году рядом с деревянной церковью возвели каменную церковь, которая называлась Пречистинскя. Две церкви стояли рядом до 1933 года. А в 1933 году деревянную церковь разобрали, перевезли в д. Лариновка, там её сложили и открыли контору колхоза, а каменную церковь закрыли. В ней организовали клуб, где проходили колхозные собрания, торжества. Во время войны церковь работала, а потом её снова закрыли. Так и стояла она полуразрушенная более 30 лет. Только в 1992 году церковь снова стала работать. С историей храма связаны легенды и предания, красивые традиции. Одна из них связана с таинственными родниками, расположенными на территории д. Крапивно.

Пункт №4. Родники

-Чудо четвёртое – родники наши.

Нет воды в мире целебней и краше.

Скажем мы смело и без сомненья:

Сколько здесь было чудес очищенья.

- Родники, как выходы грунтовых и подземных вод на поверхность, являются уникальными естественными водоёмами. Некоторые родники представляют собой уникальные природные объекты, имеющие значительную научную ценность как памятники природы.

Родники по славянским поверьям – глаза земли. С ними были связаны особые предания, приметы. Студёной ключевой воде приписывали волшебную силу.

В нашей местности очень много родников. Про этот ходит такая легенда.

Родник этот люди называют Прокоповой криничкой, потому что откопал её Прокоп Мицкевич. Раньше этой кринички не было и за водой приходилось ходить очень далеко. Однажды приснился Прокопу такой сон: будто идёт он за водой, а навстречу какой-то человек. И спрашивает он у Прокопа, куда тот идёт. А узнав, что за водой, посоветовал выкопать криничку и место обозначил.

На следующий день Прокоп стал копать криничку. Копнул раз, копнул два, и пошла вода. С той поры и стали криничку звать Прокоповой.

А рядом протекает река Крапивенка, которая дала название нашему населённому пункту.

Пункт № 5. Битва под Оршей (Битва на реке Крапивне (Крапивенке))

-И пятое чудо от речки идёт –

Крапивенка через деревню течёт.

Много над ней пролетело веков,

Много увидела речка боёв.

- Мы находимся на месте, где река Крапивенка впадает в реку Днепр, и где 500 лет тому назад произошла знаменитая Битва под Оршей (Битва на реке Крапивне (Крапивенке)).

8 сентября, неофициально называют Днём белорусской воинской славы. В этот день в 1514 году белорусы одержали одну из самых значительных побед: 30-тысячное войско Великого княжества Литовского разгромило 80-тысячную армию Московского княжества.

Русские войска в 100 км западнее Смоленска, на берегу Днепра, встретили литовское войско под командованием князя Острожского.

Всего под командованием гетмана князя Острожского было 30—35 тыс. человек, и он смело стал напирать на противостоявшие ему московские войска, надеясь не на количество, а на выучку своей армии.

Весь конный отряд московского войска был прижат к болотам у Крапивны и там уничтожен. Река Крапивна была запружена телами москвитян, которые в бегстве бросались в нее с крутых берегов. Погибших было так много, что воды Крапивенки окрасились в красный цвет, а сама река вышла из берегов.

На тему этого события написано множество исторических и художественных произведений, картин.

Пункт № 6. Река Днепр

-Чудо шестое – тоже река,

Знаете все вы наверняка.

Возле Крапивно привольно, свободно,

Днепр свои волны несёт полноводно.

- Река Днепр - третья по длине и площади бассейна река Европы после Волги и Дуная. Длина Днепра 2201 километр. Днепр берет начало на Валдайской возвышенности России.

Первые сведения о Днепре и реках его бассейна приведены в IV книге "Мельпомены" древнегреческого историка Геродота. Он называет реку Борисфеном. Он пишет: "Среди рек Скифии Борисфен - наибольшая река после Истра(Дуная). Эта река не только среди скифских рек наиболее щедро наделена благами, но и среди других рек. Вдоль ее берегов тянутся прекрасные просторные пастбища, в ней водится в наибольшем количестве наилучшая рыба, вода приятна на вкус и прозрачна. Посевы вдоль Борисфена прекрасны, а там, где земля не засеяна, стелятся высокие травы".

Как и для любого древнего топонима, существуют самые различные версии относительно происхождения названия реки Днепр. В скифские времена Днепр назывался Борисфеном, что означает "тот, который течет с севера". Римские историки называли реку именем Данаприс, которое спустя века превратилось Днепр, что означало " текучая вода, река". Во времена Киевской Руси Днепр называли Славутичем или Славутой. Это было славянское название реки.

Плёскае Днепр хваляй тугою,

Лістотай вярба шуміць.

Край мой родны, з тваёю красою

Сэрцам жадаю пабыць.

Так сказала про великую реку оршанская поэтесса Серафима Бестова.

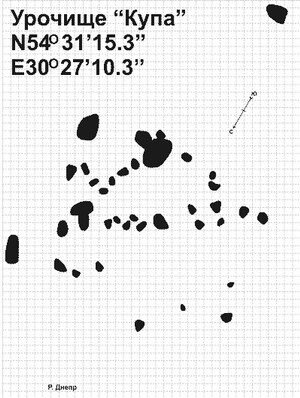

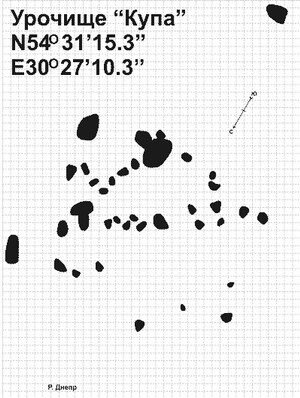

Пункт № 7. Урочища «Дубки» и «Купа» близ деревни Лариновка

-Сколько загадок на нашей земле!

Древние тайны скрыты во мгле.

Только бояться нам их не с руки…

Чудо седьмое – это “Дубки”.

- Урочище «Дубки» расположено на левом берегу Днепра, на юго-запад от д. Лариновка. Территория урочища примерно 4 кв. км. Название неслучайно, здесь ещё растут дубы (их возраст более 300 лет) – остатки когда-то росшей на левобережье Днепра дубравы. В средневековье отсюда по Днепру сплавляли дубовые бревна для укрепления Оршанского замка и городских построек.

На территории урочища находятся: курганный могильник (11-12 вв.), языческое капище, первобытная стоянка, камень-жертвенник, пещеры.

Пещеры - самый интересный и загадочный памятник в «Дубках». Открыт случайно в 1926 г. Пещеры имеют протяженность от 6 до 10 м. Происхождение их неизвестно. Такие пещеры могли быть шахтами старинной добычи кремния. По другой версии, пещеры вырыли жившие в них монахи-отшельники. С существованием пещер связана местная легенда, согласно которой от урочища в бок к Орше ведет подземный ход, по которому жители имели возможность спастись в случае осады города. В настоящее время вход в пещеры засыпан, мы их так и не нашли.

в 1987 г открыта Первобытная стоянка. Памятник каменного века. Интересной особенностью стоянки является значительное количество огромных валунов, собранных в одном месте, самый большой из камней имеет широкую выемку в верхней части. Как известно подобными особенностями отличались камни-жертвенники на языческих капищах.

Диаметр самого большого валуна из красновато-серого гранита - около 2 метров. Вокруг него около полутора десятка камней размером поменьше, образующих окружность диаметром около 5 метров. Место явно культовое. Возможно, в древности оно являлось и астрономической обсерваторией.

Нашим предкам необходим был календарь, каковым, вполне вероятно, мог и являться наш неизвестный Стоунхендж.

По мнению историка А. Н. Шинкевича, валуны медленно сползли по склону и в настоящее время уже потеряли свою астрономическую ориентировку, даже если таковая и была. Между прочим, предварительно весь объект датируется 3 тысячелетием до н. э., что почти на 1000 лет старше английской каменной обсерватории! Так что такой исключительный по своей значимости памятник минувшей эпохи и, возможно, одна из самых старых каменных обсерваторий Беларуси.

-Тайны, легенды родимой земли

С нами сейчас приоткрыть вы смогли.

-Все семь чудес показали мы вам,

И с нетерпением ждём в гости к нам.

-Искренне, с гордостью скажем, друзья!

Главное чудо – родная земля!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хочется сказать, что наша оршанская земля неповторимая, богатая на исторические события. Здесь многое можно увидеть и узнать.

Жаль только, что многие интересные и важные объекты находятся не в лучшем состоянии. До них трудно добраться. Не каждый житель близлежащих населённых пунктов знает чем знаменито то или иное место. А ведь нам есть чем гордиться.

Мы предложили свои «семь чудес», хотя уверены, что в каждой местности можно тоже найти чудеса. Всего-то и надо для этого: вооружиться фотокамерой – и в путь!

А в заключение хочется сказать, что мы убедились в правоте своей гипотезы о том, что не обязательно ехать за чудесами куда-то далеко, достаточно оглянуться вокруг. Наша земля, самая лучшая на свете, тоже – настоящее чудо!

Список использованных источников

Жуковский В.В. Оршеведение. - Орша, 2008

Легенды и предания Оршанщины. – Орша, 2004

Память: историко-документальная хроника Орши и Оршанского района в 2 книгах. - Мн. 1999

Шинкевич А.Н. Оршанская давнина. – Минск, 1992

http://ru.wikipedia.org - Википедия

http://www.inosmi.ru

Портфель

юного экскурсовода

Историко – краеведческая характеристика района путешествия

Наша земля богата на исторические события и факты.

Первые люди появились здесь примерно в IX-V тысячелетиях до нашей эры. Селились они по берегам рек и озёр. Такая первобытная стоянка была выявлена и у деревни Лариновка.

Через оршанскую землю проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки».

Поскольку Белорусская земля занимает положение в самом центре Европы, не один раз здесь сталкивались интересы враждующих держав. В средние века и в наше время Оршанщина постоянно упоминалась в летописях, хрониках, а также военных донесениях.

Огромный урон нашей земле наносили войны между ВКЛ и Московским государством. Эти войны шли на протяжении веков. В 1514 году возле Орши состоялась крупнейшая битва между этими государствами.

В 1564 году, во время Ливонской войны, состоялась вторая битва под Оршей, во время которой русские войска снова стояли на берегу Крапивенки, занимаясь опустошением окрестностей.

Не обошло стороной нашу землю и нашествие наполеоновских войск. Сначала войско Наполеона двигалось на Москву, затем шло отступление на запад. Всё это время страдало мирное население. Из уст старожилов и сегодня можно услышать историю о храброй крестьянке из деревни Гатьковщина, которая создала свой партизанский отряд и храбро сражалась с французами.

Во время Первой мировой войны, Оршанщина снова была оккупирована немцами.

А в 1941 году наша земля снова оказалась в зоне военных действий. Суровой проверкой стала война для жителей Оршанщины. Более двадцати тысяч уроженцев Орши и Оршанского района сражалось на фронтах войны. Нелегко было восстанавливать в послевоенные годы нашу землю, но люди справились.

Вот такое славное историческое прошлое имеет наша Оршанская земля.

Пункт № 1. Школьный краеведческий музей

Историю создания школьного краеведческого музея рассказала нам бывший директор школы Шинкевич В.В.

Идея создания музея в каждой школе принадлежит Оршанскому РОО. Во второй половине 80-х годов XX века в школах района и города Орши начали создавать музеи военно-патриотические или имени героя. Так и администрация нашей школы задумалась о создании музея. Было подготовлено помещение. Директор школы Шинкевич В.В. и заместитель директора по воспитательной работе Шарай Л.В. отправились в Могилёвский архив (так как раньше деревня Крапивно входила в состав Могилёвской губернии), были сделаны запросы в Республиканский архив города Минска. Был составлен эскиз оформления музея. В нём продуманы уголок природы и «куток сялянскай хаты». Стенды для экспозиций были сделаны учителями Гуревичем А.М. и Юрченко И.П., а также старшеклассниками школы.

Материалы для музея подбирал практически весь педколлектив школы. Неподалёку от деревни Крапивно была даже найдена настоящая кость мамонта. Так пришли к единому мнению, что музей должен быть краеведческим. Хотя выпускник школы Шалухо Б.Ф. настаивал на создании музея 41-армии. (41-армии отведён стенд в нашем музее).

22 февраля 1989 года состоялось открытие музея. Почётное право разрезать ленточку было предоставлено бывшему директору школы Минченко П.З. В честь открытия музея педагогический коллектив и учащиеся школы подготовили праздник.

Краеведческий музей Крапивенской школы оказался в числе лучших музеев Оршанского района.

Сегодня музей продолжает работу. Здесь проводятся экскурсии для учащихся школы и гостей, ведётся исследовательская работа, проходят пионерские линейки.

Сегодня школьный музей продолжает свою работу

Для учащихся школы и гостей проводятся экскурсии

Один из экспонатов музея – найденная недалеко от д. Крапивно кость мамонта

Пункт №3. Александро-Невский храм

Александро-Невский храм сегодня

Церковь всегда занимала особое место в системе образования и воспитания

Пункт №4. Родники

Вода в этом роднике чистая и холодная

О чистоте окружающей среды свидетельствуют лишайники на деревьях

Родники (их также называют источниками и ключами, а по-белорусски «крыницами», «студнями»), как выходы грунтовых и подземных вод на поверхность, являются уникальными естественными водоёмами. Они имеют большое значение в питании и других поверхностных водоёмов, поддержании водного баланса и сохранении стабильности окружающих их биоценозов.

Родники населены уникальной фауной – одним из важнейших компонентов общего биологического разнообразия водоёмов Беларуси. Родники имеют и практический интерес. Холодные родники (криницы) издавна служат местными источниками питьевой воды, которая во многих случаях обладает высокими вкусовыми и лечебными свойствами. Их питание осуществляется за счёт более глубоких водоносных слоёв (свыше 10–20 м), куда загрязняющие вещества с поверхности практически не проникают. По гидрохимическим особенностям воды родников можно судить о состоянии подземных вод в данном регионе.

Родники являются стратегическими объектами природы. При возникновении чрезвычайной ситуации они могут выступать как единственные источники питьевой воды для населения.

С родниками связаны многие легенды и обычаи местного населения. Воду некоторых родников местное население считает святой, целебной, используемой при лечении различных заболеваний. На некоторых родниках сооружены каплицы или часовни, которые представляют собой историческую и культурную ценность.

В последние годы во многих странах осознана важность охраны родников. Значительное внимание этим вопросам уделяется в Германии, Польше, Нидерландах, Скандинавских странах. Даже в Канаде, имеющей огромные запасы чистых поверхностных вод, родники объявлены национальным достоянием.

Наш путь лежал мимо речки Крапивенки, которая когда-то называлась Крапивной и дала название нашей деревне

Сегодня Крапивенка уже не та, что была раньше

Пункт № 5. Битва под Оршей (Битва на реке Крапивне (Крапивенке))

В 2014 году этому событию исполнилось 500 лет!

На высоком холме воздвигнут крест

«ГЕРОЯМ ОРШАНСКОЙ ПОБЕДЫ» - такая надпись вырезана на кресте

Укрепление Московского государства привело к тому, что великий князь Иван III, продолжая политику объединения русских земель, отказался признавать власть Золотой Орды, присоединил Новгородскую землю, Псков, Тверское и Рязанское княжества. Территория Московского государства увеличилась в три раза. Естественной была попытка присоединить к Московскому государству русские земли, отошедшие к польско-литовской державе, на которых население исповедовало православие.

В Польско-Литовском государстве в это время усилилась роль польских панов, возросло национальное и религиозное преследование украинского и белорусского населения. В связи с выходом Московии из-под власти Золотой Орды появляется тенденция перехода литовских князей вместе с землями в подданство московского государя. Обостряются противоречия между польской и литовской знатью.

В Польско-Литовском государстве в это время усилилась роль польских панов, возросло национальное и религиозное преследование украинского и белорусского населения. В связи с выходом Московии из-под власти Золотой Орды появляется тенденция перехода литовских князей вместе с землями в подданство московского государя. Обостряются противоречия между польской и литовской знатью.

Воспользовавшись ситуацией, московские войска вступили в военные действия против Литвы и Ливонии. Первая война закончилась в 1503 г. перемирием. В 1508 г. стороны заключили "вечный мир", по которому к Москве отходили 19 русских городов, ранее попавших под власть Литвы.

В 1512 г. война возобновилась. Многочисленное русское войско избрало объектом своего наступления Смоленщину — ключевой пункт на пути из Литвы на Москву. В 1514 г. Смоленск был взят в осаду и через месяц капитулировал. Русские войска двинулись дальше на Оршу и в 100 км западнее Смоленска, на берегу Днепра, встретили литовское войско под командованием князя Острожского.

В отличие от московского войска, армия, возглавляемая Константином Острожским, делала ставку на взаимодействие всех родов войск на поле боя. Предполагалось совместное действие тяжелой и легкой конницы, пехоты и полевой артиллерии.

Всего под командованием гетмана князя Острожского было 30—35 тыс. человек (что, возможно, и завышено), и он смело стал напирать на противостоявшие ему московские войска, надеясь не на количество, а на выучку своей армии.

Русские войска под предводительством воевод Голицы и Челяднина состояли из 80 тыс. человек.

В ночь на 8 сентября литовская конница переправилась через Днепр и прикрыла наводку мостов для пехоты и полевой артиллерии. Московские войска не препятствовали переправе. Утром все литовское войско было на левом берегу Днепра. С тыла у Острожского была река, правый фланг упирался в болотистую речку Крапивну.

По свидетельству очевидцев, Острожский сначала отвлекал Челяднина мирными переговорами, а затем внезапно напал. Однако первым начал сражение правофланговый русский отряд под командованием князя Михаила Ивановича Голицы. Он атаковал левофланговую литовскую конницу. В случае успеха атаки и прорыва к переправам, литовцы были бы зажаты в угол между Днепром и Крапивной и там перебиты в болоте. Но литовская конница оказала Голице упорное сопротивление, а польская пехота выдвинулась из второй линии вперед и открыла огонь по русской коннице с фланга.

Весь конный отряд московского войска был прижат к болотам у Крапивны и там уничтожен. Река Крапивна была запружена телами москвитян, которые в бегстве бросались в нее с крутых берегов. Погибших было так много, что воды Крапивенки окрасились в красный цвет, а сама река вышла из берегов

Константин Острожский (работа неизвестного художника)

Пункт № 6. Река Днепр

Спокойно и величаво несёт Днепр свои воды

А когда-то у этой реки было совсем другое название

Пункт № 7. Урочища «Дубки» и «Купа» близ деревни Лариновка

На территории урочища находятся: курганный могильник (11-12 вв.), языческое капище, первобытная стоянка, камень-жертвенник, пещеры.

Говорят, что этим дубам более 300 лет

Селище расположено на правом берегу безымянного ручья. В 1984 г. при его изучении были найдены многочисленные осколки гончарной посуды, изделия из стекла. Можно предположить, что раньше д. Лариновка находилась на этом месте.

Наверху ровная площадка, хорошее место для поселения

Не здесь ли спрятаны те самые пещеры…

А вот и большие валуны

Очень интересное место

Кстати об урочище. Название Купа или Купавина происходит, возможно, от слов Купалье, обозначающем древнейший языческий праздник плодородия, любви, единения природы и человека, — в эту ночь в лесу якобы зацветает папоротник, приносящий удачу. Кроме того, оно могло означать и «купель» — здесь, среди священных камней, поклонники культа могли проводить нечто вроде обрядов «крещения». Но для вычисления точной даты праздника необходим был календарь, каковым, вполне вероятно, мог и являться наш неизвестный Стоунхендж.

Самый известный Стоунхендж находится в Англии. Его возраст датируется между 3500 и 1100 годами до н.э. Он представляет собой кольцевой ров с двумя залами. Стоунхендж состоит из 82 каменных плит голубого цвета, по мнению ученых, доставлявшихся из Южного Уэльса. 30 каменных блоков по 25 тонн и 5 огромных трилитов — камней, которые весят около 50 тонн. Сложенные каменные блоки образуют арки, которые предположительно служили когда–то указателями сторон света.

В конце 1994 года профессор Уэльского университета Дэвид Боуэн с помощью новейшего метода определил возраст камней английского Стоунхенджа. Оказалось, что он составляет 140 тысяч лет. Зачем же древним людям понадобилось прилагать огромные усилия на вырубку, сложнейшую транспортировку, обработку прочнейших глыб и их невероятную по точности установку в строгом порядке? Полного ответа на этот вопрос пока нет.

У ученых по этому поводу несколько версий: это может быть древний календарь, указатель сторон света, астрономическое сооружение для отслеживания движения небесных тел, средство связи, лечения. Выдвигались также версии, что это постройки инопланетян. Кстати, над данными монументами, так же как и над церквями и храмами, наблюдается некоторая энергетическая активность. Во всех Стоунхенджах ухудшается работа электронных приборов, а компас показывает что угодно, кроме правильного направления. Более того, вокруг каждого монумента постоянно происходят аномалии: часто появляются таинственные пиктограммы — непонятные геометрические фигуры, «отпечатанные» на хлебных полях, и многое другое.

В Польско-Литовском государстве в это время усилилась роль польских панов, возросло национальное и религиозное преследование украинского и белорусского населения. В связи с выходом Московии из-под власти Золотой Орды появляется тенденция перехода литовских князей вместе с землями в подданство московского государя. Обостряются противоречия между польской и литовской знатью.

В Польско-Литовском государстве в это время усилилась роль польских панов, возросло национальное и религиозное преследование украинского и белорусского населения. В связи с выходом Московии из-под власти Золотой Орды появляется тенденция перехода литовских князей вместе с землями в подданство московского государя. Обостряются противоречия между польской и литовской знатью.