на тему:

«Гибкость и методика её воспитания у школьников в процессе урочных форм занятий физическими упражнениями»

студентки 3 курса (второе высшее, заочная форма обучения)

группы С – 32 факультета ФКСиБЖ ЕГУ им. И.А. Бунина

Пановой Светланы Геннадьевны

Научный руководитель :

К.п.н., доцент

Столярова Елена Петровна

ВКР

Елец-2017

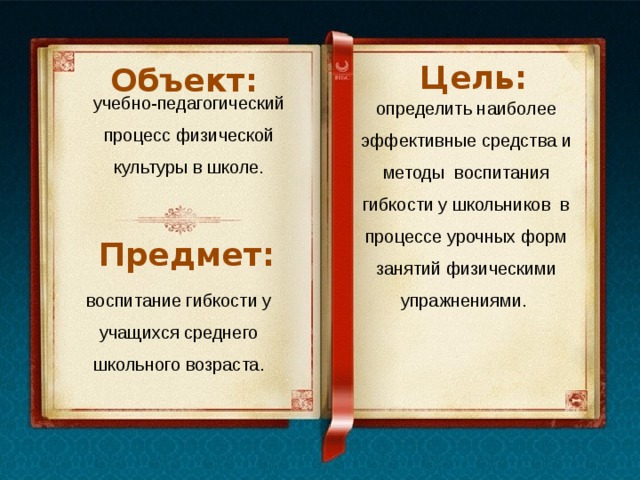

Объект:

Цель:

учебно-педагогический процесс физической культуры в школе.

определить наиболее эффективные средства и методы воспитания гибкости у школьников в процессе урочных форм занятий физическими упражнениями.

Предмет:

воспитание гибкости у учащихся среднего школьного возраста.

3.Экспериментально обосновать эффективность использования средств и методов воспитания гибкости у учащихся среднего школьного возраста в процессе урочных форм занятий физическими упражнениями.

Задачи:

1. Проанализировать и выявить возрастные особенности воспитания гибкости и факторы влияющие на ее развитие.

2. Определить основные средства и методы воспитания гибкости у школьников в процессе урочных форм занятий физическими упражнениями.

Гипотеза:

Методы:

регулярное использование комплекса статических упражнений воспитания гибкости с учётом индивидуальных особенностей школьников, в процессе урочных форм занятий физическими упражнениями, будет способствовать повышению уровня гибкости.

● анализ научно-методической литературы;

● педагогические наблюдения;

● педагогическое тестирование;

● педагогический эксперимент;

● математико-статистические методы исследования;

● анализ, сравнение, обобщение результатов эксперимента.

Педагогический эксперимент

Педагогический эксперимент проводился для того, чтобы проверить гипотезу исследования. В нем приняли участие девочки 8 класса.

Были сформированы 2 группы: контрольная группа и экспериментальная.

Для его проведения использовались условия МБОУ СОШ с. Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области.

В начале и в конце исследования было проведено

тестирование у групп по оценке уровня развития

гибкости.

Педагогическое тестирование

На начальном этапе определили уровень гибкости у школьников посредством тестирования, с помощью тестовых заданий:

1) Подвижности позвоночного столба:

- наклон туловища вперед в седе ноги врозь ;

- « Гимнастический мостик ».

2) Подвижности тазобедренных суставов:

- «Шпагат» - разведение ног вперед назад

- с опорой на руки.

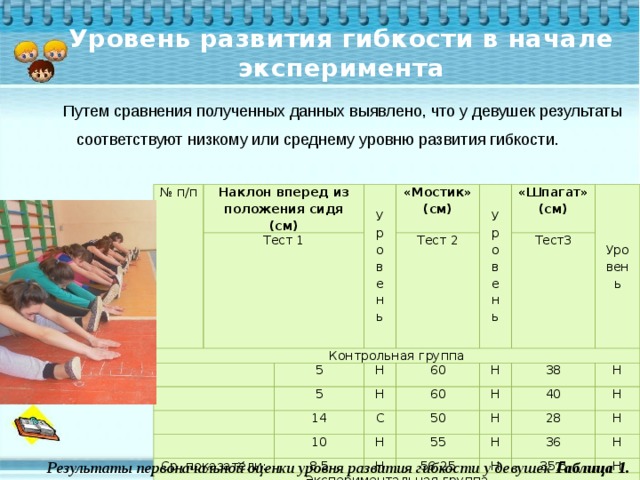

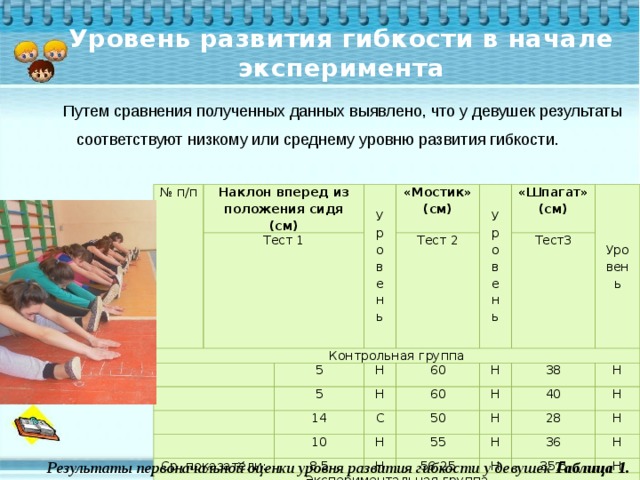

Уровень развития гибкости в начале эксперимента

Путем сравнения полученных данных выявлено, что у девушек результаты соответствуют низкому или среднему уровню развития гибкости.

№ п/п

Наклон вперед из положения сидя (см)

Тест 1

Контрольная группа

Уровень

«Мостик»

Уровень

5

(см)

Тест 2

Н

«Шпагат» (см)

5

Ср показатели:

14

Н

60

Тест3

Уровень

Н

С

60

10

Экспериментальная группа

8,5

Н

1.

38

50

Н

Н

Н

Н

55

2.

40

15

Н

28

Н

56,25

3.

С

Н

Н

36

18

4.

16

40

35,5

С

Н

5.

С

Н

С

45

8

Ср показатели:

20

С

42

С

12

С

Н

45

13,8

25

С

Н

С

28

С

40

Н

С

35

42,4

С

Н

30

Н

27,6

Н

Результаты первоначальной оценки уровня развития гибкости у девушек Таблица 1.

0,05 27,6 ± 5,59 5,26 2,18 0,05 0,05 Таблица 2" width="640"

0,05 27,6 ± 5,59 5,26 2,18 0,05 0,05 Таблица 2" width="640"

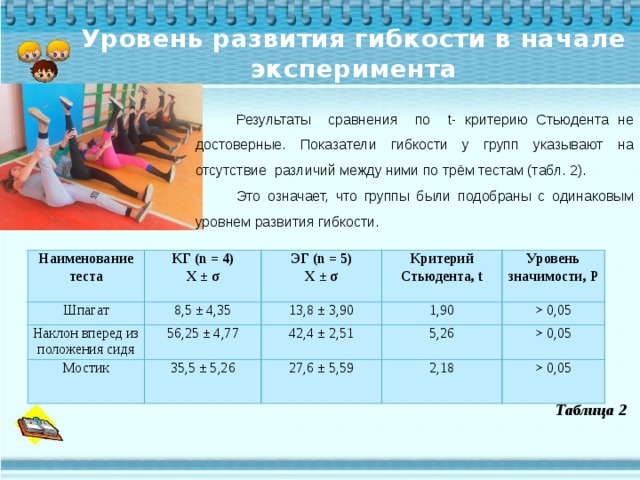

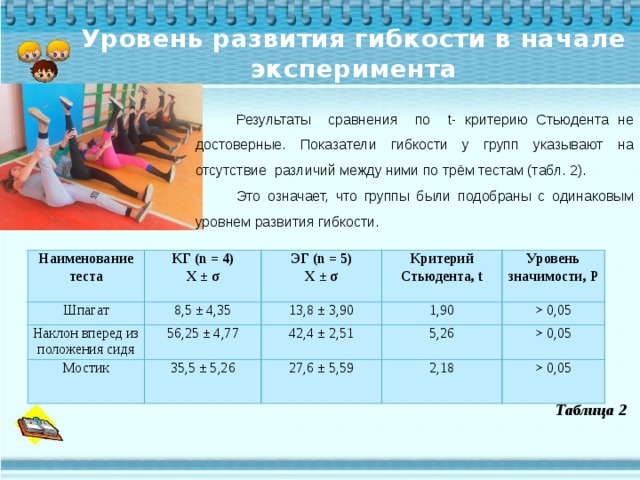

Уровень развития гибкости в начале эксперимента

Результаты сравнения по t- критерию Стьюдента не достоверные. Показатели гибкости у групп указывают на отсутствие различий между ними по трём тестам (табл. 2).

Это означает, что группы были подобраны с одинаковым уровнем развития гибкости.

Наименование теста

Шпагат

КГ (n = 4)

Наклон вперед из положения сидя

8,5 ± 4,35

ЭГ (n = 5)

Х ± σ

Мостик

Критерий Стьюдента, t

13,8 ± 3,90

56,25 ± 4,77

Х ± σ

Уровень значимости, P

35,5 ± 5,26

1,90

42,4 ± 2,51

0,05

27,6 ± 5,59

5,26

2,18

0,05

0,05

Таблица 2

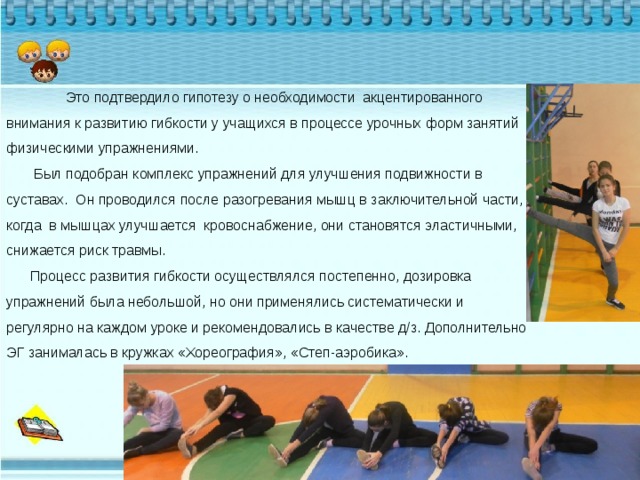

Это подтвердило гипотезу о необходимости акцентированного внимания к развитию гибкости у учащихся в процессе урочных форм занятий физическими упражнениями.

Был подобран комплекс упражнений для улучшения подвижности в суставах. Он проводился после разогревания мышц в заключительной части, когда в мышцах улучшается кровоснабжение, они становятся эластичными, снижается риск травмы.

Процесс развития гибкости осуществлялся постепенно, дозировка упражнений была небольшой, но они применялись систематически и регулярно на каждом уроке и рекомендовались в качестве д/з. Дополнительно ЭГ занималась в кружках «Хореография», «Степ-аэробика».

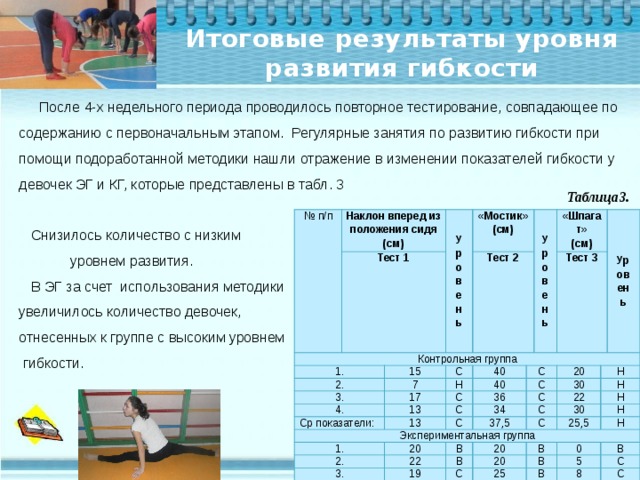

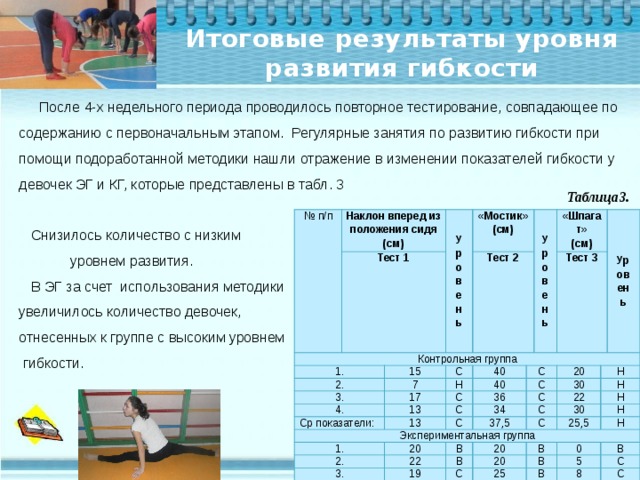

Итоговые результаты уровня развития гибкости

После 4-х недельного периода проводилось повторное тестирование, совпадающее по содержанию с первоначальным этапом. Регулярные занятия по развитию гибкости при помощи подоработанной методики нашли отражение в изменении показателей гибкости у девочек ЭГ и КГ, которые представлены в табл. 3

Снизилось количество с низким

уровнем развития.

В ЭГ за счет использования методики

увеличилось количество девочек,

отнесенных к группе с высоким уровнем

гибкости.

Таблица3.

№ п/п

Наклон вперед из положения сидя (см)

Контрольная группа

Тест 1

1.

Уровень

2.

«Мостик»

Тест 2

3.

15

(см)

4.

7

Уровень

С

Ср показатели:

17

«Шпагат»

40

Н

40

Экспериментальная группа

С

Тест 3

13

(см)

С

1.

36

С

13

С

Уровень

34

С

20

С

2.

20

3.

30

37,5

С

Н

Н

4.

22

В

С

22

Н

5.

20

30

В

19

Н

Ср показатели:

18

С

В

25,5

20

25

20

Н

С

В

В

30

0

В

19,8

В

20

С

5

В

23

С

В

8

8

С

В

8

С

С

5,8

С

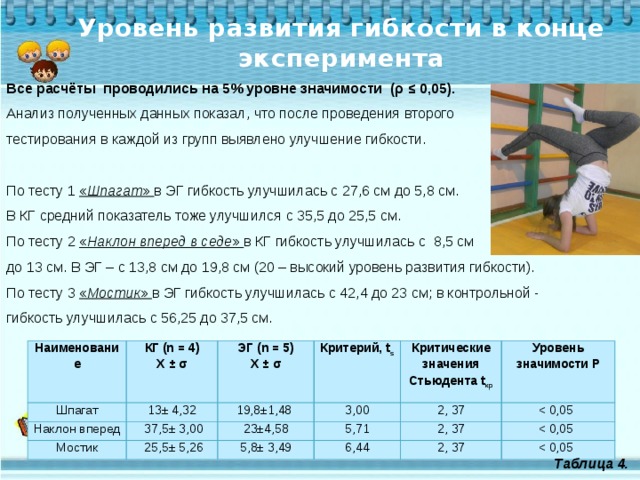

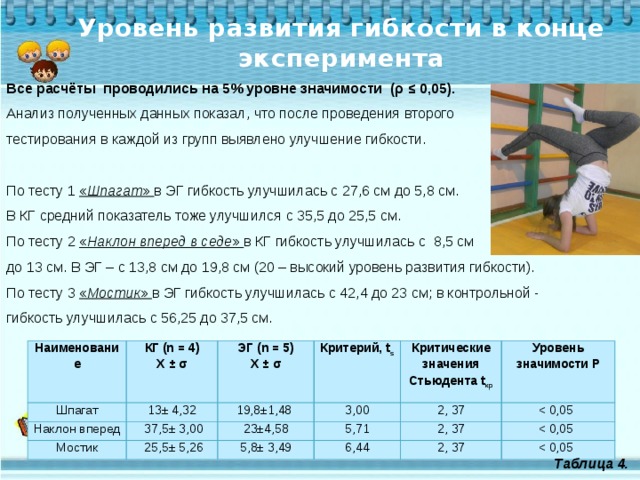

Уровень развития гибкости в конце эксперимента

Все расчёты проводились на 5% уровне значимости (ρ ≤ 0,05).

Анализ полученных данных показал, что после проведения второго

тестирования в каждой из групп выявлено улучшение гибкости.

По тесту 1 « Шпагат » в ЭГ гибкость улучшилась с 27,6 см до 5,8 см.

В КГ средний показатель тоже улучшился с 35,5 до 25,5 см.

По тесту 2 « Наклон вперед в седе » в КГ гибкость улучшилась с 8,5 см

до 13 см. В ЭГ – с 13,8 см до 19,8 см (20 – высокий уровень развития гибкости).

По тесту 3 « Мостик » в ЭГ гибкость улучшилась с 42,4 до 23 см; в контрольной -

гибкость улучшилась с 56,25 до 37,5 см.

Наименование

Шпагат

КГ (n = 4)

Наклон вперед

ЭГ (n = 5)

13± 4,32

Х ± σ

Мостик

Критерий, t s

37,5± 3,00

19,8±1,48

Х ± σ

3,00

Критические значения

23±4,58

25,5± 5,26

2, 37

5,71

5,8± 3,49

Уровень значимости P

Стьюдента t кр

2, 37

6,44

2, 37

Таблица 4.

В КГ развитие гибкости ниже по показателям. Они выполняли упражнения только на занятиях в ходе эксперимента и пропускали уроки. В ЭГ улучшение гибкости было более значительным.

Из полученных результатов эксперимента следует, что

предложенная методика позволяет добиться более высокого

прироста гибкости.

Специально отобранные средства и методы воспитания гибкости

эффективно улучшают подвижность в суставах и показатели гибкости

у учащихся.

Выводы

Анализ литературы по теме показал, что существует возрастная предрасположенность детей к воспитанию гибкости, обусловленная рядом анатомо-физиологических особенностей. Гибкость зависит от психического состояния, возраста, пола, суточной периодики, разминки, массажа, температуры тела и среды. Для того чтобы она развивалась и сохранялась, нужны тренировки и специальные упражнения (активные, пассивные, динамические, статические, смешанные статодинамические). Важно определить пропорции в упражнениях и дозировку нагрузок.

Использование отобранных средств и методов улучшает подвижность в суставах и показателях гибкости у учащихся, что доказано было в результате эксперимента. Он заключался в определении исходного уровня развития гибкости у школьников, внедрения методики и проведения повторного тестирования . С помощью упражнений на растягивание и их проведения было доказано, что у девочек уровень развития гибкости стал выше, что стало следствием использования экспериментальной методики для получения высоких результатов.

В заключение работы, можно сделать вывод, что цель

достигнута, а гипотеза подтвердилась.

Список используемой литературы:

Ашмарин Б.А. /Теория и методика физического воспитания/ под ред. Б.А. Ашмарина - М.: Просвещение, 1990. Барчуков И.С. / Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. заведений/ И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. Ред. Н.Н. Маликова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с. Барамидзе A.M./ Стретчинг. Подвижность, гибкость, элегантность/ Барамидзе A.M., Родик М.А., Киселев Т.Г. - М: Советский спорт, 1991 - 96 с. Волков Л.В. /Методика воспитания физических способностей школьников/ под ред. Л.В. Волкова, - К., 1980. Горбунов Г.Д./ Психопедагогика спорта/ Горбунов Г.Д. - Физкультура и спорт, 1986. - С. 56-78. Железняк Ю.Д./ Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Д.Железняк, П.К. Петров. – 4-е изд., стер. – М.; Издательский центр «Академия», 2008.- 272 с. Качашкин В.М./ Методика физического воспитания. /В.М.Качашкин – М: Просвещение, 2003 – 304 с. Козленко Н.П./Теория и методика физического воспитания/ Козленко Н.П., Вильчковский Е.С., Цвек С.Ф. под ред Н.П. Козленко, - К., 1984. Курпан Ю.И. /Физическое воспитание учащихся с направленным развитием двигательных способностей // Физическая культура в школе/ под ред Ю.И. Курпана, – 94г

Курпан Ю.И. /Физическое воспитание учащихся с направленным развитием двигательных способностей // Физическая культура в школе/ под ред Ю.И. Курпана, – 94г Курамшин Ю.Ф. /Теория и методика физической культуры: Учебник/ под ред. проф. Ю.Ф. Курамшина. – 3-е изд., стереотип. - М. Советский спорт, 2007. – 464 с. Лаптев А.П. /Гигиена. Учебник для институтов и техникумов физической к-ры/ Лаптев А.П., Полиевский С.А. под ред А.П. Лаптева,– 1990 Лях В.И. /Гибкость и методика ее развития/ В.И. Лях - Физкультура в школе № 1, 99 с.25 Максименко А.М. /Теория и методика физической культуры: учебник для вузов физической культуры/ А.М. Максименко. – 2-е изд, испр. И доп. – М.: Физическая кульура, 2009. – 496 с. Матвеев А.П. /Методика физического воспитания с основами теории: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов и учащихся пед. уч-щ/ Матвеев А.П., Мельников С.Б. -М.: Просвещение, 1991-191с Матвеев Л.П. /Теория методика физической культуры. Учеб.для ин-ов физ. Культуры/ Матвеев Л.П. - М.: Физкультура и спорт, 1991. – 549 с. Травин Ю.Г. /О развитии двигательных качеств у школьников // Физическая культура в школе/ под ред Ю.Г. Травина, – 1981. Фомин Н.А. /Возрастные особенности физического воспитания/ Фомин Н.А., Филин В.П. - М: Физкультура и спорт, 1972 - 176 с.

Холодов Ж.К. /Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. Высш. Уче. заведений/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 4е изд, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 480 с Хриплова А.Г./ Возрастная физиология/ А.Г. Хриплова. – М: Академия, 1978.-78. Хриплова Л.Т./ Возрастная физиология: Учебное пособие/ Л.Т. Хриплова. – М: Просвещение, 1988. – 36 с. Чудинова П.Р./Воспитание гибкости у детей/ П.Р. Чудинова// Физическая культура в школе.- 1994.- №5. Шакина Е.А./Определение гибкости/Е.А. Шакина// физическая культура в школе. – 1994. - № 7. Шлемин А.М/ Юный гимнаст / А.М. Шлемин – М: Физкультура и спорт, 1973 «Физическая культура в школе» Журналы № 1,99г; 2,02г; 1,96г. Янсон Ю.А./ – Физическая культура в школе./Ю.А.Янсон – Ростов н/Д «Феникс», 2004 – 624 с. http://www.f-mx.ru/fizkultura_i_sport/diplom_vospitanie_ gibkosti _ u_detej.html http://referat.niv.ru/view/referat-sport/238/237811.htm http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/04/28/ normativy-kompleksa-gto http://pandia.ru/text/77/150/8719-5.php

Спасибо за внимание!

0,05 27,6 ± 5,59 5,26 2,18 0,05 0,05 Таблица 2" width="640"

0,05 27,6 ± 5,59 5,26 2,18 0,05 0,05 Таблица 2" width="640"